HTML

-

塔里木盆地西部的喀什凹陷是我国重要的含铀、油气、铅锌铜等有色金属的成矿区,为一中—新生代沉积盆地[1]。由В.И.西尼村等人于20世纪40年代初发现的乌拉根铅锌矿就位于喀什凹陷西北缘。经过60多年的勘查研究,乌拉根铅锌矿现已成为一个具有1 000×104 t以上成矿远景的大型—超大型矿床[2]。前人对该矿床的成因、成矿物质、成矿条件及成矿年代等方面做了大量研究[3-14],但对沉积特征及沉积相方面的描述多以区域大范围的小比例尺为主[1-2, 15],较为笼统,缺乏对乌拉根矿床及外围大比例尺沉积相的精细描述与刻画,因此亟待对其进行系统研究。下白垩统克孜勒苏群五段地层(下文简称克五段)为该矿床重要的含矿层位[2],加强对矿床及其外围克五段沉积相特征等基础地质方面的研究,对该区下一步的找矿工作具有借鉴指导意义。

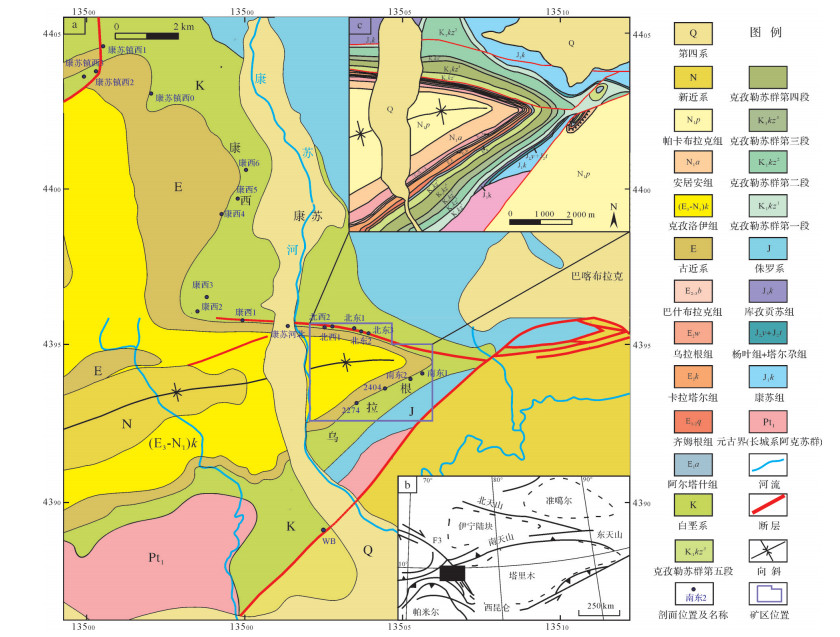

本研究将乌拉根铅锌矿区及其外围作为研究区域(图 1A),以克五段作为研究目标,在大量地层—沉积相剖面测制的基础上,对采集的样品进行岩石薄片、粒度分析等工作,从而对克五段岩石学、沉积构造及粒度特征进行详细研究,明确研究区沉积相类型。通过研究区克五段沉积模式的建立,进而分析沉积作用与成矿的关系,为乌拉根铅锌矿勘探工作提供坚实的理论基础,并为后续矿床开采提供帮助。

-

研究区位于塔里木盆地西缘的喀什凹陷西北部。喀什凹陷南以乌赤别里山口断裂为界,北以乌恰断裂为界,夹持于南天山和西昆仑两大造山带之间,塔拉斯—费尔干纳右行走滑断裂从中穿过[2, 16](图 1)。喀什凹陷在经历了早古生代南天山洋和西昆仑洋的扩张过程后,于晚古生代至三叠纪时期大洋逐渐关闭抬升为陆;自早侏罗世以来,转入陆源沉积的发展和演化阶段,并历经三个时期分别为:中生代前陆冲断、早期断陷盆地的发展和新生代新近纪内陆坳陷盆地发展三个时期[17]。区域内普遍缺失晚二叠系和三叠系地层,而中新生代地层发育较全。其中白垩纪时期地层大幅度沉降,堆积了一套巨厚的陆相碎屑岩;晚白垩世到古近纪时期,喀什凹陷快速沉降,并受新特提斯洋海侵的影响,广泛沉积充填海相碎屑岩、膏岩、碳酸盐岩,双壳类化石在区内普遍存在;新近纪时期以来,受印度—亚洲大陆碰撞远程效应影响,区域整体抬升并发生构造变形,喀什凹陷沉积充填陆相碎屑岩[10, 18-19]。

乌拉根铅锌矿区及其外围主要出露的地层有:南部的元古界(Pt1)基底和不整合覆盖其上的中生界侏罗系(J)、白垩系(K)及新生界古近系(E)、新近系(N)和第四系(Q)。其中元古界出露地层为长城系阿克苏群(Chak);侏罗系出露地层为康苏组(J1k)、杨叶组(J2y)+塔尔尕组(J2t)及库孜贡苏组(J3k);白垩系出露地层为下白垩统克孜勒苏群(K1kz),而克孜勒苏群又被分为五个岩性段;古近系、新近系出露地层为古近系阿尔塔什组(E1a)齐姆根组(E1-2q)、卡拉塔尔组(E2k)、乌拉根组(E2w)、巴什布拉克组(E2-3b),古近系—新近系克孜洛依组((E3-N1)k),新近系安居安组(N1a)、帕卡布拉克组(N1p);第四系出露地层为西域组。其各时代地层主要特征见图 2。矿区构造主要有乌拉根向斜及向斜南翼乌拉根断裂和北翼吾合沙鲁断裂(图 1c)。下白垩统克孜勒苏群五段(K1kz5)灰白色砂砾岩、含砾砂岩和古新统阿尔塔什组(E1a)底部的溶蚀垮塌角砾岩是铅锌矿床主要容矿岩石,矿石类型主要为克五段砂砾岩型矿石和阿尔塔什组碳酸盐型矿石(图 3a,b)。矿石构造主要有(稠密)浸染状、脉状、块状及孔洞构造五种(图 3c);矿体主要受乌拉根向斜控制,多以层状、透镜状形态对称分布在南北两翼,总体产状与地层产状一致。

-

研究区含矿岩系位于克孜勒苏群的顶部,是一套以紫红色、褐色、灰白色为主的杂色碎屑沉积,地层厚度变化大,各种沉积构造非常发育。通过野外实测剖面的观察,室内剖面图编制、薄片鉴定、粒度分析等工作,对各类沉积相标志进行综合分析,获得了研究区重要的沉积特征信息。

-

通过对22条代表性剖面测制和30多张岩石薄片的观察,研究区克五段碎屑岩类型由砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩及泥岩组成,颜色以紫色、褐红色、灰—灰白色为主。其中以砂岩和砾岩占比重最大,约占80%。砾石的分选性和磨圆度较差—中等,其岩性以细砾岩最为常见,且分选性、磨圆度也相对较好;填隙物以泥质为主,且变化量较大,反映水动力强度变化较大。砂岩类型主要为中—细粒的长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩(图 4a,d,e),说明成分成熟度较低,沉积物在沉积时搬运距离较短,以近源沉积为主。砂岩碎屑颗粒分选性、磨圆度中等—较好,次圆—次棱角状为主。填隙物主要是泥质和钙质,胶结类型主要为孔隙式和接触式(图 4b);此外,克五段镜下可见大部分颗粒之间彼此直接接触,以点接触、线接触为主,属同级、多级颗粒支撑类型(图 4c);部分为漂浮状接触的杂基支撑类型,表明水动力作用较强,变化较大,既存在碎屑颗粒快速堆积的作用又存在稳定水流冲击作用。以上岩石学特征信息反映了扇三角洲近源快速堆积的沉积特点。

-

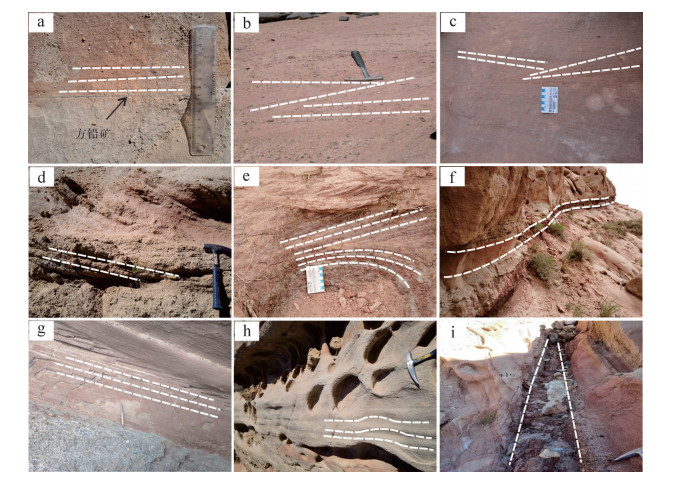

沉积构造是沉积岩首要指示标志,研究区沉积构造随岩性和水动力变化而发生改变[20-21]。研究区克五段沉积构造类型较为丰富、组合形式多样且分布广泛,可分为层理、层面两类,反映了动荡沉积环境(图 5)。其中砾岩和砂砾岩中主要发育中—大型槽状、板状交错层理(图 5d)、砾岩滞留沉积及冲刷充填构造(图 5i),局部发育乱序堆积的厚层块状层理,反映局部重力流和牵引流的较强水动力条件,研究区常见于扇三角洲平原和前缘的(水下)分流河道中。含砾砂岩和砂岩中各层理发育良好,见有中—小型槽状、板状、楔状交错层理及平行层理,偶见羽状交错层理,冲刷面等构造(图 5a,b,c,e,f),反映海陆过渡环境下较稳定的牵引流水动力条件,研究区出现在扇三角洲平原和扇三角洲前缘(水下)分流河道环境,偶见于河口坝。泥质粉砂岩和粉砂岩中主要可见水平层理和小型波状交错层理(图 5g,h),反应较弱的牵引流水动力条件,研究区主要出现在河口坝、远砂坝环境中。粉砂质泥岩和泥岩中常见水平层理和小型沙纹层理,研究区主要出现于反映较弱水动力条件的前扇三角洲、扇三角洲平原分流河道间及扇三角洲前缘分流间湾沉积环境。

-

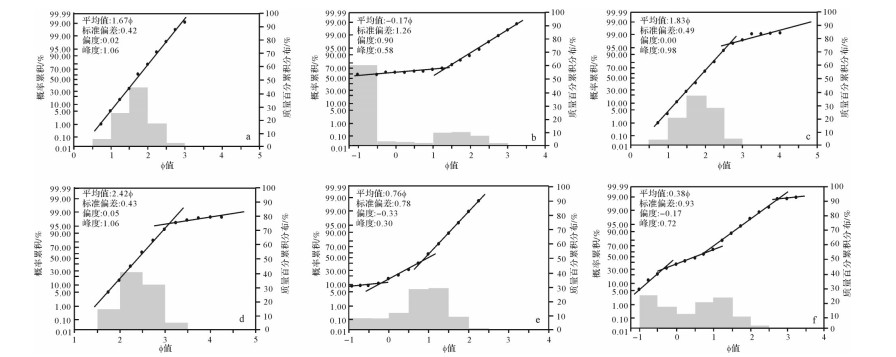

粒度概率曲线能够反映沉积物形成时的水动力条件、搬运方式等特征[22]。通过薄片分析法对采集的34件克五段样品进行粒度分析,可将研究区粒度概率曲线分为三类四种主要类型:1)一段式(图 6a):粒度曲线表现为倾斜形态。曲线斜率大,体现沉积物分选性好,无明显截点,反映沉积环境稳定、水动力条件较强。2)两段式(图 6b,c,d):分为低斜、高斜两段式,均是由跳跃及悬浮两部分组成,跳跃总体含量较高,占40%~60%。其中低斜两段式体现沉积物的分选性较差,粒度变化明显,粒度分布范围广。反映了水动力较强、能量较高的快速沉积特征,可能为季节性雨水使得上游来水增多而带来的大量碎屑物质溢出河道,从而使水流速度降低,沉积物堆积。高斜两段式粒度曲线斜率大,沉积物分选性较好,反映河流以牵引流为主的沉积特点。3)三段式(图 6e):由滚动、跳跃及悬浮三部分组成。曲线斜率总体较大,变化范围为15°~70°,体现沉积物分选性中等—较好,具备典型的牵引流特征,水动力较强,反映扇三角洲分流河道沉积。四段式(图 6f):由滚动、过渡、跳跃和悬浮四个部分构成。粒度平均值较大,变化范围为-1~4 ϕ,总体斜率较低,分选性差—中等。该类曲线反映河流兼具重力流和牵引流,可能由于河流入海(湖)时受到了较强的阻碍,造成水体动荡,从而使得沉积物快速堆积。

2.1. 岩石学特征

2.2. 沉积构造特征

2.3. 粒度特征

-

研究区地处南天山、西昆仑山两大造山带之间,“凹中隆”乌拉根隆起旁,坡度较陡,沉积物粒度粗大,而成分成熟度、结构成熟度低,因此广泛发育近物源、快速沉积的沉积体系;而区域构造活动频繁,具有高度的起伏且气候干燥,使得水动力条件在以牵引流为主的情况下,具备季节性来水的发育条件。参考前人研究情况,综合区域地质条件、野外实测剖面及分析沉积相标志,笔者认为研究区克五段发育扇三角洲沉积相,包括3类亚相及6类微相。

-

作为靠近物源的陆上部分,沉积物在此易发生氧化反应。研究区水动力环境主要表现为发育牵引流为主,重力流为辅的特征。碎屑岩类型多以砾岩、砂砾岩、砂岩互层为主,砾岩平均含量大于40%,而泥岩含量比较少;粒度较大,矿物成熟度较低,并主要发育微相为分流河道、分流河道间2类。

-

分流河道为扇三角洲平原的重要组成部分,区内主要发育于靠近古隆起区的康苏河西南地区;由褐红色、灰白色砂砾岩、细砾岩、含砾砂岩及中—粗砂岩组成,沉积序列主要发育“砾—砂”的正韵律(图 7)。岩石结构成熟度低,分选性、磨圆度均较差—中等,杂基支撑结构为主,多级颗粒支撑为辅。在乌拉根隆起山前区域,受季节性来水的影响,岩石粒度变化大,泥质胶结物含量较高。剖面中发育冲刷充填构造,厚层块状构造,大型—中型交错层理等反映重力流、牵引流特征的构造。概率累计曲线类型主要为一段式、高斜两段式(图 6a,c)。

-

研究区分流河道间微相发育程度低,属还原环境。岩性一般为暗红色的粉砂质泥岩、泥岩,常发育于分流河道之间,在垂向上表现为黏土夹层(图 7)。发育水平层理、块状构造、少量小型交错层理,是水流越过河道后,悬浮颗粒快速沉积的产物。

-

作为扇三角洲的水下部分是本区扇三角洲的主体,发育面积最大,主要为水下还原沉积环境。岩性以砂岩、砾岩为主。研究区发育4类微相,分别为水下分流河道、河口坝—远砂坝和分流间湾。

-

水下分流河道为本区发育最广的微相,主要发育褐色、杂色、灰白色砂砾岩、中—细砂岩,夹部分薄层泥岩。岩石结构成熟度一般,分选性、磨圆度中等—较好,颗粒支撑为主。垂向层序多呈正韵律。砂岩中偶可见因水动力突然增强而形成的泥砾。概率累计曲线类型主要为低斜两段式及低斜四段式,多反映牵引流特征(图 6b,f)。剖面中主要发育中—小型槽状、楔状、偶见羽状交错层理,同时伴生透镜状构造,冲刷面构造(图 5b,c,e,f)。

-

位于水下分流河道的侧缘和前缘,常相伴出现,可能因为河道坡度降低并受海(湖)水阻挡使得水流速度减缓致使细砂质堆积而形成。岩性上主要为紫红色、暗红色细—粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩,分选性较好。垂向沉积序列上呈下细上粗的反韵律层序(图 7)。粒度概率累计曲线类型主要为高斜两段式和三段式(图 6d,e)。沉积构造规模较小,主要见平行层理、波状层理、中—小型交错层理(图 5a)。

-

岩性主要为(泥质)粉砂岩或泥岩。由于河道的频繁迁移改道,因此该微相常被侵蚀破坏后常呈透镜体状出现于水下分流河道中,沉积构造为水平层理和透镜状层理。

-

是扇三角洲相中延伸最远的部分,但是在研究区分布也是最少的,位于扇三角洲前缘前方,浪基面以下。研究区前扇三角洲亚相岩性上以灰绿色泥岩及粉砂质泥岩为主,泥岩平均含量大于60%,在局部地区偶见灰绿色钙质页岩。研究区该亚相主要特征有岩石的分选性较好,颗粒粒度小,黏土含量高,主要发育有水平层理及块状层理等沉积构造,反映水动力条件较弱。研究区该亚相出露面积小,仅在西北部的康苏镇西侧部分地区出现。

3.1. 扇三角洲平原亚相

3.1.1. 分流河道微相

3.1.2. 分流河道间微相

3.2. 扇三角洲前缘亚相

3.2.1. 水下分流河道微相

3.2.2. 河口坝—远沙坝微相

3.2.3. 水下分流间湾微相

3.3. 前扇三角洲相

-

沉积相模式是一种沉积相的空间组合形式,它以相序递变规律研究为基础,从而对沉积相的演化加以高度的概括,所以研究区扇三角洲模式的建立能够更加直观的体现出沉积体系的空间演化和沉积相的平面展布规律[21, 23]。根据郑秋枫[24]对克孜勒苏群上亚旋回地层泥岩的微量元素分析可知,克五段时期研究区已受到海侵影响,而发育了一套海陆交互扇三角洲沉积。

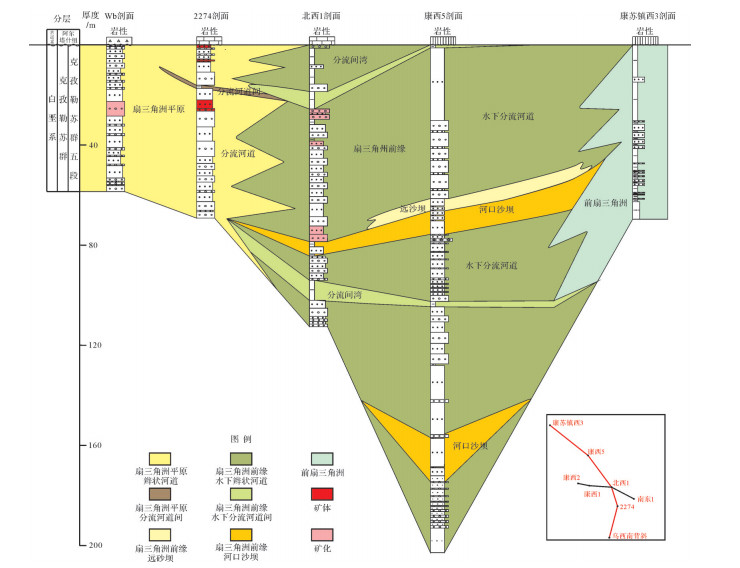

垂向上,研究区受海侵影响,自西南向东北方向总体发育一套完整的向上变细的正旋回沉积序列(图 7):其中底部为扇三角洲平原的褐红色、灰白色、杂色细砾岩、砂砾岩粗碎屑分流河道沉积,具大—中型交错层理、厚层块状构造,局部见冲刷充填构造,向上粒度逐渐变小,偶见紫色泥岩分流河道间沉积。中部为扇三角洲前缘,其中扇三角洲前缘底部为厚层状褐色、灰白色砂砾岩体水下分流河道沉积,见中型槽状、楔状交错层理,向上变为褐色、杂色、灰白色中—厚层中—细砂岩,砂岩顶部可见中—薄层状紫红色泥岩,形成“砾砂泥”的河道沉积二元结构,具中—小型平行层理、楔状、板状交错层理、粒序层理,颗粒支撑;局部砂岩中夹泥岩或粉砂质泥岩形成反粒序的河口坝或远砂坝沉积。顶部前扇三角洲主要为发育水平层理的中—厚层泥岩和粉砂质泥岩。

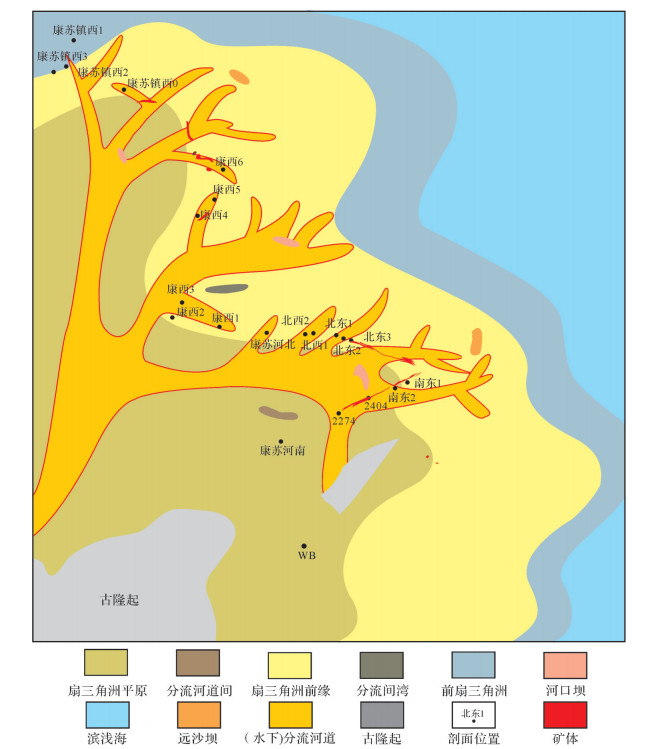

平面上,早白垩世时期,由于受羌塘—藏北地块的碰撞作用影响,使得塔里木盆地西南缘费尔干纳—托云—康苏等地形成断陷洼地。在侏罗世或更早就已经隆起的乌拉根隆起就自然地就成为了研究区的物源剥蚀区。根据野外实地勘察发现在乌拉根隆起的西南WB剖面发现大量细—中砾岩,这并不太符合前人认为的冲积扇和辫状河三角洲的特征。笔者团队通过对剖面中“砾砂泥”岩的含量统计认为,在克五段沉积期,研究区自“凹中隆”的乌拉根古隆起发育一套完整的距离物源很近的靠山型扇三角洲沉积。在前人的研究基础上,笔者根据冯增昭[25]提出的单因素分析多因素综合作图法原理,将砾岩含量大于40%的区域划为扇三角洲平原,泥岩含量大于60%区域划为前扇三角洲这一标准(表 1),绘制了研究区克五段沉积相平面图[25-26]。其中扇三角洲平原分布范围较小,主要分布在古隆起山前一带,以紫红色、灰白色细砾岩、砂砾岩、含砾砂岩沉积为主;河流自老山中直接流出注入研究区。扇三角洲前缘在研究区分布范围最大,分流河道也较发育,在乌拉根铅锌矿、康西地区均有分布,以褐色、灰白色砂砾岩、细—中砂岩沉积为主。而前扇三角洲分布范围最小,区内仅在康苏镇以西的部分地区出现。由于河流从古隆起不同方位发育,因此研究区表现为复合叠加扇型的“大前缘小平原”的沉积特征(图 8)。

剖面名称 WB 2274 2404 康西1 康西2 康西3 康西4 康西5 康西6 北东1 北东2 砾岩含量/% 42.8 46.5 42.6 25.1 22.5 8.8 24.1 19.5 9.2 28.3 9.4 砂岩含量/% 57.2 53.5 48.2 67.0 64.3 80.7 62.0 75.1 80.7 71.7 87.7 泥岩含量/% 0.0 0.0 9.2 7.9 13.2 10.5 13.9 5.4 10.1 0.0 2.9 剖面名称 北东3 康苏河北 康苏河南 南东1 南东2 北西1 北西2 康苏镇西0 康苏镇西1 康苏镇西2 康苏镇西3 砾岩含量/% 1.0 33.1 20.7 11.6 21.6 29.4 28.3 34.7 15.3 0.0 0.0 砂岩含量/% 88.3 66.9 75.6 83.9 75.3 37.0 62.5 61.2 66.1 39.6 34.1 泥岩含量/% 10.7 0.0 3.7 4.5 3.1 33.6 9.2 4.1 18.6 60.4 65.9 Table 1. Section of conglomerate, sandstone and mudstone content in study area

-

基于野外地层露头剖面的观测、钻孔资料和前人研究资料综合分析,研究区主要含矿岩系位于克孜勒苏群五段紫红色地层中“褪色”的灰白色砂砾岩、砂岩中。由研究区沉积模式及沉积相研究来看,铅锌矿体主要位于海陆过渡位置的扇三角洲平原和扇三角洲前缘(水下)分流河道微相中,与此同时(水下)分流河道微相中的砂砾岩、中—细粒砂岩是铅锌矿体富集段(图 7, 8、表 2)。

微相类型 主要岩性 微相空间展布情况 砂体连续性 原始铅锌物质 沉积与微相关系 矿化显示 成矿潜力 扇三角洲 扇三角洲平原 分流河道 砾岩、砂砾岩、中—粗粒砂岩 ●●● ●● ●● ●● ●● 分流河道间 粉砂岩、泥岩 Χ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧΧ 扇三角洲前缘 水下分流河道 砂砾岩、中砂岩 ●●● ●●● ●● ●●● ●●● 河口坝 中—细砂岩、泥岩 ● ● ● Χ ● 远沙坝 粉砂岩、泥质粉砂岩 Χ ● Χ Χ 分流间湾 粉砂质泥岩、泥岩 ●● ●● Χ ΧΧ ΧΧ 前扇三角洲 泥质粉砂岩、泥岩 ● ΧΧ ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 注:评价等级:好:●●●;较好:●●;中:●;较差:Χ;差:ΧΧ;很差:ΧΧΧ。 Table 2. Metallogenic potential evaluation of sedimentary microfacies in the study area

刘增仁等[2]研究后认为乌拉根铅锌矿为一具有多成因、多期次的层控砂砾岩型铅锌矿,成矿大致分为:原始矿源层形成、大规模油田卤水成矿、断裂构造叠加富矿、氧化迁移富集四个阶段。其中沉积作用与矿源层的形成及油田卤水的成矿作用和后期叠加富矿关系密切(图 9)。其主要表现在:

Figure 9. Relationship between sedimentation and mineralization of the fifth member, Kizilsu Group, in the study area (modified from reference [14])

-

晚侏罗—早白垩世,以高锌铅背景的西天山、乌拉根古隆起元古界变质基底为源区,风化剥蚀作用为动力,在研究区迅速沉积了一套扇三角洲低成熟度粗碎屑岩建造,将铅锌金属物质搬运到乌拉根、康西地区进行沉积,为之后砂砾岩容矿及铅锌成矿提供了金属来源和容矿空间[14]。而受到古特提斯洋海侵影响,气候由炎热干燥的氧化环境逐步转变为温暖湿润的还原环境,从而有利于含矿碎屑物质的反应。海水携带Pb、Zn成矿物质与陆源碎屑所携带Pb、Zn成矿物质,在海陆交汇的扇三角洲平原和前缘过渡地带弱氧化—弱还原的沉积环境下进行积淀,形成一个地球化学障,该沉积环境有利于搬运来的铅锌成矿物质沉积,从而促进了原始矿源层形成,为最终成矿奠定了物质基础。

-

研究区扇三角洲(水下)分流河道发育良好,在纵向上叠置分布,连片性好(图 7),(水下)分流河道中沉积的细粒砂砾岩、中—细砂岩原生孔隙贯通性良好[26-27],有利于后期盆地(油田)卤水和深部成矿物质的循环,因此扇三角洲中的细粒砂砾岩、中—细砂岩也是盆地(油田)卤水运移聚集的最佳场所。古新世以来克五段矿源层上覆的海湾相阿尔塔什组膏质白云岩作为隔挡层,有效的阻挡了流体的向上运移,保障了铅锌成矿物质在其下部的扇三角洲相砂砾岩中积淀。它在阻挡盆地卤水向上移动的同时,使其只能横向运移与石膏提供的硫源发生作用,从而使得铅锌矿初步富集。始新世—上新世时期强烈地断裂活动萃取地壳深部的成矿物质,使其以含矿热卤水的形式沿断裂上移,并再次在阿尔塔什组下部克五段孔隙贯通性良好的细粒砂砾岩、中—细砂岩中进行反应使其“褪色”进而卸载富集成矿。因此,扇三角洲沉积模式为后期改造(成岩)成矿提供绝佳场所。

4.1. 沉积模式建立

4.2. 沉积模式与成矿关系

4.2.1. 扇三角洲沉积模式促进原始矿源层形成

4.2.2. 扇三角洲沉积模式为改造成矿提供场所

-

(1) 通过野外工作中收集到的相识别标志岩石学特征、沉积构造特征、粒度特征分析认为,研究区具有扇三角洲沉积特征。

(2) 研究区克五段发育一套完整近物源、快速堆积的靠山型扇三角洲沉积模式。扇三角洲可进一步划分为水上、水下两部分,分别为水上部分—扇三角洲平原的分流河道、分流河道间;水下部分—扇三角洲前缘水下分流河道、河口坝、远砂坝、分流间湾和前扇三角洲。

(3) 扇三角洲沉积模式在研究区铅锌成矿过程中起到非常重要的作用,其中扇三角洲模式不仅促进原始矿源层形成,并为后期改造成矿提供场所。同时,扇三角洲平原和扇三角洲前缘过渡地带的(水下)分流河道是铅锌矿体富集有利微相,其中的细砂砾岩、中—细粒砂岩是铅锌矿体有利的富集岩性。

DownLoad:

DownLoad: