HTML

-

“扇三角洲”概念自 1965 年由Holmes等提出后,一直受到国内外学者的广泛关注[1]。它是由冲积扇作为物源,在活动的扇体与稳定水体(海洋或湖泊)交界地带沉积的一类粗粒沉积体系[2]。扇三角洲沉积因具有“近源快速堆积、沉积响应速度快、沉积厚度大”等优良特点,成为记录源区构造作用、区域气候条件、海(湖)平面变化等多种地质信息的一类绝佳地质载体[3⁃4]。因此,对扇三角洲的沉积学研究,将有助于恢复盆地演化过程及其所包含的关键地质信息。

按照三角洲的半径(或纵向延伸距离)大小,可将扇三角洲分为大型扇三角洲与小型扇三角洲,前者半径为几十千米以上,后者则为几千米到十几千米[5⁃6]。通常,扇三角洲因其独特的构造背景(如与断层毗邻)和快速堆积的特点,而表现为小的(半径几公里、面积为几十平方公里)楔形沉积体,并显示出相的突变,沉积物粒度粗、分选极差且富含杂基[7⁃9],典型实例包含:1)美国中陆地区Forest City盆地内的宾夕法尼亚纪Desmoinesian阶的Nemaha海相扇三角洲,半径约5 km[7];2)印度中部Chattisgarh地区新元古代Kermeli海相扇三角洲,半径约13 km[9];3)死海Lisan湖更新世Nahal Hemar湖相扇三角洲,半径约5 km[10]。

相反,目前已发现的大型扇三角洲则寥寥无几,因为它需要各类地质条件的良好配置。其中,海相大型扇三角洲的唯一实例为位于地中海北部Ebro盆地内的始新世中期Sant Llorene Munt扇三角洲,延伸距离约20 km[6]。相应地,大型湖相扇三角洲,目前仅发现于我国准噶尔盆地玛湖凹陷地区,即环斜坡带内的三叠系百口泉组各大扇体,包括夏子街扇、黄羊泉扇、克拉玛依扇等(图1),它们的半径为40~45 km[12],且远大于上述海相大型扇三角洲。相比发育在海洋环境中的扇三角洲,湖相扇三角洲因受波浪改造作用较弱,且不受潮汐作用的影响,而使其内部沉积特征得以完整地保留,是研究大型扇三角洲沉积的最理想场所。

Figure 1. Distribution map of fan⁃deltas around the Mahu Sag during the sedimentation of the second member of the Baikouquan Formation (modified from reference [11])

目前,对于玛湖凹陷三叠系百口泉组沉积学方面的研究,主要集中在玛北斜坡区的夏子街扇体[12⁃13],而对整个玛西斜坡区百口泉组的详细沉积学研究还未见报道。因此,本文从大型湖相扇三角洲的角度出发,在岩芯观察、粒度与成分分析的基础上,结合测/钻井资料,对玛西斜坡早三叠世百口泉组大型扇三角洲的沉积特征与演化规律进行系统研究,并结合古构造、古气候背景,建立百口泉组大型湖相扇三角洲的沉积与演化模式,为下一步开展大型湖相扇三角洲的成因机理研究提供重要的沉积学依据。

-

准噶尔盆地是位于我国西北部的一个晚石炭—第四纪的大型陆相叠合盆地,玛湖凹陷位于盆地西北缘,是隶属于中央坳陷的二级构造单元,面积约6 800 km2(图2)。本文研究区为玛湖凹陷西斜坡,其构造上位于西部隆起克百—乌夏断裂带下盘(图1),其构造格局形成于白垩纪早期,总体呈东南倾的平缓单斜形态。

-

准噶尔盆地变质基底形成于前寒武纪,而沉积作用开始于晚石炭世,表现为发育在古残留洋盆内的一套火山岩和碎屑岩序列[14]。随后由于西准噶尔造山带向东逆冲及南天山山脉的隆起,整个盆地逐渐发育成两个独立的前陆盆地;在二叠纪早期,盆地西北缘前陆“隆—坳”格局已初具规模,在玛湖—盆1井西坳陷内发育了一套厚度巨大的火山岩与水下扇、扇三角洲相碎屑岩[15]。二叠纪中—晚期,盆地西北缘的碰撞挤压、推覆作用加剧,特别是在二叠纪晚期,海西运动晚期阶段使得盆地西北缘强烈隆起,挤压、冲断作用达到高潮,逆冲带向前陆坳陷沉积物逆掩[16]。

三叠纪—侏罗纪中期,西北缘推覆体继承性发展,形成了一系列冲断、褶皱、不整合及超覆等构造组合,但逆掩活动强度减弱、断层面变陡。其中,在本研究目的层形成时期——三叠纪早期,准噶尔盆地边缘褶皱山系向盆地中心方向冲断、推覆;盆地西北缘克百—乌夏断裂带在二叠纪晚期的基础上继承性发展,使得玛湖凹陷北、西斜坡区得以沉降,并发育面积巨大的砾岩为主的粗碎屑岩或底砾岩,其超覆于海西晚期逆冲作用形成的边界隆起之上[17]。

晚侏罗世—白垩纪,西北缘推覆体基本停止活动,盆地进入整体沉降—抬升的震荡发展阶段。从渐新世到第四纪,受喜山运动的影响,准噶尔盆地成为一个复活的前陆盆地,而玛湖凹陷北、西斜坡区的沉积作用在白垩纪之后则基本停滞[18]。

-

研究区地层发育较为齐全,自下而上发育石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系和白垩系,各层系之间均为区域性不整合接触[19]。其中,三叠系自下而上又可分为百口泉组、克拉玛依组和白碱滩组。本文研究目的层为下三叠统百口泉组,其与下伏中二叠世下乌尔禾组(P2 w)呈不整合接触,与上覆中三叠世克拉玛依组(T2 k)呈整合接触[20];其内部自下而上又可分为三段,即百一段(T1 b 1)、百二段(T1 b 2)和百三段(T1 b 3)(图3)。

1.1 西北缘构造—沉积演化

1.2 地层

-

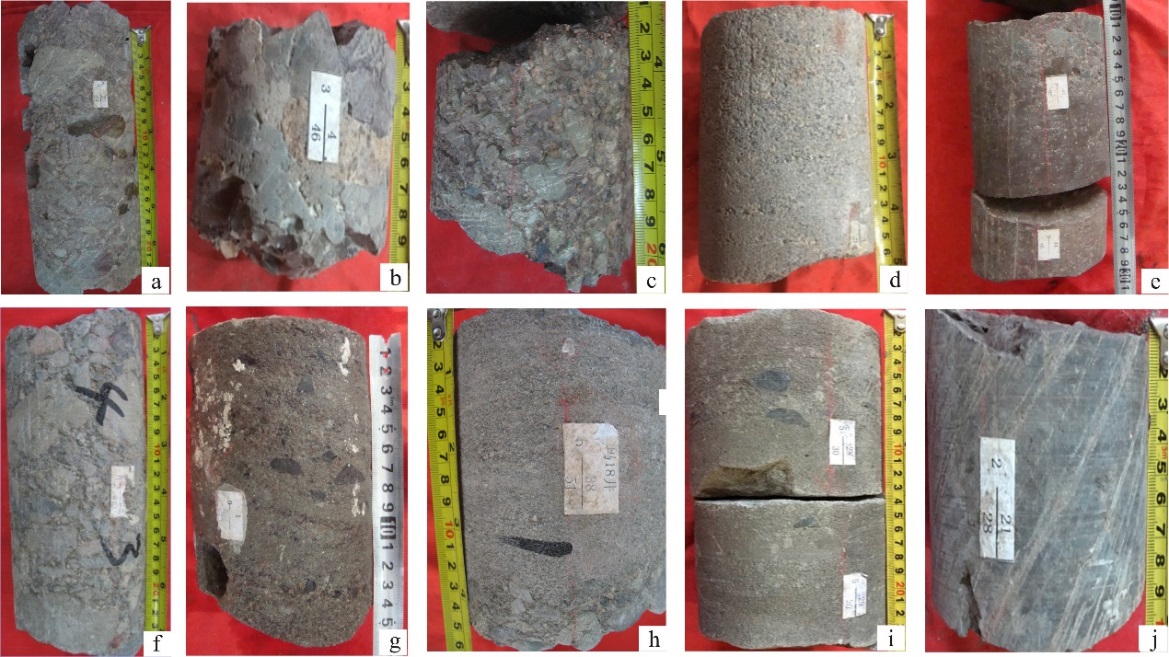

研究区百口泉组的岩性总体为褐色、灰绿色中—细砾岩、砂质砾岩夹灰色、灰绿色砂岩及褐色、灰绿色至深灰色泥岩。其中,厚层灰绿色至深灰色泥岩主要分布在凹陷中心部位。砾岩总体上分选性、磨圆度中等—较差;砾石成分以凝灰岩为主,含量一般为55%~63%,花岗岩次之,含量一般为15%~27%,还包含极少量的安山岩、玄武岩及沉凝灰岩等,其含量均不超过5%;颗粒支撑为主(图4a),亦可见杂基支撑;杂基主要为泥质、水云母化泥质及粉砂质,在砾岩中的含量一般为2%~28%,变化较大;胶结物主要为钙质,含量多低于1.5%。砂岩颗粒分选性中等、磨圆度中等—较差(图4b),成分主要为岩屑砂岩和长石质岩屑砂岩(图4b,c),反映近源快速堆积的特点;填隙物主要为少量的泥质杂基和钙质胶结物;颗粒支撑结构,以点—线接触为主,接触式胶结。综合沉积物颜色、结构及沉积构造等,认为百口泉组沉积相类型属于湖相扇三角洲相,可进一步划分出3个亚相类型和9个微相类型。

-

扇三角洲平原与冲积扇的扇根和扇中类似,均为水上氧化环境下形成的粗粒沉积体[21⁃23]。沉积物总体为褐色、棕红色砾岩、砂质砾岩夹砂岩和泥岩。可细分为泥石流、扇面河道和漫流3类微相,并以前两者占绝对优势(图3)。

-

泥石流沉积是扇三角洲平原的主体,是在灾变期由洪水携带大量泥、砂、砾质沉积物,在出山口成席状展布的粗粒、混杂堆积体,属重力流成因[23]。其岩性主要为褐色、棕红色厚层中砾岩或砂质砾岩,典型沉积特征为:杂基或颗粒支撑结构、砾石分选性差(图5a,b),最大可达10 cm以上;磨圆度较低,多为次棱角状—棱角状;砾石颗粒排列杂乱、无定向性、无叠瓦(图5a,b);泥质、粉砂质杂基含量高,局部可见砾石被杂基支撑呈漂浮状。

-

扇面河道沉积是指在间灾变期切入扇面的辫状水道沉积,属牵引流成因[23]。其岩性为褐色、棕红色中—细砾岩、含砾砂岩及砂岩,以砾岩为主体。砾岩沉积特征为:颗粒支撑结构(图5c)、砾石分选性较好(图5d);磨圆度较高,多为次棱角状—次圆状;河道底部砾石常呈叠瓦定向排列,河道中—下部砾岩中见低角度交错层理(图5c,d)等;泥质杂基含量低,一般小于5%。完整河道自下而上可显示从叠瓦砾岩到交错层理砾岩、含砾砂岩再到平行层理或块状层理砂岩的正粒序。河道顶部砂岩大多被上覆水道砾岩或泥石流砾岩切割而缺失。

-

漫流沉积由褐色、棕红色中—薄层状泥岩、粉砂岩组成,块状层理(图5e),可含植物叶片化石。由于受到泥石流和扇面河道的切割、侵蚀,单层厚度多在0.3 m以下。

-

扇三角洲前缘亚相和前扇三角洲亚相共同构成了扇三角洲的水下部分,是区别于冲积扇沉积的最重要依据[23]。前缘沉积物总体为灰绿色砾岩、砂质砾岩夹砂岩和泥岩。可分为碎屑流(水下泥石流)、水下分流河道、支流间湾及河口坝、远砂坝等5类微相,并以碎屑流和水下分流河道微相为主体(图3)。

-

碎屑流沉积是平原环境中的泥石流在水下的延伸,其沉积特征与泥石流类似[23],岩性为灰绿色中砾岩、砂质砾岩。砾石分选性差(图5f);磨圆度较低,多为次棱角状—棱角状;砾石颗粒排列杂乱、无定向性、无叠瓦(图5f);泥质、粉砂质杂基含量高,局部可见砾石被杂基支撑呈漂浮状;块状构造,不显任何交错层理。粒度概率累积曲线表现为“一段式”,分选差,为典型的重力流悬浮搬运。

-

水下分流河道沉积是扇面河道在水下的延伸,其岩性为灰绿色细砾岩、含砾砂岩及砂岩,常以砾岩为主体。砾岩沉积特征为:颗粒支撑结构(图5g,h);砾石分选性较好;磨圆度较高,多为次圆状;河道底部砾石可呈叠瓦状定向排列;河道中—下部砾岩中见低角度交错层理(图5g)、平行层理(图5h)等;泥质杂基含量低。河道内自下而上常显示出从细砾岩到含砾砂岩、砂岩的正粒序。相比碎屑流通常沉积在前缘近端,水下分流河道则可以延伸更远。粒度概率累积曲线表现为典型的“三段式”,悬浮组分含量低,为典型的牵引流搬运。

-

支流间湾为沉积于水下分流河道之间的细粒沉积物,由灰绿色泥岩、粉砂岩组成。块状层理,可见植物叶片化石。

-

由于碎屑流的侵蚀,使得水下分流河道的河口限定性差,导致河口砂坝的发育程度很低。其自下而上呈中砂岩到粗砂岩、含砾砂岩的反粒序,可见平行层理(图5i)。

-

位于扇三角洲前缘的最前端,粒度细,常由灰绿色泥质粉砂岩、粉砂岩构成,可见砂纹层理。单层厚度薄,常与前三角洲泥互层。

-

基本由前三角洲泥微相构成,岩性为深灰色、灰黑色泥岩、粉砂质泥岩,见植物叶片化石、水平层理(图5j)。有时,前三角洲泥内可夹有薄层状的块状层理碎屑流沉积。

2.1 扇三角洲平原亚相

2.1.1 泥石流微相

2.1.2 扇面河道微相

2.1.3 漫流微相

2.2 扇三角洲前缘亚相

(1) 碎屑流微相

(2) 水下分流河道微相

(3) 支流间湾微相

(4) 河口坝微相

(5) 远砂坝微相

2.3 前扇三角洲亚相

-

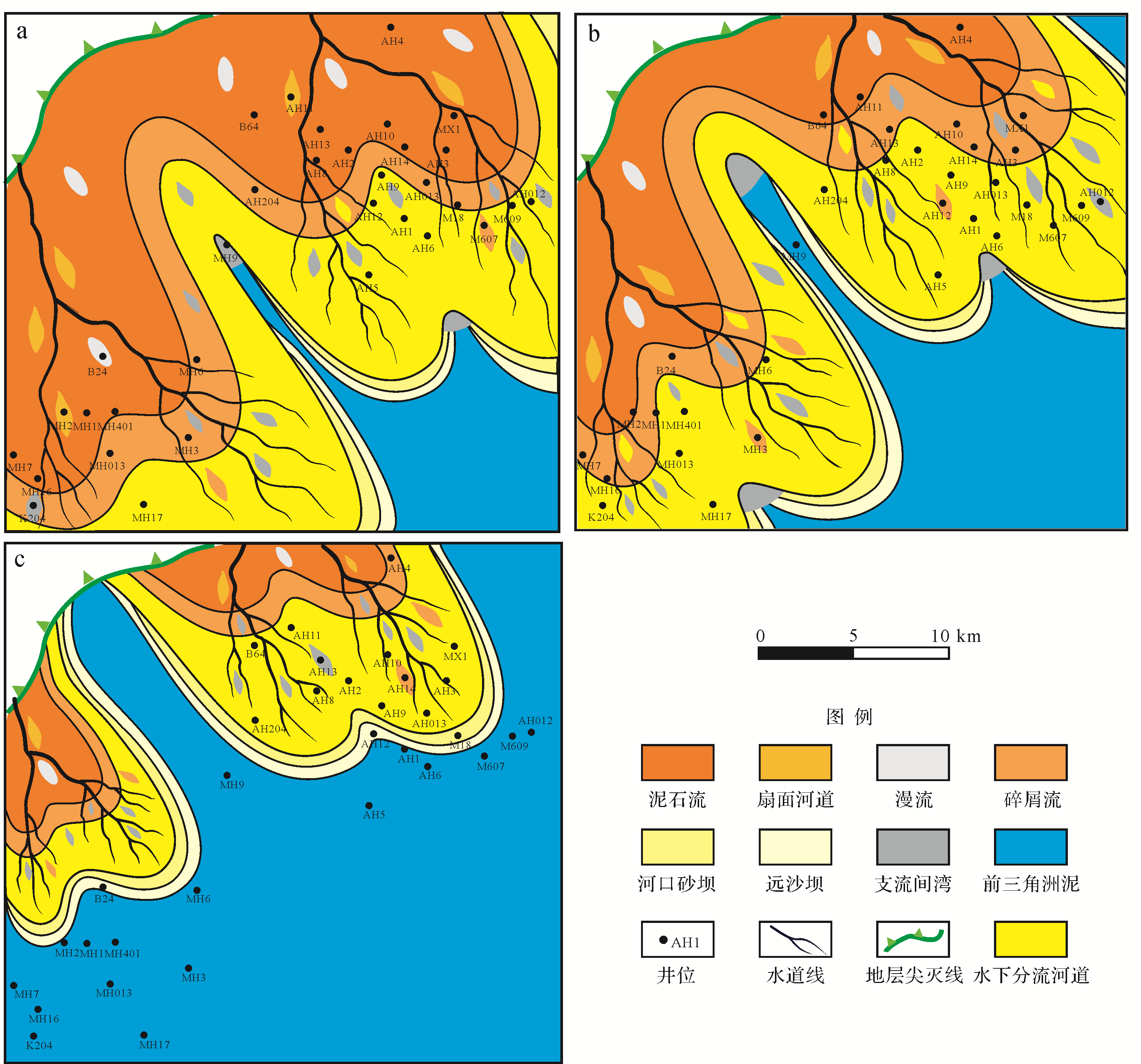

在单井沉积相分析、连井剖面沉积演化分析的基础上,结合砂(砂岩加砾岩)地比、稳定重矿物ZTR指数等平面分布图及其他物源分析成果,以单井优势微相为指导,以百口泉组各段为制图单元,绘制了玛西斜坡区百口泉组的沉积相平面图(图6)。

百一段沉积时期,来自西北方向源区的大量碎屑物质,经泥石流和辫状水道牵引流的搬运、沉积,在玛湖凹陷西斜坡区形成了两个大型湖相扇三角洲——AH2⁃M18井区的黄羊泉扇和MH1井区的克拉玛依扇,两大扇体的纵向延伸距离可大于40 km(图6a)。在扇三角洲平原内,以泥石流占据主导地位,扇面河道和漫流沉积呈“透镜状”分布其中;在扇三角洲前缘近端,以碎屑流占据主导地位,其与平原内的泥石流为连续沉积;扇三角洲前缘远端,则以大面积的水下分流河道沉积为特色;在水下分流河道的河口处,分布有朵状的河口砂坝和远砂坝沉积。

百二段沉积时期,随着相对湖平面上升,两大扇体向西北源区方向小幅退积(图6b)。泥石流或碎屑流朵体,以及水下分流河道朵体均向源区方向退积;重力流的延伸距离缩短,而水下分流河道延伸距离依然较长。

百三段沉积时期,随着相对湖平面继续上升,两大扇体向源区方向大幅退积(图6c)。其中,克拉玛依扇相对于黄羊泉扇而言,其面积减小得更为明显。重力流的延伸距离大幅缩短,而水下分流河道延伸距离依然较长。

-

小型扇三角洲十分常见,可发育在海相或陆相环境,亦可形成于前陆盆地或裂陷盆地等盆地类型[7⁃10]。其沉积特征主要为:1)扇三角洲平原由砾质或砂质辫状水道、泥石流及少量漫流沉积组成,其中,泥石流沉积常常局限分布在平原的上部[7⁃9];2)扇三角洲前缘以砂质辫状水道沉积为主,发育在裂陷盆地内的扇三角洲前缘常常以高角度的前积层为特点[8],发育在海洋环境中的扇三角洲前缘还经常受波浪、潮汐部分改造,或强烈改造为前滨及临滨砂质沉积[9];3)前扇三角洲以前三角洲泥为主,发育在裂陷盆地内的前扇三角洲内还常常包含大量的具滑塌变形层理的碎屑流及浊流沉积[8]。

海相大型扇三角洲的唯一实例为位于地中海北部Ebro盆地内的始新世中期Sant Llorene Munt扇三角洲[6]。其沉积特征主要为:1)扇三角洲平原延伸距离可达13 km,面积350~450 km2,由泥石流、砾质辫状水道及少量漫流沉积组成,泥石流在平原环境内常见;2)扇三角洲前缘主体位于大陆斜坡上部,平面延伸距离2~3 km,较平原延伸距离明显偏短,河道沉积物受波浪改造,以砾、砂质河口砂坝为主,滨岸砾岩次之;3)前扇三角洲主要位于斜坡脚,由前三角洲泥及砾质碎屑流沉积组成。

湖相大型扇三角洲则仅发现于环玛湖凹陷斜坡区百口泉组内的各大扇体,其中,以玛西斜坡区扇三角洲为例,具有以下沉积特征:1)扇三角洲平原以泥石流沉积为主,砾质辫状水道次之;2)扇三角洲前缘近端仍以碎屑流沉积为主,远端则是砾质水下辫状水道占主导地位,水下辫状水道延伸很远,可达二十千米;3)扇三角洲前缘为典型的扇控,几乎未受波浪的明显改造;4)前扇三角洲以泥岩为主,未见大量具滑塌变形层理的碎屑流或砂质浊流沉积。

总体而言,湖相大型扇三角洲具有以下特色之处:1)其整体富含砾质;2)以泥石流或碎屑流成因的砾岩与水上或水下辫状水道成因的砾岩、含砾砂岩交替叠置为特点;3)扇三角洲前缘面积巨大,其内水下分流河道可向前长距离延伸,且保持为砾质;4)前扇三角洲泥内未见具滑塌变形层理的碎屑流或砂质浊流沉积。

-

基于上述沉积特征与演化规律分析,结合盆地西北缘古构造与古气候背景,建立了适宜研究区百口泉组的大型湖相扇三角洲沉积模式(图7)。三叠纪最早期,玛西斜坡区从二叠纪晚期的隆升剥蚀转为沉降、接受沉积[18],研究区相对湖平面较低,大部分位于水上氧化环境;西北缘前陆冲断带继承性活动,使得源区具有大的流域面积和起伏高度,在较潮湿的古气候作用下,形成了充足的粗碎屑物质与水的供给;在较低可容空间背景下,在研究区沉积了大面积的扇三角洲相底砾岩,并在百口泉组沉积早期,以扇三角洲平原环境占绝对地位(图7),砾质水下分流河道局限在偏凹陷中心方向。

百口泉组二段到三段沉积时期,随着斜坡基底持续沉降、古气候更加潮湿,使得相对湖平面逐渐上升,在可容空间增长速率大于沉积物供给速率的背景下,扇三角洲朵体逐渐向物源方向退积;其平原面积明显缩小,但扇三角洲前缘,特别是砾质水下分流河道,由于来自源区充足的沉积物与水的供给,使其依然可以长距离地向前延伸十余千米,使得在百三段沉积时期,该扇三角洲依然保持为大型的扇三角洲(图7)。

目前,关于玛湖凹陷地区在百口泉组沉积时期的古气候背景分析,主要依据的是化学风化指数等古气候替代性指标[24],还缺乏直接性的论据。接下来,亟需在玛湖凹陷甚至盆地其他地区开展百口泉组或与之等时地层的孢粉、古土壤等古气候分析;同时,详细开展玛湖凹陷的大型湖相扇三角洲与世界范围内其他典型海相、湖相大型与小型扇三角洲,在内部沉积特征、外部构造及古气候背景等方面的对比工作,从而揭示大型湖相扇三角洲的形成机理。

-

(1) 百口泉组沉积时期,玛西斜坡区发育了两个世界上罕见的且最典型的大型湖相扇三角洲——黄羊泉扇和克拉玛依扇,其延伸距离可大于40 km;其内部可分为扇三角洲平原、扇三角洲前缘及前扇三角洲3个亚相及泥石流、扇面河道、碎屑流及水下分流河道等9个微相类型。

(2) 整体上,该扇三角洲富含砾质,且以重力流成因(泥石流和碎屑流微相)的砾岩与牵引流成因(扇面河道和水下分流河道微相)的砾岩交替叠置为特点。

(3) 该扇三角洲的前缘面积巨大,其内水下分流河道可向前延伸近二十千米,且一直保持为砾质河道。

(4) 纵向上,自百一段到百三段,该扇三角洲表现为典型的退积式,演化规律十分清楚,其中,百一段底砾岩以扇三角洲平原环境占据主导地位,至百三段沉积时期,该扇三角洲则演化为以扇三角洲前缘为主,得益于其内水下分流河道仍然长距离延伸,使其扇三角洲整体依然保持为大型的扇三角洲。

DownLoad:

DownLoad: