HTML

-

在油气勘探进入以致密岩性油气藏为主、开发工作进入高含水期的新背景下,提高油藏预测精度和采收效率成为必须解决的一个难题。储层非均质性是影响储层质量的重要因素,直接制约着油藏预测的精度和采收率的提高[1]。储层非均质性是沉积、成岩和构造因素共同作用的结果[2⁃3],前人对油田开发尺度宏观非均质性的描述和表征技术已较为成熟[4⁃6],但对层内受控于砂体几何学和层间非均质性的表征则因地质资料的不完备而遇到了困难[7⁃9]。层内尺度上,差异性的成岩作用最终决定了有效储层的分布格局以及烃类运移的路径、体积、流动速率和采收率[10⁃11]。部分学者从微观和宏观上对成岩作用造成的储层层内非均质性进行了很好的描述[10⁃12],为新背景下储层非均质性的研究提供了有益借鉴。

鄂尔多斯盆地镇泾地区延长组自沉积以后,在印支、燕山和喜山运动影响下,先后发生了约五次沉降和四次抬升[13],受沉积期后构造和成岩作用改造强烈,经历了极为复杂的致密化过程。勘探结果表明,镇泾地区中生界石油探明储量主要分布在延长组长8段,其次为长9段,再次为长6段和延安组,储层普遍含油,大面积成藏,为典型的致密砂岩岩性油藏。同时,长8段储层普遍表现出低孔—特低孔、特低渗—超低渗,无明显的油水界面,非均质性强,储量丰度较低等特征,严重制约了该地区的勘探开发进程[14⁃15]。近年来的研究结果表明,对储层内部结构的认识程度直接影响着对致密砂岩油藏形成机理的认识及其分布预测的准确性[8,16⁃17]。

本文在前人研究基础上,以鄂尔多斯盆地镇泾地区延长组长8段致密砂岩储层为解剖对象,综合运用露头、油藏剖面、岩芯、薄片等多尺度样品和岩芯观测方法,开展储层非均质性特征分析,并建立相应的结构型非均质模式,以期为预测研究区内油水分布和“甜点”发育区提供有益指导。

-

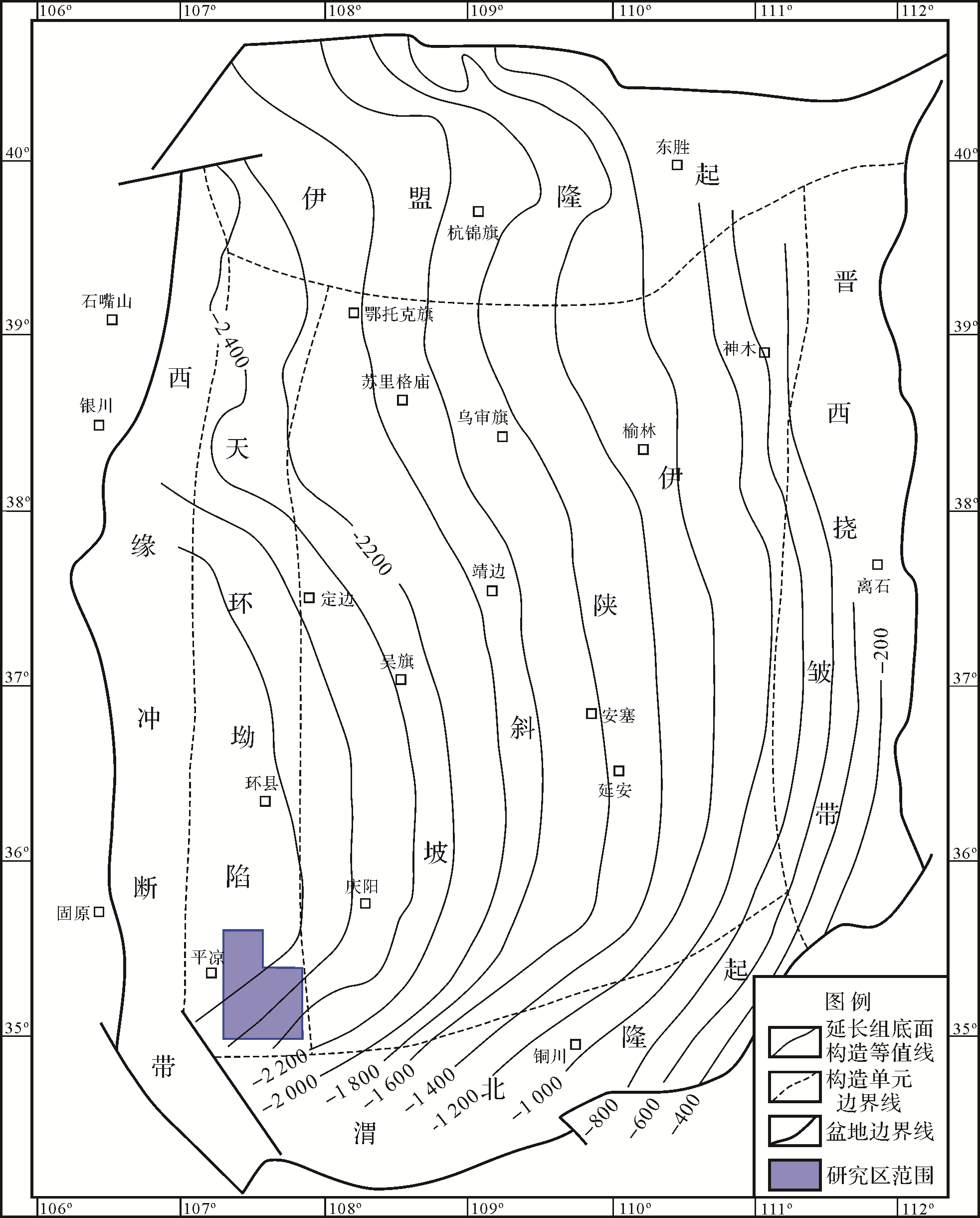

鄂尔多斯盆地是中国第二大含油气盆地,也是我国大型致密砂岩油气富集的最典型地区。镇泾地区位于盆地西南部天环坳陷的南端,构造简单,总体为一西北低、东南高的平缓单斜(图1)。目前主要勘探层系是上三叠统延长组长6~长8段,其储层物性差,整体属超低渗—特低渗致密砂岩范畴。

受中生代以来印支运动、燕山运动和喜山运动等多期构造运动的控制,鄂尔多斯盆地南部中生代地层主要发育上三叠统延长组、中下侏罗统延安组及下白垩统。其中,上三叠统延长组的沉积是伴随着大型内陆湖盆从形成到消亡的整个演变过程,其内发育的深湖相泥岩是中生界含油气系统的主要烃源岩。前人根据地层岩性及沉积旋回特征,将延长组自上而下划分为长1~长10共10段[13]。镇泾地区因燕山晚期的抬升剥蚀,普遍缺失长1~长4+5段,部分缺失长6段上部地层。其中,长8段沉积时期,湖盆沉降速率减小,西部和西南部的深湖相范围明显扩大,砂体呈NE—SW向展布,浅湖亚相呈环带状围绕深湖亚相发育,在镇泾地区形成镇原—庆阳三角洲,发育一套顶部以深灰—灰色泥岩/粉砂岩夹灰色/灰绿色厚层状中—细砂岩为主、下部以灰绿色厚层块状细砂岩夹灰色砂质泥岩/粉砂岩为主的二元结构沉积体系。

-

非均质性是储层的基本属性之一,研究的地质体尺度不同,非均质性尺度也不同。Weber[18]根据成因单元的概念将储层非均质性尺度进一步细化为7个单元体:封闭、半封闭、未封闭断层,成因单元边界,成因单元内部渗透带,成因单元内部隔层,交错层理,微观非均质性结构类型矿物学和孔隙结构特征,封闭、开启裂隙等;Mikes et al.[19]则根据储层建模的需要将这一结构模型进一步细化,划分到层理规模的小型非均质性,以更接近地质实际。本文即以此为基础,从岩芯、薄片、油藏剖面、河道砂体等多种尺度对长8段储层非均质性特征进行精细刻画。

系统的岩芯观察表明,研究区长8段储层非均质性极强,垂向上不同组构的岩石相互叠置,同一块状砂体内含油性差异也较大。图2为研究区红河69井长8段测井综合解释和岩芯(1 824.59~1 829.95 m)非均质性特征图。测井综合解释成果表明该段为三段式结构,即上、下部为油水同层,中部为薄泥岩夹层,但录井显示,取芯段油水同层内部包含多种不同岩性和含油性的砂岩:顶部为1.42 m厚的灰褐色油斑细砂岩,层理面上常见碳屑富集,含油面积约20%,较均匀;向下突变为0.42 m厚的深灰色泥岩段,岩性在第三段再次过渡为浅灰色油斑细砂岩,但厚度减小为0.23 m,常见泥质条带与细砂岩互层状平行层理发育,不均匀条带状含油,含油面积较第一段小,为10%;第四段再次突变为深灰色泥岩,第五段为灰褐色油斑细砂岩,发育块状层理,仍呈条带状含油,含油面积15%;向下因暗灰—黑色泥/炭质条带阻隔而变为浅灰色不含油细砂岩,厚约0.14 m,暗灰—黑色泥质、炭质条带与细砂岩平行互层并密集分布,暗色条纹层理面在外力作用下易破碎,沿层面常见碳屑。再向下变为暗灰—黑色泥质条带含量较低、块状层理较发育的灰褐色油斑细砂岩,构成了含油砂岩→不含油砂岩→含油砂岩→泥岩的含油性及岩性变化特征。

大量钻井岩芯观察表明,长8段储层中砂泥频繁互层的现象非常普遍,这是砂体沉积时水动力变化快、河道频繁迁移摆动所致。长8段沉积时期,湖盆面积扩大,研究区广泛发育水下分流河道,构成储集体的骨架,河口坝次之。水下分流河道、河口坝微相处于辫状河三角洲体系中河水与湖水交汇部位,水动力较强,砂质与泥质沉积变化频繁,从而形成了垂向上砂泥岩叠置出现的特征[20]。

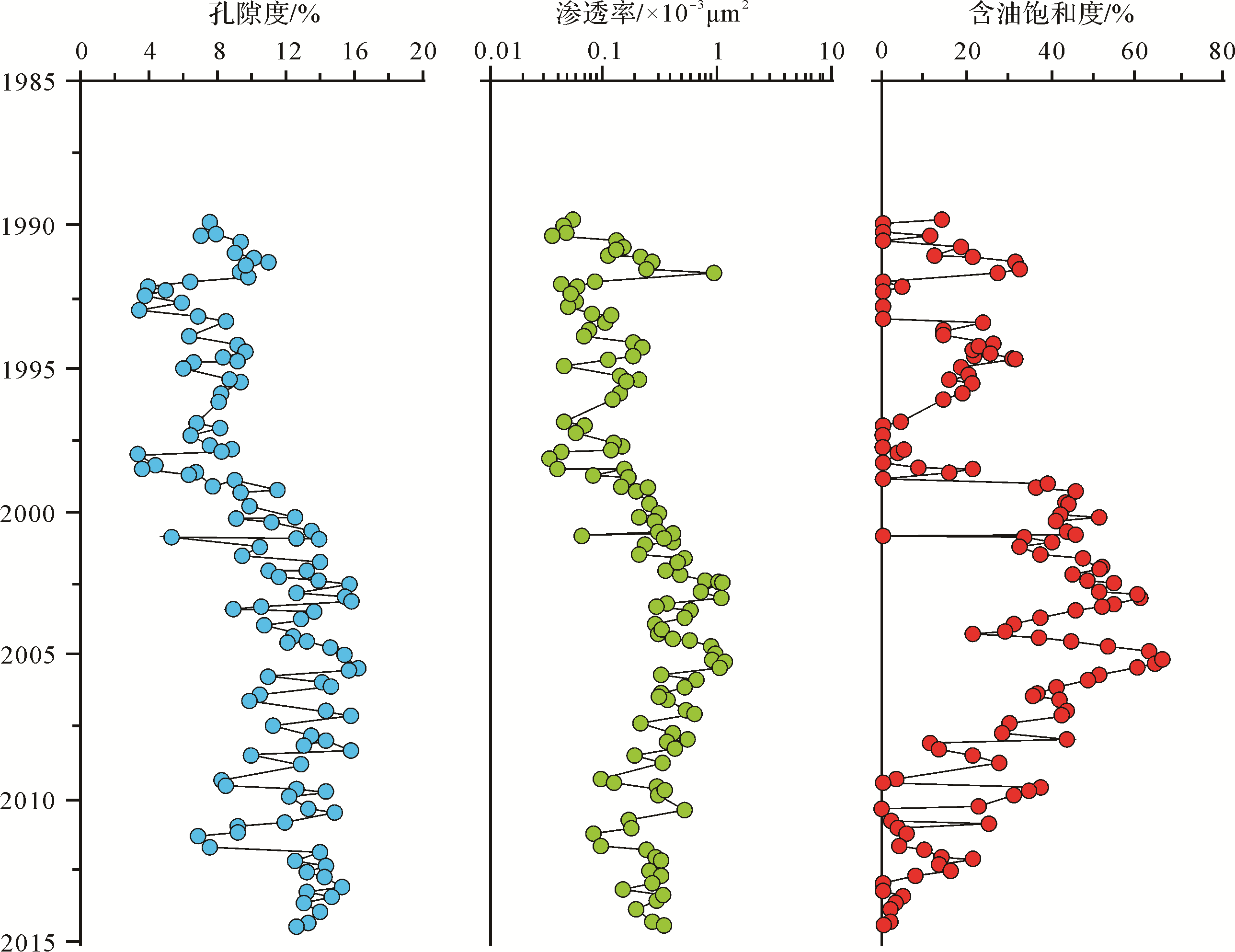

对典型钻井不同含油性砂岩段含油饱和度和物性测试数据的统计结果也表明,储层物性在垂向上变化较大,钻井长8取芯段上部砂岩物性较差,孔隙度在3.3%~10.8%之间,平均值7.4%;渗透率(0.035~0.975)×10-3 μm2,平均值0.132×10-3 μm2;含油饱和度在0~39.2%之间,平均值约12.1%。而储层下部物性相对较好,孔隙度介于5.3%~16.1%,平均值12.5%;渗透率在(0.065~1.17)×10-3 μm2,平均值0.42×10-3 μm2;含油饱和度的变化具有明显的分段性,中部较好的一段含油饱和度最大可达65.5%,平均41.9%,下部含油饱和度最大为37.5%,平均为10.6%。可见,储层含油饱和度与孔、渗大致具有正相关性,即含油饱和度高的砂岩物性必然较好,但物性好的砂岩段含油饱和度不一定高(图3)。

Figure 3. Changes of physical properties and oil saturation with depth in Chang 8 member, well Honghe 37P40

对钻井岩芯实测的物性和胶结物含量在纵向上的变化表明,尽管含油段砂岩岩性在宏观上较为连续,油气显示级别较高且变化不大,但物性变化较大,表现为中部物性较好,顶部和底部物性较差(图4)。典型样品(①号样)的镜下观察表明,顶部物性较差的砂岩不含油,砂岩因含大量的云母、泥岩等软岩屑而异常致密,并常见钙质胶结物;②号样为油浸砂岩,镜下可见面孔率较高,孔隙类型主要为剩余原生粒间孔,孔隙边缘发育绿泥石膜,可见部分长石、岩屑等遭受溶蚀;③号样位于砂岩段中部,结构也较为致密,油气显示级别为油斑,颗粒间多呈凹凸接触,也常见云母、泥岩岩屑等塑性变形,甚至挤入孔隙呈假杂基化;④号样为油浸砂岩,与②号样品类似,大量剩余原生粒间孔和溶蚀孔发育,粒缘发育绿泥石膜,少量剩余原生孔被方解石胶结;⑤号样品位于砂岩底部,可见粒间孔内大量方解石致密胶结,面孔率为0(图4)。

Figure 4. Vertical changes of physical properties and cement content and micro characteristics of Chang 8 member reservoir, well Honghe 1057⁃3

综合上述岩芯、薄片观察及实测数据分析表明,不同含油性砂岩的差异主要表现为砂岩的组构和物性差异。其影响因素除了沉积相控制储层原始组构与物性外,成岩作用是重要的改造因素。方解石胶结物充填粒间孔从而使储层物性变差;绿泥石胶结物则以其环边结构阻止其他胶结作用发生,从而使砂岩孔隙空间在一定程度上得以保持;高岭石胶结物含量则与孔隙度不存在明显的相关性,原因在于高岭石胶结物通常以孔隙式胶结充填于粒间孔内,占据了大部分孔隙空间,同时其手风琴/书页状集合体的产状特征又使其具有一定的晶间微孔隙,即将砂岩大粒间孔隙转变为晶间微孔隙。此外,砂岩组分中的软岩屑在压实过程中易发生塑性变形,使得储层的非均质性进一步增强。

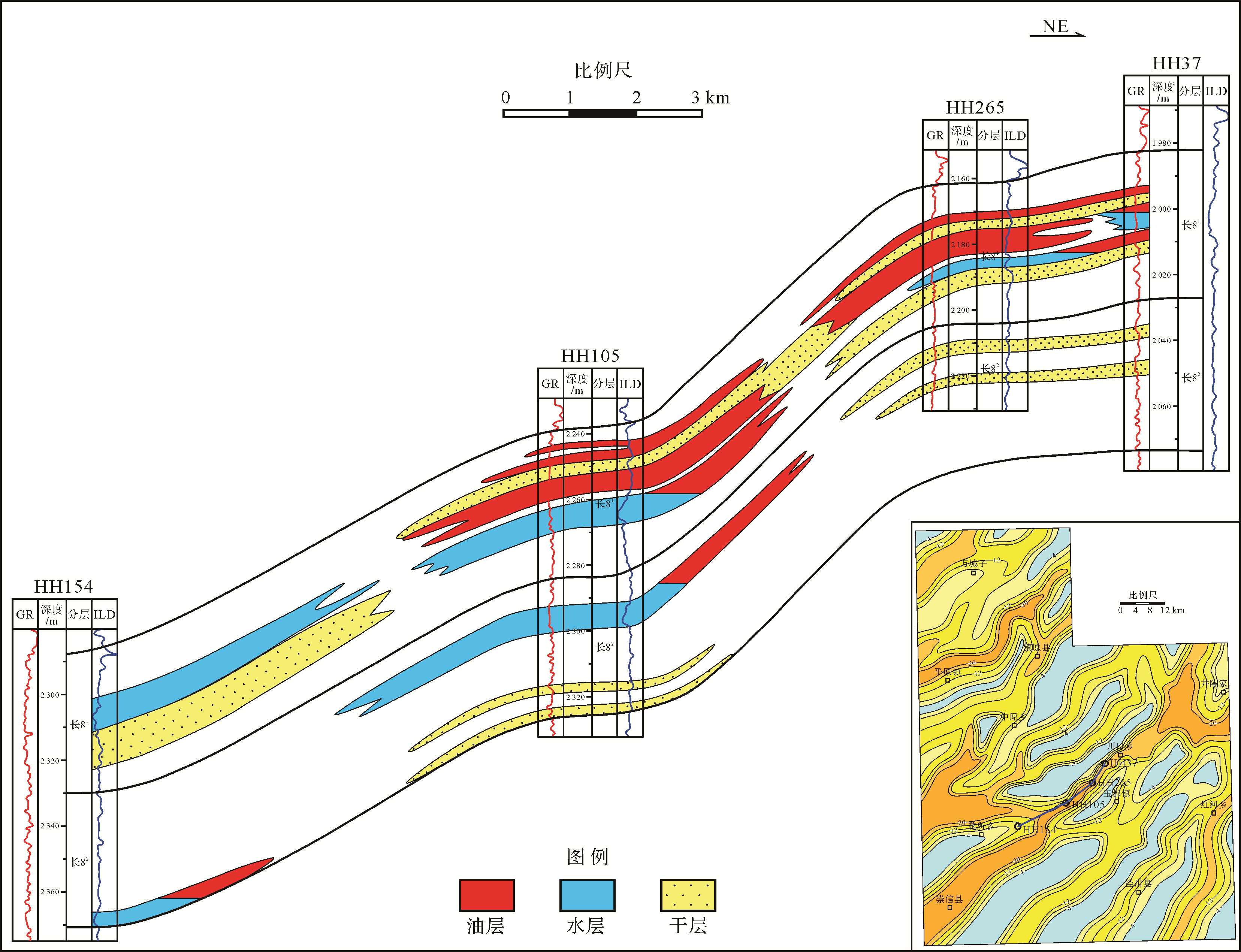

在沿着长8段川口砂体走向(NE—SW)的油藏剖面上(图5),长81段河道砂体相对发育且具有较好的横向延续性,砂体单层厚10~25 m,但砂体的非均质性较强,表现为不同类型砂岩纵向叠置和横向交互,物性较差的致密砂岩(干层)分隔油水层,使得油水层在空间上连续性较差,从而也没有统一的油水界面。长82段砂体不太发育,单砂体厚度小,横向上延伸距离也较小,多为物性较差的干层。

平面上,长8段同一砂体不同部位的物性差异较大(图6)。总体来看,长81段河道砂体的中部物性较好,孔隙度多大于9%,局部可大于15%,而在河道边部物性较差,孔隙度小于9%。从钙质胶结物的分布来看,在红河37井区东北部,钙质胶结物在长81段河道砂体中部含量较低,CaCO3平均含量在4%~10%,分布较均匀,岩石颗粒的自形程度也较好。如HH101、ZJ11井长81段砂岩薄片在阴极发光下呈橘红色的钙质胶结物零星分布。而靠近河道砂体边部的总钙质含量明显增高,CaCO3平均含量在15%~30%。如HH102、HH373井长81段砂岩薄片在阴极发光下呈橘红—亮黄色的钙质胶结物占比明显增大。在红河37井区西南部长81段砂体中钙质含量变化也同样具有砂体中间含量低(如HH22、HH176井)、边部含量高(如HH70、HH1055井)的特点,但该区的钙质胶结物分布不均匀,胶结物在阴极发光下更偏亮黄色。这是该区胶结作用相对较弱,胶结物中示烃矿物铁方解石的含量较高所致。

-

基于岩芯观察和对储层非均质性影响因素的分析,对岩石碎屑成分、矿物组合、填隙物成分、成岩作用类型及孔隙特征进行了分类统计,发现镇泾地区延长组主要由以下几类岩石组成:富软岩屑砂岩、钙质致密胶结砂岩、含水砂岩、含油砂岩、粉砂岩、泥岩等,不同类型的岩石在垂向上相互叠置,构成了储层段极为复杂的非均质性。其中,极细砂岩—泥岩中黏土矿物含量较高,在成岩过程中主要受机械压实作用而快速致密,成岩过程相对简单[21]。根据研究目的,本文选取了四类主要砂岩进行重点刻画。

-

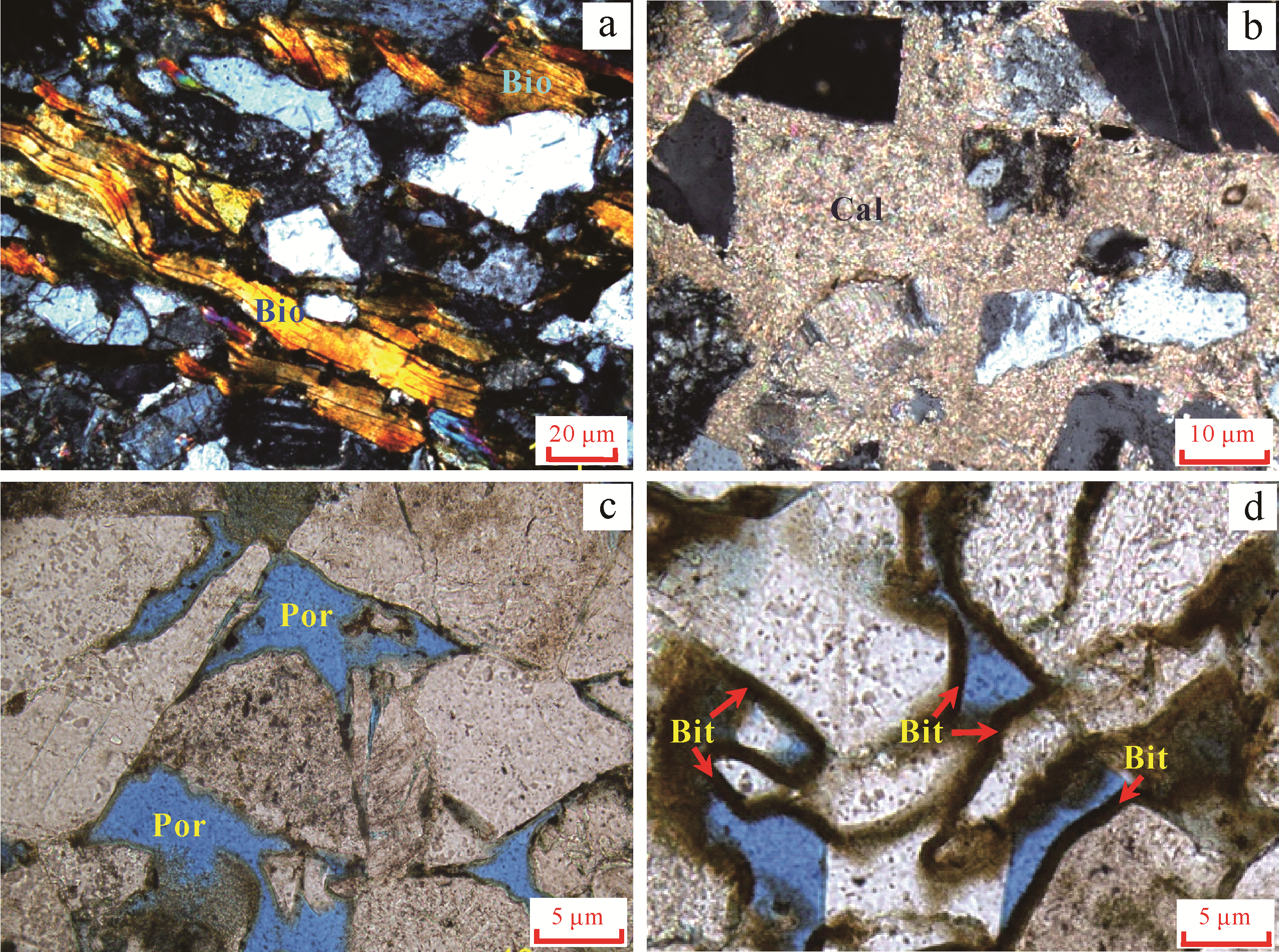

富软岩屑砂岩是指软岩屑含量较高、发生严重塑性变形以致岩石物性极差的一类砂岩。这类砂岩在研究区广泛分布,可细分为两种类型:一类为以富含凝灰岩、千枚岩、绢云片岩、泥岩、酸性岩浆岩等岩屑并发生严重塑性变形为特征(图7a),这类砂岩宏观上以纹层状分布于层理面顶部或底部,碎屑颗粒之间以凹凸接触为主,部分为线接触,一些孔隙内杂基与软岩屑变形形成的假杂基难以区分,面孔率基本为零。另一类为富含云母类矿物的砂岩,云母类常沿层理面分布,在压实作用下发生塑性变形,在相邻的刚性石英或长石颗粒之间呈弯曲状,颗粒间呈线接触或凹凸接触,孔隙不发育。

-

钙质致密胶结砂岩是镇泾地区长8段较为常见的一类成岩致密型砂岩,主要特征是:砂岩质硬,呈灰白—白色,钙质胶结物在岩芯上呈层状、斑状、结核状;镜下方解石呈基底式或者孔隙式致密胶结粒间孔,面孔率为零。根据碳酸盐胶结物的形态及胶结方式,推测其形成可分为两期:早期泥微晶方解石呈基底式胶结(图7b),碎屑颗粒间不接触或点接触,在微晶方解石中呈悬浮状,推测形成时期应在未发生高强度压实作用阶段;稍晚期亮晶方解石呈孔隙式胶结,碎屑颗粒间以点接触为主,少量为线接触,碎屑颗粒遭受了强溶蚀后方解石胶结,推测其形成时间较晚。从胶结物与碎屑颗粒接触形态来看,两类方解石胶结作用发生前,碎屑颗粒均遭受过溶蚀作用,但微晶方解石未交代碎屑边缘,而稍晚的亮晶方解石则常交代碎屑颗粒边缘。

-

含水砂岩主要是指物性相对较好、地质历史时期未发生过烃类充注的砂岩。含水砂岩是研究区长8段较常见的一种储层类型,多呈灰白色,发育波状交错层理、板状交错层理和槽状交错层理等。显微观察表明,含水砂岩碎屑颗粒间多呈点—线接触,粒间孔以溶蚀孔为主,常见绿泥石膜保护的剩余原生孔,发生过多期成岩作用。如图7c所示,碎屑颗粒边缘被溶蚀后,溶蚀孔内被高岭石等黏土矿物充填。同时还可见部分长石溶蚀形成大的粒内溶蚀孔,在长石颗粒附近的粒间溶蚀孔内则发现了蠕虫状高岭石集合体。

-

因在成岩过程中发生了有机—无机流体相互作用,含油砂岩在岩相学和岩石学上具有其独特性。含油砂岩在岩芯上易于辨识,一般呈偏暗灰、褐色,在新鲜断口处通常散发油味。镜下观察显示,部分含油砂岩粒间孔内常见黑色碳质沥青充填(图7d),大孔隙内主要在边缘残留沥青质,部分沥青质被包裹在方解石胶结物内,表明烃类充注后仍然发生了小范围的碳酸盐胶结作用。含油砂岩在紫外光显微系统中多呈蓝色、蓝白色、黄白色、焦黄色等荧光特征。

2.1 储层非均质性特征

2.2 主要砂岩类型

(1) 富软岩屑砂岩

(2) 钙质致密胶结砂岩

(3) 含水砂岩

(4) 含油砂岩

-

为精细刻画研究区长8段储层的非均质性特征,描述储层非均质性结构体的空间展布状态,作者在室内研究的基础上,选取鄂尔多斯盆地东南部延长组出露较好的汭水河剖面进行详细观察,为建立较为切合实际的储层非均质性模型提供实际资料。

在储层露头观测中,通常将储层划分出不同级次的构型单元。本文采用Miall[22]的正序划分方案,划分了汭水河剖面中的储层构型界面。

-

露头中常见富塑性岩屑的砂岩隔夹层发育,表现为大量暗色纹层沿着砂岩的层理面分布,形成相互平行或切割的接触关系(图8a)。在富软岩屑砂岩中,暗色纹层通常发育于层系或层系组顶面,且可将其分成多个级次。如图8a所示为辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体,根据古水流方向及流动条件的不同可以分出三个2级构型界面,而中间的两个2级构型单元又可根据交错层系的界面,分别划分出4个和5个1级构型单元,此类构型界面没有被侵蚀或仅有微弱的侵蚀作用,代表了连续的沉积作用。在每个1级构型界面附近暗色纹层较发育,其中富含岩屑和泥质组分。

-

汭水河剖面中的钙质致密胶结砂岩较发育,且大多顺层理面呈条带状分布(图8b)。钙质条带一般发育在薄砂层中或较厚砂体的顶底面附近。图8c是延长组长8段水下分流河道砂体露头剖面,其中发育富软岩屑砂岩和钙质胶结砂岩。砂体内发育多个相互削切或叠置的纹层系组,以2级构型界面为界,反映了古水流条件的改变。采用便携式频谱分析仪对该剖面上发育的两套条带状展布的钙质夹层不同部位的元素含量进行了测试,其钙元素绝对含量均大于150 000×10-6,最大可达185 697×10-6。图8d为现代河流对河床岩层削蚀后的河床侧翼部分,其中清晰地保留了流水沿着层理面或裂缝断面渗入砂体的痕迹,足以说明厚层砂岩中胶结作用首先沿着砂体的边缘进行并逐渐向砂体内部推进,也很好地解释了钙质胶结砂岩通常顺层呈条带状展布的现象。

3.1 富软岩屑砂岩

3.2 钙质致密胶结砂岩

-

上述研究表明,砂岩储层中,细粒沉积隔夹层、富软岩屑砂岩和钙质致密胶结砂岩在空间上的配置关系决定了碎屑岩储层的非均质性。细粒沉积隔夹层包括泥岩、粉砂质泥岩和泥质粉砂岩等,通常形成于水动力较小的沉积环境。从储层构型的角度来说,泥岩通常出现在5级和4级构型界面附近,而粉砂质泥岩或泥质粉砂岩主要分布在3级构型界面附近,有时也会出现在2级构型界面的顶部。富软岩屑砂岩一般发育在1级构型界面附近,有时在2级构型界面附近也可见塑性岩屑增多的现象。富软岩屑砂岩常以暗色纹层砂岩的形式出现,反映在一个较为短暂的基准面上升期,古水流对各种岩屑碎片及云母片的分选和堆积[23]。钙质胶结砂岩的形成需要细粒沉积提供充足的Ca2+、Fe2+和烃源岩大量降解产生的CO2,因此这类砂岩隔夹层通常与细粒沉积物紧邻。对于泥岩中的砂岩夹层来说,由于其易于吸收来自于泥岩的钙离子而成为薄层致密砂岩。而厚层砂体的顶部和底部通常为层理面、冲刷面或岩性突变面,在成岩演化过程中,地下水容易沿着这些界面渗入并与岩石发生离子交换,形成砂体顶底部胶结的致密条带。

关于成岩作用对致密砂岩储层非均质性的控制,有学者也持有与本文相同的观点。Liu et al.[24]认为自砂体中心至边缘依次发育溶蚀相、石英胶结相和碳酸盐胶结相。二元岩相的空间分布受流体流速和pH值的差异控制,流体特别是烃类在砂体中心优先运移,部分不稳定颗粒被溶蚀而产生次生孔隙,也为自生矿物沉淀提供了物质。后期的碳酸盐胶结作用沿着砂岩—泥岩的界面进行。石英次生加大发生在碳酸盐胶结作用之后,且发育在碳酸盐胶结作用与溶解作用之间的过渡带。从砂体中心向边缘,储层质量逐渐降低。

基于上述对镇泾地区延长组长8段砂岩中细粒沉积隔夹层、富软岩屑隔夹层和钙质胶结致密层的分布特征及其形成机制的分析,构建了研究区长8段储层非均质性结构模式(图9)。由于辫状河道的频繁迁移摆动,造成不同期次河道的削蚀截切和河道砂体的无序叠置。单个砂体顶部和边部的泥岩等细粒沉积物被后期流水侵蚀,仅有少部分残留或冲刷殆尽。这部分细粒沉积物和砂体上部的富软岩屑砂岩在压实作用下很容易成为致密隔夹层。后期的碳酸盐胶结作用通常沿着砂体的顶面、底面或层理面等进行,继而逐渐向砂体内部推进,造成了砂岩储层的结构型非均质。受其制约,砂体内流体的分布也呈现出较强的非均质性。砂体内部物性相对较好且有原油充注波及的部位成为含油砂岩,一般具有多期持续充注的特征,而部分边缘致密或通道隔挡的砂岩,尽管保留有较好的物性,但由于缺乏烃类注入的输导条件而成为含水砂岩[25]。正是由于不同期次河道的彼此改造和不同类型砂岩的差异成岩演化,造成了延长组长8段砂岩储层的结构型非均质性。

-

(1) 镇泾地区延长组长8段储层非均质性极强,表现为多期河道砂体的削蚀截切和无序叠置,即使在同一厚层块状砂体内,砂岩物性和含油性也存在较大差异。细粒沉积隔夹层、富软岩屑砂岩和钙质致密胶结砂岩在空间上的配置关系决定了碎屑岩储层的非均质性。

(2) 镇泾地区长8段砂岩主要有富软岩屑砂岩、钙质致密胶结砂岩、含水砂岩和含油砂岩四种类型,其中富软岩屑砂岩的形成主要受沉积环境和物源控制,多分布在砂体顶、底部或者发育大量层理的部位,钙质致密胶结砂岩为沉积物埋藏后经胶结作用改造而成,主要沿层理面或厚层泥岩附近分布,而含水和含油砂岩主要位于孔渗性较好的厚砂体中部。

(3) 不同期次河道的彼此改造、不同类型砂岩的差异成岩演化和石油的选择性充注,造成了延长组长8段砂岩储层的结构型非均质性及其含油性差异。延长组众多的隔夹层在空间上相互连接和交织,形成了“似网状”非均质储层和不完全封闭的流体封隔系统。

DownLoad:

DownLoad: