HTML

-

广泛分布的浅水三角洲砂体作为岩性和非常规油气藏勘探的重要目标,为大面积高丰度常规和非常规油气聚集提供了良好的条件,油气勘探意义重大[1-3]。浅水三角洲通常是指在水体较浅,构造相对稳定的台地、陆表海或地形平缓、基底缓慢沉降、处于坳陷期或断陷末期的大型湖盆内,在物源供给充足时形成的一种特殊类型三角洲[4-6]。与传统三角洲相比,浅水三角洲的构造背景为稳定沉降、盆底地形平缓、坡度较小,有着湖平面频繁升降旋回变化、河流能量强、长距离供源、气候周期变化、三角洲大面积分布等特点[6];而同传统三角洲一样,浅水三角洲储盖组合良好,油气成藏条件优越。目前在国内外多个沉积盆地中均发现浅水三角洲沉积,例如在希腊科林斯湾的湖相Valimi组发现了高可容纳空间下形成的浅水三角洲沉积体[7],在英吉利海峡地区的下寒武统发育河流—浅水三角洲沉积体系[8]。国内浅水三角洲的研究主要集中在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、苏北盆地及现代湖泊鄱阳湖和洞庭湖中[9-22]。在上述盆地内浅水三角洲的常规和非常规储层中均发现了丰富的油气资源,表明浅水三角洲砂体具有良好的勘探潜力,成为沉积研究和油气勘探的重点领域[23]。

近年来,随着沉积盆地研究逐渐深入,源—汇体系逐渐成为了关注的热点[24-26]。剥蚀地貌和沉积地貌之间被沉积物输送路径联系在一起,即物源区遭受风化剥蚀产生的碎屑沉积物经沉积物搬运路径,于沉积区卸载,构成完整的源—汇系统[27-30]。前人研究认为鄂尔多斯盆地山西组和石盒子组沉积期存在南北两个方向物源[31-32],但研究工作主要以苏里格地区为主[33-34],且对不同物源沉积体系及相应的岩石学特征对比缺少系统研究。因此本文在源—汇体系框架下,将系统对比分析鄂尔多斯盆地西部地区上古生界山1—盒8段沉积时期南北不同物源的母岩特征,探讨天环北段和陇东地区坳陷湖盆缓坡浅水三角洲沉积充填、砂体展布与岩石学特征,为后续优质储层分布预测和致密砂岩油气勘探提供地质依据,以期对相似地质背景下浅水三角洲沉积[35]和储层研究提供借鉴。

-

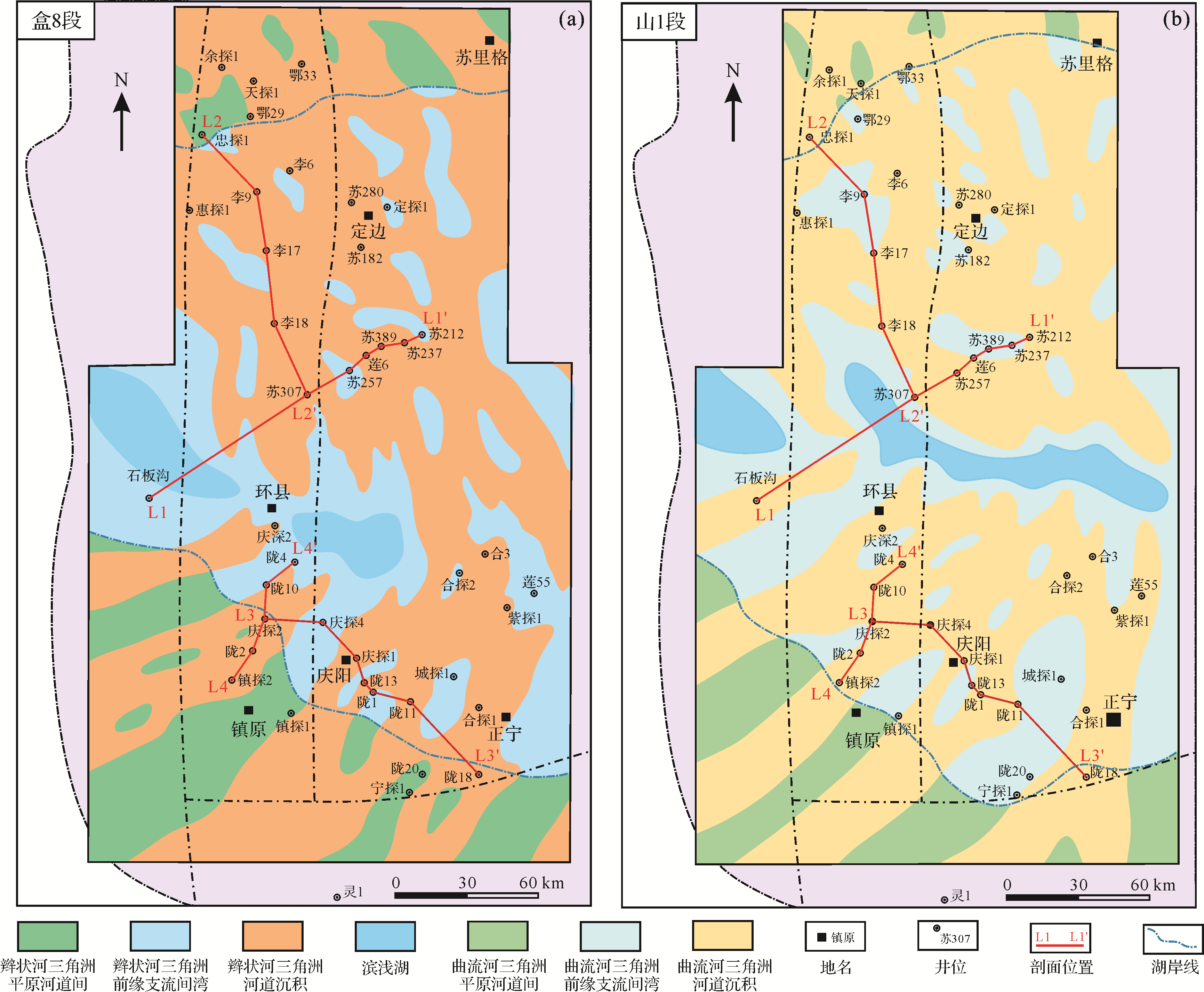

鄂尔多斯盆地北缘阴山,南至秦岭,东抵吕梁山,西达腾格里沙漠,行政区域上横跨陕、甘、宁、蒙、晋5省区。盆地分为6个构造单元:陕北斜坡、渭北隆起、伊盟隆起、晋西挠褶带、西缘逆冲带和天环坳陷[36]。研究区包括天环坳陷北段(含苏里格西区)和陇东地区(图1)。天环北段位于鄂尔多斯盆地西北部,构造单元位于天环坳陷北部,该区东临苏里格大气田,油气勘探潜力较大[37]。陇东地区则位于鄂尔多斯盆地西南部,整体位于伊陕斜坡西部地区,北部与天环北段相连[32]。研究区晚古生代地层为一套海陆过渡相的碎屑岩系,总沉积岩厚度在700 m左右。自下而上依次发育石炭系的本溪组,二叠系太原组、山西组、下石盒子组、上石盒子组及石千峰组,其中本溪组、太原组及山西组的煤系烃源岩为上覆地层持续供烃[34]。本文研究目的层段为该区主力产油气层段山西组山1段和下石盒子组盒8段。

前人研究认为鄂尔多斯盆地二叠纪的沉积环境较为温暖潮湿,且沉积水深在20 m左右[6,11]。研究区地形坡度较为平缓,不发育大型断层,构造稳定,较强的水动力条件可携带大量沉积物,为研究区浅水三角洲沉积提供了有利条件[34-35]。研究区上古生界山1—盒8段储层埋深大(集中在3 500~4 500 m)、储层致密(平均孔隙度<7%,平均渗透率<0.5×10-3 μm2)、微观孔喉结构复杂,孔隙类型多样[36-37]。油气勘探实践表明,研究区北部山1—盒8段致密砂岩气富集,南部致密砂岩油勘探效果好。

-

为了明确研究区南北部储层差异的成因,本次研究开展了系统的岩相学观察、矿物统计、地化结果分析和钻测井资料分析。所有实验共涉及天环北段钻井94口,井深介于1 710.35 ~4 468.50 m;涉及陇东地区钻井23口,井深介于3 424.37~4 840.58 m。所有岩石薄片观察照片拍摄均使用中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室奥林巴斯BX15型偏光显微镜。121块砂岩样品重矿物测试分析数据均由长庆油田提供。天环北段岩石主微量与稀土元素分析由中国石油勘探开发研究院廊坊分院天然气成藏与开发实验室ICP-MS ELEMENT电感耦合等离子体质谱仪完成,共计样品点25个;陇东地区岩石主微量与稀土元素分析由长庆油田提供,共计样品点32个。本次研究针对天环北段与陇东地区各取一组锆石样品,其中天环北段锆石样品由长庆油田提供,陇东地区锆石样品为前人资料收集结果[31-32]。

-

在沉积物搬运的过程中,不稳定矿物会逐渐风化,而部分重矿物因其较强的稳定性,通常能较好的保存母岩的信息,因此可以通过研究稳定重矿物类型与重矿物组合判断源区母岩性质[31,37-38]。对研究区山1—盒8段的重矿物含量与组合进行研究发现,沉积物中共检测重矿物11种,天环北段与陇东地区的重矿物组合稍有差别(图2),其中天环北段样品以锆石与白钛矿为主,两者共占75.9%,重矿物组合为锆石+白钛矿+电气石+石榴石+金红石+磁钛矿+帘石;陇东地区样品同样以锆石与白钛矿为主,两者共占57.0%,次为电气石、石榴石与赤褐铁矿,三者平均含量为27.3%,此外还有少量的金红石、锐钛矿、重晶石以及黄铁矿。

Figure 2. Relative content of heavy minerals from the Shan⁃1 and He⁃8 Members in the Longdong area and northern Tianhuan Depression

南北研究区均有着锆石、白钛矿与电气石为主的重矿物组合特征,这些矿物是典型酸性岩浆岩的产物,这反映源区母岩可能为区域性大规模出露的酸性岩浆岩(如花岗岩等)。有所不同的是,天环北段可见少量的帘石,其多为基性岩浆岩动力变质的产物,因此推测北部研究区有变质岩物源供给;而陇东地区重矿物中存在少量的典型中基性岩浆岩产物——赤褐铁矿与锐钛矿,这可能指示着南部研究区有中基性岩浆岩的物源供给。从重矿物颗粒特征来看,南北研究区有着极为相似的特征:锆石晶型较好,为短柱状且部分磨圆,石榴石无色且存在阶梯状或贝壳状断口,白钛矿以粒状为主,而不稳定重矿物的晶型相对较差。天环北段与陇东地区重矿物特征的相似性指示着两者搬运距离可能比较接近,均来自于中—远距离河流搬运区。

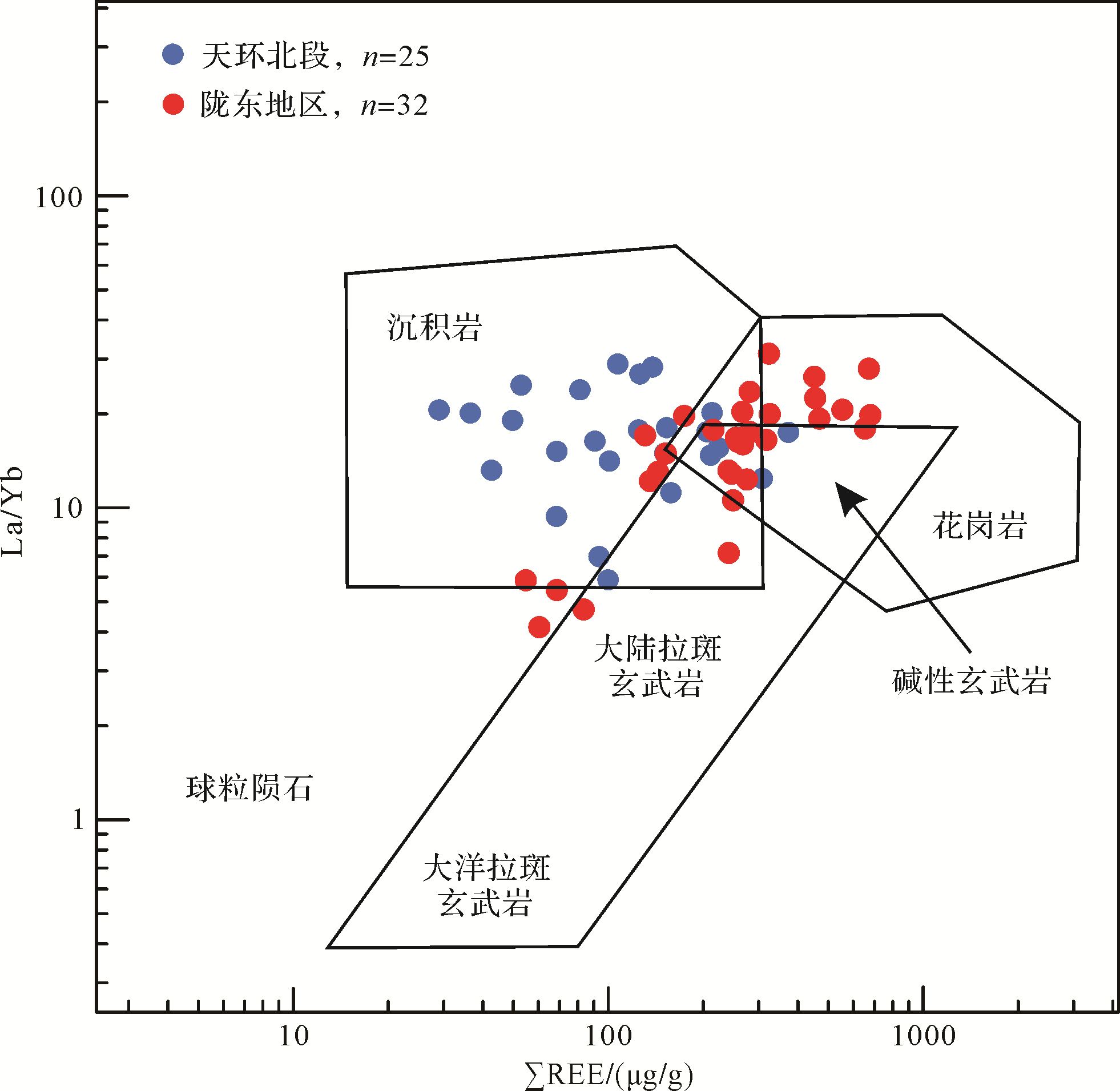

为了进一步揭示母岩的属性,利用Allègre et al.[39]提出的La/Yb-REE判别图解(图3)对碎屑岩样品原始属性进行分析。由图可见,天环北段与陇东地区山1—盒8段样品点的位置较为集中,图解中投点多位于花岗岩、碱性玄武岩和沉积岩的重叠区域,其中天环北段样品更偏向于沉积岩源岩,而陇东地区更偏向于花岗岩源岩。

-

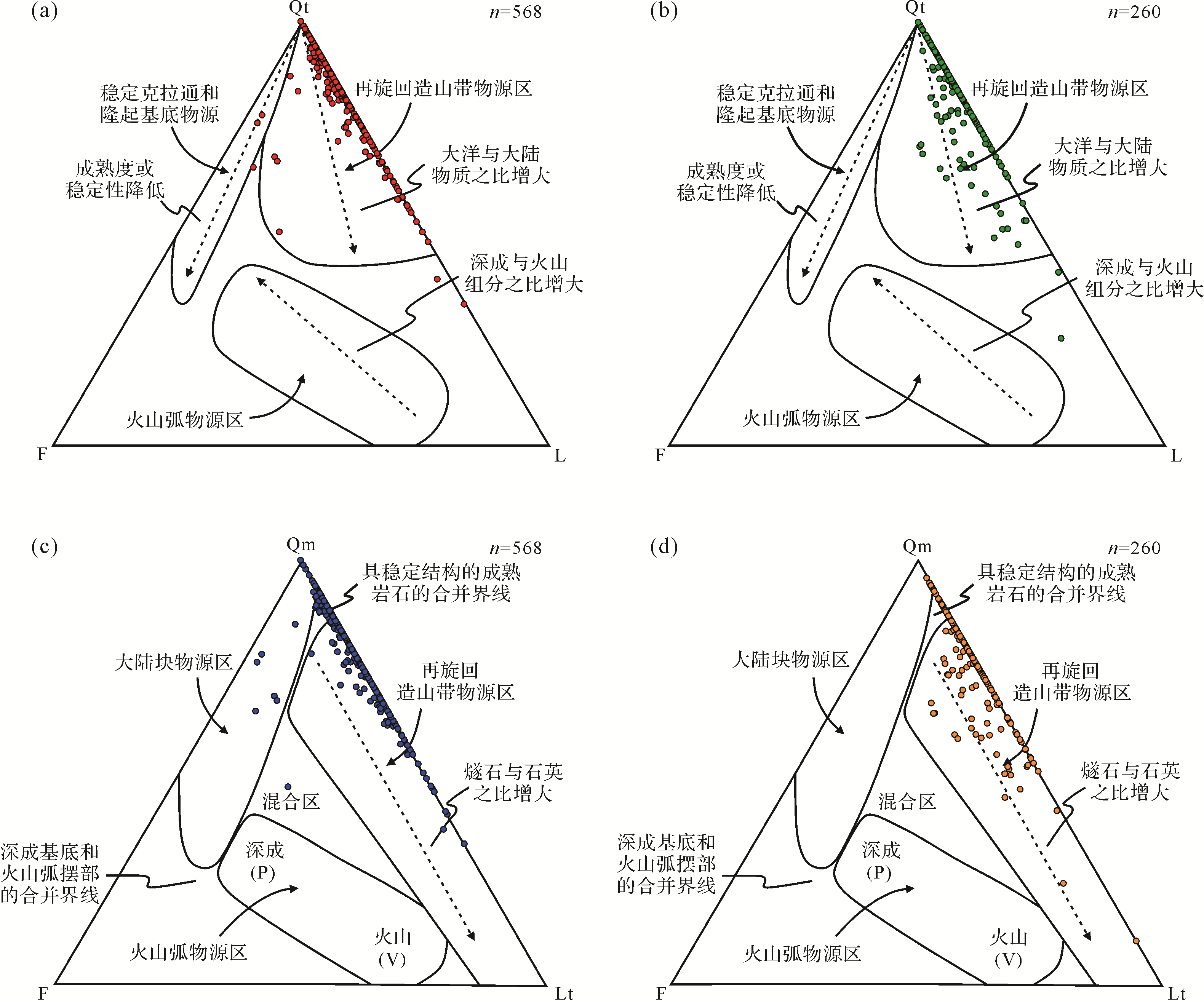

沉积盆地内沉积物的碎屑组分和结构特征与物源区的大地构造性质和构造环境有着密切联系。通过天环北段的薄片数据统计(n=568),结合Dickinson et al.[40]的Qt-F-L与Qm-F-Lt三角图解,发现样品点主要落在再旋回造山带物源区,仅少部分样品落在大陆块物源区(图4),通过石英的晶型来看,天环北段石英晶型以单晶石英为主,多晶石英相对较低,这表明沉积物可能主要来自于相对稳定成熟的物源区。在陇东地区Qt-F-L与Qm-F-Lt图解中,与天环北段相似,样品点分布更为集中,基本全部落入再旋回造山带物源区。由此可见,天环北段与陇东地区山1—盒8段源区的构造背景较为相似,均与再旋回造山带物源区密切相关。

-

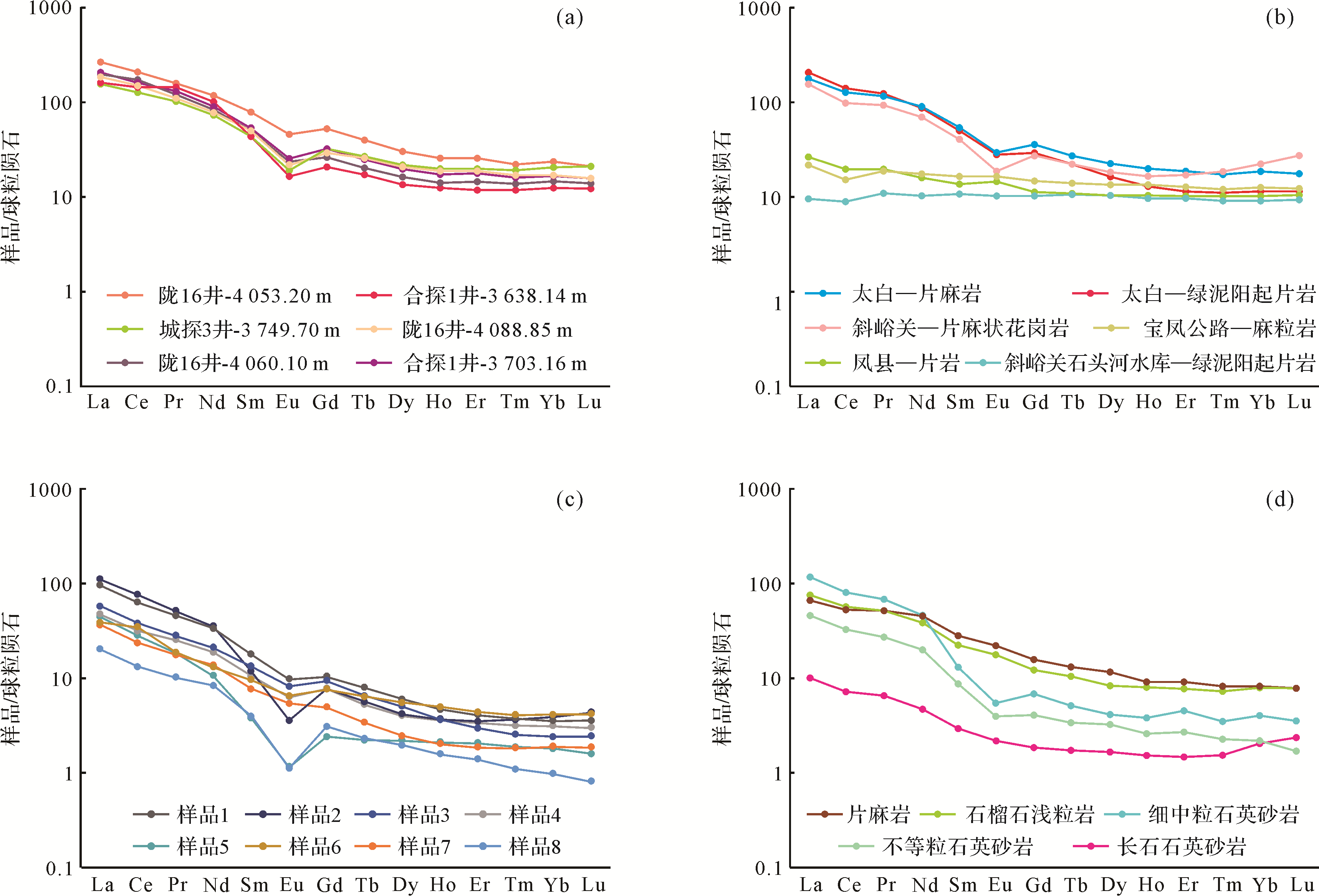

由于沉积物在风化、搬运、成岩蚀变过程中对稀土元素含量的影响较弱,所以稀土元素的含量主要取决于源区母岩中稀土元素的含量,因此通常利用稀土元素分析物源[31-32]。统计分析研究区及周缘样品的稀土元素含量数据,并进行球粒陨石稀土元素平均值的标准化,绘制出稀土元素配分模式图(图5)。陇东地区的稀土元素配分模式(图5a)与北秦岭地区(图5b)太白片麻岩、斜峪关片麻状花岗岩以及太白—绿泥阳起片岩具有较好的对比性,表现为Eu处出现“凹”谷,中等程度的负Eu异常,整体为LREE相对富集、HREE相对亏损的右倾型曲线但变化相对平缓,因此推测陇东地区物源主要来自于北秦岭地区太古界、元古界花岗岩和变质岩。

Figure 5. Distribution pattern of REEs from the Shan⁃1 and He⁃8 Members in the study area and its periphery

天环北段样品总体分为两种类型,其中第一类样品(样品2、5、8)呈现出严重的Eu元素负异常特征,且重稀土元素亏损相对于陇东地区更为明显,曲线变化相对陡峭,此类样品与陇东地区样品呈现出整体相似但细节不同的特点,通过曲线形态对比(图5c)认为其与盆地西北部阿拉善古陆(图5d)细中粒石英砂岩与不等粒石英砂岩具有较好的对比性。与其他样品不同的是,第二类样品(样品1、3、4、6、7)并没有明显的负Eu异常,表现为LREE相对富集、HREE相对亏损的右倾型曲线,对比认为其与盆地北缘古陆片麻岩与石榴石浅粒岩曲线形态相似。综合认为天环北段样品均来自于盆地西北部的阿尔善地区沉积岩与变质岩源岩。

-

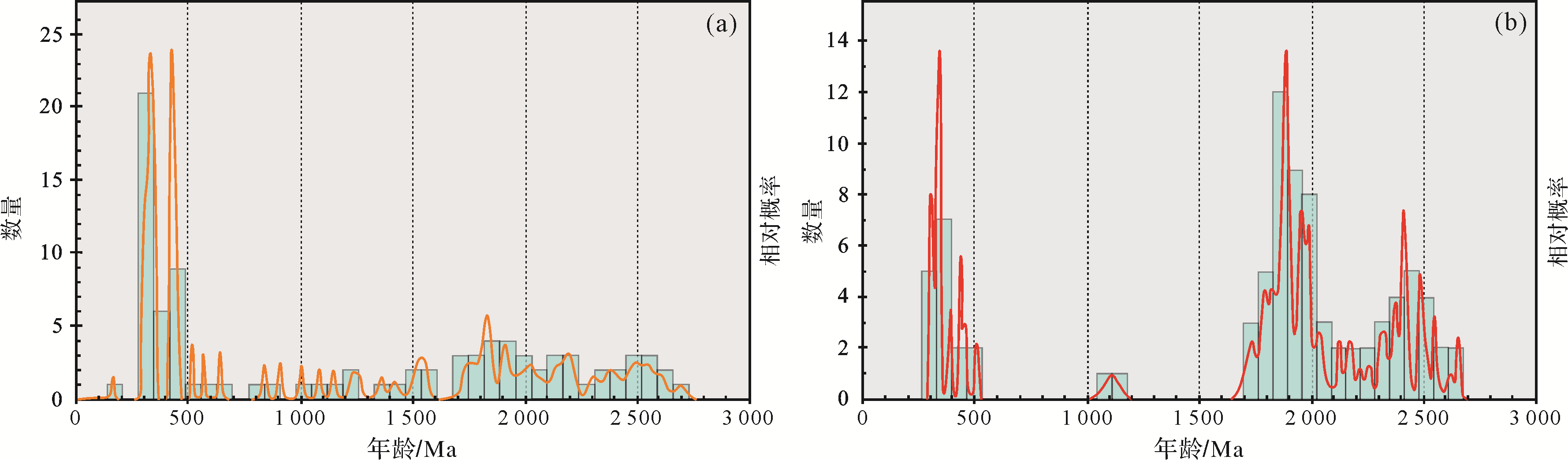

本次研究针对天环北段惠探1井样品做锆石U-Pb测年分析,并收集了陇东地区镇探2井的U-Pb测年分析结果。其中天环北段的碎屑锆石共测点92个,年龄测定结果显示锆石年龄具有3个明显的峰,分别为658~280 Ma、2 256~1 680 Ma、2 734~2 350 Ma(图6),其中年龄值介于658~280 Ma的锆石颗粒有39个,占据总数的42.4%,而其他锆石年龄分布并不集中,结合前文对源区分析,认为天环北段山1—盒8段物源主要来自于阿尔善地区太古代、元古代的岩浆岩与变质岩以及加里东—海西时期岩浆岩。陇东地区的碎屑锆石共测点84个,年龄测定结果显示锆石年龄具有3个明显的峰,分别为450~300 Ma、2 100~1 700 Ma、2 500~2 300 Ma(图6),其中年龄值介于2 100~1 700 Ma的锆石颗粒有40个,占据总数的47.62%,结合区域构造背景及盆地周缘基岩的形成时代认为物源主要为北秦岭下元古界秦岭群的深变质岩系,还有部分中上元古界区域变质岩与加里东—海西时期岩浆岩[32]。

3.1 源区母岩性质

3.2 源区构造背景

3.3 稀土元素和年代学分析

3.3.1 稀土元素与物源分析

3.3.2 锆石定年与物源分析

-

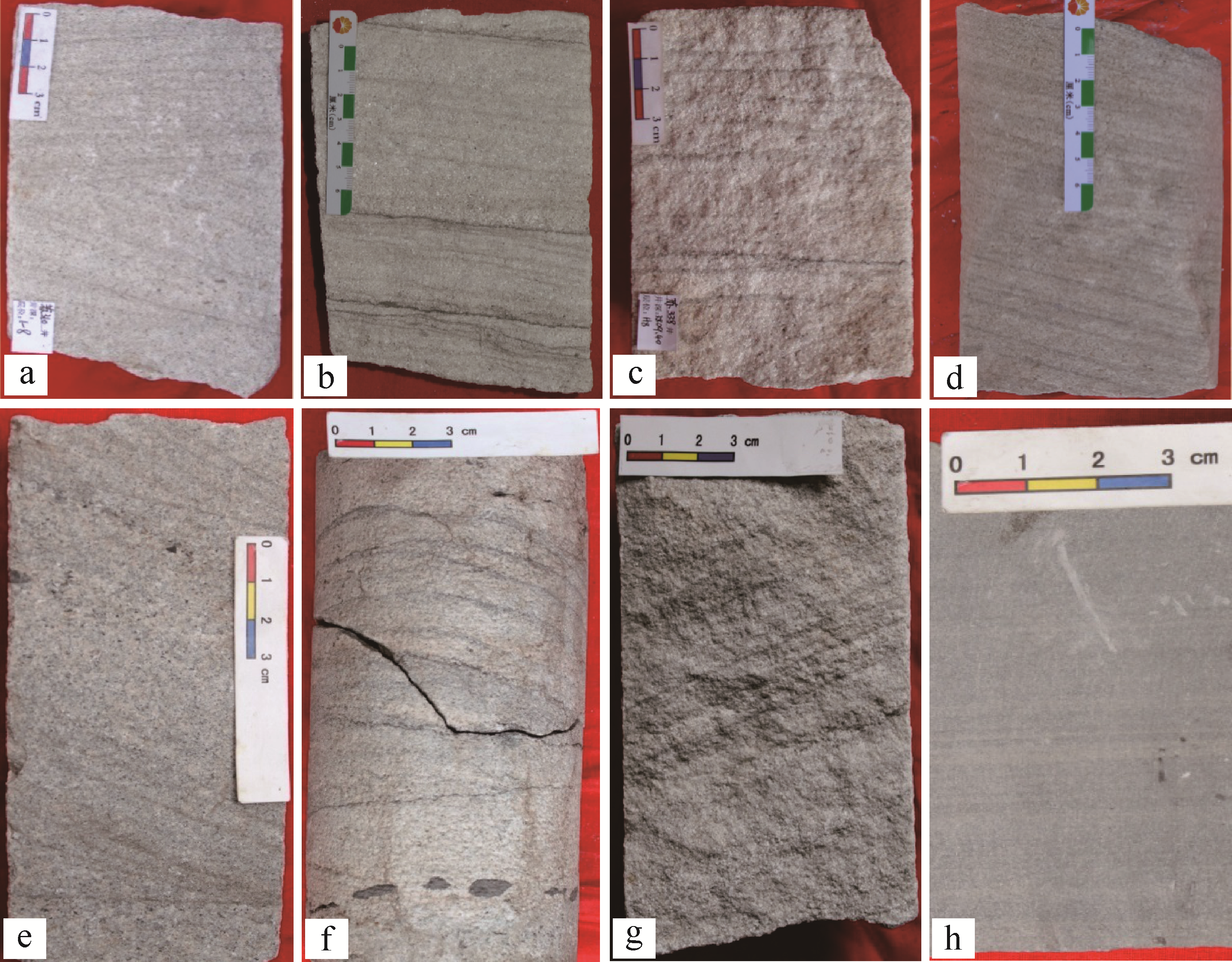

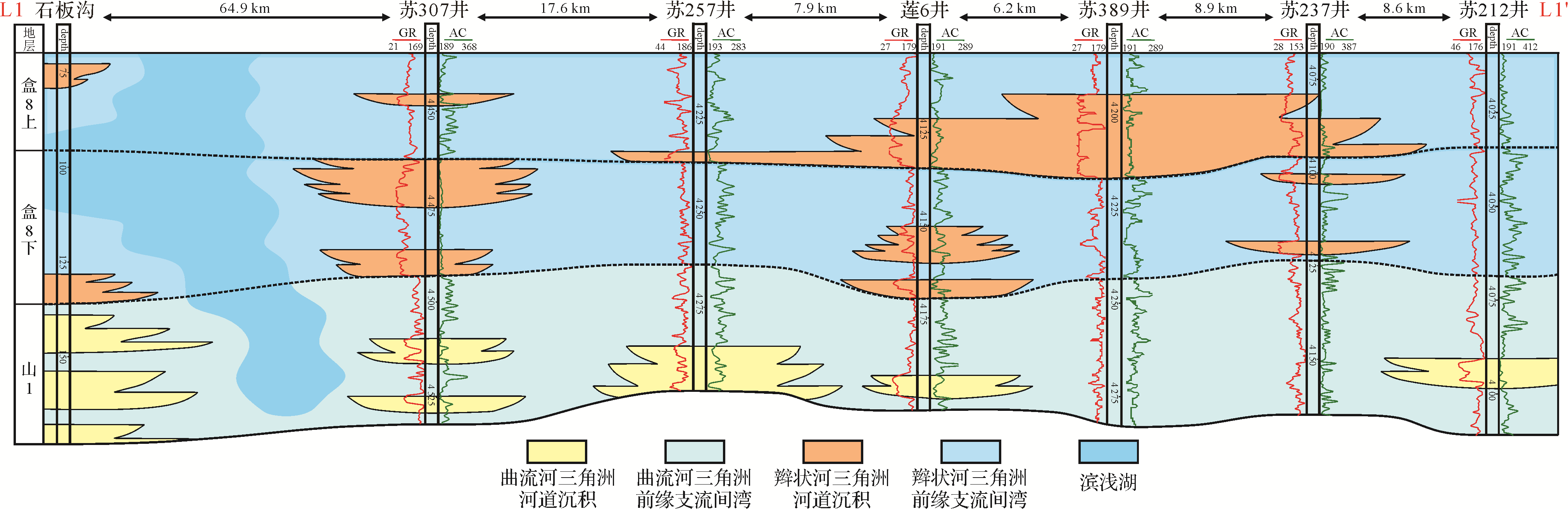

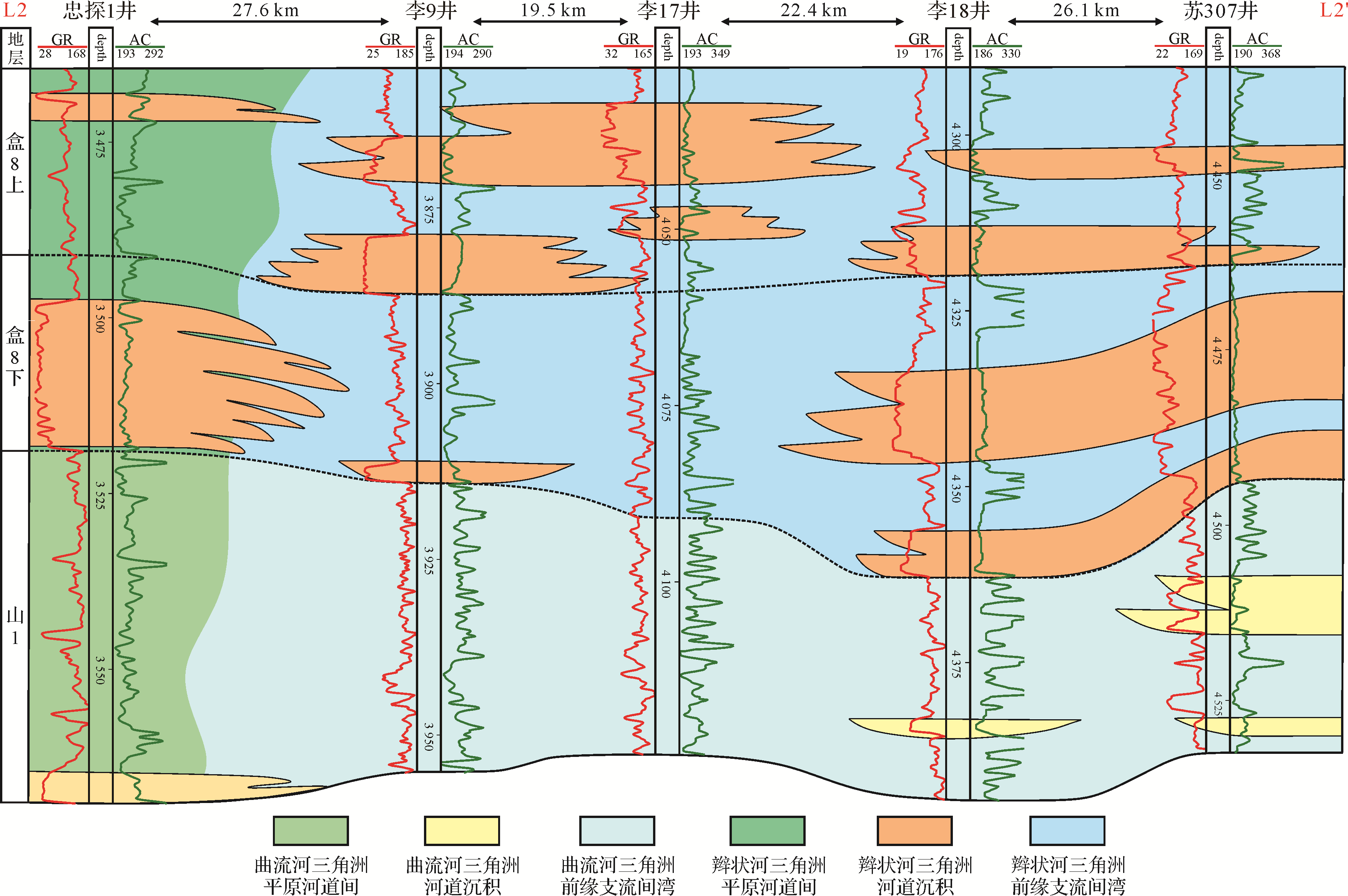

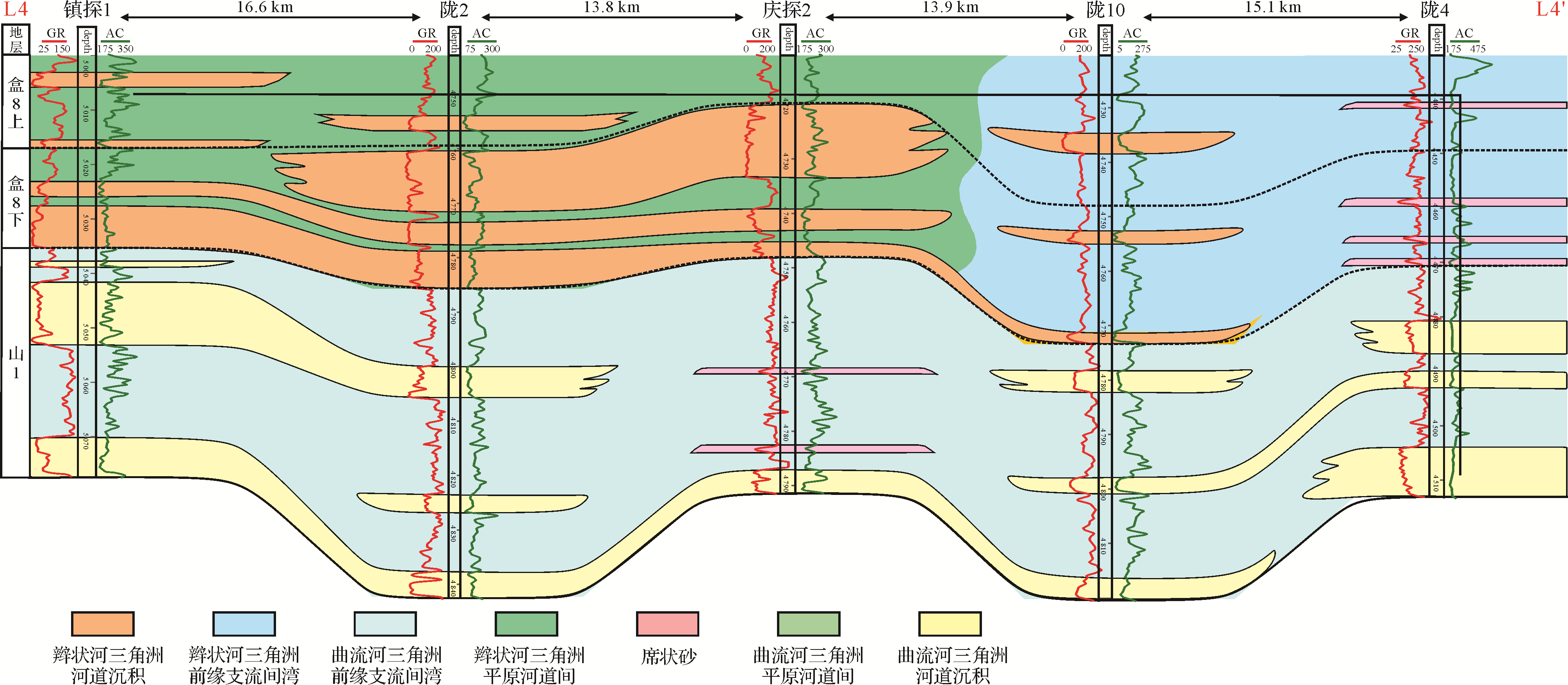

前人[41-42]研究认为,在山1段沉积时期湖平面相对较高,沉积物供给较少,气候温暖湿润且水动力条件较弱,发育曲流河三角洲;而在盒8段沉积时期,由于受到基准面快速下降、气候寒冷干燥与地层坡度增大的影响,沉积物供给速率提高,因此岸线不断向三角洲前缘方向推进,且河道的分叉与合并更为频繁,主要发育辫状河三角洲。两个层段水下分支河道砂体都是最主要的砂体类型,岩性为粗砂岩、中砂岩、细砂岩,发育平行层理、楔状交错层理、波状交错层理等,底部具冲刷面,可含泥砾(图7)。横切物源方向的剖面上,水下分支河道砂体通常呈孤立状,被支流间湾分割开,河道砂体厚度变化较大,较薄的单期砂体仅为2 m左右,而主河道砂体多期叠置,最厚可达20 m(图8~10)。陇东地区盒8段沉积时期,湖岸线向北迁移,三角洲平原广泛发育(图10)。顺物源方向的剖面上,靠近岸线的水下分支河道砂体较厚;远离岸线的单期砂体厚度较薄(图9,11)。整体上,水下分支河道合并分岔明显,支流间湾广泛分布,含砂率较低;砂体通常延伸较远,部分主河道叠置砂体延伸长度可达几十千米(图12)。

Figure 7. Core characteristics of underwater branch channel sand bodies in the delta front from the Shan⁃1 and He⁃8 Members in the study area

Figure 8. Sedimentary microfacies in the vertical provenance direction of the Shan⁃1 and He⁃8 Members in the northern Tianhuan Depression

Figure 9. Sedimentary microfacies in the parallel provenance direction of the Shan⁃1 and He⁃8 Members in the northern Tianhuan Depression

Figure 10. Sedimentary microfacies in the vertical provenance direction of the Shan⁃1 and He⁃8 Members in the Longdong area

Figure 11. Sedimentary microfacies in the parallel provenance direction of the Shan⁃1 and He⁃8 Members in the Longdong area

Figure 12. Sedimentary facies distribution of Shan⁃1 Member (left) and He⁃8 Member (right) in the study area

多井对比和稀土元素配分模式分析表明,受盆地西北部阿拉善古陆物源影响,山1—盒8段三角洲进积至陇东地区北部;南部北秦岭地区物源影响陇东地区中南部三角洲沉积。南北物源形成的三角洲在研究区中部环县东南一带交汇混合。由于河道的迁移与叠置,天环北段山1段曲流河三角洲河道砂体呈片状分布。陇东地区曲流河三角洲平原亚相分布于镇原—宁县—正宁以南,三角洲前缘水下分流河道分岔明显,整体呈北东—南西方向向湖区延伸(图12)。盒8段沉积时期,古湖泊可能萎缩或沉积中心向东迁移,研究区内浅水辫状河三角洲平原面积扩大。陇东地区辫状河三角洲平原河道分岔明显,可识别5条古水系,大致呈北东—南西向延伸,水下分流河道可延伸至环县—庆城—华池—莲花寺一带(图12)。

-

浅水三角洲水下分支河道的分岔和频繁摆动会导致砂体的宽度、厚度等发生明显变化。砂体的叠置关系能够有效地反映砂体形成时期的水动力特征、物源、沉积物的供给速率及沉积相垂向演化。依据钻井岩芯观察、测井资料解释结果、砂体形态等要素对砂体叠置关系进行分类,研究区山1—盒8段的砂体叠置关系可划分为四类:孤立型、垂向叠置型、侧向切叠型与水平桥接型,以孤立型与垂向叠置型为主,两者占比约70%。孤立型单期砂体厚度介于1~2.5 m,总厚度一般介于3~5 m,各孤立型砂体之间不连通;而垂向叠置型单层砂体厚度较小,但纵向上各砂体之间相互连通,叠加厚度最大可达15~20 m;侧向切叠型砂体之间左右摆列且相互存在重叠,单砂体厚度较小,且相互连通;而水平桥接型砂体之间同样为左右排列,但相互之间并不存在重叠,近相互接触,因此连通性较弱。

4.1 沉积相时空展布规律

4.2 砂体垂向叠置关系

-

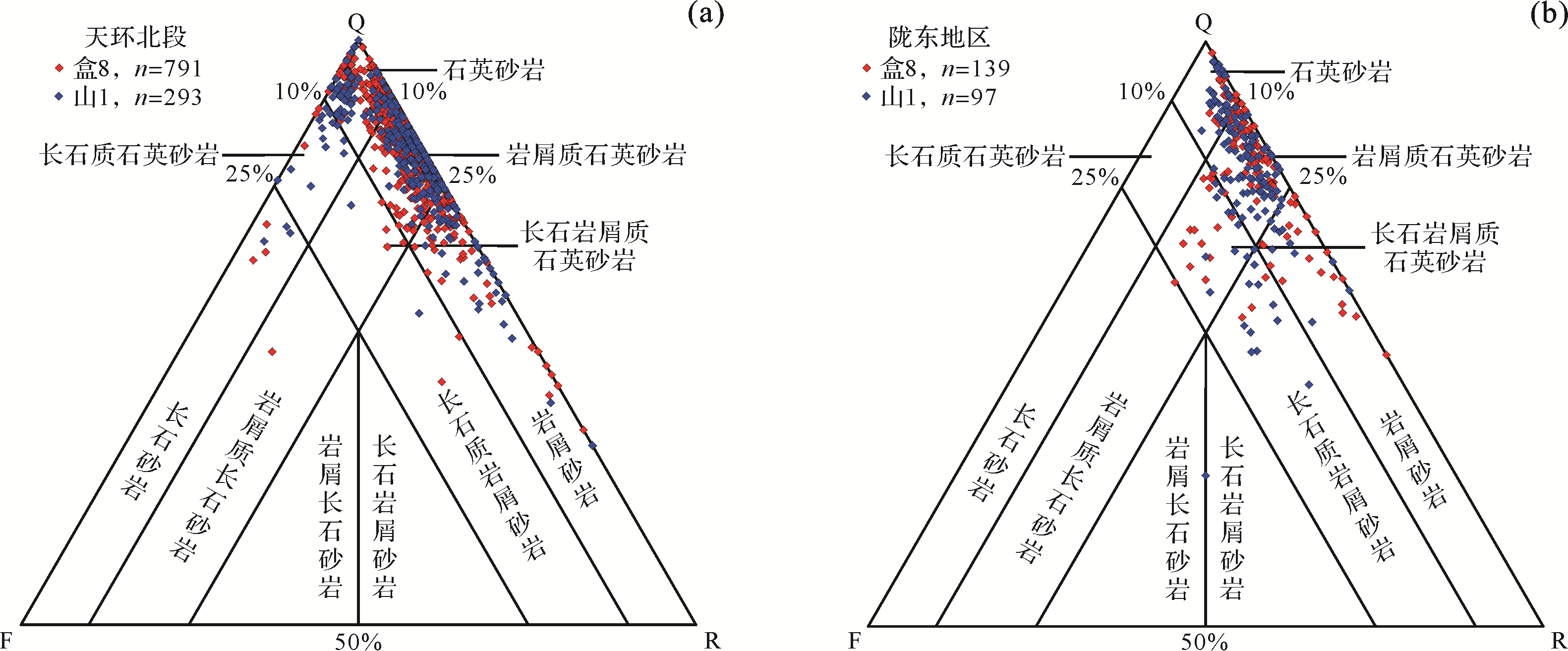

研究区山1—盒8段浅水三角洲砂岩碎屑成分中石英含量较高,长石含量极低,岩屑含量变化大。成分三角图显示(图13),主要的砂岩类型为岩屑质石英砂岩、石英砂岩与岩屑砂岩,且岩屑的类型以石英岩岩屑为主,含少量火山岩岩屑,不稳定的岩屑(如片岩等)在长距离搬运和强水动力作用下风化殆尽。天环北段砂岩粒度以中—粗粒为主,含少量细粒及巨粒砂岩,分选中等,圆度以次棱角状为主。陇东地区砂岩粒度以中—中粗粒为主,分选差—中等,圆度以次棱角状—次圆状为主。

Figure 13. Triangular diagram of sandstone composition from the Shan⁃1 and He⁃8 Members in the study area

整体上,天环北段和陇东地区山1段与盒8段砂岩的成分特征比较接近,岩性都以岩屑质石英砂岩为主,而天环北段石英砂岩占比相对较高,但两个研究区不同层段的岩石组分几乎没有差别;从岩石结构上来看,南北研究区整体处于中—差的结构成熟度,且盒8段砂岩结构成熟度略微好于山1段砂岩,但差距较小。因此,两个研究区的岩石学特征具有很强的相似性,具有可对比性。

-

浅水三角洲前缘沉积中砂泥岩交互,埋藏过程中砂泥成岩物质交换频繁,砂岩成岩改造强烈,水—岩反应剧烈复杂,加之研究区山1—盒8段埋深较大(集中在3 500~4 500 m),通常储集砂岩致密化严重[43]。研究区压实作用是造成孔隙减少、渗透率降低、储层致密化的最主要因素,在成岩早期,机械压实会导致孔隙水排出,粒间体积减小,颗粒间紧密接触(图14a)。通过镜下观察发现,石英或石英岩岩屑等刚性颗粒排列紧密,部分颗粒之间凹凸接触,在上覆地层压力之下颗粒表面形成微裂纹甚至完全破裂(图14b);云母等塑性颗粒发生弯曲变形,这对岩石的物性有着严重的破坏,而塑性颗粒(云母碎片和浅变质岩岩屑)含量决定了储层致密化程度。

研究区砂岩的胶结作用中等,但胶结物类型复杂,主要有硅质、碳酸盐与黏土矿物,多期胶结作用使砂岩的孔喉结构变得十分复杂(图14c~f)。硅质胶结物在天环北段更为普遍,平均含量约3.51%(样品数N=472),而陇东地区的硅质胶结平均含量为1.74%(样品数N=236),镜下可观察到硅质胶结分为多个期次,单个石英颗粒上存在多条“尘埃线”,且与邻近石英颗粒“愈合”的现象较为常见;碳酸盐胶结物在陇东地区广泛发育,平均含量约2.3%(样品数N=260),胶结物主要类型包括方解石、铁方解石、铁白云石与菱铁矿,强烈的碳酸盐胶结一方面充填了孔隙,降低了储层的物性,另一方面胶结物抑制了砂岩的压实作用,同时会阻断石英颗粒与饱含SiO2孔隙水的接触,阻止石英次生加大的进一步生长(图14e)。硅质和碳酸盐胶结的成岩物质通常来自砂岩周围的泥岩[43]。粘土矿物是研究区主要的胶结类型,研究区内常见的粘土胶结物主要为高岭石、伊利石与绿泥石。其中高岭石主要以孔隙水沉淀或交代碎屑颗粒方式形成,呈明显的假六边形和书页状,高岭石的形成虽然充填了孔隙,但是松散堆积的高岭石之间保留了大量的高岭石晶间孔,是致密砂岩气重要的储集空间。伊利石则主要为孔隙充填物,显微镜下主要为片状、毛发状、针状,在颗粒间呈“搭桥状”,严重降低储层渗透性。绿泥石晶体为针叶状,多以交代早期胶结物形式产出,少见颗粒包膜状黏土矿物。

-

物性“甜点”预测是研究区致密油气勘探的关键,山1—盒8段浅水三角洲砂岩储层孔隙类型以微米—纳米级的岩屑溶蚀孔、剩余粒间孔和高岭石晶间孔为主(图14g~h)。对于不同的岩石类型来说,孔隙的类型存在一定的差异,石英砂岩中由于石英颗粒含量较高,抗压实能力强,因此粒间孔与粒间溶孔含量较高;而在岩屑砂岩中,由于塑性岩屑与易溶蚀成分含量较高,因此粒内溶孔与高岭石晶间孔的含量明显高于石英砂岩。而南北两个地区之间的孔渗数据稍有差异,其中天环北段砂岩孔隙度集中分布在2.5%~10%,平均孔隙度为6.4%,平均渗透率为0.1 ×10-3 μm2(n=2 701);陇东地区平均孔隙度为4.2%,平均渗透率为0.2 ×10-3 μm2(n=1 233),这种孔渗的差异可能是自生高岭石含量差异的结果,镜下观察发现天环北段高岭石平均含量明显高于陇东地区,研究区高岭石被认为是长石蚀变产物,可发育晶间孔,对于储层孔隙度有一定的贡献,但高岭石有着易破碎的特性,通常会堵塞喉道,降低砂岩的渗流能力。整体上砂岩储层孔隙度和渗透率相关性较好,属于非常规致密砂岩储层[44]。相比之下两个研究区均有山1段物性略差于盒8段的特点,这与两个层段岩石结构成熟度的差异性有一定的匹配关系。

5.1 岩矿特征

5.2 成岩作用特征

5.3 储集空间特征

-

(1) 结合地质和地球化学资料,明确了山1—盒8段源—汇体系。研究区南部和北部砂岩重矿物组合相似,以锆石和白钛矿为主;综合La/Yb-REE与Dickinson三角图解、稀土元素配分模式和碎屑锆石定年分析认为,北部物源主要来自盆地西北部阿拉善古陆太古界和元古界花岗岩、片麻岩、石英砂岩,向南影响到陇东地区北部;南部物源主要来自盆地南部北秦岭地区太古界、元古界花岗岩、片麻岩和片岩,向北影响陇东地区中南部。

(2) 基于钻测井和岩芯等资料,落实了山1—盒8段坳陷湖盆缓坡浅水三角洲沉积砂体空间展布规律。山1段发育曲流河三角洲,盒8段发育辫状河三角洲,孤立型与垂向叠置型水下分支河道砂体是主要的砂体类型。盒8段沉积时期,古湖泊可能萎缩;南北物源形成的三角洲在研究区中部环县东南一带交汇混合。各期砂体厚度主要在5~20 m。

(3) 根据大量岩石薄片分析,明确了山1—盒8段岩石学特征。岩性主要为成熟度中等到较好的中粗粒岩屑质石英砂岩。砂岩成岩改造强烈,水—岩反应复杂,压实作用是岩石致密化的主因,多期胶结作用使砂岩的孔喉结构变得十分复杂。孔隙类型以微米—纳米级的岩屑溶蚀孔、剩余粒间孔和高岭石晶间孔为主,整体上属于非常规致密砂岩储层。

DownLoad:

DownLoad: