HTML

-

在油田开发进入到高含水阶段后,挖潜剩余油、提高采收率呈现愈发艰难的趋势,对沉积地层中砂体精细描述的准确度提出了更高的要求。基于岩心、测井、试油、地震等资料,开展油层精细划分与对比,建立高分辨率等时地层格架,确定油、水井连通关系,指导加密井位部署、注采结构调整等措施,为油田精细、精准开发决策提供理论依据。20世纪80年代中期,基于陆相沉积逐渐发展成熟的“旋回对比、分级控制、不同相带区别对待”的相控旋回等时对比技术,在国内陆相油田得到广泛地推广和应用,其核心技术是基于地层中颗粒物质的沉积旋回特征[1]。20世纪90年代初期,Cross[2]提出以“基准面旋回与可容纳空间变化原理、沉积物体积分配原理和相分异原理”为理论基础的高分辨率地层对比,其核心技术是基于地层中动力成因的基准面旋回特性。经过开发实践检验和理论技术发展,依据储层非均质性解剖的成果,2012年于兴河[3]总结完善了地质表征方法,利用沉积成因的“分级控制、相序指导、成因为准、等时对比”原则指导沉积地层划分。目前,在油田开发过程中,油层对比的最小沉积单元接近于河流沉积体,但部分油层的划分方案仍以叠置河流沉积体为主。近年来,米兰科维奇天文旋回[4-6](简称米氏旋回)逐渐应用到沉积地层的相关研究中,利用米氏旋回理论计算沉积物堆积速率[7⁃8],划分超长期、长期、中期、短期旋回层序[9-11]等。本文基于米氏旋回理论,对松辽盆地大庆长垣萨尔图油层Ⅲ油层组(简称萨Ⅲ油层组)三角洲前缘进行超短期沉积单元级别的油层对比研究。

-

米氏旋回主要是由地球绕太阳公转的椭圆轨道、黄赤交角和地球自转轴周期性变化产生,分别用偏心率(e)、斜率(o)和岁差(p)来表征。天文轨道参数(偏心率、斜率和岁差)周期性变化引起地球接受太阳辐射能量周期性地改变,进而推动全球表层气候周期性波动,对气候变化敏感的地质信息被保留在地层中[12-14],同时,在测井资料中能够较好地被记录下来。在划分陕北志丹三角洲长6油层组旋回层序时,郑荣才等[15]认为偏心率周期对应于中期基准面旋回,斜率周期对应于短期基准面旋回,岁差周期对应于超短期基准面旋回。在探讨碎屑沉积地质体构型时,吴胜和等[16]认为偏心率周期相当于体系域构型、中期基准面旋回、油层对比中的油层组,斜率周期相当于叠置河流沉积体构型、短期基准面旋回、油层对比中的砂岩组,而岁差周期相当于河流沉积体构型、超短期基准面旋回、油层对比中的单层(即小层)。在研究海上油田河流相储层构型时,胡光义等[17]认为米氏旋回(偏心率)相当于体系域构型单元、河流相沉积体系、油层对比中的油层组,米氏旋回(斜率)相当于复合河道带构型单元、叠置河流沉积体系、油层对比中的砂岩组,米氏旋回(岁差)相当于单一河道带构型单元、河道复合体、油层对比中的单层(即小层)。对此,基于米氏旋回理论开展萨Ⅲ油层组超短期沉积单元级别的油层对比研究。在地球物理测井曲线中,自然伽马测井曲线(GR)对砂、泥岩反映较敏感,纵向分辨岩性变化和沉积旋回的能力较强,可通过频谱分析、小波变换等技术手段,从自然伽马测井曲线中检测出沉积地层中的米氏旋回信息,进而利用米氏旋回的等时性指导超短期沉积单元级别的油层对比。

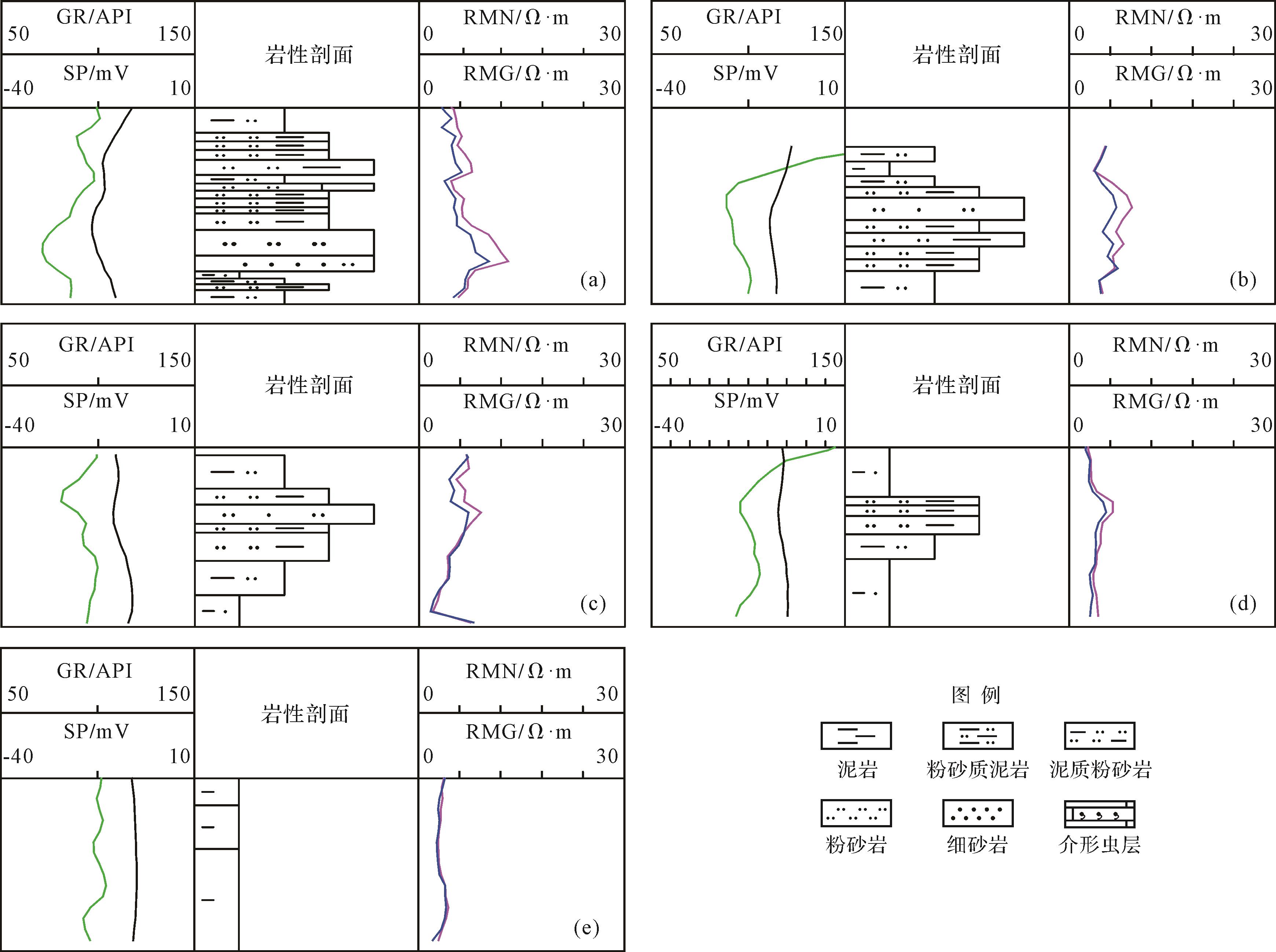

松辽盆地为大型陆相坳陷沉积盆地,经历了断陷、坳陷和构造反转三个阶段。研究区域位于松辽盆地大庆长垣背斜中北部(图1)构造西翼,背斜西翼陡、东翼缓,区内断裂发育,以北东向为主,北西向次之[18-21]。自上而下,萨尔图油层发育I、II、III共3个油层组,研究目的层段选取沉积环境稳定、受气候影响较为明显的三角洲前缘亚相萨Ⅲ油层组。在剖面上,萨Ⅲ油层组位于姚家组二、三段的下部,形成于坳陷期。姚家组沉积时期处于松辽盆地裂后热沉降坳陷发育阶段[22],本区物源来自北部英台方向。姚家组一段沉积时期处于湖泊扩张前的萎缩阶段,进入姚家组二三段沉积时期,湖泊面积逐渐扩大[18-19,23]。其中,萨Ⅲ油层组沉积时期,湖岸线大致位于喇嘛甸和萨尔图分界线附近,相类型有枝状、枝—坨过渡状、坨状三角洲前缘亚相,发育水下分流河道、主体席状砂、非主体席状砂、表外砂和席间等沉积微相。水下分流河道以细砂岩、粉砂岩为主,底部具冲刷面,为正韵律沉积,测井曲线上呈扁钟型、中幅差、微齿化特征。主体席状砂以不等粒砂岩、含泥粉砂岩、泥质粉砂岩为主,为反韵律或复合韵律沉积,测井曲线上呈扁漏斗形、中幅差特征。非主体席状砂以不等粒砂岩、泥质粉砂岩为主,为反韵律或复合韵律沉积,测井曲线上呈漏斗形、低幅差特征。

表外砂以泥质粉砂岩为主,多为复合韵律沉积,测井曲线上呈漏斗形、低幅差特征。席间沉积多以泥岩为主,自然电位曲线近似直线,自然伽马曲线轻微起伏,微电极上表现为极低幅差(图2)。通过油层精细划分对比、平面微相组合,分析研究区砂体展布特征及沉积环境变化。目前,油层对比的精确度取决于技术人员的知识和经验,利用沉积旋回或基准面旋回进行油层对比,在实践中难免会出现对比误差,对此引入米氏旋回开展油层对比的研究工作。本文通过提取萨Ⅲ油层组的天文旋回信息,用以指导砂岩组和单层的精细划分。

-

选取研究区内钻遇萨Ⅲ油层组三角洲前缘的145口井,对GR曲线进行重采样、标准化和归一化等预处理。基于米氏旋回理论,利用Redfit3.8软件对GR曲线进行频谱分析,同时使用Torrence等提供的小波工具包实现小波变换[8],在地层中检测米氏旋回信息。然后,对GR曲线进行带通滤波处理,得到萨Ⅲ油层组中记录的偏心率、斜率和岁差相应的米氏旋回曲线(BPF),用以指导油层的精细划分与对比。具体地,一是针对岁差信息在不同井中保留的完整性存在差异,即岁差信息在地层中信号能量较弱,易受其他天文周期、气候周期和构造运动等干扰,通过统计145口井的岁差曲线(BPF)上的旋回数量,以旋回数量最多的20个旋回作为研究区完整的岁差信息,共计40口井发育20个完整的旋回。二是选取测井曲线特征明显、岁差信息完整(20个旋回)的井作为标准井,建立连井骨架剖面,控制全区,进行油层对比。三是根据计算出来的堆积速率变化特征划分砂岩组。四是针对岁差信息部分缺失的井,采用区域标准层及基准面旋回辅助控制油层对比。五是在油层对比的基础上,开展沉积砂体发育特征研究,分析沉积环境变化。

地层在沉积过程中受到天文周期、气候变化、构造运动、物源供给等因素的综合影响,需要通过技术手段在复杂的地质信息中提取出隐含的米氏旋回。频谱分析是将多周期叠加而成的测井曲线进行拆分,以“频率—相对振幅”的形式分解成独立的旋回,米氏旋回呈准周期波动变化,频谱分析揭示的旋回厚度为近似值。小波变换适用于非稳定信号的检测,结合频谱分析成果,可以检测出天文轨道参数在沉积地层中的能量变化。带通滤波的作用是突出优势米氏旋回信息,去除或压制其他旋回因素的干扰[9]。

-

前人[4-5]通过天体轨道运行规律计算了天文周期参数,在地史中,偏心率周期比较稳定;其中,偏心率短周期约为100 ka(以下统称偏心率周期),而斜率和岁差周期随着时间的推移逐渐增大,但三者主要周期的比值接近5∶2∶1(斜率主要周期约40 ka,岁差主要周期约20 ka)。据此,在地层中识别出旋回厚度比值与天文周期3参数比值相近的3个旋回,则认为萨Ⅲ油层组沉积时受到天文周期的影响。拾取米氏旋回对应的旋回厚度时需满足以下条件:1)旋回厚度需要符合地层沉积时的区域地质背景;2)在频谱分析图中,由偏心率、斜率至岁差对应的相对振幅呈现减小的特征,且置信度在90%以上。

在对A井萨Ⅲ油层组频谱分析的结果中(图3),找到8.5 m、3.5 m、1.7 m的3个天文旋回厚度,置信度大于95%,其比值5∶2.059∶1接近于5∶2∶1,对应的天文周期分别是偏心率100 ka、斜率40 ka和岁差20 ka周期;振幅谱曲线对应天文周期的相对振幅强度为:偏心率>斜率>岁差,此外振幅谱曲线还揭示出存在其他天文、气候、构造等旋回,表明地层在沉积过程中受到多种旋回因素的控制。小波变换结果显示(图3),8.5 m旋回厚度的谱能量最强,连续性最好,但在萨Ⅲ油层组的置信区间较短;3.5 m旋回厚度的谱能量居中,连续性较好,在萨Ⅲ油层组的置信区间较长;1.7 m旋回厚度的谱能量较低,连续性较差,但仍能达到天文周期旋回厚度的识别能力,其置信区间接近于油层组的长度,满足了全段油层组的米氏旋回分析及油层对比研究。

2.1 数据处理及分析思路

2.2 旋回分析

-

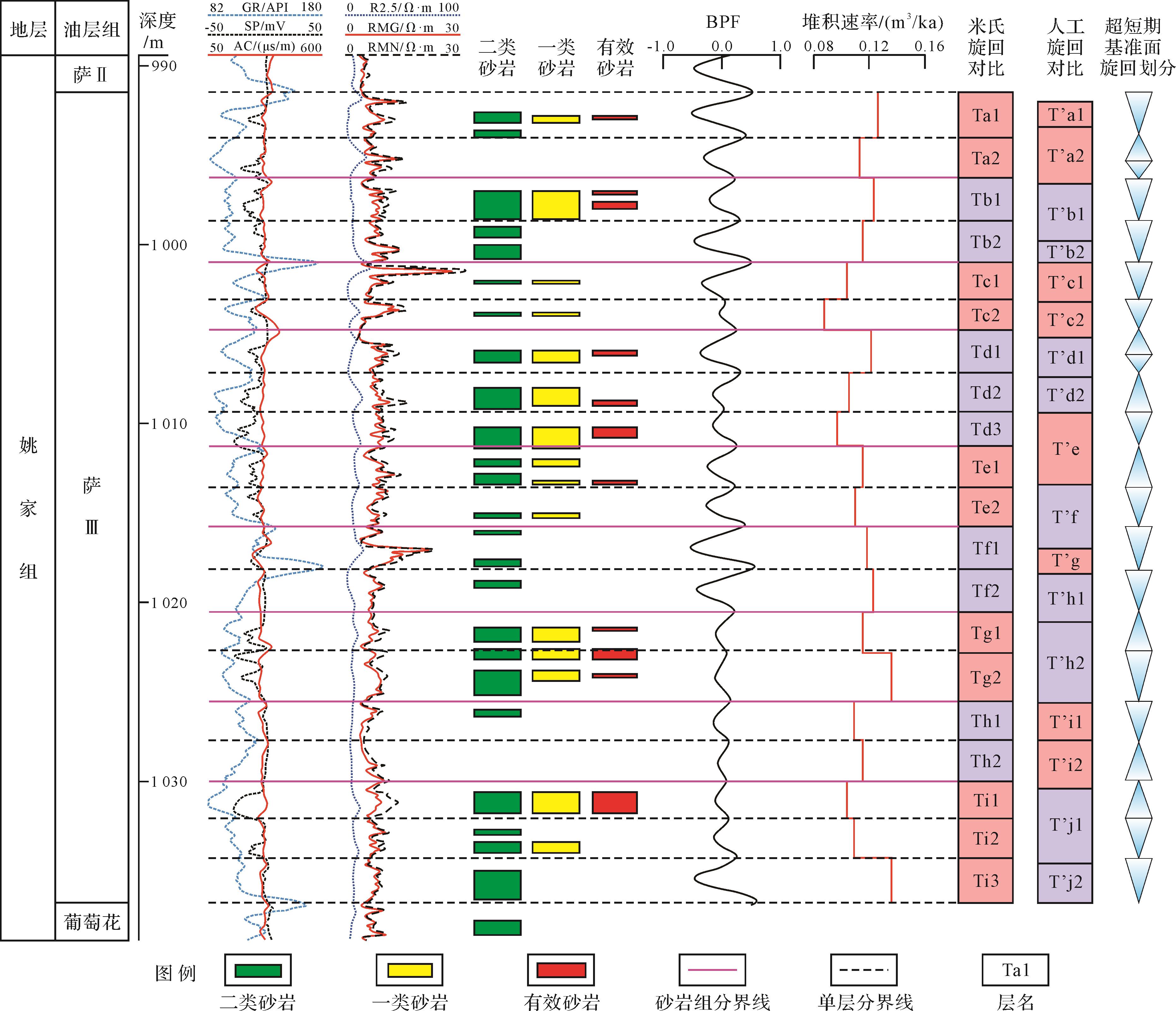

选取A井作为油层对比的标准井。基于频谱分析和小波变换结果,针对岁差20 ka周期进行带通滤波处理,得到相应的米氏旋回曲线(BPF);根据岁差20 ka周期及其对应的地层计算出堆积速率。在萨Ⅲ油层组顶、底界限的控制下,利用堆积速率变化特征划分砂岩组,其划分的依据和原则是:岁差20 ka周期是地球公转时到达近日点的变化,北半球夏至或冬至位于近日点时,太阳辐射能量是不同的;夏至位于近日点,则季节差异明显;冬至位于近日点,则季节差异较小[6]。岁差20 ka周期导致气候产生的波动会反映到沉积环境的变化上,进而影响到堆积速率的改变,尤其是异常气候会在堆积速率变化的特征上有所体现。因此,在堆积速率由大到小(或由小到大)变化的过程中出现异常增大(或减小)时,就将此异常界面作为砂岩组的分界线。A井萨Ⅲ油层组堆积速率0.087~0.135 m3/ka,识别出Ta、Tb、Tc、Td、Te、Tf、Tg、Th和Ti共9个砂岩组(图4),其中Tb和Tc砂岩组自下而上的堆积速率逐渐增大,未见异常变化,但考虑到在时间域上斜率周期(相当于砂岩组)约为2~3个岁差周期(相当于单层),所以将其拆分为Tb和Tc砂岩组。以岁差20 ka周期为基本单元,单层与单层之间的分界线位于米氏旋回曲线(BPF)的波峰处,共划分出20个单层。

对比分析米氏旋回曲线(BPF)单层对比(简称米氏旋回对比)与超短期基准面旋回划分,单层顶、底界限基本上划分在超短期基准面旋回分界处。其中,依据测井曲线和沉积旋回特征判断,Th2和Ti1层应为一个向上变深的非对称型基准面旋回,但考虑到能够被保存下来的三角洲大多为建设型三角洲,这类三角洲沉积多具反旋回特征,因此,依据米氏旋回理论将Ti1层归为Ti砂岩组是比较合理的。表明在控制沉积物分布特征上,岁差20 ka周期调控气候波动的机制与超短期基准面升降变化之间存在着一定的协调作用。

对比分析米氏旋回对比与人工旋回对比,米氏旋回对比(T)划分为9个砂岩组、20个单层。人工旋回对比(T’)划分为10个砂岩组、17个单层,Ta砂岩组和T’a砂岩组、Tb砂岩组和T’b砂岩组、Tc砂岩组和T’c砂岩组、Th砂岩组和T’i砂岩组、Ti砂岩组和T’j砂岩组的顶底分界线大致相当,但内部单层分界线略有差异。此外,T’e层相当于Td3和Te1之和,T’f相当于Te2和Tf1之和,T’h2相当于Tg砂岩组,T’j1相当于Ti1和Ti2之和。米氏旋回对比和人工旋回对比的油层划分既有相似之处,也存在着差异性,说明米氏旋回对比存在着合理性;同时,米氏旋回对比将油层划分地更加精细,而人工旋回对比中存在着短期旋回和超短期旋回混杂在一起的现象。

从研究区F井综合地质柱状图(图5)来看,纵向上砂岩、泥岩交互沉积,砂岩以泥质粉砂岩、粉砂岩为主,发育少量的细砂岩,主要为水下分流河道砂、主体席状砂和非主体席状砂沉积微相。多数砂岩微电极幅度差较小,孔渗性较差。小波变换结果显示F井岁差周期旋回厚度的谱能量较低,连续性较差,但仍能达到天文周期旋回厚度的识别能力。通过带通滤波处理,在萨III油层组中识别出20个岁差周期,对应地划分出20个单层。对比分析米氏旋回对比与人工旋回对比,二者都能将砂体劈分出独立或复合的旋回单元,但米氏旋回的细分程度更高,独立的旋回单元数量更多。根据米氏旋回对比划分结果,在Td3层形成了一套物性较好的厚层细砂岩,为坨状三角洲前缘分流河道沉积;在Tf1层形成了一套0.21 m薄层介形虫层。

-

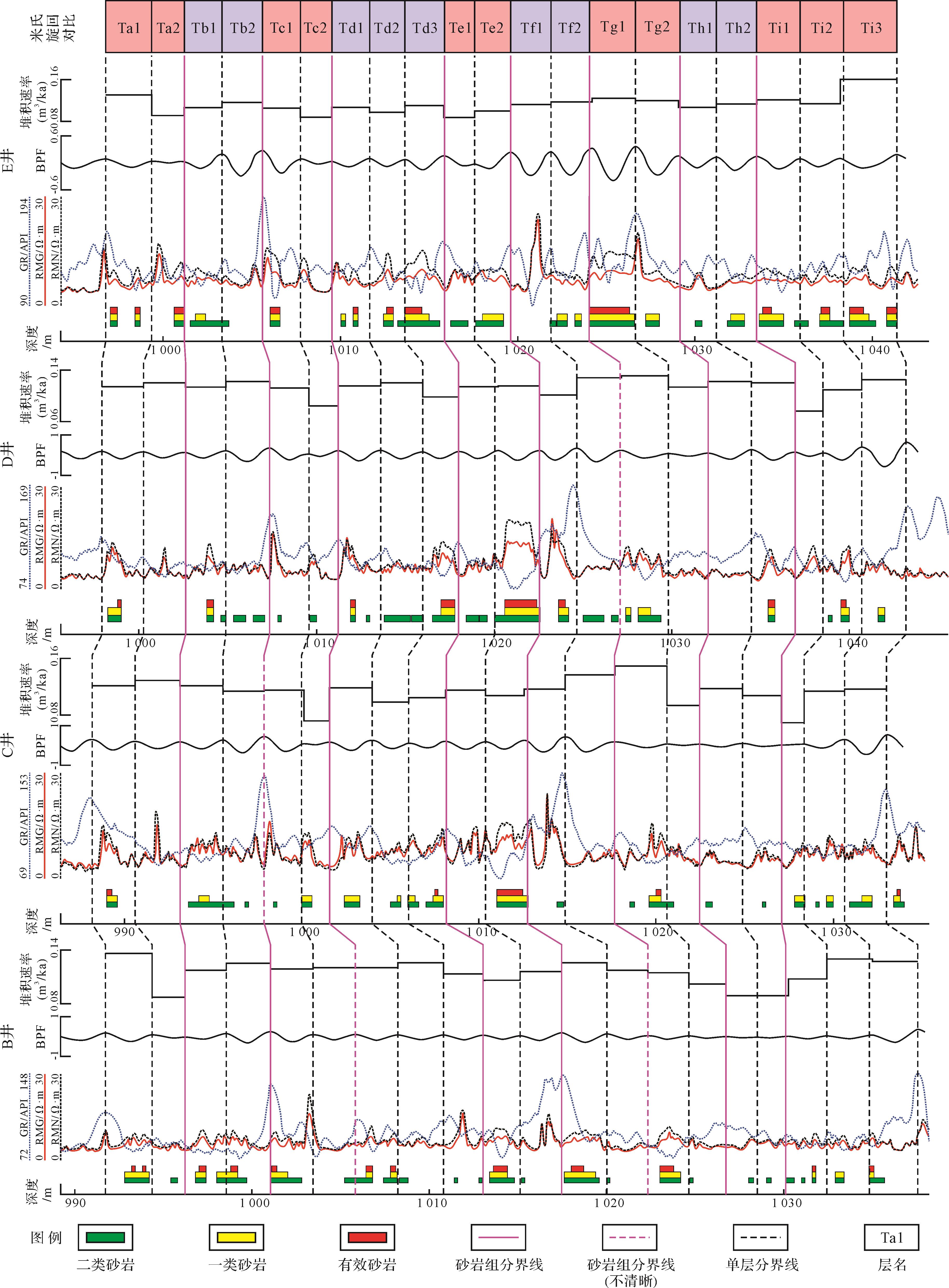

以A井临近的B、C、D、E共4口井建立连井剖面,对4口井萨Ⅲ油层组分别进行频谱分析(图6)。在B井频谱分析中,找到8.9 m、3.7 m、1.8 m的3个天文旋回厚度,其比值4.944∶2.056∶1接近于5∶2∶1。在C井频谱分析中,找到8.6 m、3.7 m、1.8 m的3个天文旋回厚度,其比值4.778∶2.056∶1接近于5∶2∶1。在D井频谱分析中,找到8.5 m、3.3 m、1.7 m的3个天文旋回厚度,其比值5∶1.941∶1接近于5∶2∶1。在E井频谱分析中,找到8.1 m、3.7 m、1.6 m的3个天文旋回厚度,其比值5.062 5∶2.312 5∶1接近于5∶2∶1。4口井的频谱分析结果均检测出偏心率100 ka、斜率40 ka和岁差20 ka天文周期及其对应旋回厚度,表明米氏旋回在本区地层中是普遍存在且可检测的,可以利用米氏旋回曲线(BPF)及堆积速率对连井剖面进行油层对比。

利用A标准井油层对比结果,对连井剖面的B、C、D、E共4口井进行砂岩组和单层划分(图7),这种划分方法能够将砂岩很好地区分开来,并且准确地划分到相应的单层里。

基于米氏旋回理论划分出的单层,是层序构型里最小级次层序构型单元[15],在垂向上与单河道沉积大体相当,或者相当于超短期基准面旋回。此外,利用米氏旋回划分出的小层具有严格的等时性,将垂向上的各套沉积地层置于相同级别下,避免了人为划分油层的过程中出现单层与砂岩组(或超短期与短期基准面旋回)并存的现象。在连井剖面中,自下而上,4口井Ti砂岩组堆积速率均呈现减小的趋势。Th砂岩组堆积速率没有明显的变化规律,但Th1与Th2单层堆积速率大体相当。Tg砂岩组堆积速率均呈现增加的趋势,却与A标准井趋势相反。这是因为同一地质时期,在邻近区域内,由于受到地形、水动力和物源供给等影响,导致各单层各井点处的堆积速率存在着差异。

3.1 建立标准井

3.2 连井剖面对比

-

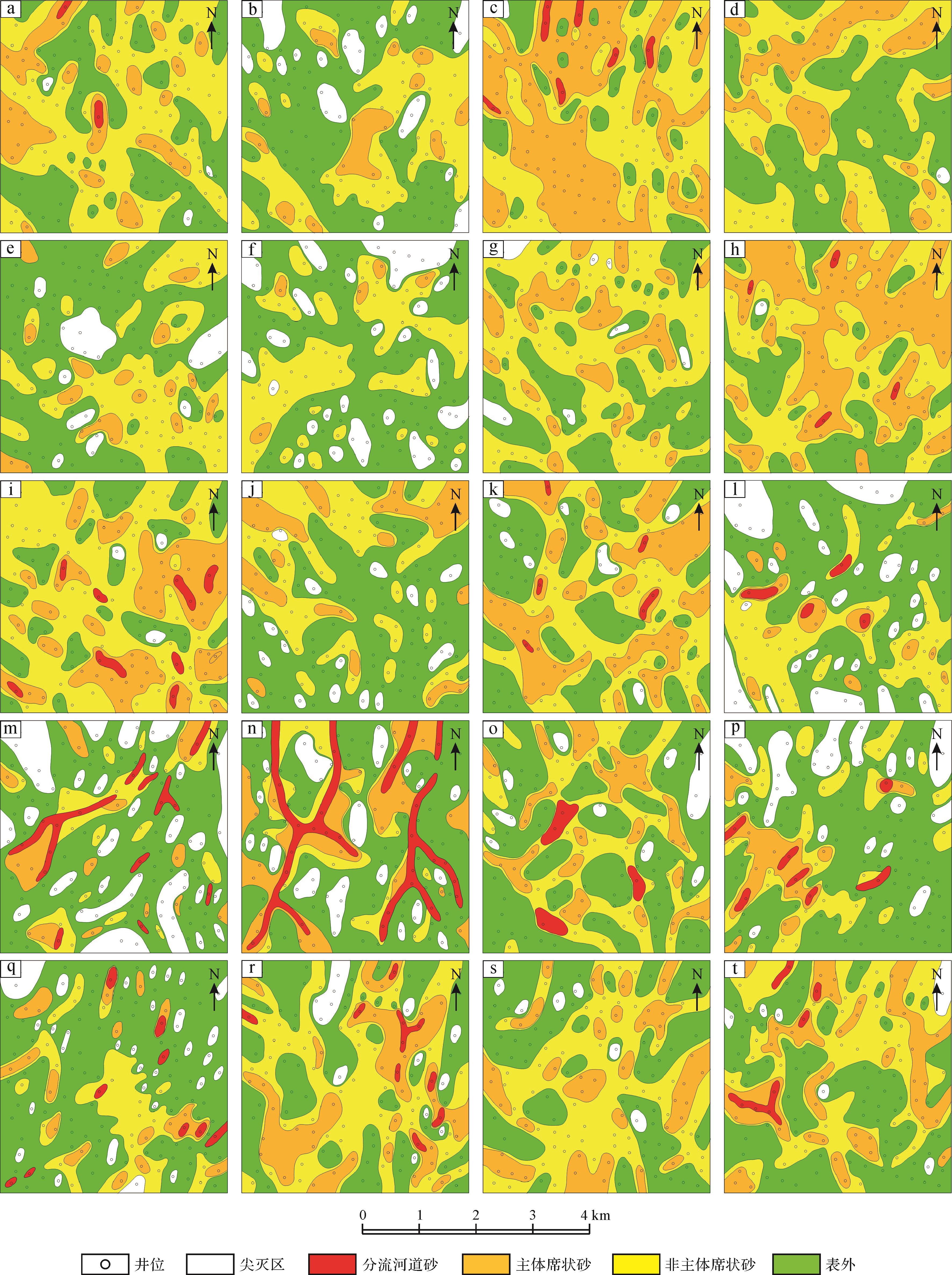

基于米氏旋回的油层划分方案,对全区145口井开展油层精细统层对比研究,绘制20个单层的砂体展布特征(图8)。

Figure 8. Development characteristics of sedimentary sandbodies in various geological periods of SIII

萨III油层组各个地质时期沉积砂体发育特征表明:平面上物源主要来自北部方向,发育三角洲前缘沉积。剖面上自下而上,Ti砂岩组发育枝—坨过渡状三角洲前缘沉积,水下分流河道砂零星分布,主体席状砂、非主体席状砂具有河道的特征,是由于湖泊改造不完全所致。Th砂岩组发育不清晰的枝状三角洲前缘沉积,水下分流河道、主体席状砂、非主体席状砂呈条带状零星地分布在表外砂岩中。Tg砂岩组发育枝状三角洲前缘沉积,为研究区最大水退时期,河流能量较强,河道砂体延伸较远,主体席状砂、非主体席状砂具有明显的河道特征。Tf砂岩组发育枝状三角洲前缘沉积,河道砂体破坏较为严重。Te砂岩组发育坨状三角洲,由Te2到Te1层呈现水进的过程。Td砂岩组发育坨状三角洲前缘沉积,以主体席状砂、非主体席状砂为主要沉积砂体类型。Tc砂岩组发育坨状三角洲前缘沉积,为研究区最大水进时期,湖泊能力起主导作用,以表外砂岩沉积为主。Tb砂岩组发育坨状三角洲前缘沉积,由Tb2到Tb1层发生快速水退事件,在Tb1层形成以主体席状砂为主的沉积砂体类型。Ta砂岩组发育坨状三角洲前缘沉积,在经历了Tb1层沉积时期的水退事件后,在Ta1层沉积时期发生水退。20个单层砂体的展布特征清晰地揭示了研究区发生过多期水进—水退事件。

-

(1) 萨III油层组沉积时期处于松辽盆地裂后热沉降坳陷发育阶段,研究区域为三角洲前缘沉积,地层较为稳定、平缓,各种沉积信息保存较为完整。基于米氏天文旋回理论,利用频谱分析和小波变换技术手段对萨III油层组进行研究,得到旋回厚度比值接近5∶2∶1的3个周期,分别对应于偏心率100 ka、斜率40 ka和岁差20 ka,预测萨III油层组沉积时受到了米氏天文轨道周期变化的影响。

(2) 对比分析偏心率100 ka、斜率40 ka和岁差20 ka周期信号的强弱,认为岁差20 ka周期适合在本区开展砂岩组和单层级别的油层对比研究。利用岁差20 ka周期的米氏旋回曲线(BPF)及地层堆积速率变化特征,将萨III油层组划分为9个砂岩组和20个单层。

(3) 根据岁差20 ka周期划分出的单层,是层序构型里最小级次层序构型单元,大体上相当于单河道沉积,或者对应于超短期基准面旋回,利用米氏旋回划分出的小层具有严格的等时性,避免了人为划分油层的过程中出现单层与砂岩组(或超短期与短期基准面旋回)并存的现象。

(4) 在稳定沉积的地层中较易检测、识别出米氏天文旋回信息,对于沉积间断、地层剥蚀、钻遇断层等地质现象,需要结合区域沉积环境、邻井地层发育特征等综合判断油层的精细划分。因此,利用米氏旋回理论进行油层对比也存在着一定的局限性。

(5) 通过剖析20个单层砂体展布特征,研究区发育枝状、枝—坨过渡状、坨状三角洲前缘沉积,利用沉积微相类型分布特征,揭示出研究区发生过多期水进—水退事件。整体上,水进—水退事件与砂岩组的划分具有较好的对应关系。

DownLoad:

DownLoad: