HTML

-

重力流沉积广泛发育于半深湖(海)—深湖(海)环境,以沉积粒度相对较粗的砂质碎屑物质为特征[1],并在松辽盆地[2]、鄂尔多斯盆地南部[3]、渤海湾盆地济阳坳陷[4-6]等陆相深水湖盆和珠江口盆地白云凹陷[7]、琼东南盆地[8]、墨西哥湾[9]、西非沿岸盆地[10]等海相深水盆地中发现了大量的重力流储层油气藏。Forel[11]对瑞士由罗纳河沿盆地底部流入日内瓦湖的高密度流体进行了观察与研究,提出了密度流的概念。随后,Sheldon[12]建立了密度流的结构序列,Johnson[13]提出了浊流(Turbidity current)的概念,Bouma[14]和Walker[15]针对重力流的垂向沉积序列和平面展布特征分别建立了经典的鲍马序列和海底扇模式。Shanmugam[16-17]在质疑传统浊流理论的同时,回顾了近50年重力流研究的发展历程,提出了砂质碎屑流(Sandy debris flow)的概念,并建立了非水道体系和水道体系两种类型的深水斜坡模式。但不同地区,由于沉积构造背景的不同以及重力流形成、触发机制的差异,其沉积模式不尽相同。因此,在不同地区开展深水重力流储层勘探时,不能盲目的套用前人的沉积模式,必需针对性的开展沉积特征分析,建立适用于研究区的沉积模式,才能在深水重力流储层的油气勘探中发挥积极的作用。

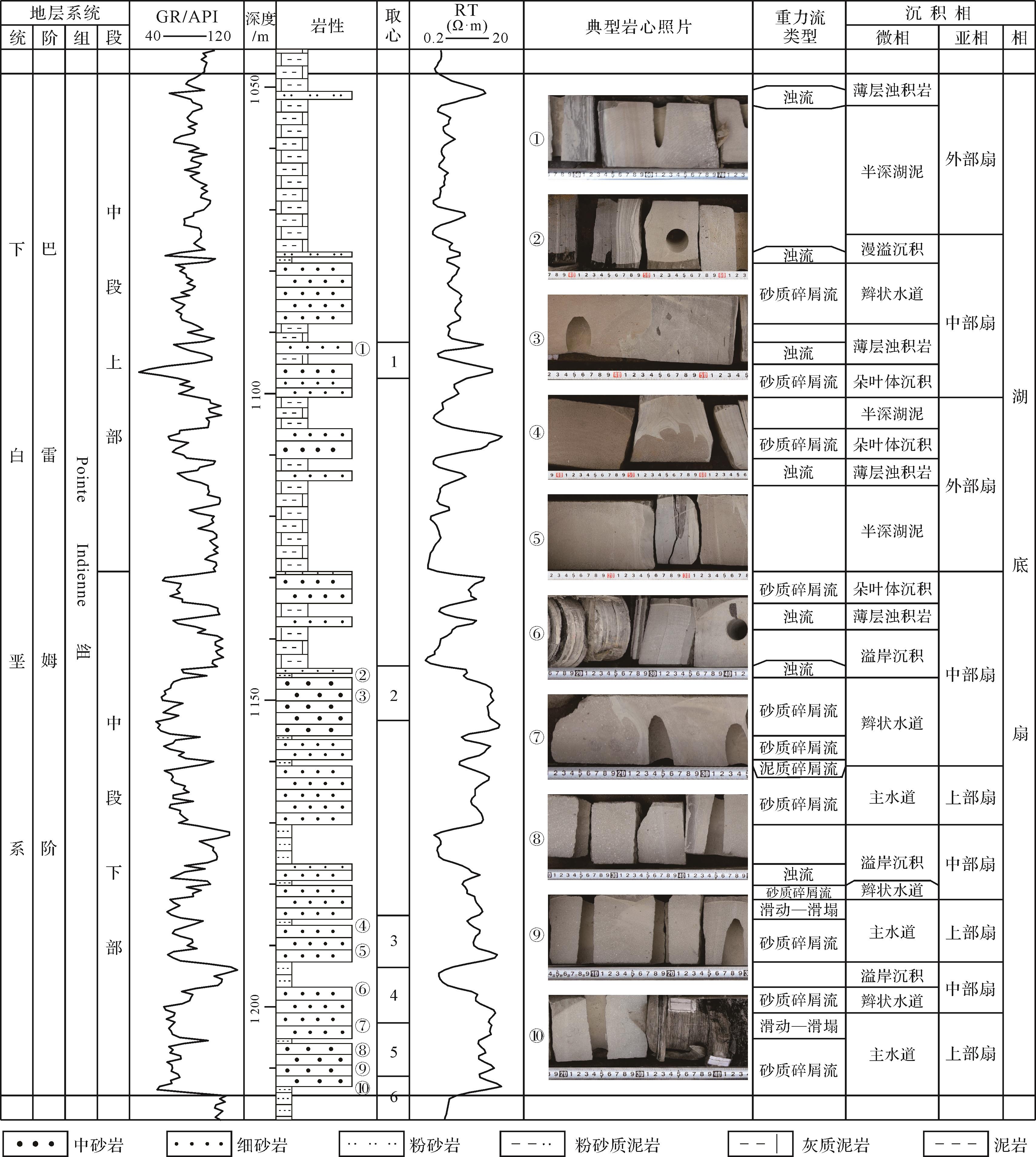

下刚果盆地是西非沿岸带重要的含油气盆地,发育有盐下河湖相砂岩和盐上海相碳酸盐岩、海底扇砂岩多套勘探层系,其中盐上勘探程度较高,占总发现油气的92.6%,而盐下勘探程度较低,且尚未取得重大勘探突破[18]。盐下白垩系Pointe Indienne组沉积时期深湖区范围快速扩张、湖盆发育达到鼎盛时期,为重力流砂体的发育创造了条件,具有良好的勘探潜力[19]。但受盐岩地层对地震波屏蔽效应的影响,针对盐下重力流砂体的认识程度较低,重力流沉积特征及其沉积发育模式不清楚,以致于无法准确评估该类砂体的发育规模和勘探潜力。本文以下刚果盆地A区块(约169 km2)白垩系Pointe Indienne组中段为目的层位,利用现有的7口取心井、304 m岩心和12口钻测井数据及100 km2三维地震资料,通过详细的岩心观察描述、不同流体特征分析及其成因解释,开展了重力流类型、垂向沉积组合及剖面、平面沉积相展布的研究,并建立了研究区目的层位的深水重力流沉积模式,以期推动下刚果盆地盐下沉积地层的油气勘探,为提高该地区油气钻探成功率提供地质支持。

-

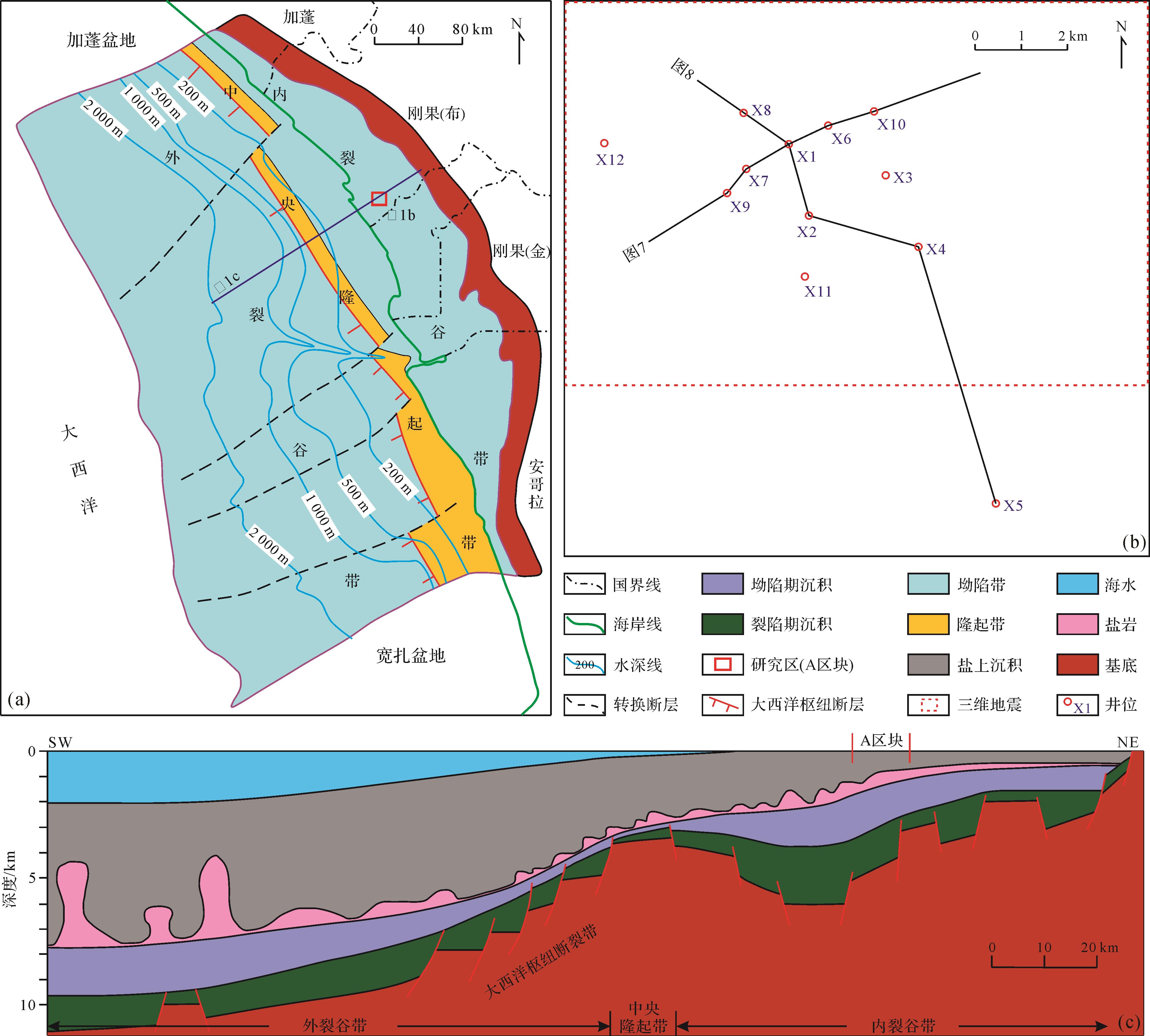

下刚果盆地是发育于前寒武纪结晶基底之上的含油气盆地,面积约15.7×104 km2,其中海洋面积约占90%,从陆向海、从浅水到深水、从深层白垩系到浅层新近系都发现了大量的油气资源,已探明石油地质储量约310亿桶油气当量[20-21]。该盆地北邻加蓬盆地,南接宽扎盆地,西为大西洋,东与结晶基底花岗岩接壤,呈北西—南东向展布(图1a)。根据大西洋枢纽断层和转换断层的分布特征,该盆地自南西向北东方向划分为外裂谷带、中央隆起带和内裂谷带三个构造单元(图1a)。研究区A区块位于下刚果盆地东北部的内裂谷带的北东翼(图1a,b),该区域受裂陷期构造活动的影响,正向断层大量发育,表现为整体朝南西方向倾斜、局部陡峭的宽缓地形(图1c),为深水重力流的发生创造了地形条件。

Figure 1. Tectonic element and geological section of the Lower Congo Basin[21]

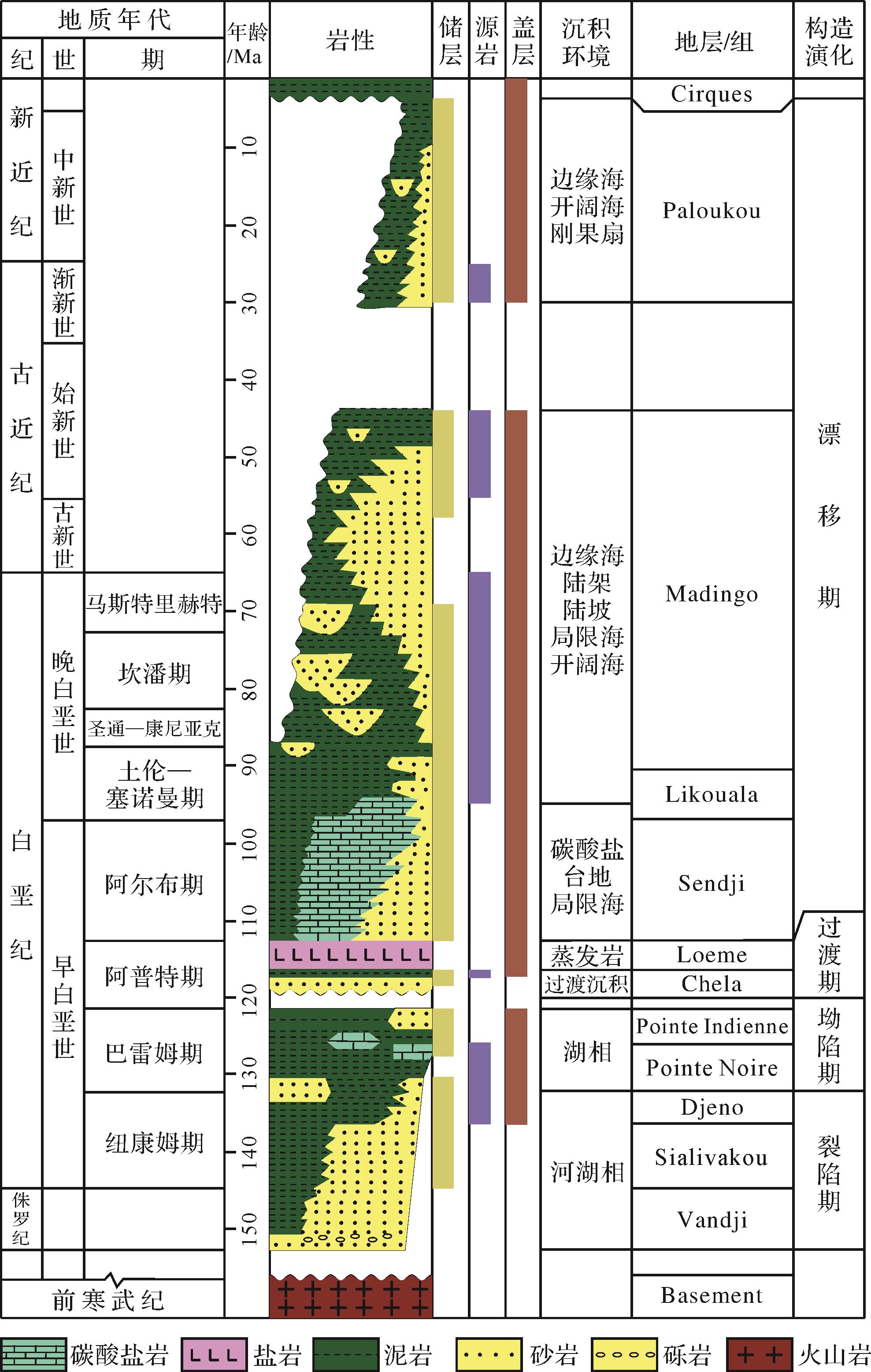

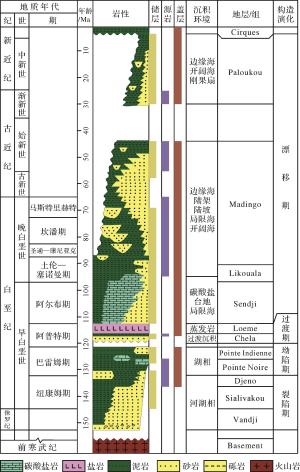

下刚果盆地与其他被动大陆边缘盆地类似,构造演化经历了裂陷期(晚侏罗纪—早白垩世纽康姆期)、坳陷期(早白垩纪巴雷姆期)、过渡期(早白垩世阿普特期)和漂移期(早白垩世阿尔布期—现今)4个阶段(图2)。裂陷期冈瓦纳陆块解体,陆内裂谷作用发生,形成一系列平行海岸线呈北西—南东向展布的裂谷盆地,沉积了Vandji组、Sialivakou组和Djeno组三套以河流相沉积、湖泊相沉积为主的地层[20-22];坳陷期陆內裂谷盆地基底持续沉降、发育范围快速扩张,沉积了Pointe Noire组和Pointe Indienne组两套以湖泊相沉积为主的地层;过渡期持续拉张导致陆块裂开,海水开始进入裂谷盆地,沉积了Chela组河流相砂岩地层和Loeme组泻湖相蒸发盐岩地层;漂移期南大西洋开启,海水不断涌入,盆地进入海相沉积,发育了Sendji组碳酸盐台地、局限海沉积和Likouala组、Madingo组的边缘海、陆架、陆坡、局限海、开阔海沉积以及Paloukou组、Cirques组的边缘海、开阔海、刚果扇沉积(图2)。早白垩世巴雷姆期Pointe Indienne组沉积时期,受裂陷期北西—南东走向的阶梯式断层的影响和陆内裂谷盆地基底快速沉降下拗作用的控制,造成东北部地区向南西方向倾斜的陡峭地形,并形成水体较深的湖盆,同时该地区紧邻东部前寒武纪结晶基底花岗岩物源区[21-22],这些地质条件的存在促进了重力流沉积的发育。

Figure 2. Stratigraphic column of the Lower Congo Basin[22]

-

目前有关重力流的分类标准尚未形成统一的认识。Dott[23]最早按照流体的流动机制将重力流划分为塑性流和粘性流体流。随后,Middleton et al.[24]按支撑机理把重力流划分为泥石流、颗粒流、液化沉积物流和浊流。Lowe[25]则首先按照流体的流动状态将重力流划分为流体流和碎屑流两类,然后再根据支撑机理进一步细分为低密度浊流、高密度浊流、流体化流、液化流、颗粒流、黏性碎屑流。Shanmugam[16-17]综合考虑沉积物中的碎屑含量、含水量和黏土含量,将重力流划分为颗粒流、砂质碎屑流、泥质碎屑流和浊流四类。而后,Mulder et al.[26]、Gani[27]、Haughton et al. [28]、Talling et al. [29]、杨田等[4]提出了重力流的多种综合分类方法,其中以Shanmugam的重力流分类方法及其提出的砂质碎屑流概念影响较大,并得到了广泛的实践和应用[30-31]。鉴于此,笔者综合Shanmugam和杨田的分类方法对研究区的重力流类型进行了识别,识别出了砂质碎屑流、泥质碎屑流和浊流3种重力流类型,同时考虑滑动—滑塌沉积在重力流形成过程中的重要性,在此与重力流类型一并讨论。

-

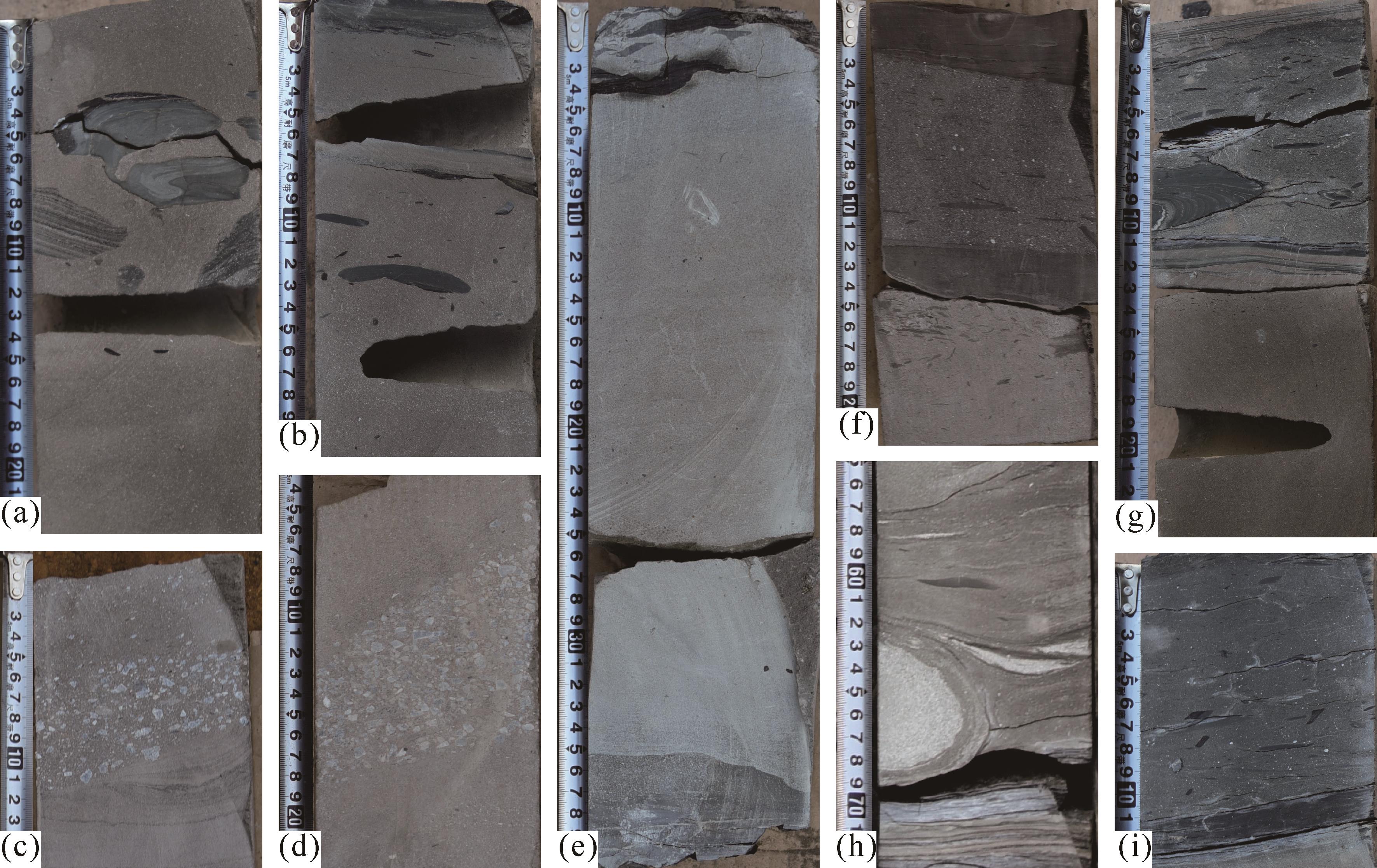

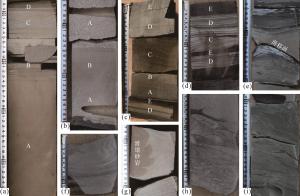

砂质碎屑流代表了非黏性碎屑流与黏性碎屑流(泥质碎屑流)之间的一系列连续过程,属于可塑性流体,沉积物支撑机制有基质强度、分散压力和浮力[16]。流体浓度中等到高,泥质含量低到中等,以层流状态的整体冻结方式卸载沉积为特征,多表现为块状的、含漂浮泥岩碎屑的细粒砂岩沉积为主,偶见在砂的基质中有粗粒碎屑层[17,32]。研究区白垩系Pointe Indienne组砂质碎屑流沉积以块状层理细砂岩为主(图3a~g),含有大型漂浮泥岩碎屑,泥岩碎屑颗粒直径达7 cm,泥岩碎屑内部可见保留原始沉积的水平层理和经滑动—滑塌造成的褶皱变形(图3a)。砂质碎屑流沉积中可见扁平状漂浮泥岩碎屑定向排列、泥岩碎屑颗粒向上逐渐变小的特征(图3b),指示了古水流方向(重力流流动方向)和向上流体强度、浮力减弱的过程。砂质碎屑流沉积中可见泥质杂基极低的细砾岩碎屑层,内部颗粒略显叠瓦状构造,指示了古水流(重力流流动)的方向,细砾岩碎屑层顶、底界面清楚,且与块状砂岩突变接触(图3c,d)。砂质碎屑流沉积的顶、底界面一般为突变接触,近顶部则多含有大量漂浮泥岩碎屑(图3e,f)。

-

泥质碎屑流是以泥级碎屑为主的沉积物流,通常含有少量的泥质团块和砂质团块,见“泥包砾”结构,其介质黏度较大,以层流状态呈黏稠状方式运移[33]。研究区白垩系Pointe Indienne组泥质碎屑流沉积以灰褐色粉砂质泥岩、灰黑色泥岩为主(图3f~i),可见大量的暗色泥岩碎屑呈杂乱状(图3i)或定向性排列(图3f,g)。大型漂浮泥岩碎屑内部可见褶皱变形特征(图3g),说明泥岩碎屑在与泥质碎屑流呈整体冻结方式搬运之前经历了滑动—滑塌变形过程。同时,可见泥质碎屑流沉积中漂浮泥岩碎屑从下往上有变少、变小的特征(图3f,g,i)。可见灰色中细砂岩的“泥包砾”结构,中间砂质团块直径约5.5 cm,被1.5 cm厚的泥岩外壳包裹,整体磨圆度较好(图3h),说明砂质团块在高黏度的泥质碎屑流中经过了多次的翻滚移动[19]。

-

浊流是具有牛顿流体性质和紊流状态的沉积物流,以湍流为支撑机制,不具备任何屈服强度,一旦受外力作用就会发生运动,当能量逐渐降低、流速不断减小时,以悬浮搬运方式逐级卸载沉积[33]。研究区白垩系Pointe Indienne组浊流沉积表现为完整的或不完整的鲍马序列沉积的特征(图4a~d),底部可见负载构造(图4b),下部为正粒序层理(图4b,c)或块状层理(图4a)中细砂岩,向上过渡为灰黑色或暗色泥岩。

-

除了明显河流型洪水密度流形成的异重流(重力流)沉积外,大多数重力流沉积都经历了斜坡带沉积物的滑动—滑塌块体搬运到碎屑流的层流驱动及浊流的紊流牵引的流体转换过程,因此,滑动—滑塌沉积过程是形成大型重力流叠覆体的基础条件。同时,由于滑动—滑塌过程通常发生在沉积物容易受重力机制触发的斜坡带,其滑动—滑塌沉积物往往不易保存,多数以转换成层流或紊流状态的碎屑流和浊流而终结。研究区白垩系Pointe Indienne组滑动—滑塌沉积以细砂岩为主,中粗砂岩和泥岩中也可见(图4e~i)。岩心中可见滑动作用形成的平直滑移面,滑移面之下泥岩发育了明显的挤压变形,滑移面之上层理保存完整(图4e),反映了滑动岩体块体搬运的沉积特征。同时,可见砂岩褶皱弯曲变形层(图4f)、旋转火焰构造(图4g)、砂岩扭曲杂乱分布(图4h)及泥岩的褶皱变形(图4i)现象,指示了滑塌沉积的特征。

-

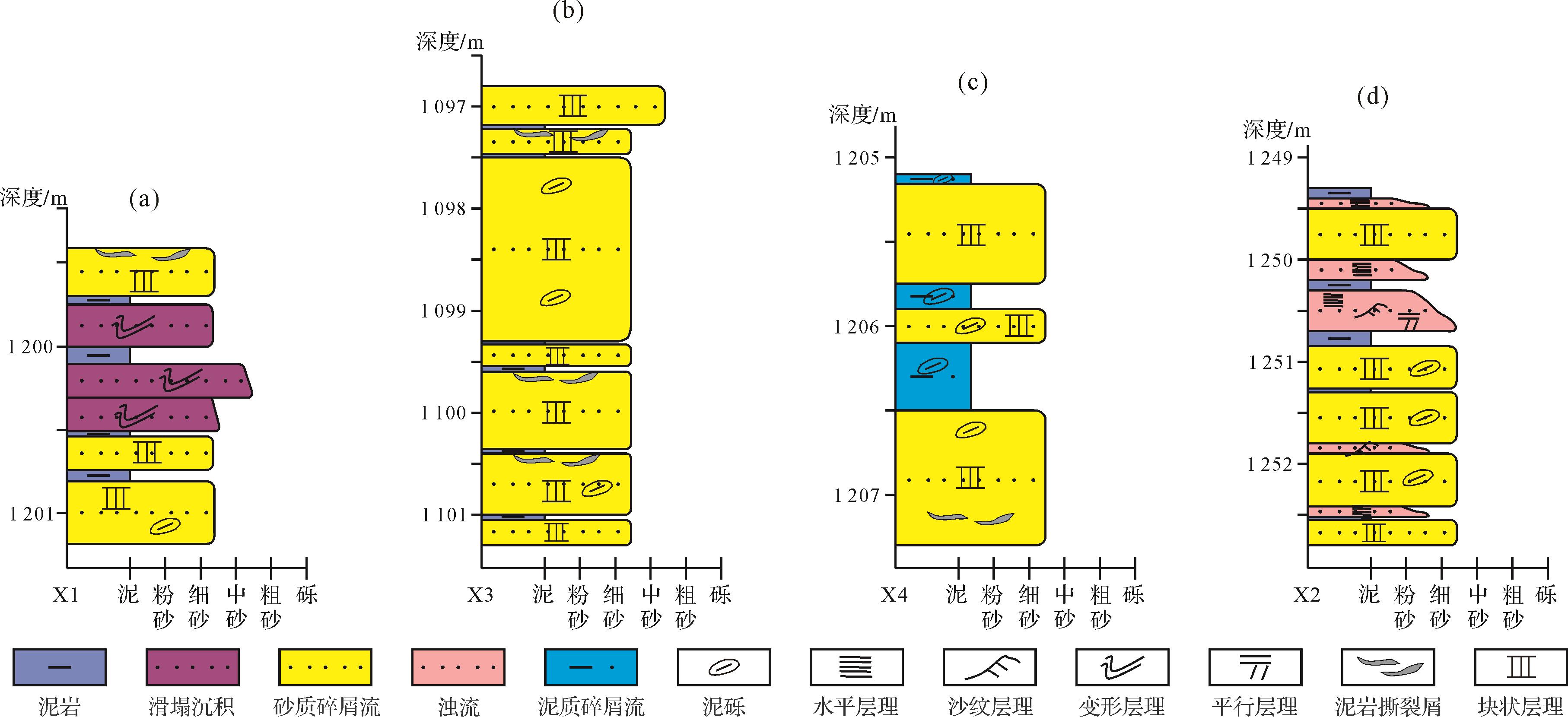

垂向沉积组合反映了重力流不同流体之间的转换或同种流体不同期的叠置关系,对分析重力流成因机制、沉积过程及砂体展布具有重要的作用[34]。通过研究区重点井详细的岩心观察,结合重力流流体转换过程的分析,将研究区发育的重力流沉积垂向组合归纳为4种类型。

-

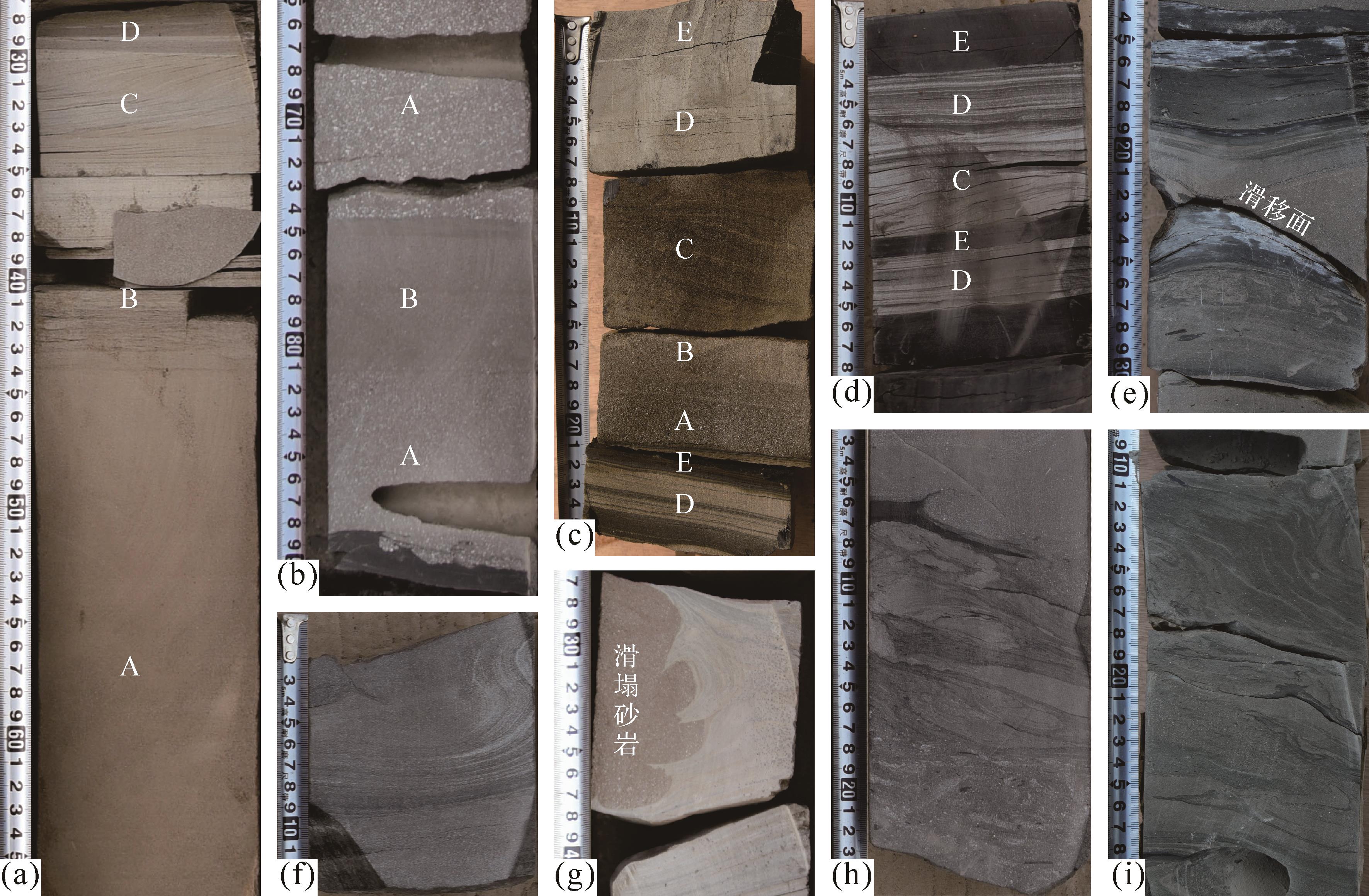

该种组合在研究区较常见,上、下部为含有漂浮泥砾或泥岩撕裂屑的块状砂质碎屑流沉积,中间夹有发育变形层理的砂质或泥质滑塌沉积(图5a),表现为黏结性块体与非黏结性块体塑性流的转换过程,沉积物体积浓度由100%下降到25%~95%。该组合类型主要发育在上部扇的主水道沉积中,测井曲线表现为箱型(图6)。

-

这种组合在研究区最为常见,表现为多期含有漂浮泥砾、泥岩撕裂屑的块状砂质碎屑流沉积在纵向上相互叠置,累积厚度可达20 m,多期砂质碎屑流沉积之间可能被非常薄层的深湖泥岩隔开,也可能多期砂质碎屑流沉积之间直接相互接触(图5b),此种组合多为不同期重力流在同一地点以砂质碎屑流沉积形成。该组合类型主要发育在中部扇的辫状水道沉积和朵叶体沉积中,测井曲线以箱型—钟形组合和指状为主,辫状水道沉积通常与溢岸沉积相伴生(图6)。

-

这种组合在研究区较常见,下部为含有漂浮泥砾、泥岩撕裂屑的块状砂质碎屑流沉积,上部为含有暗色泥岩碎屑(漂浮泥砾)或砂砾的泥质碎屑流沉积(图5c),表现为以基质强度、分散压力支撑为主的介质黏度较小的塑性流向以浮力支撑为主的介质黏度较大的塑性流转换过程,沉积物体积浓度由25%~95%下降到50%~90%,沉积物黏度明显增大。该组合类型主要发育在中部扇的辫状水道沉积或溢岸沉积之中,表现为箱型—钟形组合的测井曲线中出现的高度齿化(指示泥质碎屑流沉积)特征(图6)。

-

这种组合在研究区也最为常见,下部为含有漂浮泥砾的块状砂质碎屑流沉积,上部为具有完整或不完整鲍马序列的浊积岩组成,浊积岩中普遍发育正粒序层理、平行层理、沙纹层理和水平层理(图5d),表现为非黏结性块体塑性流向黏性较大的牛顿流体转换过程,沉积物体积浓度由25%~95%下降到1%~23%,沉积物黏度也明显增大。该组合类型主要发育在外部扇的朵叶体沉积和薄层浊积岩中,也可能发育在中部扇的辫状水道沉积和溢岸沉积中,测井曲线表现为指状或箱型—钟形组合(图6)。

2.1 重力流类型

(1) 砂质碎屑流

(2) 泥质碎屑流

(3) 浊流

(4) 滑动—滑塌

2.2 垂向沉积组合特征

(1) 滑塌沉积与砂质碎屑流沉积叠置

(2) 多期砂质碎屑流沉积叠置

(3) 砂质碎屑流沉积与泥质碎屑流沉积叠置

(4) 砂质碎屑流沉积与浊流沉积叠置

-

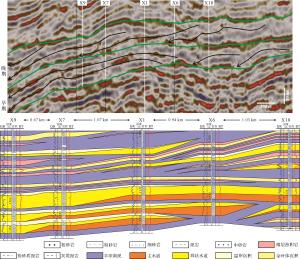

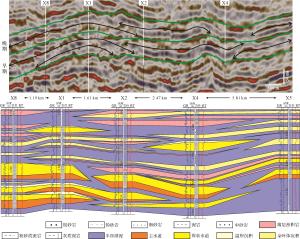

在平行物源方向的地震剖面(图7)上,Pointe Indienne组中段表现为波状—乱岗状、中弱振幅、中—差连续和较低频反射特征;可以看到明显的叠瓦状前积反射结构,表示不同期次、不同规模重力流的沉积过程。在平行物源方向的连井剖面(图7)上,Pointe Indienne组中段下部以发育相对连续的、具前积结构的水道化沉积为特征,同时可以看到在靠近物源的X10井、X6井和X1井中以发育主水道沉积为主,而在远离物源的X9井、X7井中以发育辫状水道沉积为主;Pointe Indienne组中段上部则以发育具前积结构的朵叶体沉积和薄层浊积岩为特征,在靠近物源的X10井、X6井和X1井中可见少量辫状水道沉积,在远离物源的X9井、X7井中以朵叶体沉积和薄层浊积岩为主。

Figure 7. Profile of sedimentary facies distribution of gravity flow deposits from the middle member of the Cretaceous Pointe Indienne Formation, Lower Congo Basin (profile location in Fig.1b)

在垂直物源方向的地震剖面(图8)上,Pointe Indienne组中段表现为波状—丘状、中弱振幅、中连续和低频反射特征;可以看到具有明显双向下超的反射结构,下超反射结构有相互叠置的、也有相互隔离的,表示不同期次重力流沉积的横向摆动过程。在垂直物源方向的连井剖面(图8)上,Pointe Indienne组中段下部以发育相对孤立的、向两侧进积的水道化沉积为特征,同时可以看到在X8井、X1井附近可见主水道沉积、辫状水道沉积和溢岸沉积发育,在X2井、X4井和X5井附近除发育主水道沉积和辫状水道沉积外,还发育朵叶体沉积和薄层浊积岩;Pointe Indienne组中段上部则以发育具向两侧进积的薄层浊积岩为主,同时可以看到相对较多的朵叶体沉积和少量的辫状水道沉积,整体表现为朵叶体沉积和薄层浊积岩呈孤立状的分布特征。

-

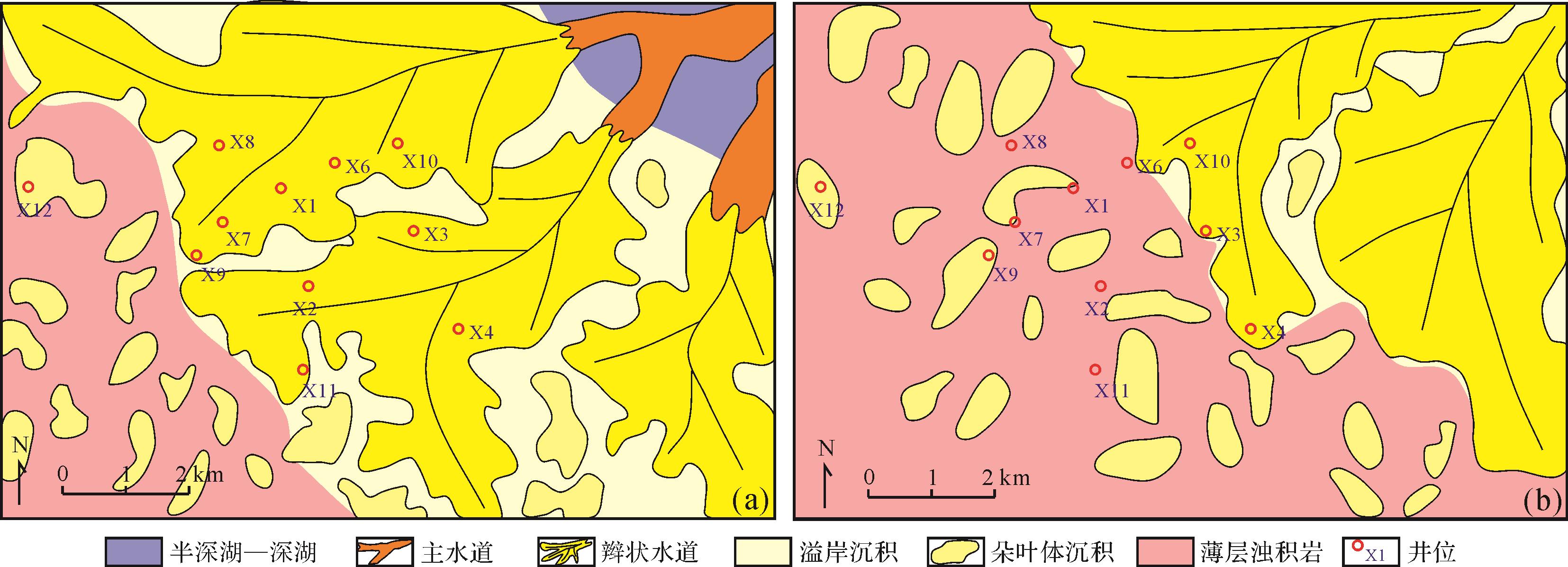

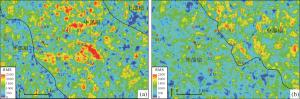

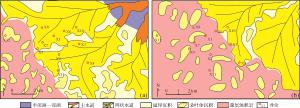

从下刚果盆地白垩系Pointe Indienne组中段早期均方根振幅属性图(图9a)可以看出,该时期可以明显的被划分为3个区带,北东区带均方根振幅整体较弱,局部存在比较强的振幅,反映了上部扇中泥质含量较高的半深湖沉积和主水道砂质沉积的特征;中部区带均方根振幅整体较强,连续性相对较好,反映了中部扇中砂体连片分布、砂体厚度较大的辫状水道沉积的特征;西南区带均方根振幅较中部区带明显减弱,连续性也变差,反映了外部扇中砂体厚度较薄、局部砂体较厚的薄层浊积岩和朵叶体沉积的特征。从下刚果盆地白垩系Pointe Indienne组中段晚期均方根振幅属性图(图9b)可以看出,该时期可以划分为2个区带,北东区带均方根振幅整体较强,连续性较好,反映了中部扇中砂体连片、砂体较厚的辫状水道沉积的特征;西南区带均方根振幅较北东区带明显较弱,连续性较差,反映了外部扇中砂体厚度较薄、局部砂体较厚的薄层浊积岩和朵叶体沉积的特征。

Figure 9. Root mean square amplitude properties of the middle member of the Cretaceous Pointe Indienne Formation, Lower Congo Basin

在上述不同方向重力流沉积相剖面分布研究的基础上,结合地震反射结构和均方根振幅属性特征,对下刚果盆地白垩系Pointe Indienne组中段重力流沉积平面分布特征进行了研究。从图10中可以看出,Pointe Indienne组中段早期研究区钻井区以辫状水道沉积为主,从东北部往西南部依次发育上部扇(主水道沉积)、中部扇(辫状水道沉积、溢岸沉积和朵叶体沉积)和外部扇沉积(朵叶体沉积和薄层浊积岩)(图10a),反映了重力流沉积由北东向南西方向的沉积过程;Pointe Indienne组中段晚期随着湖平面的上升,重力流沉积体系朝北东方向退却,在研究区东北部发育连片的辫状水道沉积和少量溢岸沉积,而在研究区西南部的钻井区以薄层浊积岩为主,发育零星分布的朵叶体沉积(图10b)。

3.1 剖面分布特征

3.2 平面分布特征

-

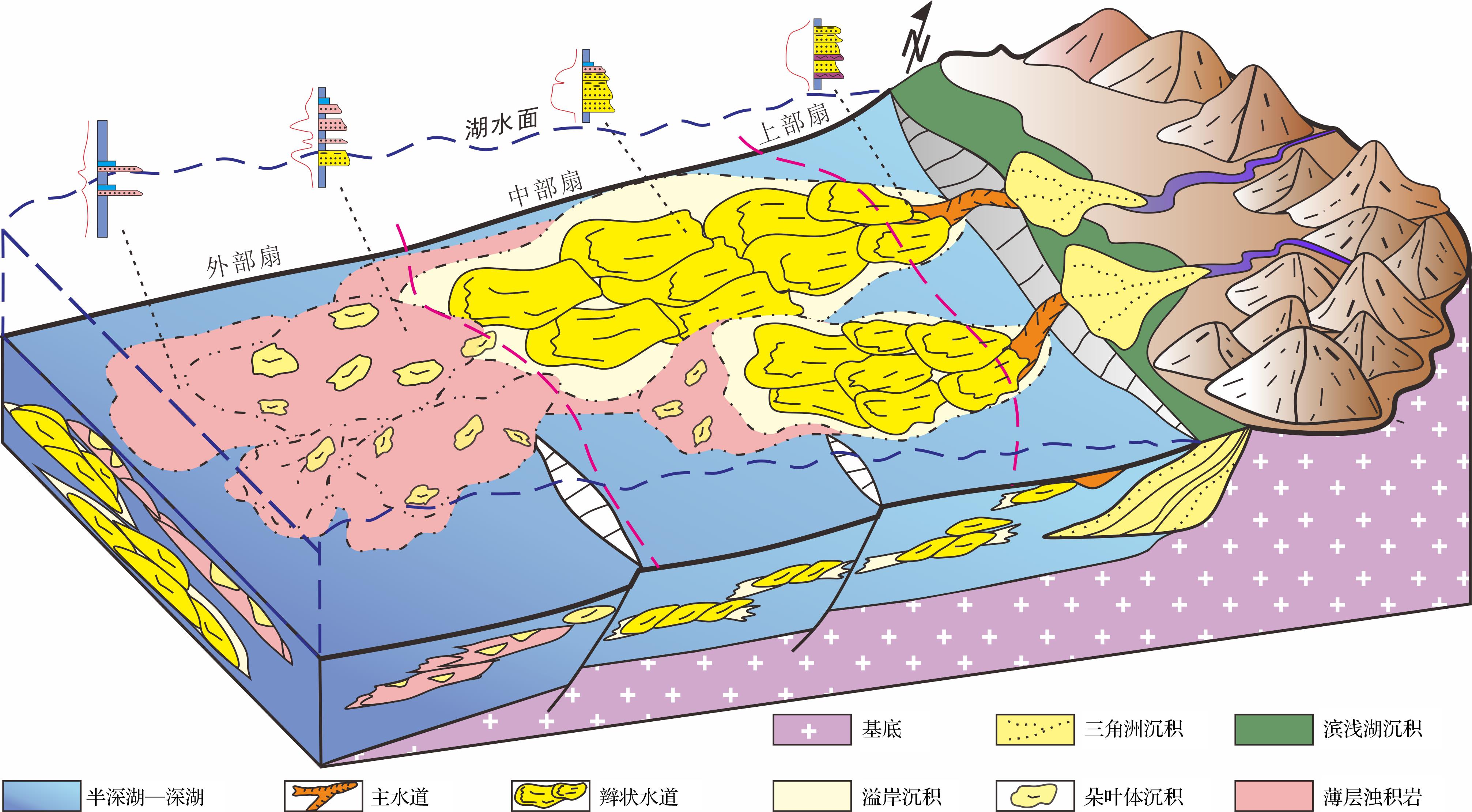

下刚果盆地白垩纪Pointe Indienne组沉积时期为盆地强烈拗陷沉降期,湖盆范围快速扩张,水体相对较深,半深湖—深湖相广泛发育,东北部结晶基底花岗岩造山带提供的陆源碎屑在湖岸附近堆积形成大量碎屑物质聚集的、不稳定的三角洲沉积,为深水重力流的发育提供充足的物源[35]。同时,受裂陷期北西—南东走向的阶梯式断层的影响,形成倾向朝南西方向的陡峭地形[21],为深水重力流的发育创造了地形坡度条件。此外,受沉积体自身重量、地震活动和季节性洪水等条件的触发,三角洲沉积物发生滑动、滑塌形成重力流沉积。综合上述分析,结合重力流沉积特征、垂向沉积组合及剖面、平面分布特点,总结了研究区Pointe Indienne组中段深水重力流沉积模式(图11)。三角洲砂体在前积的过程中,遇到相对陡峭的地形带,在自身重力和外部条件的触发下,以粘结性块体形式发生滑动、滑塌,多具变形特征;随后,伴随水体的不断注入,沉积物体积浓度逐渐下降,依次发育呈层状流动的非黏结性砂质碎屑流和泥质碎屑流,以块状、富含漂浮泥砾为特征;之后,碎屑流继续受水体的稀释,沉积物体积浓度进一步下降,发育具明显牛顿流体的浊流沉积,多为舌状体,表现为完整和不完整的鲍马序列[19]。根据沉积物特征和重力流分布特点将研究区重力流沉积划分为上部扇、中部扇和外部扇沉积3个部分(图11),其中,上部扇主要为主水道沉积,表现为具变形特征的滑塌沉积和砂质碎屑流沉积,位于三角洲沉积的前下方;中部扇发育辫状水道沉积和溢岸沉积,以块状砂质碎屑流沉积为主,砂体厚度较大;外部扇以完整和不完整鲍马序列为特征的薄层浊积岩为主,含有部分零星分布的朵叶体沉积,砂体厚度相对较薄。

Figure 11. Model of deep⁃water gravity flow deposits in the middle member of the Cretaceous Pointe Indienne Formation, Lower Congo Basin[35]

-

(1) 下刚果盆地白垩系Pointe Indienne组发育砂质碎屑流、泥质碎屑流和浊流3种重力流沉积及与重力流形成过程相关的滑动—滑塌沉积,砂质碎屑流沉积以块状层理细砂岩为主,含大型漂浮泥砾和泥岩撕裂屑,顶、底界面一般为突变接触;泥质碎屑流沉积通常含有少量的暗色泥岩碎屑和砂质团块,见“泥包砾”结构;浊流沉积以发育完整或不完整的鲍马序列为特征;滑动—滑塌沉积具有明显的剪切滑移面,可见旋转火焰构造、砂岩扭曲杂乱分布及褶皱变形层。

(2) 研究区识别出滑塌沉积与砂质碎屑流沉积叠置、多期砂质碎屑流沉积叠置、砂质碎屑流沉积与泥质碎屑流沉积叠置及砂质碎屑流沉积与浊流沉积叠置等4种类型的重力流沉积垂向组合,其中以多期砂质碎屑流沉积叠置和砂质碎屑流沉积与浊流沉积叠置最为常见,表现为中部扇的辫状水道沉积的特征,单层砂体厚度可达20 m,是油气勘探的重点储集层。

(3) 在一定的触发条件下,斜坡处不稳定的三角洲沉积发生滑动—滑塌,并在水体不断稀释的作用下,依次发育砂质碎屑流、泥质碎屑流和浊流沉积,形成具明显3部分的深水重力流沉积体系;其中上部扇以主水道沉积为主,表现为具变形特征的滑塌沉积和块状砂质碎屑流沉积;中部扇以辫状辫状水道和溢岸沉积为主,表现为含漂浮泥砾的块状砂质碎屑流沉积,砂体厚度较大;外部扇以完整和不完整鲍马序列为特征的薄层浊积岩为主,含有部分零星分布的朵叶体沉积,砂体厚度相对较薄。

DownLoad:

DownLoad: