HTML

-

浅水三角洲一般发育于水体较浅、物源供给充足、构造稳定的坳陷湖盆边缘或陆表海环境[1-7]。现代浅水三角洲十分发育,典型的有Wax湖三角洲、Atchafalaya三角洲、洞庭湖三角洲、鄱阳湖三角洲等[8]。古代地层记录中也广泛发育浅水三角洲,并可在合适的条件下形成优质的油气储层。近年来,地质研究人员在我国东西部含油气盆地中发现了大量浅水三角洲成因的油气储层,包括松辽盆地[9-11]、鄂尔多斯盆地[12-14]、渤海湾盆地[15-16]及四川盆地[17-18]等。因此,自20世纪90年代以来,浅水三角洲一直以来都是沉积学和储层地质学研究的热点之一。

根据公开发表的文献,目前研究的浅水三角洲实例主要形成于湿润气候下,具有稳定、长期的水流和沉积物供给且三角洲沉积区植被发育良好、水体基本稳定[6,12,19-23],因而这类浅水三角洲的沉积过程较为稳定,发育过程连续,沉积物黏度高,河道化程度高[24]。与水深较大环境下形成的三角洲相比,浅水三角洲具有“顶积层—前积层—底积层”发育不典型、河道化沉积占主导、河口坝发育程度低等特征[20,25-26]。针对湿润环境下形成的浅水三角洲实例,国内外学者进行了长期深入的研究,并建立了沉积模式[8,21-25]。然而截至目前,针对干旱炎热气候下坳陷湖盆边缘发育的浅水三角洲体系的研究还极为有限。部分研究表明,无论干旱还是湿润气候都能发育浅水三角洲,松辽盆地三肇凹陷扶余油层、库车凹陷克拉苏冲断带巴什基奇克组、渤海湾盆地发育干旱浅水三角洲[27-28]。针对这类三角洲的研究表明,在干旱的背景下,湖盆水体分布更为局限,湖平面升降更为明显,分流河道延伸较远(可达20 km),沉积特征及其沉积构型特征明显有别于湿润气候条件下的三角洲。为了明确干旱气候条件下浅水三角洲的沉积特征与沉积模式,本文以青海尕斯库勒油田下油砂山组为例,开展干旱湖盆浅水三角洲沉积特征与沉积模式研究,在现代沉积、岩心及测井资料的基础上,采用比较沉积学方法分析沉积特征并探讨沉积模式。

-

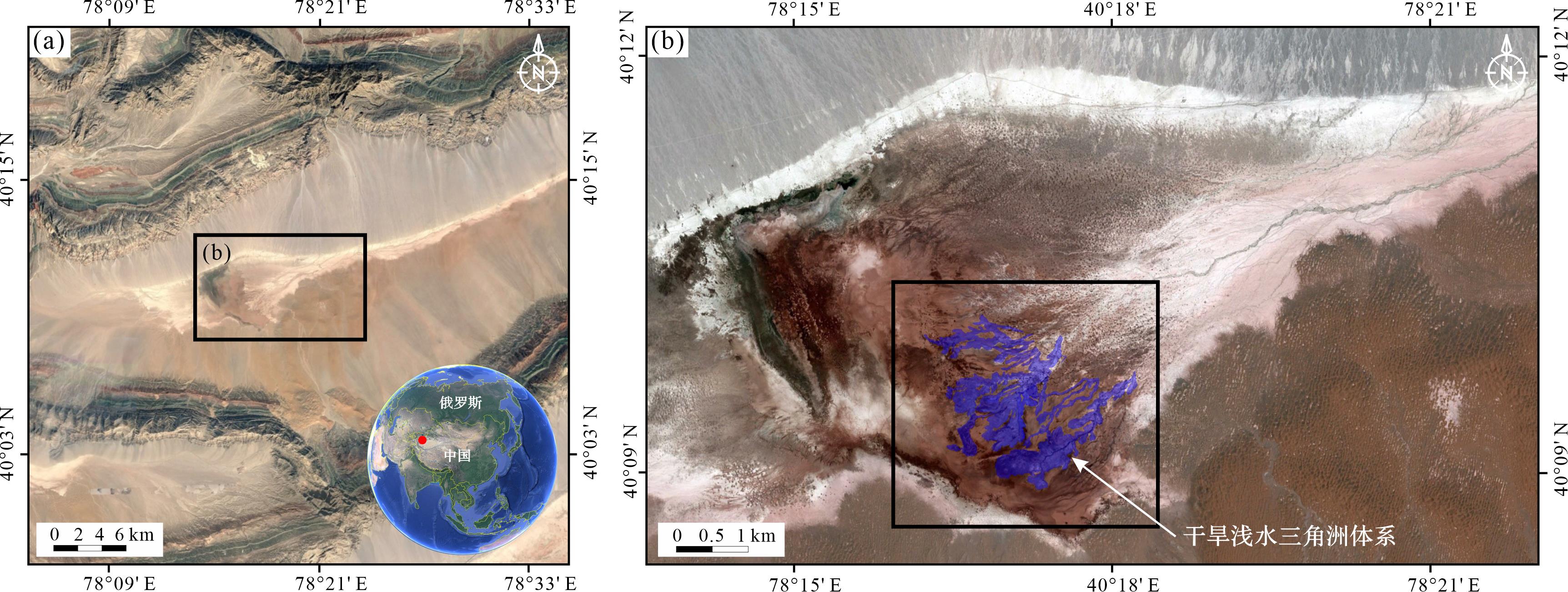

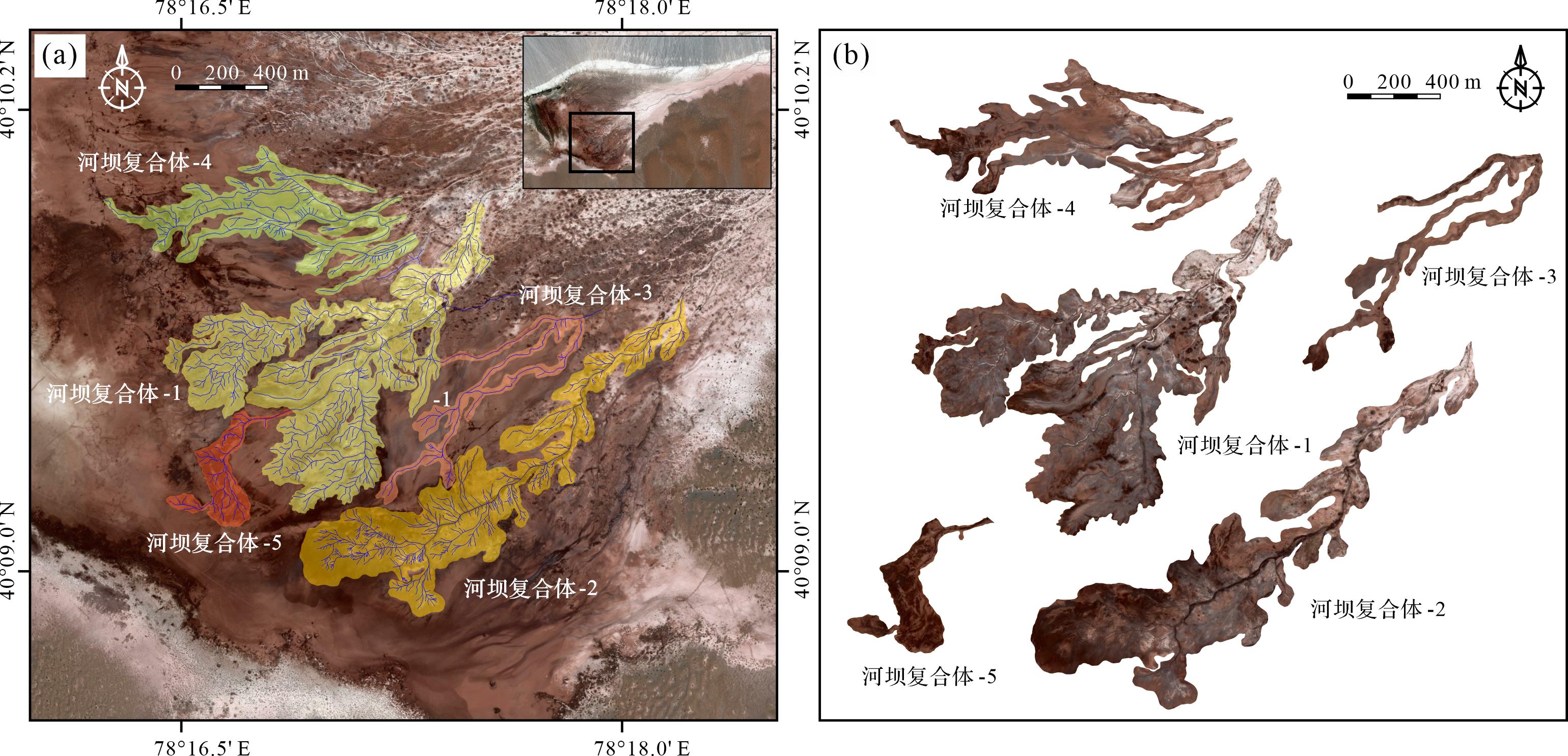

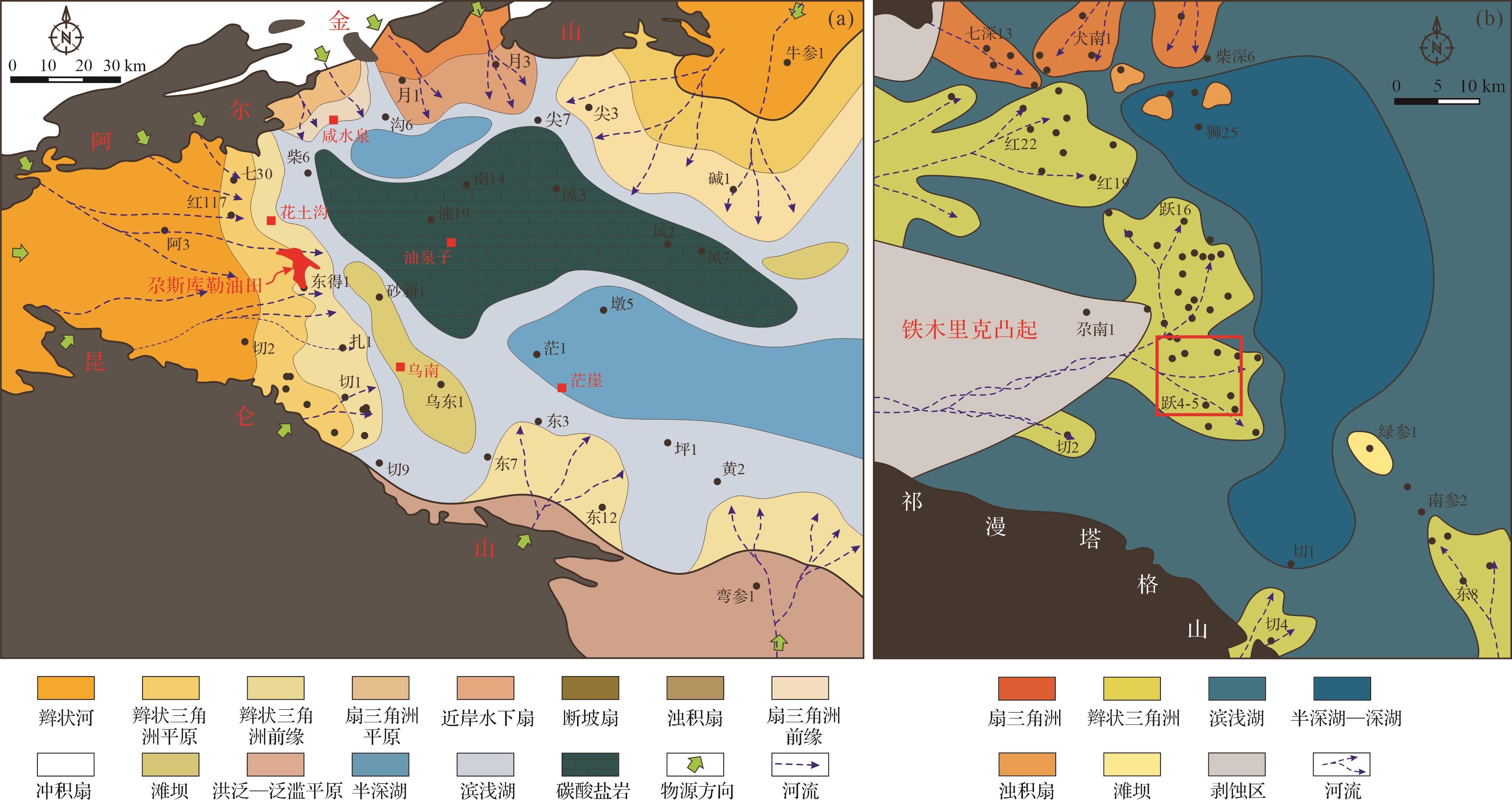

青海尕斯库勒油田位于柴达木盆地西端,其北部为阿尔金山物源区、西南部为昆仑山物源区(图1)。根据青海油田针对柴西南地区的岩相古地理研究,在下油砂山组沉积时期,研究区处于铁木里克凸起的前端,由一西—东方向的大型物源供给,形成大面积连片的三角洲体系。尕斯库勒油田位于该三角洲复合体的南部分支(图1),这一区域物源大致为南东方向,因此,下油砂山组沉积时期,该油田位于一个大型三角洲复合体系的中前端,具备发育复杂叠覆三角洲体系的潜力(图1a)。尕斯库勒油田研究区内资料条件较为丰富,钻遇VI油组的井共有495口,其中取心井3口(包括密闭取心井1口,Y8652)。

Figure 1. Paleogeographic background of the Gaskule oilfield during the sedimentation of the Lower Youshashan Formation in the Neogene

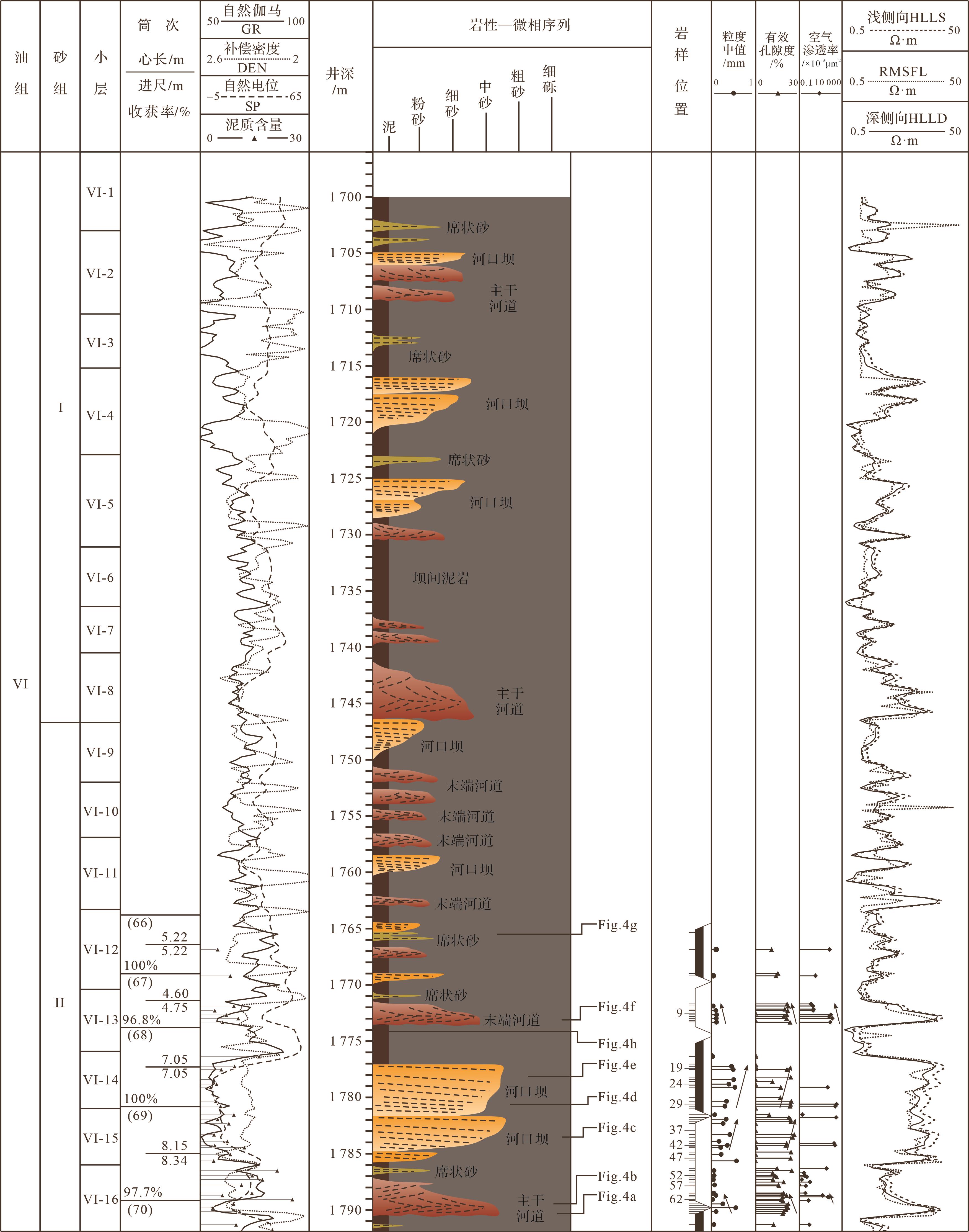

VI油组属于新近系下油砂山组下部沉积,平均厚度为80 m,可分为2个砂组和18个小层,各小层呈等厚加积方式,其岩性以中—粗砂岩、细砂岩、粉砂质泥岩为主,偶见含砾粗砂岩,总体上属于中—细粒沉积体系,水动力总体偏弱。VI油组砂地比约为35%,砂体连片程度较低[29-31],泥岩广泛发育并多呈红色,岩心分析化验资料显示下油砂山组沉积时期古盐度为16‰~40‰,泥岩硼元素含量高于普通淡水泥岩(硼元素含量高达(89.6~170.4)×10-6 mg/L,平均为131×10-6 mg/L,根据硼元素含量计算可得古盐度为15%~67.2‰),Sr/Ba比值为0.37~1.05(平均为0.58),属于典型的半咸水环境沉积产物[32]。综合来看,VI油组沉积时期长期处于暴露环境。取心井(Y8652、Y7640及YX6551井)分析化验结果表明,储层碎屑成分主要由长石(58.6%)、石英(32.7%)和岩屑(主要为岩浆岩岩屑,8.7%)组成。长石风化程度中等,表面干净,可见少量云母碎片且具定向性。因此,VI油组沉积时期具有明显的近源—偏细粒沉积特点。测井曲线与岩心资料显示,VI油组主力砂体存在频繁的正、反韵律垂向、侧向组合[30-31],这与油砂山对应层位露头上识别的分流河道—河口坝组合匹配[32]。综上,VI油组属于干旱炎热条件下的浅水三角洲沉积。

由于地下测井和岩心资料往往较为有限,难以把握三角洲沉积体空间展布特征,在研究中选取硝尔塔拉湖干旱浅水三角洲进行比较沉积学研究。硝尔塔拉湖位于新疆柯坪县境内、南天山南部一背驮盆地内,其周缘为巴依瓦克塔格山、其克塔格山、塔塌尔别勒套山所辖,属于典型的内流湖(图2a)。周缘山体海拔高度为2 000~2 500 m,湖区海拔高度为1 366 m,山顶至湖区距离约10 km。硝尔塔拉湖水源主要来自于上述三座逆冲断裂形成的山体,由于南北两座山(巴依瓦克塔格山、其克塔格山)近平行分布,所辖山谷长约30 km,硝尔塔拉湖沉积体系的主体受到东西向峡谷汇集的水流和沉积物供给,形成了硝尔塔拉湖三角洲(图2)。柯坪县属大陆性暖温带干旱气候,年均降水量为73.8 mm,年蒸发量2 864.8 mm,蒸发量为降雨量的40倍以上,气候非常干旱。年平均气温11.4 ℃,极端气温最高43.1 ℃,最低-29.3 ℃,平均日温差14.6 ℃,在沉积活跃的夏秋两季,日间平均气温为30 ℃以上,月均降雨量仅为50 mm,因而硝尔塔拉湖三角洲体系整体呈褐红色的氧化特征(图2)。利用全球海拔高程模型(DEM)资料实测发现,硝尔塔拉湖东岸浅水三角洲发育区(图2b)地形坡度平均为0.04°,属于典型的缓坡。与尕斯库勒油田下油砂山组VI油组沉积相比,两者沉积气候环境相当,沉积物颜色相近,具有较好的对比条件。

-

根据岩心、测井及分析化验资料,综合分析VI油组沉积微相特征并划分了微相类型。在VI油组内共识别出5种微相类型,包括主干分流河道、末端分流河道、河口坝、席状砂、坝间泥岩(图3)。

主干分流河道。在垂向上一般孤立分布或与河口坝叠切发育,其岩性一般为含砾粗砂岩—细砂岩(图4a,b),自下而上逐渐变细,呈现明显的正韵律特征,底部一般发育含砾粗砂岩,具有大型槽状交错层理,向上逐渐过渡为低角度交错层理[32]。根据岩心分析化验资料,其粒度、孔隙度及空气渗透率均存在明显的正韵律特征(图3),主干分流河道厚度一般为1~5 m(表1)。

微相类型 测井响应模板 沉积特征 电性特征 典型岩心 主干分流河道 厚度较大(1~5 m),呈明显的正韵律特征,底部粒度较粗(含中砾砂岩),向上逐渐变细且砾石颗粒数量减少、粒度变细(偶含细砾中砂岩),SP曲线远离基线,GR值低,电阻率高 SP:69.0~72.0 mVGR:56.0~67.0 APILLS:5.3~11.0 Ω·mLLD:4.5~13.0 Ω·m 顶部Fig.4b底部Fig.4a 末端分流河道 厚度较小(<1 m),呈正韵律特征,一般为中—细砂岩,泥质含量较高,GR值整体高于主干分流河道,SP值明显低于主干分流河道,电阻率较高 SP:88.0~90.0 mVGR:68.0~74.0 APILLS:4.1~5.2 Ω·mLLD:3.8~4.6 Ω·m Fig.4f 河口坝 厚度较大(1~5 m,叠置复合河口坝厚度可达10 m),呈明显的反韵律或复合反韵律,岩性自下而上逐渐由细变粗,底部一般为粉砂岩、细砂岩,向上逐渐变为中—粗砂岩,顶部偶见含砾砂岩,SP曲线远离基线,GR值低,电阻率高 SP:74.5~82.7 mVGR:56.6~76.6 APILLS:6.4~14.2 Ω·mLLD:5.1~11.2 Ω·m 顶部Fig.4d中部Fig.4c底部Fig.4b 席状砂 厚度较小(<0.5 m),曲线形态往往呈微弱反韵律或微弱对称形态,岩性一般为粉—细砂岩,SP曲线靠近基线,GR值较高,电阻率较低 SP:88.1~88.2 mVGR:77.6~80.1 APILLS:3.2~4.3 Ω·mLLD:2.9~3.8 Ω·m Fig.4g 湖相泥岩 SP曲线靠近基线、平滑顺直,GR曲线存在一定幅度的波动且与粉砂含量相关,电阻率低 SP:98~110 mVGR:72.7~85.2 APILLS:1.8~2.3 Ω·mLLD:1.5~1.9 Ω·m Fig.4h 末端分流河道。一般为薄层中—细砂岩(图4f),垂向上孤立分布。这类河道分布于主干分流河道的末端,为多分支状河道,其厚度往往小于1 m(表1),规模较小但数量较多(图3)。自然伽马(GR)和电阻率曲线幅值明显低于主干分流河道但同样存在明显的正韵律特征(图3),露头研究表明,这类水道往往存在较小规模的槽状交错层理和低角度交错层理[32]。

河口坝。在垂向上一般呈多期叠置或孤立分布式,单一河口坝厚1.5~5 m,叠切厚度可达8 m(图3)。河口坝呈现明显的反韵律特征,岩心分析化验数据显示河口坝组合体垂向上存在明显的粒度分异,自下而上中值粒径从0.2 mm增大到0.55 mm,孔隙度、渗透率同样存在明显的反韵律特征(图3、表1)。岩心照片显示,河口坝下部为分选性较差、泥质含量较高的细砂岩(图4c),中部则为分选较好的中砂岩(图4d),上部为粗砂岩,偶见砾石(图4e)。相对于主干分流河道,河口坝的发育厚度往往较大、沉积物分选性更好。

席状砂。一般为粉—细砂岩,泥质含量较高,一般呈浅灰绿色(图4g),测井曲线上往往表现为小幅度高值,幅值明显低于河口坝和河道,根据取心井观察和测井曲线识别结果,其厚度一般为0.2~0.5 m(表1),在垂向上一般孤立分布(图3)。

-

为了明确干旱浅水三角洲沉积特征并构建沉积模式,采用现代沉积特征与平面微相结构样式分析和地下储层沉积相分析相结合的手段,通过比较沉积学方法构建沉积相模式。

-

干旱浅水三角洲具有明显有别于湿润气候背景下其他类型三角洲的沉积条件。一般而言,表现为水流供给条件变化剧烈、湖平面升降频繁、广泛长期暴露等特征,导致这类三角洲的沉积存在高频率事件性特征。

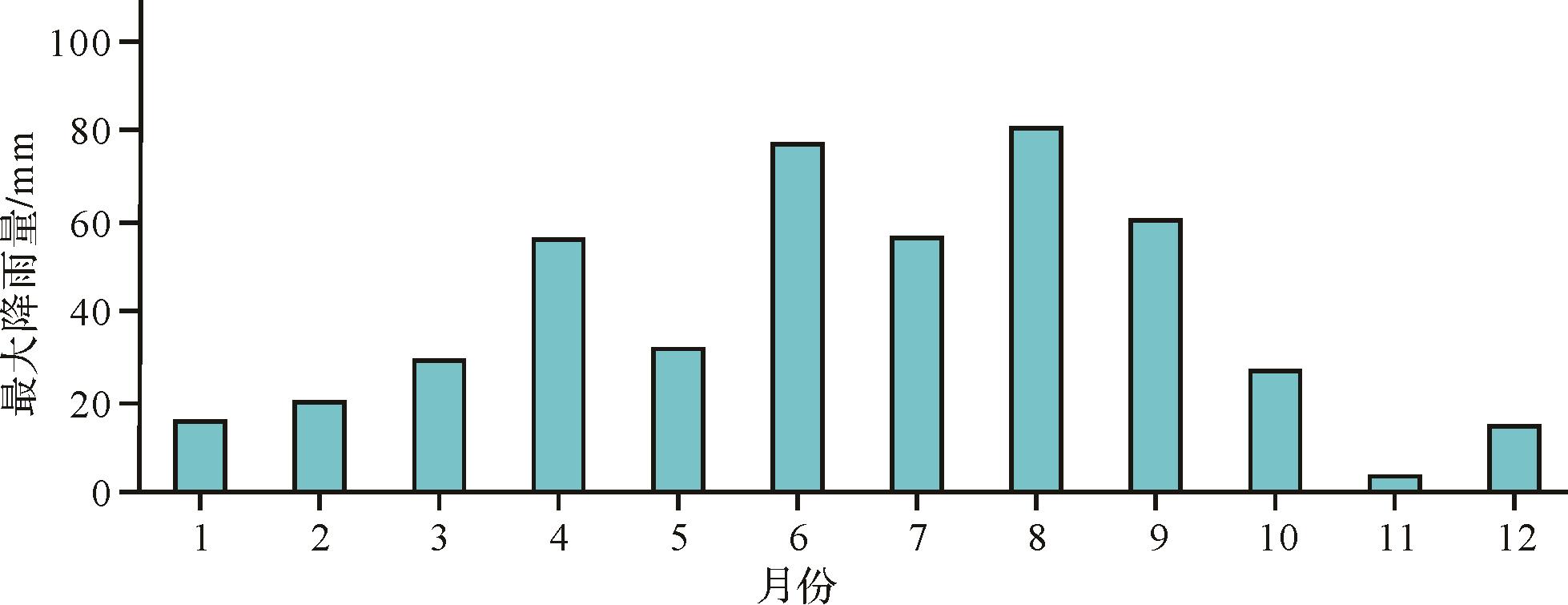

新疆柯坪地区的累年各月降雨量数据显示,每年4、6、8月为强降雨时期,其他各月降雨量均较低(图5),湖区周边无雪山融水供给(图6),导致硝尔塔拉湖三角洲的主要沉积活跃期为气温较高的夏秋季。

Figure 6. Satellite map of Xiaoertala Lake and its surrounding area in different seasons (data were extracted from Planet Explorer, 2019⁃2021)

近年来的卫星图像显示,虽然在每年的不同季节湖岸线和湖区面积存在一定幅度的波动,但整个三角洲沉积区域内沉积物的颜色和样式均未出现明显变化(图6),硝尔塔拉湖东岸三角洲岸线波动范围在1.5 km内,波动区域为三角洲前缘沉积的主体区域。由于硝尔塔拉湖为内流湖,其东岸三角洲的进退或沉积过程基本上是由季节性水流控制的:洪水季节水位上涨、由进积转向退积;枯水期水位快速下降,造成原有分流河道体系下切并向湖盆中心区域供给沉积物形成新的三角洲前缘。

-

硝尔塔拉湖东岸浅水三角洲具有典型的河控特征,每一条上游供给河流进入三角洲沉积区后均可形成一个河流—河口坝复合体(图7)。由于三角洲平原整体地势平坦,湖内水位升降频繁,供给河流的生存周期一般较短,不同时期的供给河流及其两侧附属的河口坝沉积物往往存在复杂的叠切关系,一般发生下切作用的是供给水道及其延伸河道而发生叠置的则为河口坝(图7b)。

Figure 7. Morphology, distribution principle, and river network system of the channel⁃channel mouth bar complex in the Xiaoertala Lake delta (satellite photo date: 2009⁃07⁃04)

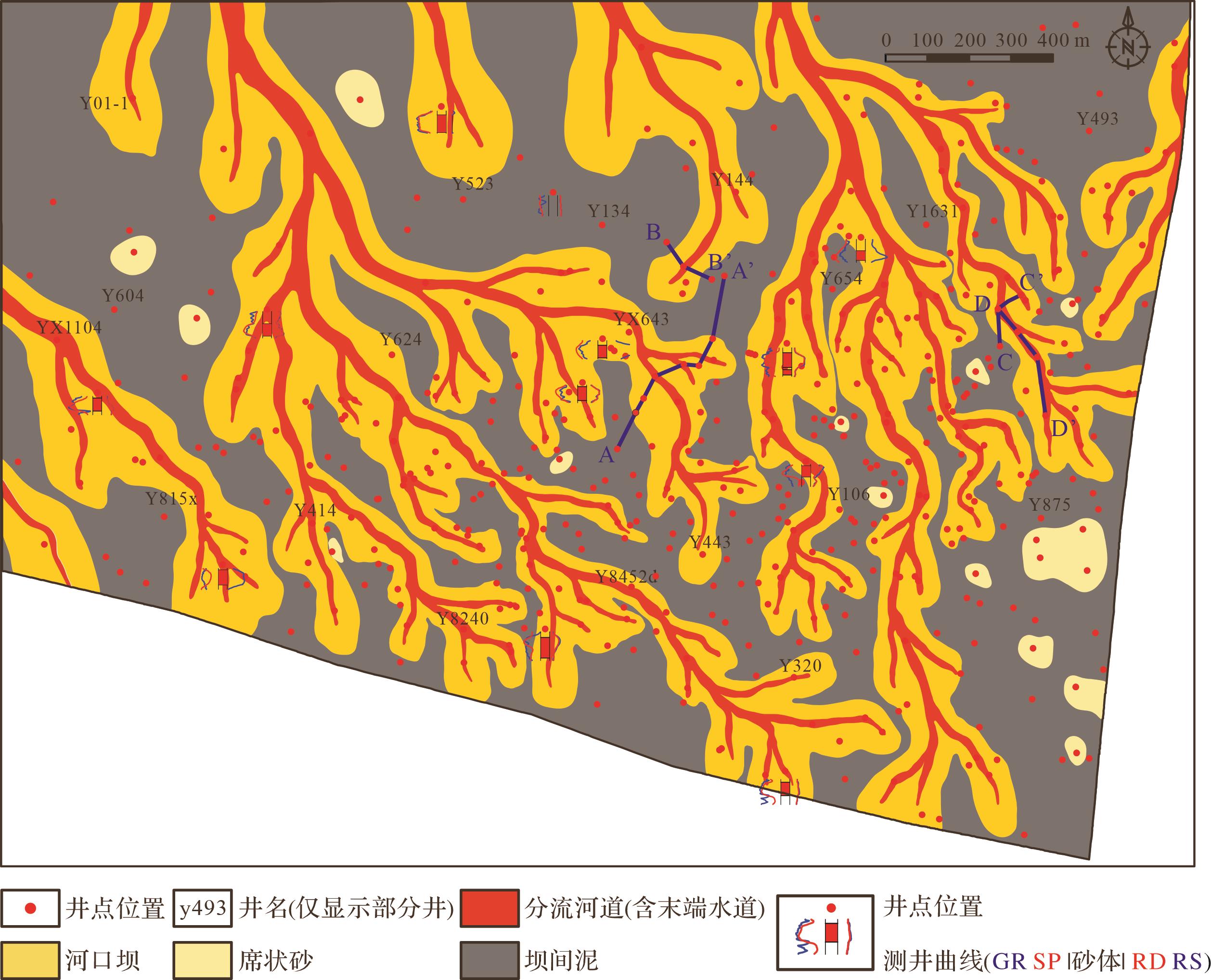

根据河网的发育关系,可将三角洲体系中的河坝组合单元逐一识别,在硝尔塔拉湖东岸三角洲发育的主体区域内共识别出5个独立的河坝复合体(图7c)。供给河流进入三角洲沉积区后往往会出现分流,由一条河道分散为2~5条分流河道。供给河道的上游段侧缘除了河口坝外,还可发育少量决口水道—朵体复合体,而下段则以多个分流河道—河口坝复合体为主(图7c)。单一供给河道—河口坝复合体的规模一般在数百米至数千米,不同复合体形状差异较大,主要表现在分支数量、分支长度等。

-

供给河道—河口坝复合体由一条供给河道控制,从三角洲平原延伸入湖并形成主干分流河道—末端分流河道及相应河口坝共同组成的大型复合体。以河坝复合体—供给河道—河口坝组合体为例,该复合体由一条宽约15 m的供给河道控制,延伸距离约2 km。该复合体顺源存在较明显的变化,上游河道规模较大但河口坝规模有限,而下游河道分支为多条分流水道但河口坝规模和数量较大(图8a)。根据2009年7月4日(湖泊干涸)和2010年10月7日(高水位)两个时间节点的卫星照片对比显示,该组合的顺源分布与湖岸线的分布存在关联,在干涸时期三角洲完全暴露,整体均处于高温干旱氧化环境,而在高水位时期,上游部位依然暴露而下游部位则完全被水体覆盖。在上游部分,供给河道两侧存在少量流程较短、规模较小的河口坝体,一般形成于较高水位时期;而在下游部分,由于其沉积时期大部分沉积作用发生在水下,因而供给河道往往分支为多条分流水道,并产生对应数量且规模较大的河口坝,在河道的多次分支影响下,下游部分可分为多个级别的数十条分流河道(图8)。需要指出的是,由于每年降雨时间存在一定程度的波动,高峰降雨过程可能出现在夏—秋季的某个不确定时间段,或早或晚。2009年7月4日,虽本地区已进入历年统计结果中的降雨高峰期,但仍未发生较大的降雨事件,湖区仍然保持干涸状态。实际上,湖泊每一年的主要沉积活跃期会随着大规模降雨事件发生的早晚波动而存在一定程度的差异,但仍集中在夏秋两季,三角洲沉积物的氧化作用也较强。

-

在每个供给河道—河口坝复合体内部,由于供给河道存在多次分支,可形成多个分流河道—河口坝组合(图9)。

这类分流河道处于整个体系的末端,因而也可称为末端分流河道。由于供给河道在一个或多个部位分支为多条末端分流河道,不同位置的分流河道形态、样式及水动力条件存在一定的差异,对应地,不同的末端分流河道形成的河口坝形态及规模也存在差异。根据卫星照片显示的形态特征,可将末端河坝组合按照形态分为两种基本类型,包括河道侧缘决口形成的分流河道—决口朵体型和分流河道入湖形成的河道—河口坝型(图9)。

分流河道侧缘决口的方式一般包括河道两侧决口(图9a1~a4)、河道单侧决口(图9b~c)两种亚类型,其中双侧决口一般是顺着窄且较为顺直的分流河道发育,而单侧决口则往往是受到三角洲地貌的起伏影响,地貌较低的河道一侧发生决口。决口往往形成决口水道与决口朵体组合(图9b,c)。

分流河道入湖形成河道—河口坝一般由多条分流河道控制,单一分流河道可供给形成一个分流河道—河口坝组合,多条分流河道控制的河坝组合侧向叠置、拼接,最终可形成面积较大、砂体发育较好的连片状复合体(图9d~g)。

-

VI油组沉积背景与硝尔塔拉湖东岸三角洲具有类似的沉积环境和沉积物供给条件等,因而两者沉积特征也较为相近。根据岩心分析、岩电标定及测井响应,利用495口井砂体解释与单井相解释结论,通过绘制砂体厚度等值线图、主流线分布图及沉积微相图,明确了VI油组干旱浅水三角洲沉积特征及其分布样式(图10)。

结果表明,在VI油组内,供给河道自北向南流动,并在研究区中部入水,形成多分支的末端分流河道。随着河道的逐级分流,其宽度由20~40 m逐步减小为5~10 m(图10),更多更小规模的末端分流河道受限于资料的局限性而难以表征。

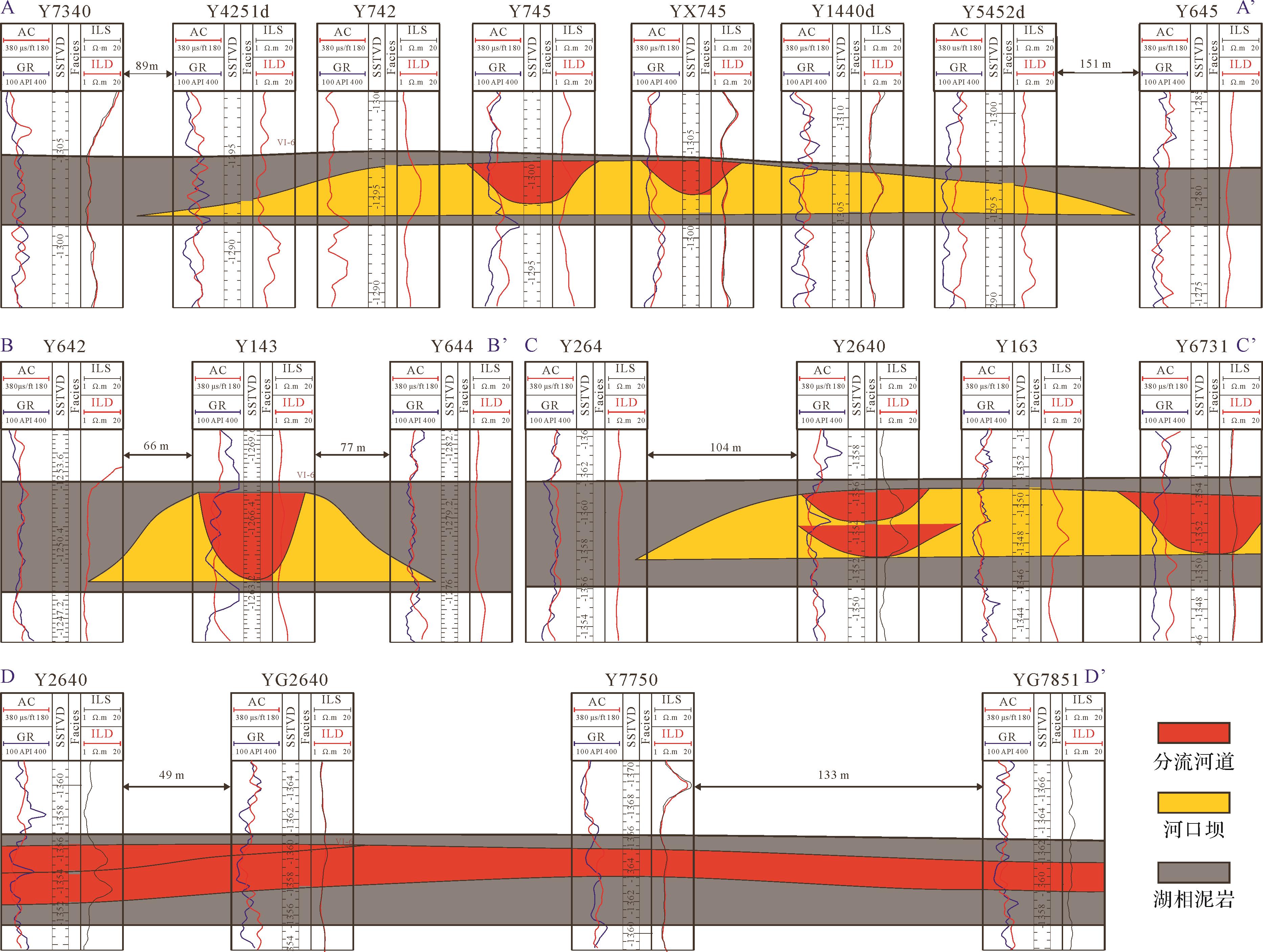

在VI油组内部,河网广布,这与下油砂山组露头上高频发育的小规模分流河道具有很好的对应性[32]。河口坝的规模往往有限,其宽度为50~300 m(图11),并呈现为两种样式:其一为河道末端叠覆式末端分流河道—河口坝复合体,其二为顺流程较长、宽度有限但较为顺直的河段侧缘发育的决口水道—决口扇复合体。

Figure 11. Sedimentary facies sections of a typical layer in the VI oil zone (the layer is VI⁃6, positions of the sections were shown in Fig.10)

结合沉积相平面剖面展布图分析,大型河坝组合宽度为200~300 m,分流河道发育于河口坝顶部中轴部位(图11,A—A’和C—C’剖面);小型河坝组合则发育于分流河道末端,其规模有限,宽度小于100 m(图11,B—B’剖面)。分流河道顺源发育稳定,延伸距离较长(图11,D—D’剖面)。

-

为了明确硝尔塔拉湖现代干旱浅水三角洲与VI油组三角洲之间的关联性,分别从沉积物分布规律与颜色分异特征、沉积微相类型与分布规律、沉积体规模等方面进行对比分析。

-

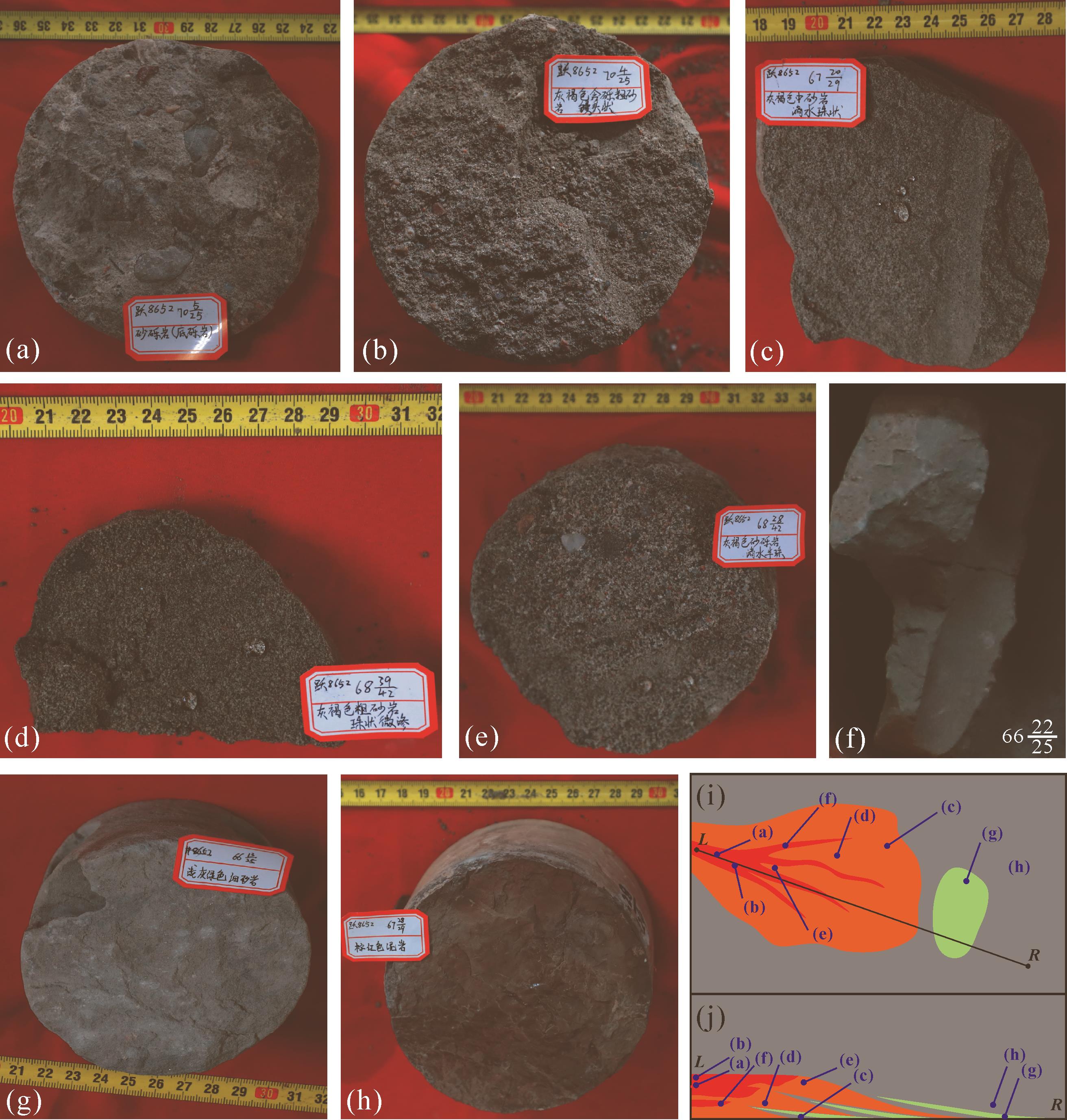

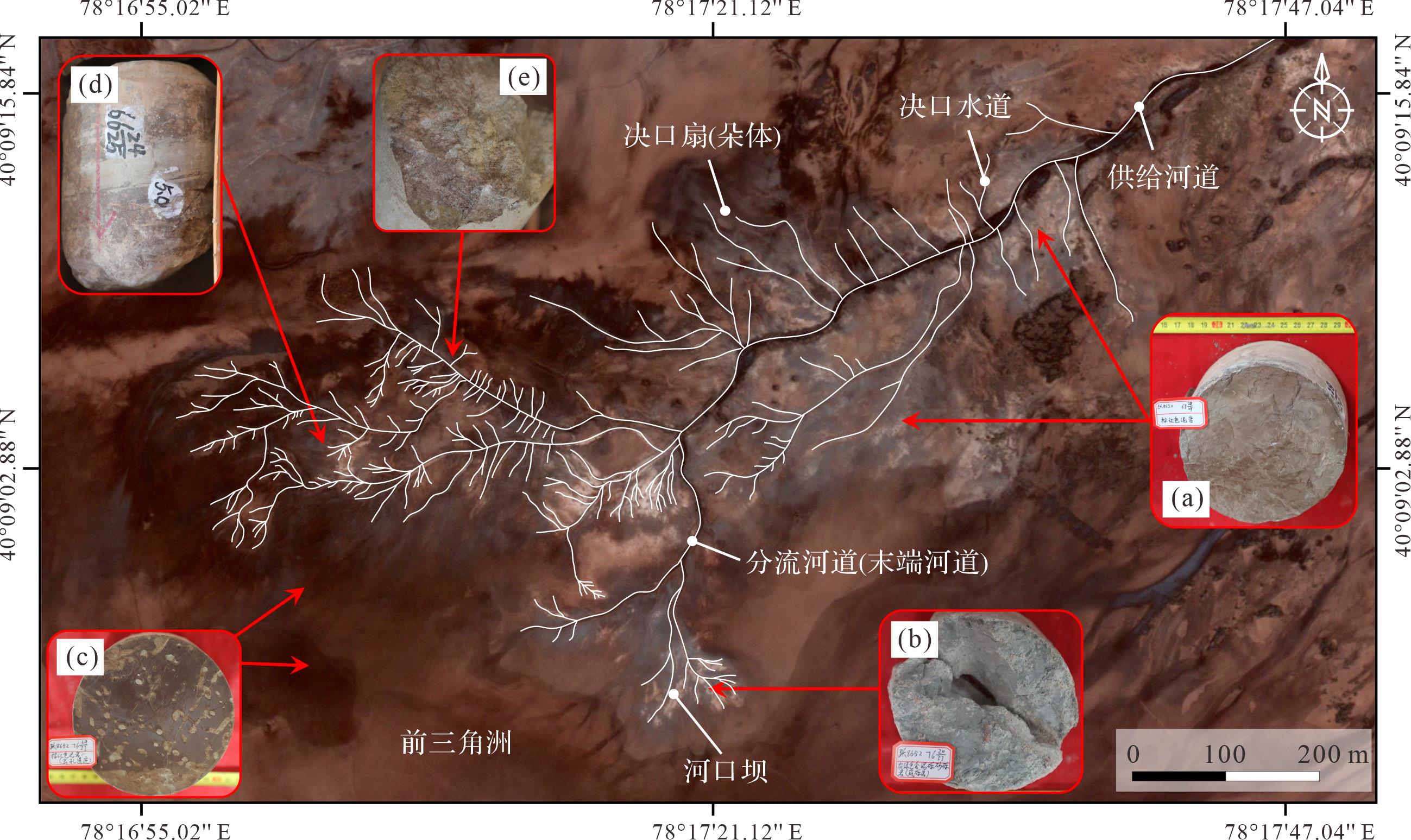

硝尔塔拉湖浅水三角洲卫星图像解析结果表明,干旱浅水三角洲湖平面升降频繁且湖岸线往往在干旱季节降至三角洲前缘之外(图8),造成三角洲整体遭受暴露,三角洲沉积物整体呈现氧化特征。由于每一次湖平面升降过程中砂质沉积物主要分布于三角洲前缘,以河口坝、河道等厚度较大的微相为主且砂质成分往往在暴露环境下保持原色,因而砂岩遭受氧化的程度较低;相反,泥岩沉积较为均匀,因而在三角洲平原、前缘及前三角洲范围内呈现大面积连续薄层展布样式,在暴露环境下易受到彻底的氧化而呈暗红色特征(图4,12)。

Figure 12. Correlation between cores from the VI oil zone and shallow⁃water delta sediments in Xiaoertala Lake (photo date: 2009⁃07⁃04)

两个三角洲体系内沉积物分布也具有较好的对应关系,主要体现在不同岩性、颜色的沉积物的分布规律相似性。在河道主体部位,沉积物粒度较粗,为灰色砂岩或杂色砂岩(图12b,e);在河口坝上,一般为杂色中细砂岩(图12d);在决口扇远端则可见红色泥岩(图12a),与油砂山露头上决口扇岩层颜色观察结果相符[32];在前三角洲,岩心呈典型的暗红色并发育垂直虫孔,这与硝尔塔拉湖前三角洲区域颜色和较大的水深特征一致(图12c)。

-

根据硝尔塔拉湖东岸三角洲体系完全暴露时期卫星照片分析结果可知,干旱浅水三角洲的基本结构单元为一条三角洲平原供给河道向湖延伸并逐渐分支,形成顺源方向上依次发育供给河道(主干分流河道)、供给河道侧缘决口朵体、末端分流河道、河口坝(图8,9)。这一基本结构在VI油组也能清晰呈现,即由一条主干分流河道供给,并向湖逐渐延伸、分支为多条河道,每条河道均供给沉积物形成河口坝(图10)。在当前条件下,VI油组沉积相解剖精度受限于资料条件且沉积微相单元特征具有相似性,因而并未对供给河道、分流河道和决口扇、河口坝进行精细区分与表征。

这一基本的结构单元一方面发育数量较多,可在平面上形成多期次切割叠置的复合体,另一方面则可进一步细分为一系列的微相单元。

-

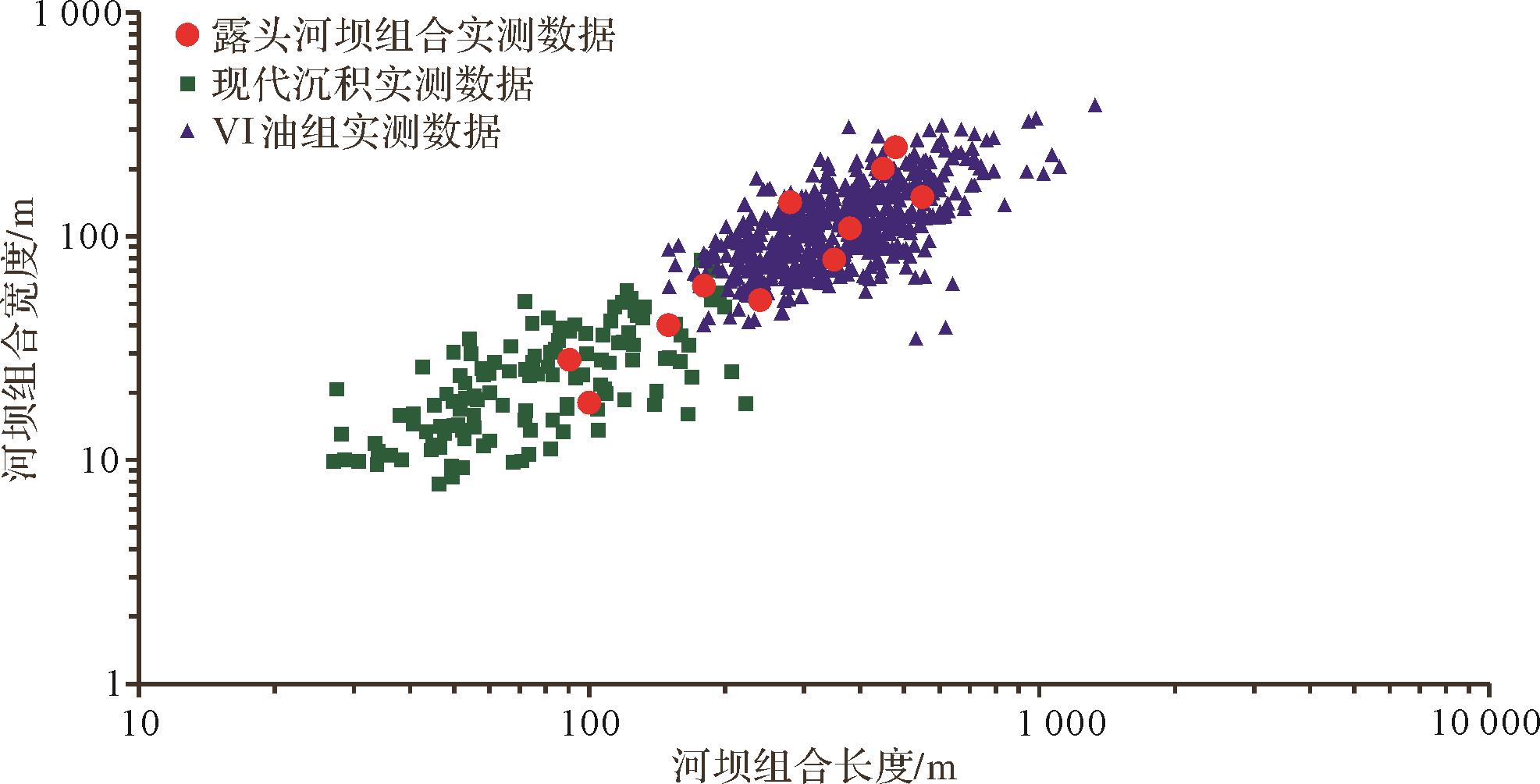

在平面沉积相分布样式对比的基础上,进一步将硝尔塔拉湖东岸三角洲、VI油组及油砂山露头分流河道—河口坝组合规模的实测数据进行对比分析(图13)。结果表明,三种数据具有相似的长宽关系,但规模各有不同,VI油组实测得到的河坝组合规模较大,现代沉积(硝尔塔拉湖东岸三角洲)实测得到的河坝组合规模较小,油砂山露头实测数据则介于前两者之间。其主要原因是现代沉积实测数据测量精度更高,而VI油组解剖精度相对较低。从VI油组中识别出的河坝组合规模可能相当于硝尔塔拉湖东岸现代浅水三角洲卫星照片中识别的多个关联性河坝组合。综上,实测数据显示,露头、现代沉积及地下沉积学解剖获得的定量规模数据具有一致的规律(图13)。

3.1. 硝尔塔拉湖东岸浅水三角洲沉积背景

3.2. 干旱浅水三角洲沉积体系平面分布样式

3.2.1. 河坝组合分布特征

3.2.2. 单一供给河道—河口坝复合体沉积特征

3.2.3. 单一供给河道—河口坝复合体内部分流河道与河口坝沉积特征

3.3. VI油组浅水三角洲沉积体系分布样式

3.4. VI油组干旱浅水三角洲与硝尔塔拉湖东岸浅水三角洲比较研究

3.4.1. 沉积物颜色分异特征与分布规律

3.4.2. 沉积微相类型与分布规律

3.4.3. 沉积体规模

-

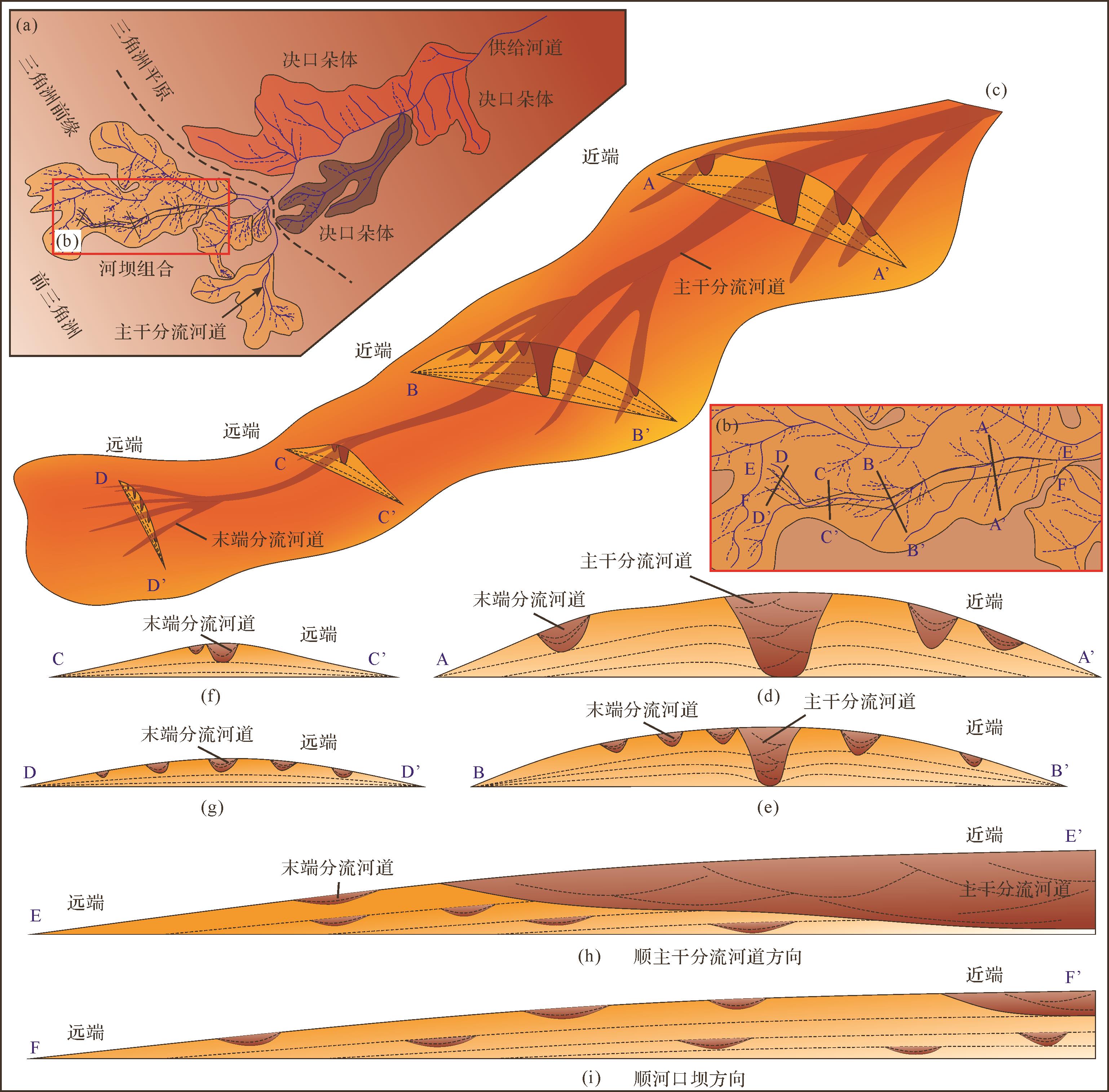

综合VI油组沉积学解剖与硝尔塔拉湖东岸浅水三角洲沉积学解析,采用比较沉积学方法,建立了干旱湖盆边缘浅水三角洲沉积模式(图14)。干旱条件下,浅水三角洲的基本沉积单元为一条供给河道(主干分流河道)供给,并顺源形成供给河道—决口河道与朵体—分流河道—河口坝组合(图14c)。这一组合近端分布于三角洲平原,供给河道为沉积主体,决口水道与决口朵体规模较小、厚度较薄(图14a),进入湖区后,主干分流河流分叉为多条分流水道,并形成一个河口坝复合体(图14a)。

分流河道控制的单一河坝组合体(图14c),为三角洲前缘部位主要的沉积体,可认为是主力储层类型。由近向远,分流河道仍存在逐步分流,并形成由厚变薄的多层垂向加积(图14d~f)和顺源前积(图14h~i)的河口坝,末端的细小的分流河道内嵌在河口坝内部(图14c)。

对比湿润气候条件下发育的浅水三角洲,干旱湖盆边缘浅水三角洲存在明显的事件性特征,其发育过程往往受到不同尺度的极端干旱事件打断,因而其分流河道一般规模较小,延伸较近,河坝组合规模亦较小。干旱背景下的河流生命周期明显较短,导致河流—河口坝组合体发育不稳定,其数量较多但规模明显较小[8]。

-

基于硝尔塔拉湖东岸干旱湖盆边缘浅水三角洲沉积学解析与VI油组的比较沉积学研究表明,干旱湖盆边缘缓坡背景下形成的浅水三角洲体系是一类特殊的三角洲类型,其沉积特征明显有别于湿润气候浅水三角洲。

(1) 在干旱湖盆边缘,由于气候炎热干燥,且存在短期较剧烈的气温变化,湖平面存在频繁的、较大尺度的升降变化,岸线进退变化剧烈且高频。特殊的沉积背景条件导致三角洲沉积过程中,水流与沉积物供给水道存在生命周期明显偏短,进一步引起单一供给河道控制的沉积体规模有限且顺源分异明显。

(2) 干旱浅水三角洲的基本成因单元是以单一供给河道/主干分流河道为骨架、决口水道—朵体与分流水道—河口坝顺源复合而成的组合体。受到频繁的湖平面升降与高频的沉积间断控制,上述组合体呈现从物源点出发、呈辐射状切割叠置的结构样式,经过复杂的叠覆过程,最终形成大面积复合体。

(3) 单一供给河道在平原一般为下切河道,其侧缘往往发育小规模决口水道及与之关联的决口扇/决口朵体;进入前缘后,供给水道往往分叉为多个分流水道,每一条分流水道又供给生成一个河口坝,前缘分流河道—河口坝复合体往往侧向叠覆并形成较大面积的连续砂体。分流河道—河口坝组合一般呈“河在坝上走”的样式。

(4) 干旱浅水三角洲内部,平原亚相主力储层为主干分流水道,而在前缘则为分流河道—河口坝组合。湖平面频繁升降导致平原与前缘沉积反复垂向叠置并造成地层整体呈现较强的非均质特征。

DownLoad:

DownLoad: