HTML

-

从20世纪70年代起,大量学者开展了溶蚀作用对储层物性影响的研究,溶蚀机理主要为大气淡水淋滤溶蚀、有机质热演化产生二氧化碳或有机酸、深部热液溶蚀和碱性溶蚀机制[1⁃5]。在埋藏过程中成岩地质流体及其控制下的矿物溶蚀、溶蚀物质运移及次生矿物沉淀等一系列复杂的物理化学过程对储层质量具有重要的改造作用[6⁃8]。矿物溶蚀过程形成黏土矿物、硅质胶结物和方解石胶结物等减小储层物性的次生矿物,也形成次生溶蚀孔隙增加储层孔隙度和渗透率。溶蚀过程中,由于成岩流体性质不同,矿物选择性溶蚀和溶蚀产物沉淀的不确定性使储层内高孔隙度储层和低孔隙度储层并存[9⁃11],因此,溶蚀作用是否能够提升储层物性取决于溶蚀过程中溶蚀副产物能否被有效搬运从而离开溶解带[1,12]。目前溶蚀作用对储层物性影响的研究主要集中在长石等单矿物和溶蚀实验等方面,将溶蚀过程中矿物溶蚀—流体性质—物质运移和沉淀等物理化学过程作为一个整体进行的研究较少,给有利储层预测带来了难度。

准噶尔盆地玛湖凹陷百口泉组砾岩储层近物源、泥砂砾混杂,粒度分布范围较广,泥质含量较高,砾石内部孔隙含量较低且大多连通性差,储集空间主要位于砾石之间的填隙物内,有效储层体积占比较小,大量的黏土矿物占据了孔隙体积[13⁃20]。在百口泉组埋藏成岩阶段,构造活动较为稳定,断层发育较少,成岩流体主要为继承性原生沉积水,大气淡水影响弱,流体主要在储层孔隙体系中运移[21⁃22]。流体规模对流体—岩石体系中矿物溶解量有着重要控制作用。因此,孔喉结构复杂性和空间分布非均质性导致流体性质变化和物质运移规律研究难度较大,流体作用下矿物化学溶解强度和溶解物质沉淀规律对储层物性起了决定性作用。因此,在常规砂岩研究方法基础上,需要建立适合砾岩储层的物质溶蚀—流体运移—物质沉淀的研究方法,明确成岩流体性质和物质运输及沉淀规律,从而有效预测深层砾岩有利储层分布。本文以准噶尔盆地西北缘黄羊泉地区百口泉组砾岩储层为研究对象,选取不同岩性、岩相、矿物组成和沉积微相类型的砾岩储层,应用薄片观察及定量统计、阴极发光、X射线衍射、扫描电镜、包裹体和Quemscan矿物分析,明确溶蚀作用类型、单矿物溶蚀量和不同矿物溶蚀量所占比例及其与孔渗的关系。综合岩相、沉积环境和砾石与填隙物匹配关系的系统研究,建立不同类型砾岩储层中溶蚀孔隙在埋藏—成岩过程中的演化模式,明确砾岩储层溶蚀过程中单矿物与沉淀物之间的物质迁移模式及其对孔隙发育的影响。综合深层富火山碎屑砾岩储层孔隙演化研究,明确溶蚀作用与储层物性的关系,为预测深层富火山岩岩屑砾岩层系的有利储层提供依据。

-

针对玛湖凹陷黄羊泉地区百口泉组砾岩储层开展了大量岩石和地球化学分析测试。其中物性测试数据和部分岩石成分分析由中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院提供。X射线衍射、Quemscan矿物分析和流体包裹体均一温度测试均委托中石油勘探开发研究院油气储层重点实验室完成。岩相特征研究中砾石和填隙物含量采用人工临摹岩心和图像分析软件相结合方法进行定量统计;矿物溶蚀量采用铸体薄片结合图像分析软件进行定量计算。薄片中若存在原生孔隙、微裂缝等非溶蚀孔隙以及被胶结物充填的溶蚀孔隙,用CorelDraw人工绘制和图像分析软件相结合方法计算矿物溶蚀量。

-

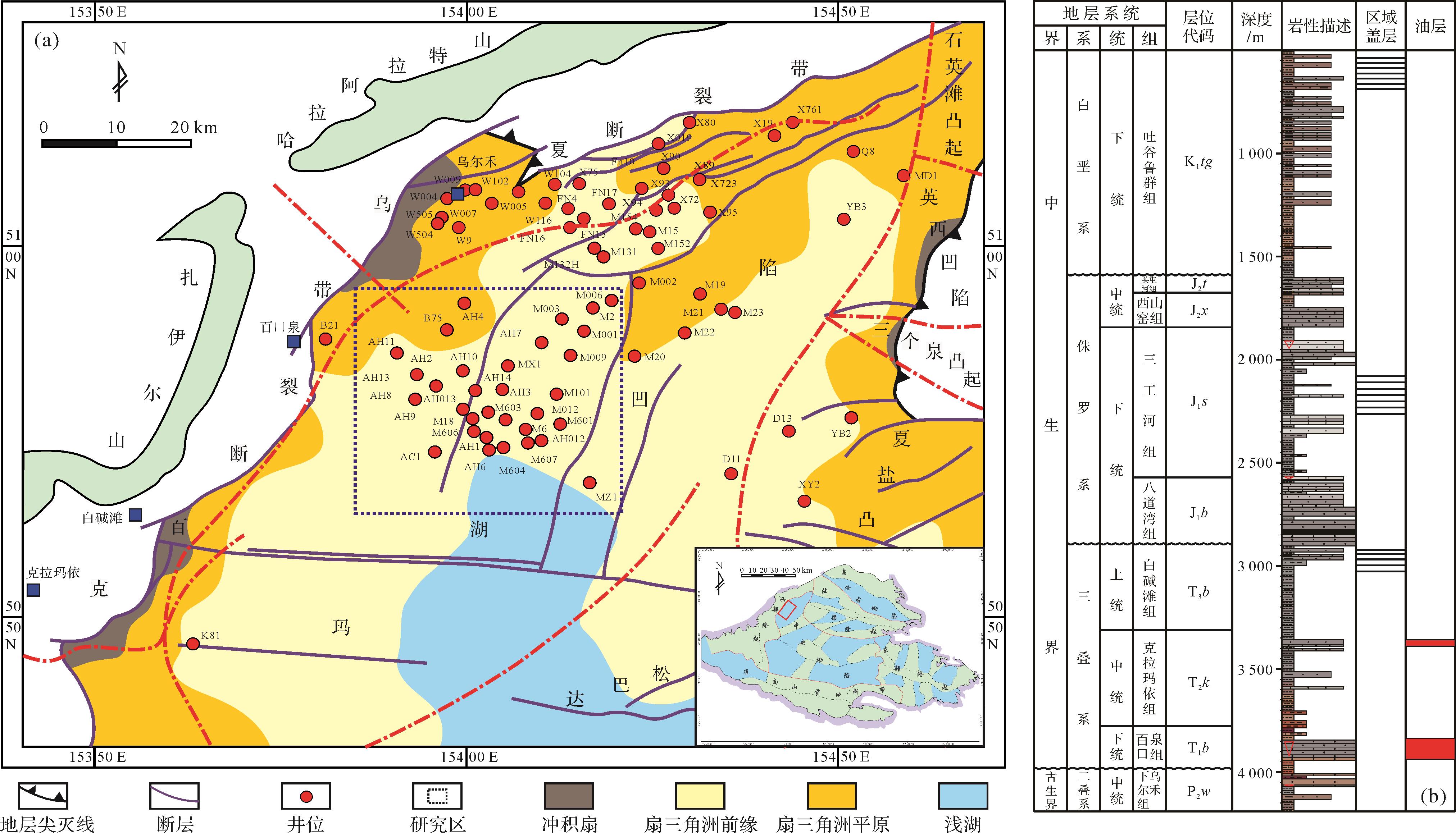

玛湖凹陷位于准噶尔盆地陆梁隆起和中央拗陷的西边,毗邻中拐凸起、三个泉凸起、夏盐凸起和英西凸起,西北上倾方向为克百断裂带,北东方向为乌夏断裂带。黄羊泉地区位于玛湖凹陷西斜坡,整体为东南倾向的平缓单斜构造,地层倾角为1.0°~3.2°,局部发育鼻状构造[19,23](图1a)。玛湖凹陷百口泉组在早白垩世时形态基本形成。克百断裂带和乌夏断裂带在印支时期开始运动,在海西时期构造活动慢慢减弱,在早侏罗纪世最终停止[24⁃25]。黄羊泉地区玛18井区百口泉组分别发育早二叠世形成的北西—南东走向和晚二叠世形成的北东—西南走向的两组断裂,断开层位为二叠系风成组到三叠系的克拉玛依组。

玛湖凹陷三叠系百口泉组整体缺失上乌尔禾组,与下伏中二叠统下乌尔禾组(P2w)呈角度不整合接触,与上覆克拉玛依组(T2k)呈整合接触[14,21,26⁃27](图1b)。研究区百口泉组上部为褐色泥岩夹灰色砂砾岩,中部为厚层灰色砂砾岩,下部为泥岩和厚层褐色砂砾岩。百口泉组发育于温暖潮湿、淡水—微咸水、水体分层不强的弱氧化环境[28⁃29]。百口泉组主要发育扇三角洲平原和扇三角洲前缘亚相,前扇三角洲在研究区内分布较为局限[27]。黄羊泉扇百口泉组整体发育湖侵退积序列的扇三角洲沉积,以泥岩为主的百口泉组三段是典型的区域对比层。扇三角洲平原亚相以分流河道沉积为主,沉积颜色为棕褐色、灰色和灰绿色等,粒度较粗,成分和结构成熟度低,泥质含量高,岩心常见洪积层理、叠瓦状构造、块状层理以及反映水下沉积特征的板状交错层理和平行层理。扇三角洲前缘分布面积较大,以多期叠置的水下分流河道为主,部分井可见前缘碎屑流[17,30]。

-

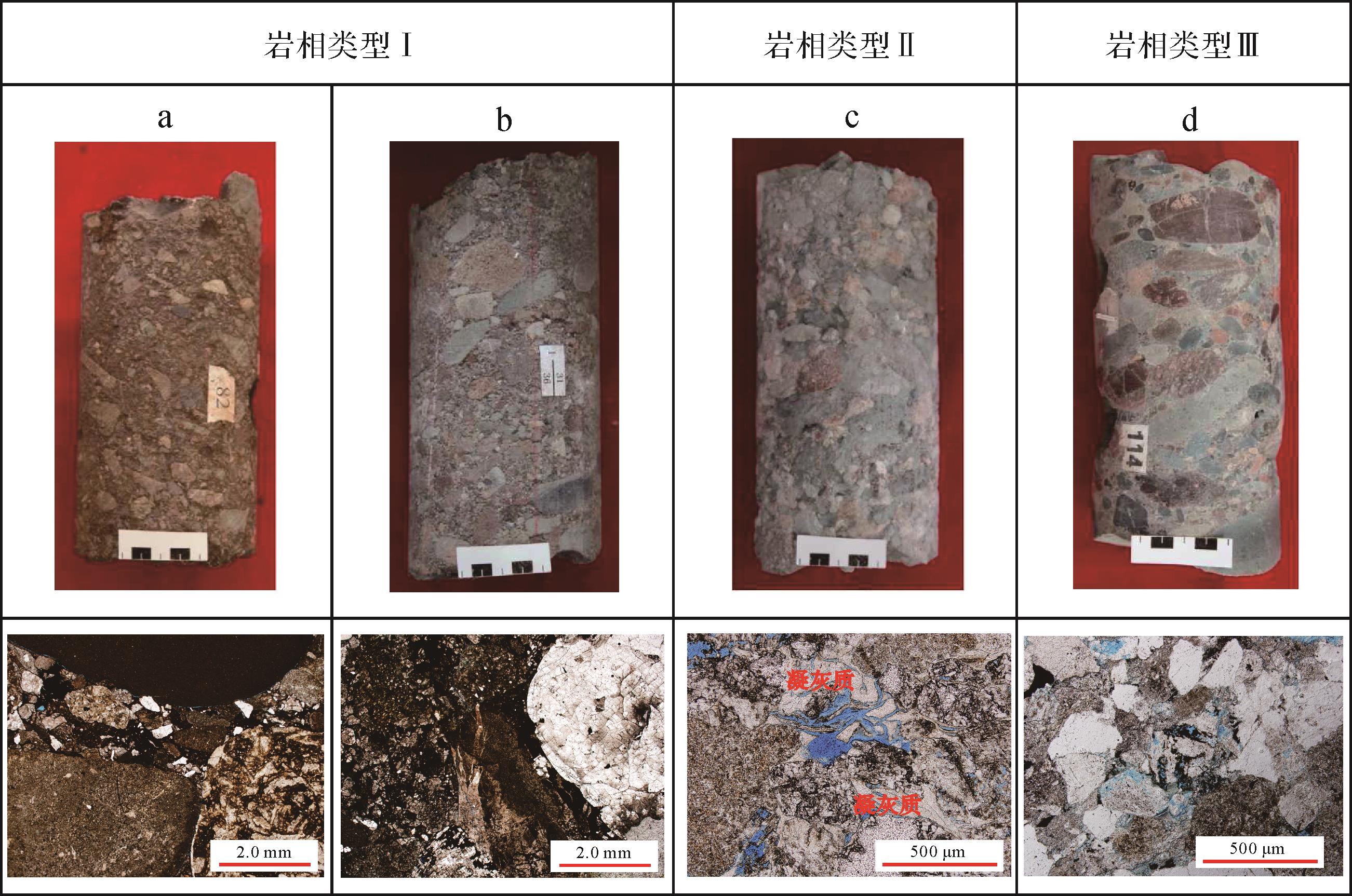

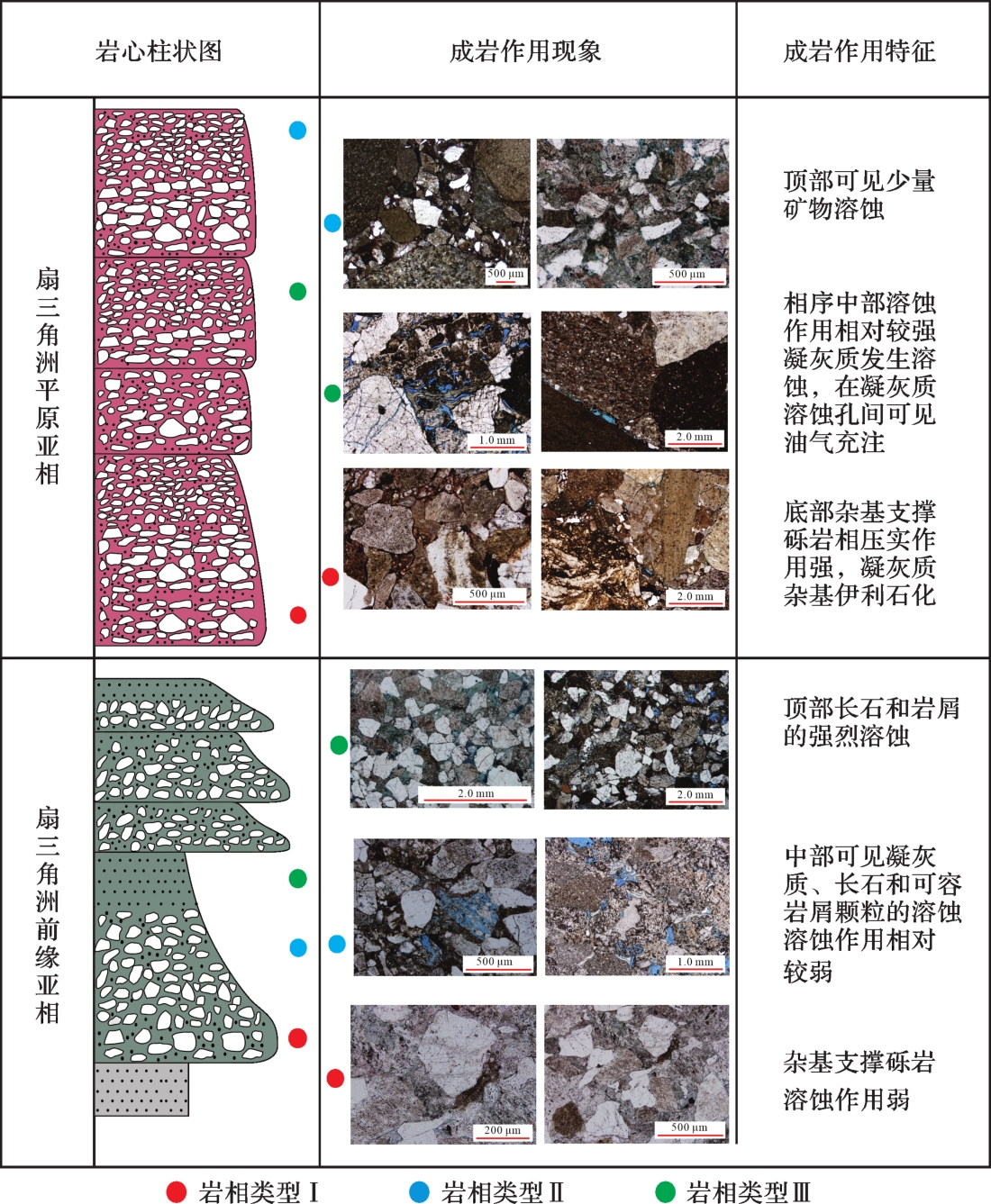

以砾石与填隙物的匹配关系为基础,结合岩心的颜色、沉积结构、岩石构造和岩石组合特征,将研究区百口泉组砾岩储层划分三种典型的岩相(图2)。岩相类型Ⅰ以暗红色(图2a)或灰色(图2b)泥质杂基支撑为主的中—粗砾岩,少部分为多级颗粒支撑,分选性和磨圆度均较差,以重力流沉积为主,泥砂砾混杂,杂基支撑为主。岩相类型Ⅰ中砾石占59%,砾石以中砾岩为主(85.7%),砾石直径分布范围较大,最大砾石直径可达10.2 cm;填隙物占比41%,以泥质、泥岩岩屑为主;岩相类型Ⅱ主要为凝灰质充填中—细砾岩(图2c),分选和磨圆均差,多级颗粒支撑和泥质杂基支撑均存在。岩相类型Ⅱ的砾石占比50%,以中砾为主(84.6%),含有部分细砾岩,填隙物以凝灰质、火山岩岩屑为主,占比50%;岩相类型Ⅲ主要为砂质充填砾岩相(图2d),颗粒支撑为主,分选和磨圆度均相对较好。岩相类型Ⅲ的砾石占比为57%,其中砾石以中砾为主(93.3%),砾石之间的充填物以中砂为主。

Figure 2. Lithofacies classification characteristics of conglomerate reservoir in Huangyangquan area (modified from reference [30])

-

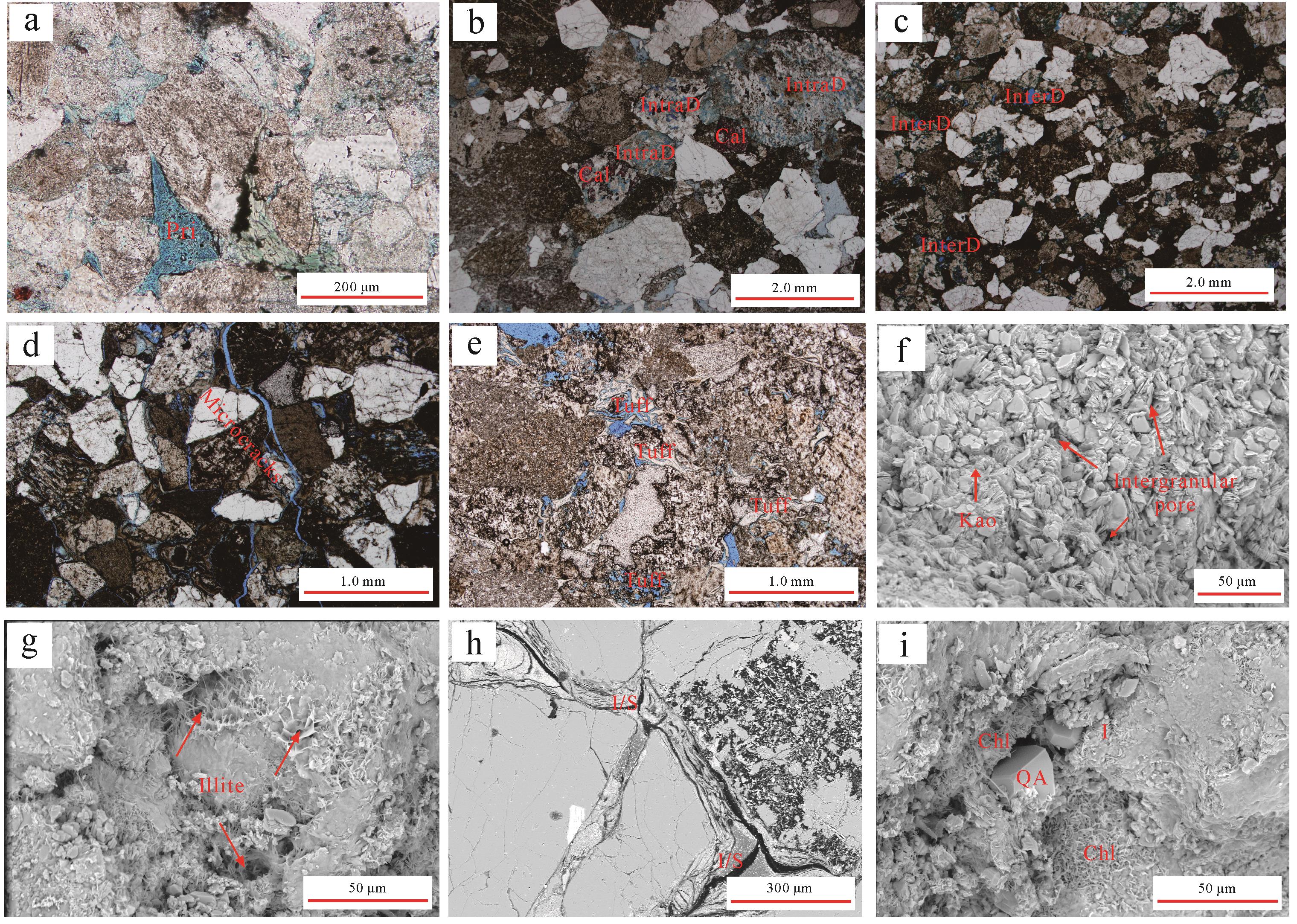

玛湖凹陷黄羊泉地区百口泉组砾岩储层的砾石成分以凝灰岩(35.27%)和花岗岩(16.86%)为主;砂岩以岩屑砂岩为主,含有部分长石岩屑砂岩;杂基主要为伊利石、伊/蒙混层,局部含有高岭石。研究区中酸性火山岩岩屑和长石含量较高,为溶蚀作用提供了较好的物质基础。薄片观察及孔隙定量统计可知,孔隙类型主要有原生孔隙(图3a)、粒内溶孔(图3b)、粒间溶孔(图3c)和微裂缝(图3d)等,其中溶蚀孔隙为主要的孔隙类型(81.4%)。在薄片观察中可见条纹长石的粒内溶蚀孔、长石颗粒边缘呈港湾状的溶蚀孔(图3c)、可溶岩屑溶蚀孔(图3b)、凝灰质溶蚀孔(图3e)及黏土矿物的晶间孔等(图3f,g)。在扫描电镜下,长石的溶蚀呈蜂窝状,在长石溶蚀的周围常见高岭石和次生石英伴生。通过Quemscan的统计分析,孔隙边缘的共生矿物主要为石英(21.36%)、钠长石(15.33%)、有机质(12.03%)、钾长石(11.38%)、绿泥石(11.24%)和黑云母(11.09%),溶蚀孔隙主要与长石和可溶岩屑溶蚀作用相伴生,也与凝灰岩蚀变有重要的关系。

-

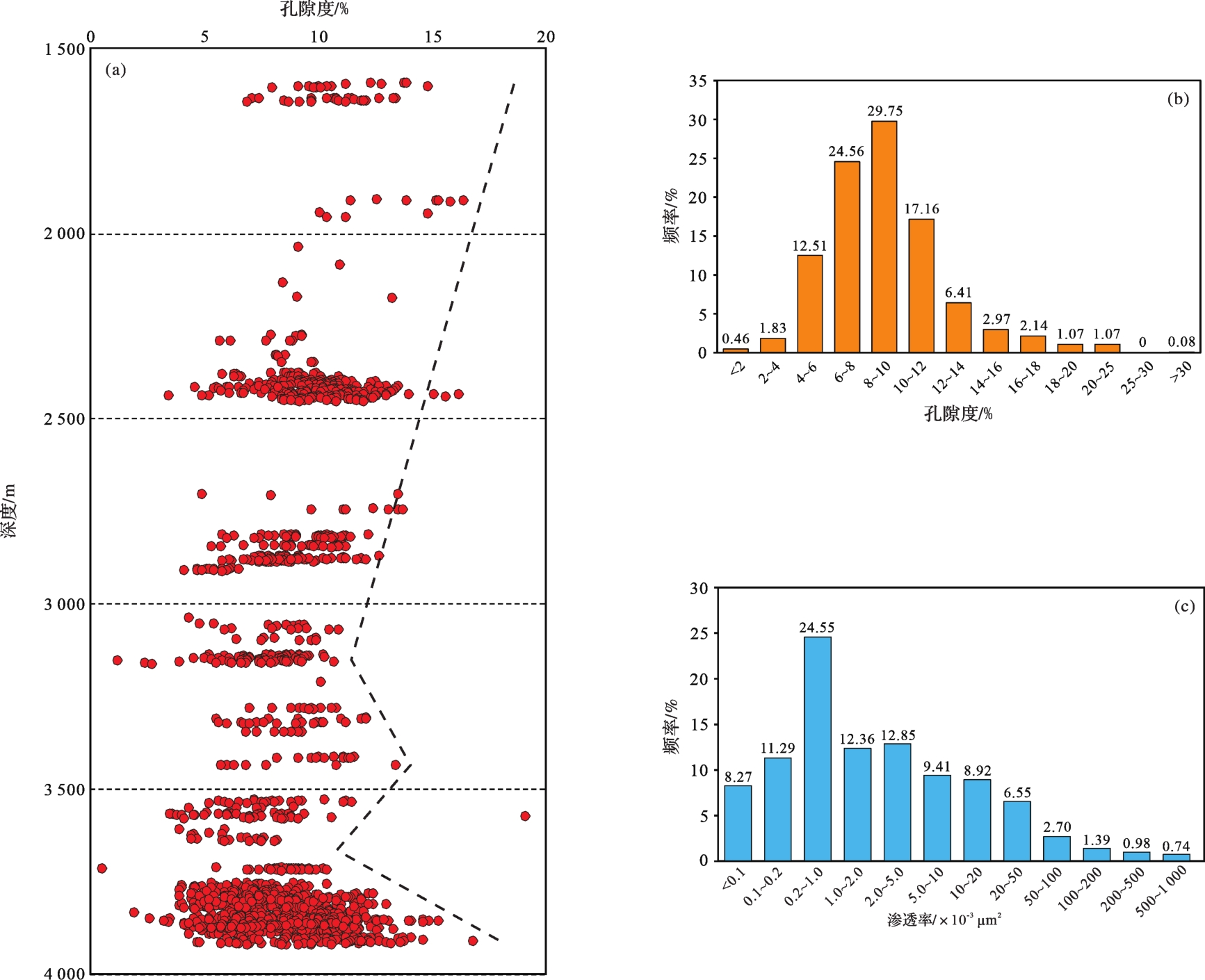

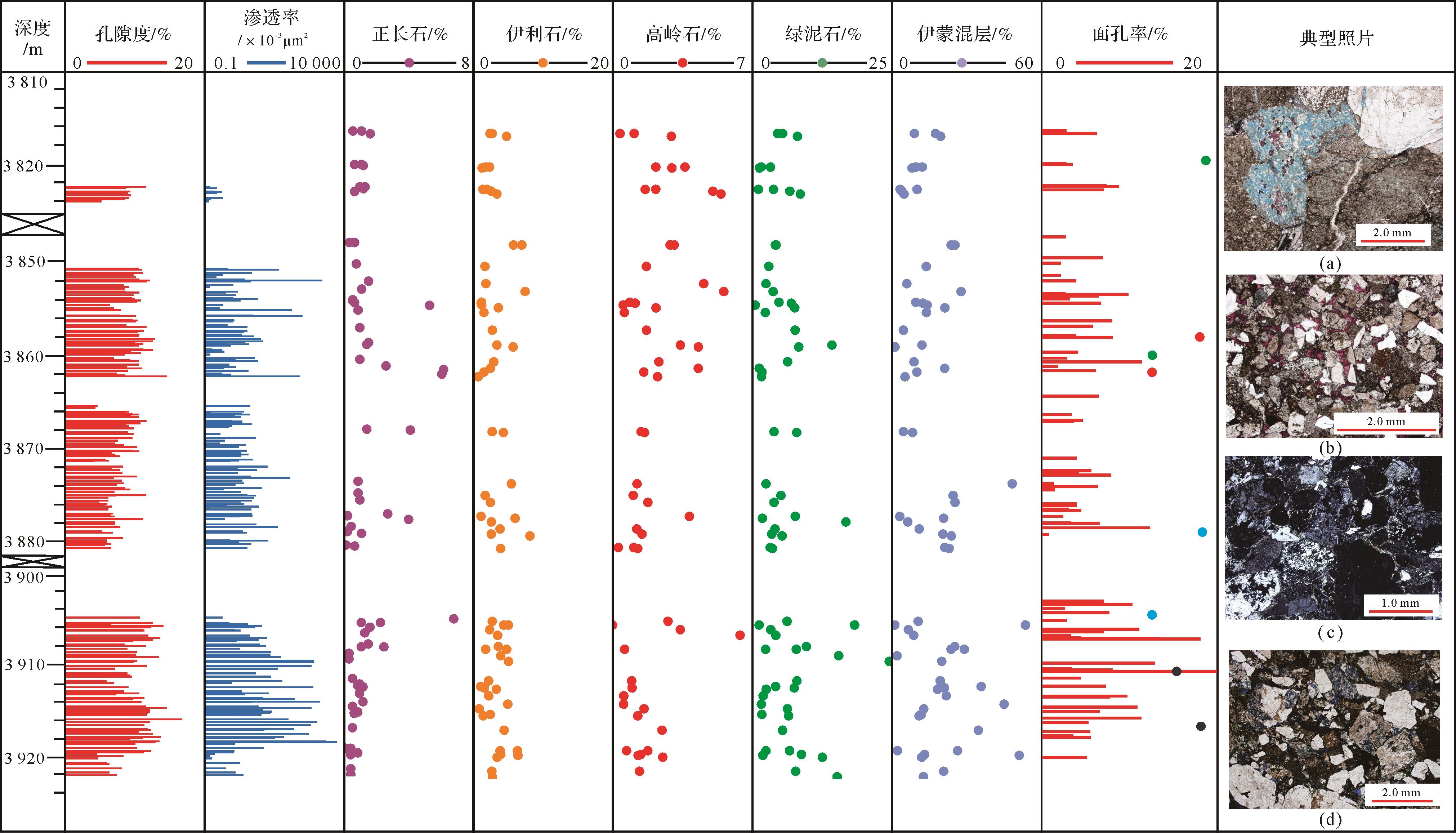

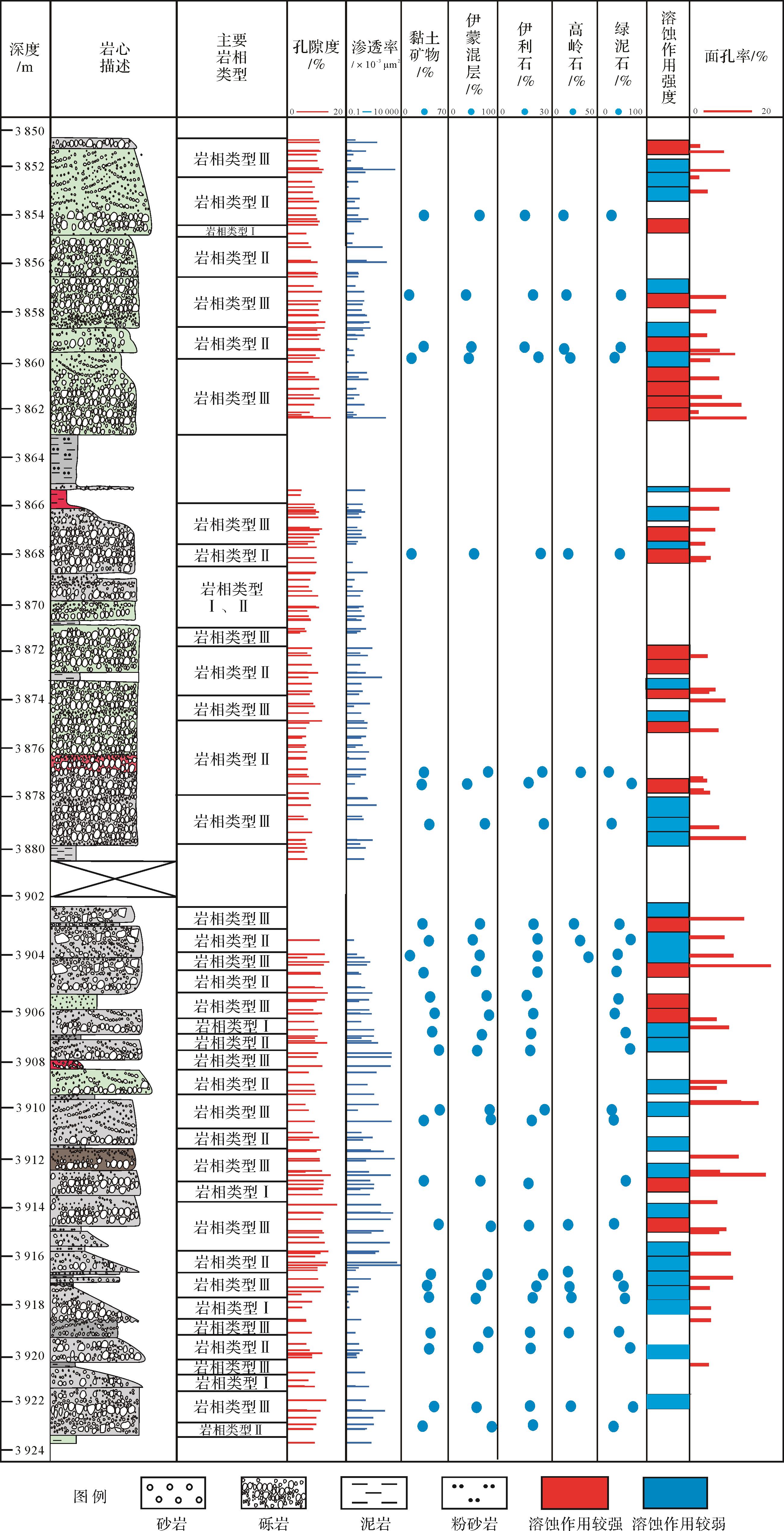

溶蚀作用对以次生孔隙为主要储集空间的储层有十分重要的影响。通过X射线衍射结果分析可知,研究区储层钠长石含量较高(2.1%~35%),钾长石含量较少(0~4%),这样的差异性源于长石选择性溶蚀作用,研究区钾长石酸性溶蚀是最主要的长石溶蚀作用,钠长石溶蚀较少[31]。黄羊泉地区百口泉组以钾长石、岩屑和凝灰岩的酸性溶蚀为主。溶蚀作用在不同岩相内均有发育但溶蚀强度不同。岩相类型Ⅰ溶蚀作用较弱,岩相类型Ⅱ局部发育凝灰质溶蚀(图3e),岩相类型Ⅲ溶蚀作用较强(图3b)。黄羊泉扇体储层整体埋深在2 500~4 000 m,孔隙度与深度的关系表明(图4a)在3 200~3 400 m和3 750~4 000 m孔隙度随着深度的增加而增加,薄片研究表明,这与矿物的大量溶蚀作用相关(图5)。地层演化研究表明百口泉组在埋藏期未发生大规模的构造抬升[28],长石溶蚀作用强度随着深度的增加而增加,钙质胶结物的溶蚀现象说明百口泉组储层的溶蚀作用晚于方解石的形成,主要集中在深埋藏阶段(地层温度大于80 ℃)。研究区百口泉组储层大规模溶蚀期的孔隙流体主要为有机质酸,有机质酸大部分来自下部二叠系风成组的烃源岩[32],烃源岩中孔隙水以及黏土矿物转化脱水形成的孔隙水成为有机酸的载体,在压实驱动力的作用下,酸性流体沿着断层向上运移,在运移过程中不断与碱性矿物进行化学反应,随着酸性浓度的不断降低,从百一段到百三段溶蚀作用有减弱的趋势。

Figure 4. Reservoir physical property characteristics of Baikouquan Formation in Huangyangquan area (partially modified from reference [14])

Figure 5. Relationship between reservoir physical properties, mineral dissolution and clay mineral content of Baikouquan Formation in Huangyangquan area (partially data from reference [21])

大量的水岩作用导致不稳定组分溶解并且产生大量离子游离于孔隙水,当溶解度达到沉淀浓度或者成岩环境发生改变,会产生大量自生矿物沉淀[33]。镜下微观特征和X射线衍射实验结果表明溶蚀作用副产物为伊/蒙混层(13.13%)、绿泥石(7.07%)、伊利石(4.23%)、高岭石(2.88%)和次生石英胶结(<1%);长石和可溶岩屑溶蚀作用较弱,高岭石、伊利石等溶蚀副产物的含量也较低(图5)。黏土矿物在纵向上的分布也具有一定规律,随着深度的增加高岭石平均含量呈逐渐减小的趋势,绿泥石和伊/蒙混层含量随着深度的增加而增加(图5)。高岭石呈蠕虫状或书页状集合体充填于孔隙(图3f),少量充填在矿物溶蚀孔中。伊利石含量较高,呈网状几何状或者丝缕状充填于溶蚀孔隙,或呈薄膜状包裹在颗粒边缘(图3g)。研究区伊/蒙混层是主要的黏土矿物,大量存在于孔隙之中(图3h)。在扫描电镜下可见绿泥石与自生石英共生的现象(图3i),这与无序的伊/蒙混层向有序的伊/蒙混层转化有关,在转化过程中释放绿泥石。绿泥石呈薄膜式或者衬边式胶结在碎屑颗粒周围(图3i),厚4~8 μm,也有部分绿泥石呈颗粒状充填于孔隙,少量绿泥石交代岩石骨架颗粒。

-

根据玛湖凹陷黄羊泉地区百口泉组14口取心井的孔渗数据统计表明,研究区孔隙度为1.9%~16.8%,平均值为8.48%(图4b),主要分布范围为6%~12%(71.47%);研究区储层的渗透率平均值为5.54×10-3 μm2,分布范围较广((0.014~954)×10-3 μm2),其中50.19%渗透率值分布在低于1×10-3 μm2(图4c),研究区近一半储层为低孔低渗储层。

3.1. 岩相特征

3.2. 孔隙特征

3.3. 溶蚀作用及溶蚀产物特征

3.4. 物性特征

-

黄羊泉地区百口泉组储层中溶蚀作用副产物主要为自生石英和自生黏土矿物[14,34]。研究区自生石英以石英次生加大边为主,自生石英颗粒含量较低。研究区储层物性非均质较强,泥质含量高,孔隙结构复杂,储层中难以形成动力较强且持续性较好的水动力使硅质进行长距离搬运[7]。研究区储层埋藏深度较深且成岩环境较封闭,硅质主要以扩散的方式运移,储层中硅质胶结物来源于外部的可能性很小。研究区百口泉组储层火山碎屑含量较高,在早成岩阶段,火山碎屑易发生溶蚀作用形成蒙脱石[35]。随着百口泉组储层埋藏深度增加和地层温度不断升高,蒙皂石向无序伊/蒙混层、有序伊/蒙混层和伊利石转化[36]。扫描电镜观察到自生石英与高岭石、伊利石和绿泥石共生的现象(图3i),说明自生石英的生成与黏土矿物的形成相关。包裹体实验分析测试表明石英次生加大边内流体包裹体的均一温度集中在80.5 ℃~90 ℃和100 ℃~120 ℃(表1)[37],表明在埋藏成岩阶段,发生两期溶蚀作用形成的自生石英。根据自身石英形成温度及分布位置分析可知,第一期的石英次生加大主要来源于蒙皂石向伊利石的转化(公式(1)),此转化过程的温度为70 ℃~90 ℃[38⁃39]。该反应产生大量的SiO2,并减少蒙脱石30%的体积[38]。镜下观察可知研究区储层内大量蒙皂石向伊利石转化,且此反应吸收大量钾离子(1),研究区钾长石的溶蚀作用释放大量的钾离子(2),两种作用互相促进,使反应持续地进行。

1.5Al2Si4O10(OH)2(蒙皂石)+K+=KAl3Si3O10(OH)2(伊利石)+3SiO2+H+ (1) 2KAlSi3O8(钾长石)+2H++H2O=Al2Si2O5(OH)4(高岭石)+4SiO2+2K+ (2) 井位 岩性 深度/m 石英次生加大边的包裹体 均一温度/℃ (E) 盐度/(wt.%NaCl) 均一温度/℃ (L) 盐度/(wt.% NaCl) M18 细砾岩 3 822.60 80.5~95.2 1.02~13.58 105.3~112.3 11.22~16.23 M18 中砾岩 3 868.00 106.4~117.3 3.52~5.15 M18 粗砂岩 3 903.10 86.7~94.6 5.36~23.03 103.2~118.4 4.12~20.59 M18 粗砂岩 3 906.10 102.1~105.5 3.16~10.26 AH1 细砾岩 3 794.30 104.3~108.6 2.06~5.13 AH1 粗砂岩 3 797.40 83.5~95.3 2.25~4.52 103.8~110.3 2.56~6.98 M009 细砾岩 3 608.95 102.5~104.6 1.43~3.06 M003 粗砂岩 3 546.70 84.6~87.5 4.02~7.65 M003 中砂岩 3 466.90 99.2~103.5 2.91~4 584 B64 中砾岩 2 739.50 81.5~85.7 1.98~4.57 105.1~111.3 1.98~12.58 注: E.早期包裹体;L.晚期包裹体。研究区砾岩储层中蒙脱石向伊利石转化过程中释放的硅质是自生石英的主要来源,此转化的主要地层温度为70℃~90 ℃,当地层温度大于90 ℃的次生石英有其他物质来源。当地层温度较高时,石英颗粒之间开始了化学压实作用,产生的硅质运移距离较短[40],研究区储层的黏土矿物含量较高,黏土矿物对石英颗粒的压溶作用有促进作用[41],使石英颗粒之间更易发生压溶作用,石英的化学压溶作用主要发生在100℃~120 ℃[42]。百口泉组储层研究表明第二期石英次生加大主要来源于石英颗粒间压溶作用。研究区砾岩储层经历了较强的压实作用[37],与部分石英颗粒压实作用较强时,附近有自生石英沉淀的现象相符(图3i)。

伊利石矿物的边缘共生矿物主要为石英(40.48%)、钠长石(14.76%)、黑云母(13.76%)和绿泥石(9.03%),在一般的酸性条件下,高岭石相对稳定不易转化,当成岩流体pH值增加,在K+存在的条件下,高岭石向伊利石转化,在Fe2+和Mg2+存在条件下,高岭石向绿泥石转化。伊利石形成于富钾碱性环境[43],这与研究区大量的钾长石溶蚀和蒙脱石的转化相符。此外,蒙脱石向伊利石转化也是形成伊利石的重要物质来源。蒙脱石向伊利石的转化过程中,蒙脱石向伊/蒙混层转化,伊/蒙混层从有序到无序转化,再最后成为伊利石。绿泥石膜主要发育在早成岩时期[44],且与富铁镁的碱性还原环境有关[45⁃46]。研究区绿泥石膜主要发育于原生孔隙为主的储层,主要形成阶段为早成岩B期—中成岩A期。颗粒状绿泥石含量较少,分布在较大的孔隙空间内,形成时间较晚,主要形成于地温较高的早成岩B期—中成岩B期,这个时期的铁离子和镁离子的浓度减小,形成绿泥石的速度缓慢,以形成颗粒状绿泥石为主。绿泥石边缘的共生矿物主要为石英(29.85%)、伊利石(18.99%)、钠长石(16.95%)和黑云母(16.39%),表明形成绿泥石所需铁离子和镁离子可能主要来源于研究区火山碎屑的蚀变和黑云母释放的铁离子。研究区大量火山岩碎屑发生溶蚀作用之后提供了黏土矿物转换成绿泥石时所需的铁离子,促进了绿泥石的形成。

-

黄羊泉地区百口泉组储层整体杂基含量较高,多套砾岩垂向叠置及砾岩和砂岩的叠置,泥岩发育程度较弱。研究区扇三角洲平原亚相以岩相类型Ⅰ和岩相类型Ⅱ为主,岩相类型Ⅲ含量相对较少。扇三角洲平原亚相中—下部以岩相类型Ⅰ为主,溶蚀作用程度较低,部分可见颗粒边缘的贴粒缝;中上部以岩相类型Ⅱ为主,部分发育凝灰质溶蚀孔,储层物性略为增加,可见油气充注(图6),顶部发育少量的砂岩层和泥岩层。研究区扇三角洲前缘亚相中岩相类型Ⅲ的含量增多,在相序顶部的岩相类型Ⅲ表现为长石和岩屑的强烈溶蚀。在相序的中下部,岩相类型Ⅱ的凝灰质及长石颗粒发生溶蚀,溶蚀作用强度较顶部变弱,并在其溶蚀孔内沉淀大量自生黏土矿物,相序中部的岩相类型Ⅰ杂基支撑砾岩则表现为强压实作用的特征,整体物性较差(图6)。

-

为研究百口泉组砾岩储层溶蚀作用对储层储集物性的影响,以14口取心井的200多片铸体薄片为基础,结合镜下观察和图像分析软件统计了长石和可溶岩屑的溶蚀量以及黏土矿物含量。研究区自生石英含量低(<1%),不计入溶蚀副产物的量。砾岩储层埋藏深度与黏土矿物研究表明,不同类型黏土矿物在深度上的分布特征具有分段性,在3 850 m以上,随着深度的增加,高岭石的含量不断地增加,黏土矿物类型中高岭石占比较高(图5)。随着深度加深和地层温度的增加,成岩环境由酸性向碱性转化,高岭石向伊利石和绿泥石转化,蒙脱石向伊/蒙混层转化;在3 900 m以下伊/蒙混层和绿泥石的含量明显增加(图5)。从矿物溶蚀量与黏土矿物含量统计(图7)可知,随着矿物溶蚀量的增加,溶蚀副产物的含量相应增加,两者有较好的相关性,表明研究区溶蚀作用发生在相对封闭的环境内[37],溶蚀作用较强的区域,溶蚀副产物的含量也相对较高。

-

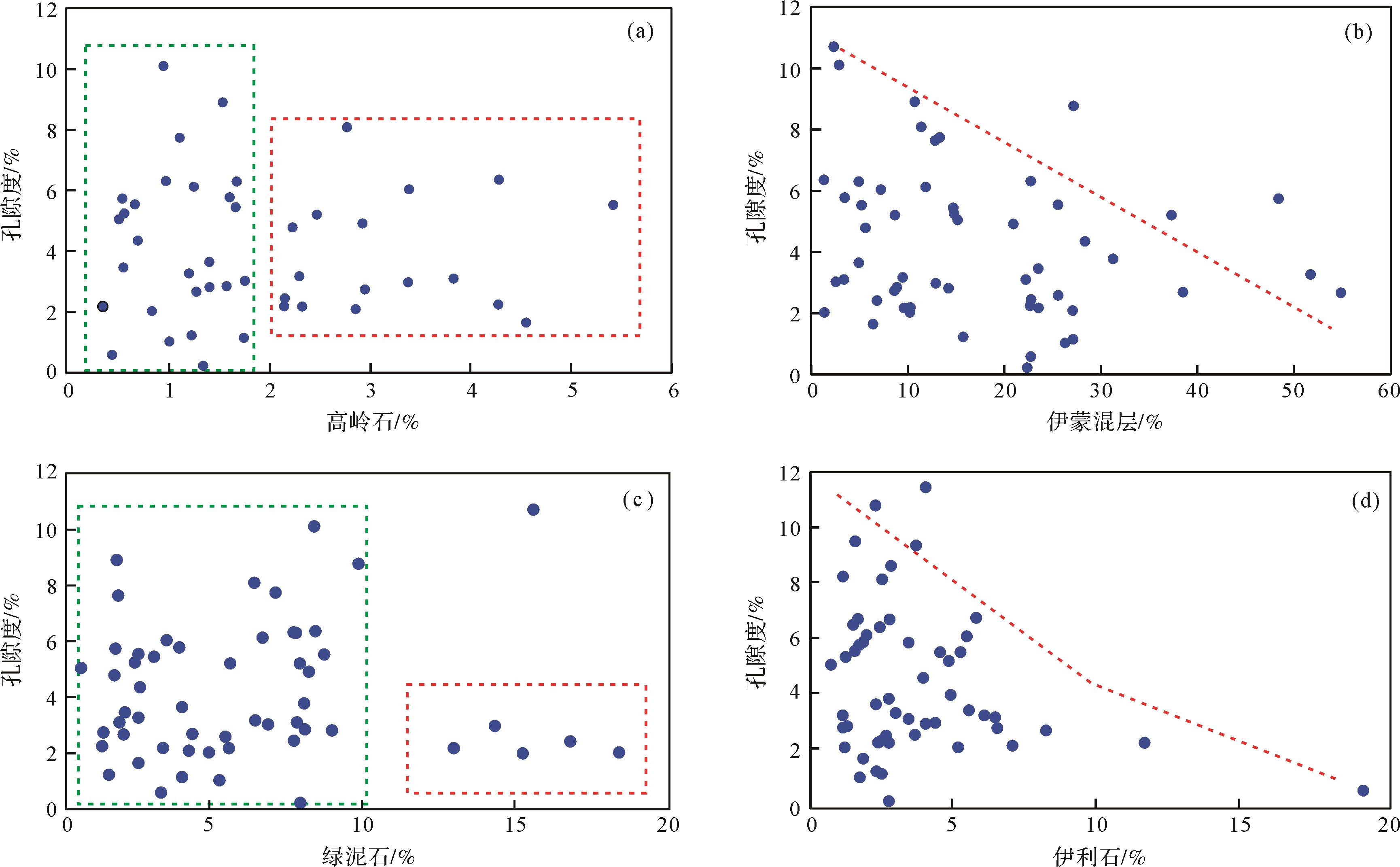

玛湖凹陷百口泉组储层溶蚀过程中所需的酸性流体主要来源于烃源岩排出的有机质酸[31]。烃源岩中形成的有机质酸提供氢离子的能力是碳酸的6~350倍,可以溶蚀储层中大量的长石、岩屑和方解石等易溶矿物,是大量次生孔隙形成的关键因素[47]。在酸性成岩环境中,钾长石溶蚀形成伊利石和自生石英,增孔率的最大值为15.45%[48];在缺少断层和不整合等优势运移通道时,有机质热演化过程中释放的有机酸溶蚀铝硅酸盐矿物形成的孔隙度为4.49%~7.48%[49]。镜下统计表明研究区储层矿物溶蚀量与储层物性有一定的相关性,矿物溶蚀量相对较高的储层,对应的孔隙度和渗透率也处于相对较高值。研究区矿物溶蚀量达到13%时,孔隙度和渗透率达到14%和38×10-3 μm2(图5)。包裹体实验表明,研究区有两期自生石英加大边,表明至少有两期较大规模的酸性溶蚀。包裹体的盐度值较大(表1),表明两期大规模溶蚀主要发生在较为封闭的成岩环境内。溶蚀作用对储层物性的影响取决于溶蚀作用过程中溶蚀副产物离开溶解带还是原地沉淀[12]。研究区次生石英胶结物含量低(<1%),对储层物性影响小。因此,自生黏土矿物的沉淀过程是溶蚀作用能否改善储层物性的决定性因素。孔隙度与黏土矿物含量分析表明,高岭石的含量较低时(<2%),对孔隙度的影响较小,这与高岭石含大量晶间孔相关;当高岭石含量较大时,孔隙度明显降低(图8a)。研究区伊/蒙混层含量较高,主要来源于长石和凝灰质的溶蚀,占据大量孔隙空间,伊/蒙混层含量增加孔隙度迅速减小(图8b)。绿泥石薄膜对原始孔隙的保存具有积极的意义,在绿泥石含量较低时,孔隙度没有明显的变化,绿泥石颗粒占据大量的孔隙空间,使孔隙度迅速降低(图8c)。伊/蒙混层最终形成伊利石,伊利石含量增加孔隙度减小(图8d)。

Figure 8. Relationship between clay minerals and porosity of Baikouquan Formation in Huangyangquan area(partially data from references [14,21])

黄羊泉地区百口泉组以岩相Ⅰ为主的储层泥质含量较高,溶蚀作用较弱,含部分贴粒缝(图3d),储层孔隙度和渗透率整体较低,溶蚀作用形成的黏土矿物等溶蚀副产物含量也相对较低(图9)。岩相类型Ⅰ为主的储层难以形成强度较大的溶蚀作用,储集空间较小,物性低;溶蚀量和孔隙度较大但渗透率低的样品主要分布在岩相类型Ⅱ中。部分以岩相类型Ⅱ为主的储层形成大量的凝灰质溶蚀孔,溶蚀作用强,镜下定量统计的溶蚀作用形成的面孔率也较高,但是渗透率低,部分样品孔隙度达15.6%,渗透率为0.12×10-3 μm2(图9)。在埋藏深度3 800 m以下,断层和不整合面发育程度较弱,储层整体处于半封闭—封闭的成岩环境[50]。以岩相类型Ⅱ为主的储层在溶蚀过程中,各类溶蚀副产物处于平衡状态,产生大量的伊利石和伊/蒙混层,孔隙结构复杂,流体运移速度减小较快,溶蚀副产物难以运移较长距离,在溶蚀作用带原地沉淀,溶蚀作用增加了局部孔隙度,但黏土矿物堵塞喉道,整体储层渗透率降低。因此,以岩相类型Ⅰ和岩相类型Ⅱ为主的储层,溶蚀作用对改善储层物性的作用较小。以岩相类型Ⅲ为主的储层储集类型以长石和可溶岩屑形成的溶蚀孔隙为主(图3b,c),矿物溶蚀量较高的样品,对应的孔隙度和渗透率也相对较高(图9)。以岩相类型Ⅲ为主的储层原始物性较好,分选性和磨圆度均较好,泥质含量较低,成岩作用流体相对于岩相类型Ⅰ和Ⅱ为主的储层运移速度较大,易将部分物质带离溶蚀带,使储层物性提升。以岩相类型Ⅲ为主的储层,溶蚀作用有利于储层孔隙度和渗透率的增加。

Figure 9. Relationship between lithofacies, physical properties and dissolution of Baikouquan Formation in Huangyangquan area (partially data from reference [14])

4.1. 溶蚀副矿物形成机理

4.2. 溶蚀作用在不同类型岩相中的差异性

4.3. 不同岩相类型储层中溶蚀作用对物性的影响

4.3.1. 矿物溶蚀量及其副产物

4.3.2. 溶蚀作用对不同岩相类型储层物性的影响

-

(1) 黄羊泉地区百口泉组储层主要有三种岩相类型;岩相类型Ⅰ主要由以暗红色或灰色泥质杂基支撑为主的中—粗砾岩,溶蚀作用较弱;岩相类型Ⅱ主要为凝灰质充填的中—细砾岩,部分可见凝灰质强烈溶蚀作用形成的孔隙,孔隙里有大量伊利石沉淀;岩相类型Ⅲ主要为颗粒支撑为主的砂质充填中砾岩,溶蚀作用较强,多见长石和可溶岩屑的溶蚀孔。

(2) 第一期自生石英主要来源于蒙皂石向伊利石转化释放的二氧化硅,第二期自生石英主要来源于石英颗粒压溶作用释放的二氧化硅;伊利石主要来源于凝灰质的溶蚀、高岭石和蒙脱石的转化;研究区火山岩碎屑含量较高,溶蚀之后成岩流体内形成大量黏土矿物转换成绿泥石时所需的铁离子,促进了绿泥石的形成。

(3) 以岩相类型Ⅰ为主的储层溶蚀作用弱,溶蚀作用对物性影响较小;以岩相类型Ⅱ为主的储层凝灰质蚀变成伊利石在溶蚀孔隙内沉淀,孔隙度略增加,渗透率降低;以岩相类型Ⅲ为主的储层溶蚀作用较强,对储层物性的增加有积极作用。

DownLoad:

DownLoad: