HTML

-

微生物岩是底栖微生物群落捕获和黏结碎屑沉积物、化学沉淀物所形成的原地有机沉积[1]。它具有类型多样、结构丰富、成因复杂等特征,同时也容易形成优质的油气储集层。因此关于微生物岩岩石类型分类、沉积环境、储层特征及成因等方面的研究既是沉积学领域的热点和难点,也是油气地质学领域的焦点之一[2-4]。Riding[5]将微生物岩划分为叠层石、凝块石、树枝石、均一石等4种类型,又将叠层石细分为骨架叠层石、凝集叠层石、细粒叠层石、陆地叠层石和泉华。我国学者也对微生物岩的分类开展了诸多深入探讨[6-9]。微生物岩丰富的沉积结构同时体现在巨观(几十米)、宏观(几十厘米至几米)、中观(厘米级)、微观(几十微米到几毫米)等四种不同尺度[10]。不同类型和不同沉积结构的微生物岩在垂向上和侧向上形成复杂多变的沉积组合[11-13],给沉积环境解释带来困难;综合不同尺度的结构特征对微生物岩开展精细的微相分析是解释沉积环境进而建立沉积模式的关键[12-15]。近年来,优质的微生物碳酸盐岩储层在全球重要含油气盆地中持续发现,包括墨西哥湾地区上侏罗统Smackover组、滨里海盆地下石炭统韦宪阶—谢尔普霍夫阶、西伯利亚中—新元古界至下寒武统[2],以及我国塔里木盆地寒武系肖尔布拉克组[16]、四川盆地震旦系灯影组和三叠系雷口坡组[17-18]、鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组[19]。微生物碳酸盐岩储层也成为了我国西部海相盆地深层—超深层碳酸盐岩油气勘探新领域。因此,亟需开展深入细致的沉积学工作,以深化微生物碳酸盐岩沉积模式的认识并指导深层油气勘探。

埃迪卡拉纪晚期,川中地区灯影组在碳酸盐岩台地之上发育了连续厚层的微生物岩,沉积特征复杂多样。大量前人研究识别出藻(纹层)云岩、叠层石云岩、凝块石云岩、藻黏结凝块云岩、藻黏结骨架云岩、泡沫绵层云岩等多种岩相类型[12-13,20-21]。对于灯影组微生物岩的结构和分类,不同作者在研究中所采用的描述尺度存在差异。如许多作者使用中观尺度(岩心)特征进行命名,如柱状叠层石、波状叠层石、似波状叠层石、层纹状叠层石等[13,22];也有主要依据微观特征进行命名的,如藻黏结骨架云岩、泡沫绵层云岩、藻绵层云岩、泡沫状藻云岩等[21-23]。由于不同尺度上的结构描述差异,造成在分析沉积环境时难以准确对比。关于区内灯四段微生物岩的沉积环境,多数研究认为主要为潮坪环境,包括潮下带上部至潮上带[12,21-24]。但不同学者对于叠层石、凝块石等主要微生物岩类型的沉积环境解释存在差异。部分研究认为叠层石发育在潮间—潮上带[21-23],将其解释为潮下带上部—潮间带[12,24]。对于凝块石,多数研究认为其沉积环境比叠层石沉积环境水体更深[12,23-25],但有的认为其形成于浪基面之下的潮下带[25],也有认为其形成于邻近颗粒滩环境的浪基面之上的潮下带[23-24]。

川中地区灯影组微生物岩储层具有巨大的勘探潜力,截至2019年底,灯四段气藏累计提交天然气探明储量达5 940×108 m3[26]。然而,沉积环境解释的差异造成了对微生物岩沉积模式和主控因素认识的不足,进而制约着有利微相和相关储层的分布预测。本文利用川中地区灯四段的钻井、岩心、薄片等资料,通过中观和微观尺度结构分析,划分灯四段岩相类型,建立岩相组合并分析沉积环境,最终建立川中地区灯四段微生物岩的沉积模式,进而深入分析各类微生物岩的成因。研究结果对于深化认识微生物碳酸盐岩沉积环境、预测相关储集层的分布具有重要意义。

-

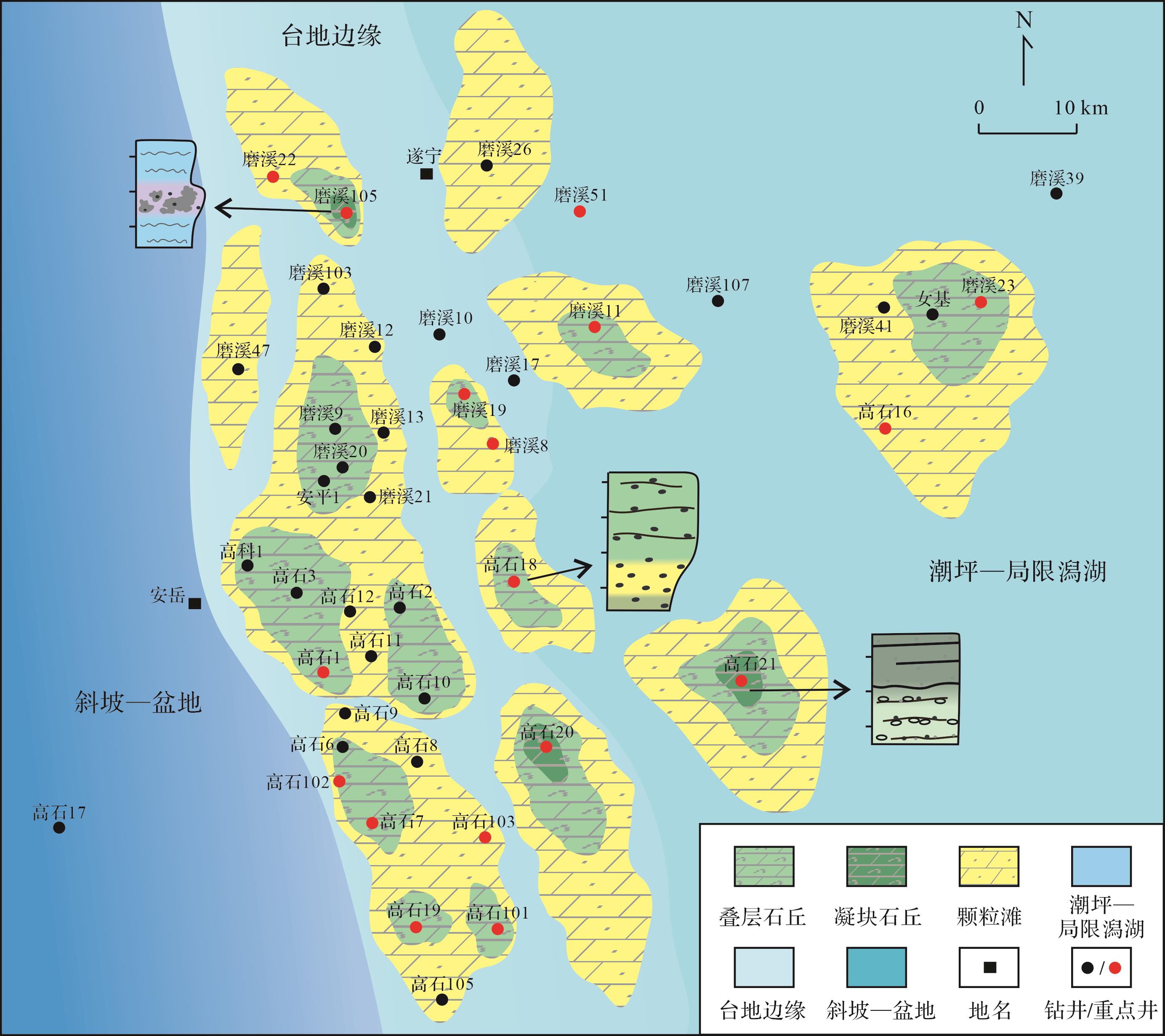

四川盆地位于中国西南部,盆地边缘主要受米仓山、大巴山、龙门山等构造带共同制约,盆地面积约为2.7×104 km2(图1a)[27]。川中地区位于四川盆地的中部,进一步可划分为高石梯—磨溪构造和龙女寺构造[28](图1b)。震旦纪晚期灯影组沉积期,四川盆地发育近南北走向的裂陷槽,在裂陷槽东侧的高石梯—磨溪古隆起之上发育了大型浅水碳酸盐岩台地[28]。川中地区主要发育台地边缘丘滩相和局限台地丘滩相[18]。

震旦系灯影组与下伏陡山沱组整合接触,与上覆寒武系不整合接触,在川中地区地层厚770~1 040 m[23](图1c)。根据主要岩性和测井响应的差异,可将灯影组划分为四段:灯一段厚度为20~70 m,岩性主要为含泥泥晶—粉晶云岩,含有少部分菌藻;灯二段厚度为440~520 m,下部为富藻段,以葡萄—花边构造的藻云岩为主,上部为贫藻段,以泥晶云岩为主;灯三段厚度为50~100 m,岩性以泥岩和砂岩为主;灯四段厚度为260~350 m,岩性主要为砂屑云岩、藻云岩和叠层石云岩[23]。

-

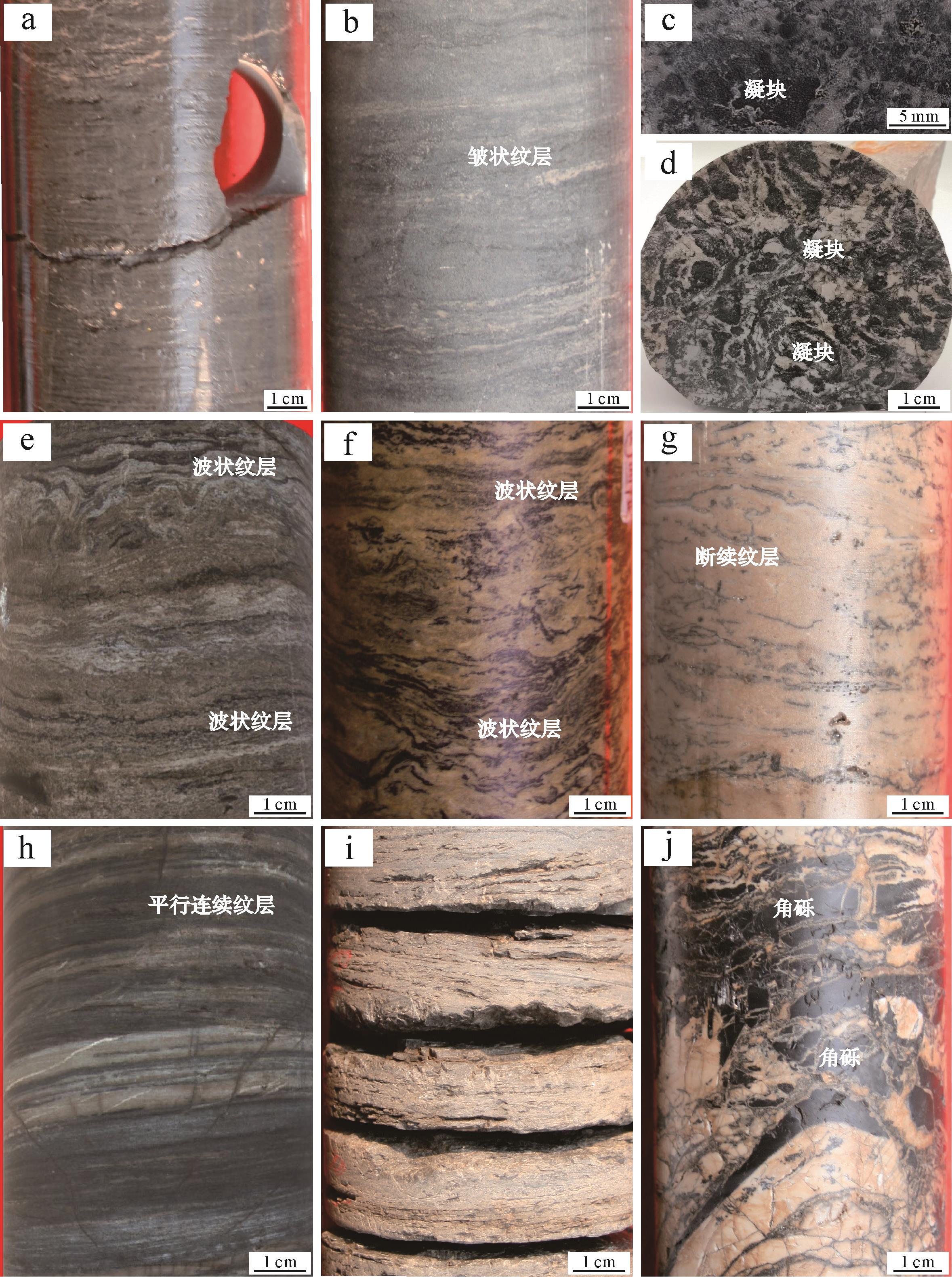

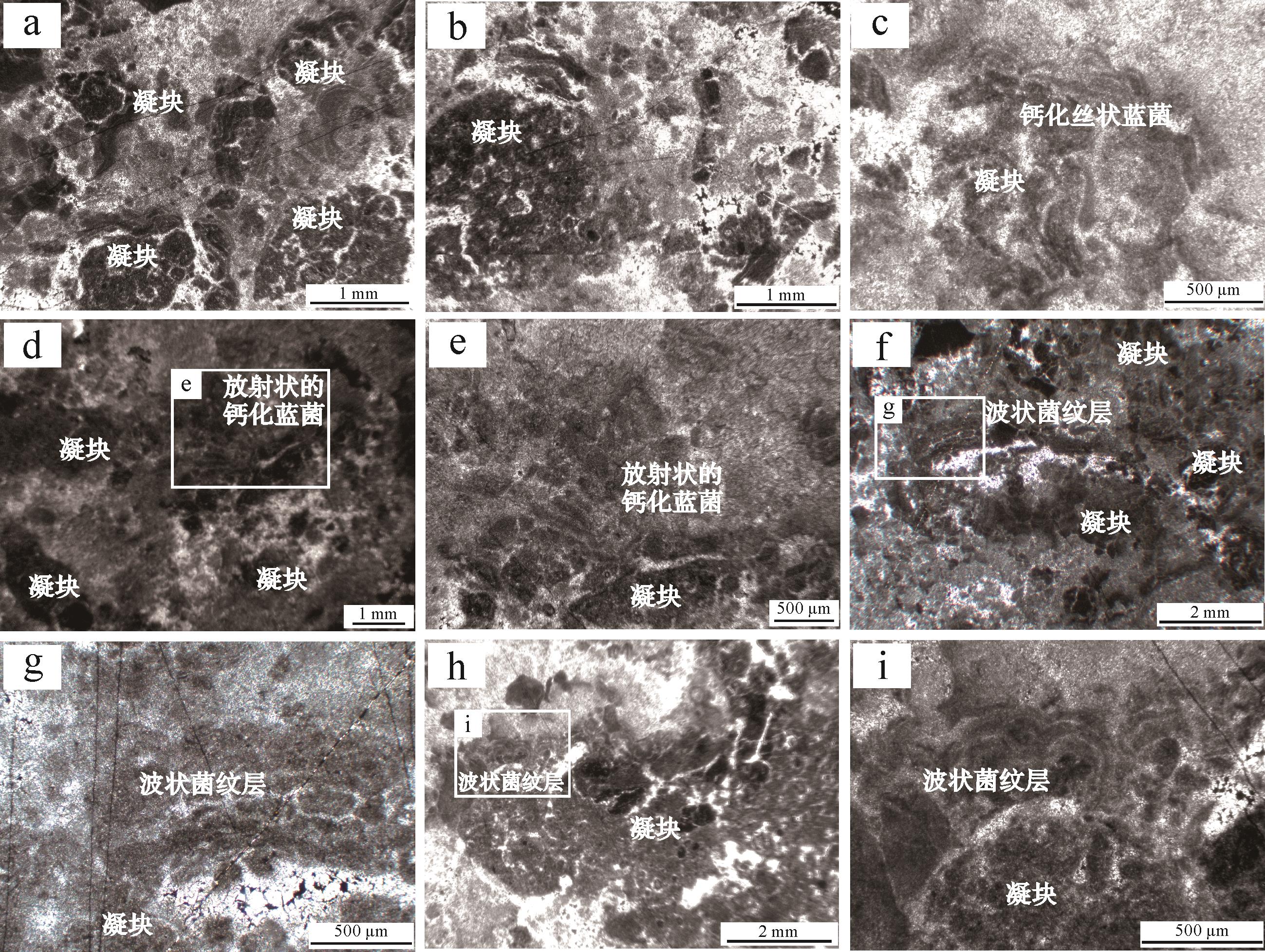

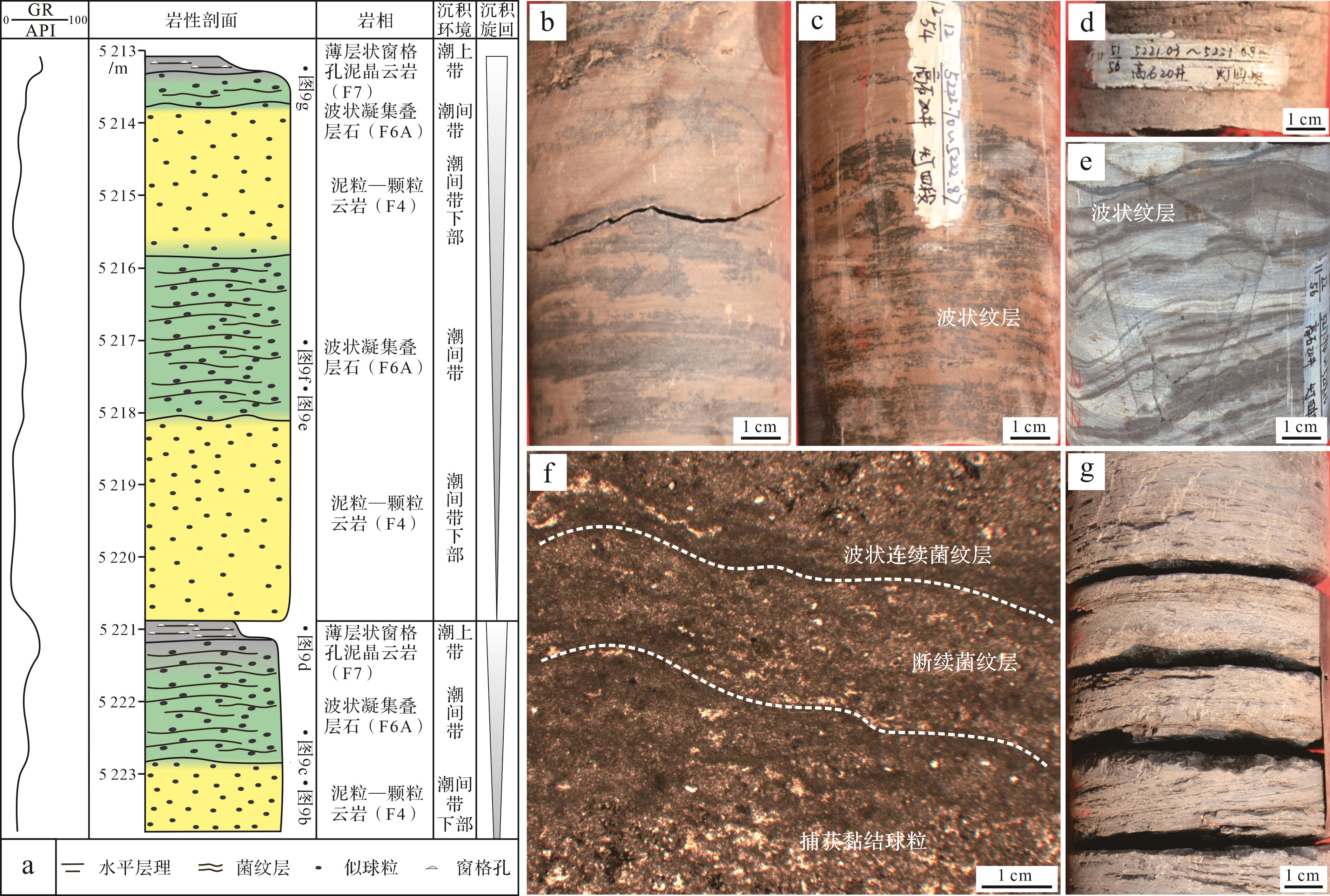

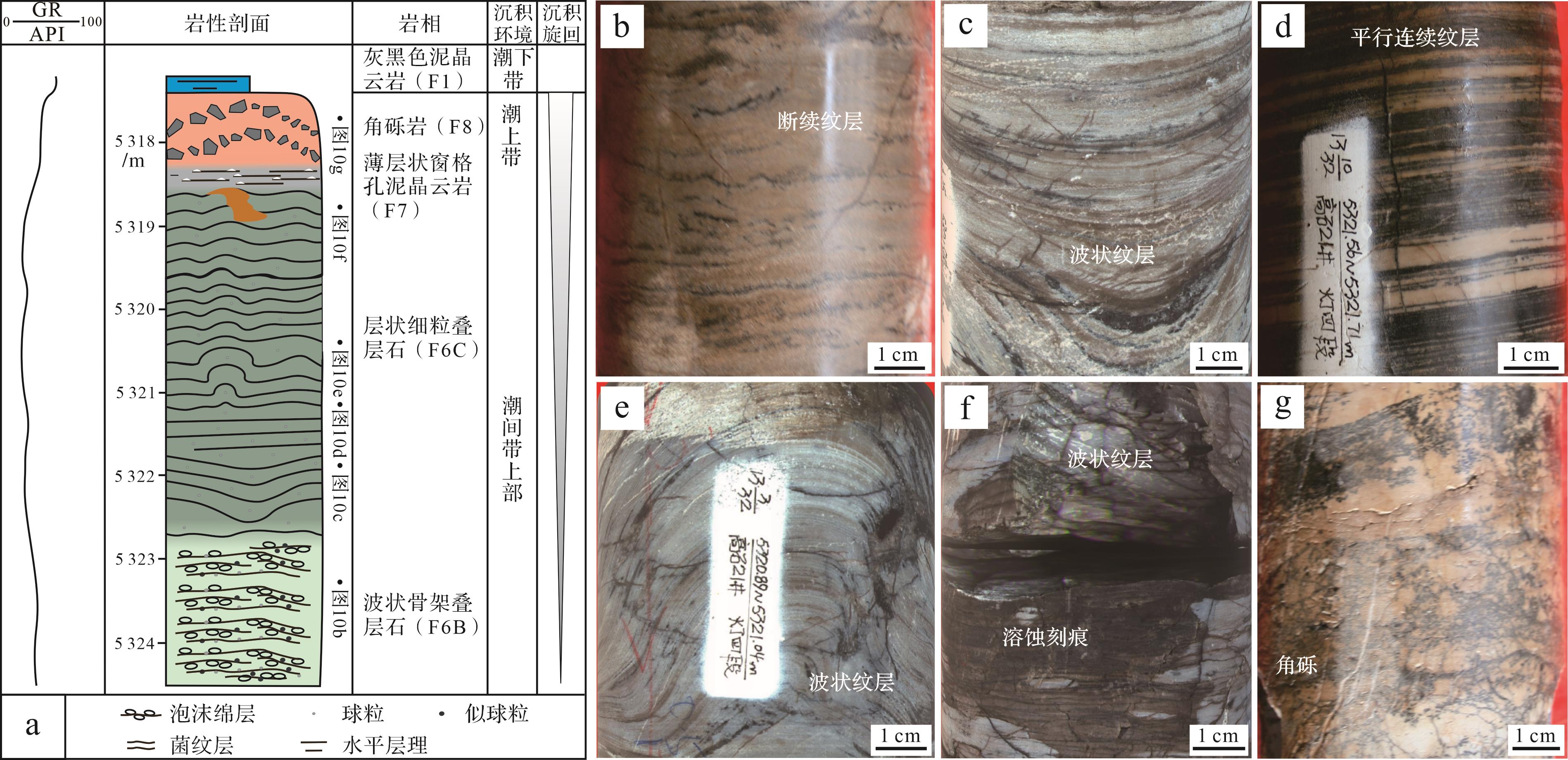

基于川中地区内15口重点取心井、共456 m的岩心以及122张薄片的观察和鉴定,精细描述了灯四段碳酸盐岩的中观和微观结构特征,并将灯四段的岩相划分为8种主要类型,对8种岩相的中观特征、微观特征、微生物沉积作用和沉积环境的总结见表1。

岩相类型 中观特征 微观特征 微生物沉积作用 沉积环境 水平层理泥晶云岩(F1) 灰黑—黑色,发育水平层理(图2a) 偶见分散或顺层分布的黄铁矿(图3a) 不发育微生物相关的结构 局限潟湖, 水动力弱的 还原环境 皱状纹层云岩(F2) 灰—深灰色,发育密集的毫米级纹层(图2b),形态为皱状 主要成分为泥晶,少量纹层中球粒的粒径 一般为0.01 mm(图3b) 可见微生物诱导作用形成的泥晶 潮下带和局限潟湖,水动力弱 粒泥—泥粒云岩(F3) 浅灰色,发育块状层理,无明显纹层 粒泥和泥粒结构的纹层交互发育,颗粒大小一般为0.1~0.2 mm,类型主要为鲕粒和似球粒(图3c,d),见鸟眼孔(图3d) 粒泥结构纹层中局部 可见菌黏结结构(图3c) 浪基面之上的潮下带,水动力中等,波浪作用主控 泥粒—颗粒云岩(F4) 浅灰色,发育块状 层理和不清晰的 交错层理 泥粒和颗粒结构的纹层交互发育,见窗格孔(图3e),颗粒粒径一般为0.2~0.5 mm,类型以鲕粒和似球粒为主(图3f,g) 泥粒结构纹层中的部分区域 见黏结结构 潮间带下部,水动力强,波浪和潮汐作用主控 凝块石(F5) 灰黑色凝块分布在浅灰色基质中(图2c,d),发育块状层理 大部分凝块由似球粒和泥晶组成(图4),似球粒的粒径主要0.1~0.2 mm,部分凝块边缘发育不同厚度的菌纹层(图4f~i),纹层形态为波状(图4g,i) 凝块内部和边缘可见钙化丝状和 放射状蓝细菌(图4c,e),微生物 沉积作用包括捕获黏结作用和 诱导沉淀作用 浪基面之下的潮下带, 水动力弱 叠层石(F6) 波状凝集叠层石(F6A) 深灰—灰黑色, 毫米级纹层, 形态为波状、簇状、 花状等(图2e,f) 主要由泥晶菌纹层和富含颗粒的纹层交互(图5a,d),菌纹层呈连续或不连续状发育,并黏结少量细小的球粒(直径0.01~0.03 mm),富含颗粒的层主要由直径0.05~0.2 mm的似球粒组成(图5b,c) 各种菌类等微生物繁盛, 微生物沉积作用 以捕获黏结作用为主 潮间带下部, 水动力强, 波浪和潮汐 作用主控 波状骨架叠层石(F6B) 深灰—灰黑色,发育大量毫米级纹层,形态为不规则的线状(图2g) 纹层由富含球粒的颗粒层和泡沫绵层组成(图5e~h),且常见窗格构造(图5e,f) 大量菌纹层和泡沫绵层, 见不清晰的葛万菌和肾形菌, 微生物沉积作用包括捕获黏结作用和诱导沉淀作用 潮间带, 水动力中等, 潮汐作用主控 层状细粒叠层石(F6C) 灰色和深灰—灰黑色的连续平直纹层交替发育(图2h) 富菌泥晶纹层和富含细小球粒的纹层 交互发育(图5i) 大量菌纹层,微生物沉积作用 以诱导沉淀作用为主 潮间带上部, 水动力弱, 潮汐作用主控 薄层状窗格孔泥晶云岩(F7) 浅灰—灰色,毫米级纹层平行排布,发育干裂构造和鸟眼孔(图2i) 由泥晶组成,可见干裂纹穿过纹层, 发育不同程度充填的窗格孔 不发育微生物相关的结构 潮间带上部—潮上带, 水动力弱 角砾岩(F8) 密集的角砾,角砾粒径主要为1~3 cm,部分呈层状产出(图2j) 角砾内部主要由泥晶组成 不发育微生物相关的结构 潮上带 水平层理泥晶云岩(F1)和皱状纹层云岩(F2)均发育于潮下—局限潟湖环境。F1中观尺度下见水平层理,微观尺度下顺层发育黄铁矿,这些沉积特征共同指示它的沉积环境为浪基面以下的局限潟湖[12]。F2的主要成分也为泥晶白云石,中观尺度上以密集纹层为特征,垂向上常与F1交互发育,由此可知它的形成环境为低能潮下带和局限潟湖。

粒泥—泥粒云岩(F3)和泥粒—颗粒云岩(F4)在垂向上常常交互发育,微观尺度上均以颗粒结构为主,仅局部见菌黏结结构。F3在微观尺度上具粒泥结构和泥粒结构交替形成的毫米级纹层,反映其主要沉积于中—低能的潮下带,且在正常浪基面之上。F4由大量的颗粒组成,内部常见纹层和窗格孔,在部分钻井中F4与F6A交互发育。该岩相以大量颗粒为主的结构指示中等—强的水动力条件,结合其他沉积构造特征将F4的沉积环境解释为潮间带下部[23-24]。

Figure 2. Core photographs of the major types of lithofacies of the Fourth member of the Dengying Formation in central Sichuan Basin

Figure 3. Thin⁃section photographs of the major types of lithofacies (F1⁃F4) of the Fourth member of the Dengying Formation in central Sichuan Basin

Figure 4. Thin⁃section photographs of thrombolite (F5) of the Fourth member of the Dengying Formation in central Sichuan Basin

研究区灯四段发育凝块石(F5)和叠层石(F6)两种微生物岩类型。其中F5在中观和微观尺度上都显示出清晰的凝块结构,F5通常与F2交互发育。以泥晶和颗粒为主的结构组分和菌黏结作用的发育共同指示弱水动力条件,沉积环境应为浪基面以下的浅水潮下带[25]。

川中地区灯四段叠层石(F6)在中观尺度上主要表现为波状和平行层状的纹层,在微观尺度上表现为颗粒纹层结构、泡沫绵层结构、菌泥晶纹层结构等。综合两个尺度的特征,将灯四段叠层石划分为波状凝集叠层石(F6A)、波状骨架叠层石(F6B)和层状细粒叠层石(F6C)。F6A中含有大量颗粒,镜下见颗粒纹层和断续的菌纹层,F6A常与F3、F4等岩相伴生。大量颗粒指示它形成于强水动力条件,并通过微生物席捕获和黏结颗粒而成岩,沉积环境主要为与F4沉积环境相似的潮间带下部[29]。F6B微观尺度上由富含球粒的纹层和泡沫绵层纹层相交互组成,球粒直径为0.03~0.05 mm,泡沫绵层由暗色泥晶包裹的圆状空腔组成,单个空腔直径为0.05~0.1 mm,腔内充填亮晶白云石(图5g,h)。F6B中两种纹层交互指示水动力条件的间歇变化,窗格孔的发育反映间歇性暴露,且F6B通常与F6A和F6C交互发育,沉积环境解释为潮间带[30]。F6C中泥晶纹层结构和细小球粒共同指示弱水动力条件,通常与F6B在垂向交互叠置发育,沉积环境解释为潮间带上部[31]。

Figure 5. Thin⁃section photographs of stromatolite (F6) of the Fourth member of the Dengying Formation in central Sichuan Basin

薄层状窗格孔泥晶云岩(F7)和角砾岩(F8)均发育于潮间带上部—潮上带的环境。常见F7和F8、F6C叠置发育,这些沉积特征共同指示弱水动力和间歇性暴露的潮间带上部—潮上带环境。F8常出现在向上变浅的沉积旋回顶部以薄层状产出,垂向上与F6C叠置发育,反映以暴露为主的潮上带环境。

-

基于多口钻井连续取心段的精细描述,总结了区内灯四段的岩相组合,并分析了沉积环境。总体上,区内灯四段主要发育潮下—局限潟湖岩相组合、潮下带凝块石岩相组合、浅潮下—潮间带叠层石—颗粒滩复合体岩相组合和潮间带叠层石岩相组合。

-

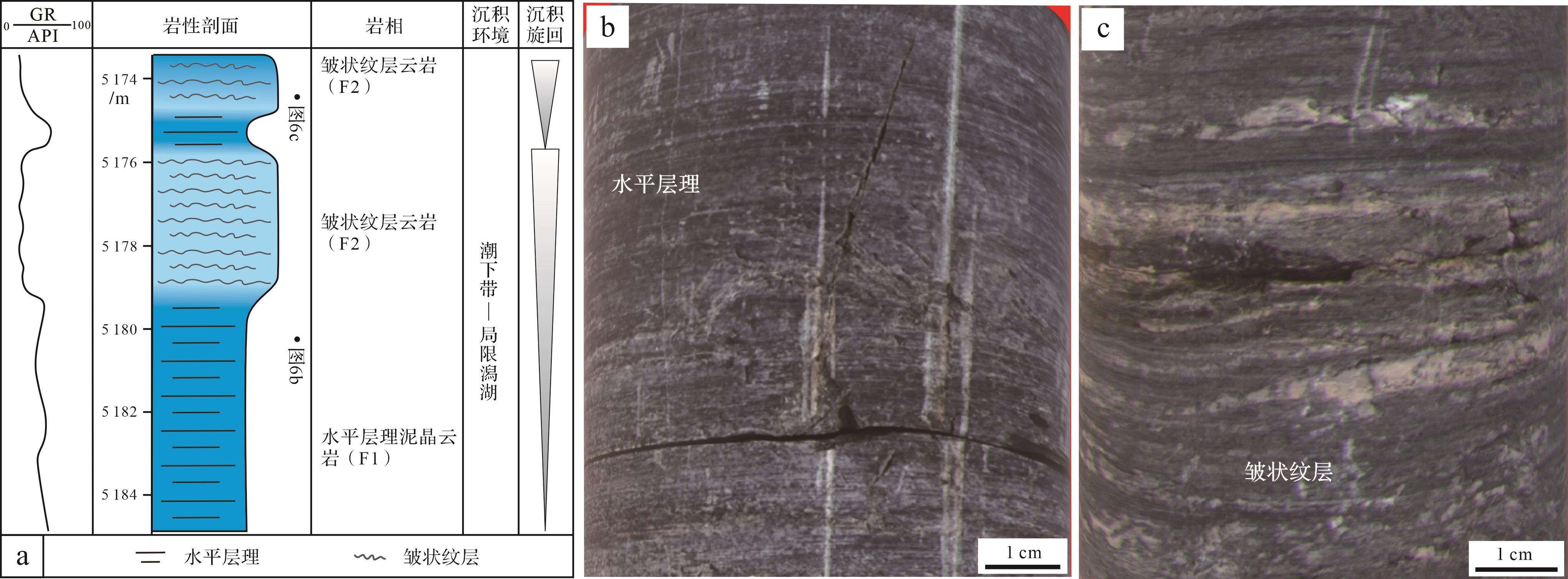

此岩相组合由具有水平层理的水平层理泥晶云岩(F1)和皱状纹层云岩(F2)组成。以高石18井取心段为例,组合中岩石组分以泥晶为主,仅含有少部分颗粒和纹层(图6)。F1和F2交互出现,从下至上泥晶含量减少,颗粒和纹层的含量增多。F1和F2均形成于水循环局限的低能水动力,反映潮下—局限潟湖环境。

-

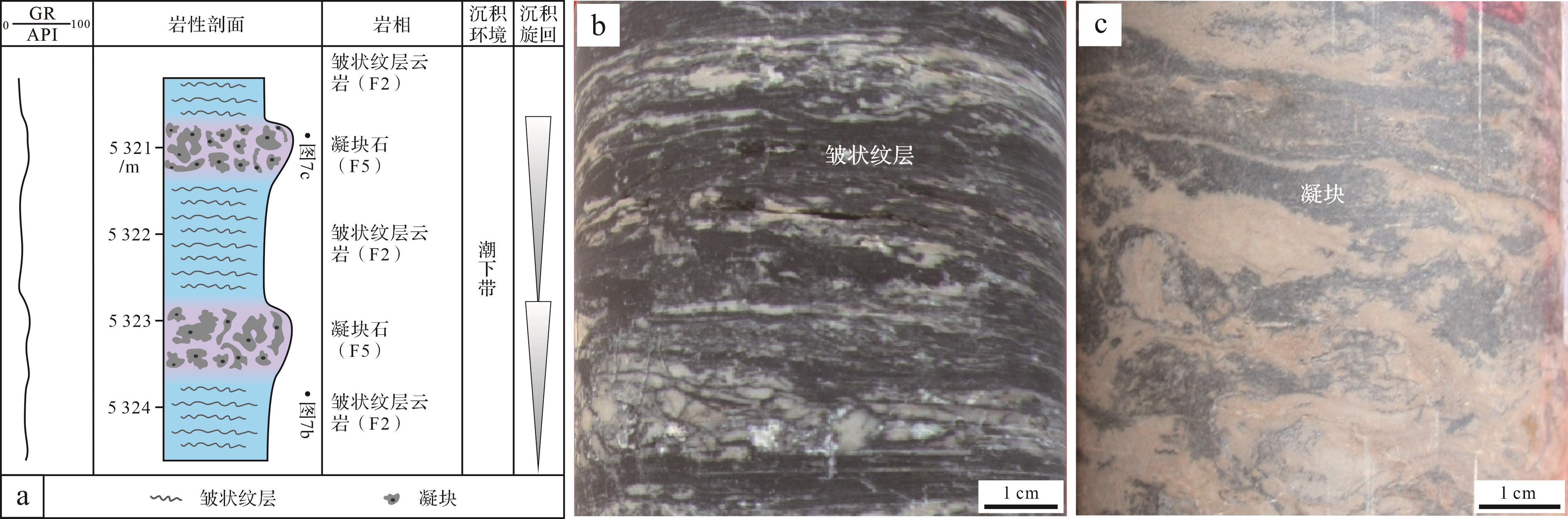

此岩相组合包括皱状纹层云岩(F2)和凝块石(F5),二者叠置交互构成多个高频旋回,单个旋回厚约2 m。以磨溪105井取心段为例,旋回的下部以F2为主,厚度较大,向上过渡为F5,颗粒含量增加、纹层发育程度减弱(图7)。F2和F5均形成于弱水动力环境,位于正常浪基面以下的浅潮下带。在该环境微生物作用难以形成连续的菌纹层,无法捕获和黏结大量颗粒,以间断发育凝块石为特征。

-

该岩相组合主要由波状凝集叠层石(F6A)、粒泥—泥粒云岩(F3)、泥粒—颗粒云岩(F4)等岩相组成。高石18井取心段揭示,以连续厚层的F6A为主,夹少量的F3和F4(图8)。从F3向上过渡为F4和F6A,颗粒由少变多、菌纹层发育变好。高石20井取心段揭示,F4和F6A交互叠置形成至少3个旋回,在F6A之上过渡为F7(图9)。

Figure 8. Shallow⁃subtidal to intertidal stromatolite⁃shoal complex lithofacies association of the Fourth member of the Dengying Formation in central Sichuan Basin

Figure 9. Intertidal stromatolite⁃shoal complex lithofacies association of the Fourth member of the Dengying Formation in central Sichuan Basin

该岩相组合中大量颗粒的出现指示中等—强的水动力。凝集叠层石的发育反映此岩相组合主要位于潮间带,总体上该岩相组合主要形成于潮间带下部至正常浪基面以上的浅潮下带。

-

该岩相组合由波状骨架叠层石(F6B)、层状细粒叠层石(F6C)、薄层状窗格孔泥晶云岩(F7)和角砾岩(F8)组成。高石21井取心段发育F6B和F6C为主的一套沉积序列(图10a~f)。F6C中可见溶蚀刻痕(图10f),向上过渡为F7和F8(图10g)。该岩相组合主要受潮汐水动力控制,具有清晰纹层的叠层石形成于能量较弱的潮间带,在其之上发育的F7和F8则主要形成于潮上带,叠层石的生长终止。

3.1. 潮下—局限潟湖岩相组合

3.2. 潮下带凝块石岩相组合

3.3. 浅潮下—潮间带叠层石—颗粒滩复合体岩相组合

3.4. 潮间带叠层石岩相组合

-

取心段的研究发现灯四段的岩相类型复杂且在垂向上叠置变化快。为了查明灯四段沉积微相展布特征,在明确主要岩相及岩相组合测井曲线特征的基础上,开展了单井微相分析和连井微相对比,并编制了灯四段上部微相平面分布图。

-

依据岩心和测井曲线特征,可将灯四段划分为潮坪—局限潟湖、颗粒滩、叠层石丘、凝块石丘、丘滩复合体等5种微相。

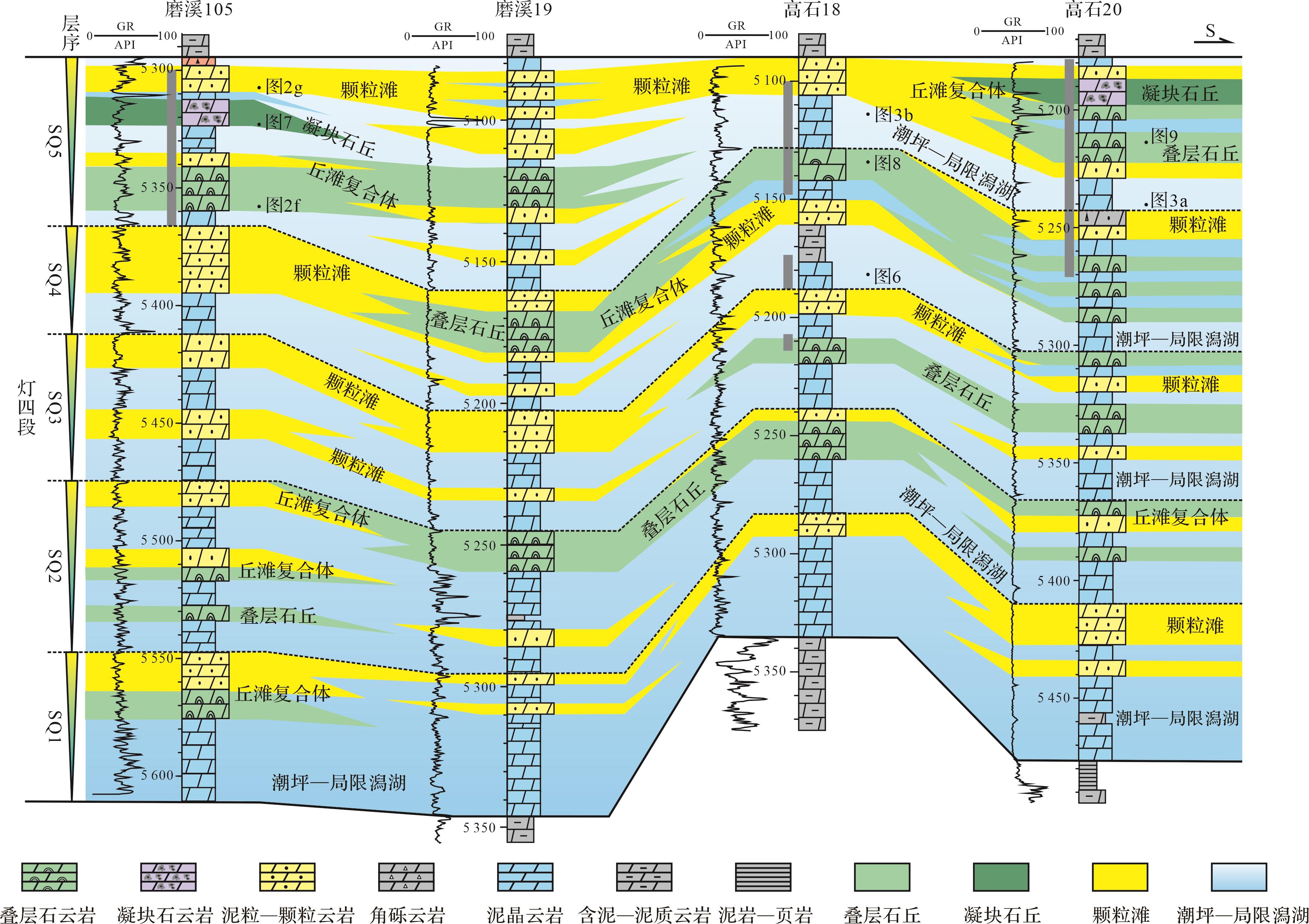

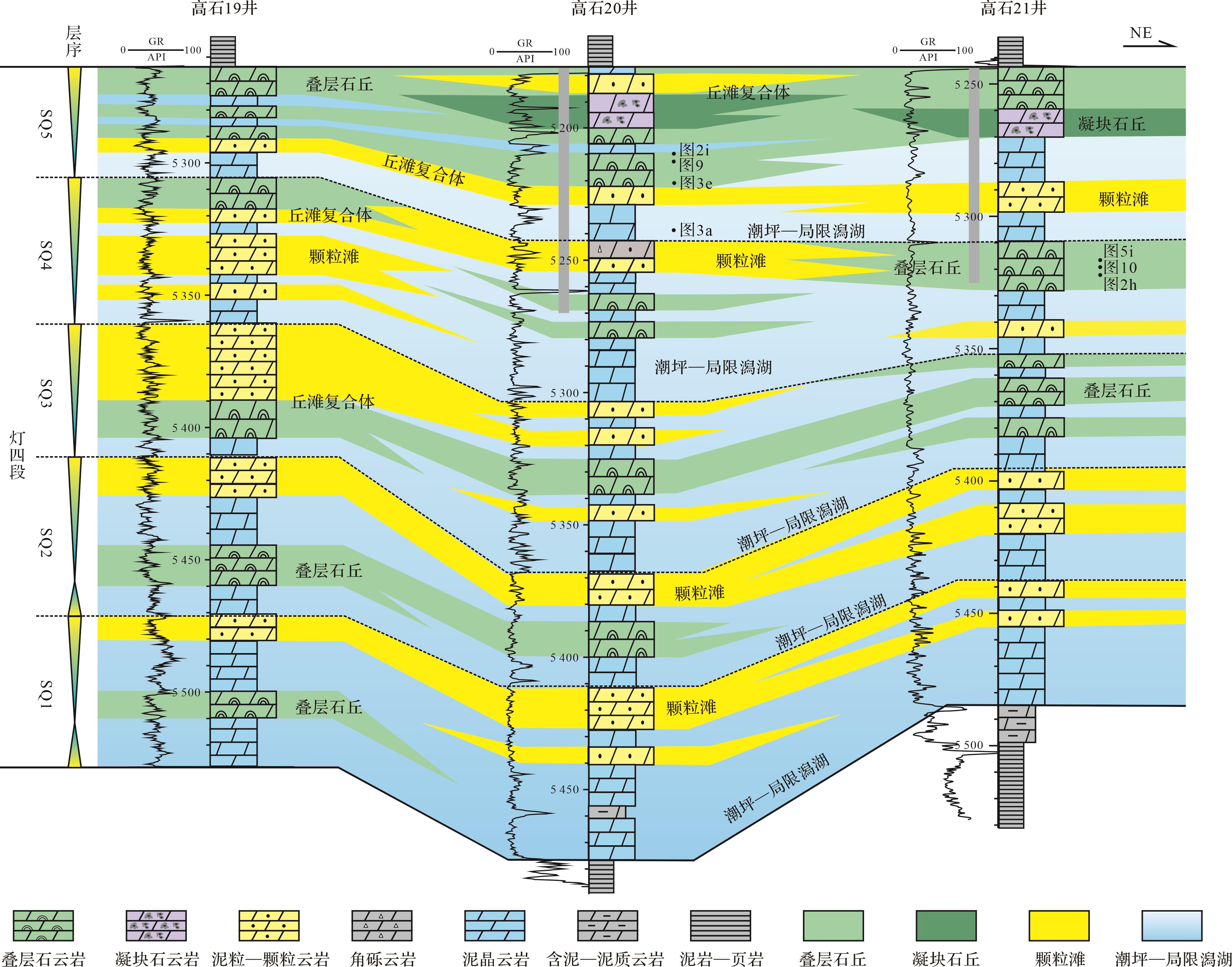

潮坪—局限潟湖微相由潮下—局限潟湖岩相组合(图6)和反映潮上环境的F7和F8岩相构成,自然伽马(GR)曲线上以中—高值、齿化为主要特征,总体属于水循环局限背景下的低能沉积。颗粒滩由反映浅潮下—潮间环境的F3和F4在垂向上相交互构成,是浅潮下—潮间带叠层石—颗粒滩复合体岩相组合的主体部分(图8,9),GR曲线以低值箱型为标志。该微相内各类颗粒大量发育,并有少量菌黏结结构。叠层石丘由潮间带叠层石(图10)和浅潮下—潮间带叠层石—颗粒滩复合体岩相组合(图8,9)部分构成,GR曲线表现为低值弱齿化的特征。叠层石丘微相中发育中观和微观尺度上的各种微生物结构,以菌纹层结构为主。凝块石丘由潮下带凝块石岩相组合(图7)构成,GR测井响应与叠层石丘相似。叠层石丘、凝块石丘与颗粒滩在垂向上叠置发育,共同组成丘滩复合体。

-

沉积微相在单井上和连井格架内的分布具有规律性(图11,12)。在单井垂向上,这些沉积微相构成了5个层序(SQ1~SQ5)。层序内部,下部以发育潮坪—潟湖为主,向上过渡为叠层石丘、凝块石丘和/或颗粒滩。不同层序之间,由下至上微生物丘和颗粒滩厚度及占比逐渐增加。

Figure 11. Microfacies distribution in the sequence stratigraphic framework of the Fourth member of the Dengying Formation, wells MX105⁃GS20, central Sichuan Basin (well locations in Fig.1)

Figure 12. Microfacies distribution in the sequence stratigraphic framework of the Fourth member of the Dengying Formation, wells GS19⁃GS21, central Sichuan Basin (well locations in Fig.1)

在近南北向的连井剖面上,灯四段沉积早中期,北部的磨溪105井以潟湖和颗粒滩微相组合为主,中部和南部的钻井以丘滩体和潟湖微相交替发育为特征(图11)。在近东西向连井剖面上,高石19井丘滩复合体的厚度最大,且连续性好,指示台地边缘环境。向东部的高石20井和高石21井,丘滩体的厚度逐渐减薄,出现较为密集的高频旋回,反映水浅和相变化快的局限台地环境(图12)。灯四段沉积晚期,区域上丘滩体的厚度和侧向连续性均变好(图11,12)。

-

川中地区灯四段沉积期古地貌具有东西分异的特点,区内西侧沉积近南北走向的高地貌,主要发育台地边缘丘滩相;东侧沉积地貌低,主要发育局限台地相[32]。在相分析的基础上,编制了沉积微相平面展布图(图13)。灯四段上部台地边缘相呈近南北向分布,以西为斜坡—盆地相,向东过渡为局限台地潮坪—潟湖相(图13)。台地边缘带以大面积的微生物丘和颗粒滩沉积发育为特征,丘滩体整体上呈南北向分布,钻井间的连续性良好。向局限台地环境,丘滩体发育的规模略有减小,井间的连续性变差。

4.1. 灯四段微相划分

4.2. 灯四段连井微相对比

4.3. 灯四段上部微相平面展布

-

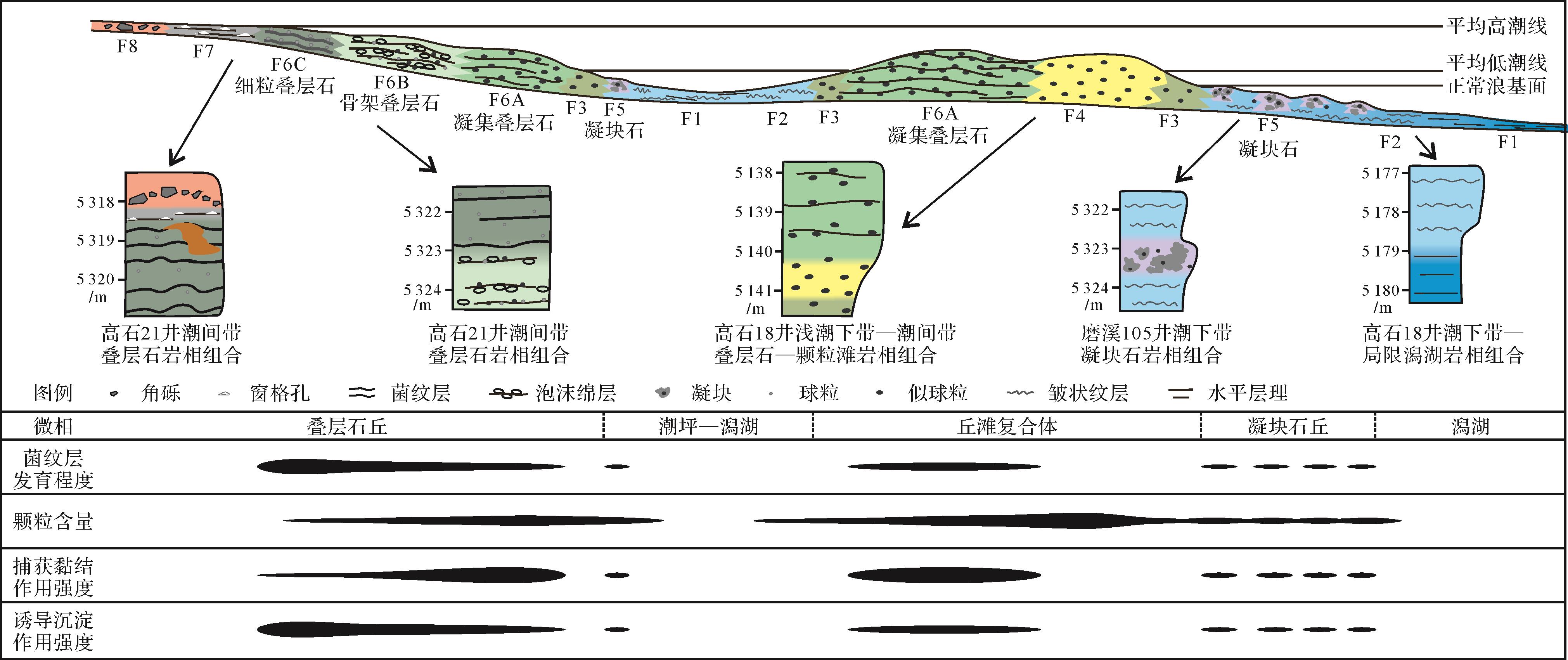

在精细相分析和层序地层格架内相对比的基础上,建立了川中地区灯四段微生物岩沉积模式(图14)。灯四段的沉积环境主要为台地边缘—局限台地环境,具体的沉积环境可依据平均高潮线、平均低潮线和正常浪基面进一步细分。在不同环境下,沉积组分(颗粒和菌纹层)和微生物沉积作用(捕获黏结作用和诱导沉淀作用)的分布具有规律性。

Figure 14. Deposition model for microbialites in Fourth member of the Dengying Formation, central Sichuan Basin

在浪基面以下的低能环境中,主要发育局限潟湖和凝块石丘这两种微相,它们分布在研究区东部的局限台地和台地边缘的外侧(图13),岩相包括水平层理泥晶云岩(F1)、皱状纹层云岩(F2)和凝块石(F5)。在该环境中,总体水动力弱,沉积物以泥晶为主,含少部分颗粒。微生物沉积作用总体弱,仅在正常浪基面附近及以下的浅水区发育小规模凝块石,发育少量微生物纹层状构造。这与贵州中东部奥陶系红花园组凝块石[33]和西班牙东南部中新世陆架坡折—上陆坡之上发育的凝块石[34]特征类似。在浪基面附近及以上开始发育粒泥—泥粒云岩(F3),向上至潮间带下部,随着水动力增强,以发育泥粒—颗粒云岩(F4)为主,这些岩相分布在局限台地的局部地貌高地、台地边缘等区域(图13)。

潮间带主体以发育波状凝集叠层石(F6A)、波状骨架叠层石(F6B)、层状细粒叠层石(F6C)等典型微生物岩为特征,它们在微观尺度以各种形态的菌纹层、泡沫绵层、不同类型和不同大小的颗粒及广泛发育的窗格孔为标志,反映适宜蓝细菌生长的沉积条件,微生物诱导沉淀、捕获黏结等沉积作用十分活跃。其中,波状凝集叠层石(F6A)可与西澳大利亚巴哈马岛现代正常海洋中潮间带的叠层石相对比,都是通过微生物席捕获黏结动荡海水中的碳酸盐颗粒而形成[29]。波状骨架叠层石(F6B)显示出的特征可与伊比利亚半岛的侏罗—白垩纪浅海叠层石相类比[30]。层状细粒叠层石(F6C)与我国柴达木盆地西部下干柴沟组上段咸化湖盆的微生物岩相似,均沉积于低能深水区[31]。由平均低潮线向平均高潮线,随着水动能的减弱,颗粒含量不断减少,微生物的捕获黏结作用减弱,诱导沉淀作用增强,菌纹层发育连续性变好。潮间带发育的各类微生物岩和潮间带下部—潮下带上部的颗粒岩沉积交互,构成了微生物丘和丘滩复合体,广泛分布在台地边缘和宽浅的局限台地(图13)。潮上带以发育薄层状窗格孔泥晶云岩(F7)和角砾岩(F8)为主,见干裂等暴露标志,在微生物丘和丘滩复合体微相的顶部局部发育。

-

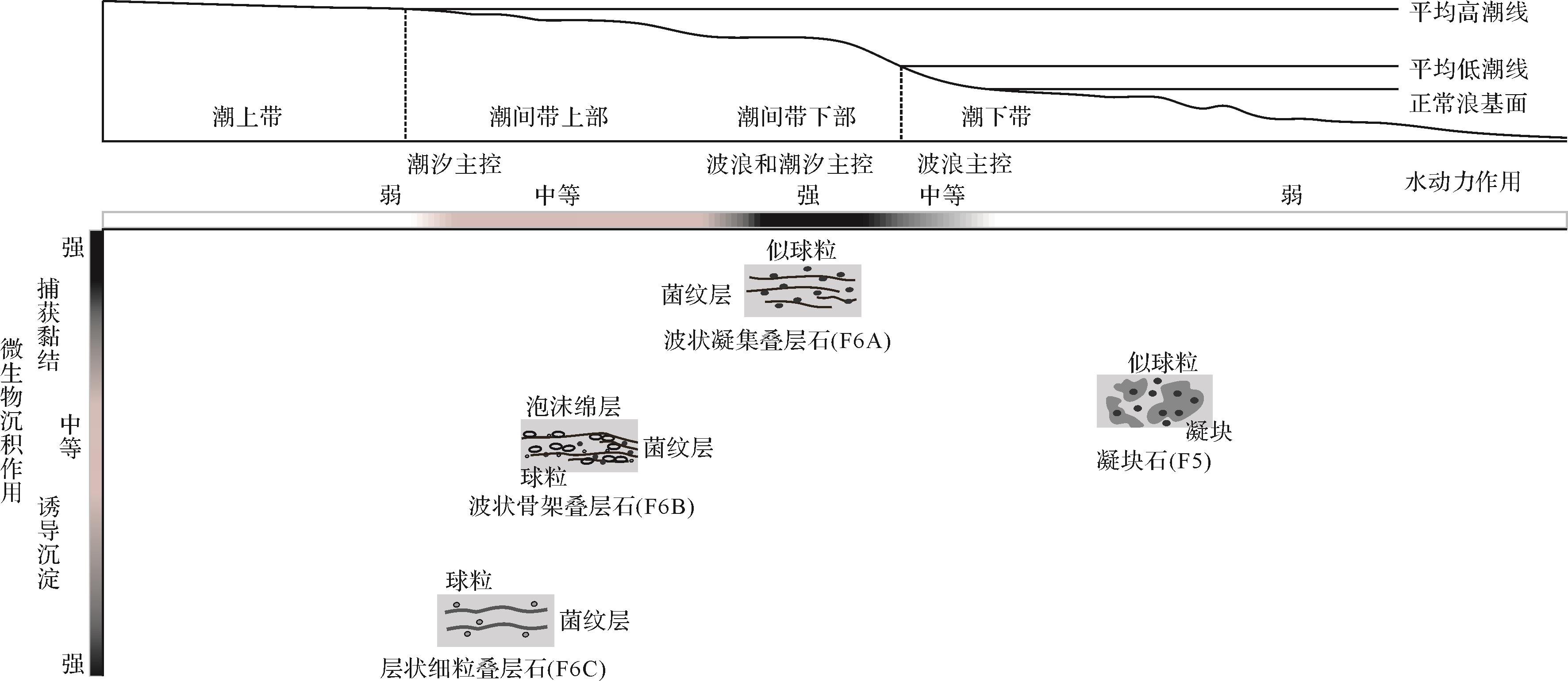

微生物与环境的协调作用是微生物碳酸盐岩形成的关键[1],这种作用主要影响微生物对沉积物的捕获和黏结、微生物自身的钙化以及碳酸盐的原地沉淀[5,35]。基于川中地区灯四段叠层石、凝块石等微生物岩的中观和微观特征,分析认为沉积环境水动力作用(水动力类型及强弱差异)和微生物沉积作用(诱导沉淀作用和捕获黏结作用)是控制微生物岩沉积的主要因素(图15)。

Figure 15. Main controlling factors of the deposition processes of the microbialites, Fourth member of the Dengying Formation, central Sichuan Basin

在正常浪基面以下的浅水潮下带,水动力作用总体较弱。微生物未形成稳定的纹层,主要通过捕获黏结水体中悬浮颗粒的形式形成凝块结构,进而形成凝块石(F5)。在潮间带下部,水动力类型主要为波浪和潮汐主控,水动力作用强,形成高能砂屑滩。同时,各种菌类等微生物繁盛,微生物席主要通过捕获黏结颗粒形成菌纹层,进而形成凝集叠层石(F6A)。另外,菌纹层的形态会受到沉积环境中水动力条件的控制[11]。由于此处的水动力持续较强,菌纹层难以稳定发育,从而表现出断续的波状结构。在潮间带上部,水动力类型过渡为以潮汐作用为主,强度中等,且向平均高潮线潮汐水动力逐渐减弱,水体中悬浮的颗粒减少。该环境适宜各种菌类等微生物的持续生长,微生物席稳定发育。菌纹层主要的生长方式是微生物诱导的碳酸盐原地沉淀和菌丝体的钙化作用[36]。微生物通过诱导沉淀和原地钙化作用形成泡沫绵层结构,同时捕获黏结少量颗粒,形成了波状骨架叠层石(F6B)。在靠近潮上带的区域,潮汐作用最弱,微生物沉积作用以诱导沉淀碳酸盐泥晶为主,此时发育大量平行排布的以泥晶成分为主的菌纹层,形成层状细粒叠层石(F6C)。

-

(1) 基于连续钻井取心段的精细描述和分析,识别出包括凝块石和叠层石两类微生物岩在内的8种岩相类型,并将叠层石划分为波状凝集叠层石、波状骨架叠层石和层状细粒叠层石。总结了川中地区灯四段主要发育的4种岩相组合,包括潮下—局限潟湖岩相组合、潮下带凝块石岩相组合、浅潮下—潮间带叠层石—颗粒滩复合体岩相组合和潮间带叠层石岩相组合。

(2) 依据岩心和测井特征,可将灯四段划分为潮坪—局限潟湖、颗粒滩、叠层石丘、凝块石丘、丘滩复合体等5种微相。连井剖面层序格架内的微相对比显示,叠层石丘、凝块石丘和/或颗粒滩主要发育在层序的上部,且在灯四段由下至上发育规模变大。平面上,台地边缘以大面积的微生物丘和颗粒滩相发育为特征;局限台地内丘滩体的规模略有减小且分布连续性变差。

(3) 建立了川中地区灯四段微生物岩沉积模式。凝块石发育于浪基面以下的局限台地,水动力条件弱;波状凝集叠层石发育在潮间带下部高能滩体附近,水动力条件强;波状骨架叠层石发育在水动力条件中等的潮间带上部,向上水动力条件逐渐减弱,发育层状细粒叠层石。明确了沉积组分(颗粒和菌纹层)以及微生物沉积作用(捕获黏结作用和诱导沉淀作用)的分布规律。

(4) 深入分析了水动力和微生物沉积作用对川中地区灯四段微生物岩沉积的控制作用。潮下带浪基面以下的低能带,局部少量发育的菌类通过捕获黏结作用形成凝块石;波浪潮汐作用强的潮间带下部,微生物席大量发育,通过捕获黏结颗粒形成凝集叠层石;潮间带上部,随着潮汐水动力的减弱,微生物作用以诱导沉淀为主,形成骨架叠层石和细粒叠层石。

DownLoad:

DownLoad: