HTML

-

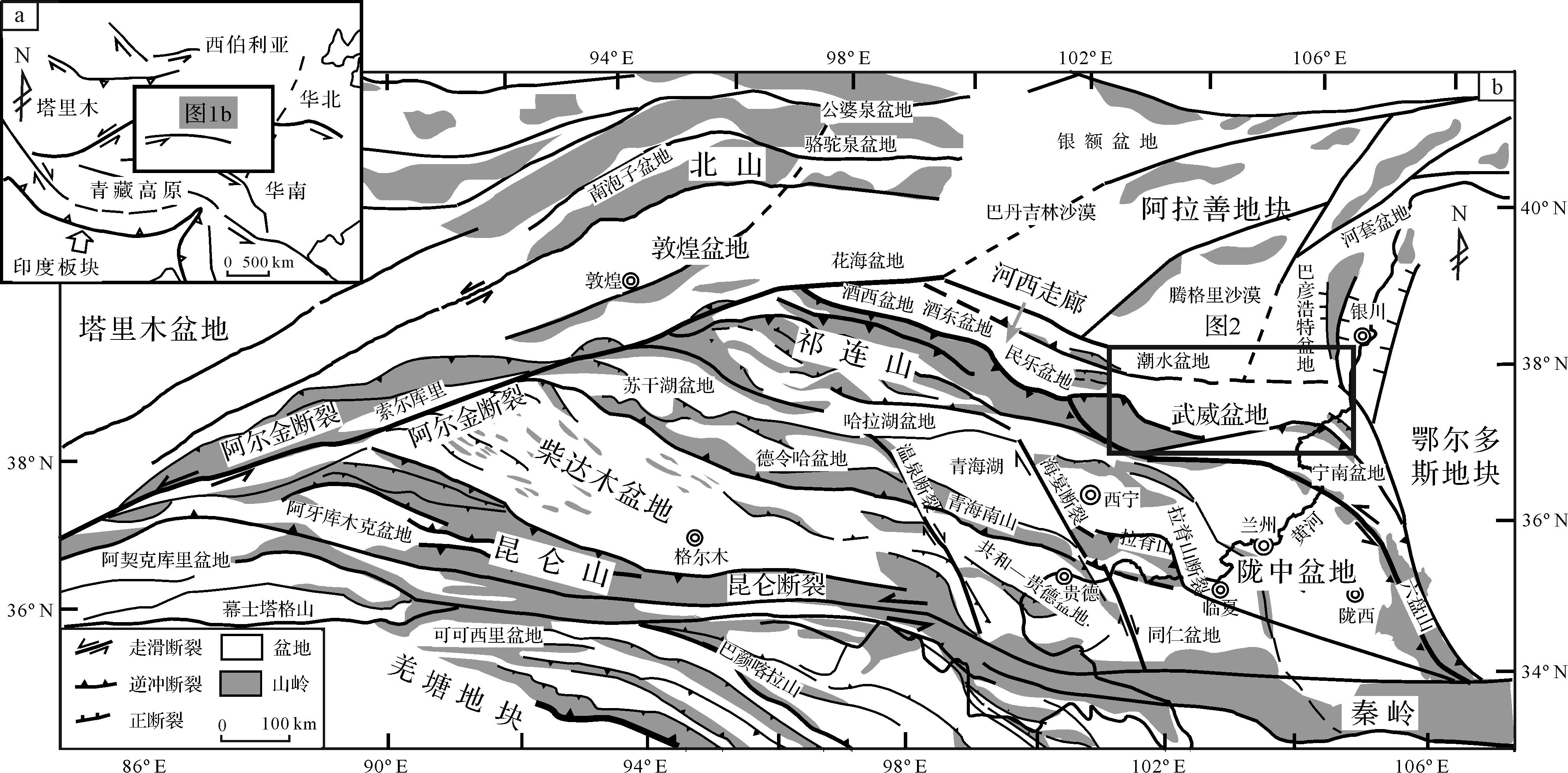

青藏高原北部发育一系列中新生代沉积盆地[1](图1),蕴藏着丰富的油气资源,研究这些盆地的地层沉积和构造演化,是认识印—亚板块碰撞前、后构造—气候环境变化及资源效应的重要途径。武威盆地位于河西走廊东部,东西长300 km,南北宽100 km,总面积约27 500 km2,盆地北部大多为沙漠覆盖;盆地处于青藏高原东北缘北西西构造与北北西构造转换的过渡地带(图1b),构造位置独特,过去认为盆地构造演化可与酒西盆地对比,与酒西、酒东、民乐—张掖盆地共同构成河西走廊盆地群[2]。酒西盆地靠近阿尔金断裂,地层出露良好,加之发现了4个油田,其他盆地尚未发现成型油田,因而酒西盆地地层沉积、构造变形及油气勘查研究程度最高[3⁃12],常被作为研究河西走廊盆地群构造演化及青藏高原北部生长和资源环境效应的关键地区。

Figure 1. Map of the location of the basin⁃mountain distribution and structure of the Hexi Corridor on the northeastern edge of the Qinghai⁃Tibetan Plateau (modified from reference [1])

相对而言,位于河西走廊东段的武威盆地,由于盆地主体被第四系覆盖,仅在盆地西南缘出露少量地层,截止目前没有发现成型的油气藏,研究程度较低。对于盆地第三系,原1∶20万区调报告《武威幅》把出露在盆地南缘的一套河湖相红层划分为上第三系甘肃群;玉门油田地质志[2]则划归白杨河组和疏勒河组,认为可与酒西盆地白杨河组和疏勒河组对比;而1∶25万《武威幅》把下部划归古近系西柳沟组(没有给出具体理由),上部保留甘肃群。从现有的资料来看,武威盆地缺乏详细的地层层序及空间变化特征,加之缺乏古生物化石,地层时代划分也缺乏依据。显然,对盆地地层沉积、构造演化研究程度还很低,严重制约着对青藏高原北部构造隆升、气候环境演变及油气远景的全面认识。

本文通过对武威盆地出露的原第三系进行野外详细考察,结合近年来在青藏高原北部多个盆地开展的新生代地层沉积工作成果,以岩石颜色变化为依据,结合区域已有的磁性地层测年结果,发现武威盆地西南部出露的一套地层,可被解体为不同颜色体系主导的几套沉积地层,建立了武威盆地古近纪—新近纪地层系统;并且结合沉积特征及时空变化,与酒西、兰州等盆地进行地层沉积对比,探讨了盆地区域构造属性,为研究青藏高原东北缘沉积—构造演化和油气资源远景提供了基础资料。

-

武威盆地东临鄂尔多斯地块,北接巴彦浩特盆地和潮水盆地,西临民乐—张掖盆地,面积约27 500 km2。北以龙首山—北大山—巴音乌拉山为界,西抵大黄山,东至贺兰山,南与祁连山相接,总体呈近东西走向展布。盆地基底由晚太古宇龙首山群中深变质岩和下古生界浅变质岩组成,上古生界石炭系—二叠系发育,中新生界发育侏罗系、白垩系和第三系、第四系(图2)。石炭系和侏罗系是盆地重要的煤炭与天然气目标层[13⁃15]。第三系在盆地西南部武威—古浪一带出露最好,岩性为一套砖红色、桔红色、灰黄色砂岩、含砾砂岩、泥岩,总体厚度在1 000 m以上。1∶25万《武威幅》将黄羊水库以南的第三系划归古近系西柳沟组,南营地区第三系划归甘肃群。

本次工作,在盆地西南部哈溪、甘沟、天梯山、南营水库一带开展了地层沉积考察(剖面位置见图2)。根据地层沉积组合,特别是地层颜色特征,结合区域地层特征,分别建立了各剖面地层序列,把黄羊水库以南的第三系解体。将哈溪剖面西柳沟组下部解体出来,划归下白垩统河口群,上部一套桔黄色砂岩保留为西柳沟组。天梯山剖面总体为砂岩、砾岩、泥岩,下部以桔红色色调为主,从下向上为砾岩、砂岩、泥岩及泥岩夹砂岩,岩性特征与兰州盆地野狐城组和酒西盆地火烧沟组、白杨河组均不同,新建黄羊河组;上部以棕红色色调为主,岩性为泥岩、砂岩,与兰州盆地咸水河组类似;甘沟剖面原西柳沟组下部一套紫红色砂岩夹含砾砂岩划归下白垩统河口群;剖面中部以桔红色色调为主的砂岩夹含砾砂岩、泥岩,划归黄羊河组;剖面上部的棕红—棕黄色砂岩、泥岩段,划归咸水河组。南营水库剖面主体为棕黄色砂岩、砾岩夹泥岩,少量棕红色砂岩、泥岩,废除原甘肃群划分,改称咸水河组。各剖面地层层序分述如下。

-

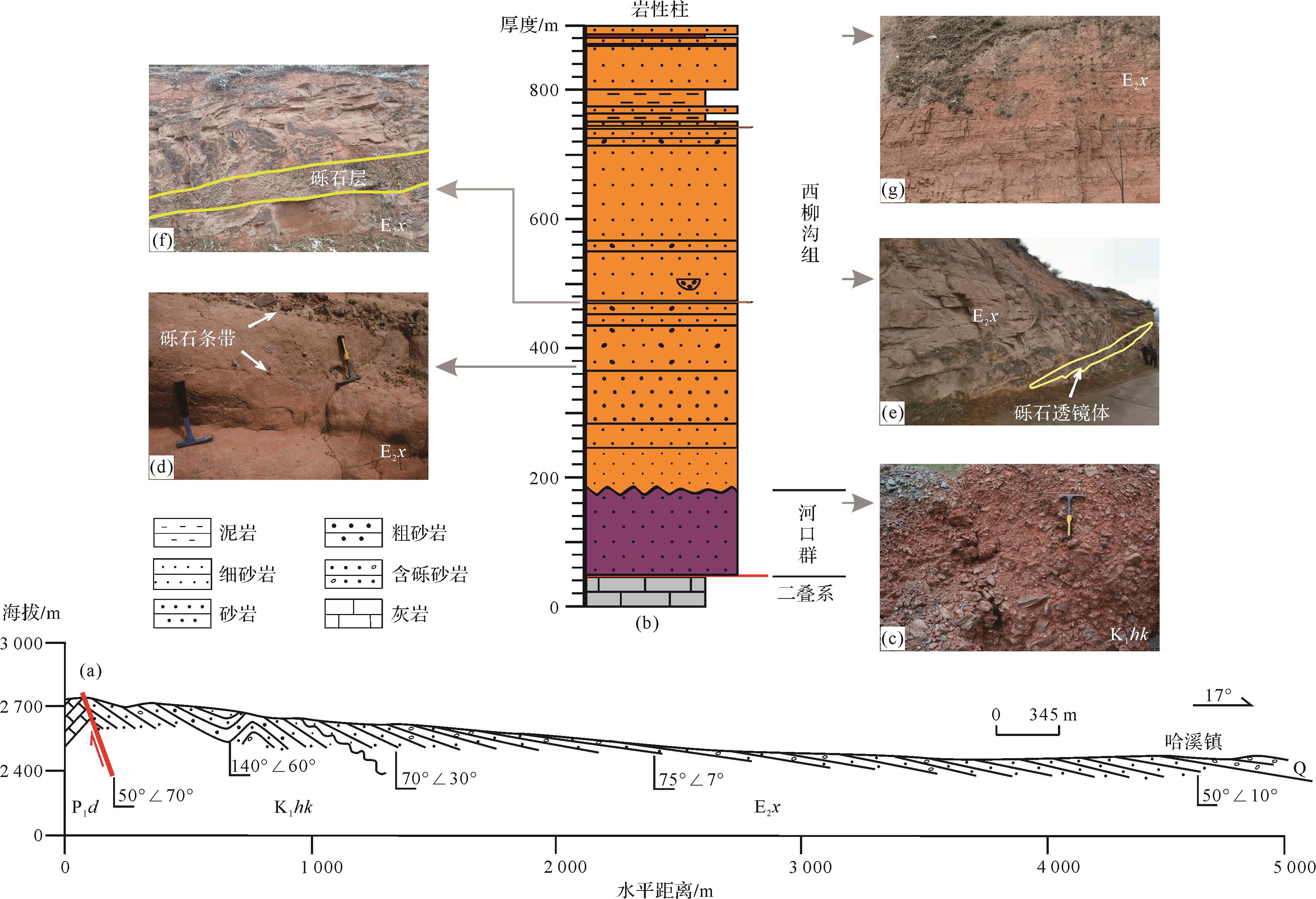

剖面位于盆地最南端的哈溪河两岸(图2),南起哈溪林场,在哈溪镇以北被第四系覆盖(图3a),剖面长约5 km,呈北北东向展布;剖面地层出露较好。剖面与下伏二叠系灰岩呈断层接触(图3a,b),与上覆地层接触关系不清楚。在剖面下部,原西柳沟组为一套紫红色砂岩、砾岩,厚约135 m(图3b,c),与周边下白垩统河口群岩性类似,因此本文将该层段划归下白垩统河口群。剖面中上部,为巨厚层状桔黄色砂岩、含砾砂岩(图3a,b,d~f),厚度大于720 m(图3b),与下部新划分的河口群呈不整合接触;该层段下部以砾质砂岩、含细砾砂岩为主(图3d);中部含有大量的砾岩透镜体及夹层(图3e,f),砾石主要为:花岗岩、变安山岩、石英脉,砾径0.5~0.8 cm,砾石分选差,呈次棱角状—次浑圆状;上部以砂岩为主,含少量褐红色泥岩夹层(图3g);岩石组合和沉积构造显示为河流相沉积。与兰州盆地西柳沟组相比,哈溪剖面中—上部含有大量的砾质条带及夹层,反映武威盆地南缘较兰州盆地更靠近源区,但两个盆地该段地层岩石颜色总体相同,因此,哈溪剖面中—上部保留原1∶25万《武威幅》西柳沟组命名。

哈溪剖面地层层序:

古近系西柳沟组 720 m

12)桔黄色砂岩夹褐红色泥岩 100 m

11)桔黄色泥岩夹砂岩 45 m

10)桔黄色砂岩夹砾岩 40 m

9)桔黄色砂岩 145 m

8)桔黄色含砾砂岩 20 m

7)桔黄色砂岩 80 m

6)桔黄色含砾砂岩夹砾岩 110 m

5)桔黄色中—粗砂岩 80 m

4)桔黄色砂岩 30 m

3)桔黄色细砂岩 70 m

~~~~~~~~~~~~角度不整合~~~~~~~~~~~~

下伏:下白垩统

2)紫红色砂岩夹灰紫色含砾砂岩、灰色砾岩 135 m

---------------------断层接触-----------------------

1)二叠系灰岩 45 m

-

剖面位于盆地中南部甘沟河两岸(图2),呈北北东向展布,长约26 km,在沙沟村以北被第四系覆盖。剖面下部为一套紫红色砂砾岩层(图4a~c),与周边下白垩统河口群岩性类似,因此将其从原西柳沟组中解体,划归河口群,该层段为冲积扇—河流相沉积。剖面中部为巨厚层状桔红色砂岩、含砾砂岩、砾岩(图4d,e),夹少量泥岩;其中砾石主要为:灰岩、砂岩、硅质岩,砾石分选差、磨圆中等;与兰州盆地野狐城组相比,该层段不含石膏层,颜色与下述天梯山剖面相当,但粒度较粗,与本文在天梯山剖面新建的黄羊河组(图4a,b)相当,属于黄羊河组靠近山前的河流相沉积。剖面上部为厚层—巨厚层状棕红色砂岩、砂质泥岩(图4f),岩石颜色总体与兰州盆地咸水河组相当,划归咸水河组(4a,b),为冲积扇—河流相沉积。

甘沟剖面地层层序:

咸水河组:

15)棕黄色细砂岩(未见顶) 71 m

14)棕红色泥质粉砂岩 95 m

13)棕红色细砂岩 280 m

12)棕红色含砾砂岩 366 m

~~~~~~~~~~~~角度不整合~~~~~~~~~~~~

黄羊河组:

11)桔红色砂岩夹细砾 400 m

10)灰色砾岩夹薄层桔红色砂岩 379 m

9)桔红色砾岩夹砂岩 255 m

8)桔红色含砾砂岩夹桔黄色砂岩 120 m

7)桔黄色砂岩 160 m

6)桔红色含砾砂岩 240 m

5)桔黄色砂岩—含砾砂岩 7 m

~~~~~~~~~~~~角度不整合~~~~~~~~~~~~

下白垩统河口群

4)亮紫红色砂岩夹薄层灰绿色砂岩 60 m

3)灰绿色砂岩—含砾砂岩 105 m

2)亮紫红色中—粗砂岩 435 m

1)紫红色砂岩—砂质泥岩夹砾岩 627 m

-

剖面位于盆地中南部天梯山一带(图2),近东西向展布,剖面长约800 m,底部与奥陶系花岗岩不整合覆盖接触(图5a),顶部被第四系覆盖。剖面下部主体为巨厚层状桔红色砾岩、砂岩,夹桔黄色砂岩、褐红色泥岩(图5a~e),厚约237 m;砾石主要为:石英岩、流纹岩、玄武岩、片麻岩,呈次棱角状—次浑圆状(图5c);该段下部岩石粒度粗(图5c,d),上部岩石粒度细(图5e),该层段从下向上为冲积扇—河流相—湖泊相沉积。该剖面岩层出露较好、层序清楚、沉积相垂向变化连续,区域上与兰州盆地野狐城组、酒泉盆地火烧沟组及白杨河组差别较大,本次将其新建黄羊河组。剖面尚未发现化石,缺乏其他年代学资料,仅从区域地层对比情况看,相当于兰州盆地野狐城组。剖面上部为厚层—巨厚层状棕红色—棕黄色砂岩、粉砂岩、褐红色泥岩(图5a,b,f),夹灰白色—灰黄色砂岩(图5g),砂岩发育平行层理、斜层理;该段厚度大于205.2 m,总体粒度较细,主体为湖泊相沉积,将其划归咸水河组。剖面上黄羊河组顶部、咸水河组底部被第四系黄土覆盖,二者接触关系不清楚,本文推测为不整合接触(图5a,b)。

天梯山剖面地层层序:

第四系

~~~~~~~~~~~~角度不整合~~~~~~~~~~~~

咸水河组: >219.6 m

25)棕红色砂岩夹褐红色泥岩(未见顶) 15.8 m

24)棕黄色砂岩夹棕红色砂岩 10.7 m

23)棕红色细砂岩夹棕黄色砂岩 10.4 m

22)棕黄色砂岩夹棕红色粉砂岩 16.9 m

21)棕红色粉砂岩夹棕黄色砂岩 23.8 m

20)棕黄色砂岩夹棕红色粉砂岩 16.4 m

19)褐红色泥岩—泥质粉砂岩,夹灰黄色砾石层、薄层灰绿色砂岩条带 27.6 m

18)棕红色细砂岩夹褐红色泥质粉砂岩,夹灰白色砂岩 19.2 m

17)褐红色泥岩—泥质粉砂岩夹棕红色泥质粉砂岩 16.2 m

16)棕红色—棕黄色细砂岩夹褐红色泥岩 7.4 m

14)褐红色泥岩—泥质粉砂岩 17.5 m

13)棕红色细砂岩—粉砂岩 37.8 m

~~~~~~~~~~~~角度不整合~~~~~~~~~~~~

黄羊河组: 314 m

12)桔红色泥质粉砂岩夹桔黄色细砂岩(其上被黄土覆盖) 35 m

11)桔黄色细砂岩—砂岩 9 m

10)桔红色泥质粉砂岩夹桔黄色砂岩 11.1 m

9)桔黄色细砂岩夹桔红色泥质粉砂岩 23 m

8)桔红色泥岩—泥质粉砂岩 8.9 m

7)桔黄色细砂岩夹桔红色泥质粉砂岩 28.5 m

6)桔红色泥岩夹灰绿色砂岩 7.5 m

5)褐红色泥岩夹桔黄色砂岩 34.4 m

4)桔黄色砂岩夹桔红色砂岩 8.6 m

3)桔红色砂岩—桔黄色砂岩互层,夹姜黄色砂岩条带 60 m

2)桔黄色砂岩—含砾砂岩夹砾岩条带 22 m

1)桔红色砾岩 45 m

~~~~~~~~~~~~角度不整合~~~~~~~~~~~~

下伏:奥陶系花岗岩

-

剖面位于盆地西南部南营水库南(图2),在沙沟村以南被第四系覆盖(图6a)。剖面下部为一套棕红色砂岩夹泥岩(图6a~c),上部为厚层—巨厚层状土黄色—棕黄色砂岩、砾岩夹棕红色砂岩、泥质粉砂岩(图6a,b,d~f),总体为一套河流相沉积,原1:25万《武威幅》划归甘肃群。剖面岩层颜色与前述剖面咸水河组颜色相当(图5b,e);岩层岩石粒度较天梯山剖面上部同色系岩层岩石粗,但与甘沟剖面上部咸水河组相当,因此划归咸水河组,不再称甘肃群(详见后文)。

南营水库剖面地层层序:

第四系

~~~~~~~~~~~~角度不整合~~~~~~~~~~~~

6)棕色—土黄色砂岩、泥质粉砂岩(未见顶) 13.7 m

5)浅棕红色砂岩 64.3 m

4)棕黄色砾岩—砂岩 112.9 m

3)浅棕红色砂岩 114.4 m

2)棕红色细砂岩夹泥岩 142.0 m

1)棕红色含砾砂岩 107.0 m

对比各剖面地层序列,可将武威盆地南部古近纪—新近纪地层从下向上分为西柳沟组、黄羊河组、咸水河组。盆地范围内,哈溪剖面只产出西柳沟组;甘沟剖面和天梯山剖面发育黄羊河组和咸水河组,其中甘沟剖面岩石以砂岩、砾岩为主,岩石粒度总体较天梯山剖面岩石粗;南营水库剖面只产出咸水河组,根据岩性变化,大致与甘沟剖面和天梯山剖面咸水河组上部层位相当。

1.1. 哈溪剖面

1.2. 甘沟剖面

1.3. 天梯山剖面

1.4. 南营水库剖面

-

武威盆地被周边一些规模较大的新生代盆地围绕,北有潮水盆地、巴彦浩特盆地,西有河西走廊盆地,东为宁南盆地,南部经平山堡凹陷与陇中盆地相接(图1b)。在这些盆地中,普遍发育一套以红色色调为主的河湖相沉积物,厚度一般为200~1 200 m。迄今为止,各盆地地层研究程度不同,武威盆地古近系—新近系尚未见化石报道,也没有其他测年资料,前人多根据酒泉盆地及吉兰泰盆地化石资料,推断武威盆地地层年代为渐新世—中新世[2],可见,武威盆地是这些盆地中研究程度最低的。

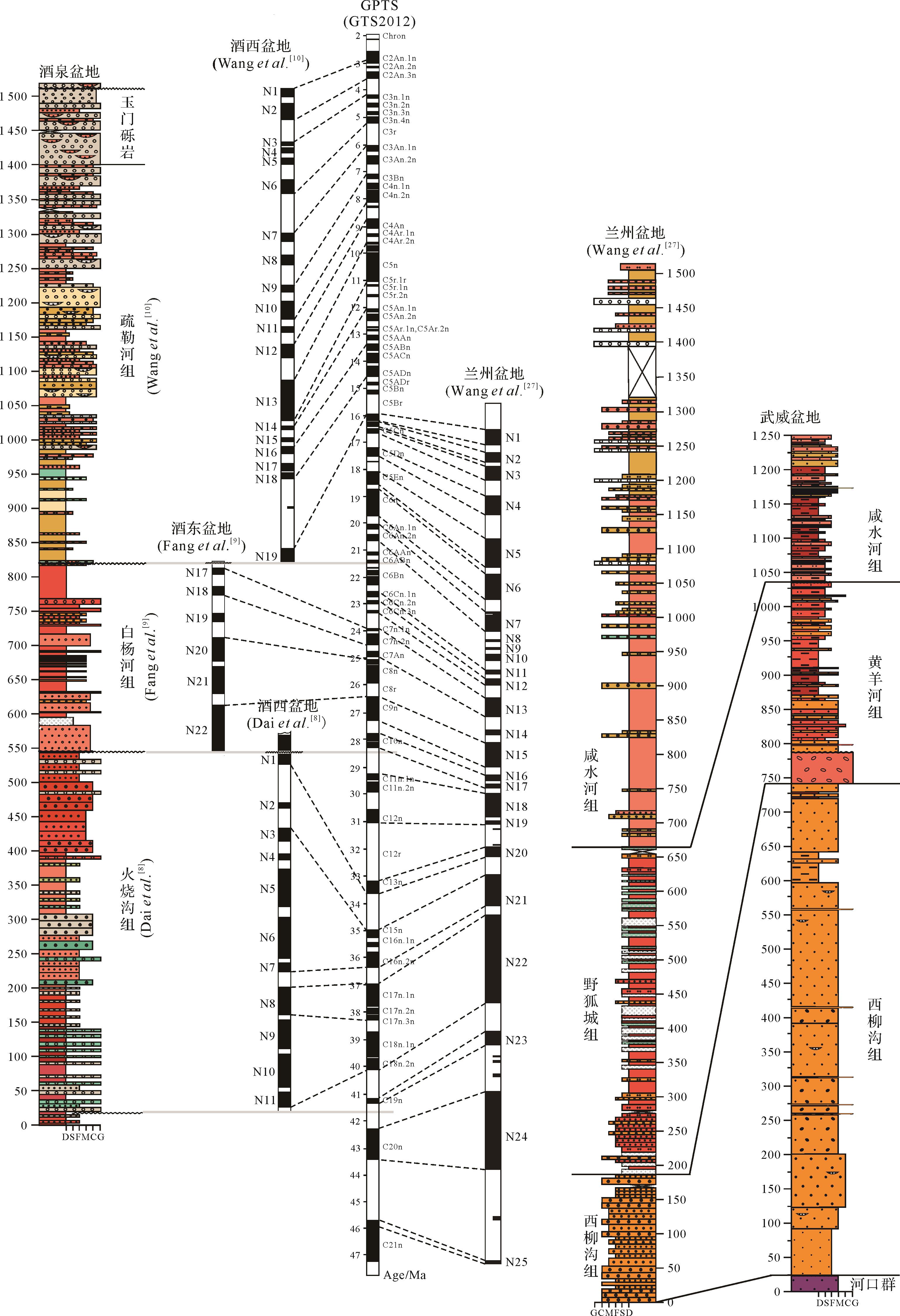

相较而言,兰州盆地新生代哺乳动物化石最为丰富[16⁃23],其磁性地层研究程度与酒西盆地[8⁃10]、宁南盆地[24⁃25]相比也较高[26⁃27],这些研究成果,为从宏观上约束武威盆地地层年代提供了比较理想的参照依据。根据武威盆地古近系—新近系无化石、无其他测年资料的现状,以岩石地层单位为基础,利用岩石颜色这一宏观特征作为区域上宏观对比的依据,结合已有的磁性地层测年结果,推断武威盆地古近系—新近系年代,并进行宏观对比。

兰州盆地古近系—新近系发育比较齐全,下部西柳沟组为桔黄色砂岩夹少量砾质砂岩,砂岩为中—中粗粒结构,以巨厚层状、块状为主,砂屑成分比较单一,分选性好;中部野狐城组为褐红色泥岩、砂岩夹浅灰白色膏泥岩、石膏层;上部咸水河组为棕红色、棕黄色泥岩夹灰白色、姜黄色砂岩层;盆地磁性地层年代跨时47~15 Ma(图7),是目前已知的这几个盆地新生代沉积时代最长的盆地。因此,选择兰州盆地地层作为区域对比的主要依据。武威盆地内哈溪剖面出露盆地最老的古近系,与兰州盆地西柳沟组颜色一致,但其砂岩层中含有较多砾石层或砾石透镜体(图3)。同时,哈溪剖面岩石与宁南盆地下部寺口子组岩石特征接近,由于寺口子组磁性地层年代还存在争议[25,28],是否可以对比目前尚不明确;与酒西盆地下部火烧沟组砂岩相比,二者特征差别较大。武威盆地甘沟河、天梯山一带出露的古近系,为桔红色砂岩、泥岩、砾岩(砾石为杂色,杂基及胶结物为桔红色,见图4e、图5c),本文命名为黄羊河组,是西柳沟组上部沉积地层。黄羊河组与兰州盆地西柳沟组上部的野狐城组相比,颜色和岩石组合有差异,后者主体为褐红色,岩层中含有3~5层褐红色、灰绿色膏泥岩及白色石膏层,这种差异,是否受气候活动的控制,目前未知;与酒西盆地火烧沟组相对比,火烧沟组主体为暗红色—褐红色泥岩、砂岩—细砂岩,与绿色、黄色、灰白色砂岩互层,二者差异明显。对于咸水河组,武威盆地天梯山剖面咸水河组岩层结构从下往上为两个棕红色—褐红色沉积旋回及上部以棕黄色为主的沉积旋回(图5b),与兰州盆地咸水河组沉积旋回特征类似;天梯山剖面咸水河组中部发育两层(剖面427.1~427.7 m和432.4~433.2 m处)厚层状白色砂岩层(图5g),类似于兰州盆地咸水河组中部两层白色砂岩层(厚2~4 m),二者厚度虽有差异,但两层砂岩间的间距比例相当;咸水河组上部(约500 m)夹有锈黄色砂岩层(图5h),可与兰州盆地咸水河组上部姜黄色砂岩层对比[29]。在兰州盆地咸水河组下部,发育一层厚约2 m的姜黄色砂岩层,作为咸水河组底部的标志层[29]。在天梯山剖面上,咸水河组底部被覆盖(图5a),未发现姜黄色砂岩层,但在剖面以东约1.2 km处,有一层姜黄色砂岩(图5i),含大量植物根茎,与兰州盆地咸水河组底部砂岩特征类似,可能是与兰州盆地咸水河组底部相当的砂岩层。这些都说明,武威盆地古近纪—新近纪地层沉积与兰州盆地相当。

-

兰州盆地西柳沟组、野狐城组和咸水河组磁性地层年代分别为58~51 Ma、51~31.5Ma和31.5~15 Ma[26],最新的磁性地层年代分别为47~42.5 Ma、42.5~33.2 Ma和33.2~15 Ma[27],按照Wang et al.[27]研究剖面厚度及采样情况,上部沉积地层的磁性地层年代可上推到约12.5 Ma。兰州盆地南侧的临夏盆地,下部为桔黄色砂岩、泥岩夹砾岩、砾质砂岩,可分为三个地层单元,磁性地层年代约为54~40 Ma[30];这一结果显示,临夏盆地开始发育的时间,与西宁盆地相当[31⁃33];临夏盆地中上部古近系—新近系则为褐红色泥岩、砂岩及棕红色、棕黄色泥岩的连续沉积,方小敏等[34]分别建立了他拉组、中庄组、上庄组、东乡组、柳树组、何王家组和积石组,该层段磁性地层年代为29~2.6 Ma[34⁃36]。在酒西盆地,其下部发育火烧沟组,为一套以砖红色、桔红色为主的砂岩、泥岩及含砾砂岩,磁性地层年代为40.2~33.5 Ma[8];中部为白杨河组,为一套桔红色砂岩夹褐红色泥岩、灰白色砂岩及石膏层的河湖相沉积,磁性地层年代为24~17 Ma[10]。酒东盆地磁性地层年代为27.8~24.6 Ma[9],其上部疏勒河组为一套浅棕红色、棕红色、棕黄色及土黄色泥岩、砂岩及灰色砾岩,底部年龄在17 Ma或14 Ma以来[4,6,10]。宁南盆地下部的寺口子组,为一套巨厚层状—块状的桔黄色、桔红色砂岩,发育大型斜层理,磁性地层年龄为29~25.3 Ma[25]或47.9~29.4 Ma[28];中部为褐红色泥岩夹砂岩、石膏层,该层段的磁性地层年代为23.8~16.7 Ma[25];上部红柳沟组和干河沟组为棕红色、棕黄色泥岩、砂岩,岩石颜色类似于兰州盆地咸水河组,但磁性地层年代较咸水河组年轻,为16.7~2.58 Ma[25]。

对天梯山剖面下部约150 m泥岩和细砂岩进行古地磁采样测量,在该段获得了三个长的正极性,与岳乐平等[26]获得的C16-18或Wang et al.[37]获得的N21-N22正极性段相似,初步推测该段磁性地层年代为40~35 Ma。从磁性地层年代来看,黄羊河组与兰州盆地野狐城组、酒西盆地火烧沟组沉积时代相当。武威盆地下部西柳沟组厚约720 m,粗略按照兰州盆地西柳沟组沉积速率[26⁃27]估算,武威盆地下部沉积年龄应不晚于50 Ma,进一步说明武威盆地古近纪—新近纪地层系统与兰州盆地类似。

武威盆地南营水库一带出露的棕红色、棕黄色砂岩、泥岩,颜色与兰州盆地咸水河组相当,本次划归咸水河组,取代了原来划分的甘肃群[38⁃39]。关于盆地内甘肃群的问题,这里多做一点说明:甘肃群是由杨钟健和卞美年1937年创建的甘肃建造演变而来,从下到上包括长川子系、咸水河系、观音寺系和五泉山系。甘肃区测一队于1965年改称为甘肃群,顶部为早更新统五泉山组,下部红层分为三个岩组,第三岩组含富含中新世化石,称咸水河组;甘肃地质局区域地质调查队[40]在“甘肃的第三系”一文中,把下部一、二岩组分别命名为西柳沟组和野狐城组,把上部一套锈黄色为主的砂岩与临夏盆地对比,称为临夏组。《甘肃省岩石地层》对甘肃群重新进行了定义:一套以黄、红、灰等色为主的泥岩、砂质泥岩、砂砾岩夹泥灰岩,富含哺乳类化石,整合于野狐城组(局部为平行不整合)之上,以石膏层的消失为界,其上被五泉山组不整合所覆[39]。定义把前文中划分的咸水河组(一套土黄色为主的碎屑岩)和上部临夏组(一套锈黄色为主的碎屑岩)废弃,两套地层合并,统称为甘肃群,主要分布于兰州、陇中、临夏和毛毛山南平城堡等地。基于这些地区古近系—新近系实地考察,我们认为应废弃甘肃群这一划分,保留咸水河组的划分;对于上部临夏组,鉴于咸水河剖面与临夏盆地岩性差别较大,且近年来随着临夏盆地地层研究不断深入,已建立了新的地层系统[30,34⁃36],临夏盆地临夏组已解体,在兰州盆地再保留临夏组的划分已没有依据。这套地层如何命名,还有待于进一步研究。

综上,武威盆地古近系—新近系时代应属始新世—中新世,粗略估计不早于50 Ma,不晚于12 Ma。

-

根据前述结果,本文对武威盆地及周边盆地的新生代地层[1⁃2,9⁃10,12,25⁃27,30,34,36,41]进行了初步对比,结果见表1。其中潮水盆地采用玉门油田石油地质志编写组的结果[2];宁南盆地采用Wang et al.[25]2011年磁性地层年代;酒西盆地下部火烧沟组和上部疏勒河组采用盆地内部磁性地层年代结果[1,9⁃10,12],白杨河组磁性地层年代则参考了酒东盆地的研究结果[9];陇中盆地选取兰州盆地[26⁃27]和临夏盆地[30,34,36]作为对比依据。从表1可以看出,武威盆地与兰州盆地、临夏盆地地层系统相当,而与西部河西走廊盆地、北部潮水盆地及东部宁南盆地地层发育系统不同。

2.1. 岩石地层对比

2.2. 武威盆地古近系—新近系年代推断

2.3. 武威盆地及邻近地区古近系—新近系对比

-

青藏高原东北缘发育一系列的中—新生代沉积盆地,这些盆地的形成与高原南部羌塘地块、拉萨地块及印度板块向北渐次与亚洲板块的俯冲碰撞有关[42⁃45]。但对这些盆地类型、演化过程及动力学机制存在不同的认识。这一地区盆地众多,由于研究程度的差异,有些盆地地理相邻,演化过程不同,却被划归相同的构造背景,或笼统地划归同一盆地群;对其构造属性的认识模糊,影响对其盆地构造演化及其资源效应的研究,这其中以高原外缘的河西走廊盆地群最为典型。

河西走廊指位于黄河以西,被祁连山(南)和龙首山—合黎山—马鬃山(北)两山夹持的狭长走廊地带。从西向东发育有酒西、酒东、民乐—张掖和武威四个次级盆地[2],四个盆地地层系统相当,为中—新生代断陷—坳陷盆地,以酒西盆地为代表,早期侏罗纪—早白垩世为断陷盆地,新生代转化为坳陷盆地[2,46⁃47],或者早期走滑(火烧沟组)晚期前陆盆地(白杨河组—疏勒河组)阶段[48],或总体为压陷—坳陷盆地[49]。所有这些,都把武威盆地作为河西走廊盆地群的一部分,即位于祁连山北侧,属于阿尔金断裂左行走滑及祁连山北缘断裂向北逆冲挤压背景下发育起来的盆地。从近二十年的地层年代[1,4,6,8⁃10]、沉积[5,7,50]和构造[51]研究结果看,似乎可得出这样的结论:即阿尔金断裂的活动,使酒西盆地率先开始发育,沉积了火烧沟组;而后酒东、张掖—民乐、武威盆地开始发育,沉积了白杨河组和疏勒河组,显示盆地向东扩展的趋势,也即青藏高原向北生长过程中,阶段性向东扩展的态势。

从盆地的地壳结构来看,武威盆地基底与宁南盆地、鄂尔多斯盆地类似[13⁃15],与酒西盆地、酒东盆地早古生代地层不同,盆地发育了晚古生代地层。

武威盆地西南缘沉积了始新世—中新世地层,说明武威盆地开始发育的时间与兰州盆地接近,比酒泉盆地要早约10 Ma。从盆地构造环境看,武威盆地可能与兰州盆地处于同一构造体系,在青藏高原东北边缘北西西向构造与北北西向构造过渡部位,在印度板块持续向北推挤的过程中,这一地区一直处于南北挤压导致的北东向拉张断陷环境,向北一直到巴彦浩特盆地、银川盆地。进一步推测,武威盆地在晚中新世9 Ma左右才与酒西、酒东、张掖—民乐盆地一道卷入祁连山北缘冲断带[51]构造体系。此外,数值模拟也显示,自5 Ma以来包括武威盆地在内的河西走廊诸多盆地,在平面上形成了左行排列、被北北西—北西向的断裂带和隆起分割的面貌特征[52]。

-

(1) 武威盆地南缘原古近系西柳沟组解体为下白垩统河口群、西柳沟组、黄羊河组(新建)和咸水河组,原甘肃群更名为咸水河组。盆地南缘古近纪和新近纪地层系统从下向上为哈溪组、黄羊河组、咸水河组。

(2) 区域地层对比显示,武威盆地与酒泉盆地古近纪—新近纪地层系统不同,但与兰州盆地相当,下部和上部地层单元一致,中部黄羊河组与兰州盆地野狐城组岩石组合和颜色有所差异,原因有待进一步研究。

(3) 武威盆地西柳沟组、黄羊河组和咸水河组地层年代属中始新世—中中新世。武威盆地与兰州盆地发生的时间接近,在中新世以后被卷入祁连山北缘冲断带。

DownLoad:

DownLoad: