HTML

-

中上扬子地区作为中国南方大陆的核心[1],近年来一直是我国海相油气勘探的热点区域。占据上扬子主体的四川盆地是中国南方最大的含油气盆地[2],在20世纪其油气勘探经历了由地表背斜油气勘探理论向古隆起勘探理论和高陡背斜控制理论的转变[3],但是一直未有重大油气勘探突破。随着四川盆地东北部晚二叠世“开江—梁平”斜列式伸入台地内台盆[4]的发现,其两侧礁滩相带内相继获得普光、龙岗等超千亿立方米探明储量大型气田的重大勘探突破[5⁃6],自此掀开了四川盆地克拉通内裂陷构造—沉积分异及其对油气地质条件控制作用研究的序幕;川中地区晚震旦世—早寒武世“绵阳—长宁”拉张槽的发现及其东侧安岳气田的重大发现[7],更是将克拉通内裂陷控制有利成藏地质条件的认识推向了高潮;此后,川东北地区震旦纪万源—达州克拉通内裂陷的提出开启了“川东北裂陷边缘台缘带”这一新的勘探领域[8],使得油气地质工作者更加坚信四川盆地海相克拉通内裂陷是寻找油气勘探新区带的重要靶区。

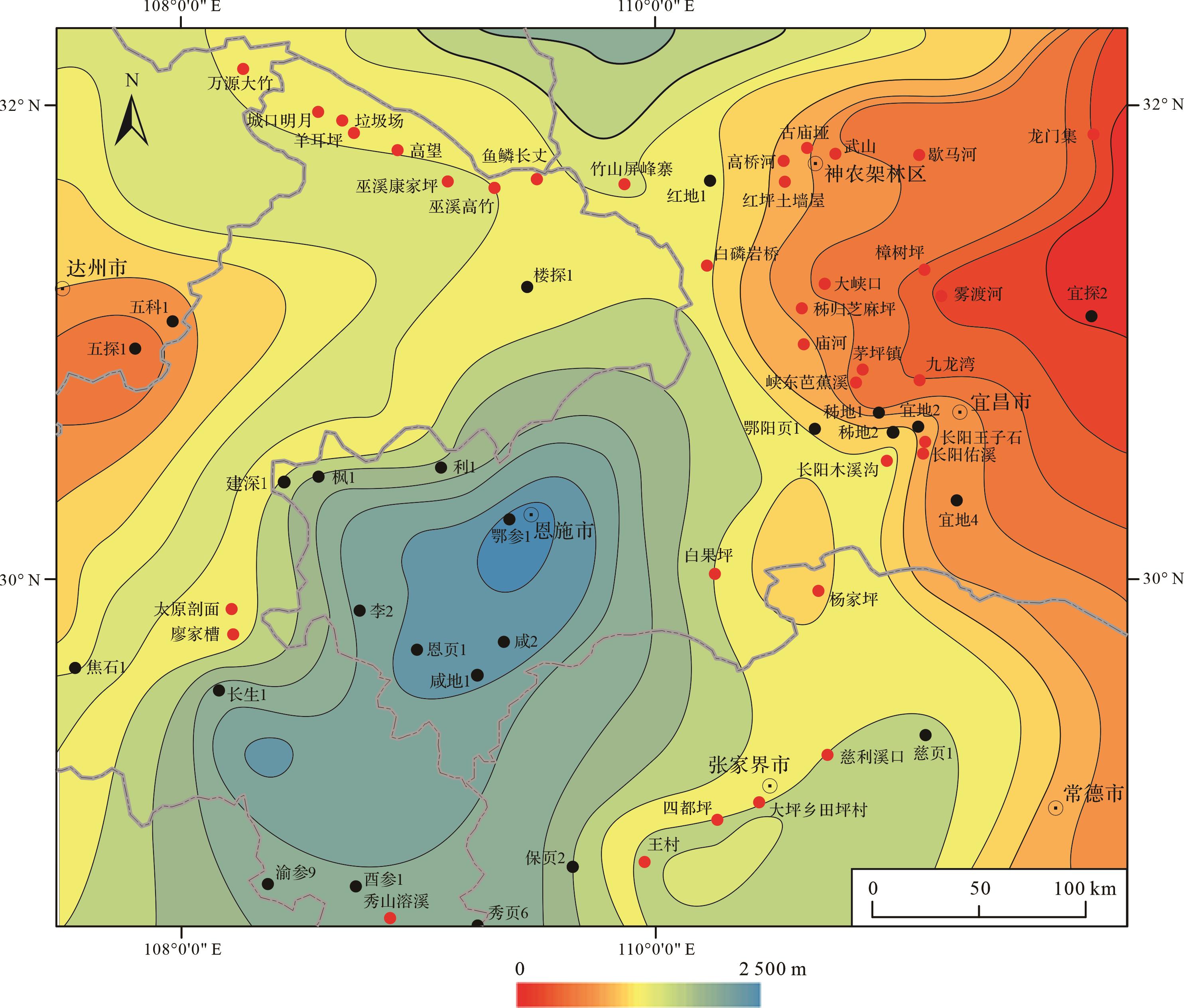

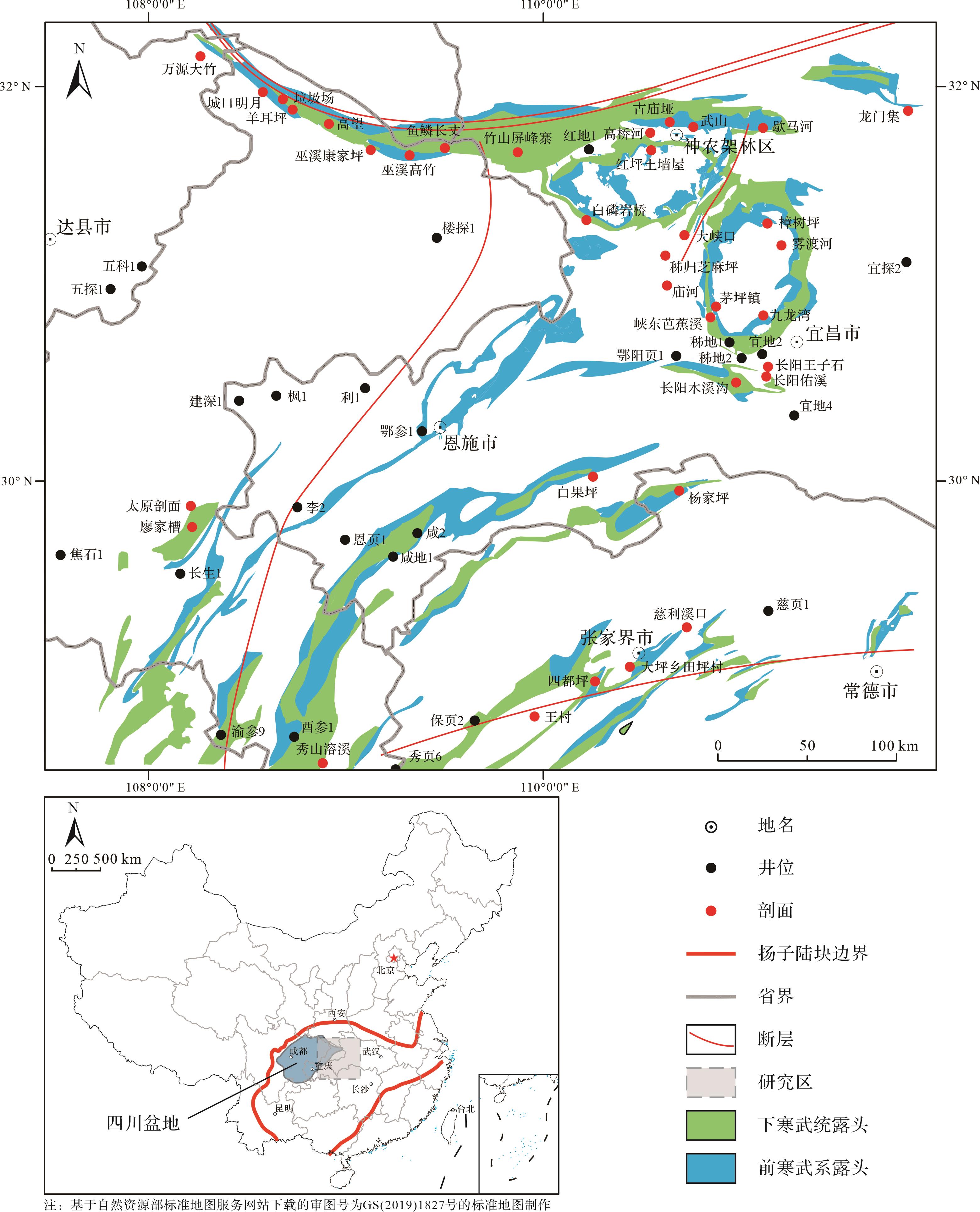

曹瑞骥等[9]、夏文杰等[10]在20世纪80—90年代就认识到震旦纪—早寒武世在中、上扬子交界地区发育“鄂西海槽”深水沉积,陈洪德等[11]也曾指出鄂西—渝东地区下组合台地边缘为油气勘探有利区,而近期鄂西地区页岩气的油气勘探突破[12⁃13]使得学者再次将目光投向了这一强烈构造—沉积分异区带,也认识到鄂西—渝东地区可能存在的克拉通内裂陷对油气勘探的重要意义[14⁃18]。地处四川盆地东缘强烈构造带的鄂西—渝东地区,寒武系多处暴露地表(图1),因此可从丰富的野外露头资料中寻找裂陷发展演化的详细地质记录。基于此,本文结合野外露头和钻井资料,从沉积充填过程与形成演化机理的角度,对鄂西—渝东地区早寒武世克拉通内裂陷的发展演化过程及其对古地理的控制作用进行详尽研究,以期为该地区的油气勘探进行指导。

Figure 1. Regional structural background and location of the study area (regional faults from Ding et al.[17])

-

鄂西—渝东地区在构造位置上主要隶属上扬子区与中扬子区的交界区域,包括四川盆地东缘及其外缘部分地区(图1)。扬子地块自晋宁期(1.0~0.8 Ga)基底固结以来[19⁃21],以整体陆块稳定克拉通形式进入超级大陆离散—汇聚演化旋回,随着罗迪尼亚大陆的裂解(825~600 Ma)[22],扬子地块经历了从西特提斯解体向东特提斯的拼合,进入伸展背景,并由活动性质向稳定性质过渡。震旦纪至早寒武世扬子地块经历了一个完整的伸展—聚敛阶段,逐渐进入相对稳定的地台发展阶段[23]。受兴凯地裂运动影响,扬子陆块形成多个裂谷盆地[24⁃25],早寒武世初期伴随强烈拉张裂陷作用与海平面上升,盆地周缘区域发育深水沉积,至早寒武世末,转变为挤压背景,则向浅水碳酸盐岩沉积过渡[23]。

扬子地块基底存在结晶基底和褶皱基底两类,崆岭群刚性基底主要分布于上扬子与中扬子的核心部位,冷家溪群、板溪群等塑性基底分布于刚性基底周围[26]。位于中、上扬子过渡地带的鄂西—渝东地区以塑性基底为主,其两侧刚性基底区域构造动力可在此集中释放,为板内构造—沉积敏感地带。因此研究区沉积充填演化过程在一定程度上能够反映区域构造拉张—汇聚作用过程。

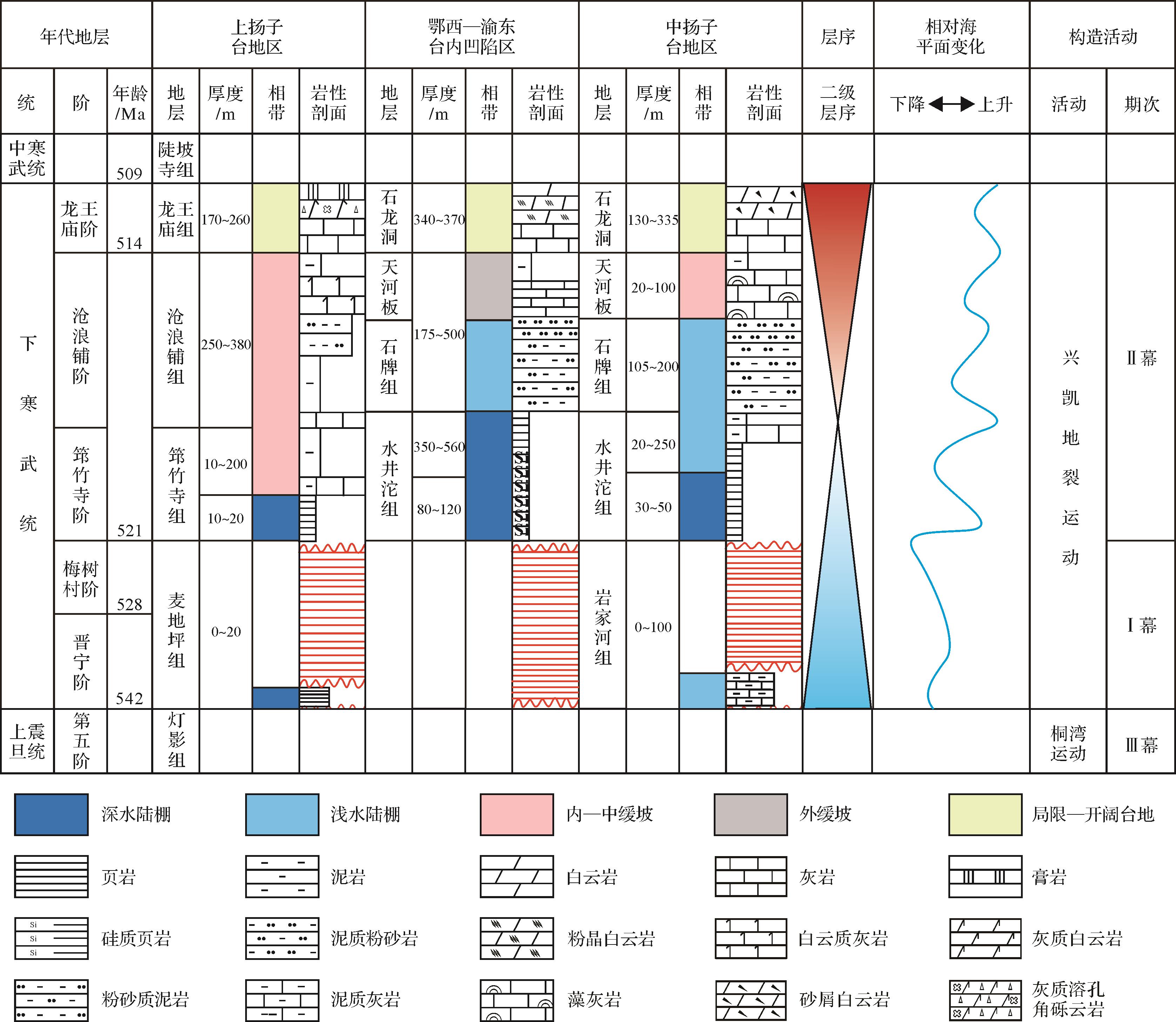

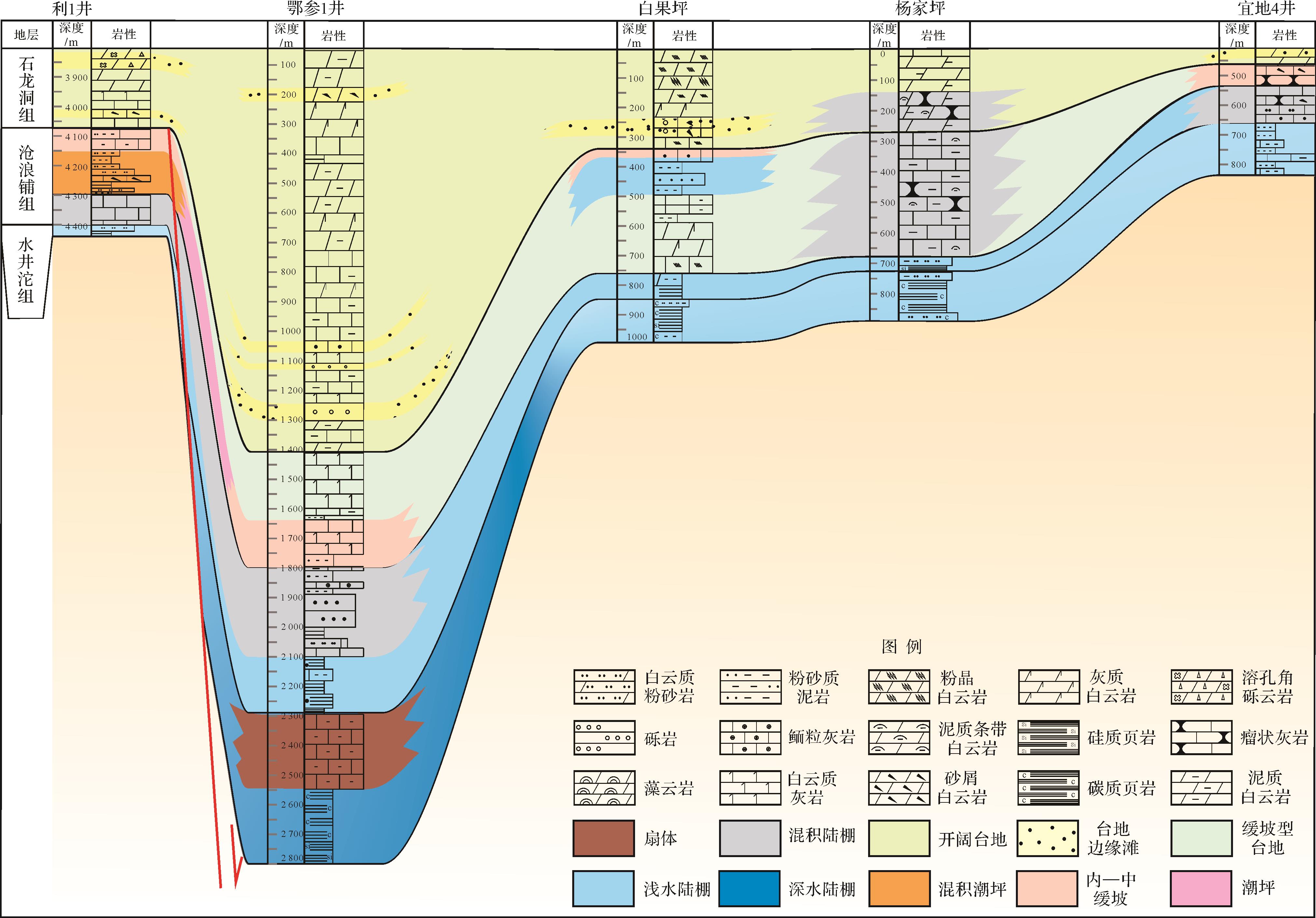

鄂西—渝东地区下寒武统自下而上可划分为水井沱组、沧浪铺组(石牌组、天河板组)及石龙洞组[27](图2)。水井沱组内以富含有机质的硅质泥岩及泥页岩为主,沧浪铺组岩石类型多样,底部发育以砂岩、粉砂岩及泥岩为主的海相碎屑沉积,顶部发育以灰岩与泥岩为主的碳酸盐沉积,石龙洞组则以泥粉晶白云岩为主,部分发育砾屑、鲕粒白云岩。

Figure 2. Stratigraphic development, western Hubei⁃eastern Chongqing[28]

-

克拉通内裂陷是克拉通盆地在拉张环境下构造分异形式的一种,通常受同沉积断裂控制,且具规模小、早断晚坳的特征[29⁃30]。鄂西—渝东地区在早寒武世继承了震旦纪隆坳格局[31],受相对海平面变化与克拉通内构造沉降活动的影响,裂陷区可容纳空间逐渐减小。通过对野外露头、钻井和岩心资料的分析,结合区域构造背景与前人研究成果,认为鄂西—渝东克拉通内裂陷的主要识别标志分为地层厚度、岩相特征、同沉积断裂三类。

-

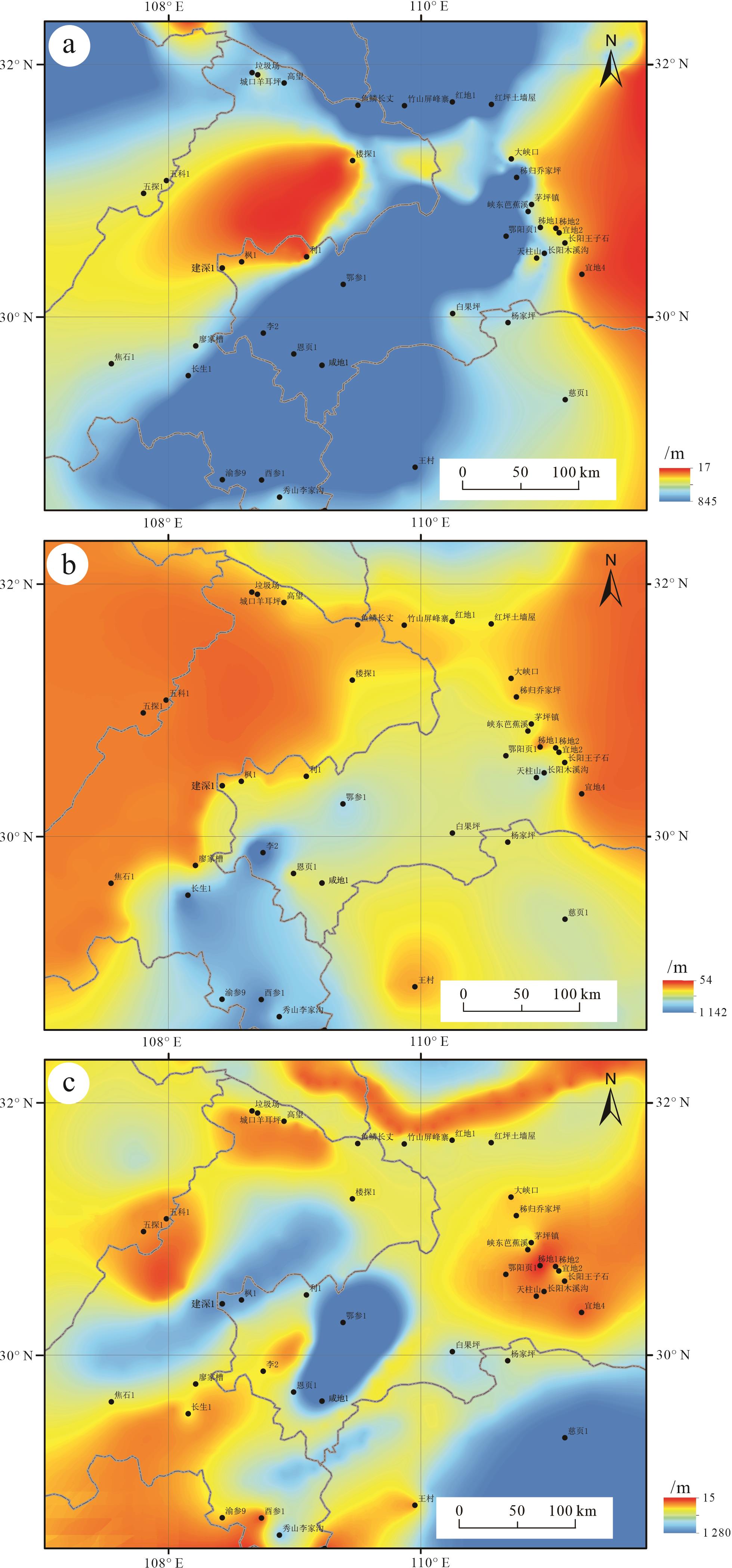

等时地层厚度的变化可以反映当时的构造地形特征,常运用于古地貌格局印模中,对克拉通内裂陷边界的刻画具有重要的指示意义[31⁃32],具体表现在裂陷区与其两侧台地区存在的明显地层厚度差异[33]。研究区早寒武世地层厚度等值线图(图3)显示裂陷槽整体呈南宽北窄的“倒喇叭口”状。中部地区鄂参1井—恩页1井一带沉积厚度可超过2 000 m,远大于两侧区域(<1 000 m),指示沉降中心负向构造单元的存在。

-

克拉通内裂陷的发育导致沉积环境出现隆坳格局的分异,使得其中充填物质存在典型的差异,其差异主要体现在“次深水的斜坡”与“深水的盆地”相带中,这也是指示裂陷发育的重要岩相标志。

-

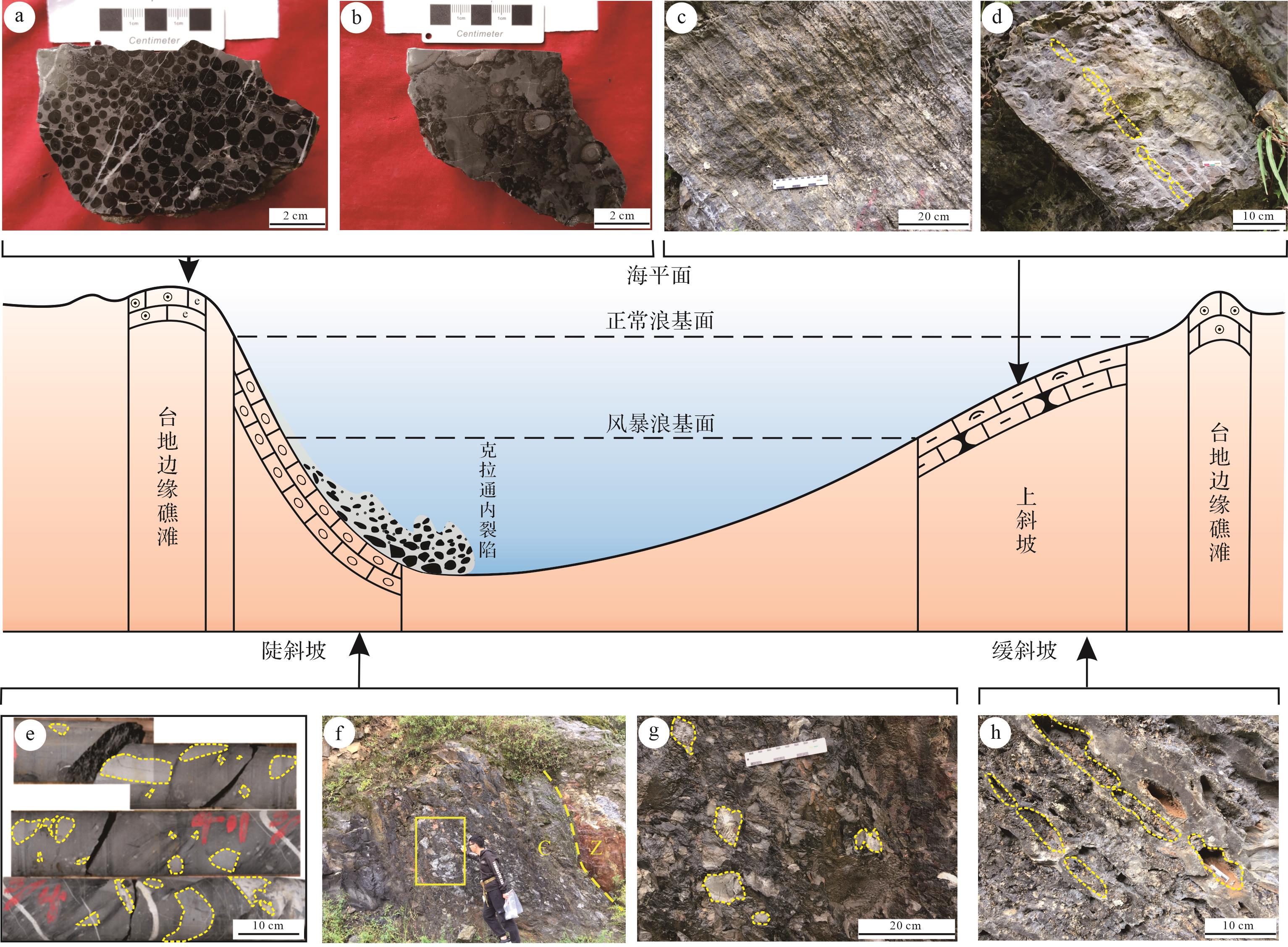

深水盆地沉积在研究区主要表现为早寒武世初期海侵背景下形成的深色碳/硅质泥页岩与粉砂岩[31]。神农架高桥河剖面水井沱组发育薄层炭质页岩(图4a)为主的深水陆棚沉积;湖北秭归县庙河村出露的水井沱组地层内可见底部炭质泥岩,中部粉砂质泥岩,顶部薄层碳质泥岩或粉砂质泥岩的垂向沉积序列(图4b),表明裂陷在该处为深水及深水—浅水过渡的沉积背景;向南至鹤峰县走马镇境内水井沱组露头上仍可见指示深水沉积的薄层粉砂质泥岩发育(图4c);神农架下谷坪乡河沟底露头见“Z-Є”界限,其上覆寒武系底部水井沱组地层同样发育一套黑色—灰黑色炭质泥岩,为深水泥质陆棚沉积(图4d)。

-

斜坡相发育在台地与盆地间的过渡相带,根据岩石特征可将其分为陡斜坡和缓斜坡。陡斜坡常发育高密度重力流沉积,可见滑塌变形构造,而缓斜坡则缺乏此类特征[34]。在研究区野外露头及岩心中识别出大量典型的斜坡沉积:石柱万家堡剖面天河板组灰岩内见大量巨鲕及珊瑚化石,结合其所在位置推测该处为斜坡顶部台地边缘礁滩带(图5a,b);湖南石门杨家坪地区天河板组—石龙洞组发育一套含大量泥质条带及其风化后顺层分布瘤状构造的泥灰岩(图5c,d,h),指示该处为缓斜坡沉积。此外,咸地1井水井沱组岩心段内可见角砾灰岩(图5e);湖北神农架下谷坪地区水井沱组碳质粉砂岩内可见大量灰色泥微晶白云岩滑塌角砾杂乱排布(图5f),且具一定逆粒序;两处皆证明该部位存在高角度坡折带形成的水下滑塌扇体。据此建立裂陷东西两侧的陡、缓斜坡沉积模式(图5),对恢复裂陷区沉积充填与裂陷演化过程具有重要意义。

-

研究表明,同沉积构造活动(特别是同沉积断裂)常引起活动区相带及厚度的突变[18,35⁃36]。通过地层厚度图(图3)对同沉积断裂的基本特征判断:等值线最密集处的利1井高部位地层厚度显著小于鄂参1井低部位地层,自水井沱组至天河板组断距逐渐减小,可证实存在同沉积断裂,且断裂活动性从早寒武世初期开始不断减弱,直至石龙洞组内完全消失。岩心资料显示,咸地1井水井沱组炭质页岩内存在大量泥质灰岩滑塌扇体,下谷坪地区类似,因强构造活动从右侧高部位滑落至斜坡底部硅质页岩内所成,而硅质页岩本身为强构造活动下富硅流体运移至深海盆地沉积所致[37⁃39]。由此判定,该同沉积断裂沿鄂参1井—咸地1井—神农架下谷坪连线方向展布。

2.1. 地层厚度差异

2.2. 典型岩相特征

2.2.1. 深水盆地沉积岩相

2.2.2. 斜坡沉积岩相

2.3. 同沉积断裂识别

-

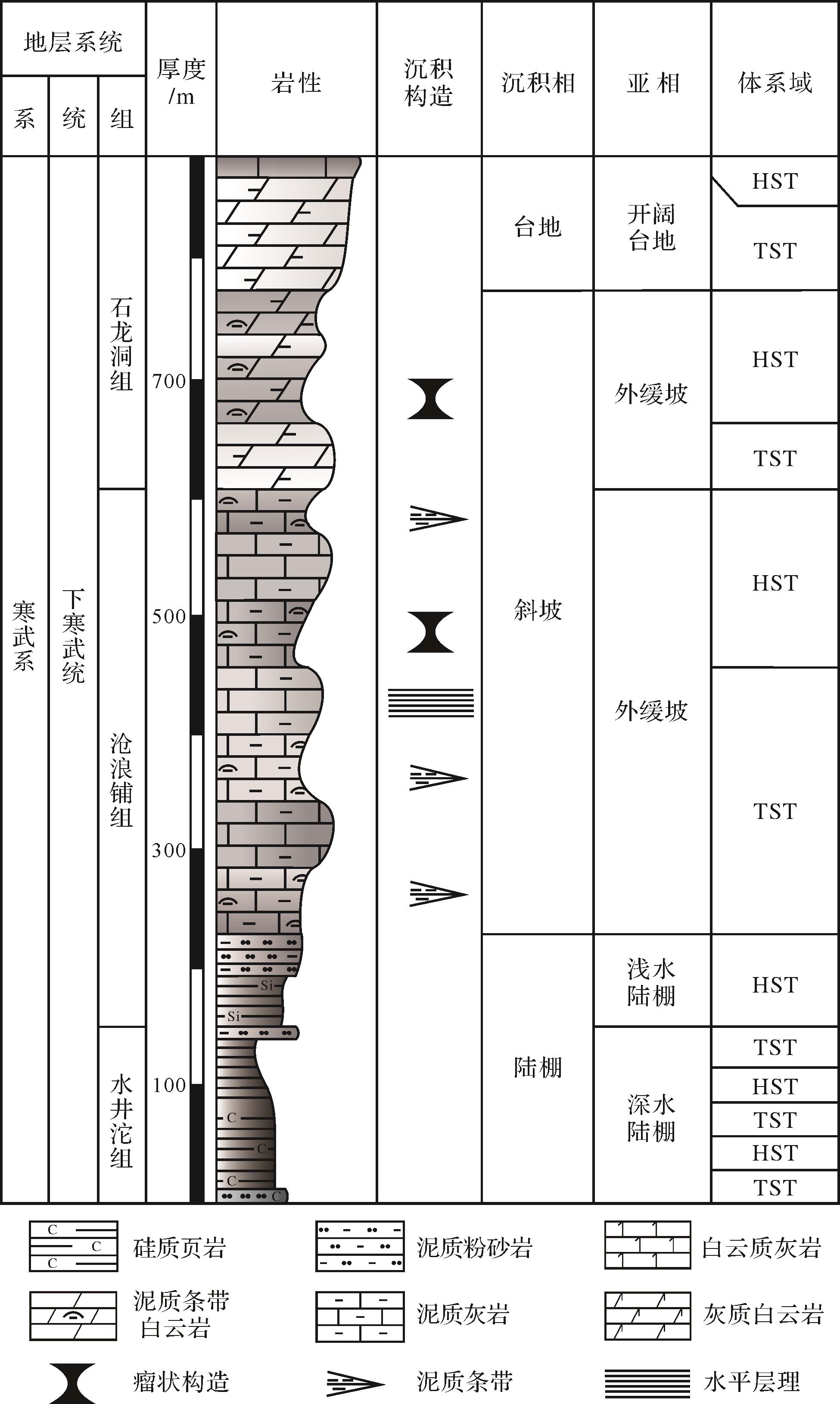

中扬子地区石门杨家坪剖面下寒武统地层厚度可超过880 m(图6),露头显示其水井沱组岩性以炭质页岩为主,夹少量粉砂质泥岩,整体颜色较深,为深水陆棚相;沧浪铺组底部100 m为硅质页岩向泥质粉砂过渡,表现为由深水陆棚向浅水陆棚转换,向上整体以夹泥质条带灰岩或泥质灰岩为主,顶部可见瘤状构造,为外缓坡沉积环境;石龙洞组底部以夹泥质条带白云岩为主,瘤状构造广泛发育,仍体现外缓坡沉积环境,至顶部泥岩逐渐减少,以中厚层含泥白云岩为主,指示沉积环境逐渐转换为开阔台地。剖面揭示鄂西—渝东克拉通内裂陷下寒武统是一个完整的充填序列。

根据跨裂陷区的“利1井—鄂参1井—白果坪—杨家坪—宜地4井”东西向剖面来看(图7),在西侧同沉积断裂活动控制下,鄂西—渝东克拉通内裂陷表现为西陡东缓的箕状特征,并经历了强拉张弱充填(水井沱期)、弱拉张强充填(沧浪铺期)和拉张停止均一化充填(石龙洞期)的3个阶段。裂陷内部深水区和两侧浅水区表现出明显的沉积充填差异,浅水区表现为由混积陆棚向碳酸盐岩台地的过渡,深水裂陷区内则由陆棚向缓坡沉积过渡再向台地转变。

-

水井沱组沉积期裂陷内以碳质泥、页岩为主,裂陷两侧发育页岩或粉砂岩,整体岩性差异性较低,以陆棚沉积为主。裂陷内部在纵向上由深水陆棚逐渐转变为混积陆棚,水体逐渐变浅。其中鄂参1井邻近区域充填速率最大,累计沉积厚度可超过500 m;裂陷区两侧区域则以浅水陆棚为主,沉积厚度远小于裂陷内部,裂陷槽东侧沉积速率大于西侧。水井沱组中晚期,受西侧同沉积断裂的强烈活动影响,在一定外力条件触发下,沿西侧陡坡在裂陷槽的箕状断陷带形成滑塌扇堆积;至水井沱组末期,裂陷槽两侧边缘地带逐渐转换为碳酸盐岩沉积。

-

沧浪铺组沉积期之前的可容纳空间逐渐被快速充填,水体进一步变浅,陆源碎屑物供给减少,碳酸盐工厂逐渐开始工作。初期裂陷西侧以粉砂岩与细砂岩互层的细粒陆源碎屑为主,裂陷内以页岩与砂岩、粉砂岩为主,东侧向远离裂陷区方向,岩性由页岩、碳质粉砂岩向粉砂岩、泥质灰岩过渡,总体仍以陆棚沉积为主。随后向上转变为云质灰岩与泥岩组合,反映沉积环境由混积陆棚向外缓坡沉积的转变。裂陷区内部与两侧仍具有深浅水差异。整个沧浪铺期裂陷内表现为深水—混积陆棚逐渐转变为缓坡沉积。

-

经沧浪铺期快速充填,石龙洞期裂陷区逐渐被填平补齐,整体地层也相对平稳,无明显断裂活动影响,整体以白云岩为主,反映为台地沉积环境。裂陷区两侧地层厚度相近,且均呈向远离裂陷区逐渐减薄的特征,裂陷区内地层厚度仍为同时期最大。纵向上岩性为(云质)灰岩或泥质灰云岩夹中—厚层砂屑或鲕状灰岩,整体表现为成熟的碳酸盐岩开阔台地相夹少量台内粒屑滩。此外,裂陷西侧见膏质泥粉晶云岩、泥粉晶云岩等,为蒸发环境膏质潟湖沉积。石龙洞期为碳酸盐工厂高效工作阶段,至末期裂陷区完全被填平补齐并消亡,形成大型台地沉积环境。

3.1. 水井沱期(阶段Ⅰ)

3.2. 沧浪铺期(阶段Ⅱ)

3.3. 石龙洞期(阶段Ⅲ)

-

结合沉积充填特征对裂陷空间展布格局的约束,以残余地层厚度恢复研究区的隆坳格局,可将其分为裂陷(水井沱期)、坳陷(沧浪铺期)、填平补齐(石龙洞期)3个阶段(图8)。水井沱期裂陷整体呈南北向分布,具南宽北窄、南深北浅的特征,北部未与南秦岭洋连通,裂陷向南开口以“倒喇叭状”展布,整体深度为200~800 m,以恩施地区恩页1井附近为至深处,对应水井沱期沉降中心(图8a);沧浪铺期裂陷整体形态与水井沱期相同,但整体形态呈向南收缩趋势,东西向规模与前一时期相比也明显减小,东部边界向裂陷内收缩至慈利地区,沉积中心李2井附近厚度可达1 150 m,深水区及沉降中心均向西南迁移(图8b);石龙洞期裂陷区逐渐被填平补齐,原裂陷区地层厚度差异较小,直至裂陷消亡(图8c)。

-

克拉通的活动与超大陆旋回存在密切关系,超大陆的裂解常表现为岩浆活动及陆内裂谷的形成,超大陆的聚合则带来克拉通增生与陆块造山作用[40⁃42]。早寒武世恰处罗迪尼亚大陆裂解到冈瓦纳大陆聚合的过渡阶段,强烈拉张的背景在华南陆块与东冈瓦纳大陆的碰撞中逐渐结束,在早寒武世拉张与挤压并存的环境下鄂西渝东克拉通内裂陷经历了从形成到消亡的过程。裂陷的“开启—闭合”受超大陆“裂解—聚合”的影响,华南陆块与东冈瓦纳大陆的碰撞产生的板片拖拽力与拱隆抬升改变了研究区的隆坳格局[9],高部位风化产生的陆源碎屑在沧浪铺期注入裂陷区,伴随着拉张向挤压背景的转换,逐渐形成大型碳酸盐台地发育的有利环境。

-

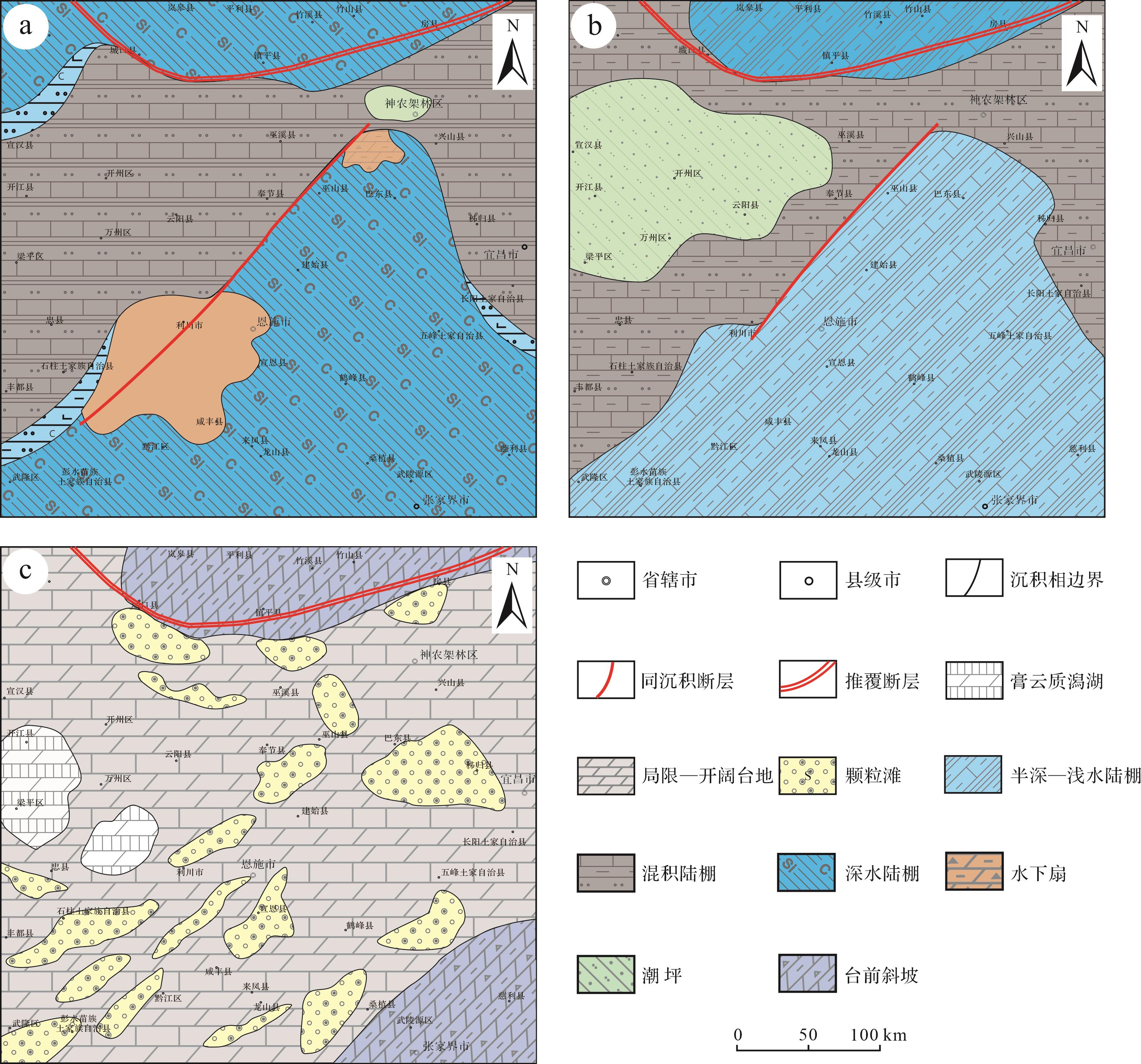

水井沱沉积期,伴随强烈拉张裂陷作用,裂陷区表现为以碳质页岩为主的深水陆棚沉积,裂陷西侧利1井与鄂参1井之间的同沉积断裂活动强烈,控制了西侧的深水重力流沉积;陆架浅水区域表现为浅水碎屑陆棚向混积陆棚的转换。裂陷呈现出西侧深东侧浅的箕状盆地特征,北端未与南秦岭洋连通,向南深水范围逐渐扩大,深水陆棚规模与裂陷形态相吻合。同沉积断裂南端利川—咸丰附近在水井沱晚期发育大规模的深水浊积扇体(图9a)。

Figure 9. Early Cambrian lithofacies and paleogeographical map of the intra⁃cratonic rift area, western Hubei⁃eastern Chongqing

沧浪铺组沉积期,拉张活动相对减弱,裂陷主体进入充填阶段,整体发育向上变浅的沉积旋回。此时物源供给加大,来自四川盆地西北部的物源输入在研究区沉积形成一套碎屑岩质的潮坪,上扬子和中扬子的浅水区域以粉砂岩、泥岩和泥质灰岩组合的混积陆棚为主。裂陷槽内保持了先前的沉积格局,主体沉积泥页岩和泥灰岩的深水组合。西北部城口地区深入陆架内部的次级洼陷完全充填消失,裂陷两侧边缘持续发育的次级洼陷也趋于消亡(图9b)。

进入石龙洞组沉积期,区域拉张活动减弱至完全停止阶段,研究区进入了强烈碳酸盐岩充填补齐阶段,使得前期裂陷深水区域完全被填平补齐,整体演变为碳酸盐岩台地沉积。域内碳酸盐岩台地内全面浅滩化,沿早期边缘高部位发育鲕粒和砂屑滩。在研究区西北侧建深1井处部分发育膏云质潟湖(图9c)。整体台地区南北边缘分别对应扬子东南缘和南秦岭洋的被动大陆边缘。

4.1. 裂陷演化过程

4.2. 裂陷演化的地球动力学背景

4.3. 构造—岩相古地理特征

-

就研究区古地理格局而言,裂陷对其控制作用主要体现在古地貌分异特征、同沉积断裂活动性以及海平面变化3个方面。

(1) 古地貌分异

古地貌是构造运动、沉积充填、风化剥蚀等共同作用下的结果[43]。中上扬子地区自震旦纪开始基本克拉通化,在相对稳定的构造背景下,裂陷的演化在很大程度上反映了古地貌的变化[44]。裂陷区水井沱组沉积期古地貌表现为自西北向东南的浅水—深水陆棚,整体呈现出西北浅、东南深的特点,受基底地貌及同沉积断裂影响,深、浅水界限明显;沧浪铺期基本继承了水井沱期的古地貌格局,裂陷规模进一步减少,地貌低部位接受沉积充填,使地势高差减小,原五探1井处古隆起自晚震旦世以来受到剥蚀在该处形成潮坪;石龙洞期处于裂陷晚期,裂陷区整体处于填平补齐阶段,古地貌差异显著减少,主要表现为相较平缓的局限—开阔台地,古地貌高点发育大量高能礁滩体,在裂陷区其分布特征与展布方向大多与裂陷方向一致。

(2) 同沉积断裂活动

克拉通内裂陷对古地理格局的控制,常与控制裂陷的同沉积断裂带相关[29]。研究区继承了前寒武裂谷发展形成的隆坳格局,在裂陷西侧发育的走滑断层使裂陷具有东陡西缓的特征[23]。断裂在水井沱期断距最大(约400 m),此时断裂活动性最强,并控制了利川与巴东两处的深水重力流沉积;沧浪铺组断裂活动有所减弱,沉积充填范围逐渐增大,断裂两侧深、浅水差异依旧明显,控制着裂陷向南开口的基本特征;至石龙洞期内断裂逐渐停止活动,原断裂处发育数套北东向展布的滩体。总体而言,断裂活动性与裂陷发展规模具明显的正相关性,且断裂在早寒武世继承性活动引起的同沉积作用在很大程度上决定了盆地、斜坡、礁滩体等相带的展布。

(3) 海平面变化

早寒武世整体是一个海侵—海退的二级旋回(图2)[45]。水井沱期大规模海侵,全球海平面迅速上升,是水体最深的时期,裂陷区可容纳空间迅速增长,沉积了大套黑色岩系,对应早寒武世初大洋缺氧事件,是重要的油气与多金属、非金属富集层[46],研究区形成北西、北东向南从浅水陆棚向深水陆棚过渡的古地理格局;沧浪铺期受兴凯运动影响,中上扬子整体抬升,研究区西侧古陆受抬升剥蚀作用向东提供部分陆源碎屑,相对海平面下降[47],沉积地层向上变浅,原浅水区以混积陆棚为主,裂陷区内从深水陆棚向混积陆棚过渡;经过沧浪铺期陆源碎屑的填平补齐,裂陷区可容纳空间减少;随着剥蚀作用减弱,石龙洞期供源大量减少,海平面下降至浅水环境,为碳酸盐岩台地的发育提供了适宜的条件,碳酸盐工厂高效工作,研究区逐渐转变为大型碳酸盐台地,裂陷逐渐消亡。

-

鄂西—渝东克拉通内裂陷区内在早寒武世初期形成了一套优质烃源岩,具有分布范围广、累计厚度大、TOC含量高的特点[48],已陆续取得了重要的突破:渝东地区我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田的重要突破让油气工作者认识到深水陆棚相页岩的发育是“成烃控储”的基础[49];鄂西地区基于“古老隆起边缘控藏模式”的指导在震旦系—早寒武世取得了“四层楼”式页岩气重大发现[12],黄陵隆起南侧的秭地2井与宜地4井,其水井沱组含气量均大于1.2 m³/t[50]。

盆内勘探实践证实,隆—坳沉积格局对储层发育具明显控制作用[23]。在鄂西渝东克拉通内裂陷作用下的地貌高部位在石龙洞组沉积期发育大量礁滩储集体,原同沉积断裂处形成的台内滩相带控制着优质储层的展布。受古岩溶作用石龙洞组白云岩溶孔大量发育[51⁃52],在宜地2井石龙洞组见两套砂屑白云岩储层共计54 m,溶孔大量发育,部分孔隙见沥青充填(图10a);其北部秭归芝麻坪剖面石龙洞组上段也发育两套总厚约29 m的颗粒白云岩优质储层,溶蚀孔洞同样发育(图10b,c)。

-

(1) 中上扬子地区交界在早寒武世强烈拉张背景下发育了鄂西—渝东克拉通内裂陷,总体呈北东—南西向展布,南部向湘桂海盆开口,顺北东向逐渐变窄直至裂陷两侧边缘交汇,西侧边缘坡度较陡而东侧较缓,整体为不对称的箕状裂陷槽。

(2) 依据野外露头、钻井资料,建立了地层厚度差异、深水与斜坡岩相标识和同沉积断裂3类裂陷识别标志:裂陷受同沉积断层控制,其内部深水区与边缘斜坡部位发育多期次重力流沉积,裂陷不同位置岩相特征与厚度均表现出明显的分异性,至早寒武世末分异减弱,裂陷槽逐渐闭合。

(3) 鄂西—渝东克拉通内裂陷在西侧同沉积断裂活动作用下经历了强拉张弱充填(水井沱期)、弱拉张强充填(沧浪铺期)和拉张停止均一化充填(石龙洞期)3个阶段。其两侧浅水区与内部深水区表现出明显的沉积充填差异。

(4) 鄂西—渝东克拉通内裂陷的“开启—闭合”伴随着与罗迪尼亚大陆裂解到冈瓦纳大陆的聚合,可划分为裂陷(水井沱期)、凹陷(沧浪铺期)、填平补齐(石龙洞期)3个阶段;裂陷演化对研究区古地理格局具明显控制作用,主要表现为:古地貌起伏对深浅水界限及高能礁滩体展布的控制、同沉积断裂活动强弱对沉积中心位置与裂陷深浅变化的控制、海平面升降对裂陷区沉积充填和碳酸盐台地发育环境的控制。

(5) 裂陷发育早期强烈拉张作用控制了早寒武世初烃源岩的形成,裂陷控制下的沉降区制约着烃源岩的分布;同沉积断裂控制了裂陷填平补齐阶段有利储层区带的展布,裂陷沉积充填过程及其差异性控制了优质储层的发育。

DownLoad:

DownLoad: