HTML

-

中布容事件(MBE)是过去80万年以来最重要的全球气候变化事件[1],其表现为约0.4 Ma时气候变化的10万年周期的增强及碳酸盐溶解事件[2⁃3],冰芯记录显示MBE之后间冰期相较于之前更加温暖且大气CO2含量更高,深海氧同位素也显示MBE之后间冰期海平面更高[4],MBE以温暖和高生产力事件开始,而且在南北极区域表现最为显著,MBE发生时北冰洋中层海水温度发生了较大变化,并导致了在约40万年时大西洋径向翻转环流发生重大改变[5]。对于MBE的发生,Yin[6]在模型模拟的基础上,仅针对日照的变化得出海冰、温度、蒸发和盐度之间的反馈引起了MBE之前强烈的南极底层水形成和南大洋对流,并认为MBE是对一系列单独间冰期事件的反馈。也有学者提出发生于南极48万年前的陨石撞击事件,可能导致了MBE的发生[7]。目前大多数观点认为,MBE时期气候的突然变化,可能与西南极冰盖的融化有关,它导致全球底层流的变化,促使开阔海区的生物勃发,但全球性的深层水重组目前还未发现[3]。

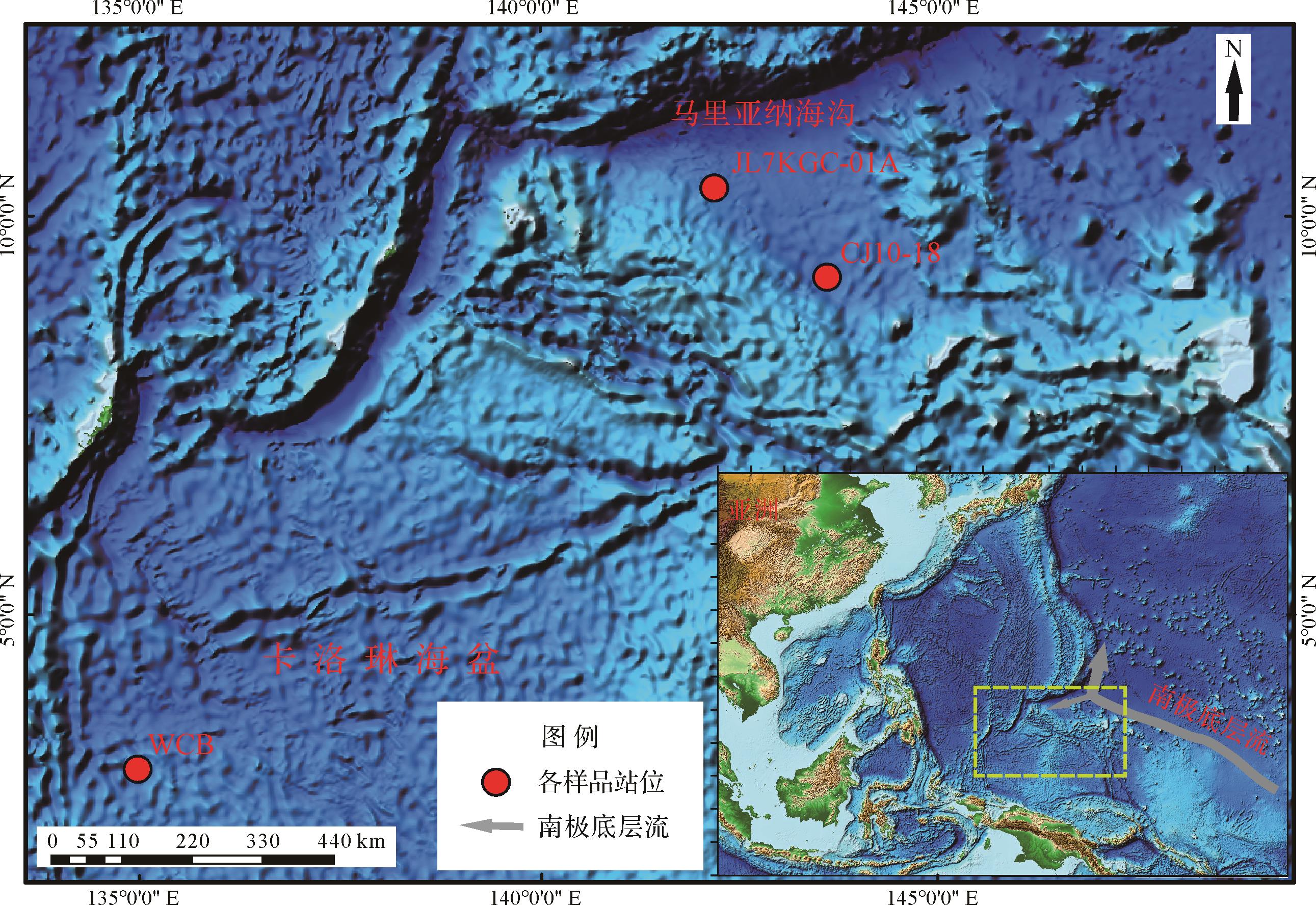

研究区域位于马里亚纳海沟南部,西太平洋暖池北部,现代南极绕极深层水进入东马里亚纳海盆在海沟南端分叉为两支:一支进入西北太平洋海盆,一支进入西马里亚纳海盆,最后流入菲律宾海盆[8⁃9]。通过在马里亚纳海沟南部海域调查,发现一根柱状样记录了沉积物类型由远洋黏土向硅质的根本性转变,采样点位于海沟南部低洼地带边缘,距离海沟约200 km。该段海沟地貌东宽西窄,海沟内底层流在较弱时,大多能通过西部狭窄的通道进入雅浦海沟及西北部菲律宾海盆内,当底层流较强时,会沿海沟南部低洼地边缘流动,进而影响到研究区域。古地磁结果显示该样底部年代超过了78万年,进一步分析发现沉积物类型的转换反应了MBE时期南极底层水对该区域的影响,对于认识MBE发生时南极底层水的变化及对全球气候转换的影响具有重要的意义。

-

2017年5月,执行全球变化与海气相互作用专项时,由海测3301船在马里亚纳海沟南部采用重力柱状取样器获取一根长533 cm的柱状样品(CJ10-18号,143°34′ E,9°11′ N),取样水深4 807 m,同时参考前人在该海域两个站位的研究[10⁃11](图1)。返回实验室后对样品进行了分样,古地磁样品采用边长2 cm无磁性塑料立方盒连续取样。

古地磁样品采集后在北京大学采用超导磁力仪(2G-755)进行了退磁分析,退磁步骤在0~50 mT间距为5 mT,在50~100 mT间距为10 mT,测试后利用DAIE程序[12]获取每个样品的特征剩磁,随后对所有样品采用该实验室MFK卡帕桥仪进行了磁化率各向异性测试。非磁滞剩磁(ARM)在中国科学院地球环境研究所采用2G-760 U-channel岩石超导磁力仪测试,先使样品在交变磁场峰值为100 mT、直流场为50 uT环境中获得ARM,随后对ARM进行交变退磁,50 mT之前步长为5 mT,之后以10 mT为步长逐步退到80 mT。

同时,由自然资源部第三海洋研究所按照10 cm间隔选取54个样品开展了涂片粒度鉴定。利用厦门大学AVAATECH-X射线荧光岩心扫描仪对岩心柱进行了扫描测试,由于样品原因,顶部0~82 cm样品未能进行扫描测试。

-

现场分样及室内测试数据结果均显示,本柱自底层至表层沉积物类型发生了根本性转变。依据现场分样记录(表1),0~322 cm为硅质软泥,322~342 cm为含黏土和硅质的钙质软泥,342 cm至底部为黏土。

深度/cm 沉积物类型 描述 0~322 硅质软泥 0~35 cm 呈褐色至黑色,质软、富含水,无黏性,10~35 cm间见数条褐色条带,分别位于18 cm、20~22 cm,29~30 cm,31~35 cm,近平行分布,35~83 cm颜色较一致,灰黄色、富含水、无黏性,83~104 cm也是呈灰黄色,与下段界限明显,其中83~91 cm含水高于下部相邻层位,略微呈现条带状,91~104 cm含水比较均一,颜色略有加深,104~198 cm段内以灰色为主,可见较多层理,其中106~108 cm,139~141 cm、152~154 cm、188~192 cm为深灰色,126~128 cm、150~152 cm、192~197 cm为灰白色,在121 cm、164 cm处呈褐色,198~228 cm段呈深灰色,也可见明显明暗不一的层状变化,228~233 cm段颜色又变为灰黄色,233~250 cm颜色呈深灰、富含水、无黏性,见少量深色条带。250~322 cm间软泥整体呈灰绿色,混有少量青色斑块,含水一般,基本无黏性,由上而下颜色略有变浅,见部分细条带,近平行分布 322~342 含黏土和硅质的 钙质软泥 主要为黄色钙质砂(有孔虫碎屑),并混有部分深褐色黏土,本段与上下层位界限明显,含水较少,颗粒感突出,黏土质团块分布在322~324 cm及327~332 cm间,团块非平行分布,331~339 cm内黏土成分增加,颜色略浅,含水一般 342~533 黏土 342~383 cm为深褐色黏土,在部分深度混有少量土黄色条带,分布不规则。本段黏土质软,强黏性,383~430 cm段相比下部含水略高,也是深褐色黏土,较为均一,430~476 cm含水一般,致密,强黏性,与底部有明显界限,颜色变化较大,见少量不规则斑团及土黄色细条带,476~484 cm,土黄色,颗粒很细,基本为黏土成分,与下部界线显著,484~533 cm为深褐色黏土,含水较少,强黏性,分布均一 涂片粒度鉴定结果显示,本柱在190 cm以上为硅质软泥,硅质占比达到90%以上;400 cm以下沉积物类型为黏土,无钙质及硅质组分;200~390 cm之间沉积物类型多样化,远洋沉积物中常见的硅质、钙质及黏土组分在各层位大都存在,沉积物类型主要为含黏土的硅质软泥、黏土硅质钙质软泥、硅质软泥、硅质钙质软泥、含黏土和硅质的钙质软泥等,其中硅质主要为成席硅藻Ethmodiscus rex,平均含量达95.8%。

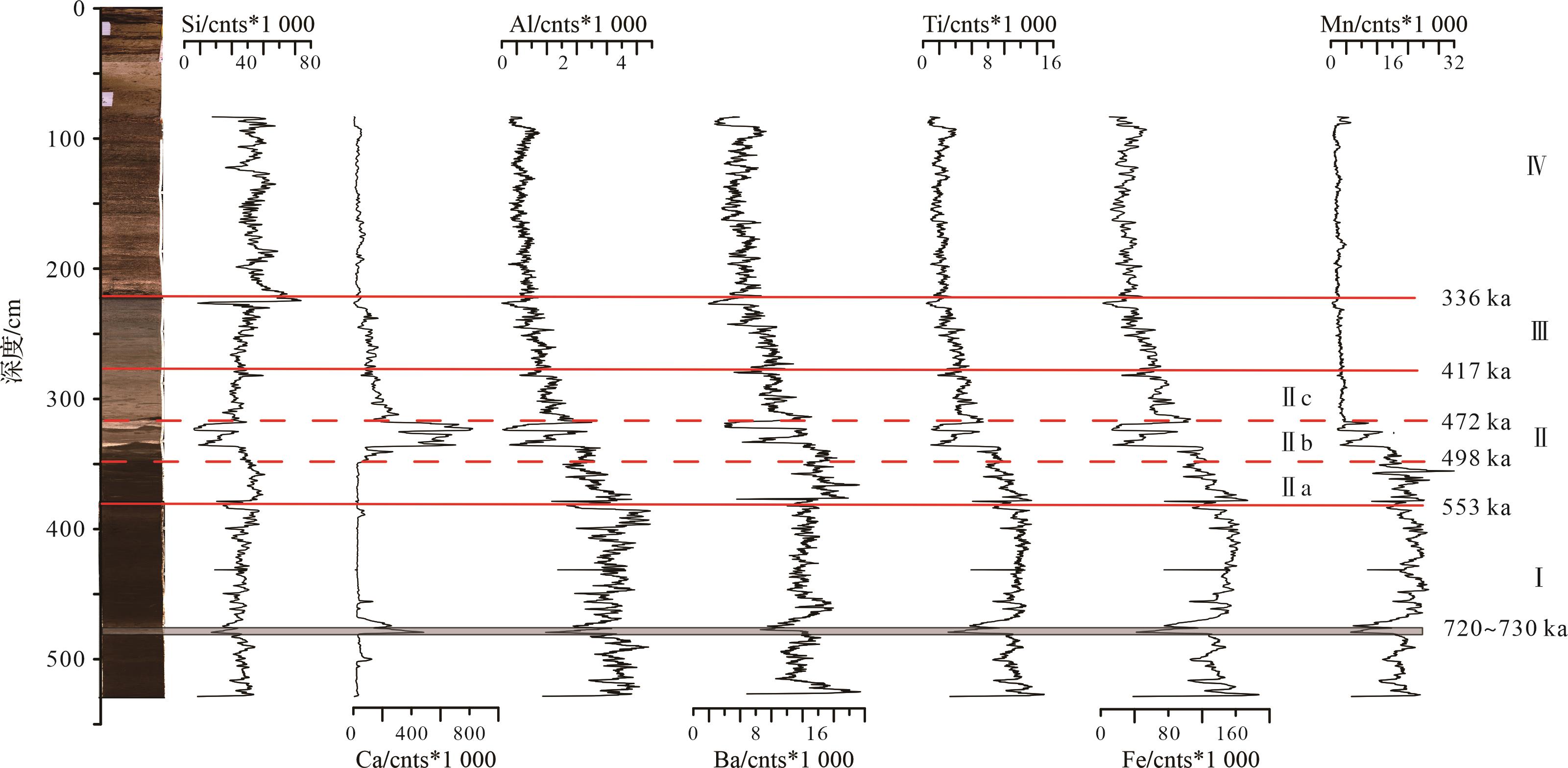

选取XRF扫描结果中沉积物常见的7种元素Si、Ca、Al、Ti、Fe、Mn、Ba进行分析。可以看出,这7种元素强度计数(cnts)的变化存在两个明显的规律性(图2),一是以322~342 cm为界,各元素均出现较大变动,尤其以代表陆源的Al、Ti、Fe、Mn这4种元素变化最为明显,下部均明显高于上部;二是各元素含量与Ca元素含量均成反比的关系,根据分样描述及涂片鉴定,该柱样中Ca元素含量高的层位主要为有孔虫壳体。

结合涂片粒度分析、XRF扫描分析及分样描述,可将本柱样沉积物类型主要划分为3类,底部至340 cm以远洋黏土为主,320 cm至表层以硅质软泥为主,钙质有孔虫主要以层状分布在320~340 cm及470 cm处。

-

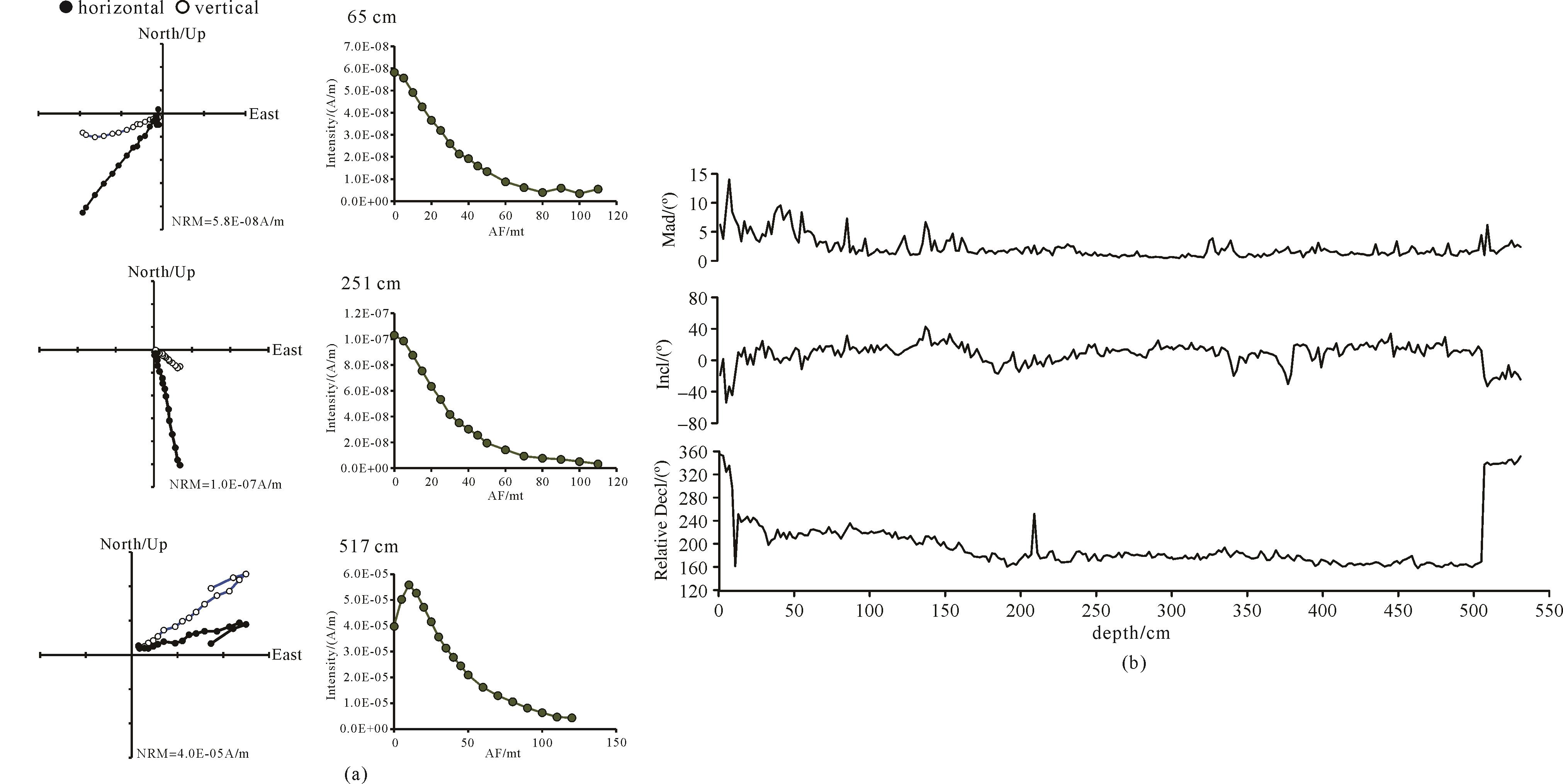

本柱样古地磁退磁结果显示,随着交变磁场强度的增大所有样品剩余磁化强度均逐渐降低,90%以上样品在100 mT时,剩磁已降为初始值的10%以下(图3a),表明退磁效果好,获取的特征剩磁参数可靠。

Figure 3. (a) Vector demagnetization diagrams for typical samples; and (b) (top) maximum angular deviation (MAD); (middle) inclination; (bottom) relative declination

由于样品采集时未能确定采样方位角,因此磁偏角数据为相对偏角。对该柱古地磁相对偏角、倾角及最大角度偏差(MAD)作图(图3b),可以看出,该柱91%以上样品MAD值在5°以下,个别样品大于10°,表明整柱古地磁记录信息较为稳定,MAD相对较高值主要位于柱样上部及底部个别层位。根据国际地磁参考场(IGRF)计算结果,现今(1900年)研究区域地磁场倾角约为6°,偏角为3°,由于重力柱获取的样品表层一般会被扰动,因此,该柱表层部分古地磁样品存在一定失真的情况,12~505 cm,统计倾角平均值为10.5°,略大于现今倾角值,在大多数层位,本柱倾角和相对偏角值变化均较为稳定。在底部507 cm磁倾角发生了持续且稳定的倒转,同时偏角也发生了约180°的转变,转变层位MAD值也出现了升高的现象,因此可以确定,该层位发生了古地磁倒转事件,即为布容—松山(B/M)界限,年代为距今约78万年。

-

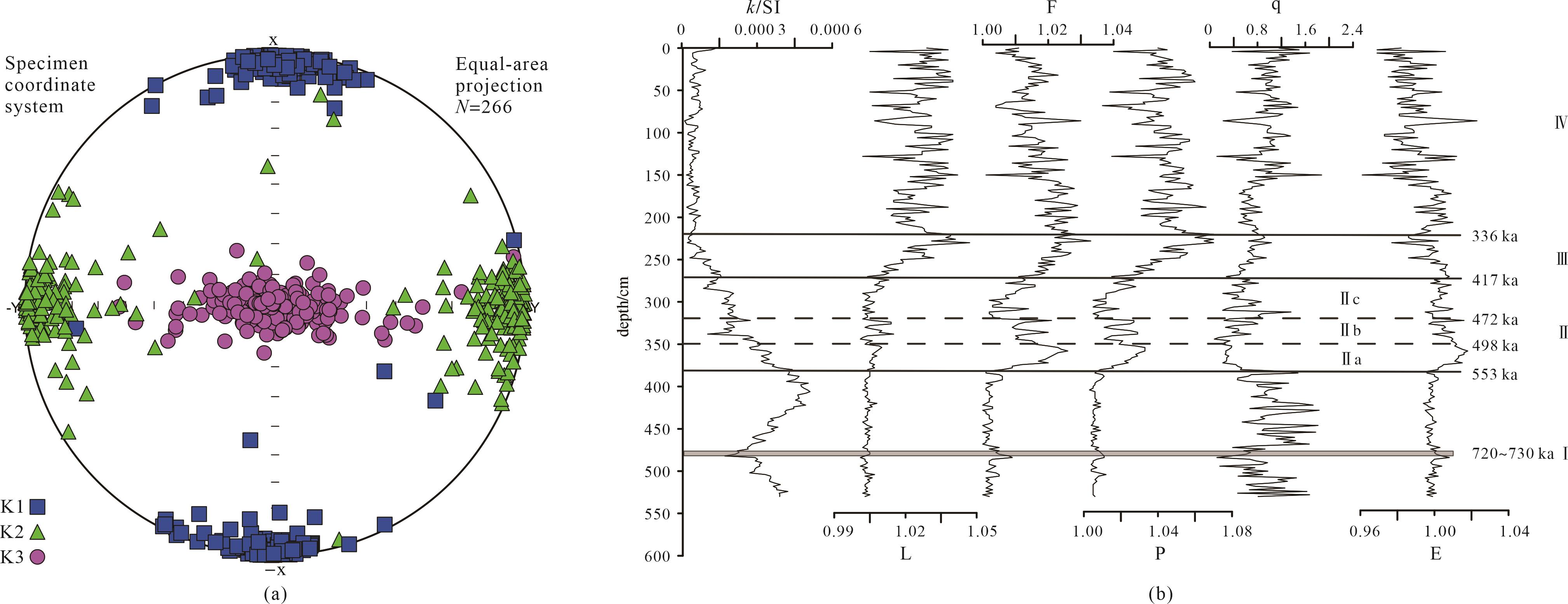

磁化率各向异性分析结果显示,本柱磁化率所表征的磁小体短轴(K3)倾角平均值为79.1°,且87%以上样品大于70°,磁小体以“平躺”状分布为主(图4a),说明本柱样磁性颗粒沉积时为正常分异状态,所获得的古地磁数据及磁化率各向异性数据可靠。

对获取的磁化率各向异性参数体积磁化率K、磁线理度L、磁面理度F、磁化率各向异性度P、基质颗粒度q及扁率E进行作图分析(图4b),可以看出,自底部到顶部沉积动力作用过程大致可以分为4个阶段:阶段Ⅰ为底部至380 cm处,磁化率值经历了由高值降低后又升高的趋势,但该阶段磁化率值远高于其他层位,L、F、P三值在本阶段均为低值且几乎无波动,E值也均在1左右,q值在较大范围内波动,说明该阶段磁小体线理、面理特征不发育,水动力极弱,几乎为静水状态沉积。阶段Ⅱ为380~270 cm,该阶段磁化率值逐步降低,线理度L出现了几次小的波动,整体变化不大,F、P值出现了较大波动,均为快速升高后逐步降低,q值表现为快速降低后逐渐升高,E值以大于1即压扁状为主,该阶段主要特征为,面理度F开始发育,P值也开始升高,但线理度L并不高,表明水动力变化已开始影响该区域,但仍然较弱,还不足以促使线理度发育。阶段Ⅲ为270~220 cm,该阶段磁化率值继续降低,L、F、P出现了较一致的大幅升高,q值也出现了一定的升高,E值也由大于1向小于1转变,表明该阶段水动力进一步增强,并出现了较为持续稳定的水流。阶段Ⅳ为220 cm至表层,该阶段,磁化率值始终处于较低的范围,L、F、P、q、E值均在一定范围内波动,表明该区域沉积环境在后期未发生大的变化,水动力始终处于一定范围的波动。

2.1. 沉积物类型特征

2.2. 古地磁特征

2.3. 磁化率各向异性特征

-

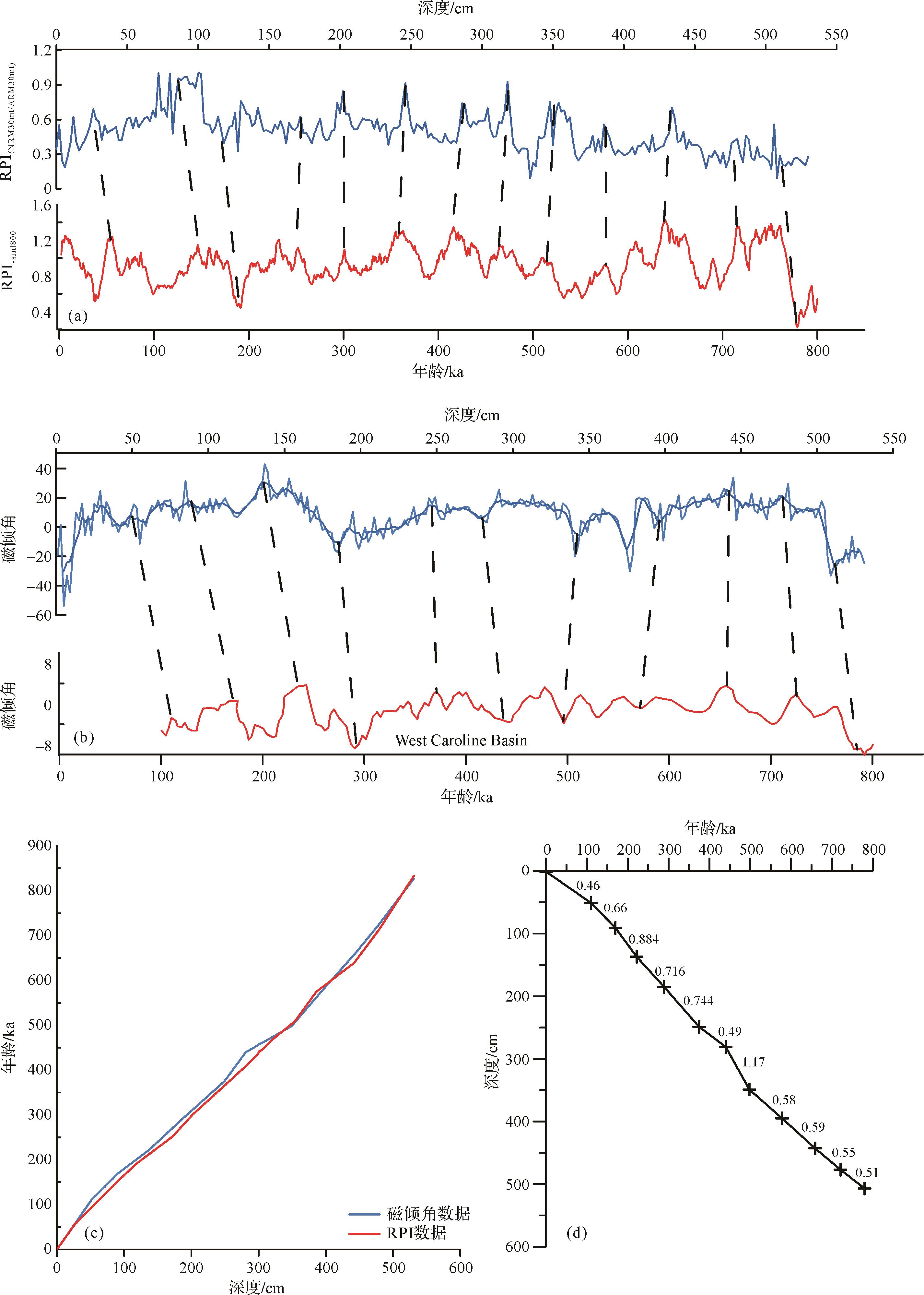

由于本柱样沉积物类型复杂,且表层以硅质沉积为主,深海沉积物常用的14C测年及氧同位素地层对比等方法难以适用本柱样。古地磁测年常用的方法主要为磁极性倒转、磁极跃迁、古强度对比及长期变化[13],由于该方法不受沉积物类型限制,运用到本柱样具有其独特的优势。能提供高分辨率年代分析的古地磁强度对比在深海沉积物中运用较多,且已建立标准曲线,如SINT-800[14],SINT-2000[15]等,选取ARM30mt值作为归一化参数对本柱退磁到30 mT的剩磁强度进行分析,与SINT-800曲线对比,获取本柱RPI年代值(图5a)。同时,磁倾角的长期变化目前已在研究区周边海域开展了广泛的应用[16⁃17],因此,将本柱样古地磁倾角变化与周边卡罗琳盆地(图1中WCB)柱样[10,18]结果对比(图5b),发现两者变化具有更好的一致性,结合本柱B/M界限分析,获取了多个层位控制点年代数据。将两种方法获取的年代数据分别线性插值后对比分析,可以看出大多数层位两条曲线偏离较低(图5c),说明本柱获取的年代框架可信度较高。由于RPI方法要求磁性矿物具备均一性的特点[19],而本柱沉积物类型发生较大变化,且存在多次波动,磁化率值也表明磁性矿物种类或含量发生较大变化,从对比过程来看,磁倾角数据与WCB数据的拟合情况也更好(图5b)。因此,本文最终选取了可靠性更高的磁倾角对比数据获取的线性插值建立本柱年代框架。西太平洋沉积速率一般在几毫米至几厘米每千年[20],与本柱计算出的0.46~1.17 cm/ka较为一致(图5d)。

-

综合沉积物类型及磁化率各向异性分析可以看出,本柱样记录的沉积环境主要经历了4个变化阶段(图2、图4b)。

第I阶段(553 ka之前,>381 cm):沉积物以远洋黏土为主,主要来源应为风尘及周边岛弧风化产物的供给[21],475~483 cm含有较高含量的钙质沉积物,线性插值得出对应时代为720~730 ka,为氧同位素18期[22]。该阶段沉积物类型变化不大,磁组构特征也显示为极弱的水动力环境,说明这一时期研究区域底部基本处于静水沉积环境。

第II阶段(553~417 ka,381~270 cm):沉积物类型发生较大变动,突出表现在远洋黏土逐渐向钙质有孔虫及硅藻类过渡,生源物质逐渐取代陆源物质。该阶段又可大致分为3个过程(IIa、IIb、IIc)。

过程IIa(553~498 ka,381~349 cm):沉积物类型仍以远洋黏土为主,但代表陆源输入的Al、Ti及Fe等元素含量开始出现逐渐降低的趋势,磁化率值也处于降低的过程,Ba含量有一个明显的升高,表明海洋自生矿物含量增加,磁组构中面理度F和各向异性度P均出现大幅上升,说明底部水动力由静水环境开始流动,由于线理度L仍然很低,说明水动力仍然处于较弱的状态。现今调查认为影响研究区域底层水主要为南极深层水,其流向终年自东向西[23⁃24],因此,研究区沉积记录反映了马里亚纳海沟南部南极底层水动力强弱变化。同时,南极底层水为高盐、富营养水体,这一时期生源物质的逐渐增加,也说明南极底层水带来的营养物质促进了该区域生物作用的发展。

过程IIb(498~472 ka,349~320 cm):沉积物类型发生剧烈波动,也是全柱沉积物类型转换层位。该层位最大的特点在约487 ka及476~472 ka,出现两层钙质沉积。该阶段对应氧同位素13期向12期过渡期,现今太平洋赤道地区CCD线大约在4 600~4 700 m[25],柱样采集站位水深4 807 m,冰期时海平面可比现今低100~200 m,而海平面的下降一般会扩大CCD线的下降幅度,在冰期时研究区域可位于CCD线以上而保留碳酸盐沉积物,该层位也是全柱碳酸盐含量最高的时期。

过程IIc(472~417 ka,320~278 cm):这一阶段钙质沉积物处于减少的趋势,Al、Ti、及Fe等元素含量进一步降低,Mn元素在该段急速降低,并始终处于低值范围,沉积物类型向硅质软泥转变,说明经过上一时期波动之后,沉积物类型发生了较大变化。磁组构特征值均在一定范围内波动,未表现出明显的变化趋势。

第III阶段(417~336 ka,278~220 cm):该阶段Si含量进一步升高,对应Ca含量逐渐降低,代表陆源的Al、Ti、及Fe等元素含量也进一步降低,磁化率值也逐步降低至低值区,沉积物类型逐渐由高含量的硅藻主导。磁组构特征中L、F及P值等均表现出持续稳定的升高趋势,说明这一时期,南极底层流对该区域的影响进一步增强,营养物质的充足供应,使得硅藻进一步发育,逐渐主导了该区域沉积物类型。

第IV阶段(336 ka至今,<220 cm):沉积物类型由硅藻主导,其他元素含量均处于极低值,磁组构特征值均在高值范围内波动,反映了南极底层流对该区域持续的影响,表明336 ka至今沉积环境未发生大的变动。

-

本柱最大特点在于完整记录了中布容事件过程中沉积物类型对南极底层流变化的响应。中布容事件的转换时间约为0.4 Ma,但从生物和地球化学的角度,中布容转型是一个漫长的过程,从MIS13(533 ka)到MIS8(300 ka),全球经历了“中布容溶解期”,表现为颗石藻的勃发和碳酸盐的溶解[26],对应了本柱记录的553 ka至336 ka沉积物类型由陆源向硅质软泥转变。沉积物类型一般受物源及沉积环境控制,西北太平洋深海陆源物质主要来自亚洲大陆内部的风成黄土[27⁃28],对应了本柱底部至498 ka(349 cm)的沉积。亚洲大陆内部风成黄土在0.8~0.9 Ma期间发育强烈,之后逐渐减弱,至0.5~0.6 Ma降到最低,之后呈逐步上升的趋势至现代[29],其降至最低时,本柱沉积物类型开始发生变化,逐渐向生源过渡,但后期本柱远洋黏土没有随风成黄土的增强而增加,反而彻底被生源的硅质软泥取代,说明研究区沉积环境发生了改变。

MIS15~MIS13期间,南极冰盖快速消亡[30],提供了大量的底层水,MIS14期间在南大西洋沉积了很厚的纹层状硅藻软泥[31],其硅藻生产力与间冰期MIS13和MIS15一样高[32],而本柱记录也显示,南极底层流在MIS14期间开始影响研究区域,说明由于前期冰盖的消亡,同时异常的MIS14冰期共同作用,最终导致了南极底层水的大量流出,到达本研究区域时,由于底层流超过了海沟西部狭窄通道的流出阈值,而造成回流影响至研究区域,南极底层流的大量活动也与由太阳辐照引起的模型变化结果一致[6]。更新世以来南极底层水在研究区域增强已有报道,Deng et al.[11]曾对马里亚纳海沟边缘一根柱样(JL7KGC-01A)(图1)进行分析,认为表层0.7 Ma以来沉积记录的缺失源于南极底层流的增强,与JL7KGC-01A相比,由于本柱更加远离海沟,未受到南极底层流的侵蚀,因而记录了底层流发育过程。

本研究区在约487 ka及476~472 ka期间沉积了大量的钙质沉积物,由于全球冰期表层海水温度(SST)在MIS13/MIS12过渡期发生了大幅降温[3],导致这一时期大量钙质沉积物的形成。而钙质沉积物事件结束之后,在约0.4 Ma沉积物类型逐渐由远洋黏土主导转变为硅质软泥主导,对应了中布容事件转换点,转换发生时,底层流迅速加强,直到约336 ka,底层流趋于稳定,沉积物类型也完成向硅质软泥转变。软泥主要由成席硅藻ethmodiscus rex组成,与在马里亚纳海沟内及周边海域发现的成席硅藻种类相同[33⁃34],通常认为ethmodiscus rex为贫营养的暖水远洋种[35],后期硅藻在本区域大量长期保存,需要持续稳定的硅元素来补充,表明南极底层水之后一直长期稳定地影响着研究区域。336 ka之后,沉积物类型不再发生变化,中布容事件对本研究区底层流及沉积物类型的影响趋于结束。

3.1. 年代框架建立

3.2. 沉积环境变化分析

3.3. 本柱中布容事件过程记录

-

中布容事件为近80万年来最重要的气候变化事件,其发生前后全球气候出现了极大转变,目前比较一致的认识是,其发生与南极冰盖消融、大洋环流变化等具有极大关联性。本文利用在西太平洋赤道区域获取的沉积物柱状样品进行研究,依据沉积物类型及南极底层流变化,发现该区域记录的中布容事件是一个缓慢而长期的过程。其时间跨度在553~336 ka,始于底层水的逐渐增强,由于营养物质的大量输入,沉积物来源逐步完成由陆源向生源过渡,该区域沉积物对中布容事件记录主要由南极底层流逐渐增强引起。由于南极周边深层水为全球主要的碳汇区域,南极底层流的增强是否会使更多的CO2被带出南大洋,最终进入大气,并由此导致MBE之后间冰期变得更加温暖,还需要更深入的研究。

DownLoad:

DownLoad: