HTML

-

随着深水海底声波成像技术和高分辨率地震采集技术的进步,海底地貌和浅层沉积地层细节描述变得更加精确,过去60年间国内外学者对不同规模的海底底形,诸如水道、周期阶坎、沉积物波的识别、形态描述、沉积过程和动力学机制方面的认识逐步深入[1]。控制海底底形形成的动力学过程及沉积—化学作用深刻影响大陆边缘海底地貌形态和沉积地层结构,而这些地质作用下的沉积和侵蚀记录包含全球气候变化和地球表层动力学演化的种种线索[2⁃3],对其研究具有重要的科学意义。同时,海底底形控制构成深水油气储层砂体分散体系和成因过程[4],对其研究能够帮助油气地质学家更好地预测深水储层的沉积结构和成因,因此也具有重要的经济价值。

由于海洋内沉积流体难以直接观察,对其研究往往是基于分析其留下的地质记录或通过现代海底进行观察,因此目前对深水流体负载过程的理解仍然不够深入[5]。然而,不同级别、不同规模的海底底形在世界范围内广泛分布,国内外众多学者对其形态和成因进行了深入而广泛的研究与探讨[6⁃9],取得了一系列认识。如Covault et al.[10]通过南加利福利亚深水构造活动斜坡水道特征研究,将水道泓线内一系列长波长、向上游方向迁移的新月底形解释为周期阶坎,并且通过数字和物理模拟指出周期阶坎是水力跳跃连接的速度快、厚度薄超临界流向速度慢、厚度大亚临界流频繁转换作用下形成的产物。Kostic et al.[11]提出海底地形坡度降低能引起深水浊流水力跳跃,指出如果坡折处不发生水力跳跃,沉积物即快速卸载;如果发生水力跳跃,就会形成沉积地层向上游倾斜的周期阶坎海底底形。Postma et al.[12]通过“密度弗罗德指数”和“悬浮沉降速率”变化分析,对浊流动力学沉积单元序列进行了深化研究,提出浊流沉积过程和浊积相模型之间的对应关系,将经典浊积岩模型拓展到超临界流和亚临界流控制下的复杂相模式[13]。Heerema et al.[14]通过研究加利福尼亚蒙特利尔峡谷内部浊流测量数据,揭示了深水浊流的演化过程,强调浊流初始速度和海底地貌共同控制后期浊流的演化过程,并建立“浊流波状传播模型”。由于前人对海底底形成因和分类缺乏统一的认识,Symons et al.[15]在Wynn et al.[8]全球深水海底底形研究实例分析基础上,增加大量最新的浅水[16⁃17]和深水底形研究成果[18],从波高、波长、斜坡角度、环境、粒度、水深和顶部形态参数入手统计和分析全球不同水深和环境下的82个海底底形,并基于参数相似性特征划分为大型沉积物波、小型沉积物波和侵蚀冲坑三大类,最后根据分类结果探讨不同类型底形的成因。

位于西非几内亚湾北部的科特迪瓦盆地深水区发育多种海底底形,指示出多种影响深水砂体沉积水动力作用。2007年Kosmos公司在该盆地发现可采资源量为7.6亿桶的Jubilee大型深水浊积扇油田,经过12年沉寂,Springfield公司于2019年发现地质资源量为9.67亿桶的Afina油田,随后ENI公司在2021年先后发现地质资源量分别为7亿桶和20亿桶的Eban-1和Baleine-1两个大型深水扇油藏。近年来科特迪瓦盆地深水区接连突破,预示该盆地进入油气储量快速增长期,未来勘探潜力巨大。然而,科特迪瓦盆地从白垩系至今,陆上并没有大型河流注入,只发育中等规模河流,不同于西非下刚果盆地[19]和尼日尔三角洲盆地均具有大型陆架下切谷或大型河流注入。这种独特区域背景下深水海底底形类型、成因、形成过程和其发育的深水动力学背景迫切需要深入研究,一方面补充和完善前人对深水底形研究成果的认识,另一方面对未来该区深水区油气储集砂体预测提供指导和借鉴。

-

西非科特迪瓦盆地地理上位于赤道几内亚湾北部,东西跨科特迪瓦、加纳两个国家,南北跨陆地与海洋环境,总面积18.6×104 km2。其主体部分位于科特迪瓦海域,东部延伸至加纳海域,西南小部分延至利比里亚深海区。科特迪瓦盆地是白垩世发育起来的转换型被动大陆边缘盆地,其形成受圣保罗(St. Paul)断裂和罗曼彻(Romanche)断裂右旋转换作用控制,表现为一个拉长的菱形形态。盆地北部以圣保罗—拉古纳什(Lagunes) 断裂为界,其东南边界以罗曼彻—加纳转换脊为界(图1a)。构造上划分为裂谷期、陆内转换期、洋陆转换期和漂移期四个阶段。其中裂谷期至陆内转换早—中期以湖相三角洲、湖相浊积砂岩和深湖/半深湖沉积为主;陆内转换晚期—洋陆转换早期以局限海—开阔海三角洲砂岩和灰岩沉积为主。洋陆转换晚期—漂移期以海相三角洲、海底扇和远洋沉积为主(图1b)。

Figure 1. (a) Map of the Cote d'Ivoire Basin and study area; (b) a comprehensive histogram of the tectonic⁃strata

本次研究数据来自盆地东部加纳境内深水区地震资料,研究区水深范围500~2 000 m。通过Petrel软件进行海底自动追踪全三维成图解释。通过海底成图和浅层地震反射揭示海底底形的发育特征。

-

通过海底底形顶部平面形态(直线、弯曲、新月)和地震剖面内部反射结构(向上迁移、向下迁移、纵向加积)定性识别出5种深水底形。在不考虑规模的情况下,总体划分为两大类,分别是以侵蚀为主和以沉积为主的底形,其中侵蚀性底形包括下切谷、侵蚀水道和海底侵蚀,沉积为主的底形包括沉积物波和周期阶坎。沉积波根据规模和发育环境又进一步划分为小型沉积物波和大型沉积物波。同时,依据波长、波高、海底斜坡角度、限定性等参数定量描述底形发育特征。

-

海底峡谷—水道体系是大陆架沉积物和溶解物通过重力流和其他块体流输送到深水盆地的主要通道[20⁃21],是大型侵蚀性海底地貌。通常侵蚀陆架和上斜坡海底峡谷地貌呈现V型特征[22],在下斜坡则转换成具有溢流沉积和更高宽深比的U型水道地貌特征[23]。

现今科特迪瓦盆地陆架区缺少大型供给水系,陆架区缺少大型物源供给,其不同于下刚果盆地深切陆架区与河口相连的刚果扇扎伊尔下切谷[24],科特迪瓦盆地发育的下切谷或侵蚀性水道头部大部分始于大陆斜坡区。具有明显深水水道形态的主体地貌特征在平面上呈直线形态,不同于弯曲形态的深水水道特征[25⁃26],典型下切水道从起始到衰亡延伸距离约30 km。并在主水道形成前经过多次分支水道合并过程(图2),从多支分支水道发育区到主体水道形成区,剖面上对应梯度从上斜坡的5°过渡为下斜坡的1.9°。初始分支水道合并前水道泓线表现为平滑特征,合并后主体水道泓线呈现出起伏地貌特征,指示流体从侵蚀为主到侵蚀—沉积交互的动力学变化特征。

-

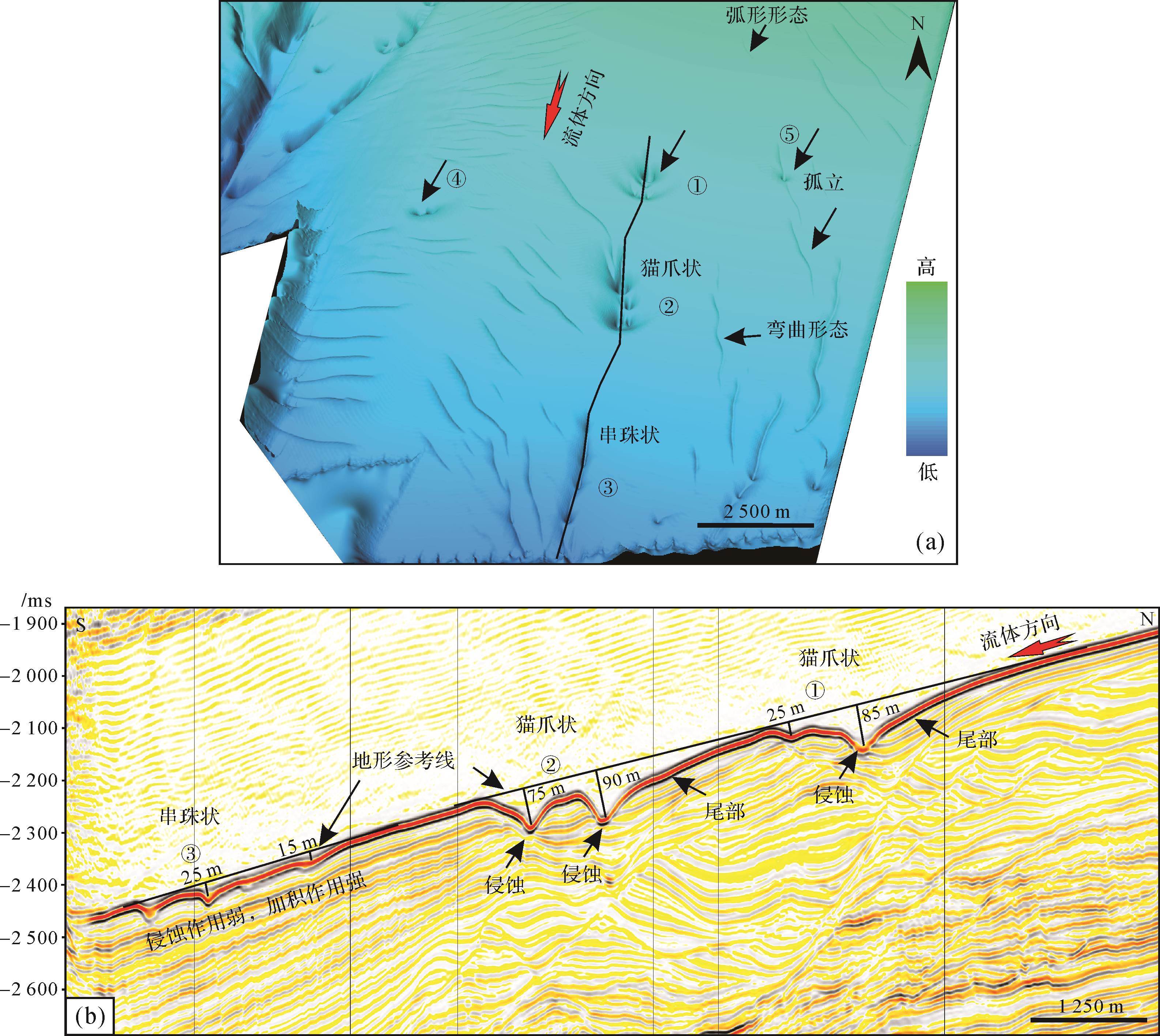

海底侵蚀冲坑主要是指侵蚀为主的小尺度底形,局部可能存在沉积。冲坑主要发育在深水峡谷/水道的末端和边缘,大量学者针分别对Eel扇、Agadir峡谷口、Horseshoe峡谷和Whittard水道边缘进行了相应研究[27⁃29]。Symons et al.[15]将侵蚀冲坑总结为三种主要类型,分别为线性连续冲坑[30⁃31]、单独的孤立冲坑[27⁃28]和冲刷侵蚀区[28]。本文识别出的冲坑类型与以上识别的侵蚀冲坑有所差异,将其归类于孤立冲坑大类,但根据平面形态和剖面特征可进一步划分为“孤立冲坑”、“猫爪状冲坑”和“串珠状冲坑”(图3a)。

“猫爪状”冲坑侵蚀作用相对较强,剖面上表现为背流面缓、迎流面陡的非对称结构,侵蚀最强位置为靠近流体来源方向的第一个侵蚀坑(图3b),其中揭示最大深度为90 m,面积较大。连续发育的侵蚀坑深度逐渐减弱,末端侵蚀深度降低为25 m,平面上面积小而浅并呈线状排列,整体上构成类似“猫爪状”组合形态(①②)。

“串珠状”侵蚀冲坑侵蚀作用相对弱,剖面上表现为连续的微型起伏地貌,越向前端侵蚀能力越强,整体上低于区域侵蚀基准面,最大侵蚀深度25 m。平面上不同于“猫爪状”侵蚀,而是由一系列面积大小相似、孤立的、线性串联冲坑,整体上构成“串珠”平面形态(③)。图3a中还存在非常小的“孤立”冲坑,其可完全孤立(④),也可与线性侵蚀组合(⑤)。以上冲坑的流体动力学特征有待进一步研究,推测冲坑形成受浊流流体动力过程与底部地层性质的交互作用控制。

-

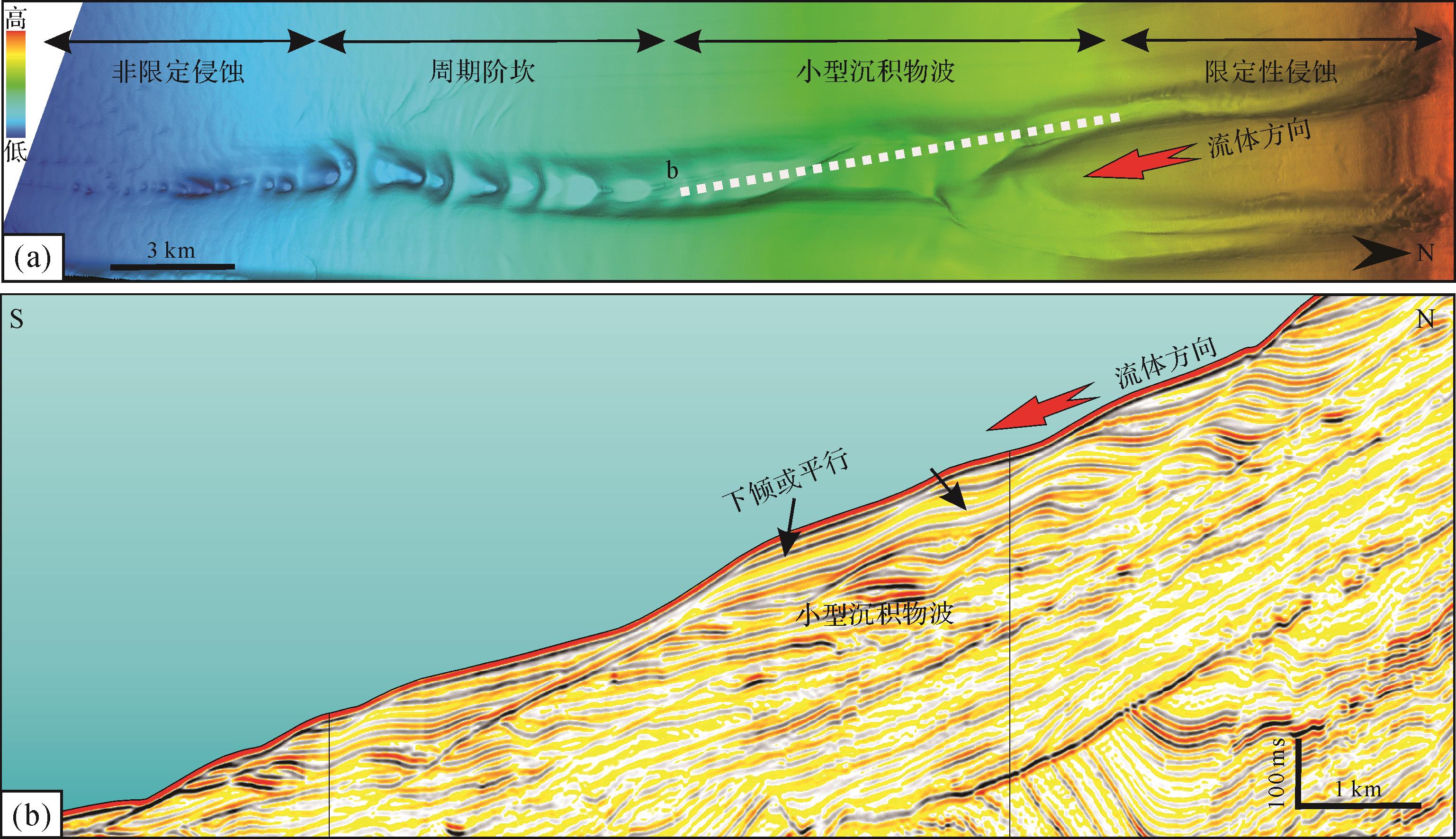

周期阶坎是深水盆地中很常见的底形特征[32⁃34],其发育在重力驱动构造变形的被动大陆边缘[35]、构造活动的汇聚型边缘[36]和转换型被动大陆边缘多种盆地类型中。新月型底形是描述顶面平面形态具有新月形态的粗粒沉积底形术语[16],后被广泛用于具有同样特点的周期阶坎底形描述中[10]。前人指出“新月型”不能作为沉积底形分类标准,其和“周期阶坎”是同一底形的不同描述术语。周期阶坎属于沉积和侵蚀联合作用下底形,本文“周期阶坎”实例归类为沉积为主的底形,因为地层整体高于区域基准面。Kostic[37]认为在高角度梯度斜坡中,浊流的重力作用超过惯性作用,因此压制水力跳跃的发生,不易形成周期阶坎。在梯度适中的斜坡位置,惯性作用占主导,加上崎岖海底地貌(起伏地形)影响,更容易形成周期阶坎底形[10]。

本文侵蚀性水道内部发育的“周期阶坎”底形与其他峡谷内识别的沉积物波类似[38⁃39],发育斜坡坡度为3.1°。剖面上具有向上游方向迁移的内部结构和新月型平面形态特征。如图4所示,斜坡限制性水道内部识别出8个不同波长和波高的“周期阶坎”底形,详细参数见表1。总体上波长范围1 045.91~2 051.29 m,波高范围93.64~246.13 m。波长和波高交会图显示(图5),No.1~No.3周期阶坎波长相近,但波高变化范围较大,No.4~No.8周期阶坎波高相近,但波长变化范围较大。其中No.4~No.6周期阶坎的迎流面未见明显向上游迁移的内部反射结构,推测可能是受地震分辨率限制。其中No.1、No.2、No.3和No.7周期阶坎的迎流面具有明显向上游方向迁移内部结构,背流面则具有显著的侵蚀性特征。地震剖面揭示不同周期阶坎的对称性上没有统一规律,如No.4、No.5和No.6为对称剖面形态,No.1、No.2和No.7号为向下非对称的剖面形态,No.3和No.8为向上非对称剖面形态。随着地形坡度降低为1.9°,在下游周期阶坎逐渐消失,取而代之的是发育纵向加积型沉积物波,波长为3 109 m,波高为120 m。

序号 水平距离L 垂向距离L 波长L 水平距离h 垂向距离h 波高h No.1 2 049 97 2 051.29 163 83 182.92 No.2 1 928 52 1 928.70 79 58 98.01 No.3 2 166 143 2 170.72 209 130 246.13 No.4 1 267 94 1 270.48 120 42 127.14 No.5 1 406 69 1 407.69 97 74 122.00 No.6 1 043 78 1 045.91 88 32 93.64 No.7 1 607 60 1 608.12 112 72 133.15 No.8 1 411 66 1 412.54 107 49 117.69 结合波长—波高交会图和剖面图综合解释,“周期阶坎”上段长波长可能指示发生水力跳跃的间隔时间较长,下段较短波长可能指示水力跳跃发生的间隔时间较短。剖面上可见,No.1~No.3号周期阶坎对应浅层滑脱面的伸展段,No.4~No.8号周期阶坎对应浅层滑脱面上的缩短段,据此推测控制周期阶坎发育的流体动力学特征可能受早期海底地貌影响。

-

根据Symons et al.[15]的定义,波长小于300 m沉积物波,定义为小型沉积物波,根据其统计大部分“周期阶坎”属于小型沉积物波范围,少量大于1 000 m的“长波长周期阶坎”定义为大型沉积物波,指出小型沉积物波和大型沉积物波主体是限定环境和非限定环境下的两个端元。研究区统计数据分析发现限制性水道内部“周期阶坎”最大波长可达2 170 m。由此可见,限定环境内周期阶坎也可划分为大型沉积物波。

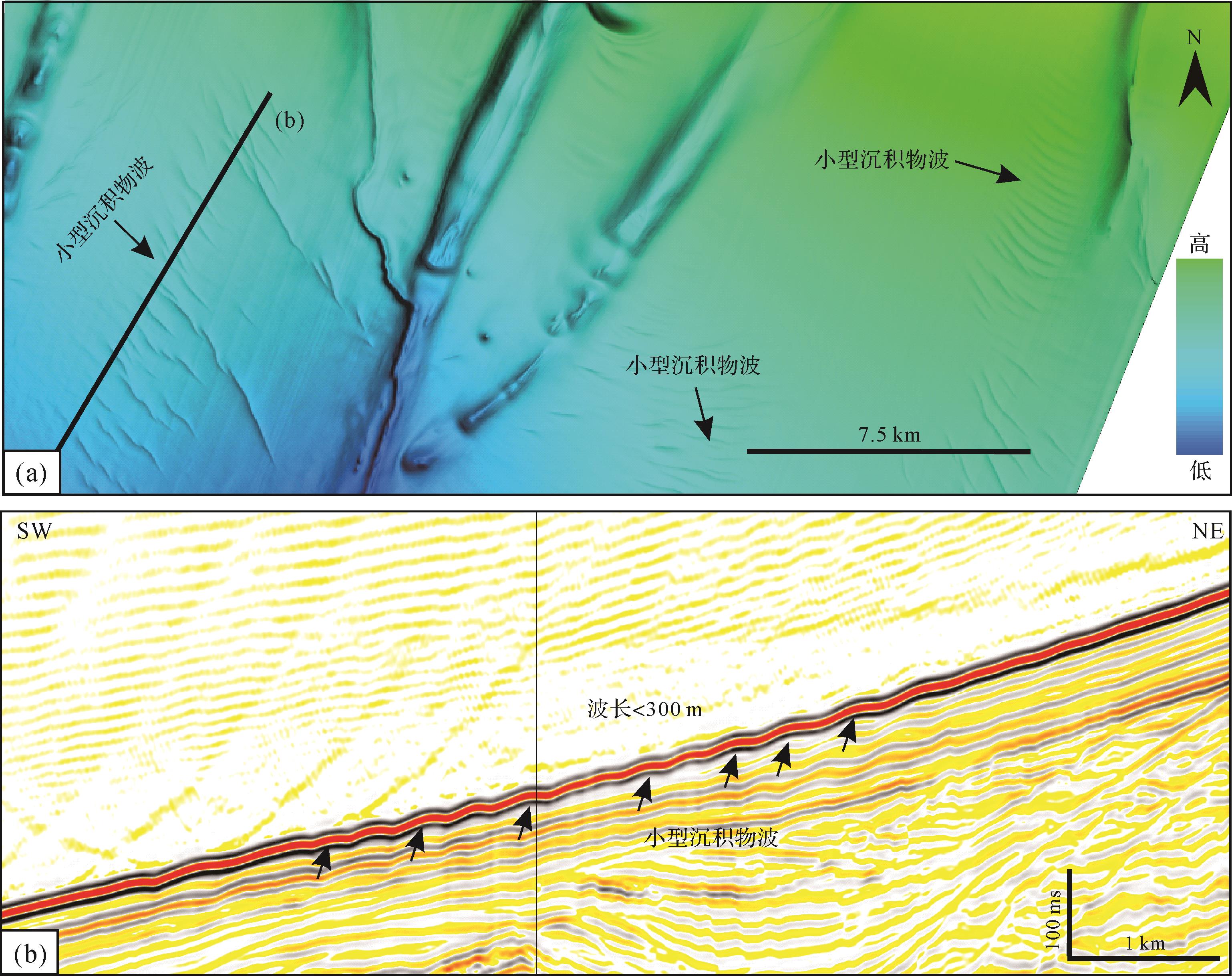

研究区小型沉积物波存在两种类型,一种为水道泓线处的沉积物波,另一种为水道外部深水沉积物波。水道内部小型沉积物波不同于周期阶坎(图6),具有向下游迁移的内部结构特征。剖面上波长与周期阶坎相似但波高极低,平面上底形顶面形态为直线形,延伸距离受水道边界控制。水道内小型沉积物波发育段位于限定性侵蚀水道和周期阶坎之间,可能指示特殊的水动力条件。图7揭示非限定环境下发育小型沉积物波,波长小于300 m,与Symons et al.[15]的认识一致。剖面上具有轻微加积或向下迁移的内部结构,波高低,顶面具有弯曲或直线形态,延伸距离500~1 000 m,发育地形坡度为1°左右(图7a)。平面上揭示的线性特征为小型沉积物波波谷反射,由于海底底形波谷和波峰具有对应特征,因此可以用于指示沉积物波顶面形态变化。从图中可见,平面上波谷有两端向上游弯曲的形态,也有弯曲、叠置、雁列状连接的平面形态(图7b)。

-

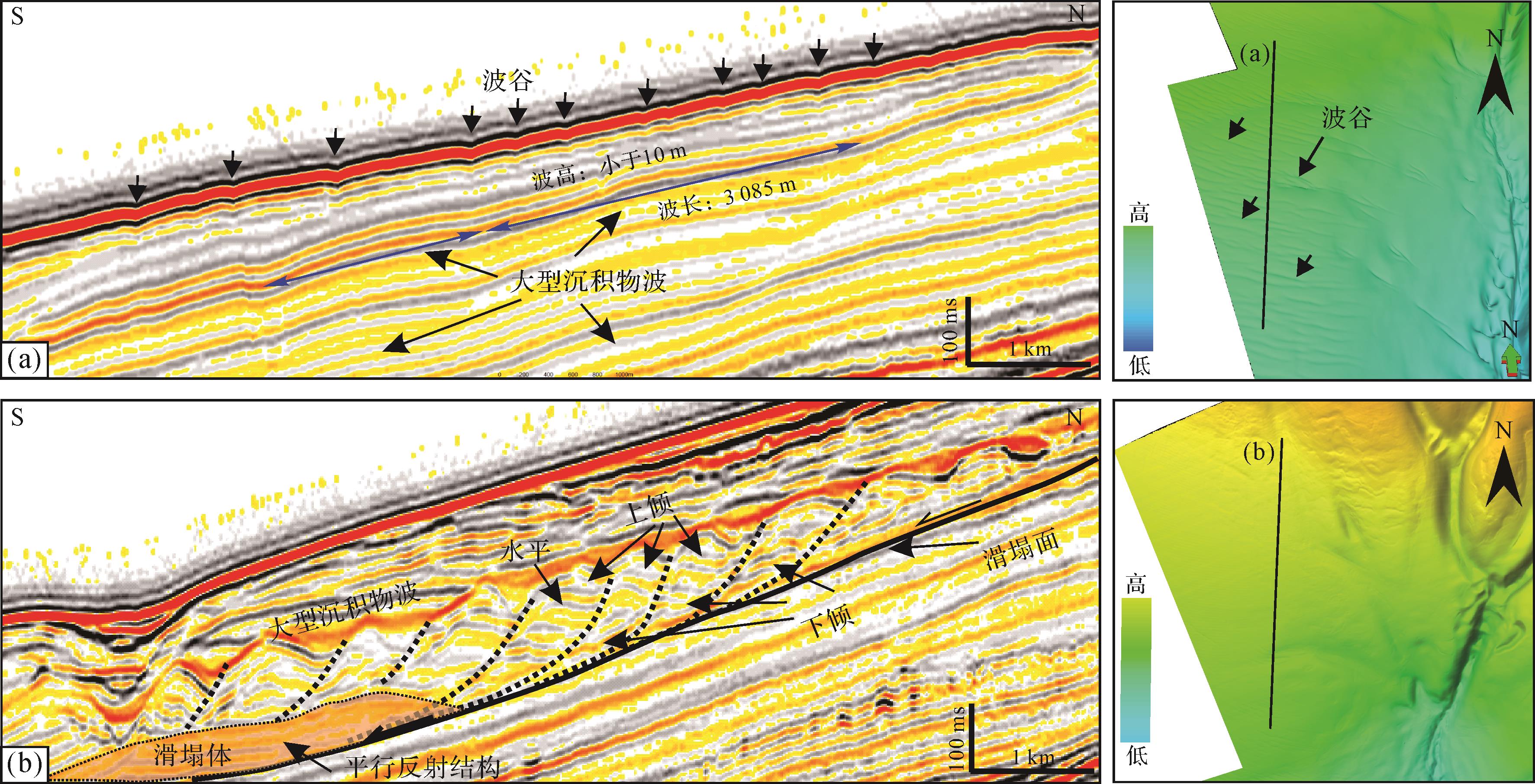

研究区现今海底未能直接识别出大型沉积物波,由于大型沉积物波波高幅度较低,在地震分辨率限制下很难识别;但是随着埋藏深度增加,地层水被排出,压实作用下纵向上沉积波叠加,在一定程度上加大了沉积物波波峰和波谷间的幅度,因此在浅层可以显示出来。

研究区浅层可识别两种类型的大型沉积物波,均发育在非限定环境下,一种显示为长波长、低幅度浅层构造特征(图8a),波长大于3 000 m,波高小于10 m。在海底对应发育的是小型沉积物波。这种大型沉积物波顶面延伸长度目前并不清楚,大型沉积物波剖面上具有向下游迁移或轻微加积特征。另一种为在早期滑塌地貌基础上发育的向上游方向迁移的大型沉积物波(图8b)。从图中可见滑塌界面上地层向下游方向倾斜,中部逐渐过渡到平行现象,上部形成向上游倾斜地层。从下至上,剖面结构逐渐从向下迁移转换为向上迁移特征。因此可解释为底部向下游方向倾斜地层为重力滑塌作用形成,断裂面共同收敛到滑塌面上,进而构成早期起伏地貌,后期在起伏地貌基础上发育向上游方向倾斜的大型沉积物波。

2.1. 下切谷/水道

2.2. 侵蚀冲坑

2.3. 周期阶坎

2.4. 小型沉积物波

2.5. 大型沉积物波

-

深海底形成因问题一直是学术界讨论的热点。如Lee et al.[40]提出一些海底垮塌特征的沉积可能是迁移沉积物波,而亚德里亚海上[41]和Llobregat前三角洲[42]的沉积物波被认为是由密度流产生的沉积结构。前人研究认为沉积物波形成主要有三种机制:1)滑塌挤压波或软变形滑动成因[43⁃44];2)自地球自转引起的等深流沉积成因[45];3)主要来自浊流沉积成因[46⁃47]。因此根据来源,沉积物波可划分为底流沉积物波、浊流沉积物波或交互成因沉积物波[8],但普遍共识是沉积物波的形成与海底底部流体作用密切相关。而沉积物波粒度构成从泥质[48]、砂质再到砾质均被证实和研究[49],指示其可形成不同强度的水动力条件下。结构上一些显示向上斜坡和上游迁移,一些显示向下斜坡和下游迁移,空间尺度上变化也很大,典型波长范围0.2~7 km,波高10~100 m[50]。事实上,陆架斜坡的深水底形往往受多种海洋流体流体的相互作用,我们通过沉积记录和结构只能推测以哪种方式作用为主,以下从顺坡密度浊流和沿坡等深底流两个角度探讨各自所形成的底形样式。

-

浊流流动依靠沉积物负载密度,其密度与周边环境水体密度差异很小,最大只能达到两倍。由于浊流与周边水体密度差异不大,因此流体动力学上受悬浮沉积物影响很大,浊流中浮力作用会降低重力施加的影响,导致浊流顶部波传播速度被降低。

如果流体顶面波传播速度大于流体速度就会形成向下游方向迁移的底形;如果顶面波传播速度小于流体速度就会形成向上游方向迁移的底形。流体速度与顶面波传播速度的比值称为“密度弗洛德指数”,超临界流特征为流速超过波速(弗洛德指数大于1),亚临界流特征为流速低于波速(弗洛德指数小于1);因此超临界浊流和亚临界浊流会形成不同的底形和相序。可见,流体速度会起到非常关键的作用,最近研究也表明浊流初始速度还决定了整体浊流在海底峡谷中输送距离的远近。一种情况是浊流激发后在峡谷内具有较高的初始速度,随后降速进入自悬浮状态,速度稳定,进而在惯性控制下可以长距离输送。在峡谷限定性地貌消失的位置,流体扩张,快速降速,直至衰亡。水道末端浊流输送速度持续降低,表明限定性环境对流体行为的控制[51⁃53]。另一种情况是浊流激发后具有较低的初始速度,流体直接进入能量衰退状态,在限定性峡谷中部就快速衰亡,表明初始速度也对流体行为具有重要的影响。因此,顺坡浊流初始速度和环境限定性条件控制了不同流体状态,不同状态的流体与海底相互作用就会形成不同的底形样式。

-

海底侵蚀性水道初始形成可能有多种成因,可以在海底垮塌作用形成的负地形基础上发育,可以沿断裂下降盘负地形走向基础上发育,也可以是富砂浊流在起伏的海底上发生纯侵蚀作用形成[54],由于研究区上游方向陆架沉积物供给量较小,因此推测陆架斜坡下切水道初始成因来自地震活动引起的海底垮塌。但无论是何种初始成因,一旦限定性峡谷/水道环境形成后,后续在水道内部发育的密度浊流则会与水道泓线起伏地层发生交互作用,进而形成限定性水道内部不同的底形样式。

研究区斜坡区下切水道内部发育“周期阶坎”和“沉积物波”两种底形。“周期阶坎”是限定性水道内部发育非常常见的一种底形样式,Kostic et al.[11]和Fildani et al.[30]的数字模型揭示出这种底形代表弗洛德超临界流在水道底面上不稳定的地貌动力学表现形式。“周期阶坎”是超临界流向亚临界流不断转换导致的产物,流体间这种转换作用通过水力跳跃进行连接,其上部底形背流面形成的是弗洛德超临界流,其下部迎流面形成的是弗洛德亚临界流,而坡折是形成水力跳跃的必要条件[55⁃57]。

Heerema et al.[14]基于实际观察资料提出一个新模型用于解释限定环境下、底部具有松散砂岩、初始快速移动的浊流演化机制。这个模型包含位于流体底部驱动流体运动的高密度层,浊流底部的高密度流压制湍流作用,因此在高密度层中湍流不是主要支撑机制,而是层流作用。当地形坡度较大时,浊流流体顶面波传播速度大于流体本身速度,在限制性水道中形成向下游迁移的非对称沉积物波,认为是亚临界流产物[58-59]。根据Symons et al.[15]的定义,大于300 m波长,可定义为大型沉积物波,通过前面水道内部底形描述,揭示沉积波波长达到1 000 m,因此认为在限定性环境下也可以发育规模较大的沉积物波。

限定性环境中周期阶坎底形主要来自浊流底部高密度浊流与地层的交互作用,当地形坡度较大时,重力作用占主导,高密度流体处于不断加速过程,以侵蚀作用为主;当处于坡度变缓时,流体骤然降速发生水力跳跃,流体厚度增大、速度降低,沉积作用发生,以粗粒沉积为主,开始形成向上游方向迁移的周期阶坎。在后续发展中高密度浊流不断在超临界和亚临界之间转换,直到区域地层坡度不足以支撑流体转换作用的发生,周期阶坎底形消失,通常是以限定性地貌消失为结束。

-

本文非限定环境包括下切水道天然堤背面、峡谷水道末端,这些环境下底形形成于湍流作用下的超临界流和亚临界流,通常形成细粒沉积物波。浊流一旦形成后会迅速分层,形成高密度底部层和低密度顶部层,底部为层流作用,顶部为湍流作用[12]。底部高密度流体会一直限定在水道内部,而顶部湍流则会在流体厚度足够大的情况下溢流出水道天然堤,在天然堤背面形成超临界流体或亚临界流体。由于超临界流体剪切力更高,因此侵蚀力更强,同时具有更强混合周边流体的能力,可以形成天然堤背面非限定环境下向上游迁移的“周期阶坎”。而亚临界流体侵蚀能力弱、剪切力小,则形成向下游迁移或向上加积的小型沉积物波。由于水道溢出浊流是以湍流作用为主,因此往往形成细粒沉积物波,波长1~7 km,波高80 m[59⁃60]。这些非限定性环境下形成的底形很可能遭受后期强底流作用改造,进而形成更加复杂的结构。

-

虽然沿坡等深流形成的细粒沉积物波与水道相关开阔环境下顺坡浊流形成的细粒沉积物波具有相似形态,但两者成因上具有极大不同,并且很难区分。目前区分浊流和等深流沉积物波的主要标准是顶面方位,迁移方向,以及它们与水道的关系。浊流沉积物波具有顶部平行或亚平行于水道边缘和地貌等深线[61⁃62],向流体方向迁移,类似于逆行沙丘;相反,等深流形成的沉积物波顶部与地貌等深线和流体方向斜交[63],由于它们在北半球受科里奥利力作用与流体具有顺时针迁移的角度[64],并且与水道环境没有成因关系。但是本文研究区位于赤道几内亚湾附近,科里奥利力作用的影响可以忽略。Guiavarc’h et al.[65]提出在赤道风引起的深层水团周期性振荡作用下几内亚湾500~1 500 m水深范围内水体强度增大。Djakouré et al.[66]指出几内亚深层流体表现为上升流机制,并且在东部“三尖角”和西部“帕尔马斯角”的形成机制却存在差异。西部“帕尔马斯角”上升流是受惯性、地貌变化和对流影响导致的纵向泵吸作用控制,东部“三尖角”上升流受局部风力作用控制。研究区底形主要接近于三尖角,因此深部温盐流体除了沿等深线流动外,在上升流影响下也具有向滨岸带流动的趋势,因此认为底流侵蚀和输送能力均有所减弱,在开阔海底无法形成沿岸分布的等深流水道底形,而是形成开阔环境下分布的沉积物波。同时底流对纵向浊流水道砂体再改造作用也较弱。

依据研究区浅层地震结构揭示的大尺度沉积物波特征,其顶面形态为直线或弯曲,剖面形态为对称或非对称,细粒沉积为主。通常认为细粒黏性泥质是以悬浮状态输送没有牵引影响的沉积物波,可采用背流波模型进行解释。背流波模型是由相对较弱和线性层状底流形成的大尺度沉积物波[67]。在沉积物波迁移和发育过程中,如果背流面流体速度大于迎流面流体速度,就会激发背流波,如果速度低于9 cm/m则会加积。相对于周期阶坎流体动力由弗洛德指数控制,背流波模型动力由沉积物波高度和密度梯度控制[68]。

3.1. 浊流成因底形

3.1.1. 限定性环境发育的底形

3.1.2. 非限定性环境发育的底形

3.2. 等深底流成因底形

-

(1) 通过深水底形平面形态(直线、弯曲、新月)和地震剖面内部反射结构(向上迁移、向下迁移、纵向加积)识别和描述了侵蚀水道、侵蚀冲坑、周期阶坎、小型沉积物波和大型沉积物波5种深水底形。在侵蚀冲坑类底形中进一步识别出“猫爪状”和“串珠状”侵蚀底形;基于波长、波高和地形坡度等参数描述了“周期阶坎”发育特征和形成条件;指出限定性水道内沉积物波波长可以达到2 000 m,明确大型沉积物波可在初始滑塌地貌基础上发育起来。

(2) 探讨了研究区深水底形成因,其中顺坡浊流和沿坡等深底流成因底形是最常见两种流体机制。在初始速度和地形坡度影响下,限定性环境中浊流分层后底部高密度浊流以超临界和亚临界两种状态与水道底面相互作用,形成向上游方向迁移的周期阶坎和向下游方向迁移的沉积物波。如果流体厚度大于水道深度,浊流顶部低密度浊流溢出,在天然堤侧翼非限定环境中以亚临界和超临界两种状态与海底发生作用,形成开阔环境下以细粒或泥质沉积为主的周期阶坎和小型沉积物波。

(3) 底流成因底形以细粒、大型沉积物波为主,形成于开阔流体环境。研究区受向滨岸一侧上升流影响,推测深水等深流水团速度和输送能力减弱,因此不发育平行于陆架斜坡的等深流水道,只发育大型沉积物波。沉积物波以悬浮状态输送且没有牵引影响的细粒黏性泥质为主。

DownLoad:

DownLoad: