HTML

-

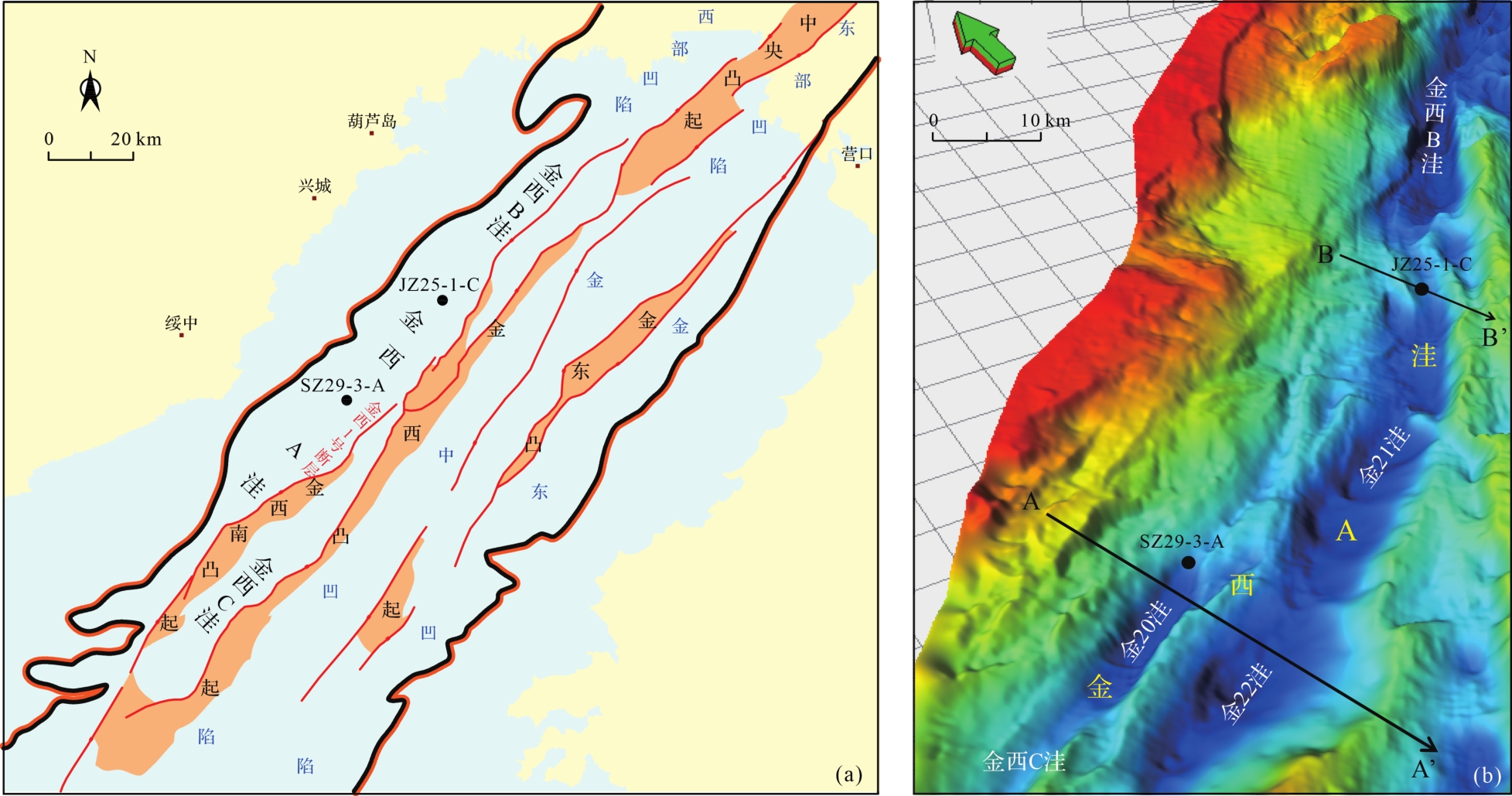

金西A洼位于渤海海域西北部,属于渤海湾盆地金西凹陷的次一级洼陷,水深约28 m,面积约为1 132 km2。金西凹陷与陆地辽河油区的西部凹陷有相似的石油地质特征[1⁃3]。辽河油田西部凹陷探明储量达16.5×108 t。金西凹陷可分为金西A洼、金西B洼及金西C洼。金西B洼已发现了多个油田及含油气构造,累计探明石油地质储量过亿吨。金西C洼也发现了多个油田及含油气构造,以金西C洼为源累计探明石油地质储量约3 200×104 t。但金西A洼共钻探了7口预探井,5口井在沙三段完钻,1口井在中生界完钻,1口井(SZ29-3-A井)在沙四段—孔店组完钻,为砂泥岩互层沉积,局部发育超过10 m的泥岩。截至目前,该洼陷仅发现一个含油气构造,油层位于东二上亚段,尚未发现商业油气田。针对该洼陷的油气来源问题,前人开展了一定的研究,认为油源主要来自东部的辽中凹陷或金西凹陷本身[3⁃5]。金西A洼的探井中,主要目的层段(沙一段、沙二段、沙三段)储盖条件好,圈闭可靠,但仅有1口井见少量荧光显示,其他均为干井。钻井揭示金西A洼的沙三段岩性为砂岩、含砾砂岩夹灰绿色、棕褐色泥岩,含砂率平均为36%,属三角洲及滨浅湖沉积,泥岩中有机质丰度低,干酪根类型为Ⅱ2~Ⅲ型,不具备生烃条件。早期认为金西A洼的沙三段发育规模半深湖—深湖相沉积[4⁃5],存在规模烃源岩的观点有误,导致6口探井失利。金西A洼是否存在有效烃源岩,是制约该区勘探的关键问题。本文分析了古地貌、物源等沉积环境对烃源岩形成的影响作用,认为金西A洼具有发育烃源岩的可能性。探索运用地化相—有机相—沉积相—地震相四相结合的无井少井区烃源岩预测技术预测金西A洼烃源岩的分布。预测结果表明金西A洼具有一定的勘探潜力,沙四段—孔店组是主要的勘探层位,邻近烃源岩的圈闭是主要勘探对象。

-

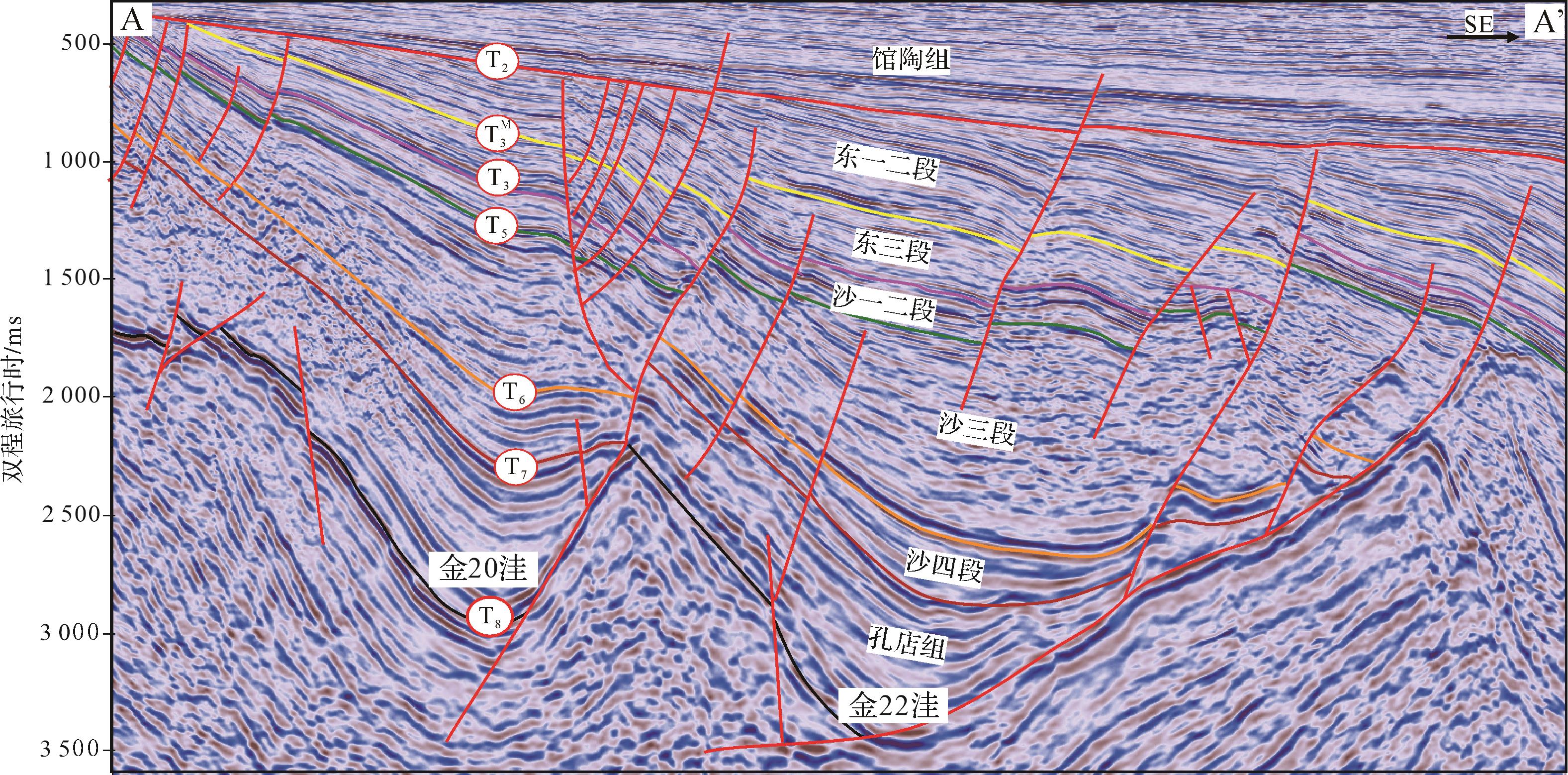

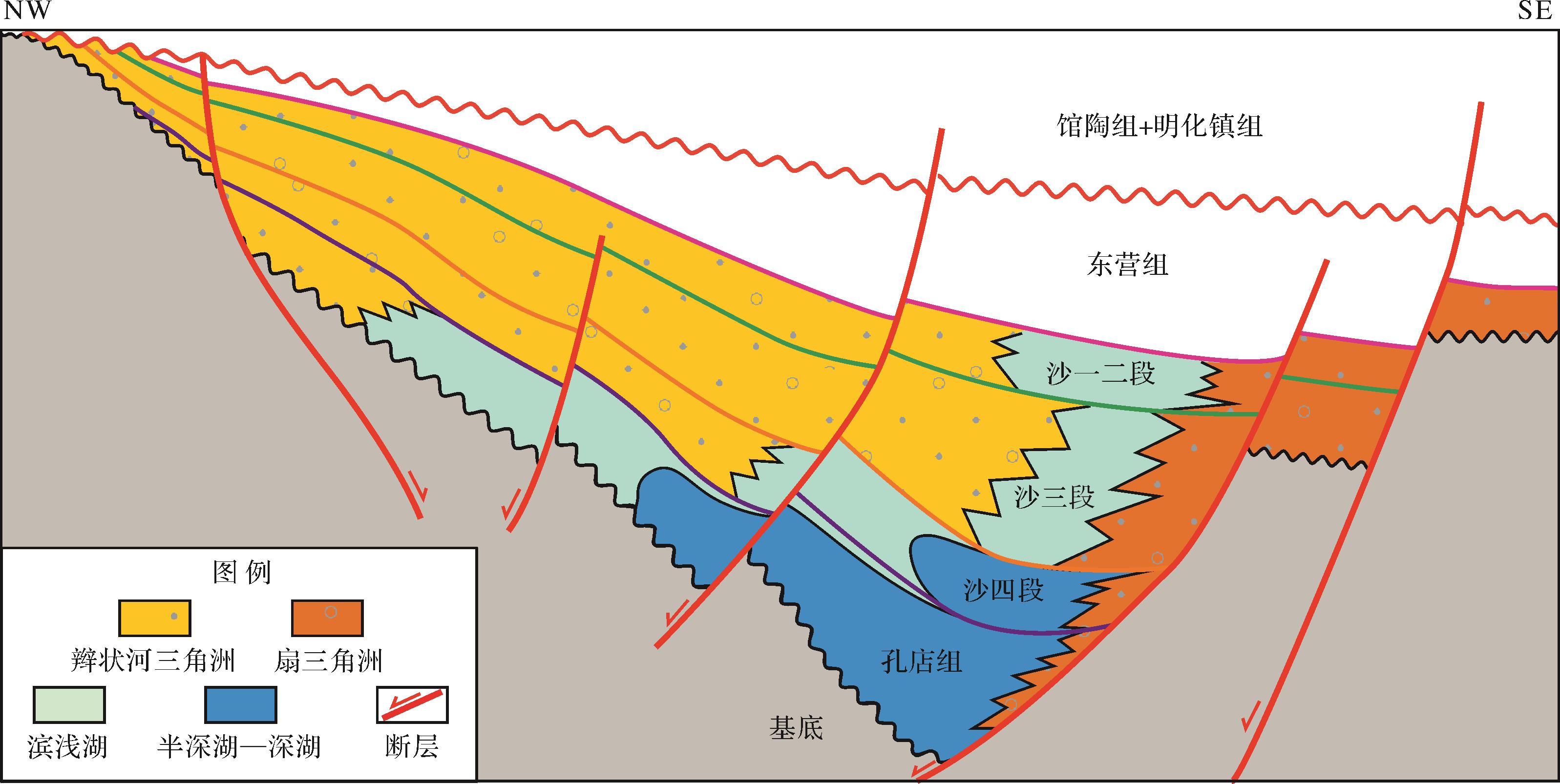

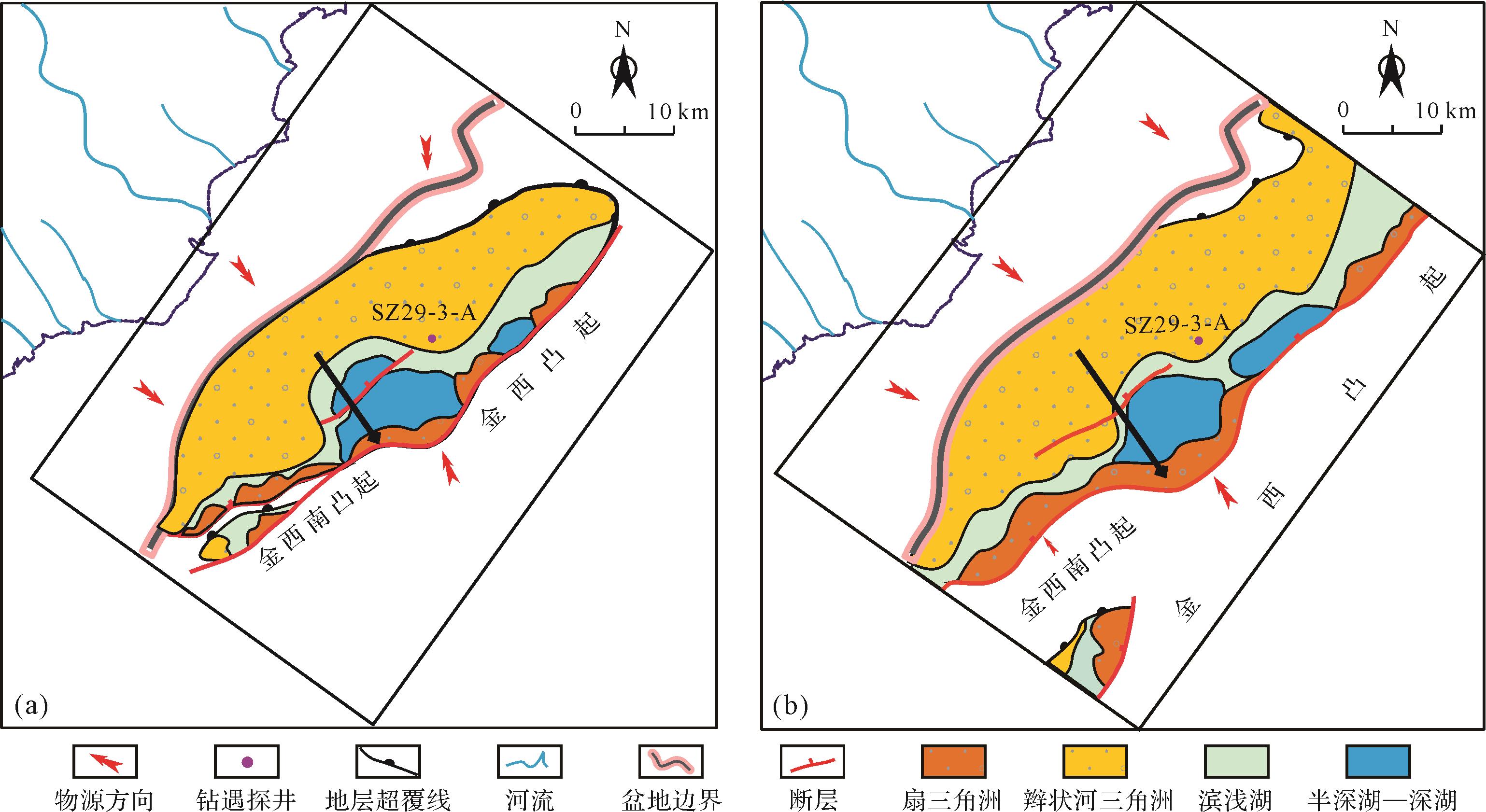

金西A洼为北东走向,呈东断西超的半地堑结构,东面以金西1号断层与金西凸起相隔,南面以金西南凸起与金西C洼相连,西面为缓坡与燕山隆起相接,北面以洼中低隆起与金西B洼相邻(图1a)。东面的金西1号断层控制了金西A洼的形成与演化,古新世—渐新世金西1号断层活动强,为断陷发展阶段,沉积了孔店组、沙河街组(沙四段、沙三段、沙二段及沙一段)和东营组(东三段、东二段及东一段),以河流—三角洲—湖泊环境为主,是烃源岩、储层和盖层主要形成期。渐新世晚期—中新世早期洼陷整体抬升,遭受剥蚀,发生准平原化。早中新—上新世时期,金西1号断层及其他次级断层活动停止,只有少数断层微弱活动,不控制沉积,为拗陷发展阶段,沉积了馆陶组和明化镇组,以冲积扇、辫状河三角洲平原的厚层砂砾岩、砂岩为主。

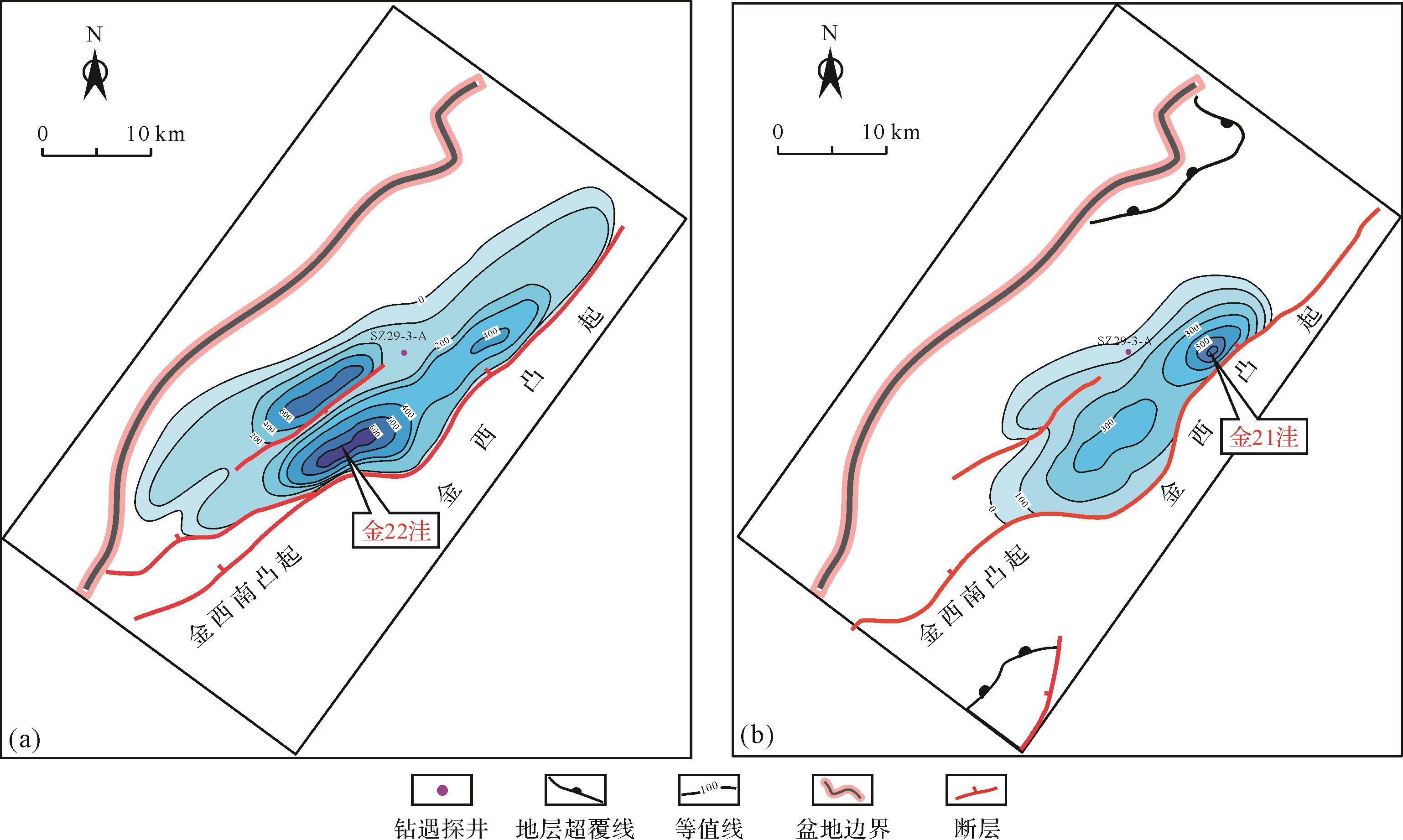

依据基底断裂体系展布、古近系下部厚度(主要依据孔店组和沙四段累计厚度),将金西A洼划分为金20洼、金21洼和金22洼(图1b)。这3个次洼均受NE向断裂控制,呈NE走向,表现为东南断西北超的箕状结构(图2)。金20洼、金21洼和金22洼面积分别为85 km2、180 km2、200 km2;孔店组最大厚度分别为1 600 m、950 m和1 800 m,沙四段最大厚度分别为700 m、1 050 m和650 m。孔店组沉积期沉积中心位于金22洼,沙四段沉积期沉积中心位于金21洼,孔店组—沙四段沉积中心由金22洼向金21洼迁移。整体上,金20洼和金22洼具有厚孔店组、薄沙四段的特点,而金21洼具有厚沙四段、薄孔店组的特点。

-

凹(洼)陷是独立的生烃单元,物源供给量和构造位置是控制烃源岩规模和质量的重要因素[6⁃8]。根据凹(洼)陷离盆外物源距离及陆源碎屑供给量可将渤海湾盆地的凹(洼)陷分为三类,即持续近源型、断续近源型和持续远源型(表1)。这三类凹(洼)陷因与盆外物源距离及陆源碎屑供给量不同,决定了烃源岩规模及油气富集程度的差异性。

类型 实例 凹陷面积/km2 凹陷中心距盆地边界距离/km 凹陷长度/km 凹陷最大宽度/km 基底最大埋深/m 持续远源型 辽中凹陷渤中凹陷黄河口凹陷歧口凹陷 3 6739 5493 0594 960 35354050 180808540 25854040 7 40011 7507 00011 000 断续近源型 金西B洼辽河西部凹陷金西A洼 1 2003 3151 132 222519 5513550 192421 5 0007 5005 300 持续近源型 北京凹陷保定凹陷石家庄凹陷 2 3002 8001 800 12911 12015050 203530 2 3007 0004 000 持续远源型凹(洼)陷位于盆地中部。古新世—渐新世渤海湾盆地主力烃源岩沉积时期,远离大物源区或盆外物源被阻隔,外部水系不能进入凹(洼)陷,陆源碎屑供给量少,加之断层活动强,断层下降盘为欠补偿沉积,湖水变深,沉积面积广,有利于形成较厚的半深湖—深湖相烃源岩,如辽中凹陷、渤中凹陷、黄河口凹陷及歧口凹陷等。

持续近源型凹(洼)陷位于盆地边缘。古新世—渐新世渤海湾盆地主力烃源岩沉积时期,邻近物源区,众多水系输入,物源充足,盆外物源易到达,虽然断层活动强,沉降速率大,但因陆源碎屑多,古新世—始新世时期,一些盆地边缘的凹(洼)陷仍处于过补偿沉积,缺乏半深湖—深湖相沉积,烃源岩不发育。如渤海湾盆地冀中坳陷西部的北京凹陷、保定凹陷和石家庄凹陷,均为西断东超的半地堑结构,凹陷宽度为20~40 km。三个凹陷的西边界以控凹大断层与太行山隆起相连,在始新世中—晚期控凹大断层活动性强,活动速率约为200 m/Ma[9]。一般情况下,渤海湾盆地凹陷宽度大于15 km,主断层活动速率大于150 m/Ma,沉降速度大于0.4 mm/a,即发育欠补偿半深湖—深湖相沉积,有利于形成烃源岩。但北京凹陷、保定凹陷和石家庄凹陷的沙三段主要为巨厚的杂色砂砾岩、砂岩夹薄层红色泥岩沉积,总有机碳(TOC)含量多小于0.5%,属于非烃源岩。这三个凹陷紧邻太行山隆起,母岩岩性主要为花岗片麻岩,易于风化,产生的大量粗碎屑物质经短距离搬运并在凹陷内沉积,使凹陷长期处于过补偿沉积状态,故烃源岩欠发育。目前,这三个凹陷内及周围凸起尚未发现油气田,表明凹陷位置及陆源碎屑补给量对烃源岩具有控制作用。

断续近源型凹(洼)陷也位于盆地边缘,但在凹陷与盆外剥蚀区之间存在一些洼地和低隆起,对物源向凹陷输入具有一定阻隔作用,在凹陷内靠近盆地中心一侧的次洼中,仍可以发育半深湖—深湖相沉积,有利于烃源岩发育,从而形成油气田,如金西B洼和辽河油田西部凹陷。金西B洼为东断西超的半地堑结构,面积约1 200 km2,洼陷最大宽度为19 km,始新世中—晚期控洼大断层活动速率为190 m/Ma[10⁃11],其西部缓坡带—燕山褶皱带间的河流规模较小、数量较少,陆源碎屑供给量相对较少,只在洼陷的西部边界沉积了长度为4~10 km,宽度为12~20 km的辫状河三角洲朵叶体,在辫状河三角洲前缘至东部大断层之间沉积了约200 km2的半深湖—深湖相。钻井揭示半深湖—深湖相沉积为大套厚层泥岩夹砂岩,泥岩为深灰色,单层厚度可达百米,有机质丰度平均为1.57%,干酪根主要为II1型,整体为优质烃源岩。辽河油田西部凹陷也位于盆地边界附近,面积为2 560 km2,其西侧是燕山褶皱带大型剥蚀区,西部凹陷也是东断西超的半地堑结构,凹陷长约135 km,宽度为15~30 km,始新世中—晚期东侧控凹大断层活动速率为170 m/Ma[12]。辽河西部凹陷的西侧燕山褶皱带可提供丰富的陆源碎屑,但由于西部凹陷与燕山褶皱带之间存在一个洼地和一个凸起,阻挡了部分陆源碎屑注入西部凹陷。西部凹陷在始新世中—晚期只在西侧南部及中北地区发育了裙边状扇三角洲,在扇三角洲前缘至东部大断层间为较大面积的欠补偿半深湖—深湖相沉积,发育厚度达百米的烃源岩,TOC含量为1%~3%[13⁃14],有机质类型以I~Ⅱ1型为主,为优质烃源岩。

-

金西A洼位于渤海湾盆地西北边缘,紧邻盆外物源区,属于断续近源型洼陷(图3)。古近纪陆源碎屑供给量对金西A洼烃源岩的形成起着重要作用。古新世中晚期—始新世早期,金西A洼与盆外物源供给区分隔,有利于有效烃源岩的形成;始新世中晚期—渐新世,金西A洼与盆外物源供给区不分隔,不利于有效烃源岩的形成。

古新世中晚期—始新世早期(沙四段—孔店组),金西A洼西部为缓坡带,中间为深洼带,东部为陡坡带。该时期金西1号断层活动强烈,洼陷分割性强,次洼之间彼此分隔,互不连接,金20洼、金21洼和金22洼均为东断西超的半地堑结构。东面的次洼(金21洼和金22洼)主要受盆地内凸起物源影响,陆源碎屑供给少;西面的次洼(金20洼)受西部燕山褶皱带盆外物源的影响,陆源碎屑供给充分。该时期洼陷内及西部盆外物源区为小洼小凸型的洼凸相间特点,盆外陆源碎屑优先在洼陷西部的金20洼内沉积下来,加之金20洼东面小凸起阻挡,盆外物源未到达东面的金21洼、金22洼。另外,东侧边界大断层活动强烈,差异升降幅度大,断层下降盘处于欠补偿沉积状态,具备沉积半深湖—深湖相的地质条件,有利于有效烃源岩的形成。

始新世中—晚期,金西1号断层活动较强,断层活动速率最大为165 m/Ma,通常在此情况下,大断层下降盘大幅沉降,湖水变深,可容空间增大,应为欠补偿半深湖—深湖相沉积,可以发育较好烃源岩。但钻井揭示金西A洼的沙三段沉积了巨厚的辫状河三角洲,储层极为发育,有效烃源岩不发育。由于在孔店组—沙四段沉积期,西侧燕山褶皱带的粗碎屑物质经众多小河搬运,汇聚在金西A洼的西部形成了古六股河、古烟台河、古东沙河、古南大河共四条主要的河流,这四条河流搬迁了大量的碎屑物质注入金西A洼,使其处于补偿沉积状态,剥蚀区至洼陷的斜坡上次级小洼陆续被填平补齐,最终金西A洼成为一个统一的洼陷。因此沙三段砂岩较发育,以含砾细砂岩、细砂岩为主,主要为辫状河三角洲与滨浅湖沉积。这与渤海其他洼陷沙三段发育半深湖—深湖相沉积,是重要的烃源岩层[15⁃17]明显不同。

渐新世早期,金西1号断层活动较弱,洼陷整体抬升,湖水退出,发生了准平原化,沉积了以河流相砂岩为主的沙二段,之后金西1号断层活动再次加强,可容空间增大,在渐新世中期为欠补偿沉积,沙一段、东三段为浅—半深湖的泥页岩夹砂岩沉积。渐新世晚期,金西1号断层活动又变弱,湖水变浅,为河流—三角洲砂岩夹泥岩沉积。总的来说,古新世中晚期—始新世早期的沉积环境有利于有效烃源岩的形成,始新世中晚期—渐新世的沉积环境不利于有效烃源岩的形成。

2.1. 渤海湾盆地古近系凹(洼)陷类型及烃源岩

2.2. 金西A洼古近系洼陷类型及烃源岩

-

确定有效烃源岩是否发育及其规模是新区勘探的核心。陆地石油勘探了解一个凹陷的烃源条件可以钻参数井,但在海上钻井费用是陆地的5~10倍,不能依靠钻井来证实烃源岩,能否利用地震或其他资料来研究烃源条件是勘探专业的一个难题[18⁃22]。

通过对勘探成熟区地震相、沉积环境、岩性组合、古生物、地球化学等综合对比研究,发现不同环境泥页岩的地球化学分子对应不同的古生物,例如4-甲基甾烷与渤海藻和副渤海藻等非海相菌藻类的繁盛有关,奥利烷来源于陆生高等植物。不同的古生物生长、保存在不同的古环境里,藻类生长在半深湖—深湖里,高等植物、蕨类、苔藓植物等生长在河流沼泽,植物碎片、孢粉等保存于滨浅湖[23⁃25]。不同的沉积环境,水动力条件不同,沉积岩石组合不同,半深湖—深湖为厚层泥页岩夹薄层砂岩,岩相稳定;滨浅湖为砂泥互层,岩性交替变化快;河流三角洲为砂岩夹泥岩。不同岩性组合,因岩石的密度和速度不同,导致波阻抗不同,地震反射特征不同,半深湖—深湖相的厚层泥岩夹砂岩表现为平行连续强反射特征,滨浅湖相变化较快的砂泥岩互层常为亚平行中低连续中弱反射特征,三角洲平原、河流相的厚层砂岩夹泥岩常为杂乱反射特征。根据上述关系推论,地球化学分子—古生物—沉积环境—岩性组合—地震相具备一定的相关性,即地化相—有机相—沉积相—地震相具有对应关系(图4)。因此,在湖相断陷盆地,不同的地震相对应不同的有机地化相,可以用地震相预测烃源岩的分布。

-

截至目前,渤海海域已有30口探井钻到了沙四段—孔店组,钻遇不同的沉积相,对应的岩性组合、古生物、地化指标、地震相等特征也不同(表2)。如BZ28-1-A、H17等井钻到陡坡带扇三角洲主体,岩性组合为砂岩、砂砾岩夹泥岩,泥岩中古生物化石以被子植物和裸子植物花粉为主,可见零星藻类;泥岩有机质丰度低,一般小于0.5%,干酪根类型为II2~Ⅲ型,为差—非烃源岩;扇三角洲主体沉积在地震剖面上表现为弱振幅低连续亚平行反射特征。SZ29-3-A、LD17-1-Z、H6、CFD13-1-A等井揭示了辫状河三角洲沉积,岩性组合以砂泥岩互层为主,化石以被子植物花粉占优势,裸子植物与蕨类孢子含量相当,可见零星藻类,如光/粒面球藻属、弗罗迈藻属、富刺藻属、光对裂藻属等;泥岩有机质丰度较低,通常小于0.5%,干酪根类型为II1~II2型,为差烃源岩;辫状河三角洲沉积在地震剖面上表现为中低振幅、中连续平行—叠瓦状反射特征。PL25-6-B、PL7-1-A、KL16-1-A等井揭示了滨浅湖沉积,岩性组合为中—细砂岩与泥岩互层,藻类以细瘤面锥藻属、棒球藻属及粒面球藻属等为主,可见小榆粉属、克氏脊榆粉属及三孔脊榆粉属等孢粉,蕨类孢子很少;有机质丰度一般为0.5%~1%,干酪根类型以II1~II2为主,为差—中等烃源岩;滨浅湖沉积在地震剖面上表现为中振幅中—差连续亚平行反射特征。BZ34-2-A、LD17-1-Z、JZ25-1-C、KL20-1-A/B/C等井位于凹陷较中心位置,钻到半深湖—深湖相沉积,岩性组合为厚层暗色泥岩夹薄层砂岩,藻类以渤海藻属、菱球藻属、棒球藻属、古多甲藻属为主,泥岩有机质丰度高,一般为1%~6%,干酪根类型为II1~I型,是优质烃源岩;半深湖—深湖相沉积在地震剖面上表现为低频连续强振幅席状反射特征,与多数凹陷沙三段、沙一段和东三段半深湖—深湖相地震相特征相似。

-

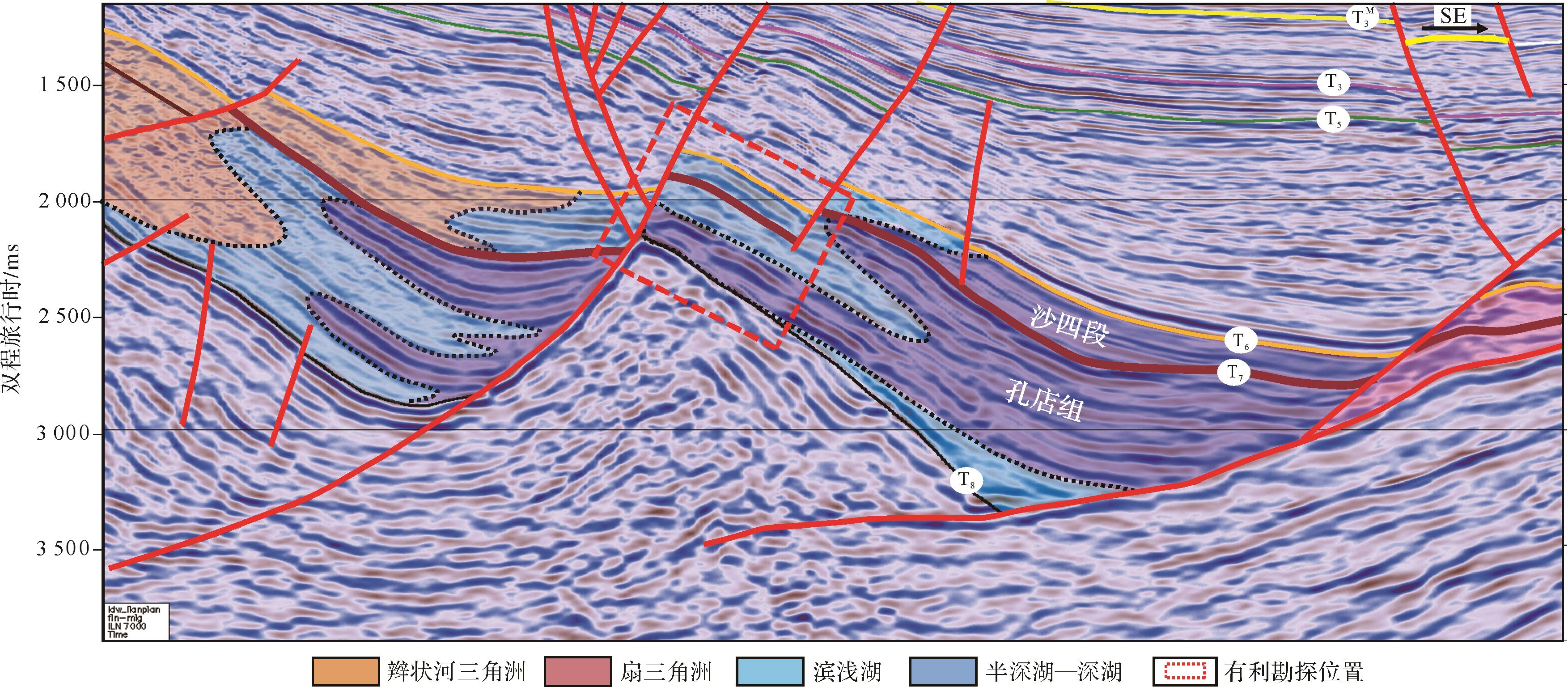

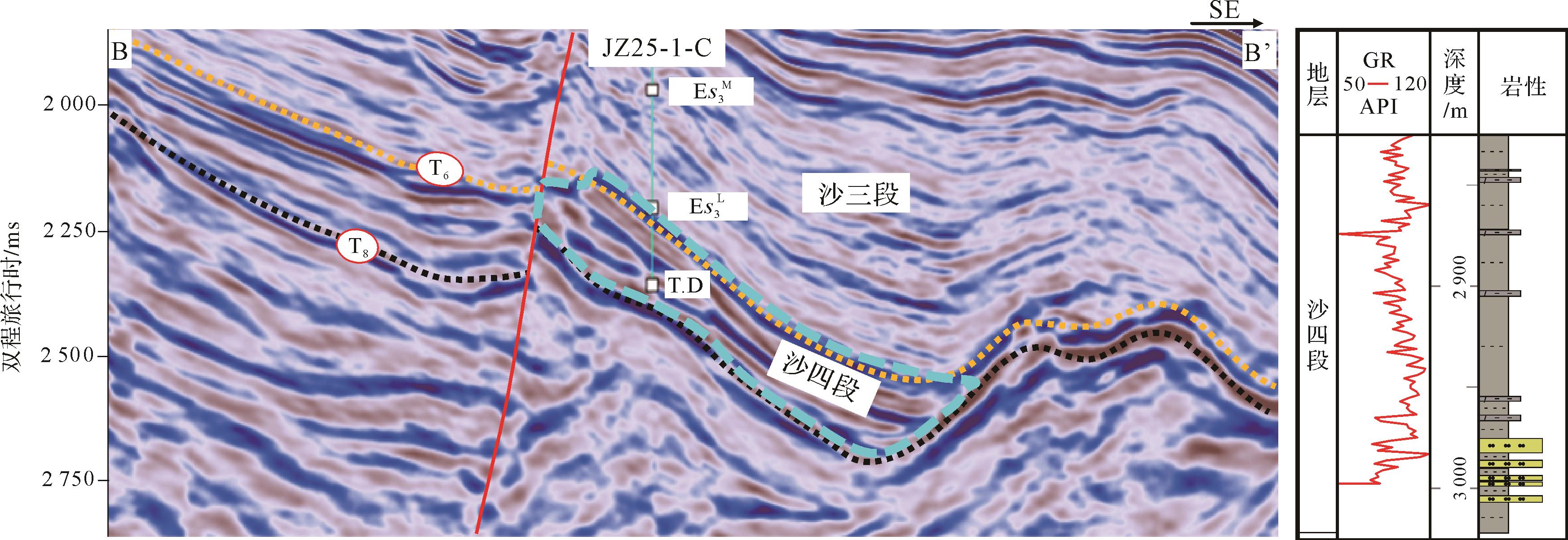

上述表明,可以用地震资料识别低程度探区烃源岩,以下将用此方法分析金西A洼的烃源条件。类比邻区烃源岩成熟门限约为2 300 m,从层系上看,有效烃源岩可能分布在沙三段、沙四段和孔店组。纵向上看,沙三段、沙四段、孔店组在地震剖面上具有两分性(图2),沙三段为弱振幅中频差连续亚平行反射地震相,而沙四段—孔店组为低频连续强反射席状地震相,说明沙四段—孔店组的岩性组合、沉积环境与沙三段明显不同。从金西A洼已钻井资料来看,沙三段为砂泥互层和砂岩夹泥岩,主要为辫状河三角洲与滨—浅湖相沉积,储层发育,但烃源岩条件差。泥岩中古生物为被子植物花粉占优势,藻类化石稀少,有机质丰度低,一般小于1%,干酪根类型为II1~II2型。沙四段—孔店组在金西A洼东部陡坡带为弱振幅中频差连续地震相,预测为扇三角洲沉积(图5);洼陷西部面积较大的缓坡带为中振幅—中连续斜交前积地震相,预测为辫状河三角洲沉积;在辫状河三角洲以东为中振幅中频中连续亚平行地震相,预测为滨浅湖沉积;洼陷中心为平行连续强反射席状地震相,这与渤海已钻到的半深湖—深湖地震相相同,尤其与邻近的金西B洼JZ25-1-C井揭示的沙四段地震相类似(图6)。JZ25-1-C井沙四段为厚层褐灰色泥岩夹薄层粉砂岩,有机质丰度高(TOC>2%),干酪根类型好(Ⅰ~Ⅱ1型),是优质烃源岩。综合预测洼陷中心为半深湖—深湖相沉积。

根据地震相分析,编制金西A洼沙四段—孔店组相应的沉积展布图(图7)。其中,沙四段扇三角洲面积为115 km2,辫状河三角洲面积约为545 km2,滨浅湖面积为145 km2,半深湖—深湖面积为85 km2;孔店组扇三角洲面积约为60 km2,辫状河三角洲面积为475 km2,滨浅湖面积为140 km2,半深湖—深湖面积为100 km2。整体来看,沙四段—孔店组金西A洼陆源碎屑供给较为充分,发育有效烃源岩的半深湖—深湖相面积相对较小。

3.1. 预测原理

3.2. 渤海海域预测实例

3.3. 在金西A洼的运用

-

前文已述,金西A洼孔店组和沙四段具备发育烃源岩的条件,金西A洼仅有1口井(SZ29-3-A)钻遇孔店组,但未揭示优质烃源岩。渤海海域黄河口凹陷BZ34-2-A井的55 m孔店组褐灰色泥岩烃源岩的TOC含量为1.68%~2.59%,辽东凹陷LD17-1-Z井的57 m孔店组泥岩烃源岩TOC含量为1.33%~2.80%,干酪根类型均为I~II1型,揭示孔店组发育中等—好烃源岩(图8)。两口井的烃源岩地震相与金西A洼相似,预测金西A洼孔店组烃源岩具有有机质丰度高、类型好的特征。金西A洼北部JZ25-1-C井揭示了沙四段发育半深湖—深湖相烃源岩,TOC含量为2.40%~6.19%,干酪根类型为I~II1型,为优质烃源岩。前文已证实该井区沙四段烃源岩地震相与金西A洼半深湖—深湖地震相相似(图5),预测金西A洼沙四段烃源岩也具有有机质丰度高、类型好的特征。在上述研究基础上,对金西A洼的孔店组和沙四段烃源岩厚度分布进行了预测(图9),其中孔店组金22洼烃源岩厚度最大,沙四段金21洼烃源岩厚度最大。

盆地模拟认为,金西A洼沙四段—孔店组半深湖—深湖相烃源岩均已成熟,资源量规模有限,生成的油气不易远距离运移,因此近源是有利的勘探方向,加之金西A洼在中新世以后断层活动弱,石油很可能是在烃源岩附近圈闭,沙四段—孔店组储盖组合内形成自生自储油藏,如图5中所示,在沙四段—孔店组内部,靠近半深湖—深湖相烃源岩的构造高部位,圈闭可靠,发育良好储盖组合的区域是有利勘探位置。

-

(1) 凹(洼)陷位置、陆源碎屑补给量控制了沉积期烃源岩的发育程度,据此将凹(洼)陷分成了持续远源型、断续近源型、持续近源型三种类型。金西A洼属于断续近源型,其孔店组—沙四段烃源岩发育,沙三段烃源岩不发育。

(2) 地球化学参数—古生物类型—沉积环境—地震反射特征具有对应关系,可以利用地震相预测低勘探程度区烃源岩的分布。金西A洼有利于烃源岩的形成,识别出半深湖—深湖区在沙四段时期的面积为85 km2,孔店组时期的面积为100 km2。

(3) 金西A洼孔店组和沙四段烃源岩主要分布在洼陷中央,推测其有机质丰度高、类型好且均已成熟,孔店组烃源岩厚度在金22洼最大,沙四段烃源岩厚度在金21洼最大。近源构造的沙四段—孔店组储层是该区有利的勘探方向。

DownLoad:

DownLoad: