HTML

-

准噶尔盆地阜康凹陷二叠系芦草沟组首次钻遇厚层砂砾岩,这一发现打破了阜康凹陷芦草沟组储层不发育、整体为细粒沉积的认识,证实了在湖侵背景下,凹陷中心可发育大规模粗粒碎屑岩,为早期湖平面较低时从物源区进积到湖平面以下的低位域沉积体,发育在湖侵序列的底部[1]。

近年来,新疆油田对准噶尔盆地各凹陷区具有湖侵背景的层系开展重点勘探,在发现玛湖砾岩大油区的过程中积攒了宝贵经验,并在阜康凹陷、东道海子凹陷等领域陆续获得了突破,在远离物源区的凹陷中心发现了大规模砂砾岩储集体[2⁃3]。但相较于对玛湖凹陷二叠系、三叠系砾岩储层已有较成熟的认识,目前对于阜康凹陷二叠系芦草沟组砂砾岩储层的研究较少,对于芦草沟组粗粒碎屑岩岩相类型与岩相分布规律缺乏系统认识,这些问题严重制约了准噶尔盆地东部地区从凸起带走向凹陷区的勘探部署工作。

目前对岩相的定义仍然有争议,一类观点认为岩相是指沉积岩相,反映一定沉积环境的岩性特征,包括所有物理、化学及生物的特征[4]。另一类观点认为岩相是具有相同岩性和沉积构造、反映特定水动力条件的基本成因单元[5]。这两种观点的主要分歧点是描述岩相时是否应同时描述沉积物所处的沉积环境特征,而两类观点的共同点是岩相描述的主体是沉积物的岩性特征。岩相这一概念最初由Miall提出并明确了基本划分方案[6⁃8],在沉积相划分与储层类型研究等方面得到了广泛应用。岩相组合是不同类型、数量的岩相在空间上所呈现的排列方式[9],是比岩相尺度更大的沉积单元。对岩相组合的几何形态、空间叠置样式的研究已经在储层结构分析、储层层次界面划分等方面得到了广泛的应用[10⁃12]。

针对准噶尔盆地阜康凹陷二叠系芦草沟组砂砾岩岩相类型不清、分布规律不明的问题,以岩心、录井、测井、地震资料为基础,从“点”到“线”,再到“面”,对阜康凹陷芦草沟组各取心段的岩心进行识别和描述,对各类岩相进行划分,进行单井岩相组合特征的识别,通过连井对比分析岩相组合在纵向和横向上的分布特征,分析岩相特征与展布规律的主要控制因素,为准噶尔盆地阜康凹陷芦草沟组的下一步勘探研究提供地质依据。

-

准噶尔盆地是多期构造改造下形成的再生型前陆盆地[13]。先后经历了海西、燕山、喜马拉雅等多期次构造运动,分别对应盆地的成盆时期、构造改造时期以及构造定型时期。准噶尔盆地在石炭纪—二叠纪期间,在陆—陆碰撞的影响下盆地周围海槽先后关闭,盆地经历了由海相盆地转化为陆内盆地的构造演化过程[14]。

阜康凹陷位于准噶尔盆地东部,是准噶尔盆地六大生烃凹陷之一,油气资源丰富[15]。二叠系是阜康凹陷的重要勘探层系,目前勘探程度低,是寻找规模油气区的重要领域。过去的研究认为二叠系芦草沟组在凹陷区主要发育细粒沉积,分布范围广[16],岩性为浅湖—半深湖背景下的中—薄层粉砂岩与泥岩互层[17],具有明显的深水沉积背景[18],部分区域沉积于陆内裂谷背景下岩浆—热液活动强烈的咸化湖盆中[19⁃20],形成了中二叠统的重要烃源岩系[21]。芦草沟组在阜康凹陷南部的凸起带发育少量粗粒碎屑岩,在阜康断裂带芦草沟组地质露头中可以观察到明显定向排列的叠瓦状、平行层理和板状交错层理砾岩[22]。对芦草沟组的物源研究认为阜康凹陷东北部的克拉美丽山脉形成于晚石炭世中期,凹陷南部的博格达山脉在中二叠世末期受强挤压作用隆升成山并接受剥蚀成为物源区[23]。

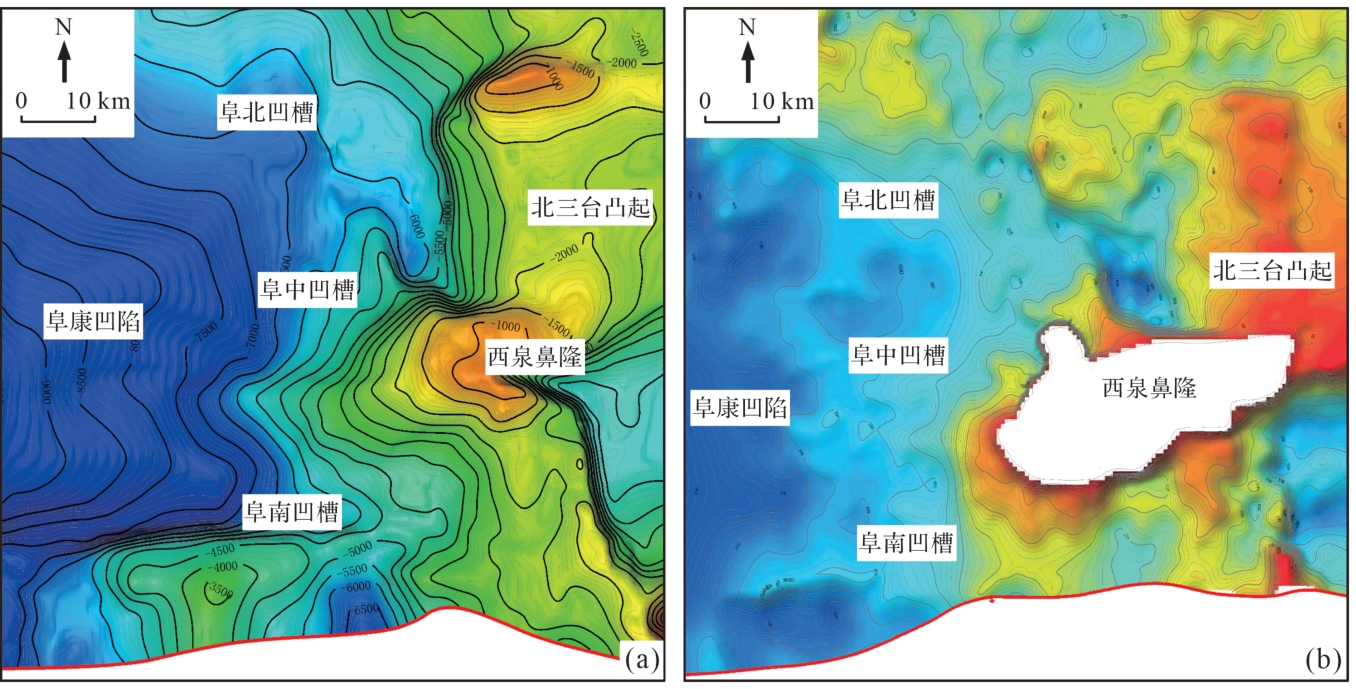

研究区位于阜康凹陷东部斜坡区,阜康凹陷以东发育西泉鼻隆,为准东地区北三台凸起带的次级构造单元。西泉鼻隆在中上二叠统沉积期暴露地表接受剥蚀,为阜东斜坡芦草沟组的主要物源区。平面上,西泉鼻隆将阜东斜坡分隔为南北两翼(图1),垂向上,芦草沟组分为三段,粗粒碎屑岩发育在芦草沟组一段底部,二、三段岩性较细,以粉砂岩、泥岩为主。

-

阜康凹陷石炭系与二叠系芦草沟组呈不整合接触,根据三维地震资料绘制的石炭系顶界构造图与芦草沟组残余地层厚度图,可以直观反映芦草沟组沉积之前的格局及芦草沟组在平面上的展布特征(图2)。

Figure 2. Top boundary structure map of Carboniferous strata (a) and residual stratum thickness map for Lucaogou Formation (b)in the Fukang Sag

阜康凹陷东斜坡为东高西低的结构,凹陷由北至南分别发育阜北、阜中、阜南凹槽,西泉鼻隆向西延伸将阜康凹陷分隔,鼻隆南北两翼分别发育阜中、阜南凹槽。西泉鼻隆在早—中二叠世暴露地表、不接受沉积,同时向阜中、阜南凹槽提供物源。从构造等值线特征可见,西泉鼻隆北翼坡度较陡,南翼坡度较缓。

1.1. 构造背景

1.2. 古地貌特征

-

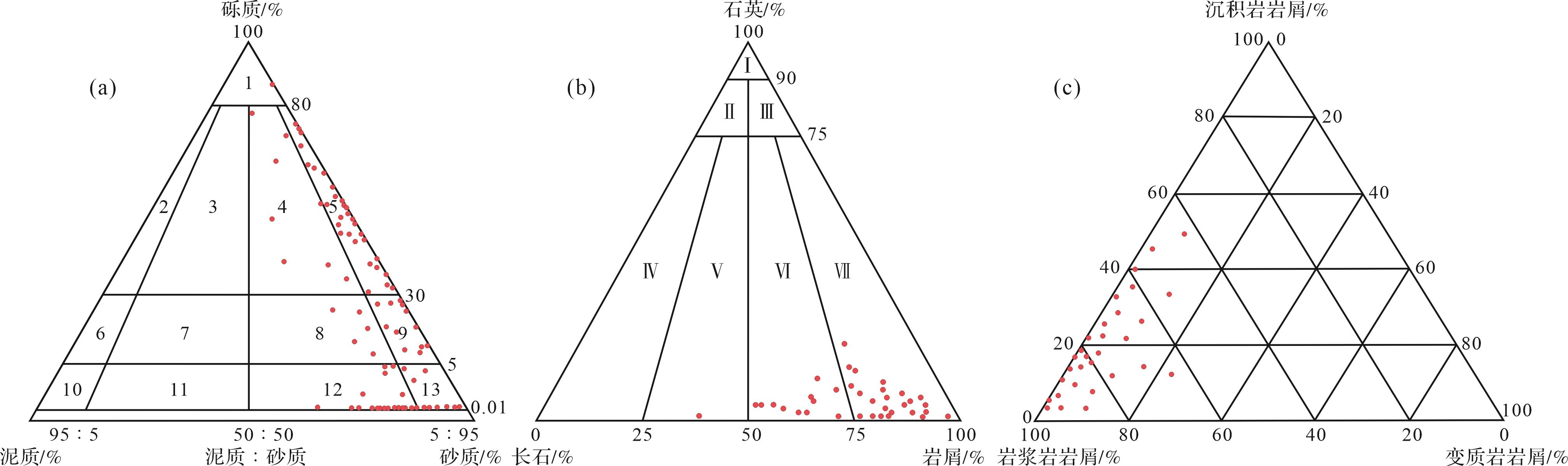

参考准噶尔盆地玛湖凹陷砂砾岩的粒度分类方案[5],以桑隆康等[24]含有砾石的碎屑岩类分类命名标准进行岩性划分(图3a),阜康凹陷芦草沟组砂砾岩发育4种岩性:(1)砂质砾岩,主要发育粒度范围在8~32 mm的中砾岩和2~8 mm的细砾岩;(2)含砾砂岩,常见粒度范围为0.25~2 mm的中—粗砂岩;(3)砂岩,常见粒度范围为0.062 5~0.25 mm的细砂岩;(4)泥质砂岩,常见粒度范围为0.003 9~0.062 5 mm的粉砂岩。

对砂岩样品的分析结果表明,芦草沟组砂岩的主要类型为岩屑砂岩和长石岩屑砂岩(图3b),见少量岩屑长石砂岩,整体石英含量低(平均为5.08%),长石(平均为22.35%)和岩屑(平均为72.57%)含量较高。砂岩岩屑类型以岩浆岩岩屑为主(图3c),主要发育凝灰岩、安山岩,认为主要原因是下伏石炭系以火山岩岩性为主,为上覆芦草沟组提供了大量母岩,凝灰岩含量较高也与阜康凹陷和北三台凸起晚石炭世—早二叠世火山活动频繁有关。

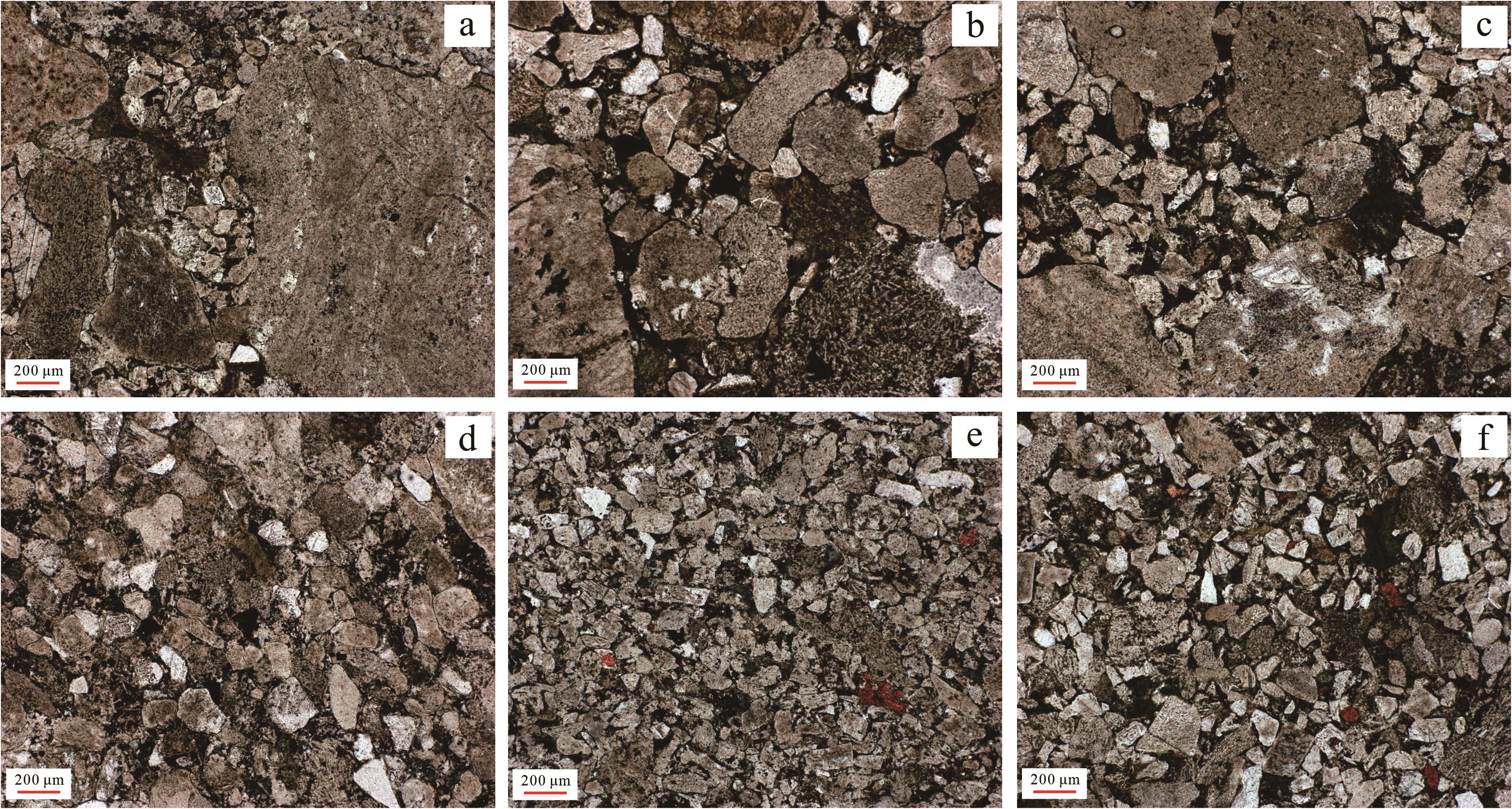

薄片镜下观察,砾岩、砂质砾岩分选较差,颗粒以线接触为主,磨圆度较差,以次棱状为主,部分见次棱—次圆状;砂岩分选好,颗粒支撑特征明显,磨圆度较好(图4)。砾岩的砾石颗粒成分以凝灰岩、安山岩、霏细岩、英安岩、方解石化碎屑为主。砂岩的石英与长石含量较低,岩屑以凝灰岩、安山岩、霏细岩、硅质岩为主;胶结物含量较低,主要为浊沸石、方解石、钠长石,杂基以泥质、绿泥石为主,含量较低。

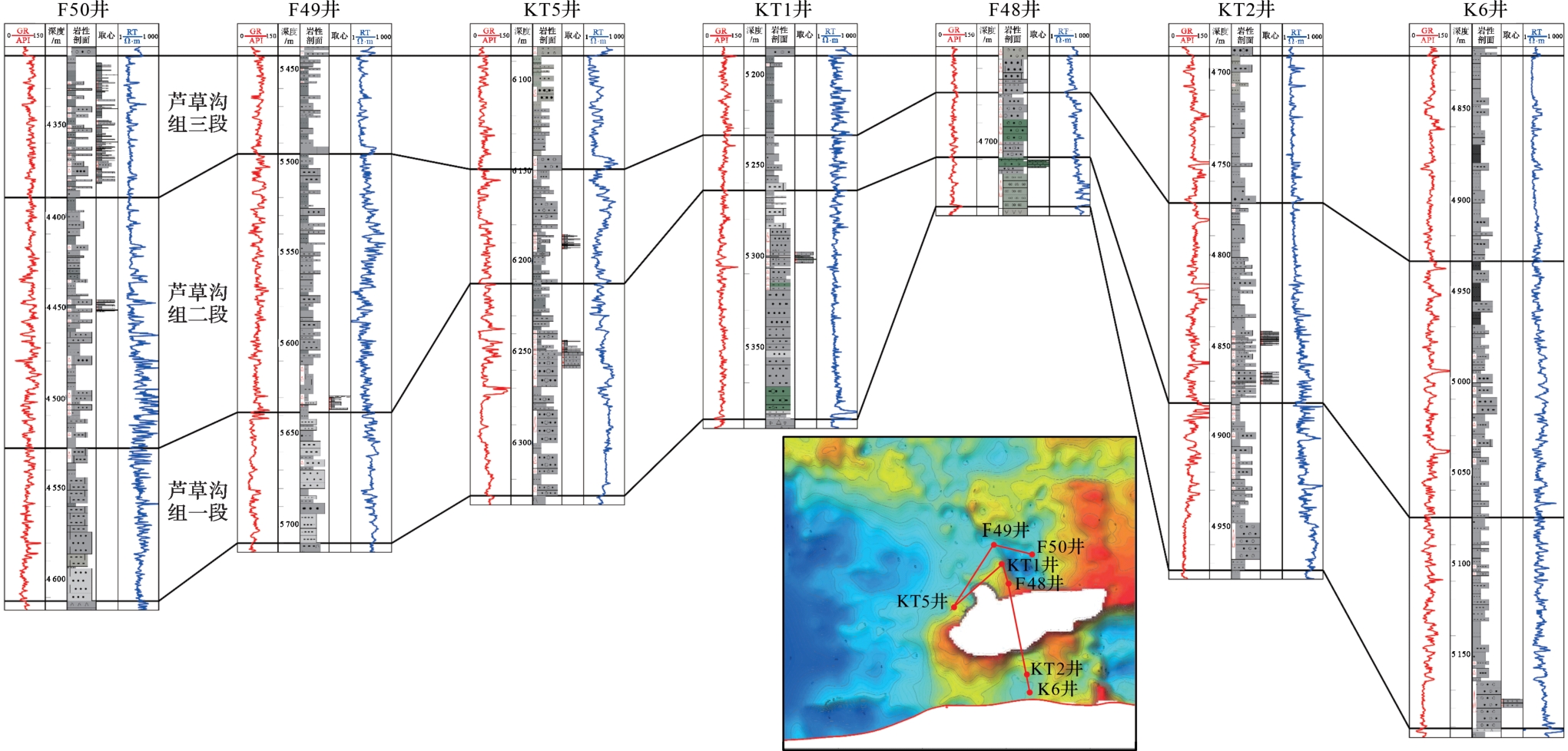

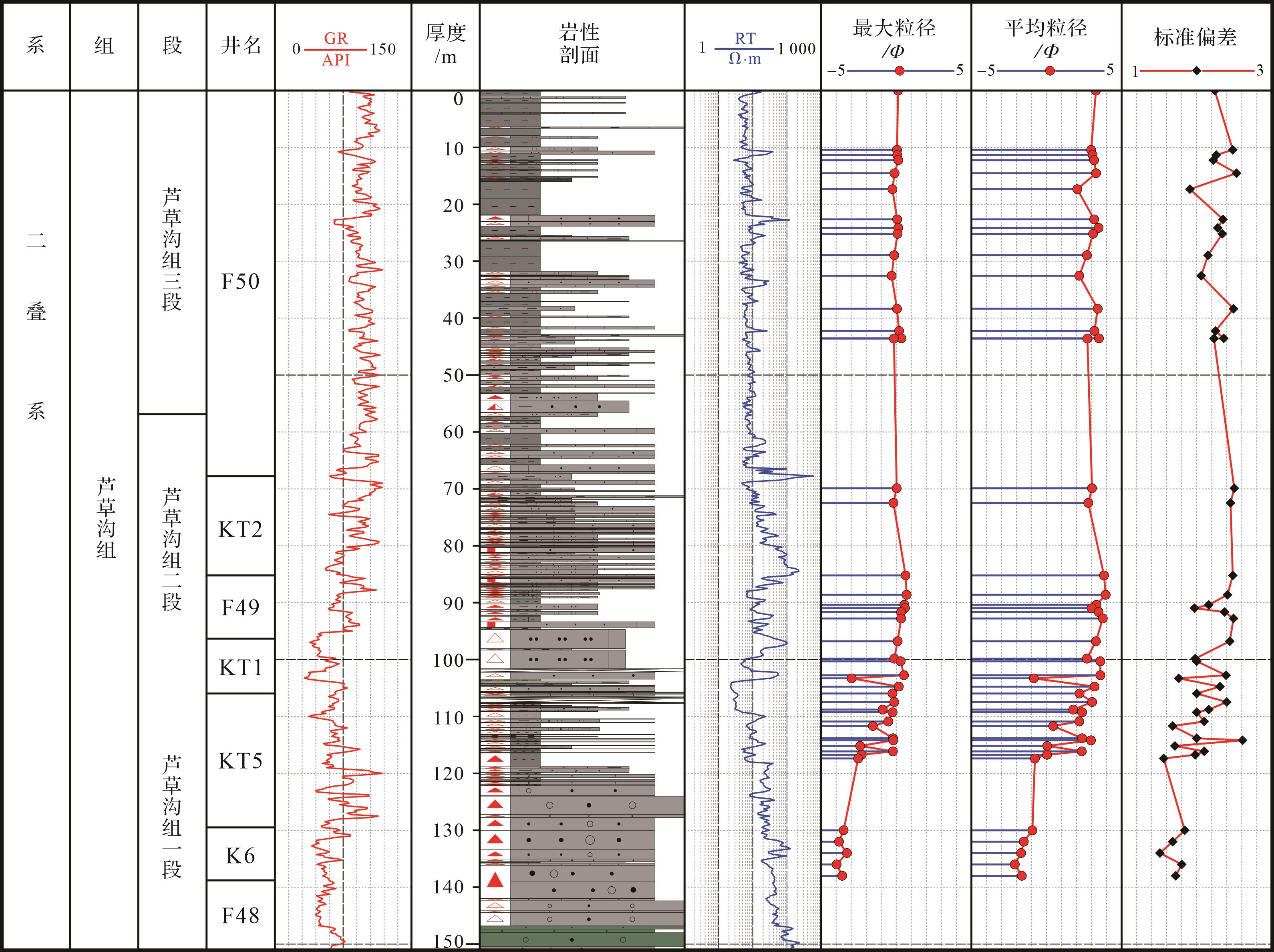

芦草沟组已有7口井获得了岩心数据(图5),累计取心长度为152 m。7口井均位于阜东斜坡阜中、阜南凹槽,覆盖面积较大,井资料具有代表性,其中有5井分布在阜中凹槽,2井分布在阜南凹槽,平均井间距离为9.1 km。7口井的取心部位差异较大,在芦草沟组各段均获得了岩心。根据阜康凹陷芦草沟组各井取心段在垂向上所处的相对位置,将所有岩心、岩心对应的测井曲线、与岩相深度段对应的粒径分析曲线拟合为一张芦草沟组岩心剖面图(图6)。各井岩心资料之间沉积时间不连续,测井曲线的拼合通过了归一化矫正处理。芦草沟组最大粒径、平均粒径、与标准偏差数据主要表征芦草沟组中下部至上部的主要特征,芦草沟组一段底部缺乏粒度数据。

岩性、电性、平均粒径与最大粒径数据明确芦草沟组从下至上粒度由粗逐渐变细,一段主要发育砂砾岩,二段主要发育粉—细砂岩与泥岩互层,三段主要发育泥质粉砂岩与泥岩。芦一段Φ值最低,表明芦一段水动力最强,能够搬运最粗的沉积物,曲线向上Φ值变高,表明向上水动力减弱。标准差曲线表明芦草沟组一段粒度分布均一程度最低,水动力变化最频繁,芦草沟组二段、三段水动力较弱且较稳定。

-

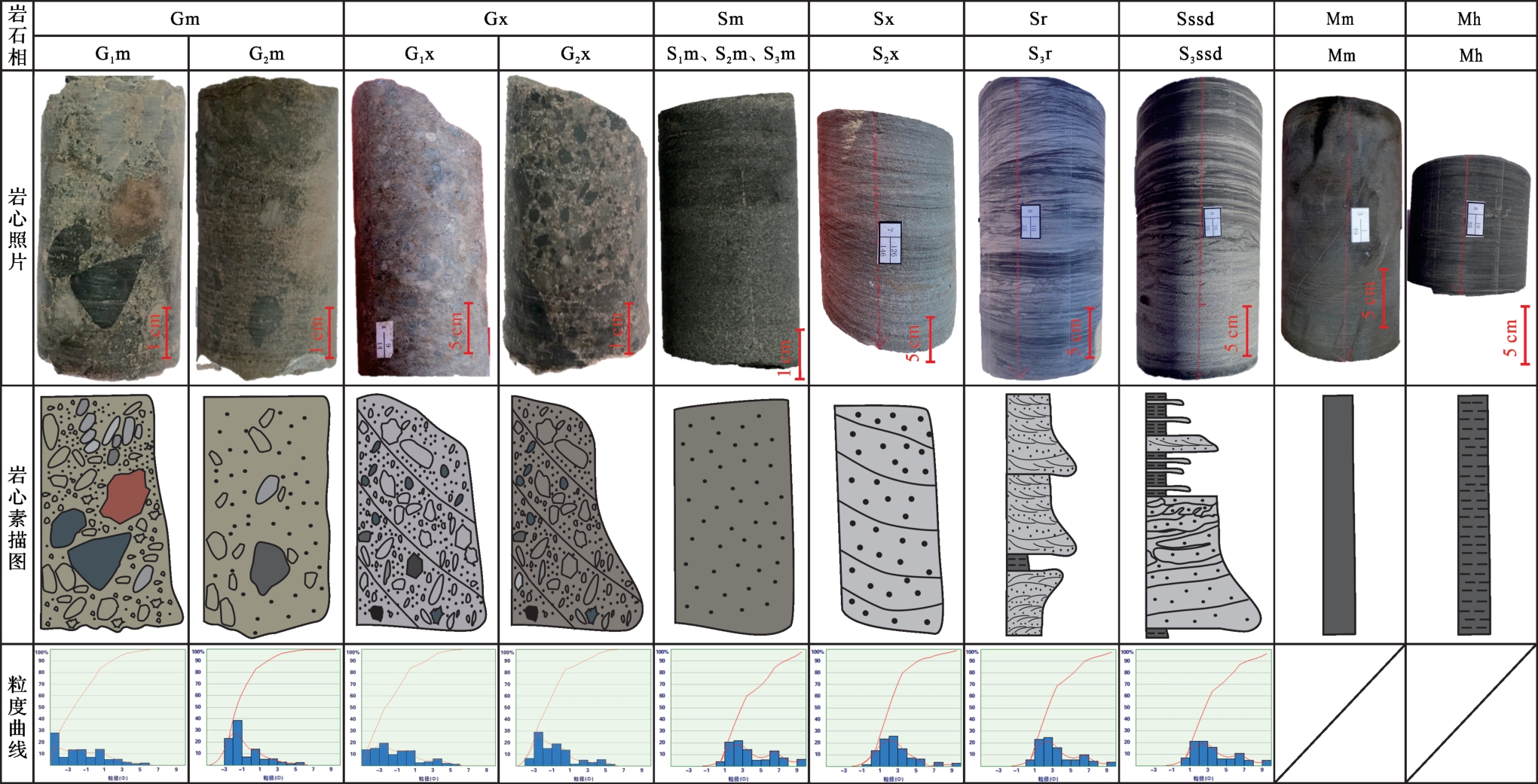

在阜康凹陷二叠系芦草沟组岩心中主要观察到5种类型的沉积构造:块状层理(m)、交错层理(x)、沙纹层理(r)、疏松沉积物变形(ssd)、水平层理(h)。5类沉积构造与6种粒度两两组合(表1),理论上可构建30类岩相,通过岩心观察,认为阜康凹陷芦草沟组主要发育8个类别12种类型的岩相(图7)。

岩性 砾 砂 泥 砂质砾岩 含砾砂岩 砂岩 泥质砂岩 泥岩 粒度 中砾G1 细砾G2 中—粗砂S1 细砂S2 粉砂S3 泥M 沉积构造 块状层理m G1m G2m S1m S2m S3m Mm 交错层理x G1x G2x — S2x — — 沙纹层理r — — — — S3r — 疏松沉积物变形ssd — — — — S3ssd — 水平层理h — — — — — Mh F1块状层理砂质砾岩(Gm):砾石多呈杂基支撑,部分见颗粒支撑,颗粒无定向性、分选差、次棱—次圆状,搬运距离较短,常发育在快速卸载、强水动力的近物源沉积环境中,底部一般呈突变或者侵蚀接触。通过粒度差异可划分为块状层理砂质中砾岩(G1m)、块状层理砂质细砾岩(G2m)。

F2交错层理砂质砾岩(Gx):砾石颗粒呈次棱—次圆状,分选较好,发育在距离物源较近、沉积物卸载较稳定、水动力较强的沉积环境中,通过粒度差异可分为交错层理砂质中砾岩(G1x)、交错层理砂质细砾岩(G2x)。

F3块状层理砂岩(Sm):单层厚度大于0.2 m,最厚可达2 m,整体为块状层理,底部一般呈突变或者侵蚀接触。主要粒径范围为0.25~2 mm,分选较好,块状层理砂岩发育在距离物源较远、沉积物卸载速度较快、水动力较强的沉积环境中,按岩性和粒度划分为块状层理含砾中—粗砂岩(S1m)、块状层理细砂岩(S2m)、块状层理泥质粉砂岩(S3m)。

F4交错层理砂岩(Sx):单层厚度大于0.3 m,最厚可达3 m,发育交错层理,成层性好。主要粒径范围为0.125~0.5 mm,分选好,次圆状,交错层理砂岩。发育在距离物源较远、沉积物卸载速度较慢且较稳定、水动力较强的沉积环境中。在阜康凹陷芦草沟组中主要发育交错层理细砂岩(S2x)。

F5沙纹层理砂岩(Sr):单层厚度大于0.06 m,最厚可达0.4 m,发育爬升交错层理。主要粒径范围为0.062 5~0.25 mm,分选好,次圆—圆状,沙纹层理砂岩发育在距离物源远、沉积物卸载速度慢且稳定、水动力较弱的沉积环境中,岩性较细,主要发育沙纹层理泥质粉砂岩(S3r)。

F6疏松沉积物变形构造砂岩(Sssd):在阜中凹槽距物源较远方向,芦草沟组二段顶部发育疏松沉积物变形构造砂岩,以粉砂岩为主,层内发育小揉皱和卷曲变形构造,形态不规则,具一定定向性。认为主要形成机制是同沉积阶段由构造、地震作用或者深水斜坡地层倾斜引起的沉积物滑塌、垮塌所导致。岩性较细,主要发育疏松沉积物变形构造泥质粉砂岩(S3ssd)。

泥岩主要发育块状层理泥岩(F7,Mm)和水平层理泥岩(F8,Mh),多呈灰黑色、灰色,单层厚度大于0.3 m,最厚可达5 m,发育在水动力弱的静水还原环境中。

2.1. 岩石学特征

2.2. 岩相类型划分

-

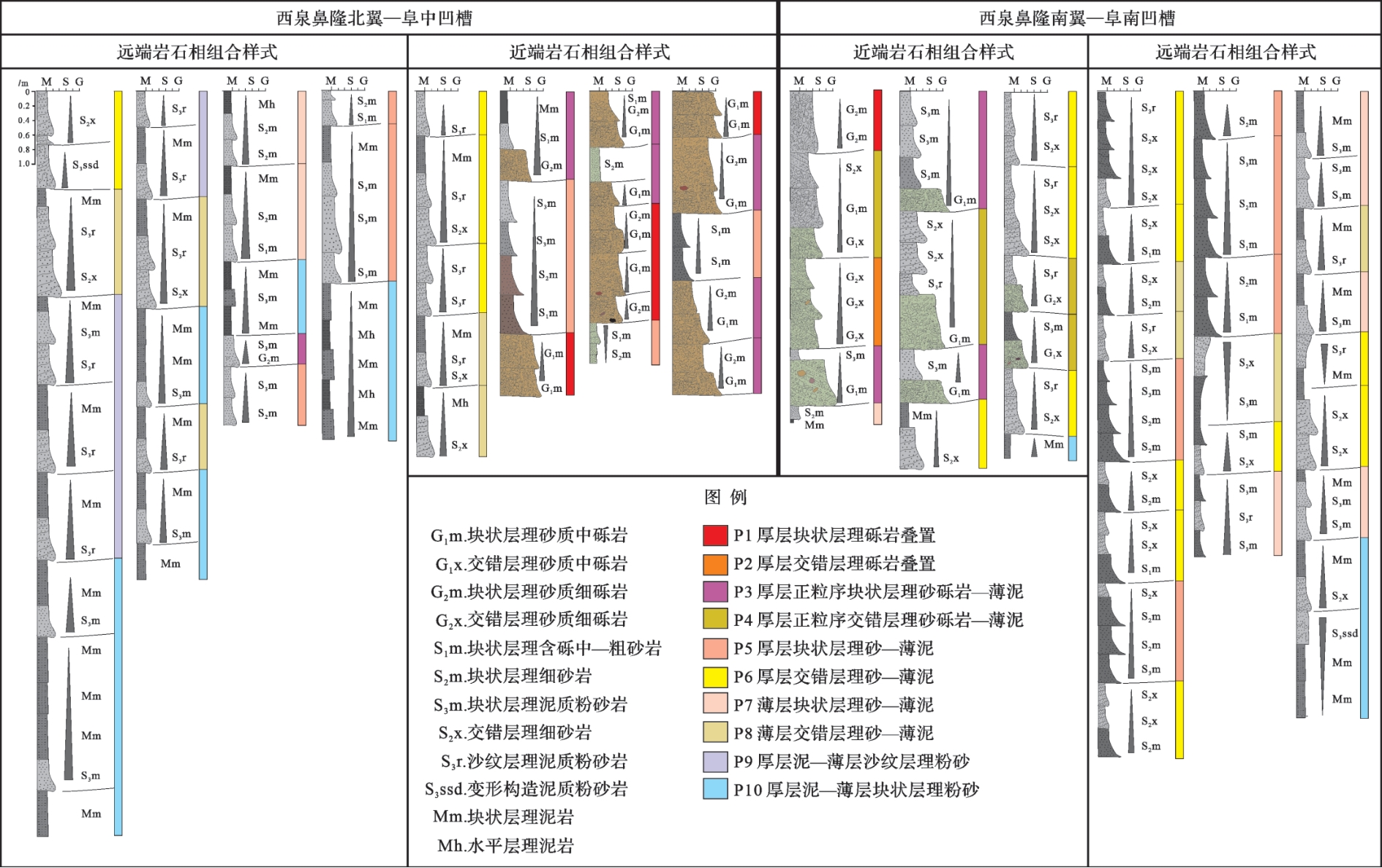

根据岩心、录井、测井资料,总结岩相在各井垂向上的组合特征,将阜康凹陷芦草沟组岩相组合样式归纳为5个类别10种类型(图8):(1)厚砾叠置(P1、P2);(2)厚砂砾薄泥(P3、P4);(3)厚砂薄泥(P5、P6);(4)薄砂薄泥(P7、P8);(5)薄砂厚泥(P9、P10)。

-

根据岩相组合划分方案,建立阜康凹陷芦草沟组各取心段的岩相剖面共14条152 m(图9),根据阜中、阜南凹槽的区域分布特征与距离西泉鼻隆物源区的距离差异性,将14条剖面分为4个区域:(1)西泉鼻隆北翼阜中凹槽近端;(2)西泉鼻隆北翼阜中凹槽远端;(3)西泉鼻隆南翼阜南凹槽近端;(4)西泉鼻隆南翼阜南凹槽远端。

计算4个区域各类岩相组合的厚度分布,以及岩相组合内部各类岩相的厚度分布数据(图10),认为阜中、阜南凹槽岩相叠置特征具有较大差异:阜中凹槽近端较阜南粒度更粗、远端较阜南粒度更细,且阜中凹槽沉积物搬运距离较阜南更短,坡度更陡。认为阜中凹槽芦草沟组重力流沉积特征明显,整体上呈现出搬运距离近、水动力强度大、块体搬运沉积的特点;阜南凹槽牵引流沉积特征明显,搬运距离长、近端与远端粒度变化小、沉积特征更稳定。

Figure 10. Distribution of lithofacies and lithofacies assemblages thickness in each area of Lucaogou Formation in Fukang Sag

西泉鼻隆北翼阜中凹槽近端:距离剥蚀带较近、物源供给充足、水体能量足、搬运并卸载沉积大量的粗碎屑岩。主要岩相类型为块状层理砂质中砾岩、块状层理含砾中—粗砂岩、沙纹层理泥质粉砂岩。分析砂体结构厚度分布,常见块状层理砂质砾岩叠置(18%)、正粒序块状层理砂砾岩叠置(31%)、块状层理厚砂夹薄泥(19%)、交错层理厚砂夹薄泥(14%)、交错层理薄砂夹薄泥(10%)等在垂向上的叠置加积,叠置厚度大于3 m。整体反映水动力强的近物源重力流沉积环境。

西泉鼻隆北翼阜中凹槽远端:远离物源,水体能量弱,常见块状层理构造泥质粉砂、细砂、含砾中—粗砂岩,同时大量发育厚层块状泥岩,在块状泥岩之上偶见疏松沉积物变形构造,指示构造、地震等作用导致沉积底型坡度产生变化进而发生了沉积物滑塌或垮塌的现象。阜中凹槽远端常见厚泥—薄层块状砂(39%)、块状层理砂岩与块状泥岩互层(24%),叠置厚度3~5 m,呈薄砂薄泥与薄砂厚泥结构,正旋回特征明显,不发育交错层理砂岩、砾岩,整体反映水动力弱的远物源重力流沉积环境。

西泉鼻隆南翼阜南凹槽近端:与阜中凹槽近端相似,能量足,物源供给充足,不同的是阜南凹槽较发育交错层理砂砾岩,整体反映水动力强的近物源牵引流沉积环境。常见正粒序块状层理砂砾岩—薄泥(21%)、正粒序交错层理砂岩—薄泥(33%)、厚层交错层理砂—薄泥(28%),叠置厚度2~3 m。

西泉鼻隆南翼阜南凹槽远端:较阜南凹槽远端能量更强,沉积物供给量更高,交错层理砂岩、块状层理砂岩均较发育。岩相类型多见交错层理细砂岩、块状层理泥质粉砂、细砂岩,砂体结构在垂向上主要发育厚层块状砂岩与薄层泥岩互层(32%)、厚层块状砂—薄泥(25%)、薄层块状砂—薄泥(19%),平均厚度大于5 m,在厚层泥岩之上偶见疏松沉积物变形构造。整体反映水动力较弱的远物源牵引流沉积环境。

3.1. 岩相组合类型

3.2. 岩相组合叠置特征

-

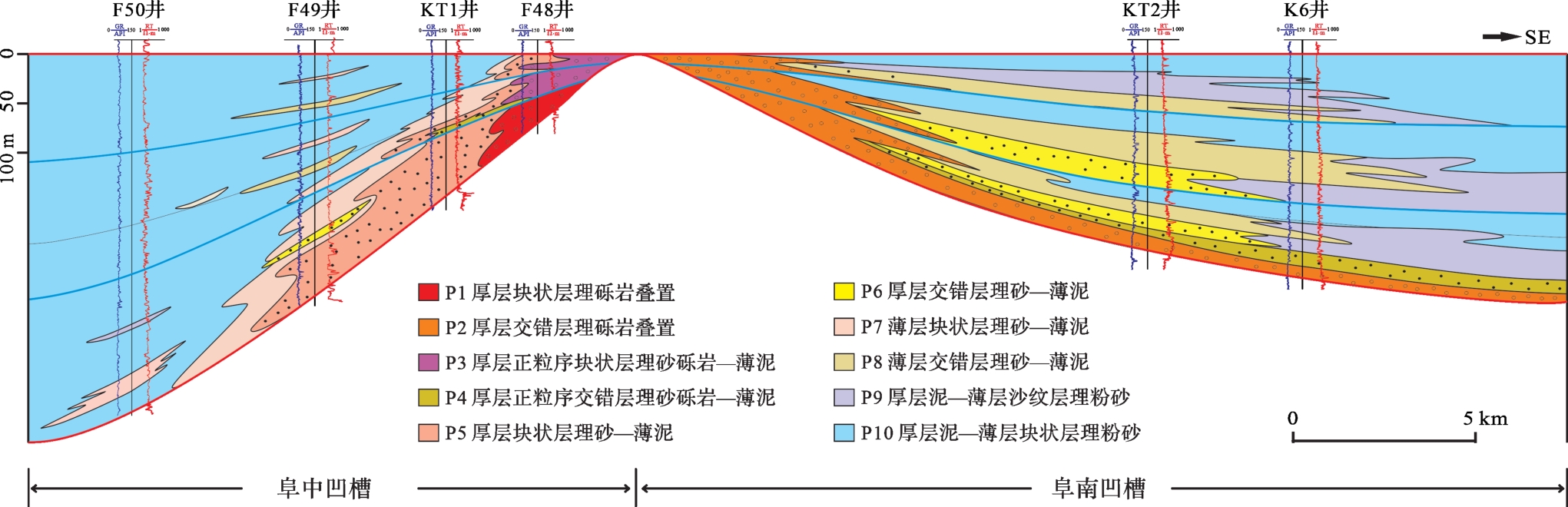

阜康凹陷东部被西泉鼻隆分隔为阜中、阜南凹槽,西泉鼻隆在中上二叠统沉积期暴露地表接受剥蚀,为芦草沟组的主要物源区。暴露在西泉鼻隆的岩石受到风化、剥蚀后,沿着南北两翼斜坡区,向阜中、阜南凹槽搬运沉积物。为明确阜康凹陷芦草沟组岩相在纵向、横向上的分布规律,对钻遇芦草沟组的探井进行了连井对比研究,选取了6口探井,横跨西泉鼻隆物源区,4井分布在阜中凹槽,2井分布在阜南凹槽。通过岩性、电性资料对单井的岩相组合类型进行划分,依据沃尔索相律,并结合地震剖面反射特征预测井间岩相组合类型。

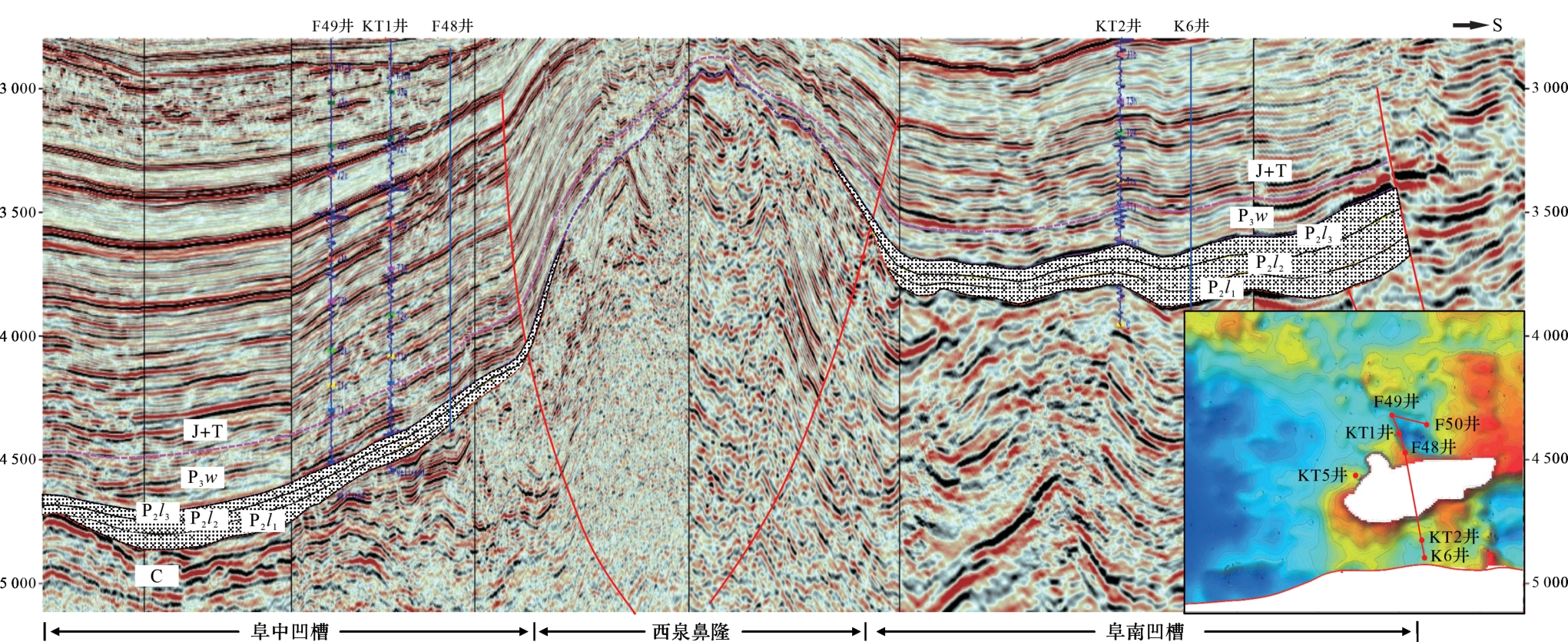

横切西泉鼻隆的南北向地震剖面(图11)显示,芦草沟组在西泉鼻隆两侧凹陷区明显增厚,三分结构特征清晰。芦草沟组一段外形整体为梭状,砂体地震反射表现为明显叠瓦状前积特征,一段顶界面、底界面分别以顶超、底超方式终止于二段底界面、石炭系不整合面之上。芦草沟组二、三段以较为广泛发育的泥岩为主,厚度大,横向分布稳定,内部阻抗差异小,具有连续的中弱振幅反射特征,三段顶界面与上乌尔禾组底部稳定砂砾岩具有较大的声波时差和密度差异,地震反射表现为连续、强振幅、中低频波谷反射。

Figure 11. North⁃south seismic profile of the Lucaogou Formation along the eastern slope of Fukang Sag

岩相组合连井对比剖面(图12)显示,西泉鼻隆两翼岩相组合类型差异较大。阜中凹槽芦草沟组沉积物搬运距离短、横向相变快,最粗的砾岩岩相仅在扇体根部发育,以厚层砾岩叠置(P1)、厚层砂砾岩—薄泥(P3)为主。向扇中方向岩性变细,随着底形坡度减小,扇体沉积厚度增加,扇中底部发育厚砂薄泥(P5),向上发育薄砂薄泥(P7),扇缘以P7为主,延伸范围相对较远,向湖盆方向厚度减薄。芦草沟组二段、三段砂体发育规模较小,广泛发育湖泛泥岩相(P10),在扇体的远端发育少量薄砂薄泥(P7、P8)结构。综合认为阜中凹槽发育陡坡短轴背景下的水下重力流沉积特征,发育近岸水下扇沉积相带。

阜南凹槽芦草沟组沉积物搬运距离长、横向相变慢,砾岩岩相延伸距离较远,已钻2口井芦草沟组一段底部均发育厚砾叠置(P2),向上变细发育厚砾薄砂(P4)。已钻井芦草沟组二段、三段砾岩相发育较少,二段底部以厚砂薄泥结构为主(P6),三段底部以薄砂薄泥(P7、P8)为主,二、三段顶部发育厚泥薄砂结构的湖相泥(P10)。综合认为阜南凹槽发育缓坡长轴背景下的牵引流辫状河道沉积特征,发育辫状河三角洲沉积相。

-

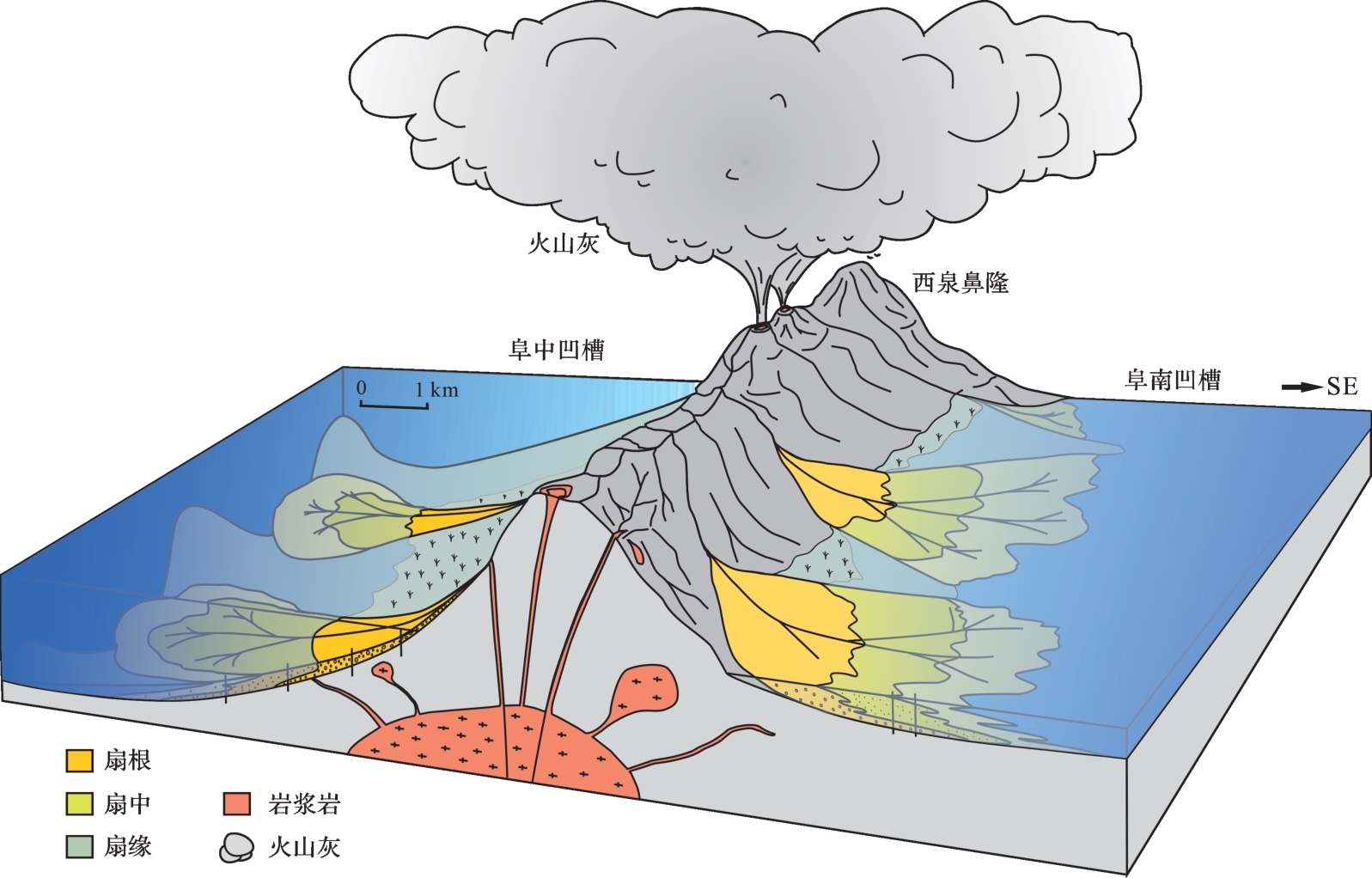

在分析岩石学特征、岩相组合类型、岩相分布规律的基础上,建立了阜康凹陷芦草沟组沉积模式(图13)。

阜东斜坡芦草沟组覆盖在石炭系之上,西泉鼻隆暴露地表不接受沉积,同时为南北两翼提供物源。晚石炭世—早二叠世西泉鼻隆大量火山喷发形成的火山灰受到风力作用广泛地覆盖在鼻隆及周缘地区,为阜中、阜南凹槽提供了大量的沉积物。

早期湖平面低、物源区面积大、沉积物供给多,西泉鼻隆南北两翼沉积水动力强,发育低位域粗碎屑沉积物,主要为砂砾岩叠置、砂砾岩夹薄层泥岩的岩相组合。阜中凹槽坡度较陡,发育重力流为主的近岸水下扇沉积,沉积物粒度粗、厚度大,延伸距离较短,向湖盆方向砂体逐渐变细、减薄;阜南凹槽发育缓坡背景下的辫状河三角洲沉积,沉积物岩性粗、厚度较薄,延伸距离较长,砂砾岩向湖盆方向稳定分布。

随着湖平面持续上升,西泉鼻隆物源区面积逐渐缩小,沉积物供给量下降。阜中、阜南凹槽与湖岸线的距离逐渐增加,沉积物搬运距离长、沉积水动力减弱,沉积物粒度逐渐变细,砂体退积,向湖盆方向泥岩厚度增加,砂体逐渐尖灭。芦草沟组二段、三段发育砂泥岩互层、厚层泥岩夹薄层砂岩的岩相组合,覆盖在芦草沟组一段低位域砂砾岩之上,形成垂向上湖侵背景下的退积序列。

4.1. 岩相组合展布特征

4.2. 沉积模式与演化特征

-

中二叠世—早三叠世准东地区为半干旱—温湿气候条件[25],物源区母岩受到强烈的风化、剥蚀作用,沉积物供给量大。西泉鼻隆南北两翼沉积物搬运距离短,导致芦草沟组底部砂体呈粒度粗、厚度大、分选杂乱、磨圆度差的特征。湖平面持续上升后,沉积水动力减弱,沉积物粒度逐渐变细。

芦草沟组砂砾岩中岩屑以火山岩岩屑为主,主要原因是准噶尔盆地火山活动持续时间明显长于中国其他盆地[26],阜康凹陷晚石炭世—早二叠世火山活动强烈,火山灰大量喷发,为西泉鼻隆两翼提供了大量沉积物来源。

阜中、阜南凹槽的沉积搬运过程受到了石炭系顶界古地貌的影响。石炭系顶界古地貌坡度差异大[27],芦草沟组底部砂砾岩在石炭系顶界古沟槽中进行了填平补齐作用,在阜中凹槽陡坡发育沉积物滑塌、垮塌形成的重力流水道,河道向古沟槽的侧缘和前端逐渐减薄、变细。在坡度较缓的阜南凹槽发育牵引流辫状河道,稳定的河流长距离的搬运使得阜南凹槽芦草沟组底部砂砾岩岩性保持较强的稳定性。阜中、阜南凹槽芦草沟组二、三段沉积期,在湖平面持续上升的背景下,扇体从凹陷区向物源方向西泉鼻隆凸退积,沉积砂体的展布范围缩小、沉积物粒径变细、河道化程度降低,河道在横向和纵向上的连通性逐渐减弱,砂岩厚度逐渐减小,以泥岩为主的湖相盖层广泛分布在阜康凹陷,芦草沟组具备形成大型岩性圈闭的地层背景。

综合认为阜康凹陷芦草沟组的沉积体系经历了复杂的演化,西泉鼻隆南北两翼发育不同的沉积体系,而中二叠世古气候、晚石炭世—早二叠世火山活动、西泉鼻隆南北两翼石炭系顶界古地貌差异以及湖平面升降变化对芦草沟组岩相类型、分布、沉积过程起到了重要的控制作用。

-

(1) 阜东斜坡芦草沟组纵向发育一套湖侵背景下的退积序列,下部发育粗粒碎屑岩,包含砂质细—中砾岩、含砾中—粗砂岩、细砂岩,其中砾岩的母岩以凝灰岩为主,砂岩的长石和岩屑含量较高,岩屑以火山岩岩屑为主,芦草沟组上部主要发育泥质粉砂岩和泥岩,厚度大。

(2) 阜康凹陷东斜坡被西泉鼻隆分隔为阜中、阜南凹槽,鼻隆为南北凹槽的主要物源区。阜中凹槽芦草沟组沉积物搬运距离短、横向相变快,发育陡坡短轴背景下的近岸水下扇沉积。阜南凹槽芦草沟组沉积物搬运距离长、砾岩岩相延伸距离远,一段底部厚砾叠置,向上发育厚砾薄砂,发育缓坡长轴背景下的牵引流辫状河道沉积。

(3) 综合分析认为,该区岩相特征及展布规律受控于中二叠世古气候、晚石炭世—早二叠世火山活动、西泉鼻隆南北两翼石炭系顶界古地貌坡度以及湖平面升降变化。

DownLoad:

DownLoad: