HTML

-

中国北方的黄土—古土壤序列对古气候变化响应敏感,是第四纪以来气候变化的良好记录[1⁃2]。邙山地处郑州西北部,毗邻黄河南岸,位于黄土高原与华北平原的过渡地带,属于黄土高原外围;在晚更新世其黄土沉积速率远大于黄土高原中部[3⁃4],保存了高分辨率的冰期—间冰期环境变化记录,在古气候研究中具有重要意义。前人在邙山地区开展了不少研究工作,表明邙山地区的黄土地层与磁化率良好地指示了东亚夏季风变化[5];古地磁研究结果为郑州邙山黄土堆积序列提供了时间控制[6],其B/M界线定位在L8底部[7⁃10];碳酸盐含量[2]等相关代用指标[11]揭示了80 ka以来邙山地区降水量的变化,进一步阐明了季风变化特征。

目前,针对黄土高原物源研究的最新成果,通过大样本量碎屑锆石U-Pb年龄谱证明黄土高原的物源,主要是青藏高原东北缘、阿尔泰山脉以及鄂尔多斯地块[12]。此前有学者通过锆石与重矿分析认为黄土高原西部受青藏高原与黄河上游作用较大[13⁃14],而东部主要受华北陆块影响[13]。或认为柴达木盆地[15]、腾格里沙漠与塔里木盆地[16]或中亚造山带[17]等也有贡献。前人研究认为,郑州邙山黄土物源研究对于全面认识中国黄土的物源分区和堆积过程有积极的意义。郑州邙山黄土的物源则来自附近河流形成的冲洪积扇,这些冲洪积扇的物质主要是流域附近陆块与造山带贡献,经过黄河搬运至下游,冲破三门峡后形成;同时,郑州邙山黄土以北的黄河支流也将华北陆块贡献的物质输送到冲积扇[18],再经风力吹扬,这些冲积扇则是郑州邙山黄土最直接的物源。

研究显示,郑州邙山黄土S2以上的沉积速率显著加快,在L1层高达3.45 mm/a[19⁃20];与黄土高原主体部分相比,郑州邙山黄土的高沉积速率指示了这一区域独特的风成沉积物搬运和沉积过程。因此,郑州邙山黄土的沉积速率与物源变化具有其独特性。郑州邙山黄土的粒度分析结果表明,大于45 μm的粗颗粒为10%~40%且L2以上明显增加,远大于黄土高原中部[9,21],指示郑州邙山黄土在S2以来物源发生重大变化[9,18,22⁃23]。元素地球化学[24⁃25]、碎屑锆石[18]等分析显示,郑州邙山黄土物源的变化可能与150 ka前后黄河冲破三门峡有关[20,22⁃23,26⁃29],但是对这一问题有新的不同认识[30⁃31]。

郑州邙山黄土的物源研究,对黄河中下游的地貌演化、区域风化剥蚀等过程具有一定的指示意义。然而,对于沉积速率发生突变的郑州邙山黄土上部的研究相对较少。目前的研究多集中在对冰期黄土的物源示踪方面,而对冰期—间冰期不同气候背景下区域剥蚀、沉积过程和地貌过程等的研究缺乏。因此,选用碎屑锆石U-Pb年龄示踪方法,针对邙山剖面S1上部的末次间冰期以来黄土与古土壤层进行物源分析,获得16个锆石样品共计4 202颗锆石年龄数据,并结合潜在源区的锆石年龄特征分析,加深认识郑州邙山黄土的形成过程及驱动机制。

-

前人研究表明,郑州邙山黄土的直接物质来源为黄河下游冲积扇[26],因此黄河中上游流经的区域是其重要的潜在物源区。黄河流经多个陆块及造山带,其中上游和中游包括松潘—甘孜陆块、中央造山带及华北陆块等[26](图1)。

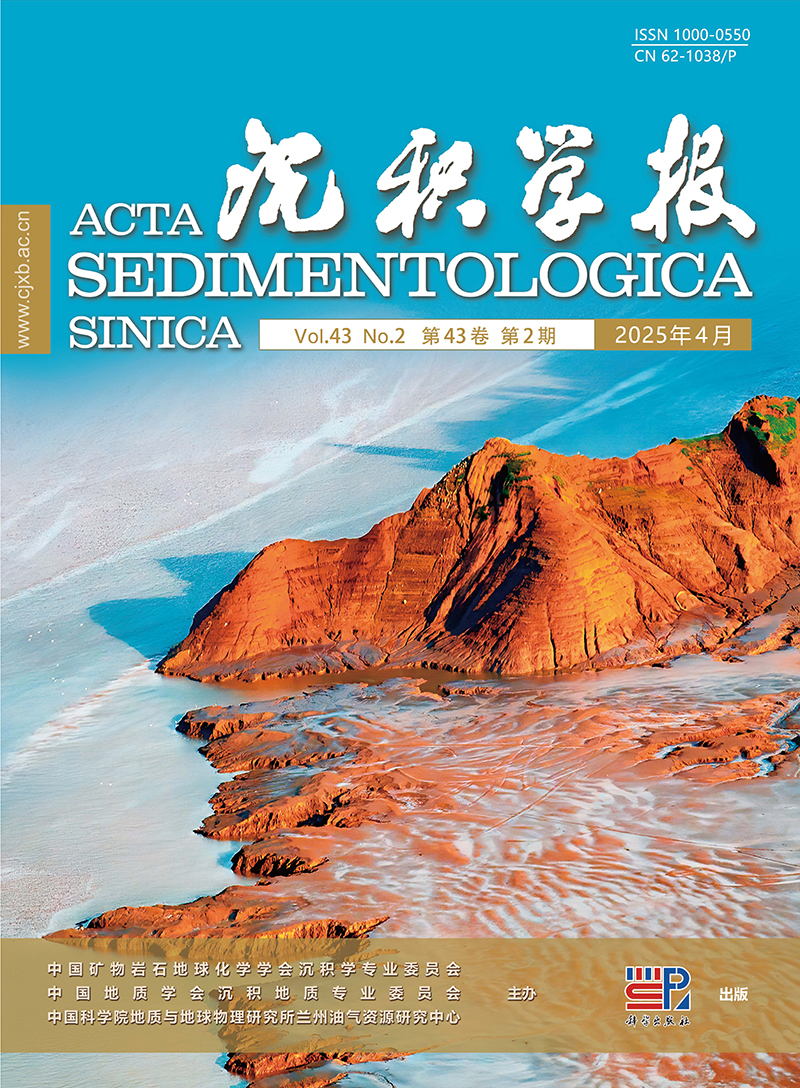

Figure 1. Landform, sediment, and tectonic structure of the Yellow River drainage system and study sites

松潘—甘孜地块位于青藏高原东北部,自晚三叠世延续至早侏罗世晚期发生岩浆活动[32],其花岗岩锆石年龄主要集中在180~220 Ma以及230~280 Ma[33]。中央造山带位于松潘甘孜陆块以北,呈东西走向,包括昆仑山、祁连山、秦岭等。东昆仑造山带年龄峰值主要在230~260 Ma[32,34],西昆仑集中在220~240 Ma,北昆仑以900~1 000 Ma的年龄为主[35]。西秦岭造山带年龄区间主要在400~500 Ma;北秦岭为400~420 Ma、470~500 Ma。北祁连造山带的岩浆锆石年龄为480~500 Ma[36]。综上,中央造山带贡献的沉积物锆石年龄主要在220~260 Ma和420~500 Ma。华北陆块有超过3.8 Ga的历史,可划分为西部鄂尔多斯陆块与东部胶辽微陆块群[37],覆盖大面积的新太古代绿岩带以及太古代末期的杂岩带。新太古代晚期的岩浆活动和沉积作用[38],使华北陆块形成了2.5~2.6 Ga的锆石[39⁃40]。太古宙的基底陆块拉伸、破裂、抬升过程中,华北陆块在超高温变质活动下形成了1.8~2 Ga的锆石[41]。

邙山所处的黄河下游及附近支流流域的剥蚀物质也可作为郑州邙山黄土的潜在近源物源。沁河与御河是黄河北部的支流,其锆石U-Pb年龄谱显示,该区域主要贡献的锆石年龄为1 800 Ma与2 500 Ma,这一部分沉积物源自华北陆块。伊洛河流域有少量的吕梁期(1 800~2 500 Ma)锆石,并有秦岭贡献的大量燕山期(66~205 Ma)至加里东期(400~600 Ma)的锆石[18]。图2为黄河上游河道沉积物[42]、黄河在邙山上游河段的河道沉积[43]以及近源河流与黄河连接处的河道沉积[18]的锆石年龄谱。

-

锆石广泛存在于火成岩、变质岩及沉积岩中,具有稳定的物理化学性质和较强的抗风化特性[44],其高封闭温度可以较好地规避外界对锆石内部元素的影响。因此,单颗粒锆石的年龄谱成为揭示沉积物物源的重要技术方法[45]。通过测定一定数目的锆石颗粒年龄,可以获得沉积物锆石年龄特征。锆石的结晶年龄反映其源区的地质活动年代,因此通过比对研究区与潜在源区的锆石年龄分布,可以建立其中的亲缘关系,有效示踪物源,反演沉积物搬运过程。

-

采样点位于郑州邙山北部,毗邻黄河南岸(图1)。采样经纬度为113°22′12″ E,34°56′24″ N,海拔198 m,剖面深度31 m。顶部发育浅棕褐色全新世黑垆土,厚度2.3 m,属S0古土壤层;2.3~27.8 m,发育浅灰黄色粉砂层,质地均匀,疏松多孔,为L1黄土层;底部27.8~31.0 m发育浅棕褐色粉砂质黏土,为S1古土壤层(图3)。

Figure 3. Sampling section and level, along with magnetic susceptibility variations[2]

在S0层,按照1 m间隔等距采集了3个样品;L1层按2 m间隔等距采集11个样品;S1层出露部分近4 m,采集样品8个;总计分析16个样品。每个样品取约150 g,通过常规处理方法提取样品的锆石[45⁃46]。即通过粗淘、去磁、精淘等步骤获得无磁重矿物,在双目体式显微镜下对无磁重矿物进行锆石挑选,每个样品随机选出300颗,用环氧树脂制靶。实验样品锆石粒径介于30~50 μm。

-

将不少于300颗锆石的样品靶在南京大学地理与海洋科学学院锆石U-Pb年代学实验室进行测试、分析,使用仪器为ESL 193 nm激光剥蚀系统和Agilent 7700×电感耦合等离子体质谱ICP-MS。其中,激光束斑直径为25 μm,重复频率为10 Hz[46],能量密度为3~5 J/cm²。采用91500[47]用于测样过程中的元素分馏,GJ-1[48]用于监控测量过程中数据的稳定性,NIST610[49]对U、Th和Pb进行标准化统一处理,以优化仪器灵敏性。将ICP-MS得到的系列数据通过Glitter 4.4.2进行处理分析。经过铅校正[50]后,在误差范围内(±10%)获得有效数据[30];每个样品有效数据控制在170~300个,最终绘制成概率密度分布图进行分析。

2.1. 样品采集及实验前处理

2.2. 锆石U⁃Pb年龄测试

-

郑州邙山黄土—古土壤碎屑锆石U-Pb年龄谱及各年龄组比例扇形图见图4。S0层年龄峰值有240 Ma、440 Ma,以及630~720 Ma、1 200~1 400 Ma、1 800~2 000 Ma 和2 500 Ma。其中,印支期240 Ma与华力西期440 Ma的锆石颗粒数占比分别是10.5%与11.4%。加里东期以来540 Ma以下的锆石颗粒数占比52.4%。吕梁期以前1 800 Ma以上的锆石颗粒数占比约为19.4%。

Figure 4. U⁃Pb age probability distribution densities (PDP) of the Zhengzhou Mangshan loess⁃paleosol sequence and the fan charts of each age group

S1层锆石年龄特征与S0层相似,主要有240 Ma、440 Ma与1 800~2 000 Ma、2 500 Ma的峰值。不同的是,S1还有840~960 Ma以及相对不明显的630~720 Ma的锆石颗粒。其中,240 Ma与440 Ma占比分别是8.7%与8.3%。540 Ma以下的锆石颗粒占比44.6%。1 800 Ma以上的锆石颗粒占比约为27.3%。

L1层的锆石年龄主要是240 Ma、440 Ma和1 800~2 000 Ma以及800~1 000 Ma、2 500 Ma。L1上部年龄为240 Ma与440 Ma的锆石颗粒数占比分别为7.9%与9.8%,1 800~2 000 Ma的占比为9.3%。540 Ma以下的占比是50.71%,1 800 Ma以上的占比为21.3%,与S0层相差不大。L1中部240 Ma与440 Ma的锆石颗粒数占比分别为8.5%与9.2%,1 800~2 000 Ma占比为8.8%。这一部分较为明显的特征是增加了70~120 Ma和630~720 Ma的锆石颗粒。另外,540 Ma以下的锆石颗粒数比例有所升高,为59.8%;1 800 Ma以上的锆石颗粒数明显减少,为16.02%。L1下部240 Ma与440 Ma的锆石颗粒数占比分别为8.8%与9.7%,1 800~2 000 Ma占比为8.8%,与L1中部年龄特征相差不大。下部540 Ma以下锆石比例与中部相近,为56.7%;1 800 Ma以上锆石比例为19.9%;同时,L1下部相比于上部和中部明显增加了1 400~1 600 Ma的锆石颗粒。

整体来看,郑州邙山黄土层中锆石主要年龄峰值为240 Ma、440 Ma、800~1 000 Ma、1 800~2 000 Ma以及2 500 Ma。540 Ma以下的锆石颗粒占主要比例,其次是1 800 Ma以上、540~1 000 Ma及少量1 000~1 800 Ma的锆石(图4)。540~1 000 Ma、1 000~1 800 Ma的锆石颗粒含量变化相对较小;1 800 Ma以上的锆石颗粒在间冰期增加、冰期减少(表1)。

层位 S0 L1上部 L1中部 L1下部 S1 深度/m 0-2 4-12 14-20 22-28 30-32 0~540 Ma 52.41 50.71 59.75 56.07 44.63 540~1 000 Ma 16.50 16.69 15.06 12.61 16.54 1 000~1 800 Ma 11.73 11.30 9.17 11.38 11.58 >1 800 Ma 19.36 21.30 16.02 19.94 27.25 Table 1. Zircon particle proportions of different ages in the sampling layers of the Zhengzhou Mangshan loess⁃paleosols (%)

-

前面分析提到,青藏高原北部松潘—甘孜地块可提供180~220 Ma的锆石颗粒[33,51⁃52],东昆仑可提供220~240 Ma的锆石颗粒[34],所以,郑州邙山黄土240 Ma的锆石可能是由青藏高原北部[53]和昆仑造山带[35]等黄河上游区域[52,54]贡献的。此外,青藏高原北部的柴达木盆地以及毛乌素沙地西部和黄土高原处[42]也可提供420~440 Ma的锆石。同时,邙山西部的伊洛河和渭河(图1)等邻近河流可将秦岭造山带形成的240 Ma与440 Ma[30]的锆石颗粒向黄河下游输送。结合黄河上游、中游河道沉积锆石年龄分析,240 Ma与440 Ma等中古生代—中生代的锆石主要由青藏高原东北部贡献。

由于粗颗粒风尘的远源沉降可能性小,结合郑州邙山黄土较粗的粒度与高沉积速率,排除了碎屑颗粒自西北源区直接吹扬至邙山地区沉积的可能性;另外,郑州邙山黄土的沉积厚度大,在一定程度上反映了近源贡献的重要性。因此,郑州邙山黄土中印支期、华力西期与加里东期的锆石颗粒应是由河流搬运至附近、后由风力搬运至邙山地区堆积的结果。

郑州邙山黄土中800~1 000 Ma的锆石含量相对较少,含量变化不明显,表明其源于祁连造山带的概率较大。1 800 Ma以上的锆石颗粒则是来源于华北陆块[55]。如图1所示,沁河和御河自北向南汇入邙山地区黄河河段,可把华北陆块及太行山的侵蚀物质带来形成三角洲和河漫滩,是郑州邙山黄土中1 800~2 000 Ma与2 500 Ma的锆石的直接来源[18]。

将潜在源区的锆石年龄与郑州邙山黄土锆石年龄数据综合分析,利用“逆向蒙特卡罗模型”(Inverse Monte Carlo Model)[56],定量评估各潜在源区的贡献,结果如表2所示。首先,将潜在源区的样品数据(图4)按照黄河上游、中游以及近源分成3个对照组,郑州邙山黄土样品作为实验组,代入模型。通过两种拟合方法,得出cross相关系数、KV系数与KD系数三个结果。cross相关系数越高,或是KV系数与KD系数越低,表示数据相关性越好。由于模型从对照组数据中随机选择拟合并且经过多次实验,cross相关系数的准确度更高。由表1与表2可知,黄河上游物源区对郑州邙山黄土的贡献相对较大,可达62.7%;其次是黄河中游物源的贡献;郑州邙山黄土的近源区也有一定贡献(图5)。该模型的cross相关系数达91%,KV系数与KD系数也分别控制在0.048和0.084,认为该模型得出的结论是可信的。

编号 深度/m 样品号 cross 贡献分布/% KV 贡献分布/% KD 贡献分布/% upper σ middle σ nearest σ upper σ middle σ nearest σ upper σ middle σ nearest σ 1 0.1 LJG-0 0.76 58.80 6.43 39.80 6.40 1.40 1.05 0.096 59.03 9.19 40.01 9.37 0.96 0.71 0.054 64.19 9.00 31.96 9.02 3.85 0.66 2 2.0 LJG-2 0.81 57.49 5.88 41.00 5.84 1.51 1.08 0.086 74.91 6.54 23.88 6.91 1.21 0.75 0.045 74.35 6.94 24.55 6.94 1.09 0.54 3 4.0 LJG-4 0.81 49.75 6.62 48.98 6.50 1.27 0.88 0.124 31.63 10.79 67.67 10.87 0.70 0.45 0.064 30.82 14.18 68.52 14.51 0.66 0.49 4 7.0 LJG-8 0.86 68.37 4.41 29.79 4.34 1.85 1.10 0.111 64.52 3.23 30.65 3.75 4.83 1.71 0.060 41.32 10.08 46.95 10.58 11.72 0.68 5 10.2 LJG-12 0.84 58.47 3.34 37.18 3.06 4.35 1.90 0.050 39.66 6.25 55.60 7.24 4.74 1.22 0.028 38.04 7.81 58.47 7.58 3.50 0.63 6 12.2 LJG-14 0.54 27.42 6.28 71.16 6.25 1.41 0.97 0.136 7.02 7.41 92.65 7.48 0.33 0.26 0.124 6.87 7.30 92.80 7.36 0.33 0.25 7 14.2 LJG-16 0.81 67.60 4.01 30.66 3.84 1.74 1.18 0.109 79.74 6.05 19.13 6.19 1.12 0.81 0.061 82.81 6.41 9.55 6.68 7.64 0.61 8 18.2 LJG-20 0.66 29.57 5.50 69.20 5.49 1.23 0.84 0.182 92.68 8.08 7.10 8.06 0.22 0.14 0.175 64.26 28.78 35.53 28.71 0.21 0.18 9 20.2 LJG-22 0.57 24.16 5.95 74.69 5.93 1.15 0.70 0.139 87.43 11.59 12.20 11.56 0.37 0.25 0.137 68.99 24.83 30.78 24.77 0.23 0.16 10 22.2 LJG-24 0.83 43.99 2.59 44.39 2.74 11.62 1.71 0.080 24.07 7.12 70.11 7.07 5.81 0.75 0.046 36.77 9.48 48.81 8.83 14.42 0.79 11 26.2 LJG-28 0.83 57.54 6.02 40.85 5.82 1.61 1.08 0.069 74.89 4.89 23.29 5.33 1.81 1.02 0.039 75.37 9.49 23.71 9.69 0.93 0.54 12 28.2 LJG-30-1 0.81 63.20 5.75 35.30 5.72 1.49 0.95 0.125 32.72 8.78 66.48 8.79 0.80 0.51 0.066 43.04 10.05 47.35 10.99 9.60 1.05 13 28.5 LJG-30-2 0.76 61.49 2.93 30.79 2.78 7.72 1.59 0.131 35.00 4.10 48.02 3.48 16.98 1.32 0.068 34.00 10.25 48.07 10.77 17.93 0.68 14 29.1 LJG-30-3 0.69 54.11 2.65 33.92 2.81 11.97 1.61 0.138 28.64 4.76 57.65 5.89 13.71 1.57 0.075 31.19 11.64 39.72 12.62 29.08 1.03 15 29.7 LJG-31 0.81 65.35 3.22 31.87 2.95 2.78 1.65 0.106 40.34 4.11 57.21 4.94 2.45 1.55 0.056 52.24 8.56 38.55 9.13 9.22 0.95 16 30.4 LJG-32 0.83 68.37 4.22 30.34 4.16 1.29 0.90 0.127 32.85 6.17 63.42 6.38 3.73 0.71 0.079 35.76 10.11 48.62 10.18 15.62 0.44 Table 2. Contributions of each potential dust provenance to the Mangshan loess deposits under inverse Monte Carlo model analysis

Figure 5. Trends of contribution of different sediment sources from different provenances of the Mangshan loess deposit under Inverse Monte Carlo Model analysis

上游源区与中游源区的贡献量呈现反向变化关系,变化趋势相反;而近源贡献量变化不大,但在S1呈现比较明显的较高的近源贡献量(表2、图5)。基于这些结果分析认为,郑州邙山黄土中的锆石应主要来自黄河搬运的碎屑物质,其中黄河上游陆块及造山带的物质贡献相对较大。

-

郑州邙山黄土中不同年龄的锆石颗粒源于不同的陆块和造山带,古生代—早中生代的锆石主要源于青藏高原北部;大于1 800 Ma的锆石主要源于华北陆块[55]。根据图6可知,小于540 Ma的锆石含量变化趋势与大于1 800 Ma的变化趋势基本完全相反,说明搬运堆积过程中两部分物源的贡献呈此消彼长的关系。此外,郑州邙山黄土与古土壤中的锆石年龄谱不完全一致,主要体现在构成与比例上(表2)。冰期时,黄土层中黄河上游与中游的物源贡献远远大于近源的贡献;而间冰期时,古土壤中近源的贡献相比于冰期增长7~10倍。此外,黄河上游与中游的贡献量呈现负相关的关系,原因是在沉积量不变的情况下,近源的贡献量极小,上游与中游的贡献总量近似为一个定值。

Figure 6. Zircon particle numbers of different ages for the sampling levels in the Zhengzhou Mangshan loess⁃paleosol sequence

还有一些值得关注的现象,深度10.2 m与22.2 m处的近源贡献量突然变大,然而图3中磁化率并没有发生突变,表明此突变与气候无直接关系。由于黄河水动力强,携带上游与中游沉积物的量远远大于近源贡献,突变的原因可能是黄河搬运量的减少。另外,深度12.2 m、18.2 m与20.2 m的拟合结果中,cross相关系数只有54%、66%、57%,突然出现的低值表示这一部分的潜在物源发生了新的变化;黄河中游物源区对这三个样品的贡献量远远大于上游的贡献,这与之前的结果是矛盾的。因此,笔者认为这三个样品可能指示黄河上游另有新的物质贡献。结合磁化率分析,这三个时期的气候并没有特殊变化,可能指示了上游新的剥蚀物被携带至下游发生沉积(图7)。

整体来看,郑州邙山黄土堆积中黄河上游物源贡献更多;在间冰期时,近源影响增大。造成这一现象的原因,可能是冰期与间冰期的气候差异。冰期温度降低,降水减少,风力增强,以至于沙漠扩张,粉尘释放增加[57];黄河上游所在的陆块及造山带地表裸露面积增加,也更容易被剥蚀。这两方面导致冰期时黄河上游碎屑物质的供给量增加。同时,冰期时增强的冬季风将西北沙尘源区更多的沙尘带入黄河上游。间冰期时,从海洋吹向陆地的夏季风更强,季风降水增多,河流流量增加,带来了更多的沉积物,所以近源的影响更为明显。

-

郑州邙山黄土主要物源是青藏高原东北部与华北陆块。前人通过环境磁学与粒度分析[26]认为,邙山黄土与洛川黄土物源不完全一致[24]。对比洛川剖面[15]与郑州邙山黄土的锆石年龄谱(图8),可以看出,洛川剖面的锆石年龄曲线与郑州邙山黄土相似度低。郑州邙山黄土与洛川黄土均有220 Ma、440 Ma的锆石年龄峰值,表示二者均有来自青藏高原东北部的贡献;然而,洛川黄土还富集了更多的700 Ma、1 000 Ma、1 800 Ma与2 500 Ma的锆石颗粒,可能是北部沙地的贡献。郑州邙山黄土的堆积并不存在黄土高原中部的中转过程,这也进一步证明了郑州邙山黄土主要是由河流搬运至黄河下游的物质风力再搬运再沉积而成的结论。

Figure 8. PDPs of (a) the Zhengzhou Mangshan loessand (b) Luochuan loess[12]

洛川黄土与郑州邙山黄土的形成均为风成堆积[58]。与前者相比,郑州邙山黄土更强调前期河流搬运的重要过程。郑州邙山黄土堆积的物源在于黄河搬运大量的沉积物至下游堆积,形成河漫滩,再由风力作用吹至邙山地区堆积。逆蒙特卡罗模型中设置的潜在源区数据都源于黄河河道沉积物,整体cross系数(即潜在物源贡献量)达90.6%,证明了黄河搬运在郑州邙山黄土沉积过程中起到的重要作用。洛川剖面的锆石年龄谱显示的是多源混合[59]的风成堆积,物源存在多个地区。郑州邙山黄土的物源特征峰更为突出,整个搬运及堆积过程相对单一。

郑州邙山黄土与洛川黄土的差异体现在物源与形成过程上,前者是青藏高原东北部与华北陆块的贡献,经由河流搬运作用的风成沉积;后者是青藏高原以北及北方沙地等多个源区的共同贡献,由风力搬运堆积形成。郑州邙山黄土的形成过程体现河流搬运过程的重要作用,这一现象可能是邙山的地理位置决定的。黄河冲破三门峡后水动力增大[22],与近源的河流汇聚在邙山附近,携带了大量的沉积物在此堆积[60],为郑州邙山黄土的形成提供了充足的物源[18,28,61]。

4.1. 郑州邙山黄土的物源

4.2. 冰期—间冰期郑州邙山黄土物源变化

4.3. 郑州邙山黄土与黄土高原洛川黄土物源的差异

-

郑州邙山黄土S0、L1、S1三个层位16个样品的锆石U-Pb年龄谱显示,主要年龄峰为240 Ma、440 Ma以及800~1 000 Ma、1 800~2 000 Ma、2 500 Ma。郑州邙山黄土堆积的物源主要是青藏高原东北部以及近源的太行山地区及其邻区,剥蚀物质经黄河及其支流搬运后沉积,再由风力吹扬形成。冰期时青藏高原东北缘剥蚀物质更多,同时冬季风增强导致在邙山地区堆积更多年轻的锆石;间冰期时,黄土—古土壤中2 000~2 500 Ma锆石的含量上升,近源的太行山及邻区与黄河支流的物质贡献增大。与洛川黄土对比发现二者物源不完全一致,但均有青藏高原东北部的贡献,黄河及其支流的搬运作用在郑州邙山黄土堆积中起重要作用。

DownLoad:

DownLoad: