HTML

-

沉积物中的矿物组成、元素组成与母岩和古气候密切相关,通常可以利用它们进行古气候的重建,对揭示风化阶段、化学风化强度、母岩风化作用的控制因素和古气候环境具有重要指示作用[1⁃4]。沉积岩中广泛存在的铁元素对氧化还原条件变化十分敏感,对确定沉积物和岩石氧化还原条件十分有用[5⁃6],同时其中的含铁矿物可以使岩石呈现特定的颜色。而沉积岩的颜色是岩石简单直接的标志之一,是鉴别岩石类型、划分和对比地层及指示沉积期气候环境变化的重要标志[7⁃9]。

碎屑岩颜色多半由含铁化合物及游离碳等染色物质造成,同时主要可以分为两个大类“红色”和“灰色”[7],红色代表氧化环境,灰色代表还原环境;黄色—橙色、棕色、栗色、深紫色和红色属于“红色”大类,通常是由岩石中的含铁氧化物或氢氧化物染色的结果[10],而深灰色—浅灰色、褐色、蓝灰色、绿色属于“灰色”类别,颜色通常随有机碳或分散状硫化铁的含量增加而变深[7]。四川盆地陆相沉积物几乎包含了所有颜色类型,区域内广泛产出的红色沉积物极广泛用作古气候、古地磁和地球化学指标,以往的研究通常认为不同颜色的沉积物分别代表炎热干旱或寒冷的古气候条件,这些颜色的变化与沉积或沉积后的氧化还原条件波动相关[11⁃14]。长期以来最为主流的观点认为炎热干旱的气候条件下形成的氧化环境导致陆相红层的形成,其红色的形成与浸染状氧化铁即赤铁矿的存在相关[15⁃19]。然而前人研究已经证实现代沙漠环境中红色沉积物并不典型,同时在不同的沉积条件、气候条件下仍发现可以形成红色沉积物[2,20⁃23]。尽管已经证实红色的形成与浸染状赤铁矿相关,但对于赤铁矿的成因及其致色原理仍存在争议。近几年也有研究人员认为沉积物的颜色是构造和全球气候循环相互作用的结果[21,24]以及陆相红层的热成因[25]。这些争议的存在使得研究人员质疑单独考虑沉积物颜色的变化是否可以作为古气候变化的依据。

本文通过对四川省自贡市中侏罗统上沙溪庙组一剖面的系统分析与测试,基于岩石—矿物指标、地球化学指标及穆斯堡尔谱测试结果,揭示其化学组成特点及风化过程,探讨沉积岩中总铁含量和铁元素化学种的分布与岩石特性及岩石颜色之间的关系,为陆相红层的成因提供新的解释方向。

-

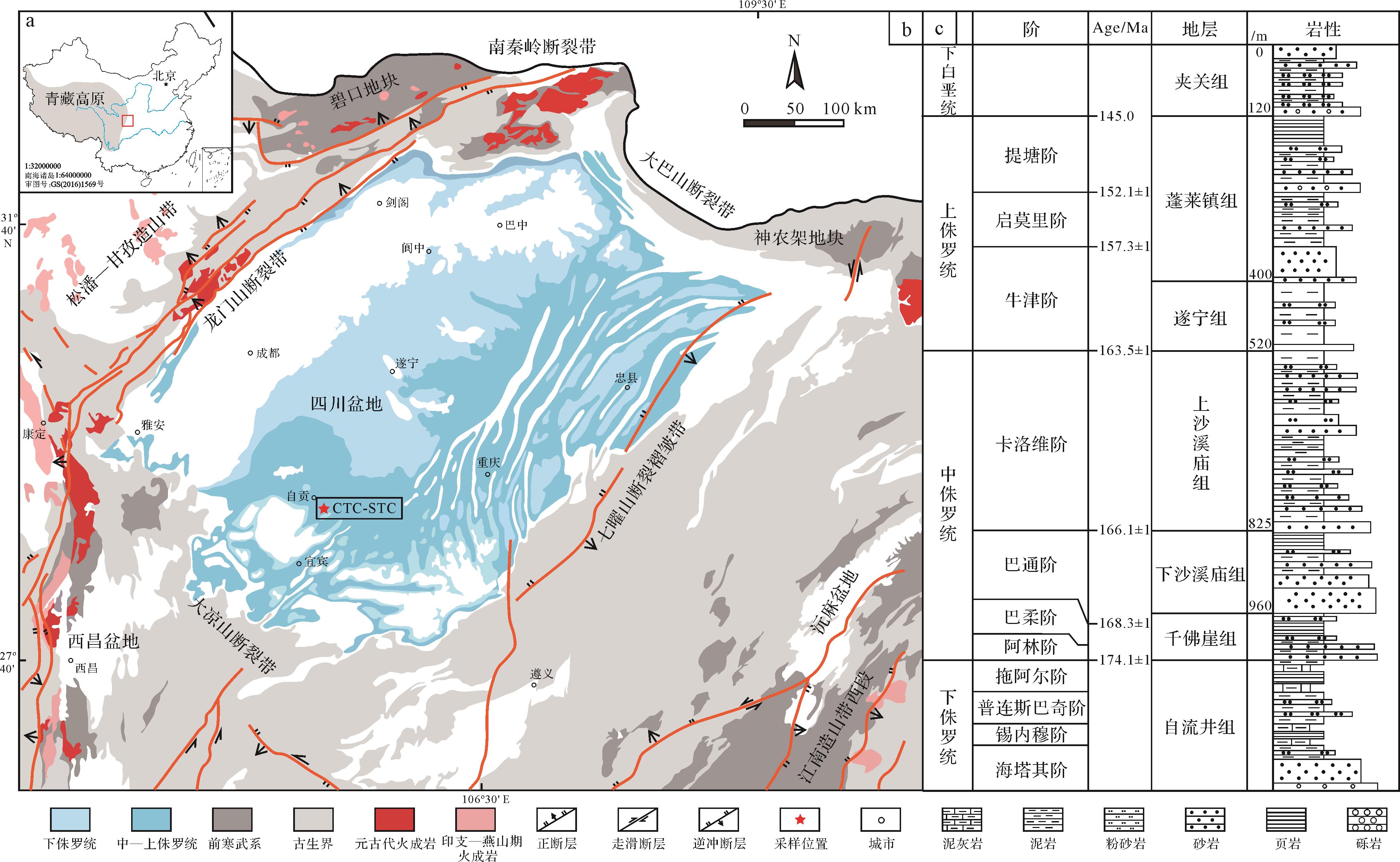

四川盆地位于中国西南部,面积为(18~19)×104 km2[26],由几个大型构造带,包括西部的松潘—甘孜褶皱带和龙门山逆冲带,北部的秦岭造山带和米仓—大巴山逆冲带,以及东南的雪峰山褶皱带控制了该盆地的规模和形状(图1a,b)[27⁃28],是在陆壳内挤压应力作用下形成的多因素耦合形成的菱形叠合盆地。盆地基底为中晚元古代固结产物,中部为较硬的结晶基底隆起带,西北、东南两侧为硬化程度较低的褶皱基底坳陷带,主要为晚元古界浅变质岩。中三叠末期印支早幕及晚三叠末期印支晚幕两期运动之后,四川盆地由被动大陆边缘逐渐演化为具有挤压构造背景的前陆盆地[29],一系列构造运动使四川盆地侏罗纪沉积物具有早期较薄中后期较厚的特征。侏罗纪早期以内陆湖相沉积为主,普遍发育暗色泥岩及灰岩;中侏罗统以河流、三角洲及湖泊沉积为主,巨厚红层沉积;晚侏罗世末期由于燕山运动导致沉积中心由川西地区逐渐迁移至大巴山前缘地区,为冲积扇、扇三角洲沉积(图1c)[28,30⁃31]。

Figure 1. Jurassic stratigraphic distribution and tectonic framework of Sichuan Basin (base map from reference [28])

四川盆地侏罗系地层典型的陆相红层,自下而上包括:下统白田坝组(J1b)或对应的自流井组(J1z);中统为千佛崖组(J2q),下沙溪庙组(J2xs)及上沙溪庙组(J2s);上统为遂宁组(J3s)、蓬莱镇组(J3 p)或对应的莲花口组(J3l)。白田坝组主要为一套黄绿色、灰白色石英砂岩,夹细砂岩、粉砂岩和薄煤层,底部为较厚的石英质砾岩层,与下伏地层呈角度不整合接触;自流井组分为四个岩性段分别为珍珠冲段、东岳庙段、马鞍山段和大安寨段,珍珠冲段主要为紫红色泥岩夹薄层石英砂岩,东岳庙段主要为黑色页岩夹灰岩,马鞍山段主要为紫红色的泥岩及灰色粉砂岩构成,大安寨段为大套的介壳灰岩沉积;千佛崖组以杂色砂岩与泥岩互层为主,与下伏地层呈整合接触;下沙溪庙组以大套长石砂岩或石英砂岩与紫红色泥岩不等厚互层为特征,顶部为灰绿色泥、页岩;上沙溪庙组为暗紫红色泥岩,常含钙质结核,砂岩变化较大,常与灰绿色至灰色砂质泥岩或泥岩呈多韵律组合,底部发育较厚的长石石英砂岩(四川省地矿局,1991)。前人通过对四川盆地侏罗纪地层样品进行古地磁测试分析显示沙溪庙组地层沉积时间约为175.6~163.6 Ma[32],并通过对中侏罗统上沙溪庙组碎屑锆石年代学研究结合区域资料认为其碎屑锆石年龄与秦岭—大巴地区地质体年龄相似,沉积物主要来源为秦岭造山带中生代中晚期陆内造山岩浆活动的产物[33]。

-

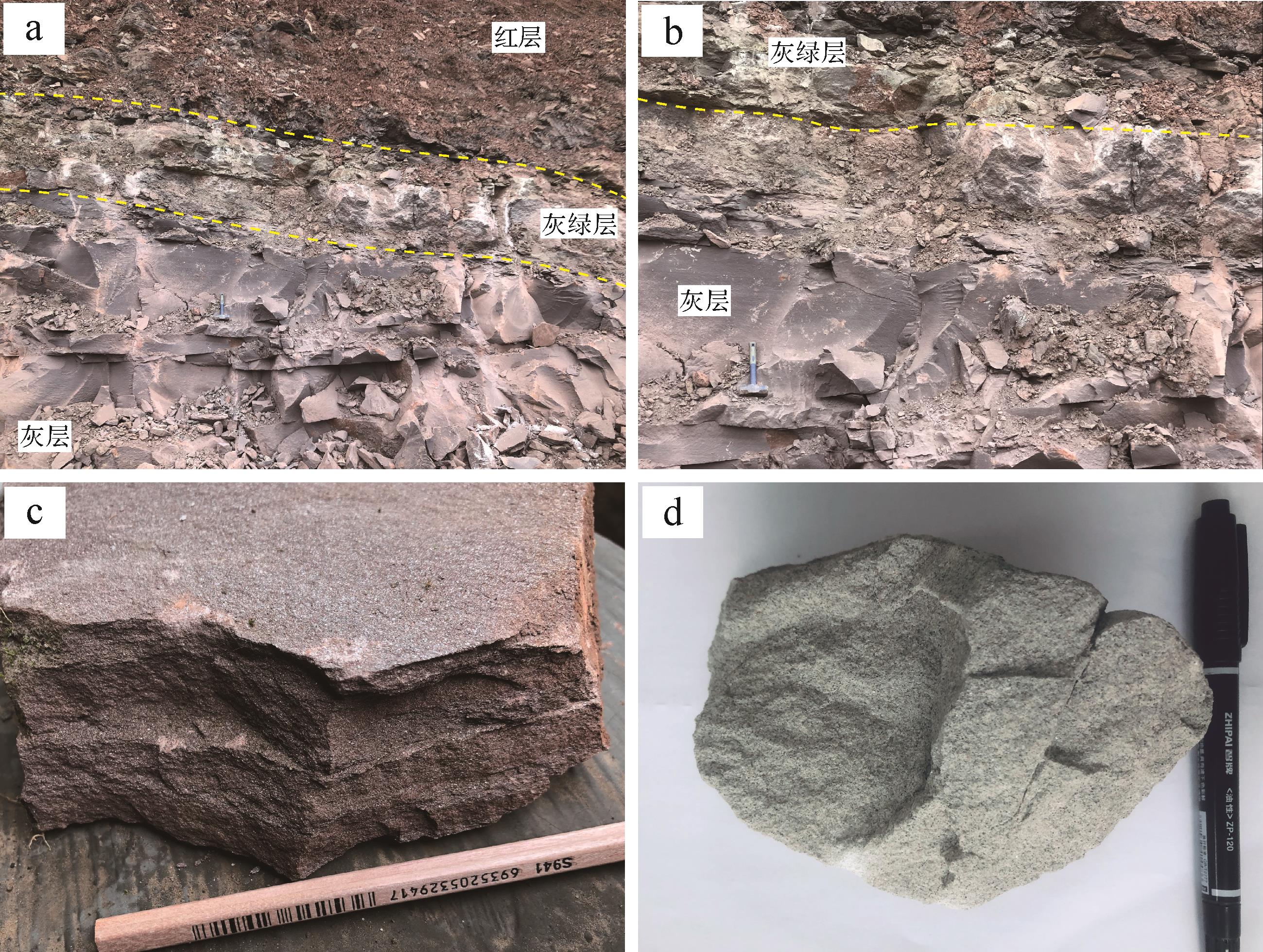

本次测试的岩石样品采集自四川省自贡市北高速出口附近(起点坐标为29°25'45″ N, 104°47'18″ E;终点坐标为29°25'35″ N, 104°47'20″ E),为一处施工挖掘的新鲜剖面。该剖面颜色界线明显,呈红—灰绿—灰色厚层泥质粉砂岩、泥岩或细粒长石石英砂岩不等厚的韵律沉积(图2a,b),新鲜样品内部颜色均匀(图2c为红色样品,图2d为灰绿色样品)。共采集不同颜色的上沙溪庙组样品25件,其中泥岩样品23件,砂岩样品2件。将采集的岩石样品风干,用玛瑙研钵磨碎至200目以上。为了避免样品污染以及样品中原始铁的变化最小,所有样品均在干燥密闭的环境下保存。这些样品粉末分别运用X射线衍射(XRD)、X射线荧光光谱(XRF)和穆斯堡尔谱来分析样品的矿物组成、元素组成特征和铁元素化学种。

Figure 2. (a,b) Field photographs of the Shangshaximiao Formation in the study area, characteristics of red (c) and grayish green (d) samples

样品全岩矿物组成采用X射线衍射仪进行分析,测试采用Cu靶,Kα辐射,X射线管电压为40 kV,管电流100 mA。定向分析连续扫描速率为2°/min,采样间隔0.02°。数据分析软件采用MDI jade5 确定样品矿物组成,根据衍射峰的峰面积计算各矿物相对含量。样品的元素组成数据采用X射线荧光光谱仪(Axios,Holland),采用超尖锐陶瓷铑靶X射线光管,功率4 kW,管流160 mA,数据分析软件为SuperQ Version 5.0测试样品中元素种类和含量。铁元素化学种测试采用中科院重点实验室的Bench MB-500型穆斯堡尔谱进行分析,将大于200目的约200 mg新鲜全岩样品装入直径16 mm、厚度1 mm的黄铜样品架中,样品架两端用不含铁的塑料封头封闭,并在恒温(273 K)的条件下测试,伽马射线源为0.93GBq57Co/Rh[34]。利用标准线性拟合将测量的光谱拟合呈洛伦兹线型,拟合过程具有足够小的卡方值和可靠的拟合度,设定四重峰的半峰宽和峰强度相等,异构体位移相当于金属铁箔的光谱的质心(56Fe>99.85%)[35]。

-

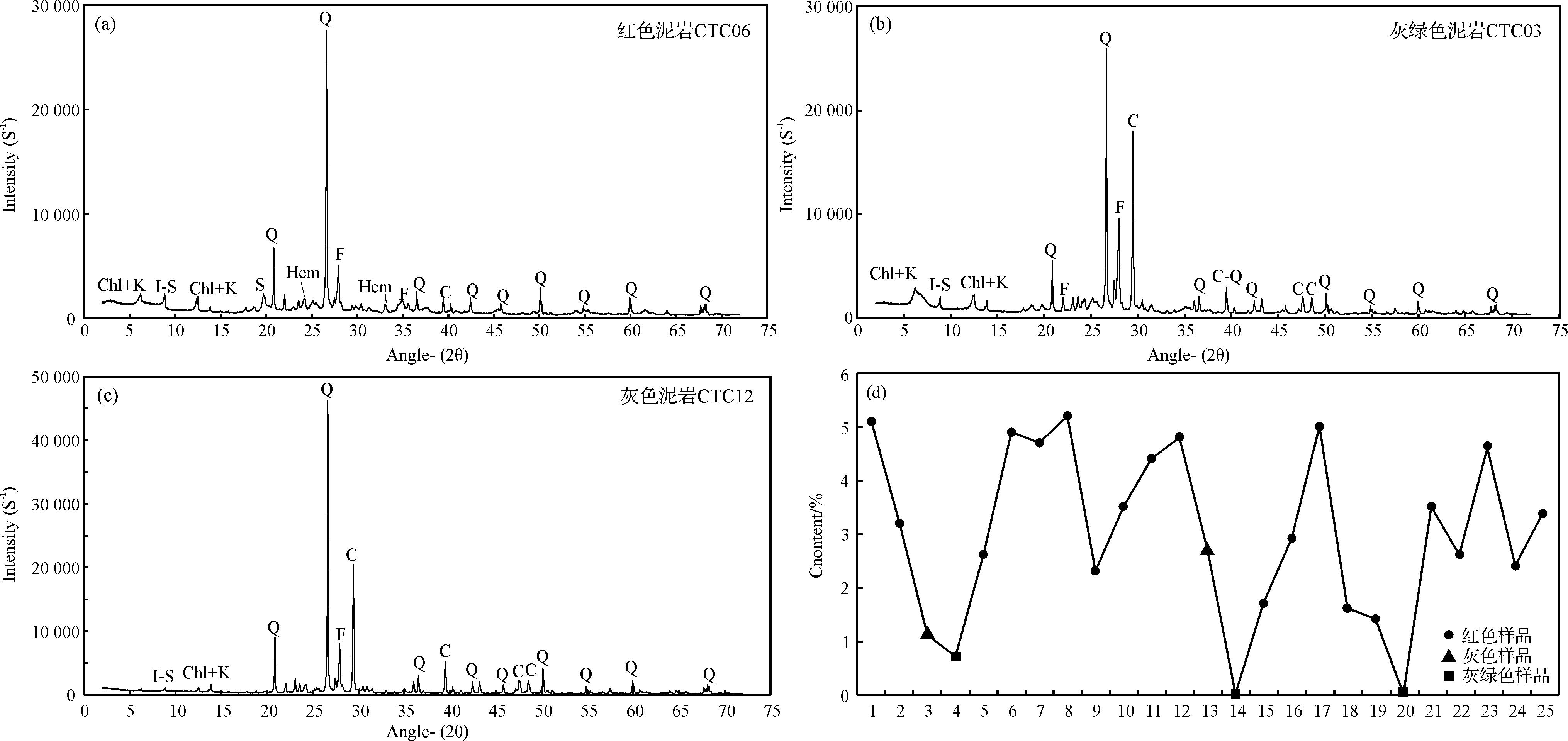

25个样品全岩XRD测试数据显示(图3),中侏罗统上沙溪庙组泥岩及砂质泥岩主要由石英和黏土矿物组成,石英含量可达58.4%(平均42.6%),黏土矿物含量为12.0%~46.9%,方解石、钾长石和斜长石平均含量分别为11.5%、2.4%和12.2%。不同颜色的岩石样品矿物组成具有较为明显的差异,灰绿色样品中方解石平均含量为20.8%,黏土矿物平均含量为17.5%,赤铁矿平均含量为0.2%;红色样品中相同矿物的平均含量则分别为9.0%、28.4%、3.5%;灰色样品中相同矿物的平均含量则分别为12.7%、27.3%、1.9%。不同颜色的样品具有相对不同的矿物组成,尤其是致色矿物赤铁矿含量具有较为明显的差异性(图3d)。

-

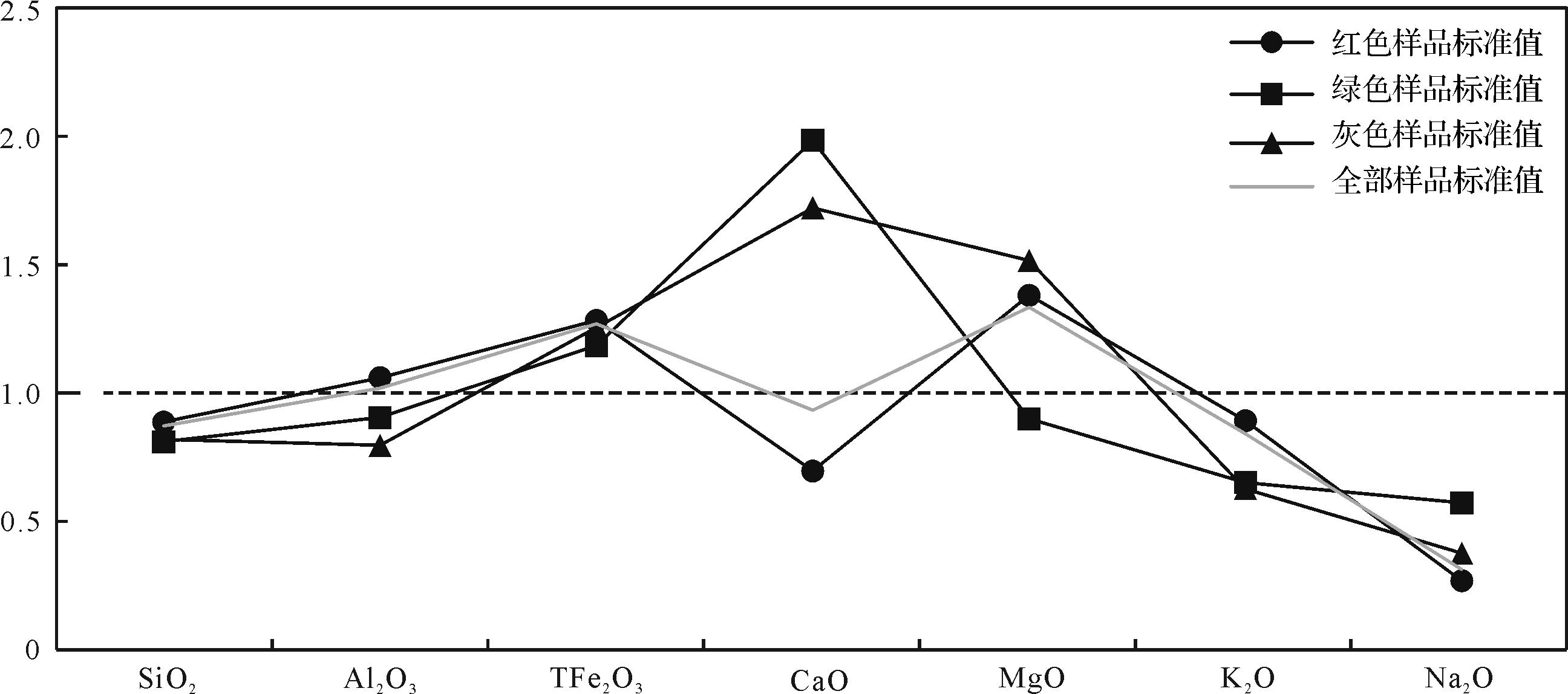

分析结果显示,所有样品普遍以SiO2的含量最高,平均值为57.89wt%,Al2O3、CaO、TFe2O3平均值分别为15.56wt%、3.94wt%和6.39wt%,MgO、K2O、Na2O平均值分别为2.94wt%、2.88wt%、1.25wt%,这几种常量元素可占总量的90.82wt%(表1)。其中非红层样品与红层样品中的SiO2含量相差不大(红层样品平均含量58.86wt%,非红层样品为54.05wt%),非红层样品中的Al2O3与TFe2O3含量相对较低(红层Al2O3平均值为16.16wt%,TFe2O3=6.43wt%;非红层样品Al2O3平均值为12.99wt%,TFe2O3=6.24wt%)。岩石风化强度研究中常用基本未风化的上地壳(UCC)平均化学成分[36]含量进行标准化来分析地层元素淋溶迁移特征。将不同颜色的样品计算平均值再标准化后的计算结果曲线(图4)显示:上沙溪庙组沉积物除Si、Al元素与上地壳平均化学成分相近之外,其他元素均出现了不同程度的偏移,Fe、Mg相对富集,Ca、K、Na元素相对亏损;同时,不同颜色的样品偏移程度也有所不同。红色样品与全岩样品元素含量特征基本一致,灰绿色样品的Al、Mg、K元素明显亏损且小于红色样品,Na元素亏损但高于红色样品,灰绿色及灰色样品中的Ca元素明显富集。

No. 样品编号 颜色 SiO2 Al2O3 TFe2O3 CaO MgO K2O Na2O CIA CIW Ba 退碱指数 Al/Si 残积系数 1 CTC13 红色 58.27 16.29 6.69 1.13 2.89 3.13 0.89 72.09 84.80 0.87 0.12 0.28 3.14 2 CTC12B 灰绿色 51.97 15.62 6.43 7.24 2.34 2.79 2.52 57.99 65.32 1.68 0.63 0.30 1.41 3 CTC12 灰色 56.19 10.16 6.13 8.13 2.83 1.61 1.37 61.93 69.30 2.55 0.93 0.18 0.97 4 CTC11 红色 59.27 16.45 8.06 0.96 3.02 3.73 0.95 69.69 84.06 0.91 0.12 0.28 2.83 5 CTC10 红色 58.49 13.96 4.54 5.34 2.69 2.84 1.23 66.18 77.48 1.55 0.47 0.24 1.61 6 CTC9 红色 60.26 15.95 5.54 4.34 3.48 2.83 1.28 68.74 79.17 1.37 0.35 0.26 1.71 7 CTC8 红色 53.51 14.80 5.51 7.29 2.93 3.09 1.06 68.41 80.92 1.74 0.56 0.28 1.55 8 CTC7 红色 58.30 15.75 6.27 3.49 2.98 3.17 1.13 68.75 80.86 1.22 0.29 0.27 2.04 9 CTC6 红色 53.65 14.93 4.60 7.81 3.01 2.88 1.08 69.17 80.82 1.79 0.59 0.28 1.45 10 CTC5 红色 61.39 16.14 6.63 1.19 3.18 3.10 1.33 67.63 78.69 0.98 0.16 0.26 2.59 11 CTC4 灰绿色 50.90 13.26 6.15 10.30 1.38 1.98 1.94 60.89 67.53 2.08 0.92 0.26 1.24 12 CTC3 灰绿色 58.45 12.57 6.32 7.49 2.24 1.92 2.29 56.62 62.49 2.00 0.78 0.21 1.35 13 CTC2B 灰色 52.48 14.19 6.17 6.36 3.86 2.69 1.61 63.36 72.82 1.89 0.56 0.27 1.40 14 CTC2 红色 58.96 16.09 6.99 2.14 3.11 3.46 1.18 67.87 80.60 1.08 0.21 0.27 2.33 15 CTC1 红色 58.13 16.97 8.33 1.08 3.32 3.41 1.12 69.74 82.19 0.94 0.13 0.29 2.84 16 STC11 红色 62.69 16.11 6.00 1.78 3.27 2.66 1.21 70.10 80.14 1.02 0.19 0.26 2.48 17 STC9 红色 53.60 14.50 4.80 7.69 3.00 2.49 1.12 69.49 79.80 1.80 0.61 0.27 1.43 18 STC8 红色 58.41 16.95 7.44 3.05 3.00 3.30 0.88 72.38 85.41 1.07 0.23 0.29 2.38 19 STC7 红色 59.74 16.74 6.01 2.86 3.01 2.80 1.10 71.62 82.29 1.05 0.24 0.28 2.33 20 STC6 红色 60.10 17.20 7.31 0.89 3.04 3.44 0.93 71.74 84.91 0.85 0.11 0.29 2.96 21 STC5 红色 62.18 16.72 5.61 1.53 2.97 2.83 1.09 71.52 82.31 0.91 0.16 0.27 2.65 22 STC4 红色 61.57 15.78 5.31 2.54 2.83 2.50 1.20 70.35 80.01 1.04 0.24 0.26 2.32 23 STC3 红色 58.88 17.22 8.26 1.05 2.91 3.35 0.88 72.55 85.62 0.83 0.11 0.29 3.11 24 STC2 红色 59.93 17.05 7.90 0.96 2.99 3.16 0.97 72.09 84.28 0.84 0.11 0.28 3.09 25 STC1 红色 59.87 17.71 6.85 1.77 3.28 2.84 0.83 75.31 86.61 0.90 0.15 0.30 2.82

Figure 4. The major elements concentrations of the Shangshaximiao Formation compares with the upper continental crust (the UCC value based on reference [36], dashed lines represents the UCC value)

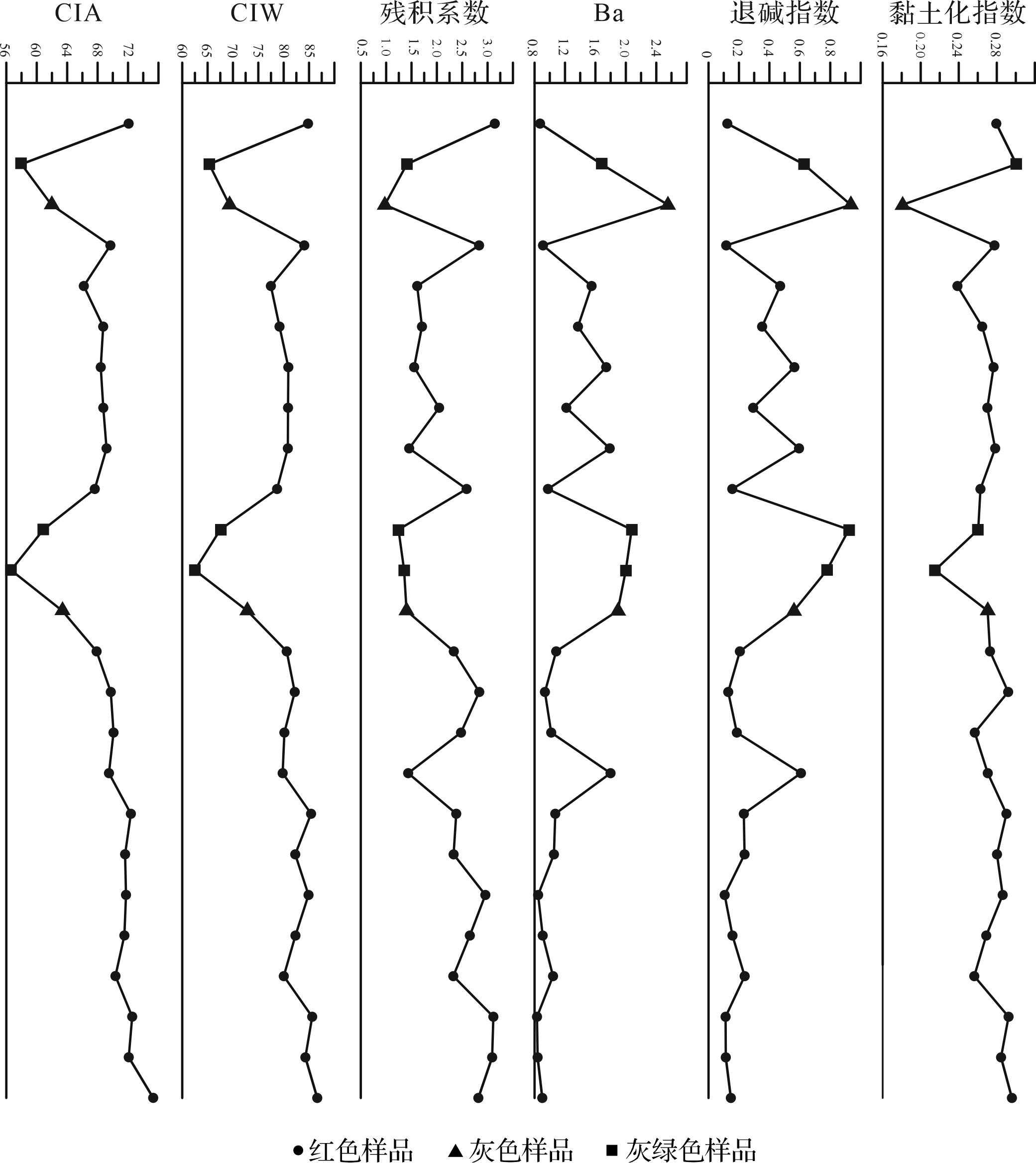

通过一些广泛应用于评估化学风化强度的地球化学指数来对样品进行计算分析,如化学蚀变指数[37⁃38](CIA=molar(Al2O3)/molar(CaO*+Al2O3+Na2O+K2O)*100%,CaO*代表硅酸盐矿物中的CaO,采用文献[39]提出的方法进行校正)、化学风化指数[40](CIW=molar(Al2O3)/molar(CaO*+Al2O3+Na2O)*100%)、风化淋溶系数[18](Ba=(CaO+K2O+Na2O+MgO)/Al2O3,氧化物同为分子摩尔数)、退碱指数[41]((NaO+CaO)/Al2O3)、黏土化指数[42](Al2O3/SiO2)、残积指数[36]((Al2O3+Fe2O3)/(CaO+Na2O+MgO))。计算结果显示(表1):四川盆地上沙溪庙组剖面CIA指数具有从下至上逐渐降低的趋势,变化范围为56.6~75.3,红色泥岩为66.2~75.3,平均值为70.3,灰绿色泥岩平均值为58.5,灰色泥岩平均值为62.6;CIW指数和CIA指数特征相似,红色泥岩平均值为0.82,灰绿色样品为0.65,灰色样品为0.71;Ba指数和退碱指数具有从下向上逐渐增大的特征,红色样品Ba指数最低(1.14),灰绿色样品为1.92,灰色样品为2.22。退碱指数同样红色样品最低,为0.26,灰绿色样品为0.78,灰色样品为0.75。由下至上剖面黏土化指数和残积指数逐渐降低,红色样品(黏土化指数平均值为0.27,残积系数平均值为2.38)均略大于灰绿色(黏土化指数平均值为0.26,残积系数平均值为1.34)和灰色样品(黏土化指数平均值为0.23,残积系数平均值为1.19)。

-

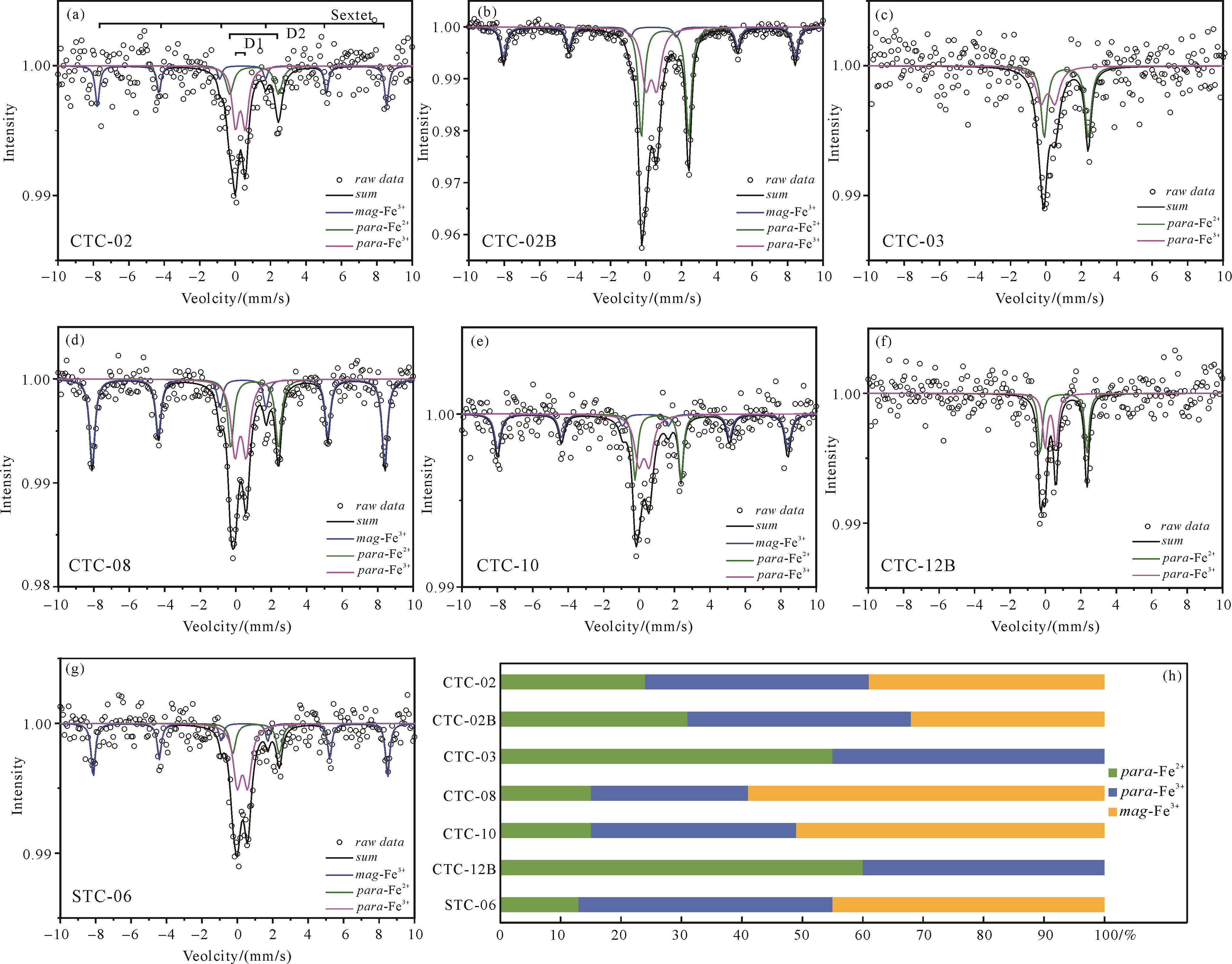

挑选新鲜的红层泥岩样品以及不同颜色的岩石样品进行穆斯堡尔谱测试,测试结果见图5,在灰色与红色泥岩样品中均出现了两组双线峰(D1、D2)和一组六线峰(Sextet),但绿色样品中仅出现了两组双线峰。详细的穆斯堡尔谱数据见表2。

Figure 5. The Mössbauer spectra of pyrolysis experiment samples analyzed at room temperature (293 K) and contents of iron species in different color samples

样品编号 岩性 Iron species Relative content % IS/ mm s-1 QS/ mm s-1 LW/ mm s-1 Bhf/T CTC-2 红色泥岩 para⁃Fe2+ 24 1.14±0.04 2.75±0.09 0.51±0.15 para⁃Fe3+ 37 0.37±0.02 0.56±0.03 0.45±0.06 mag⁃Fe3+ 39 0.48±0.08 -0.04±0.07 0.27±0.17 50.7±0.2 CTC2B 灰色泥岩 para⁃Fe2+ 31 1.14±0.00 2.68±0.01 0.38±0.01 para⁃Fe3+ 37 0.37±0.01 0.61±0.01 0.59±0.01 mag⁃Fe3+ 32 0.38±0.01 -0.22±0.02 0.37±0.02 51.0±0.1 CTC3 灰绿色砂岩 para⁃Fe2+ 55 1.10±0.01 2.63±0.03 0.29±0.04 para⁃Fe3+ 45 0.36±0.02 0.61±0.01 0.31±0.03 mag⁃Fe3+ — — — — — CTC08 红色泥岩 para⁃Fe2+ 15 1.13±0.01 2.68±0.03 0.39±0.04 para⁃Fe3+ 26 0.34±0.01 0.64±0.02 0.52±0.04 mag⁃Fe3+ 59 0.35±0.01 -0.26±0.02 0.35±0.03 51.1±0.1 CTC10 红色泥岩 para⁃Fe2+ 15 1.14±0.02 2.59±0.05 0.32±0.07 para⁃Fe3+ 34 0.34±0.03 0.59±0.04 0.57±0.08 mag⁃Fe3+ 51 0.35±0.03 -0.16±0.06 0.40±0.14 50.8±0.5 CTC12B 灰绿色泥岩 para⁃Fe2+ 60 1.16±0.01 2.65±0.02 0.36±0.03 para⁃Fe3+ 40 0.32±0.04 0.49±0.06 0.61±0.13 mag⁃Fe3+ — — — — — STC06 红色泥岩 para⁃Fe2+ 13 1.12±0.03 2.63±0.06 0.41±0.09 para⁃Fe3+ 42 0.35±0.02 0.59±0.02 0.54±0.05 mag⁃Fe3+ 45 0.36±0.02 -0.23±0.04 0.28±0.09 51.5±0.1 如图5所示,D1双峰具有较小的同质异能位移(IS=0.32~0.37 mm/s)和四级分裂(QS=0.49~0.64 mm/s),其参数特征应属于顺磁性高自旋三价铁para-Fe3+或低价态含Fe硫化物(黄铁矿)[43]。前人研究表明para-Fe3+可能为黏土矿物或水合氧化铁中的三价铁[35,44],结合XRD数据则应代表蒙脱石或其他黏土矿物中的Fe;D2双峰具有较大的四级分裂(QS=2.59~2.75 mm/s)和同质异能位移(IS=1.10~1.16 mm/s),这个双线分裂是由于八面体配位的顺磁性高自旋二价铁para-Fe2+的贡献,其参数值与黏土矿物(绿泥石和富含绿泥石的沉积物)的穆斯堡尔谱参数值十分相近[45⁃47];六线峰Sextet的IS值为(0.35~0.48 mm/s)、QS值为(-0.26~-0.04 mm/s),结合超精细场(Bhf)为(50.7~51.5T),同时常温下只有赤铁矿可以产生磁分裂,结合其穆斯堡尔谱参数可以判定六线吸收峰代表赤铁矿中的三价铁[48⁃49]。

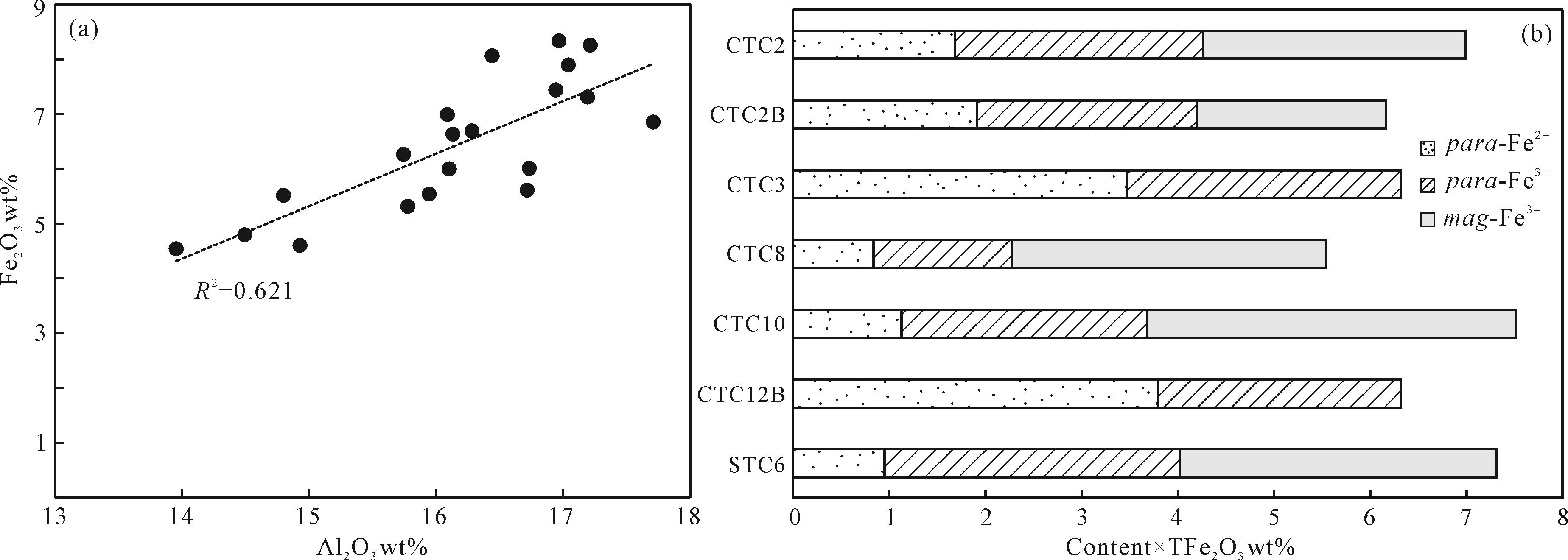

样品中铁元素化学种的含量略有不同(图5h),红色、灰色岩石样品中以氧化态三价铁为主(红色样品为76%~87%;灰色样品为69%),灰绿色泥岩中则主要为还原态的二价铁(55%~60%)。红色泥岩样品中的三价铁主要为赤铁矿中的三价铁(39%~59%),颜色越深的岩石样品中代表赤铁矿中的铁元素化学种含量越高。

3.1. 全岩矿物特征

3.2. 全岩主量元素特征

3.3. 全岩铁元素化学种特征

-

地球化学元素在化学风化过程中的迁移能力存在明显差异。K、Na、Ca、Mg等较为活泼的碱金属元素容易被淋溶而出,Si、Al、Ti等相对稳定的元素富集在残留相中[37,50]。此次研究样品的UCC标准化曲线特征显示所有样品均存在不同程度的风化作用,红色样品Si、Al、Fe含量相对最高,Ca、Na亏损较大,表明经历了更强的化学风化。为了消除扰动因素的影响以及放大元素指标的意义,通常采用元素含量的加和及比值进行推断。CIA指数实际反映了含铝硅酸盐矿物尤其是长石风化为黏土矿物的程度,在上地壳化学风化作用过程中,Ca、Na、K元素会逐渐从长石中析出,其值越高越表明物源区受到的风化作用越强[37,39,51]。前人研究成果表明,由于成岩作用的钾交代作用会导致沉积物沉积区的K元素比物源区母岩中的K元素含量高,因此为了排除成岩作用过程中钾交代作用增加的K元素干扰,将CIA指数中的K2O排除,计算得到CIW指数[40],CIW值越高表示物源区风化程度越强。四川盆地中侏罗沉积物计算结果显示,CIA与CIW曲线基本一致(图6),表示沉积物成岩过程中基本未受到钾交代作用的影响;磷灰石裂变径迹研究显示,四川盆地中晚侏罗世以慢速沉降为主,没有发生抬升—再沉积作用,同时沉积环境并未发生重大变化,故沉积分异、再旋回作用对上沙溪庙组CIA指数影响不大[28,52⁃53]。非红层沉积物灰绿层与灰层CIA指数明显低于红层样品,表明红层样品物源区受到的风化作用最强,风化强度由剖面下部向上逐渐减弱。

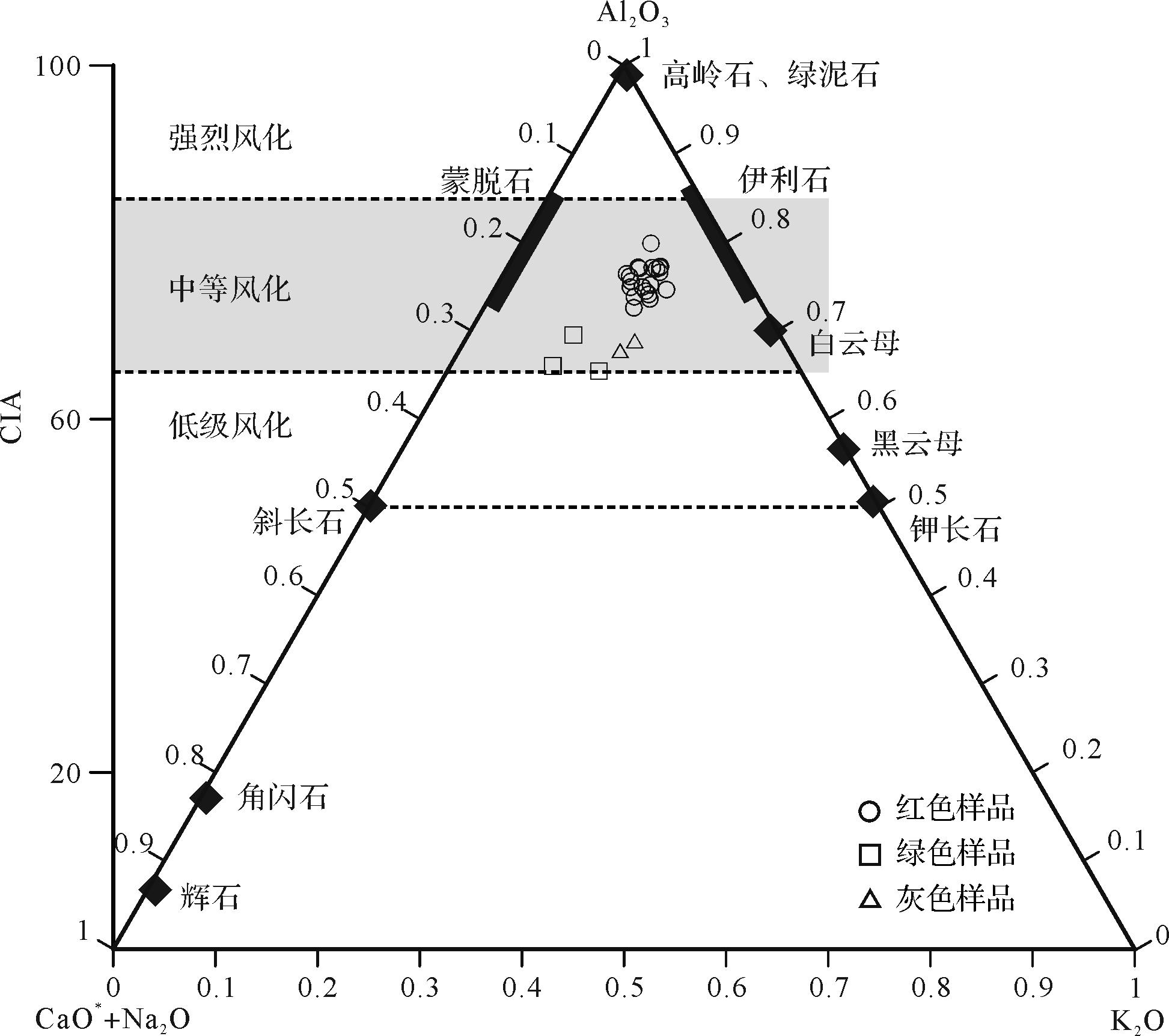

A-CN-K图解(Al2O3-CaO*+Na-K2O)常用于反映化学风化趋势及风化过程中的主成分及矿物学变化[37]。将计算得到的结果投入该图解中(图7),可以看出所有样品几乎位于同一化学风化趋势线上,化学风化趋势指向近似平行于A-CN边,具有未发生钾交代作用的泥质岩风化趋势,表明Ca、Na斜长石由于稳定性较差已经大量风化分解,钾长石也有初步分解[54]。沿趋势线方向灰绿色样品—灰色样品—红色样品风化强度依次增强,与CIA风化指数显示一致。同时,源岩风化产物以伊利石和蒙脱石为主,尚未达到以高岭石为主的程度。

利用元素在风化作用过程中不同的地球化学特征进行参数指标计算,并对以上观点进行验证。风化淋溶指数(Ba)反映活性组分与惰性组分之间的关系,比值越小越表明活性组分被淋溶出的程度越高,化学风化作用越强[18];退碱指数利用Al2O3在风化作用中较为稳定的特性,其比值越小指示化学风化作用越强[41];残积系数一般用于反映沉积物成壤强度的变化情况,其值越高指示Al、Fe元素残积较多,活性组分Ca、Mg、Na受到的淋溶作用越强,化学风化作用越强[36];在风化作用过程中,铝硅酸盐矿物逐渐转变为黏土矿物,使Al2O3含量升高,SiO2含量相对降低,因此,其比值可以用于衡量物源区的风化作用,比值越高反映风化作用越强[42]。这些风化参数指标计算结果显示与CIA和CIW具有相同的特征,证明非红层样品风化强度明显低于红层样品。

-

相比于海相沉积物,陆相沉积物一般总铁含量更高,且以三价铁为主。由于三价铁相对于二价铁化学性质更稳定,陆相沉积物源区中风化的含铁矿物通常为三价铁,并一般经过长距离的迁移搬运[8],同时源岩的风化产物经过搬运和快速沉积之后,高价铁更不易迁移。当水体为氧化环境时,高价铁等高氧化状态的化合物更加稳定,浅湖沉积物中通常含有较高含量的赤铁矿;当水体为还原环境时,特别是温暖潮湿的环境中,高价态的化合物容易经过还原作用转化为低价态,故深水环境中Fe常呈二价与大量有机质共存导致样品呈黑色,所以在氧化条件下,铁能够得以保存,而在还原条件下铁的迁移能力加强,可能导致铁的流失[8,55]。综上,沉积物中的铁元素化学种可以指示元素迁移情况及原生沉积环境。

综合分析四川盆地中侏罗统样品及前人研究成果表明,沉积物的颜色等特征与沉积环境的改变有着密切的关系[28,31,56⁃57]。本次研究所采集的不同颜色样品中铁元素化学种的变化特征表明,由于沉积环境的变化,在整体为氧化环境的特征下间歇性出现还原环境,表现为红色样品中为三价铁,灰、绿色样品中为二价铁,即灰绿色泥岩为还原环境,灰色泥岩为过渡阶段但整体偏氧化,红色泥岩则为氧化环境。野外样品产出情况表明四川盆地中侏罗统红层呈单层产出,上下层接触界限明显(图2a,b),新鲜样品内部颜色鲜艳均匀(图2c,d);红层中Fe和Al含量呈线性相关(图8a),表示红层中Fe元素的来源主要是陆源输入,但指示碎屑来源的Al、Si等化学元素在不同颜色的样品中并没有明显差异,说明碎屑来源大体相同,因此红色泥岩样品中的赤铁矿应为自生且呈细小分散状出现在样品中,与大洋红层中同沉积—成岩早期阶段形成的原生赤铁矿[17,58⁃60]类似。蔡元峰等[17]通过详细研究菱锰矿、鲕状赤铁矿和菱锰矿及鲕状赤铁矿混合物的可见光吸收光谱的一阶导数谱,发现结晶越差的鲕状赤铁矿染色能力越强。而含铁矿物为岩石中最主要的致色因素之一,如赤铁矿呈红色、针铁矿呈棕黄色、氢氧化铁常呈棕红色等[61]。XRD测试结果显示测试样品中未发现菱锰矿(图3a),且长石、含锰方解石一般呈肉红色或浅红色、玻璃光泽,与新鲜面呈深红—紫红色且主要为金属光泽不符(图2c);结合赤铁矿含量认为:Fe元素价态的不同为样品呈现不同颜色的主要原因,且致色矿物主要为赤铁矿。

Figure 8. Al Fe correlation of red bed samples (a); chemical species content of iron in samples of different colors (b)

自然界中的铁以Fe2+的形式存在于主要矿物(硅酸盐为主)中,易在低pH值的酸性环境中经风化作用释放到环境[62]。Fe元素在四面体或八面体晶型中常以不同的二价和三价形式存在于层状硅酸盐结构之中,或以可交换阳离子形式出现在片状黏土矿物及氢氧化物夹层中或吸附在矿物颗粒边缘,或以铁氧化物的形式出现在黏土矿物表面[63],当温度升高、发生阳离子交换作用甚至悬浮在水中时都会使蒙脱石中的Fe2+氧化。穆斯堡尔谱参数显示para-Fe2+为绿泥石中的Fe2+,para-Fe3+为蒙脱石中的Fe3+,mag-Fe3+为赤铁矿中的Fe3+。为更好地识别样品中铁元素化学种的变化情况,将其含量与相对应样品测得的Fe元素含量相乘。从图8b中可以看出,红层样品中随赤铁矿Fe(mag-Fe3+)含量逐渐增多黏土矿物中的Fe(para-Fe2+;para-Fe3+)含量逐渐减少。曹珂等[64]通过对四川盆地中侏罗黏土矿物分析测试结果显示上沙溪庙组黏土矿物组合以蒙脱石和伊利石同时出现并交替占据优势,蒙脱石类型以Al蒙脱石为主;同时前人研究成果表明,成岩作用初期或在地表温度下的季节性风化过程中,蒙脱石发生伊利石化时,环境中的Al元素会将Fe和Mg离子从蒙脱石结构以及层间置换出来[65];灰色及灰绿色样品的交替出现表示当时可能并不缺乏有机质,而在酸性或富有机质环境中Al蒙脱石会转变为高岭石[66],这一过程同样会导致蒙脱石中的Fe3+置换至环境中,与其他阴离子结合最终脱水形成赤铁矿。

因此,红层中形成赤铁矿的Fe离子可能不只来源于盆地附近的变质火成岩基底和酸性火成岩[30, 67],还可能包括源岩风化作用形成的黏土矿物中经由二次化学风化迁移出的Fe元素,在环境中氧化形成无定型的氢氧化铁,脱水或老化形成针铁矿或纤铁矿。由于泥页岩渗透性较差,成岩作用完成时会形成相对封闭的环境,以上过程应发生在沉积作用后不久。这种情况的出现同时表示形成红层时具有更强的风化条件,绿层等非红层形成时的风化程度较小,因此源岩风化形成的绿泥石等矿物能够保存在非红层之中。

-

与海相红层相比陆相红层,形成时的沉积环境更加多样,吸引着研究人员的兴趣。大量前人研究成果表明陆相红层是炎热干旱气候作用形成的,但也有部分研究人员认为在其他气候条件中仍可以形成红色的陆相沉积物,因此近年来在沉积物颜色和气候变化之间的关系做了越来越多的工作。Einsele[68]认为陆相红层是潮湿炎热的热带气候作用的结果,但这种现象在现代沙漠中并未大量出现,同时已经有研究人员证实许多红色沉积物并非由于炎热气候形成[69⁃70]。Middleton et al.[71]将陆相红层分为原生、次生作用和成岩作用形成红层,Turne[72]通过矿物学、岩石学和粒度分析认为陆相红层致色作用发生在沉积作用之后,在干旱和潮湿的热带气候之中均有陆相红层出现的记录,单纯依据赤铁矿矿物的存在不能对古气候条件进行解释。研究人员曾认为陆相红层的形成是由于老红层的风化和再沉积作用[73],Walker[70]认为由于陆相红层中存在大量的镁铁质矿物及岩屑导致沉积物呈现红色;Duiel et al.[74]提出了红层形成依赖的几种条件,以及只有结合古生物资料与气候预测模式相比较,才能解释古气候的观点;Jiang et al.[25]将黑色泥浆进行加热使其转变为红色,进而提出了中国陆相红层的热成因;最近几年也有大量研究人员提出埋藏成岩作用导致的红层致色的观点[7,12,75⁃76];Sheldon[22]通过对现代红色沙漠的沉积物颜色成因进行讨论,认为其红色的形成与沉积物的来源和具有良好排水条件密切相关。因此,研究人员认为陆相红层成因主要归因于沉积物的埋藏成岩作用、物源风化产物的继承色以及炎热潮湿或炎热干旱的环境,这三种成因之一起到主导作用。

沉积岩中的赤铁矿来源于盆地边缘火成岩或变质岩中含铁硅酸盐的风化,铁离子进入水系当中形成水铁矿,最终脱水老化形成[10,77]。高温和短期降水能够促进赤铁矿形成,长期的高温干燥环境及短期湿润的整体为蒸发量大于降水量的干旱环境更利于赤铁矿生长,因为赤铁矿的形成需要足够的水分使矿物发生化学风化,同时水分含量降低,可以促进脱水[5,62]。图3d赤铁矿含量变化特征显示非红层样品赤铁矿含量明显低于红层样品,但不同颜色的样品中Fe元素含量并未出现明显差异(红层TFe2O3=6.43wt%;非红层样品TFe2O3=6.24wt%),表明环境变化导致的赤铁矿含量不同是沉积物呈现不同颜色的主要原因。

曹珂等[64]利用黏土矿物特征作为气候指标对四川盆地古气候条件进行研究,认为四川盆地在中侏罗世早中期以干冷为主的半干旱气候,晚期一个极短时间转变为干冷,至早白垩世逐渐转为暖湿;王权伟等[78]利用孢粉组合认为沙溪庙组整体气候较为干旱凉爽;其他研究人员通过中侏罗世恐龙化石及地层中的分子化石建立气候指标,认为四川盆地整体属温湿气候,但中侏罗至晚侏罗期间存在干冷的气候条件。因此,上沙溪庙组形成时的整体气候条件应为相对干冷的气候条件,这一气候背景与本次测试计算得出的CIA值平均在70左右相符[51],而这一气候条件又与陆相红层的成因条件不符。对于认为随时间和埋藏温度的升高导致碎屑或黏土矿物表面的针铁矿脱水氧化形成赤铁矿的观点,由于古近系和新近系的红层埋藏温度并未达到转化的界线,这一观点目前仍存在争议。同时,四川盆地周围物源区缺乏形成大规模红层的物源区[33, 79],因此中侏罗世沉积物红色并非来源于风化产物的继承色。

前文中的讨论已经得出,不同颜色的样品连续出现表示氧化还原条件的连续变化,这代表着当时的古气候条件也是高频变化的。在有氧水生系统中,氧化性化学物质更加稳定。另一方面,随着氧化还原条件变得更具还原性,三价铁将转化为亚铁。对于水生沉积物,深水通常适合还原条件,在该条件下,亚铁化合物将占主导地位,并与有机物结合。总而言之,四川盆地中侏罗世红层的形成应为自生色,周期性的变红与沉积环境中的氧气波动相关,是一种蒸发大于降水或降水大于蒸发交替变化的气候。由于水面的频繁变化导致风化作用增强,加速Fe元素从硅酸盐或黏土矿物中迁移出来。当环境整体处于蒸发量大于降水量的沉积环境时,由于水平面的降低导致沉积物处于更易氧化的条件下,形成无定型的自生赤铁矿;而当降水量大于蒸发量时形成较为稳定的相对的深水环境,这种相对封闭的还原环境由于化学风化程度相对较低导致样品中的总铁含量相对较低,同时由于沉积环境氧化性相对较弱,形成了灰绿色的岩层,灰绿色可能代表沉积物的原始颜色。

4.1. 风化强度特征

4.2. 基于铁元素化学种变化特征红层成因识别

4.3. 不同颜色沉积物的成因探讨

-

(1) 四川盆地中侏罗统上沙溪庙组红色样品的出现主要由于较高含量的赤铁矿,控制样品颜色的主要因素是不同形态的Fe元素化学种;不同颜色的样品风化强度差异明显,红色样品受到的风化作用最强,灰绿色及灰色样品相对较弱,红层样品Ca、Na斜长石由于稳定性较差已经大量风化分解,钾长石也有初步分解。

(2) 红层样品中形成赤铁矿的Fe元素可能来自源岩风化与受到二次化学风化的黏土矿物。

(3) 沉积物呈现不同颜色的原因需要结合多种因素综合考虑,红色的形成不能简单归因于炎热干旱的气候条件。

DownLoad:

DownLoad: