HTML

-

古地貌恢复是沉积相分析的一项重要内容,也是目前国内外研究的热点[1⁃3]。残余厚度和印模法是比较传统和经典的方法,方法简单易操作,因此得到了广泛的应用[4]。物源对于沉积相的分布具有重要的控制作用,能够为沉积演化提供重要的物质基础。物源分析在确定沉积物物源位置、性质及沉积物搬运路径甚至整个盆地的沉积作用和构造演化等方面意义重大[5⁃6]。古沉积环境是控制盆地沉积过程的根本因素之一,它控制着整个地区的氧化还原环境、古气候、古盐度以及沉积充填特征[7⁃9]。

台北凹陷位于吐哈盆地中部,钻探显示三叠系克拉玛依组蕴藏着丰富的油气资源,是区内重要的油气储层[10⁃12]。前人对该套岩性的岩石学特征、储层成岩特征、油气成藏等均开展过一些工作[13⁃14]。然而,台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组砂体多为砂砾岩互层,单层砂岩厚度较薄,横向上变化快,连续性差,难以用地震方法进行简单的追踪和识别。因此,常规的勘探理论对其进行识别以及相关研究效果不甚理想。针对吐哈盆地台北凹陷中西部三叠系油气勘探面临的实际问题,在明确三叠系克拉玛依组沉积地层的基础上,进行古地貌及古物源分析,结合岩石相、单井相及剖面相,展开古沉积环境及沉积相的分析,并通过模糊数学法进行台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组有利储层预测。研究认识能够为台北中西部凹陷克拉玛依组储层预测及油气勘探提供科学依据。

-

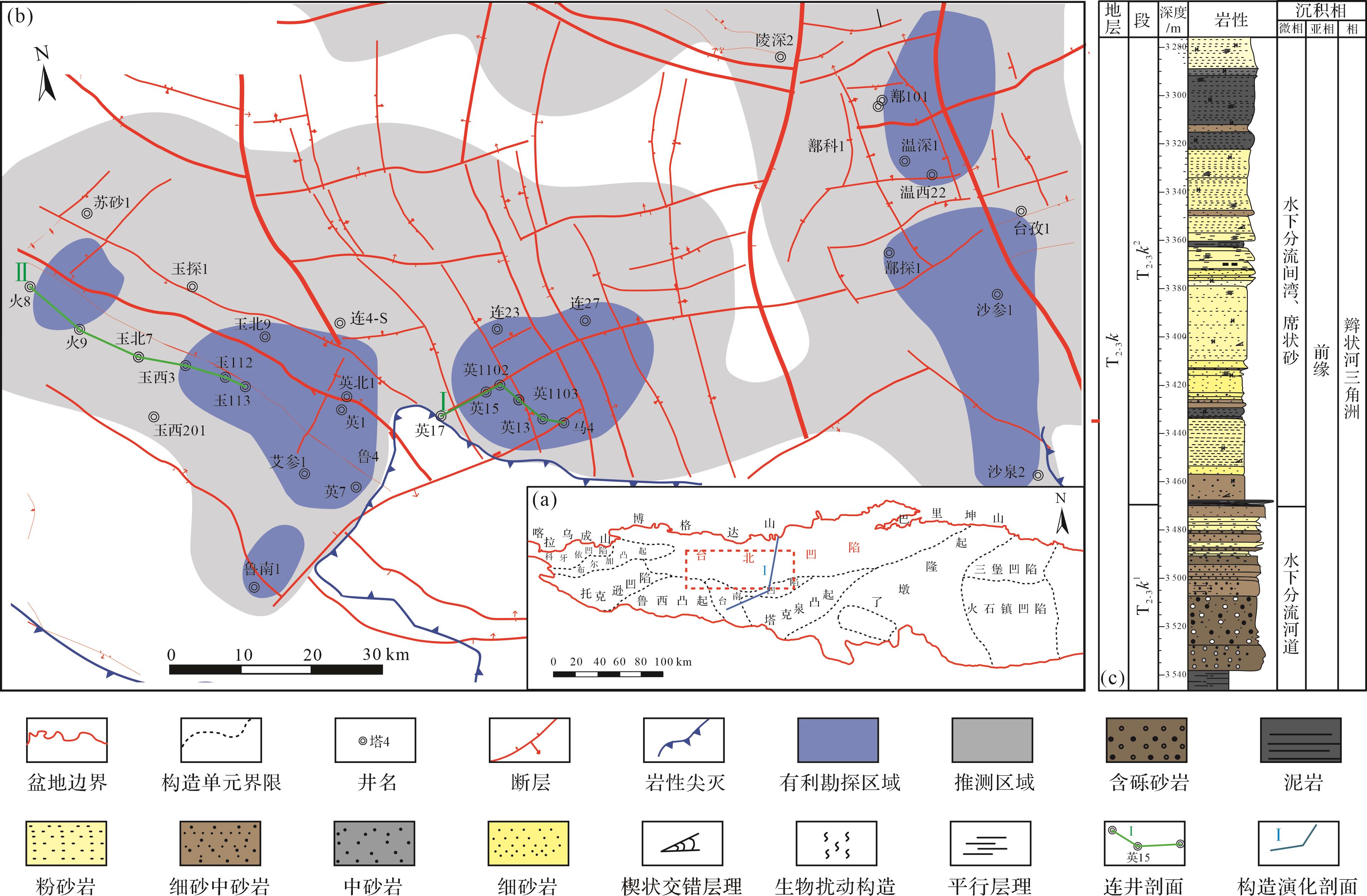

吐哈盆地是一个多旋回的含油气盆地,该盆地是在震旦纪—三叠纪发育克拉通的基础上经过印支—燕山—喜山等多旋回构造运动而形成的[15⁃17]。台北凹陷位于吐哈盆地北部凹陷带的中部,是在前寒武纪结晶基底和前古生代晚二叠世褶皱基底之上发育起来的内陆沉积凹陷,为吐哈盆地的一个次级构造单元[18⁃19](图1a)。根据构造演化特征,台北凹陷可进一步划分为火焰山、红台等12个正向构造单元和胜北洼陷、丘东洼陷、小草湖洼陷3个负向构造单元[20]。台北凹陷中部四面环山,周缘山体的构造演化及地质背景对台北凹陷的沉积发育起着重要的控制作用。台北凹陷在南北向山地的挤压作用下持续隆升,最终形成了“东西高,中间低,南缓北陡”的古地理格局(图1b)[21]。

Figure 1. Division of tectonic units in Turpan⁃Hami Basin (a), structural diagram of the midwestern area of Taibei Sag (b), and comprehensive stratigraphic⁃lithologic histogram of the Triassic Karamay Formation (c)

台北凹陷中西部三叠系自下而上主要包括下三叠统烧房沟组(T1s)、韭菜园子组(T1j)、中上三叠统克拉玛依组(T2-3k)、郝家沟组(T3hj)和黄山街组(T3hs)。克拉玛依组自下而上划分为两段:克拉玛依组一段(T2-3k1)和二段(T2-3k2),T2-3k1主要为粗碎屑沉积,沿盆地边缘呈席状分布,范围较广,推进距离较远,T2-3k2沉积范围较一段略有扩大。克拉玛依组上部以泥岩为主,夹少量细砂岩,下部以砂砾岩为主,夹少量泥岩,厚度介于200~400 m(图1c)。

-

古地貌对台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组的油气成藏具有重要作用,一般认为,古地貌是构造变形、沉积充填、差异压实、风化剥蚀等综合作用的结果[22⁃24]。本次研究基于印模法,选取最大湖泛面为界面,最大湖泛面以下的地层通常认为基本未遭受剥蚀[25],沉积间断最小,因此可以利用界面下沉积的残余地层厚度,恢复目的层位沉积前的古地貌。台北凹陷中西部三叠系各组段的分层方案为上升半旋回的顶界以及与其相接触的不整合的底界作为分层依据,并进行古水深校正,岩性及沉积构造确定[26]。对台北凹陷中西部井上各段地层厚度进行统计,根据各段所占地层厚度比例的统计规律对无井区的地层厚度进行赋值。

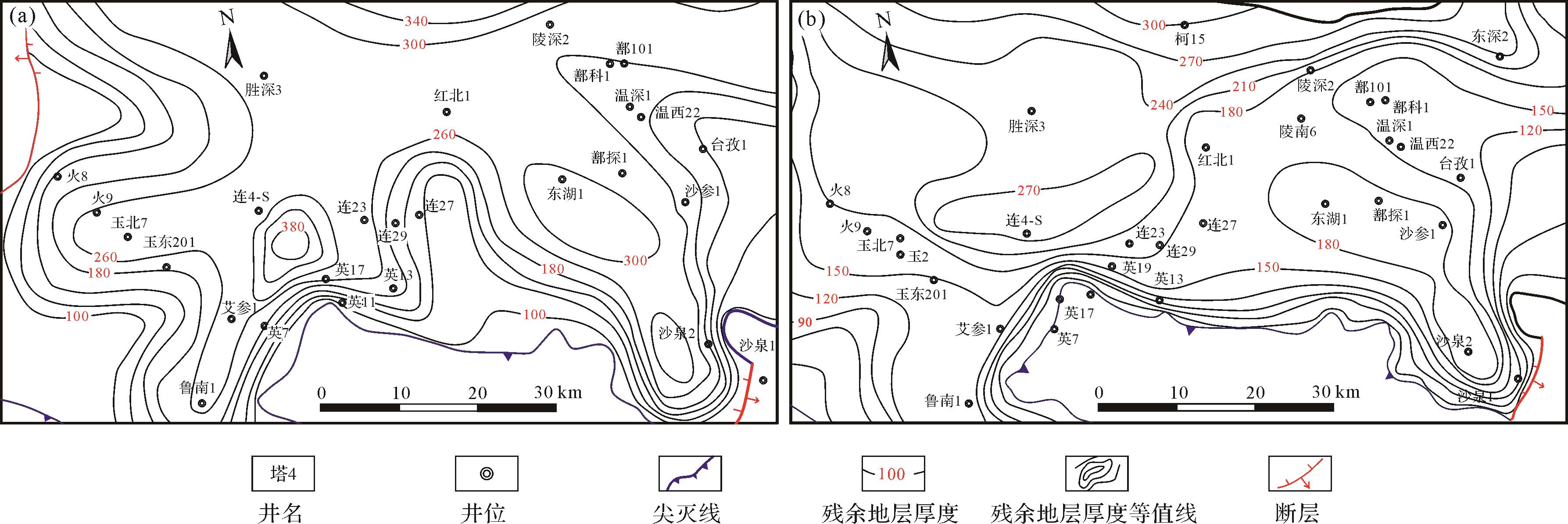

针对克拉玛依组的沉积层序特征和岩石旋回特征,在克拉玛依组最大湖泛面选取了T2-3k1顶部深灰色泥岩。T2-3k1沉积过程整体为湖侵水进的过程,顶部发育多期湖侵泥岩,而一段顶部的深灰色泥岩在全区基本稳定分布,可以作为标志性的湖泛面。按照“填平补齐”的理论,湖泛面以下沉积的地层厚度基本未遭受剥蚀,能够反映沉积期的古地貌特征[27]。根据以上选取的湖泛面,结合井上和二维地震测线上的残余地层厚度,得到T2-3k1的残余地层厚度(图2a)。台北凹陷中西部T2-3k1的残余地层厚度在凹陷北部较大,南部整体相对较小,南部凸起区附近英也尔地区和沙泉次凹的一段地层厚度相对较大。台北凹陷T2-3k2的残余地层分布特征与T2-3k1的整体较为相似,古地形很缓,且沉积范围较T2-3k1略有扩大,具有继承性,在凹陷北部厚度较大,在南部凸起区相对较小(图2b)。

Figure 2. Thickness contour map of residual strata in the First and the Second members of the Karamay Formation

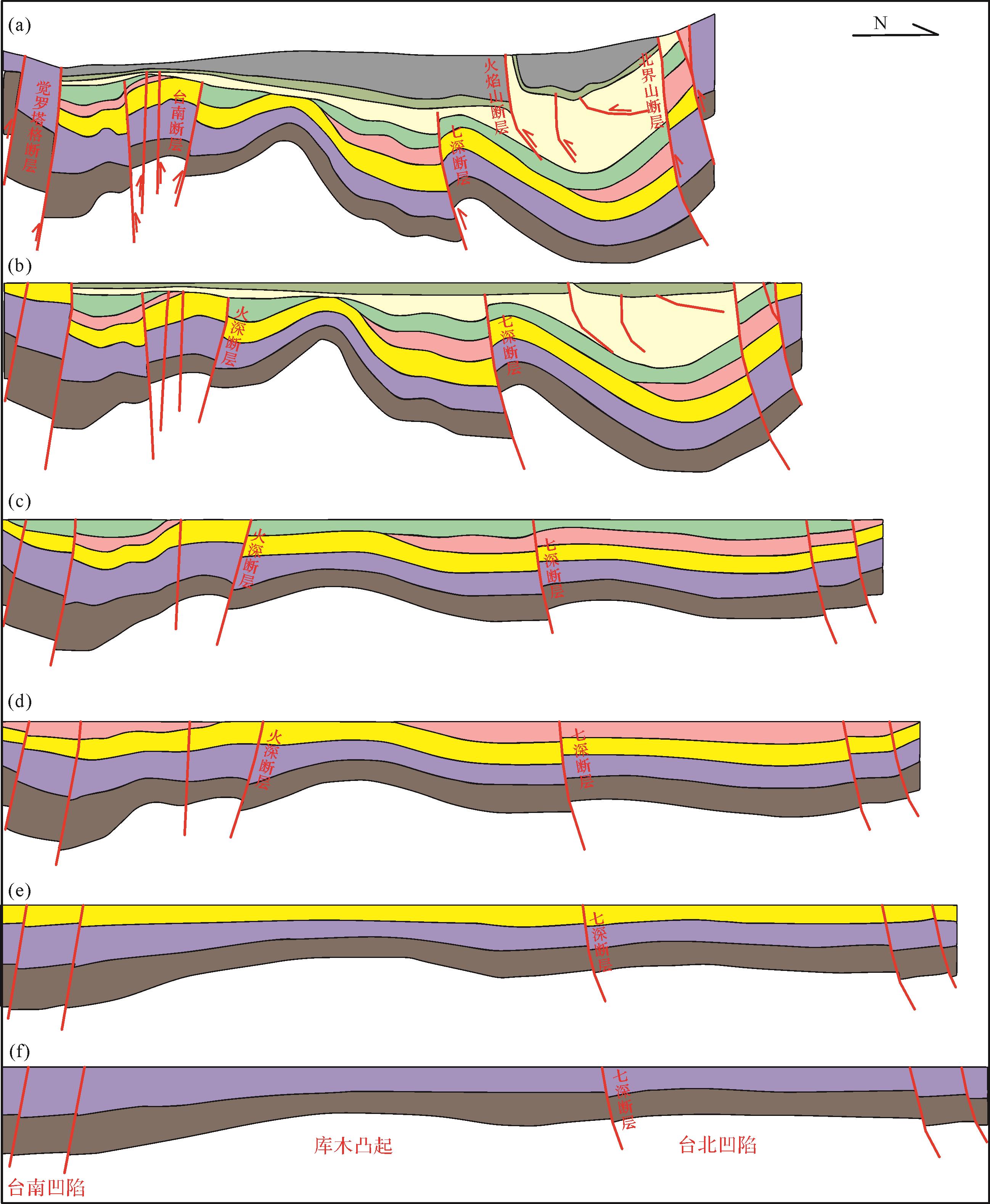

台北凹陷中西部三叠系时期残余地层厚度基本呈现由北向南、由中间向两边逐渐减薄的趋势,说明台北凹陷三叠系北部曾经为沉积中心。根据“填平补齐”的原则,按照印模法恢复出台北凹陷克拉玛依组沉积期的古地貌[27]。T2-3k1沉积期,吐哈盆地周缘造山冲断,而凹陷内整体进入稳定沉降期[15]。克拉玛依组沉积时期台北凹陷整体古地形较缓,与构造演化的稳定凹陷期特征基本吻合,在较缓的地形下形成了克拉玛依组广覆式发育的辫状河三角洲沉积。三叠系沉积期,台南凹陷周缘的古隆起向凹陷内不断推进,并且库木凸起、鲁西凸起以及塔克泉凸起基本成型,七深断层与火深断层作为控凹断层其活动性明显降低,对区内的构造格局控制作用也明显减弱(图3)。此时,古隆起与古洼地之间发育一定程度的坡折地带,为沉积时来自沟槽的古水流进入湖盆预留了足够长的缓冲路径。三叠系沉积期古隆起的幅度、边缘的陡峭程度及与隆中脊的构造差都有明显的降低,沟槽的宽度也明显增大。在这种构造格局的影响下,从沟槽中冲出的载有大量碎屑的古水流相对较缓,水动力相对较弱,依次冲出沟槽后在沟口处便减弱为辫状河沉积,随着辫状河向前推进在河流入湖盆处形成了辫状河平原沉积。

-

由于台北凹陷中西部范围较大,沉积物源复杂,具有多物源特征,所以本次研究主要采用重矿物组合分析法确定沉积古物源[28⁃30]。根据岩石样品测试分析,目的层重矿物主要有锆石、金红石、电气石、石榴石、磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、白钛矿、蓝晶石、绿帘石、十字石、榍石等12种。由于不同类型重矿物具有不同的稳定性,对于物源特征的反映程度也各不相同,因此对于自组织神经网络的输入数据即重矿物含量按照其在沉积、搬运过程中的稳定程度进行人为赋予权重。各种重矿物的稳定性及赋值如表1所示。

重矿物 锆石 金红石 电气石 石榴石 磁铁矿 赤铁矿 褐铁矿 白钛矿 蓝晶石 绿帘石 十字石 榍石 稳定性 极稳定 极稳定 极稳定 较稳定 稳定 稳定 稳定 极稳定 稳定 较稳定 稳定 稳定 权重 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 Table 1. Heavy mineral stability and weight assignment

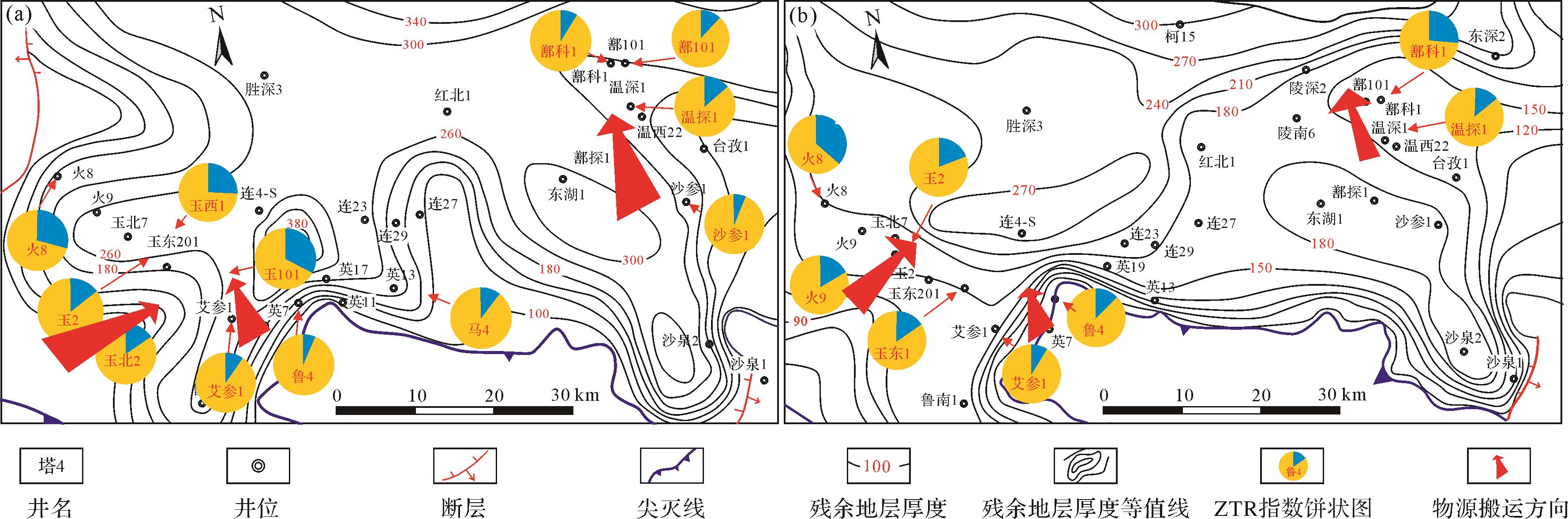

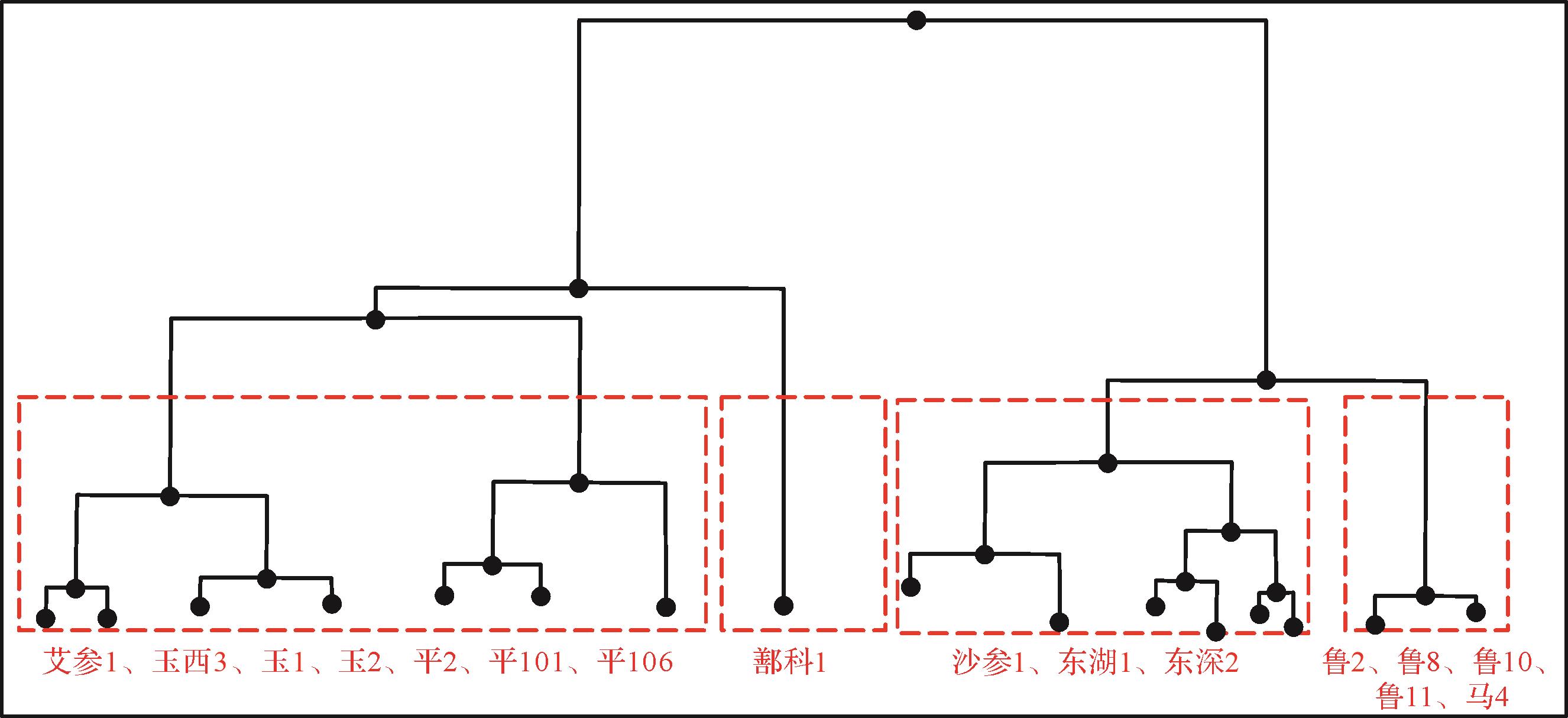

在考虑重矿物组合特征基础上,再结合成熟度参数ZTR指数,来研究台北凹陷中西部T2-3k1和T2-3k2的物源类型。重矿物ZTR指数是研究物源方向的一种重要参数,它是指锆石、电气石和金红石这三种稳定矿物组合所占的百分含量[31]。ZTR指数可以有效地指示物源方向:ZTR指数越低,表明距离源区越近;而ZTR指数越高,则表明距离源区越远[31]。从克拉玛依组重矿物ZTR指数分布可以看出,饼状图中蓝色范围为ZTR指数,ZTR指数增大的方向即为物源搬运方向,距离南部盆地边缘ZTR指数偏小,向盆地中心ZTR指数增大(图4a,b),表明物源主要来源于南部古凸起,盆地北部ZTR指数由南向北增大,表明物源由南向北运移。此外通过克拉玛依组重矿物进行层次聚类分析(图5),不同井的克拉玛依组重矿物物源分析层次聚类结果如图5所示,由聚类结果可知,台北凹陷克拉玛依组“玉”字号的井基本是来自同一个物源,“鲁”字号的为另一个物源,玉东202为混源。沙参1井、东湖1井、东深2井为一个物源,鄯科1为南北物源交会区。

2.1. 古地貌恢复

2.2. 古物源分析

-

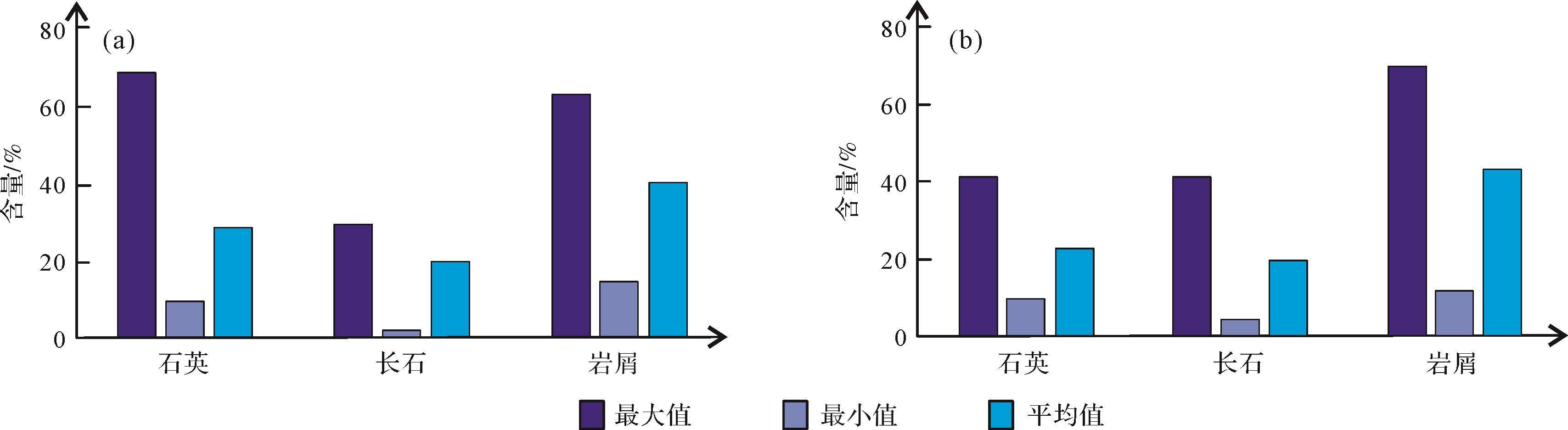

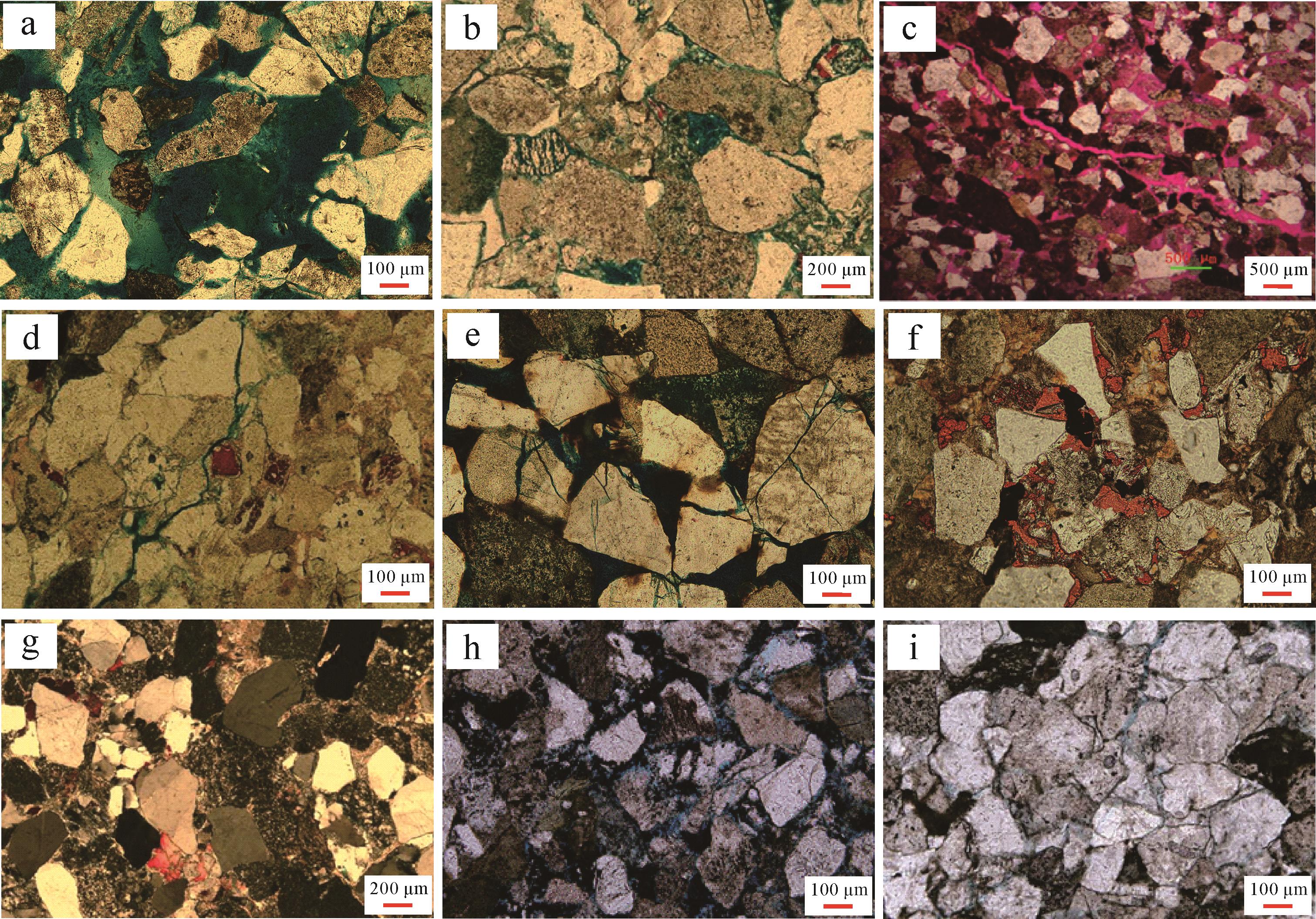

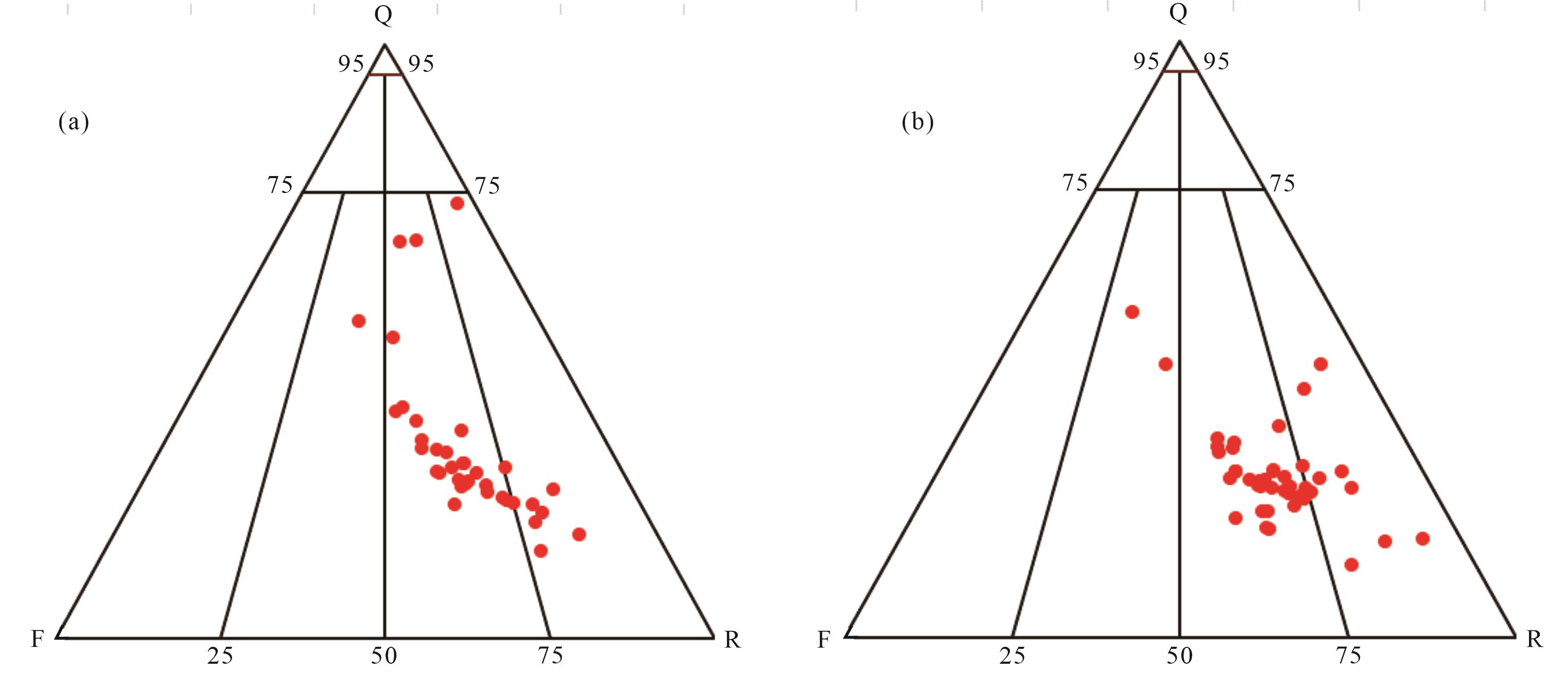

据140块岩石薄片统计,台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组(T2-3k)石英含量14.00%~60.00%,平均为25.10%;长石含量2.00%~30.00%,平均为19.42%;岩屑含量12.00%~78.00%,平均为42.58%,不稳定组分(长石+岩屑)含量占70%以上,储层岩石成分成熟度较低,表现为近物源沉积的特点。三种主要矿物组分含量在克拉玛依组各层段有一定的差别(图6),岩性多为石英砂岩或长石岩屑砂岩。台北凹陷三叠系克拉玛依组储层胶结类型以孔隙型为主,接触方式以点—线接触为主,支撑类型以颗粒支撑为主(图7),整体上磨圆度较差,主要呈次棱角,其次为次圆—次棱角状,分选较好,结构成熟度较高[32]。

Figure 6. Statistics of main clastic content from the Triassic Karamay Formation reservoir in the midwestern Taibei Sag

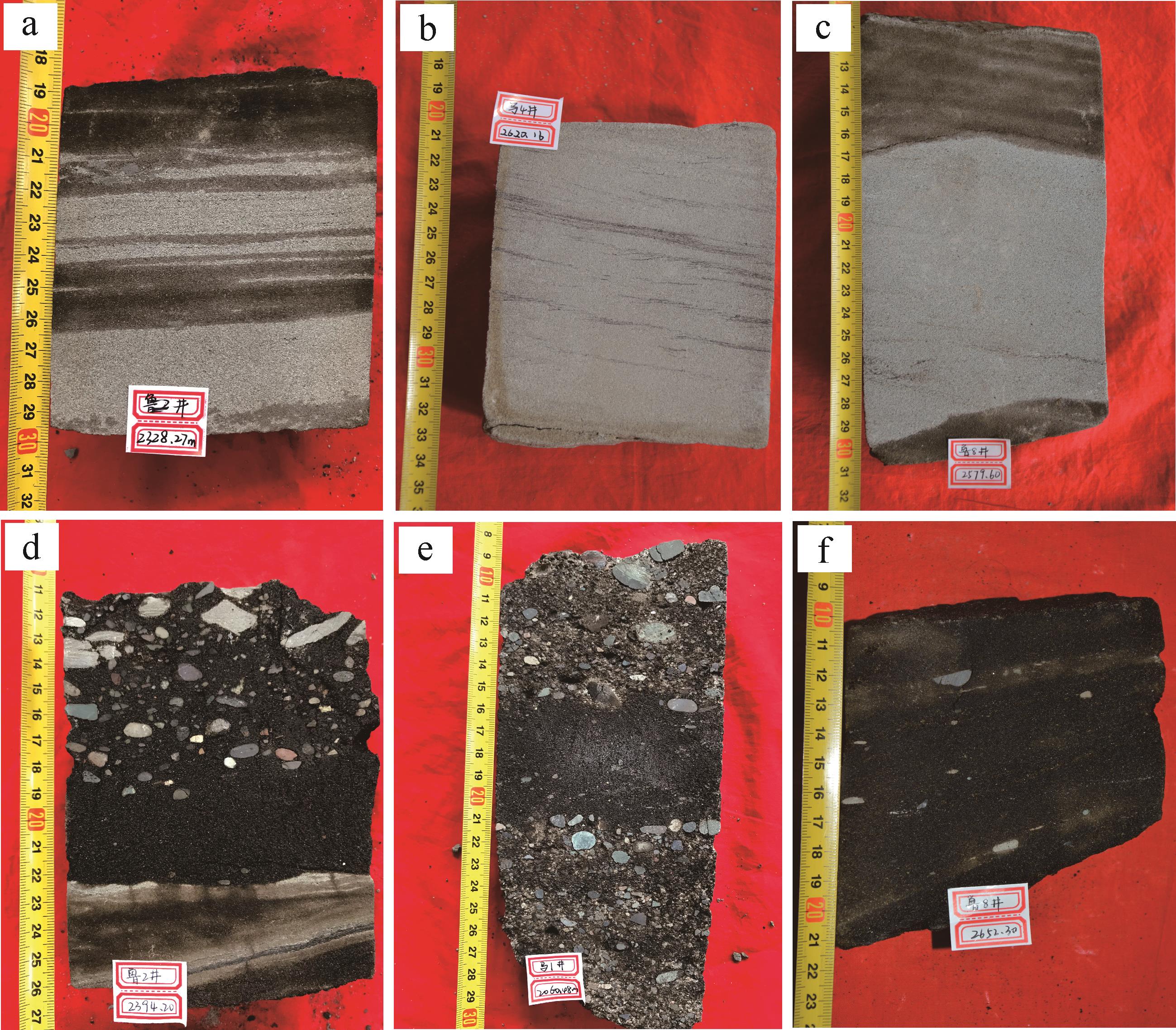

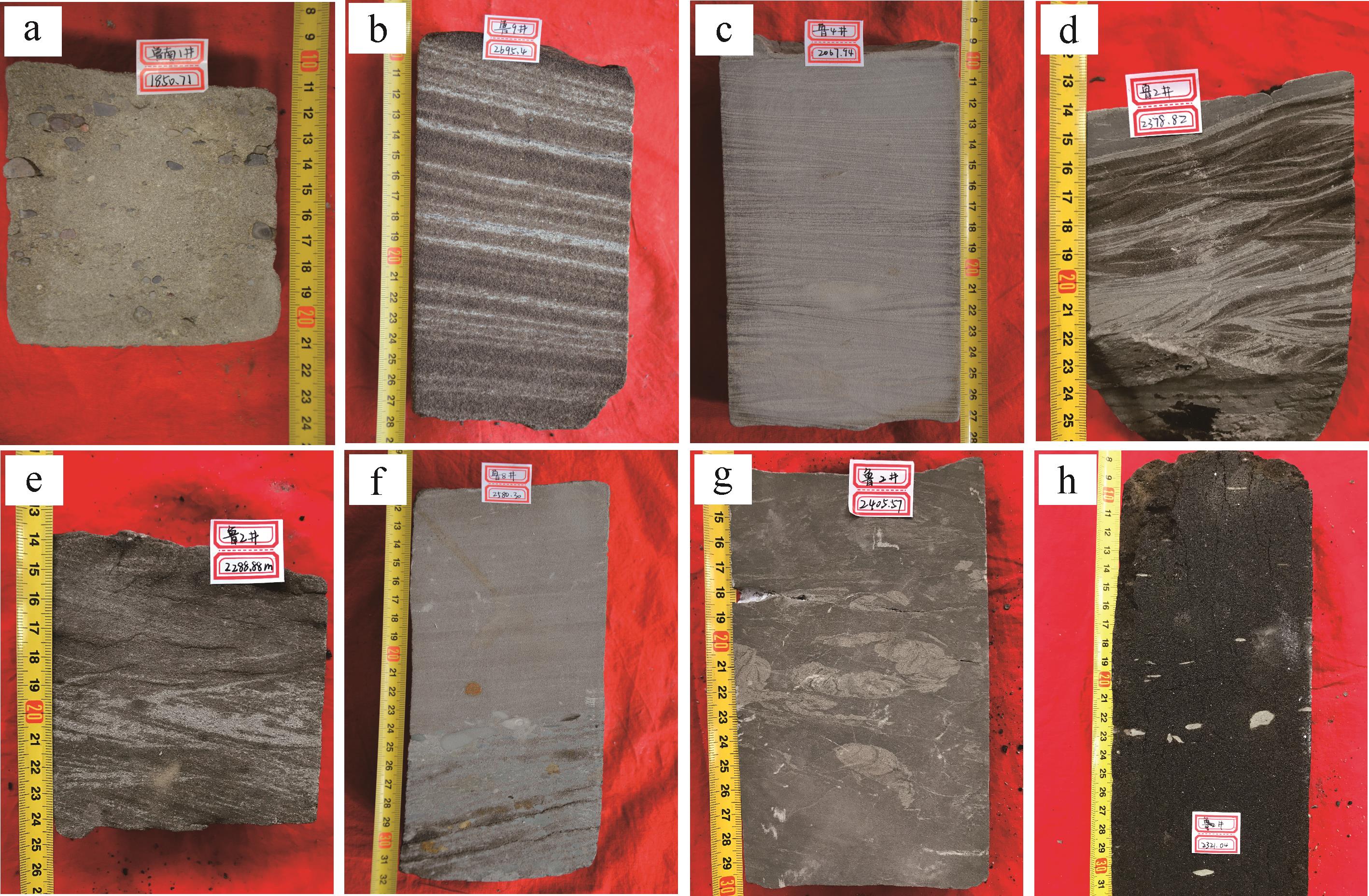

T2-3k1岩性较粗,以粗砂岩、砂砾岩为主,底部发育一套黑色泥岩,颜色以灰色、灰黑色为主,其中发育大套连续砂砾岩,分选较差,磨圆较好,整体含油性较好,常见油浸、油斑的岩性段(图8d~f)。T2-3k2岩性较细,以粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩为主,含中砂—细砂岩,砂岩颜色以灰色、浅灰色为主,常在砂质中见到较好的含油性(图8a~c)。台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组储层砂岩岩性以长石岩屑砂岩为主(图9)。总体反映出T2-3k沉积时期,湖盆水体加深,水动力减缓,沉积环境为还原环境[33]。

Figure 8. Lithological characteristics for the sand body in in the First and the Second members of the Triassic Karamay Formation

Figure 9. Reservoir sandstone classification triangle diagram for the First and the Second members of the Triassic Karamay Formation

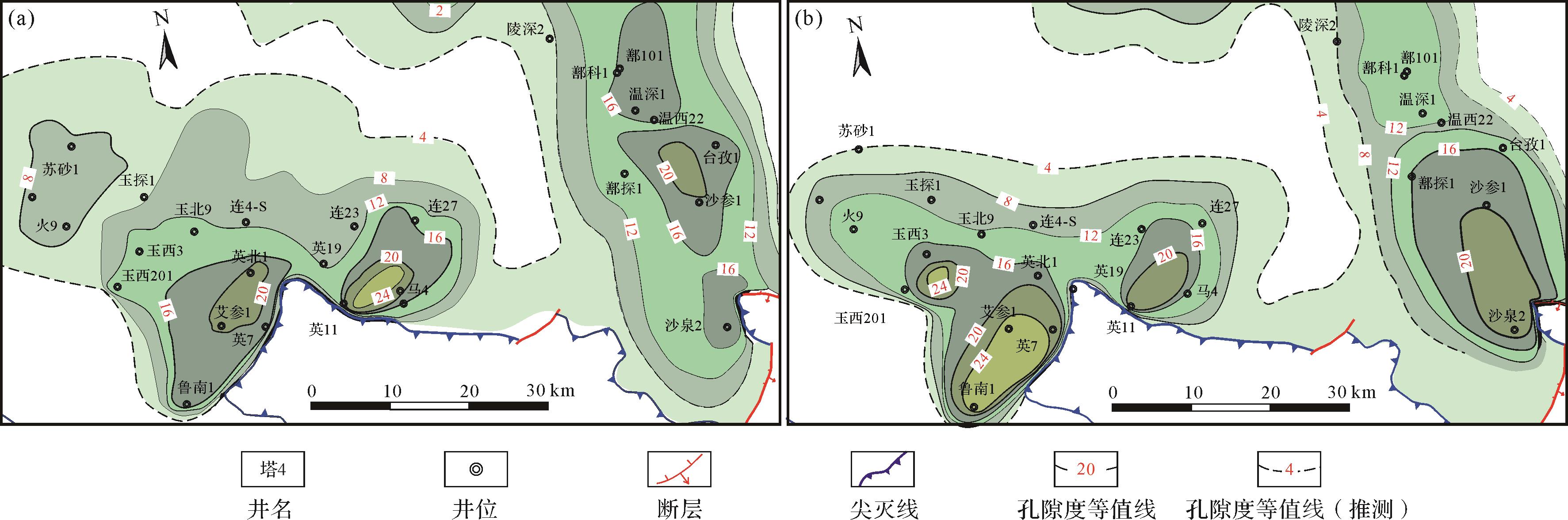

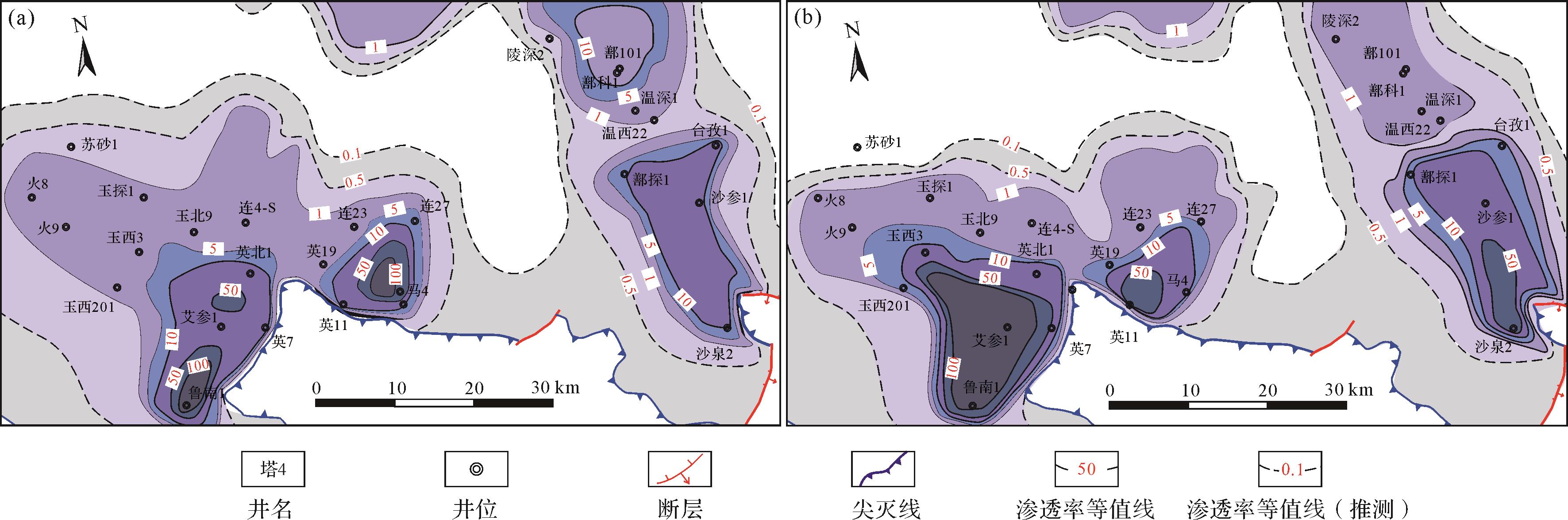

台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组孔隙度和渗透率均较高,其孔隙度平均为22%;渗透率平均为400×10-3 μm2,主要的岩性是细—中砂、粗砂岩及砂砾岩,所以该组储层具有良好的储集性能。根据孔隙度及渗透率平面展布图(图10,11),鲁克沁、英也尔地区及鄯善地区孔渗性较高,中部较低。

Figure 10. Porosity plane distribution for the First and the Second members of the Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

Figure 11. Permeability plane distribution for the First and the Second members of the Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

块状层理在克拉玛依组各个层段的砾岩、砂岩、泥岩等岩石中发育,不具有纹层构造,内部较均匀,结构和组分都没有分异现象。平行层理多见于T2-3k1,主要由平行且几乎水平的纹层状砂和粉砂组成,纹层厚度为毫米级至厘米级(图12b)。波状交错层理多见于T2-3k2,呈现具有相互超覆的前积纹层组成特征的人字形构造或呈收敛束状排列,层系界面呈缓坡状,为水动力较缓的滨浅湖沉积(图12c)。槽状交错层理多见于T2-3k1,纹层斜交与层系界面,底部常有泥砾,沉积于河道环境(图12d)。楔状交错层理多见于T2-3k1,纹层斜交与层系界面,在垂直水流或平行水流方向层系间常彼此切割,为浅水地带或三角洲沉积(图12e)。冲刷充填构造多见于T2-3k1,常伴有明显的冲刷面和底砾岩,反映水动力条件突然加强,新的沉积旋回开始。此外,生物扰动构造明显(图12g,h),底栖生物的活动造成沉积物的层理遭到破坏,其中最为明显的是呈斑点状、条纹状。由于该类构造都是原地形成的,而后随沉积物固结成岩被保存下来,因此是古环境解释的重要依据。综合上述沉积构造特征可知,三叠系沉积时期经历了强度、范围大小不同的冲刷,水体有所加深,动力有所减弱。

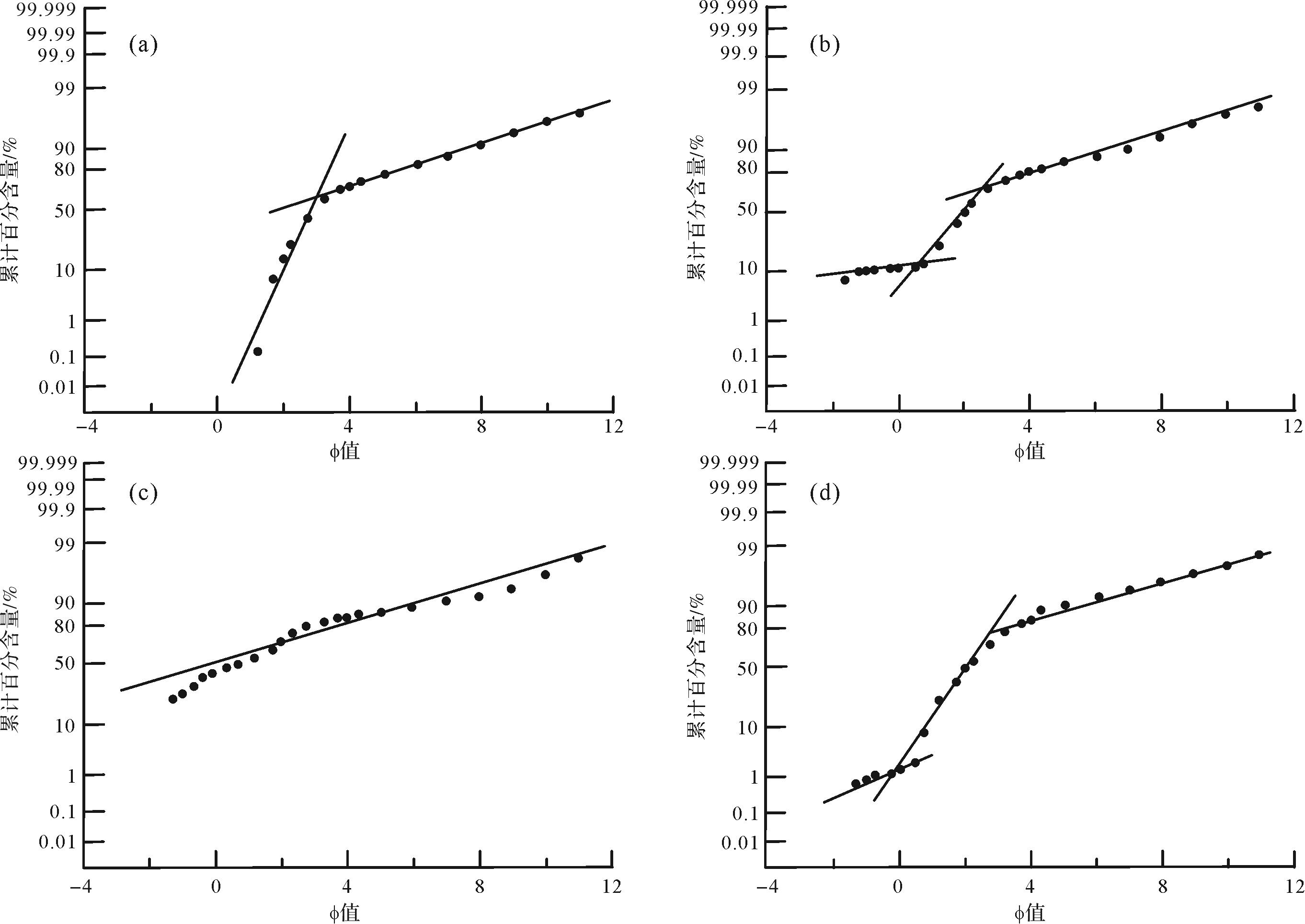

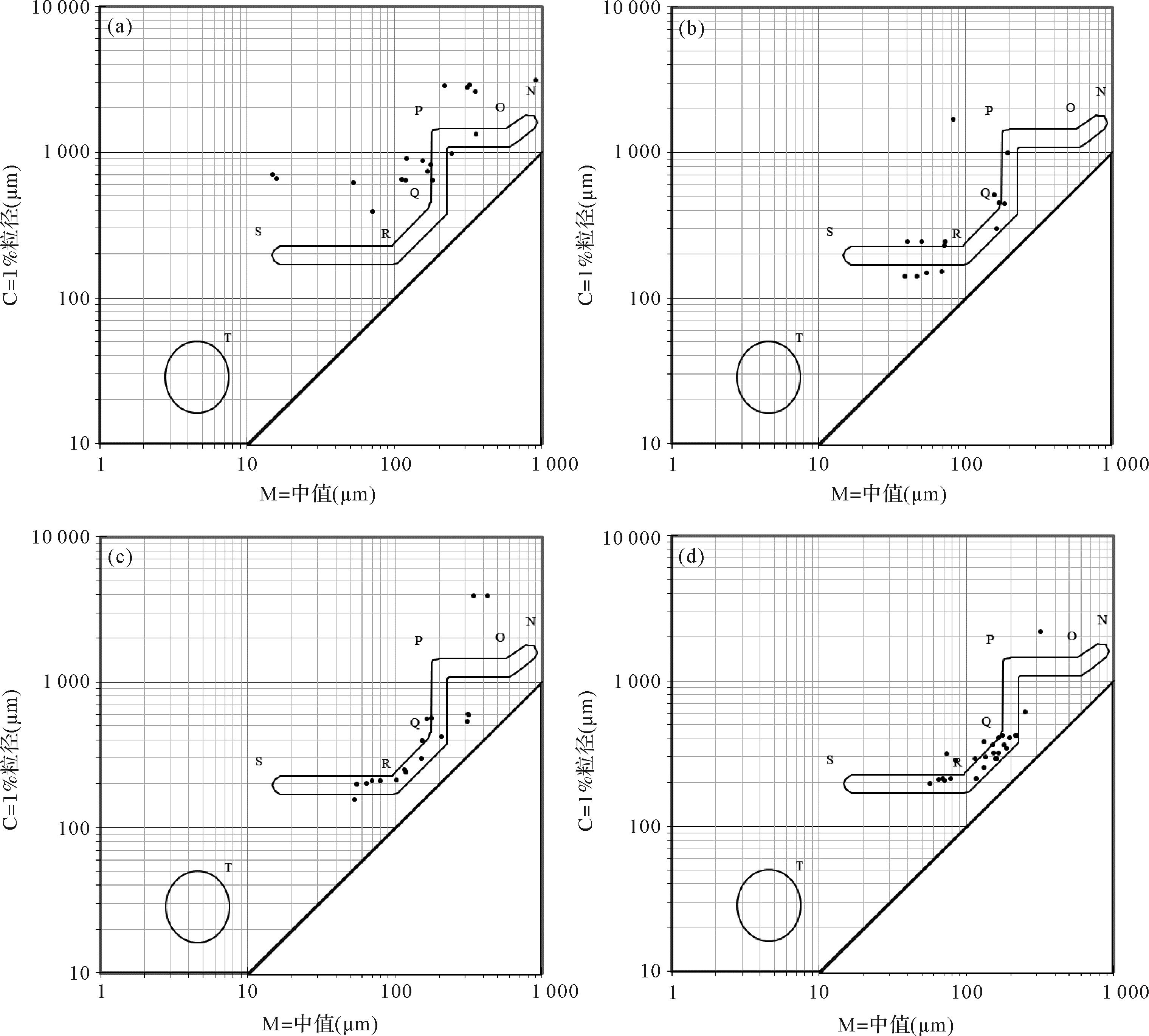

台北凹陷中西部T2-3k1岩石多为含砾砂岩,粒度较粗,反映水动力条件较强,具辫状河三角洲的特点。岩石粒度概率曲线以二段和三段式为主(图13),个别井如鲁南1井一段式较多。跳跃总体斜率介于60°~70°,与滚动总体的截点在0.2附近,与悬浮组分的截点值在2.0左右,悬浮组分含量有所增多,整体上反映克拉玛依组沉积期间水动力条件变弱,堆积速度变慢。C-M图(C值是累积曲线上1%处对应的粒径,M值是累积曲线上50%处对应的粒径)[34⁃35]可通过粒度信息有效地反映该时期是重力流或牵引流为主要水动力特征。通过不同井在的C-M图特征分析(图14),结合测井相特征,连4-S井、艾参1井自然伽马(GR)曲线多呈箱形和钟形,沉积水动力以牵引流为主,鲁4井、鲁2井GR曲线多呈齿化箱形和齿化钟形,沉积水动力以牵引流和水下沉积物重力流作用为主。综上,台北凹陷中西部克拉玛依组以牵引流为主,个别井位在牵引流基础上具备重力流特征。

-

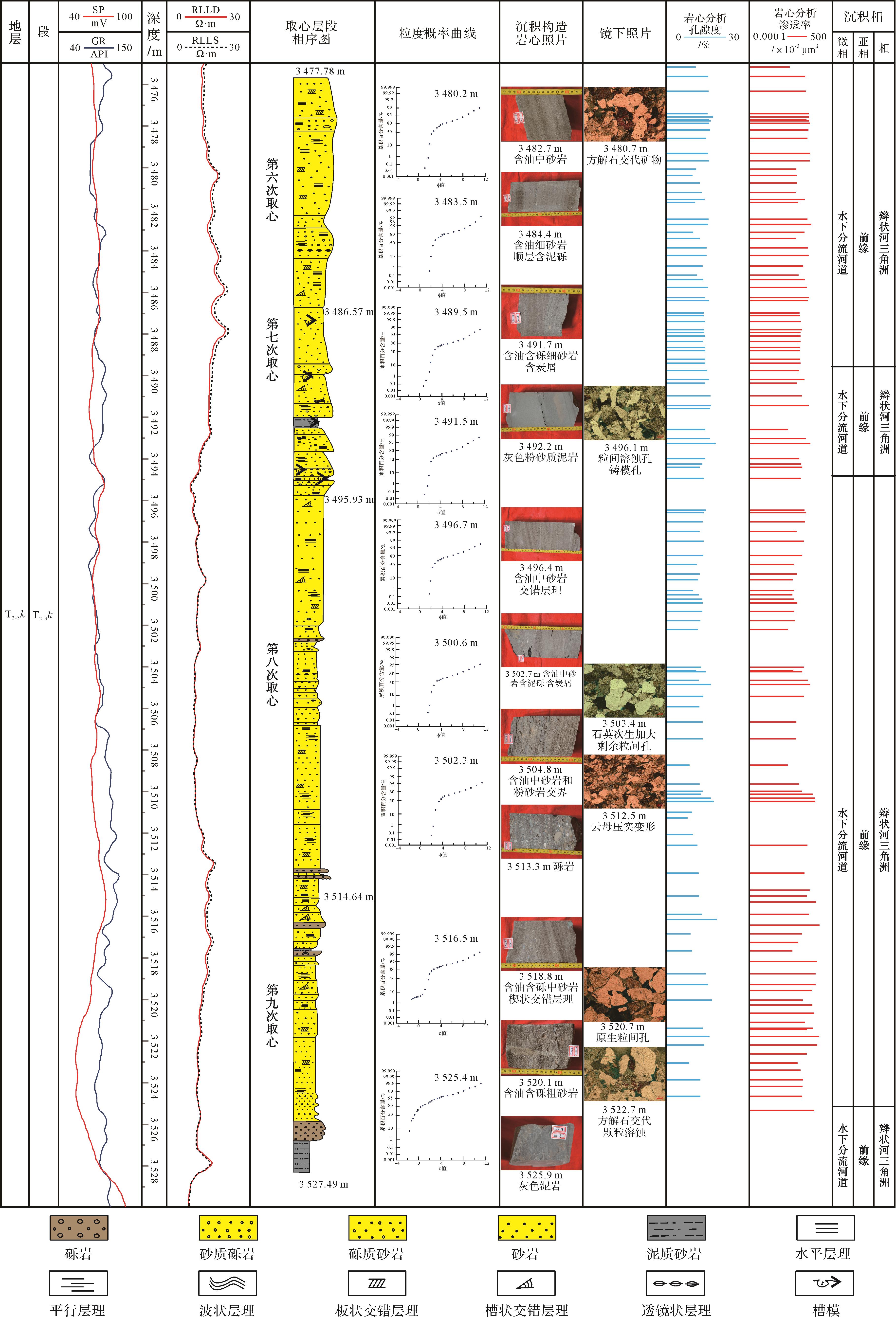

根据单井相分析,台北凹陷玉101井钻穿了三叠系克拉玛依组克一段,共有4次连续取心,自上而下依次命名为第六次至第九次。其单井相分析有以下特征(图15)。第六次取心岩性主要为黑色含油中砂岩,发育平行层理和交错层理,部分岩段可见炭屑,自然电位(SP)负异常,GR低幅度变化,深双侧向电阻率(RILD)和浅双侧向电阻率(RILS)曲线无幅度差,对应的是两个指状高值凸起之间的低谷曲线。第七次取心岩性以黑色含油细砂岩为主,夹少量灰色泥岩、砂质泥岩,发育平行层理、槽状交错层理,部分岩段含炭屑、少量泥砾和裂缝。SP曲线负异常,GR曲线低幅度变化。第八次取心岩性主要为黑色含油中—粗砂岩,部分岩段含泥砾和炭屑,粒度概率曲线以两段式为主。第九次取心岩性以黑色含砾粗砂岩为主夹少量砾岩,油气显示良好。总体岩性由底部的中厚层含砾粗砂岩向上逐步过渡为厚层中—粗砂岩,最后变成中砂岩乃至薄层泥岩,中间夹有薄层的泥质沉积,明显呈正旋回,部分井段底部发育冲刷。SP和GR曲线表现为低钟形的复合形态,底部较为明显,顶部变弱,说明前缘水下分流河道的沉积过程为水动力由增强到逐渐消失,内部夹有曲线的回返现象,表明沉积时存在水动力间歇性的变化;RILD与中感应电阻率(RILM)曲线基本无幅度差,整体呈低谷曲线中间夹有规律的指状高值凸起。综合分析后将该段划为辫状河三角洲前缘水下分流河道微相沉积。

-

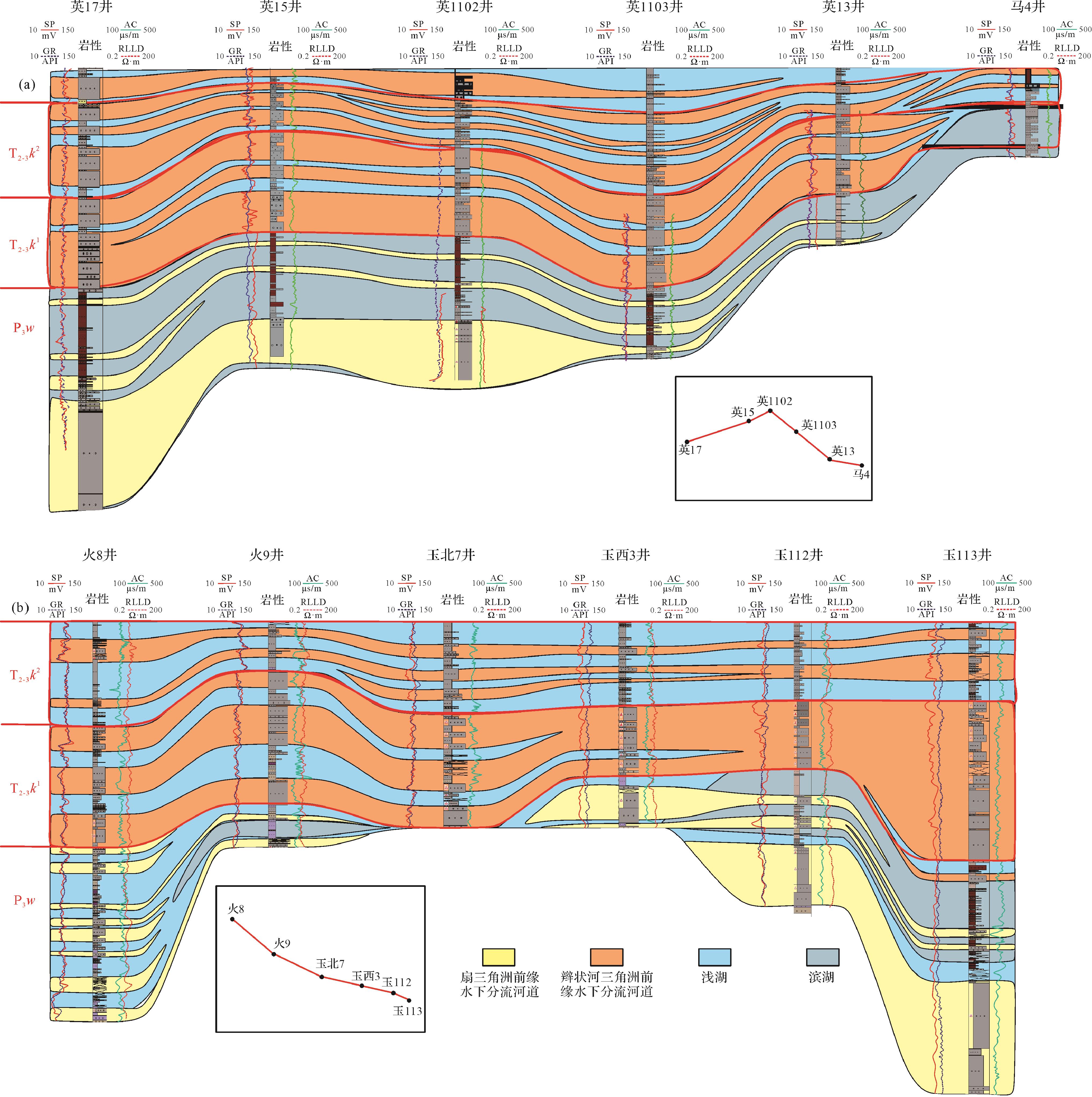

通过分析过英17井—英15井—英1102井—英1103井—英13—马4井的顺物源方向剖面(图16a),可以看出,T2-3k1岩性主要为厚层的砂砾岩、粗砂岩或与泥岩互层,为辫状河三角洲平原水下分流河道微相。砂砾岩总厚度最大可达300 m左右。自下而上水体逐渐加深,沉积由辫状河三角洲平原过渡到前缘,砂泥岩颜色由氧化色向还原色过渡。T2-3k2岩性主要为黑灰色粉砂岩及泥岩,反映出水体变深,横向连通成大片的滨浅湖亚相,整体厚度较薄,含有薄层滩坝砂体。通过分析火8井—火9井—玉北7井—玉西3井—玉112井—玉113井的垂直物源方向的剖面(图16b),可以看出,垂向分布上依然是T2-3k1发育大量厚层、连续的辫状河三角洲水下分流河道砂砾岩,沿盆地边缘呈席状分布,范围较广,推进距离较远,具有南北方向的多个物源。向上至T2-3k2砂体逐渐减薄,主要分布在两侧凸起前缘。表明台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组进入新一轮的构造沉降和湖盆扩张期,南北充足的物源向中间湖盆大范围推进和沉积的过程。整体来看,沉积相横向分布连续性较好、砂体连通性较强。综合英17井—英15井—英1102井—英1103井—英13—马4井的剖面和火8井—火9井—玉北7井—玉西3井—玉112井—玉113井的剖面等两条台北凹陷中西部三叠系连井剖面可以看出,三叠系克拉玛依组主要发育辫状河三角洲亚相和滨浅湖亚相。

-

由于不同沉积环境的水介质有不同的物理化学条件,利用对沉积环境敏感的元素或元素组合可以定性或半定性地恢复古沉积环境,这就为利用沉积物微量元素及其含量进行古环境分析提供了理论依据[36⁃37]。本次研究利用微量元素分析方法对台北凹陷中西部三叠系沉积环境进行分析。

-

V和Ni元素的相对含量受沉积环境的控制,通常情况下,高的V/Ni比值可以指示缺氧还原的水体环境,而低的V/Ni比值一般指示富氧的沉积环境[38]。研究表明:厌氧还原环境中,V/(V+Ni)>0.84,V/Cr值大于4.25;水体分层不强的厌氧环境及亚还原环境中,V/(V+Ni)值介于0.60~0.84,V/Cr值介于2.00~4.20;氧化环境中,V/(V+Ni)<0.60,V/Cr小于2.00。

如表2所示,台北凹陷中西部T2-3k1时期,V/(V+Ni)>0.60,V/Cr介于2.00~4.20,表明处于厌氧还原环境,局部V/(V+Ni)>0.60,V/Cr<2.00,为弱还原环境;T2-3k2时期,V/(V+Ni)>0.60,V/Cr介于2.00~4.20,表明处于厌氧还原环境,局部V/(V+Ni)>0.60,V/Cr<2.00,为弱还原环境。

井号 段 深度/m V/(V+Ni) V/Cr 井号 段 深度/m V/(V+Ni) V/Cr 玉1071 T2-3k1 3 518.00 0.92 2.92 鲁8 T2-3k2 2 553.40 0.90 3.15 玉101 T2-3k1 3 520.70 0.91 2.86 玉东1 T2-3k2 2 630.60 0.89 2.38 玉2 T2-3k1 3 411.56 0.87 8.28 玉东1 T2-3k2 2 650.50 0.91 2.61 玉东1 T2-3k1 3 078.92 0.89 3.04 玉东2 T2-3k2 2 674.89 0.92 2.82 玉东2-113 T2-3k1 2 742.20 0.89 1.31 玉东2 T2-3k2 2 749.50 0.90 1.92 沙参1 T2-3k1 2 767.65 0.93 2.43 玉东3 T2-3k2 2 818.80 0.91 2.90 火8 T2-3k1 4 648.44 0.83 1.52 鄯科1 T2-3k2 4 640.11 0.98 2.64 Table 2. Microelement content statistics of the Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

-

通过Sr/Cu的比值关系可以判断古气候环境[39],Sr/Cu主体介于1.30~5.00,为半潮湿气候,Sr/Cu>5.00,以干热气候为主,为半干燥、干燥气候。如表3所示,台北凹陷中西部T2-3k1时期西南部大多数地区1.30<Sr/Cu<5.00,为半湿润气候,局部半干燥;西北部Sr/Cu>5.00,为半干燥、干燥气候。T2-3k2时期大多数地区Sr/Cu>5.00,为干燥气候。

井号 段 深度/m Sr/Cu 井号 段 深度/m Sr/Cu 玉东1 T2-3k1 3 291.74 10.12 玉东1 T2-3k2 2 606.65 9.11 玉东2-113 T2-3k1 2 742.20 5.69 玉东1 T2-3k2 2 630.60 6.00 玉东2 T2-3k1 2 824.80 7.12 玉东3 T2-3k2 2 818.80 9.17 火8 T2-3k1 4 648.44 34.50 陵深2 T2-3k2 5 134.27 20.00 火8 T2-3k1 4 651.38 28.20 玉东2 T2-3k2 2 674.89 3.07 火8 T2-3k1 4 653.25 23.00 玉东2 T2-3k2 2 675.36 0.75 艾参1 T2-3k1 2 388.30 5.00 玉101 T2-3k1 3 495.00 1.53 玉2 T2-3k1 3 411.56 2.11 玉101 T2-3k1 3 512.50 1.08 玉东1 T2-3k1 3 075.40 2.79 玉东2 T2-3k1 2 827.85 4.58 Table 3. Sr/Cu content statistics of the Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

-

Mg/Ca常作为淡水和咸水沉积的判别参数,通过Mg/Ca的关系可判断古盐度环境[40]。当Mg/Ca≤0.25时,为微咸水;当0.25<Mg/Ca≤0.50时,为半咸水;当0.50<Mg/Ca≤1.00时,为咸水;当Mg/Ca>1.00时,为盐湖环境[41]。如表4所示,台北凹陷中西部T2-3k1时期大部分井Mg/Ca>1.00,推测为盐湖环境,局部0.50<Mg/Ca≤1.00,为咸水。但比值波动较大,说明该地区盐度变化较大。T2-3k2时期大部分井Mg/Ca>1.00,为盐湖环境,局部Mg/Ca≤0.25,为微咸水环境;个别地区0.50<Mg/Ca≤1.00,为咸水环境。

井号 段 深度/m Mg/Ca 井号 段 深度/m Mg/Ca 艾参1 T2-3k1 2 388.30 1.24 东湖1 T2-3k2 3 792.00 3.91 鲁2 T2-3k1 2 326.10 11.51 东深2 T2-3k2 4 780.25 0.22 鲁2 T2-3k1 2 399.75 0.53 鲁2 T2-3k2 2 222.37 2.75 鲁8 T2-3k1 2 677.63 13.27 鲁8 T2-3k2 2 553.40 0.23 鲁南1 T2-3k1 1 850.71 4.97 温深1 T2-3k2 4 129.37 3.92 玉101 T2-3k1 3 492.40 16.97 玉东1 T2-3k2 2 606.65 3.27 玉101 T2-3k1 3 522.70 6.78 玉东2 T2-3k2 2 721.50 9.91 玉1 T2-3k1 3 332.40 13.53 玉东3 T2-3k2 2 818.80 2.56 玉2 T2-3k1 3 398.20 0.27 鄯科1 T2-3k2 4 640.11 6.48 玉2 T2-3k1 3 422.10 19.37 陵深2 T2-3k2 5 133.00 1.41 鄯科1 T2-3k1 4 837.00 12.49 英1 T2-3k2 2 382.35 0.72 火8 T2-3k1 4 651.38 0.68 — — — — Table 4. Mg/Ca content statistics of the Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

-

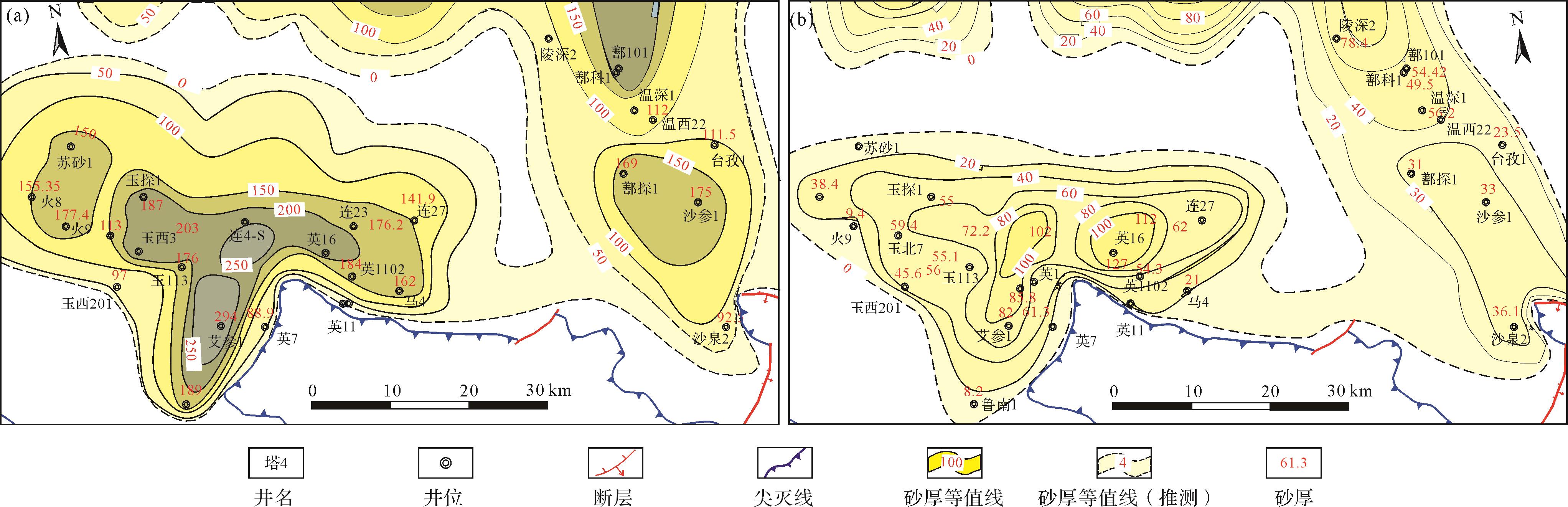

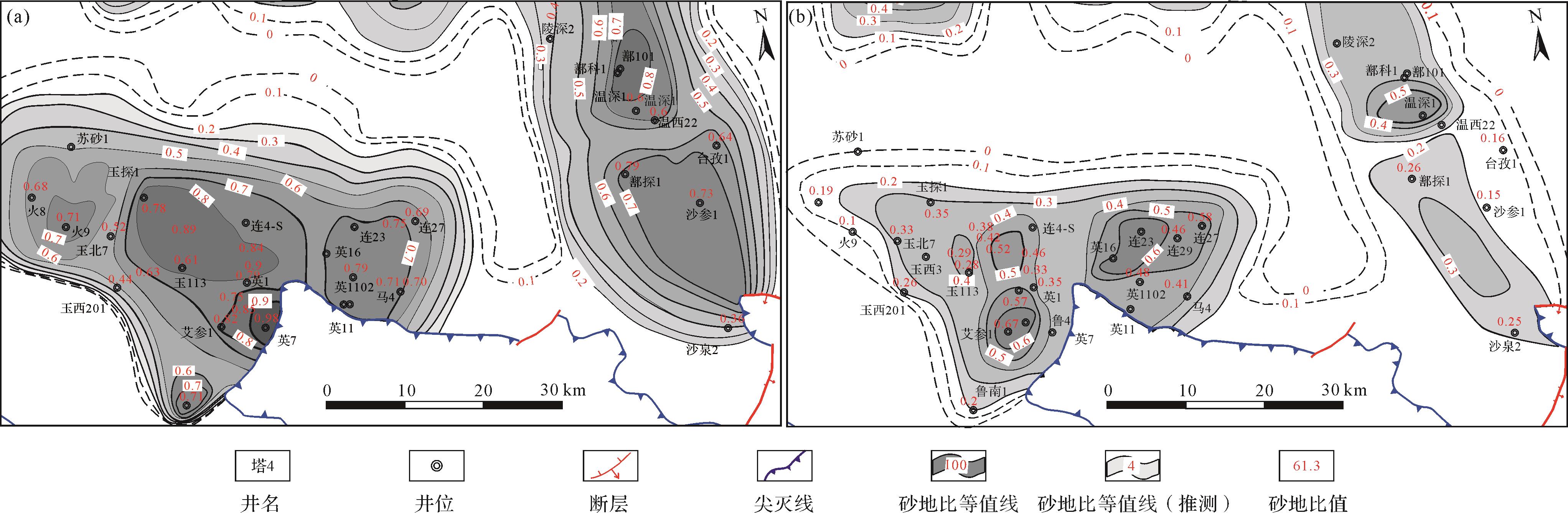

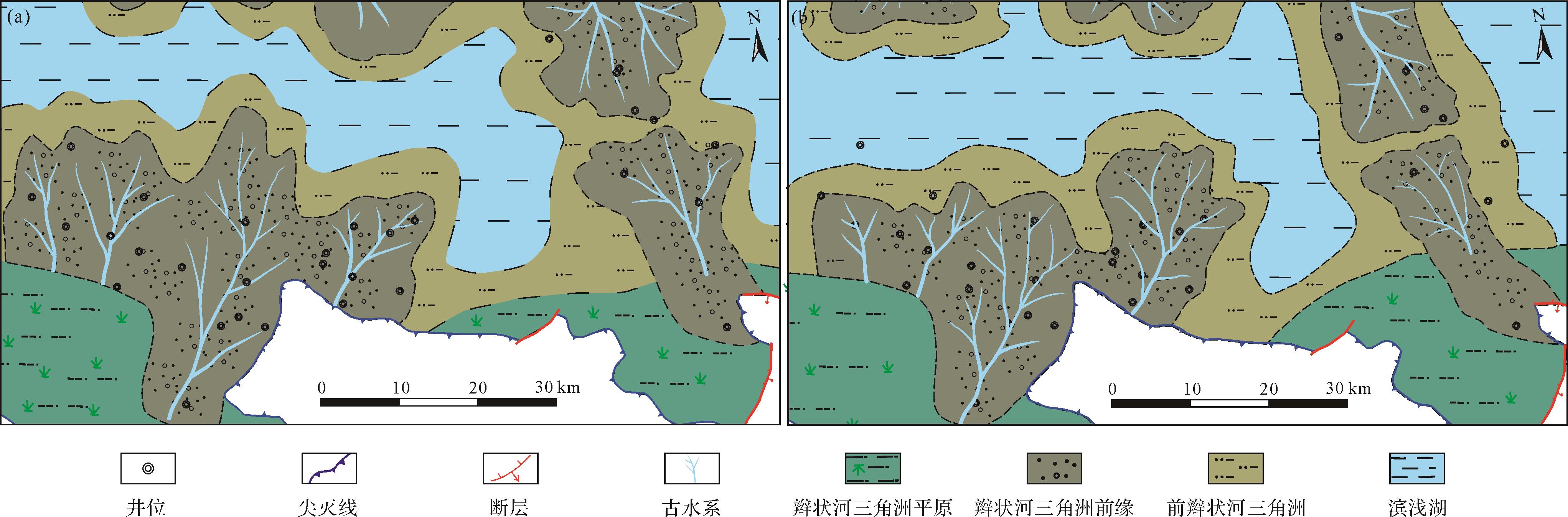

根据砂砾岩厚度、砂地比,充分利用古地貌、古沉积环境等,对沉积相进行外推,最终确定了沉积相在平面上的展布。在确定台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组储层孔渗标准的基础之上,厘清了砂体厚度平面分布规律,并绘制砂体厚度等值线图(图17a)。受古地貌影响,台北凹陷中西部T2-3k1时期主要为辫状河三角洲前缘沉积,沿盆地边缘呈席状分布,范围较广。T2-3k2时期依然主要发育辫状河三角洲前缘沉积,沿盆地边缘呈席状分布。

Figure 17. Thickness contour map of the sand body in the First and the Second members of the Triassic Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

T2-3k1沉积期,吐哈盆地周缘造山冲断,而凹陷内整体进入稳定沉降期,古地形坡度较缓,沉积厚度整体变化较小。水下分流河道砂体较为发育,砂体厚度大,分布范围广,沿着凸起前缘呈裙带状分布。T2-3k1砂地比较大,整体上由凸起前缘向凹陷内部砂地比逐渐减小(图18a)。综合砂体厚度等值线与砂地比等值线,确定了台北凹陷T2-3k1的沉积相平面展布(图19a)。T2-3k1辫状河三角洲范围较广,推进距离较远。同时受古沉积环境影响,山区季节性河流发育,它们将大量风化物携带至三角洲前缘以外,并在盆地中央堆积起来。构成水下分流河道的沉积砂体普遍为厚层,厚度介于150~200 m,且具有良好的侧向延展性。

Figure 18. Contour map of the sand ratio in the First and the Second members of the Triassic Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

Figure 19. Plane distribution of the sedimentary facies in the First and the Second members of the Triassic Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

台北凹陷中西部T2-3k2沉积期古地貌与T2-3k1具有继承性,古地形整体变化不大。T2-3k2沉积前古地形坡度较缓,沉积地层厚度整体变化较小。砂体厚度较薄,主要分布在两侧凸起前缘(图17b)。砂地比由凸起边缘向凹陷内部逐渐减小(图18b)。综合砂体厚度等值线与砂地比等值线,确定了台北凹陷中西部T2-3k2沉积相平面展布(图19b)。T2-3k2依然为辫状河三角洲和滨浅湖相沉积,沿盆地边缘呈席状分布,南部扇体范围缩小,具有南北方向的多个物源。

3.1. 岩石相、单井相及剖面相分析

3.1.1. 岩石相

3.1.2. 单井相

3.1.3. 剖面相

3.2. 沉积环境分析

3.2.1. 氧化还原条件

3.2.2. 古气候环境分析

3.2.3. 古盐度

3.3. 沉积相平面展布特征

-

根据砂岩厚度、沉积微相参数(砂地比)、物性参数(孔隙度、渗透率)等(表5),综合利用模糊评价的方法能够对储层进行综合评价[42⁃44]。根据砂岩厚度可以看出,台北凹陷玉北2、艾参1、玉北1、英北3等井所在区域三叠系克拉玛依组是目前最有利储层分布区,其次为玉西3、玉探1、玉北8等井区。根据砂地比,可以看出英7、玉探1、英北1、玉北6等井所在区域三叠系克拉玛依组是目前最有利储层分布区,其次为艾参1、鄯科1、玉北1等井区。根据孔隙度可以看出,英13、英北1、鲁2、马4等井所在区域三叠系克拉玛依组是目前最有利储层分布区,其次为玉北2、沙参1、温深1等井区。根据渗透率可以看出,英13、鲁2、马4等井所在区域三叠系克拉玛依组是目前最有利储层分布区,其次为艾参1、英7、玉北2等井区。

层位 克拉玛依组(T2-3k) 井号 一段(T2-3k1) 二段(T2-3k2) 井号 一段(T2-3k1) 二段(T2-3k2) 砂厚/m 砂地比 玉北2 350.00 56.00 英7 0.98 0.62 艾参1 294.00 82.00 玉探1 0.90 0.29 玉北11 283.00 102.00 英北1 0.90 0.33 英北3 276.00 92.00 玉北6 0.89 0.30 玉东4-5 260.00 70.00 玉北602 0.89 0.42 玉北9 244.00 60.90 玉北9 0.88 0.38 连4-S 242.00 121.00 英北2 0.87 0.35 玉北1 241.80 42.60 玉北8 0.87 0.52 鲁2 240.00 85.80 英北3 0.84 0.46 英北1 234.80 49.70 艾参1 0.82 0.67 玉西3 225.00 55.10 鄯科1 0.82 0.32 玉探1 221.00 55.00 玉北1 0.80 0.29 玉北8 215.00 88.50 鲁南1 0.80 0.20 井号 一段(T2-3k1) 二段(T2-3k2) 井号 一段(T2-3k1) 二段(T2-3k2) 孔隙度/% 渗透率/×10-3μm2 英13 25.2 22.50 鲁南1 137.00 200.00 英北1 24.5 19.50 英13 124.00 61.20 鲁2 23.00 25.00 鲁2 70.00 200.00 马4 22.00 19.50 塔6 70.00 91.50 塔6 22.00 24.00 马4 53.00 27.20 英11 20.50 24.00 英北1 46.70 27.20 艾参1 20.00 25.00 英11 35.70 91.90 台孜1 19.81 15.00 艾参1 31.00 200.00 英7 19.50 23.00 台孜1 29.00 8.00 玉北2 18.50 16.50 英7 27.00 43.00 沙参1 18.26 17.50 玉北2 20.70 200.00 温深1 18.00 12.50 沙参1 19.50 15.80 Table 5. Evaluation parameters of each well in the Triassic Karamay Formation in the midwestern Taibei Sag

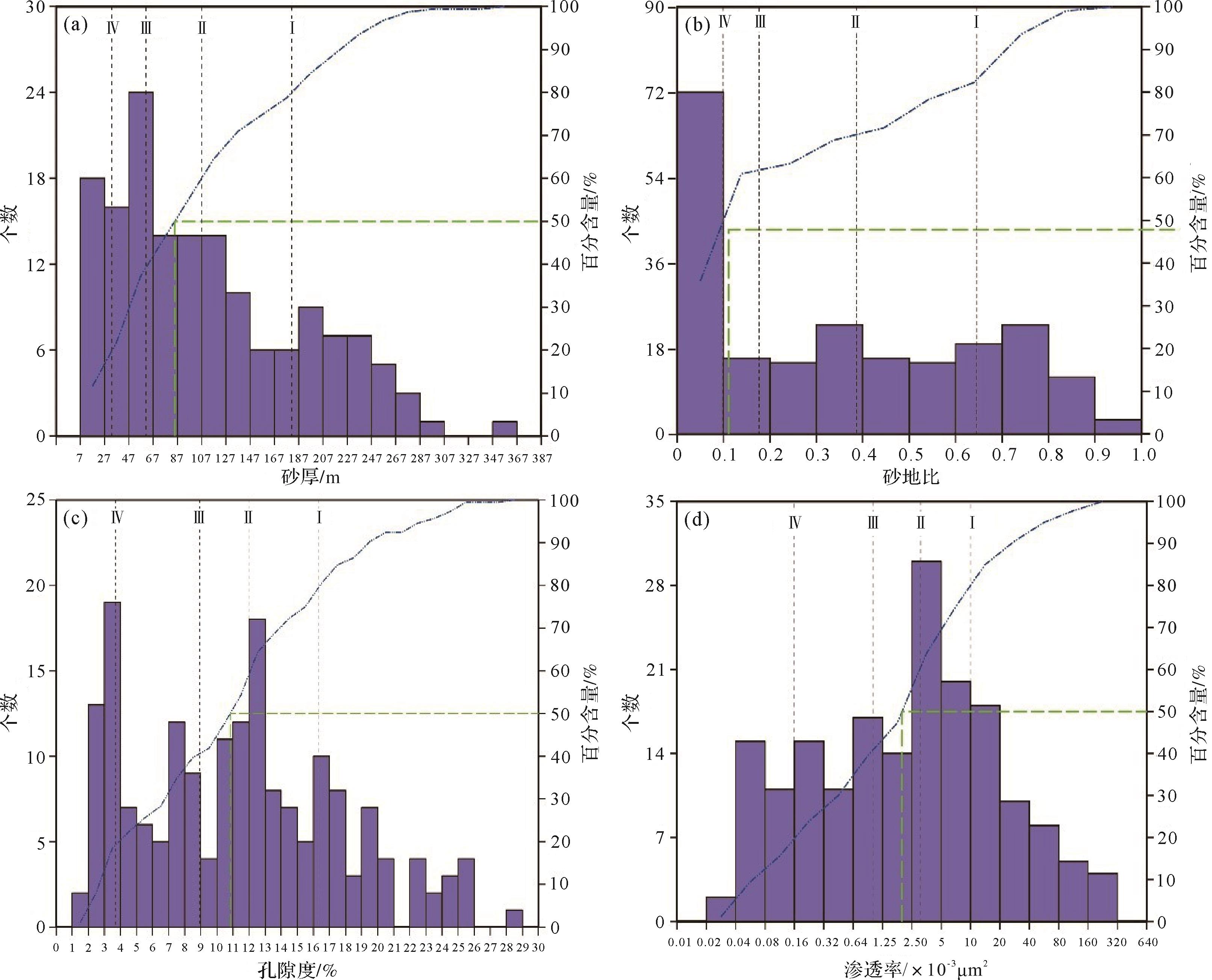

根据台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组的砂岩厚度、砂地比、孔隙度、渗透率等统计数据,绘制了4类评价参数的频率分布直方图(图20),将数据进行4等分,含量大于20%为Ⅰ类储层,含量介于20%~40%为Ⅰ类储层到Ⅱ类储层的过渡,含量介于40%~60%为Ⅱ类储层到Ⅲ类储层的过渡,含量介于60%~80%为Ⅲ类储层到Ⅳ类储层的过渡,含量大于80%为Ⅳ储层。据此建立三叠系克拉玛依组储层分类评价标准。

Figure 20. Histograms of thickness, sandstone⁃to⁃ground ratio, porosity, and permeability distribution for the Karamay Formation glutenite in the midwestern Taibei Sag

依据孔隙度等值线图、渗透率等值线图、砂厚等值线图和砂地比等值线图,结合各井测井数据,根据对储层影响的重要程度,赋予了4类评价参数相应的模糊评价权重。根据台北凹陷三叠系克拉玛依组的实际物性资料,结合地质特征,对砂岩厚度、砂地比、孔隙度、渗透率共4个参数建立储层分类评价标准及相应的模糊评价权重(表6)。

评价参数 权重 储层类型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 砂厚 0.30 180.00 107.00 60.00 30.00 砂地比 0.20 0.65 0.38 0.17 0.10 孔隙度 0.30 16.00 12.00 9.00 4.00 渗透率 0.20 10.00 3.00 1.00 0.16 Table 6. Reservoir evaluation criteria and parameter weights of the Triassic Karamay Formation

台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组有效储层成因机制复杂,沉积微相(砂地比)、砂岩厚度、孔隙度、渗透率均对有效储层的发育具有控制作用,采用模糊数学评价的方法对储层进行综合评价。下面以玉探1井为例对T2-3k1储层进行评价计算。隶属度函数的选取及计算(表7),采用升半梯形法描述4类评价参数的隶属函数[45]。

评价参数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 砂岩厚度R1 1 0 0 0 砂地比R2 1 0 0 0 孔隙度R3 0 0 0.30 0.70 渗透率R4 0 0.05 0.95 0 Table 7. Membership degree of evaluation parameters to evaluation grade for T2⁃3k1 of the Triassic Karamay Formation in well Yutan 1

对于三叠系克拉玛依组4个评价参数的各因子隶属度评价矩阵R={R1,R2,R3,R4},权重A={0.3,0.2,0.3,0.2},将R和A带入模糊综合评判模型:B=AoR中,利用模糊算子模型M(·,⊕)进行运算[46],得到台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组综合评判结果B。求得B=(0.5,0.01,0.4,0.09),根据国内外研究经验并结合研究区实际地质情况,赋予Ⅰ~Ⅳ类储层的影响因子为1,0.7,0.3,0,最终储层评价结果取0.62。

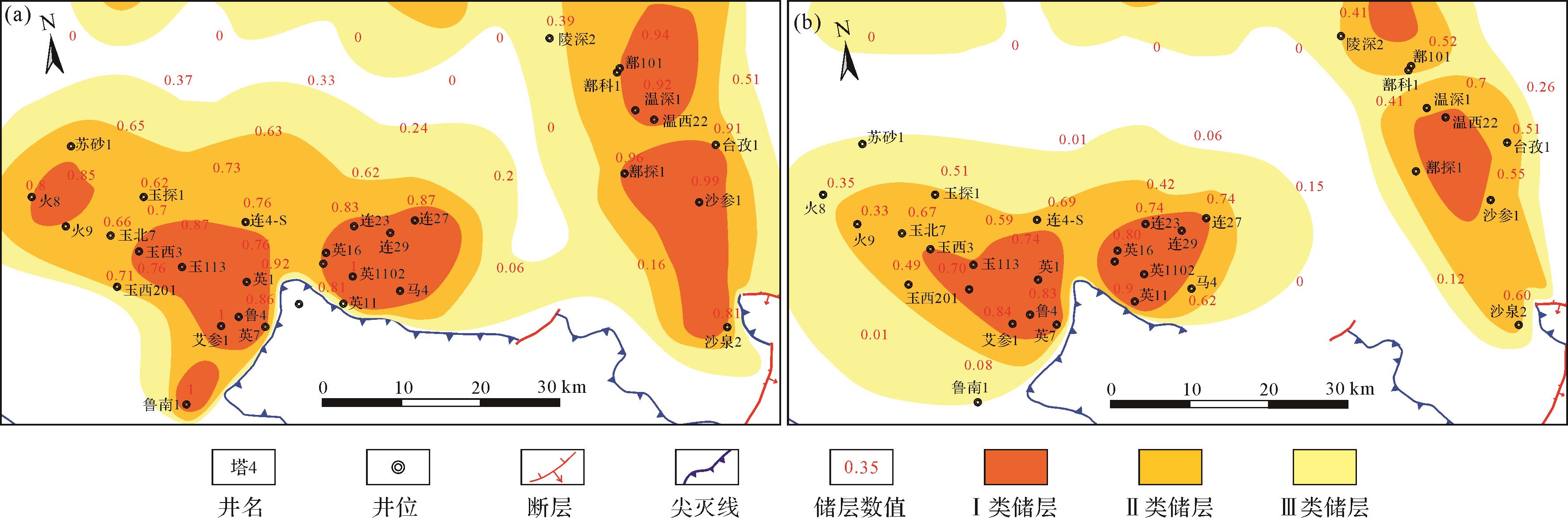

应用上述方法对台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组各井进行模糊评价后,得到克拉玛依组模糊分类评价分布图(图21)。可以看出,由于T2-3k1的辫状河三角洲前缘砂体厚度大、连续性好,使得台北凹陷中西部T2-3k1的Ⅰ类储层和Ⅱ类储层分布范围显著广于T2-3k2(二段沉积时期基准面上升,砂体退积)。总体来看,克拉玛依组的优质储层也是分布在与辫状河三角洲凸起前缘的有利沉积相带内,这些区域砂体相对发育,砂岩孔隙发育,后期抗压实能力较强,且砂岩埋深较浅,次生溶孔发育,是最为有利的构造区带。北部山前T2-3k1,尤其是鄯科1附近,优质储层也较为发育,这主要是因为北部砂体厚度大,埋深不是很深,孔隙得以保存,因此也保存有优质的储层。凸起前缘的厚层、横向叠合连片的砂体与中西部生烃中心的成熟烃源岩匹配,在具有一定的油气输导条件和圈闭条件下,容易形成规模油气聚集,是有利的油气勘探区带。

-

(1) 克拉玛依组沉积时期台北凹陷中西部整体古地形较缓,古水流相对较缓,水动力相对较弱,发育广覆式辫状河三角洲沉积。从重矿物ZTR指数分布可以看出,距离南部盆地边缘ZTR指数偏小,向盆地中心ZTR指数增大,表明物源主要来源于南部古凸起。

(2) 根据岩石相、单井相、剖面相及平面展布特征,台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组显示辫状河三角洲前缘沉积特征,沿盆地边缘呈席状分布,沉积相横向分布连续性较好、砂体连通性较强。微量元素分析指示台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组沉积环境处于半湿润、厌氧还原的盐湖环境,局部为半干燥、弱还原环境,盐度变化较大。古地貌、古物源及古沉积环境所组成的耦合系统从根本上影响和决定着沉积相的类型和展布规律。

(3) 应用模糊数学对台北凹陷中西部三叠系克拉玛依组储层进行综合评价,辫状河三角洲凸起前缘是克拉玛依组优质储层有利沉积相带,凸起前缘的厚层、横向叠合连片的砂体与中西部生烃中心的成熟烃源岩匹配,在具有一定的油气输导条件和圈闭条件下,容易形成规模油气聚集,是有利的油气勘探区带。

DownLoad:

DownLoad: