HTML

-

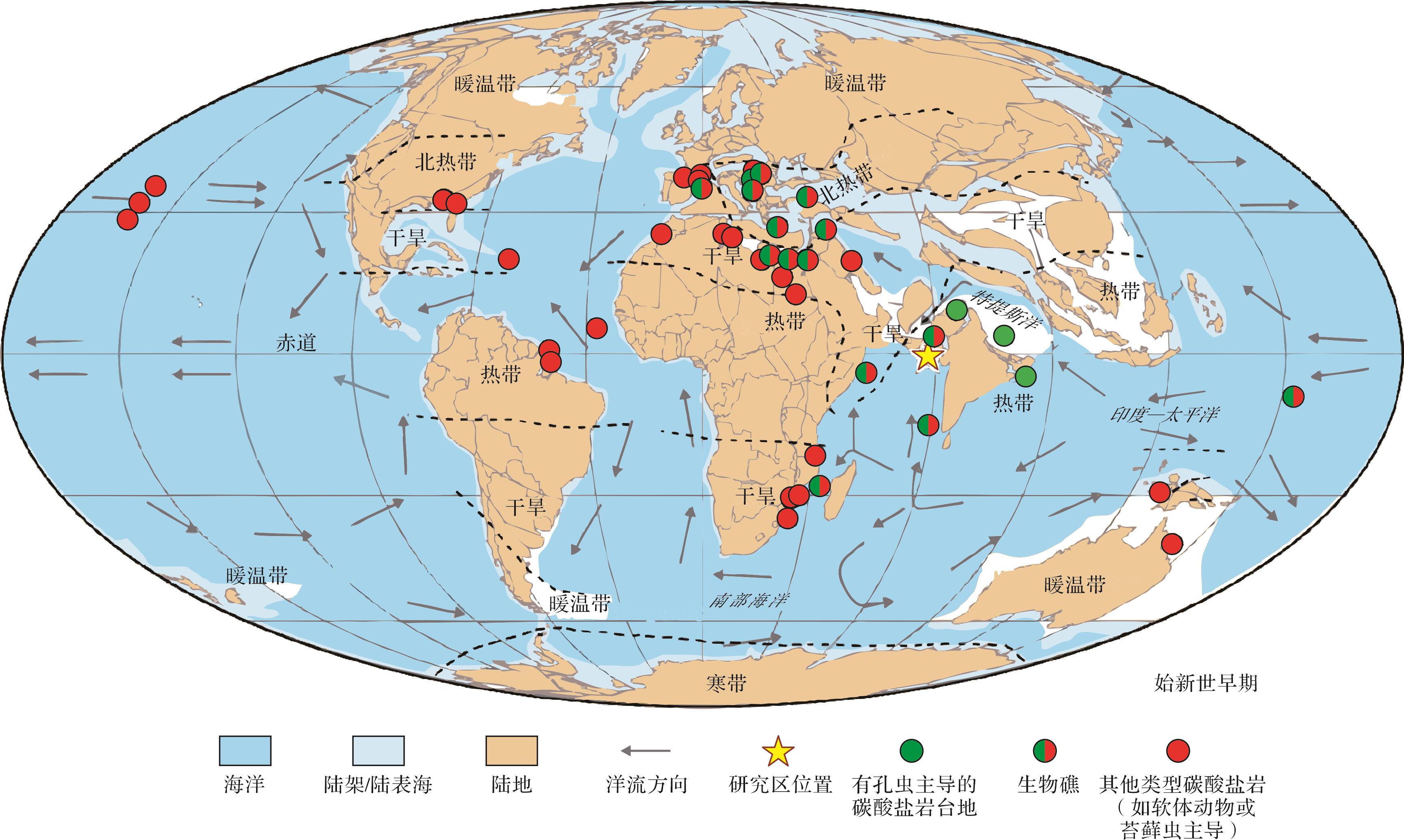

古近纪是全球板块重组和重大气候波动发生的密集时期,其中典型事件即古新世—始新世全球变暖事件(PETM)[1]。碳酸盐岩台地对于气候变化较为敏感,是记录这些气候变化事件的绝佳载体[2⁃4]。近几十年来,研究人员以古近纪碳酸盐岩台地为研究对象,开展了海平面升降,浅层底栖生物地层学[5⁃6],古气候演变[7⁃9],沉积体系及岩相重建[8,10⁃11]等方面的大量研究工作。此外,碳酸盐岩储层由于自身“高孔、高渗、高产”的特点,在油气勘探中占有重要地位[12]。目前世界上碳酸盐岩储层的油气产量占世界总产量的60%以上,主要分布于北美、中东、东南亚等地区[13⁃15]。

阿拉伯海东部印度扇近海盆地(Offshore Indus Basin)古新世—始新世时期处于赤道区域,发育大规模碳酸盐岩台地。Carmichael et al.[16]首次证实该地区古新世—始新世时期在早期火山岩海山上发育一系列沿北东—南西向呈链状展布的浅水碳酸盐岩台地。Shahzad et al.[17]基于二维地震和钻井资料将碳酸盐岩台地划分为3个发育时期(初始期、加积期和淹没期)及7个地震单元,并识别出台地内进积、加积、退积和部分淹没等地层结构。Shahzad et al.[18]发现碳酸盐岩台地在垂向演化过程中发育非对称性结构,并将东部加积边缘解释为迎风面,西部退积边缘解释为背风面。然而,受限于二维地震资料品质与测线密度,研究区碳酸盐岩台地整体平面展布与沉积演化特征尚不清晰,同时地震相研究仍停留在相的层次,对台地内亚相识别及刻画尚未开展,上述问题进一步限制了对该区域油气有利储层的预测工作。

本论文通过搜集以往及新采集二维地震、钻井资料,开展印度扇近海盆地古新统—始新统碳酸盐岩台地地震相识别及刻画,结合前人成果划分不同沉积期次,刻画不同时期台地内部平面及垂向展布特征,探讨古新世—始新世台地沉积演化历史,为揭示古新世—始新世时期印度扇近海盆地海平面变化及驱动机制提供依据,同时为该地区油气勘探工作提供理论支撑。

-

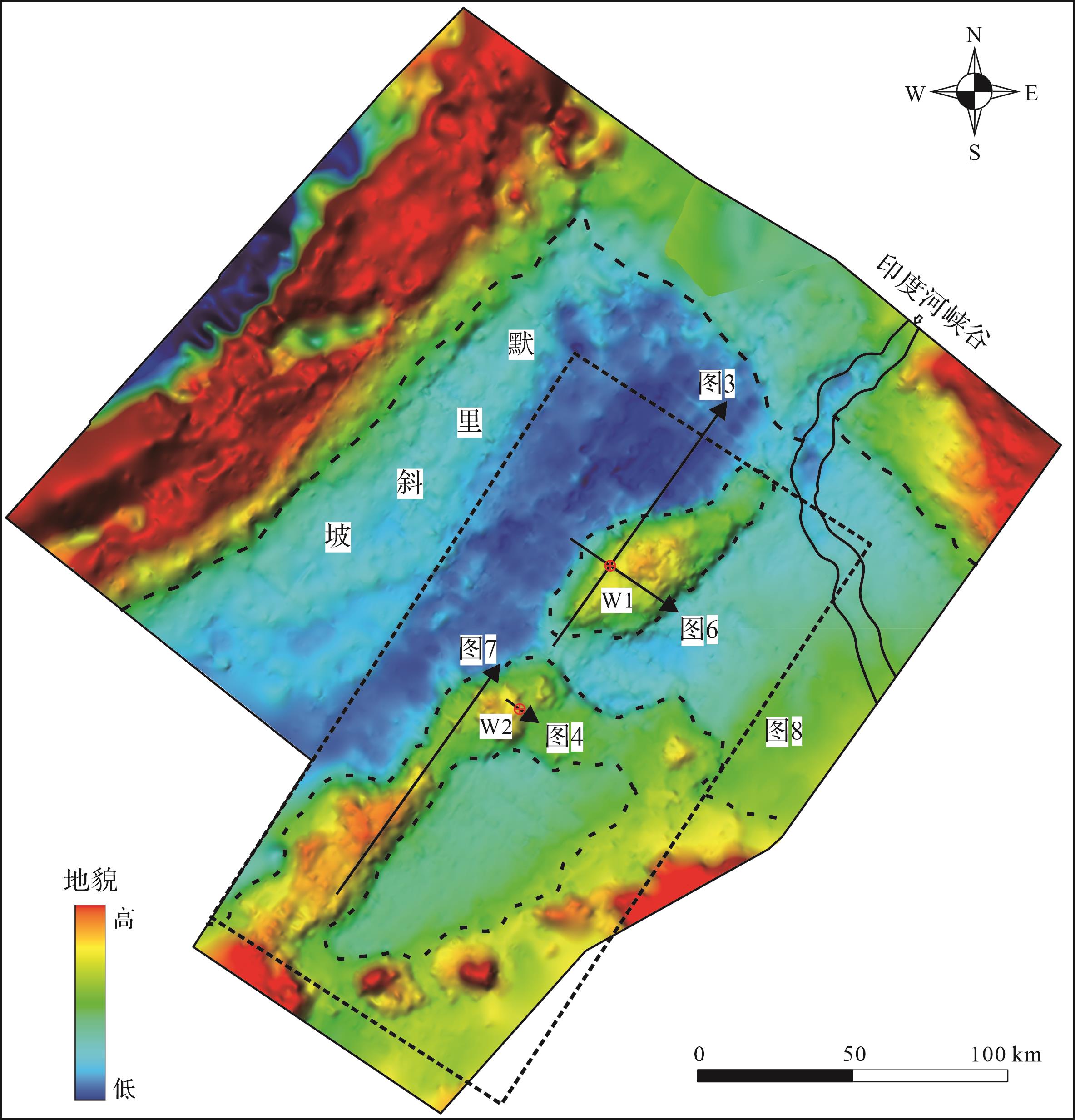

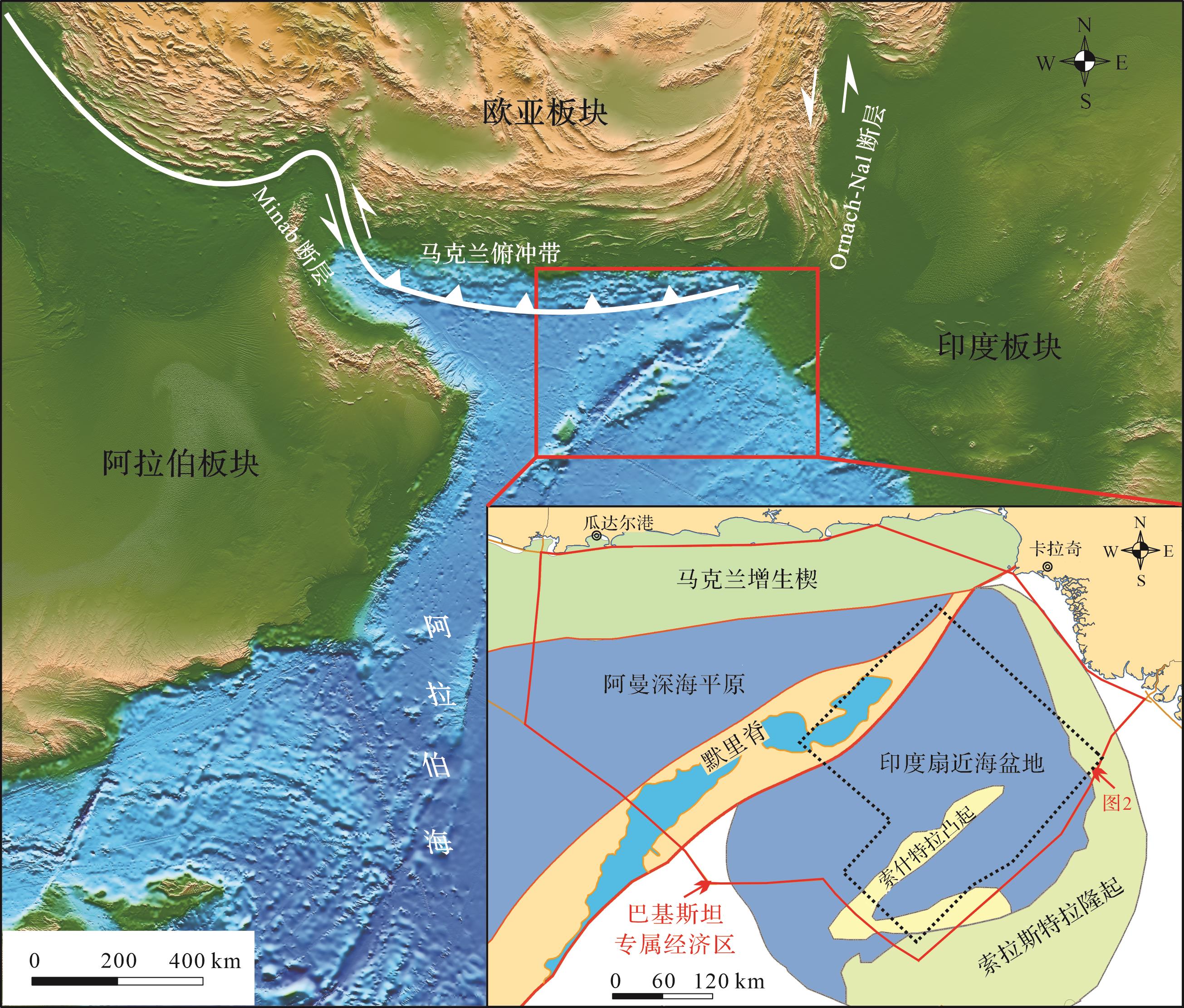

印度扇近海盆地位于阿拉伯海东部,印度板块西北缘。在构造上,盆地西接默里脊—欧文断裂带,北临印度板块大陆架,南接嘉士伯海岭[16],东临索拉斯特拉隆起,面积近6×104 km2(图1)。

从早白垩世东冈瓦纳大陆解体、印度板块西部大陆边缘盆地演化[19]开始,到印度—欧亚板块发生硬碰撞、喜马拉雅快速隆升为止,前人将印度板块构造演化划分出9个关键事件[19⁃22],包括:(1)~160 Ma,东—西冈瓦纳裂离;(2)~90 Ma,印度—马达加斯加裂离;(3)~85 Ma,印度—科希斯坦拉达克弧碰撞;(4)~70 Ma,拉克希米—印度裂离;(5)~65 Ma,塞舌尔—印度裂离;(6)65~52 Ma,印度板块加速向北漂移;(7)~52 Ma,印度—欧亚板块软碰撞;(8)40~38 Ma,印度—欧亚板块硬碰撞;(9)~10 Ma,青藏高原—喜马拉雅快速隆升造山。其中,~65 Ma塞舌尔—印度板块裂离与同时期发生的大规模溢流玄武岩侵位(即“德干火山岩”)具有密切联系[23],后者形成一系列北东—南西向展布的火山岩台地,并在古新世—始新世时期发育碳酸盐岩台地沉积(图2)。

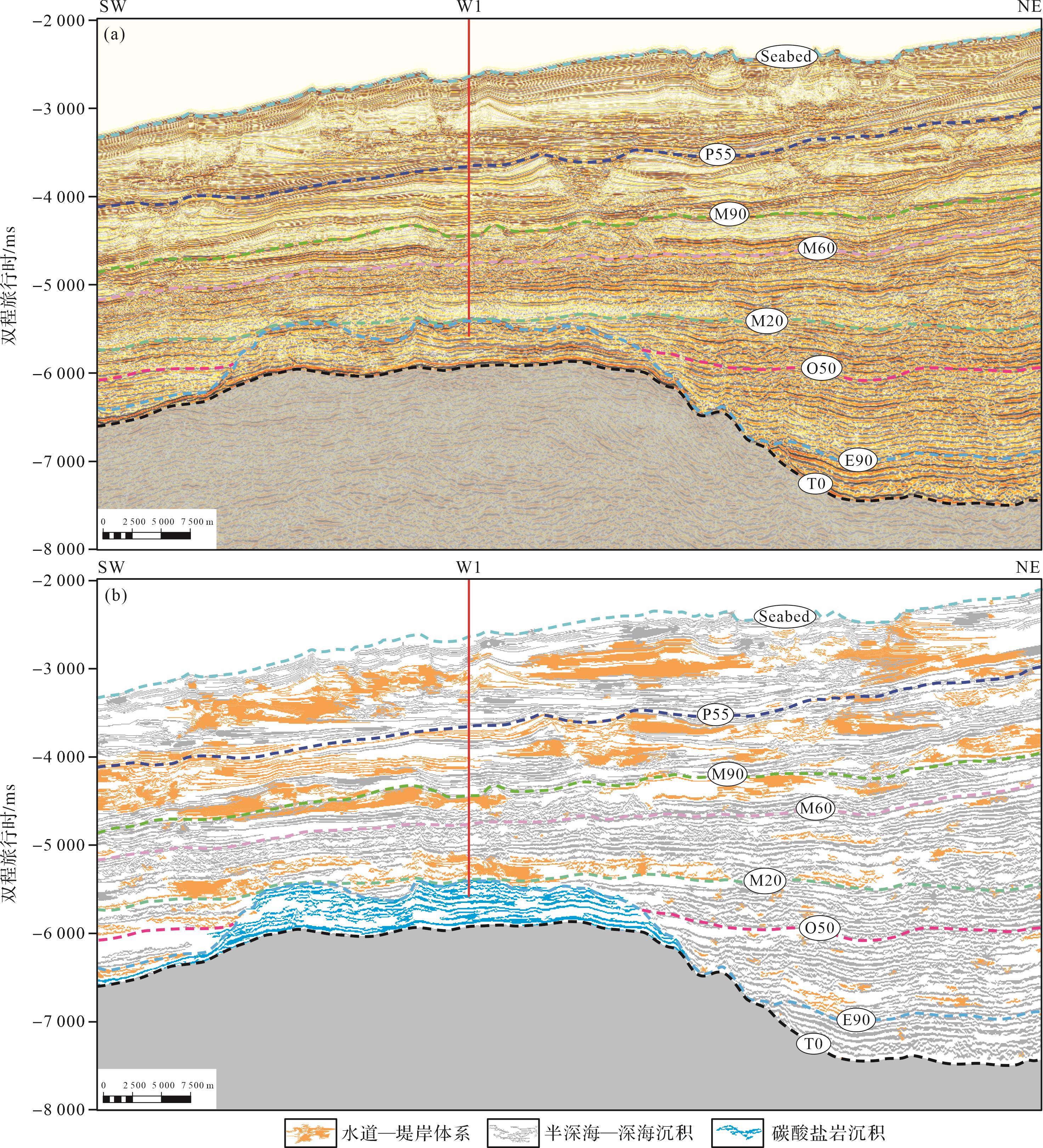

基于海域有限的钻井资料,过去几十年有学者对区域地层结构开展了系统研究[16⁃17,24⁃26]。通常认为,印度扇近海盆地主要发育新生代地层,且总体覆盖在区域分布的德干火山岩之上[16]。然而,从相邻陆域上钻井所揭示最古老地层为晚白垩纪三角洲砂岩与玄武岩交互[27]来看,海域仍然有发育中生代地层的潜力。

总体来说,海域新生代古新统—始新统地层主要由一系列热带环境下发育的浅海碳酸盐岩台地构成(图3,4),这些台地主要分布在大陆架和先存古高地上[16],中间夹持的低谷及海底平原被远洋—半远洋沉积物所覆盖[28]。渐新统—现今地层主要由不同规模的印度扇水道—堤岸体系(图3,4)组成[29⁃31]。现今,印度扇作为世界第二大海底扇系统,其体积约为5.0×106 km3,宽达960 km,延伸距离达1 500 km[29⁃30]。

Figure 4. Marine⁃terrestrial stratigraphic correlation column (modified from reference [2])

-

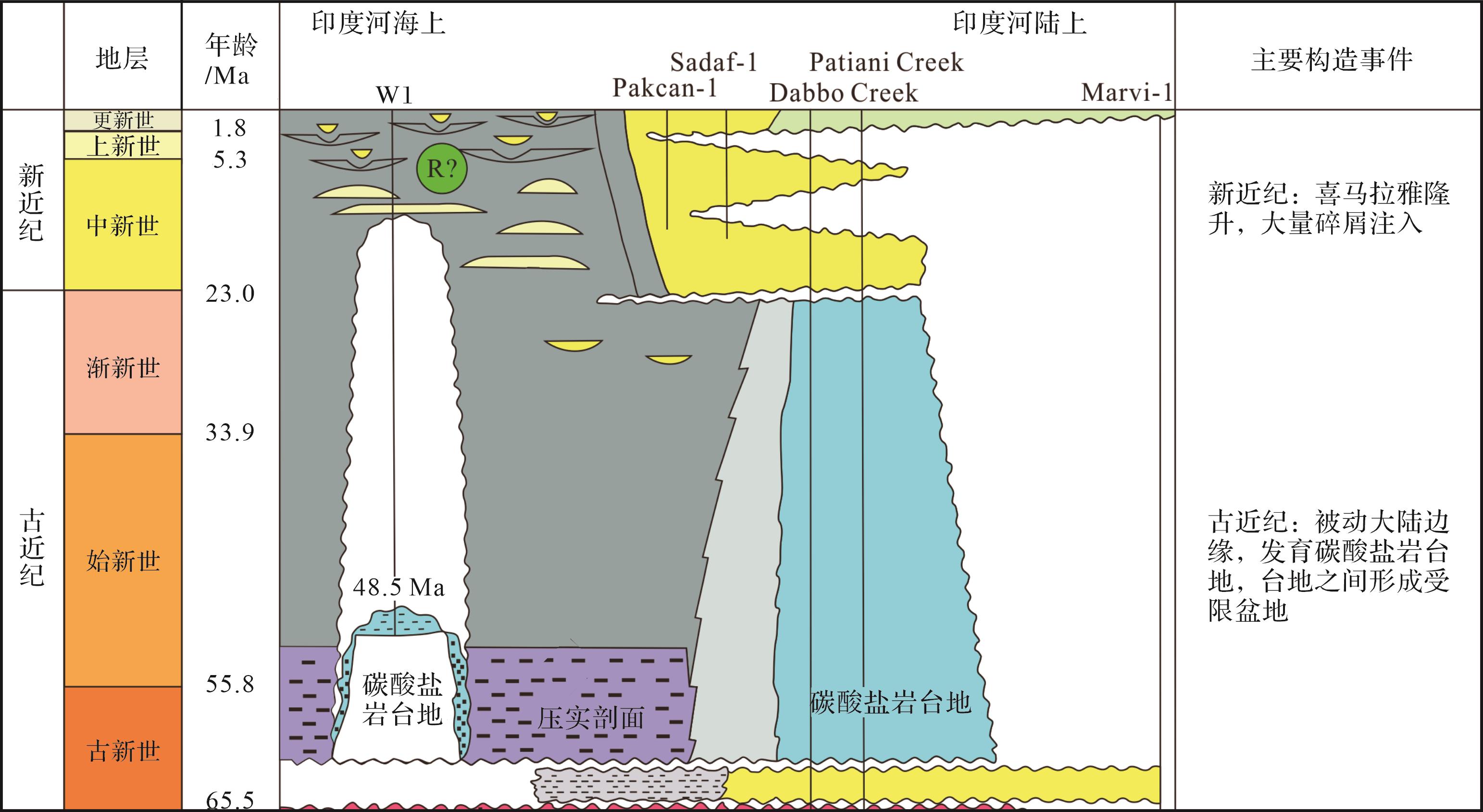

地震资料解释揭示,研究区古新统—始新统地层发育多个浅水高地,共有两口钻井证实为碳酸盐岩台地沉积(图2)。根据收集到的完井报告,在此选择W2井开展单井地震相—沉积相特征分析。

W2井钻遇古新统—始新统海相碳酸盐岩沉积,厚度约300 m,根据完井报告,该段岩性主要包括泥粒灰岩、颗粒灰岩及礁灰岩,部分层段含丰富的生物碎屑。中新统岩性以泥岩、粉砂质泥岩等为主,厚度约1 100 m(图5)。其中,始新统4 750~4 610 m深度段,岩性以泥粒灰岩、颗粒灰岩为主,含丰富的生物碎屑,测井曲线中自然伽马(GR)曲线呈低值箱形;井旁地震道以中弱振幅、中连续、中高频、平行—亚平行反射为主,表明该段水体能量相对较强,结合典型碳酸盐岩台地沉积相模式[32],综合岩性、测井曲线及井旁地震道特征认为该段属于生物滩相。4 610~4 530 m深度段,岩性以生物泥粒灰岩、生物碎屑灰岩、富有机质泥灰岩为主,粒度整体较细,生屑含量较低;GR曲线幅值较上一深度段有所升高,表明该段地层泥质含量(VSH)整体相对较高,从下往上GR曲线值先升高后降低,在4 560 m处GR曲线呈尖刺状达到最大值,指示该处水体深度达到最大,泥质含量最高;井旁地震道以中强振幅、中高连续、中频、平行—亚平行反射为主,表明该段水体能量较弱且稳定;基于典型碳酸盐岩台地沉积相模式[32],综合岩性、测井曲线及井旁地震道特征认为该段属于台内潟湖相。4 530~4 430 m深度段,根据完井报告,该段岩性以生物泥粒灰岩、生物颗粒灰岩、生物格架礁灰岩为主,GR曲线齿化程度较高,指示水体能量波动剧烈;井旁地震道以中弱振幅、中低连续、中高频、平行—亚平行反射为主,指示该段水体能量较强,外部形态呈丘形,为典型塔礁型生物礁的发育形态;根据典型碳酸盐岩台地沉积相模式[32],综合岩性、测井曲线及井旁地震道特征认为该段属于生物礁相。

-

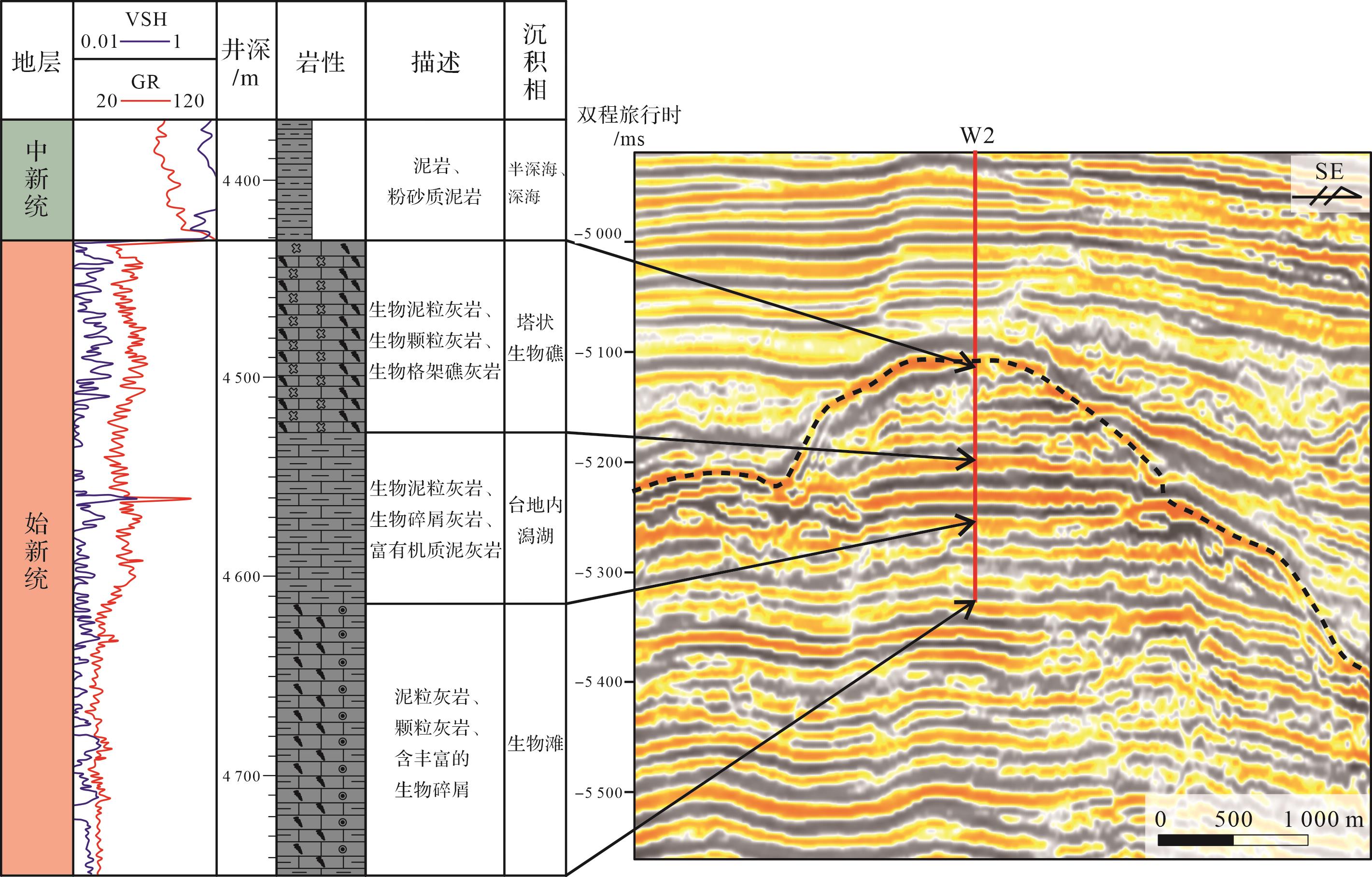

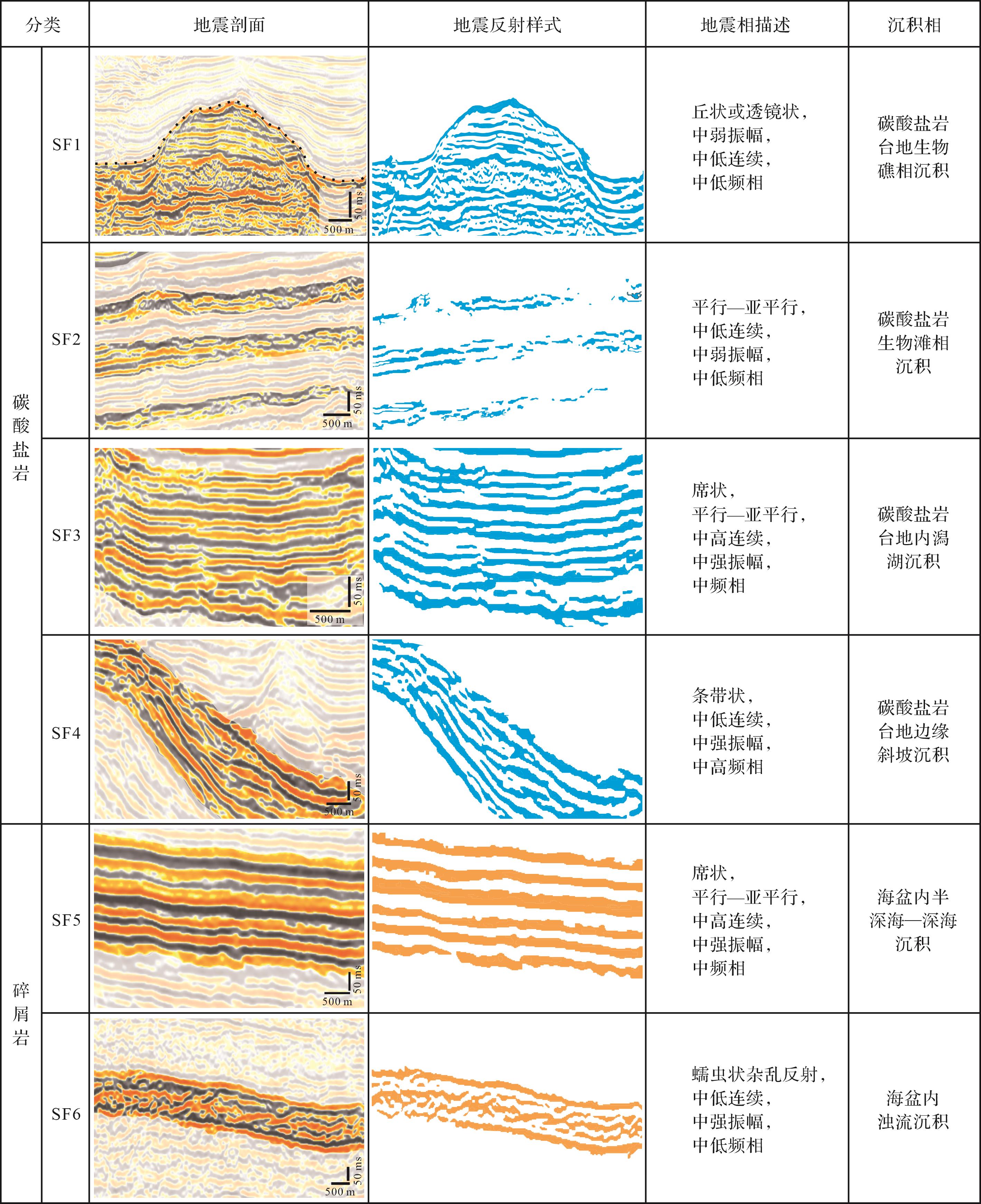

印度扇近海盆地古新统—始新统共识别出两大类共6种地震相类型(SF1~6,SF=seismic facies,图6),根据前文单井地震相—沉积相特征分析,结合典型碳酸盐岩台地和碎屑岩沉积相模式,对识别的6种地震相进行了沉积相转换,主要特征如下。

Figure 6. Identification of regional seismic facies and corresponding characteristics (SF. seismic facies)

SF1:丘状或透镜状—中弱振幅—中低连续—中低频相,对应于W2井始新统4 530~4 430 m深度段,综合判断认为碳酸盐岩台地生物礁沉积相,主要分布在台地边缘及台地发育晚期阶段,发育形态以塔礁形为主。由于生物礁多发育在古地形隆起处,具有抗浪骨架,利于储层发育,因此储层物性最好。

SF2:平行—亚平行—中低连续—中弱振幅—中低频相,对应于W2井始新统4 750~4 610 m深度段,综合判断认为碳酸盐岩台地生物滩沉积相,主要分布在高能的台地边缘或者台内浅水区的局部低凸起处。一般表现为无隆起或极低幅隆起形态。受波浪的冲刷淘洗,可以成为良好储层。

SF3:席状—平行—亚平行—中高连续—中强振幅—中频相,对应于W2井始新统4 610~4 530 m深度段,综合判断认为碳酸盐岩台地内潟湖相,主要发育于台地较中间部位,主要发育泥质或泥质碳酸盐岩夹薄层碳酸盐岩。由于沉积时水流能量较弱,泥灰质含量较高,储层整体较为致密。

SF4:条带状—中低连续—中强振幅—中高频相,主要发育在台地边缘斜坡与深海盆地间的过渡部位,对应于碳酸盐岩台地边缘斜坡相,主要是改造的台地物质和深海沉积的混合物,可能发育泥灰岩和异地颗粒灰岩等。

SF5:席状—平行、亚平行—中高连续—中强振幅—中频相,主要发育在碳酸盐岩台地之间的低洼地带,沉积能量较弱且稳定,对应于海盆内半深海、深海相沉积,以泥岩、粉砂质泥岩、灰质泥岩等细粒沉积为主。

SF6:蠕虫状—中低连续—中强振幅—中低频相,主要发育在深海盆地内,沉积能量较强,是典型的海盆内浊流相沉积。

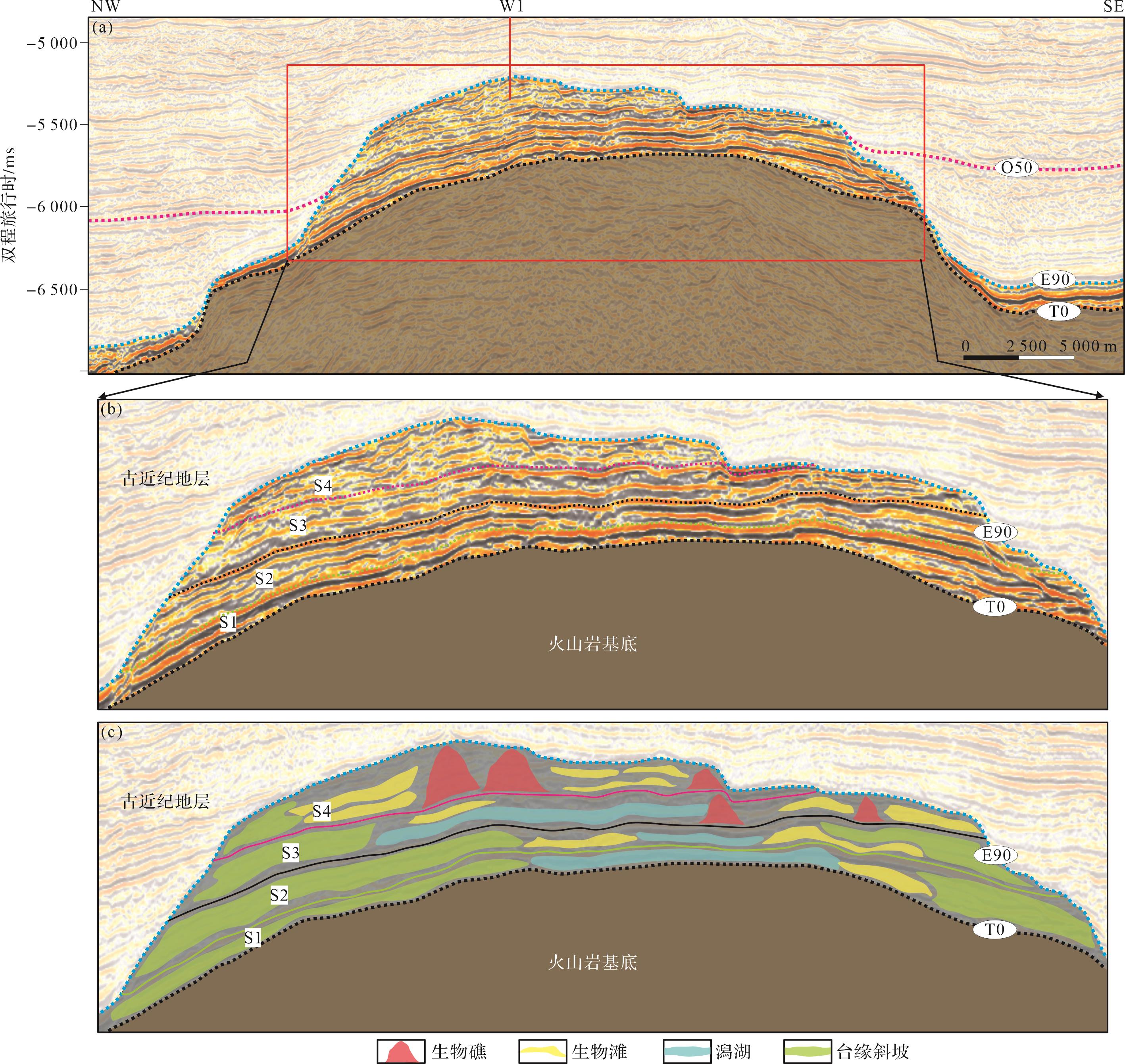

选取典型地震剖面对北部孤立碳酸盐岩台地进行结构分析(图7),认为东西两侧具有不对称结构(图7a),台地东南侧垂向上呈“台阶形”向上逐阶退积发育,西北侧未见明显退积结构,逐渐向中央萎缩。整体来看,内部地震相特征具有分段性,下部地震同相轴连续性好、振幅强,以SF3型为主,上部地震同相轴连续性差、振幅弱,以SF2型为主。结合不同层段地震反射波组特征以及台阶结构,划分为S1~S4四个发育时期(图7b,c)。其中,S1期是台地发育初始期,厚度相对较薄,完整覆盖在早期火山岩基底之上,地震反射以中强振幅、中高连续、中频特征(SF3地震相)为主,局部夹中弱振幅、杂乱反射,表明该时期沉积水体能量稳定且弱,台缘两侧受早期火山岩基底倾斜地形影响发育斜坡相(SF4)沉积。S2期叠置于S1期之上,沉积厚度较S1期增大,东南侧台地边界向中央收缩,地震反射以两侧中弱振幅、中低连续(SF2),中间部位中强振幅、中高连续(SF3)为特征,该时期水体能量较S1期有所增强;S3期分布范围进一步缩小,厚度较S2期略有增大,地震相特征与S2期相似,但局部发育丘形、金字塔型地震反射(SF1),表明生物礁开始发育,该时期水体能量进一步增强;S4期位于台地最上部,沉积厚度最大,东南侧台地边界向中央大幅萎缩退积,地震反射以中弱振幅、中低连续为主(SF2),丘形、金字塔型地震反射(SF1)规模比S3期扩大。根据地震相—沉积相转换图版(图6),S1—S2期主要发育台内潟湖相,台地两侧边缘发育局部斜坡相沉积;S3期台地两侧边缘滩相规模扩大,局部发育礁相沉积;S4期以礁滩相沉积为主。沉积相时空演化表明古始新世由早到晚相对海平面高度不断下降,水体能量持续增强。

Figure 7. Two⁃dimensional (2D) seismic profile shows the distribution characteristics of seismic facies of the carbonate platform (see Fig.2 for profile location)

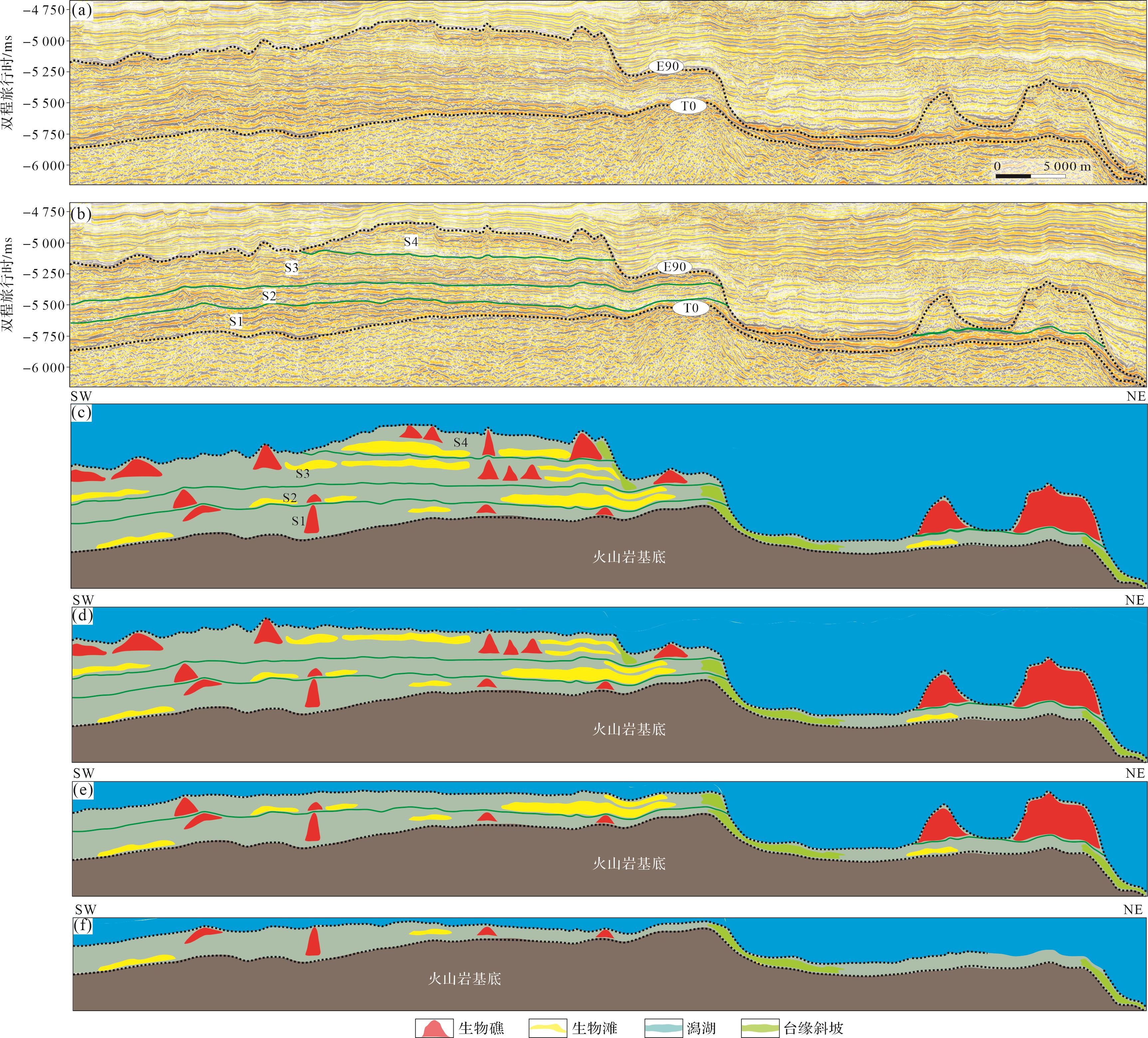

研究区南部发育连片分布的碳酸盐岩台地(图2),台地东北侧垂向上发育“台阶形”退积结构,西南侧测线未揭示台地边界(图8a)。根据地震反射波组垂向上“强—弱—强—弱”相对振幅特征变化,结合东北侧台阶状结构,与北部孤立台地对应同样可以划分为4个发育时期(图8b~f)。其中,S1期完整覆盖在早期火山岩基底之上,在研究区南部近环形连片分布(图2),平面分布范围最广;地震相类型以SF3型为主,表明沉积水体能量相对稳定且较弱,在斜坡部位发育SF4型地震相;垂向发育主要受控于先期地形影响,西南侧先期隆起幅度较小、东北侧隆起幅度大,厚度具有西南厚、东北薄的整体分布特征(图8f)。S2期在S1期基础上被分隔为西南部主台地和东北部两个孤立台地,其中西南部主台地内部地震相类型西南侧以SF3型为主,东北侧以SF2型地震相为主,受S1期沉积填平补齐作用影响,垂向上近等厚分布;东北部两个孤立台地均具有丘状或塔状外部形态,内部反射以SF1型地震相为主,表明沉积时期水体能量较强,发育生物礁相沉积(图8e)。S3期仅在西南部主台地上发育,平面分布范围进一步缩小;地震相类型西南侧下部地层以SF3型为主,上部地层夹有SF1型,东北侧以SF2型为主,夹有SF1型,表明水体能量由西南向东北、由早期向晚期逐渐增强;垂向地层早—中时期近等厚分布,晚期受西南侧生物礁沉积垂向加厚影响,沉积厚度大于东北侧(图8d)。S4期在西南部主台地上进一步萎缩发育,地震相特征整体可以分为上下两段,下段以SF2型为主,上段中间部位以SF3型为主,两端发育SF1型;垂向地层受两端生物礁纵向加厚影响,具有两端厚中间相对薄的特征,这与地震相分布特征相吻合(图8c)。

-

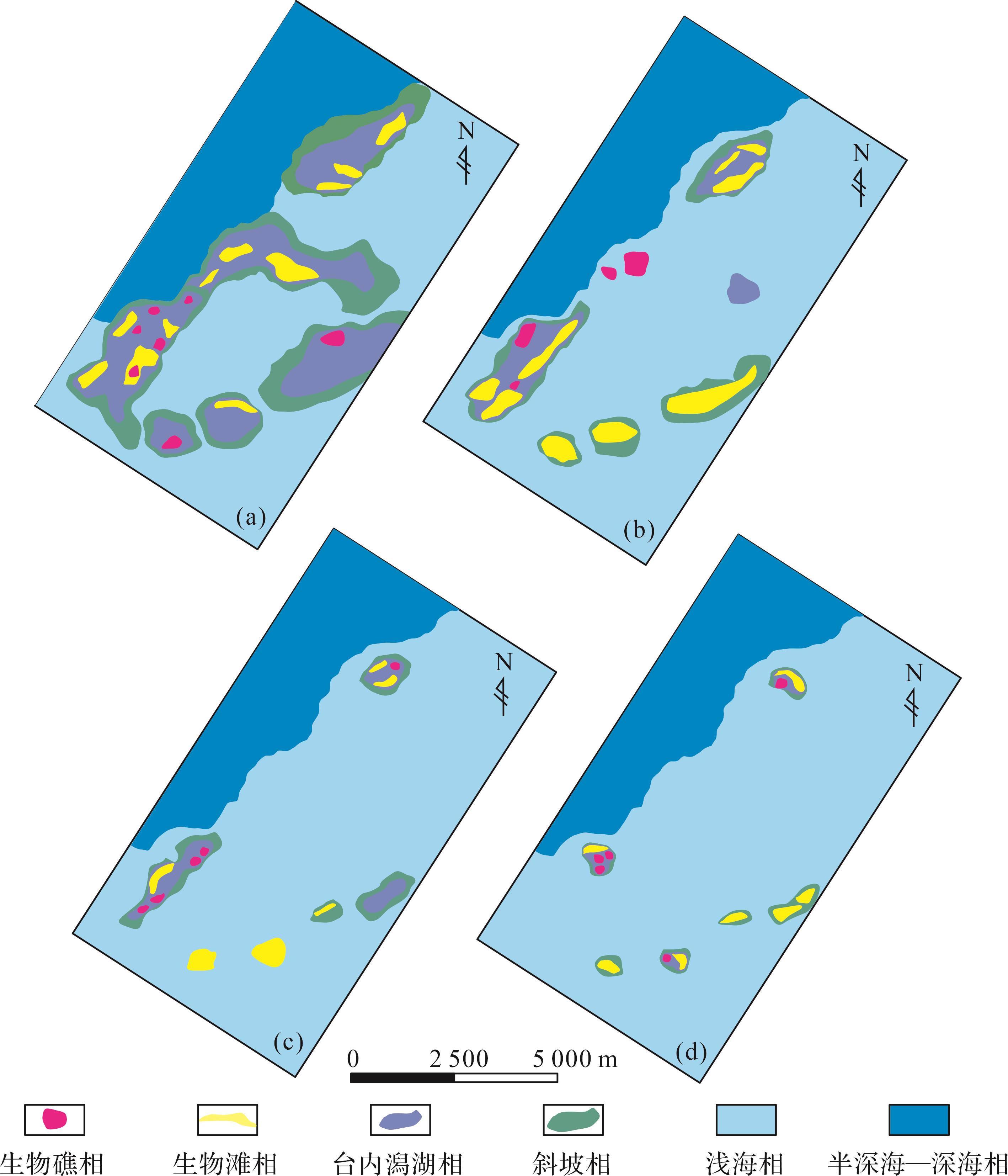

以建立的地震相—沉积相转换图版(图6)为基础,对碳酸盐岩台地发育区域(图2黑色虚线框内)的二维地震测线进行了系统追踪解释,并刻画了不同沉积相的平面展布;根据典型剖面(图7,8)建立的沉积演化格架,将研究区台地平面发育演化划分为4个阶段(图9),分别为初始发育阶段(S1时期)、繁盛阶段(S2时期)、衰退阶段(S3时期)及淹没阶段(S4时期)。

古新世—始新世早期初始发育阶段(S1期),研究区整体水深为西深东浅,并呈北东—南西向条带状展布(图9a),碳酸盐岩广泛沉积在白垩纪末期形成的德干火山岩隆起之上。碳酸盐岩相关生物种群尚未完全发育,以台地潟湖相为主,同时碳酸盐岩生产速率较小,沉积厚度有限,以垂向生长为主要特征。

古新世—始新世中期繁盛阶段(S2期),随着海平面相对上升,碳酸盐岩沉积速率明显增加,大规模的碳酸盐岩沉积覆盖在早期较薄的碳酸盐岩台地之上,礁滩相沉积厚度明显增大,台地东侧边缘出现明显后退,西侧不明显(图9b)。

古新世—始新世中晚期衰退阶段(S3期),台地边缘出现明显后退,面积减小,台地仅在构造高部位继续垂向加积生长,各个台地之间呈孤立分布(图9c)。

古新世—始新世晚期淹没阶段(S4期),台地范围进一步缩小,以礁滩相沉积为主(图9d)。受相对海平面快速上升、局部气候及海水环境等影响,导致晚期水体环境不再适合碳酸盐生产,碳酸盐岩台地逐渐被海水淹没。

2.1. 单井地震相—沉积相特征

2.2. 区域地震相—沉积相特征及分布

2.3. 碳酸盐岩台地时空演化特征

-

生物礁及碳酸盐岩台地的发育、演化及消亡过程受到多种因素的共同控制[33⁃34]。通过区域构造演化、海平面升降、古气候演变背景分析,结合碳酸盐岩台地时空分布特点,讨论了控制研究区碳酸盐岩台地发育演化的主要控制因素。

1) 岩浆侵入形成先期古高地地形

自白垩纪(~130 Ma)以来,冈瓦纳古陆发生多期复杂裂解事件,随后印度洋板块持续快速向北漂移[19],在白垩纪末(~65 Ma)漂移到留尼汪热点之上,发生了大规模火山喷发活动,发育一系列侵入岩体并形成构造高部位,形成有利于生物礁及碳酸盐岩台地发育的浅水台地环境[35⁃36]。同时,这些侵入体形成了北东—南西向、呈链状展布的高地势格局,并且周缘被深水环境所围限,成为限制古新世—始新世时期碳酸盐岩台地的空间分布、形态、规模大小等的主要控制因素(图2,9)。始新世晚期,岩浆侵入体不断冷却导致台地持续沉降[18],同时欧亚板块与印度板块发生碰撞,受其影响,大量的陆源碎屑沉积物注入阿拉伯海,导致碳酸盐岩台地发育停止,并最终淹没于水下。

2) 海平面升降与古气候演变影响台地形态

研究区碳酸盐岩台地形成后,发育垂向加积与“阶梯式”退积两种台缘结构(图2,6),结合前人古气候与海平面变化数据,认为主要影响因素是古新世—始新世长期海平面上升夹持短期海平面下降,以及气候扰动下的生物群落更替(图10)。

Figure 10. Global paleogeography and distribution of carbonate platforms during the Early Eocene (modified from reference [37])

根据Zachos et al.[1]的研究,古新世—始新世全球处于温室气候条件,陆地几乎没有冰盖覆盖,处于长期的高海平面上升阶段。另外,温室气候期间海平面变化周期被认为比冰期时期更短[38⁃39],海平面的下降会在短时间内暴露出碳酸盐岩台地与生物礁。体现在研究区内的典型特征是台地内部S2与S3期之交具有明显的地震相转换特征,S2期以发育中强振幅、中高连续地震相为主,台地内潟湖发育;S3期则以中弱振幅、中低连续为主,以台地滩相为主,沉积环境发生明显转变。前人在相似位置发现界面上发育不整合界面及下切侵蚀痕迹,被认为是遭受过暴露剥蚀的证据[18]。这一位置大概对应于晚古新世全球海平面短暂下降期[40]。

另一方面,这一时期的气候扰动也影响了整个特提斯域的珊瑚礁群落。在古新世—始新世之交,造礁珊瑚种群向大型底栖有孔虫群转变[7,41]。研究区W2井报告的大型底栖群落与特提斯其他地区古新世—始新世浅水碳酸盐工厂的生物组合类似[17]。从地震剖面上来看,研究区碳酸盐岩台地内部生物礁地震反射规模较小,且比较分散,与我国南海中新世时期大规模分布的不同类型生物礁相比具有明显差异[42]。因此,长期高海平面位置和缺乏造礁生物影响了碳酸盐岩台地的垂向生长。小幅度的海平面升降变化,可以形成台地内浅水潟湖,导致碳酸盐岩台地发育明显的层状地层结构和加积地层叠置样式。

对于“阶梯状”退积叠置样式,前人提出过两种解释模式,同沉积断层和海洋上升流。Shahzad et al.[18]认为,基底断层的重新活化导致的差异沉降速率是形成阶梯状后退的主要原因,同沉积断层活动迫使台地边缘持续后退,并沿着下降盘台地发育小规模礁体。另一种解释机制是通过海洋上升流引入富营养化条件。假设与现今相似的大气环流在台地生长时发挥作用,那么印度—太平洋海道中的洋流积极向西流动并与特提斯海道相连接,并可能沿印度大陆西缘形成局部地转流。这种环流模式可能导致孤立碳酸盐台地区域形成海洋上升流,导致局部或区域的水体富营养化,从而对碳酸盐工厂的生物群落造成威胁,并迫使碳酸盐岩台地边缘发生持续后退。但是,Shahzad et al.[18]认为的阶梯状退积主要发育在研究区台地西北缘,从本次研究的地震剖面来看,在台地的东北缘同样发育典型的“阶梯状”退积叠置,并且如果是水体富营养化导致的退积叠置应该是渐变的而非呈“阶梯状”。

-

通过对研究区已钻遇古新统—始新统碳酸盐岩储层钻井资料的分析和高精度地震资料精细的解释,认为研究区古新统—始新统碳酸盐岩台地分布广泛且规模巨大,并且钻井揭示出在发育过程中随着海平面的下降碳酸盐岩经历了大规模暴露及淡水淋滤,进一步增加了次生孔隙度,具备了形成优质储层的前提。烃源岩是油气成藏的重要物质基础。目前,研究区主要分布古新统—始新统海相泥岩与中新统海相泥岩两套烃源岩。中新世中期以后,区域发生了快速热沉降,古新统—始新统海相烃源岩进入生烃高峰,生成的油气通过沟通古近系断裂、不整合面和层序内部疏导层开始垂向上和侧向上的大规模运移,其中碳酸盐岩台地边缘生物礁作为主要的岩性圈闭类型,提供了油气富集成藏的主要储集空间。上覆中新统巨厚的泥岩地层不仅为油气藏的保存提供了良好盖层条件,同时会产生巨大的排替压力,形成异常的超压系统阻挡油气泄露。上述分析表明,研究区台地边缘的生物礁形成了典型的“下生上储”型油气成藏组合。

有效烃源岩的发育、运移通道和碳酸盐岩储层的空间展布为研究区礁相油气藏成藏的三个最主要的控制因素。研究区中部孤立台地远离烃源岩,油气充注不足,这在已有钻井中得到了证实。而研究区南部生物礁数量众多,规模不等,此外该区域发育大量的以北东向为主的断裂,断层沟通古近系和新近系,是油气运移聚集的良好场所。

3.1. 碳酸盐岩台地沉积演化控制因素分析

3.2. 碳酸盐岩台地油气有利相带

-

(1) 建立了阿拉伯海东部海域古新统—始新统碳酸盐岩台地地震相识别及划分标准,共识别出6种地震相类型,其中丘状或透镜状—中弱振幅—中低连续—中低频相,对应于碳酸盐岩台地生物礁沉积亚相,主要分布在台地边缘及台地发育晚期阶段,具有最好的储层物性。

(2) 将研究区碳酸盐岩台地划分为4个沉积演化阶段,古新世—始新世早期,研究区整体水深为西深东浅,以台地潟湖相为主,同时碳酸盐岩生产速率较小,沉积厚度有限;古新世—始新世中期,礁滩相沉积厚度明显增大,台地东侧台地边缘出现明显后退,西侧不明显;古新世—始新世中晚期、至晚期,台地以礁滩相沉积为主,台地边缘出现明显后退,面积减小,台地只在构造高部位继续垂向加积生长,直至最终淹没。

(3) 岩浆侵入形成了先期古高地地形,形成有利于生物礁及碳酸盐岩台地发育的浅水台地环境,同时,这些侵入体形成了北东—南西向、呈链状展布的高地势格局,并且周缘被深水环境所围限,成为限制古新世—始新世时期碳酸盐岩台地的空间分布、形态、规模大小等的主要控制因素。此外,古新世—始新世长期海平面上升夹持短期海平面下降,以及气候扰动下的生物群落更替,可能是诱发垂向加积与“阶梯式”退积两种台缘结构的主要控制因素。

(4) 阿拉伯海东部海域古新统—始新统碳酸盐岩台地具有“下生上储”成藏模式,烃源岩、断裂疏导体系等油气地质条件决定了研究区南部是油气有利勘探区带。

DownLoad:

DownLoad: