HTML

-

深水沉积研究最早开始于对浊流的认识,在此之前,人们简单地认为,深水沉积是指细粒沉积物由于其自身的重力作用,在深部静水环境中缓慢沉降堆积的过程。深水重力流沉积作为沉积学领域长年的热点问题之一,其研究发展主要经历了以下几个阶段:1880年代至1950年代的随机观察阶段、1960年代至1980年代的概念体系建立阶段、1990年代以后的沉积模式建立阶段、工业应用与质疑阶段、碎屑流研究阶段和混合事件层研究阶段[1]。从1950年代初期开始形成对浊流的认识,到60—80年代鲍马序列概念的提出、深水扇模式的建立及对深水体系的综合分类,再到90年代对鲍马序列的质疑和内容的更新,以及异重流、等深流、砂质碎屑流等概念在近年来不断地涌现,使人们对重力流沉积的认识和研究有了一个不断向前发展的过程[2⁃4]。

我国在深水沉积方面的研究起步相对较晚,一直到1960年代中期才引入了浊流理论。前人在渤海湾、南海、北海、鄂尔多斯盆地等地均发现了广泛分布的深水沉积和与其有关的油气藏[3,5⁃6]。除资源方面外,研究深水沉积在探讨海水碳循环的过程、预测自然灾害等方面也有十分现实的意义。灵山岛是中国北方第一高岛,位于山东东部新近发现的日青威盆地中部,盆地内早白垩世广泛发育深水异地沉积,其中在莱阳组中发育丰度高、生烃潜力好的巨厚烃源岩,具有极大的油气勘探潜力[7]。通过数十年的研究,前人对灵山岛露头存在的深水沉积现象及特征进行了较为细致的探讨,但深部钻井资料缺乏以及沉积环境和沉积过程等方面仍存在较大的争议,导致对岛上细粒沉积物垂向上的粒度变化以及多种沉积作用相互耦合共同形成深水沉积物的过程研究尚有欠缺。为了解决此问题,本文对日青威盆地灵山岛地区船厂、千层崖、灯塔、背来石四个典型的野外深水沉积剖面和部分灵山岛科学钻探井(下文简称为灵科1井)岩心开展详尽的研究,采取野外考察记录和多种室内测试手段相结合的方式,对其岩相特征、沉积作用类型及其过程进行探讨总结,建立灵山岛地区莱阳组深水沉积模式并解释其中的地质意义,以期为中国东部早白垩世深水沉积研究提供新的认识。

-

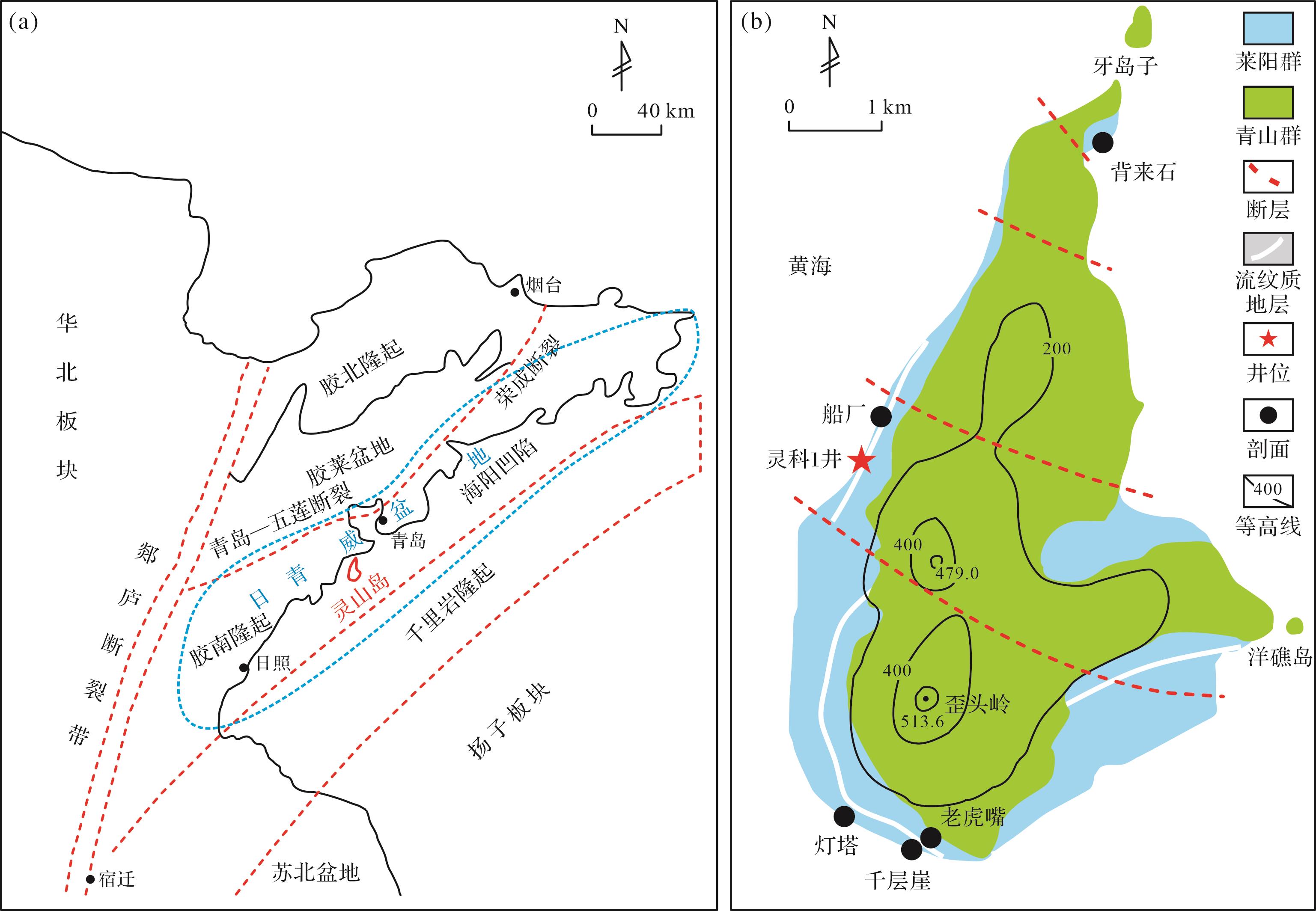

日青威盆地位于山东省东部沿海地带,处在华北克拉通与扬子克拉通的交汇地段(图1a),整体处于苏鲁造山带中段[8]。盆地跨度较大,北起青岛—五莲断裂带,南至南黄海西北海域,东到海阳凹陷,西临胶南隆起,整体走向呈NE—SW延伸。日青威盆地发育受到早白垩世大陆裂谷作用和热隆滑脱作用的共同影响[9⁃10]。灵山岛位于日青威盆地中部,距青岛市大约20 km,岛屿南北长约5.1 km,东西宽约1.4 km,面积约7.2 km2,处在千里岩隆起和胶南隆起之间的凹陷中,其周围的断裂体系发育:北边的青岛—五莲断裂带、西边的郯庐断裂带以及南边的千里岩断裂带[8](图1b)。早白垩世期间郯庐断裂带持续左旋走滑,在活跃的构造背景下,大陆强烈扩张,岩石圈也随之减薄,盆地内广泛发育深水沉积[11⁃12]。岛上的地层在构造挤压的作用下,整体呈NEE—SE向倾斜[13],以下白垩统莱阳组和青山组为主,主要由深水浊积岩和火山碎屑岩组成。选取地层中上部出露的火山爆发碎屑岩层作为典型的划分标志,将其上部地层归为青山组,下部地层划为莱阳组[14⁃15]。

Figure 1. Geological map of Riqingwei Basin and Lingshan Island (modified from reference [8])

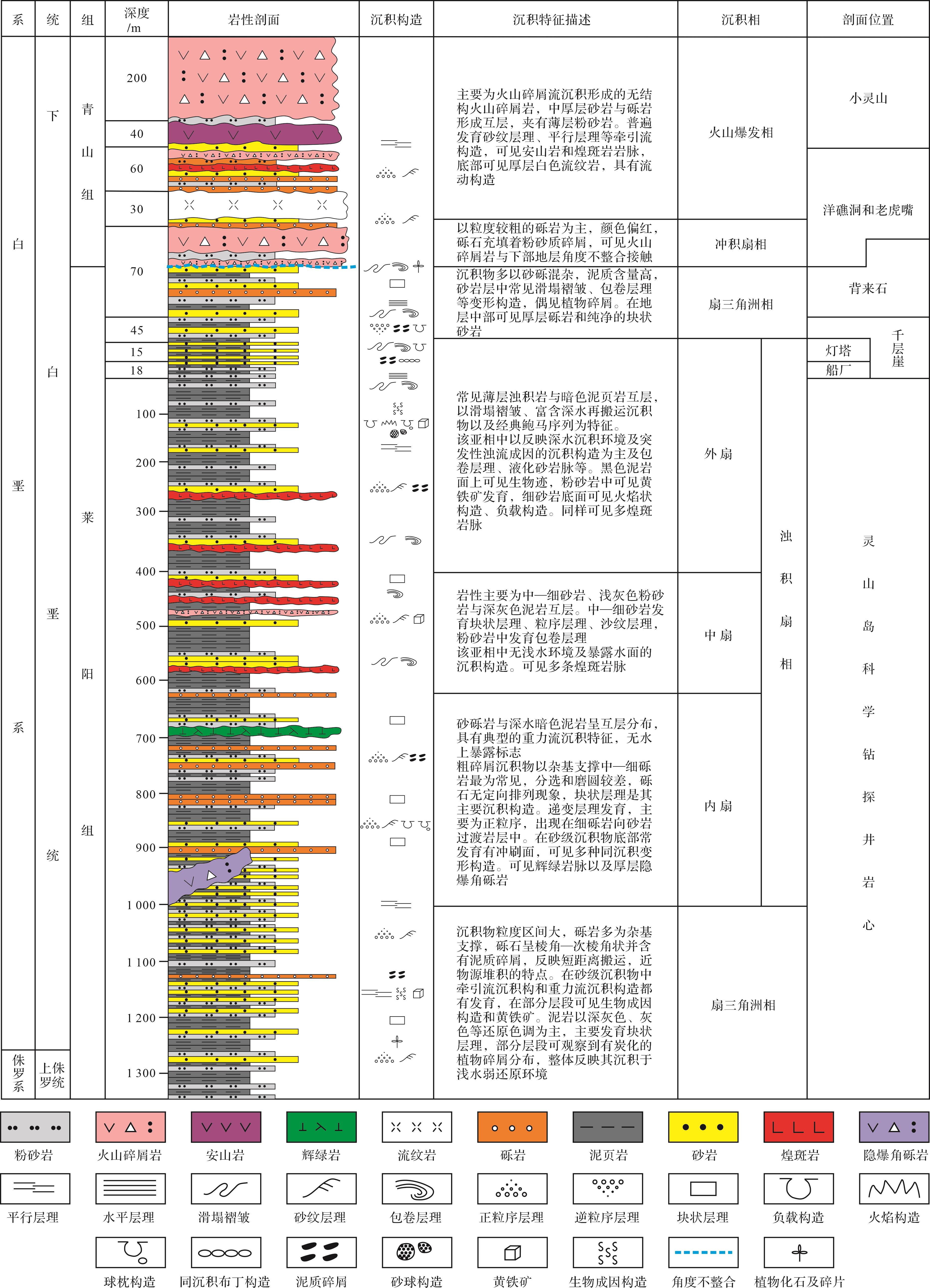

莱阳组自下而上可划分为下、中、上三段,下段以灰白色薄层中—细粒砂岩、深灰色薄层粉砂岩和灰黑色薄层泥页岩为主,发育典型单向水流和浅水波浪沉积特征;中段以深水浊积扇沉积为主,主要发育灰黑色薄层泥页岩,夹浅灰色中厚层砾岩、灰白色薄层细砂岩和深灰色薄层粉砂岩,以及多套火成岩夹层,广泛发育重力流沉积;上段又变为扇三角洲沉积,岩性和沉积特征与下段相似,以角度不整合接触上覆地层[11,16](图2)。通过对研究区莱阳组沉积地层开展地球化学研究,结果表明该套沉积层形成于海相沉积环境[17⁃20]。

-

岩相是指岩石或岩石组合对形成时沉积环境中搬运介质性质、沉积物搬运方式等多种特征的综合响应,可以用来表征沉积岩的岩石特征和沉积特征[21⁃22]。基于沉积岩的宏观和微观特征(颜色、沉积构造、含有物特征以及粒序差异等),将研究区莱阳组深水沉积岩划分为9种典型的岩相类型,分别为:层状泥页岩相、变形构造泥岩相、变形构造泥质粉砂岩相、平行层理粉砂岩相、含泥质碎屑粉砂岩相、粒序层理细砂岩相、块状层理细砂岩相、交错层理细砂岩相、块状层理含砾砂岩相。

-

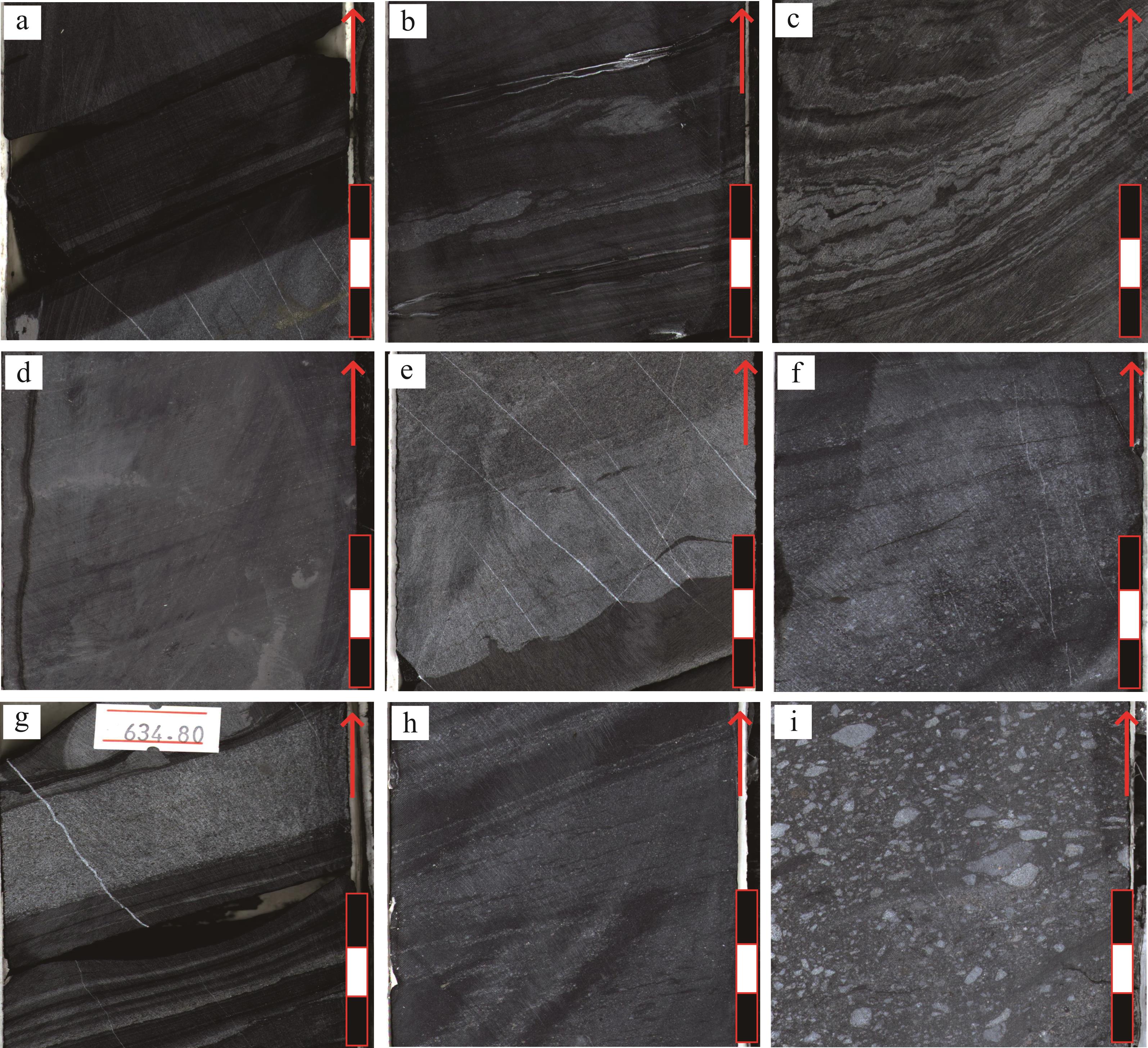

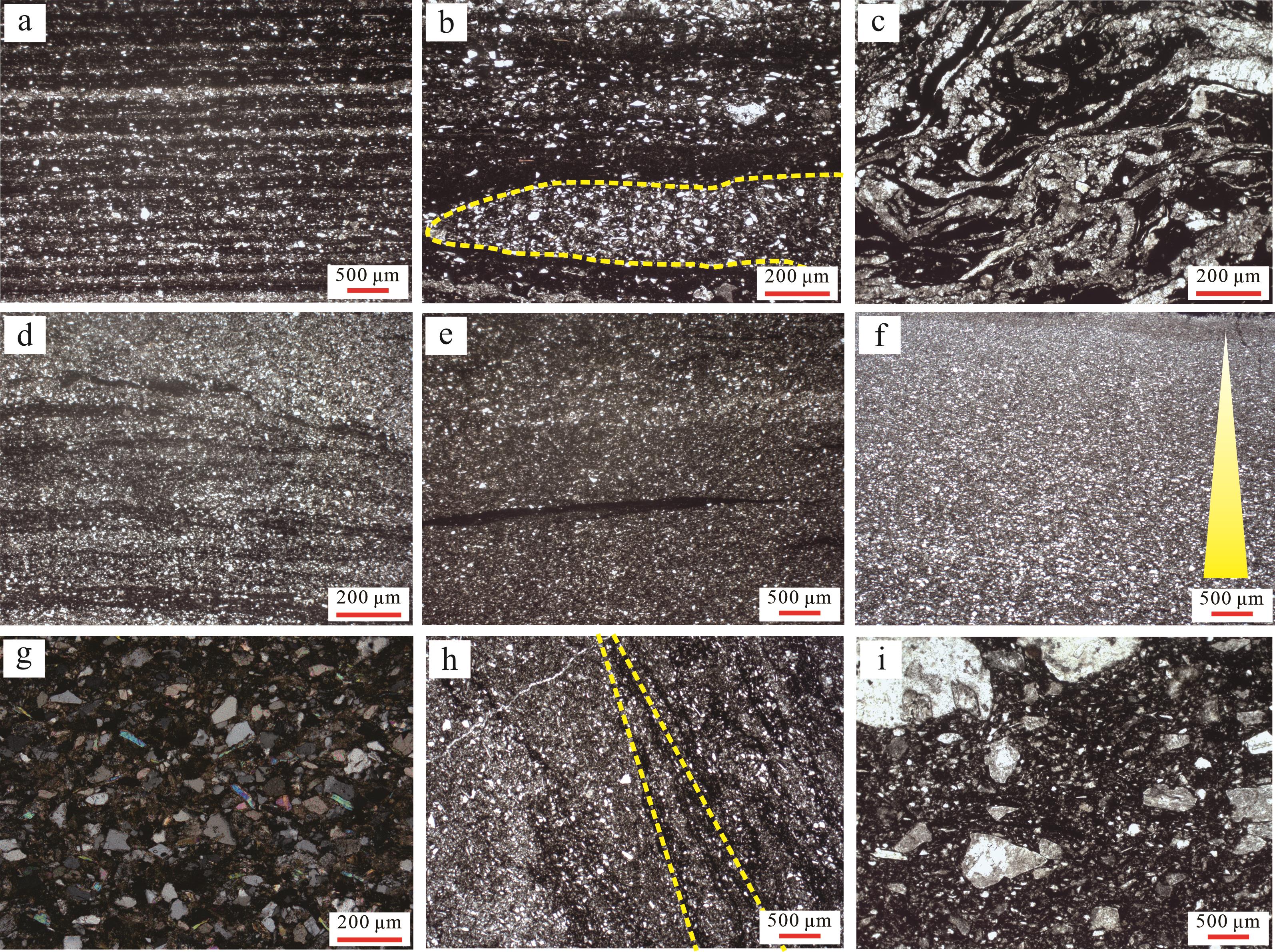

该岩相颜色以黑灰色为主,成薄层状产出,单层厚度较薄(最大仅为厘米级),可见水平层理,常与薄层块状粉砂岩形成互层(图3a)。该岩相主要矿物成分为黏土矿物(76%)、陆源碎屑物(23%)和极少量的黄铁矿(1%)(图4a)。综合分析,该类岩相形成在水动力较弱且含氧较低的环境中,主要分布在灵科1井中上段,野外广泛发育在船厂下部、灯塔下部和千层崖剖面(图5a)。

Figure 3. Core characteristics of deep⁃water sedimentary rocks from the Laiyang Formation in Lingshan Island, Riqingwei Basin

-

该岩相呈深灰色,砂质呈透镜体状或条带状夹在块状泥岩中(图3b),砂质含量约为45%,透镜体厚度较小。岩石成分以定向排列的黏土矿物为主;砂质碎屑物种类多为石英,岩屑和长石的含量较少(图4b)。该岩相主要分布在灵科1井中下段,野外分布较为局限,主要发育在船厂和灯塔剖面(图5b)。

-

该岩相岩性主要为深灰色泥质粉砂岩,具有明显的揉皱变形,可与薄层泥页岩互层产出(图3c)。岩石由黏土矿物(45%)、石英(20%)、长石(25%)、碳酸盐矿物(9%)和少量铁质(1%)组成(图4c)。此类岩相较为特殊,指示该地区的事件沉积,主要分布在灵科1井上段,露头上常见于灯塔上部和船厂剖面(图5c)。

-

该岩相颜色主要为深灰色,发育平行层理(图3d)。碎屑颗粒主要为石英(32%)、长石(39%)和少量云母(2%);填隙物主要为黏土矿物(19%)和少量碳酸盐矿物(8%)(图4d)。该岩相主要发育在水动力较强的沉积环境中,主要分布在灵科1井中下段,野外仅在背来石剖面发育(图5d)。

-

该岩相岩性多为浅灰色块状粉砂岩,含有泥质碎屑,常与泥岩相共同发育,其底部常常发育冲刷面(图3e)。碎屑颗粒主要为石英(27%)、长石(50%)和少量云母(1%);填隙物主要为黏土矿物(12%)和碳酸盐矿物(10%)(图4e)。该岩相中的泥质碎屑具有轻微定向性,主要分布在灵科1井上段,野外仅见于千层崖剖面(图5e)。

-

该岩相颜色以灰白色为主,岩性为细砂岩,垂向上整体发育正粒序,与顶部的泥页岩可共同构成不完整的鲍马序列(图3f)。碎屑颗粒主要为石英(35%)和长石(44%),分选较好,多呈次棱角—次圆状;黏土矿物含量约为14%,可见少量碳酸盐矿物(8%)(图4f)。该岩相是浊流的产物,主要分布在灵科1井中段,常见于背来石、船厂和千层崖剖面(图5f)。

-

该岩相岩性主要为褐灰色细砂岩,发育块状层理,偶见泥质碎屑;多与泥页岩突变接触,但接触面较为平直(图3g)。碎屑颗粒分选和磨圆较差,主要为石英(28%)、长石(55%)和少量云母(2%);填隙物主要为黏土矿物(11%)和少量碳酸盐矿物(4%)组成(图4g)。该岩相结构成熟度较低,呈现出快速堆积的沉积特征,在灵科1井中段可见,野外仅发育在背来石剖面(图5g)。

-

该岩相主要为灰色细砂岩,局部发育低角度交错层理,常常与粒序层理含砾砂岩相和泥页岩相共同发育(图3h)。该岩相分选较差,多呈次棱角状,碎屑颗粒组分为长石(55%)和石英(22%);填隙物组分为黏土矿物(14%)和方解石(7%)(图4h)。该岩相指示了水动力较强的沉积环境,见于灵科1井中下段,野外仅在背来石剖面发育(图5h)。

-

该岩相主要为浅灰色含砾砂岩,有时被风化呈浅黄色,含有棱角状—次棱角状砾石,分选中等,内部未发育其他沉积构造(图3i)。碎屑颗粒以长石(48%)及石英(31%)为主;黏土矿物含量约为(12%)(图4i)。该岩相整体的粒度较粗,在灵科1井中下段可见,野外仅在背来石剖面观察到(图5i)。

-

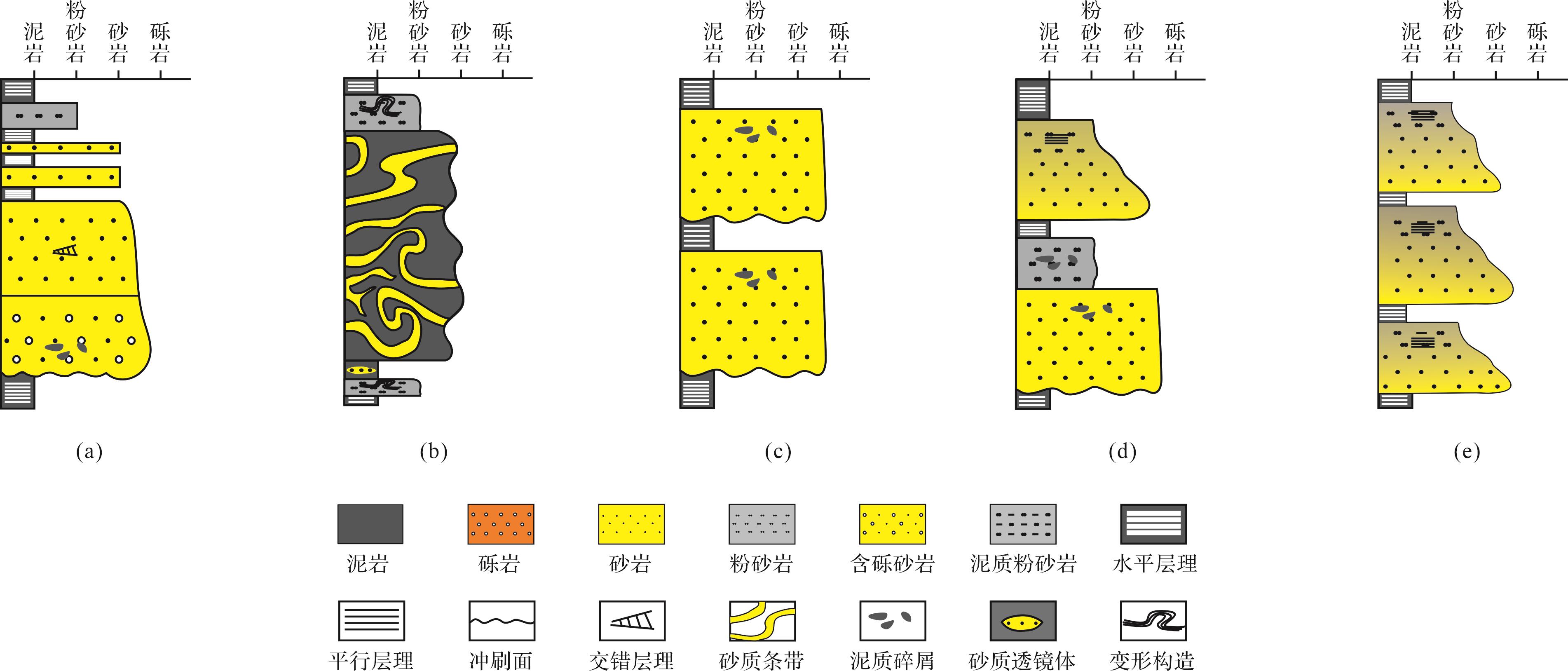

根据野外探勘和岩心观察结果进行分析归纳,总结出研究区莱阳组主要发育5种深水沉积岩岩相组合类型(图6)。

-

该组合底部为含砾砂岩,可见泥质碎屑和植物碳屑,说明此时水体较浅;上部与交错层理细砂岩相直接接触;向上发育砂岩、粉砂岩与泥页岩互层,泥页岩中可见水平层理(图6a)。粒度整体由下向上呈逐渐变细的趋势。

-

该组合整体的粒度较细,岩相中普遍发育变形构造,泥岩相夹在变形构造泥质粉砂岩相之间;其中,泥岩相中发育大套变形构造泥岩和含砂质透镜体泥岩薄层(图6b)。粒度自下而上的变化为粗—细—粗。

-

该组合以发育块状层理细砂岩相与层状黑色泥页岩相为主要特征,砂岩层的中上部可见泥质碎屑,砂质与泥质沉积为突变接触的关系(图6c)。沉积物粒度自下而上由粗变细。

-

该组合岩性主要为泥岩、粉砂岩和细砂岩;粉砂岩以块状层理的形式产出为主,而细砂岩有上部的粒序层理和下部的块状层理两种产出形式(图6d)。在粒序层理细砂岩相中可观察到不完整的鲍马序列。整体的岩相叠置关系反映了流体性质的变化。

-

该组合主要为交替出现的泥质和砂质韵律组合,砂岩中普遍发育粒序层理,由底部的细砂逐渐过渡到粉砂岩和泥质粉砂岩(图6e)。细粒悬浮物沉积于砂层之上,整体的粒度较细,多发育在水动力较弱的环境。

2.1. 岩相类型

2.1.1. 层状泥页岩相

2.1.2. 变形构造泥岩相

2.1.3. 变形构造泥质粉砂岩相

2.1.4. 平行层理粉砂岩相

2.1.5. 含泥质碎屑粉砂岩相

2.1.6. 粒序层理细砂岩相

2.1.7. 块状层理细砂岩相

2.1.8. 交错层理细砂岩相

2.1.9. 块状层理含砾砂岩相

2.2. 岩相组合

2.2.1. 岩相组合类型A

2.2.2. 岩相组合类型B

2.2.3. 岩相组合类型C

2.2.4. 岩相组合类型D

2.2.5. 岩相组合类型E

-

基于对深水沉积岩岩相特征的分析归纳,日青威盆地灵山岛地区下白垩统莱阳组深水沉积体系主要发育滑塌沉积、砂质碎屑流沉积、浊流沉积、混合层沉积、底流沉积和深水悬浮沉积6种类型。深水悬浮沉积主要发育在比较平静的深水环境中,岩性以灰黑色薄层泥页岩为主,单层厚度虽不大,但累积的厚度相当可观,由于深水悬浮沉积较好识别,在此不做过多叙述。因此,本文以滑塌沉积、砂质碎屑流沉积、浊流沉积、底流沉积以及混合层沉积为重点,旨在复原研究区的深水沉积过程。

-

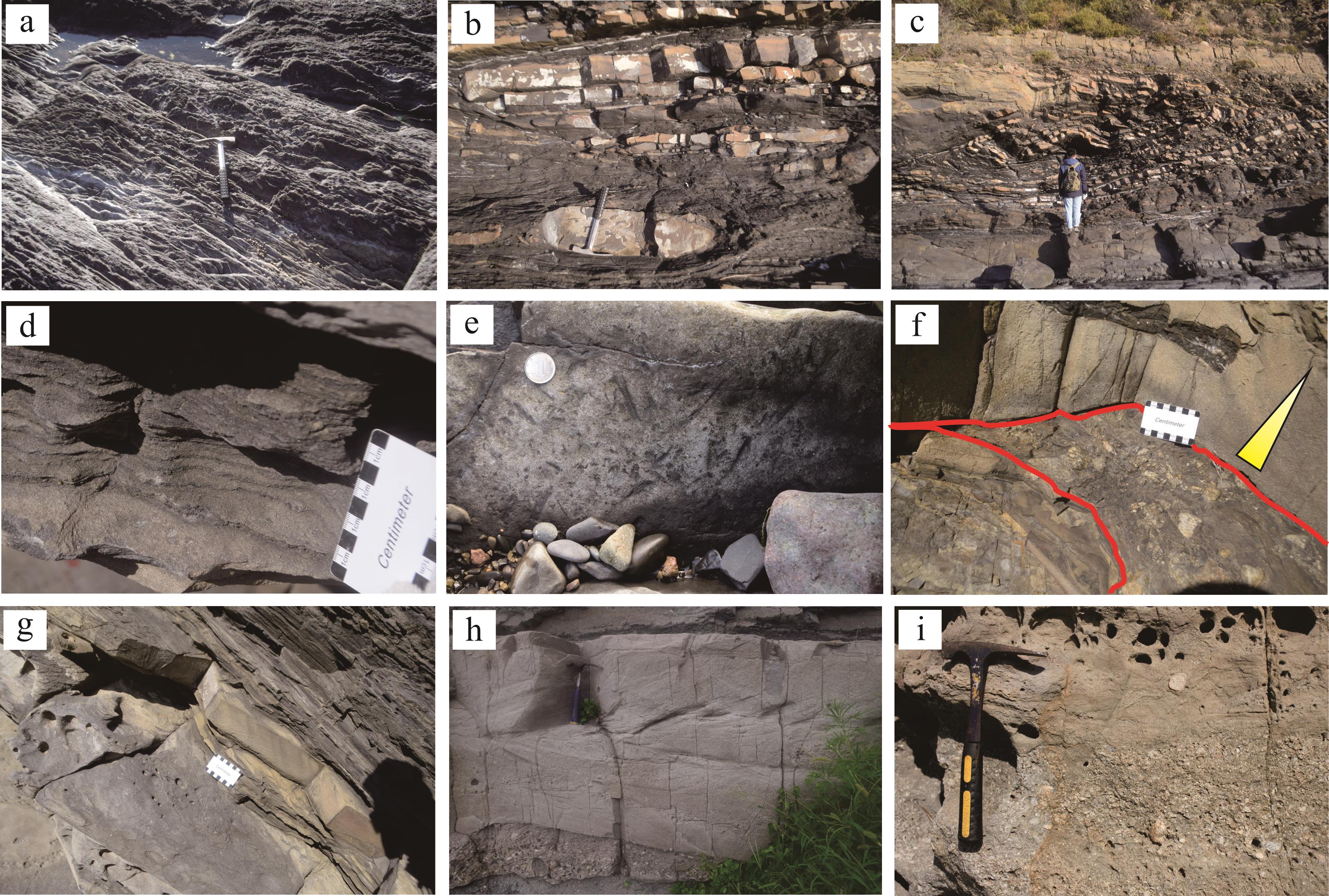

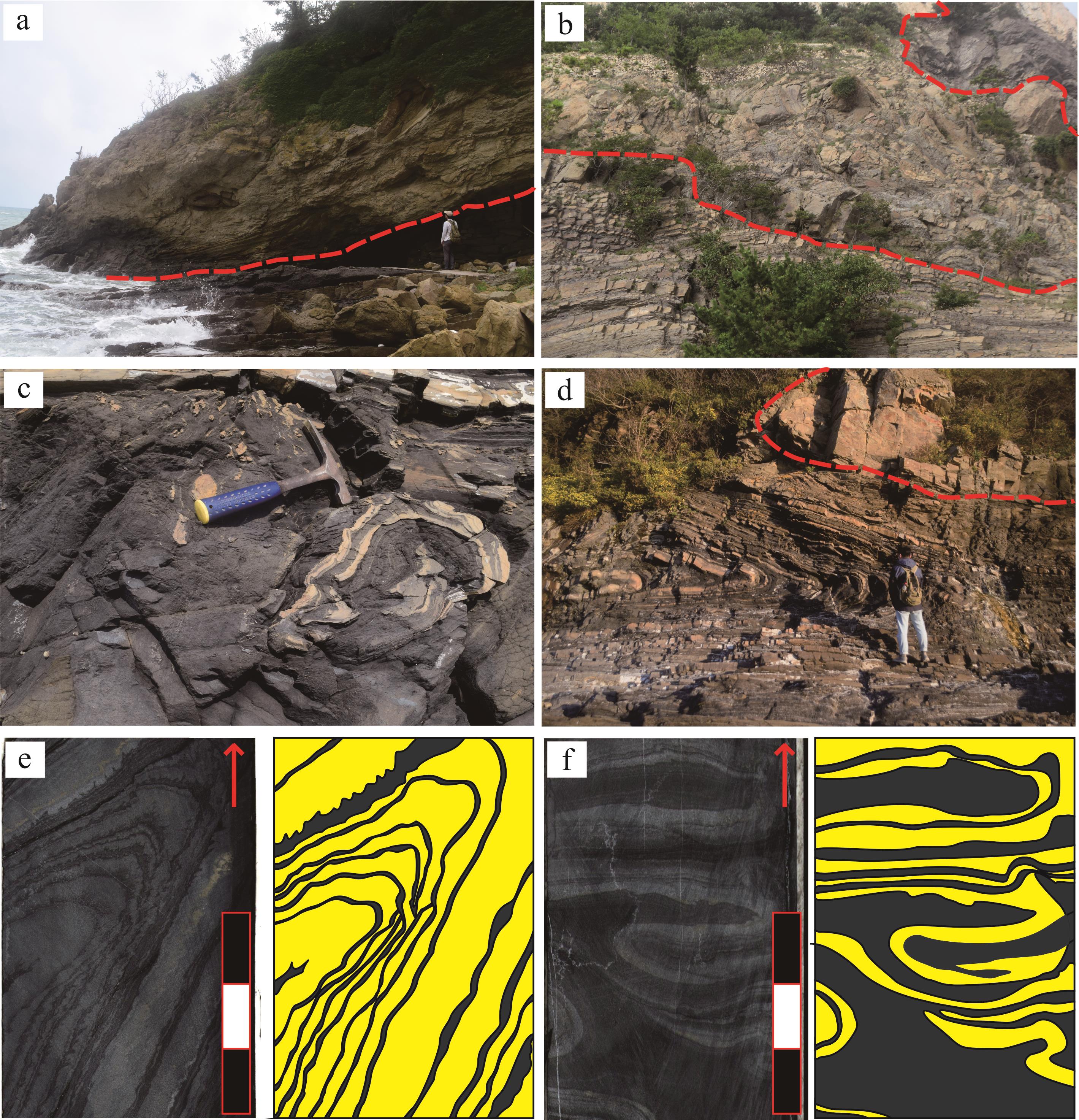

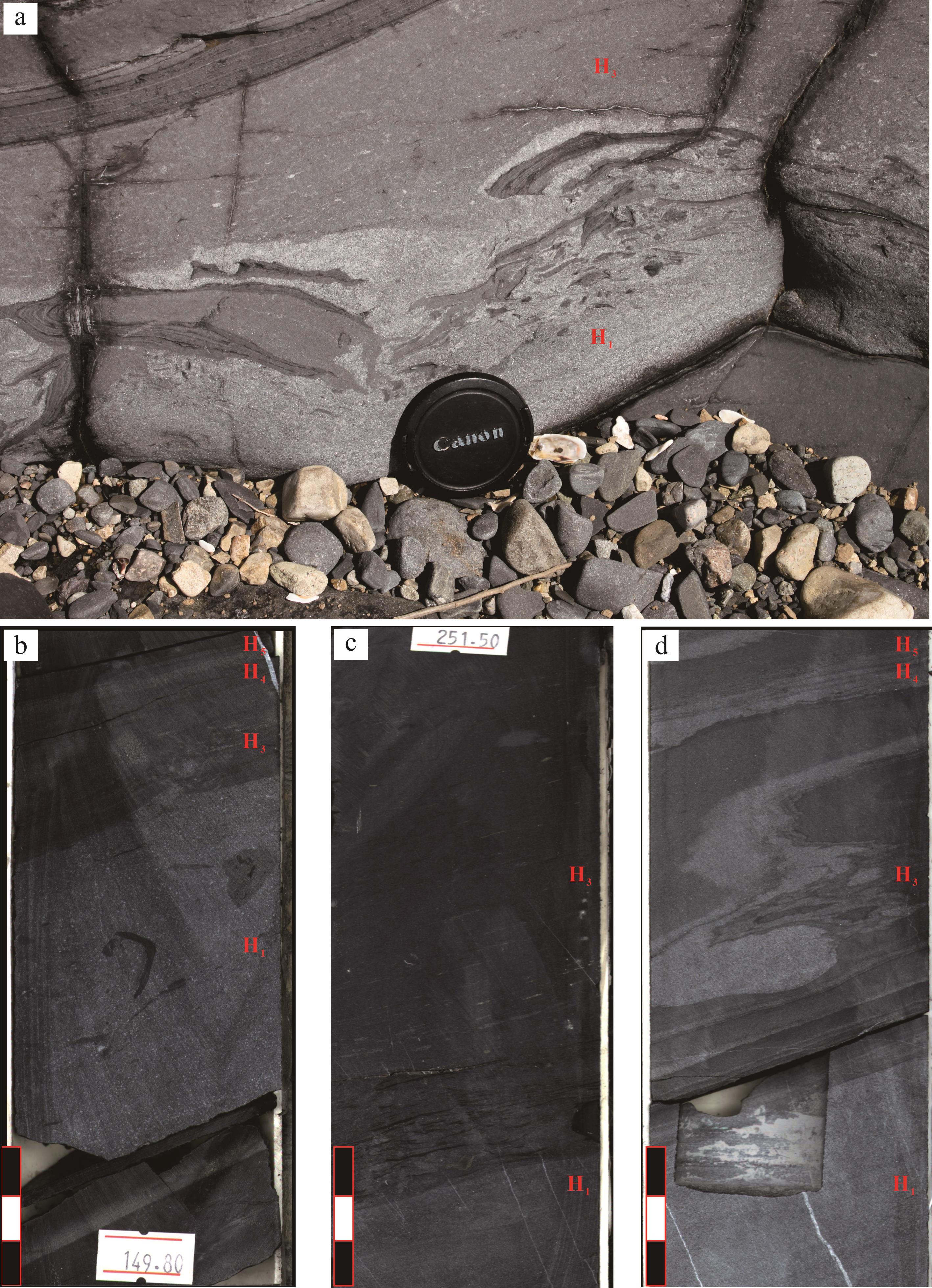

通过观察,研究区滑塌沉积主要表现为软褶皱变形、同沉积布丁构造、拉伸变形等多尺度和多形态的软沉积变形构造[23⁃24]。滑塌层厚度最大可达十余米,且上下岩层中均未发育变形构造(图7a),滑塌体与邻近岩层间还存在着一个显著的滑动面,该界面的上下岩性均发生了突变(图7b)。滑塌层内砂泥混杂分布,在泥岩中常夹杂砂质透镜体或砂质条带,其内部原始沉积层理遭到破坏;一些薄层砂岩沿顺层方向厚度部分变薄,形成长度最大可达70 cm、厚度可至20 cm的断续不相连的同沉积布丁构造或肠状块体(图7c)。在砂泥互层中常见同沉积双重构造或滑叠构造,砂岩块体呈反“S”形重叠分布,规模不大,最大厚度小于4 m,其上部为滑塌体或层状泥岩,下部为连续分布层状泥岩(图7d)。在岩心中也可观察到该沉积类型,整体泥质含量较多,具有明显的揉皱变形和同沉积双重构造(图7e,f)。

Figure 7. Slump sedimentary characteristics of the Lower Cretaceous Laiyang Formation from Lingshan Island

在沉积物发生滑塌时,底部由于受到摩擦作用的影响,向前运动的进程发生滞后,与中上部的沉积物之间会产生速度差异,速度差异现象的存在会对沉积物产生剪切应力,从而使其内部原始的沉积构造发生变形或断裂[2,25]。与砂岩相比,泥质沉积物通常内聚力较高,当发生塑性形变时,尽管受到揉皱变形但内部纹层仍然比较连续,而砂质沉积物容易被挤压成间断的条状或团块。塑性的砂质沉积物进一步在顺层拉张力的作用下,条状或团块状砂体被撕扯减薄变形,布丁块体在泥质沉积物的包围下,形成以纺锤形砂质团块为特征的同沉积布丁构造[26]。滑塌席前缘由于坡度变缓,大量沉积物会发生堆积,此时塑形的软沉积物在挤压应力的影响下,会产生挤压褶皱和逆冲作用,从而易形成同沉积双重构造或滑叠构造[27]。根据滑叠构造的叠置关系和砂质布丁块体的倾倒方向可以判断所在层位局部滑塌发生的走向。在图7d中,滑叠构造的叠置关系和砂质布丁块体的倾倒方向具有一致性,指明滑塌体在图中由右向左运动,根据野外测量,此时沉积物由SE向NW方向滑塌,与前人研究得出的古水流方向相一致[28]。

-

研究区砂质碎屑流沉积以块状细砂岩最为常见,整体色调以浅灰色为主,部分剖面可见氧化成黄白色的块状砂岩,单层厚度变化范围较大,厘米到米级尺度均可发育,内部均一(图8a,b)。部分砂质碎屑流中可见土黄色呈纺锤状的砂枕,大小一般不超过10 cm(图8c);砂质碎屑流中还可见漂浮状泥质撕裂屑,这些泥质碎屑呈灰黑色,普遍具有拉长变形的现象,大小一般介于0.5~5.0 cm(图8d,f)。除上述现象外,部分岩层中存在粒径较小的“泥包砂”结构,大小一般介于1~2 cm,具体表现为棕黄色的近圆形砂质结核被深灰色泥质包壳裹挟,包壳外部边界凹凸不平,能够很好地与周缘块状灰白色粉砂岩区别开来,“泥包砂”整体悬浮于厚层块状灰白色粉砂岩中(图8e)。这种特殊的结构与前人在鄂尔多斯盆地延长组砂质碎屑流中所发现的“泥包砾”具有相似的结构特征[29⁃30],并且李安琪等[31]在琼东南盆地陵水凹陷北部梅山组砂质碎屑流中也发现了相同的“泥包砂”结构。

Figure 8. Sedimentary characteristics of sandy debris flow from the Lower Cretaceous Laiyang Formation on Lingshan Island

前人通过大量的研究,认识到当黏土矿物含量足够高时,水下碎屑流前端与滑块之下会形成润滑水层(薄层水膜),即“滑水效应”[2]。该效应的存在会降低流体头部的阻力,从而提升流动速度,可以让水下碎屑流在低角度坡度的条件下实现长距离、弱侵蚀搬运,因此,其与下伏岩层之间多呈突变接触,界面较为平直,一般不发育流动侵蚀构造[3,32⁃33]。块状砂质碎屑流与下伏及上覆泥岩之间存在显著的岩性突变,进一步证明了砂质碎屑流具有整体固结沉降塑性流变学的特征。由于在偏氧化的浅水环境中也可以形成块状砂岩中的砂枕和泥砾,然而此处的水流冲刷和搬运能力很强,能够把沉积物二次搬运到深水环境中,因此这些沉积物的磨圆度普遍较好。漂浮在砂体中部的灰黑色泥质碎屑普遍具有撕裂茬或者发生拉伸变形,表明在砂质碎屑流形成的初期,未固结或半固结的泥质沉积物与上覆砂质沉积发生混合,泥质沉积物发生了差异搬运和液化剪切变形[34]。关于“泥包砂”结构的成因,类似于“泥包砾”,内部的砂质结核与泥质沉积物相结合,而后上层的砂体发生液化形成砂质碎屑流,一起被卷入砂质沉积物。由于砂岩抗剪强度高于泥岩,因此体现出刚性体特性,不易发生变形,其原本的结构最终得以保留。

-

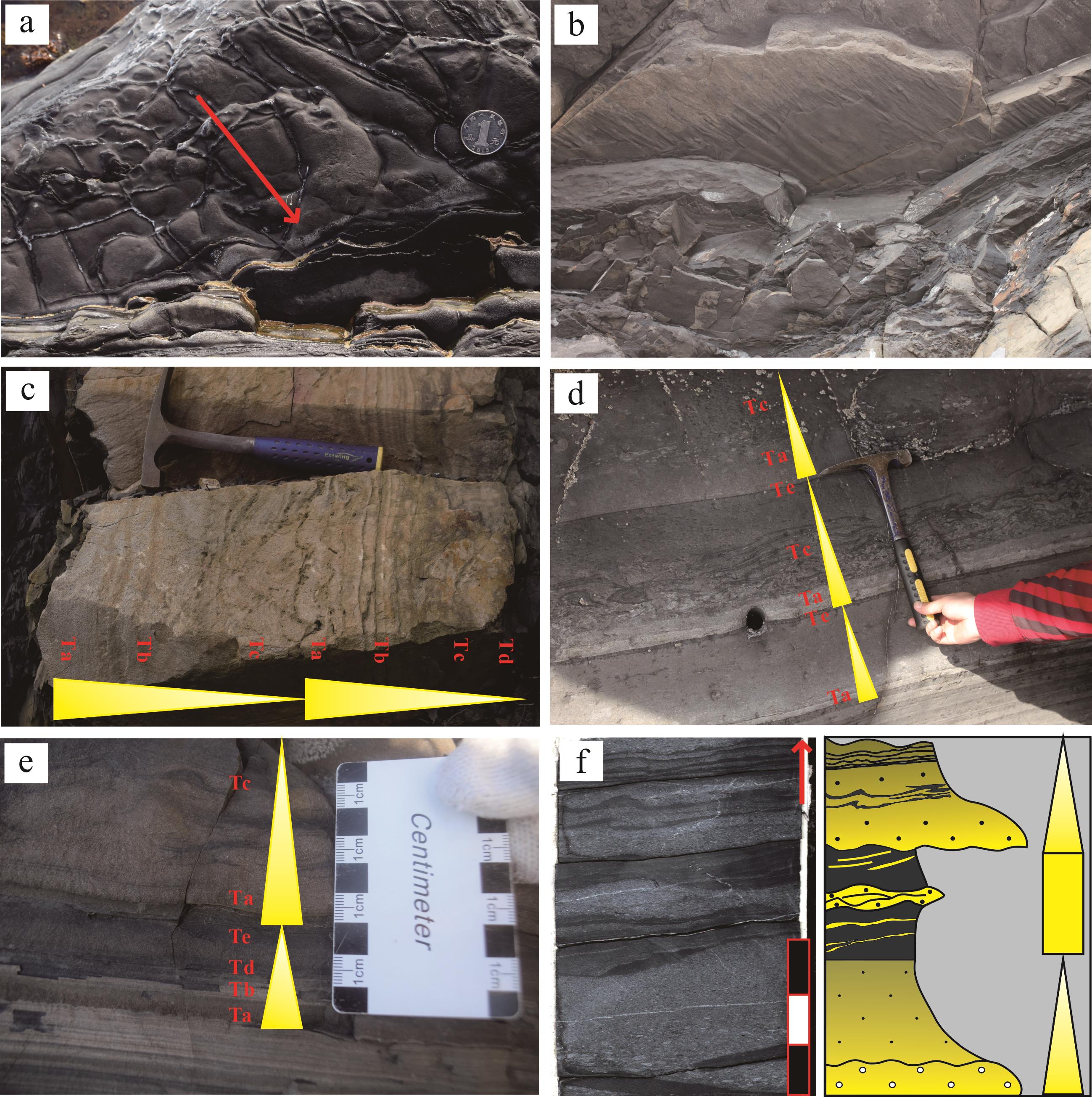

浊流沉积岩性以细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩为主,有些浊积岩底部粒度可达中砂,虽然单层厚度较小,多介于0.02~20 cm,但层数较多,堆积起来的厚度仍较为可观。浊流沉积与下伏岩层呈突变接触,常在底面上形成各种各样的底模构造(图9a~f)。在船厂剖面浊流沉积的底部发育紧密排列的小型槽模,它们相互重叠形成舌状突起,多数长0.5~10 cm并沿长轴方向平行排列(图9a)。仅能在部分浊流沉积底部观察到近似直线状并向远处延伸的沟模,其“脊”宽度介于0.3~1.0 cm,高度整体起伏较小,沟模多成组系出现,且在该组系内几乎没有方位偏差(图9b)。浊流沉积中平行层理、沙纹层理和水平层理多分布于上部,垂向上构成不完整的鲍马序列,粒度由下而上在单层中的变化较为明显:由底部的中、细砂岩或者含砾砂岩向上逐渐过渡到粉砂岩和泥岩(图9c~e)。除露头剖面外,灵科1井垂向地层具有很强的韵律性,整体表现为砂泥岩薄互层,岩层底面也十分发育底模构造,上覆砂体呈舌状或火焰状下陷至下伏泥岩中(图9f)。

Figure 9. Turbidite sedimentary characteristics of the Lower Cretaceous Laiyang Formation on Lingshan Island

由于浊流是以湍流的形式向前运动,其前端能量较大,故能对下伏的沉积物进行一定程度的冲刷,从而形成各种底模结构[35]。其中,槽模是由砂质沉积物充填定向浊流在下伏未固结的软泥层表面侵蚀冲刷产生的凹槽所形成的沉积构造,其形成的砂体具有逆水流方向的特殊外形特征,整体形状呈现出凹凸不平、由下游至上游厚度逐渐变薄的倾伏状勺形,凭此可判断出古水流的走向;而沟模则是由下伏泥质岩层面上的细沟被砂质物充填形成的[21]。浊流是以紊流为载体,将沉积物以悬浮方式搬运的流体;当其能量降低,流速随之减小,颗粒在自身重力的作用下,将按照粒度由大到小依次发生沉降[36]。鲍马序列曾经是判别浊流沉积的一个重要特征,但由于研究的不断深入,许多学者对其提出质疑。Shanmugam[37]提出:只有Ta段内存在的正粒序层理是由浊流沉积造成的,而Tb段内的平行层理和Tc段内的沙纹交错层理均不是浊流沉积形成的。另一种说法则是因为浊流中的沉积物微粒不断发生堆积,使得其内部和尾部的微粒因水的不断介入而被稀释,导致密度下降,从而形成低密度浊流[38⁃39]。

-

研究区底流沉积岩性以具有较好分选性的细砂岩和粉砂岩为主,砂体厚度较薄。多样的牵引流沉积构造在底流沉积中十分常见(图10),沙纹层理反映出一种收敛的趋势,前积层呈现出互相超覆的状态(图10a)。低角度交错层理较为发育,整体横向延伸较远(图10b,c)。底流沉积物和下伏泥质沉积物在研究区通常为突变接触,突变面的上部常常也有泥质沉积物覆盖(图10d)。研究区内也可见细砂和粉砂层,夹有泥层,砂岩上部发育突变接触面并且在其内部发育波状交错层理(图10e)。岩心同样发育丰富的底流沉积构造,例如平行层理、砂质透镜体和沙纹层理等(图10f)。

Figure 10. Bottom⁃flow sedimentary characteristics of the Lower Cretaceous Laiyang Formation on Lingshan Island

前人对全球海洋不同地区底流的最大流速进行了统计[40],发现其最大可达300 cm·s-1,最小也有10 cm·s-1。研究区在早白垩世以半深海—深海环境为主,发育底流再改造砂体,说明底流作为后期重要的改造作用之一也存在于深水沉积过程中。有些发育沙纹层理的底流沉积被错误地称为鲍马序列“Tc段”,然而在这些“Tc段”底部并未发现直接接触下伏泥岩的“Ta段”,与鲍马序列的判别标准不符;底流沉积序列容易与鲍马序列混淆,以正粒序层理为主要特征的鲍马序列内部各个层段均表现出渐变的接触关系[38,41]。在底流沉积序列中,正粒序层理通常不发育,并且内部各个层段都呈现出突变的接触关系,说明它们形成于两种不同的沉积过程[1]。研究区内,大部分由重力流输送至深水环境的砂质沉积物在后期均会受到底流的影响,而经过底流改造后,沉积物的分选性会得到显著改善[40,42]。虽然发育在底流沉积中的平行层理不具有特殊性,但波状层理和沙纹层理所指示的古流向往往与上文浊流沉积底模所指示的古流向呈大角度相交,而且砂岩中发育的突变上接触面、波状交错层理和砂质透镜体等均被前人归为等深流沉积构造[42],故推测等深流作为底流的一种类型影响研究区深水沉积的进程。

-

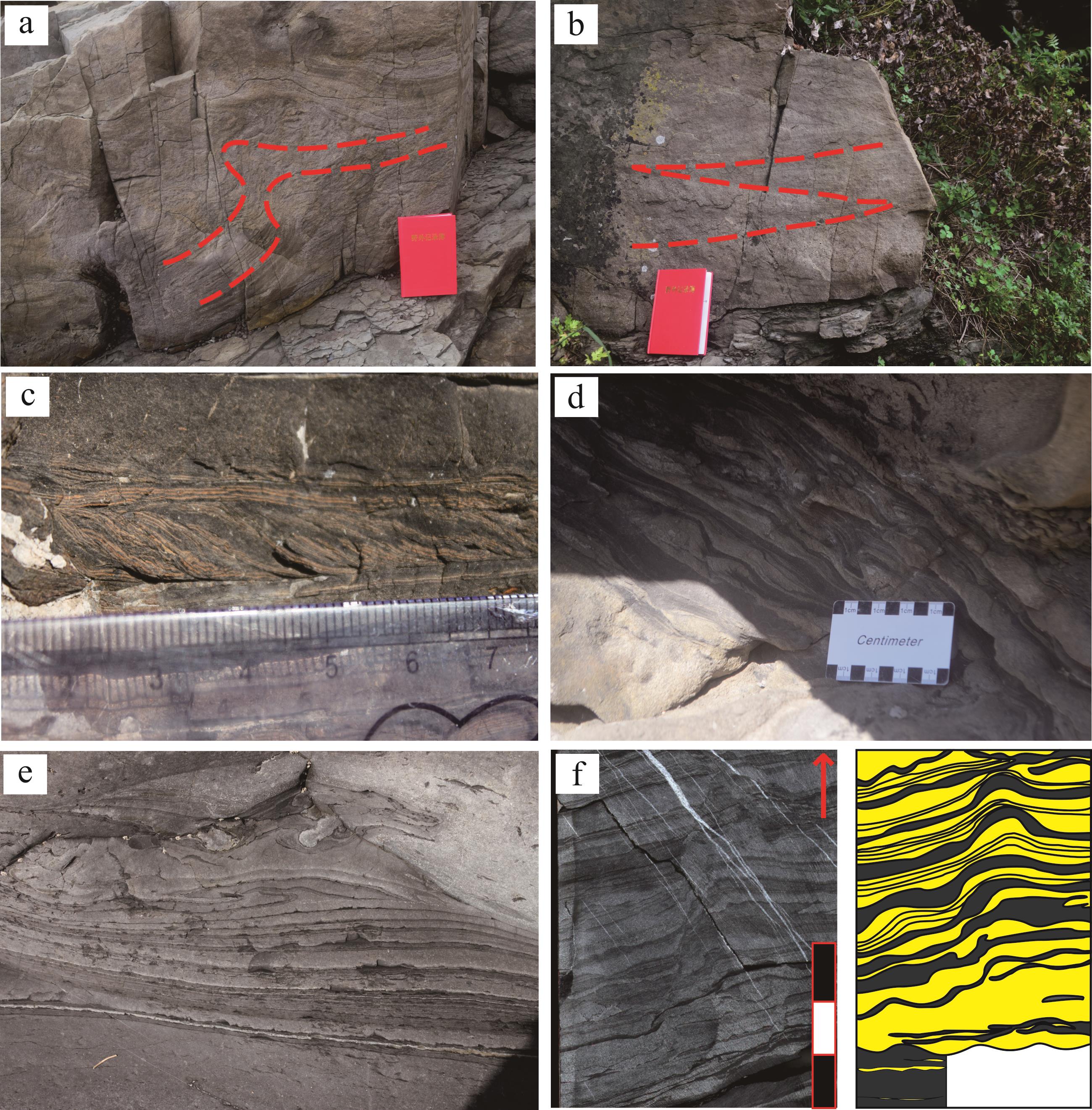

研究区沉积物是在单次碎屑流或浊流转化过程中所形成的,主要为单层厚度0.4~60 cm的中细砂岩、泥质粉砂岩和泥岩,整体具有典型的正韵律特征,碎屑流不同于浊流沉积以悬浮递变沉积为主,它是以块状“冻结”式沉积为主的沉积方式[43⁃44]。在单次流体所形成的混合层中,其内部往往有显著的岩性突变,根据前人五段式组成的划分标准,识别出研究区内常见的混合事件沉积序列组合类型有H1-H3、H1-H2-H3、H1-H3-H4-H5、H1-H2-H3-H4-H5等(图11)。前人针对露头上混合事件沉积层的形成机理开展了较为详细的探讨[13](图11a),本文在此基础上结合灵科1井岩心做出相应的补充。H1段以发育块状层理或正递变层理的中—细砂岩为主,层内偶见漂浮状泥砾分布,单层的厚度不大,多介于2~20 cm(图11b~d)。H2段为砂泥岩互层,岩性主要为泥质粉砂岩 、粉砂质泥岩,层厚为0.5~3.0 cm,砂泥岩层内同生剪切变形较为发育,整体呈波浪起伏的条带状(图11c,d)。H3段岩性主要为细粉砂岩或粉砂质泥岩,杂基含量相对较高,厚度介于1.8~60.0 cm,并且混合层中H3段岩相特征存在变化,可见含泥砾、泥岩撕裂屑或砂质团块的泥质粉砂岩(图11a,b),也存在不含泥质碎屑但发育泄水构造、负载构造、液化砂岩脉等软沉积变形的泥质粉砂岩(图11c,d)。H4段以发育波状交错层理和水平层理的粉细砂岩为主;H5段一般在序列最顶部,为块状泥岩段,H4和H5段沉积厚度均相对较薄(图11b,d)。

Figure 11. Sedimentary characteristics of hybrid event bed from the Lower Cretaceous Laiyang Formation on Lingshan Island

混合事件层的形成与碎屑流和浊流相互转化密切相关,其形成机理目前可以分为两类:一类是由单次碎屑流转化形成的,另一类是由单次浊流转变而成的[43,45]。混合层的沉积机制不同,其内部层段具有的岩相特征也会有所差异,结合前人总结的规律以及研究区混合层发育特征[43],分析表明,混合事件层形成于单次经典浊流事件的转化过程。浊流在流动过程的初期会对下伏泥岩产生冲刷作用,使其泥质含量不断增加,浊流不断向层流转化导致其对紊流抑制作用持续增强。由于浊流流速相较于碎屑流要快得多,所以就会率先沉积在远端平坦的地形上。此时混合层H1段具有块状层理或正粒序层理并偶见漂浮状泥砾,H3段中含有内源泥砾、泥质撕裂屑。随着浊流的减速,其紊流支撑能力也随之减弱,泥质颗粒在低速状态下更能显著抑制紊流,从而使其流体性质发生改变,并在末端形成黏性碎屑流。此时,混合层形成的H1段和H3段中均不含泥质或砂质碎屑。

3.1. 滑塌沉积

3.2. 砂质碎屑流沉积

3.3. 浊流沉积

3.4. 底流沉积

3.5. 混合层沉积

-

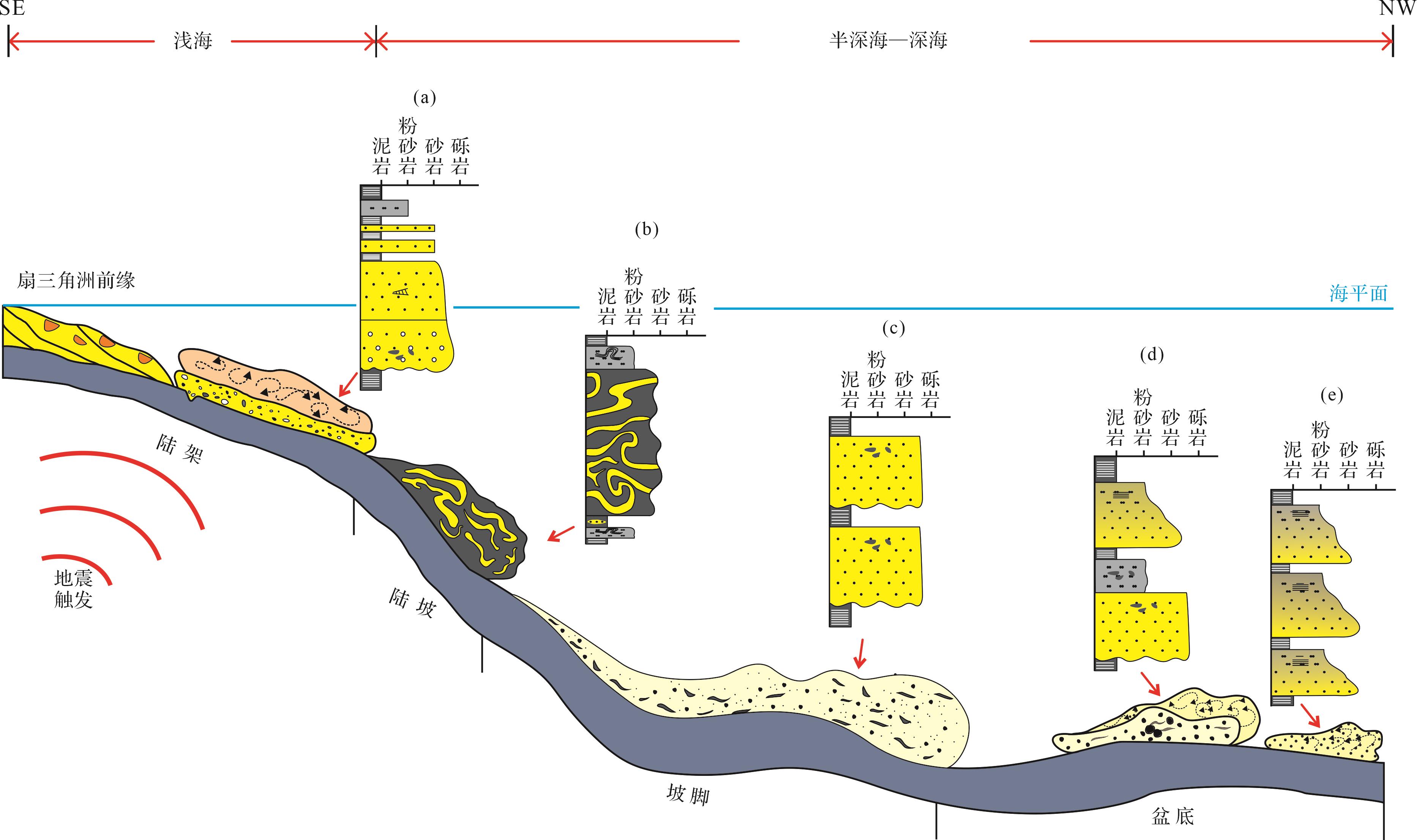

从陆架边缘到盆底依次发生滑塌—砂质碎屑流—砂质碎屑流与浊流—浊流沉积的演化特征,说明砂质碎屑流向盆底推进的过程中,不断被周围水体稀释,流体的性质从层流变为紊流,最终形成浊流沉积。扇三角洲前缘快速堆积的沉积物在火山爆发或地震晃动的触发作用下,使得原先堆积的沉积物发生滑动。由于砂岩的黏滞系数比泥岩小,因此会率先发生位移,然后拖动上覆地层整体滑移。滑动保留块体滑移前的原始沉积结构而不发生明显的内部变形,但是其底部的剪切作用会使半固结的沉积物发生变形,岩相多为组合形式A(图12a)。当到达陆坡高角度地带时,在重力和剪切力的作用下,内部发生了明显旋转变形,形成滑塌沉积,以岩相组合形式B为主(图12b)。富砂的沉积物在沿斜坡向下运动过程中,周围的水体会卷入其中,从而转化为砂质碎屑流沉积。碎屑流的塑性或宾汉流变性质使其能够保持整体搬运,具有整体“冻结式”沉积的特点,岩相多为发育块状层理细砂岩相与层状泥页岩相的组合类型C(图12c)。由于在搬运过程中会受到“振动筛作用”,导致泥岩撕裂屑和砂质团块逐渐上浮到砂质碎屑流的中上部[34]。随着流体搬运距离的增加,其上端和尾端的流体性质率先因稀释向着浊流的方向发生改变,由于浊流的速度较快,在砂质碎屑流前端先沉积下来[46],形成二者相混合的沉积,对应岩相组合类型D,即厚度较薄、粒度较细的浊流沉积叠加在厚度较大、粒度较粗的砂质碎屑流沉积之上(图12d)。最后,水下碎屑流在盆底的搬运过程中,其头部遭遇海水稀释形成紊流团(浊流),在阻尼作用的影响下最终形成低密度浊流与砂质碎屑流分离,碎屑流在黏聚力的作用下,运移距离变短[47];而浊流在盆底远端以组合类型E的形式产出,形成的浊流沉积单砂体厚度较薄,但水平方向的延伸距离较远(图12e)。

Figure 12. Schematic diagram of sedimentary fluid evolution and lithofacies assemblage of the Lower Cretaceous deep⁃water on Lingshan Island (modified from reference [46])

-

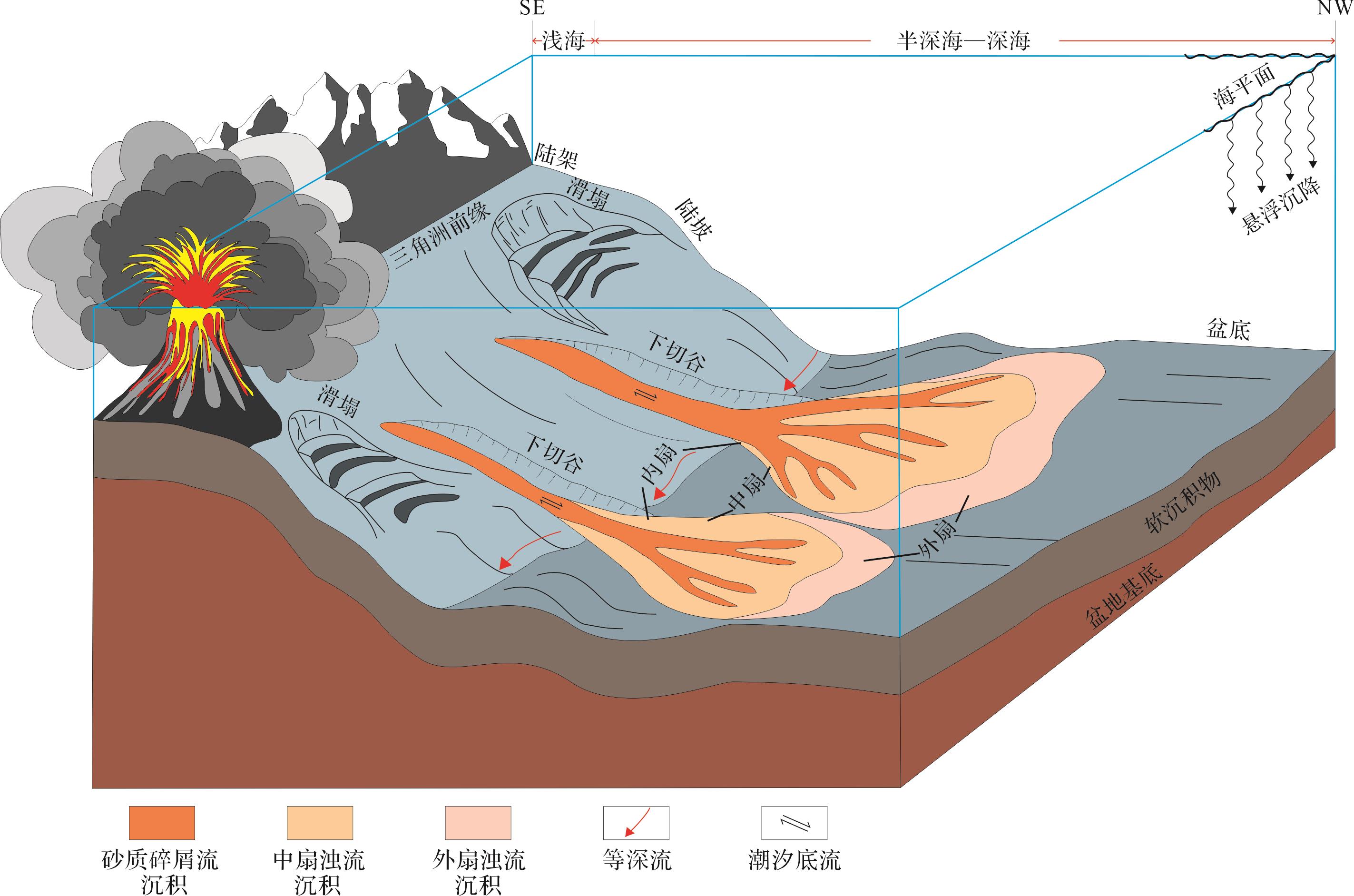

灵山岛在早白垩世莱阳期主要处在半深海—深海环境,沉积过程以深水重力流沉积为主[18]。深水重力流的形成受沉积物供给、水体深度、地形坡度以及触发机制等因素的控制[48]。研究区存在一个SE高,NW低的古斜坡,并且具有充足的物源供给,使得在靠近物源的浅水区发育扇三角洲。早白垩世时期,灵山岛处于大陆岛弧和活动大陆边缘的大地构造背景下,受强烈的构造抬升运动影响形成了东南陡倾、西北宽缓的地形特征,为深水重力流的形成提供了基本的地质框架[9,16]。此外,该区域早白垩世火山活动频繁,引发的地震等地质运动很可能是该地区产生滑塌型重力流的触发条件[10,49],莱阳组发育的多套火成岩以及丰富的软沉积物变形构造(液化砂岩脉、球枕构造、包卷层理等)[23,28,50]均是有力的佐证。

通过对研究区岩相特征、沉积作用类型和流体演变特征等多方面的综合分析,建立了灵山岛地区早白垩世以重力流为主导的深水沉积模式(图13)。在火山活动和地震的作用下,研究区主要发育浊积扇深水重力流沉积体系。陆架边缘的松散沉积物受触发条件影响失稳滑塌,以块体搬运的形式顺斜坡继续向盆底搬运。流体在搬运过程中会受到液化及海水稀释的作用转化为砂质碎屑流,沿着限制性水道其以“过路不沉积”的形式通过大陆斜坡,这也很好地解释了砂质碎屑流沉积在陆坡的分布有限[51]。当到达坡折带末端的浊积内扇时,砂质碎屑流开始沉积,形成深水块状砂岩。砂质碎屑流继续向前进入较为开阔的非限制性水道,流体部分转化为浊流,出现二者相混合的沉积序列(砂质碎屑流占据着主导地位)。此时,沉积物在下切作用的影响下,形成以“溯源堆积”为充填机制的下切谷,其发育典型的正韵律沉积特征[48]。当沉积物到达水道末端的浊积外扇,砂质碎屑流已大部分转化为浊流,此时流体能量十分微弱无法继续向前搬运,细粒沉积物形成横向连续性较好的席状浊流沉积。在深海环境中,影响因素会更加复杂,在坡折带可能还存在底流(等深流)的后期改造沉积。

4.1. 流体演化特征

4.2. 沉积模式

-

(1) 研究区莱阳组深水沉积岩岩性以泥页岩、粉砂岩和细砂岩为主,可细分为层状泥页岩相、变形构造泥岩相、变形构造泥质粉砂岩相、平行层理粉砂岩相、含泥质碎屑粉砂岩相、粒序层理细砂岩相、块状层理细砂岩相、交错层理细砂岩相、块状层理含砾砂岩相等9种岩相类型。

(2) 研究区早白垩世深水沉积岩发育5种岩相组合类型,与识别出的多种沉积作用类型对应,突出 随着沉积环境从浅海过渡到半深海—深海,流体存在由砂质碎屑流向浊流转变的演化特征。

(3) 建立了研究区早白垩世以重力流为主导的深水沉积模式,滑塌沉积主要分布在大陆斜坡,而砂质碎屑流分布则较为局限;浊积内扇和中扇为砂质碎屑流沉积的主要分布区域,在中扇发育砂质碎屑流和浊流的混合沉积;浊积外扇以分布较广的席状浊流沉积和深水悬浮沉积为主。

DownLoad:

DownLoad: