HTML

-

我国石油和天然气需求量与日俱增,石油对外依存度很高,进口天然气需求量同样较大。多年的勘探开发实践表明,页岩油气作为非常规油气的重要组成,是接替常规油气持续保障国家能源安全的关键因素[1⁃3]。细粒沉积岩(粉砂岩和泥页岩)分布广泛,几乎占据了沉积岩的三分之二[4]。中国的页岩油气储层主要沉积于陆相湖盆和海相陆棚环境[5⁃7]。然而,随着页岩油气资源勘探开发的持续推进,相对明确的沉积环境中形成的不甚明确的泥页岩内部结构差异对“甜点”分布预测及动用开发的约束日益凸显。

传统认识认为泥页岩都是均质的,其结构和构造特征直到近十余年才被沉积学界所关注[8⁃10](图1)。正如在河流的不同区域砂岩碎屑结构存在较大差异,在海洋或湖泊的不同区域,泥页岩的结构特征也应该存在不同,这源于沉积“微环境”的影响。目前,对泥页岩沉积环境的研究大多依赖颜色、岩性、总有机碳含量、地球化学主微量元素等静态参数,仅能实现对泥页岩岩相区的划定,岩相区范围内泥页岩沉积动力和沉积机制、沉积分异以及造成的颗粒排列(表现为结构和构造)差异相关研究较为薄弱,难以有效地解释泥页岩储层岩相特点与非均质性。

Figure 1. Indiana University Flume Lab and the flume used for conducting the quartz⁃silt and quartz⁃clay⁃mixed experiments[10]

与砂岩、砾岩碎屑颗粒大多只形成物理排列不同,黏土颗粒除了受到物理作用影响形成“排”和“列”,彼此还发生化学吸附和絮凝,形成絮凝物(floccule),絮凝物与火山碎屑(volcanic rock fragment)、页岩碎屑(shale lithic)、泥质内碎屑(muddy intraclast/mud rip-up clast)、粪便颗粒(fecal pellet)等一起,进一步组成泥岩颗粒集合体(composite particles)[11⁃13]。泥岩颗粒集合体形成于不同的物理和化学条件(生物条件过于复杂,本文暂不涉及),指示不同的沉积环境和沉积微环境,具有显著的地质科学研究意义;其又控制着页岩的页理化过程,影响着地质和工程“甜点”的选取和开发,对页岩油气地质资源的深度利用意义重大。

-

沉积岩的结构是指岩石颗粒的性质、大小、形态及其相互关系,常通过岩石薄片(微米级[14])进行分析。本文认为,随着研究尺度持续微观化[14],扫描电镜等纳米级实验技术揭示出的“沉积微结构”研究日趋重要。泥页岩的“沉积微结构”具有丰富的内涵,包括各类纹层结构、非纹层结构(镜下视域尺度可称为结构,岩心尺度则为沉积构造)以及黏土颗粒接触关系等。国外对纹层的研究可以追溯到100多年以前[15],经过百年探索,国内外学者在纹层类型、形成和演化以及空间分布等方面,取得了丰硕成果[16⁃17]。黏土沉积微结构包括黏土颗粒的大小和相互关系,最早出现在岩土力学、土壤学、陶瓷学、胶体化学等领域[18];随着近年来页岩油气资源深受全世界广泛关注,这一概念才再次进入石油地质学家的视野。

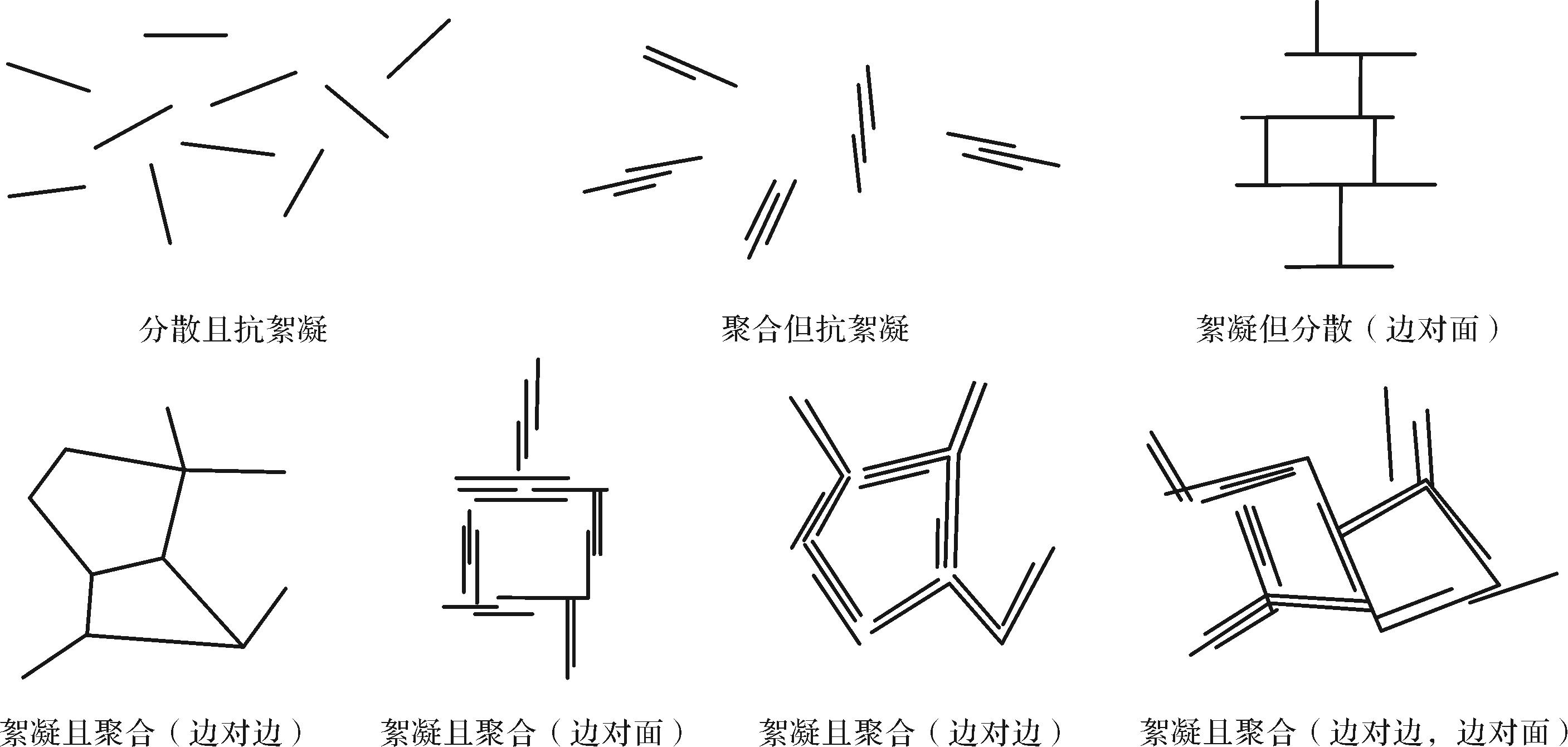

黏土颗粒接触关系体系的最基本单元是单个板状颗粒或“域(domains)”,“域”和单个板状颗粒进一步形成“絮(flocs)”或“链(chains)”;形成这种结构的原因在于黏土颗粒多为片状或板状,因此存在“面(face)”和“边(edge)”;晶面带负电(在一定pH条件下,带正电的边缘)[18],电荷相互吸引,可以形成“纸牌屋(cardhouse或house-of-cards)”结构[19]。Aylmore et al.[20]提出“域”的概念,定义其由平行或近似平行的板状物质组成,呈堆叠或阶梯状排列,黏土沉积物是由“域”或“湍状层(turbostratic groups)”组成。van Olphen[21]则在此基础上提出颗粒组成的7种排列结构或空间格架(图2),在Lambe[19]所提出的絮凝(flocculated)和分散(dispersed)结构之外引入了聚合(aggregated)结构。Moon[18]给出了“域”的图解,计算机分析则证实“域”是海底沉积物中的重要元素。

Figure 2. Seven main particle association types in clay suspensions[21]

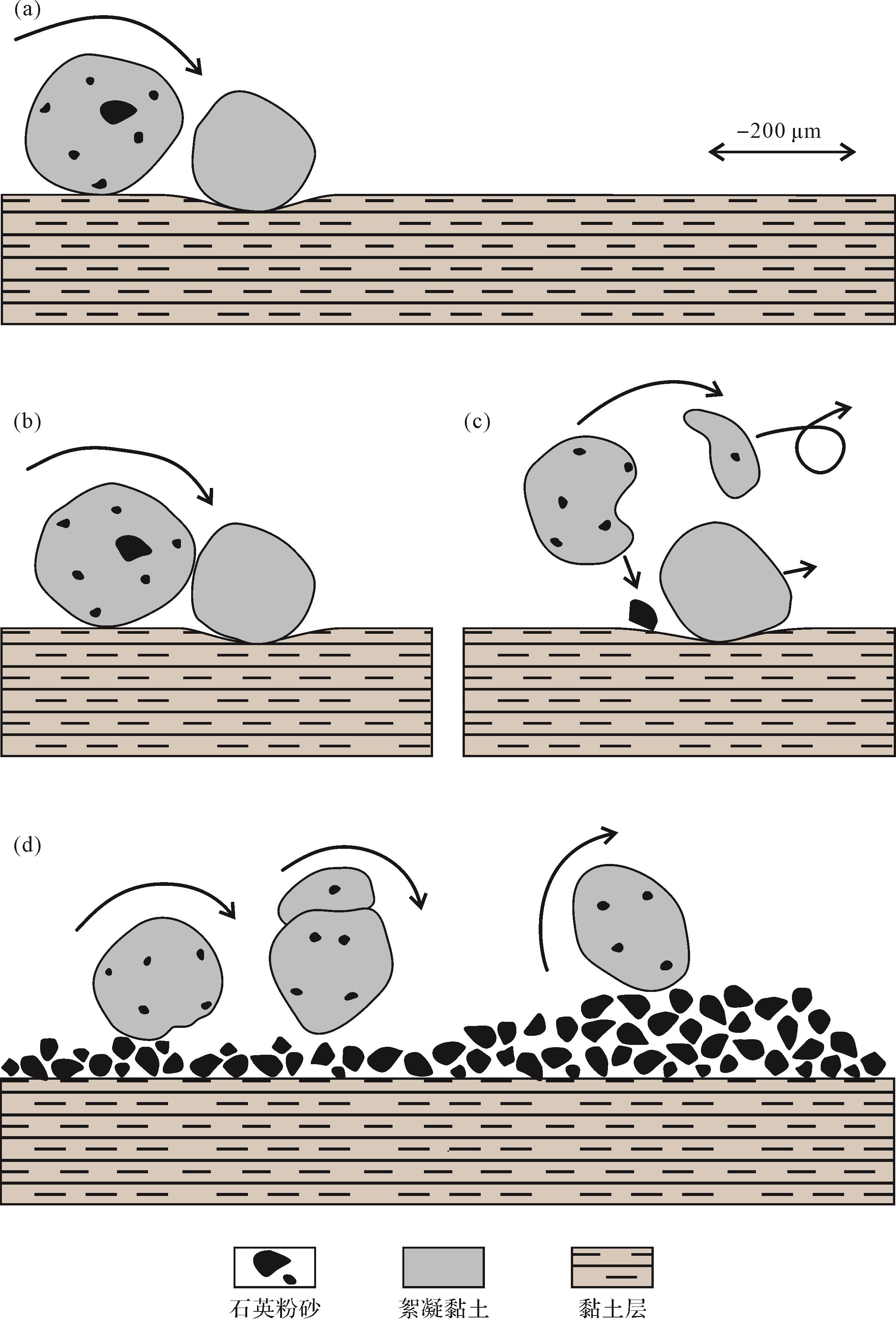

黏土颗粒粒径也是黏土沉积微结构的重要组成。研究表明小于0.01 mm的黏土颗粒多以絮凝物形式沉积,大于0.01 mm的黏土颗粒往往单独沉降,絮凝过程有助于泥质在海洋环境中长距离输送[22]。Yawar et al.[10]、Schieber et al.[23]通过水槽实验证明絮状物可以表现为与粗粒碎屑水力等效的方式,并作为高密度流或浊流的成分在海底进行搬运(图3),这对泥岩主要沉积于低能环境的观点提出了挑战。

Figure 3. Model for the separation of coarse silt from bedload floccules[10]

-

黏土沉积微结构的形成与黏土颗粒粒径及分散程度、外部水动力条件和气候等因素密切相关。黏土颗粒自身大小对沉积微结构产生影响。Meade[24]发现,较大的颗粒比较小的颗粒更易形成“域”结构。一般情况下,高岭石和伊利石晶体稍大,蒙脱石晶体略小[19],因此伊利石和高岭石颗粒更容易呈现定向性。Sherman[25]则发现大于24 μm的黏土颗粒不易发生絮凝作用,主要通过悬浮作用沉积。施振生等[26]通过分析研究将该界限划在了10 μm。黏土颗粒的含量同样重要,研究发现在沉积水体中黏土含量越少,颗粒相距越远,越不易形成絮凝物,黏土颗粒呈分散堆积结构[27](图2)。

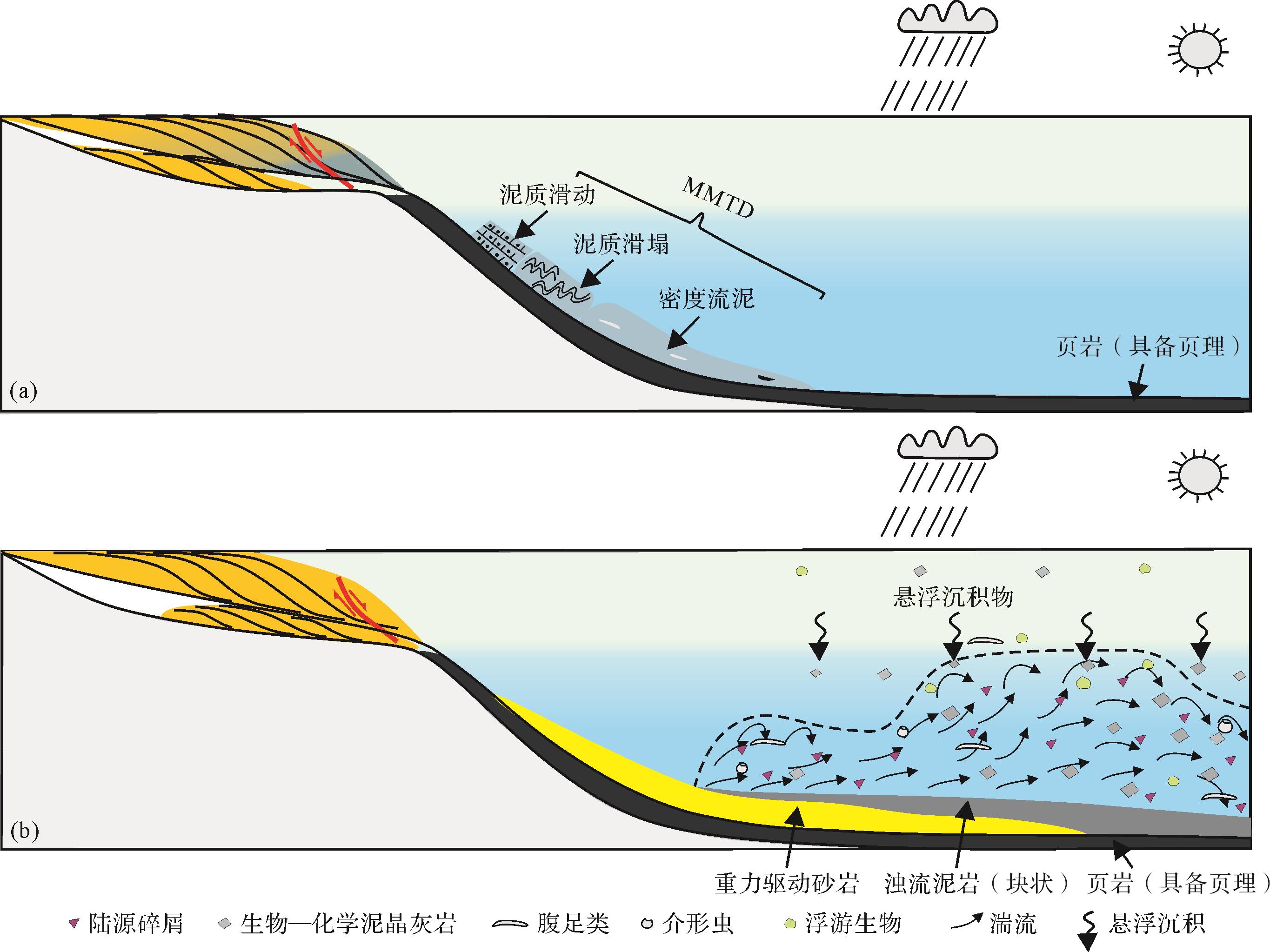

水动力条件是控制黏土颗粒絮凝作用的重要物理因素。黏土沉积物主要分布于相对远离物源的低洼区域,风力、重力和底流是颗粒搬运的三大营力[26]。对泥页岩纹层的影响已经较为清楚,由盐度、温度等因素形成的分层水体最有利于纹层的发育;早期研究认为块状构造形成于极其安静的水动力条件,且季节变化基本无影响[28],近年来的研究实例则表明块状泥页岩可形成于相对动荡的水体和强陆源输入背景下,物质组分快速沉积导致来不及形成纹层[29](图4);有研究表明,细小的泥质能够以絮凝的形式在强水动力条件下以类似于砂质推移的方式搬运,而不仅仅依靠悬移作用搬运[10]。不同营力对黏土颗粒絮凝的影响尚不清楚,而这种影响是客观存在的,例如在前三角洲沉积区,沉积物滑坡引发的水体搅动干扰着絮凝作用的发生[30]。

Figure 4. Two types of sedimentary models for lacustrine shale in the Shahejie Formation, Jiyang Depression, Bohai Bay Basin[29]

气候(蒸发、降雨、太阳黑子周期性爆发影响的光照量等)通过影响沉积水体密度和温度产生分层效应[31],随着气候周期性变化,盆地内发育一系列与之对应的泥页岩薄层[15]。风暴会对沉积水体和底部沉积物施加可传导的压力[32],研究表明,即便在水深90 m处风暴仍能增加20%的压力[33]。风暴作用可以导致底部泥质沉积物悬浮、搬运、再沉积,还可直接造成黏土沉积微结构的改变。然而,气候的分层效应、风暴的压力传导对黏土沉积微结构的具体影响还不得而知。

-

沉积过程中发生的电化学作用,是黏土颗粒区别于砂岩碎屑形成多种絮凝物的核心因素。黏土矿物晶面携带电荷,在电荷排斥和吸引作用下黏土颗粒形成分散和絮凝沉积。如果在沉积过程中各黏土颗粒不发生电化学作用,相互孤立,多形成片状定向沉积物[4]。反之,在电化学作用影响下,黏土颗粒彼此吸引,以絮凝的形式沉积下来,从而形成窗格构造[34]。

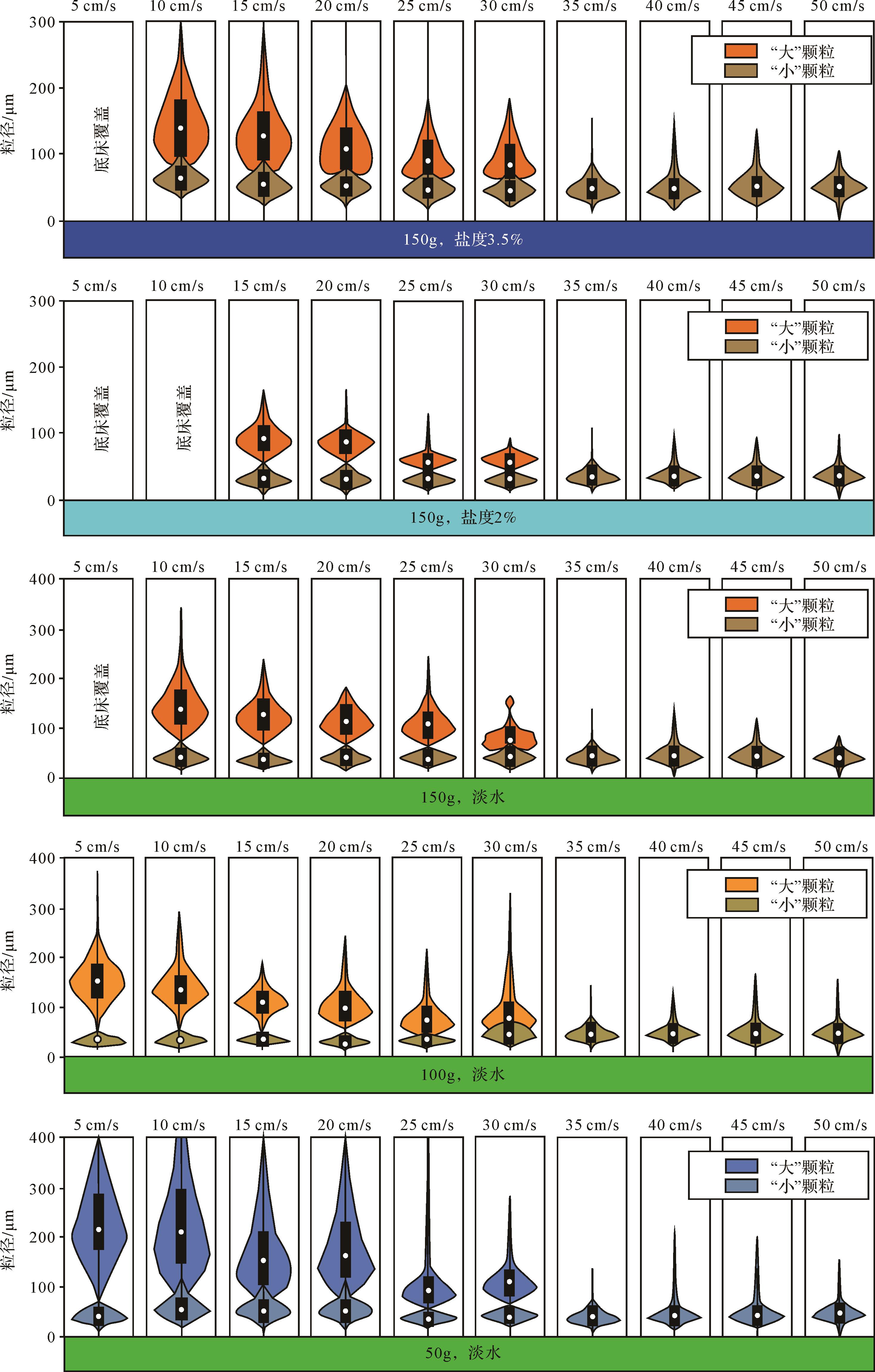

相关变量包括电解质浓度、离子种类、离子含量比值、pH值(酸碱值)和Eh值(氧化还原值)等[21]。无机盐和有机化合物都能影响黏土颗粒的絮凝作用。Hyne et al.[30]于1979年对委内瑞拉Catatumbo三角洲前三角洲沉积物开展了研究,认为如果水体盐度较低,黏土不易絮凝,则颗粒多分散、湍状分布,页理化现象明显,水体盐度增高,黏土颗粒趋向于絮凝,悬浮沉积物沉降速度显著提高,这对伊利石和高岭石影响较大,对蒙脱石影响相对较小。因此,高岭石在淡水环境的上游优先沉积,伊利石则在较咸的下游环境中沉积,最后则为蒙脱石。最近的研究则显示盐度对絮凝作用的影响有限,Schieber et al.[35]于2023年发表的论文中通过水槽实验定量讨论了盐度对黏土颗粒絮凝过程的影响,指出高岭石的絮凝过程与临界沉降速度(critical velocity)、盐度及沉积物浓度有关,但最核心控制因素是沉降速度,临界沉降速度对盐度不敏感。因此,盐度的变化不能强制形成絮凝作用,而当絮凝作用开始后,盐度增加可以促进絮凝效率(图5)。高盐度水体还抑制了大部分细菌的活动,使有机质最大限度地保存下来,泥页岩中则易发育黑色纹层[36]。沉积水体中较低的阳离子浓度、较高的pH值可以约束高岭石颗粒边缘的正电荷,从而增强高岭石悬浮体的分散现象,反之,实验中高岭石在pH小于4时易于发生絮凝[27]。

Figure 5. Distribution of particle sizes of kaolinite measured at the flume bed under variable experimental conditions[35]

海洋生物可以为泥页岩沉积提供钙质和硅质[26],进而形成不同纹层[37]。生物毯(microbial mat)能够捕获海水中的黏土颗粒,形成层理[16]。生物—化学作用极为复杂,其对黏土颗粒形貌、接触关系的影响尚未可知。

有机质对黏土颗粒的絮凝作用的影响存在争议。Macquaker et al.[22]认为有机质具有较强的胶体性、溶解性、电离性等化学活性,在悬浮沉积过程中容易和无机矿物絮凝、聚集形成有机黏土复合体。似乎更多的学者持相反观点,认为富含有机物的水体将提供分散剂,中和黏土颗粒上的表面电荷,消除颗粒吸引力,允许黏土颗粒单独沉降,并产生平行、定向的微结构,进而形成页理和裂隙[18,21]。

2.1. 物理机制

2.2. 化学机制

-

目前,泥页岩沉积环境的研究主要依赖颜色、岩性、总有机碳含量和地球化学主微量元素等静态指标,尚未明确受沉积水动力影响的不同泥页岩的系统识别标志,在其分布特征方面的研究更加薄弱。然而,判别泥页岩的沉积水动力特征又十分重要,这是由于在复杂水动力作用下沉积的泥页岩必然与静水悬浮沉降的泥页岩有着不同的内部结构特征,直接影响页岩油气的富集、流动及水平井压裂过程中裂缝的分布。因此,对泥页岩“沉积微环境”开展研究直接关系着页岩油气藏“甜点”的识别。

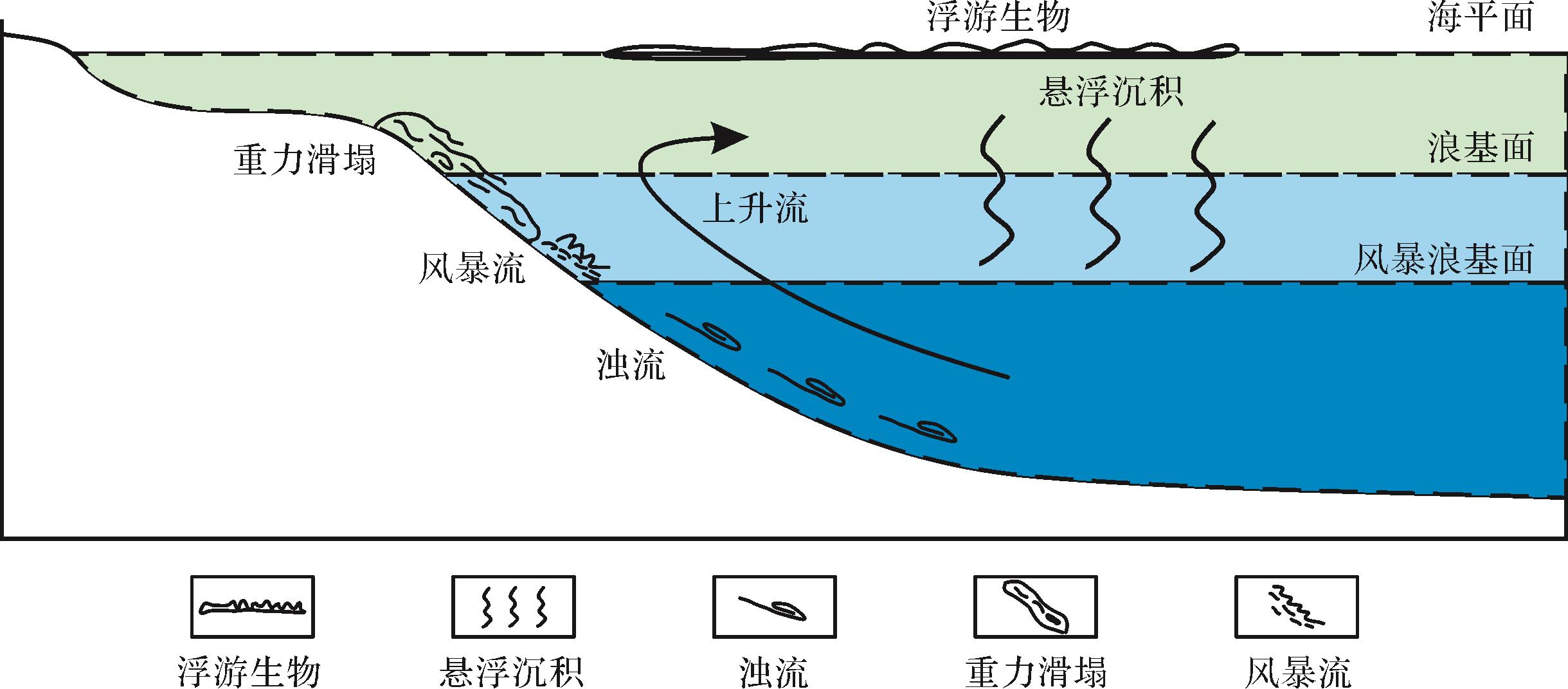

如前文所述,黏土沉积微结构或者絮凝物形成于一定的物理—化学背景,在一定程度上能够指示泥页岩沉积微环境。O’Brien et al.[38]基于扫描电镜分析结果,根据絮凝程度差异识别浊积岩和半深海悬浮沉积岩;Schieber et al.[35]基于水槽实验初步讨论了流体剪切应力的变化对高岭石絮凝的影响。但总体而言,只依靠黏土沉积微结构或者絮凝物特征难以准确刻画泥页岩的沉积微环境。因此,更多的学者融合岩石学和矿物学信息,结合纹层的变化,对泥页岩沉积微环境中多变的水动力特征进行恢复。Abouelresh et al.[34]指出等深流、浊流、黏性底流和悬浮沉降是海相页岩沉积的关键动力。梁超[37]对四川盆地龙马溪组页岩开展综合研究,认为该套页岩沉积动力包括悬浮作用、上升流、浊流和重力滑塌(图6),同时指出海啸对黏土岩沉积速率的影响。孔祥鑫等[39]对束鹿凹陷沙三段细粒碳酸盐纹层开展研究,认为其受控于季节变化和浊流分异作用。张建国[40]则再次强调了风暴的影响。勇朋林[41]对不同地区野外露头和钻井岩心开展分析,指出包括泥页岩在内的细粒沉积岩可沉积于重力流、静水沉积、泥炭沼泽、分流间湾、局限台地等海相或海陆过渡相环境。林长木等[42]从构造活动对泥页岩岩性和纹层发育的影响角度开展分析,认为不稳定构造背景下的深海环境主要沉积深灰色纹层状含泥粉砂岩,中、贫有机质粉砂纹层较为发育;稳定构造背景下的陆表海环境发育灰黑色富有机质纹层状泥岩。

Figure 6. Sedimentary model for shale in the Longmaxi Formation[37]

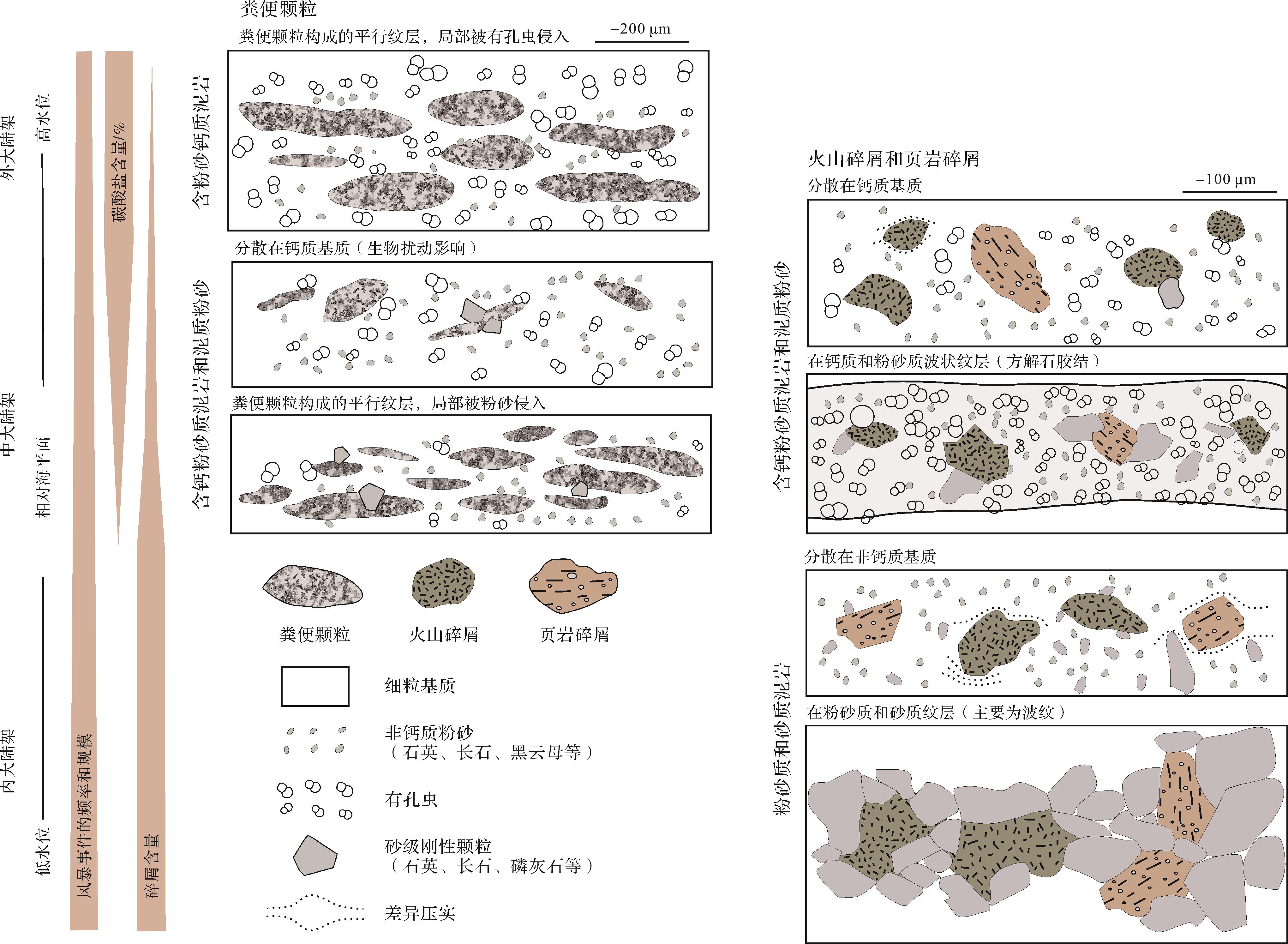

近期越来越多的研究表明,除了引入泥页岩及其伴生的粉砂质、灰质等岩性和纹层参数,黏土颗粒絮凝物及其所在的泥岩颗粒集合体(composite particles)自身就能够较好地表征沉积微环境[11⁃13]。泥质内碎屑可以和生物组分(如孢粉、放射虫、有孔虫)、火山碎屑一起搬运并沉积,其存在指示了事件性海底扰动形成的底流作用,底流不仅形成搬运营力,还可以保护有机碳免受氧化作用和微生物降解作用,受此影响,有机质得以广泛分布[13]。Li et al.[11]对美国犹他州Tununk页岩的研究表明,推移搬运的泥岩颗粒集合体为页岩系统的最主要组成;通过光学显微镜和扫描电镜观察,发现泥岩颗粒集合体中絮凝物和软泥撕裂屑(泥质内碎屑)富含水,易受压实作用影响发生较大改变,岩层中主要记录的是含水量中等的粪便颗粒、低含水量的蚀变的火山岩碎屑和页岩岩屑三类颗粒(图7)。Li et al.[12]根据加拿大阿尔伯塔地区森诺曼阶Dunvegan泥岩中颗粒集合体的成分和结构的非均质性特征,识别出外源和内源型泥岩。实际研究中,不同泥岩颗粒类型又可细分出多个子类型,代表了不同的地质背景或沉积环境[11⁃12],需要具体情况具体分析,且与黏土沉积微结构研究属于不同范畴,本文不多做论述。

Figure 7. Types of particles and their response to sedimentary environments in the Tununk shale of North America[11]

总之,砂岩和砾岩可以根据碎屑颗粒的大小、分选、磨圆及分布情况判断沉积物所处的环境。泥页岩的情况则相对复杂,电化学作用的影响使得单一黏土颗粒形成絮凝物,絮凝物和其他组分又进一步组合成泥岩颗粒集合体,而颗粒集合体的环境指示意义目前尚不十分明确,需要加大研究投入。

-

经过近百年的时间,黏土沉积微结构研究取得了诸多认识,其应用领域也从土木工程、陶瓷材料逐步迈入非常规油气。客观来讲,黏土沉积微结构以及泥岩颗粒集合体等微观研究难度较大,虽然经历百年,但进展一直缓慢,加之非常规油气研究起步亦较晚。因此,目前对黏土沉积微结构、泥岩颗粒集合体以及相应的沉积微环境的认识尚不足以有效支撑非常规油气资源地质研究和工程实践。泥页岩纹层及非纹层结构的研究趋于成熟,颗粒集合体的研究尚属起步,存在诸多问题和不足。

就黏土沉积微结构研究来说,国内外对单一黏土颗粒形貌(扁平度、圆度、球度、表面特征等)、微结构的空间格架类型及其形成机制等科学问题认识较为模糊。在颗粒形貌、微结构的空间格架研究方面,国外学者主要基于定性描述开展研究,而国内研究则更显薄弱(尤其在沉积学领域);定量刻画与表征研究几乎空白。近年来,图像识别、微区元素分析、大数据统计技术在地质学多个领域广泛使用,效果显著,亟待推广到黏土沉积微结构的研究;更进一步,影响黏土沉积微结构形成的物理—化学—生物协同演化机制尚不明确,亟需建立完善的沉积微结构模型和多因素协同演化模型。

就泥岩颗粒集合体沉积环境研究来说,目前国内学者对泥页岩沉积“微环境”的研究大多集中在中国东部湖相地层,中国西部海相黑色页岩相关研究较为薄弱。海相地层和湖相地层存在较大不同,包括碳酸盐物质含量、对气候变化响应的灵敏度等[37],成果认识不能套用。我国西部海相黑色页岩赋存巨量油气资源,其沉积时受波浪、潮汐、洋流等多因素影响,这与湖相页岩沉积环境截然不同,沉积动力更为复杂,需要加大研究力度。

就黏土沉积微结构和泥岩颗粒集合体研究思路和研究方法来说,地质历史时期中的大气、海洋环境特征均与现今不同[43],受此影响形成的黏土沉积微结构和泥岩颗粒集合体必然有其独特性。国外学者的研究往往依赖野外露头、现代沉积和实验模拟,对井下资料的利用明显不够,而国内学者和油气田科研生产单位良好的合作关系则有利于资料补充,具备资料优势。目前,水槽实验模拟条件显著缺乏,尤其是国内,相关大型实验设施亟待建立;另一方面,泥页岩和砂岩不同,化学作用的影响显著,水槽实验模拟结果是物理作用和化学作用的综合体现,但实验往往对物理作用的阐述更为详细[23,31],对化学机理(例如化学反应、化学能)等研究尚需要进一步推进。

-

黏土沉积微结构及其相关的泥岩颗粒集合体揭示了泥页岩形成于复杂的沉积微环境,微环境差异对页岩页理、纹层结构产生影响,进而影响页岩的储集能力和开发效果。经历百年研究历程,黏土沉积微结构的特征、物理—化学成因机制、关联的沉积微环境得到相对清晰的描述,但仍存在着较大的发展空间。

(1) 泥页岩的黏土颗粒除受物理作用影响,还发生化学吸附和絮凝,形成黏土沉积微结构。黏土沉积微结构的最基本单元是单个板状颗粒或“域”,最基本单元组合形成“絮”或“链”,进一步组合形成“纸牌屋”结构,“纸牌屋”结构存在多种类型,反映了絮凝作用的差异性。絮凝作用使得黏土矿物能够沉积于高能水动力环境。

(2) 黏土颗粒越大,相距越远,越不容易发生絮凝作用,板状颗粒悬浮沉积,形成更好的定向性。相对动荡的水体干扰絮凝作用,也阻碍泥岩颗粒集合体成层,形成块状构造。气候分层效应、风暴压力传导对黏土沉积微结构存在影响。强酸性的水体利于高岭石等黏土颗粒絮凝。盐度和有机质的影响存在争议,高盐度在一定程度上可以促进絮凝效率,富有机物的水体似乎不利于絮凝发生,黏土颗粒单独沉降,平行、定向分布,形成页理。

(3) 泥页岩沉积环境多样,沉积动力包括等深流、上升流、重力流、黏性底流、悬浮沉降、海啸和风暴等。对黏土沉积微结构进行定性和定量描述,并结合火山碎屑、页岩碎屑、泥质内碎屑(软泥撕裂屑)、粪便颗粒等泥岩颗粒集合体其他组构的分析,能够实现对复杂多变沉积微环境的精细刻画。

DownLoad:

DownLoad: