HTML

-

沉积学是以露头岩心观察、实验分析、物理数值模拟为主要分析方法,系统研究沉积(物)岩的物理和化学特征及其形成过程(包括沉积物搬运、沉积过程和沉积岩形成机理)的一门学科[1⁃2]。自19世纪后期沉积学开始从地层学中分离出来,至今已有约170年的历史。沉积学的发展与石油、天然气等矿产资源工业化开采紧密相关,与油气勘探开发实践相互促进。尤其是近年来,随着非常规油气勘探开发的不断推进,将页岩作为研究对象取得的一系列革命性的研究认识,助推了页岩油气勘探开发实践不断获得新发现。非常规等油气勘探开发实践中遇到的科学难题同时也促进了沉积学衍生出细粒沉积学、页岩沉积学和非常规沉积学等新的分支学科。国内外学者不断总结分析了与油气工业相关的沉积学研究进展[3⁃8]。本文回顾了沉积学及其分支学科在油气勘探开发中的重要推动作用,介绍了国内外近期在含油气盆地研究中的沉积储层研究进展,包括源—汇系统沉积学与沉积过程正演模拟技术、页岩沉积学与黑色页岩系统、深层—超深层碳酸盐岩储层发育与保持机理、低渗—致密碎屑储层非均质性成因分析与评价、智能岩心分析技术。展望了新的发展形势下沉积学未来的攻关方向,为推动中国油气工业高质量发展和陆相页岩革命做出新贡献。

-

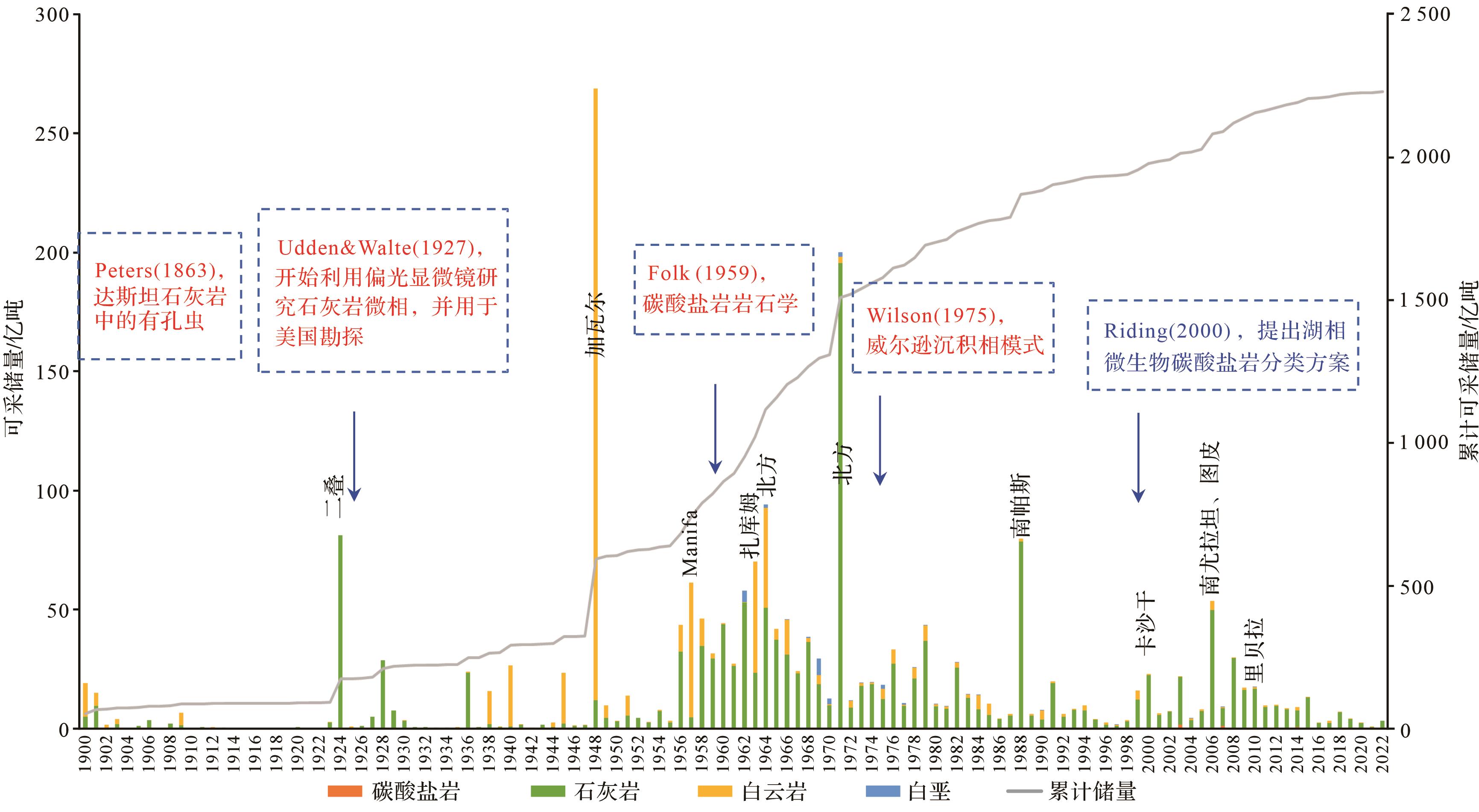

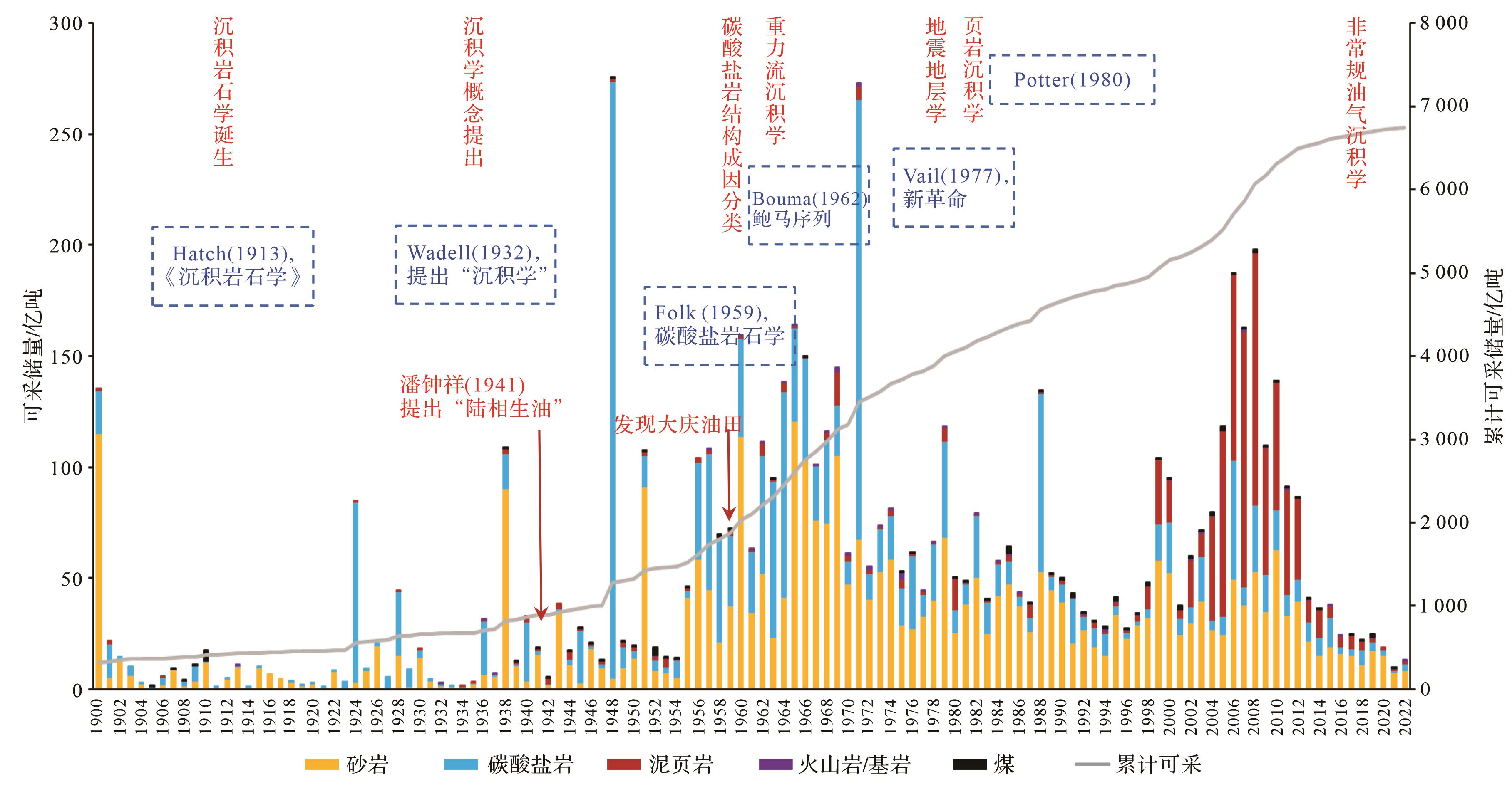

1849年,英国地质学家Sorby[9]首次使用偏光显微镜研究沉积岩的薄片,从此,沉积学的研究领域从宏观深入到了微观。1906年,Gilbert[10]利用水槽实验研究沉积过程。1913年,Hatch et al.[11]出版第一本沉积学专著《沉积岩石学》。Udden[12]首次将粒度分析应用于沉积过程研究。Illing[13]提出重矿物对比应用于石油勘探的地层对比。Wentworth[14]提出符合流体力学规律的碎屑颗粒粒级界限,沉积物粒级的划分走向科学量化。Wadell[15]提出“沉积学”概念,标志着沉积学已成为一门独立的学科。沉积学于20世纪40—50年代在中国兴起,潘钟祥提出“陆相生油”理论,指导中国陆相盆地石油勘探于1959年发现大庆油田[16]。20世纪50—80年代,沉积盆地中油气勘探开发实践对沉积学研究不断提出新的研究对象,衍生出碳酸盐岩沉积学、深水重力流沉积学等分支学科,浊流沉积得到了充分的重视,一系列为满足勘探开发需要的深水扇沉积模式先后被提出,这一时期海相碳酸盐岩和深水油气勘探获得重大进展[17⁃18]。Vail et al.[19]将地震地层学发展起来,引起了层序地层学的革命。此后,经典层序地层学、成因层序地层学、海进—海退(T-R)层序、高分辨率层序地层学先后兴起并被广泛应用于海相、陆相盆地预测砂体展布,成为全球油气勘探开发实践的重要基础理论和技术方法[20⁃21]。2000年以来,以致密油气和页岩油气为代表的非常规油气资源已逐渐成为全球新增化石能源供给的重要领域。沉积学的研究尺度从千米、米等大尺度向厘米、毫米、微米和纳米等小尺度拓展[3⁃4],细粒沉积学、页岩沉积学[22]和非常规油气沉积学等新的分支学科创立[7],开启了全球页岩油气革命。同时,沉积学重大革命性研究成果的应用也推动了油气勘探领域的拓展和可采储量的增长(图1)。

-

Peters(1863)观察到达斯坦石灰岩中的有孔虫,并强调了偏光显微镜对岩石学研究的作用[23],Udden et al.[24]利用偏光显微镜研究石灰岩微相,成果应用于美国油气勘探。Folk[17]将碎屑岩的成因观点引入到碳酸盐岩结构成因分类,对碳酸盐岩的成因认识由化学成因转变为生物碎屑或生物成因,成为一场划时代的革新。Wilson[25]建立了碳酸盐岩沉积相模式,完善了碳酸盐岩沉积学理论体系,推动全球油气勘探走进腾飞阶段。Riding[26]提出微生物碳酸盐岩分类方案,此后,微生物碳酸盐岩储层成为碳酸盐岩沉积学研究的新热点(图2)。

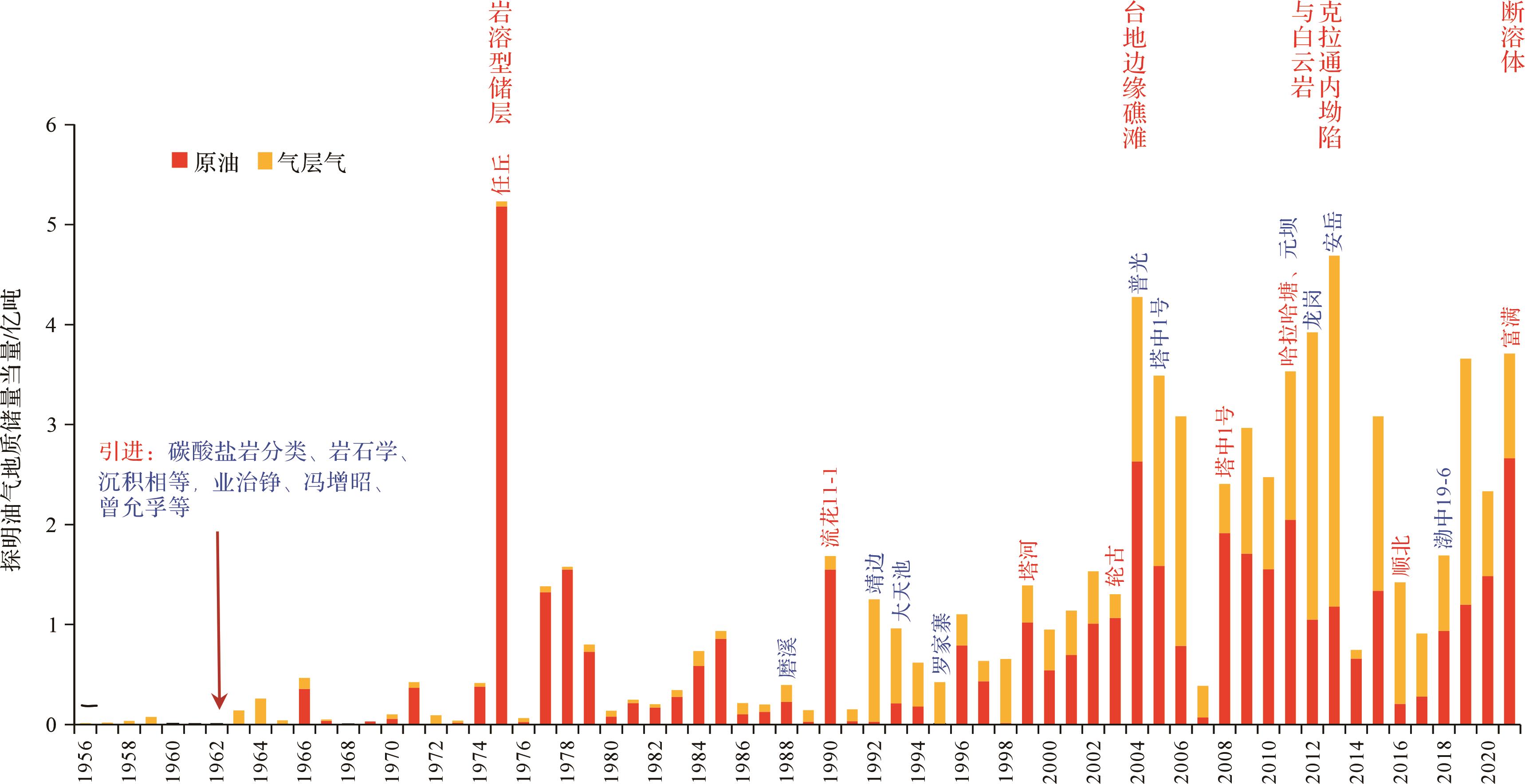

中国海相碳酸盐岩的油气勘探历程与碳酸盐岩储层的研究进展密切相关,中国特色的碳酸盐岩沉积学研究有力促进了我国油气工业的发展。业治铮等[27]发表《石灰岩的结构—成因分类》一文,提出了国内首个基于机械沉积作用的石灰岩分类方案。冯增昭[28]将石灰岩划分为三个大的结构类型,建立了石灰岩结构分类体系。曾允孚等[29]出版《沉积岩石学》,系统阐述了碳酸盐岩岩石学特征及沉积相类型。此后,风化壳岩溶储层与大气水岩溶模式、台缘礁滩储层与浪控台缘礁滩模式和台内白云岩储层与潮控陆表海台地潮坪模式的建立,推动了中国碳酸盐岩油气勘探历程开启了三个阶段:20世纪90年代以靖边气田为代表的找构造高部位的岩溶型碳酸盐油气藏阶段、2000年以来以普光气田为代表的台地边缘礁滩油气藏阶段、2010年以来克拉通内幕白云岩新领域拓展阶段[3,30]。2015年,鲁新便等[31]首次提出碳酸盐岩断控岩溶缝洞体(断溶体)圈闭理论概念。随着寒武系盐下白云岩、断溶体等领域的不断认识深化,塔里木盆地形成了富满油田、顺北油田两个地质储量规模达十亿吨级的超深层断控型特大油气田[32](图3)。

-

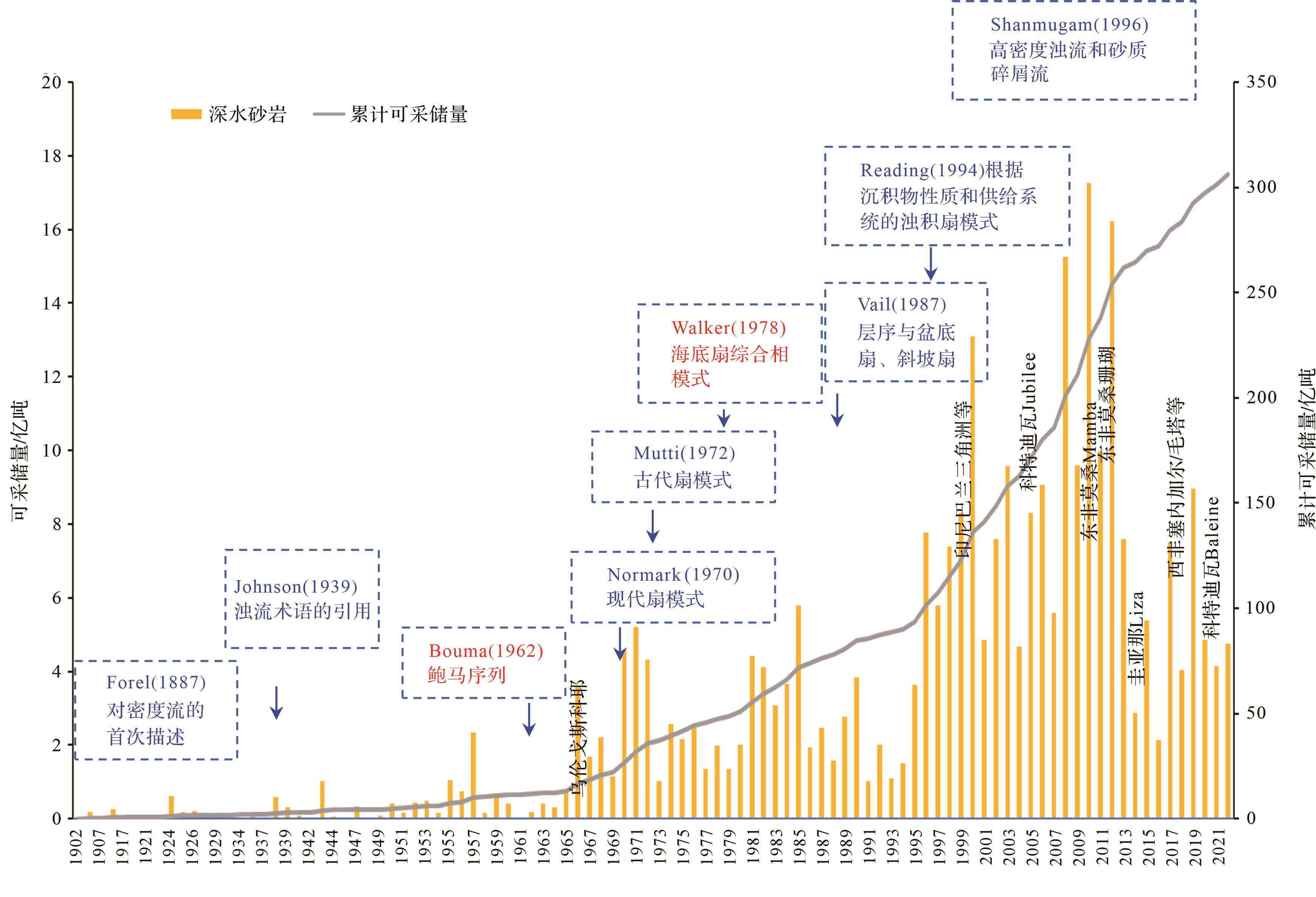

Forel[33]首先在瑞士的湖泊中发现由悬浮物引起的高密度流。Johnson[34]引入浊流和浊积岩的概念。Kuenen et al.[35]发表了《浊流为形成递变层理的原因》一文,自此浊流研究开始受到广泛重视。Bouma[18]建立了“鲍马序列”,成为沉积学的一场革命。随后,在“鲍马序列”研究基础上,建立了多个深水沉积扇体模式,如Normark[36]的现代扇模式,Mutti et al.[37]的古代扇模式,以及Walker[38]的海底扇相模式。Vail[39]提出深水沉积由盆底扇、斜坡扇和前积楔复合体组成,这一理论模式被广泛应用于深水石油勘探。Reading et al.[40]根据沉积物粒度和供给体系建立浊积扇相模式,构建了深水重力流沉积学的基础理论框架。Shanmugam[41]通过岩心、地震和测井资料揭示了深水沉积的复杂性,指出存在滑塌、滑动和碎屑流搬运和沉积过程,发展完善了重力流沉积学理论体系。2000年以来,从沉积动力学的角度探讨重力流沉积演化过程、沉积产物分布及构型要素成为重力流沉积学研究的核心问题。水槽模拟实验和数值模拟研究技术的兴起,使得重力流流体与流态转化、重力流与底流交互作用,底流(等深流)沉积机理,以及沉积物分布与构型要素等进一步明确[42⁃45]。2010年开始,深水实际监测研究技术的应用,直观展示了浊流的搬运、侵蚀和沉积的全过程[46]。其中,混合事件层的分布对细粒非常规储集层预测具有重要意义[43,47]。超临界流沉积研究在一定程度上解释了重力流水道的成因,为预测深水油气勘探优质靶区提供了科学指导[47⁃50]。Paola et al.[51]将源—汇系统的“沉积物质平衡”用于估算沉积盆地填充的沉积通量。此后的研究将层序地层学、旋回地层学和源—汇系统相结合,实现沉积盆地的深水沉积充填类型和有利砂体分布预测[52⁃56]。源—汇系统的应用使得深水重力流沉积学获得向定量化“深时”研究发展的新机遇。深水重力流沉积学理论的应用以及地球物理勘探技术的进步推动了全球海相和陆相深水油气勘探(图4)。截至2017年,以深水浊积扇为主的全球深水区油气储量占油气发现总储量的50%[57]。与此同时,中国湖相深水重力流沉积勘探进入快速发展阶段,在鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地南堡凹陷及歧口凹陷、松辽盆地和准噶尔盆地等地区取得重要勘探突破[58],其中,鄂尔多斯盆地陇东地区深湖—半深湖区发现了储量规模超过数十亿吨级的两个大型油气田——华庆油田与庆城油田。

Figure 4. Theoretical development of deep⁃water gravity flow sedimentology 1902⁃2021 vs. increase in known global deep⁃water oil and gas recoverable reserves (Forel[33], Johnson[34], Kuenen et al.[35], Bouma[18], Normark[36], Mutti et al. [37], Walker[38], Vail[39], Reading et al.[40], Shanmugam[41])

-

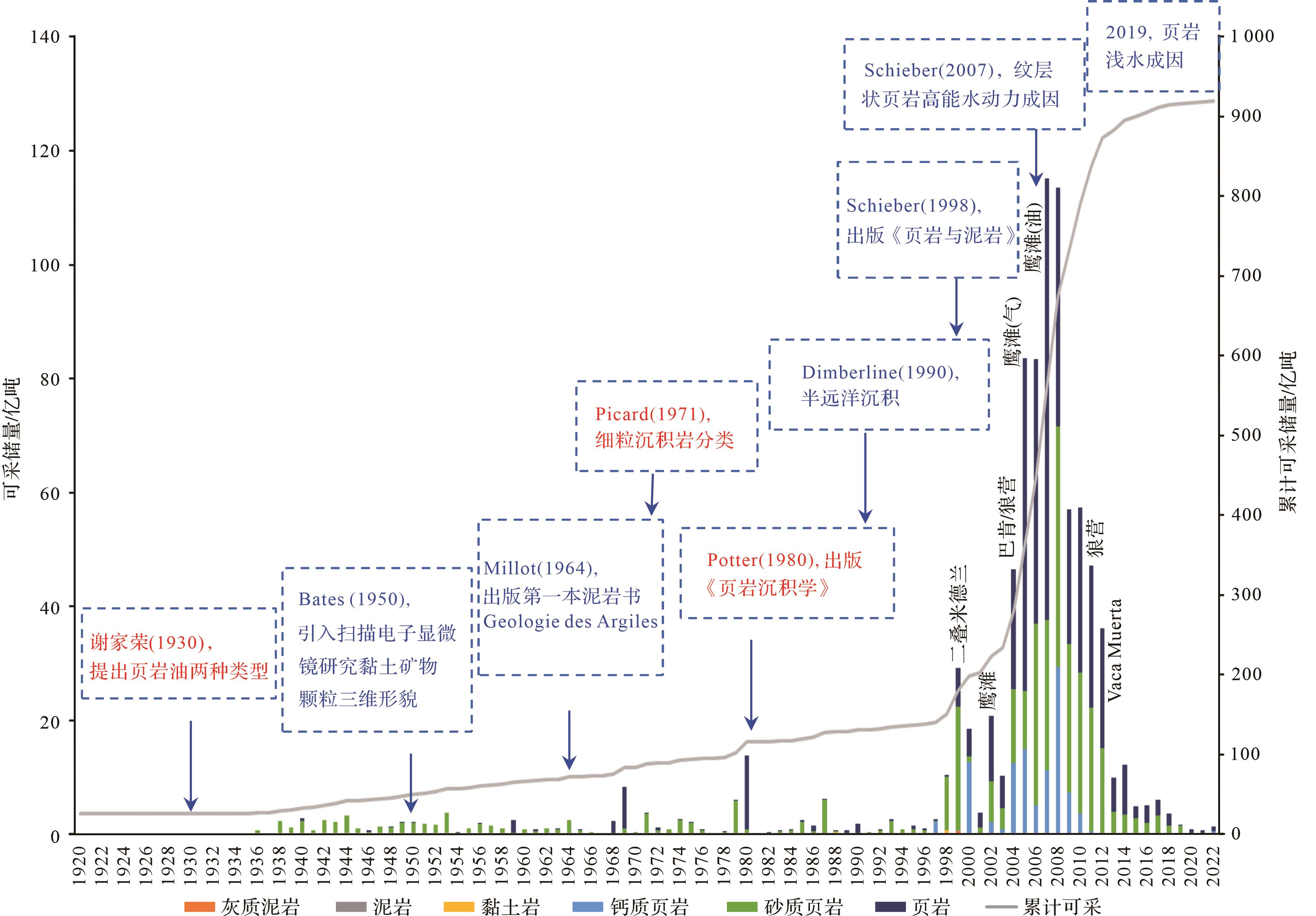

细粒沉积学是研究细粒沉积岩的物质成分、结构构造、分类和成因、沉积过程与分布模式的综合学科[59⁃60]。细粒沉积岩是指粒级小于62.5 μm的颗粒含量大于50%的碎屑沉积岩,其成分包括黏土矿物、粉砂、碳酸盐矿物、生物硅质、磷酸盐矿物、有机质及其他自生矿物等。细粒沉积学的研究对象决定其研究方法更侧重于实验观察和定量化技术;其研究内容也从大尺度的地层格架、岩石学研究转向精细地层、矿物属性及成因研究。20世纪以来,随着偏光显微镜、X射线衍射、扫描电子显微镜、电子探针、镜质体反射率分析等技术的广泛应用,细粒沉积岩的组构特征进一步明确,细粒沉积岩的系统分类方法也逐渐完善。细粒沉积岩的岩石类型主要包括泥岩、页岩、粉砂质泥(页)岩、泥质粉砂岩和粉砂岩[59,61⁃62]。

国内外学者起初将页岩作为生油岩研究,侧重于探讨其沉积环境及有机质的富集条件。谢家荣[63]于20世纪30年代出版了《石油》一书,提出生油页岩有两种类型,即:饱浸石油的页岩和不含油但蒸馏后可获得石油的页岩。Bates et al.[64]1950年将扫描电子显微镜引入地质学,开展黏土颗粒三维可视化研究。Millot[65]1964年出版第一本泥岩书Geologie des Argiles。Picard[66]1971年提出细粒沉积岩分类。Potter et al.[22]1980年出版《页岩沉积学》,系统阐述了页岩的沉积特征。Dimberline et al.[67]1990年分析了半远洋沉积物的成因,认为有机质富集沉积与海洋表层较高的生产力关系密切。Wignall[68]1994年出版了《黑色页岩》,从沉积学、古生态学、地球化学、古生产力和有机质保存条件等方面介绍了黑色页岩的沉积环境,认为丰富的有机质含量是在厌氧环境中形成的。Schieber et al.[60]1998年出版《页岩与泥岩》,认为页岩的沉积特征是“均质的”或“无沉积构造的”,是静水条件下悬浮沉积的产物。进入21世纪,全球非常规油气勘探开发取得了一系列突破性进展,已成为全球油气生产的重要组成部分,得益于非常规油气勘探开发和泥页岩物理模拟实验的共同推动,将页岩作为储集岩的微观研究越来越受到重视。页岩沉积学在岩石学与岩相分布预测、沉积环境判识、纹层结构与成因、有机质富集、储集空间表征和含油性与可动性等方面取得的一系列颠覆传统观点的“非常规”认识,助推了页岩油气勘探开发实践不断获得新发现[69]。Schieber et al.[70]在Science期刊发表水槽实验文章,表明纹层状页岩可在高能水动力条件下形成,这一认识挑战了传统认知。Macqueker et al.[71]指出“海洋雪”作用和藻类暴发是细粒沉积物的成因,细粒沉积物并非全部来自静水条件下的连续悬浮沉降。Ghadeer et al.[72]提出事件沉积对细粒沉积物有机质的保存和稀释有影响。2019年,黑色页岩的浅水环境成因得到证实[73](图5)。随着细粒沉积物输运机制的深入研究,异重流、碎屑流、泥流、浓缩密度流和过渡流等细粒重力流沉积类型被明确定义[74⁃76]。近年来,众多学者在中国湖相细粒沉积中识别出这些细粒重力流沉积类型,并认为异重流、过渡流和泥流等将陆源碎屑物质和有机质向深水沉积盆地搬运,影响有机质富集,形成多套源储组合[77⁃79]。细粒重力流沉积的研究认识打破了深湖相页岩均属静水沉积的传统认知,对科学评价中国陆相页岩油储集“甜点段”具有重要意义,为陆相页岩油地质资源评价和可采储量计算提供科学依据[80]。

Figure 5. Theoretical development of fine⁃grained sedimentology 1920⁃2022 vs. increase in known global unconventional oil and gas recoverable reserves (Xie[63], Bates et al.[64], Millot[65], Picard[66], Potter et al.[22], Dimberline et al.[67], Schieber et al.[60], Schieber et al.[70], Smith et al.[73])

1.1. 碳酸盐岩沉积学

1.2. 深水重力流沉积学

1.3. 细粒沉积学

-

源—汇系统又称为沉积物路径系统,物源区碎屑物及溶解物风化剥蚀后经物源通道的搬运,最终在汇水盆地沉积下来,其组成部分主要分为物源区、搬运区以及沉积区[52]。在研究方法上,注重源、渠、汇三要素之间的相互关联及动态响应机制,而非将三者视为分隔开来的单元,局限在某一要素内[51⁃56]。在国内,徐长贵[81]较早以渤海海域为例,将从“源”到“汇”的研究思路应用到断陷湖盆沉积体系研究,并认为可以将沉积物从在物源区被剥蚀、搬运、沉积整个过程当作一个完整的源—汇系统来讨论砂岩的发育机制。此后,相继开展了南海北部珠江口盆地中新统被动大陆边缘陆—洋源—汇系统剥蚀—沉积过程的研究、复杂陆相断陷盆地源—汇时空耦合控砂理论等研究。当前,源—汇系统研究的发展体现在三个方向:一是源—汇系统描述,包括源—汇系统地貌单元描述、源—汇系统时空的尺度划分;二是深时源—汇系统恢复(古地理重建),包括沉积区古地理重建、物源区古地理重建;三是源—汇系统定量表征,主要是沉积通量模型的建立与物源区古地势恢复。其中,定量表征是源—汇系统研究最为重要的发展方向。

沉积正演是近年来逐渐兴起的一种沉积学计算机模拟技术。它遵从控制沉积体系的物理规律,模拟了沉积体系从无到有的形成过程[51,55]。与传统基于地质统计学的地学建模相比,具有如下优势:一是沉积正演从初始条件开始顺时间轴正向模拟,而地学建模则利用已知井对井间空间进行插值推测;二是沉积正演遵从沉积物侵蚀、搬运、沉积的物理规律,而地学建模主要依据地质统计学建立沉积体系模型。目前,地学建模已经发展到基于训练图像的模拟,其建模权重甚至超过了井数据,越来越多的学者尝试结合地质统计学建模与沉积正演,来实现既能够遵从实际数据,又能够反映沉积过程与沉积动力学机制的模型[55]。与概念模型相比,沉积正演可以有效重现沉积学概念模型,可视化定量化预测沉积体系展布特征与规模;与水槽实验相比,成本低,能够实现地质空间与时间尺度的模拟,并且通过多种方法重现水槽实验目前无法实现的地质现象。目前,国内油气勘探开发中,多应用Sedsim软件和Dionisos-Flow沉积正演模拟软件研究国内典型盆地砂体演化及其连通性、储层非均质性特征,并用正演建模结果指导地质统计学相控建模[55⁃56,82]。

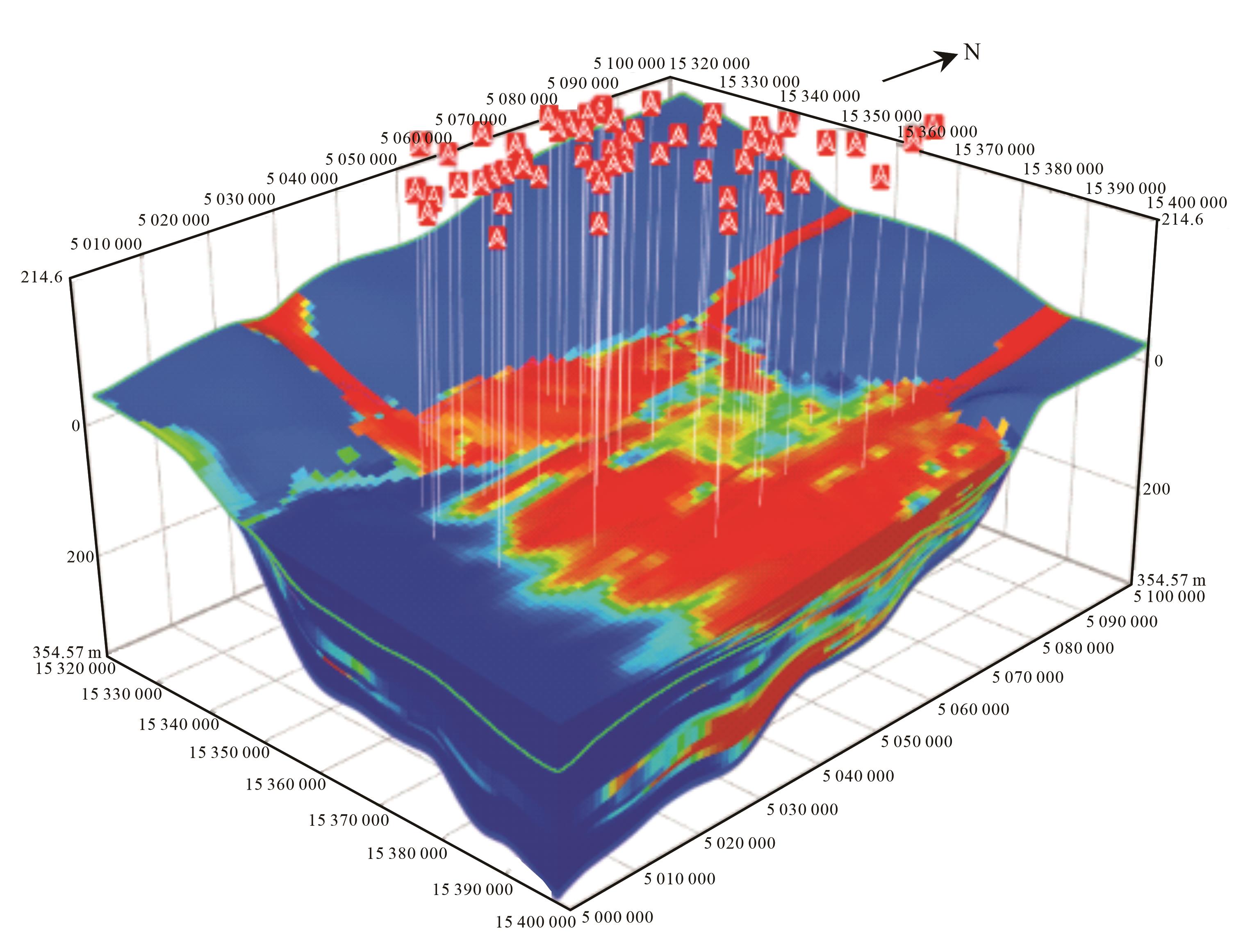

近期,笔者开展了准噶尔盆地玛湖地区二叠系上乌尔禾组深时源—汇系统沉积过程正演模拟,研究流程和技术思路如下:(1)古地貌恢复,通过对研究区上乌尔禾组底界构造精细解释,基于地震解释、钻测井解释并辅以沉积学综合分析,运用残余厚度法进行古地貌恢复,研究表明古地貌整体呈现缓坡浅湖特征,湖盆水深大于50 m,整体顺物源坡度大致为1°,西北部为扎伊尔山,西侧为中拐凸起,东南部为湖盆中心,中拐凸起到沉积湖盆以及扎伊尔山山脚到沉积湖盆为渐变转化。(2)古沉积供给恢复,主要通过汇区的沉积厚度以及面积进行估算,通过对研究区钻测井统计,估算上乌尔禾组一段时期,中拐扇群的平均沉积供给速率为28 km3/Ma,白碱滩扇群的平均沉积供给速率为20.8 km3/Ma,上乌尔禾组二段时期,中拐扇群的平均沉积供给速率为23 km3/Ma,白碱滩扇群的平均沉积供给速率约为18 km3/Ma。(3)古湖平面变化恢复,根据粒径分布和颜色分布特征研究湖平面变化,半定量地以泥岩和砂砾岩的分界线为大致湖岸线范围,可以看到湖盆范围自老到新逐渐扩大,湖岸线逐渐向北迁移,迁移距离大致为10 km。(4)古沉积过程恢复,通过对岩心观察以及分析化验资料,发现研究区广泛发育洪流、牵引流以及碎屑流三种流体。在此基础上,输入相应参数,建立沉积正演模型,研究区南北向长度为100 km,东西向长度为80 km,研究区东南角大地坐标为(X 15 400 000,Y 5 000 000),网格分辨率为1 km×1 km。模拟时间段为从267.7 Ma,到250.6 Ma,时间步长为0.3 Ma,总层数为57层(图6)。总体认为,研究区为浅水湖盆,湖岸线迁移频繁,湖岸线大致分布在坡上区域,扇三角洲平原欠发育,但前缘发育良好,延伸距离长。沉积物供给大、沉积物入湖较晚、坡度大并非砾石在缓坡长距离搬运的关键,而洪流强度大和水流量高,即强水动力为砾石扇体延伸长度增大的主要成因。

-

常规油气勘探的研究对象是湖相沉积中厚度占比小于30%的砂岩储集体,主要研究沉积动力学条件与沉积体系特征、源—汇系统与储集体分布、毫微米级的孔喉与裂缝体系、油气运移与充注;而页岩油气勘探的研究对象是湖相沉积中厚度占比大于60%(湖盆中心区大于90%)的页岩,主要研究纹层结构与岩相组合、有机质富集机理、微纳米级的孔喉与页理缝体系、油气生成与富集规律。中国陆相沉积盆地发育多套湖相泥页岩层系,具有分布范围广、沉积环境丰富和岩性复杂的特点。

本文以松辽盆地南部长岭凹陷青山口组为例,研究了陆相页岩沉积成因特征。松辽盆地现今面积约26×104 km2[83]。中央坳陷区长期为盆地的沉降和沉积中心,包括黑鱼泡凹陷、明水阶地、龙虎泡—大安阶地、齐家—古龙凹陷、大庆长垣、三肇凹陷、长岭凹陷、扶余隆起、双坨子阶地和朝阳沟阶地,是主要的黑色页岩和含油气系统分布区[84]。在物源控制下,盆地南、北沉积体系存在差异,具有岩性复杂、沉积微相变化快的特征,影响页岩的含油气性[85]。长岭凹陷位于中央坳陷区南部,整体呈现东低西高、南陡北缓的向斜构造形态,面积约为6 500 km2,从南向北依次发育三角洲前缘—半深湖—深湖沉积环境[86⁃87]。青山口组一段和二段划分为两个湖侵—湖退(T-R)层序,共包括13个准层序组,其中,准层序组1~6对应油层Q1~Q6,准层序组7~9对应油层Q7~Q9,是现阶段松辽盆地青山口组页岩油重点勘探开发层段[79]。

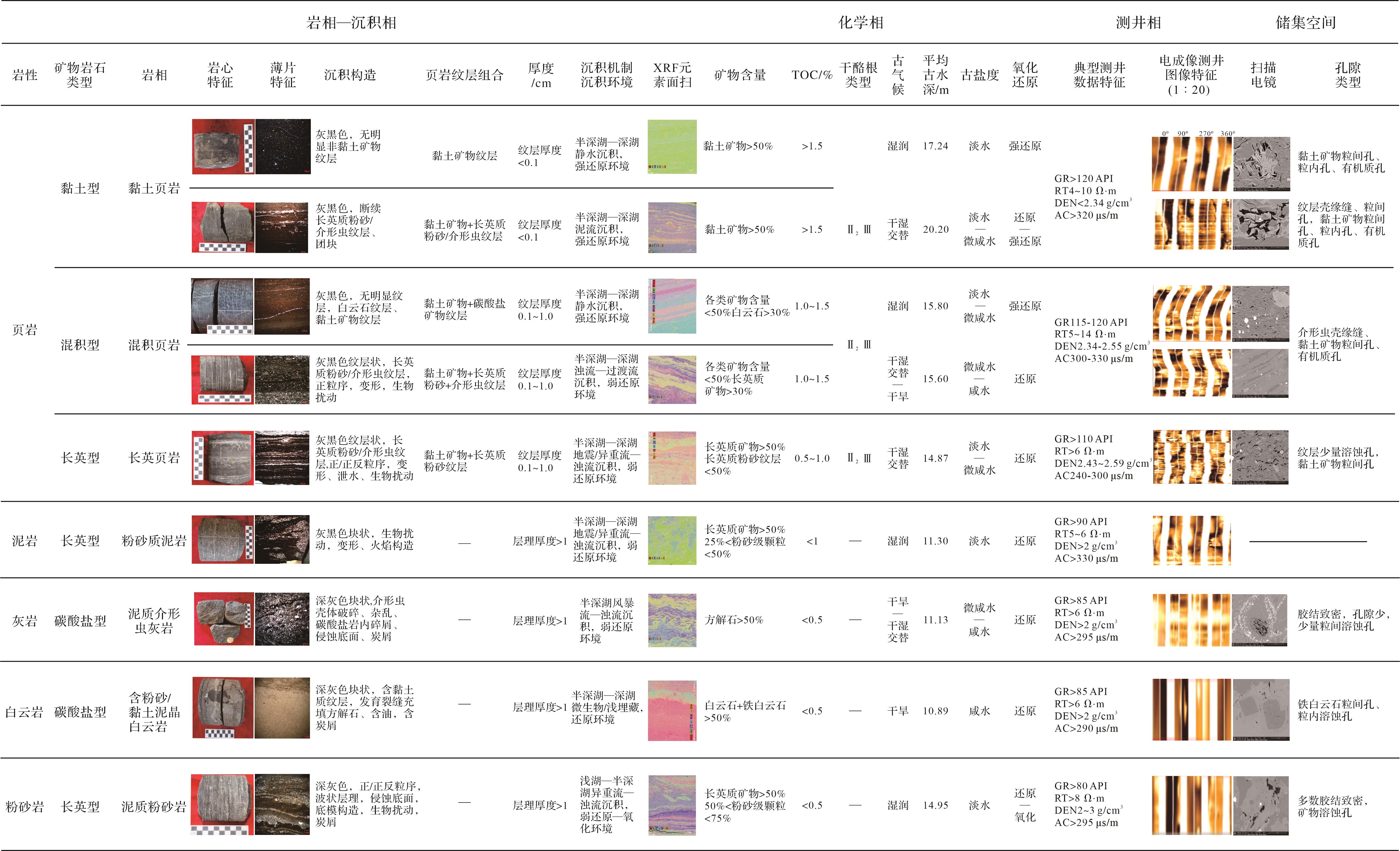

根据长岭凹陷余字井地区C1井111个岩石样品的XRD全岩矿物分析数据,黏土矿物含量最高,平均为37.6%,石英次之,平均含量为28.5%,长石类矿物平均含量为12.8%,其中,斜长石含量为11.7%,并含有少量碳酸盐矿物、磷灰石、菱铁矿和黄铁矿。按照长英质矿物(石英和长石)、黏土矿物和碳酸盐矿物的含量以50%为界限划分为4个矿物岩石类型:黏土型、长英型、混积型和碳酸盐型。基于岩心、薄片、XRF、312块/次地化及测井数据分析,建立了岩相—沉积相—化学相—测井相—储集空间图版(图7)。共识别出7种岩相,其中页岩发育3种岩相,分别为黏土页岩、混积页岩和长英页岩。页岩发育5种纹层组合,分别为黏土矿物纹层、黏土矿物+长英质粉砂纹层、黏土矿物+介形虫纹层和黏土矿物+长英质粉砂纹层+介形虫纹层和黏土矿物+碳酸盐矿物纹层。不同类型岩相的沉积成因和搬运机制存在差异,在纵向上最终以混合事件层[75]沉积在深湖区。黏土页岩以半深湖—深湖相的静水和泥流沉积为主,混积页岩和长英页岩以半深湖相的异重流、浊流及其过渡流沉积为主。

Figure 7. Lithofacies of 1st and 2nd members of the Qingshankou Formation, Changling Sag, Songliao Basin

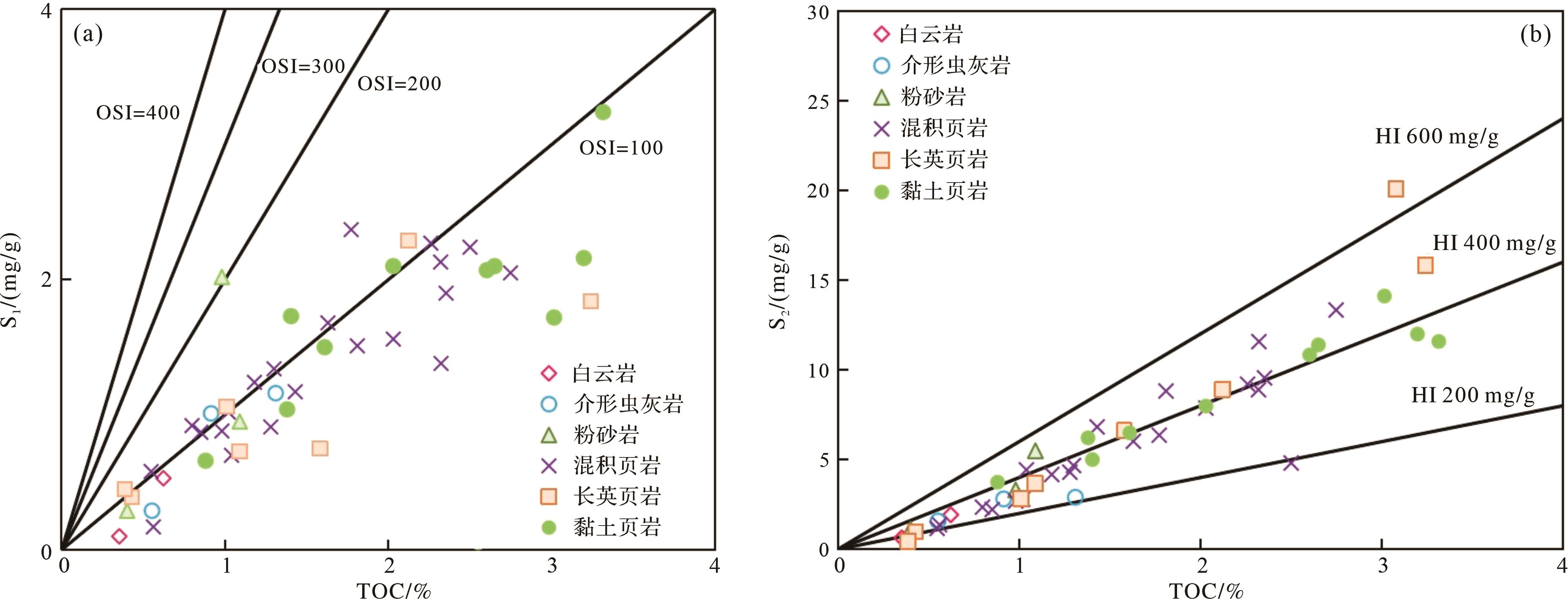

游离烃(S1)与有机质丰度(TOC)的比值为游离烃饱和程度(OSI),可反映原油可动性[88]。长岭凹陷C1井青山口组一二段OSI值介于28~206 mg/g,主要集中在100 mg/g左右,不同岩相含油饱和度指数具有明显差异。其中,由于有机质丰度与游离烃含量较低,白云岩具有最低的OSI值,平均为57 mg/g,含油性较差。介形虫灰岩、混积页岩、长英页岩和黏土页岩三类页岩的OSI值接近,平均值为80 mg/g。从图8a中可以看出,混积页岩、长英页岩和黏土页岩在TOC大于2%后,OSI值普遍更低,反映了对于页岩而言,自由烃增加量相比于有机质丰度增加量小,说明较高的TOC值不一定具有较高的可动性。粉砂岩具有最高的OSI值,平均为122 mg/g,具有明显的超越效应,可动性最好。

Figure 8. Properties of lithofacies in 1st and 2nd members of the Qingshankou Formation, Changling Sag, Songliao Basin

热解烃(S2)与TOC的比值为氢指数(HI),反映了烃源岩的生烃潜力[89⁃90]。长岭凹陷C1井青山口组一二段的HI值介于245~407 mg/g,其中,白云岩和介形虫灰岩的HI值最低,为270 mg/g左右,粉砂岩HI值为374 mg/g。不同页岩岩相的HI值亦有差异,混积页岩的HI值最低,为356 mg/g,长英页岩的HI值为368 mg/g,黏土页岩的HI值最高,为407 mg/g。当TOC大于2%,三类页岩的HI值相对较高,普遍大于400 mg/g,反映了高TOC具有较高的生烃潜力。

-

寻找深层(埋深4 500~6 000 m)、超深层(埋深大于6 000 m)乃至万米深层油气资源已成为当今油气勘探的现实需求及重要趋势,深层、超深层勘探对象主要为碳酸盐岩、碎屑岩、火山岩、变质岩。但深层—超深层是否发育规模优质储层长期存在争议,随着油气勘探向纵深推进,全球范围内发现了数量众多的深层—超深层大油气田,同时,钻井岩心揭示深—超深层碳酸盐岩(尤其是白云岩)孔隙度与埋深关系不明显,在深层—超深层碎屑岩与火山岩地层也发育多个次生孔隙发育带,证实深埋藏环境不缺乏规模优质储层,但规模优质储层成因和分布依然是深层—超深层油气勘探面临的关键科学问题。

我国海相碳酸盐岩油气勘探实践证实,深层—超深层主要发育(裂缝)—孔洞型白云岩储层和岩溶缝洞型灰岩储层。

深—超深层(裂缝)—孔洞型白云岩储层既有保留或残留原岩礁(丘)滩结构的白云岩储层,也有晶粒白云岩储层,储集空间以孔隙(<2 mm)和孔洞(2 mm~5 cm)为主。塔里木盆地肖尔布拉克组、蓬莱坝组、鹰山组下段和四川盆地灯影组、龙王庙组、栖霞组—茅口组、长兴组—飞仙关组普遍发育该类储层。研究认为深—超深层白云岩储层仍具有相控性,礁(丘)滩沉积是基础,储集空间主要形成于沉积和表生环境,以原生孔和表生溶蚀孔洞为主,继承性大于改造性;深—超深层白云岩通过埋藏—热液溶蚀作用可以形成埋藏溶蚀孔洞,甚至可以局部富集,但埋藏环境主要为孔隙保持、富集或贫化的场所,增孔和减孔量总体处于平衡状态;早期白云石沉淀(或白云石化)具有很高的保持早期孔隙的潜力,基于成岩演化微区多参数实验分析技术,建立了五种成因类型白云石(岩)地质和地球化学特征(表1)。

结构组分 地质特征和产状 地球化学特征 均一温度/Δ47温度 U-Pb同位素年龄 有序度 碳氧同位素(PDB) 锶同位素 (87Sr/86Sr) 微量和稀土元素 保留原岩结构白云岩 保留原岩结构,结构组分由泥晶白云石构成 <0.5 δ18O=0~-5‰,δ13C=低负—低正值 <0.709 000 — 低温(地表—极浅埋藏) 与地层年龄相当,近似于白云石化年龄 Ⅰ型埋藏交代白云岩 细、中、粗晶它半自形—自形晶白云岩 0.8 δ18O=-10‰~-5‰,δ13C=低负值 0.708 000~0.710 500 Mg/Ca>0.6Mn/Fe=0~0.035Ce:负异常Eu、Gd、Dy、Ho:正异常Eu3+/Eu4+>2.0,Y/Ho<1.0 包裹体少见,Δ47温度不代表埋藏白云石的形成温度 介于地层年龄和白云石化年龄之间,晶粒越粗越自形接近白云石化年龄 Ⅱ型埋藏交代白云岩 细、中、粗晶它形—半自形晶白云岩 0.65 δ18O=-10‰~-5‰,δ13C=低正值 0.708 000 ~0.710 000 Mg/Ca<0.6Mn/Fe=0.005~0.025Ce:正异常Eu、Gd、Dy、Ho:异负常Eu3+/Eu4+<2.0,Y/Ho>1.0 包裹体少见,Δ47温度不代表埋藏白云石的形成温度 埋藏沉淀白云石 细—中晶自形晶白云石,充填于裂缝及孔洞中 0.8~0.9 δ18O=-10‰~-15‰,δ13C=低负—低正值 0.710 000~0.711 000 — 中高温多期 (1 000 ℃~1 800 ℃) 代表白云石沉淀的 年龄,多期 鞍状白云石 粗晶自形晶白云石,充填于裂缝及孔洞中 0.9~1.0 δ18O=-15‰~-20‰,δ13C=低负—低正值 0.711 000~0.712 000 — 高温多期(1 600 ℃~2 400 ℃) 代表白云石沉淀的 年龄,多期 Table 1. Geological and geochemical characteristics of five dolomitic structural components[91]

深层—超深层可以发育孔隙(洞)型、裂缝—孔隙(洞)型白云岩储层,具相控性,多孔礁(丘)滩沉积(包括含膏盐碳酸盐沉积)是基础,储集空间主要为沉积原生孔和早表生溶孔,部分来自埋藏—热液溶蚀作用并可发生局部富集,埋藏溶蚀孔洞沿先存孔渗发育带分布,与先存孔隙(洞)具继承性,早期白云石化具很高的保持早期孔隙的潜力。

岩溶缝洞型灰岩储层包括潜山岩溶储层和内幕岩溶储层两大类,内幕岩溶储层又包括层间岩溶储层和断溶体储层两类,均位于大型不整合面或碳酸盐岩内幕暴露面之下,或与走滑断裂伴生,储集空间以岩溶孔洞(2 mm~5 cm)、溶洞(5~50 cm)和洞穴(>50 cm)为主[31⁃32,92]。同沉积暴露岩溶、层间和潜山岩溶控制早、晚表生两类岩溶缝洞的发育,走滑断裂叠加表生岩溶作用导致断溶体储层呈栅状规模发育,溶蚀模拟实验揭示岩溶缝洞(孔洞)的发育具相控性,主要发育在泥粒灰岩中,颗粒灰岩、粒泥灰岩和泥晶灰岩中少见,岩溶缝洞的保持深度可达10 000 m。

-

油气勘探储层,日趋面临类型多样化、品质劣质化、评价难度大的问题。一是,储层低品质化趋势明显,新增石油探明储量品位明显变差,建产难度加大;二是,针对低品质、复杂储层,分析测试与评价预测技术方法需完善和研发。目前常用的微观岩矿鉴定、成岩作用分析与孔隙演化恢复、有利储集体分布规律与预测评价等储层分析和评价相关技术,在20世纪60年代已经成熟,并沿用至今。油气储层研究和勘探生产必须与大数据和人工智能相结合,以实现储层分析评价的高效化、定量化和智能化。本文重点以鄂尔多斯盆地延长组长8低渗—致密砂岩储层、准噶尔盆地阜康凹陷二叠系上乌尔河组砂砾岩储层为例阐述研究进展。

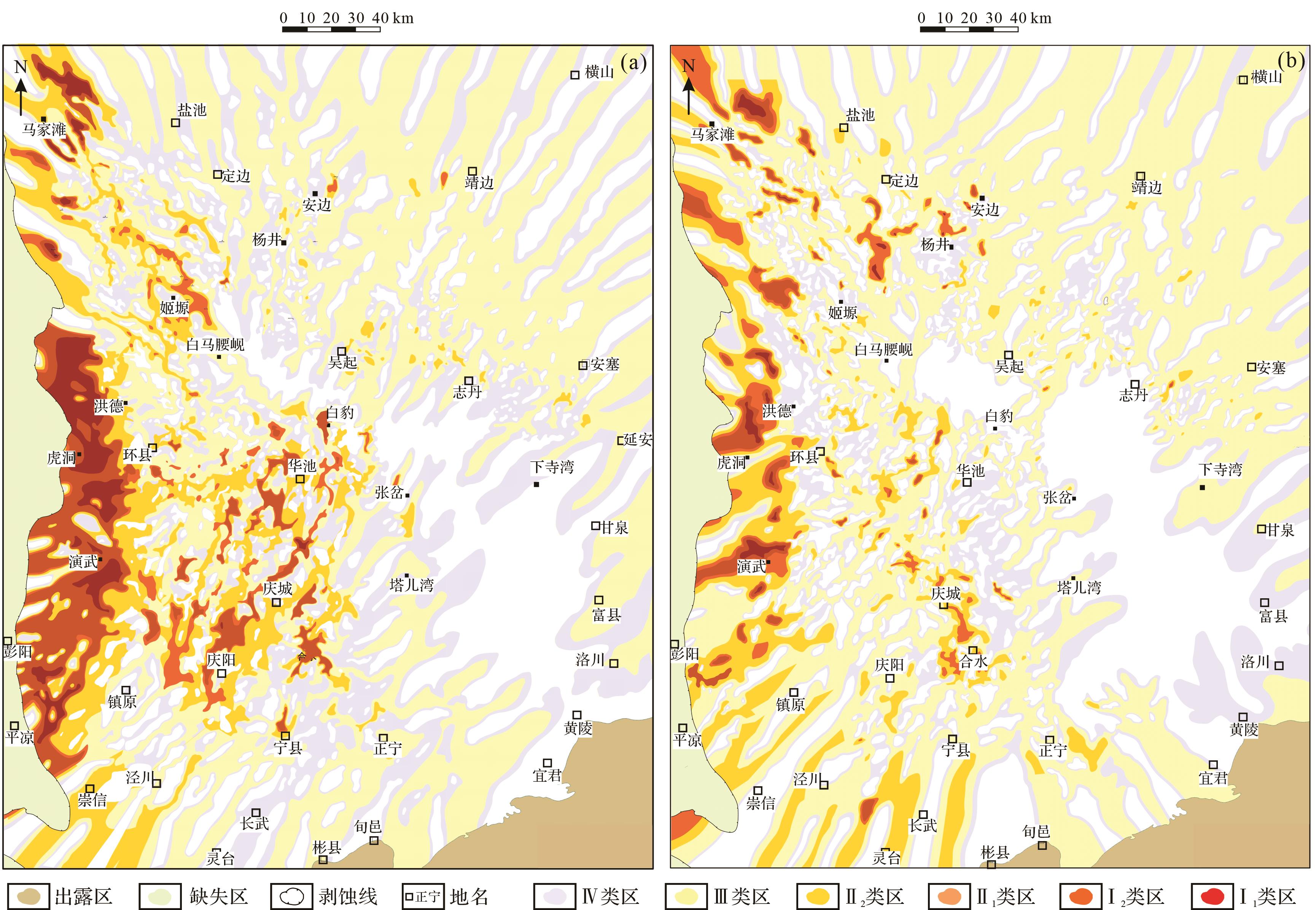

鄂尔多斯盆地长8油层组储层以细—中粒、中粒岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩等为主,填隙物以黏土矿物、钙质、硅质胶结为主,含量介于9%~12%。原生孔隙和次生孔隙均发育,也存在少量微裂隙。孔隙类型组合以粒间孔—溶孔为特征,面孔率介于2.62%~4.38%。纵向上沉积作用差异造成的粒度、分选及泥质含量差异,导致储层纵向极强的非均质性,加之不均一的溶蚀作用,储层纵向物性非均质性更强。通过大量统计及相关性分析,结合生产实践,优选沉积微相类型、砂体结构、物性、孔喉、渗流等参数,定量分析各参数分布状况及参数间相关性,建立了储层综合分类评价标准,评价预测了长8段低渗—致密砂岩储层在平面上储层分类图(图9)。油藏主体受烃源岩分布控制,油藏发育区主要位于有利生烃中心烃源岩发育区;在有利生烃范围,油藏能否成藏及含油富集程度则主要受储层品质的控制。

阜康凹陷二叠系上乌尔河组砂砾岩储层岩心中砾石以次棱角状为主,且含有较多泥质,整体为扇三角洲沉积。上乌尔禾组为岩屑砂(砾)岩,石英含量介于1%~18%,平均为6.9%;长石含量介于1%~22%,平均为7.6%;岩屑含量介于68%~100%,平均为85.5%,岩屑成分主要为火山岩,以凝灰质岩为主,含量占岩矿组分的70%以上,其次为安山岩、霏细岩,少量花岗岩。填隙物类型有泥质、方解石、硅质、浊沸石及高岭石,其中以泥质为主,含量介于2%~12%,成分主要为伊利石和蒙皂石,其成因和火山灰填隙物的蚀变有关;浊沸石含量介于0~3%,整体含量较低,其成因和火山灰水解蚀变有关。孔隙度介于0.81%~15.5%,平均为7.31%,中值为5.24%,渗透率介于(0.02~3.15)×10-3 μm2,平均为0.06×10-3 μm2,中值为0.03×10-3 μm2。高压压汞结果显示,上乌尔禾组较好储层段压汞曲线揭示的排驱压力为1.36 MPa,孔喉主要介于0.16~0.40 μm,孔喉半径中值为0.19 μm,最大进汞饱和度可超过90%。

储层物性主要受填隙物含量和岩性(粒度)双重因素影响,填隙物和岩性与沉积相关系密切。面孔率和填隙物含量呈负相关关系,填隙物含量越高,面孔率越低,储集物性越差,中砂岩物性较好,而砂砾岩物性相对较差。总之,低泥质含量的中砂岩以及部分细砂岩,储层物性最佳。此外,斜坡区上乌尔禾组局部井段发育沸石类矿物,特别是浊沸石,在有机酸条件下容易溶蚀,形成次生孔隙,改善储层物性,可以在局部地区形成相对优质储层。

通过埋藏史、成岩作用和孔隙演化的综合研究,建立斜坡区上乌尔禾组成岩—孔隙演化模式。储层孔隙由压实作用、方解石胶结作用减小至15%左右,随后在伊利石、石英胶结等作用下进一步减小至现今的5%~8%,局部层段由于溶蚀作用孔隙度可达10%。除上述储层内因外,超压和裂缝对储层渗流性能的改善作用较大。康探1井和阜49井上乌尔禾组取得高产工业油气流,特别是康探1井,5 116~5 121 m试油层段,4 mm油嘴试油获得日产油132.01 m3,日产气11 190 m3;4 994~5 066 m试油层段,6 mm油嘴试油获得日产油114.54 m3,日产气6 000 m3。综合分析认为裂缝和高压是油气高产的主要因素。单井原油产量与压力系数有明显正相关性,高产井区压力系数高达1.7以上,低产井压力系数在1.5左右。除了超压对油气高产的贡献之外,裂缝发育程度是油气高产的另一个主要因素,阜49—康探1井位裂缝发育区,从FMI裂缝解释结果以及声波远探测成果表明裂缝的发育,阜48井则裂缝不发育。油气产量与裂缝发育程度具有显著的正相关关系。裂缝对储层孔隙度贡献有限,但裂缝的发育能够大大改善储层渗透性。

2.1. 源—汇系统与沉积过程正演模拟

2.2. 陆相页岩沉积特征及对含油气性的影响

2.3. 深层—超深层碳酸盐岩储层发育与保持机理

2.4. 低渗—致密碎屑储层非均质性成因分析与评价

-

沉积学的发展与油气勘探开发实践密不可分。沉积学重大革命性研究成果的应用推动了油气勘探领域的拓展和可采储量的增长;同时,碳酸盐岩、深水碎屑岩、非常规、深层—超深层等油气勘探开发实践中遇到的科学难题促进了沉积学研究方法的创新与集成,随着油气勘探实践的不断发展推动,必然衍生出新的沉积学分支学科及新的学科增长点。

-

完整的源—汇系统分析着眼于物源体系、沉积物搬运路径、沉积物分配关系、系统内的各要素及其耦合作用,需注重多时间尺度的定量表征、多学科交叉的动态研究,有必要建立新的分支学科——“源—汇系统沉积学”。与传统沉积学相比,“源—汇系统沉积学”的先进性体现在四个方面:一是源—汇系统不再局限于沉积学和层序地层学研究中的沉积区,将研究区域扩展到剥蚀区和搬运区;二是结合地貌学研究,重视建立地表地貌与地下地质的相互关联,综合运用源区的地貌学特征预测汇区的沉积学现象;三是源—汇系统更注重通过定量/半定量分析,建立物源搬运和沉积整个过程的定量响应关系,提高沉积体预测的精准度;四是源—汇系统遵从正演思路,力求重塑沉积物从源到汇的侵蚀、搬运、沉积的动态过程,深刻揭示沉积体成因机制。具体的研究内容及方向包括以下方面。

(1) “将今论古”是深时源—汇系统的重要思想指导,关键在于细化约束条件以进行古今对比,即类比、构建现代源—汇系统地质要素的多元统计数值模型,为深时源—汇系统研究提供指导;深时源—汇系统的研究过程是古物源、古地貌、古地势、古气候、古流域、古水系、古岸线、古水深、古环境等多参数的定量化分析,地质学、地貌学、气候学、水力学、计算机科学及统计学等多学科的融合,定性、定量等多维度多方法的交叉。

(2) 源—汇系统是一个动态变化的整体,用静态的古地理重建较长地质时间内的古地理并估算平均沉积物供给速率的思路和方法,不足以反映源—汇系统的演化过程。地质演化(特别是动态的沉积物供给)受地质事件的影响较大,对时间尺度超过106年的沉积供给量进行平均,显然无法捕获短期内供给量的波动变化,亟需攻关精确的沉积岩测年技术,建立高精度年代地层格架。

(3) “物源区—搬运区—沉积区”三大地貌单元经由沉积物物质平衡互相联系,如何更好地将古物源区、搬运区的信号传播、沉积区保存的地层联系起来仍然是一个挑战。地层记录的形成受构造运动、气候条件及水平面变化影响,源—汇系统与地球动力学结合,能够更好地将构造过程与沉积记录联系在一起。

(4) 源—汇系统关键地质参数之间的耦合关系研究需加强与正演模拟相结合的动态化研究。数值模拟和物理模拟有助于理清“剥蚀—搬运—沉积”过程的耦合模式及系统驱动机制,数值模拟以相对真实的沉积背景为约束条件,综合参数进行模拟计算,基于几何模型、扩散模型和流体流动模型的地层正演模拟可以预测沉积体的分布模式,重建沉积区古地理。

(5) 内陆湖盆源—汇系统存在多个物源供给、沉积物混合的问题,复杂的构造背景及沉积体系使研究难度更高。当前对陆相湖盆源—汇系统的定量研究仍较为匮乏,常以某一时期某个陆相湖盆为研究对象,利用多元数值统计学方法构建各系统要素之间的关系,尚未建立成熟的研究方法和通用的源—汇系统模式与预测模型,地质参数数据库还需要进一步完善。针对中国陆相含油气盆地特点,有必要在源—汇系统沉积学指导思想下,开展陆相含油气盆地岩相古地理再认识与勘探新领域研究,研究陆相沉积体充填演化模式与新类型成因机理、陆相盆地古地理恢复技术与沉积体精细刻画技术研究、陆相盆地原型演化、构造—沉积响应与古地理再认识、陆相含油气盆地源储配置关系与勘探新区新领域评价等,提出新领域,发现新层系和新的资源类型。

-

近期,Jin et al.[93]从地球系统科学角度揭示了有机碳循环和黑色页岩沉积规律,指出岩石圈演化驱动有机碳循环,轨道力控制气候变化和沉积旋回,风化作用控制气候和营养物供给,生物的光合和呼吸作用控制有机质丰度。同时,有学者通过天文旋回的研究,探讨了天文旋回与有机质富集的关系,如Zhang et al.[94]研究认为地球轨道40万年长偏心率周期驱动鄂尔多斯盆地中三叠统长7段湖泛期富有机质页岩层序发育、古生产力与有机质保存的高频波动;长7段相对较低的沉积速率,降低了对有机质的稀释。Wei et al.[95]通过准噶尔盆地下二叠统芦草沟组天文旋回的研究,揭示了地球轨道120万年超长斜率周期与高频轨道周期的叠加驱动晚古生代冰期期间的湖平面变化与陆相页岩有机质富集。陆相湖盆富有机质多形成于缺氧含铁环境,沉积物有机质矿化过程多由异化铁还原介导,淡水湖盆间歇性硫化较为明显。相对来说,陆相页岩沉积比海相页岩沉积规模更小,非均质性更强,亟须建立“陆相页岩沉积学”新的沉积学分支学科,基于沉积学、石油地质学、有机地球化学、纳米科学等多学科融合,应用数字化新技术方法,建立不同学科知识体系和实验技术的交叉联网,从细粒沉积物形成、搬运、沉积、成岩演化等系统中的物理、化学和生物作用,以及矿物、有机质、孔隙、流体和相态等静态和动态演化过程入手,加强陆相页岩层系的岩相、纹层组合和有机质的平面分布预测等领域的技术研发和应用,服务于页岩油气勘探开发实践,陆相页岩沉积学的发展必将开创沉积学研究领域新的里程碑成果,为推动中国“陆相页岩油”革命作出贡献。

-

不管是深层—超深层储层、低渗—致密储层,还是页岩油气储层,储层非均质性导致的含油气富集差异性均是困扰勘探生产中的有利区带评价优选、井位部署、开发方案制定的关键问题。传统储层非均质性评价主要依托露头、岩心、测井、物性等数据资料,以宏观为主,开展层间、层内、平面和孔隙结构等方面的分析。有必要基于储层孔隙、裂缝发育保持机理的新认识,建立从传统岩心分析向智能岩心分析、从传统储层成岩作用研究向智能成岩相系统分析、从传统储层非均质性评价向智能储层非均质性评价的转变发展,建立评价方法体系,预测有利储层分布。

(1) 智能岩心技术。岩心是石油勘探开发的一手数据,是最为准确、最为直观的金标准手段;岩心分析可为油气成烃成储成藏史研究、提高采收率和寻找优质储量提供支撑。随着石油勘探开发转向深层—超深层和非常规,储层非均质性强,原有基于岩心的单点式分析已不能满足需要,必须将多种尺度的岩心图像和岩心实验数据进行综合分析,发展智能岩心技术。智能岩心技术是指以多尺度岩心图像和岩心实验数据为分析对象,利用深度学习、计算机视觉等技术实现油气储层矿物组分、结构组分、孔隙结构、岩石结构等方面的智能分析和表征,综合分析岩心图像、岩心实验的多模态数据,利用人工智能技术实现基于岩心的全面、智能、量化储层微观表征。同时,通过显微设备与人工智能软件相结合,利用深度学习、计算机视觉等技术实现多尺度岩心图像的智能分析,融合物性、粒度等岩心分析和专家经验等多模态数据,实现基于岩心图像的储层矿物成分、岩石结构、孔隙结构等全面精细量化表征,真正做到“所学即所得”。智能岩心技术的研发有助于推动储层评价向更加精准、量化、直观、全面的方向去变革。

(2) 智能成岩相分析系统。常规的储层成岩作用及成岩相研究是通过岩矿鉴定成岩矿物,定性判识成岩流体、成岩环境,同时根据成岩演化序列分析确定成岩作用对储层孔隙演化的控制作用,确定成岩相类型,再结合沉积相、测井相、地震相等确定成岩相分布,进而预测有利储层和成岩圈闭分布,发展趋势是先进行测井、薄片、岩性、物性等多数据录入,通过层次聚类、K-最近邻算法(KNN)等深度学习和机器学习,实现成岩相智能分类、边界识别和可视化输出,形成成岩相分布单井、连井及平面图件,指导有利储层评价预测。

(3) 智能储层非均质性评价技术体系。应用包括露头、岩心、测井、实验分析等由纳米到千米尺度的数据,分析储集体非均质性、物性非均质性、成岩非均质性、含油非均质性,形成储集体展布图、物性分布图、成岩相分布图、含油气饱和度分布图等一系列关键图件,分别明确储集体的规模形态、储层储集性能、储集空间的类型、储层的饱和度分布,指导有利区评价优选。

3.1. 源—汇系统沉积学与沉积正演模拟技术创新

3.2. 陆相页岩沉积学

3.3. 储层非均质性定量评价与智能分析系统

-

(1) 沉积学的每一次重大革命性研究成果的应用均推动了油气勘探领域的拓展和可采储量的增长。碳酸盐岩沉积模式的建立,促进了20世纪60—70年代油气储产量的高峰增长;岩溶储层与断溶体的新认识,促进了我国21世纪以来储产量的规模增长;深水重力流沉积学的新认识,促进了自20世纪90年代以来深水油气勘探的大发现和储产量增长;细粒沉积学的新认识,促进了自21世纪开始的非常规页岩油气储产量规模增长。

(2) 通过建立源—汇系统分析方法与沉积过程正演模拟技术,我国在不同含油气盆地砂体演化及其连通性、储层非均质性等方面取得重要进展;通过典型盆地陆相页岩沉积学研究及储集性、含油气性等分析研究,指导储集层划分和甜点识别,为精细地质模型的构建提供了关键地质参数;通过深层—超深层碳酸盐岩储层发育与保持机理、低渗—致密碎屑储层非均质性成因分析与评价研究,评价预测了有利储层分布;研究成果有效指导了有利储层评价和勘探部署及增储增产。

(3) 随着油气勘探实践的不断发展推动,必然衍生出新的沉积学分支学科及新的学科增长点,应用数字化新技术方法,建立不同学科知识体系和实验技术的交叉联网是必然趋势,源—汇系统沉积学与沉积正演模拟技术创新、陆相页岩沉积学、储层非均质性定量评价与智能分析系统是中国含油气盆地沉积学研究的重点发展方向。

DownLoad:

DownLoad: