HTML

-

碳酸盐沉积广泛发育于地层序列中,尤其是古老地层(如古生界甚至更老地层)中分布更加广泛[1⁃3]。碳酸盐台地边缘高能的礁—滩沉积体因其相对高的初始孔渗性历来被油气产业部门重视,并业已从油气勘探实践中获得了可观的经济效益[4]。但台缘带内侧的台内浅水碳酸盐沉积分布更加广泛,特别是早古生代及更老时期,广泛发育的陆表海沉积了广布的巨厚台内浅水碳酸盐沉积序列。随着油气勘探逐步向深层—超深层地层扩展,将不可避免地涉及这些古老的碳酸盐岩层系。如何挖掘它们的潜在资源能源价值、在宽阔的台内浅水沉积区找到高孔渗的“台内滩”储集体也成为我国产业部门关注的潜在目标[5⁃8],但在总体局限低能背景中能否形成“高能滩”是高度存疑的。如果不考虑规模(厚度、时空间分布)、颗粒类型、结构构造特征,把台内沉积中遇到的颗粒岩都当作“滩相”处理的方式似存在简单、泛化嫌疑,关键是这些“台内滩”发育的物理基础—水动力条件(强波浪簸选)在台内局限低能环境中缺乏,所以在理论上存在先天缺陷。虽然在台内局限环境中存在潮汐作用,但其双向线性流动方式使其优先在台内改造出垂直岸线的线状水道和沙坝。在众多的国内出版物中,即使在宣称发现的所谓“台内滩”中,基本都是基于岩心资料,但并未提供可信的鉴别标志,特别是露头的沉积标志,至今在国内外也尚未见报道有勘探成功的实例。为了阐明该问题,本文将从台内的水动力条件、现代碳酸盐台地实例和野外观察对该问题进行分析和讨论,去伪存真,还原事物本来面貌,为深层—超深层台内相控储集体勘探提供一些知识背景和可借鉴实例。

-

在碳酸盐沉积体系中,与“滩”相关的术语主要有shoal,beach和bank,它们的含义是存在差异的,所以在使用它们描述沉积环境/相时应该区别对待。据美国地质研究所编著的Dictionary of Geological Terms,shoal是指被浅水覆盖的海岸、湖岸或河岸区域,“浅滩”一词比较契合原意,与我们通常所指的台缘浅滩或滩的术语匹配。Beach(海滩)是指位于低潮线以上的被波浪或潮汐流冲刷的、间歇性暴露、由沙质或砾质颗粒覆盖的缓倾滨岸(前滨)区域。在碳酸盐沉积体系中,海滩通常位于间歇性暴露的潮间滨岸缓倾区,发育在高能滨线上的狭窄海滩,之后常背靠风成沙丘,如巴哈马台地和波斯湾海岸迎风侧沙滩背后发育的风成沙丘,而发育在低能(如潟湖)滨线上的海滩之后则背靠宽阔的潮坪[2],与通常所说的浅滩发育的部位和沉积特征存在差异,应用此术语时要注意与浅滩的区别,不要简单套用。Bank一词是指与湖泊、河流和海域接壤的抬升区域;在河流中,bank是指河道两侧面向下游的高出部位,通常称之为河岸(river bank)。在海洋背景中,bank通常是指被深水环绕的大规模水下隆起的海底区域/平台,似离岸桌状或崮山状海底平台,虽然中文亦常直接翻译为“滩”,如大巴哈马滩、大贵州滩,但此“滩”往往是指孤立的台地级别的离岸海底水下平顶高地,而非通常所指的台地上的浅滩(shoal)。此术语在北美学术界比较流行,为了避免引起混乱,建议用孤立台地代替“滩”(特别是中文语境中),亦可用桌滩或崮滩替代。

-

地球表面中低纬度(一般在南北纬30o以内)海洋近岸和浅水地区是碳酸盐沉积作用(热带碳酸盐工厂)活跃区,主要受到风向、波浪、潮汐以及河流作用的相互影响,并因不同的海底地形、地貌塑造出了不同的沉积环境/相带[1⁃3]。有鉴于此,可首先将碳酸盐台地分为陆缘(连)和离岸孤立台地(崮滩或桌滩),并进一步根据陆架坡度变化分为镶边台地(陆架)和缓坡;另外,在古老克拉通内部的陆表海内常常发育宽阔(达数百公里宽)的浅水台地—陆表海台地[9⁃11]。在碳酸盐沉积体系中,除(环)陆缘台地,河流作用影响甚微,因此波浪或/和潮汐作用主导了浅海区的碳酸盐沉积作用,偶尔也会受到风暴(或热带气旋)的影响。

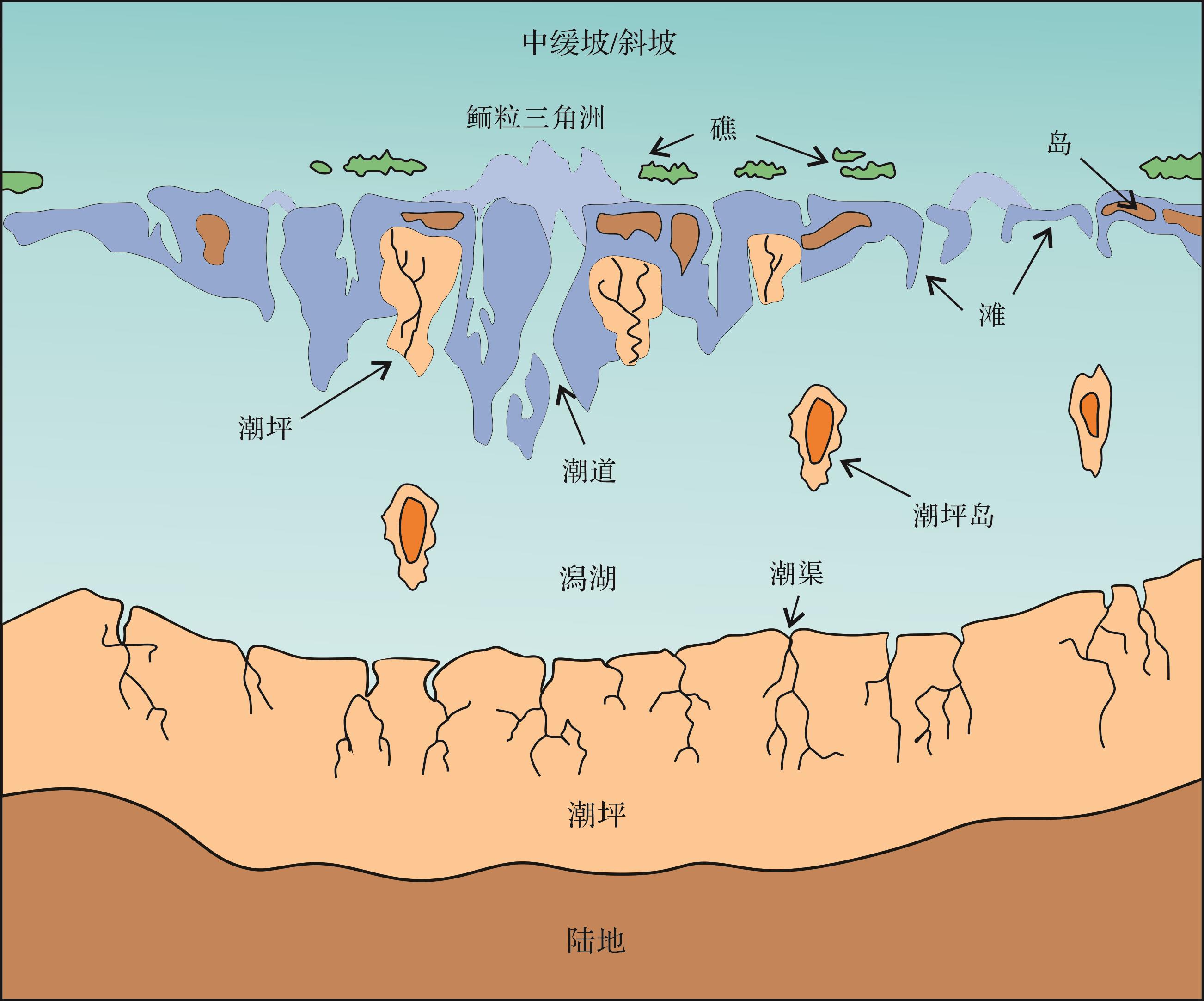

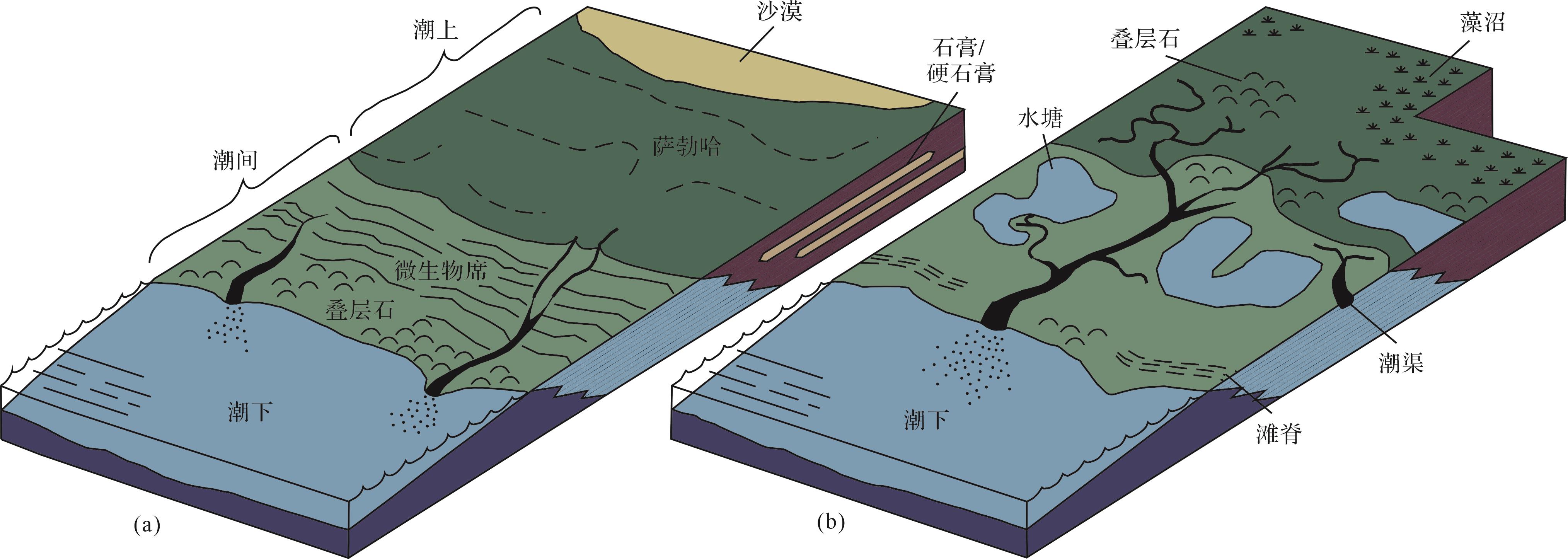

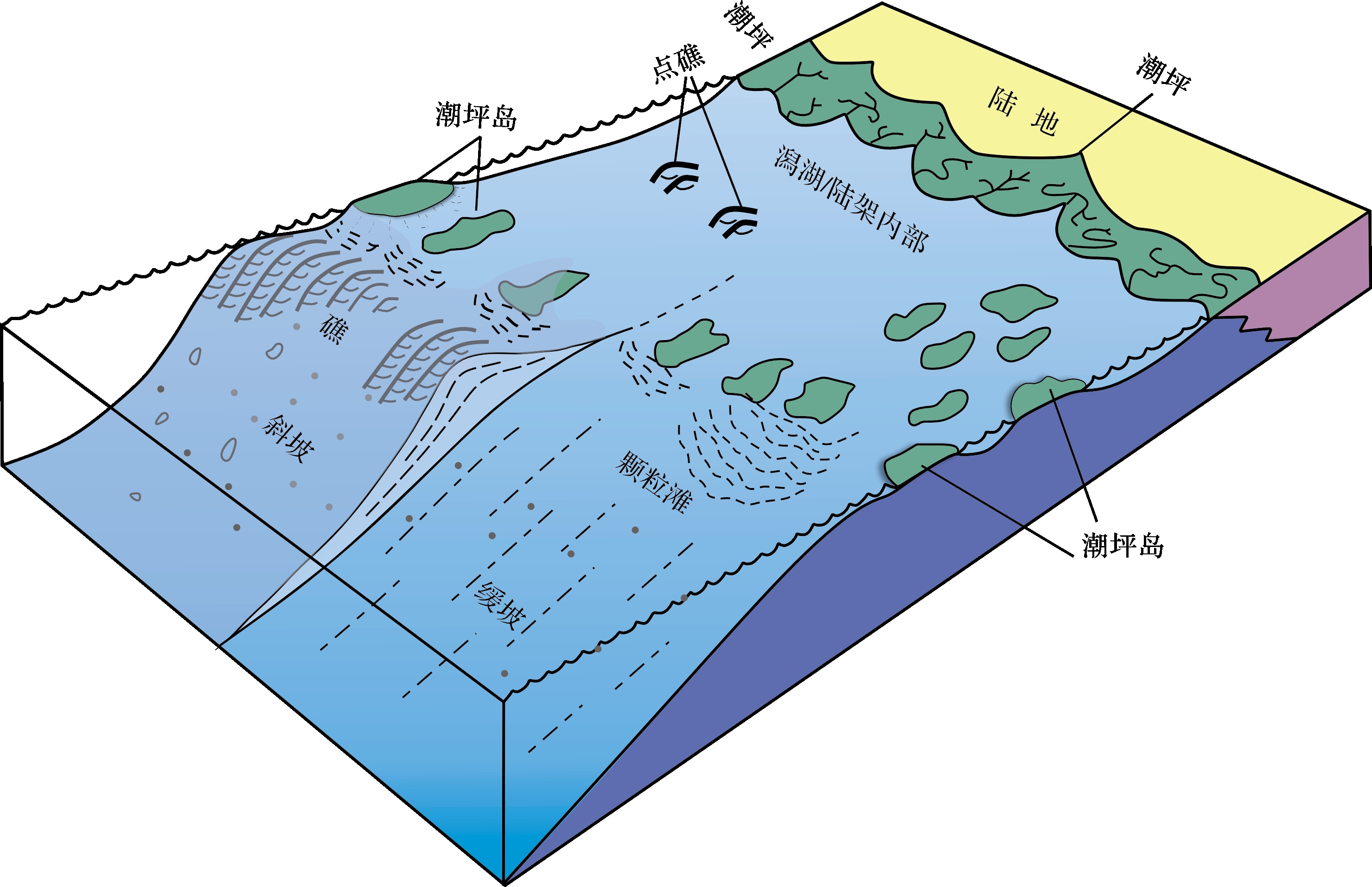

在近岸区,当从开阔海传导过来的波浪涌向滨岸,首先触及到陆架坡折处(或缓坡边缘),引起波浪底部水体与海底的摩擦、冲刷、表水涌浪、破碎以及随后的回流冲刷和脱气作用,正是波浪在滨岸附近的来回冲刷和脱气作用造就了台缘(或缓坡边缘)的正向高能礁和/或浅滩的形成[12⁃13](图1)。尽管其中常常存在缺口(潮道),这些形似障壁的沉积或初始正向地形或岛屿几乎完全消耗了向岸波浪的能量,阻挡了波浪向台内的大规模直接传播/传导,造成了台缘(或缓坡边缘)内侧(台内)区域相对低能、水体循环受限的局限(如潟湖和潮坪)环境。在这种情况下,潮汐(涨、退潮)作用一方面通过台缘礁—滩地形缺口改造边缘礁—滩沉积,形成潮道和潮汐沙坝(或三角洲),尽管其能量在台内也会衰减,但仍然主导了台内的水动力作用和环境重塑,并在潟湖(潮下带)周缘相对浅的区域(浅滩高部位和潟湖向陆方向)形成潮坪环境,亦称潮缘环境[12⁃15](图1,2)。此外由于潮起潮落的双向线状水流也会在潮坪上切割形成输导水体的分支状(或树枝状)水道,亦称潮道或潮渠(规模略小)。潮坪潮道系统除受到潮差大小影响外,气候也是一个重要的因素,相对而言,潮湿气候背景下比干旱气候背景下发育的水道系统规模大(图3)。潟湖中水(潮)下高地(或突起)可以发育点礁,如加积到低潮面附近亦可以形成小型的潮坪(或潮坪岛),潟湖内的现存小岛周缘也可以发育潮坪并向周缘扩展,如波斯湾特鲁斯海岸潟湖中的潮坪岛[12⁃13,16](图1,2)。

Figure 1. Hypothetical block diagram of a composite carbonate platform compound consisting of rimmed platform and ramp, and depositional environment particularly within the platform interior (modified from reference [13])

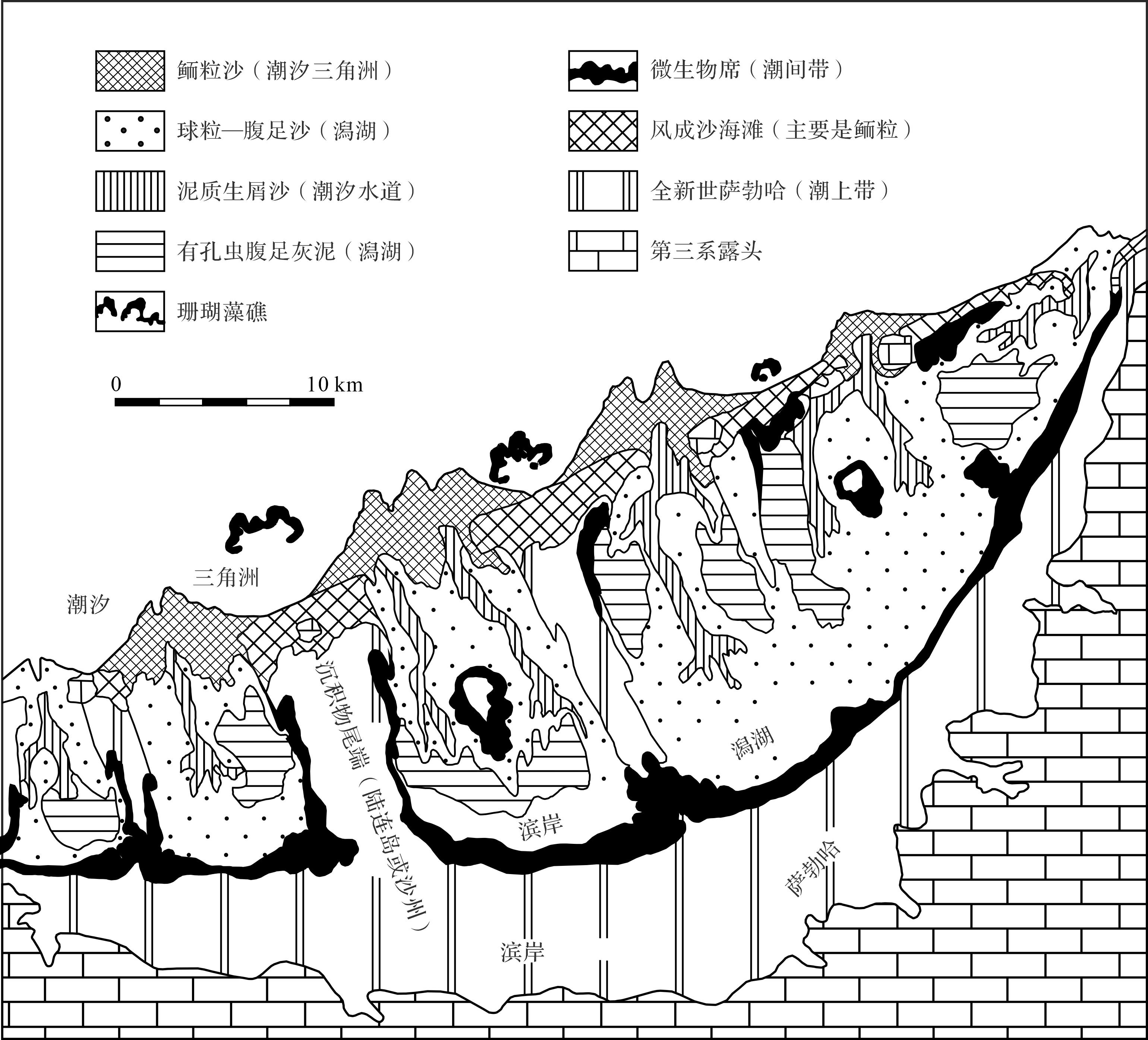

Figure 2. Planar view of depositional environments (facies) within the platform interior (modified from references [14⁃15])

Figure 3. Main geomorphological units in carbonate tidal flats under (a) arid and(b) humid climate (modified from reference [13])

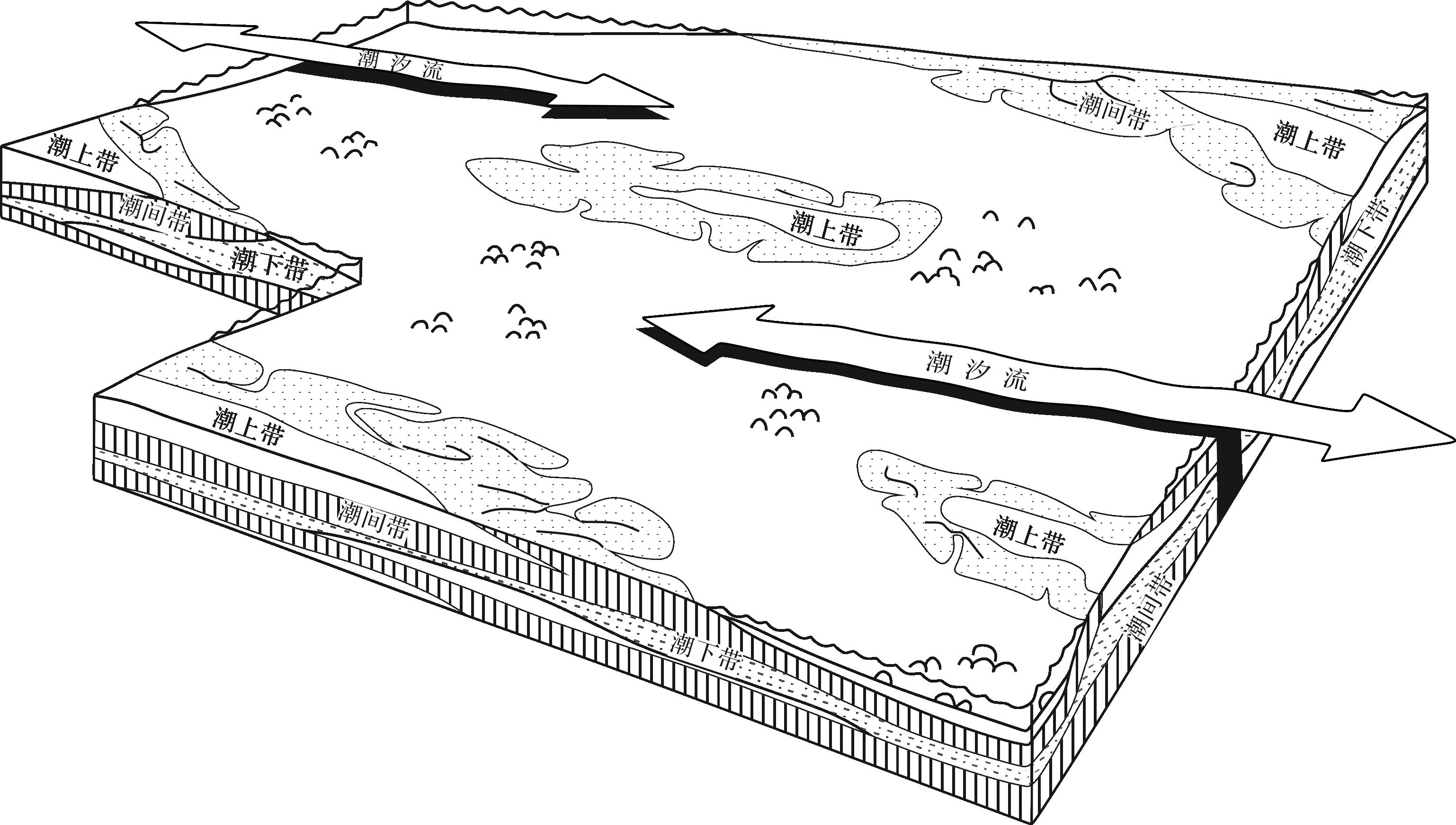

另外一类台地是在地质时期广泛存在于克拉通内,但现今不发育的宽广(100~1 000 km)、舒缓的浅水(大部分水深通常小于10 m)陆表海台地,因此浅水潮下间带至潮间带环境占主导地位。潮间带由数公里到数十公里宽的潮坪组成,潮坪一般会在陆表海内相对正向区域发育[2]。在陆表海内,可以形成台内盆地,周围被缓坡或镶边陆架环绕[17]。

Shaw[18]和Irwin[19]率先提出了这些广阔浅海的沉积环境划分方案,将其分为:

X带,代表浪基面以下的开放海域;

Y带,代表受波浪和潮汐影响的狭窄带;

Z带,代表无潮汐影响、循环局限、高盐的宽阔(可达数百千米)台地区域。

风暴产生的波浪和洋流在陆表海台地沉积过程中发挥了重要作用。风暴期间,海水会顺风向堆积,可能导致上风区暂时性抽吸。随着风暴减弱,海水会回灌整个台地。在风暴期间,陆表海台地内部会被侵蚀、淹没,形成内碎屑夹层。在潮下带(如Y带),此类高能时期沉积会被日常的波浪或潮汐作用改造,导致沉积物均质化,其作用方式与现代台地上飓风引发的风暴使沉积物均质化的过程极为相似。在深水潮下(X带),风暴期间搅起来的颗粒(骨屑和内碎屑)被搬运和分选,并在风暴浪基面下沉积和保存,形成内碎屑夹层,其中底部可见侵蚀面被内碎屑砾石或介壳铺路[2]。

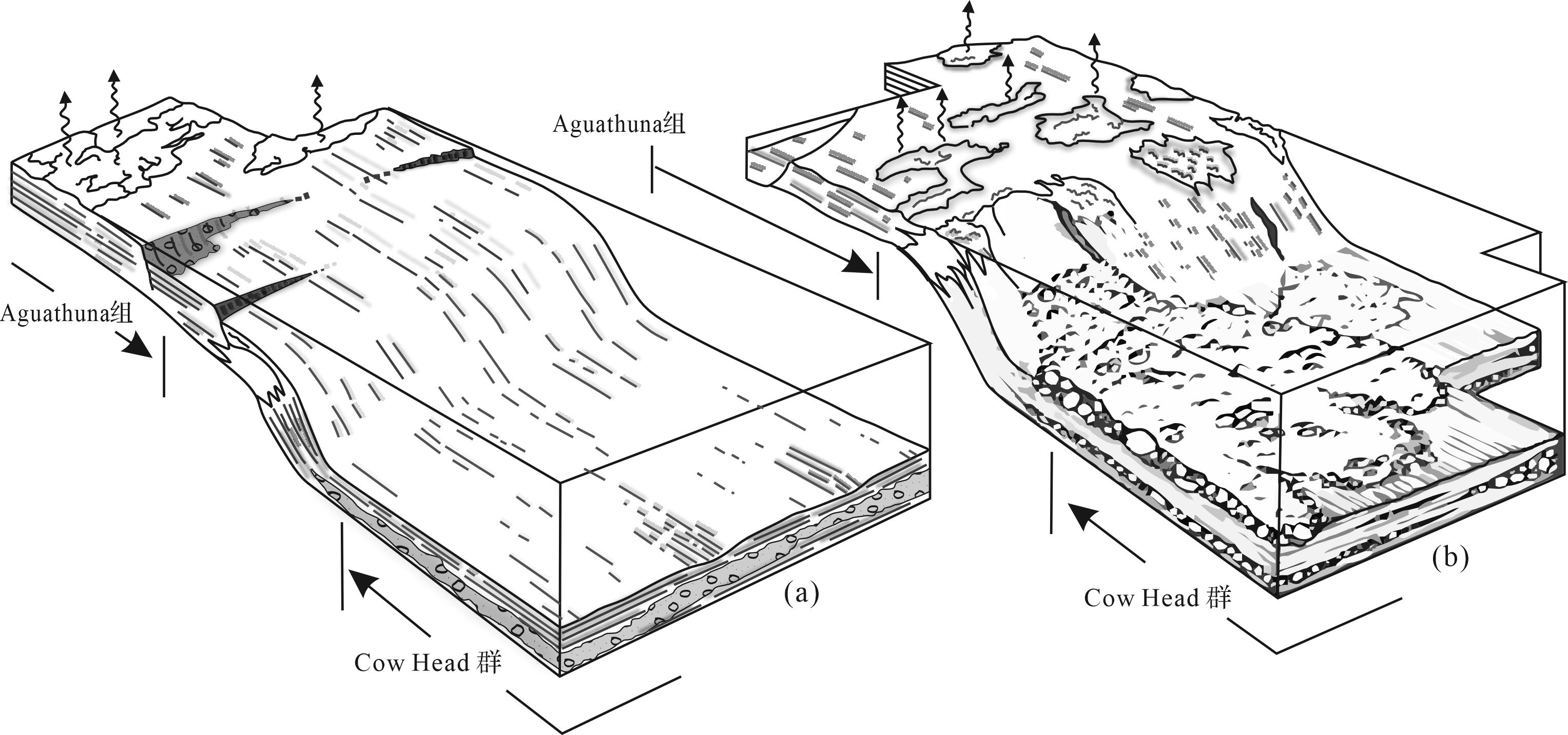

但这种经典的风暴作用主导、无潮汐的陆表海模式受到了一些学者的质疑,一些学者[20]认为在宽缓的陆表海台地内部或低能浅水台地是存在潮汐作用的,而且潮差会随着陆架宽度的增加而增加[21⁃22],只有在其海底凹凸不平时,才有可能造成潮汐作用的衰减。而陆表海内部的海底微突起(沉积或古地貌突起),往往会成为生物,特别是微生物的初始定殖点,经加积演化成潮坪岛,并进一步发生侧向进积(扩展),形成向上变浅的米级潮缘旋回或准层序[20,23](图4,5)。当然,这种潮坪岛引起的自旋回成因机制是否具有普遍性,尚需具体问题具体分析。如果旋回侧向不连续,则可能由小型潮坪岛加积或侧向迁移所致,这种情况在台地内部相对容易出现。如果这种旋回侧向连续,则主要由高频海平面变化驱动的区域性潮坪进积作用形成,这种情况在克拉通边缘或靠近区域不整合面隆起区容易出现,其相对高的地形起伏为宽大潮坪系统的建立奠定了良好的基础[23]。而对台内一些较大水下隆起或岛屿周缘的潮坪也可以与潟湖岸后潮坪类比,也会发育分枝状潮道(渠)系统,并受其他驱动(allogenic)因素(如海平面变化)驱动发生侧向迁移(图2)。由上可知,无论是镶边台地还是缓坡抑或陆表海海台地,台地内部都缺乏强水动力条件,在这种背景下,海底局部突起会优先演化成岛状潮坪(或潮坪岛)(图4),而非高能滩。

Figure 4. Sketchy diagram of tidal island depositional model in epeiric sea (modified from reference [20])

Figure 5. Carbonate platform model of the earliest Middle Ordovician at (a) Lobster Cove Head and (b) Cow Head, Appalachian foreland basin, northeastern Canada (modified from reference [23])

关于控制广阔陆表海区域碳酸盐旋回沉积作用的诸多因素,目前仍存在大量未解之谜。尽管现代类比物的缺乏构成了研究障碍,但借助从其他现代沉积体系(如大巴哈马台地内部和波斯湾海岸)获得的观察结果,可为理解这些复杂的沉积机制提供重要启示。

-

“现在是过去的钥匙”,是进行地质学研究的行动指南,被奉为地质学研究的圭臬,也是进行深时碳酸盐岩沉积相(环境)分析的密钥,目前建立的主要碳酸盐台地沉积模式几乎都是基于对现代碳酸盐台地的研究和归纳总结。为了更好地了解台内沉积环境(相),在此介绍几种主要碳酸盐台地类型(孤立台地、镶边台地和缓坡)台内沉积相组合、格局及分布特征。

-

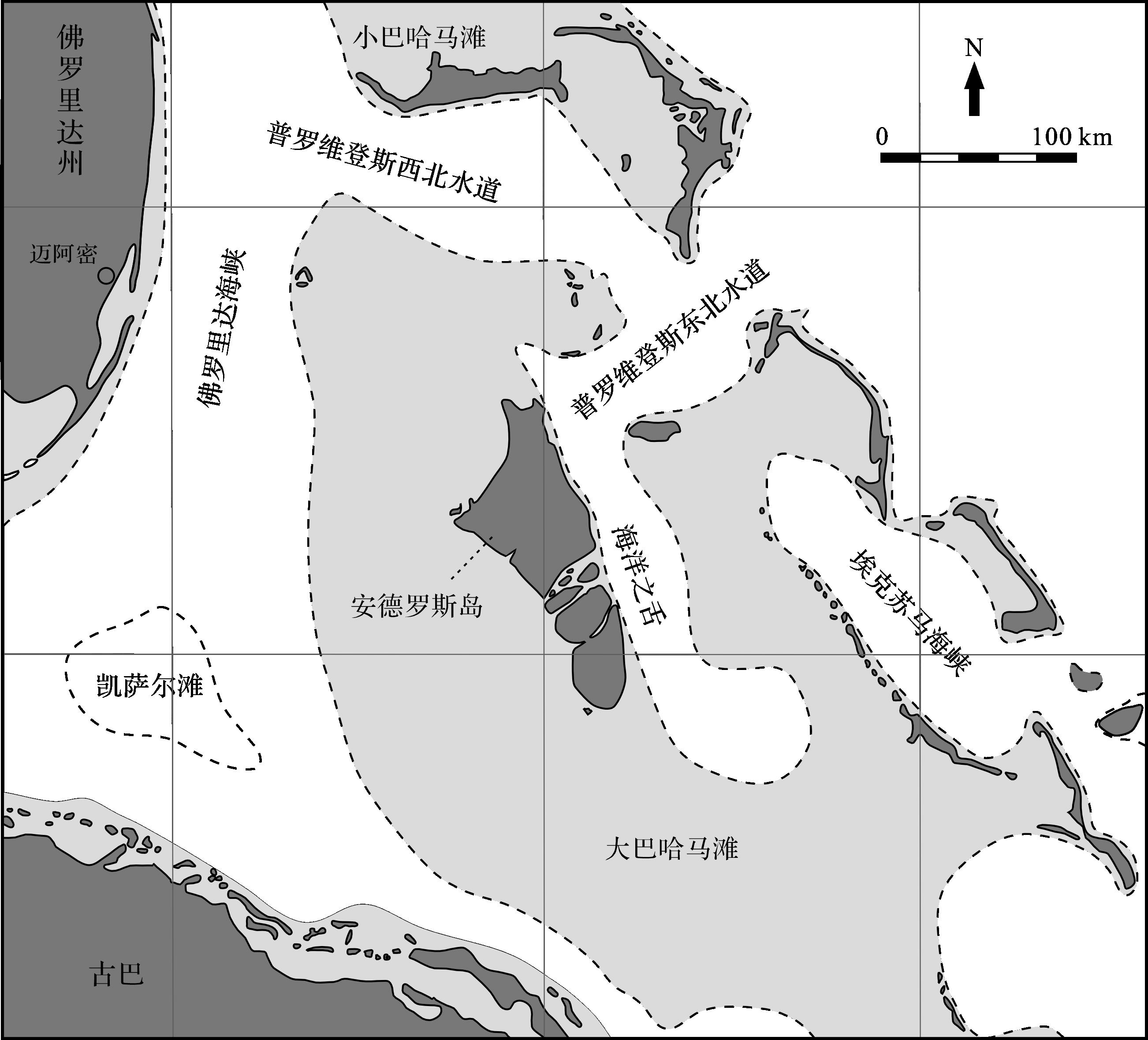

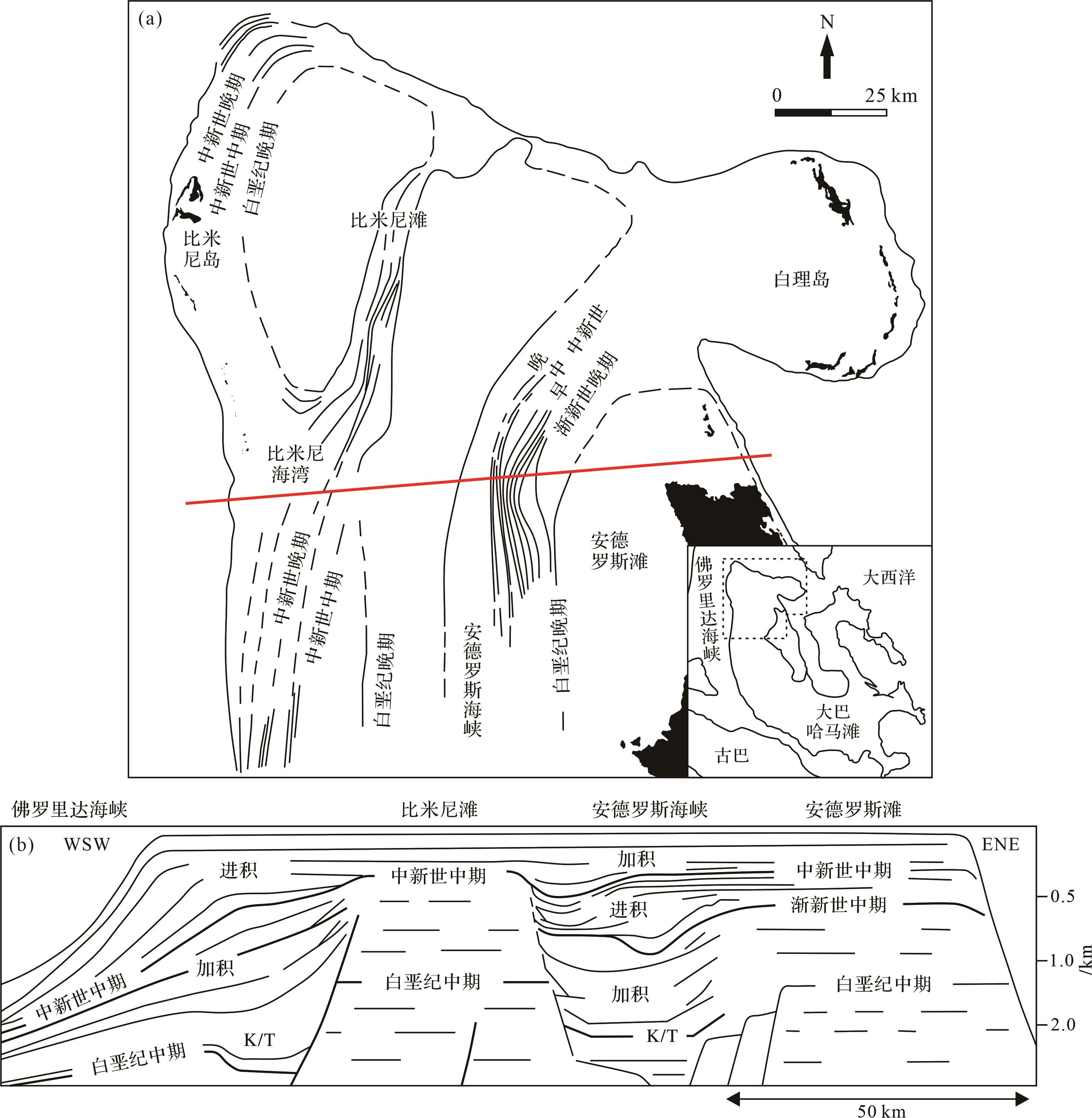

大巴哈马滩(台地)是巴哈马群岛最大的、面积达96 000 km2的孤立碳酸盐平顶台地,位于北纬22°~28°的东北信风带内。这座壮观的地质构造体长约600 km(西北—东南走向),宽约350 km(东西走向)。台地轮廓呈不规则形态,被深水盆地(埃克苏马海槽、东北普罗维登斯海槽、西北普罗维登斯海槽及洋舌海槽)切割(图6)。古老的安德罗斯海槽曾将大巴哈马滩北部分割为两个独立台地(比米尼滩与安德罗斯滩),后经沉积充填合并成现今的大巴哈马滩[24⁃26](图7)。类似的充填型台内凹陷和海槽也存在于现代大巴哈马滩南部区域[27]。巴哈马台地经历了拉张、扩张及拼合阶段[24⁃27]。早白垩世的台地扩张运动掩埋了裂谷负向地形的部分区域,形成了后来被称为“巨型滩”的地质构造。至白垩纪中期,该“巨型滩”经历了构造分割与淹没阶段。晚白垩世至古近纪期间,大巴哈马滩由数个垂向加积的台地组成,这些台地后期合并形成了现代的大巴哈马滩[24⁃27]。

Figure 6. Map of Great Bahama Bank (isolated platform) showing location and extent (modified from reference [24])

Figure 7. Planar view of progradational ranges at northwestern margin of the Great Bahama Bank: (a) since the Middle Cretaceous; (b) stratal patterns and geometries of upper Great Bahama Bank from seismic profile(modified from references [24⁃26])

在现今大巴哈马滩西北部区域,地震剖面上揭示出两个垂向加积台地(比米尼滩和安德罗斯滩)。这些加积台地的地震相主要表现为透明至杂乱反射特征,并向倾斜反射层方向突然终止(图7)。这种从台地到相邻斜坡沉积的地震相突变表明,两个台地的西缘均以陡崖为界[24⁃26]。新近纪的相对平静期促使台地发生进积作用,多个小型滩最终合并形成现代的大巴哈马滩(图7)。在大巴哈马滩西侧,上超沉积物掩埋了陡崖,使边缘转变为低角度斜坡,并自中新世中期以来发展为进积型台缘[24⁃26]。该进积作用使台地边缘向佛罗里达海峡推进了约25 km(图7)。

-

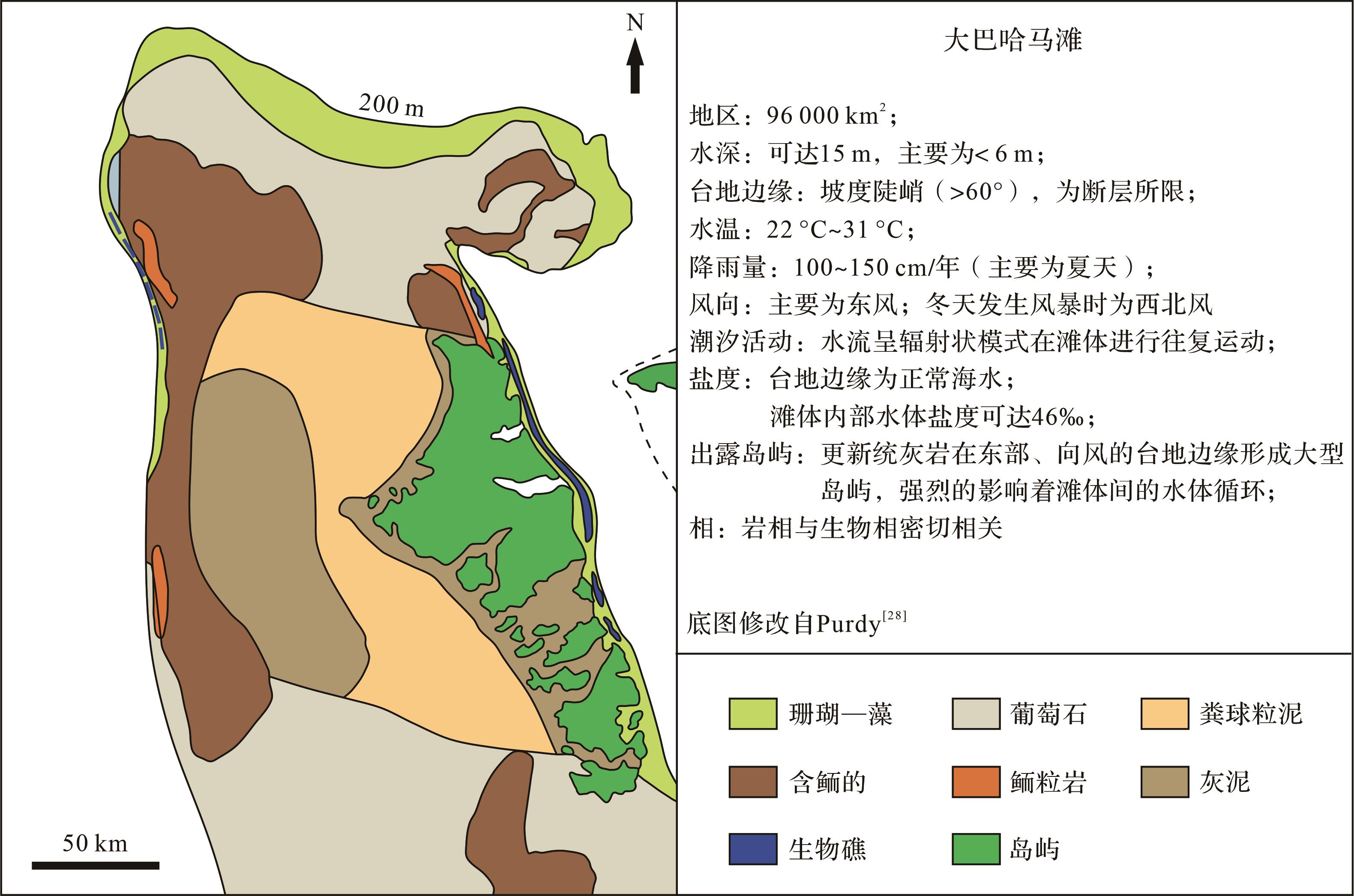

现今的大巴哈马滩主要由比米尼滩的滩内峡湾及与安德罗斯滩的滩间海峡被充填后拼合而成,东西边缘被断裂控边、并被深海盆(槽)环绕的孤立台地(图6,7),位于北纬22°~28°。其中的安德罗斯滩在更新世上升成岛,与东侧洋舌海槽呈断崖过渡,并面向东北信风,这种先期古地形、地理位置控制了台地周缘及内部海水循环和沉积相的分布。总体而言,文石质富泥沉积物主要聚集于局限低能、水体较深的台内区域,粗颗粒沉积和生物礁沿台地边缘分布[10,26](图8)。

由于台地东侧边缘处于迎风侧,受到持续的信风驱动的波浪冲刷,促进了珊瑚—藻礁生长和造架以及垂向加积作用,形成稳固的镶边和浅滩(生屑滩或鲕滩),而靠近安德罗斯岛一侧的部分浅滩露出海面,形成海滩和风成(沙丘)沉积。由于礁后岛屿(安德罗斯岛)对东北信风诱导的持续强浪和潮汐的阻滞,致使台地内部的波浪、潮汐作用衰减,循环受限,形成潟湖,沉积物以球粒质灰泥和灰泥主导,仅在主要风暴期间受到扰动,沉积富颗粒夹层。西侧边缘处于背风侧,虽然也发育珊瑚—藻礁(特别是中—北部),但镶边程度较低,浅滩主要由生屑滩主导,少见鲕滩[28⁃29](图8)。由于受向西离岸流搬运的影响,促进了该侧台缘沉积的向西进积,形成了进积型边缘地层结构,显示出了不对称的台地剖面架构[24⁃26](图7)。这些事实表明:持续的信风对处于中低纬度的孤立碳酸盐台地周缘的海洋循环、水动力条件、台内沉积环境(相带)分异与迁移、沉积作用、地层格局及演化都具有决定性作用。

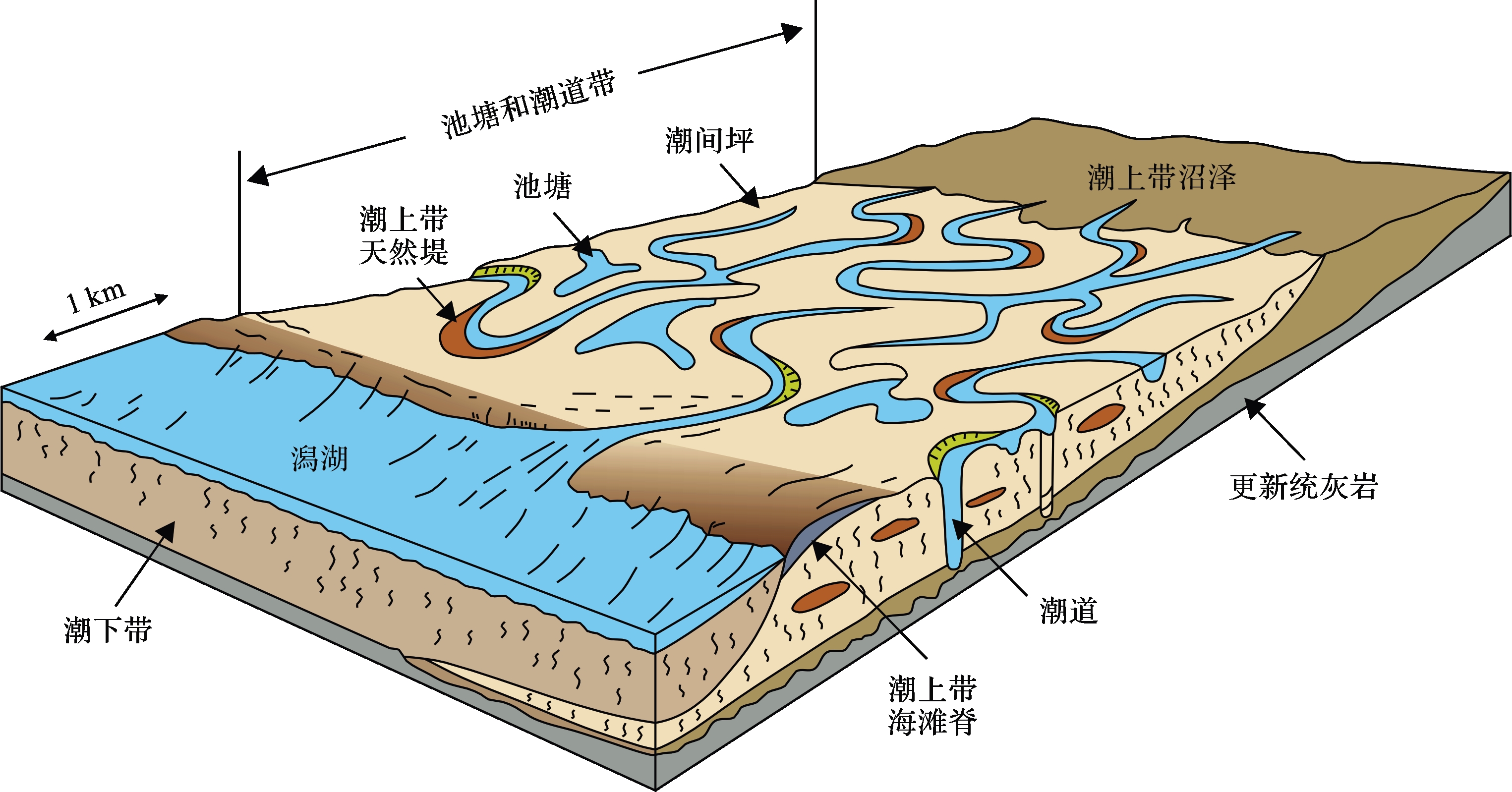

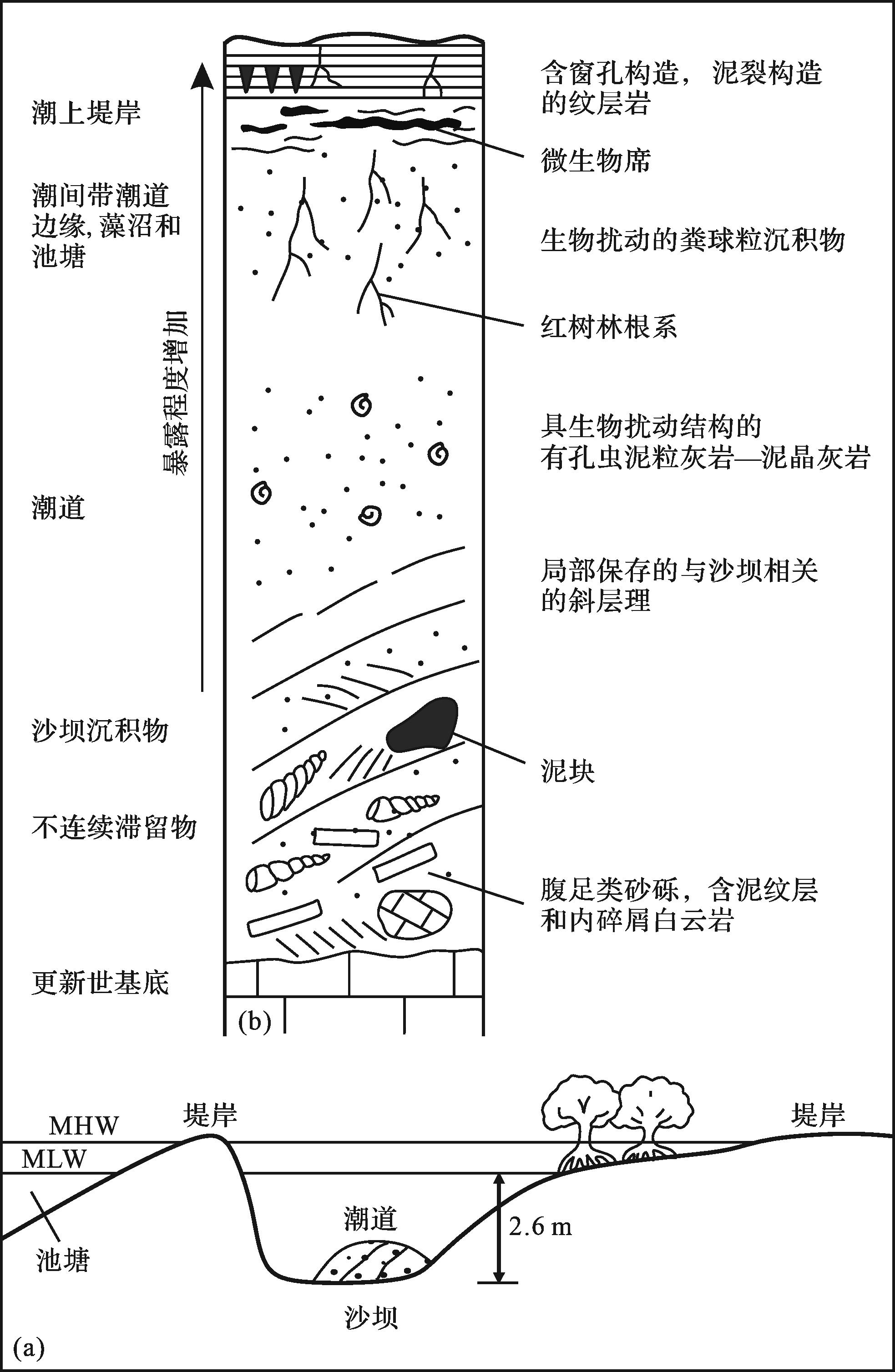

在安德罗斯岛西北缘向潟湖过渡区域因受到日常潮汐作用影响而发育潮坪,主要包括潮道化的潮间坪,沿岛西侧发育了许多切割岸线的海滩(丘状)脊并深入潮间(泥)坪的分支状潮道(或潮渠),潮道侧缘的天然堤,以及潮道间的池塘(潮池)[30⁃33](图9,10),在这些环境周缘发育微生物席、红树林沼泽、淡水藻沼和表生结壳。向陆方向过渡为潮上坪,主要发育内陆藻沼。潮间坪中的潮道一般较浅(约3 m),宽约100 m,向潮上带逐渐变窄、变浅,淤浅的潮道通常被叠层石或微生物席覆盖。潮道底通常含有来源于堤岸侵蚀的层内碎屑滞留和一些粗粒生屑,向上覆盖了具斜层理的沙坝颗粒沉积,再向上过渡为具生物扰动的有孔虫—球粒泥粒—泥粒沉积,上部可见到红树林根痕,最上部则被微生物席和具泥裂、窗孔构造的纹层沉积覆盖(图11),这种潮道沉积序列仅在水道弯曲端凸岸发育较好,在顺直段常缺乏侧向侵蚀,沉积物较细,缺乏沉积构造[2,34]。

Figure 9. Satellite image showing tidal channels cutting into the tidal flat, western shoreline of Andros Island, Great Bahama Bank (modified from reference [32])

Figure 10. Block diagram showing the tidal flat environment along Andros Island, Great Bahama Bank (mainly based on observations on Three Creeks, modified from reference [30])

Figure 11. Vertical succession of tidal channel on Andros tidal flat (modified from references [2, 34])

台地北部(前期比米尼滩的猫沙洲和安德罗斯滩北部的Jultler沙洲、台地北部东伸犄角-Berry island)和南部(洋舌顶端毗邻区)总体变浅,边缘生物礁不太发育,波浪在台缘破碎失能后,潮汐作用可以直接影响台地边缘浅水区,形成较大范围的、相对粗粒的潮汐水道、沙坝(或沙脊)区域[29,35⁃36],并深入台地内部,随着潮汐作用衰减,水道变小,这些沙脊会演变为相对细粒的席状沙或沙坪[2](图8)。

-

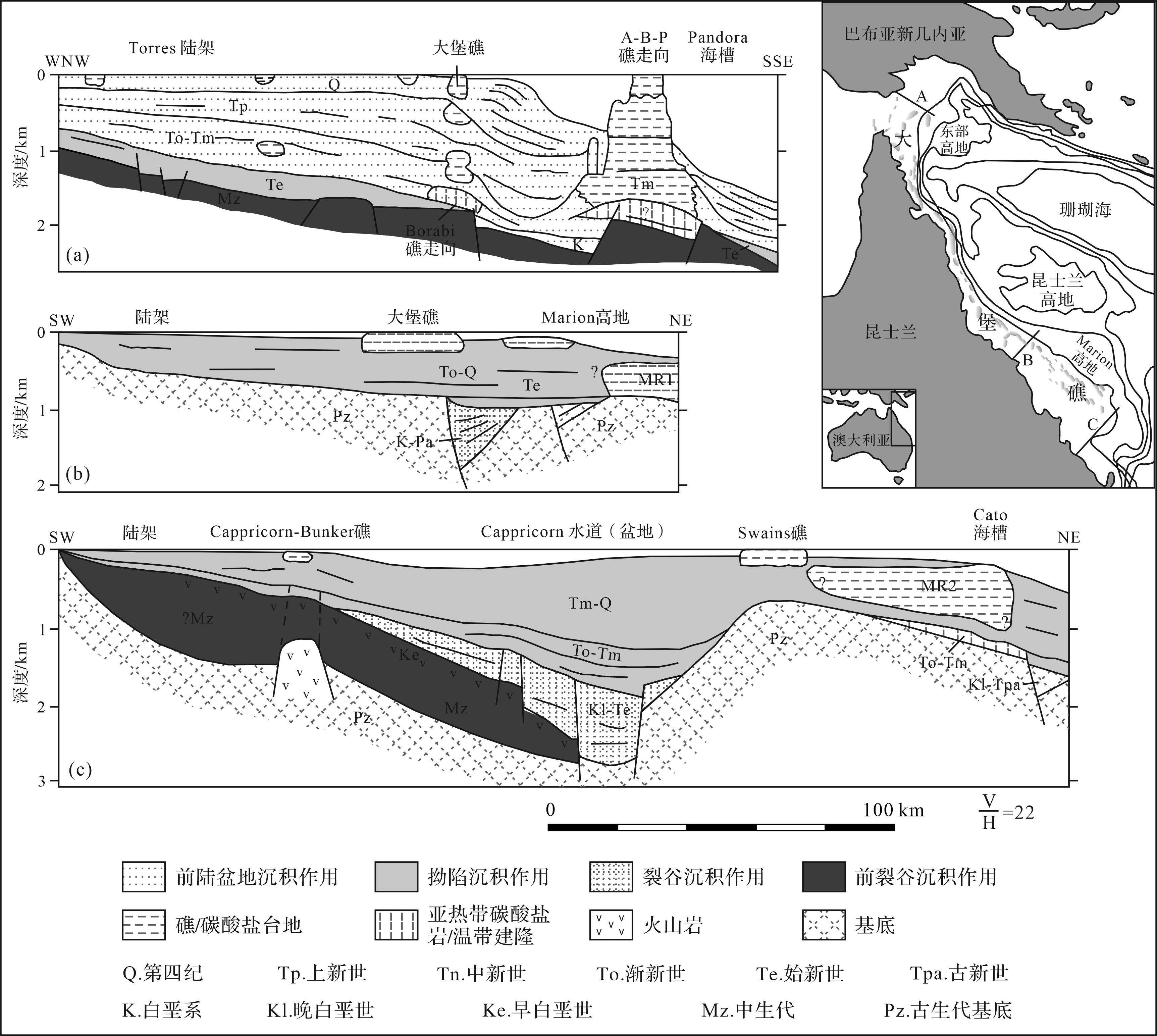

大堡礁位于澳大利亚东北陆架,全长约2 000 km,由约2 500个礁体组成。其所在的大陆架北部最窄处仅23 km(位于南纬14°),向南逐渐拓宽至290 km(南纬21°处)。北部区域礁体覆盖整个大陆架,而中部和南部仅分布在外陆架至中陆架区域。作为地貌特征极其多样的区域[37],采用碳酸盐台地最常用的术语可把大堡礁划分为五个显著不同的区域[38⁃39]。

(1) 最北部区域(南纬9°~16°)是一个狭窄的边缘高能台地(图12a)。该区域以浅而窄的大陆架(通常宽50~75 km)和陡峭的大陆坡(10°~60°)为特征。珊瑚礁遍布整个大陆架区域,表现为大型中陆架台地礁和几乎连续的带状礁链,形成外缘屏障。

Figure 12. Sketch of structural and sedimentary patterns along Great Barrier Reef province, northeastern Australia (modified from reference [38])

(2) 南纬16°~18°,大陆架是一个狭窄的部分镶边的高能台地。该陆架宽50~75 km,具有陡峭的大陆坡。珊瑚礁通常分布在中陆架至外陆架区域,与海岸之间隔着约35 m深的水道或内潟湖。向南延伸的外陆架带状礁连续性逐渐减弱,被陆架边缘的一连串浅滩所取代。

(3) 大堡礁中部区域(南纬18°~20°)是一片开阔无镶边的高能台地(图12b)。陆架宽度达90~125 km,具有平缓的大陆坡(坡度小于2°)。珊瑚礁分布稀疏,主要集中于外陆架区域。一处淹没的堡礁复合体位于陆架边缘75 m阶地上,延伸约200 km。

(4) 南纬20°~22°的陆架是极其宽阔的镶边高能台地(图12c)。陆架宽度从西北部的125 km向东南方向扩展至290 km。平缓而狭窄的大陆坡向东北方向过渡为马里昂(Marion)高地。珊瑚礁仅分布于陆架外侧三分之一区域,但与陆架边缘相隔数千米发育相对较深的浅滩带。

(5) 南部区域(南纬23°~24°)的陆架属于狭窄无镶边的高能台地。陆架最宽处达100 km,珊瑚礁集中分布于陆架中部的狭窄带状区域。陆架边缘位于礁群以东约12~20 km处,水深约70 m。尽管有报道称在175 m水深的斜坡发现过原生礁体,但沿陆架边缘未发现淹没的堡礁体系。

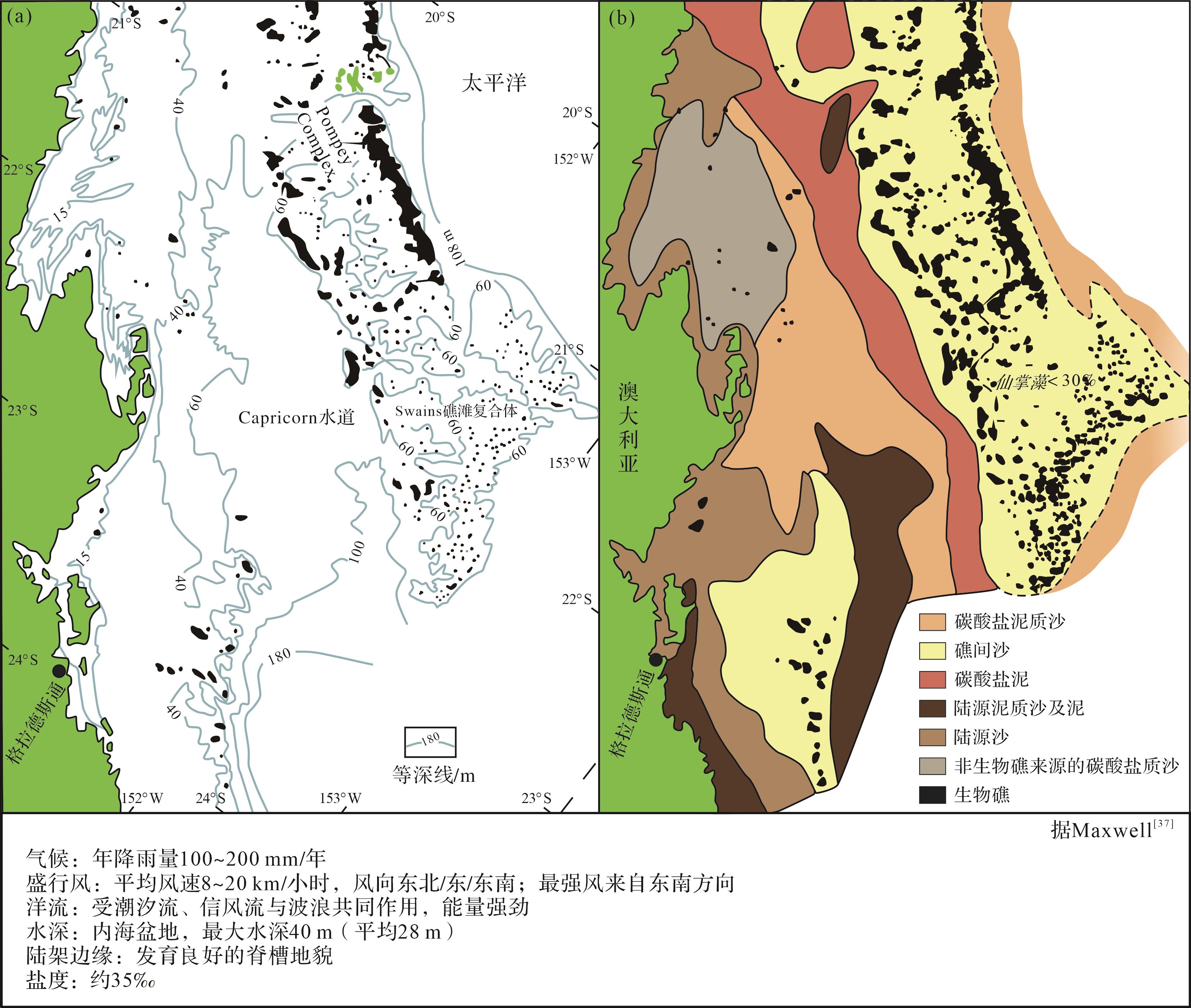

与大堡礁相关的岩相(图13)主要受水深控制[11]:由近岸向陆架,分布出现近岸带的陆源泥沙带、钙质泥质沙带、碳酸盐灰泥带以及由众多礁体与礁间沙组成的陆架边缘带,在内陆架局部高位发育零星分布的点礁,展示了裙(岸)礁镶边的陆缘(连)台地(或陆架)。仙掌藻浅滩发育于较深水域。遍布整个区域的陆架礁体周围环绕着生物碎屑沉积物。礁间沙主要来源于仙掌藻、软体动物、苔藓虫、海胆类、珊瑚和有孔虫。大部分钙质泥主要由礁体周边骨骼物质破碎分解形成。

Figure 13. Maps of transition from high⁃energy, broad⁃rimmed platform to non⁃rimmed platform in the south⁃central northeastern Australian shelf (modified from reference [11])

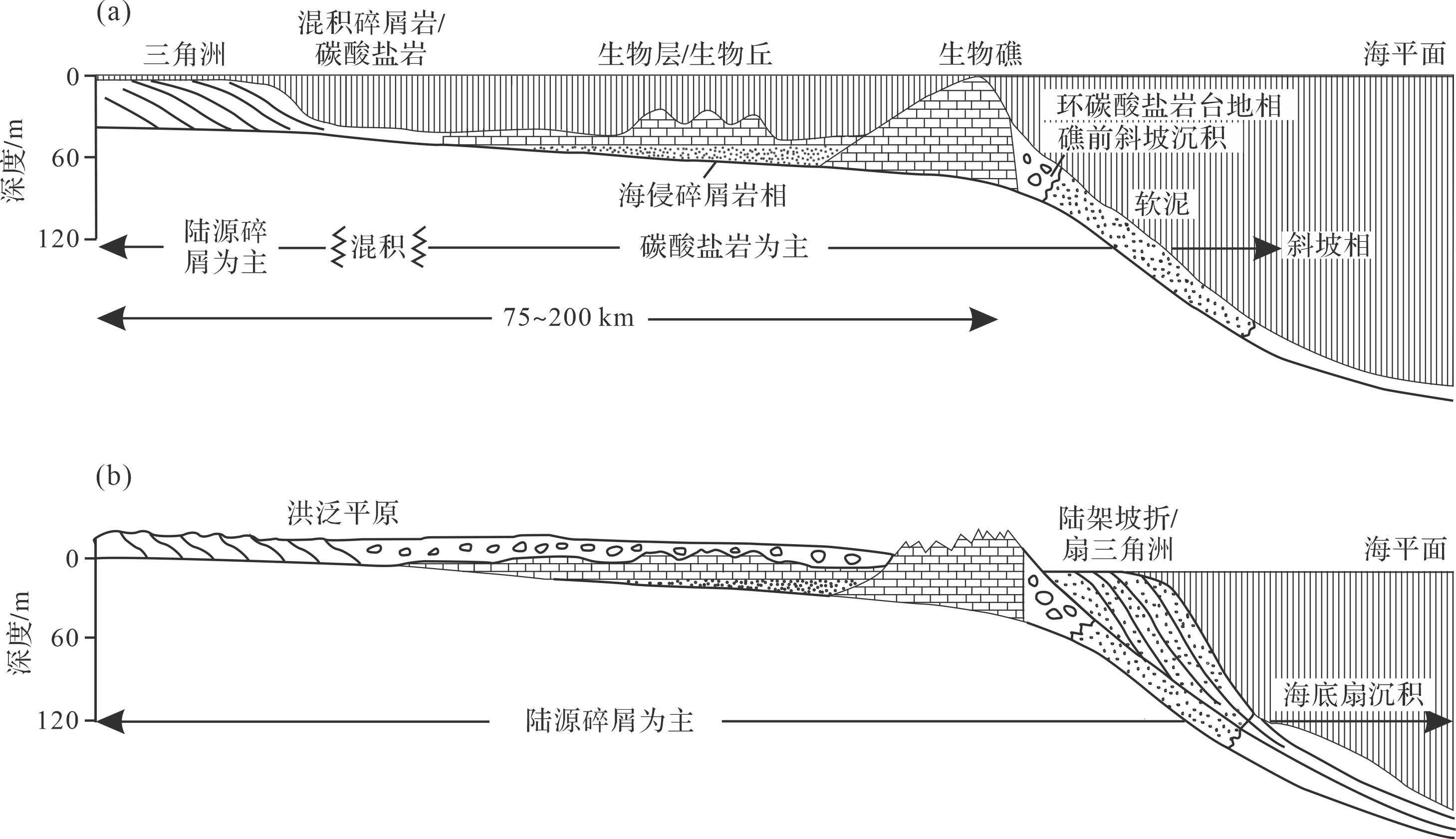

由于大堡礁镶边台地(陆架)的内陆架部分为硅质碎屑陆架,所以该台地表征了碳酸盐—陆源碎屑混积台地特征,礁体主要发育于海侵和高位时期(图14a),海平面下降期(或低位期)边缘礁发生暴露,局部被下切,陆源碎屑陆架(三角洲)向海进积,覆盖了整个中—内陆架地区,并通过下切水道(河道)输送到外陆架斜坡,构建新的三角洲进积体[38](图14b)。

Figure 14. Sketch diagram of central shelf profile, Great Barrier Reef, northeastern Australia, showing sediments and geometries in response to sea⁃level changes (modified from reference [38])

-

波斯湾特鲁西海岸作为典型的现代碳酸盐缓坡,发育于一个非对称前陆盆地的克拉通盆地一侧的缓坡(坡度小于35 cm/km),向北逐渐加深至盆地,没有明显坡折,其盆地深轴靠近伊朗海岸线,由此向盆地倾泻了大量硅质碎屑沉积物(图15)。特鲁西海岸为中等潮差区,滨线附近潮差2.1 m左右,在潟湖内降至1.2 m。沉积物分布受季节性沙玛尔风(西北向)控制,该风能掀起数米高的涌浪,浪基面深度达30 m,局部潮汐作用影响较小。潟湖内受限的水体循环导致水体停滞与强烈蒸发,使盐度高达70‰。仅有少数动植物能耐受如此高的盐度(图15)。

Figure 15. Schematic map of Abu Dhabi region of central Trucial Coast, showing depositional environments and sediment distribution (modified from reference [40])

碳酸盐沉积物堆积于南部靠近克拉通一侧的缓坡上,由于气候干旱,来自陆源区的硅质碎屑沉积物供给稀少。从陆向海,该缓坡带的横剖面呈现以下特征[2,40]:(1)最内侧是宽阔的潮上坪(带)或萨勃哈,其中发育石膏和硬石膏。向海为微生物席覆盖的潮间坪,沿潟湖一侧被小规模的潮渠切割。(2)向海为受保护的沿海高盐度潟湖,形成骨屑—球粒灰泥沉积,其中局部高地发育潮坪岛。(3)潟湖外侧发育高能骨屑—鲕粒沙质浅滩和发育风成沙的海滩障壁系统,其外侧发育零星的珊瑚—藻点礁群,滩体中间被潮道切割,构成潟湖与外海的沟通渠道,在潮道内外开口处形成鲕沙潮汐三角洲。(4)在离岸中缓坡区域,以软体动物和有孔虫为主的灰沙质沉积侧向过渡为骨屑泥质沉积、含软体动物骨屑的沙质骨屑沉积;以及(5)向深部盆地轴部逐渐过渡为富含双壳类的泥灰质沉积。

总之,从以上几个现代碳酸盐台地实例来看,无论是镶边台地还是缓坡,抑或孤立台地,高能礁、滩相仅出现在台地边缘(或缓坡边缘),而滩后的台地内部地区则被局限(或半局限)、低能的水动力条件主导,仅受到日常潮汐作用和瞬时风暴作用影响,发育潟湖和潮坪环境,潟湖中的局部水下高地或岛屿会优先演化成岛状潮坪(或潮坪岛),而非滩,如波斯湾海岸(图15);即使台缘礁—滩出现较大缺口,台内的总体局限低能环境并未发生明显改变,如澳大利亚大堡礁中南段Capricorn水道的存在并未实质性改变内陆架地区的总体环境(图13)。潟湖灰泥质为主的沉积中存在的富颗粒夹层主要来源于风暴作用,潮坪富泥或微生物沉积中存在的富颗粒层/透镜体则形成于潮汐水道中。另外,陆架的宽度也会影响陆架内的水动力状况,狭窄陆架内部水动力相对较强,反之亦然。

3.1. 大巴哈马孤立台地台内沉积相

3.1.1. 大巴哈马台地地质背景

3.1.2. 大巴哈马台地沉积相分布

3.2. 澳大利亚大堡礁镶边台地的台内沉积相

3.3. 波斯湾特鲁西海岸碳酸盐缓坡内部沉积相

-

热带—亚热带浅海碳酸盐沉积中,高能颗粒滩往往发育于镶边台地边缘或缓坡边缘,由于时常处于波浪和潮流的冲洗、改造中,鲕粒往往占有相当比例,形成分选良好的代表性鲕滩。而台内总体呈现出一种局限低能主导、灰泥质沉积为主的环境。尽管在一些特殊情况下,台地内部也可能发育沙质浅滩,但往往发育于一些规模很小的孤立平顶台地,如巴哈马群岛中西南Caicos台地和大巴哈马滩东北部小岛(Berry island;图6,8),其潟湖面积很小,特别是迎风侧没有明显的地形障碍时,强劲的东向信风可以吹越整个台地,同时背风侧也受强潮汐作用控制,使得台缘沙滩可以扩展至台地内部,形成似席状沙坪,使沙质沉积覆盖大部分台地[35⁃36,41]。

本文将重点讨论台缘向陆方向的台内低能、局限台地(潟湖和潮坪)中发育的颗粒岩,而非台缘(镶边台缘、缓坡边缘)高能浅滩颗粒岩的潜在形成环境。基于对现代碳酸盐台地观察和大量古老碳酸盐台内沉积序列分析,在台地内的局限、低能环境中,即使存在水下高地或突起,也没有发现在其基础上发展出高能浅滩,而是演变为岛状潮坪(岛)[20,40](图1,2;见上述)。对现代碳酸盐台内潟湖和硅质碎屑陆架障壁后潟湖的观察发现强烈风暴作用可以在台内或内陆架较深的潟湖中保存风暴诱导的事件沉积层,形成富颗粒夹层[42⁃45];但一般认为碳酸盐台地内部潟湖水体较浅,所形成的风暴层(甚至海啸层)规模较小,所以对深时潟湖地层记录中风暴沉积的报道和描述较少。另外,在潮坪环境中,日常的潮汐作用会在潟湖周缘的潮坪中切割出潮道(或潮渠),如巴哈马台地内的安德罗斯岛东侧潮坪,而潮流对潮汐水道两侧的侵蚀和搬运也可形成颗粒岩/泥粒岩[30⁃34](图1,2,9~11)。但二者间在结构组分、沉积构造和产状等多方面都存在差异,同时与台缘带高能滩颗粒岩存在很大的差异。所以,如果把局限台地内形成的颗粒岩都简单解释为“滩相”沉积,是对“滩”的概念泛化,与对现代碳酸盐台地观察的实际情况相悖,也与水动力控制台地沉积相分异(分带)的物理学基础相悖。下面将以塔里木盆地早古生代碳酸盐台地沉积为例,对台内潟湖和潮坪中的颗粒岩的特征和形成机制以及识别进行简单介绍。

-

台缘礁滩对广海波浪的阻挡和消能导致了滩后潟湖海水循环受限、波浪作用衰减、盐度升高、窄盐性正常生物稀少,仅有少量广盐性生物(如腹足、介形虫)存活,沉积了含生屑—球粒的灰泥(岩)和球粒灰泥(岩)的低能背景沉积,但是会夹有一些受风暴扰动形成的瞬时高能富颗粒夹层。

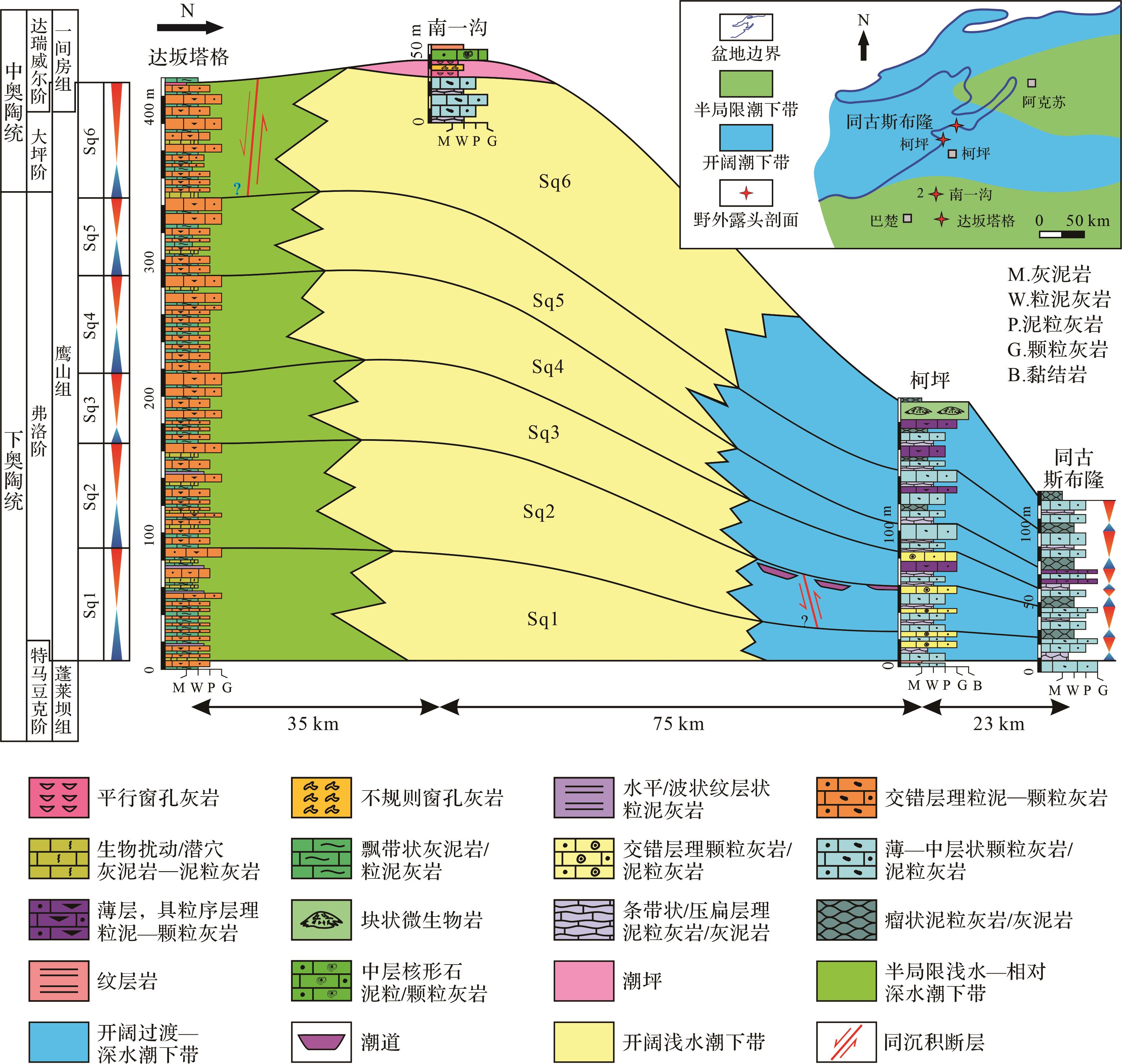

本文以塔里木盆地奥陶系下统鹰山组为例,介绍滩后潟湖风暴沉积的特征和鉴别标志。塔里木盆地鹰山组沉积期,前期两大古隆起(塔北—阿克苏隆起和塔中—巴楚隆起)对碳酸盐台地的发育与相带分异起到了奠基作用[46],以此为基础发育的碳酸盐台地显示了比较宽缓的无镶边台地形态,总体契合碳酸盐缓坡或似陆表海台地特征[47],台地向隆间凹陷(东部的满加尔和西北的阿瓦提凹陷)和天山洋和塔西南逐步加深,滩后局限潟湖范围宽广,水体较深,在潟湖沉积中频繁发育颗粒岩夹层[47]。这种球粒颗粒岩过去常被误读为浅滩相沉积,但仅仅只是基于岩心观察和解释,基本没有进行野外露头的客观观察和对比分析。

为了更准确认识这类颗粒岩的形成环境,我们曾以图木舒克市永安坝镇的达坂塔格剖面为研究对象,对鹰山组中比较典型的潟湖沉积进行了详细的观察、描述,并与同期开阔环境沉积进行了基于旋回和层序级别的侧向沉积地层对比(图16)。在该剖面中,背景沉积被斑状白云质灰泥岩(下部)(图17a)和斑状灰泥岩(上部)(图17b)主导,前者斑状部分优先发生白云石化(17c),而后者的斑状部分未发生白云石化,而是被方解石充填(17d),这些斑状结构大多与层面斜交,局部可见管状切面,斑状结构似为生物潜穴、觅食所致,生物化石以介形虫类为主,局部见腹足,这些特征契合了局限低能的潟湖环境,而相对更局限的环境,特别是相对低海平面背景则是导致潜穴优先发生白云石化的主要环境因素[47]。

Figure 16. Cross⁃section showing depositional changes of the Lower Ordovician Yingshan Formation in Bachu⁃Keping area, Tarim Basin (modified from reference [47])

Figure 17. Main lithofacies of lagoon in the Lower Ordovician Yingshan Formation, Dabantage, Tarim Basin

这些斑状白云质灰岩和灰岩常夹中—厚层状(厚度介于20~150 cm)颗粒岩层或与之互层,这些颗粒岩中可见丘状交错层理(图18)和/或丘状—洼状复合交错层理(常出现在厚层颗粒灰岩中)(图18a),结构组分以球粒为主,含少量内碎屑,鲕粒稀少,即使存在也以放射鲕或薄皮鲕为主(图18b,c)。一些砂质沉积底部可见冲刷面和滞留的砾质内碎屑(图18d)。这些特征,特别是丘状或洼状层理的发育,说明这些颗粒岩层是由风暴作用诱导的密度流衰减后沉积的风暴岩[48⁃50],而非正常的波浪冲刷作用形成的,岩石中极少的正常鲕粒组分也反映了这种瞬时增强的水动力条件,而丘状层理和洼状层理共生现象(图18a)往往指示了能量更强的风暴活动,常发生于风暴浪基面之上、接近正常浪基面的陆架。由于这些风暴岩产于潟湖沉积夹层或互层中(见上述;图16,17),因此,这些风暴岩是形成于潟湖之中,而非开阔陆架(或缓坡)上。与现代潟湖的风暴沉积相比[42-43],这些事件层厚度明显增加,可能与本区超大规模的潟湖和较大的水深有关。

Figure 18. Storm deposits (tempestites) in the Lower Ordovician Yingshan Formation, Dabantage, Tarim Basin (modified from reference [47])

该实例说明,在潟湖总体的局限低能环境中,发育的颗粒岩层不太可能形成于波浪作用主控的浅滩中,但强烈的风暴可以扰动潟湖的水动力条件,形成风暴浪,而风暴浪通过侵蚀近岸沉积并与水混合形成密度流后,被携带至潟湖深处(正常浪基面之下),形成风暴岩(颗粒岩)层,而风暴岩的厚度、分布范围与风暴强度、潟湖规模有很大的关系,风暴越强,潟湖规模越大,则容易形成分布较广的较厚风暴颗粒(岩)层。

-

如前所述,潮道系统是现代潮坪中非常普遍的、具有独特作用(排水、输运)的环境单元,如巴哈马台地的安德罗斯岛和波斯湾滨岸潮坪都发育分支状的潮道系统,由于具有相对强的水动力条件,为沉积灰沙质颗粒提供了条件,但是在岩石记录中的报道相对有限。造成这种现象的原因可能如下:(1)缺乏侧向连续、完整切割潮道的露头剖面;(2)潮道侧向迁移造成的向上变浅序列与非潮道潮坪进积形成的向上变浅旋回相似性易造成鉴别困难,其中底部侵蚀面上的滞留内碎屑及可能含有的生物碎屑也容易解释成非水道的潮下沉积[2];(3)具侧向进积面斜层理的含砾砂质点坝颗粒沉积仅在潮道弯曲段的内(凸)岸局部发育,顺直段颗粒较细,缺乏特征构造,与周缘池塘和潟湖沉积类似,在潮坪沉积中体积占比较低,容易忽略[2]。

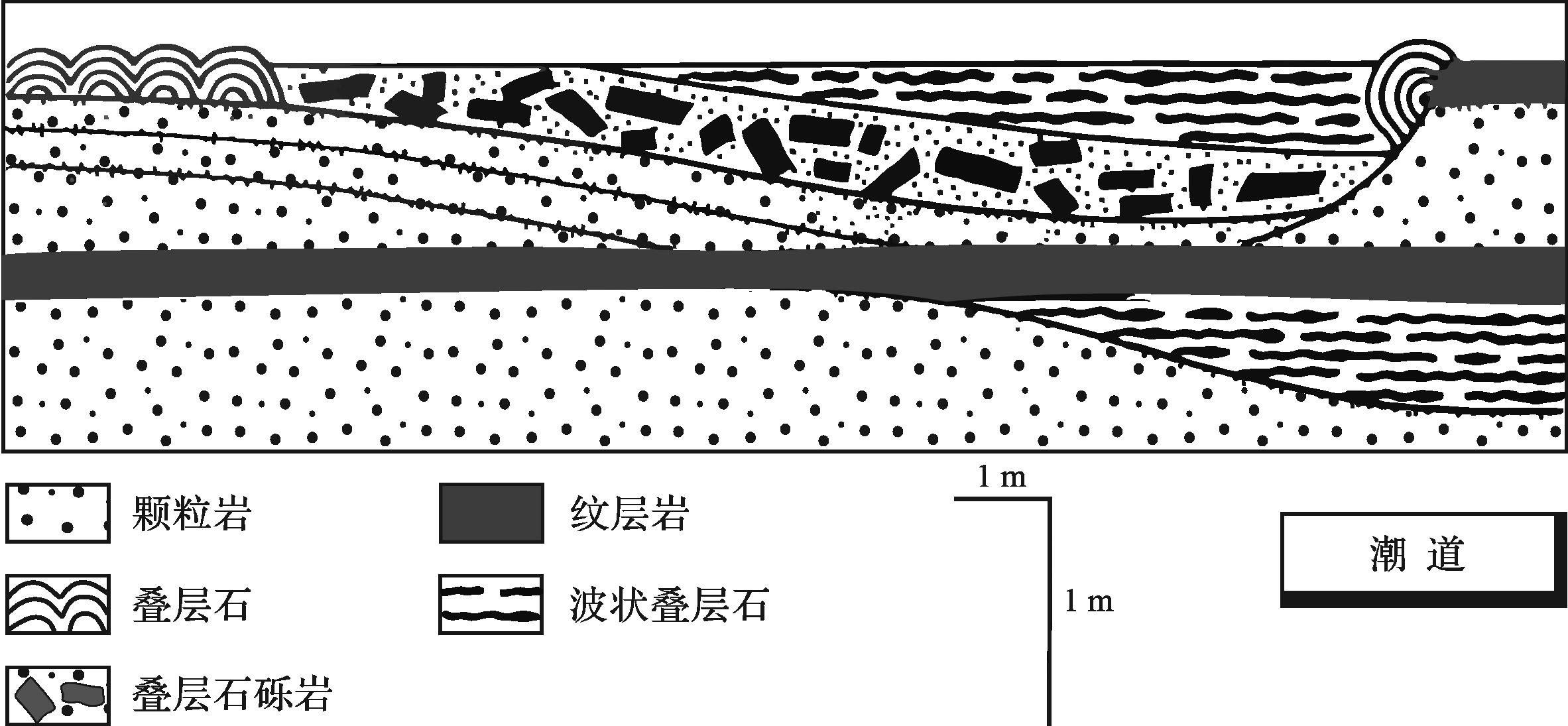

然而,通过综合考虑这些颗粒岩层的产状、特征沉积构造和垂向序列是可以识别出潮道沉积的。例如,颗粒岩与微生物岩(凝块石、叠层石和纹层石)共生,底部存在侵蚀与来源于周缘潮坪、天然堤的扁平砾和块状内碎屑,发育交错层理,特别是双向层理或具有再作用面的单斜层理可以作为鉴别潮道(渠)颗粒岩的主要标志[12,20,34,51⁃53](图19)。另外,结构组分主要由分选较差的球粒和内碎屑组成,其中内碎屑则来源于周缘微生物席/层,通常缺乏鲕粒,这些也可以作为鉴别潮道颗粒岩、砾质岩的辅助标志。

Figure 19. Sketch of tidal channel cutting into the tidal flat, and related deposits (integrated outcrop data from references[51⁃52])

基于这些特征,我们在塔里木盆地上寒武统下丘里塔格群(组)、下奥陶统蓬莱坝组的潮坪沉积中识别出了潮道沉积(图20)。这两个岩性地层组中,巨厚的浅水台地内沉积序列主要由高频米级向上变浅的潮缘旋回(以潮坪沉积为顶盖)垂向叠置而成,显示了明显不同的叠置样式和旋回级次[54⁃55]。当时的潮坪环境主要被不同的微生物类型(凝块石和/或叠层石)占据,所以这些潮道沉积(微生物屑砾岩和颗粒岩)常常切割了周缘微生物岩(凝块石或叠层石),呈下凹的透镜状形态,反映了水道切入到潮间坪微生物席(或层)中的事实,这与对现代潮坪的观察结果相吻合[51⁃52]。在潮道边缘常见侧向进积的单斜层理(图20a~c),可能代表了水道弯曲段内侧点坝的侧向进积过程,这与曲流河段内侧点坝的侧向进积样式相似,只是规模较小而已(图9,10)。水道侧缘底部局部保留的具泥裂(或收缩裂纹)的泥晶白云岩(图20a),可能代表了水道边缘堤岸(或天然堤)沉积或潟湖岸线上海滩脊部。水道底部局部保留了水道侧缘微生物岩砾屑滞留(图20c),代表了水道形成于初期较强的下切作用。在一些较厚的潮道颗粒岩中,在同一单层颗粒岩中,可以见到相反的双向进积单斜层系,叠置的颗粒岩层被凝块石覆盖(图20d),反映受较强的潮汐双向水流的影响,可能与潟湖岸线附近的潮道口中发育的纵向沙坝迁移有关。

Figure 20. Tidal channel deposits and occurrences in the Lower Paleozoic (Cambrian and Ordovician) tidal flat platform interior carbonates (dolostones), Tarim Basin

据大量观察,绝大部分的潮道沉积(颗粒岩和/或内碎屑砾岩)发育于单个米级向上变浅旋回的中下部位中,终止于潮上带沉积(水平纹层石)之下(图20c),极少有跨旋回发育的(台缘浅滩中的潮道除外),表明这些大部分潮道是伴随着单次高频海平面波动(上升—下降)驱动所建立的潮坪发育并在随后进积过程中终止的[32]。除此之外,在更老的碳酸盐台内潮坪中,潮道内形成的颗粒岩/砾岩也很常见[56]。由上述可知,无论是对现代潮坪(如安德罗斯岛)和深时潮坪记录的观察,其中局部发育的颗粒岩,甚至砾质岩基本是形成于潮间坪的潮道中,而非高能浅滩中。

4.1. 潟湖中的颗粒岩

4.2. 潮坪中的颗粒岩

-

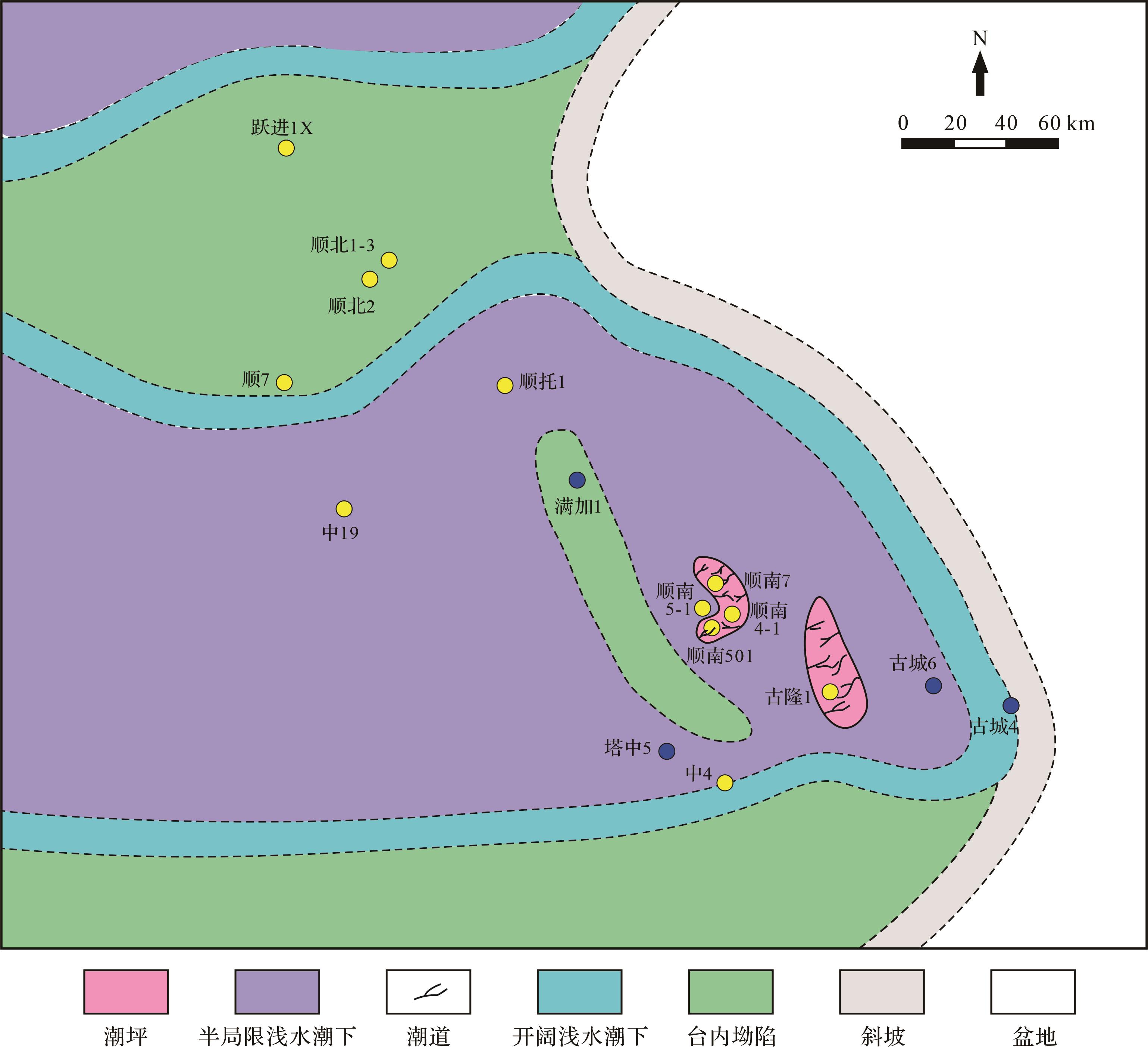

台内局限潟湖中存在的丘状(或岛状)水下高地能否演化成浅滩也是国内产业部门和学者感兴趣的问题。但如上所述,根据潟湖内的局限低能水动力状况以及对现代潟湖和深时沉积记录的观察,这些水下高地往往成为后来潮坪发展的基石,因规模大小差异发展成潮坪岛或岛状潮坪,而非浅滩(图1,2,4)[13,20]。为了澄清此问题,我们选择塔中地区古隆—顺北地区的下奥陶统一间房组为研究对象,通过大量详细的岩心、岩屑观察、测井岩相分析和过井剖面沉积相、层序地层对比[57],发现在一间房下段(甚至下伏鹰山组和更老地层)沉积期,塔中东南端的台内继承性古隆起区(如古城隆起区)优先演化出孤立的岛状潮坪及相关的潮汐水道系统,周边被局限(或半局限)潟湖环绕(图21)。

Figure 21. Lithofacies paleogeographic map during deposition of the Lower member of Yijianfang Formation, in Gucheng⁃Shunbei area, Tazhong (central Tarim Basin)

以顺南7井一间房组下段的第二回次取心段(6 484.02~6 492.17 m)的一部分为例(图22),介绍该地目标段的潮坪沉积特征。岩心主要由具窗孔微生物岩,特别是具平行窗孔的、粗纹层状微生物岩为主,夹少量微生物内碎屑砾岩—粗屑颗粒岩。下面就取心段底部序列自下而上描述如下:(1)浅灰色球粒泥岩—灰泥岩,见少量窗孔构造,0.25 m厚(图22a)。(2)浅灰色微生物内碎屑砾岩,砾屑多呈次棱角状(图22b),向上过渡为灰色内碎屑—球粒的砾质颗粒岩,颗粒分选差、磨圆弱,含腹足、介形虫、腕足等生物碎屑,厚0.8 m(图22c,g)。(3)深灰色不规则窗孔—平行窗孔微生物岩(图22d),主要由球粒—微球粒黏结岩组成,不规则窗孔被早期的纤维状和后期的等粒状方解石胶结(图22h),厚0.25 m。(4)浅灰色球粒灰泥岩,厚0.25 m(图22e,i)。(5)深灰色具平行窗孔、粗纹层状微生物岩(图22f),向上局部夹内碎屑砾岩—砾质颗粒岩,主要由球粒—微球粒黏结岩组成,平行窗孔被早期的纤维状和后期的等粒状方解石胶结(图22j),大于1 m。

Figure 22. Main lithofacies in tidal flat, from the second core interval of the Lower member of Yijianfang Formation, well Shunnan 7 (see Fig. 21 for location)

本取心段中主体岩相中广泛发育的窗孔构造一般认为形成于浅水潮下至潮间环境,特别是平行窗孔构造及其粗纹层构造常常指示略浅的潮间(坪)环境[2⁃3,47,54⁃56]。岩石中凝块和黏结结构的存在(图22g,h)一般认为是微生物成因的[58⁃60],大量存在的微球粒(图22h,j)也通常被认为是微生物成因的[60⁃62],孔洞的形成可能与微生物降解、腐烂有关,而基质中微球粒相互黏结和孔洞壁的早期海底胶结防止了孔洞的塌陷,一些稍粗的球粒,至少部分(特别是磨圆的)可能与微生物席的破碎、搬运并被微生物席黏结捕获有关,这些现象说明被微生物席定殖的浅水潮下—潮间坪主导了井区环境。而夹于窗孔微生物灰岩中的微生物内碎屑砾岩和砾质颗粒岩(图22b,c,g)代表了潮坪中的相对高能的亚环境,与切入潮坪中的潮道系统水动力状况吻合,应为潮道沉积。而夹于窗孔微生物岩中的球粒灰泥岩(图22e,i)则指示了潮坪中更低能亚环境,与潮坪水道间潮池(塘)特征吻合;而其下伏于砾岩—颗粒岩层之下(图22a,b),则进一步说明此处的潮道切入到了潮池中。总之,这些组合特征和垂向变化序列共同表征了一个被潮道切割、微生物席定殖的潮坪环境,而岛状分布样式使得潮坪岛格局被具象化(图21)。

该实例说明,台内低能潟湖环境中的水下高地因水动力制约将会演化成岛状潮坪,而非高能颗粒滩,也进一步验证了陆表海台地中潮坪岛模式的存在[20]。

-

以上的论述表明在同一时间尺度内,高能滩仅出现在台缘(镶边抑或缓坡),由于台缘滩(或礁)对波浪的阻挡、消耗,台缘内侧的广大区域呈现出局限—半局限低能环境,已经失去了发育高能滩的水动力条件,即使存在相对高的地形起伏也不会演化成浅滩,而是优先演化为潮坪(岛)。局部发育、看似高能的颗粒岩甚至砾岩,也不是在浅滩环境(相)中形成的,而有可能是风暴沉积或潮坪中的潮道沉积。但地层的穿时现象,如果处理不当,也会在古地理重建时造成台缘滩的人为内置,出现“台内滩”遍布的错觉。

在沉积盆地(包括碳酸盐台地)中,地层中的沉积相穿时现象是非常普遍的,也就是说相同的沉积相可以在不同的时间段和空间位置、但相同环境中出现,即同相不同时,反之则同时不同相。这种情景可以从层序地层格架中得到准确反映,在等时的准层序地层单元内,高能滩相发育于高能台缘带(镶边台缘或缓坡边缘)[9],但在不同的准层序单元内,台缘高能滩的位置会因海平面的波动发生侧向迁移(向台内退积、向海进积)而错位。相对而言,不同体系域间滨线高能滩的位置偏移会有比较明显的变化,特别是海侵体系域内的滨线会大幅度向先期台地内部深处退却[9],如果是陆表海台地,滨线退却的幅度可以达到数百公里,这种情况在早古生代的碳酸盐台地比较普遍。相同的情况出现在华北早中寒武世克拉通内的陆表海台地中,在不同的时间段,从东往西,高能鲕滩迁移的幅度也可达约200 km,甚至更远[63⁃64]。如果在比较粗略的低精度时间框架(如岩性地层组,甚至群为单位)内,基于不同剖面沉积相变化样式,这些垂向叠置的、空间错位的台缘滩相就会被人为置于台内不同的位置,除了低位时期的滩相主要出现在台缘位置外,其他阶段的台缘滩都会被置于台内区域,出现“台内滩”遍布的假象;如果在一个岩性地层“组”中包含了不止一个三级沉积层序,再加上对台内沉积序列中颗粒岩的误读或误解,这种“台内滩”遍布的假象只会更甚。目前许多的岩相古地理重建工作均是以岩性地层“组”,甚至更长时间单位编制的[5⁃8],出现这种所谓“台内滩”遍布的假象也就不足为奇,但这些滩不是真实的“台内滩”,而有可能是台缘滩被人为内置了。惟有真正践行基于等时地层单元(如准层序或准层序组)框架内的岩相古地理(环境)重建,才能避免这种台缘滩的人为“台内滩化”陷阱。

-

(1) 碳酸盐台地内部由于受到台缘(镶边台缘和缓坡边缘)礁—滩正向地形阻挡,开阔海传导过来的波浪会发生破碎,能量消耗殆尽,造成台内的整体局限低能环境,缺乏发育高能滩环境的水动力条件,仅受到日常潮汐作用影响和极端风暴活动的扰动,发育滩后局限低能潟湖和潮坪环境,而潟湖中的水下高地可进一步演化成岛状潮坪,而非浅滩。

(2) 在滩后局限潟湖,特别是比较宽深的潟湖中,强烈风暴作用扰动会触发风暴流(一种密度流)并搬运至潟湖较深部,形成席状—扇状灰沙颗粒沉积体(岩),颗粒以分选良好的球粒为主,发育丘状—洼状层理和/或粒序层理。

(3) 潟湖岸线后发育的潮坪中往往发育分支状的潮道(渠)系统,以适应潮汐过程中的灌排转换,在切入到潮间坪中的潮道中常沉积了来源堤岸两侧沉积(主要为微生物岩)内碎屑砾岩和颗粒岩,分选、磨圆一般,可发育侧向进积斜层理,局部发育双向斜层理和底部滞留砾石。

(4) 在低精度时间框架内进行古地理(环境)重建时,忽略地层穿时性会把不同时间单元(如准层序)内叠置、但空间错位的台缘滩人为置于台内,造成“台内滩”遍布假象。

DownLoad:

DownLoad: