HTML

-

寒武纪早期发生了全球范围内的海侵事件,导致整个扬子地台内广泛沉积了一套巨厚的海相富有机质黑色页岩[1⁃2],这套黑色页岩地层在四川盆地及周缘被称为筇竹寺组[3]。近期,位于四川盆地德阳—安岳裂陷槽内的资201井在下寒武统筇竹寺组黑色页岩层段经压裂获高产气流(7.388×105 m3/d),证实筇竹寺组黑色页岩具有良好的页岩气勘探前景[4]。

古海洋的氧化还原条件是控制黑色页岩形成的主要因素之一,已有研究表明寒武纪早期海洋的氧化还原条件存在不均一性[5⁃6]。筇竹寺组黑色页岩沉积期正值寒武纪生命大爆发主幕前后,对应着动物门类的快速增长与阶段性的灭绝事件[7],这一生物多样性的波动被认为受控于海水的氧化还原状态变化[8⁃11]。铁组分和氧化还原敏感元素证据表明,寒武纪早期海洋深水区仍然缺氧,同期的华南扬子地台浅水台地相呈现氧化特征,而斜坡至深水盆地剖面则呈现缺氧—硫化特征[12⁃15]。基于这种氧化还原条件的空间差异性,Feng et al.[16]认为埃迪卡拉纪海洋发育的“硫化楔”结构在寒武纪早期仍然存在,即海洋表层水体呈氧化状态、由近岸向远洋楔型展布的中等水深为硫化状态、深部水体为铁化状态[6,8,17⁃18]。筇竹寺组沉积时期海洋的氧化还原状态不仅存在空间差异性,而且随时间呈动态演化特征。Chen et al.[9]发现黑色页岩钼含量及同位素从埃迪卡拉纪到早寒武世持续升高,并在筇竹寺阶早期(寒武纪第三期)接近现今氧化海洋的水平,显示了寒武纪早期较为氧化的海洋;Feng et al.[16]通过对华南四个剖面铁组分的分析认为寒武纪早期存在的“硫化楔”在筇竹寺组沉积晚期由于大洋氧化事件而收缩;Li et al.[19]对华南扬子地台24个下寒武统剖面铁组分汇总统计结果表明,牛蹄塘组(与筇竹寺组同期)沉积时期水体的氧化还原状态总体由缺氧转变为氧化。但是,寒武纪早期的海洋仍存在多次间歇性的缺氧和氧化变化,反映在多种对氧化还原敏感的同位素指标的频繁波动上(如C、S、U同位素等)[13⁃20]。

除了以上的地球化学指标,沉积岩中的草莓状黄铁矿由于受后期改造作用的影响较小,其粒径大小和分布规律基本保留了原始沉积时期的状态,故而草莓状黄铁矿粒径大小和分布规律也是有效指示氧化还原条件的常用沉积矿物学指标[21⁃23]。其中,草莓状黄铁矿外形以球形、亚球形为主,其微晶大小相似,主要有立方体、八面体、五角十二面体及球体[23]。Wilkin et al.[24]认为草莓状黄铁矿的形成主要包含四个基本过程:(1)首先形成单硫化铁(FeS)微晶晶核;(2)这些晶核继续反应形成胶黄铁矿(Fe3S4);(3)由于胶黄铁矿的磁性力作用,胶黄铁矿微晶聚集形成草莓状胶黄铁矿;(4)草莓状胶黄铁矿转变成草莓状黄铁矿。在自然条件下,单硫化铁在还原环境下形成,胶黄铁矿在弱氧化条件下形成,而胶黄铁矿向黄铁矿交代的过程则需要在还原条件下进行[25⁃26]。因此,草莓状黄铁矿的形成环境被限定在氧化还原界面附近,离开氧化还原界面将不再生长[23,25,27]。在硫化的海洋环境下,氧化还原界面位于水体之中,草莓状黄铁矿形成后无沉积物依托,很快便沉入海底,因此草莓状黄铁矿具有较高的生长速率及较小的粒径,且粒径分布范围极窄。在水循环良好的氧化海水中,底层水体含氧量正常,氧化还原界面往往在水岩界面之下的沉积物中。此时,由于HS-和单质硫不间断地少量供给,草莓状黄铁矿在孔隙水中缓慢生长,从而更容易出现粒径较大的黄铁矿,且粒径均一性差[23,28⁃29]。因此,草莓状黄铁矿的粒径特征可用于恢复黄铁矿沉积时期的海洋环境[27,30⁃31]。

沉积地层中除了草莓状黄铁矿,自形晶和他形晶黄铁矿也是主要的黄铁矿类型[30]。胶黄铁矿是草莓状黄铁矿形成过程中非常重要的中间产物[32],而自形晶黄铁矿形成过程不产生胶黄铁矿,因此自形晶黄铁矿无法形成集合体形态[23]。自形晶黄铁矿粒径一般大于同视域内的草莓状黄铁矿,边缘清晰且棱角发育,一般可由黄铁矿直接析出,也可通过铁的单硫化物转化而来[23,32⁃33]。自形晶黄铁矿主要形成于封闭的沉积物孔隙水环境中,随着Fe2+与HS-的消耗,其在孔隙水中的浓度不断降低,更易于自形晶黄铁矿的析出,所以大量自形晶黄铁矿的出现往往指示了氧化的古海洋环境[23,27]。他形晶黄铁矿边缘不规则,一般形成脉状、透镜状和团块状的混杂黄铁矿形态,主要是后期成岩作用改造或热液活动的产物[30,34]。

四川盆地下寒武统筇竹寺组黑色页岩中黄铁矿类型丰富,草莓状黄铁矿尤其发育。前人针对筇竹寺组页岩中发育的大量草莓状黄铁矿已进行了系列研究,并结合其他地化指标对该时期页岩的沉积环境开展了相关探讨。宋辉等[35]结合下寒武统水井沱组(与筇竹寺组同期)页岩中草莓状黄铁矿粒径及其微晶形态的差异,认为浅水陆棚相水井沱组页岩下部较上部更为缺氧。通过进一步结合氧化还原敏感元素指标,古恒等[36]认为水井沱组有机质富集受控于水体氧化还原条件的变化;杨丽亚等[37]和卢正伟等[38]基于矿物岩石学和地球化学分析,指出下寒武统硅质页岩更有利于黄铁矿的形成,同时发现草莓状黄铁矿含量与有机质丰度有一定正相关性。总之,草莓状黄铁矿粒径大小和分布规律被认为是恢复水体氧化还原状态的有效指标[30,39],但此类研究在寒武纪地层仍相对欠缺,特别对寒武纪早期黑色页岩中黄铁矿形态特征的观察仍不甚细致,缺乏对黄铁矿形态特征组合与氧化还原状态之间关联的研究。基于此,本文利用四川盆地威远地区深水陆棚相W207井筇竹寺组页岩岩心样品,通过扫描电子显微镜(SEM)观察不同层位中黄铁矿形态特征并进行粒径统计,结合其对应的总有机碳(TOC)、总硫(TS)、黄铁矿含量数据和前人铁组分数据(FeHR/FeT、Fepy/FeHR),恢复该套页岩沉积时期水体的氧化还原状态,并分析不同氧化还原状态对沉积型黄铁矿形态特征的影响。研究结果不仅系统恢复了寒武纪早期深水相海洋氧化还原条件的变化过程,也初步探讨了氧化还原条件与黄铁矿形态特征组合之间的关系。

-

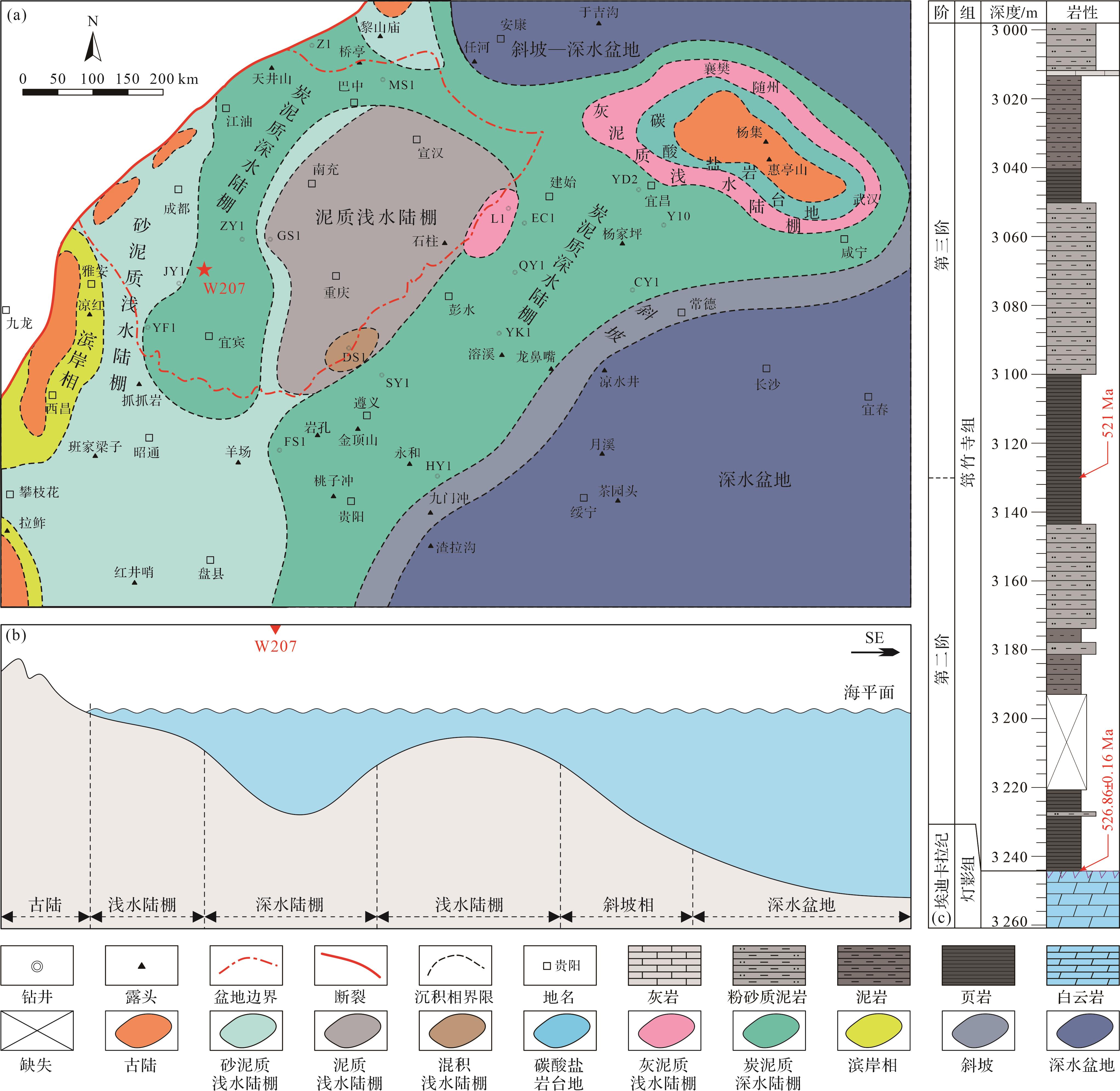

四川盆地是一个在上扬子克拉通板块上发展起来的叠合盆地,盆地基底为中元古代末的晋宁运动形成的褶皱基底[40]。埃迪卡拉纪晚期—寒武纪早期为Rodinia超大陆最终裂解与Gondwana大陆初步聚合的时期,扬子板块边缘发生强烈的板内拉张裂陷活动[40⁃41]。导致同时期四川盆地处于拉张为主、弱挤压为辅的应力条件下,其北缘和西缘发生多期次裂谷活动,由此形成了一系列内陆架盆地,如德阳—安岳裂陷槽[42⁃44]。现有研究认为下寒武统筇竹寺组沉积早期存在大规模的海侵事件[45],导致德阳—安岳裂陷槽所在的内陆架盆地和鄂西—湘黔地区成为筇竹寺组沉积早期的两个沉积中心,广泛发育了一套巨厚的深水陆棚相黑色页岩[2,45⁃46](图1a)。在整个中上扬子地区,该套黑色页岩层系可进行区域对比,同时期沉积的地层有筇竹寺组、水井沱组、郭家坝组、牛蹄塘组、九老洞组等[3]。本文研究的W207井即位于内陆架盆地西缘上斜坡[44,47](图1b),前人通过筇竹寺组底部U-Pb定年结果526.86±0.16 Ma,建立了筇竹寺组页岩沉积时期的绝对天文年代标尺,并由此认为W207井3 130 m处对应寒武纪第三期底部(~521 Ma)[48]。筇竹寺组页岩与下部埃迪卡拉系灯影组厚层白云岩呈不整合接触,取心长度为242 m,其下部3 242 m~3 100 m主要以灰黑色—黑色页岩为主,往上3 100 m~3 000 m主要由泥岩和粉砂质泥岩组成(图1c)。

-

本文研究的91块岩心样品取自四川盆地W207井3 000 m~3 242 m深度段,井位见图1。挑选其中的38块样品进行扫描电镜观察。将切好的岩心样品粘于光学载玻片上,研磨至0.03 mm厚度的岩石薄片。为获得高清晰度的SEM图像,利用EM ACE600涡轮泵高分辨率溅射仪对薄片进行镀碳,在TESCAN MAIA 3扫描电镜背散射模式下观察黄铁矿的晶体形态,并用ImageJ软件统计草莓状黄铁矿的粒径。镀碳和扫描电镜观察均在中国科学院南京地质古生物研究所完成。

所采集的样品进行了TOC和TS含量测试。TOC和TS含量测试需将样品粉碎并研磨至80目,加入6 wt.%盐酸煮沸以去除碳酸盐中的碳,待不再有气泡后,置于电热板上蒸干待测。TOC和TS含量在中国石油勘探开发研究院实验中心用Elementrac CS-i碳硫分析仪进行测试。

黄铁矿提取测试利用200目的粉末样品,根据TS结果确定样品用量(200 mg~2 g),采用氯化铬还原法提取页岩中的黄铁矿,具体实验方法如下:利用锌粒在酸性条件下将CrCl3还原为CrCl2,CrCl2在加热条件下可将沉积物中的可还原性硫(主要是黄铁矿硫)转变为H2S气体,持续通入N2将其吹出;利用AgNO3-NH3H2O溶液将H2S转变为Ag2S沉淀;将提取的Ag2S沉淀过滤烘干,根据Ag2S沉淀物重量推算出黄铁矿的含量。黄铁矿提取测试在中国科学院南京地质古生物研究所完成。

-

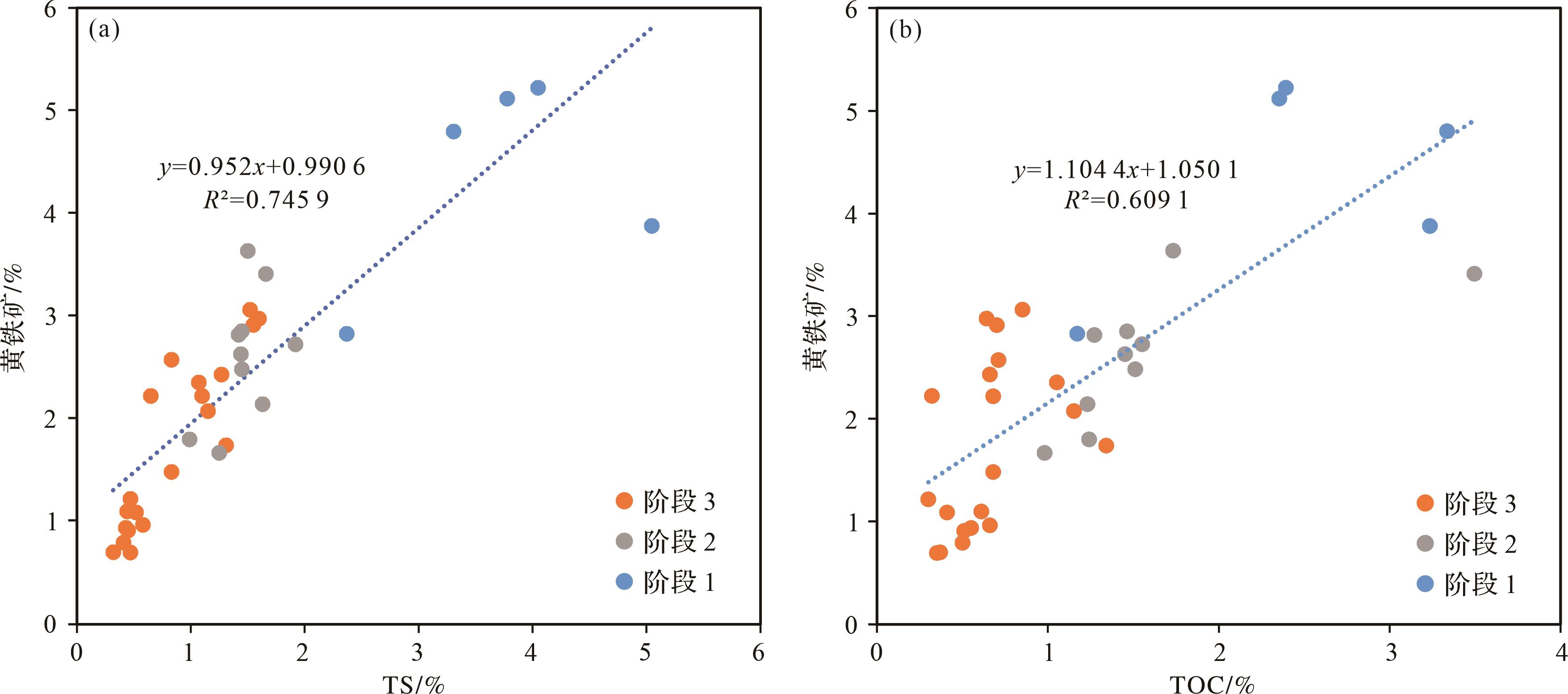

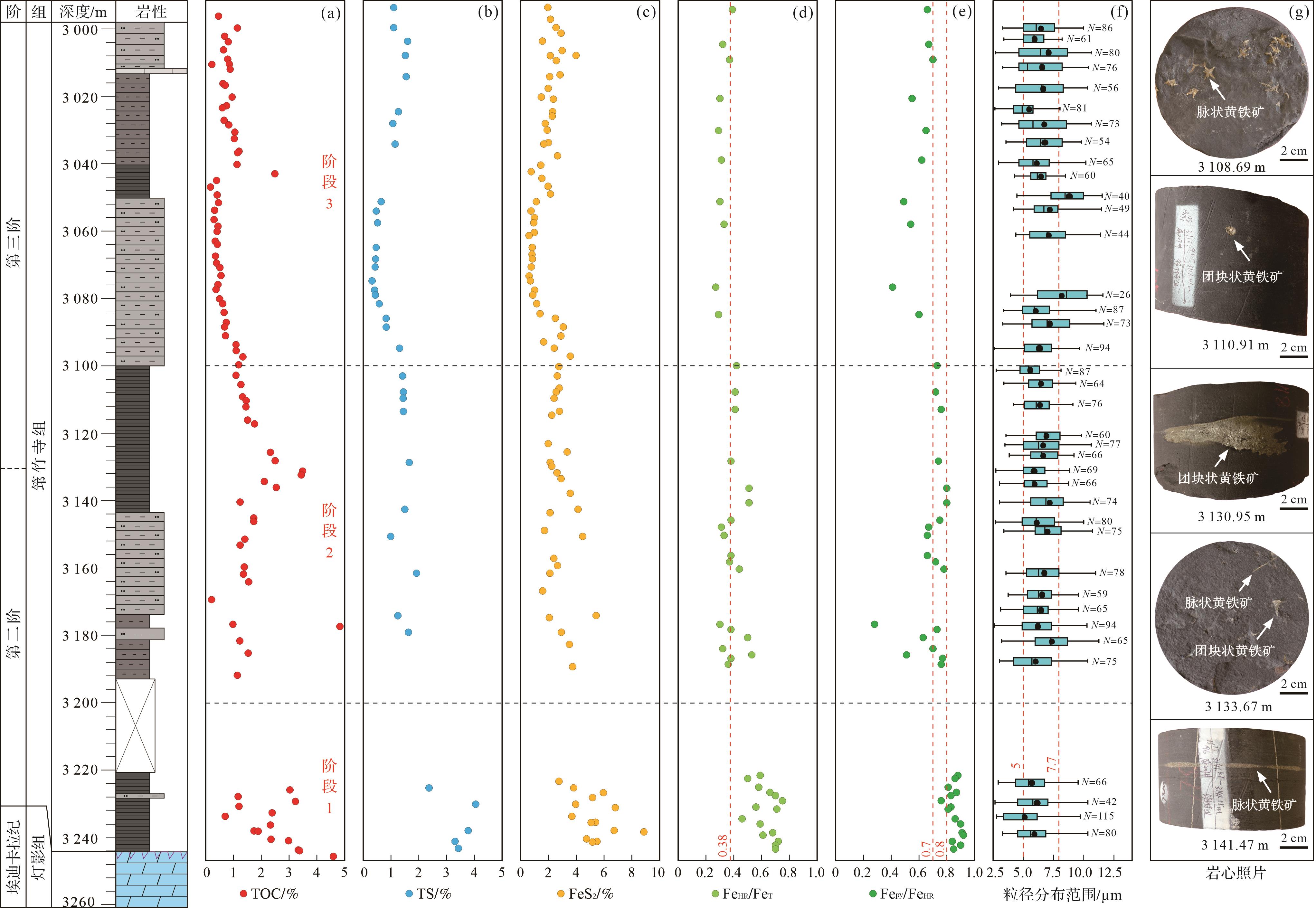

W207井TOC、TS和黄铁矿含量测试结果显示(表1),TOC介于0.17%~5.00%,平均为1.36±1.04%;TS介于0.32%~5.05%,平均为1.48±1.1%;黄铁矿含量介于0.78%~8.88%,平均为2.73±1.54%。黄铁矿与TOC、TS含量均有较好的正相关性(图2)。根据前人对W207井筇竹寺组黑色页岩铁组分的研究[44],可将W207井筇竹寺组自下而上分为3个阶段:阶段1(3 242~3 200 m)TOC、TS和黄铁矿含量较高,均呈现下降趋势(均值分别为2.55%、3.66%、5.21%);阶段2(3 200~3 100 m)TOC先增大后减小,TS与黄铁矿含量变化幅度较小(均值分别为1.75%、1.47%、2.86%);阶段3(3 100~3 000 m)TOC、TS和黄铁矿含量均维持较低值(均值分别为0.71%、0.86%、1.83%)。

深度/m TOC/% TS/% FeS2/% 深度/m TOC/% TS/% FeS2/% 深度/m TOC/% TS/% FeS2/% 3 000.00 0.46 1.10 3 065.68 0.42 1.08 3 144.47 1.73 1.50 3.64 3 003.41 1.14 2.04 3 069.12 0.35 0.47 0.69 3 145.50 1.73 4.19 3 005.80 0.68 1.10 2.22 3 071.06 0.39 0.92 3 150.58 1.41 2.19 3 007.40 0.81 2.62 3 072.42 0.51 0.45 0.91 3 152.30 1.24 0.99 1.80 3 009.68 0.64 1.60 2.97 3 074.73 0.55 0.43 0.94 3 158.59 1.39 4.52 3 012.40 0.79 1.65 3 077.28 0.44 0.85 3 160.66 1.36 2.46 3 013.77 0.85 1.52 3.06 3 078.70 0.37 0.32 0.70 3 162.90 1.55 1.92 2.73 3 013.90 0.22 4.05 3 081.35 0.50 0.41 0.79 3 168.00 0.21 2.18 3 015.33 0.88 2.21 3 082.83 0.61 0.44 1.10 3 175.10 0.98 1.25 1.67 3 019.43 0.62 2.64 3 085.30 0.66 0.58 0.96 3 175.74 5.00 5.48 3 019.86 0.70 1.55 2.91 3 088.17 0.74 1.24 3 179.90 1.23 1.63 2.14 3 023.27 0.95 2.16 3 089.48 0.68 0.83 1.48 3 183.42 1.53 3.00 3 025.83 0.75 2.07 3 091.98 0.71 0.83 2.57 3 189.80 1.14 3.58 3 026.43 0.60 1.57 3 094.60 1.09 3.14 3 222.78 3.03 3.80 3 030.02 0.66 1.27 2.43 3 096.26 1.10 2.97 3 224.68 1.17 2.37 2.83 3 031.33 0.83 2.37 3 098.12 1.34 1.31 1.74 3 226.13 3.23 5.05 3.88 3 033.42 1.05 1.07 2.35 3 100.45 1.19 2.49 3 227.50 1.20 5.99 3 035.33 1.03 1.85 3 103.42 1.09 3.64 3 229.38 2.39 4.05 5.22 3 038.90 1.20 1.98 3 106.13 1.27 1.42 2.82 3 230.37 0.70 4.02 3 039.34 1.15 1.15 2.07 3 109.60 1.33 2.71 3 232.92 2.33 6.85 3 042.70 1.13 1.75 3 110.71 1.46 1.45 2.85 3 234.63 1.74 3.75 3 045.35 2.49 2.73 3 112.46 1.45 1.44 2.63 3 234.68 1.89 5.44 3 047.34 0.39 1.54 3 116.33 1.51 1.45 2.48 3 237.00 2.35 3.78 5.12 3 049.22 0.17 0.85 3 117.42 1.76 2.86 3 237.38 2.98 6.77 3 051.49 0.41 1.60 3 125.57 2.33 2.32 3 239.40 1.95 8.89 3 053.73 0.46 2.05 3 128.04 2.50 2.06 3 240.13 3.33 3.31 4.80 3 055.91 0.32 0.65 2.22 3 131.03 3.49 1.66 3.41 3 240.30 3.38 5.54 3 058.60 0.30 0.47 1.22 3 132.07 3.44 2.20 3 242.10 4.61 5.21 3 060.50 0.44 0.84 3 134.00 2.11 2.31 3 242.13 4.59 3.43 3 061.96 0.41 0.52 1.09 3 135.70 2.54 2.69 3 064.80 0.34 1.03 3 139.89 1.24 2.98 Table 1. Total organic carbon (TOC), total sulfur (TS), and pyrite content data from well W207 in the Qiongzhusi Formation

-

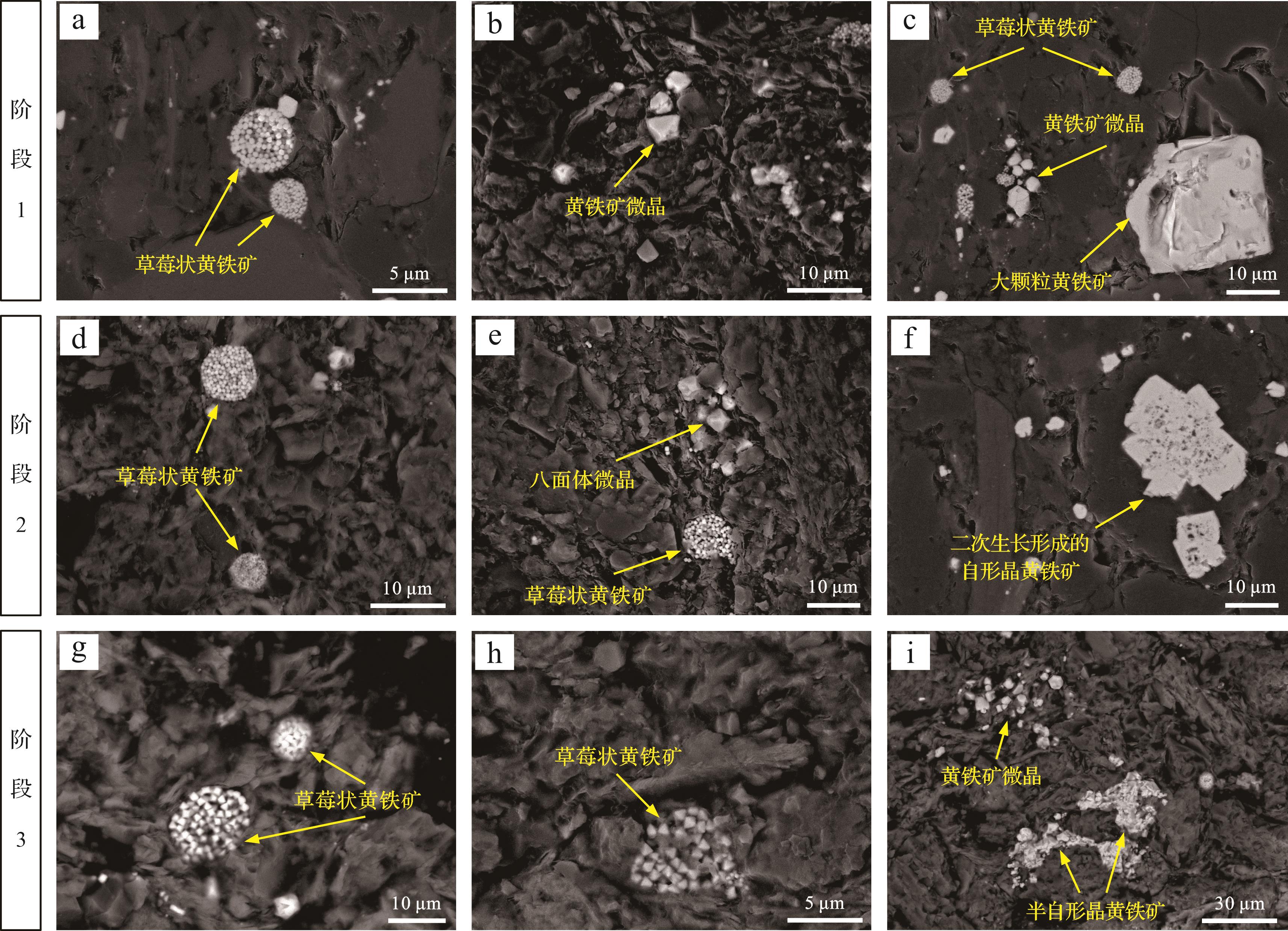

W207井筇竹寺组黑色页岩中黄铁矿形态类型丰富,微观尺度上SEM图像显示黄铁矿形态总体上以草莓状黄铁矿为主,并伴有黄铁矿微晶和自形半自形黄铁矿(图3);宏观尺度上岩心中出现了肉眼可见的脉状黄铁矿、团块状黄铁矿等(图4)。自下而上黄铁矿主要形态类型表现为:阶段1黄铁矿形态类型丰富,以草莓状黄铁矿为主,草莓状黄铁矿微晶以球体为主,可见少量分散的黄铁矿微晶,部分层位同时发育少量的自形晶黄铁矿,个别自形晶黄铁矿尺寸可达20 μm(图3a~c);阶段2仍以草莓状黄铁矿为主,草莓状黄铁矿微晶以球体和五角十二面体为主,少见黄铁矿微晶和自形晶黄铁矿,可见草莓状黄铁矿多期生长现象(图3d~f);阶段3草莓状黄铁矿数量较少,草莓状黄铁矿微晶以八面体和立方体为主,黄铁矿微晶数量较多且常呈现聚合体,自形半自形黄铁矿数量增加(图3g~i)。

Figure 3. Pyrite morphologies under scanning electron microscope (SEM) for Qiongzhusi Formation in well W207

Figure 4. Geochemical parameters for the Qiongzhusi Formation in well W207 (iron speciation data are from reference [44])

-

对38块样品的2 400余个草莓状黄铁矿统计结果表明,其粒径分布在2.2~18.4 μm,平均粒径为6.39±1.70 μm,超过80%的粒径集中在3~8 μm,反映草莓状黄铁矿主要形成于同沉积期的水体环境中。在不同阶段的草莓状黄铁矿粒径大小有些许变化,具体表现为:阶段1草莓状黄铁矿平均粒径小且分布范围窄,主要位于5.15±0.77~6.62±0.44 μm;阶段2平均粒径为5.62±1.11~7.36±1.93 μm,平均粒径较小且分布范围较窄;阶段3平均粒径为5.55±1.26~8.86±2.54 μm,平均粒径较大且分布范围较宽(图4f)。

3.1. TOC与TS含量

3.2. 黄铁矿形态类型

3.3. 草莓状黄铁矿粒径特征

-

W207井筇竹寺组黑色页岩的TS与黄铁矿含量具有正相关性(图2a),说明黄铁矿是全岩硫组分的重要组成部分,阶段1的水体硫化程度较高有利于黄铁矿的形成。该套页岩的TOC与黄铁矿含量亦呈现较好的正相关性(图2b),这是由于有机质作为微生物硫酸盐还原作用(Microbial Sulfate Reduction,MSR)的还原剂和硫酸盐还原菌的能量来源参与反应生成HS-,在有机质母质生物膜为草莓状黄铁矿结构生长提供必要化学环境的情况下,与水体中的Fe2+形成草莓状黄铁矿[27,49],故大部分草莓状黄铁矿的形成过程与有机碳含量存在正相关关系[50⁃51]。W207井筇竹寺组中黄铁矿类型以草莓状黄铁矿为主,因而由TOC与黄铁矿含量呈现较好正相关性可以推测TOC含量是决定黄铁矿含量的主要因素。因此,较高的黄铁矿含量和草莓状黄铁矿的大量出现在一定程度上可以指示较高的TOC含量。

-

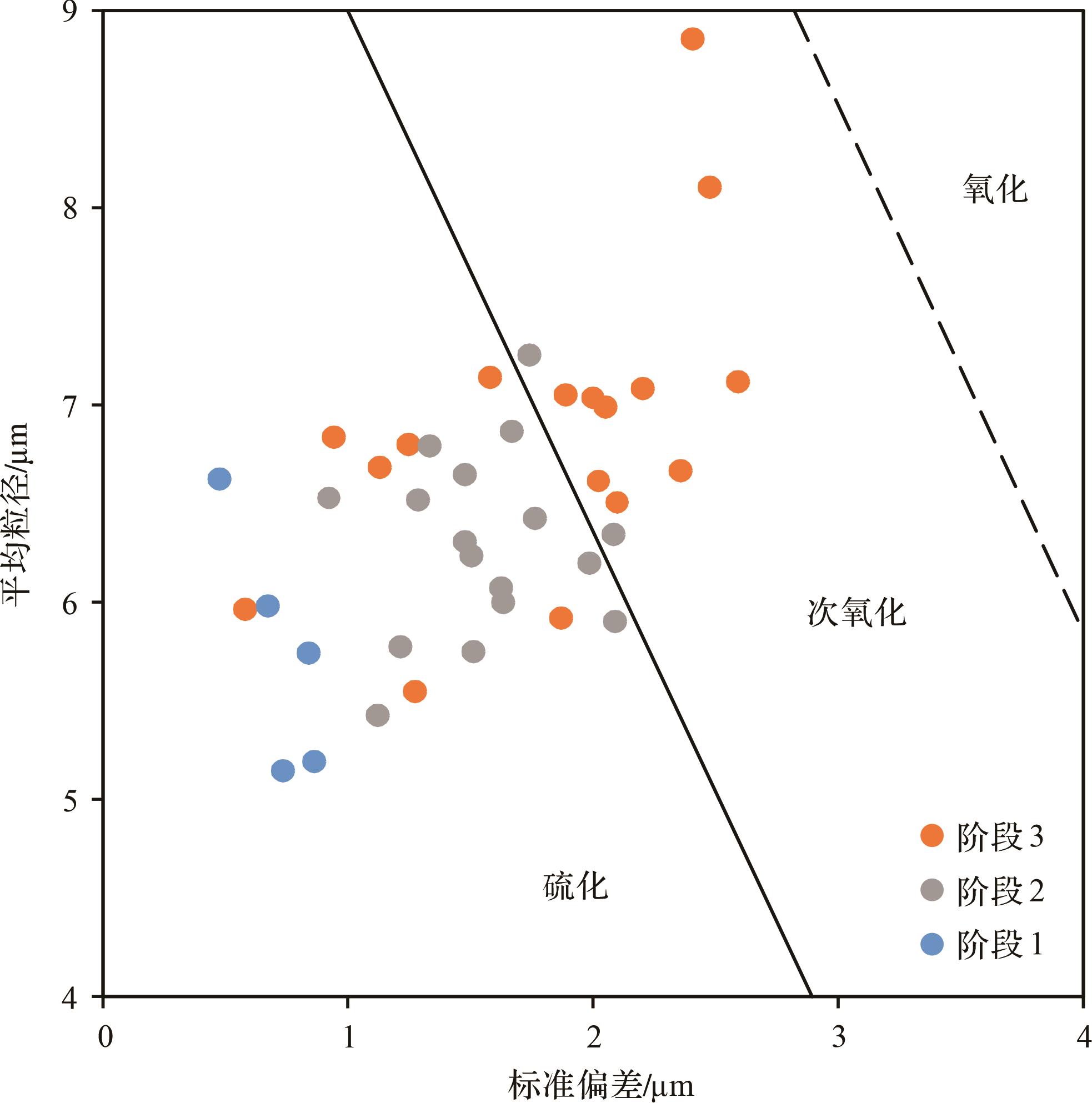

草莓状黄铁矿的粒径大小与其形成时的沉积环境具有很好的相关性,可据此来恢复黄铁矿形成时的氧化还原环境[31]。草莓状黄铁矿粒径参数包括平均粒径和标准偏差,前人对现代沉积物中草莓状黄铁矿粒径数据的统计表明,硫化水体下形成的草莓状黄铁矿粒径一般小于6 μm,平均粒径为5.00±1.70 μm,且仅有不足4%的草莓状黄铁矿粒径大于10 μm;而沉积于次氧化—氧化环境下的草莓状黄铁矿平均粒径为7.70±4.10 μm,且有10%~50%的草莓状黄铁矿粒径大于10 μm [31,52]。Wilkin et al.[28]在统计了沉积在硫化和氧化海水环境中的草莓状黄铁矿粒径后,给出了草莓状黄铁矿平均粒径—标准偏差的二元图解,可以划分出硫化和次氧化—氧化环境(如图5实线所示);常华进等[53]根据前人提供的资料进一步划分了次氧化和氧化2个区域(如图5虚线所示)。综合应用黑色页岩中草莓状黄铁矿粒径统计结果与平均粒径对标准偏差的图解可以恢复黑色页岩沉积时期的氧化还原环境。

Figure 5. Binary diagram of mean particle size versus standard deviation of framboidal pyrites from the Qiongzhusi Formation in well W207 (modified from references [28,53])

前人基于铁组分重建了四川盆地威远地区下寒武统筇竹寺组沉积时期的氧化还原环境,认为其沉积环境经历了从缺氧向氧化的转变过程[44],这与W207井草莓状黄铁矿粒径统计结果(图4f)与平均粒径对标准偏差的图解所表明的结论一致(图5)。阶段1较高的FeHR/FeT(0.46~0.75,平均值为0.63)和Fepy/FeHR(0.76~0.92,平均值0.85)(图4d,e)指示强烈的缺氧硫化环境,同时草莓状黄铁矿平均粒径为5.15~6.62 μm(图4f),大部分(>80%)低于6 μm,且分布范围窄,平均粒径对标准偏差的图解表明该阶段处于硫化环境(图5);阶段2的FeHR/FeT(0.30~0.53,平均值为0.40)和Fepy/FeHR(0.28~0.80,平均值为0.63)指示该阶段处于间歇性缺氧硫化的环境,草莓状黄铁矿平均粒径为5.62~7.36 μm,较阶段1大但仍处于较小的范围,平均粒径对标准偏差的图解指示了以硫化环境为主;阶段3较低的FeHR/FeT(0.27~0.39,平均值为0.32)和Fepy/FeHR(0.41~0.70,平均值为0.59)表明该阶段为可能氧化的水体环境,草莓状黄铁矿平均粒径较大,介于5.55~8.86 μm,分布范围亦较宽,统计到的草莓状黄铁矿数量也较少,同时自形晶黄铁矿数量较多,平均粒径对标准偏差的图解表明该阶段以次氧化为主。综上所述,W207井的铁组分和草莓状黄铁矿粒径分布特征共同指示筇竹寺组沉积期的氧化还原状态自底向顶呈现出从缺氧硫化过渡到次氧化的特点,体现了在寒武纪早期随着大气含氧量的不断上升,华南内陆架地区逐渐氧化的过程。

-

草莓状黄铁矿和自形晶黄铁矿是W207井筇竹寺组黑色页岩中黄铁矿的主要形态,氧化还原条件的差异影响着黄铁矿的形成过程及其形态特征。同沉积阶段下,两种黄铁矿均可形成[31,54]。在海水氧化还原状态从缺氧转变为氧化条件的过程中,形成的沉积型黄铁矿主要形态由较小粒径的草莓状黄铁矿、较大粒径的草莓状黄铁矿逐渐转变为自形晶黄铁矿[30]。在成岩作用阶段,同沉积阶段形成的草莓状黄铁矿可再次生长形成自形晶的黄铁矿集合体[31,55],但在SEM图像中草莓状黄铁矿的次生加大边清晰可辨[56],其中心圈层的直径仍能用于草莓状黄铁矿的粒径统计,可以反映次生加大的黄铁矿形成前的原始海水信息。因此,黄铁矿形态特征可用于恢复黄铁矿沉积时的海水氧化还原条件。

结合前人铁组分数据,对W207井草莓状黄铁矿粒径的统计分析还原了筇竹寺组沉积期的氧化还原状态,发现不同氧化还原条件下沉积的黄铁矿形态特征与黄铁矿含量均有所差异,表现出规律的黄铁矿形态特征组合。阶段1为强烈缺氧硫化环境,草莓状黄铁矿数量多且其微晶以球体为主(图3a),可见少量分散的黄铁矿微晶(图3b),部分层位同时发育少量的自形晶黄铁矿,其边界规则清晰,内部无空隙,无明显的后期改造现象(图3c);如图4c所示,该阶段黄铁矿含量较高,最高可达8.88%(平均值5.21%)。阶段2为间歇性缺氧硫化环境,草莓状黄铁矿数量较多且其微晶以球体和五角十二面体为主(图3d,e),黄铁矿微晶和自形晶黄铁矿数量少,同时观察到草莓状黄铁矿多期生长现象(图3f),其内部草莓状黄铁矿结构和外层次生加大边清晰可见,指示该层位可能遭受了后期成岩改造作用;该阶段的黄铁矿含量维持在较高值(平均值2.68%)(图4c)。阶段3为次氧化的环境,草莓状黄铁矿数量较少,粒径较小的草莓状黄铁矿内部以八面体微晶为主(图3h),粒径较大的草莓状黄铁矿则以立方体微晶为主(图3g),黄铁矿微晶数量较多且常呈聚合体(图3i),自形半自形晶黄铁矿数量增多,其边缘无规则(图3i);该阶段的黄铁矿含量(平均值1.83%)明显降低(图4c)。由此可见,W207井筇竹寺组页岩的黄铁矿形态特征组合上的差异与水体氧化还原条件的变化显著相关。

为进一步探究氧化还原条件与黄铁矿形态特征组合之间的关系,对W207井筇竹寺组页岩的黄铁矿形态特征组合成因进行分析。阶段1~2整体上处于缺氧硫化的海洋环境下,此时硫酸根氧化还原界面位于水体中,草莓状黄铁矿在水体中形成后由于自身重力的原因很快降落到沉积物表面并停止生长,故阶段1~2的草莓状黄铁矿多具有较小的粒径。室温下形成的草莓状黄铁矿微晶形态与溶液中黄铁矿的过饱和度直接相关,由于立方体具有最小的表面能,初始的草莓状黄铁矿微晶形态为立方体[34]。随着过饱和度的增加,草莓状黄铁矿微晶形态的变化趋势为:立方体→八面体→五角十二面体→球体[34,57]。因此,由于硫化水体中黄铁矿过饱和度较高,形成的草莓状黄铁矿微晶以球体和五角十二面体为主。硫化水体中自形晶黄铁矿发育较少,但在HS-充足的硫化水体中,溶液对于单硫化铁不饱和而对于黄铁矿饱和,仍可直接析出并形成晶体形态清晰的自形晶黄铁矿[34],而形成于水体氧化还原界面的黄铁矿微晶也可以继续生长为自形晶黄铁矿[32⁃33]。在硫化环境中,沉积物中活性铁的可用性是黄铁矿形成的限制性条件[58],在Fe2+不受限的情况下,可导致黄铁矿含量较高。阶段3在次氧化的海洋环境下[27,31],氧化还原界面下移到水岩交互界面附近或沉积物中,HS-供给相对有限,总体上不利于黄铁矿的形成,导致黄铁矿含量较低。在次氧化—氧化环境下,黄铁矿微晶在孔隙水中缓慢生长,形成时间相对较长,数量较少且粒径较大,更容易出现自形晶黄铁矿[27,30]。同时,在水体黄铁矿过饱和度不高的非硫化环境下,随着水体氧化程度的增强,草莓状黄铁矿微晶以立方体为主[23,57]。因此,沉积水体和沉积物孔隙水氧化还原条件的差异控制了W207井筇竹寺组页岩的黄铁矿形态特征组合。

综上所述,对W207井筇竹寺组页岩的黄铁矿形态特征组合的研究表明:硫化环境下黄铁矿含量高,草莓状黄铁矿数量多且其微晶以球体或近球状为主,黄铁矿微晶和自形晶黄铁矿较少,存在的自形晶黄铁矿边缘规则清晰;而随着环境逐渐趋向氧化,黄铁矿含量降低,草莓状黄铁矿减少且其微晶逐渐从八面体过渡到以立方体为主,黄铁矿微晶和自形半自形黄铁矿增多,黄铁矿微晶常呈现聚合体,自形半自形黄铁矿边缘无规则。不同氧化还原条件下的沉积型黄铁矿无论是在粒径分布还是在形态特征组合上均表现出规律性的差异,黄铁矿形态组合特征可作为判别氧化还原条件的辅助指标。

4.1. 黄铁矿含量的古环境意义

4.2. 草莓状黄铁矿粒径特征对氧化还原环境的指示意义

4.3. 不同氧化还原条件下的黄铁矿形态特征组合及其潜在的古环境意义

-

(1) W207井筇竹寺组黑色页岩中黄铁矿形态类型丰富,以草莓状黄铁矿为主,并伴有自形半自形黄铁矿;草莓状黄铁矿粒径总体较小,粒径介于2.20~18.4 μm,平均粒径为6.39±1.70 μm,超过80%的粒径集中在3~8 μm,反映草莓状黄铁矿主要形成于同沉积期的水体环境。

(2) 黄铁矿与TS、TOC较好的正相关性,表明黄铁矿是全岩硫组分的重要组成部分,且TOC含量主导了黄铁矿含量的变化。因此,较高的黄铁矿含量和草莓状黄铁矿的大量出现一定程度上可以指示较高的TOC。

(3) 筇竹寺组页岩自下而上分为3个阶段,分别为强烈缺氧硫化、间歇性缺氧硫化和次氧化的环境,体现了在寒武纪早期随着大气含氧量的不断上升,华南内陆架地区逐渐氧化的过程。

(4) 沉积水体和沉积物孔隙水氧化还原条件的差异控制了黄铁矿形态特征组合。硫化环境下,黄铁矿含量高,草莓状黄铁矿数量多且其微晶以球体或近球状为主,黄铁矿微晶和自形晶黄铁矿较少,后者边缘规则清晰;而随着环境逐渐趋向氧化,黄铁矿含量降低,草莓状黄铁矿减少且其微晶逐渐从八面体过渡到以立方体为主,黄铁矿微晶和自形半自形黄铁矿增多,前者常呈现聚合体,后者边缘无规则。不同氧化还原条件下沉积型黄铁矿表现出具有规律的形态特征组合,可作为判别氧化还原条件的辅助指标。

DownLoad:

DownLoad: