HTML

-

源—汇系统理论作为沉积学研究的核心范式,系统阐释了沉积物从物源区剥蚀、搬运通道传输至沉积盆地堆积的全过程及其动力学机制,其理论发展具有明确的阶段性特征。该理论自1998年由美国国家自然科学基金会(National Science Foundation,NSF)正式提出后[1],我国学术界同步响应。于2000年启动“中国边缘海的形成演化及重要资源的关键问题”专项研究[2],并在2002年综合大洋钻探计划(Integrated Ocean Drilling Program,IODP)将大陆边缘沉积列为重点方向[3]。该理论演进呈现出从现代沉积观测向深时系统研究的范式转型[4⁃6],其具体方法论突破体现在三方面:(1)构建剥蚀—搬运—沉积全系统框架;(2)建立物源供给率—搬运效率—沉积速率的定量响应关系;(3)聚焦过程化、动态化和机制化重塑源汇过程[7]。国际源—汇研究多聚焦第四纪洋陆边缘系统的沉积响应机制,国内研究则更多侧重于深时裂陷盆地的勘探应用[8],但包括鄂尔多斯盆地等西部大型叠合盆地却一直缺乏源—汇过程的宏观和整体研究[9]。

鄂尔多斯盆地上古生界物源体系研究始于20世纪90年代[10⁃11],诸多学者通过古水流、轻重矿物组合[12]、砾石岩性[13]、岩屑类型[14]等传统沉积学方法,对盆地南北部物源体系开展系统研究,明确了石炭纪—二叠纪时期南北物源双向供源,且存在供源强弱差异及转换。北部物源体系早期研究认为主要受阴山古陆控制且内部存在次级的物源体系[15],具有三大主要的物源方向。近年来随着锆石U-Pb定年等手段的应用,已逐渐认识到阴山古陆、兴蒙造山带、阿拉善地块及华北克拉通基底均为晚古生代盆地北部碎屑沉积物的主要物源区[16]。

晚古生代华北板块北部古亚洲洋中段闭合背景下的特殊地质过程,导致鄂尔多斯北部物源体系呈现双重复杂性,即构造改造强烈的非均质剥蚀历史与不完整沉积记录相互叠加[17⁃19],而现有源—汇体系研究存在诸多局限性,包括在物源示踪方法单一(过度依赖矿物学定性分析)、古地理重建静态化(缺乏构造隆升—物源供给—沉积响应的动态耦合模拟)[20],进而使得盆地周缘多物源供源时序规律、供给强度定量表征及构造—沉积耦合机制等关键问题认识不清。基于此,本文通过多尺度技术融合(露头—钻井—地球化学)与多参数定量耦合(锆石年龄谱系—沉积体系配置),明确周缘构造单元隆升剥蚀时序、源—汇要素匹配规律及海陆转换沉积响应机制,以期建立基于源—汇过程的鄂尔多斯盆地北部古地理演化模式,为大型克拉通盆地油气勘探提供新的预测理论。

-

鄂尔多斯盆地北部的地质背景决定了其二叠纪沉积特征与物源供给模式。该区地处阿拉善地块、阴山构造带和蒙古板块的汇聚点,构造位置特殊,在其二叠纪地层内清晰记录了母岩区经历的多期构造事件,为后续物源分析和古地理重建奠定了基础[21⁃22]。以下对该区的构造背景、盆地演化及二叠纪地层特征展开叙述。

-

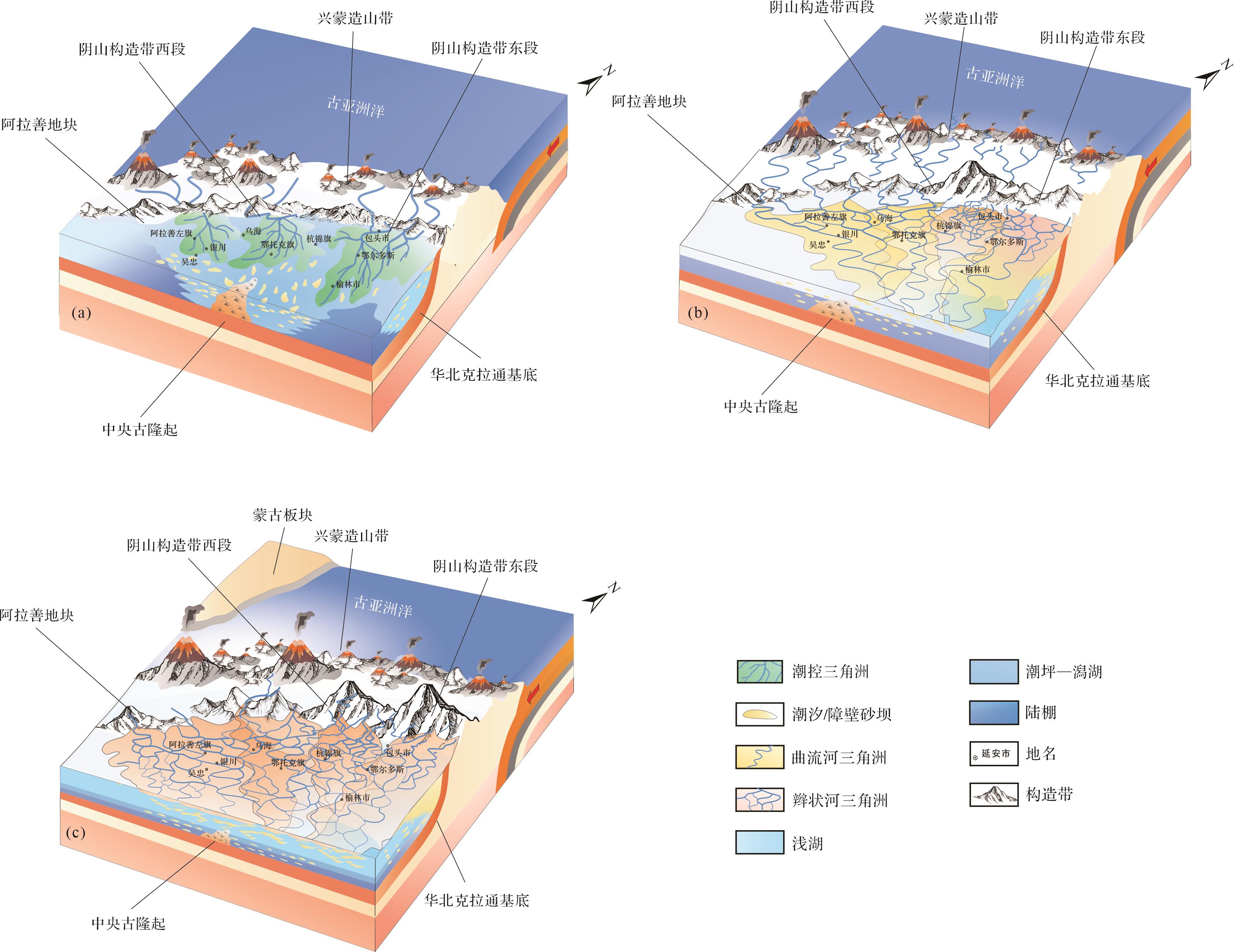

鄂尔多斯盆地北部位于华北板块西北缘,是一个中新生代盆地叠加在古生代盆地之上的复合型盆地,是一个整体稳定沉降、坳陷迁移、扭动明显的大型多旋回克拉通盆地。盆地北部地区处于阿拉善地块、阴山构造带、蒙古板块的汇聚点,占据着特殊的地质构造地位。在哥伦比亚超大陆裂解之后,华北克拉通北缘一直保持着被动大陆边缘的构造背景[23]。前寒武纪时期,周边地区的结晶变质岩基底经历了侵蚀和隆升的过程,从而形成了鄂尔多斯盆地北侧的阿拉善—阴山构造带[24]。从中奥陶世开始,古亚洲洋南支向南俯冲,促使内蒙古大陆岛弧与华北克拉通汇聚[25⁃27]。到了晚古生代,在北侧古亚洲洋俯冲/消减作用以及西侧贺兰坳拉槽复活的影响下[28],晚石炭世至早二叠世期间,华北板块与西伯利亚板块(图1a)在索伦山—西拉木伦河一带发生碰撞俯冲消减[29]。这一系列构造事件导致了盆地北缘构造活动增强以及兴蒙造山带的形成,盆地内部逐渐完成了从海洋向陆相的沉积环境转换,北部的阿拉善—阴山构造带与兴蒙造山带为盆地内部提供了最主要的碎屑物质来源。本次研究区涵盖了兴蒙造山带与鄂尔多斯盆地北部绝大部分地区,其范围东起山西省云岗盆地,西至巴彦浩特盆地东部,南抵定边—吕梁一线,北以兴蒙造山带为界(图1b)。

-

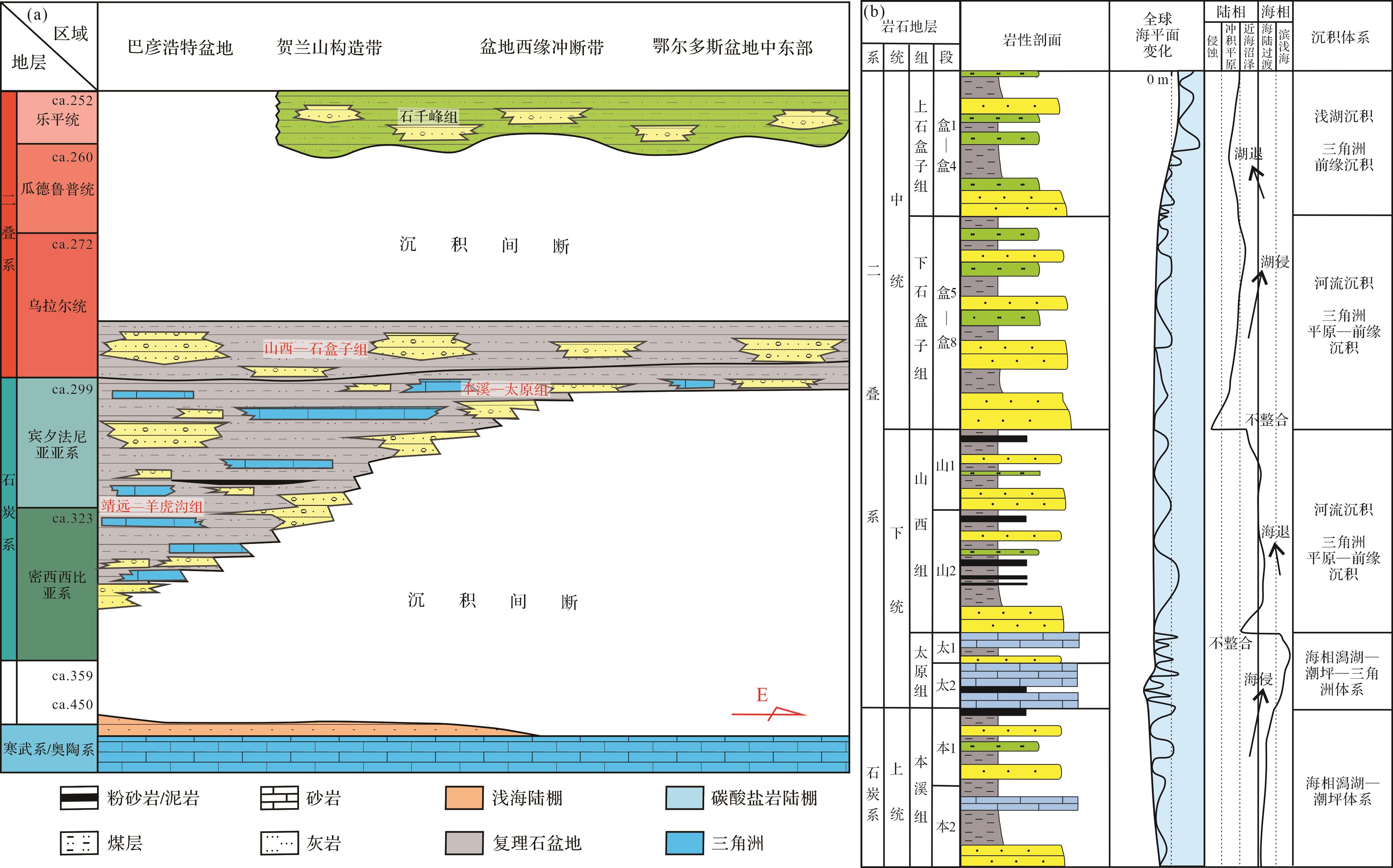

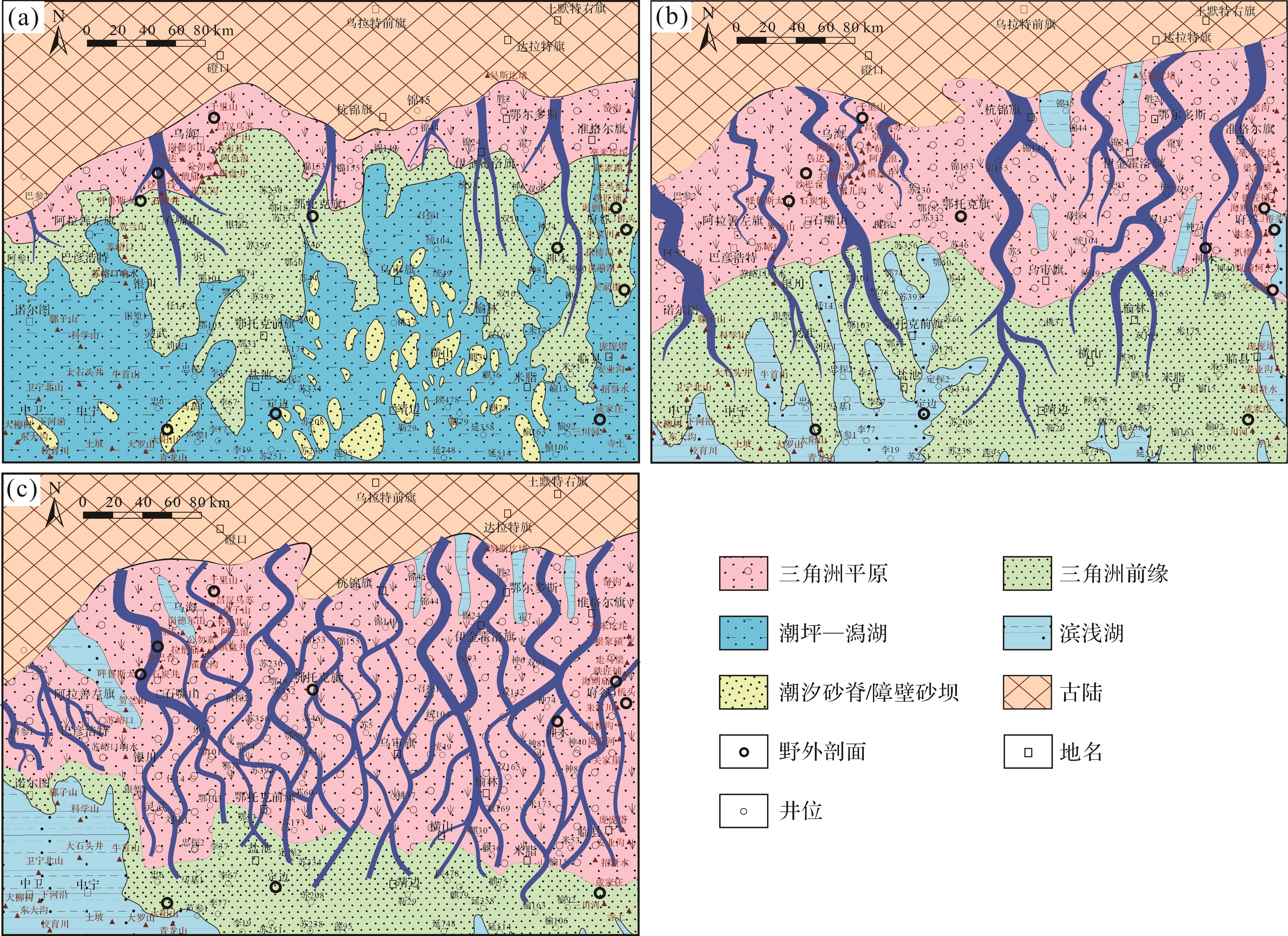

鄂尔多斯盆地北部早二叠世地层广布,尽管受中央古隆起影响,在盆地东西部不同区域地层厚度与岩性存在一定差异(图2a)[30],同一区域内的地层命名不统一,但该套地层作为鄂尔多斯盆地重要的含气层段之一,在研究区内普遍发育,钻井资料丰富,且盆地东缘、北缘、西缘野外露头发育状况良好。鄂尔多斯盆地北部二叠系自下而上划分为太原组、山西组和石盒子组,三阶段之间的植物组合具有稳定的连续继承性,而石盒子组与孙家沟组之间发生突变,存在显著的不连续性,其间存在近20 Ma的沉积间断[31]。最新的华北板块石炭纪—二叠纪地质年代学地层框架显示:太原组属于晚格舍尔期至早阿瑟尔期,以庙沟灰岩为标志层,向上归属于早二叠世,山西组和石盒子组属于早二叠世乌拉尔统,包含中、晚阿瑟尔期、萨克马尔期及早空谷期[32],本次研究沿用该套地层划分标准方案。盆地北部在太原组沉积时期主要为潟湖沉积、潮坪沉积以及三角洲沉积,以灰色、深灰色泥岩、粉砂岩为主(图2b)。太原组的灰岩表明当时的沉积环境主要受到海水的影响,而泥岩和煤岩反映了该时期是海陆交互频繁的阶段[33]。山西组为海陆过渡的三角洲沉积,盆地北部早期主要是三角洲平原沉积;到了晚期,基准面开始上升,沉积环境开始转变为湖泊相,常见深灰色泥岩、页岩,夹薄层粉砂岩和细砂岩。山西组岩性以浅灰色砂岩为主,夹薄层粉砂岩、泥岩和煤层。石盒子组为一套河流—湖泊三角洲沉积,下石盒子组底部发育厚层浅灰砂岩,顶部以泥岩和粉砂质泥岩为主,河流作用比较强,砂岩整体较厚。随着时间的不断变化,泥岩颜色由于沉积环境逐渐干旱化而变为紫红色。上石盒子组发育泥岩、粉砂质泥岩和中粗砂岩互层,夹少量石膏层,沉积环境中三角洲发育规模减弱,主要为干旱的内陆湖泊,水体比较浅,盐度较高[34]。

Figure 2. Carboniferous⁃Permian strata and sedimentary characteristics in the northern Ordos Basin (modified from reference [30])

1.1.

构造背景与盆地演化

1.2.

二叠系地层格架

-

古流向与搬运路径恢复可直观反映物源方向和输送方式,而碎屑锆石定年则从微观揭示物源区特征及贡献比例。此次将二者结合刻画主要物源体系,探究鄂尔多斯盆地北部二叠纪的物源信号,旨在为沉积充填与源—汇过程分析提供依据。

-

古流向标志是物源分析的基础[35],在盆地周缘露头剖面开展野外测量,获取古水流产状数据,经过室内校正并生成玫瑰花图,同时结合钻井成像测井资料,提取砂体内部交错层理、冲刷面等定向构造信息,综合判断盆地北部古流向及物源供给方向。

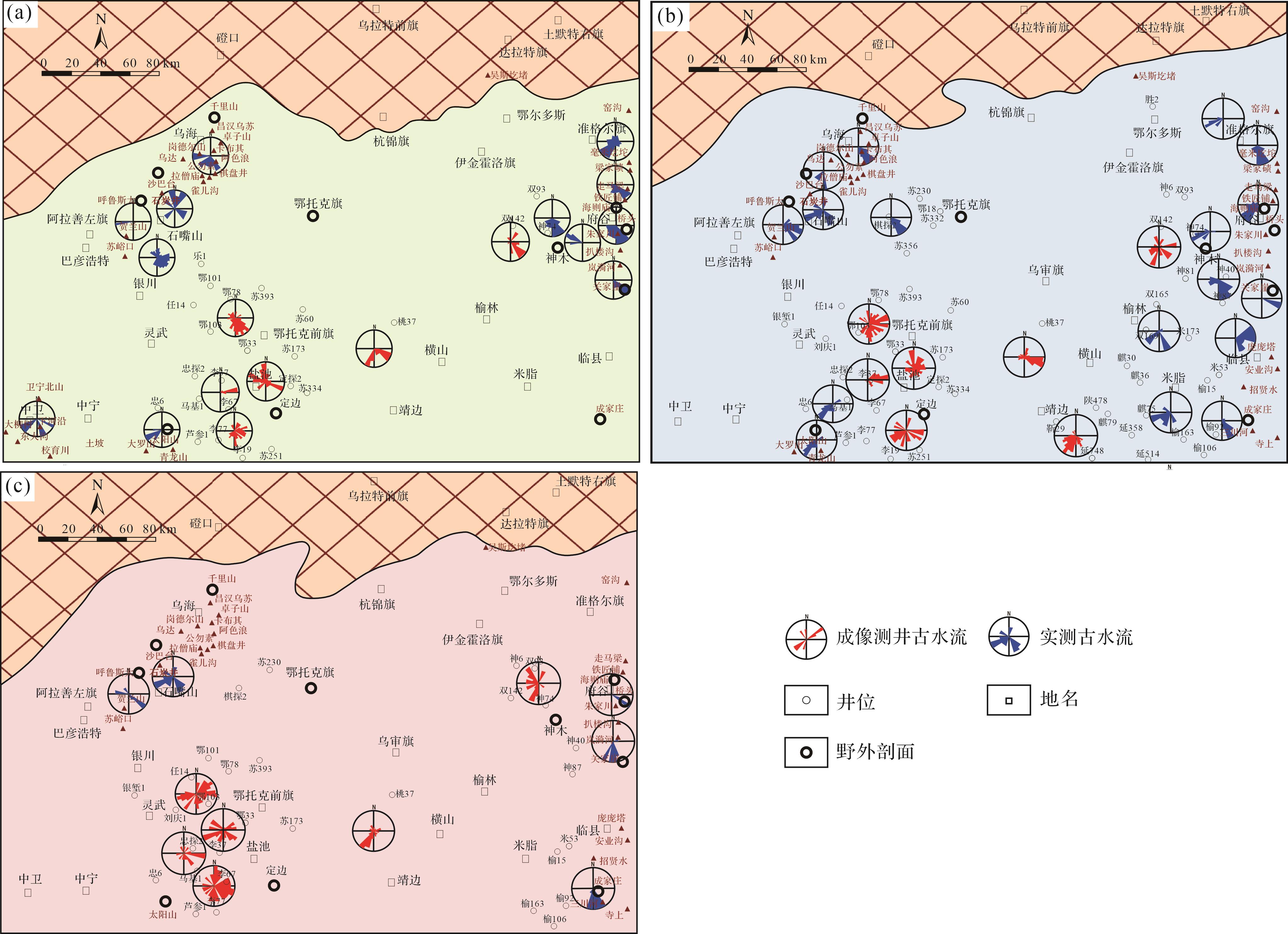

太原组盆地西部千里山、沙巴台、呼鲁斯太等剖面揭示了受潮汐作用改造为主的多向水流,盆地东部桥头、关家崖、海则庙等剖面表现为北西—南东向与北东—南西向复合的古流向,以河流作用为主;盆地内定边、延安一带成像测井显示该区域则以潮汐作用多向水流为主(图3a)。

对山西组西部的千里山、惠安堡、太阳山等剖面,东部的龙王沟、海则庙、神木、关家崖、成家庄等剖面,进行古水流数据的测量。古流向反映山西组西部主要物源方向为北西—南东与近北—南向;东北部物源方向为北东—南西向与北—南向复合;西部鄂托克旗至定边一带、中部志丹一带钻井成像测井揭示砂岩内部具有多向复杂水流(图3b)。

整个石盒子组地层厚度较大,在盆地西部沙巴台、呼鲁斯太剖面,东部的桥头、海则庙等剖面中,下石盒子组砂岩出露情况相对更佳,因此统一从下石盒子组测得古流向数据。结果表明:盆地西部与东部剖面古流向整体为北西—南东向与北—南向为主的水流,西部地区局部下石盒子组成像测井揭示了多向水流特征,反映盆地北部该时期整体以河流作用的单向水流为主(图3c)。

-

碎屑锆石U-Pb定年广泛运用于大型沉积盆地源—汇系统研究中[36⁃37]。此次研究的样本集包括22个实验测试样本和10个以往研究的参考样本[38]。锆石U-Pb年龄测定采用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)方法,在廊坊市诚信地质服务有限公司进行。由美国NewWave公司生产的准分子激光器(型号:NWR193;波长:193 nm)和德国Analytik Jena AG 公司设计的PlasmaQuant MS elite四级杆质谱组成。激光剥蚀系统斑束直径为25 μm,频率为12 Hz。采样方式为单点剥蚀,以He气作为剥蚀物质的载气,元素含量采用NIST SRM 610作为外标,年龄采用锆石标准91500和Plesovice作为外标。锆石年龄计算以及谐和图的绘制采用Isoplot(http://isoplotr.london-geochron.com)完成,大于1.0 Ga的年龄采用207Pb/206Pb年龄值,小于1.0 Ga的年龄选用206Pb/238U年龄值,其中谐和度介于90%~110%的锆石年龄数据共计2 301颗,被用来统计年龄以生成概率密度分布函数曲线(PDF)进行视觉分析[39]。此外,研究使用非矩阵多维标度MDS(Multi-Dimensional Scaling)进行批量锆石数据相似(相异)定量分析[40],对比研究区样品之间锆石U-Pb年龄分布的相似/相异度,能够较好地确定各源—汇系统交汇范围及其相关物源主次贡献度。绘图采用IsoplotR平台,通过计算MDS距离生成评估拟合好坏的一种“置信”参数,并形成折线图。

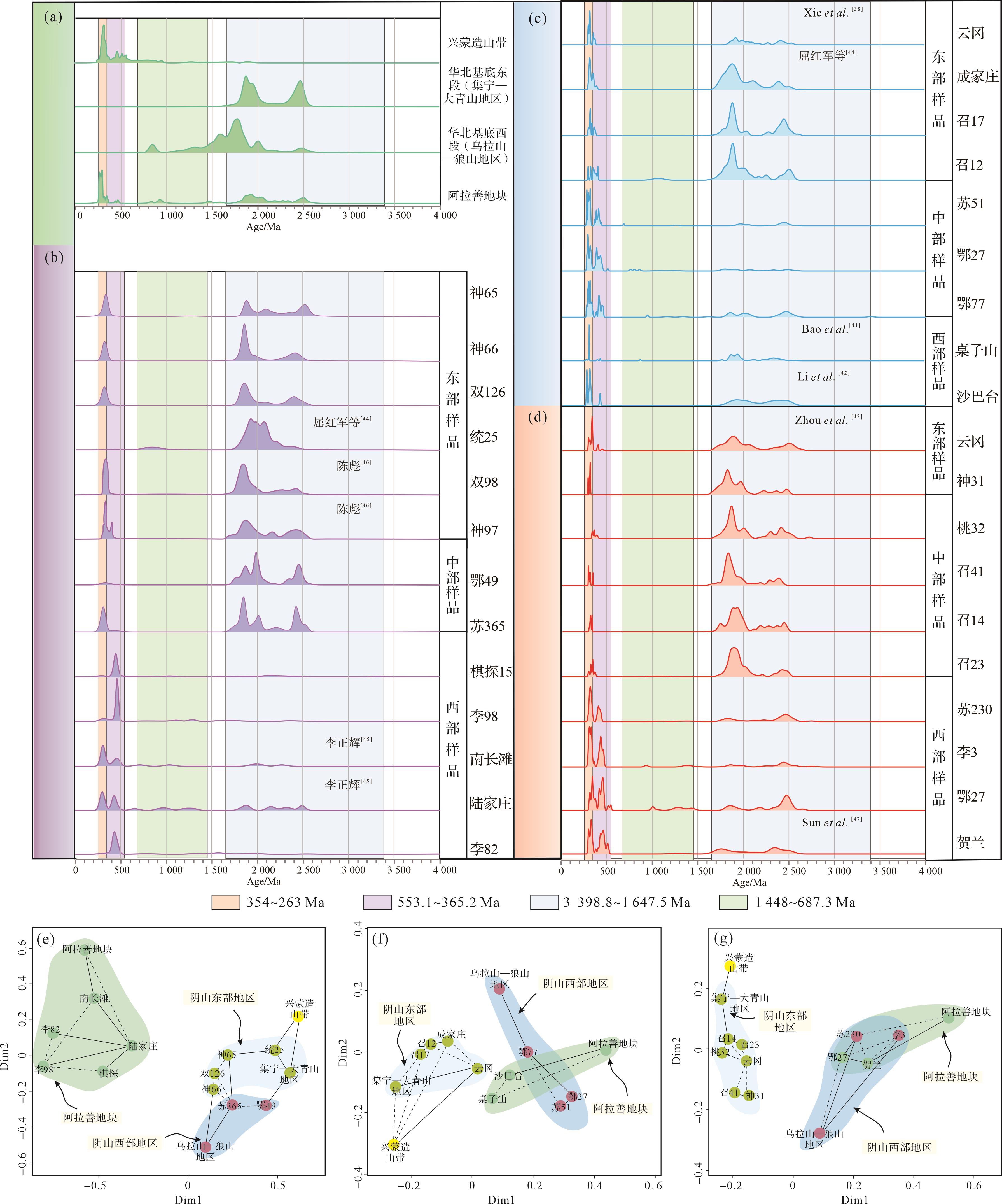

研究区样品锆石U-Pb年龄的整体分布范围为3 398.8~260.1 Ma。锆石年龄分布结果指示了来自年轻岩浆弧和基底岩石的明显不同的年龄贡献。太原组至石盒子组的所有样本均产生了类似的年龄范围。为了更好地对比这些样本的年龄变化,将三个时期的样品各自按自西向东的地理位置方向,自上而下排列锆石年龄谱(图4)[38,41⁃46]。同时,根据主要年龄峰特征定义了三个年龄簇,包括三个核心年龄簇和一个边缘年龄簇。核心年龄簇为(a)354~263 Ma、(b)533.1~365.2 Ma、(c)3 398.8~1 647.5 Ma。每个年龄簇的锆石颗粒比例和年龄概率密度分布曲线如图4所示。a年龄簇在所有样本中均出现,并且占比高,在太原至石盒子沉积时期均表现出显著的东—西分异,所有样本均在约275 Ma处产生年龄峰值。b年龄簇在中部和西部样本中更为富集,在约430 Ma处产生了显著的年龄峰值。c年龄簇广泛存在且在东部样本中比例较高并贡献了最显著的年龄簇,且形成了一个显著的1 900 Ma年龄峰值与较显著的2 480 Ma年龄峰值。其余年龄仅出现在个别样本中,年龄较为分散,因此未能形成明显的年龄峰值。

Figure 4. Detrital zircon U⁃Pb age probability plots correlated with source regions (stratified age peaks shown)

根据对潜在源岩区样本的研究[47](图4a),认为年龄簇a(354~263 Ma)源自北部的兴蒙造山带,并与古亚洲洋的俯冲有关[48]。此外,研究区西部样本应包含阿拉善构造带的晚古生代侵入岩,年龄簇为285~265 Ma,与275 Ma的峰值一致[49]。年龄簇b(533~365 Ma)通常被解释为源自白乃庙弧与华北克拉通北缘之间的弧—陆碰撞[25],导致兴蒙造山带内广泛分布的岩浆记录,形成了一个约900 km的东—西向早古生代岛弧岩浆带,其主要形成时期为458~428 Ma[50]。另一种解释是阿拉善构造带受古亚洲洋向南俯冲的影响,在前寒武纪地层内广泛记录了三期早古生代岩浆活动[51]:450~430 Ma发育片麻状花岗岩和中酸性火山岩,420~410 Ma形成少量GG岩浆组合;390~380 Ma出现中基性岩脉群。巧合的是,华北克拉通的南缘在同一时期也因商丹洋的俯冲而发生了广泛的早古生代岩浆活动(499~386 Ma),但它不应被视为研究区早古生代碎屑锆石的源区,因为这与华北克拉通二叠纪砂岩的古流向从北向南的理解相矛盾(图3)。因此,研究认为年龄簇b主要源自阿拉善构造带,部分研究认为年龄簇b代表阿拉善地块和鄂尔多斯地块的汇聚[52]。此外,年龄簇c(2 749~1 648 Ma)有两个较老的显著年龄峰值(1 900 Ma和2 480 Ma),构成了华北克拉通古老基底的最显著年龄特征[53]。2 480 Ma的峰值代表了华北板块的克拉通化,1 900 Ma的峰值代表了华北克拉通东西地块沿中央造山带的聚合,这一事件的年龄信息在研究区东部的华北克拉通基底中得到了广泛保存并尤为显著[54]。

太原组沉积期,西部样品(李82井、李98井、棋探15井、陆家庄剖面、南长滩剖面)以年龄簇a和b为主(图4b)[45],占比分别为7%~44%和20%~64%,与阿拉善地块锆石年龄特征高度吻合。例如,棋探15井样品呈现~280 Ma和~443 Ma双峰,李98井样品主峰为~437 Ma,次峰为~292 Ma,与阿拉善地块达里克庙花岗闪长岩(442.9±1.3 Ma)及雅布赖山花岗闪长岩(280±1 Ma)的形成年龄一致[55]。此外,270~280 Ma和420~440 Ma的年龄峰值与阿拉善地块晚古生代岩浆活动及华北—阿拉善碰撞事件密切相关[56];中部样品(苏365井、鄂49井)以年龄簇c为主导(占比81%~96%)(图4b),并显示~302 Ma、~1 950 Ma、~2 400 Ma的年龄峰值,阴山构造带西部狼山地区前寒武纪岩浆活动(2 500~1 920 Ma)及晚古生代花岗岩(300~400 Ma)年龄特征与此高度匹配[44]。东部样品(神65井、神66井等)同样以年龄簇c为主(占比75%~93%)(图4b),但普遍存在~1 900 Ma和~2 400 Ma的显著峰值,与阴山构造带东段集宁—大青山地区及华北克拉通基底构造热事件(2 600~2 400 Ma和1 900~1 700 Ma)密切相关[57]。此外,中新元古代年龄峰值(如统25井样品的~790 Ma)与兴蒙造山带变质岩年龄吻合[58]。

山西组沉积期间,西部样本(沙巴台和桌子山剖面)的主要年龄结构相似(图4c),以年龄簇a和c为主,与阿拉善地块锆石年龄特征高度吻合。中部样本(鄂77井、鄂27井、苏51井)表现出高年龄簇a占比(占比30%~47%)的特征(图4c),年龄簇b占比为该时期最高(20%~35%),其中鄂77井样本中约950 Ma的峰值来自阿拉善构造带东部的晚元古代S型花岗片麻岩[49],而样本鄂27井中约800 Ma的峰值来自阿拉善构造带西部的龙首山杂岩[59]。样本苏51井和鄂27井中包含少量约1 300 Ma的峰值,被认为源自晚元古代狼山群[60],表明鄂27井样本点是多源区域,接收到来自阿拉善和阴山构造带西部的物质。此外,样本苏51井中观察到的少量约700 Ma的峰值被认为不属于华北克拉通北部源区,而是源自南部祁连造山带[61]。东部样本召12井和召17井在东部地区的主要年龄贡献来自年龄簇c(图4c),少量来自年龄簇a和b,表明该区域主要源自华北克拉通基底,同时包含部分来自兴蒙造山带的物质。此外,东西部样本之间年龄簇b的比例存在差异(图4c)。这种差异可能是由于除了所有样本中普遍记录的华北克拉通北缘与兴蒙造山带碰撞的年龄信息外,西部样本还额外接收到来自阿拉善构造带的年龄信息。这导致研究区样本中年龄簇b在西部比例较高,而在东部比例较低。

在石盒子组沉积期间,西侧样本李3井、鄂27井、贺兰剖面和苏230井年龄簇a和b占比在该时期最高(图4d),分别为13%~36%和16%~28%,表明该区域接收到来自兴蒙造山带、阿拉善构造带和华北克拉通基底的物质(图4a)。样本李3井和鄂27井还接收到来自狼山构造带的物质,包含约1 300 Ma的年龄信息。中东部的样本召23井、桃32井、神31井和云冈剖面表现出高年龄簇c占比的特征(占比85%~96%),表明主要接收到来自华北克拉通基底的物质,与西部相比来自兴蒙造山带的物源供给要少得多,年龄簇b占比极小。最东端样品云冈剖面、神31井年龄簇a占比较西侧仍略有增多(图4d),但分异性已显著低于前一时期。

总体来看,各时期物源特征均具有西部以阿拉善地块贡献为主,中东部以华北克拉通基底为主的特征。其中太原期西部为阿拉善地块与兴蒙造山带混源,东部以华北克拉通基底为主;至山西期西部阿拉善地块与东部华北克拉通基底的相对贡献增强;到石盒子期华北克拉通基底的贡献在全区域显著提升。相比山西期与石盒子期,太原期物源的东西分异更为显著,各时期的分异程度反映了古亚洲洋俯冲/碰撞背景下不同构造单元对盆地沉积的差异贡献特征。此外,MDS分析图显示各组样品与潜在源区[19,44,62]华北克拉通基底、兴蒙造山带及阴山东西段锆石年龄谱系高度相似(图4e~g),进一步验证了3大物源体系划分的可靠性。

2.1.

古流向与搬运路径恢复

2.2.

碎屑锆石年龄谱系与物源示踪

-

在明确物源信号的基础上,分析沉积体系类型与砂体时空演化规律,可精确揭示沉积充填演化及砂体展布规律。本研究基于源—汇系统分析,旨在揭示构造活动、物源供给与沉积体系间的耦合关系,重建二叠纪沉积充填过程,为古地理格局重建提供关键依据。

-

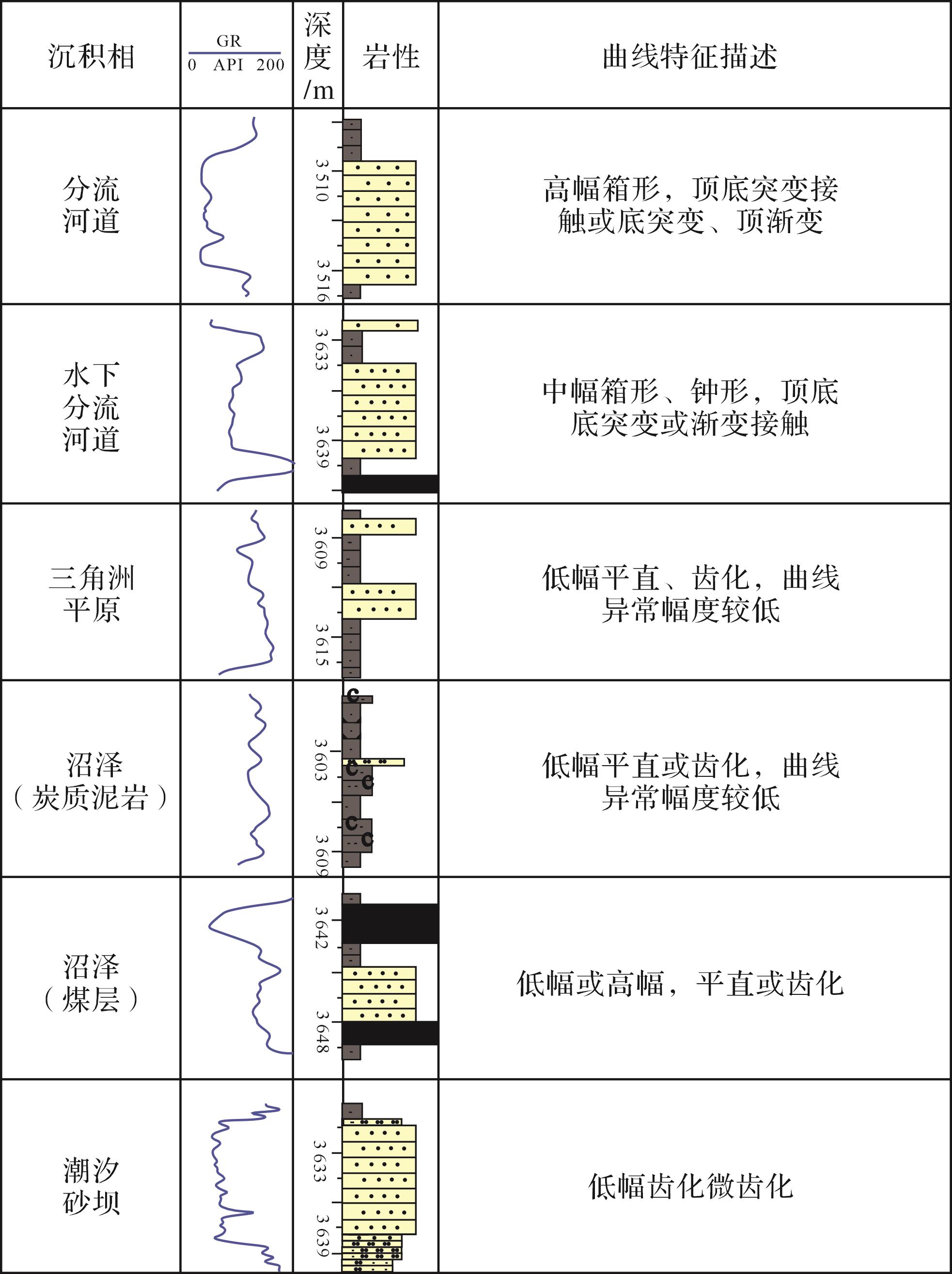

晚古生代构造活动增强促使鄂尔多斯盆地由海相向陆相的转化,北部阿拉善—阴山构造带与兴蒙造山带成为主要物源区,形成以三角洲体系为主导的沉积格局。太原组沉积期原中央古隆起成为水下古隆起,盆地北部形成潮控三角洲体系,发育三角洲平原及前缘亚相[62]。原中央古隆起所在的局部地区发育潮坪—潟湖沉积,反映海陆过渡初期的潮汐—河流交互作用环境。山西组为海陆过渡相向陆相转化的关键期,受古亚洲洋闭合后陆内挤压影响,物源供给增强,发育曲流河三角洲体系。三角洲平原成为主导沉积体系。石盒子组期北侧造山带持续隆升,进入陆相沉积阶段,发育浅水辫状河三角洲体系,以三角洲平原亚相为主。前人对鄂尔多斯盆地北部二叠纪沉积体系的研究多集中于单井相分析及局部露头描述,早期观点认为太原组以陆表海碳酸盐岩沉积为主[10],山西组至石盒子组逐渐过渡为河流—三角洲体系[15]。然而,针对多物源控制下沉积体系的平面展布及演化机制,尤其是潮汐作用与河流作用共同作用下的沉积相带展布规律,仍存在争议[17,20]。因此,综合露头、钻井、测井资料,结合沉积相标志研究,重新厘定沉积体系类型,揭示了潮控三角洲—曲流河三角洲—辫状河三角洲的演化规律,构造—物源耦合对沉积相分异的控制作用。具体可划分为潮控三角洲、辫状河三角洲、曲流河三角洲、潮坪、滨浅湖5类主要的沉积相带,依据岩石组合、沉积组构、剖面序列,可进一步识别出12种亚相和若干沉积微相,并对主要的几种沉积相序列及测井相特征进行了分析(图5)。

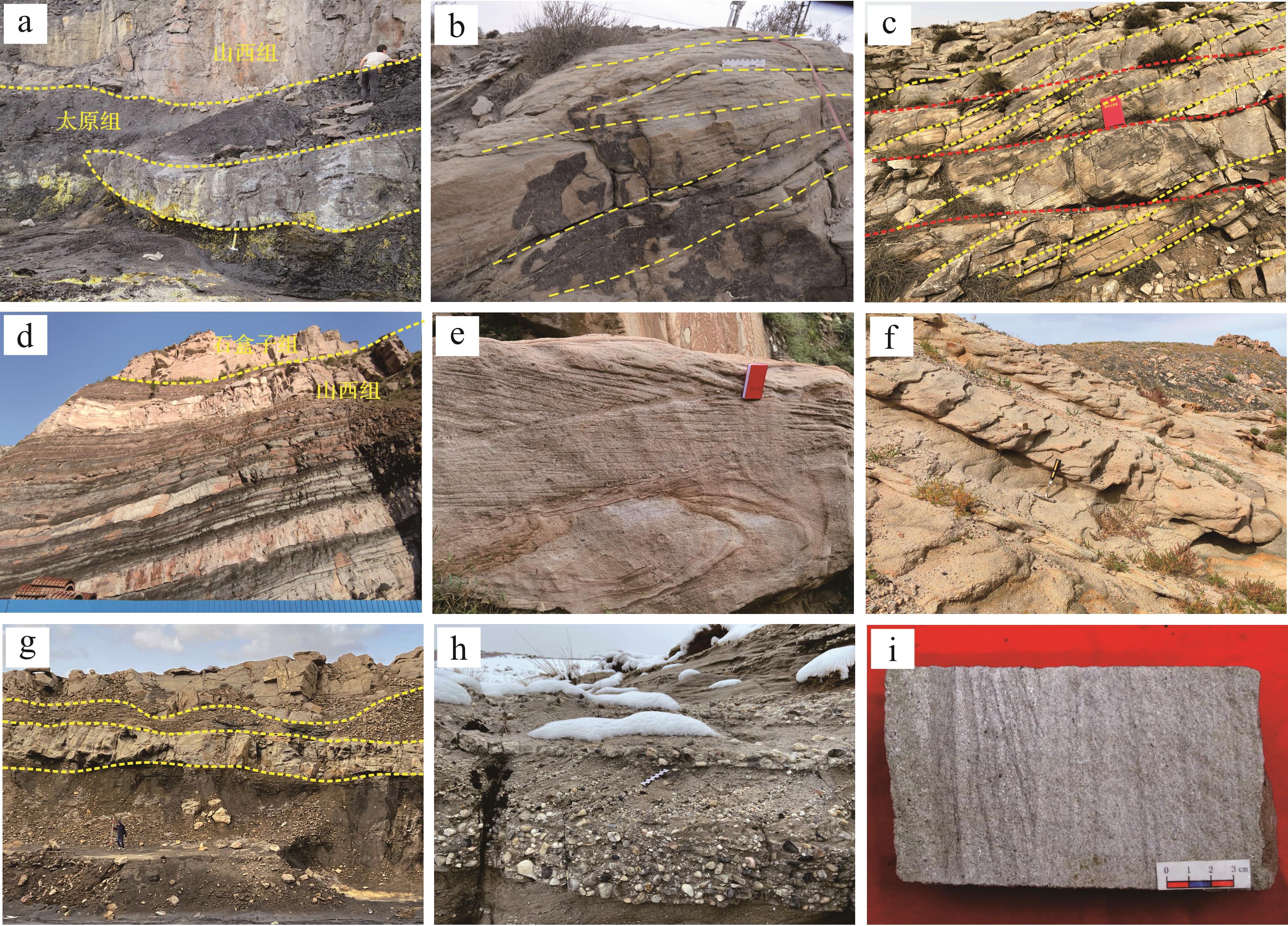

研究区西北部太原组发育透镜体砂岩(图6a),砂岩具有正粒序,底部冲刷面明显,岩性为灰白色含砾砂岩,分选中等至较差,垂向呈向上变细序列,表明三角洲前缘沉积背景。此外,呼鲁斯太剖面太原组上部地层灰黑色泥岩夹薄层粉砂岩中具明显潮汐层理(图6b),整体发育水平层理,内部含有菱铁矿结核,对应潮坪—潟湖沉积背景。而研究区西南部吴忠地区可见多期次板状交错层理(图6c)和潮汐,反映潮控三角洲前缘沉积。

研究区东北部山西组可见三角洲平原分流河道(图6d),反映曲流河三角洲平原沉积特征。发育板状交错层理分流河道砂体(图6e),岩性为中砂岩,垂向叠置多期河道,显示曲流河三角洲前缘水下分流河道的频繁迁移。西北部发育板状交错层理(图6f),可见河道与沼泽叠置沉积(图6g),煤层(5#煤)与深色泥岩互层,含植物化石碎片,表明西北部为曲流河三角洲平原沉积。

石盒子组研究区西北部砂岩内可见排布具有明显定向性的砾石(图6h),分选性差,岩心内可见大型交错层理、平行层理和板状交错层理发育(图6i),指示浅水辫状河三角洲平原沉积。东部地区发育棕红色泥岩夹蓝灰色砂岩条带,单层厚度较薄,低角度交错层理发育,指示其为氧化性较强的三角洲平原沉积[63]。

-

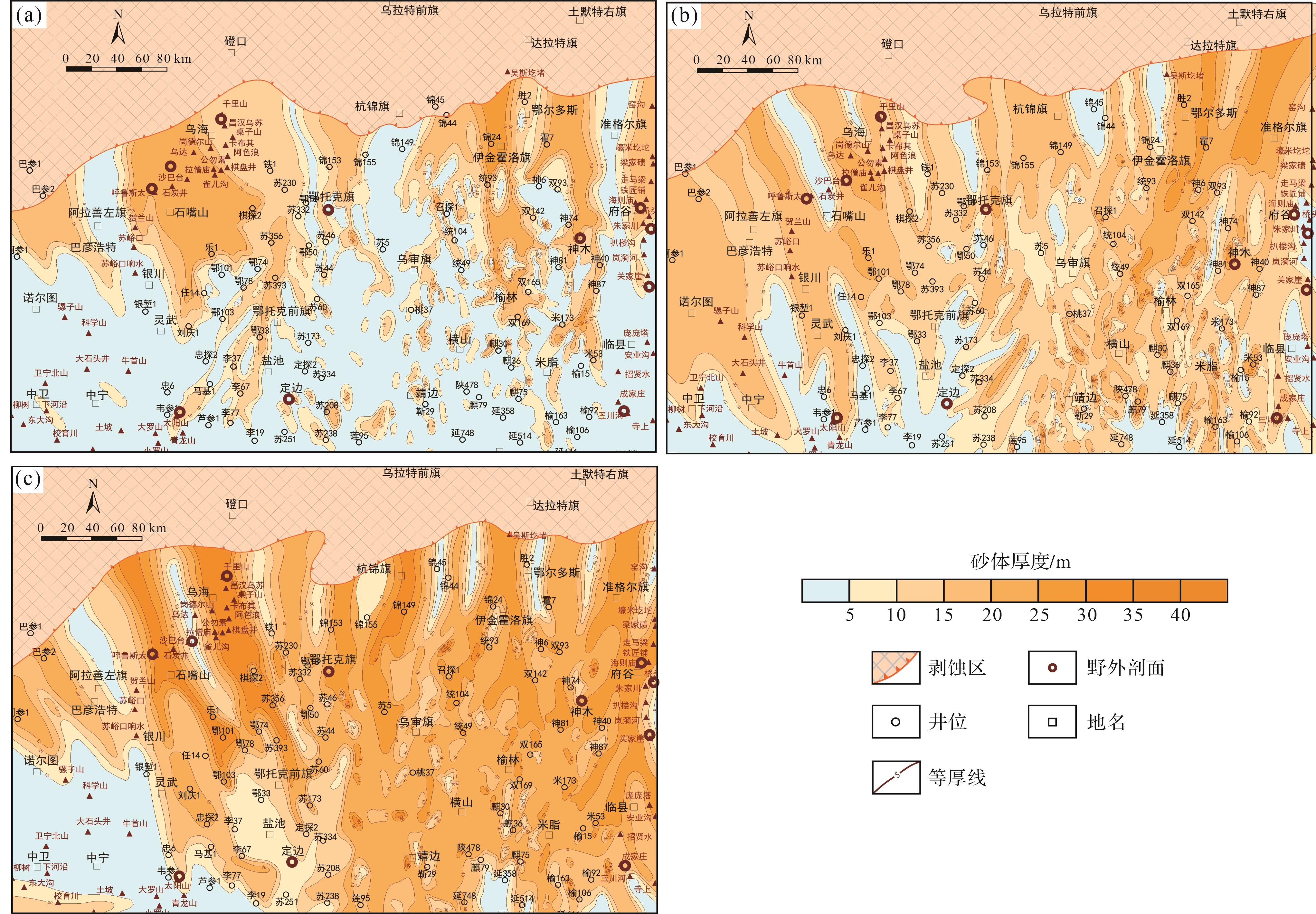

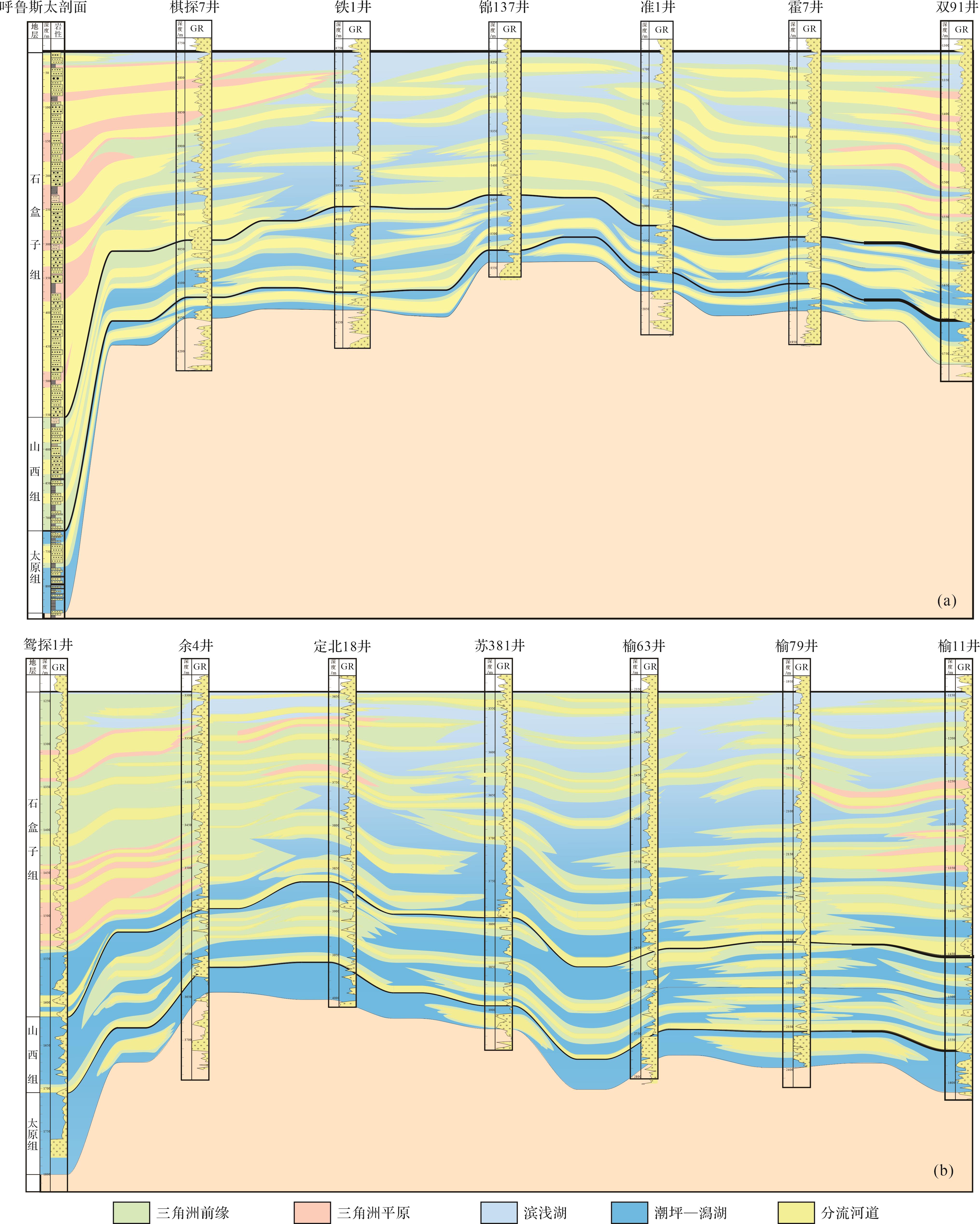

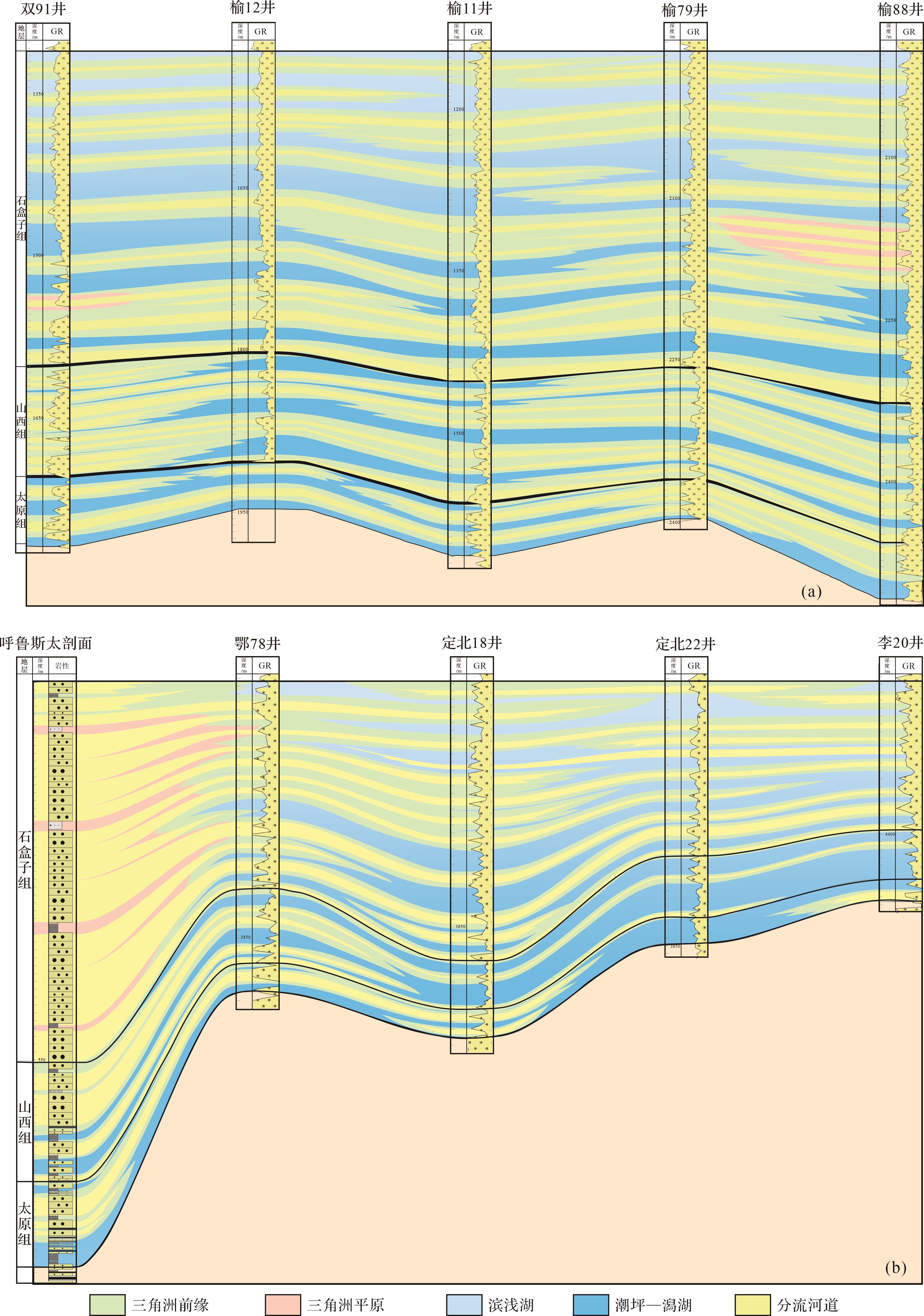

基于150余口钻井的地层厚度统计及20条露头剖面实测数据,采用克里金插值法进行平面网格化处理,等高距设定为5 m,参照各时期古流向结果,重点刻画太原组、山西组、石盒子组砂体厚度的时空分布特征,编制了各时期的砂体厚度图(图7)。数据校正过程中,剔除了中央古隆起区域的异常值,以确保砂体厚度反映沉积期原生堆积特征。此外,为更好地揭示鄂尔多斯盆地北部二叠纪物质充填演化特征,在盆地靠近物源区和远离物源区分别建立两条东西向连井剖面(A—A´和B—B´),在垂直物源区方向建立了两条南北向的连井剖面(C—C´和D—D´)(图1,8,9)。

太原组砂体厚度整体较薄(5~15 m),平面上呈西厚东薄、北厚南薄特征,西侧呼鲁斯太剖面—锦158井一线受阿拉善物源控制,发育规模潮控三角洲砂体;东部潮控三角洲较西侧规模较小,向南砂体规模明显变小,以分散的点状砂坝/砂脊为主,砂体呈薄层透镜状分布(图7a);连井剖面A—A´(图8a)显示砂体主要集中在西侧(呼鲁斯太剖面—锦158井一线),以辫状河三角洲—潮坪沉积为主,中部未形成明显规模性砂体,以小型潮控三角洲—潮坪/潟湖相为主,向东砂体规模有所增加,以三角洲前缘—平原相为主;盆内东西向连井剖面B—B´与盆缘具有明显差异(图8b),海相碳酸盐岩地层呈薄层发育,地层沉积厚度变化大,整体贫砂,西侧鸳探1井一侧受水下中央古隆起控制,表现出明显的沉积分异特征,整体以潮坪—潟湖相为主,砂体以薄层不连续的潮汐砂坝为主。顺物源方向的南北向剖面C—C´和D—D´显示了盆地东部砂体在南北向单砂体厚度较低的特征(图9),而西部随着延伸距离增加,砂体规模逐渐减小。

山西组平面内砂体厚度显著增加(10~20 m),横向连续性优于太原组,仍然具有北厚南薄的特征,中东部砂体规模明显增大,单砂体厚度介于5~10 m(图7b);连井剖面A—A´显示(图8a),西侧呼鲁斯太剖面发育厚度近10 m的粗砂岩,发育厚层煤,为三角洲平原相,相较于盆地东部砂体规模更为发育,东侧准1井—双91井一侧自然伽马(GR)曲线呈齿化箱状,表现出快速堆积的特征,中部分流河道砂体垂向摆动迁移,纵向叠置,因此在平面上发育规模相对较小。与盆内连井剖面B—B´相比,碎屑沉积物总体更粗,砂体发育程度更好,表明研究区物源主要来自北方。南部以三角洲前缘—滨浅湖沉积为主,砂体以曲流河三角洲平原分流河道砂体和三角洲前缘分流河道砂体为主。顺物源方向的剖面C—C´表明盆地东部南北向地层厚度相对均一,整体砂体单层厚度较小,具有一定连续性(图9a);而盆地西部继承了前一时期的南多北少的砂体发育规模(图9b),但砂体连续性逐渐变强,表现为三角洲平原向前缘的过渡。

石盒子组砂体厚度达峰值(20~30 m),平面内砂体厚度再次增大,且具有明显的向南扩张趋势,砂体横向连片分布,展布面积广,在西侧杭景旗—苏里格一带厚度最大,反映了强物源背景下的富砂沉积特征(图7c)。北部连井剖面A—A′显示(图8a),存在三套主要物源—沉积体系,砂体主要集中在西部地区,东侧霍7井—双91井一线次之,中部多以三角洲平原和前缘砂体连片发育为主,该时期不再有煤层沉积;连井剖面B—B′显示(图8b),西侧三角洲逐渐向盆地中东部延伸,东侧三角洲延伸规模明显小于西部,以辫状河三角洲前缘相对细粒沉积为主。垂向上呈现出强物源强供给多套砂体叠置发育的特征,表明河道逐渐分叉交织,形成辫状河道等富砂沉积物。顺物源方向的剖面C—C′表明(图9a),盆地东部也开始呈现出一定的南北分异,整体三角洲平原面积增大,但相对于盆地西部的剖面D—D′(图9b),其分异性显著较低。三角洲平原分流河道在近物源区广泛发育,砂体连通性增强,且单砂体厚度也逐渐增大。

-

太原组沉积时期(图10a),西侧阿拉善物源体系主要受近源阿拉善地块与远源兴蒙造山带混合供源,形成较大规模且北西—南东向展布的潮控三角洲。研究区内以三角洲平原为主,三角洲前缘南侧受中央古隆起水下隆起限制,发育规模有限,形成障壁砂坝与潮汐砂脊沉积体。向东至阴山西段物源体系区域,造山带物源供给有限,以近源华北克拉通北缘基底物源为主,少数早古生代岛弧年龄与阿拉善物源体系样品共有,指示与西侧阿拉善物源体系局部交汇,整个物源体系内缺乏规模富砂沉积体沉积,具有多向水流特征,故以潮控三角洲—潮坪/潟湖相为主,分布于杭锦旗—鄂托克前旗—定边一带。受海平面频繁变化与盆地整体封闭还原环境影响,发育了多套海岸平原的含煤沉积层。阴山东段物源体系以华北克拉通北缘基底供源为主,兴蒙造山带供源为次,形成了相对富砂的北西—南东向三角洲平原—前缘沉积,古流向指示部分剖面呈现多向水流,表明三角洲前缘受潮汐改造作用;而南部以潮坪—潟湖相为主,局部发育障壁砂坝与潮汐砂脊沉积体。

山西组沉积时期(图10b),西侧阿拉善物源体系受兴蒙造山带供源占比增加,以远源沉积为主,阿拉善地块提供了次要的物源。形成了规模较大的北西—南东向展布曲流河三角洲,较前一时期规模更大,向盆内延伸至定边一带。阴山西段物源体系部分接受来自阿拉善地块的碎屑物质,与兴蒙造山带、华北克拉通基底混合供源,具有显著东西分异的特征:即造山带物源占比西高东低,华北克拉通基底物源占比东高西低。形成了相对宽缓的浅水曲流河—辫状河三角洲,在平面上发育规模大。阴山东段物源体系以华北克拉通北缘基底供源为主,兴蒙造山带供源为次,造山带物源在最东端略有增强,形成了以北东—南西向为主且相对富砂的曲流河三角洲,三角洲平原较太原期范围增大,煤层广布,三角洲前缘延伸至清涧—子长一带。

石盒子组沉积时期(图10c),西侧阿拉善物源体系内兴蒙造山带物源占比再次增加,并具有向东逐渐增加的趋势,华北克拉通基底供源减少,强物源供给背景下形成了富砂物源体系,砂体厚度大,横向连续性好,展布面积广。阴山西段物源体系受多物源混合供给(兴蒙造山带、阿拉善地块、华北克拉通基底),并延续了山西期的东西分异规律,在强水动力条件下分流河道侧向迁移与向前延伸,形成了广泛的浅水区。河道横向迁移重叠交汇,形成了覆盖数百千米的宽缓型毯式浅水辫状河三角洲,三角洲平原相占据了该物源体系大部分区域,与阿拉善物源体系的交汇区域为砂体最厚处。阴山东段物源体系内兴蒙造山带供源强度增加,但仍以华北克拉通北缘基底供源为主,最东端造山带物源持续增强,形成了近远源混合的浅水辫状河三角洲。三角洲向北东—南西向延伸,并与阴山西段物源体系相通直至延川—延安一带的汇水区。

3.1.

沉积体系类型及识别标志

3.2.

砂体时空演化规律

3.3.

源—汇过程控制下的沉积格局演化

-

综合前文对物源信号及沉积充填特征的分析,恢复了盆地北部二叠纪的源—汇过程。结合各源—汇系统沉积体系、物源特征与构造背景的差异,揭示了古亚洲洋俯冲/闭合等构造事件对盆地演化的影响,进而探讨盆地北部的构造—物源耦合机制。

晚古生代是潘基亚超大陆聚合的关键阶段,在这个阶段中北半球的多个板块(例如华北、波罗的、西伯利亚、塔里木和哈萨克斯坦板块)向中纬度地区汇聚,并在晚古生代期间发生了顺时针旋转[64]。在汇聚和旋转过程中,板块之间的海洋盆地逐渐闭合,导致北部地区发生了不同序列和强度的造山作用。在一个理想模型中,古亚洲洋应该按照西—东剪刀式闭合顺序闭合[65]。Cope[66]指出,华北板块在晚古生代的岩浆活动节奏与古亚洲洋的俯冲和闭合密切相关,进而影响了沉积物的供应和源区容量。古亚洲洋的向南俯冲导致地幔物质流向俯冲带,从而增加了地幔压力并触发了地壳隆起[67]。强烈的碰撞可能导致岛弧显著隆起,而较弱的碰撞可能仅导致局部隆起,这直接控制了华北克拉通北缘的源区差异。兴蒙造山带与华北克拉通北缘基底的隆升剥蚀程度极大程度上决定了盆地北部物质的来源差异。

太原组碎屑锆石年龄反映兴蒙造山带(354~263 Ma)在阿拉善段贡献度(年龄簇a占比)为该时期最高,阴山东段贡献度次之,而阴山西段仅苏365井样本具有年龄簇a,综合表明兴蒙造山带在该时期隆升程度由高向低依次为:阿拉善段、阴山东段、阴山西段,但并非所有样本均具有年龄簇a出现,表明兴蒙造山带形成的不均匀性,亦可以指示古亚洲洋俯冲/闭合的不均匀性。相较以往普遍认识中古亚洲洋自西向东俯冲/闭合的理想化模型,此次研究更精确地恢复了盆地北部古亚洲洋域的古地理模型。这一认识同样可用于推测华北克拉通北缘基底(2 749~1 648 Ma)在阴山东段隆升程度高于西段,在阿拉善段内隆升程度最低。太原组时期盆地北部的古地理格局呈现出明显的海陆过渡特征,西北部地区受阿拉善地块与兴蒙造山带的混合物源影响,形成了潮控三角洲体系,而南部地区则主要受华北克拉通基底的控制,以潮坪—潟湖相为主(图11a)。

山西组样本中,兴蒙造山带年龄(354~263 Ma)贡献度东西向的变化规律与太原组相同,华北克拉通北缘基底(2 749~1 648 Ma)在阿拉善段的降低同样指示该段内兴蒙造山带的隆升剥蚀程度大于华北克拉通基底。而阴山西段的年龄簇a比例显著低于其他两段,表明该物源系统物质主要来自华北克拉通北缘基底的直接输入,且在该段华北克拉通基底的隆起幅度最高,进而阻止了更远的兴蒙造山带供源。山西组时期古地理格局发生了显著变化,海退趋势明显,古水深较浅,地势较为平坦,使得河流在流动过程中以侧向迁移和摆动为主(图11b),因此曲流河三角洲体系在盆地北部广泛发育,尤其是中东部地区,三角洲平原相分布范围扩大[68],煤层广布,反映了气候相对温暖潮湿和物源供给的增强。

在石盒子组样本中,阴山东、西段的年龄簇a比例呈下降趋势,与之相反的是华北克拉通北缘基底年龄(2 749~1 648 Ma)占比的增加。这一现象表明,该段的华北克拉通北缘隆起幅度呈显著增强趋势,以阴山东段增幅最为显著,而兴蒙造山带年龄(354~263 Ma)占比呈现西高东低的特征,但年龄簇a占比在阿拉善、阴山东西段各段中均低于山西组时期,反映了华北克拉通北缘具有全区隆升的特征。这也表明华北克拉通北缘受到来自兴蒙造山带对华北克拉通的增生作用强度不同的影响,导致东西方向上隆起幅度的显著差异。随着盆地北缘隆起区进一步抬升,河流的侵蚀能力增强,河道下切南延,河流的搬运能力增强(图11c),杂色泥岩的出现显示气候由温暖潮湿逐渐向半干旱、干旱转变,降水的季节性差异增大,河流的流量变化剧烈,洪泛期河水流量大、流速快,搬运能力强,携带了大量的砾石和粗砂,为辫状河三角洲的形成提供了物质基础。此外,相较于山西期基准面的稳定,石盒子期基准面快速下降,致使可容纳空间的增加速率逐渐减少,而沉积物供给速率逐渐增加[69⁃70],导致河流作用增强,发育了多套冲刷面与叠置河道。因此,石盒子期古地理格局进一步向陆相演化,辫状河三角洲体系成为主导,广泛分布于盆地北部,三角洲平原相连成片,指示了强物源输入背景下的干旱化沉积环境。

该结果与Song et al.等[71]提出的在二叠纪华北克拉通北缘地壳持续增生和扩张进而导致该地区进一步隆起的认识相同,该研究认为这一变化可归因于古亚洲洋的俯冲,导致华北北缘形成了可比拟安第斯高原的隆起(内蒙古隆起)[48],这种高原的形成可能中断了海洋湿气的传输,从而引发了中二叠纪的干旱化[72]。古亚洲洋向南俯冲/闭合强度的不均匀性,导致盆地北部三大物源体系与北缘构造单元隆升剥蚀程度呈东西分异,进而影响和控制了二叠纪沉积环境的转变及沉积充填过程的差异。

-

(1) 鄂尔多斯盆地北部二叠纪物源体系受古亚洲洋俯冲/闭合控制,碎屑锆石年龄谱系揭示了三大物源体系供源的时空差异性。太原组期物源东西分异显著,西部为阿拉善地块与造山带混源,东部以华北克拉通基底为主;山西组期继承东西分异格局,阿拉善地块与克拉通基底贡献增强;石盒子组期西部物源仍多源混合,中东部则主要源自克拉通基底,整体分异性较山西期减弱。

(2) 二叠纪沉积体系呈现从潮控三角洲向辫状河三角洲演化,且东西分异显著。太原期西部受近远源混合供源形成大型潮控三角洲,东部以克拉通基底为主,形成相对富砂的潮控三角洲。山西期西部兴蒙物源主导形成大规模曲流河三角洲,东部仍以克拉通基底为主,形成富砂曲流河三角洲。石盒子期西部兴蒙物源主导增强,形成富砂强供给体系,东部以克拉通基底为主,形成近远源混合的浅水辫状河三角洲。整体反映物源供给、水动力强化及渐趋干旱气候的耦合控制。

(3) 古地理重建表明,古亚洲洋俯冲/闭合的非均匀性是盆地北部由海陆过渡相向陆相转变的动力学成因,通过构造—物源耦合机制影响了物质充填特征。鄂尔多斯盆地北部自太原期的海陆过渡潮控体系,到山西期河控三角洲扩张,再到石盒子期陆相辫状河毯式覆盖,这一过程完成了由古亚洲洋非均质性俯冲控制的差异隆升(兴蒙西强东弱到华北基底东强西弱)向华北克拉通全域隆升主导的干旱化强物源供给体系的转型。

DownLoad:

DownLoad: