HTML

-

青藏高原由多块地体拼贴而成[1]。在板块碰撞拼合过程中,大洋随之消失、海水逐渐退出,随后出现地貌隆升,这些过程共同构成了青藏高原早期的演化历史。海洋的消亡不仅是区域地貌隆升的起点,还对区域气候—环境、生物多样性以及全球洋流系统等造成重要影响[2⁃3]。

长期以来,地质学家特别是中国学者围绕青藏高原海洋消亡的时间和过程开展了大量卓有成效的研究工作。喜马拉雅珠穆朗玛峰地区早新生代海相地层自第一次青藏高原科学考察以来受到了高度关注,在地层学和古生物学方面获得了大量研究成果[4⁃10];在海相灰岩之上发现海陆过渡相碎屑岩地层,确定其为喜马拉雅地区最高海相地层[11⁃13]。萨嘎和仲巴地区的加拉孜组被确定为新特提斯活动大陆边缘的最高海相层[9,14⁃16]。前人针对北拉萨最年轻海相层郎山组的时代[17⁃22]、沉积环境[23⁃24]和古地理[8,25⁃26]开展了诸多探索性研究。从目前积累的资料看,西藏南部最年轻海相地层及最终海退时间的研究较深入,而青藏高原北部相关的资料较少[27⁃28]。

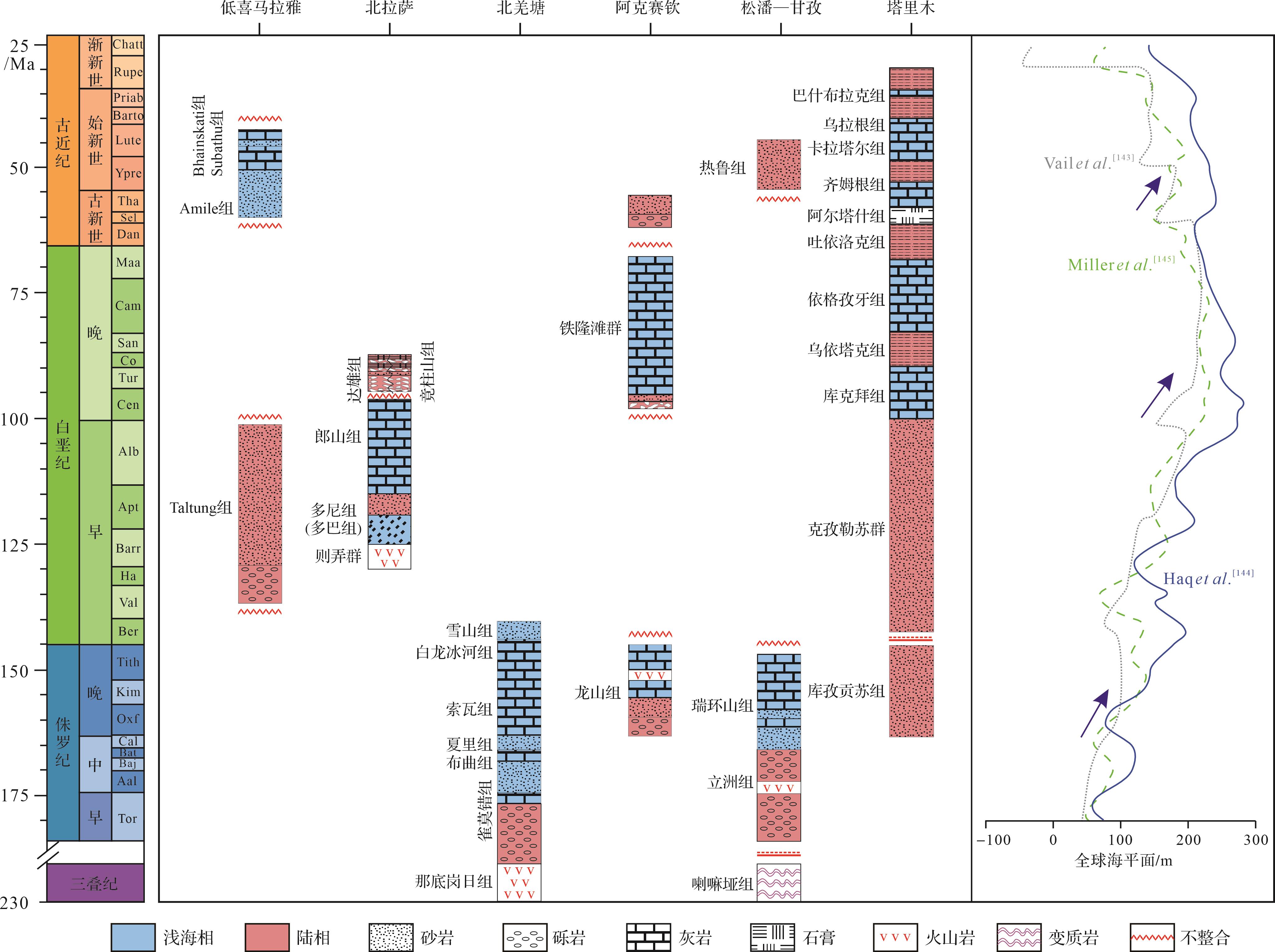

本文以近年来国内外学者针对青藏高原海陆变迁研究的最新成果为基础,系统总结了青藏高原各地体和缝合带中生代以来最年轻海相层的分布和时代(图1),尝试重建青藏高原地区最终海退的时间和空间变化,探讨其控制因素。

Figure 1. Tectonic map of the Tibetan Plateau and surrounding areas (modified from reference [29])

-

青藏高原主体位于北部塔里木—华北地块和南部印度次大陆之间,由一系列东西走向的地体组成,从北向南依次为东昆仑地块、羌塘地块、拉萨地块和喜马拉雅地块。它们之间有三条主要的缝合带,依次为金沙江缝合带、班公湖—怒江缝合带和雅鲁藏布缝合带(图1)。另外,东昆仑—塔里木地块和羌塘地块之间广布的沉积岩系常被称为松潘—甘孜地体。

根据形成机制的不同,青藏高原的最年轻海相盆地可划分为两类。第一类是大洋俯冲至大陆碰撞后,残留的大陆边缘海,称之为残留海。残留海位于板块缝合带位置,覆盖两侧大陆边缘,主要包括金沙江残留海、班公湖—怒江残留海、雅鲁藏布残留海。第二类是因为海侵导致先前的陆地被淹没而形成的海,称之为陆表海,位于大陆基底之上。这类海包括北羌塘陆表海、松潘—甘孜陆表海、北拉萨陆表海、阿克赛钦—塔里木陆表海、低喜马拉雅陆表海(图1)。

-

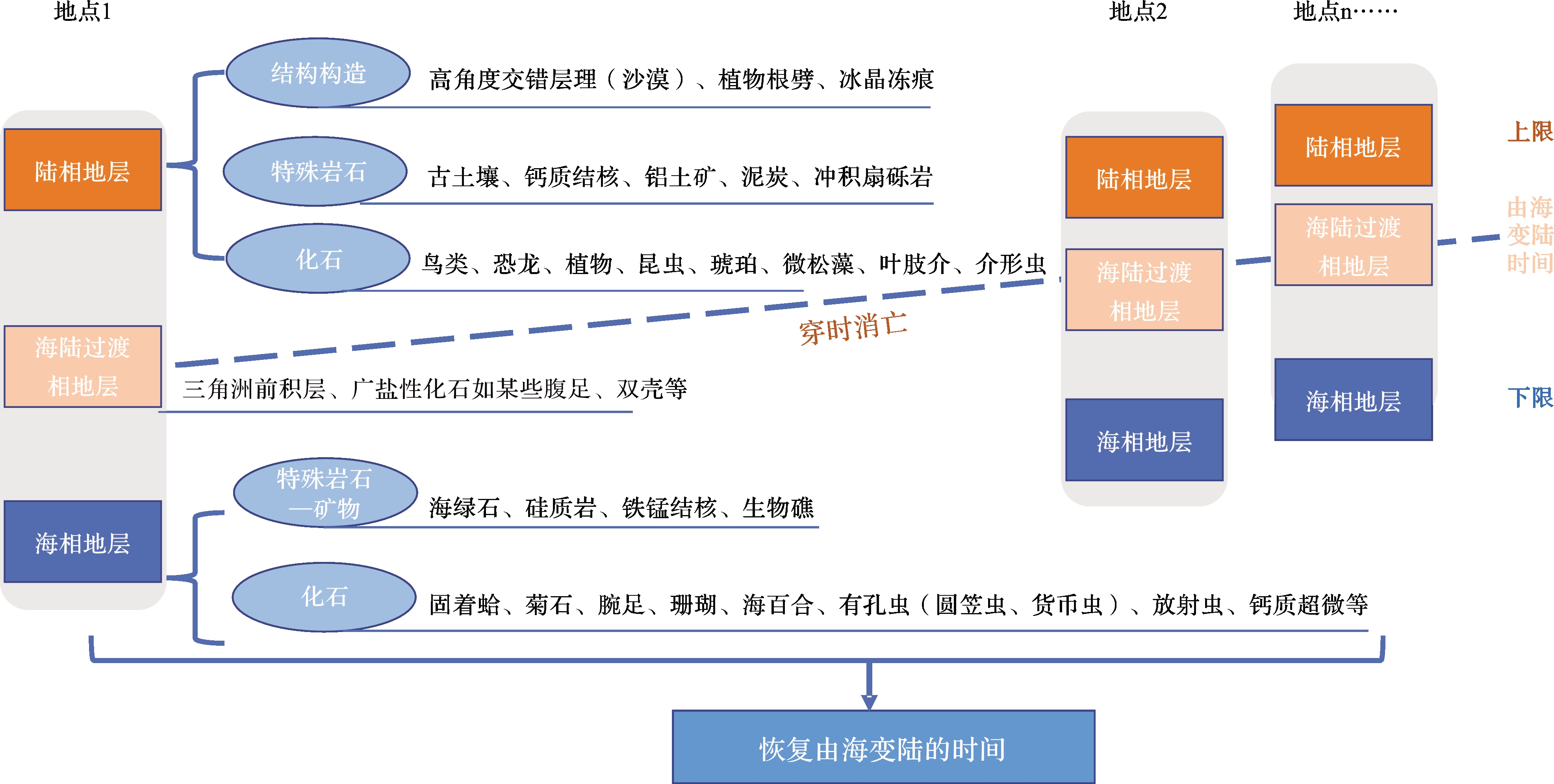

确定海洋消亡的时间,本质上是一项基础的沉积地层学研究工作,需通过厘清地层的沉积序列、沉积环境和沉积时代,并识别海相与陆相地层的转换点(图2)。首先,需要对研究区开展详细的野外调查和地层剖面实测,建立精细的岩石地层序列,明确地层单元的顶底与新老关系、岩石组成(如灰岩、砂岩、砾岩、煤层等)及其接触关系(整合、假整合、角度不整合等)。其次,依据岩石组合、沉积结构、构造和古生物化石组合等特征,判断地层的沉积环境,并揭示其垂向演变规律。再次,需要查清地层的沉积时间,主要方法包括:(1)对地层中的古生物标准化石或化石带(有孔虫、钙质超微、放射虫、菊石、固着蛤、孢粉等)鉴定来约束地层时代。(2)对含火山灰或者火山岩夹层的地层进行锆石U-Pb定年确定准确沉积时间。(3)对缺乏化石和火山灰的地层常采用碎屑单矿物(如碎屑锆石)U-Pb、裂变径迹、U-Th-He等测年来约束地层的最大沉积年龄。需要注意的是,碎屑锆石U-Pb最小年龄有多种不同的算法[80],但都只能约束最大沉积年龄,只有在源区存在同时期火山活动的时候,最大沉积年龄才有可能指示沉积时代。盆地中碎屑锆石和磷灰石的U-Th-He年龄只有在体系未部分重置的情况下才能约束最大沉积时代。(4)对于油页岩,Re-Os同位素年龄也可以用于约束其沉积时代,但是体系可能受到后期高温改造、油气运移等因素的影响,导致重置[81]。(5)磁性地层学用于获取高精度的年龄框架时,结合古生物和(或)火山灰年龄作为锚点,效果尤佳,可以兼顾约束连续沉积的最高海相层之上的陆相地层时代[72⁃73,82]。

Figure 2. A research approach to constraining the timing and processes of ocean disappearance in geological history through sedimentary records

对于某一特定研究地区,若存在连续的地层序列,清晰记录了最年轻的海相地层及其上覆最早的陆相地层,则可直接确定最终海退(海洋消亡)在地层序列中的位置,从而精确限定海洋消亡的时间。若缺乏连续地层,则可用该地区现存的最年轻海相地层和最老陆相地层进行约束。据此,海洋消亡的时间应晚于最年轻海相地层的沉积时间,但早于最老陆相地层的沉积时间。此外,进积型三角洲是反映区域海陆变迁的关键沉积体系,其由海变陆的转换界线通常界定在三角洲前缘相与三角洲平原相之间。区域上,可以开展多剖面的地层对比,进一步确定海退的方向和穿时性,开展整个构造带的海陆变迁古地理重建。在上述基础上,还可进一步探讨导致海相地层消失的控制因素,例如区域构造、全球海平面变化及其二者的耦合作用等。

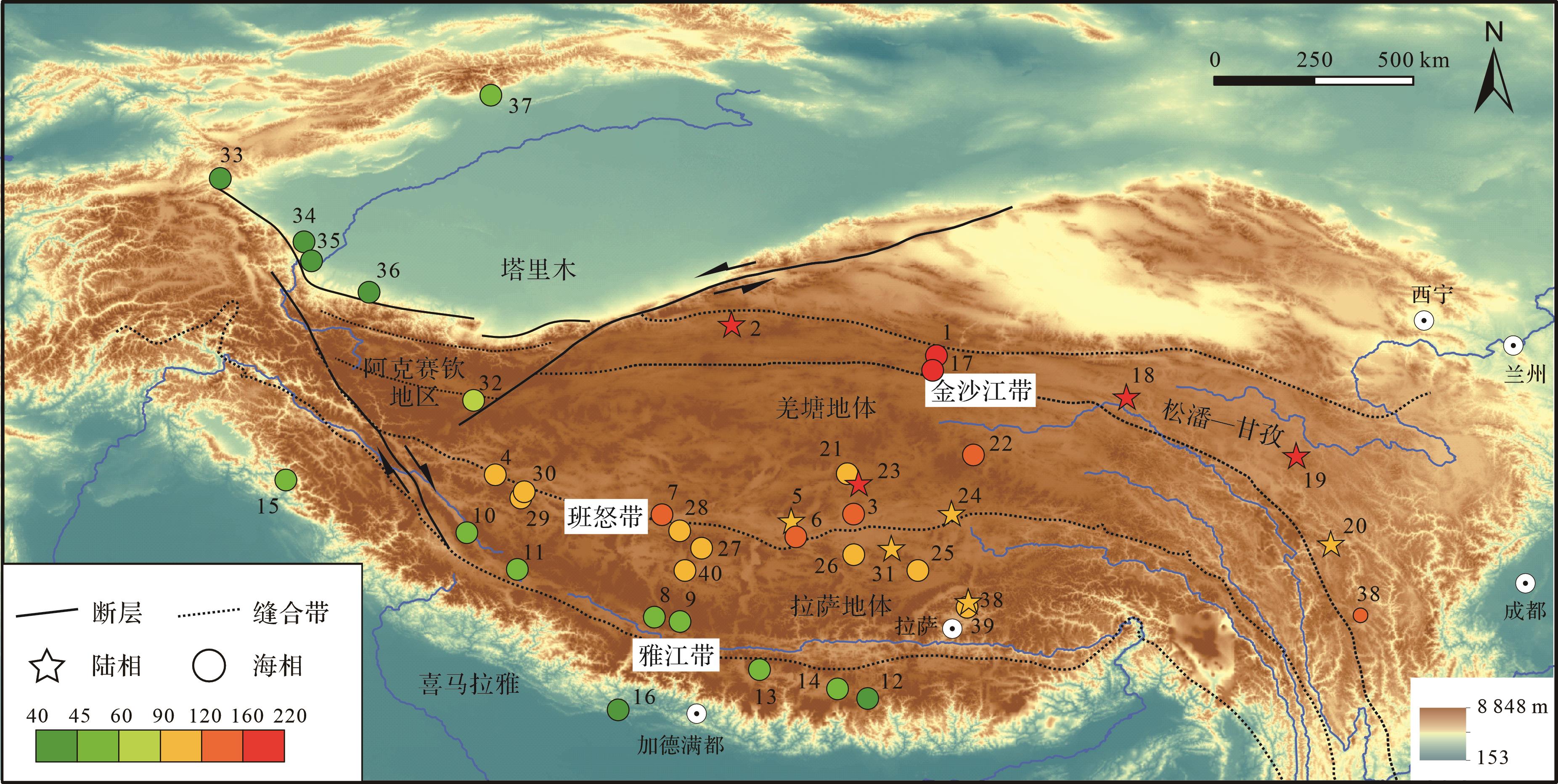

基于上述研究海洋消亡的研究方法,通过系统汇总青藏高原各个地体共计40个不同剖面的数据,可以重建青藏高原海消亡的过程(表1)。

消失的海类型* 地体或缝合带 地层名称 剖面编号 剖面名称 地理位置 GPS 岩性 沉积环境 沉积时代 时代依据 参考文献 郎山组 28 阿章 改则县 N 31°52'48.5"E 84°55'16.5" 灰岩、泥灰岩 浅海—开阔海 白垩纪中期晚Aptian—早Cenomanian 圆笠虫 [59,61] 郎山组 29 足隆 革吉县 N 32°36'38.64"E 81°19'47.95" 灰岩、泥灰岩 浅海—开阔海 白垩纪中期晚Aptian—早Cenomanian 圆笠虫 [59,63] 唐杂组 30 唐杂—姜龙剖面 革吉县 N 32°40'32.95"E 81°23'41.40" 砂岩、砾岩、灰岩、泥灰岩 冲积扇—三角洲 晚白垩世Cenomanian 圆粒虫 [64] 设兴组 38 P 林周县 N 29°53'E 91°19' 砂岩、砾岩、灰岩、泥岩 河流 晚Aptian—早Cenomanian 碎屑锆石、火山岩 [65] 塔克拉组 39 P-M 林周县 N 29°55'E 90°43' 砂岩、砾岩、灰岩、泥岩 潟湖—洪泛平原 早Aptian 圆笠虫,碎屑锆石 [65] 达雄组 40 SE 措勤县 N 31°10'E 84°50' 砂岩、砾岩 冲积扇 Cenomanian-Turonian 98~91 Ma 火山岩 [66⁃67] 竟柱山组 31 SE-N 尼玛 N 31°02'E 86°37' 砂岩、砾岩 冲积扇 Cenomanian-Turonian 98~91 Ma 火山岩 [68] 陆表海 阿克赛钦 铁隆滩群 32 泉水湖剖面 温宿县 N 34°48'12"E 80°15'0" 灰岩 浅海 晚Cenomanian—Maastrichtian 浮游有孔虫 [69] 陆表海 塔里木 巴什布拉克组 33 巴什布拉克剖面 乌恰县 N 39°50.860'E 74°30.124' 灰岩、泥岩、砂岩 浅海 ~37 Ma 钙质超微、沟鞭藻、双壳、介形虫 [70⁃71] 乌拉根组 34 齐木根剖面 阿克陶县 N 38°26'E 76°24' 灰岩、泥岩 浅海 41 Ma 古地磁、钙质超微、沟鞭藻、双壳 [72] 乌拉根组 35 阿尔塔什剖面 莎车县 N 37°58'E 76°33' 灰岩 浅海 41 Ma 古地磁、钙质超微、沟鞭藻、双壳 [72] 乌拉根组 36 克里阳剖面 皮山县 N 37°16'27"E 77°51'36" 灰岩 浅海 40 Ma 古地磁、钙质超微、沟鞭藻、双壳 [72⁃73] 塔拉克组—小库孜拜组下段 37 小库孜拜剖面 温宿县 N 41°45'49"E 80°41'6" 泥岩、砂岩、石膏岩、泥灰岩 冲积平原、膏盐湖 古新世晚期—始新世早期? 沟鞭藻、双壳、腹足、孢粉 [74] 陆表海 低喜马拉雅 Kesi组—Kong Slates组 15 KESI剖面 Ladakh-Zanskar N 33°00′E 76°00′ 灰岩、钙质泥岩 浅海 早始新世Ypresian 底栖大有孔虫、浮游有孔虫 [75⁃76] Bhainskati组 16 Bhainskati Khola剖面 尼泊尔Tansen N 27°47′E 83°32′ 黑色页岩和灰岩 局限浅海 中始新世Lutetian 碎屑锆石U-Pb年代学;底栖大有孔虫 [77⁃79] 续表 续表 注: 青藏高原的最年轻海相盆地可划分为两类。第一类是大洋俯冲至大陆碰撞后,残留的大陆边缘海,称之为残留海。残留海其位于板块缝合带位置,覆盖两侧大陆边缘,主要包括金沙江残留海、班公湖—怒江残留海、雅鲁藏布残留海。第二类是因为海侵导致先前的陆地被淹没而形成的海,称之为陆表海,位于大陆基底之上。Table 1. The youngest marine strata and oldest terrestrial strata since the Mesozoic in the major tectonic units and suture zones of the Tibetan Plateau

-

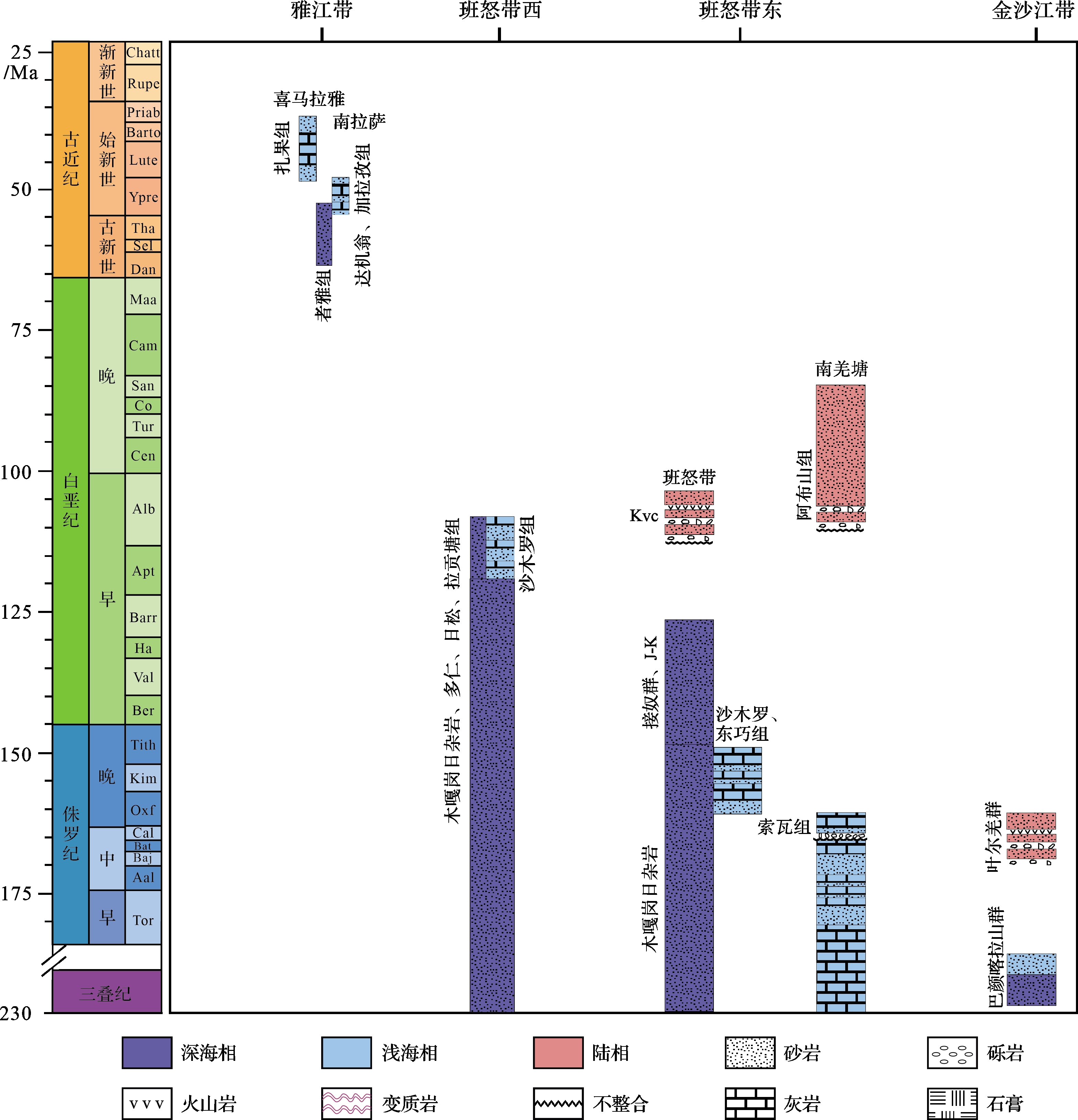

羌塘地块北缘发育上二叠统至上三叠统的海相地层,包括上二叠统—中三叠统那益雄组局限海湾—潟湖相微晶云岩、细碎屑岩,中—上三叠统甲丕拉组潮坪相碳酸盐岩,以及上三叠统波里拉组开阔台地相灰岩[83⁃84]。金沙江缝合带内的巴颜喀拉群可能记录了海陆转变。青海玉树治多县马兰山—饮马湖剖面的巴颜喀拉群沉积于陆棚环境,根据双壳化石Halobia yandongensis限定沉积时代为晚三叠世Norian[30,44]。中—上侏罗统叶尔羌群和鹿角沟组为陆相地层。比如,新疆且末县天浒河地区叶尔羌群主要由砾岩、砂岩和泥岩构成,沉积于冲积扇—湖泊环境,其中的植物化石指示沉积时代大致为早—中侏罗世[31]。从目前的资料看,金沙江残留海可能延续到三叠纪末期。

-

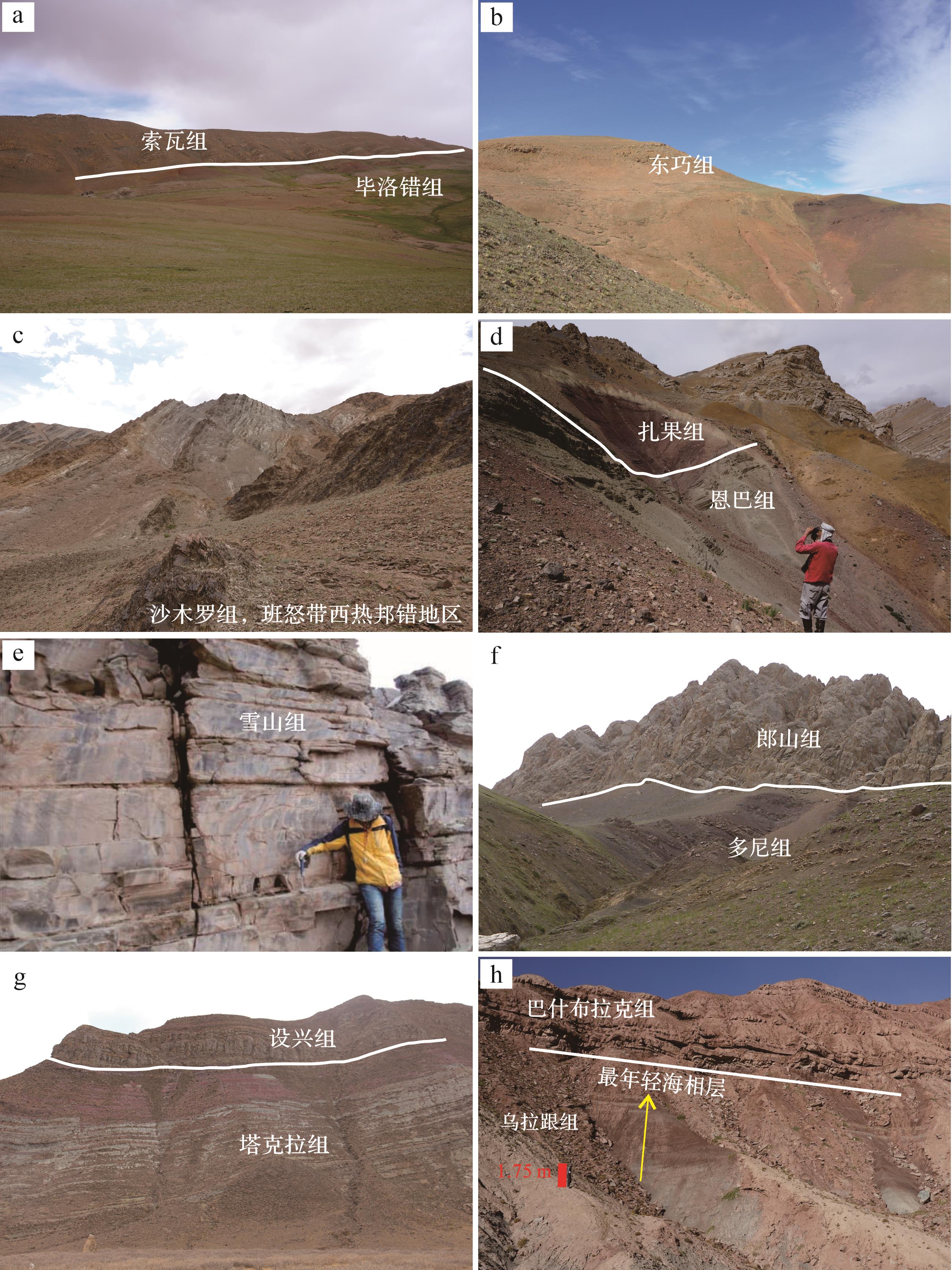

在安多地区,南羌塘最年轻海相地层为索瓦组灰岩(图3a),根据其中的菊石、有孔虫、双壳等化石,其时代被约束为中侏罗世Callovian(166~163 Ma)(毕洛错东剖面[53⁃54])。在羌塘南缘,最年轻海相地层以浅海环境的沙木罗组和东巧组为代表,主要由砂岩、灰岩、砾岩、泥岩等组成,根据珊瑚和有孔虫化石限定其时代为晚侏罗世Oxfordian-Kimmeridgian(163~152 Ma[32,85],图3b)。在班怒带南侧,接奴群为海沟环境下的海底扇砾岩和砂岩组合,其火山岩砾石获得年龄为147 Ma,说明深海环境至少延续到侏罗纪末期,加之接奴群中缺少拉萨地体上广泛出现的早白垩世碎屑锆石,推测其时代为侏罗纪末至早白垩世(~147~122 Ma的某个时间段[86])。而更南侧晚侏罗世Oxfordian(~159 Ma)至早白垩世Valanginian (~136 Ma)的拉贡塘组属于半深海到大陆架细碎屑沉积序列,其物源来自南侧拉萨大陆表明拉贡塘组可能是班公湖—怒江残留海的南侧海陆边界[87]。总体来看,这一地区的最年轻海相地层有从北向南变年轻的趋势。

Figure 3. The youngest marine strata in different regions of the Tibetan Plateau and its surroundings

在尼玛地区,缝合带南侧的深海碎屑岩(砂岩和泥质岩为主)可以延续到125 Ma,而最早的陆相地层出现在~118 Ma[34]。另外,北拉、赞宗错等地区的地层记录表明,该地区在Aptian时期已经完成海陆转变[88⁃89]。

在班公湖—怒江带西端热邦错地区,羌塘南缘最年轻海相层沙木罗组(砂岩、泥岩和灰岩)沉积于三角洲环境(图3c),其中的圆笠虫和固着蛤化石指示其时代为早白垩世Aptian晚期至Albian时期[33]。而在缝合带中,木嘎岗日群、多仁组、日松组、拉贡塘组深海碎屑岩中含有大量110 Ma左右的碎屑锆石峰,指示其时代不早于Albian[33]。

从空间上看,班公湖—怒江缝合带的残留海消亡于晚侏罗世—早白垩世,最年轻海相地层有从东向西变年轻的趋势,指示自东向西的海退[33,90]。在班怒带东段,地层资料少,尚无确切地质年代能指示由海变陆过程的地层报道。

-

在雅鲁藏布缝合带北侧的亚洲活动陆缘,仲巴—萨嘎地区最年轻海相地层为加拉孜组[15],其下部发育一套含底栖大有孔虫的砂质灰岩[9,38]。有孔虫化石带为SBZ4-5[91],与地层中火山灰夹层的锆石U-Pb年龄一致,指示地层时代为古新世—始新世界线附近(56~55 Ma[37])。有孔虫灰岩向上转变为河流相碎屑岩[38],代表着由海变陆的过渡。往西,在冈仁波齐地区,始新世底栖大有孔虫(SBZ6,55~54 Ma)见于达金组粗碎屑岩中[40,92]。尽管对于这些化石是否为再旋回有不同的认识[93],但这些化石的出现以及近源堆积等特征,无疑指示该地区曾经存在早始新世浅海环境。在札达县北部,孙高远等[39]在达机翁组扇三角洲沉积中发现SBZ10(53~51 Ma)底栖大有孔虫化石。在更西部印度拉达克地区,与浅海环境错江顶群相当的地层为Tar群,其顶部货币虫灰岩中的底栖大有孔虫化石带可延续至SBZ11(51~49 Ma)[94]。

在缝合带南侧印度被动大陆边缘,海相沉积可以划分为特提斯喜马拉雅北亚带(深海沉积)和特提斯喜马拉雅南亚带(浅水沉积)。目前,北亚带保存的最年轻海相地层为同碰撞盆地深水浊积砂岩和硅质页岩、硅质岩。根据地层中的放射虫、钙质超微化石以及火山灰锆石年龄、最年轻碎屑锆石年龄,约束地层时代为古新世—早始新世[95⁃98]。

特提斯喜马拉雅南亚带发育连续的浅海相地层记录,以我国西藏定日—岗巴—堆纳一带出露最为典型。李祥辉等[7]、Wang et al.[13]在定日曲密巴剖面,于古近纪宗浦组货币虫灰岩之上,发现一套灰绿色钙质页岩夹砂岩(恩巴组),向上过渡为紫红色砂—页岩地层(扎果组)(图3d)。沉积学研究表明,恩巴组沉积于三角洲前缘—前三角洲环境,扎果组沉积于三角洲平原环境,二者之间为整合接触[99⁃101]。相似的地层序列在岗巴地区、堆纳地区也先后被发现[42⁃43,102]。根据地层中的钙质超微和浮游有孔虫化石,早期认为这套地层的时代延续至始新世末期(~35~34 Ma[13,42])。但是,经过对化石的重新鉴定,目前将地层时代约束为钙质超微NP11-NP12或浮游有孔虫带P7-P9,为早始新世晚期至中始新世最早期(~53~49 Ma,可能至45 Ma)[41,43,99⁃100,103]。在特提斯喜马拉雅西段Zanskar地区,最年轻海相地层序列与定日—岗巴一致,包括Kesi组货币虫灰岩、Kong组灰绿色泥板岩—细砂岩和Chulung La组紫红色砂岩—泥岩[104]。最年轻海相地层可延续至中始新世早期(~46 Ma[76])。

另外,沿雅鲁藏布缝合带断续分布着一套陆相粗碎屑岩——“柳区砾岩”。柳区砾岩的物源包括雅鲁藏布蛇绿岩、增生楔以及特提斯喜马拉雅沉积岩,代表了喜马拉雅隆升阶段的快速堆积。由于地层中化石稀少,柳区砾岩的时代尚未得到很好的约束。根据地层中的植物化石,柳区砾岩的时代被认为是中晚始新世[105⁃106];孢粉化石指示其时代可能为渐新世[107];低温热年代学约束其时代为渐新世末期至早中新世[108]。此外,Leary et al.[109]发现柳区砾岩位于大反向断裂下盘,而物源位于断层上盘,认为柳区砾岩的沉积与大反向逆冲断裂的活动有关,推测其沉积时代为早中新世。

3.1. 金沙江残留海

3.2. 班公湖—怒江残留海

3.3. 雅鲁藏布残留海

-

松潘—甘孜地体主要为一套深海环境下沉积的碎屑岩[110]。在东南部靠近甘孜—理塘缝合带,海相碎屑岩之上还发育一套灰岩,称之为瑞环山组[50,111⁃115]。瑞环山组创建于木里藏族自治县四合林场[111],分布于木里、新龙、石渠等地区,主要为大理岩化泥晶灰岩夹砂砾屑灰岩、生物屑灰岩及少量白云岩。地层中含大量的海相化石,如珊瑚、层孔虫、水螅、腹足、苔藓虫、藻类等。其中,六射珊瑚和水螅属种多出现在晚侏罗世,由此认为地层的时代为中—晚侏罗世[111⁃113]。

Ding et al.[116]在可可西里地区发现一套厚度大于2 000 m的陆相碎屑岩,不整合于三叠系海相碎屑岩之上,称为鲸鱼湖组。碎屑锆石U-Pb测年具有显著的160 Ma年龄峰值,结合地层中丰富的似木贼属、新芦木属、假铰蚌、楔蚌属等动植物化石,认为地层时代为中—早侏罗纪。在青海省玛多县桑日麻、哇赛、年宝等地区,发育年宝组火山—沉积岩层系,其中的沉积岩形成于河流—三角洲环境,间或有湖泊—沼泽相。植物化石和火山岩全岩K-Ar方法粗略限定地层时代为早—中侏罗世(199~169 Ma)[45⁃49,117]。在四川省甘孜县西部出露有白垩系冲积扇—辫状河沉积[51⁃52,118]。

-

羌塘地体浅海侏罗系指示广泛分布的陆表海[119]。以羌塘中部的中央隆起带为界,将羌塘盆地分为南北两个次级盆地。由于南羌塘毗邻班怒洋,其海变陆历史与班怒残留海的消亡密切相关,发生在中侏罗世末至晚侏罗世[53⁃54]。北羌塘海在中侏罗世末期之前和班怒洋连通,之后中羌塘隆起,二者分开。北羌塘最年轻海相地层以雪山组为代表(图3e)。根据雁石坪剖面的工作,雪山组主要为海陆过渡相碎屑岩沉积,其最年轻的碎屑锆石U-Pb年龄为150 Ma左右,表明海相沉积至少可以持续到侏罗纪末期[55]。这一结果与磁性地层学结果一致,前人虽未获得雪山组的磁性地层数据,但是下伏索瓦组的时代被约束为160.0~157.5 Ma,指示雪山组晚于157 Ma[120]。北羌塘中西部最年轻海相地层为白龙冰河组,黑色页岩Re-Os同位素定年和孢粉化石指示其沉积时代可能延续到早白垩世[27]。尽管Re-Os年龄可能受到后期加热以及构造作用的扰动,但是孢粉时代以及最年轻碎屑锆石年龄指示北羌塘陆表海的消亡具有东早西晚的特点。

羌塘地区海相沉积结束后缺失地层,直到白垩纪中期阿布山组陆相沉积出现。阿布山组以砂岩和砾岩为主,沉积于河流至湖泊环境。磁性地层、孢粉、碎屑锆石U-Pb年龄、火山岩锆石U-Pb年代等多种方法约束阿布山组的时代为111~83 Ma[57⁃58]。

-

早白垩世时期,北拉萨广泛发育由海侵形成的陆表海,陆表海以多尼组和多巴组(123~110 Ma)分别为海陆南北边界,共同经历了浅海陆棚或前三角洲—三角洲前缘—三角洲平原至河流的第一阶段的消亡收缩演化序列[60,62]。随后在全球海平面上升的大背景下,以郎山组为代表的海相灰岩广泛分布于多尼组与多巴组碎屑沉积之间[121]。郎山组沉积于下伏三角洲—河流碎屑岩(多尼组、多巴组)之上(图3f)。地层中的圆笠虫等底栖大有孔虫约束其时代为Aptian晚期—Cenomanian早期(~120~99 Ma)[61,121]。

郎山组之上不整合沉积河流相—辫状河相碎屑岩(达雄组和竟柱山组),其中出现大量再旋回的郎山组灰岩砾石。碎屑锆石U-Pb年龄和火山灰夹层锆石定年约束陆相地层时代为98~91 Ma[66⁃68]。

郎山组主体沉积后,北拉萨西部革吉—狮泉河一带还发育少量三角洲—浅海相砂岩、砾岩、灰岩、泥灰岩沉积,称为唐杂组[64](~96 Ma)。其中的火山岩锆石年龄和圆笠虫化石表明海相沉积可延续到Cenomanian中期(~96 Ma[64,122])。从海相地层的空间分布看,北拉萨陆表海是从东向西退出。

在北拉萨最初海侵的大致同时期,南拉萨林周盆地也记录了海侵过程,沉积了塔克那组灰岩,其中的圆笠虫化石限定其时代为123~119 Ma[65]。塔克拉组之上整合沉积设兴组河流相碎屑岩(图3g),其时代一直延续到晚白垩世。

-

自帕米尔的巴塘,经乌孜别里山口,向东至阿克赛钦地区,呈带状出露一套晚白垩世浅海相灰岩,位于我国境内的地层称为铁隆滩群[123⁃126]。铁隆滩群的浮游有孔虫、固着蛤、圆笠虫指示其沉积时代为晚白垩世Cenomanian末期到Maastrichtian[125,127]。浅海相沉积之上普遍缺乏沉积,仅在洛克宗山地区零星分布陆相砂岩和砾岩,时代可能为古近纪[125]。

-

塔里木盆地西部晚白垩世—始新世沉积了一套数百米厚的海陆交互相地层。其中富含海相生物化石的灰岩最早出现于Cenomanian早期(~100 Ma),至始新世末期(~37 Ma)完全消失[71,128⁃131]。在此期间,塔里木陆表海经历了五次明显的海侵与海退旋回,海退期间沉积环境以冲积平原为主,而海侵期间则以滨浅海相为主,整体古水深较浅,生物繁盛[129⁃131]。

塔里木陆表海的第三次海侵(阿尔塔什组—齐木根组下段)影响范围最广[130],最深可达30~50 m[132],第四次和第五次逐渐向西减少,因此在塔里木盆地不同区域海相消失的时间存在明显差别。库车坳陷最年轻海相地层位于小库孜拜组下段,其中的腹足Euspira achatensis⁃Sigmesalia sulcata组合和沟鞭藻Apectodinium指示海相沉积延续到始新世早期[74]。西南坳陷喀什以东区域,最年轻海相地层位于乌拉根组的顶部,古生物化石(钙质超微、沟鞭藻、双壳、介形虫)约束其时代为始新世中晚期的Bartonian早期[74,128],磁性地层学研究则更进一步将最年轻海相地层时代约束为~41~40 Ma(表1)[72⁃73](图3h)。西南坳陷喀什以西区域最年轻海相地层位于巴什布拉克组中段,基于钙质超微、沟鞭藻、双壳、介形虫等古生物,约束其时代为始新世晚期的Bartonian晚期—Priabonian[74,128],随后的磁性地层学研究进一步约束其时代为~38~37 Ma[70⁃71]。自此之后,塔里木盆地进入紫红色泥岩与砂岩互层主导的陆相河流—湖泊沉积环境(图4)。

-

在喜马拉雅山南侧的低喜马拉雅地区,东西向断续保存着一套古近系海相地层,主要地层记录包括尼泊尔Tansen盆地的Bhainskati组、印度Subathu盆地的Subathu组以及巴基斯坦Kohat盆地的Kohat组[79]。这套地层记录了一次短暂的海侵,最底部为滨岸石英砂岩,然后转变为半局限—局限环境生屑灰岩,生物主要为腹足和双壳,含少量底栖大有孔虫化石,顶部被源自喜马拉雅的西瓦里克群碎屑物质不整合覆盖,由浅海相环境转为陆相环境[78⁃79,137⁃139]。根据地层中有孔虫化石的时代,这些海相地层被约束为始新世中期(44~41 Ma[140⁃142])。

4.1. 松潘—甘孜陆表海

4.2. 羌塘陆表海

4.3. 北拉萨陆表海

4.4. 阿克赛钦陆表海

4.5. 塔里木陆表海

4.6. 低喜马拉雅陆表海

-

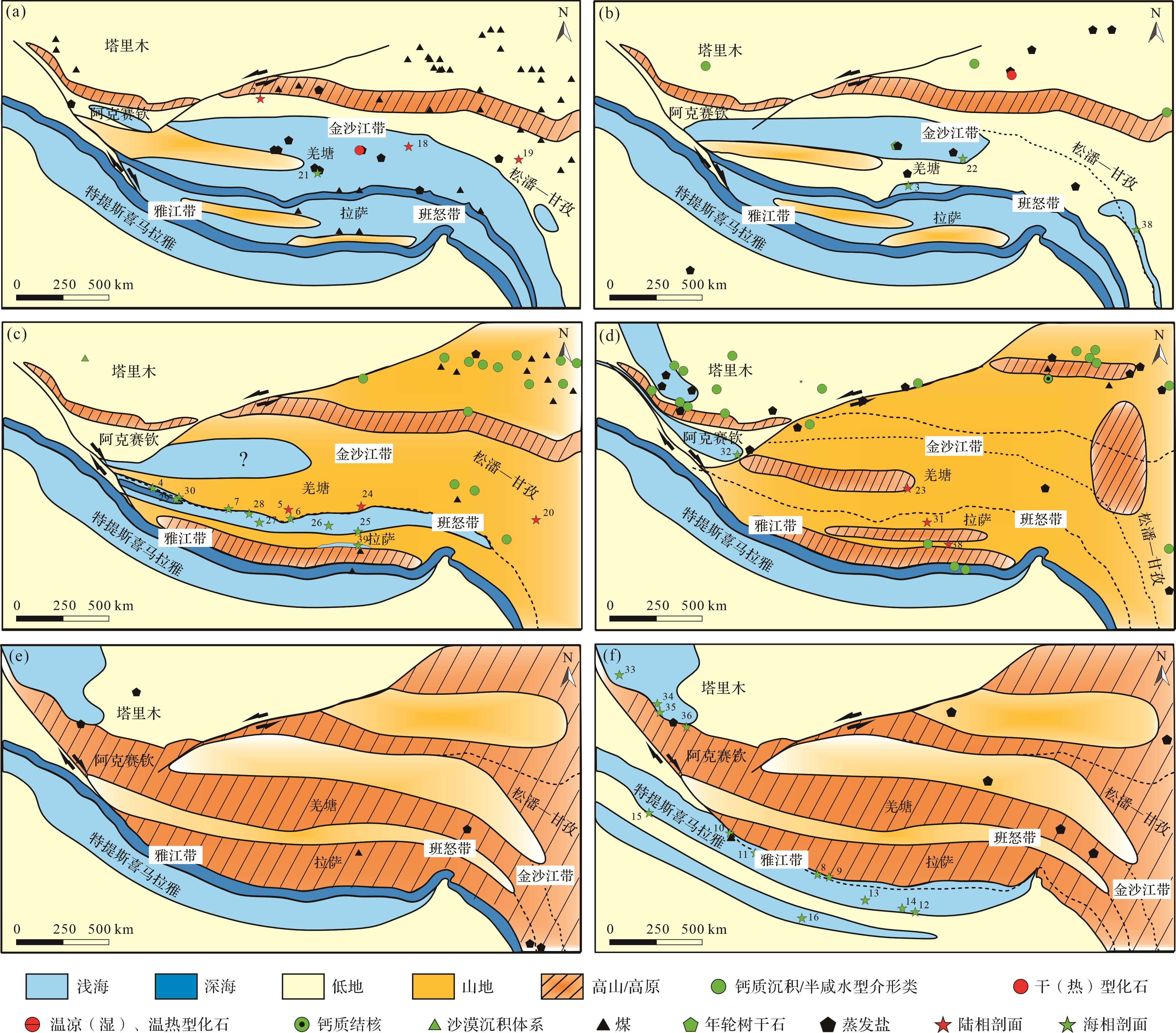

青藏高原由海变陆的演变历史与特提斯域大洋消亡历史密不可分。由北至南,三个主要的大洋分别是以金沙江缝合带为代表的古特提斯洋,以班怒带为代表的中特提斯洋和以雅江带为代表的新特提斯洋。古、中、新特提斯洋先后关闭的过程控制了青藏高原从北向南依次发生由海变陆的转变。早—中侏罗世古特提斯洋已经关闭,中特提斯洋正处于大洋俯冲阶段,此时,区域性的海侵影响到了北羌塘以及甘孜地区,导致该地区出现陆表海(图4a、图5,6)。在晚侏罗世时期,班怒洋内东卡错微陆块、拉萨先后和羌塘碰撞,导致南羌塘自北向南隆升,浅海环境局限在南羌塘的南缘,而此时北羌塘东部亦发生隆升,浅海呈现向西的开口(图4b、图5,6)。在早白垩世,在班怒洋自东向西、自北向南穿时关闭过程中[58,60],半深海—深海环境局限在班怒带西侧,北拉萨为陆表海环境,北羌塘浅海环境进一步向西萎缩(图4c、图5,6)。在晚白垩世,由于早期高原与山脉的构造抬升[68],青藏高原内部海洋环境基本完全消失,仅在北缘的塔里木和阿克赛钦地区仍存在陆表海(图4d、图5,6)。在古新世时期,阿克赛钦海消失,塔里木陆表海依然持续发育,此时新特提斯洋壳俯冲殆尽,开始进入初始碰撞阶段(图4e、图5,6)。在始新世时期,塔里木陆表海和特提斯喜马拉雅地区浅海环境演化到了最后阶段,在低喜马拉雅出现短暂的陆表海(图4f、图5,6)。

Figure 5. Changes in space and time from the sea to the land on the Tibetan Plateau: the Jinsha remnant sea, the Bangong⁃Nujiang remnant sea and the Yarlung⁃Tsangpo remnant sea

青藏高原由海变陆的过程同时受到构造作用和海平面变化两个因素的控制。总体上,缝合带残留海的消亡更多受到构造作用的控制,各个缝合带的残留海展现从北至南依次消亡特征,与青藏高原各主要地体从北向南依次拼贴的过程一致(图5)。与之不同,大陆地体上陆表海的出现和消亡主要受全球海平面的影响。北羌塘和松潘—甘孜中晚侏罗世陆表海的出现可能和此时全球海平面的快速上升有关(图6)。北拉萨早白垩世陆表海的出现尤其是郎山组碳酸盐的出现,对应着全球海平面开始上升,表明全球海平面变化强烈地影响这一阶段转变以及随后的碳酸盐沉积的扩张[59](图6)。而北拉萨陆表海在晚白垩世早期(93~91 Ma)突然全部消亡则是北拉萨古高原的开始形成导致的[68]。白垩纪中期是全球海平面快速上升的时期,晚白垩世阿克赛钦以及塔里木地区陆表海的出现正好与此对应,始新世低喜马拉雅海的出现对应该时期的一次海侵(图6)。喜马拉雅和塔里木陆表海的最终消失也和新生代以来全球海平面的持续降低吻合(图6)。值得注意的是,相比青藏高原拉萨地体和喜马拉雅地区,青藏高原中北部的基础地质资料还较少。虽然本研究提出北羌塘侏罗纪—白垩纪受到海侵的影响,但是相关的最高海相层的时代还存在一些争论[27]。与之类似,松潘—甘孜的瑞环山组中的古生物化石(珊瑚、层孔虫、水螅、苔藓虫等)延续时间较长,还需要更多资料来准确约束其时代。

-

依据含海相生物化石灰岩约束的塔里木陆表海主要存在于晚白垩世—始新世晚期的盆地西部,盆地东部不受海侵的影响[128⁃131]。然而,孙镇城等[146]在更遥远东部的柴达木盆地七个泉地区始新世中晚期下干柴沟组上段发现了钙质超微化石Reticulofenestra bisecta,Ma et al.[147]在邻近区域相同层位报道了源自海洋藻类的生物标志物24-正丙基胆甾烷(24-npc),据此认为塔里木海侵向东最远可达柴达木盆地西部。

在塔里木盆地西南坳陷,郝诒纯等[148]报道了克孜洛依组和安居安组中存在大量有孔虫Ammonia、Cibicidoides、Pararotabid、Eponides等,据此推测中新世早—中期本区仍与西部古海相通。裘松余[149]指出,西南坳陷和库车坳陷的有孔虫、介形类Ammonia beccarii⁃Cyprideis littoralis组合与古近纪古生物面貌截然不同,并非前期海侵的残留,而是中中新世海侵的产物。郭宪璞等[150]更进一步勾勒出中新世海侵范围西自喀什,经阿克苏、库车,向东延伸至库尔勒一带。Ritts et al.[151]在塔东南坳陷米兰河剖面棕红色泥岩层中,除了发现前面提到的Ammonia有孔虫群,还发现了浮游有孔虫Catapsydrax spp.,Globigerina quinqueloba,Globigerina venezuelana,Globorotaliamayeri和Hanzawaia boueana,表明中新世塔东南区域也曾一度为极浅的海洋环境。在更东部的柴达木盆地中部,Sun et al.[71]在中中新世地层中发现了长链烯酮,它由少数几种特定海洋藻类产生,未见于现代内陆湖泊,据此推测海水经塔里木盆地,向东入侵最远到达了柴达木盆地腹地。值得注意的是,柴达木盆地的年代地层格架争议较大,采用不同的磁性地层学对比方案显示盆地的沉积时限为52~7 Ma[152]或26~5 Ma[153]。最近柴达木盆地碳酸盐U-Pb的结果同样难以解决这个难题,不同团队根据碳酸盐U-Pb年龄的锚点重新解释地层学数据,发现盆地开始于27.4 Ma[154]或早始新世[155]。如果采用Ji et al.[152]的时间框架,Sun et al.[71]认为的海侵发生在15~11 Ma,而采用Wang et al.[153]的方案,海侵则发生在9.0~7.5 Ma。

在中新世紫红色泥岩与砂岩互层的陆相地层中,出现延伸至柴达木盆地中部的海侵,挑战了长期以来基于含海相生物化石灰岩所约束的海域时空范围[33],争议的解决有赖于未来更多可靠证据的获得。

-

白龙冰河组分布于北羌塘白龙冰河地区,代表着该地区最高海相层。白龙冰河组由西藏自治区区调队于1986年建组,原义指索瓦组灰岩之上的一套以细砂岩、粉砂岩和生屑灰岩为主的浅海相沉积[156]。白龙冰河组的时代是否延续到早白垩世存在较大争议。根据菊石化石Virgatosphinctes sp.,V. cf. subfrequens,V. minusculus,V. cf. pompeckji,V.cf. kraffti,V. cf. frequens,Aulacosphinctes sp.,Subplanites sp.,Spiticeras sp.,Paraboliceras sp.,Properisphincies sp.,Perisphinctes sp.,Perisphinctinae,Progeronia sp.,Alligaticeras sp.,建组剖面白龙冰河组的时代被限定为晚侏罗世[156]。伊海生等[157]发现类似白龙冰河组的地层在羌塘分布广泛,在长龙梁等地可见,鉴定出15属29种菊石,被划分为Progeronia⁃Alligaticeras、Kossmatia⁃Euprionoceras、Aulacosphinctoides⁃Streblites、Aulacosphi nctes⁃Virgatosphinctes、Berriasella⁃Blanfordi ceras等五个组合,时代指示晚侏罗世Oxfordian—Tithonian。虽然并未发现Barriasian标准菊石带的重要分子,但是根据菊石产出层位之上还有海相灰岩,推测海相环境持续到了早白垩世[157]。在半岛湖地区,白龙冰河组发现的双壳Radulopecten scarburgensis、R.moondanensis以及珊瑚Cladophyllia qeibulaensis、Stylosmilia chaputi指示时代为晚侏罗世Kimmeridgian至Tithonian,同时也暗示地层顶部甚至可能延续至早白垩世早期[158]。

北羌塘胜利河一带的白龙冰河组分布有大量的油页岩[159⁃161]。油页岩Re-Os同位素定年结果为101±24 Ma[27]和124. 5±4.3 Ma[162]。这一年龄大幅晚于其他地区菊石、双壳等大化石所给出的时代,但是和孢粉化石给出的时代较为一致。典型孢粉分子Classopollis、Dicheiropollis、Steevesipollenites sp.、Senega losporites sp.、Lygodiumsporites subsimplex等指示时代为早白垩世[163]。然而,Re-Os体系是否在油气形成、运移过程中扰动或者重置还需要进一步评估。此外,孢粉化石给出的时限较为宽松。

Yin[164]系统总结了目前白龙冰河组的时代争议,并修订了前人在白龙冰河组中发现的菊石和双壳化石,如伊海生等[157]将Aulacosphinctes修订为Lobosphinctes sp.。在此基础上,认为白龙冰河组整体沉积于中侏罗世Bathonian。可见,目前白龙冰河组的时代还有巨大争议,未来还需要更多确切的多方面的证据。

-

喜马拉雅地区最高海相层在我国境内分布在定日、岗巴和亚东一带,包括宗浦组(遮普热山组)、恩巴组(油下组)和扎果组(申克扎组),其中宗浦组形成于以货币虫灰岩为主的浅海环境,化石丰富,恩巴组为以绿色调为主的三角洲前缘环境,扎果组为以红色调为主的三角洲平原环境[13,41⁃43,99⁃100,103,165⁃166]。

徐钰林[165]基于钙质超微化石将定日地区恩巴组—扎果组时代限定在~38 Ma(NP15-17),Wang et al.[13]在此基础上进行了修订,将恩巴组限定为46~37 Ma(NP15-17),扎果组归于37-34 Ma(NP18-20)。但是之后Zhu et al.[99]基于浮游有孔虫认为油下组的时代为~50 Ma(P8),Najman et al.[100]同时研究了钙质超微(NP11-12)和浮游有孔虫(P7-8),得到类似的结果(52.8~50.6 Ma)。胡修棉等[41]对恩巴组中浮游有孔虫进行重新鉴定,认为其可延续至45 Ma(P11-12a)。Hoshina et al.[103]对钙质超微化石进行了鉴定,并采用核密度统计方法限定钙质超微组合的年龄,以最小化再旋回物种的影响,认为恩巴—扎果组的沉积年龄为53~52 Ma(CNE3或NP11)。Jiang et al.[42]对定日—岗巴地区数据进行重新评估,认为海相沉积可以延续至Bartonian-Priabonian(41~34 Ma),但Zhang et al.[43]进行了反驳,其同时利用底栖大有孔虫(SBZ7)、浮游有孔虫(E7)以及碎屑锆石最大沉积年龄将恩巴组时代约束为~49 Ma。

上述结果主要来自对定日曲密巴剖面的研究,之后相关学者在亚东地区开展了更为深入的研究。Jiang et al.[42]对亚东堆纳地区恩巴组和扎果组浮游有孔虫进行了研究,认为时代为41.3~38 Ma(E10-E13)。Wang et al.[65]对堆纳地区油下组中的介形虫进行了研究,认为其时代为晚始新世Bartonian-Priabonian阶,进一步支持Jiang et al.[42]的结果。Zhang et al.[43]提出,Jiang et al.[42]识别的关键年代化石Chiloguembelina cubensis可能为白垩纪再旋回的Pseudoguembelina costulata,这种“错误”的鉴定可能引起结果的差异。

上述对新特提斯洋最高海相层的时代限定存在较大差异,而导致该结果的一个关键因素在于恩巴组和扎果组中存在大量白垩纪至古近纪再旋回的生物化石,其再旋回比例可到50%甚至更高,此外不同学者采用不同方法和参照获得的生物地层结果难以进行对比[100,103]。

关于新特提斯海最高海相层的争议仍悬而未决,这直接限制了进一步讨论新特提斯洋消亡的时间和方式。从区域上来看,新特提斯洋北侧即亚洲一侧海退出的时间在55~49 Ma[37⁃40,91,94];而在西侧Zanskar地区,海退出的时间约束在~46 Ma[76,104]。那么,如果印度一侧的海退时间为早始新世~52~49 Ma,那么,雅鲁藏布海为南北一致、自东向西的海退模式;若印度一侧海退延续至晚始新世~35 Ma,那么雅鲁藏布海为自北向南、自中部向两侧的海退模式。其中后者与万晓樵[167]基于底栖大有孔虫恢复的海消亡模式一致,其认为在Lutetian期雅鲁藏布海仍然相通,印度与冈底斯在仲巴一带相碰导致中部海率先消失,随后两板块沿东西两侧相继靠拢,边缘海逐步向两侧退去。不过需要注意的是,大部分最高海相沉积记录均遭受了不同程度的侵蚀过程,因此基于现存的最高海相沉积获得的海退时间差异也可能是不同程度侵蚀的结果。

6.1. 新生代塔里木盆地最大海侵范围与最高海相层时代

6.2. 北羌塘白龙冰河组的时代

6.3. 喜马拉雅最高海相层的时代与海水退出的方式

-

(1) 金沙江、班怒带、雅江带残留海的消亡由构造作用主导,展现从北至南依次消亡特征,其中金沙江残留海消亡于三叠纪末期、班公—怒江残留海消亡于侏罗纪末期—早白垩世、雅鲁藏布残留海消亡于始新世,与青藏高原由各个地体从北向南依次拼贴形成的过程相一致。

(2) 与残留海不同,大陆地体上陆表海的出现和消亡主要受海平面的影响。北羌塘和松潘—甘孜中—晚侏罗世陆表海、北拉萨早白垩世陆表海、晚白垩世阿克赛钦—塔里木陆表海以及始新世低喜马拉雅海的出现对应这些时期的海侵,而低喜马拉雅和塔里木陆表海的最终消亡和新生代以来全球海平面的持续降低吻合。

青藏高原由海变陆的历史将为认识区域上的深部动力学过程、古地理和古环境变迁、古气候效应、生物演化提供重要的边界条件。未来需要对关键争论问题进一步深化研究,对关键地层开展多学科地质年代学的研究,也有赖于新方法、新技术的运用。同时,青藏高原由海变陆过程对气候变化的影响也需要开展数值模拟的工作,以便进一步探讨与亚洲季风、中亚干旱化等因素的相互作用。

消失的海类型* 地体或缝合带 地层名称 剖面编号 剖面名称 地理位置 GPS 岩性 沉积环境 沉积时代 时代依据 参考文献 残留海 金沙江带 巴颜喀拉山群 1 马兰山—饮马湖剖面 青海玉树治多县 N 35°50'05.81"E 90°44'46.37" 砂岩 浅海陆棚 晚三叠世Norian 双壳化石 [30] 叶尔羌群 2 天浒河剖面 新疆且末县 N 36°30'33.48"E 86°06'25.96" 砾岩、砂岩和泥岩 冲积扇—湖泊 早—中侏罗世 植物化石 [31] 残留海 班怒带 沙木罗组 3 纳江错—尕阿错剖面 色林错北 N 32°12′4.86″E 88°51′3.18″ 灰岩 浅海 晚侏罗世Oxfordian-Kimmeridgian 底栖有孔虫和150 Ma侵入岩脉 [32] 沙木罗组 4 热邦错剖面 日土东 N 33°08'22.38"E 80°42'53.68" 灰岩、砂岩、泥岩 三角洲—浅海 早白垩世晚Aptian-Albian 圆笠虫和最年轻碎屑锆石 [33] Kvc 5 4 MK 尼玛县 N 32.07°E87.44° 砾岩、砂岩、火山碎屑岩 冲积扇—河流 早白垩世118 Ma 火山灰锆石U-Pb [34] J-K 6 / 尼玛县 N 31.76°E87.52° 砂岩、泥质岩 海相 早白垩世125 Ma 碎屑锆石U-Pb [34] 仲岗洋岛 7 / 改则县洞错北 N 32°19′E84°45′ 玄武岩、灰岩 浅海 早白垩世141-135 Ma 粗安岩锆石U-Pb定年 [35] 残留海 雅江带 加拉孜组 8 错江顶曲下B剖面 仲巴 N 29°56′19″E 84°19′32″ 灰岩、泥岩、砂岩 扇三角洲—浅海 早始新世Ypresian 底栖大有孔虫和凝灰岩锆石U-Pb年龄 [36⁃37] 加拉孜组 9 罗布岗日剖面F-H 萨嘎 N 29°48′E 84°54′ 灰岩、泥岩、砂岩 扇三角洲—浅海 早始新世Ypresian 底栖大有孔虫、碎屑锆石U-Pb [38] 达机翁组 10 达机翁剖面 札达 N 31°48′21″E 80°04′49″ 灰岩、泥岩、砂岩、砾岩 扇三角洲 早始新世Ypresian 底栖大有孔虫;最年轻碎屑锆石 [39] 达金组 11 达金剖面 冈仁波齐山附近 N 31°00′E 81°15′ 泥岩、砂岩、砾岩 扇三角洲 早始新世Ypresian 底栖大有孔虫 [40] 扎果组 12 古鲁浦剖面 亚东 N28°03′E89°11′ 页岩、砂岩 海陆过渡 晚始新世Bartonian 浮游有孔虫;钙质超微 [41⁃43] 宗浦组—恩巴组 13 曲密巴剖面 定日 N 28°41′E 86°43′ 灰岩、钙质泥岩夹灰岩和砂岩 浅海—陆棚 晚Ypresian—早Lutetian 底栖大有孔虫;钙质超微 [7,41⁃42] 宗浦组—恩巴组 14 增布东剖面 岗巴 N 28°16′E 88°31′ 灰岩、钙质泥岩夹灰岩和砂岩 浅海—陆棚 晚Ypresian—早Lutetian 底栖大有孔虫;钙质超微 [41⁃43] 消失的海类型* 地体或缝合带 地层名称 剖面编号 剖面名称 地理位置 GPS 岩性 沉积环境 沉积时代 时代依据 参考文献 陆表海 松潘—甘孜 巴颜喀拉山群上部 17 饮马湖剖面 青海治多饮马湖、巴颜喀拉扎朵 N 35°33'38.78"E 90°38'46.54" 泥岩、砂岩 浅海陆棚—海陆交互相,最高海相层 晚三叠世Nornian 滨海相双壳类动物群 [44] 年宝组 18 墩日剖面 青海玉树治多县索加乡 N 34°10'12.32"E 93°26'21.67" 粉砂质泥岩与中至粗粒岩屑长石砂岩互层,含煤线及薄煤层 河流—河流三角洲 早侏罗世 孢粉和植物化石 [45] 年宝组 19 桑日麻—年宝剖面 青海省玛多县桑麻、哇赛、年宝 N 33°32'14.86"E 98°53'36.27" 由安山岩、流纹岩、晶屑凝灰岩夹含煤碎屑岩,底部流纹质火山角砾岩组成 河流—三角洲,间有短暂的湖泊—沼泽相 早侏罗世;169.1~199.08 Ma 植物化石;安山质熔岩的全岩K-Ar年龄 [46⁃49] 瑞环山组 38 皮擦沟剖面 四川新龙县 N 30°00'40.19"E 100°13'31.39" 碳酸盐岩夹碎屑岩 浅海 晚侏罗世—早白垩世 珊瑚化石 [50] 未建名 20 甘孜剖面 四川省甘孜县西部 N 31°32′33.612″ E 99°41′17.952″ 砾岩和砂岩 冲积扇—辫状河 宽泛的白垩纪 孢粉化石 [51⁃52] 陆表海 羌塘 索瓦组 21 毕洛错东剖面 毕洛错东 N 32°54′41″E 88°55′55″ 灰岩 浅海 中侏罗世末Bathonian—Callovian 底栖有孔虫、双壳 [53⁃54] 雪山组 22 雁石坪剖面 雁石坪 N 33°35′E91°35′ 砂岩 潮坪—三角洲 最晚侏罗世—早白垩世 碎屑锆石U-Pb [55] 阿布山组 23 阿布山剖面 双湖县南 N 33°09'01.61"E 88°43'40.32" 砾岩、砂岩、泥岩 河流—湖泊 白垩纪中期111~83 Ma 磁性地层、孢粉、碎屑锆石U-Pb [56⁃57] 阿布山组 24 马登剖面 兹格塘错北 N 32°13'09.92"E 91°03'55.43" 砂岩、砾岩 河流 白垩纪中期105 Ma 火山岩锆石U-Pb [58] 陆表海 北拉萨 多尼组、郎山组 25 保吉剖面 班戈县 N 30°57'54.85"E 90°19'33.83" 灰岩、泥灰岩、砂岩 浅海—潮坪 白垩纪中期晚Aptian—早Cenomanian 圆笠虫 [59] 多巴组、郎山组 26 雄梅剖面 申扎县 N 31°19'9.09"E 88°51'22.38" 灰岩、泥灰岩、砂岩 浅海—潮坪 多巴组为早白垩世122~110 Ma,郎山组为白垩纪中期晚Aptian—早Cenomanian 火山灰锆石、碎屑锆石U-Pb,圆笠虫 [59⁃60] 多尼组、郎山组 27 郭龙剖面 措勤县 N 31°26'23.6"E 85°24'46.6" 灰岩、砂岩 浅海—三角洲 白垩纪中期Aptian—Cenomanian 火山岩锆石U-Pb、圆笠虫 [59,61⁃62]

DownLoad:

DownLoad: