HTML

-

沉积物重力流是浅水沉积物向深水盆地输运的主要动力机制,对塑造盆底地形和形成规模宏大的深水沉积砂体起到十分重要的作用[1⁃2]。沉积物重力流的形成属于典型的事件沉积,普遍经历“触发—搬运—沉积”全过程,也称重力流事件;单一的重力流事件多包含不同类型的流体,且搬运演化的过程中不同类型的流体会发生相互转化,导致其搬运演化和沉积过程异常复杂[1,3⁃7]。因此,从过程沉积学的角度理解沉积物重力流的搬运演化与沉积过程是历代沉积学家的夙愿[8⁃12]。

关于沉积物重力流搬运演化与沉积过程的认识大致可以分为两个主要阶段。第一个阶段以野外露头相域解析和水槽模拟实验为主要的研究手段,构建了环境水体混入稀释主控的从粗粒高浓度碎屑流向细粒低浓度浊流搬运演化的经典模式[13⁃14]。这一搬运演化模式后期与滑动、滑塌等重力驱动搬运过程融合,发展为广为人知的“滑动—滑塌—碎屑流—浊流”的搬运演化模式,强调重力流搬运演化过程的有序性和连续性[15⁃16]。第二个阶段即近二十年,在深水沉积物重力流原位监测等先进科学技术手段支撑下,大量新的流体类型和沉积过程被发现,如超临界浊流、混合型重力流、过渡型重力流等,挑战了环境水体混入稀释主控的搬运演化与沉积过程的传统认识[5⁃6,17⁃25]。首先,在沉积物重力流搬运演化的早期阶段,认识到双层结构的高密度浊流易于达到超临界态[26⁃27],并且存在广泛发育的超临界流与亚临界流相互转化形成大型阶梯状沉积底形的现象[28⁃29]。其次,在沉积物重力流搬运演化的晚期阶段,认识到浊流侵蚀泥质基底或者砂质沉积物的卸载导致流体泥质含量增加可抑制流体湍动[2,30⁃31],使得浊流转化为泥质碎屑流,形成混合型或过渡型重力流,并在相对沉积远端形成特有的混合事件层或薄层砂泥频繁互层的过渡型重力流沉积[17⁃18,30,32⁃36]。因此,如何将这些新的流体类型和重力流搬运演化过程认识与传统的环境水体混入稀释主控的搬运演化与沉积过程认识进行合理的融合,形成更为真实可靠的沉积物重力流搬运演化与沉积过程综合认识成为当前的研究热点[7,37⁃39]。此外,现阶段大量关于沉积物重力流搬运演化过程的新认识主要是基于水下流体原位监测、水槽模拟实验和数值模拟实验等技术方法[40⁃42],如何从沉积物中有效地恢复沉积物重力流的搬运演化与沉积过程仍然是摆在沉积学家面前的难题之一[7,12]。

考虑到上述问题的复杂性和急迫性,笔者基于多年沉积物重力流研究的经验和国内外文献的系统调研,对沉积物重力流搬运演化与沉积过程的认识谈一些粗浅的看法,以求抛砖引玉,引起国内沉积学同仁的重视。深入理解沉积物重力流搬运演化与沉积过程是有效解决相关术语争论、形成沉积物重力流标准化认识的最佳途径。

-

沉积物重力流(Sediment Gravity Flow):是指在重力作用下发生流动的,弥散有大量沉积物的高密度流体(气体、液体、水上、水下);根据重力流中沉积物颗粒的支撑机制,可进一步划分为杂基支撑为主的碎屑流、颗粒碰撞支撑为主的颗粒流、超孔隙流体压力支撑的液化流和流体湍动支撑的浊流四种类型[43]。重力驱动下发生的,能够形成重力流沉积的“触发—搬运—沉降”全过程统称为重力流事件,其沉积物中既包含不同重力流类型的沉积产物,也包含非重力流沉积产物[1⁃2]。例如,滑动、滑塌沉积并非重力流沉积,而是重力流事件中的块体沉积,需要与重力流流体沉积区分开来。

超浓密度流(Hyperconcentrated Density Flow):指沉积物浓度高、黏性颗粒含量较低,或者快速流动导致的内部搅动减弱颗粒间内聚力而形成的一种非牛顿流体[44]。超浓密度流实际上包含前人提到的砂质碎屑流、无黏性或低黏性碎屑流、惯性流或颗粒流等多种流体类型[44]。

超临界沉积物重力流(Supercritical Sediment Gravity Flow):根据水下弗劳德数的定义(Frd=U/(gRCh)1/2;R=ρs/ρ-1),U为流体速度,g为重力加速度,h为流体的厚度,C为悬浮沉积物的体积浓度,R为沉积物的悬浮比重,ρs为沉积物的密度,ρ为环境水体密度,可将沉积物重力流分为三种类型,即:超临界沉积物重力流(Frd大于1),临界流沉积物重力流(Frd等于1),亚临界流沉积物重力流(Frd小于1)[45⁃46]。弗劳德数为1的临界状态很难保持,因而以超临界和亚临界沉积物重力流最为常见[26]。

双层流(Stratified or Bipartite Flow):指由高密度快速流动的底层和低密度慢速流动的上层构成的具有双层结构的密度流[47⁃48],高密度浊流多具有双层结构,这种双层构造形成的密度差也是超临界浊流发育的一个主要原因[7,19]。

水力跳跃(Hydraulic Jump):当超临界流体向亚临界流体流动时,在二者接触界面的流体发生明显抬高减速现象,并使超临界流转化为亚临界流[49⁃50]。水力跳跃强度可以由流出的亚临界流厚度(h2)与流入的超临界流厚度(h1)的比值来定义,同时与能量的丢失程度(ΔH)成正比,主要受流入的超临界流弗劳德数(Fr1)大小的控制[50]。根据能量丢失程度由小到大,可以将水力跳跃依次划分为波状水跃、弱水跃、振荡水跃、稳定水跃和强水跃。

间隔分层(Spaced Stratification):指单层厚度5~10 cm,底部微弱反序,上部块状,呈平行分层、垂向上多层叠置形成的沉积构造,不同层之间沉积物粒度和分选多变,内部平行分布的侵蚀界面发育,多指示高密度浊流底部高浓度沉积产物[51⁃52]。

粗略分层(Crude Stratification):指内部侵蚀界面不明显,沉积物粒度由粗到细和由细到粗连续变化形成的类似平行分层单元在垂向上叠置形成的沉积构造,单层厚度多大于间隔分层的单层厚度,多指示高密度浊流底部高浓度沉积产物[7,10,52]。

牵引毯(Traction Blanket):指在高密度浊流底部形成的薄层高浓度惯性沉积层的剪切沉积作用,导致粒径不同的沉积物同时沉淀的现象[1,51,53]。根据沉积物浓度的局部差异,牵引毯沉积层进一步可划分为底部的摩擦区(沉积物浓度介于45%~65%),中间的碰撞区(沉积物浓度介于9%~45%)和上部的过渡区(沉积物浓度小于9%)三个主要部分[52⁃53]。

旋回坎/周期阶坎(Cyclic Steps):指在高弗劳德数条件下形成的、一系列向上游方向移动的大型阶梯状沉积底形,迎流面主要是亚临界流加速卸载形成的宽缓状沉积,背流面主要是超临界流作用下的水力跳跃作用形成的下降陡坎[54]。旋回坎多为不对称性底形,根据不对称样式可以进一步分为上游不对称旋回坎和下游不对称旋回坎,前者多发育于低能沉积环境,后者发育于高能沉积环境[54];根据旋回坎的沉积和迁移特征,可以分为侵蚀型、部分侵蚀型、搬运型、部分沉积型和沉积型旋回坎[46,54⁃55]。

混合型重力流(Hybrid Sediment Gravity Flow):指同一重力流事件中由于流体转化形成的同时具有多种流变性质的流体,现阶段的研究更加关注浊流向泥质碎屑流转化形成的混合流体,其沉积序列称为混合事件层(Hybrid Event Bed),从下到上可以划分为H1到H5五个部分[17,33]。从沉积作用过程的连续性考量,碎屑流与浊流之间必然存在混合现象,大量研究证实无论是砂质碎屑流向浊流的转化还是浊流向泥质碎屑流的转化都可以形成混合型重力流沉积[17,56]。

过渡型重力流(Transitional Sediment Gravity Flow):指流体从高雷诺数(浊流)变为低雷诺数(碎屑流)或者从低雷诺数变成高雷诺数时产生湍流构造的流体[17],雷诺数介于2 000~10 000[57],按照流体雷诺数由大到小顺序,包含位于浊流与泥质碎屑流之间的湍流增强过渡流(Turbulence-Enhanced Transitional Flow,TETF)、下部过渡塞流(Lower Transitional Plug Flow,LTPF)、上部过渡塞流(Upper Transitional Plug Flow,UTPF)三种过渡流体类型[18],其沉积产物以频繁的明暗相间的薄层砂泥互层叠置为典型特征,砂质沉积中多发育牵引沉积构造。

湍流抑制(Turbulence Dampening):沉积物浓度的增加导致的受阻沉降,其作用会使湍流受到抑制,导致流体湍动减弱;此外,黏土矿物、生物薄膜、黏土有机质复合体等强凝聚力物质的少量增加都会导致湍流作用受到抑制[58⁃61]。强凝聚力物质加入造成的湍流抑制作用是导致浊流向泥质碎屑流转化的主要原因之一[17,30⁃31]。

流体效率(Flow Efficiency):指盆地大小、盆地限制程度、盆底地貌和流体强弱共同决定的流体由沉积近端向沉积远端搬运过程中流体发生转化,将不同粒径大小的沉积物分离形成特征岩相组合类型的能力[7,46,62⁃63]。低流体效率重力流多发育于范围小、坡度陡的沉积盆地,以粗粒重力流沉积为主;高流体效率重力流多发育于范围大、坡度缓的沉积盆地,以细粒重力流沉积为主[7,63]。

-

沉积学近十年来一个显著的进展是发现超临界流体在不同的沉积环境中普遍发育,特别是在沉积物重力流中广泛发育,并且其沉积物可以得到有效的保存[5⁃6,10]。理解超临界浊流与亚临界浊流之间的转化是相对沉积近端沉积物重力流搬运演化与沉积过程的重要研究内容[55,64]。早期研究认为水力跳跃作用是控制超临界浊流向亚临界浊流转化的主要机制,近期研究进一步指示了水力跳跃过程的多样性和流体转化多成因的特征[40,65]。

-

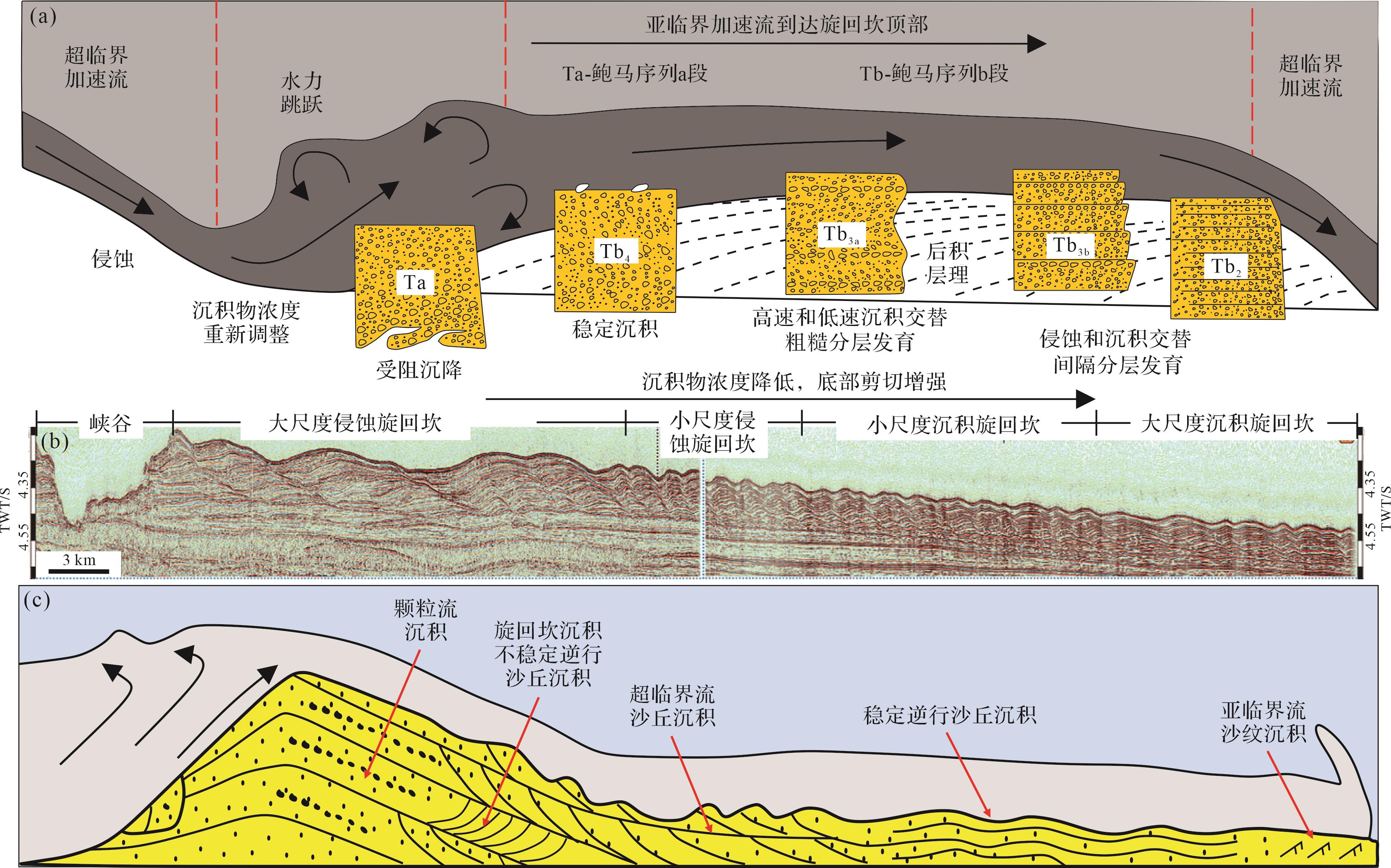

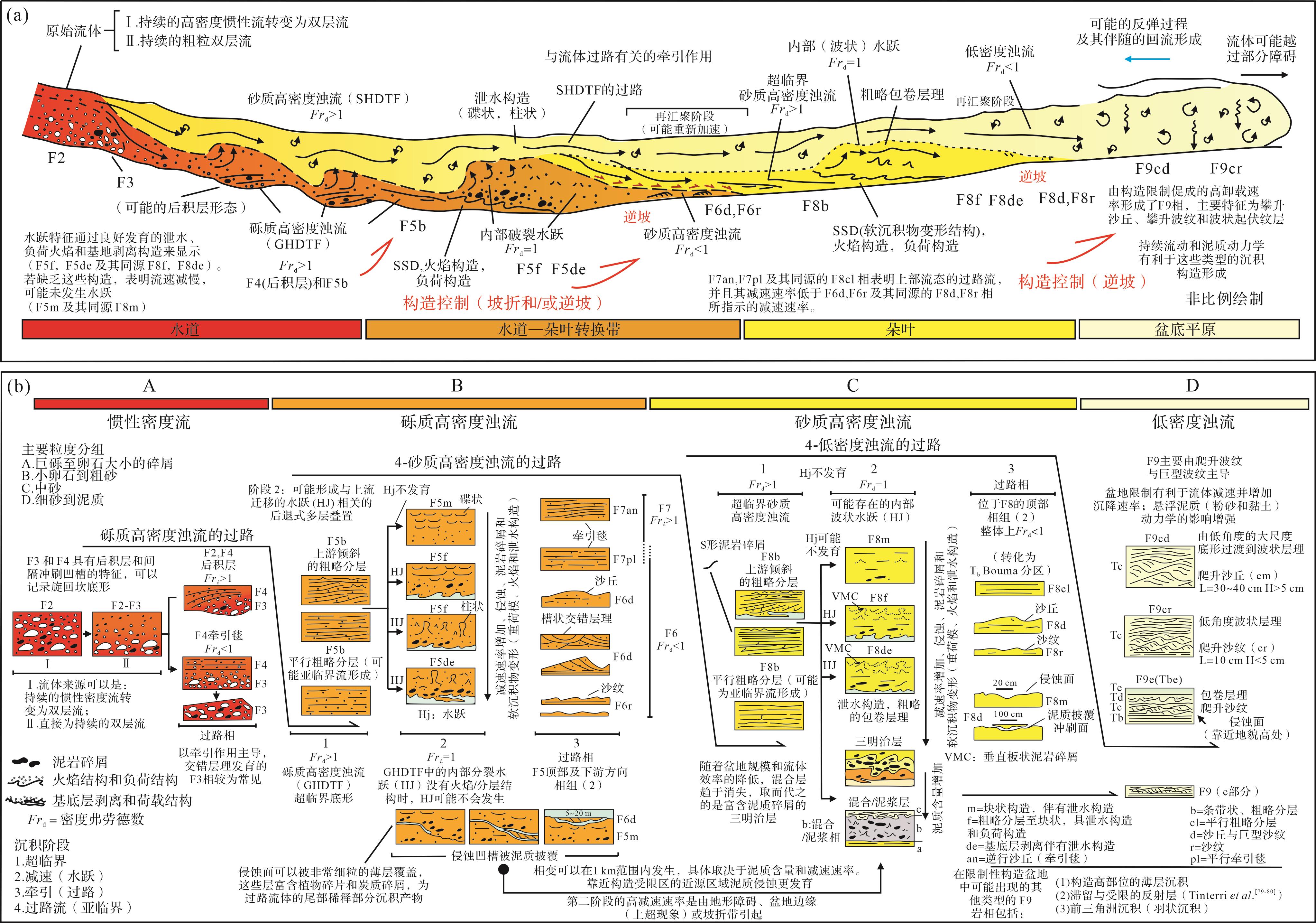

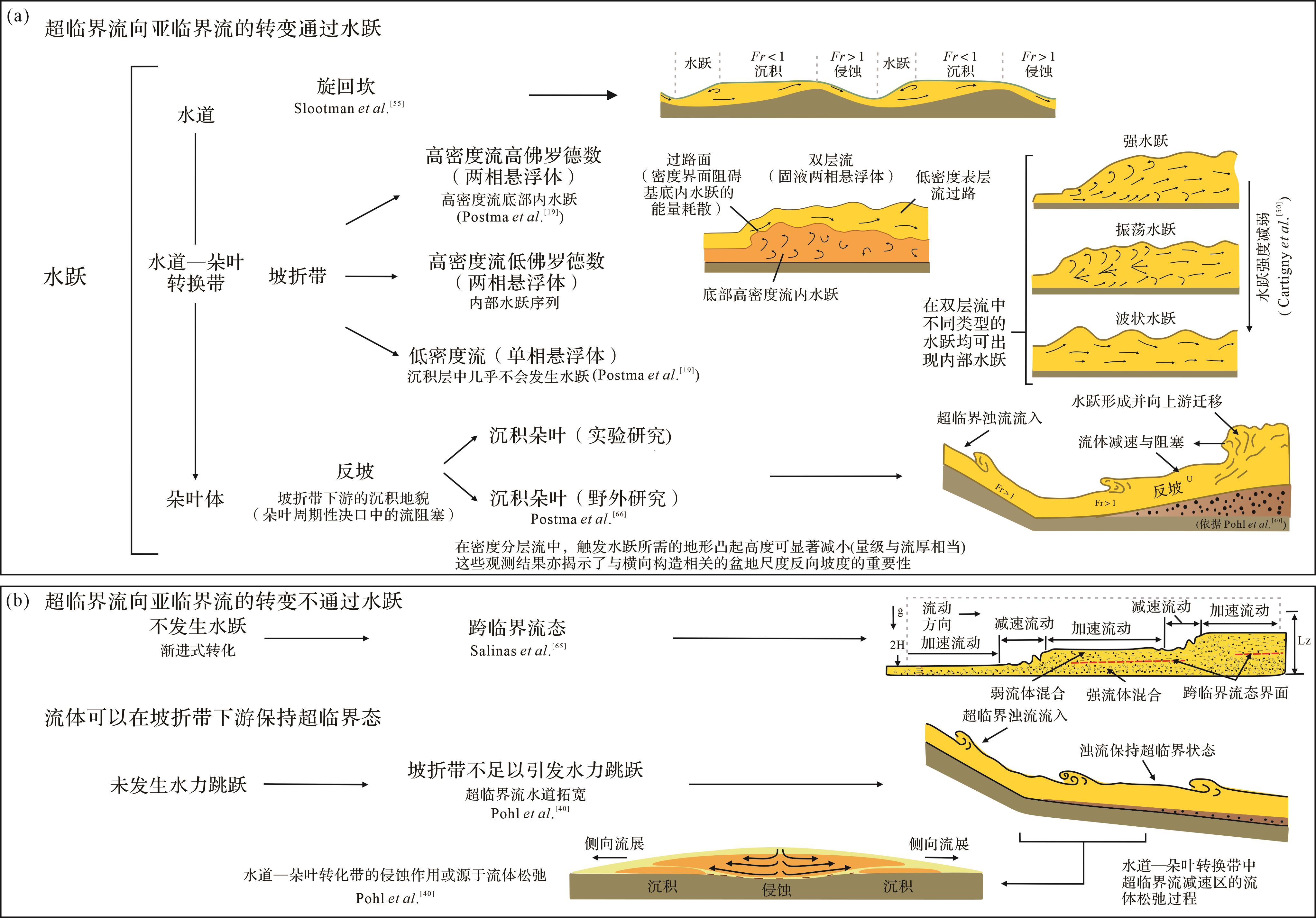

前文已述,水力跳跃作用是控制超临界浊流向亚临界浊流转化的重要原因,不同类型和强度的水力跳跃作用与不同的沉积环境存在明显的对应关系,控制了超临界流浊流沉积的发育程度及其保存潜力(图1a)[7,50]。在沉积物重力流水道环境中,由于堤岸构成的限制性环境使得流体能量得以有效保存,在地形坡度和局部地貌的控制下,超临界浊流通过水力跳跃作用向亚临界浊流转化,亚临界浊流进一步加速后再次转化为超临界浊流,如此往复的转化过程可以在重力流水道环境形成连续的大型阶梯状沉积底形,即连续的旋回坎(图1a)[29,55]。水道环境中旋回坎的波长主要由水力跳跃后亚临界流加速形成超临界流的搬运距离决定,受流体流量、深度和地形坡度综合控制[46]。

Figure 1. Transformation from supercritical flow to subcritical flow[7]

随着流体的进一步搬运,从重力流水道的限制性环境越过坡折带到达非限制性的朵叶环境时,坡折带的坡度对超临界浊流向亚临界浊流转化起到重要控制作用,形成侵蚀与沉积过程共存的水道—朵叶转换带[67⁃69]。坡折带的坡度和流体能量的大小控制了水力跳跃的类型和强度,当流体能量较强时形成具有底部高密度层的双层流,水力跳跃主要发育在底部高密度层,由强到弱可发生强水跃、振荡水跃和波状水跃等不同类型;而上部低密度层则发生过路作用继续向下游搬运(图1a)[7,19]。底部高密度层的水力跳跃作用以侵蚀构造、火焰状构造、液化构造、泥质碎屑及块状砂岩的发育为沉积记录[7,19,70]。当流体能量较弱时形成悬浮载荷主导的单相流,水力跳跃作用不发育(图1a)。

流体越过水道—朵叶转化带之后到达朵叶沉积环境,如若限制性的水道和水道—朵叶转换带是发生水力跳跃控制临界浊流与亚临界浊流转化的主要沉积环境,则非限制性的朵叶环境应该是以亚临界浊流沉积为主[67⁃68]。然而,最新的水槽模拟实验揭示并非所有的超临界浊流在坡折带处都会发生水力跳跃向亚临界流转化,存在超临界浊流越过坡折带后仍然保持超临界态的情况[40],在向下游继续搬运过程中朵叶沉积导致的反向地形坡度增加会导致超临界浊流的减速,最终在朵叶环境发生水力跳跃向亚临界浊流转化(图1a)[7,71]。当朵叶沉积形成的反向地形坡度较低,不足以对超临界流的搬运形成较大阻碍时,水力跳跃作用不会发生;相反,流体从限制性环境向非限制性环境转化,流体的高度降低与底部相互作用更加强烈,导致水道—朵叶转换带强烈的侵蚀作用发育,称为流体松弛(Flow Relaxation)导致的侵蚀作用(图1b)。这是目前解释水力跳跃作用不发育情况下,超临界浊流搬运演化与水道—朵叶转换带侵蚀作用发育的新机制[40]。在这种情况下,超临界浊流向亚临界浊流的转化是一个连续的逐级递减过程,超临界浊流与亚临界浊流之间存在跨临界流态(Transcritical Regime)的内部界面,其内部界面间歇性的不稳定性导致与平衡态偏离的自组织行为是超临界浊流与亚临界浊流转化的主要原因(图1b)[65]。综上,超临界浊流与亚临界浊流的转化与水力跳跃作用到底存在什么样的联系,水力跳跃作用是流体转化的自组织行为,还是流体受障碍物遮挡后被动改变的动力学行为,还有待深入的研究。

-

超临界浊流与亚临界浊流转化过程的新认识进一步催生出对沉积物重力流搬运演化过程中沉积底形及其组合关系的新认识[50,72]。Cartigny et al.[50]通过水槽模拟实验证实,随着超临界浊流的弗劳德数不断增大,不同强度水力跳跃控制下的沉积底形发生从稳定逆行沙丘、不稳定逆行沙丘、流槽—凹坑到旋回坎的有序演化。特别是旋回坎沉积底形的发现,对合理解释深水环境的大型波状或阶梯状沉积底形、重力流水道的形成和演化、粗碎屑中的后积层理、厚层块状砂岩成因等提供了新的沉积学观点[28⁃29,70⁃71]。

单一旋回坎主要由水力跳跃区、亚临界流加速区、超临界流加速区组成(图2a),沉积物主要在水力跳跃区和亚临界流加速区发生沉积,且沉积物组成和沉积构造随距水力跳跃区距离的增加而出现规律性的变化[26,70,73]。水力跳跃区以侵蚀充填为典型特征,大量发育的冲刷槽被厚层块状或粗尾正粒序粗碎屑沉积充填,沉积物底部火焰状构造发育,内部可含部分侵蚀成因的泥质碎屑(图2a)[70,74]。跨过水力跳跃区,高浓度的亚临界流在不断加速的过程中,底部沉积物主要以牵引毯的形式搬运、沉降。紧邻水力跳跃区,由于沉积物浓度大,主要以摩擦牵引毯的形式搬运和沉降,沉降速率较快,以块状粗碎屑沉积为主,内部可含少量漂砾(图2a)[19,70]。随着搬运加速过程中沉积物的卸载,沉积物的浓度不断降低,底部沉积物以碰撞牵引毯的形式搬运,形成具有牵引毯作用下的分层结构沉积物,并且随着搬运距离的增加,分层结构从粗略分层向间隔分层逐渐演化[26,67,73]。

前文已述,旋回坎根据沉积与侵蚀作用、几何形态等特征差异可划分为不同的类型,从沉积近端到沉积远端,随着地形坡度和流体能量的变化,不同旋回坎类型的变化与组合对指示流体的搬运演化过程具有重要意义[54⁃55,75]。Symons et al.[76]通过对全球已报道的82处旋回坎沉积特征的统计学分析认为,随着超临界流体能量的减弱,侵蚀性旋回坎可以转化为大尺度沉积性旋回坎再转化为小尺度沉积性旋回坎。发育于中国南海的一处连续分布的旋回坎几何形态的演化指示了更为复杂的过程,呈现从大尺度侵蚀性旋回坎转化为小尺度侵蚀性旋回坎,再转化为小尺度沉积性旋回坎,最后演化为大尺度沉积性旋回坎的过程(图2b)[5⁃6]。然而,从沉积近端向沉积远端搬运过程中,旋回坎并非总是从侵蚀型转化为沉积型;同样存在沉积近端以沉积型旋回坎为主,向远端搬运转化为侵蚀型最后过渡为沉积型旋回坎的情况[55]。

除了旋回坎类型的变化指示流体的搬运演化过程之外,在更大范围内旋回坎与其他类型的超临界流底形的沉积组合指示了更广泛的流体搬运演化过程[72⁃73,77]。沉积物重力流沉积野外露头的解析指示超临界流沉积底形在侧向上具有从旋回坎、流槽—凹坑演化为不稳定逆行沙丘、稳定逆行沙丘的有序演化特征[69,72]。Winsemann et al.[72]通过水槽模拟实验和野外露头的对比分析,揭示了超临界异重流从沉积近端到沉积远端由旋回坎和不稳定逆行沙丘转化为超临界沙丘、稳定逆行沙丘再到亚临界流沙纹沉积的搬运演化过程(图2c)。这种侧向上的底形演化过程在垂向上表现为从旋回坎、流槽—凹坑沉积充填、不稳定逆行沙丘、稳定逆行沙丘到砂质分层沉积和沙纹沉积及正常沉积的垂向有序组合的特征[73,77]。

2.1. 水力跳跃作用

2.2. 搬运演化过程

-

沉积物重力流相关研究近二十年来的另一个大的进展是在传统碎屑流向浊流转化过程认识的基础上,发现浊流在搬运过程中可进一步地向碎屑流转化,形成过渡型重力流沉积与混合事件层沉积[30⁃32,78]。浊流在搬运演化过程中因泥质含量的增加导致的湍流抑制是浊流向碎屑流转化的主要原因[2]。早期研究多关注侵蚀作用和流体膨胀减速导致的泥质含量增加[17,30],近期研究进一步揭示限制性地形控制的流体坍塌过程也是导致泥质含量增加促进浊流向碎屑流转化的重要原因[79⁃80]。

-

沉积物重力流的流体演化过程研究最先始于Fisher [3]提出的四种转化模式,即体转化、重力转化、面转化和淘析转化。其中,重力转化和面转化被用来解释流体稀释控制下的高浓度的碎屑流向低浓度的浊流的演化过程,因而流体搬运演化研究的早期阶段重点关注了碎屑流向浊流的转化过程[13⁃14,81]。在这种碎屑流向浊流单向演化模式的约束下,形成的相域演化模式在沉积物重力流的沉积相分析和成因解释中起到了核心作用[48]。后期通过野外露头和水槽模拟实验的系统解析,关于碎屑流向浊流的转化成因机制认识进一步丰富,主要包括液化作用、破碎作用、顶部剪切、界面混合、水力跳跃、头部混合等导致的碎屑流向浊流的转化过程[56,82]。

-

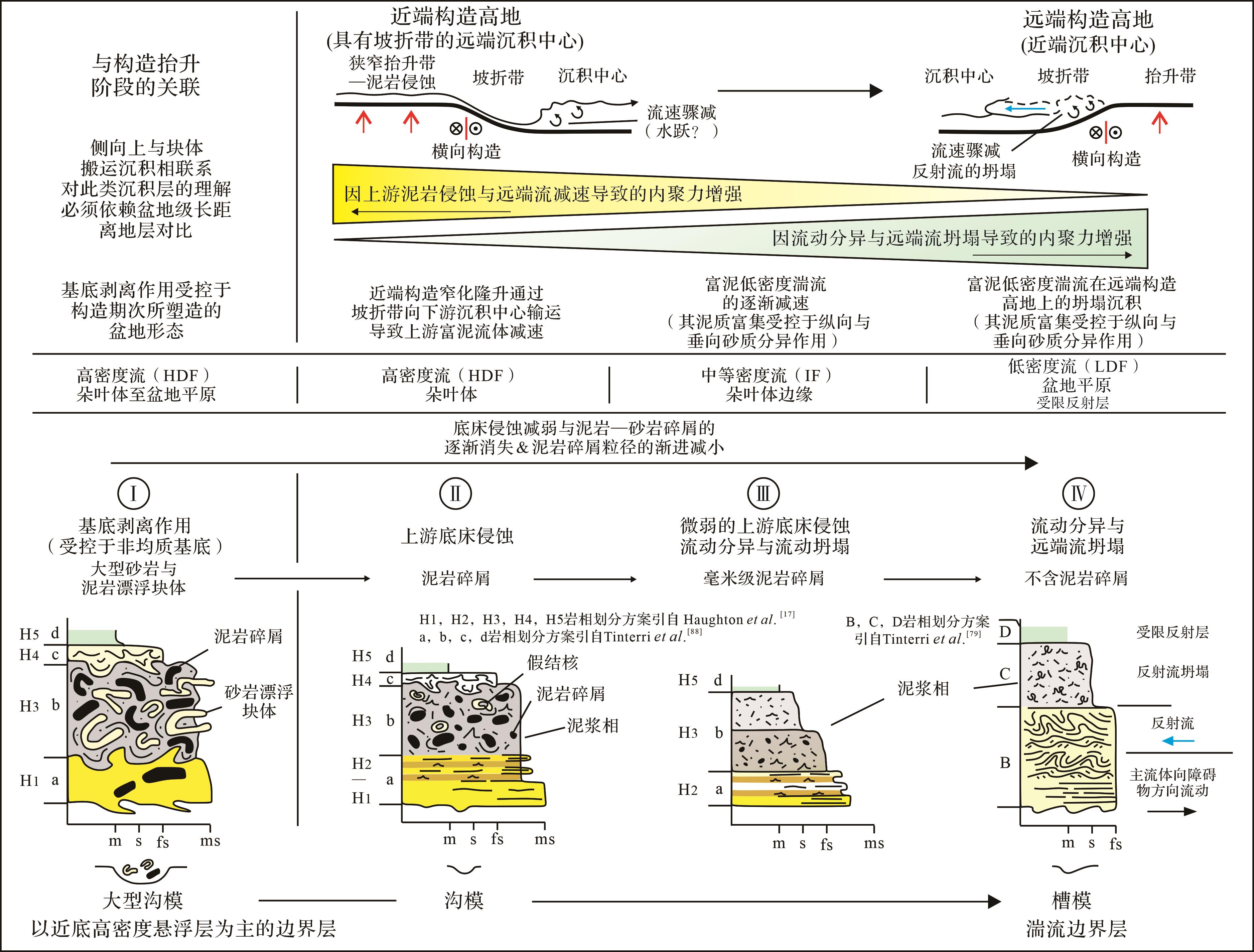

浊流沉积与泥质碎屑流沉积在朵叶沉积边缘的规律组合形成混合事件层且重复出现的现象指示了二者在成因上的相关性,是浊流向碎屑流转化认识的由来[30⁃31]。随着在全球范围内混合事件层广泛发育的报道,浊流向泥质碎屑流转化成因机制成为现阶段研究的热点问题[7,33,83]。早期关于重力流混合事件层的成因主要涉及泥质碎屑流滑水作用控制下的碎屑流和浊流差异搬运和沉降过程,以及黏土矿物含量控制下的湍流抑制作用造成的浊流向泥质碎屑流转化两种成因认识[17,33,84⁃85]。浊流向泥质碎屑流的转化主要包括浊流对富泥质基底的侵蚀、局部的泥质沉积物垮塌混入、浊流搬运的晚期阶段颗粒的沉淀和膨胀导致的流体减速、浮力转化导致低密度碎屑组分上浮等触发机制作用下的湍流抑制成因[17,33,86⁃87]。近期的研究进一步揭示了构造活动和地形的限制控制下的泥质基底剥离同样对浊流向泥质碎屑流的转化起到重要的控制作用(图3)[79⁃80]。因此,现阶段针对浊流向碎屑流的转化具有三种不同的成因认识,即流动分异与远端流体坍塌、上游泥质基底侵蚀混入与流体减速和构造抬升控制下的基底剥离(图3)[7,89]。

Figure 3. Mechanisms and distribution patterns of transformation from turbidity currents to debris flows, and formation of hybrid⁃event beds controlled by basin floor topography and flow cohesion[7]

构造抬升控制下的基底剥离导致的浊流向泥质碎屑流的转化以形成三层结构显著的混合事件层为典型特征,包含下部块状砂岩段(H1)、中部泥质碎屑发育段(H3)、上部薄层细粒负载构造发育段(H4),整体具有H3厚度大(大多于2 m)、H1与H3厚度比值小的典型特征(图3)[89⁃90]。H3段泥质碎屑流沉积中发育大尺度的棱角状到次棱角状的漂浮泥质碎屑与砂岩漂浮块体,指示了基底剥离对其形成的控制作用(图3)[89⁃90]。该类型的混合事件层在侧向上与大尺度的块体搬运沉积可横向对比,指示为构造抬升控制的地层单元[88]。上游泥质基底侵蚀混入与流体减速导致的浊流向泥质碎屑流的转化多形成标准的混合事件层[17],从下到上包含浊流沉积正粒序或块状砂岩段(H1)、过渡型重力流沉积条带状薄互层段(H2)、块状泥质碎屑流沉积段(H3)、薄层低密度浊流沉积段(H4)、薄层泥岩段(H5),整体厚度以0.3~1 m为主,局部发育大于1 m的混合事件层(图3)[7,89]。H3段泥质碎屑流沉积中发育大量小尺度的不规则状泥质碎屑,指示泥质基底侵蚀成因[17]。向下游搬运过程中流体进一步分异,形成的混合事件层底部H1段不发育,底部过渡型重力沉积H2相对发育,H3段中泥质碎屑的直径较小,不规则状泥片大量发育(图3)[7,89]。流动分异与远端流体坍塌导致的浊流向泥质碎屑流的转化多形成双层结构的混合事件层[79⁃80,91],包含下部指示双向流体搬运的细砂岩沉积(H1)和上部块状泥质沉积(H3)(图3)。H3段泥质沉积中基本不发育泥质碎屑,考虑到和下部指示双向流的砂质沉积的组合特征以及与局部构造高地的伴生特征,认为流体受到遮挡之后的反转坍塌是转化为泥质碎屑流的主要原因(图3)[7,79⁃80]。

3.1. 碎屑流向浊流转化

3.2. 浊流向碎屑流转化

-

超临界浊流的沉积动力学过程主要发生在相对沉积近端,受泥质基底侵蚀作用控制的混合重力流主要发育在相对沉积远端,二者在成因上可能具有密切的联系[37]。Postma et al.[26]建立的超临界浊流与亚临界浊流相序组合模式指出,亚临界高密度分层流体形成的远端朵叶中发育混合事件层,但是并未强调超临界浊流与混合事件层之间的直接联系。随着对粗粒重力流沉积和水道—朵叶转换带中超临界浊流沉积与混合事件层共生关系的不断发现[36⁃37,68,92⁃93],超临界浊流侵蚀泥质基底导致流体中泥质含量的增加,促进浊流转化为泥质碎屑流形成混合事件层的认识逐渐形成[36,93]。然而,混合事件层中的泥质碎屑形态多样、成因多样[89],如何将混合事件层中的泥质碎屑归因为超临界流的侵蚀作用存在不可避免的多解性。

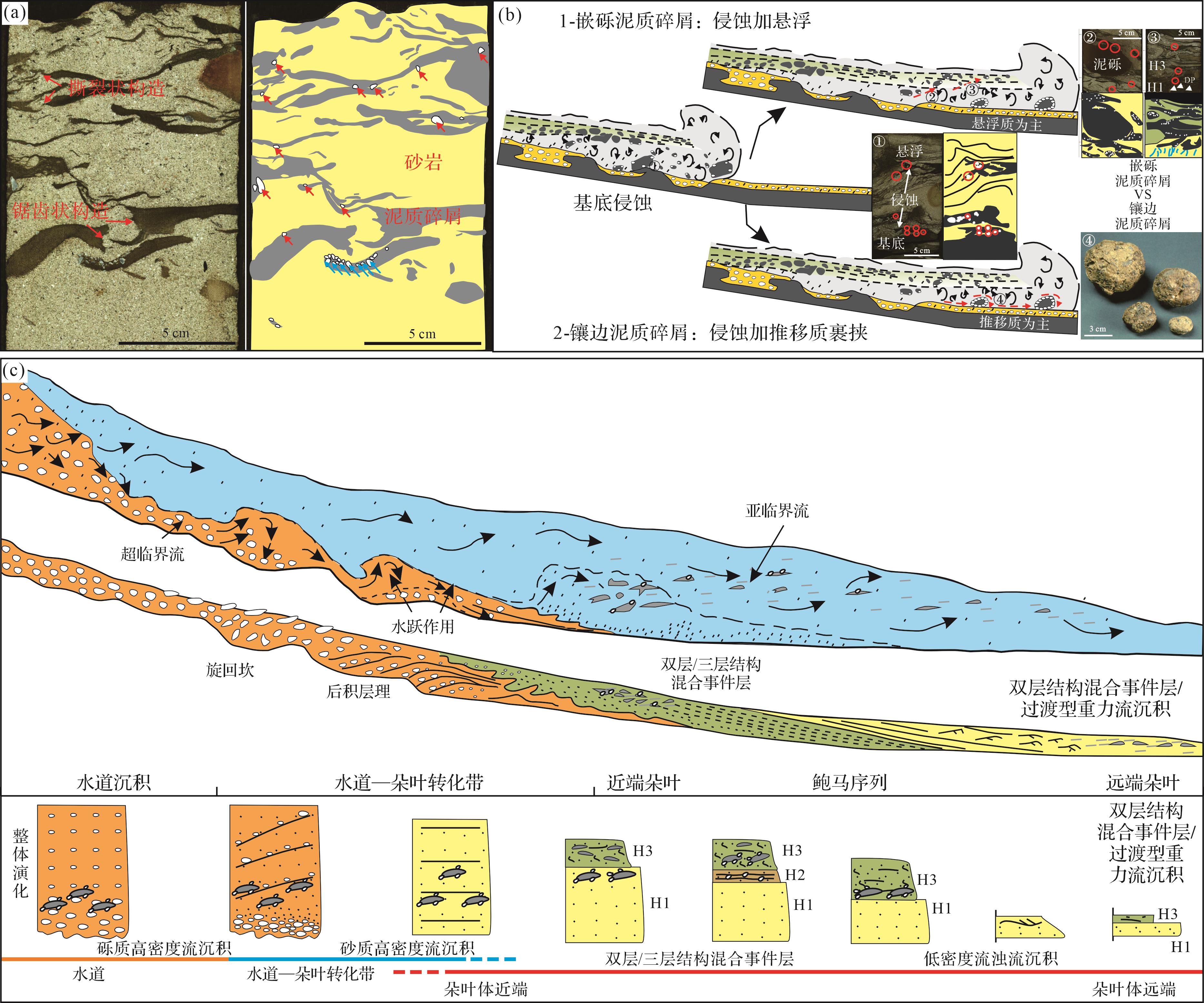

Yang et al.[37]在混合事件层中发现了一类特殊结构的嵌砾泥质碎屑,以砾石镶嵌或者包裹在不规则的泥质碎屑中为典型特征(图4a),指示了泥质基底侵蚀和悬浮聚集共同控制下的成因机制,与传统的镶边泥质碎屑存在显著差异(图4b)。这种嵌砾泥质碎屑在后积层理砾质砂岩、块状砂岩或正粒序砂岩、混合事件层的H1段和H3段均可发育,其广泛发育的特征指示超临界浊流侵蚀泥质基底形成嵌砾泥质碎屑,嵌砾泥质碎屑在搬运演化过程中不断向流体上部聚集导致流体泥质含量的增加,最终转化为泥质碎屑流沉积,形成富含嵌砾泥质碎屑的混合事件层(图4c)[37]。嵌砾泥质碎屑的发现为建立超临界浊流与混合重力流之间的成因联系,有效示踪重力流搬运演化过程提供了可靠的地质依据[37]。

Figure 4. Relationship between supercritical turbidity current and hybrid gravity flow[37]

-

同一重力流事件中由于流体转化形成的同时具有多种流变性质的混合重力流是重力流演化过程连续性和有序性的客观体现,因而也必然存在浊流与碎屑流之间的过渡流变形学性质的流体,即过渡型重力流[17]。然而,并非所有的混合事件层中都会有稳定的过渡型重力流沉积发育[33],并且存在独立发育的连续薄层砂泥互层组成的厚层超过数米的过渡型重力流沉积等现象[32]。Baas et al.[58]则认为混合事件层完全可以用不同类型的过渡型重力流沉积垂向的叠置来解释,因而针对混合重力流与过渡型重力流之间的关系开始出现两种不同的认识[18,87]。一种观点强调将混合重力流与过渡型重力流分开,认为过渡型重力流是混合型重力流的重要组成部分[17,94⁃96];另一种观点认为所谓的混合型重力流实际上是过渡型重力流,并且认为过渡型重力流的名称更合理[84,97⁃98]。

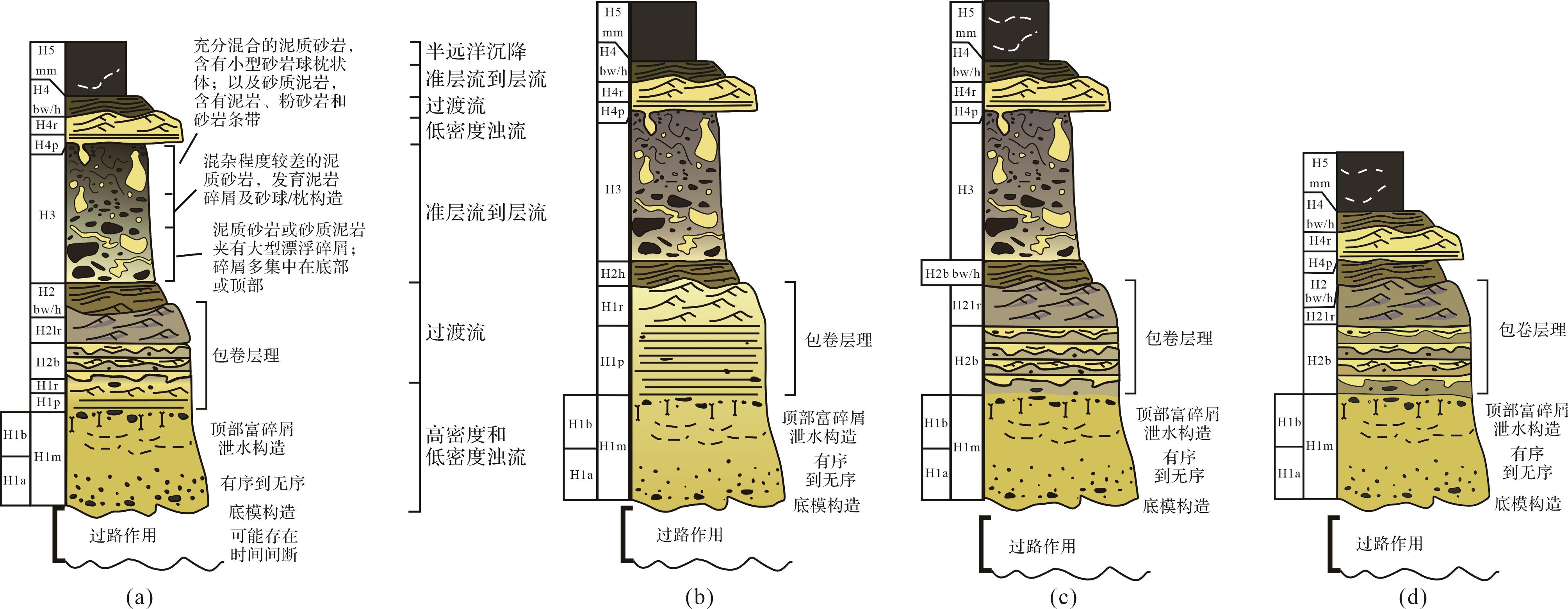

关于混合重力流与过渡型重力流之间的关系从争论到统一的认识过程可以从英国班戈大学Jaco Baas教授团队发表的系列文章中得到体现[58,99]。过渡型重力流沉积的认识最早主要基于水槽模拟实验研究发现有湍流增强过渡流、下部过渡塞流、上部过渡塞流三种过渡流体类型[18,78],混合事件层即这三种不同类型的过渡型重力流沉积垂向叠加的产物[58]。从这个意义上来说,可以认为过渡型重力流是一个更为广泛的术语,混合事件层可作为过渡型重力流的一种沉积产物[58,84,97⁃98]。后期更多的研究倾向Haughton et al.[17]的观点,将混合重力流与过渡型重力流区分开来,Baas et al.[100]也开始接受这种观点,首次在文章中将混合重力流沉积与过渡型重力流沉积明确地区分开来。Łapcik et al.[99]对这一问题做了系统阐述,明确了过渡型重力流是混合型重力流重要组成部分的认识,并将混合事件层的标准序列进行了进一步的完善,认为H4段也可以发育部分的过渡型重力流沉积,构建了湍流—过渡流—层理—湍流—过渡流—层理—半远洋沉积的完整混合事件层序列(图5a),指出还存在湍流沉积为主的混合事件层(图5b)、过渡流沉积为主的混合事件层(图5c)、过渡流沉积为主缺失H3段的混合事件层等多种相序模式(图5d)。

Figure 5. Relationship between hybrid gravity flow and transitional gravity flow[99]

-

如此看来,深水重力流的搬运演化过程主要包括超临界流与亚临界流之间的转化、碎屑流在环境水体稀释作用下向浊流的转化、浊流中泥质含量的增加向碎屑流转化等[4]。超临界与亚临界浊流之间的转化过程主要受流体沉积物浓度、流体流量、沉积物粒度、沉积速率等内部因素和地形坡度、坡折带位置、水深及可供侵蚀的沉积物特征等外部因素的综合控制[46,48,54,71,76,101]。适当浓度条件下的分层流体更容易形成稳定的超临界状态[19,46,101];在流体沉积物浓度较低(9 vol.%)时需要较大的流量才能形成超临界流,而当流体沉积物浓度升高出现分层时,较低的流量就能形成超临界流[70];沉积物粒度的增加会导致旋回坎的长高比减小;较高的沉积速率容易形成下游不对称旋回坎,反之则易形成上游不对称旋回坎[54]。地形坡度较大时以形成侵蚀型旋回坎和粒度较粗的沉积型旋回坎为主,旋回坎的长高比较小[46,102];水深越大,形成的旋回坎波长越大,沉积的沉积物粒度也越细[76];可供侵蚀的沉积物量越多,越有利于形成侵蚀型旋回坎,并且可供侵蚀的沉积物孔隙度越高,形成的旋回坎的规模越大。

碎屑流与浊流之间的转化则主要受流体泥质含量、沉积物粒度等内部因素和水体密度、地形坡度、局部地貌等外部因素的综合控制[7,33,56,87,89]。少量的泥质含量能够很大程度上改变流体的屈服强度[2],从而决定流体的流变学性质,泥质含量越低,越有利于碎屑流与环境水体的混合,从而有利于碎屑流向浊流的转化[56,82];相反泥质含量越高,流体的屈服强度对应增加,越有利于浊流向泥质碎屑流的转化[18,61,87]。沉积物粒度越粗,颗粒间的孔隙空间越大,越有利于碎屑流向浊流的稀释转化[82];粒度越细的沉积物中泥质含量越多,越有利于浊流向泥质碎屑流的转化[87]。水体密度对碎屑流与浊流之间转化的控制作用主要体现在洪水异重流由于水体密度差异产生的浮力作用使炭质碎屑和黏土杂基向上漂浮,转化为泥质碎屑流[86]。地形坡度越大,越有利于碎屑流的快速搬运,过快的流体搬运不易于与环境水体的混合,因而适当的地形坡度是控制碎屑流向浊流转化的有利条件[20,103];局部的地貌低洼区域会导致流体局部速率降低,易于发生浊流向泥质碎屑流转化[7,33];同样局部的地势高部位会导致流体的遮挡和反射坍塌,也是浊流向泥质碎屑流转化的有利部位[7,91]。

将这些内外控制因素耦合起来,实际控制深水重力流搬运演化过程的核心即沉积物重力流的流体效率[7,63]。低流体效率的沉积物重力流,由于沉积物粒度粗、搬运距离短、搬运速度快,更容易发生超临界浊流与亚临界浊流的转化[66,92]。高流体效率的沉积物重力流,由于沉积物粒度细、搬运距离长、搬运速度慢,更容易发生碎屑流与浊流之间的相互转换,特别是在沉积远端发生浊流向泥质碎屑流的转化形成混合事件层与过渡型重力流沉积[85,94,104]。中等流体效率的沉积物重力流则更容易观察到超临界流与亚临界流之间的转化、碎屑流与浊流之间的转化以及超临界流与混合重力流相互关联的全序列演化过程[63,68,93]。

-

以中等流体效率的沉积物重力流为例,对其搬运演化与沉积过程进行系统的总结分析(图6)[7,37]。从沉积近端到沉积远端,依次经历碎屑流/超浓密度流—砾质高密度浊流—砂质高密度浊流—低密度浊流的演化过程,超临界浊流与亚临界浊流的转化主要发生在砾质高密度浊流与砂质高密度浊流搬运演化过程中;在砂质高密度浊流和低密度浊流沉积中可发育混合重力流沉积与过渡型重力流沉积;局部的坡折带和限制性地貌对控制超临界流与亚临界流的转化和混合重力流的发育起到重要控制作用(图6a)[7]。碎屑流/超浓密度流和部分的砾质高密度浊流主要对应水道发育区,砾质高密度浊流主要对应水道—朵叶转化带,砂质高密度浊流对应朵叶发育区,低密度浊流主要对应盆底平原发育区(图6a)[7]。

Figure 6. Transport, evolution and depositional processes in sediment gravity flows[7]

水道环境中的碎屑流/超浓密度流以颗粒支撑块状砾岩与正粒序砾岩沉积为主要特征,砾质高密度浊流沉积以正粒序沉积、后积层理、牵引毯沉积为主要特征,此外还发育部分指示过路沉积的交错层理砾质砂岩相(图6b)[7,70,92,105]。水道—朵叶转化带以砾质高密度浊流沉积为主,发生强烈且频繁的水力跳跃作用,导致超临界流与亚临界流转化频繁,牵引构造、侵蚀和充填构造、软沉积物变形构造和泥质碎屑发育(图6b)[68⁃69,93]。发育的典型岩相类型包括超临界流沉积形成的上游倾斜的粗略分层岩相、平行粗粒分层砾质砂岩相[68,70];水力跳跃作用控制形成的富含泥质碎屑、泄水构造和软沉积变形构造块状或正粒序砾质砂岩相[19,70];过路沉积控制形成的牵引毯发育超临界流沉积和沙丘、槽状交错层理以及沙纹层理发育亚临界流沉积岩相(图6b)[7]。特别是该沉积环境中可形成大范围的侵蚀凹槽被泥质披覆的现象,进一步指示过路沉积行为[7,68]。朵叶沉积以砂质高密度浊流沉积为主,朵叶近端同样发育水力跳跃作用控制下的超临界流与亚临界流转化,水道—朵叶转换带强烈水力跳跃作用导致泥质沉积基底的强烈侵蚀和限制型地形控制的流体反射坍塌,导致朵叶相对远端沉积环境中局部泥质含量的增加,促进浊流向泥质碎屑流的转化可形成混合重力流沉积与过渡型重力流沉积(图6b)[7,36⁃37,68]。发育的典型岩相类型包括超临界流形成的上游倾斜的粗略分层岩相、平行粗粒分层砂岩相[68,70];水力跳跃作用控制形成的富含泥质碎片、泄水构造和软沉积变形构造块状或正粒序砂岩相[19,70];浊流向泥质碎屑流转化形成三层结构混合事件层沉积以及过渡型重力流沉积[17,79];过渡沉积控制形成的间隔分层、沙丘和沙纹层理发育亚临界流沉积岩相[7],此外还可见部分小尺度的侵蚀界面(图6b)。盆底平原以低密度浊流沉积为主,部分区域限制型地形控制的流体反射坍塌导致浊流与泥质碎屑流之间的频繁转化形成过渡型重力流沉积(图6b)[7,94⁃95]。发育的典型岩相类型包括低角度大尺度波状层理和爬升波纹层理发育粉细砂岩相以及部分的过渡型重力流沉积(图6b)[7]。

4.1. 超临界浊流与混合重力流的关系

4.2. 混合重力流与过渡型重力流关系

4.3. 深水重力流搬运演化的控制因素

4.4. 深水重力流搬运演化与沉积过程

-

基于沉积产物恢复沉积过程是历代沉积学家的夙愿,但是其探索的过程充满了荆棘与挑战[12]。沉积物重力流由于多发生在水下,要直接观测其搬运演化与沉积过程和产物充满了挑战;但是近年来科学技术的进步和多学科的协同攻关为这一古老命题注入了新的活力,特别是超临界浊流、混合重力流、过渡型重力流等流体类型和沉积产物的发现为丰富和完善沉积物重力流过程沉积学认识提供了良好的契机[1⁃2]。一方面,突破了我们对于沉积物重力流搬运演化过程的传统理解,为更加准确的沉积物重力流过程沉积学解析及其资源和环境效应研究提供了更为坚实的理论依据[7]。另一方面也启示我们过程沉积学的研究永远在路上,沉积学对沉积过程的分析和解释还相对比较薄弱,如现有的认识逐渐揭示超临界流沉积在陆上、浅水和深水环境均可广泛发育,也称为“超临界流沉积问题” [10],这一问题可能在不久的将来催生过程沉积学研究的大革命。

-

沉积物重力流成因的砂体多发育于深水环境,由于多与优质烃源岩紧邻,源储条件和成藏条件优越,因而富集了大量的油气,是目前全球油气勘探大发现的主要沉积类型[106]。沉积物重力流搬运演化与沉积过程的深入认识对合理地解释重力流砂体成因及相关的问题提供了理论依据。沉积物重力流具有浅水沉积物垮塌、洪水异重流搬运、漂浮羽流卸载等多种成因,明确其成因的核心关键是区分不同成因沉积物重力流的搬运演化与沉积过程的差异[107]。沉积过程的深入分析对于理解沉积物重力流研究的一些争议问题,如块状砂岩的形成过程[20,37]、牵引构造成因[19]、重力流水道成因[108]、重力流沉积的非均质性[75,109]、细粒重力流沉积演化[110]等问题提供了新的视角。此外,沉积物重力流的形成属于典型的事件沉积,对其成因的深入分析为地震、洪水等地质事件的规律性研究以及更为精确的古地理环境重建提供了新的视角[111⁃112]。

-

野外露头是沉积学研究的主要对象,是检验沉积学相关理论认识的最好实验室[7,12]。沉积物重力流理论的形成始于野外地质学家Migliorini的野外发现与海洋地质学家Kuenen的水槽模拟实验综合研究[113],其理论兴盛于Bouma基于野外露头总结的一次重力流事件形成的标准序列——鲍马序列[8]。现阶段关于沉积物重力流搬运演化与沉积过程的最新认识中,海底原位监测、水槽模拟实验和数值模拟实验发挥了强大的作用[2],但是野外露头的研究始终是检验理论合理性的最佳场所,不可偏废[12]。现阶段,针对野外露头的工作也发生了很多的变化,高清卫星影像、野外露头3D建模、无人机影像等技术的进步大大拓展了传统露头研究的视域和精度[103],这也是大尺度超临界流沉积底形在野外露头中得以揭示的主要原因。特别是考虑到地质历史时期地球环境的演化,现今的沉积物重力流沉积与古代沉积在特征和规模上都存在较大的差异[114],古今结合始终是揭示沉积学奥秘的必由之路。须知,已知的真理载于典籍,未解的谜题仍在野外,静待揭晓。

5.1. 丰富过程沉积学内涵

5.2. 揭示重力流砂体成因

5.3. 强化露头沉积学研究

-

(1) 超临界浊流与亚临界浊流的相互转化是沉积物重力流相对沉积近端的动力学属性,其转化过程既可通过水力跳跃作用发生,也可以不依赖水力跳跃而自组织演化,随着超临界浊流的弗劳德数不断增大,不同强度水力跳跃控制下的沉积底形发生从稳定逆行沙丘、不稳定逆行沙丘、流槽—凹坑到旋回坎有序演化。

(2) 重力转化和面转化约束下的流体稀释过程控制高浓度的碎屑流向低浓度的浊流的转化,碎屑流和浊流差异搬运和沉降过程及黏土矿物含量控制下的湍流抑制作用是浊流向泥质碎屑流转化的主要机制;构造抬升控制下的基底剥离、上游泥质基底侵蚀混入与流体减速、流动分异与远端流体坍塌是导致流体中泥质含量增加的主要原因。

(3) 超临界浊流侵蚀泥质基底导致流体中泥质含量的增加,促进浊流转化为泥质碎屑流形成混合事件层;过渡型重力流是混合型重力流的重要组成部分;流体效率是决定沉积物重力流搬运演化与沉积过程差异的核心要素。

(4) 碎屑流/超浓密度流和部分的砾质高密度浊流沉积主要对应水道发育区;砾质高密度浊流主要对应水道—朵叶转化带,超临界浊流与亚临界浊流的转化频繁发生;砂质高密度浊流对应朵叶发育区,超临界浊流与亚临界浊流的转化以及混合重力流和过渡型重力流沉积发育;低密度浊流主要对应盆底平原发育区,局部过渡型重力流沉积发育。

(5) 沉积物重力流搬运演化与沉积过程的最新认识进一步丰富了过程沉积学内涵,为合理地解释重力流砂体成因及相关的争议问题提供了理论依据,更加凸显了露头沉积学研究的重要性。

DownLoad:

DownLoad: