原创 金鑫,时志强

生活在南方的朋友们对雨季的印象一定特别深刻。一旦进入梅雨季节,雨便下个没完没了;通常整晚整晚下,一到白天又戛然而止。雨季亦是地质灾害高发时期,山区泥石流频发,河水暴涨导致洪水泛滥,直接危及人民生命财产安全。在地质历史中最著名的“雨季”时期可能要数晚三叠世卡尼期(237Ma–228.5Ma)。在这个时期,长达数百万年的“雨季”统治着地球,深刻地影响着当时的生态系统。下面就让我们来听听卡尼期“雨季”的故事。

1. Carnian Pluvial Episode的由来及研究历程

在二叠纪末生物集群灭绝事件(距今约251Ma)以后,满目疮痍的地球生态系统开始了缓慢复苏。历经一千四百万年之后,进入晚三叠世卡尼期(237Ma–228.5Ma),突如其来的古气候变化延缓了生物复苏的进程。1974年,地质学家Schlager和Schöllnberger在奥地利北阿尔卑斯山地区工作的时候,发现一个有趣的沉积现象,即浅海碳酸盐岩被大量的含植物化石的陆源碎屑岩覆盖,他们将这个现象称为“Reingrabener”事件。当时两人并没有意识到这一岩性突变可能与古气候变迁有关;直到1989年,英国地质学家Simms和Ruffell在英国萨默塞特郡进行野外地质调查时,发现卡尼期河流相的North Curry砂岩直接覆盖在干旱气候下形成的湖相蒸发岩之上;粘土矿物证据指示在North Curry砂岩沉积时期气候转变的温暖潮湿。因此,他们认为岩性转变是古气候剧变的结果,即由干旱炎热气候突变为温暖潮湿气候(Simms and Ruffell,1989),并将这一地质现象称之为“卡尼期洪泛事件”(Carnian Pluvial Episode,简称为CPE)(Simms and Ruffell,1989)。后来有很多的学者从不同角度命名这一事件,主要有“卡尼期黑色页岩事件”、“中卡尼期碳酸盐工厂生产危机”、“中卡尼期湿润间奏曲”、“早卡尼期厌氧事件”等,至今关于CPE的命名仍然没有统一。

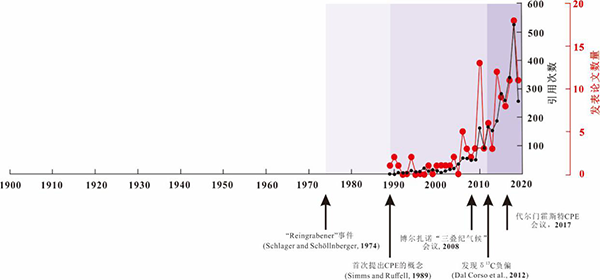

图 1. 关于CPE研究的重要时间点及研究趋势历程(Preto et al., 2019, 有删改)

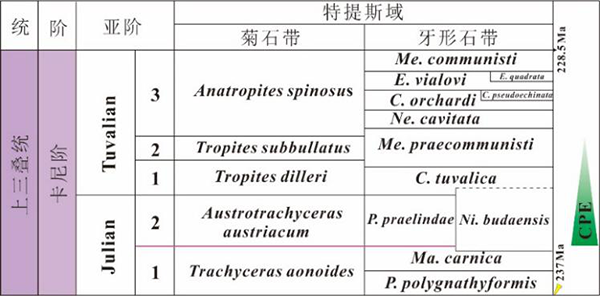

但是到1994年,Visscher等人对Simms和Ruffell(1989)的CPE研究提出强烈质疑,并撰写了题为《Rejection of a Carnian (Late Triassic) “pluvial event” in Europe》的文章来反驳这一观点。他们通过孢粉分析认为温暖潮湿气候是区域性的,CPE气候变化与地下水位升高有关。随后,CPE的研究进入了低谷,后续虽有零星的报道,但不足以吸引众人的眼球。在沉寂了近十年之久后,奥地利因布鲁克大学博士研究生Hornung及其合作者于2007年连续报道了CPE在德国南部、印度Spiti盆地以及北阿尔卑斯地区的岩石学、古生物学和地球化学响应(Hornung et al., 2007),并将CPE启动时间厘定在Trachyceras aonoides 菊石带顶部(Julian1顶部),再次引燃了学术界对该地质事件的研究热潮(图1)。然而在南阿尔卑斯地区,CPE启动时间被厘定在Austrotrachyceras austriacum菊石带底界(Julian2底界),这亦是目前比较公认的起始时间(图2)。

图 2. 特提斯域卡尼阶菊石和牙形石带及CPE的古生物地层时限(据 Jin et al., 2018)

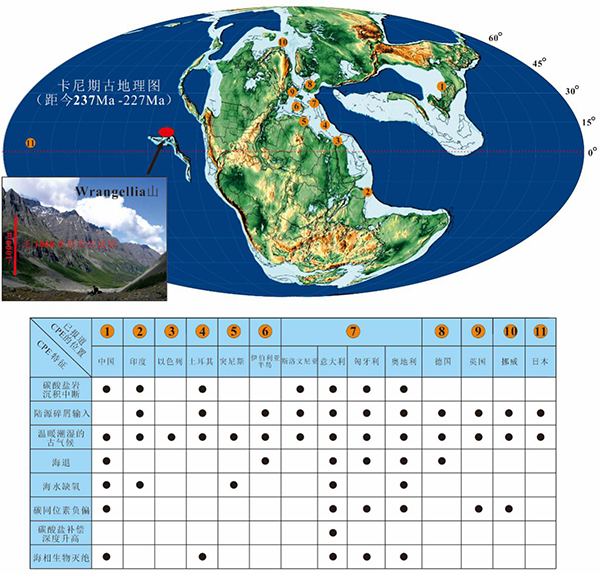

2012年,意大利帕多瓦大学博士生Dal Corso(又是博士生!很可惜Hornung博士毕业后进入了奥地利一家矿业公司,从此在学术界销声匿迹,而值得高兴的是Dal Corso仍活跃在学术界)等人在《Geology》上发表了一篇重要的研究论文(Dal Corso et al., 2012),指出卡尼期的气候和生物变化主要与北美大陆西北缘的Wrangellia大火成岩省有关(图3)。这篇论文极大地推动了对CPE的研究。随后,更多的研究成果如雨后春笋般发表出来,研究的地区也遍及世界各地,从深海盆地到浅水碳酸盐岩台地、再到陆相盆地记录都有报道(图3)。

图3. 目前已报道的CPE位置及其地质学响应(据Jin et al., 2020);Wrangellia玄武岩远景图来源于https://www.eoas.ubc.ca/research/wrangellia/index.html

2. CPE时期地球上发生了什么?

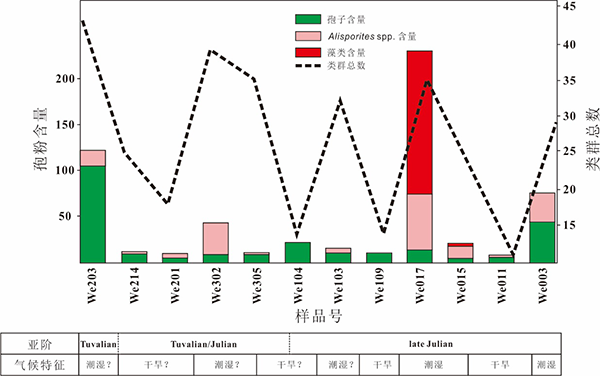

中三叠世和早卡尼期初期(Julian1时期),即CPE之前,古特提斯洋沿岸以季风性炎热干燥的古气候为特征,到了卡尼期早期(Julian2时期),即CPE时期,突然转变为温暖潮湿型气候,地球开始演奏起雨季“间奏曲”。但是,最新的定量孢粉学和粘土矿物学分析指示CPE时期古气候极为动荡,以湿为主,呈现出季节性的干-湿交替的气候状态(Baranyi et al., 2019)(图4),并不是之前认为地长达百万年的湿润气候。到了卡尼期后期,即CPE之后,西特提斯洋沿岸再次回到干燥炎热的古气候,并一直持续到诺利期末期,在此阶段沉积了巨厚的白云岩。

图. 4 英国南部河流-湖泊相Strongman's Cove剖面卡尼阶孢粉化石分布及古气候指示(据Baranyi et al., 2019)

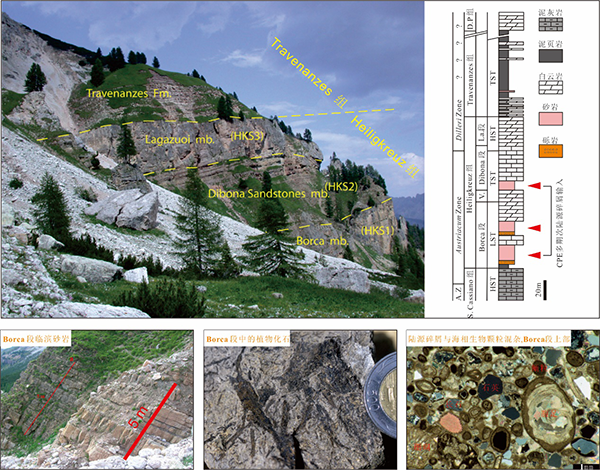

卡尼期CPE古气候突转变,伴随着急剧的沉积相变化,这种沉积相变化不仅见于英国南部、德国北部(日耳曼盆地)以及伊比利亚半岛的陆相地层中,亦见于阿尔卑斯山脉地区[2-3]浅海相地层中(图1)(Breda et al., 2009)(图5)。部分研究认为在这一地质事件CPE发生时,极度潮湿的古气候促使降雨量急剧增加,河流系统快速发育,从而造成大量的淡水和含植物化石的泥砂注入到浅海地区,直接导致了低纬度地区的特提斯地区碳酸盐工厂短暂消失消亡(图5)。。另有在局部部分研究认为,地区由于是海平面快速上升导致台地淹没,进而也视为发生碳酸盐工厂的消亡的原因之一。在部分地区(如喜马拉雅山南缘的Spiti盆地)还出现了黑色页岩沉积,被认为是海水缺氧造成的。Jin et al.(2020)通过分析分布在特提斯域沉积环境各异的多个海相CPE剖面的岩相学特征,发现碳酸盐岩台地淹没时间不一致且与CPE不等时,同时也否定了CPE时期海平面变化是导致碳酸盐工厂消亡的原因;。此外,实际上,特提斯域浅海碳酸盐工厂并没有完全消亡,而是发生了类型转变。基于他们的定量岩石学统计分析,他们作者认为表明即表现为,CPE之前以微生物岩为主的碳酸盐工厂被CPE时期以后生动物和颗粒灰岩为主的碳酸盐工厂所取代。,而CPE之后(Tuvalian 2-3),微生物岩再次勃发,这种碳酸盐工厂类型的转变可能与海水酸碱度变化有关(Jin et al., 2020)。

图5. 意大利Cortina地区CPE时期典型的岩性组合特征(据Breda et al., 2009);浅海相碳酸盐岩沉积多次被陆源碎屑岩沉积打断,陆源碎屑与海相生物颗粒混积

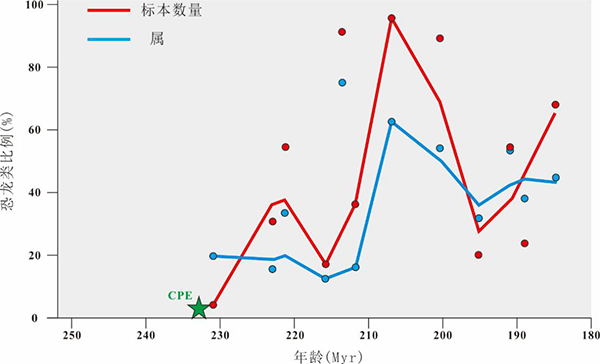

CPE发生时期,除气候、沉积相发生突变,还导致了牙形石、菊石类、双壳类、海百合类和苔藓动物等不同程度的绝灭和种属的分异。更有趣的是,CPE事件期间对应于恐龙的出现(Benton et al., 2018),在此后,恐龙种属爆发性的增长(图7);另外我们常用于装饰品的琥珀化石,亦是在CPE时期全球性大规模出现;钙质超微浮游生物在CPE之后在海洋里爆发性发育也值得关注(图6)。

图6. CPE时期碳同位素特征、升温幅度及生物响应(据Dal Corso et al., 2018, 有删改)

图7. 早期恐龙类数量比例在CPE中后期和早-中诺利期快速增加(据Benton et al., 2018)

那么,究竟是什么原因导致了CPE事件呢?CPE时期,海相和陆相地层中的碳同位素出现多次负偏,而此时正好对应美国阿拉斯加中南部Wrangellia大火成岩省的爆发(图3),研究表明这次火山爆发释放了大约5×1015kg 碳到大气中,火山作用带来的CO2的碳同位素值可低至−24‰,因此目前认为CPE与Wrangellia大火山岩省释放了巨量的CO2有关(Dal Corso et al., 2012; Sun et al., 2016)。此外,牙形石氧同位素显示该时期表层海水温度升高了近4~8°C(图6)(Hornung et al., 2007; Sun et al., 2016)。CPE时期大气中CO2含量激增,促进大陆风化速率增强,同时降雨增多,河流系统快速发育,导致泥沙俱下,浅海相碳酸盐生产终止,深海碳酸盐补偿界面深度短暂上升。同时,Cimmerian板块北漂并拼合到欧亚大陆,导致古特提斯洋关闭、新特提斯洋打开,强烈的构造活动加上超级火山喷发和超级季风气候(三叠纪泛大陆盛行超级季风且在晚三叠世达到顶峰),可能直接导致了卡尼期CPE时期极为湿润的古气候。

3. CPE研究进展展望

近年来CPE期间全球湿润观点被越来越多的学者所接受,每年关于CPE的研究论文和引用次数都创新高(图1),然而CPE研究整体上还处于初期,有很多问题仍未解决。比如CPE是否能被称之为湿润事件且具有全球性仍存在较大争议。此外目前多数学者将CPE时期的气候、生物变化和地球化学指标异常归因于Wrangellia大火成岩省,然而关于该大火成岩省爆发的准确时限仍没有得到精确限定,另外它的爆发规模相对于二叠纪末期的西伯利亚大火成岩省和三叠纪末期的中大西洋火成岩省,有着数量级的差距,它真的能造成卡尼期地球生态系统的急剧变化吗?尽管有研究者利用天文时间尺度标定出陆相CPE持续时间约为1.2百万年(Miller et al., 2017),但目前海相地层CPE最后一次碳同位素偏移出现在Tuvalian 1/2界线处(Dal Corso et al., 2018),按照图6时间标尺计算约2百万年。因此,CPE到底持续有多久仍是一个谜团。

在中国,CPE研究薄弱,目前仅在四川盆地和贵州南盘江盆地有零星报道(Sun et al., 2016; Shi et al., 2019),却显示出不同于西特提斯洋地区的特征,比如西特提斯地区存在多次碳同位素负偏现象,而我国的CPE只有一次有机碳同位素负偏;此外,我国CPE时期碳酸盐工厂的消亡很可能还叠加了区域构造活动的影响。同时期的鄂尔多斯、准噶尔等陆相盆地,也大量出露晚三叠世含煤沉积,但目前尚无CPE报道。三叠纪时期我国西藏地区地处特提斯域,是研究海相CPE的绝佳场所,然而目前的研究还近乎空白。因此关于该事件的研究还任重而道远,太多的谜团需要解开,这就需要更多的研究者参与进来,不断揭开其神秘的面纱。

本文第一作者金鑫现为成都理工大学副研究员;第二作者时志强为成都理工大学教授。

本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱jinxin2012cdut@163.com与作者联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

主要参考文献

【1】Baranyi, V., Miller, C. S., Ruffell, A., Hounslow, M. W., Kürschner, W. M., 2019. A continental record of the Carnian Pluvial Episode (CPE) from the Mercia Mudstone Group (UK): palynology and climatic implications. Journal of the Geological Society, 176, 149-166.

【2】Benton, M. J., Bernardi, M., Kinsella, C., 2018. The Carnian Pluvial Episode and the origin of dinosaurs. Journal of the Geological Society, 175, 1019-1026.

【3】Breda, A., Preto, N., Roghi, G., Furin, S., Meneguolo, R., Ragazzi, E., Fedele, P., Gianolla, P., 2009. The Carnian Pluvial Event in the Tofane area (Cortina d’Ampezzo, Dolomites, Italy). Geo. Alp., 6, 80-115.

【4】Dal Corso, J., Mietto, P., Newton, R. J., Pancost, R. D., Preto, N., Roghi, G., Wignall, P. B., 2012. Discovery of a major negative 13C spike in the Carnian (Late Triassic) linked to the eruption of Wrangellia flood basalts. Geology, 40, 79-82.

【5】Hornung, T., Brandner, R., Krystyn, L., Joachimski, M. M., Keim, L., 2007. Multistratigraphic constraints on the NW Tethyan “Carnian Crisis”. New Mexico Mus. Nat. Hist. Sci. Bull., 4, 9-67.

【6】Jin, X., Gianolla, P., Shi, Z., Franceschi, M., Caggiati, M., Du, Y., Preto, N., 2020. Synchronized changes in shallow water carbonate production during the Carnian Pluvial Episode (Late Triassic) throughout Tethys. Global and Planetary Change, 184, 103035.

【7】Miller, C. S., Peterse, F., da Silva, A. C., Baranyi, V., Reichart, G. J., Kürschner, W. M., 2017. Astronomical age constraints and extinction mechanisms of the Late Triassic Carnian crisis. Scientific Reports, 7, 2557.

【8】Shi, Z., Jin, X., Preto, N., Rigo, M., Du, Y., Han, L., 2019. The Carnian Pluvial Episode at Ma'antang, Jiangyou in Upper Yangtze Block, Southwestern China. Journal of the Geological Society, 176, 197-207.

【9】Simms, M. J., Ruffell, A. H., 1989. Synchroneity of climatic change and extinctions in the Late Triassic. Geology, 17, 265.

【10】Sun, Y. D., Wignall, P. B., Joachimski, M. M., Bond, D. P. G., Grasby, S. E., Lai, X. L., Wang. L. N., Zhang, Z. T., Sun, S., 2016. Climate warming, euxinia and carbon isotope perturbations during the Carnian (Triassic) Crisis in South China. Earth and Planetary Science Letters, 444, 88-100.