原创 朱志才

全篇约5586字,6图,阅读需要7分钟

在二叠纪末(距今约2.5亿年),地球上的海洋和陆地经历了生态系统崩溃,发生了地球历史上最严重的一次生物大灭绝事件,导致地球上超过90%的海洋生物以及70%的脊椎动物和植物科灭绝。国内外对二叠-三叠纪界线(Permian-Triassic boundary,简称PTB,下同)的早期研究大部分集中在海相环境沉积记录,并依据不同证据建立了众多古环境、古气候与地质事件等解释模式,包括火山爆发、外星撞击、缺氧、真菌事件、全球变暖等,但目前依然存在争议。相对而言,对于PTB过渡时期陆相环境的演化研究还相对较少,如古气候变化与生态系统的破坏、缓慢恢复之间的关系探索等,但部分研究也取得重要突破,同时关注度日益增加。

中国陆相二叠-三叠系生物多样性丰富,开展四足类爬行类动物、无脊椎动物和植物等方面的研究具有得天独厚的自然优势,尤其是陆相PTB研究,具有大量的资料积累和国际瞩目的成果(Wang,1985;Cao et al.,2008;Shen et al.,2011;Chu et al.,2015;Shen et al.,2019)。我国学者从古生物角度对PTB进行了较为详细的研究,如华北地区,

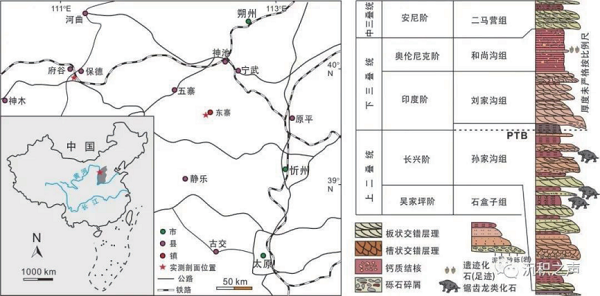

以锯齿龙类为标志,将二叠纪末的生物灭绝事件限定在孙家沟组顶部附近(图1,图2)。目前有关陆相PTB环境演变与生态系统的急剧崩溃和恢复之间的关系并未得到充分重视(Newell et al.,1999;Ward,2000;Zhu et al.,2019a,b,2020),但它对于了解陆地PTB时期的古气候和古地理至关重要。

图1华北陆相PTB研究区地理位置及综合柱状剖面

近年来,中国地质科学院地质研究所柳永清研究员和旷红伟教授团队在前人古生物、地层学等研究基础上,对华北陆相PTB开展了系统的沉积学和地球化学等研究,并获得以下重要认识和成果(Zhu et al.,2019,2020):

【01.限定华北陆相PTB在孙家沟组顶部】

古生物学和地球化学证据共同证实,华北陆相PTB生物大灭绝事件发生在孙家沟组顶部,以四足类爬行动物锯齿龙类(石千峰龙)的最后一次出现及生物扰动构造等的同步消失为标志。同时,从孙家沟组和刘家沟组获得的最年轻锆石年龄结果也为限定PTB提供了可靠的年代学证据,与古生物数据一致,共同限定孙家沟组地层时代为晚二叠世、刘家沟组为早三叠世早期。

【02.华北陆相PTB过渡时期出现河流类型突变】

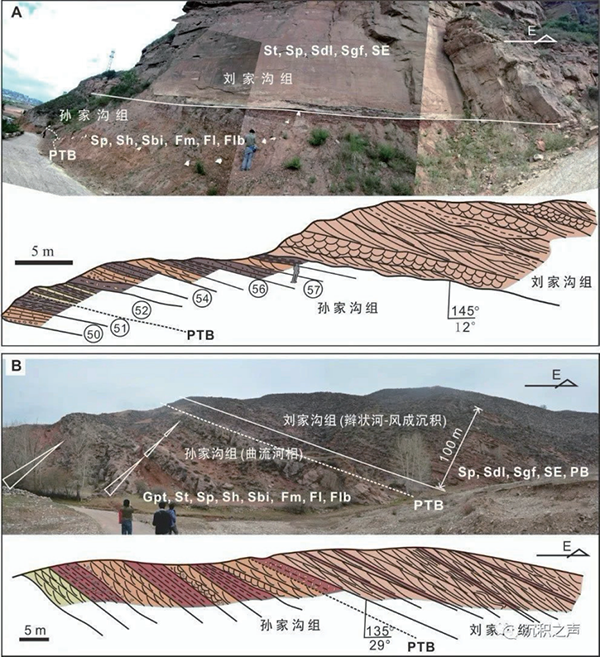

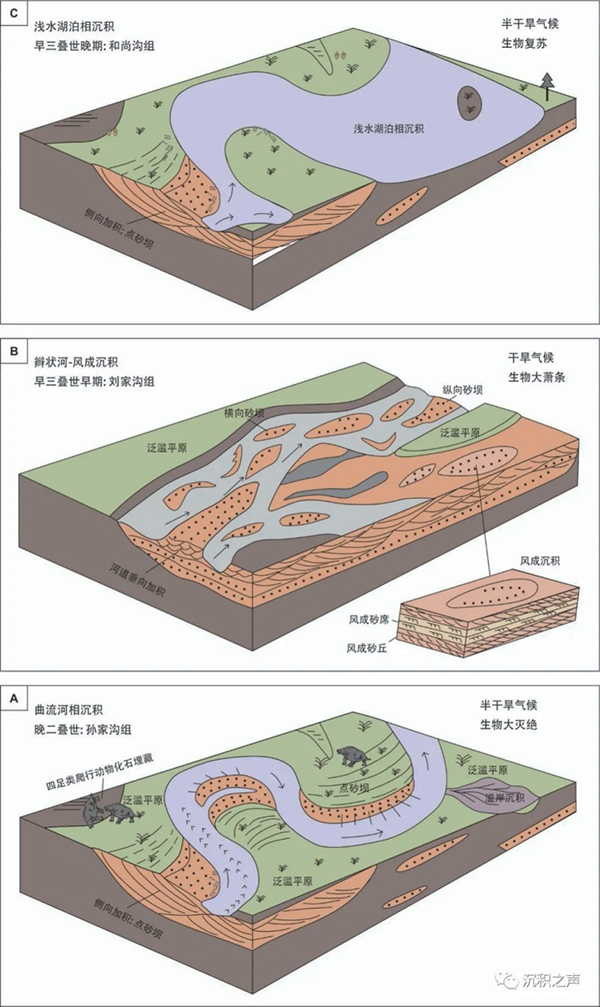

华北陆相河流类型在二叠纪末孙家沟组沉积时期为曲流河-泛滥平原沉积体系,早三叠世初期刘家沟组沉积时期为砂质辫状河-风成沉积体系(图2-4),据此为研究和揭示陆相PTB过渡期的古环境、古气候变化与古生态系统崩溃及延迟复苏之间的协同演化关系提供了新证据。

研究显示,二叠纪末孙家沟组以大套浅灰色绿色含砾粗砂岩(最厚25m)和暗红色泥岩(最厚20m)近等厚“二元结构”韵律为特征。砂岩序列通常以不平整起伏的侵蚀冲刷面为界,覆盖在深红色泥岩之上。砂岩内部常由多个以低角度侵蚀面为界的薄层组成,薄层被再作用的深红色泥砾和稀薄的泥岩夹层覆盖。在这些薄层砂岩中,板状、楔状和槽形交错层理、水平层理和不对称波痕等沉积结构较为发育,它们以侵蚀接触关系组合在一起,代表了河道砂坝或河道中多次沉积和侵蚀的区域。曲流河河道中,以点砂坝占主导的沉积发育良好,其以偶尔保存的砂坝上部沉积为特征,那里侧向夹积发育良好,常见深红色泥岩和爬升波纹交错层理或水平层理发育的砂岩互层。上述这些沉积学指相标志说明孙家沟组应为曲流河沉积相,并可进一步识别出河道、砂坝与泛滥平原等沉积亚相。

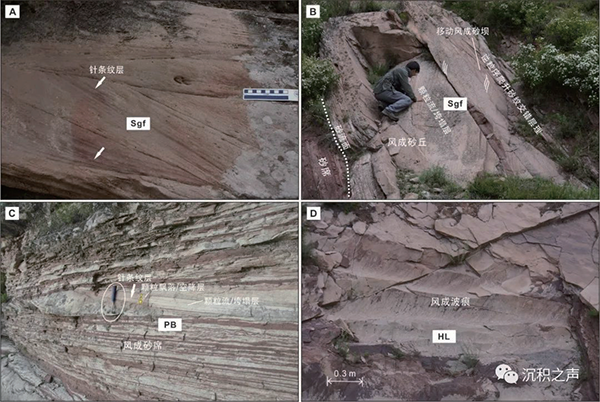

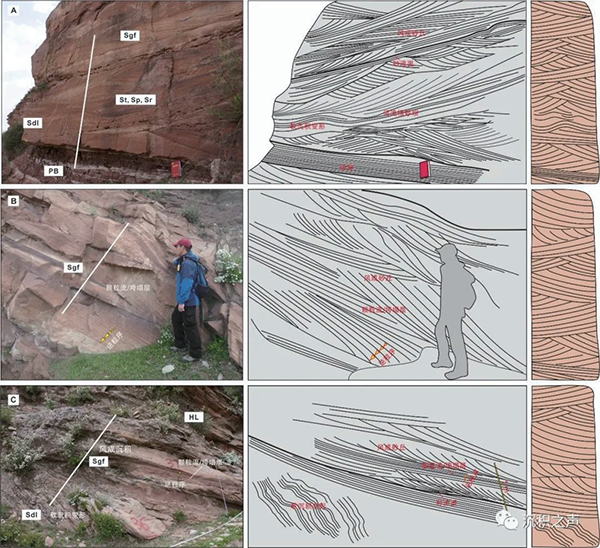

早三叠世早期刘家沟组则以发育大量冲刷面、指示向东南方向古水流的中大型交错层理构造砂岩为特征,构成向上变细的沉积序列,顶部为较薄层红色粉砂岩或泥岩,“二元结构”不发育。刘家沟组沉积特征与下伏的孙家沟组明显不同的是,中厚层砂岩中板状或楔状交错层理构造十分发育,应属于宽浅河道中的横向砂坝。这些河道在水流量较低时,砂坝顶部会发生快速变化而交织成辫状。以底侵蚀面为界的河流周期出现砂岩至泥岩的变化,可能指示快速沉降阶段。上述这些特征表明刘家沟组主体为辫状河沉积相。此外,刘家沟组辫状河河流沉积单元常发育上覆飘浮性界面(sand-drift surfaces)、针条纹层(pinstripe lamination)、颗粒飘落/空降层(grainfall)和颗粒流/垮塌层(grainflowlaminations)等风成沉积构造,偶见可能形成于低浮起的风沙或沙丘侧面的风成波痕沉积构造(图3和4)。砂质辫状河流和风成砂在横向的相变与垂直上频繁叠加表明,早三叠世早期刘家沟组沉积于砂质辫状河流与风成沉积交替发育的古地理环境。

图2华北陆相PTB及上下河流类型与沉积体系组合(解释见文内和参考文献,Zhu et al.,2019,2020)

【03.华北陆相PTB过渡时期出现干旱气候】

研究证实,三叠纪早期的刘家沟组沉积于持续干旱的古环境。在干旱的气候环境中,特别是对于缺乏植被的古老地层,如砂质辫状冲积层的裸露部分,遭受风的再作用时,通常表现为薄的风成沉积与河道沉积物互层。刘家沟组风成沉积与辫状河舌状和横向砂坝互层的沉积特征与干旱的古气候环境相吻合,并可能揭示了一种振荡性的干旱气候。类似的风成沉积与侏罗纪陆地大干旱事件可进行对比(Yi et al.,2019),甚至在火星沉积环境研究中也得到了大量的证实和关注。

古生物学证据也支持华北陆相PTB过渡时期干旱气候条件的持续加剧。Wang(1985)识别了PTB的主要植物类型,并指出华北PTB“华夏植物区系”实际上代表了“欧美分子”(干旱指标)与某些“华夏植物区系”的混合,支持二叠-三叠纪早期总体干旱的古气候,另一方面,来自华北二叠纪中晚期的大量孢子和花粉显示出虽总体湿热、但干旱程度不断增加的古气候特征。

图3山西东寨早三叠世刘家沟组风成-水成联合作用的沉积构造(后续)

(解释见文内和参考文献,Zhu et al.,2019,2020)

地球化学指标同样指示华北晚二叠-早三叠世早期的干旱加剧。研究显示,泥岩中碳酸盐的无机碳同位素(δ13C)、氧同位素(δ18O)和包括指示风化强度、盐度、古温度、干旱/潮湿、氧化还原状况等古气候变化在内的各类地球化学指标(如Ba/Sr,CIA、ΔW、Rb/K、[K+Na]/Al、Sc/Zr、Lu/Hf、Al/Si、Mg/Ca、Sr/Ca和Ba/Ca等),在孙家沟组中的化石层及孙家沟组顶部之下15m显示出同步负偏(图5),特别是孙家沟组中爬行动物(锯齿龙类)化石密集埋藏部位也表现出明显负偏,从而共同指示晚二叠世古环境的不断恶化(冷、干旱、缺氧)或多次波动与显著增强的干旱、风化作用密切相关。

综上所述,本研究认为跨越华北陆相PTB发生了从曲流河至砂质辫状河-风成沉积环境的快速转换,指示发生在距今2.52亿年前的最严重生物灭绝事件很可能与持续恶化的古环境(冷、干旱、缺氧)密切相关,并可在洲际范围内进行对比。同时表明:在全球大海退的背景下,冲积扇和高能辫状河沉积体系在全球的陆地环境同步发生并扩张,而这与古气候的突然变化(干旱、缺氧、土地流失等)是紧密相关的。

续图3(解释见文内和参考文献,Zhu et al.,2020)

图4华北陆相二叠纪-三叠纪沉积环境演化模型(解释见文内和参考文献,Zhu et al.,2020)

前人对其它地区的陆相二叠-三叠纪剖面的研究也提出,早三叠世古气候干旱程度明显增强,同时指出这种古气候变化不能简单地用区域构造活动来解释,它们很可能与当时全球性的古气候变化相关。如在南非的卡鲁盆地、俄罗斯西伯利亚地台、印度Raniganj盆地、澳大利亚鲍温盆地、西伯利亚库兹涅茨克盆地、巴西、西班牙等典型陆相二叠-三叠纪剖面都表现出了河流样式从曲流河-辫状河的明显变化。这些个例可能涉及局部构造和盆地沉降(可容纳空间,沉积物供应和水动力)的影响,但这种几乎是全球性的相似沉积环境的转变表明,它们更有可能是由干旱古气候和植被覆盖率的全球性变化所引起的。同时,这些作者指出:由于有根植物数量急剧减少,造成大量水土流失,土壤被冲刷入海洋而导致的高侵蚀率,标志着约10Myr(百万年)的“煤层间隔”开始。换句话说,这是一种全球性森林流失(Retallack et al.,1995)。华北北部在PTB过渡时期处于古亚洲洋闭合及蒙古弧与华北克拉通碰撞的持续的构造抬升背景下,但这也无法完美解释华北PTB过渡期沉积相的变化。因此,在全球背景下,华北二叠-三叠纪沉积样式的转换很可能与全球古气候变化相关。此外,华北陆相二叠-三叠纪河流样式的显著变化也支持了世界上其它典型陆相二叠纪-三叠纪剖面的研究成果。

图5华北PTB剖面及δ13C-δ18O等地球化学曲线(解释见文内和参考文献,Zhu et al.,2019)

本文第一作者系中国地质科学院地质研究所应届博士研究生。

此项工作特别感谢导师柳永清、旷红伟、翟庆国研究员的大力支持与帮助。

本文属作者本人理解,相关问题交流可通过邮箱zzccugb@126.com与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读相关原始文献。

【知识BOX】

古植物与古气候

古植物学研究是重建古气候的重要手段。我国古生物学家通过将华北、华南地区二叠纪-三叠纪古植物进行对比,认为华南地区古植物具有典型的“华夏植物区系”特征,主要指示热带湿润气候;而华北该时期植物则具有明显不同的特征,它们指示华北在晚二叠世以半干旱气候为主,至早三叠世干旱程度增加,以干旱-半干旱气候为主。华北的植物区系与欧洲西部植物具有更多相似性,但是在早三叠世也显示出部分“华夏植物区系”的特征,因此代表了“欧美分子”与某些“华夏植物区系”的混合。这些植物区系在指示古气候的同时,也具有重要的大地构造意义。即华北板块在晚二叠世可能与欧洲西部更靠近,与华南板块相距较远;在二叠纪末-早三叠世,华北板块与华南板块之间发生了洋盆闭合及板块拼贴、碰撞。详情请进一步阅读原始文献Wang(1985)。

主要参考文献

【1】Cao, C., Wang, W., Liu, L., Shen, S. and Summons, R.E. (2008) Two episodes of 13C-depletion in organic carbon in the latest Permian: Evidence from the terrestrial sequences in northern Xinjiang, China. Earth Planetary Science Letter, 270, 251–257.

【2】Chu, D.L., Tong, J., Song, H., Benton, M.J., Bottjer, D.J., Song, H. and Tian, L. (2015) Early Triassic wrinkle structures on land: stressed environments and oases for life. Scientific Reports, 5, 10109.

【3】Newell, A.J., Tverdokhlebov, V.P. and Benton, M.J. (1999) Interplay of tectonics and climate on a transverse fluvial system, Upper Permian, Southern Uralian Foreland Basin, Russia. Sedimentary Geology, 127, 11–29.

【4】Retallack, G.J. (1995) Permian–Triassic life crisis on land. Science, 267, 77– 80.

【5】Shen, J., Yu, J.X., Chen, J.B., Xu, G.Z., Feng, Q.L., Shi, X., Planavsky N., Shu, W.C. and Xie, S.C. (2019) Mercury evidence of intense volcanic effects on land during the Permian–Triassic transition. Geology, 10.1130/G46679.1.

【6】Shen, S.Z., Crowley, J.L., Wang, Y., Bowring, S.A., Erwin, D.H., Sadler, P.M., Cao, C.Q., Rothman, D.H., Henderson, C.M., Ramezani, J., Zhang, H., Shen, Y., Wang, X.D., Wang, W., Mu, L., Li, W.Z., Tang, Y.G., Liu, X.L., Liu, L.J., Zeng, Y., Jiang, Y.F. and Jin, Y.G. (2011) Calibrating the end-Permian mass extinction. Science, 334, 1367–1372.

【7】Wang,Z.Q.(1985)Palaeovegetation and plate tectonics: palaeophytogeography of North China during Permian and Triassic times. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 49, 25–45.

【8】Ward, P.D., Montgomery, D.R. and Smith, R. (2000) Altered river morphology in South Africa related to the Permian–Triassic extinction. Science, 289, 1740–1743. doi: 10.1126/science.289.5485.1740

【9】Yi, Z.Y., Liu, Y.Q. and Meert, J.G. (2019) A true polar wander trigger for the Great Jurassic East Asian Aridification. Geology, 47 (12): 1112–1116. doi:10.1130/ G46641.1.

【10】Zhu, Z.C., Liu, Y.Q., Kuang, H.W., Benton, M.J., Newell, J., Xu, H., An, W., Ji, S.A., Xu, S.C., Peng, N. and Zhai, Q.G. (2019) Altered fluvial patterns in North China indicate rapid climate change linked to the Permian-Triassic mass extinction. Scientific Reports, 9, 16818. https://www.nature.com/articles/s41598-019-53321-z

【11】Zhu, Z.C., Kuang, H.W., Liu, Y.Q., Benton, M.J., Newell, J., Xu, H., An, W., Ji, S.A., Xu, S.C., Peng, N., and Zhai, Q.G. (2020) Intensifying aeolian activity following the end Permian mass extinction: evidence from the Late Permian–Early Triassic terrestrial sedimentary record of the Ordos Basin, North China. Sedimentology, doi: 10.1111/ sed.12716