海底扇是发育在大陆斜坡及深海盆地并由沉积物重力流形成的复合沉积体(Shanmugam and Moiola, 1985),狭义概念上限定为由点物源供给形成的深水重力流体系(即“点物源型”深海扇)。尽管海底扇沉积学研究得益于石油工业的发展,但海底扇体系的沉积学意义却不仅限于此。作为由陆到海“源—汇”系统末端的沉积单元,海底扇是外界环境信号的天然接受器(Hessler et al., 2019),同时也是全球碳循环过程中深海碳埋藏的关键组成部分(Hage et al., 2020)。

1 海底扇分类演替:从单一到多样

虽然近年来海底探测技术不断突破,但沉积学界仍然普遍沿用着上世纪七十年代的海底扇相模式(典型代表如Walker,Mutti和Ricci Lucchi的古代海底扇模式;Normark的现代海底扇模式)。越来越多的现代海底扇观测成果和野外露头实例研究表明海底扇无法用单一的通用相模式进行解释,其相模式亟待结合最新观测成果逐步完善。

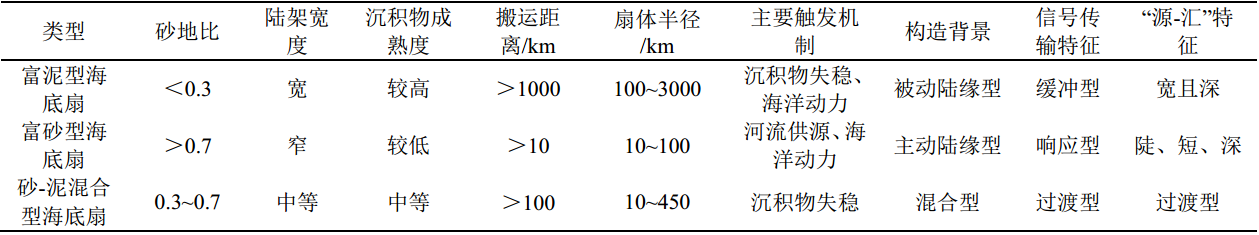

海底扇分类学研究则促进了海底扇相模式的多样化发展,在此基础上建立的相模式也更具系统性特征。Shanmugam(2016)通过调研1950~2015年发表的深水沉积学文献,总结了近30种海底扇相模式,然而其中绝大多数相模式类型具有区域性特色,参考价值有限,普适性意义并不高。基于岩性粒度差异的海底扇分类方案最为简单实用,具体可将其分为富砾型、富砂型、砂—泥混合型和富泥型海底扇(Reading and Richards, 1994; Richards et al., 1998),并在后续研究简化为粗粒型和细粒型两大类(Bouma et al., 2001)。这种分类方案在一定程度反映了海底扇规模、沉积物成熟度、重力流搬运距离、构造背景乃至触发机制等丰富信息(表1),具有较大的应用优势。其中,富砾型海底扇通常发育于陆间裂谷的陡坡带,或与一些极端事件密切相关,相关实例相对罕见,故而在学术研究中较少提及;富砂型海底扇砂岩含量高,砂体连通性好,储层非均质性弱,是良好的地层—岩性圈闭勘探目标。

2 海底扇多因素触发机制

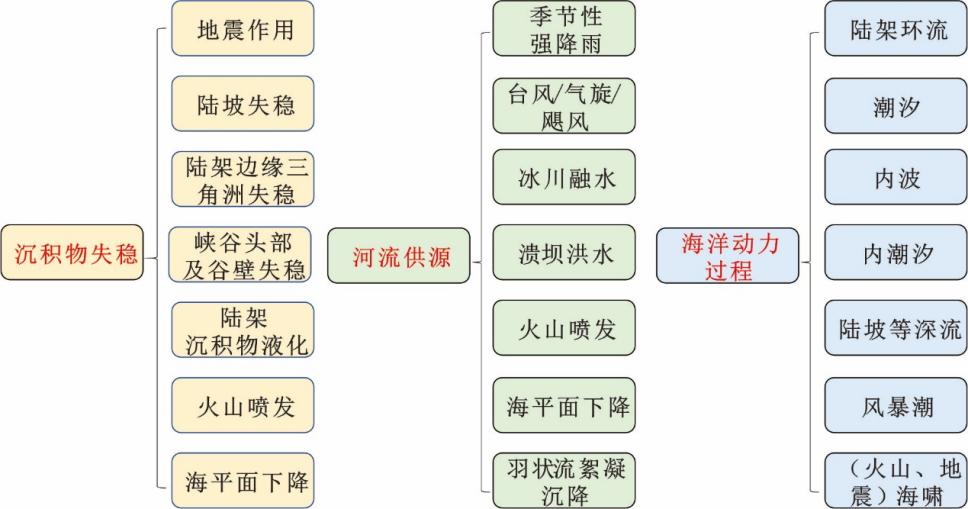

过去对深水重力流触发机制的探讨相对简单,缺乏不同触发机制内在成因联系的研究。系统性文献调研表明,海底扇的触发机制可以总结为沉积物失稳、河口供源、海洋动力过程三种类型,但其内在机理方面存在重叠部分(图1)。其中,沉积物失稳机制是现代海底扇体系最为主要的触发机制。陆源碎屑供给充足或残留沉积发育的陆架区有利于形成沉积物失稳相关的海底扇;窄陆架、河流供源能力强的区域则更有利于形成洪水型异重流相关的海底扇;海洋动力能将陆架或陆坡沉积物直接搬运至海底峡谷内部,能够为高位域宽陆架低沉积物供给背景下的海底扇体系提供有效物源,从而突破经典层序地层学的认识范畴(详见“沉积之声”《从层序地层学到源-汇系统分析:海底扇的形成机理》,2022年3月2日)。

表1 基于岩性差异分类的海底扇主要特征

图1 海底扇主要触发机制的系统总结与分类

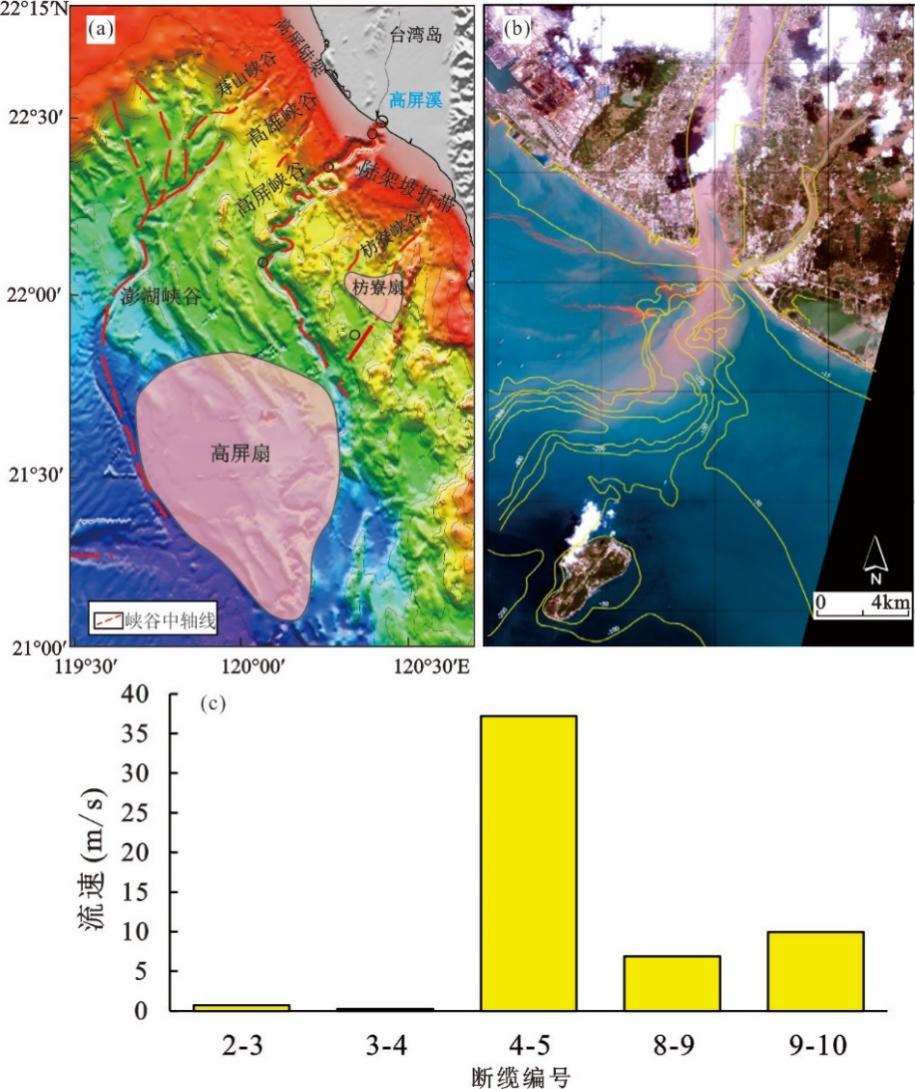

更多情况下,海底扇并不是单一成因的。例如,我国台湾西南部的高屏峡谷—海底扇体系即是由沉积物失稳和河流供源机制共同作用所致(Zhang et al., 2018;Hsiung et al., 2018; Su et al., 2018)。二十一世纪以来,2006年屏东地震和2010年甲仙地震引发高屏陆架沉积物失稳(陈彦庭,2006;徐圣婷,2006),2005年海棠台风和2009年莫拉克台风形成的强降雨使得高屏溪输出大量沉积物形成洪水型异重流,为下游高屏扇提供了丰富的物质来源(图2a,b)。假设高屏峡谷—扇体系重的电缆破坏由一次完整的洪水型异重流事件所致,则可依据断缆时间差间接测定异重流的平均流速。实际上依据不同断缆间计算出的平均流速差异巨大(0.37~37.2 m/s)(图2c),部分位置甚至远超过洪水型异重流的最大流速(即2 m/s)(Mulder et al., 2003)。由此可见,海底峡谷—扇体系中的事件性沉积和洪水型异重流沉积并不是同期沉积产物。最新航次调查同样表明,与该台风相关的洪水异重流所携带粗粒沉积物的直接影响范围仅局限于高屏陆架和峡谷上游(郑屹雅,2012;苏志轩,2014)。高屏扇表层沉积物可能是由深水重力流沉积二次搬运,而非河流直接供源。部分深水沉积物甚至可溯源至远离河口、洪水型异重流并不活动的枋寮峡谷(徐圣婷,2015)。莫拉克台风侵袭期间,陆架中地下水大量溢出造成海床沉积物逐渐液化并失稳,所诱发的滑塌型重力流越过泥岩底辟,直接将沉积物输运至高屏峡谷下游(图2a)。由于滑塌型重力流流速通常高于洪水型异重流(Mulder et al.,2003),尽管其启动滞后于高屏溪洪水,但仍能极快地影响到峡谷下游和海底扇部位。 这也可能是造成平均流速异常值存在的重要原因之一。

图2 现代高屏峡谷—扇体系地貌特征及2009年莫拉克台风洪水型异重流特征(Kao et al., 2010;王长盛,2021)

(a)高屏峡谷—扇体系海底地貌特征;(b)2009年莫拉克台风期间高屏溪形成洪水型异重流下潜入海,黄色实线为等深线;(c) 2009年莫拉克台风造成海底断缆编号及估算洪水型异重流平均流速

3 海底扇沉积过程对其时空展布的控制作用

基于露头解剖、岩心观察、地震地貌学及海底地貌学分析等研究方法,多种古代和现代海底扇沉积研究实例均揭示,海底扇的主导流体性质、海底地貌形态及海洋动力条件(深刻影响了海底扇沉积动力过程、平面形态及空间组合特征,大体可分为三种类型。

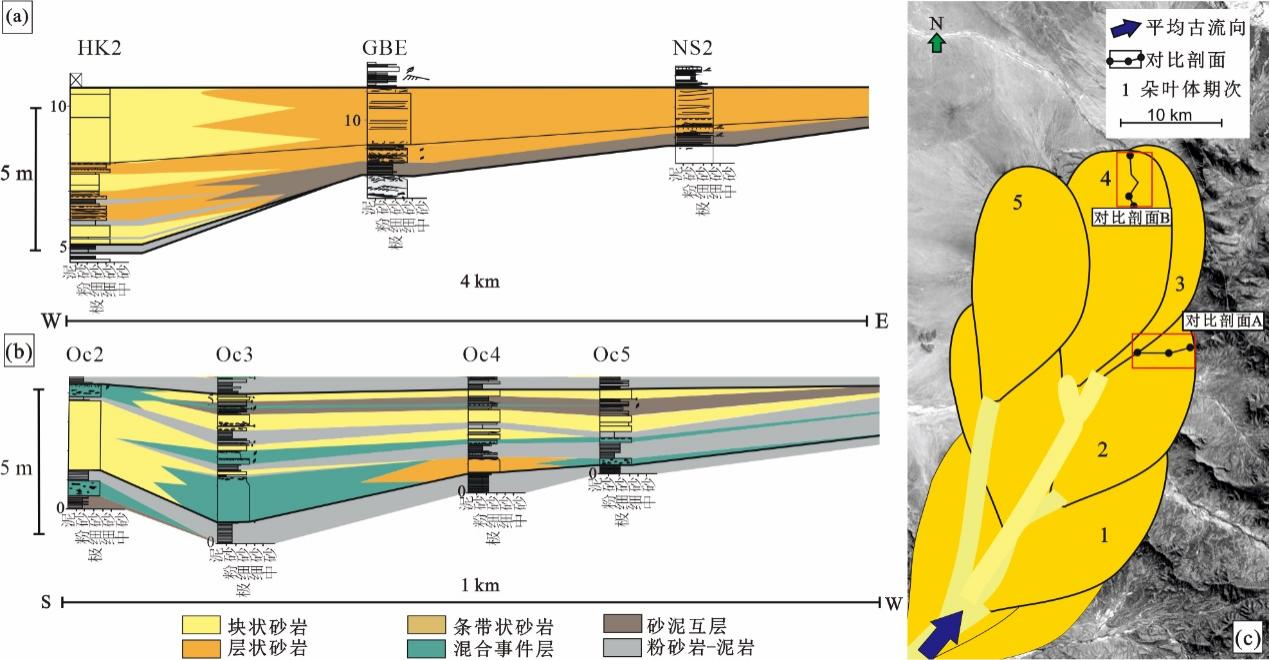

浊流沉积主导的海底扇在非限制性海底环境中表现为扇状或指状形态,混合事件层发育于朵叶体远端;在限制性海底环境中则直接受控于盆地地貌形态,混合事件层主要发育于朵叶体远端和侧缘。南非卡鲁盆地二叠系Skoorsteenberg组海底扇Fan 3露头产状平缓,出露地层相对连续(Spychala et al., 2017)。通过野外露头和浅钻岩心对比,能够重建海底扇展布范围、发育期次及地层尖灭样式(图3),并直观反映了浊积岩层和混合事件层在朵叶体远端和侧缘的展布规律,印证了泥质驱动的流体转化机制对于浊流主导的非限制性海底扇空间非均质性的重要影响。

图3 南非卡鲁盆地二叠系Skoorsteenberg组非限制性海底扇朵叶体远端和侧缘岩相类型精细对比剖面(Spychala et al., 2017)

(a)朵叶体顺物源对比剖面;(b)朵叶体斜交物源对比剖面;(c)海底扇多期次朵叶体平面展布特征

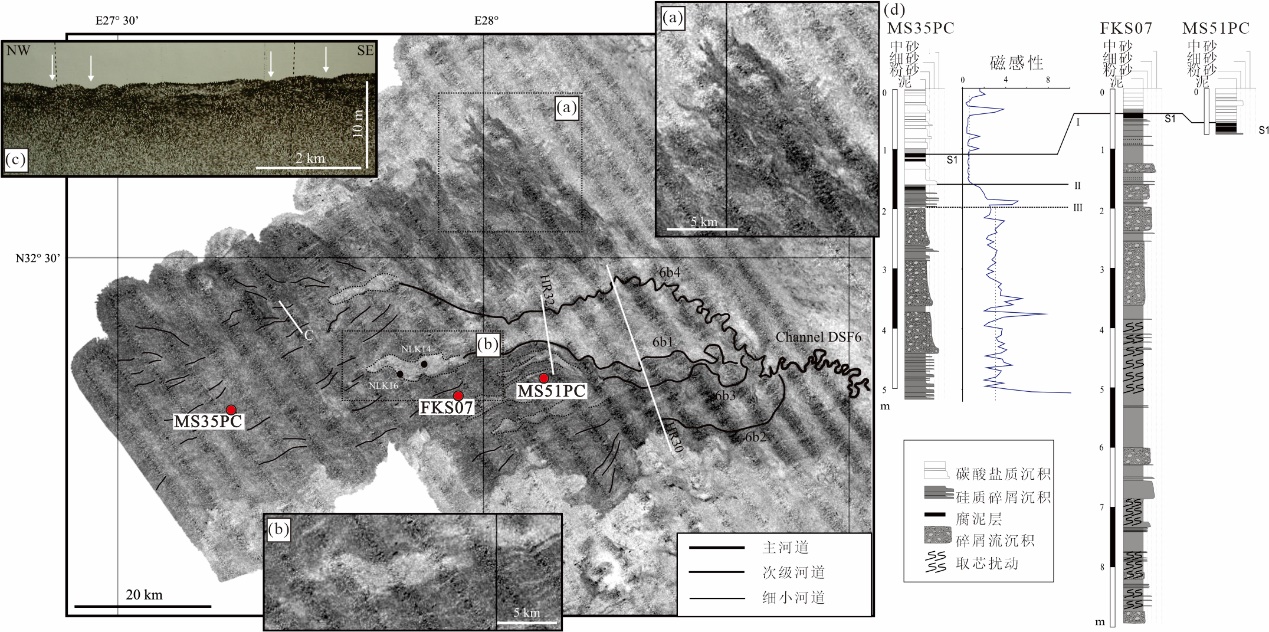

与浊积岩的概念相对应,大部分以碎屑流沉积为主导的海底扇称为“碎积扇”。现代海底“碎积扇”的超声影像特征证实其在平面上表现为舌状或羊齿状平面展布样式(Twichell et al., 1992; Talling,2010;McHargue,2021),整体不发育水道或较少发育分流水道(图4a,b)。由于其具有块状搬运、冻结式沉积的特征(图4c),这种由碎屑流沉积形成的地层在侧向上快速尖灭(Sohn,2000)。与传统认识中的碎屑流特征相悖的是,这种中—低黏性强度碎屑流能够在海底平原低坡度区域长距离搬运,其长距离搬运的润滑机制是否由滑水作用控制目前尚存在争议(Marr et al., 2001;Migeon et al., 2010;Talling, 2013)。此外,(浊流—底流)混合型海底扇朵叶体沿底流流向发生侧向偏转,部分受底流改造沉积形成孤立漂积丘状形态(Fuhrmann et al., 2020; Fonnesu et al.,2020)。

图4 地中海晚第四纪尼罗扇背向散射影像特征(a,b)、浅地层剖面(c)及碎屑流沉积岩心柱状图(d)(McHargue et al.,2021)

4 源区信号的反馈能力

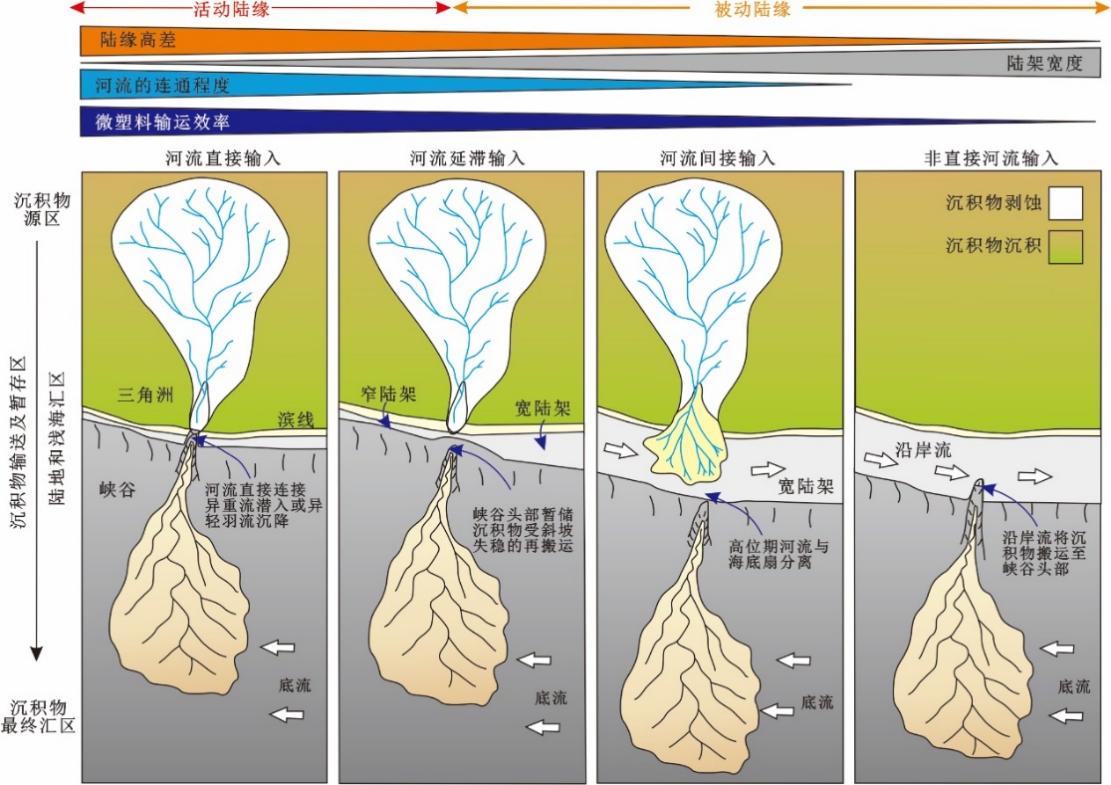

海底沉积物失稳和海洋动力过程是形成海底扇内源型重力流的主要成因机制,反映了陆架沉积物再搬运的沉积作用。由这一类触发机制所形成的海底扇主要由经过中途暂存、具有再旋回特征的沉积物所组成的。富泥型海底扇通常为缓冲型“源—汇”系统(表1),其沉积物路径系统距离相对较长(图5)。碎屑沉积物所记录的源区信号在“源—汇”传输过程中历经缓冲作用,造成原始信号损失严重,无法完整反演源区信号特征(Romans et al.,2016;Nauton-Fourteu, 2021)。具有窄陆架、短距离搬运特征的富砂型海扇属于响应型“源—汇”系统(表1),更有可能由洪水型异重流触发(Kane et al., 2019),其沉积物中记录的源区信号的传输效率及保存程度均相对较高(图5)。其沉积物所保留的物源信号与河口沉积物的信号相似程度较高,间接反映了河口沉积物供给的变化趋势,因此能够相对完整地记录物源区的母岩性质和环境信号,为响应型“源—汇”系统(详见“沉积之声”《深水源—汇系统对多尺度气候变化过程相应与反馈机制》,2021年7月28日)。通过碎屑锆石U-Pb定量示踪、Sr-Nd同位素组成、沉积物质量平衡分析等多种途径能够精细表征源区信号在“源—汇”体系中的传输过程,系统分析影响海底扇“源—汇”系统运转的主控因素(Li et al., 2018, 2019; Garzanti et al., 2021)。

图5 不同类型海底扇成因机制、输运效率及“源—汇”系统特征(Kane et al., 2019)

(a)河流直接输入,极高输运效率,缓冲型“源—汇”系统;(b)河流延滞输入,较高输运效率,过渡型“源—汇”系统;(c)河流间接输入,沿岸流改造,缓冲型“源—汇”系统,较低输运效率;(d)非直接河流输入,沿岸流供给,缓冲型“源—汇”系统,极低输运效率

5 构造与气候指示作用

大型海底扇体系为获取陆地的长期剥蚀历史提供了良好的契机。在主动陆缘构造背景下,活动造山带为其海底扇体系中提供了巨大通量的碎屑沉积物,其中蕴含很多构造信息(详见“沉积之声”《砂岩侵入体和沉积混杂岩在西藏萨嘎地区的识别——对大陆初始碰撞的沉积响应》,2022年2月24日)。在板块构造和盆地动力学尺度上,在该构造背景下发育的海底扇沉积反映了深海—半深海的沉积环境,是古洋盆发育的重要证据之一。由于主动陆缘构造变形强烈,地震作用频繁,很多主动陆缘型海底扇的形成与地震活动密切相关。在露头和岩心尺度上,其沉积序列和沉积构造开展精细的过程沉积学分析已经逐渐成为古地震震级和烈度恢复的重要途径之一(Atwater et al., 2002; Poideroux et al., 2014)。

大型海底扇体系为获取陆地的长期剥蚀历史提供了良好的契机,其沉积物中保留了不同时间尺度的古气候记录(Bouma et al., 2001)。除了自旋回沉积作用之外,海底扇的粒度分布、垂向叠置样式、朵叶体侧向摆动频率、朵叶体间泥页岩厚度等特征均与短期轨道—亚轨道尺度(<103年)的气候变化密切相关(Cantalejo and Pickering,2015),中—长期尺度(104~106年)造成的气候变化(如温室—冰室气候、古季风强度变化、关键气候事件等)直接影响了海底扇主要供源体系及成因机制(Jin et al.,2021),正逐渐成为古气候学的热门研究对象。

6 环境与生态学意义

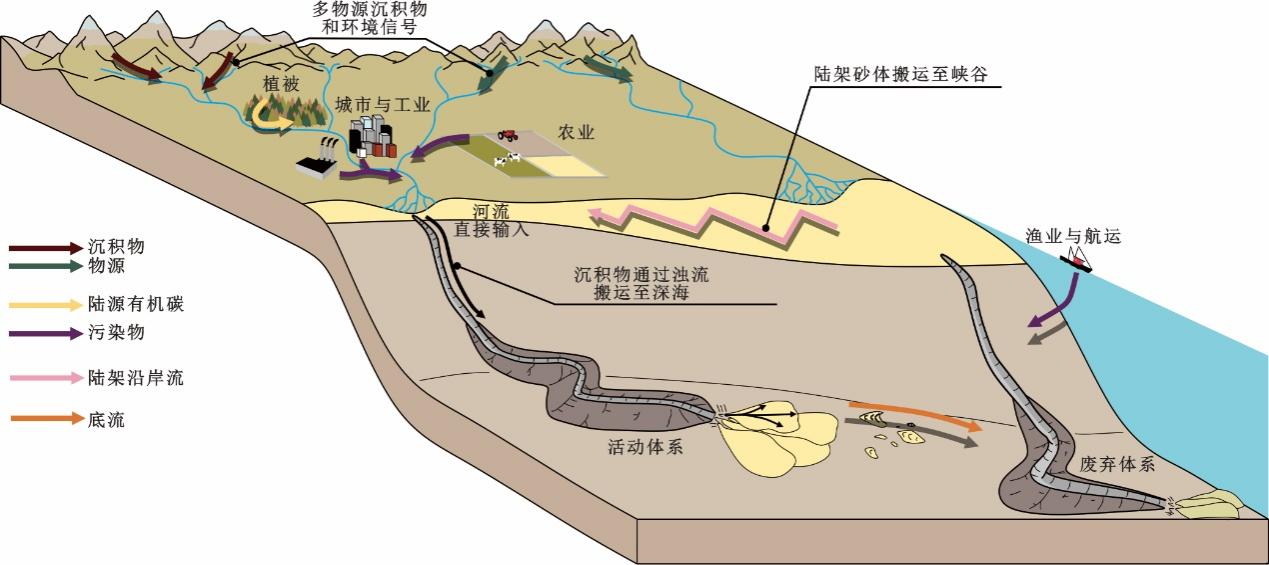

人类世以来的沉积物中蕴含了大量人类社会生产活动的信息,微塑料丰度是其中一个较为重要的指标。深海乃至海沟沉积中微塑料的发现表明目前微塑料污染已经遍布全球,成为刻不容缓、亟待解决的环境问题,其相关研究却相当匮乏。与洪水型异重流供源相关的海底扇也可能成为全球微塑料重要储库之一(图5,6)。最新报道显示,地中海海底峡谷浊流中的微塑料丰度最高达60 粒/50g,其富集程度已达到中等偏高水平(Kane et al., 2020)。微塑料形态和沉积特征与植物碎屑相似,相关水槽实验揭示微塑料富集于海底扇天然堤、朵叶体边缘的沉积单元中(Bell et al.,2021)。从另一个角度来看,微塑料颗粒和大型塑料制品在海底峡谷和海底扇中的展布特征是现代海底扇成因机制的间接反映(Zhong and Peng, 2021)。

图6 现代海底扇沉积物物源、搬运通道及环境效应示意图(Ferguson et al., 2020)

图中陆源碎屑物质、有机碳分别来源于山区、植被,主要污染物来源于城市、工业与农业,由河流输入和陆架环流改造进入海底扇体系,成为人类世沉积物的重要组成部分。

海底扇是海洋中非常重要却常被忽视的碳汇场所,能够使其沉积物中的颗粒有机碳实现快速埋藏(Leithold et al.,2016)。植物与土壤有机碳是大气CO2碳汇的一部分,直接参与全球碳中和过程,其环境效应是巨大的。以我国台湾省高屏溪为例,该河流中植物和土壤有机碳年均通量达(97.1±60.9)×103 T(Lin et al., 2020),其中很大一部分能够直接埋藏于高屏峡谷—海底扇体系,从而实现天然固碳。由此可见,有效评估现代海底扇沉积物中的植物和土壤有机碳含量对于碳账户的收支平衡研究具有重要的实际意义。目前很多海底扇有机碳的定量评估研究尚处于起步阶段,在“双碳战略”推动之下则显得尤为必要。

本文第一作者系河海大学海洋学院海洋地质与地球物理系讲师。本文属作者认识,同名综述论文已于2021年11月在《沉积学报》网络出版,相关问题交流可通过邮箱mxtan@hhu.edu.cn与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

主要参考文献

[1] Shanmugam G, Moiola R J. Submarine fan models: Problems and solutions. /Bouma A H, Normark W R, Barnes N E. Submarine fans and related turbidite systems. New York, NY: Springer, 1985: 29-35.

[2] Reading H G, Richards M. Turbidite systems in deep-water Basin margins classified by grain size and feeder system. AAPG Bulletin, 1994, 78(5): 792-822.

[3] Talling P J. On the triggers, resulting flow types and frequencies of subaqueous sediment density flows in different settings. Marine Geology, 2014, 352: 155-182.

[4] Kane I A, Clare M A. Dispersion, accumulation, and the ultimate fate of microplastics in deep-marine environments: A review and future directions[J]. Frontiers in Earth Science, 2019, 7: 80.

[5] Liu J T, Hsu R T, Hung J J, et al. From the highest to the deepest: The Gaoping River-Gaoping Submarine Canyon dispersal system. Earth-Science Reviews, 2016, 153: 274-300.

[6] Spychala Y T, Hodgson D M, Prelat A, et al. 2017. Frontal and lateral submarine lobe fringes: Comparing sedimentary facies, architecture and flow processes. Journal of Sedimentary Research, 87(1): 75-96.

[7] McHargue T R, Hodgson D M, Shelef E. Architectural diversity of submarine lobate deposits. Frontiers in Earth Science, 2021, 9: 697170.

[8] Romans B W, Castelltort S, Covault J A, et al. Environmental signal propagation in sedimentary systems across timescales. Earth-Science Reviews, 2016, 153: 7-29.

[9] Kane I A, Clare M A, Miramontes E, et al. Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation[J]. Science, 2020, 368(6495): 1140-1145.

[10] Leithold E L, Blair N E, Wegmann K W. Source-to-sink sedimentary systems and global carbon burial: A river runs through it. Earth-Science Reviews, 2016, 153: 30-42.

[11] 谈明轩,吴峰,马皓然,付奕霖,张旭,崔浩楠.海底扇沉积相模式、沉积过程及其沉积记录的指示意义[J].沉积学报,2022,40(02):435-449.DOI:10.14027/j.issn.1000-0550.2021.144.