原创 李飞

全篇约2253字,9图,阅读需要6分钟

如果有人问你最想去的旅游目的地是哪里?我相信普吉岛、巴厘岛、马尔代夫、大堡礁、斐济这些地方一定会榜上有名。用麦兜的话说就是”那里蓝天白云,椰林树影,水清沙白”,清澈的海水、色彩斑斓的热带鱼、美丽壮观的珊瑚礁,无不令人心旷神怡,这些地方构成了现代碳酸盐发育的几个缩影。现代碳酸盐发育的场所聚集着全球超过25%的海洋生物,25%的温室气体“储库”,以及32亿吨/年的碳酸盐产量,称之为工厂一点也不为过。“碳酸盐工厂”概念的提出始于上世纪70年代,与“Carbonate sediments are born,not made”这句经典名言同期产生,用于描述大规模碳酸盐的沉积与保存过程。“碳酸盐工厂”体系庞大,本文拟通过其中一个小的分支——鲕粒工厂来浅析其形成机制、发育过程和应用价值。

1.碳酸盐工厂基本概念和类型

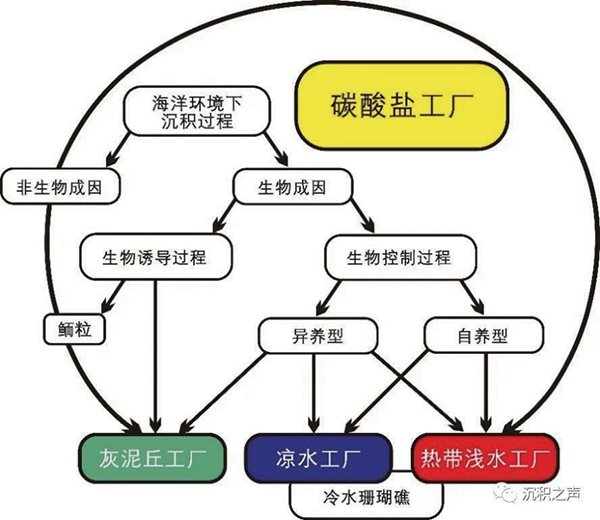

“碳酸盐工厂”一词一般用于描述碳酸盐的大规模形成和保存特征,不同类型碳酸盐工厂的形成与生物种类、水体环境、营养水平、气候条件、海洋化学等一系列因素有关。目前关于碳酸盐工厂主要有两类划分方案,一类是基于Schlager的方案,根据主要的底栖生物种群,分为“热带或热带浅水”(tropical或tropical shallow-water,以下均称为热带浅水)、“温凉水”(cool water)和“灰泥丘”(mud-mound)三种主要形式(图1)。其中“热带浅水工厂”主要分布于低纬度地区,光照充分,贫营养的暖水(18-30.5℃,海水表层温度常在24℃之上)环境,建造者主要包括光合自养型生物,以及与其伴生的异养型生物和少量非骨屑碳酸盐颗粒,以钙藻类(绿藻为主)、珊瑚、海绵、底栖有孔虫等为代表(Laugié et al.,2019)。“温凉水工厂”主要以钙质红藻以及底栖有孔虫、软体动物和苔藓虫等异养生物为主。“灰泥丘工厂”是指原地沉积的细粒物质,主要通过生物诱导矿化和无机沉淀作用共同参与形成的。需要注意的是“灰泥丘工厂”的命名反映了当时研究者对于微生物建造的早期认识,而不是指软泥构成的格架。另外由于早期研究者认为鲕粒是以化学成因为主的,因而把鲕粒作为热带浅水工厂的副产物。大规模鲕粒发育建造在Schlager工厂体系中分类位置不明,因而有人把鲕粒工厂单列出来(Li et al.,2019),或者归属至“生物化学工厂”(biochemical factory)(Laugié et al.,2019).

图1Schlager碳酸盐工厂划分方案(Reijmer,2016)

另一类碳酸盐工厂体系是Pomar等人构建的,主要强调多重物理和生态因素对碳酸盐沉积过程的调节,注重碳酸盐发育的影响因素研究(营养水平、温度、水体能量、透光度等)。该方案目前没有严格定义的工厂类型,更多地强调主导的碳酸盐建造者(图2),例如底栖自生泥晶(benthic automicrite)、浅水灰泥(neritic lime-mud)和骨屑(skel et al)等,并可以进一步细化为鲕粒工厂、珊瑚工厂、红藻组合工厂等诸多类型。不同碳酸盐工厂可以共存于同相区或不同相区,且可以相互转化(Pomar and Hallock,2008;Pomar et al.,2015)。其它还有Marie Laugié和Julien Michel等人最新的工厂划分方案(Laugié et al.,2019),其意义和价值有待进一步研究。

图2 Pomar碳酸盐工厂划分方案实例,据Pomar and Hallock(2008)

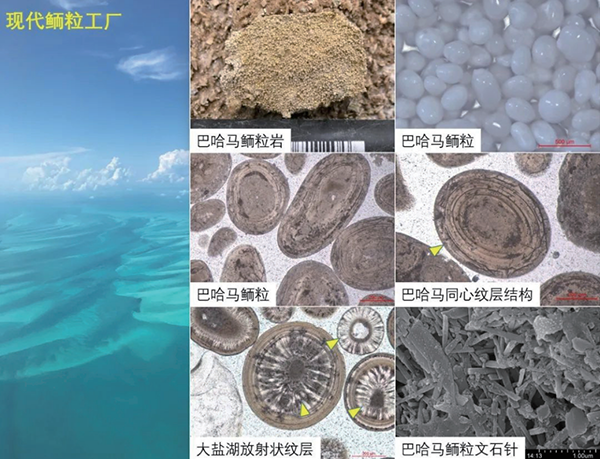

图3现代鲕粒工厂特征

2.鲕粒工厂特点和研究意义

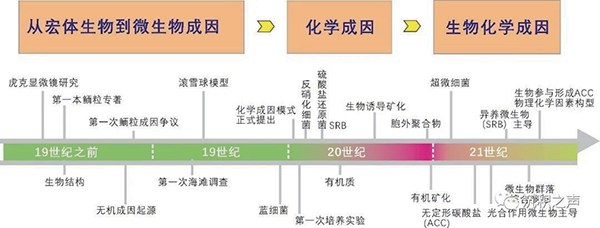

长期以来,鲕粒被认为是碳酸盐岩中最迷人的组分。它是由钙质纹层围绕单个核心而形成的球形或椭球形包覆颗粒,粒径一般小于2mm,核心常由陆源碎屑颗粒,生物碎片,球粒等构成,纹层根据具体结构可进一步划分为同心状、放射状、泥晶和混合型等类型(图3)。碳酸盐鲕粒主要分布于温暖、动荡浅水环境(水深一般小于5m)。目前发现最早的海相环境鲕粒出现在太古代(29至30亿年前)并持续至今,其中在新元古代、寒武纪、石炭纪、三叠纪和侏罗纪分别达到发育高峰。随着海水化学性质的长周期变化(如Mg/Ca)。鲕粒原生矿物呈现出以文石和高镁方解石占主导的“文石海”时期,和以低镁方解石占主导“方解石海”时期的相互转变。关于鲕粒成因,“化学机制主导”和“生物机制主导”两种观点仍存在争议,最新的一系列研究认为鲕粒可能与生物过程和化学过程共同作用有关(图4)。

图4鲕粒成因认识沿革

鲕粒岩具有非常广泛的地质意义,在古气候、古环境和沉积储层等方面研究非常深入,但目前仍有一些问题有待进一步探讨(图5)。例如,大规模鲕粒滩的发育机制是什么?鲕粒滩分布的非均质性及如何预测?气候环境与海水性质对鲕粒滩大规模发育有无影响?从“鲕粒工厂”角度出发,可能会对认识这些问题从更宏观尺度上提供一个新的思路。

图5鲕粒岩和鲕粒工厂目前研究方向

3.现代鲕粒工厂的主要特点

图6第四纪以来鲕粒工厂全球分布特征,现代发育鲕粒工厂的地区非常有限

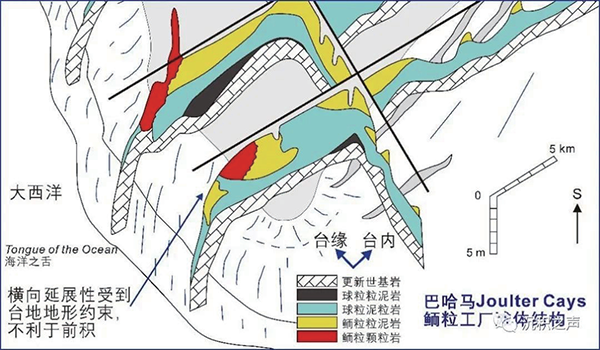

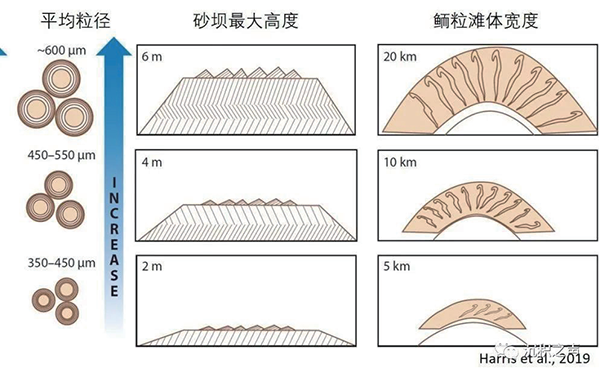

更新世鲕粒工厂发育进入高潮期,其分布主要集中在南北回归线附近(20-30°之间),这与气候纬向分带,以及表层高饱和度水体的分布有关。全新世以来鲕粒工厂的发育进入低谷期,目前仍有发育的地区非常有限,主要集中在巴哈马地区(图6)。巴哈马鲕粒工厂主要形成于碳酸盐台地的边缘环境,面向广海(大西洋)一侧发育(图7)。作为工厂主要建造者,鲕粒具有同心纹层,粒径一般不超过1mm,水体深度不超过2m。完全由鲕粒构成的滩体仅发育于水体能量最强的环境,向台内方向泥质含量增加并过渡为鲕粒—球粒滩,向广海方向生屑含量增加,过渡为鲕粒—生屑滩(图6)。鲕粒的搬运主要依靠潮流,在涨潮、退潮过程形成的“传送带”上完成早期阶段生长,进入障壁岛—潟湖体系后鲕粒被进潮流和退潮流不断循环搬运,这样滩体可以保持相对稳定并不断扩大,而不会被带至低能环境沉积(Rankey and Reeder,2012),因而能够保持鲕粒工厂的正常运转。并且,鲕粒工厂总体具有滩体厚度越大,对应横向展布越宽和鲕粒粒径越大的特点(图8)。

图7台地背景下巴哈马鲕粒工厂空间结构(Rankey and Reeder,2012)

全新世以来的巴哈马鲕粒工厂继承了更新世基岩形成的古地貌,在低洼处先形成含岩屑的初始堆积物,之后在受潮流和波浪影响的地貌高部位率先浅滩化并逐渐扩大,最终扩展至潮间带附近。滩体的不断加积形成的隆起地形阻碍了波浪对台地内部的影响,开始出现泥质沉积(图7)。同时活跃的生物扰动造成鲕粒与生屑及灰泥的混合,形成台内粒泥岩至泥粒岩。此外,巴哈马鲕粒工厂的建造受台地陡峭地形的约束,不利于前积,体现出典型的加积特征(图7),与地质历史时期陆表海缓坡背景下鲕粒工厂以楔状体堆积方式快速向盆地方向迁移存在较大差异(图9),这也反映了两种不同沉积体系下鲕粒工厂的建造方式(Pomar et al.,2015;Li et al.,2019)。

图8巴哈马鲕粒滩体特征(Harris et al.,2019)

为什么地质历史时期鲕粒工厂可以大规模发育,现代海洋环境下鲕粒工厂(图6)却非常少呢?最新的研究显示,直至更新世热带浅水地区的鲕粒工厂发育仍然非常广泛,但是全新世后很多都停止生长。其原因与更新世冰期结束后,海平面上升以及海水碳酸盐饱和度下降等因素导致鲕粒工厂被大量淹没且较难复苏有关。全新世气候和海水条件(如海洋酸化)等不利于大规模鲕粒工厂发育。

图9缓坡背景下伊比利亚盆地鲕粒工厂的空间结构及演化过程(Pomar et al.,2015)

4.结语

鲕粒大规模发育受到海水温度、碳酸盐饱和度、地形、海平面变化、古气候等一系列因素的制约,通过研究现代鲕粒工厂的特征可为进一步了解地质历史时期(例如中晚寒武世,早三叠世)鲕粒工厂发育提供线索。从碳酸盐工厂角度分析也可为认识地质历史时期大规模微生物岩、礁灰岩、混积岩、泥晶灰岩等的发育条件,以及碳酸盐台地形成演化过程提供有益参考。工厂发育的不同阶段也提醒我们形成珊瑚礁这种高级碳酸盐工厂不易,海洋酸化更让鲕粒工厂难以为继,需要大家爱护海洋环境,珍惜大自然给予的美丽景观。

本文作者系西南石油大学地球科学与技术学院副研究员。颜佳新教授和卢朝进博士对本文亦有贡献。

本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱feinan.li@gmail.com与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

主要参考文献

【1】Harris, P., Diaz, M.R. and Eberli, G.P., 2019. The formation and distribution of modern ooids on Great Bahama Bank. Annual Review of Marine Science, 11, 491-516.

【2】Laugié, M., Michel, J., Pohl, A., Poli, E. and Borgomano, J., 2019. Global distribution of modern shallow-water marine carbonate factories: a spatial model based on environmental parameters. Scientific reports, 9, 1-14.

【3】Li, F. et al., 2019. Ooid factories operating under hothouse conditions in the earliest Triassic of South China. Global and Planetary Change, 172, 336-354.

【4】Pomar, L., Aurell, M., Bádenas, B., Morsilli, M. and Al- Awwad, S.F., 2015. Depositional model for a prograding oolitic wedge, Upper Jurassic, Iberian basin. Marine and Petroleum Geology, 67, 556-582.

【5】Pomar, L. and Hallock, P., 2008. Carbonate factories: A conundrum in sedimentary geology. Earth-Science Reviews, 87, 134-169.

【6】Rankey, E.C. and Reeder, S.L., 2012. Tidal sands of the Bahamian Archipelago. In: R.A. Davis Jr. and R.W. Dalrymple (Eds.), Principles of Tidal Sedimentology. Springer, Dordrecht, pp. 537-565.

【7】Reeder, S.L. and Rankey, E.C., 2008. Interactions between tidal flows and ooid shoals, northern Bahamas. Journal of Sedimentary Research, 78, 175-186.

【8】Reijmer, J.J.G., 2016. Carbonate factories. In: J. Harff, M. Meschede, S. Petersen and J. Thiede (Eds.), Encyclopedia of Marine Geosciences. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 80-84.