陈波、陈吉涛、郄文昆、黄璞

一、晚古生代大冰期

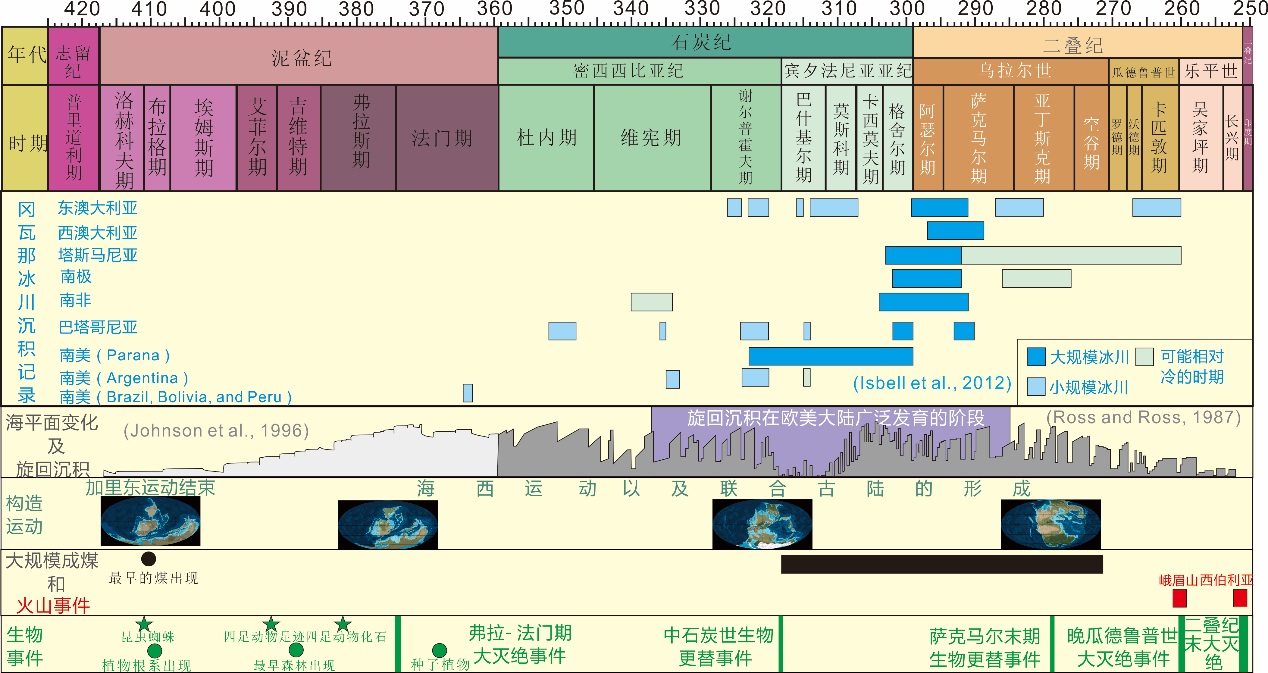

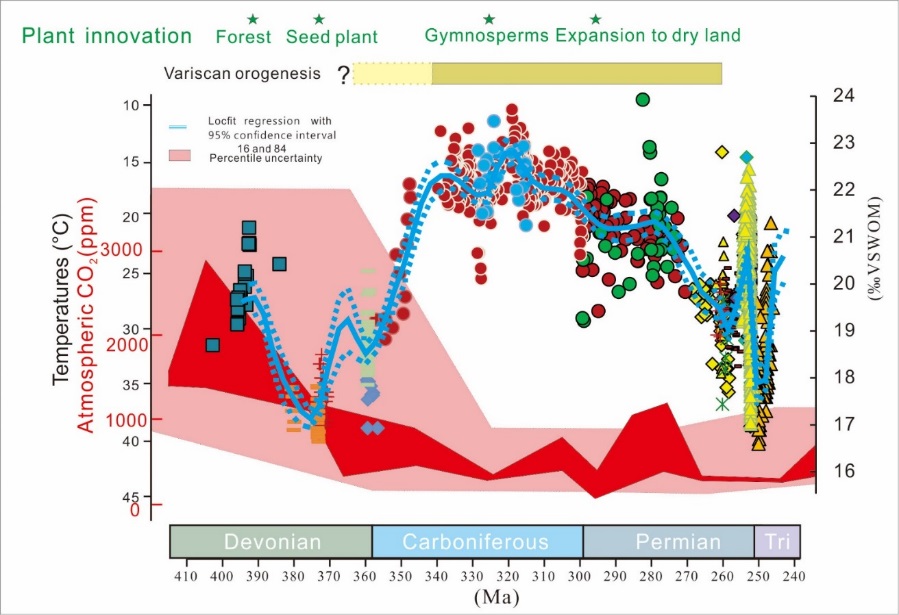

晚古生代大冰期(Late Paleozoic Ice Age)是显生宙以来持续时间最长、规模最大的成冰事件(Montañez and Poulsen, 2013)。该冰期导致全球古海洋、古气候、古生态发生显著变化,是地球气候演化历史上的关键转折期。晚古生代大冰期在高纬度地区主要以冰碛岩在南方冈瓦纳大陆广泛分布为特征(图1),其覆盖范围可达17.9-22.6×106 km2,与晚更新世末次大冰期覆盖范围较为相似(23.5×106 km2);在低纬度地区则以冰川控制的海平面变化所驱动的高频沉积旋回为特征。关于晚古生代大冰期的起止时间、规模大小、发育机制及其对地球表层生态系统的影响还存在较多争议,目前科学界普遍认为:晚古生代气候变冷始于晚泥盆世弗拉期-法门期之交;至泥盆纪-石炭纪之交持续时间较短的高山型冰川在中高纬度地区开始发育;石炭纪维宪期,对应于全球海平面的剧烈波动,大陆冰盖开始大规模出现并持续至晚石炭亚纪-早二叠世(图1)。虽冰川沉积出现在早-晚石炭亚纪之交,但长时间尺度的氧同位素数据显示在石炭纪最早期的杜内期全球气候经历了一次重大变冷,而这很可能是晚古生代冰期开始的重要标志(图2)。

图1 晚古生代主要的冈瓦纳冰川沉积记录、海平面变化以及火山和生物事件

图2 晚古生代大气CO2浓度记录(Montanez, 2016)和海水温度变化曲线 (Chen et al. 2013, 2016)

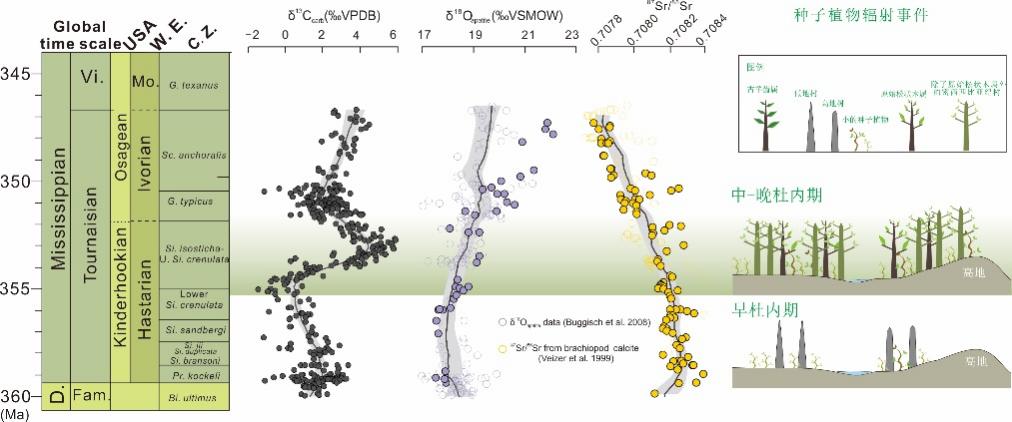

二、杜内期中期碳同位素正漂移(TICE)事件

有趣的是,伴随着石炭纪杜内中期的气候变冷,全球碳循环经历了一次重大的波动,即海相碳酸盐的碳同位素值发生一次~6 ‰(V-PDB)的正漂移。这也是显生宙最大的碳同位素正漂移事件之一。海洋原始生产力提高所导致的有机碳埋藏量增加被认为是导致杜内期中期碳同位素正漂(TICE)事件的首要原因,而更多的营养物质的输入无疑是促使海洋原始生产力提升的关键,但是关于这些营养物质的最终来源却存在争论:一些学者认为其可能来自于与气候变冷相关的海洋环流和上升流增强;另一些学者则认为其源于大陆风化增强。前一种解释中气候变冷是触发碳循环波动的原因;后一种解释则相反,认为碳循环的异常波动是导致全球气候变冷的原因,Buggisch等人发现氧同位素证据所指示的气候变冷发生在碳同位素正漂移之后 (Buggisch et al., 2008 ),说明气候变冷是碳循环波动的结果而非原因。这一观察说明陆源硅酸盐风化增强及其带来的大量营养物质可能是导致TICE事件最主要的原因,而追踪这一时期的大陆风化体系变化能为验证这一假设提供关键的证据。

为了解决这一问题,南京地质古生物研究所陈波等通过对华南和越南等地5条早石炭亚纪剖面开展系统的碳、锶、氧同位素分析(Chen et al., 2021),发现海水的锶同位素比值在杜内期中期开始下降,并伴随着碳酸盐碳同位素值和牙形刺氧同位素值的增加(图3)。这三个同位素体系的耦合变化符合经典对气候变冷机制的解释(Berner, 2003),即硅酸盐风化的增加,使得陆源营养物质大规模输入到海洋,促进全球海洋生产力的提升和有机碳埋藏量增加,而硅酸盐风化(反应式1)和有机碳的埋葬 (反应式2) 都会大量消耗大气中的二氧化碳,二者共同作用最终导致气候变冷。

CO2+CaSiO3—CaCO3+SiO2 (1)

CO2+H2O—CH2O+O2 (2)

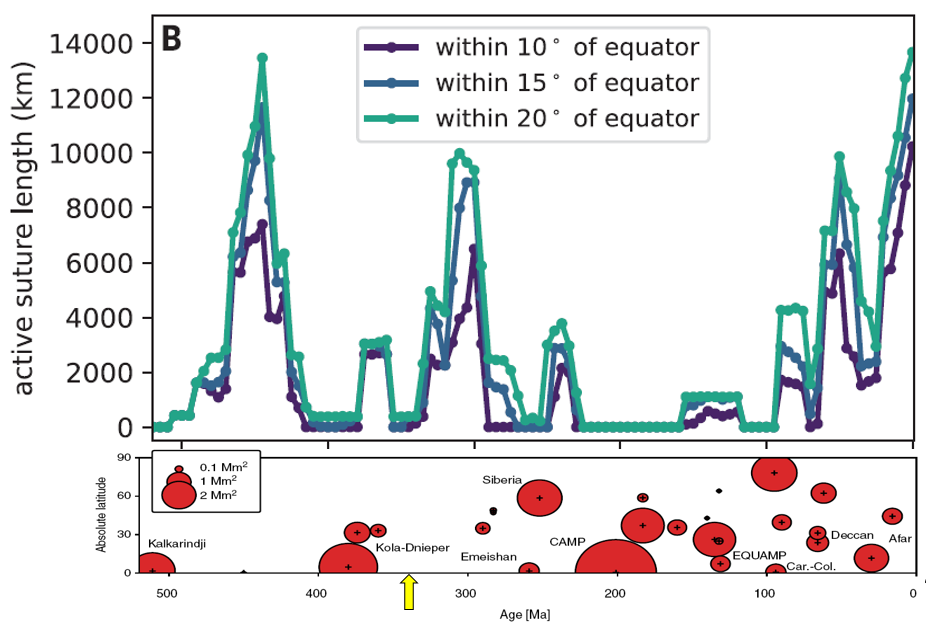

那么是什么原因导致大陆风化在杜内期突然增强呢?先前的研究认为弧-陆碰撞或大火成岩省喷发后大规模蛇绿岩套或玄武岩的出露可以显著加速全球硅酸盐风化,尤其是当这些岩石出露在风化效率最强的低纬度地区时。大规模蛇绿岩套或玄武岩出露导致的硅酸盐风化增加被认为是触发新元古代斯图尔冰期(720 Ma)和晚奥陶纪冰期(465-455 Ma)的主要原因,但在杜内期目前还未发现有火山活动或弧-陆碰撞活动的证据(图4; Macdonald et al., 2019; Park et al., 2021)。

图3 杜内期碳、锶、氧同位素变化和植物的演化事件(Chen et al., 2021)

图4 显生宙低纬度缝合带长度和主要火山事件(Macdonald et al., 2019; Park et al. 2021)

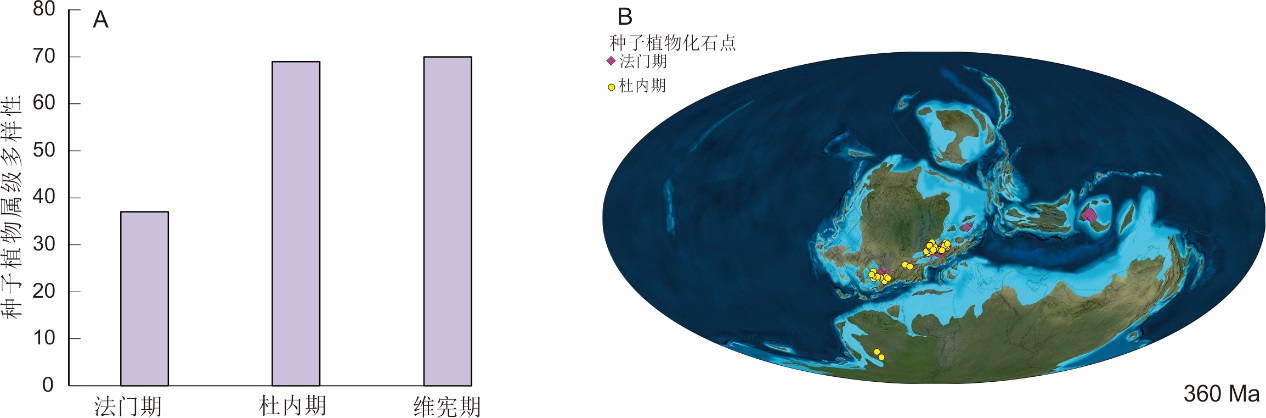

三、种子植物的扩张导致晚古生代冰期?

另外一种可能的机制是植物的扩张。植物需要利用其根系从岩石或土壤中获取营养,这一过程会加速岩石的化学和物理风化(Berner, 2003)。现代实验研究显示相对于无根非维管植物,以树为代表的维管植物在风化过程中能将钙离子的风化通量提升5-30倍,对磷元素的风化放大效应比钙更强。维管植物的登陆和大规模扩张能显著加速大陆风化,长期以来它一直被认为是触发晚古生代冰期的重要原因之一(Algeo et al., 1995; Berner, 2003),但到目前为止,揭示它们之间因果联系的直接证据一直缺乏。通过系统梳理晚泥盆世-早石炭亚纪早期全球种子植物属一级多样性和地理分布变化,陈波与合作者在杜内期发现一次以多样性的快速增加(由37属增加到69属)和分布范围的显著扩张(从低纬度地区扩张到高纬度)为主要特征的种子植物显著辐射事件(图5)。这次事件还伴随着树状木质植物(Arborescent lignophytes)的一些重要演化革新:具有真实叶片、尺寸更大、根系更深、能够适应干旱区域生存的种子植物开始出现。这些现象说明种子植物的分布范围在杜内期很可能存在大规模扩张,并迅速占领以前植被稀疏或完全没有植被覆盖的干旱地区和高纬度地区,而这次扩张在时间上正好对应于碳、锶、氧同位素体系发生重大耦合变化的关键节点(图3)。基于这些证据, Chen et al.(2021)提出早石炭亚纪杜内期种子植物的辐射和快速扩张可能是导致全球气候在石炭纪最早期(大约355 百万年)突然变冷的重要原因,并认为迅速扩张的种子植物加速了大陆硅酸盐尤其是玄武质硅酸盐的风化,因此导致海水87Sr/86Sr值下降。这一过程同时为海洋带来大量的磷等陆源营养物质,促进海洋生产力显著提升和有机碳埋藏量增加,因此导致碳酸盐的δ13Ccarb值升高。综上所述,种子植物在杜内期中期的辐射和快速扩张加速全球硅酸盐风化和碳循环的波动,二者大量消耗了大气中的二氧化碳,最终导致气候的变冷(δ18Oapatite值升高),推动全球气候开始由 “温室”向“冰室”期转换。

尽管目前种子植物的化石记录相对稀疏,需有进一步细致的完善工作,但这项工作揭示出陆地生态系统通过改变海洋生物地球化学循环从而影响全球气候的研究,为我们理解陆地生态系统的兴起及其在塑造全球气候中所扮演的角色提供了一个新的视角。

图5 种子植物的属级多样性和分布范围 (Chen et al., 2021)

本文作者陈波(中国科学院南京地质古生物研究所,副研究员)、陈吉涛(中国科学院南京地质古生物研究所,研究员)、郄文昆(中国科学院南京地质古生物研究所,研究员);黄璞(中国科学院南京地质古生物研究所,助理研究员)本文属作者本人理解,主要依据作者及其合作者于2021年发表在《Earth and Planetary Science Letter》的文章整理而成,相关问题交流可通过邮箱(chenbo@nigpas.ac.cn)与作者联系。欲知更多详情,请进一步阅读相关原始文献。

参考文献

[1] Algeo, T.J., Berner, R., Maynard, J., Scheckler, S., 1995. Late Devonian oceanic anoxic events and biotic crises: “Rooted” in the evolution of vascular plants. GSA Today, 5, 64-66.

[2] Buggisch, W., Joachimski, M.M., Sevastopulo, G., Morrow, J.R., 2008. Mississippian δ13Ccarb and conodont apatite δ18O records – their relation to the Late Palaeo-zoic Glaciation. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 268, 273-292.

[3] Chen, B., Joachimski, M.M., Shen, S.-Z., Lambert, L.L., Lai, X.L., Wang, X.-D., Chen, J. and Yuan, D.-X., 2013. Permian ice volume and palaeoclimate history: Oxygen isotope proxies revisited. Gondwana Research, 24(1): 77-89.

[4] Chen, B., Joachimski, M.M., Wang, X.D., Shen, S. Z., Qi, Y. P. and Qie, W.k., 2016. Ice volume and paleoclimate history of the Late Paleozoic Ice Age from conodont apatite oxygen isotopes from Naqing (Guizhou, China). Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 448: 151-161.

[5] Chen, B., Chen, J. T., Qie, W. K., Huang P., He,T., Joachimski, M.M., Regelous, M., Pogge von Strandmannd, P.A.E., Liu, J., Wang X. D., Montañez, I. P., Algeo, T. J., 2021. Was climatic cooling during the earliest Carboniferous driven by expansion of seed plants? Earth and Planet. Sci. Lett. 565: 116953.

[6] Macdonald, F.A., Swanson-Hysell, N.L., Park, Y., Lisiecki, L., Jagoutz, O., 2019. Arc-continent collisions in the tropics set Earth’s climate state. Science 364 (6436), 181-184.

[7] Montañez, I. P., 2016. A Late Paleozoic climate window of opportunity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 13( 9), 2334-2336.

[8] Montañez, I.P. and Poulsen, C.J., 2013. The Late Paleozoic Ice Age: an evolving paradigm. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 41, 629-656.

[9] Park, Y., Swanson-Hysell, N.L., Lisiecki, L.E., Macdonald, F.A., 2021. Evaluating the Relationship Between the Area and Latitude of Large Igneous Provinces and Earth's Long-Term Climate State. In: Ernst, R.E. Dickson A.J. and Bekker A. (Eds.), Large Igneous Provinces.