鲁铮博,史宇坤

1. 国际大洋科学钻探简介

海洋地质学中通常将海洋中水深大于2000米的区域称为深海,它占据了地球表面的60%。保存在深海底部的沉积物(岩)由亿万年的陆源输入物质和海洋自生物质积累、压实而成,所包含的物理、化学、生物信息是地质历史时期海洋、气候、生物以至整个地球生态的重要记录。

国际大洋科学钻探是特别针对深海研究设计的一项国际海洋研究合作计划,通过专业的远洋作业平台获取深海的沉积物样本和岩石标本,记录钻孔的地球物理和地球化学信息,观测海底环境,揭示地球的演化历史及其动力学机制。在计划实施至今的近60年里,基于这些丰富的观测和测试数据,科研人员取得了众多重大发现(Hsü et al., 1982;Kennett et al., 1991;Müller et al., 2008),推动了地球科学的快速发展。

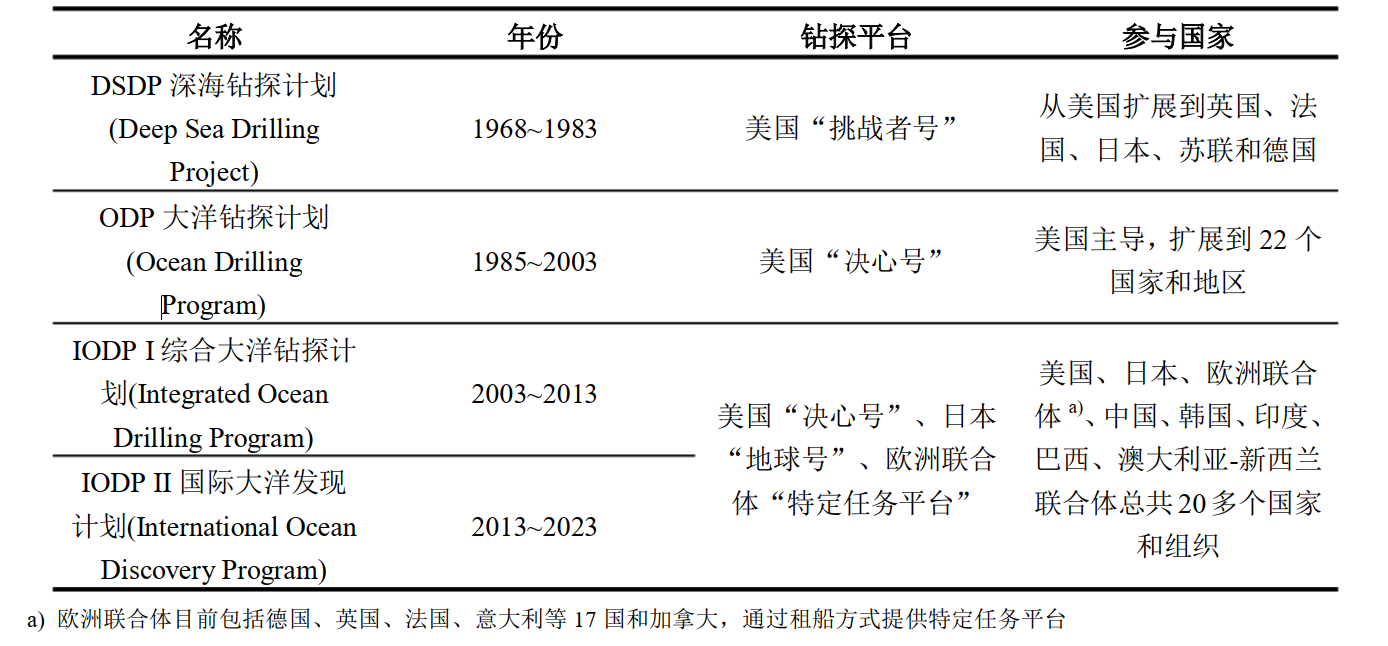

大洋钻探最早可以追溯到1961年开始的“莫霍钻”计划(Mohole Project),旨在从深海底部钻穿地壳,获取地幔样品。然而技术的不成熟导致该计划到1966年仍未达到预期效果,从而失去了政府资助并最终夭折。从1966年起,科学家将目光放到了洋壳玄武岩之上较易钻探的沉积层(金性春等,1995),经过两年的筹备,1968年8月,深海钻探计划(Deep Sea Drilling Project,简称DSDP)正式启动,大洋钻探的数据记录也由此开始。1985年,项目进一步发展为大洋钻探计划(Ocean Drilling Program,简称ODP)。2003至2013年,在DSDP和ODP的科研成就和广泛的国际合作关系基础上,新一代的钻探计划——综合大洋钻探计划(Integrated Ocean Drilling Program,简称IODP I)开启了新世纪深海科技的竞赛,并最终于2013年发展为目前正在进行的国际大洋发现计划(International Ocean Discovery Program,简称IODP II,表1)。

表1 国际科学大洋钻探的4个阶段(汪品先,2018)

2. 大洋钻探的数据资源及数据存储

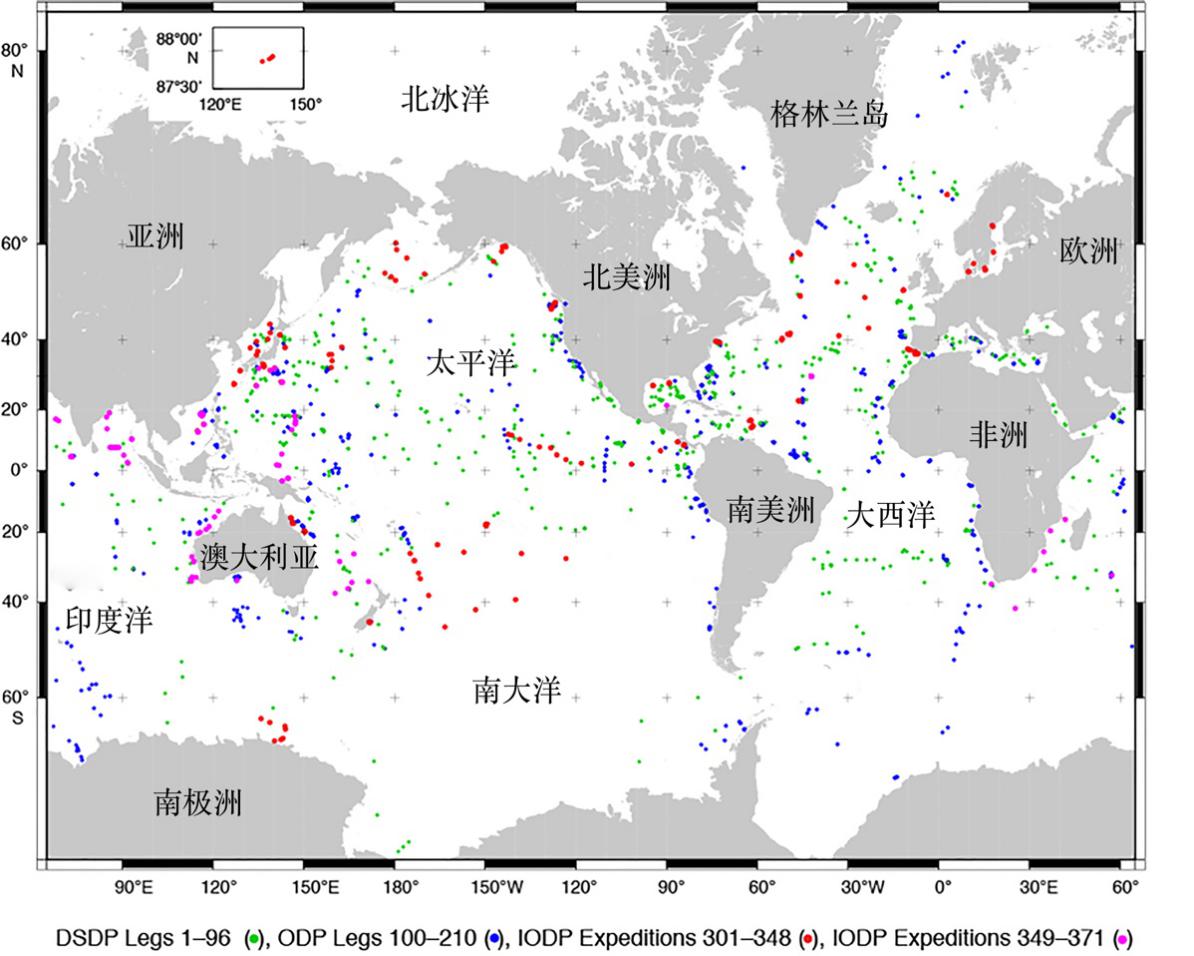

从深海钻探计划(1968年)到国际大洋发现计划的50余年里,大洋钻探已执行了297航次,钻井广布全球各大洋(图1),获得的岩芯总长度已达40余万米(中国大洋发现计划办公室等,2018)。

图1 国际科学大洋钻探站点分布图(http://iodp.tamu.edu/scienceops/maps/iodp_odp_dsdp.jpg)

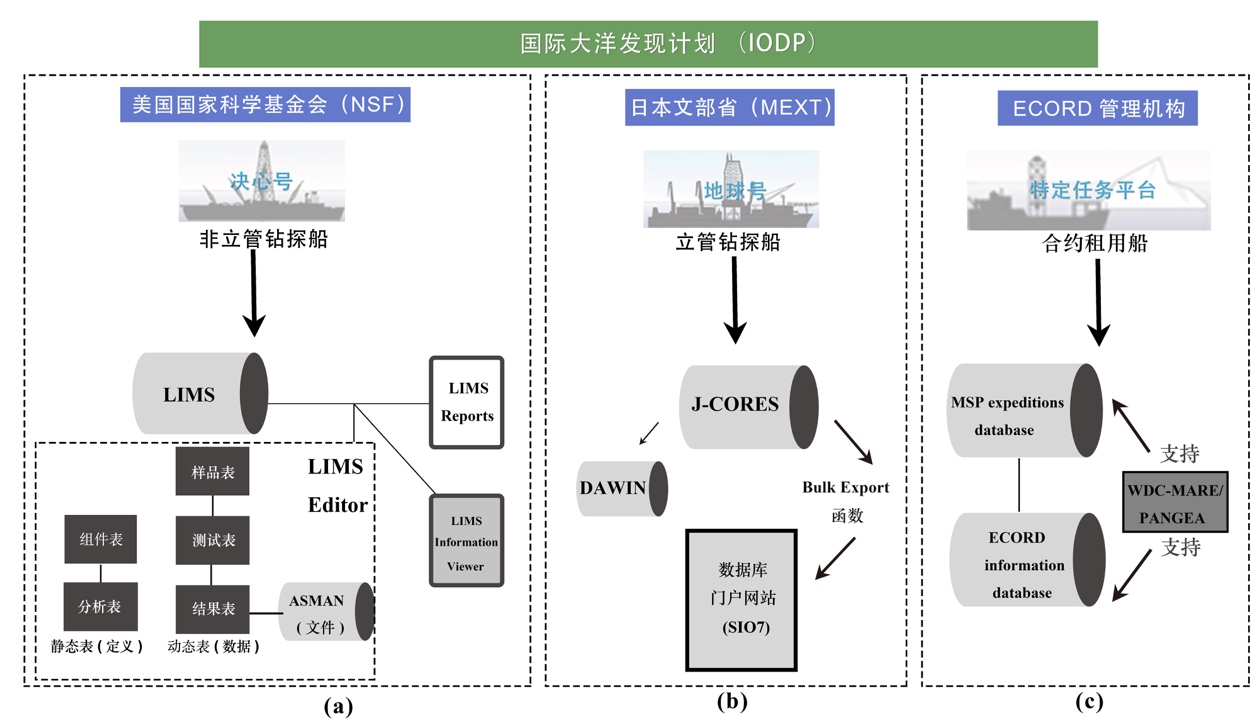

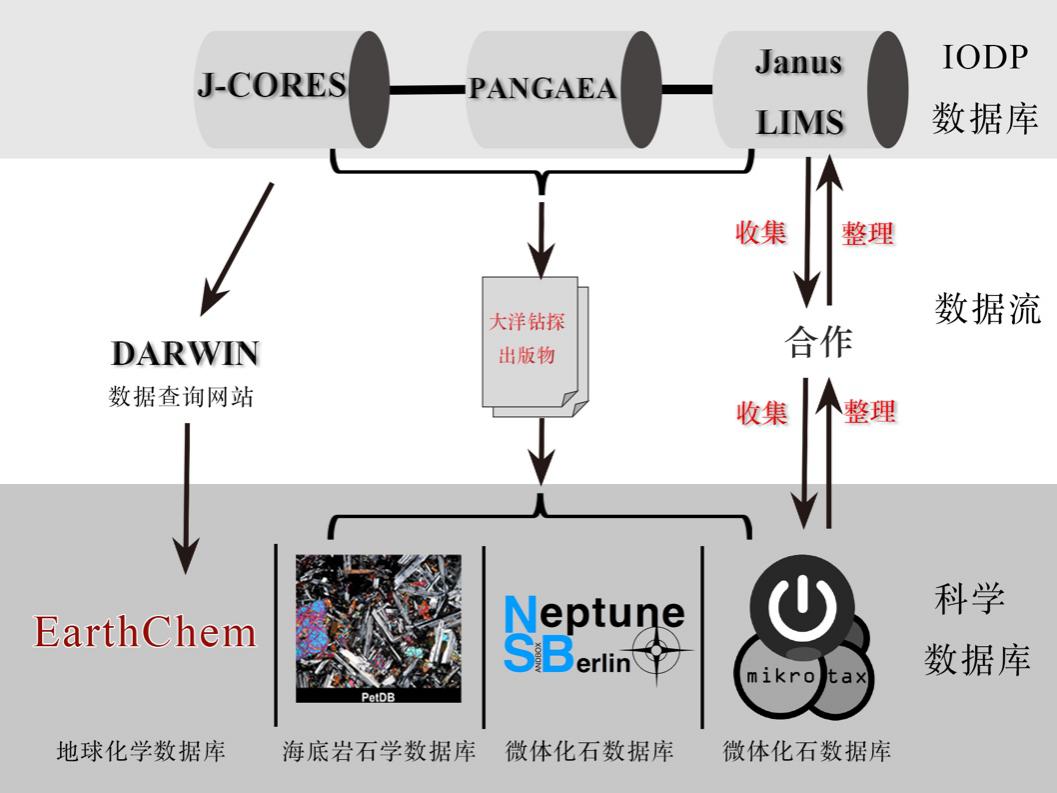

从2003年的综合大洋钻探计划开始,国际大洋科学钻探设立了三个钻探平台(图2),它们分别是美国主导的 “乔迪斯·决心号”(JOIDES Resolution,简称JR)钻探平台,日本的 “地球号”(Chikyu)钻探平台以及欧洲的“特定任务平台”(Mission Specific Platform,简称MSP)。三个平台执行航次的岩芯数据分别由JRSO、 MarE3、ESO存储在实验数据信息管理系统(Laboratory Information Management System,简称LIMS)、日本数据库系统(Japanese Database System,简称J-CORES)和地球科学与环境数据出版网(Publishing Network for Geoscientific & Environmental Data,简称PANGAEA)。测井数据则统一存储在哥伦比亚大学数据库。

图2 IODP钻探平台及数据存储(鲁铮博等,2020)

基于大洋钻探的平台设置和运作方式,笔者认为大洋钻探的数据储存呈现出以下特点。首先,数据存储分散。从空间上来看,综合大洋钻探计划开始后,大洋钻探任务被交由三个钻探平台分别实施,取得的数据在各自平台的独立数据库中存储。从时间上来看,大洋钻探发展至今经历了4个阶段,不同阶段获得的数据类型以及之后的存储格式和方式存在一定差异;其次,航次数据相互独立。大洋钻探的每个航次都是立足于不同的科学提案,探索不同的区域,获得的岩芯以及数据都是独立的,不同航次之间一般没有直接联系。最后,数据类型多样。由于获取的数据描述了岩芯的各方面属性,因此数据类型颇为多样化,包括文本、图表、照片等。这些数据相互补充,基本可以满足用户的需求。

2.1 LIMS

“决心号”的数据最初被存储在Janus数据库中,2009年后,平台开始使用LIMS作为新的数据库,并整合了Janus数据库的数据内容。

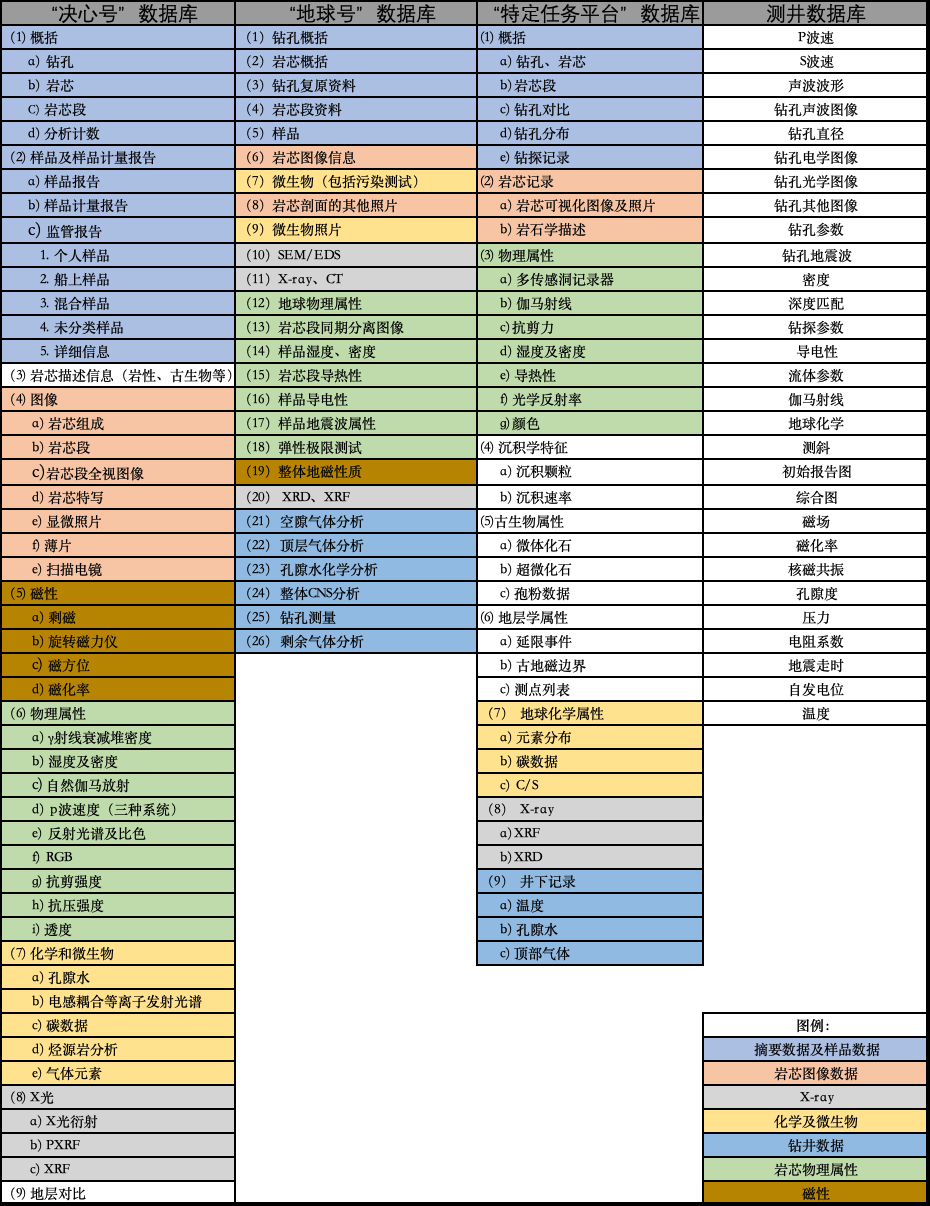

在数据检索和共享方面,LIMS提供LIMS Reports和LIMS Information Viewer两种数据检索方式及相应的阅览和下载服务(图2a)。用户可以通过对具体航次的钻孔号、岩芯段等信息进行多种组合检索,从而准确获得所需的数据(表2)。数据库中,样品岩性、所含古生物化石、包含的接触关系等数据被称为岩芯描述信息,以电子表的形式存储,需要通过数据库内置程序——DESC Reports进行检索和下载。

2.2 J-CORES

“地球号”中的数据以数据文件的形式存储,用户可以在MarE3(Institute for Marine-Earth Exploration and Engineering)的网站(http://sio7.jamstec.go.jp/contents/)中查询“地球号”的数据,并对数据文件进行下载。

在网站中,同样可以根据航次及具体钻孔号对数据进行组合搜索。所含数据包括岩芯的钻取位置、长度、深度等概况数据,岩芯与样品照片等图像信息,以及岩芯的物理、化学和污染物属性等(表2)。这些数据按照航次整理,包括对岩芯开展常规测试获得的所有数据。但是,用户无法直接对数据类型进行检索,这在一定程度上限制了“地球号”的数据查询便利性。

2.3 PANGAEA

MSP的船上数据主要存储在PANGAEA数据库(http://iodp.pangaea.de/)中,其数据根据航次分集。在指定航次后,用户可输入钻孔号、数据类型、时间等检索指令来检索相应数据。检索到的数据可以选择网页格式浏览,也可以文本文件的格式下载。

2.4 测井数据库

三个钻探平台的测井数据(logging data)统一存储在哥伦比亚大学的大洋科学钻探(Scientific Ocean Drilling)在线数据库中。

该数据库提供了针对项目名称、航次号、钻孔、所属大洋、数据类型及测试工具等的检索,也可通过信息组合进行检索。数据内容包括测井的各种物理参数,例如波速、导电性、流体参数、孔隙度、电阻系数等(表2)。

表2 大洋钻探数据库的数据参数及对比(鲁铮博等,2020)

3. 国际大洋科学钻探与专业地学数据

国际大洋科学钻探的数据除在数据库中存储外,通常还附于相关的出版物中发表。此外,古生物学、岩石学、地球化学等数据被部分专业科学数据库整理并收录(图3)。如古生物数据大部分被存储在NSB(Neptune Sandbox Berlin)数据库和Mikrotax的Nannotax数据库中;地球化学数据主要存储在EarthChem数据库的PetDB子数据库中。

NSB数据库是基于DSDP、ODP和IODP出版物中的微体化石记录(occurrence records)建立的数据库,数据库中按照物种信息进行分类、收录和共享。数据库的物种分类名单也由“大洋钻探古生物协作组”持续更新。

Mikrotax是微体生物及化石分类群的网上数据库系统。大洋钻探美国执行机构数据库系统(United States Implementing Organization Database System,简称IODP JANUS)超微化石的分类汇编工作为Nannotax提供了部分数据基础。

PetDB是EarthChem中的一个海底岩石学数据库,其通过对DSDP、ODP的出版物进行数字化,整理、收录了大洋钻探的地球化学和岩石学数据。

图3 国际大洋科学钻探数据库与相关科学数据库之间的数据流通关系(鲁铮博等,2020)

目前大洋钻探的船上数据主要存储在航次报告和不同平台数据库中,航次后数据则主要分布在航次后报告和期刊文献中。前者,由于平台之间数据参数和精度不同,造成数据的获取和综合利用都极不便利;后者,尽管国际大洋科学钻探提供了用以检索的文献数据库(http://odp.georef.org/vufind/),但数据获取的便捷程度还欠佳,同时往往未收录最新发表的文献。因此,需要建立协作机制,对现有平台数据库的数据进行有效的质量控制和整合并且动态补充新的航次数据和期刊文献数据。如果能提供不同的数据检索模式以及不同的检索选择与组合,将有助于用户更加高效地查询和获取数据,从而提高数据的使用效率。

本文第一作者为南京大学地球科学与工程学院研究生。本文系作者本人理解与解读,相关问题交流可通过邮箱MG20290044@smail.nju.edu.cn与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读相关原始文献。

主要参考文献:

[1] Hsü K J. 1982. The Mediterranean Was a Desert: A Voyage of the Glomar Challenger[M]. New Jersey: Princeton University Press.

[2] Kennett, J.P., Stott, L.D., 1991. Abrupt deep-sea warming, palaeoceanographic changes and benthic extinctions at the end of the Palaeocene[J]. Nature 353, 225-229.

[3] Müller R D, Sdrolias M, Gaina C, et al. 2008. Age, spreading rates, and spreading asymmetry of the world’s ocean crust[J]. Geochem Geophys Geosys, 9: Q04006.

[4] 金性春, 周祖翼,汪品先. 1995. 大洋钻探与中国地球科学[M]. 上海: 同济大学出版社, 1995. 1–349.

[5] 鲁铮博,史宇坤,华洪,拓守廷,叶训焱,邓怡颖,樊隽轩,2020.国际大洋科学钻探的数据资源与共享现状[J].高校地质学报, 26(04): 472-480.

[6] 汪品先. 2018. 大洋钻探五十年:回顾与前瞻[J]. 科学通报, 63(36): 3868-3876.

[7] 中国大洋发现计划办公室,海洋地质国家重点实验室.2018.大洋钻探五十年[M].上海: 同济大学出版社: 1–396.