原创 叶辉,李伟强

南京大学地球科学与工程学院

如果我们搭乘一台时光机器穿越回到25亿年前,远古地球的样子可能会让你倍感新奇。当时的火山作用非常剧烈,岩浆肆意奔流,大气中几乎没有氧气,二氧化碳和甲烷的含量是现代的几十甚至上千倍。更加令人奇怪的是,海洋中的水竟然是绿色的,而大陆边缘的沉积物有些是红色的,仿佛海洋“生锈”了(图1)。

图1,远古地球艺术想象图(图片源自网络)

这种“锈迹斑斑”的远古地球沉积物,经过沧海桑田的变迁,成为了自然界中最重要的铁资源——条带状铁建造(Banded iron formations; BIFs),引领人类文明走入 “铁器时代”。时至今日,人类社会中最广泛运用的铁及其合金依然主要依赖它的贡献。条带状铁建造(BIFs)是当今世界上最主要的铁矿资源,规模大、品位高、易开采(图2)。中国是世界上最大的铁矿石进口国家,仅在2018年就花费760亿美元进口了10.7亿吨的精铁矿石,这些精铁矿石绝大多数是来自于澳大利亚、巴西等国家的条带状铁建造(BIFs)。今天,我们就来聊聊条带状铁建造(BIFs)的故事。

图2,西澳哈默斯利盆地巨量沉积的条带状铁建造(BIFs),规模大、品位高、易开采 (图片源自网络)

什么是条带状铁建造(BIFs)?

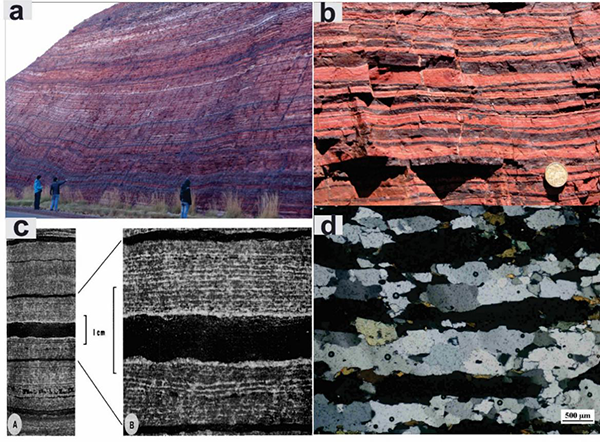

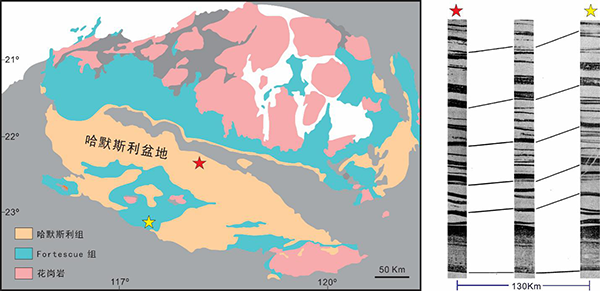

条带状铁建造 (BIFs)是一种主要产出于前寒武纪 (> 5.4亿年)的富铁化学沉积岩,全铁含量大于15%,具有特征性的富硅-富铁交错条带(James, 1954)。根据形成构造背景和岩性组合的不同,条带状铁建造(BIFs)可分为阿尔戈马型 (Algoma-type) 和苏必利尔型 (Superior-type)两个大类,前者形成于活动构造环境与火山岩伴生,而后者形成于稳定构造环境与沉积岩相伴生。条带状铁建造( BIFs)在各个大陆上都广泛存在 (图3),如果你在野外发现了具有交错硅-铁条带的岩石,那么就有可能发现了它的踪迹。条带状铁建造(BIFs)中韵律性的硅质-铁质交错条带,由不同颜色的矿物组合而成,比如红色的赤铁矿、黑色的磁铁矿、白色至无色的石英等,因此在野外通常表现为红褐色(图4a, b)或者黑白色 (图4c, d)。这些韵律性硅-铁条带具有不同的尺度,可分为微米条带(图4c, d)、厘米条带(图4b, c)和米级条带 (图4a), 在西澳的哈默斯利盆地之中相距上百公里的钻孔BIFs样品里都可很好地相互对比(图5),这暗示了硅-铁条带通常形成于非常稳定的化学沉积条件。研究者猜想,这种一层硅一层铁的韵律沉积,可能反应了前寒武纪海洋周期性和季节性(例如日、年、千年)的生物、物理、化学条件的变化。

图3,全球条带状铁建造(BIFs)的分布、规模、时代 (修改自Bekker et al., 2010)

图4,条带状铁建造(BIFs)不同尺度的条带 。a, 米级条带(网络图片);b,厘米条带(网络图片);c,厘米条带中微米条带的电子探针背散射照片,白色为富铁条带,黑色为富硅条带(Ewers and Morris, 1981);d, 微米条带的透射光显微镜正交偏光照片,黑色为磁铁矿条带,浅色为石英颗粒组成的条带 (Ye et al., 2017)

条带状铁建造(BIFs)怎么形成的?

类似宇宙飞船进入太空,条带状铁建造(BIFs)的形成需要多级的推动力。最基本的要素是一个巨量的铁源(物质来源),其次需要一个氧化机制(沉淀动力),然后还需要一个适合的聚集地(沉积环境)。接下来,我们从这些角度分别介绍条带状铁建造(BIFs)的形成要素。

图5,西澳哈默斯利盆地距离130公里的BIF钻孔样品依然清晰地显示可对应的硅-铁条带 (Ewers and Morris, 1981),这暗示BIF沉积于非常稳定的物理化学条件下

物质来源

三价铁在水中的溶解度很低,现代海洋中一升海水溶解的铁通常低于10纳摩尔 (nmol)。在氧化性的环境下,铁元素无法以化学形式大量迁移,也就无法聚集形成条带状铁建造 (BIFs)。铁只有以二价离子形式存在,才能被溶液有效迁移。远古地球大气-海洋状态与现今截然不同,与生命演化息息相关的氧气,在新元古代之前大气中的含量不足现代大气水平(Present atmospheric level; PAL)的十万分之一到十分之一 (< 0.001% -10% PAL) ,相对应的前寒武纪海洋则长期处于缺氧状态,因此大量的二价铁可以富集在海水中 (Lyons et al., 2014)。

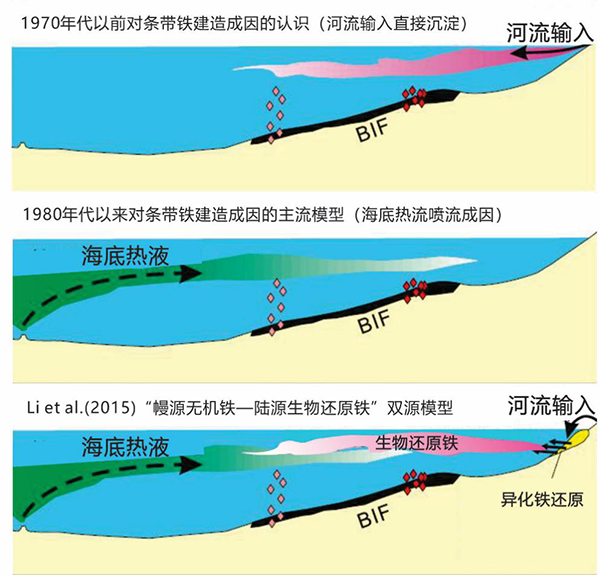

那么,如此巨量沉积的条带状铁建造 (BIFs)中的铁从何而来呢?铁进入海洋的可能路径包括河流输入、风尘输入和海底热液输入。早期的研究者认为,远古地球缺氧环境可支持陆源河流运输大量的二价铁进入海洋进而富集,但是条带状铁建造 (BIFs)中陆源碎屑物质很少,而且铝和钛等陆源风化元素含量很低,不能很好地支持河流输入二价铁的观点(图6)。到了1970年代,东太平洋海底科学考察首次观察到了洋中脊海底热液系统,一些形似“烟囱”的海底热液喷口源源不断地喷发大量包括铁在内的金属进入海洋,且这些热液具有特征性的稀土元素铕正异常,与条带状铁建造所观察到的一致。自此,研究者广泛认为大洋中脊海底热液是BIFs中铁的来源(图5)(Bekker et al., 2010)。近年来,研究者根据西澳、华北、南美的太古代-早元古代条带状铁建造 (BIFs)样品,通过更为细致的放射性钕同位素和稳定铁同位素示踪的工作,发现条带状铁建造 (BIFs)中的铁同时具有大陆物源和洋中脊海底热液物源的信号。因此,条带状铁建造 (BIFs)中的铁应具有陆源-幔源双端元的贡献(图6)(Li et al., 2015; Konhauser et al., 2017)。

图6,陆源铁和幔源的海底热液都曾被认为是条带状铁建造(BIFs)中铁的来源,最新的研究认为BIFs受幔源-陆源铁的双重贡献 (Li et al., 2015)

沉淀动力

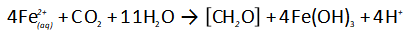

那么,二价铁是如何氧化的呢?如前所述,前寒武纪缺氧的海洋可以容纳和运移巨量的二价铁,但二价铁转换为三价铁矿物的沉淀过程必然要涉及至少一种氧化机制。两种氧化机制可能促进了条带状铁建造(BIFs)的沉积:非生物氧化和生物氧化 (图7)。非生物氧化主要是指光化学氧化作用,远古地球由于没有臭氧层的保护,遭受强烈的紫外线辐射,在这种情况下,简单溶液成分条件下溶解的二价铁吸收紫外线辐射,便可以通过光化学反应氧化(反应1;图7):

(1)

然而,实验模拟表明,前寒武纪海水化学条件下光化学氧化生成铁氧化物的效率很低甚至可以忽略不计,因此,这种氧化方式可能对条带状铁建造 (BIFs)的形成贡献有限。生物氧化,即目前众所周知的产氧方式——光合作用,包括产氧光合作用和不产氧光合作用,可以通过生物产生的自由氧(O2) (反应2)或者直接利用二价铁电子(反应3)来氧化二价铁(图7):

(2)

(3)

图7, 条带状铁建造(BIFs)的可能氧化机制。反应1,光化学氧化;反应2,产氧光合作用氧化;反应3,不产氧光合作用氧化

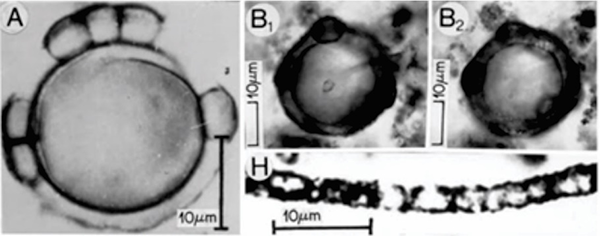

产氧光合作用可能在37亿年之前就已出现,35亿年前就有类似于蓝藻的微体化石报道,太古代砂岩中的包裹体也保留了被认为只能由产氧光合作用产生的有机大分子。一些研究者认为,地球早期海洋中的产氧光合作用生物形成了前寒武纪缺氧海洋中的“氧化绿洲”,促成了24-22亿年前地球的第一次氧化事件—大氧化事件(Great oxidation event)。产氧光合作用生物参与形成条带状铁建造(BIFs),最直接的证据来自于18亿年前加拿大的Gunflint BIFs,其中存在大量的蓝绿藻微体生物化石,这表明产氧光合作用微生物可以氧化二价铁(图8) (Schopf, 2000; Konhauser et al., 2017)。另一方面,不产氧光合作用微生物,在缺氧的前寒武纪海洋中,可以直接利用二价铁作为电子供体进行新陈代谢,形成铁氧化物和有机物。基因分析的结果表明不产氧光合作用微生物比产氧光合作用微生物出现的更早,在缺氧的远古地球大气-海洋系统中,不产氧光合作用可能是更为普遍的条带状铁建造 (BIFs)氧化机制。有研究者认为,远古海洋中的微生物,可以利用不产氧光合作用产生的铁氧化物,形成一层“保护壳”来确保它免受早期地球高紫外线辐射的伤害 (Gauger et al., 2015)。

图8, 18.8亿年前Gunflint BIFs中存在大量的微体生物化石,最新的研究认为其大部分为蓝绿藻(Schopf, 2000)

沉积环境

阿尔戈马型BIFs对应于活动构造环境,由于研究者缺乏对前寒武纪构造样式和形式的统一认识,因此其沉积环境现在无确切的定论。苏必利尔型 (Superior-type) BIFs由于其大范围、大规模的稳定沉积和与碳酸盐岩、黑色页岩相伴生的特点,被认为形成于被动大陆边缘浪基面之下稳定平缓的大陆架上 (Konhauser et al., 2017)。大陆架的水深刚好对应海洋透光层,在这里前寒武纪光合作用微生物繁衍生息(图6),所释放的氧气溶解于表层海水,而深层海水依然保持还原状态,形成了氧化还原分层的海洋。经典的沉积模型认为,苏必利尔型 (Superior-type) BIFs是由上涌的深层富铁海水,与表层氧化的海水相结合而沉淀。近些年研究者发现苏必利尔型 (Superior-type) BIFs多数沉淀于一个还原的水体,因此陆缘和海底热液所供给的铁由不产氧光合作用微生物氧化可能主导了苏必利尔型 (Superior-type) BIFs的沉积。

条带状铁建造(BIFs)的科学价值

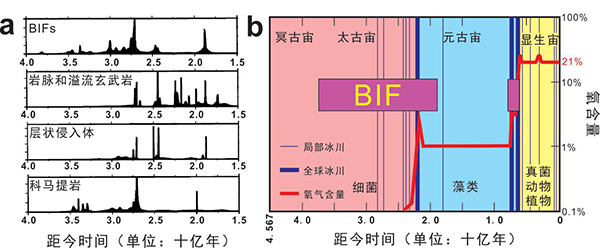

条带状铁建造(BIFs)的沉积与前寒武纪大规模的火山活动规模峰值高度重合(图9a),表明其形成与活跃的构造-岩浆-海底热液活动有关(Isley and Abbott, 1999)。据此,一些研究者认为活跃的构造-岩浆-热液活动,比如大火成岩省就位和地壳生长,可以显著提高海底热液释放量,并促进条带状铁建造(BIFs)的沉积(Barley et al., 1997)。18亿年之后的中元古代几乎没有条带状铁建造(BIFs)的沉积,一些研究者认为这可能是由于减弱的构造-岩浆-热液活动和海洋化学条件改变所导致的结果(Rasmussen et al., 2012)。因此,条带状铁建造(BIFs)可以用来研究前寒武纪重要的内生地质过程。

条带状铁建造(BIFs)的沉积与前寒武纪两次重要的氧化事件和全球冰川(雪球地球)事件高度关联(图9b)。大氧化事件前后,条带状铁建造(BIFs)的沉积达到顶峰,在18亿年之后很少沉积。而伴随新元古代的雪球地球事件和氧化事件,条带状铁建造(BIFs)间隔10亿年又再次广泛沉积。这表明条带状铁建造(BIFs)记录了大气-海洋系统中重要的氧气状态,和与之息息相关的生物演化信息(Hoffman and Schrag, 2002; Lyons et al., 2014)。因此,条带状铁建造(BIFs)可以用来示踪前寒武纪重大的表生地质过程。

图9, (a)条带状铁建造(BIFs)的形成与全球尺度岩浆活动很好地对应(Isley and Abbott, 1999),(b)条带状铁建造也与地质历史中的两次大氧化事件、全球冰川事件和生物演化事件高度关联

结语

条带状铁建造(BIFs)是形成于前寒武纪的化学沉积岩,含有特征性的硅-铁条带,其形成记录了前寒武纪重要的地质事件,可以用来研究远古地球大气、海洋和生物状态。

本文第一作者叶辉系南京大学地球科学与工程学院博士研究生,第二作者系南京大学地球科学与工程学院教授。

本文属个人认识,相关问题可通过邮箱hye@smail.nju.edu.cn进行交流探讨,欲知更多详情,请移步参考文献。

参考文献

Barley, M.E., Pickard, A.L., and Sylvester, P.J., 1997, Emplacement of a large igneous province as a possible cause of banded iron formation 2.45 billion years ago: Nature, v. 385, p. 55–58, doi:10.1038/385055a0.

Bekker, A., Slack, J.F., Planavsky, N., Krapež, B., Hofmann, A., Konhauser, K.O., and Rouxel, O.J., 2010, Iron formation: The sedimentary product of a complex interplay among mantle, tectonic, oceanic, and biospheric processes: Economic Geology, v. 105, p. 467–508, doi:10.2113/gsecongeo.105.3.467.

Gauger, T., Konhauser, K., and Kappler, A., 2015, Protection of phototrophic iron(II)-oxidizing bacteria from UV irradiation by biogenic iron(III) minerals: Implications for early archean banded iron formation: Geology, v. 43, p. 1067–1070, doi:10.1130/G095.1.

Hoffman, P.F., and Schrag, D.P., 2002, The snowball Earth hypothesis: Testing the limits of global change: Terra Nova, v. 14, p. 129–155, doi:10.1046/j.1365-3121.2002.00408.x.

Isley, A.E., and Abbott, D.H., 1999, Plume-related mafic volcanism and the deposition of banded iron formation: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, v. 104, p. 15461–15477, doi:10.1029/1999jb900066.

James, L., 1954, Sedimentary facies of iron-formation: Economic Geology, v. 49, p. 235–293.

Konhauser, K.O. et al., 2017, Iron formations: A global record of Neoarchaean to Palaeoproterozoic environmental history: Earth-Science Reviews, v. 172, p. 140–177, doi:10.1016/j.earscirev.2017.06.012.

Li, W., Beard, B.L., Johnson, C.M., and Canfield, D.E., 2015, Biologically recycled continental iron is a major component in banded iron formations: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 112, p. 8193–8198, doi:10.1073/pnas.1505515112.

Lyons, T.W., Reinhard, C.T., and Planavsky, N.J., 2014, The rise of oxygen in Earth’s early ocean and atmosphere: Nature, v. 506, p. 307–315, doi:10.1038/nature13068.

Rasmussen, B., Fletcher, I.R., Bekker, A., Muhling, J.R., Gregory, C.J., and Thorne, A.M., 2012, Deposition of 1.88-billion-year-old iron formations as a consequence of rapid crustal growth: Nature, v. 484, p. 498–501, doi:10.1038/nature11021.

Schopf, J.W., 2000, Solution to Darwin’s dilemma: Discovery of the missing Precambrian record of life: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 97, p. 6947–6953, doi:10.1073/pnas.97.13.6947.

Ye, H., Wu, C.Z., Yang, T., Santosh, M., Yao, X.Z., Gao, B.F., Wang, X.L., and Li, W., 2017, Updating the Geologic Barcodes for South China: Discovery of Late Archean Banded Iron Formations in the Yangtze Craton /704/2151/209 /704/2151/562 article: Scientific Reports, v. 7, p. 1–9, doi:10.1038/s41598-017-15013-4.