原创∶安慰,胡修棉 沉积之声 2019-09-25

全文共119字4图,阅读需要3分钟

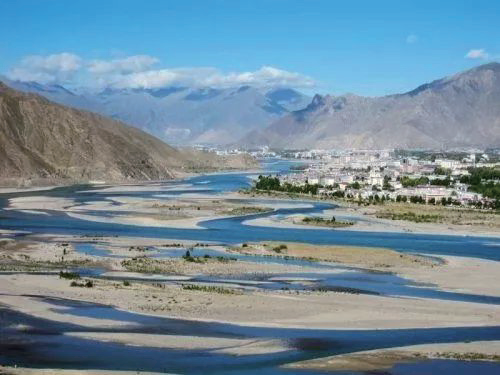

拉萨河是世界上海拔最高的河流之一(图1、图2),与年楚河、雅鲁藏布江,一起被称为"一江两河"。它是藏族文明的发源地和其文化的发祥地,也是西藏的"粮仓"。

图1∶拉萨河风光(曲水东侧)

图2∶贡布堂边的拉萨河(图源网络)

而在科学上,它是什么时候诞生的呢?学术界一直以来因缺少直接的证据而无法准确回答这一问题。

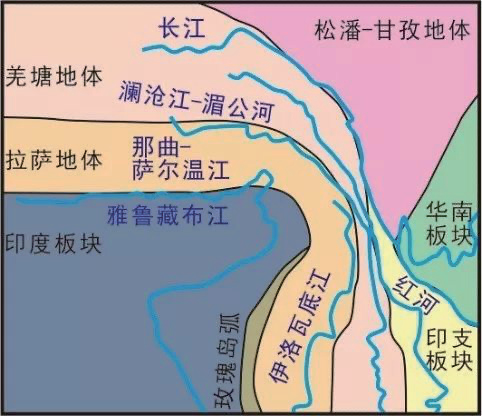

仔细观察青藏高原东部的河流,不难发现,大部分的河流沿着碰撞缝合带分布,如雅鲁

藏布江、印度河沿印度-拉萨缝合带发育,那曲-萨尔温江沿拉萨-羌塘缝合带发育,澜沧江-湄公河沿Sibumasu-印支缝合带发育。尽管受到后期构造活动的改造重组,这些大河仍分布于地势低平的缝合带内(图3)。

图3∶东亚构造单元及水系分布概况

然而,起源于青藏高原南部的拉萨河是个特例!

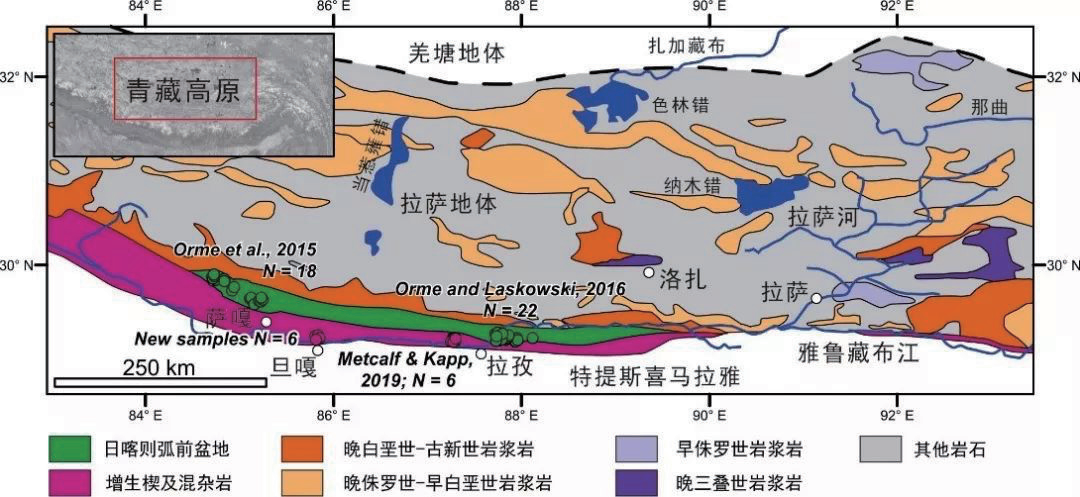

拉萨河却向南西方向切穿了高耸的冈底斯山脉,之后在曲水县汇入了雅鲁藏布江(图4)。这种倒钩式汇入、冈底斯山脉缺少南北向构造控制的证据及先存河流可能存在的观测,表明拉萨河在构造抬升之前已经存在。尽管存在地貌学的支持,古拉萨河的存在仍缺少地质学的直接证据。美国蒙大拿州立大学Laskowski博士团队和中国科学院青藏高原研究所丁林院士课题组近期发表于国际期刊Geology上的论文(Laskowski et al,2019),通过对西藏日喀则地区萨嘎县旦嘎乡晚白垩世海沟盆地的物源分析的工作,认为古拉萨河的诞生可以追溯到恐龙时代。

新生代印度-亚洲大陆碰撞之前,拉萨地体南缘为安第斯型板块边界,其南侧发育有冈底斯岩浆弧、日喀则弧前盆地、俯冲增生楔和海沟盆地(图4),它们共同记录了汇聚板块边界的发育历史。拉萨地体上已发表的大量错石年龄和同位素数据,让我们能够通过碎屑错石年代学精确确定沉积物物源,进而探讨沉积物的搬运途径以至于重建古水系。

图4∶藏南拉萨地体及雅鲁藏布缝合带构造简图(修改自Laskowski et al,2019)

Laskowski et al.(2019)针对旦嘎附近晚白垩世海沟盆地地层开展碎屑错石U-Pb年学和Hf同位素测试,并与已发表的拉孜、萨嘎等地的弧前盆地和海沟盆地数据进行对比。结果表明,晚白垩世(80-70 Ma)的海沟盆地沉积物与弧前盆地具有不同的年龄组成,前者表现出特征的晚三叠世年龄(~200-220Ma),而现今露头上这一时代的岩浆岩仅出露于拉萨河源头附近。因而,文章认为旦嘎地区海沟盆地的物源为现今的拉萨河源头附近。在搬运方式上作者认为,碎屑物质通过古拉萨河的搬运越过冈底斯岩浆弧和日喀则弧前盆地到达新特提斯洋海沟,并通过海沟向西侧向搬运沉积于旦嘎海沟附近。至此,关于拉萨河是何时形成的以及怎么形成的问题就从沉积学的角度解决了。

所以,拉萨河是何时诞生的呢?答案就是∶八千万年前!

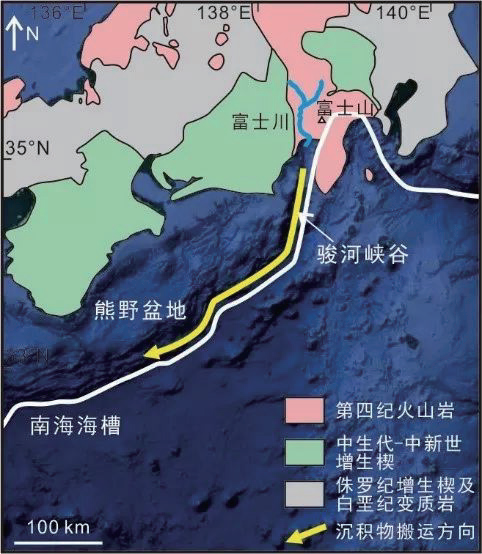

将今论古是地质学领域的一种重要研究思路。有没有跟拉萨河相似的现代河流的例子呢?其实,拉萨河沉积物的搬运方式与现今日本富士川是相似的∶富士川携带lzu-Honshu碰撞带的碎屑物质切穿岩浆弧高地,注入骏河峡谷(Suruga canyon)并最终汇入~400km长的南海海槽(Buchs et al,2015,Usman et al,2014 )(图5)。

图5∶日本南海海槽沉积物搬运示意图(修改自Buchs et al,2015, Usman et al.2014 )

主要参考文献

[1] Laskowski et al, 2019, The Ance-stral Lhasa Riv er: A Late Cretaceous transarc river that drained the proto-Tibetan Plateau, Geology. https:/doi.org/10.1130/G46823.1

[2] Buchs et al, 2015, Sediment flow routing during formation of forearc basins:Constraints from integrated analysis of detrital pyroxenes and stratigraphy in the Kumano Basin, Japan, Earth and Planetary Science Letters.

http:/dx.doi.org/10.1016/.eps.2014.12.046

[3] Usman et al, 2014, MidQuate-rnary decoupling of sediment routing in the Nankai Forearc revealed by proven-ance analysis of turbiditic sands, Intern-ational Journal Earth Science.

DOI:10.1007/s00531-014-1011-2z