陈吉涛

如果说像夹心蛋糕层层叠置规整的沉积地层是一本天书,蕴含着地球演化的历史,那么软沉积物变形构造就像是地球在撰写这本天书时,有意无意的把一些页面搓皱了、撕裂了、烧穿了。这或许会让原本记录的“天机”难以捉摸,却也增添了更多让我们无线遐想的神秘。软沉积物变形的奇特经常让我们惊叹大自然的变幻莫测,大大超乎我们的常规认知,很多时候一个现象让我们瞠目结舌的赞叹,也禁不住会问:这到底发生了什么?

图1 美国亚利桑那州和犹他州交界处侏罗纪风成沉积;图中间为软沉积变形构造(Roger Hopkins拍摄,图片来自网站:https://epod.usra.edu/blog/2016/04/encore-soft-sediment-deformation-at-coyote-buttes.html)

一、什么是软沉积物变形构造?

软沉积物变形构造是未完全固结成岩的沉积物(或原生沉积构造)在沉积期间或沉积期后(也就是早期成岩过程)受到扰动变形而形成的次生沉积构造(或同生变形构造)。软沉积物变形构造的主要形态特征是它一般局限于一定层位或一定岩层中,与大规模区域构造变形相比分布较为有限。例如,一个强烈变形层夹于整套变形轻微或无变形的岩系中(图2)。

由于软沉积物特征及触发机制的多样性,在实际研究中,软沉积物变形构造特征非常复杂,虽然研究众多,但由于其复杂性导致没有统一的分类标准及参数(如岩性,形状,大小,变形机制等),因此不管是特征分类还是成因分类,地质学者始终没有一致意见。常见的软沉积物变形构造包括:碟状和柱状构造、沙泥火山构造、均一构造、碎屑岩墙构造、重荷构造、火焰构造、假结核构造、球状-枕状构造、包卷构造、扭曲褶皱构造、角砾构造等等。

图2 死海旁更新世软沉积物变形构造(包卷、褶皱及逆冲断层构造),夹于上下正常水平岩层之间(Alsop and Marco, 2011)

二、软沉积物变形机制

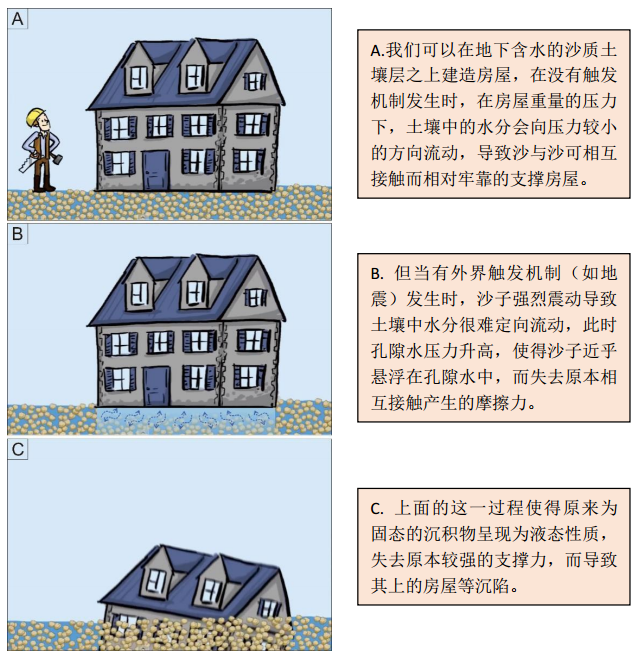

液化作用是导致软沉积物变形的一个重要机制,所谓液化作用主要是由外力触发时(如地震、风暴、海啸等),沉积物的孔隙水压力突然升高,使得沉积物抗剪强度(shear strength)大大降低,导致沉积物由固态向液态转化的作用(图3)。

图3 液化过程示意图(图片来自网络视频截图)https://www.britannica.com/video/185615/liquefaction-event-soil-particles-earthquake-combination-water

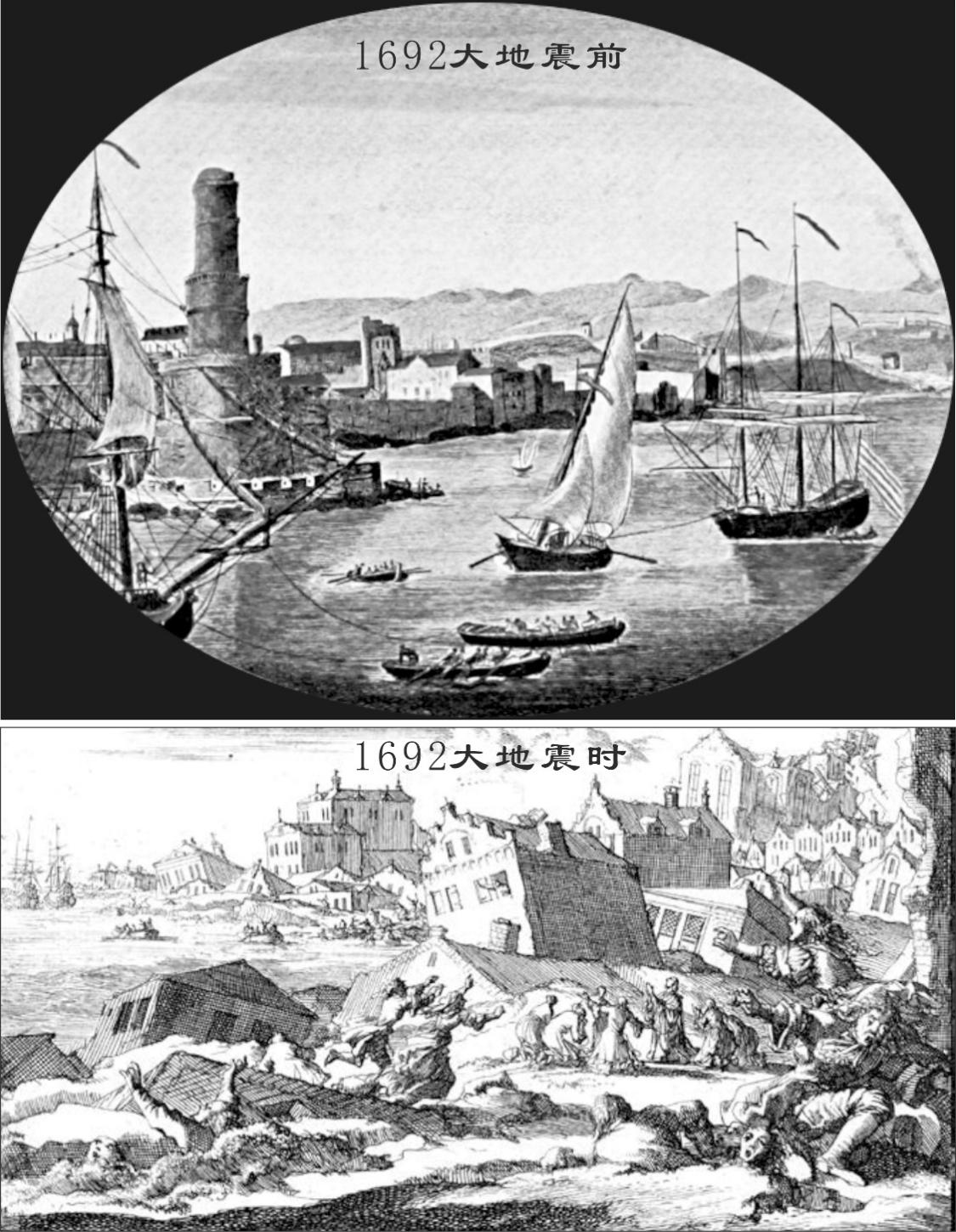

液化作用同样也能造成巨大的地质灾害。如:1692年6月7日,臭名昭著的海盗天堂—牙买加港市皇家港口,在短短几秒钟内沉陷了,与之一同沉陷的是三分之二的城市楼房和两千多人,后续发现,起因就是由当天上午11点43分(精确的记录在了发掘出来的钟表上)发生的一个强烈地震引起的港口沉积物液化作用导致的历史灾难(图4)。相比之下,现代记录的由地震(及经常伴生的海啸)引起的土壤液化导致的房屋、公路、汽车的沉陷就更多了,尤其是在沿海地区,如2011年3月11日的日本大地震、2018年10月26日的印尼大地震等。

图4 上图为牙买加港市皇家港口在震前的繁荣景象;下图为17世纪荷兰诗人、画家、雕刻家Jan Luyken对皇家港口大地震的雕刻 (图片均来自于网络)

与液化作用相似也经常与之伴生的还有流化作用,指的是沉积物在快速排水或有外来孔隙水注入时,孔隙水向上的拽拉作用抵消或大于沉积物重力作用,使沉积物处于暂时平衡状态或向上运动,而呈液态流动的过程。

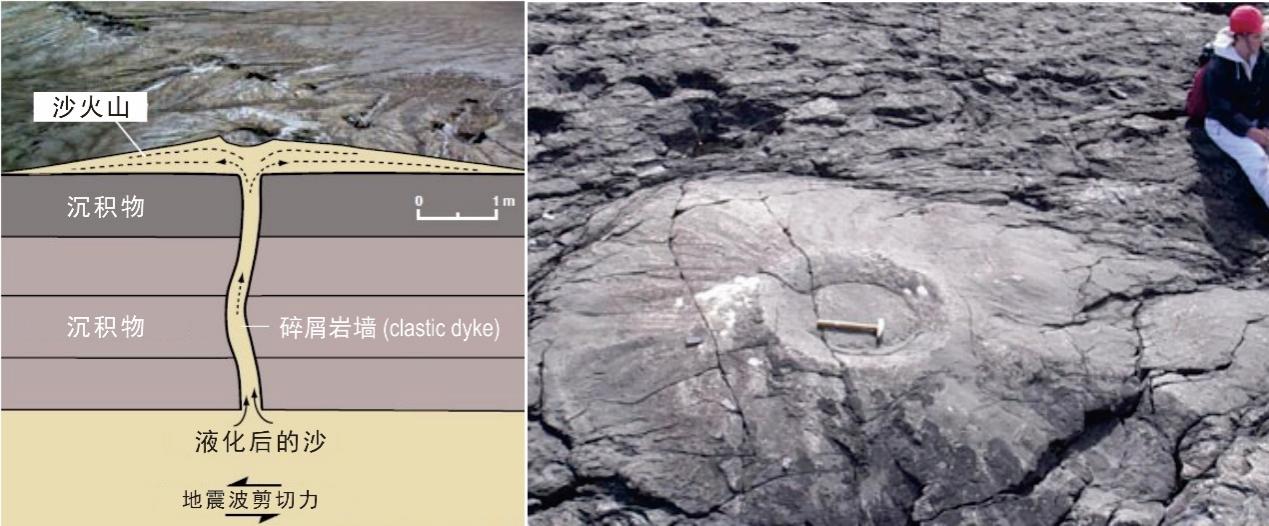

由液化或流化作用形成的软沉积物变形构造以沉积物泄水构造为主,典型构造包括碟状和柱状构造、沙火山构造(图5)、均一构造、以及碎屑岩墙构造等。

图5 左图为沙火山形成过程示意图(据Sims and Garvin, 1995修改);右图为爱尔兰石炭系中发育的沙火山构造(https://www.geolsoc.org.uk/GeositesKilkee)

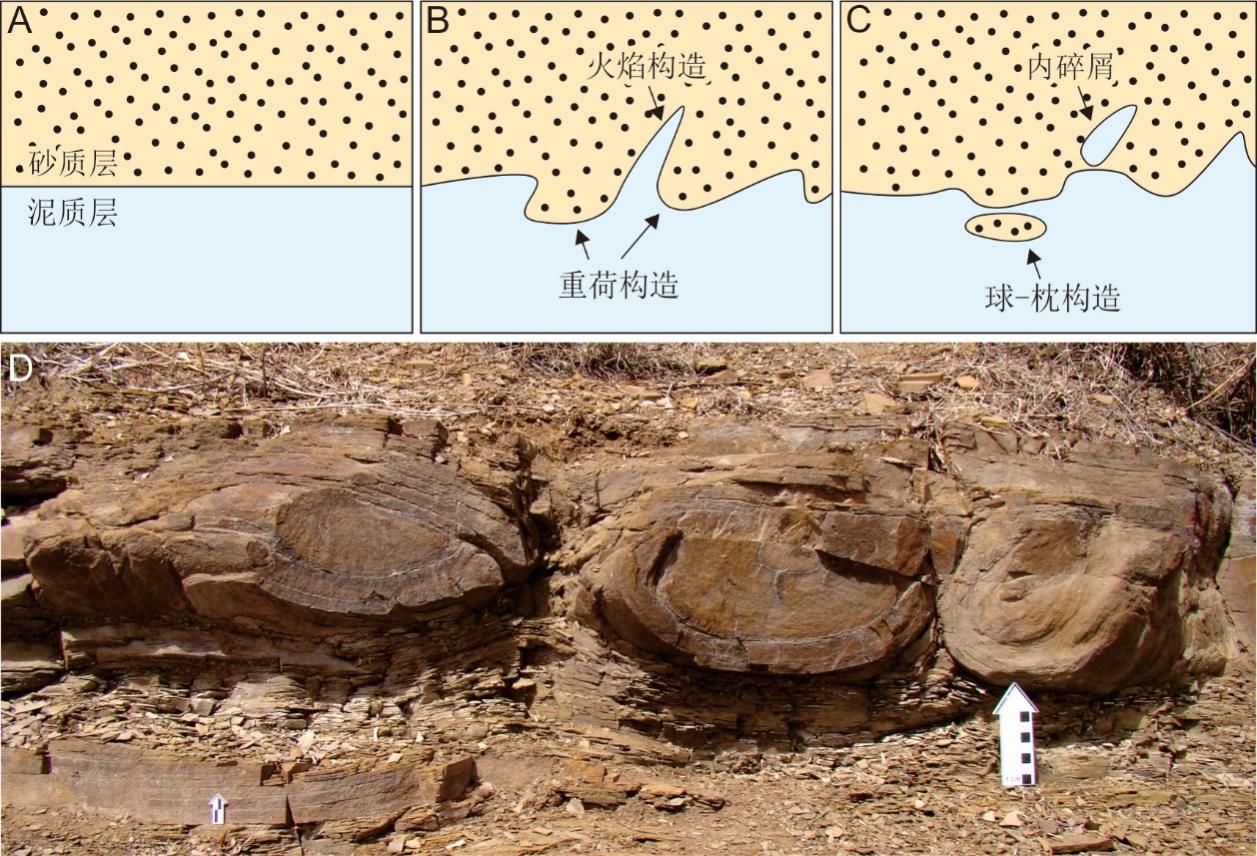

除了液化和流化作用外,软沉积物变形机制还包括:反密度梯度作用、重力滑塌作用等。当密度大的沉积物(如沙层)覆盖在密度小的沉积物(如泥层)之上,由于沉积物密度和孔隙度的差异而产生反密度梯度现象引起的软沉积物变形作用(图6)。反密度梯度作用使沉积物处于一种不稳定的状态,在其它因素(如沉积物的粘结性、外力触发等)的影响下,可形成以重荷构造为主的软沉积物变形构造,包括小型重荷构造、火焰构造、假结核构造及球状-枕状构造等。

图6 上图(A-C)为反密度梯度作用示意图;下图为鲁西寒武系中发育的砂枕构造(据陈吉涛, 2020)

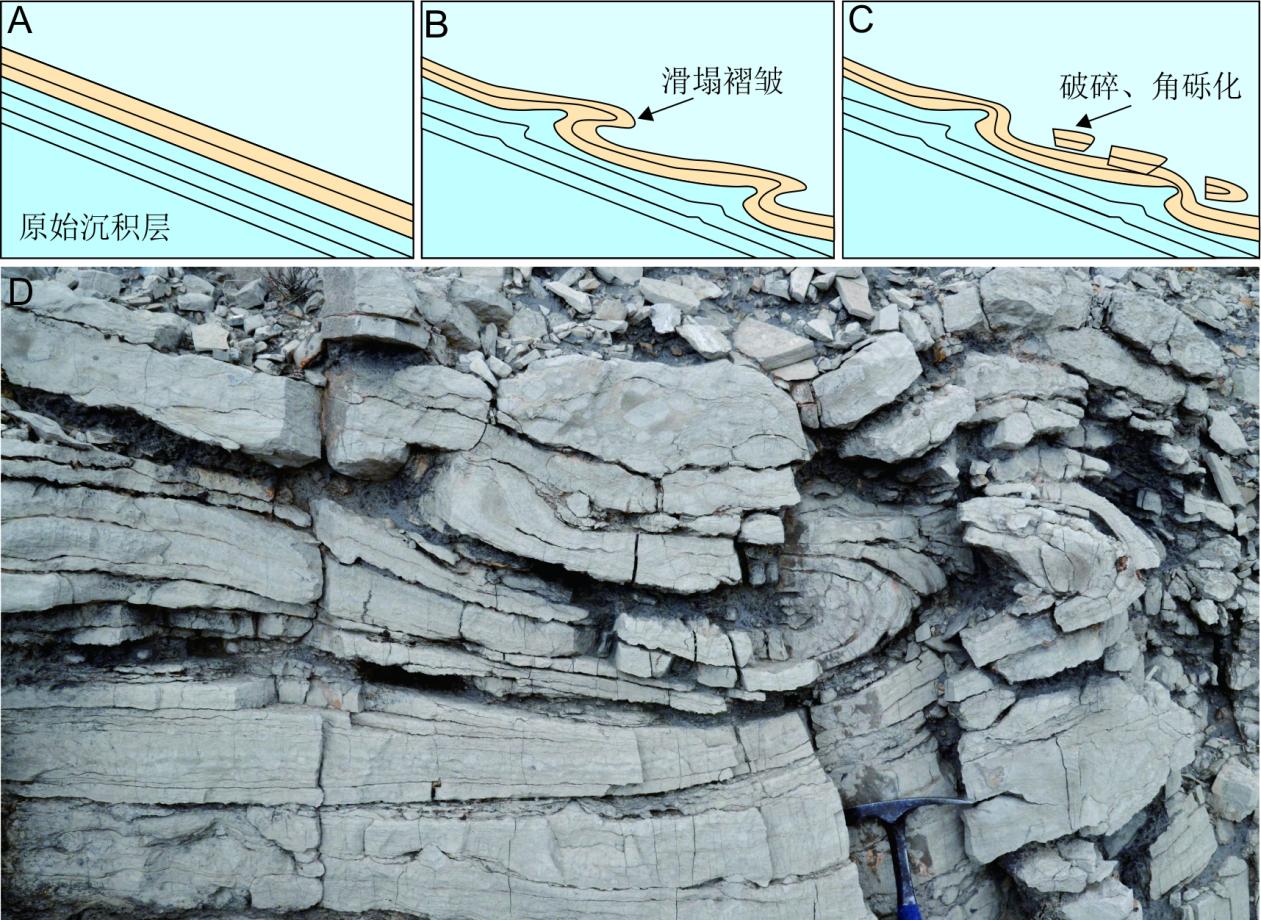

重力滑塌作用是软沉积物在重力作用下沿斜坡向下移动而变形的一种变形作用(图7)。根据变形程度不同,可分为轻微滑塌构造和重度滑塌构造。轻微滑塌构造(仍可辨认原生层理)包括裂缝构造、岩墙构造及微褶皱构造等;重度滑塌构造(原生层理几乎无法辨认)包括包卷构造、扭曲褶皱、角砾构造等 (图7)。

图7 上图(A-C)为重力滑塌作用示意图;下图为内蒙奥陶系重力滑塌地层中发育的褶皱构造(据陈吉涛, 2020)

三、软沉积物变形的地质意义

软沉积物变形构造广泛发育于沉积地层中,对其形成过程的正确解释在理解沉积盆地的充填机制和性质、油气储层勘探、以及与其相关的沉积岩相和地层序列的解释等方面都具有重要意义。

(1)有助于盆地分析

对软沉积物变形构造特征及成因的研究有助于确定沉积环境的水动力条件和古水流与古坡度方向,解释古气候(如风暴、洪水等)与古地震事件。其中,地震作用是触发形成软沉积物变形构造的主要诱发因素,而由于引起地震作用的板块构造运动及火山运动在盆地分析及古地理恢复中起着重要作用,对软沉积物变形构造(尤指震积岩)的研究可以指示震源的位置及震级大小,因此,将有助于分析盆地边界或内部构造及火山活动强烈活动的时期。此外,板块构造运动可能导致一系列古地形的转变,包括坡向和坡度的变化,可能引发一系列的软沉积物变形(如滑塌构造)。综合分析软沉积物变形机制,受力特征,相关地层的沉积相变化和火山活动记录,可以更直观地恢复盆地充填历史,重建古地形变化过程。

(2)潜在的油气储层

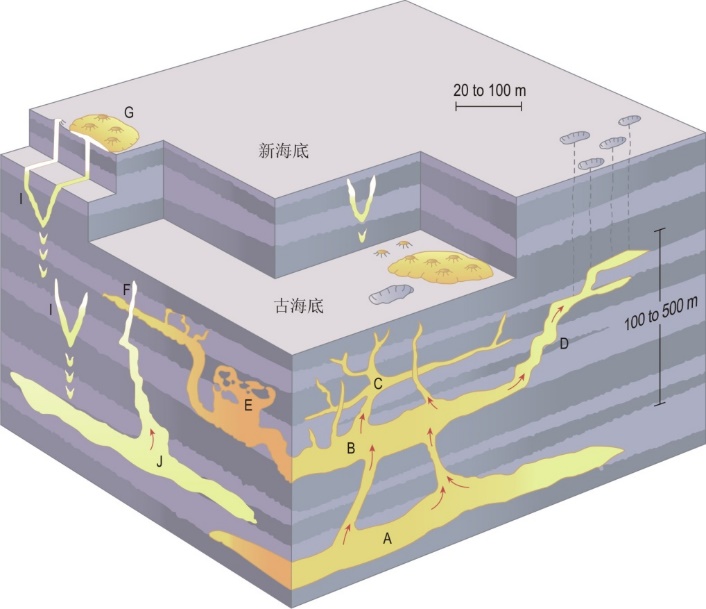

由于软沉积物变形构造中的特殊岩性,如自碎角砾岩、砂岩侵入体(也称为砂质注入岩)等,具有较好的孔隙度和渗透率,同时具有特殊几何形态(如碎屑岩墙-岩脉等)(图8),因此软沉积物变形构造是很好的由岩性控制的油气储层。它们通常较易于在地震剖面或岩芯观察中发现,因此在石油勘探和生产具有重要意义。

图8 沙质注入岩的特殊几何形态及不同类型的软沉积物变形构造(据Braccini et al., 2008)

A. 砂体沉积为注入岩母岩; B. 砂岩床; C. 岩床与岩墙复杂体; D. 梯状岩床与岩墙; E. 不规则状侵入体, 含有围岩碎屑; F. 母岩A中的岩床被母岩J中岩墙切割; G. 砂火山; H. 泄气凹陷; I. 锥形砂岩侵入体

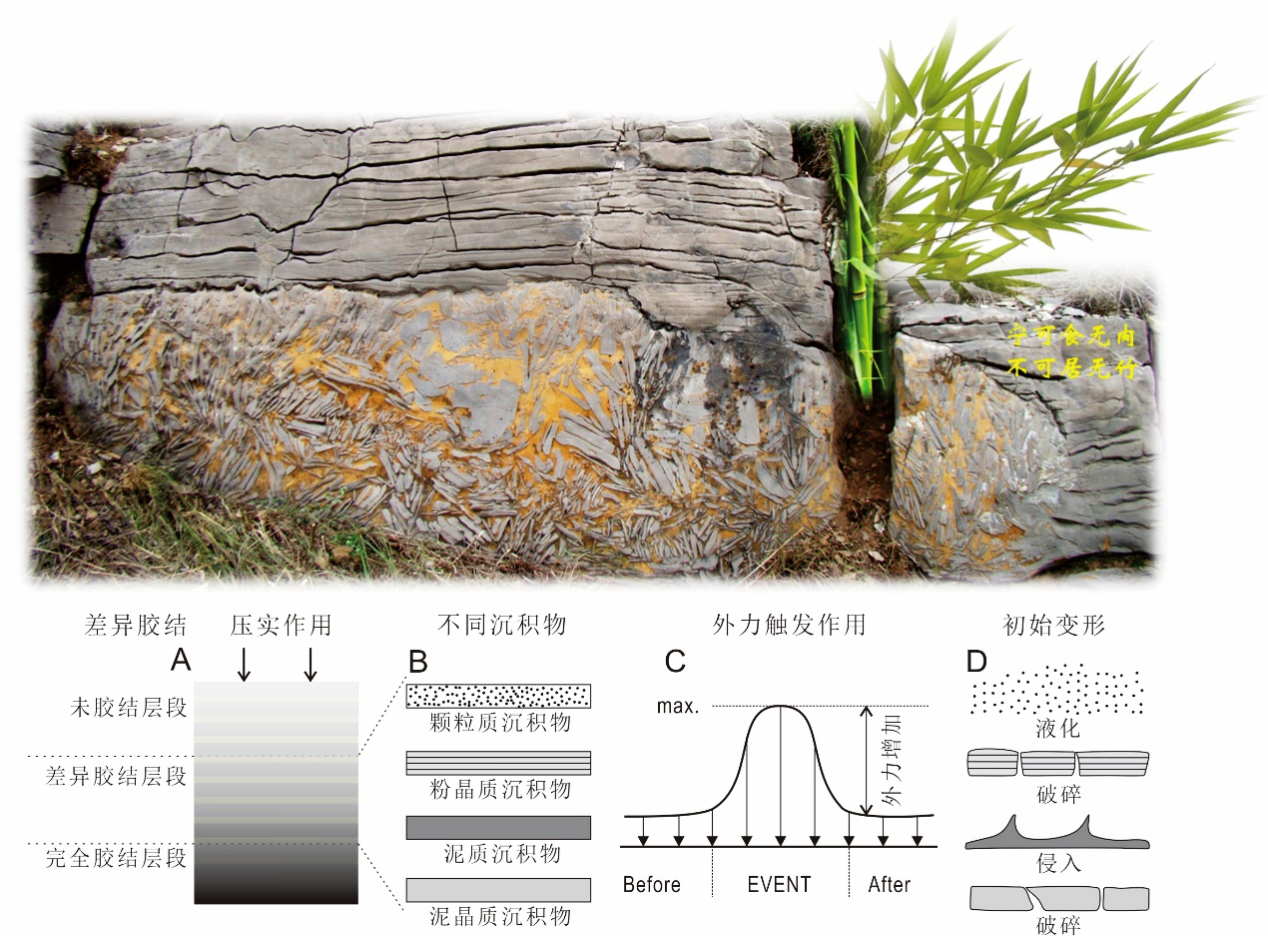

(3)竹叶状灰岩的一种新成因

砾屑灰岩(尤指竹叶状灰岩)通常被认为是由风暴浪将固结-半固结的薄板状灰岩破碎改造后再沉积形成的。但根据近些年对软沉积物变形构造的研究,国内外沉积地质学者发现一些砾屑灰岩(或竹叶状灰岩)并非是由风暴浪的直接破碎再沉积形成的,而是在外力(如差异压实作用、地震作用及风暴浪的载力作用等)触发下形成的一种软沉积物变形构造(图9)。【注:注意笔者认为有一些竹叶状灰岩可能是该成因,并非指所有竹叶状灰岩。】

灰泥层和含泥层在成岩过程早期具有差异胶结现象:灰泥层较易于受到早期胶结作用而呈固结-半固结状态,而含泥层则由于黏土矿物的存在抑制胶结作用而呈流态。成岩过程早期,在外力触发下,固结-半固结的薄板状灰岩层可能遭受韧性变形或脆性破碎过程,而未固结的含泥层沿裂缝侵入,进一步破碎、扰乱薄板状灰岩并形成竹叶状砾屑(图9)。

图9 由软沉积物变形形成的竹叶状灰岩特征及示意图(修改自Chen et al., 2009);上图拍摄于鲁西九龙山剖面寒武系炒米店组,其右侧的竹子为笔者特意插入以形象的展示中文“竹叶状灰岩”名词的由来

本文作者系中国科学院南京地质古生物研究所研究员。本文属作者本人理解,主要依据作者于2020年发表在《地层学杂志》的文章整理而成,相关问题交流可通过邮箱(jtchen@nigpas.ac.cn)与作者联系。欲知更多详情,请进一步阅读相关原始文献。

参考文献

[1] 陈吉涛. 软沉积物变形构造研究进展[J]. 地层学杂志,2020,44:64-75.

[2] Alsop G I, Marco S. Soft-sediment deformation within seismogenic slumps of the Dead Sea Basin[J]. Journal of Structural Geology, 2011, 33: 433-457.

[3] Braccini E, de Boer W, Hurst A, et al. Sand injectites[J]. Oilfield Review, 2008, 20: 34-49.

[4] Chen J T, Chough S K, Chun S S, et al. Limestone pseudoconglomerates in the Late Cambrian Gushan and Chaomidian Formations (Shandong Province, China): soft-sediment deformation induced by storm-wave loading[J].. Sedimentology, 2009, 56: 1174-1195.

[5] Sims J D, Garvin C D. Recurrent Liquefaction Induced by the 1989 Loma Prieta Earthquake and 1990 and 1991 Aftershocks: Implications for Paleoseismicity Studies[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1995, 85: 51-65.