葛毓柱

成都理工大学沉积地质研究院研究员

1. 海相碳酸盐泥晶套研究回顾

碳酸盐泥晶套是现代和古代海相碳酸盐沉积中常见的一种早期成岩现象。它的出现和形成具有多方面的地质意义,包括(但不限于):(1)有助于保存和识别碳酸盐颗粒形态; (2)提供灰泥来源;(3)作为识别沉积环境或早期成岩环境的证据 (Winland, 1968; Kobluk and Risk, 1977; Calvet, 1982; Ried et al., 1992; Reid and Macintyre, 1988)。前人研究中对碳酸盐泥晶套的定义多样,包括描述性和成因性的定义。此处采用Gvirtzman and Friedman (1977)的描述性定义,认为泥晶套是“碳酸盐颗粒最外围的隐晶不透明部分,这部分可以是微生物钻孔颗粒表面后充填所成,也可以是原颗粒边缘微晶附着增生所成…”。

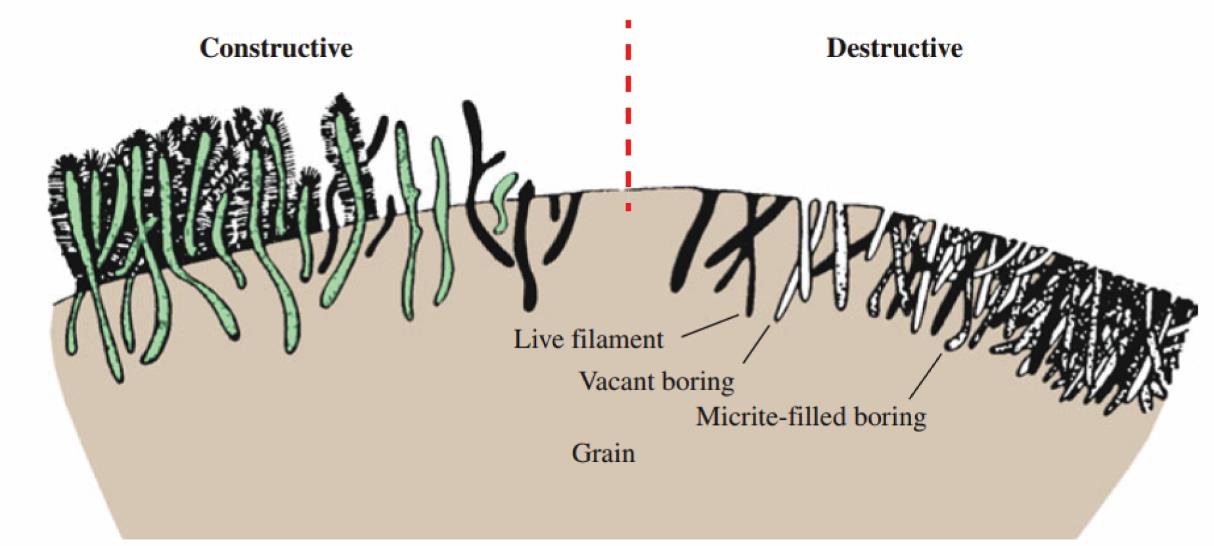

基于对碳酸盐颗粒组构的影响,泥晶套分为建设性和破坏性两类 (Kobluk and Risk, 1977; Perry, 1999)(图 1)。Bathurst (1966) 认为破坏性泥晶套形成于重复性的微生物钻孔及随后的泥晶文石充填。但Reid和Macintyre (1998, 2000)提出了另外两种破坏性泥晶套成因:(1)生物碳酸盐颗粒微组构的重结晶作用; (2)微生物钻孔中发生迅速的碳酸钙沉淀。另一方面,建设性泥晶套的形成过程可概括为:(1)碳酸盐颗粒表面聚集微生物群落或菌丝体;(2) 这些微生物群落或菌丝体很少破坏碳酸盐颗粒组构,而是在原碳酸盐颗粒表面捕获其他沉积组分或沉淀泥晶碳酸钙,从而形成建设性泥晶套。

尽管海相碳酸盐泥晶套认识已久,但相关研究集中于古代沉积物,在现代沉积物中研究较少。此外,海相碳酸盐泥晶套研究发现,其形成过程中可发生碳酸盐矿物的转化(文石转变为高镁方解石, 或高镁方解石转变为文石)(Reid and Macintyre, 1988; Ried et al., 1992)。这类矿物的转化会影响泥晶套和附着碳酸盐颗粒的保存,也会影响碳酸盐颗粒的地球化学性质。为了更好了解海相碳酸盐泥晶套的成因和环境意义,本研究针对现代阿布扎比潟湖碳酸盐泥晶套进行分析探讨。

图1 破坏性(destructive)和建设性(constructive)泥晶套简图 (改自Kobluk and Risk, 1977)

2. 现代阿布扎比潟湖碳酸盐泥晶套形态、矿物特征

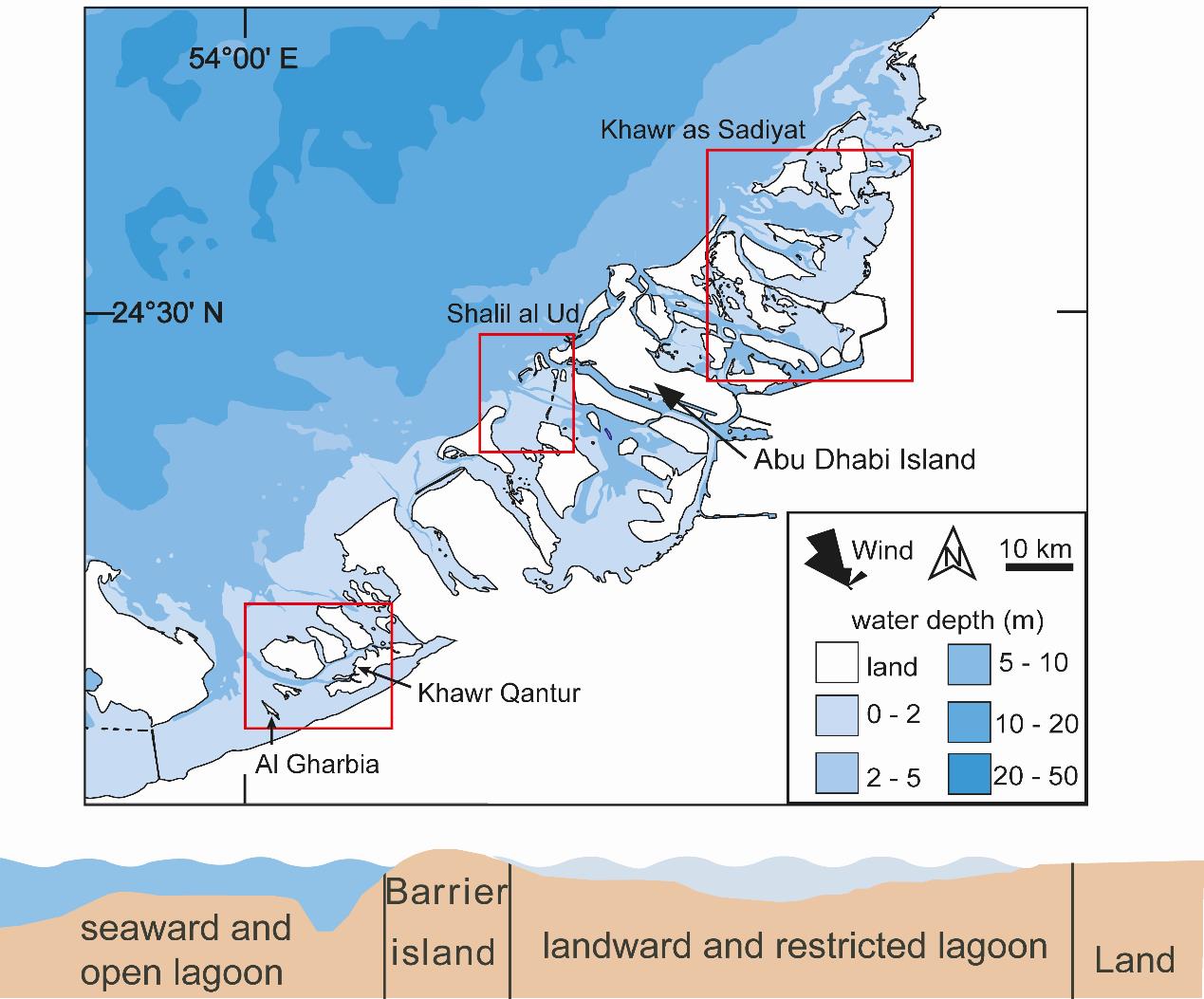

现代阿布扎比潟湖区域气候炎热干旱,年均降水量仅有0.072 m 但是年均蒸发量约为2.75 m。 此处陆源输入少,发育大量现代碳酸盐沉积,包括松散沉积和早期胶结沉积。受地形影响,潟湖区域可分为向陆和向海两部分(图 2),其中向陆部分局限性强,与外海交流不畅,水动力较弱,主要沉积球粒和生物碎屑;向海部分较开阔,邻近外海,水动力较强,沉积大量鲕粒和生物碎屑。碳酸盐泥晶套在向陆、向海区域均广泛出现,但是随着沉积环境(向陆vs.向海)和早成岩阶段(松散 vs.早期胶结)不同而呈现不同的形态和矿物特征 (Ge et al., 2020)。

图2 阿布扎比沿海地理概况(上图)和剖面简图(下图)。上图中红框为研究取样区域。改自UKHO (1997) 和 El-Sayed (1999)

2.1 向陆潟湖区域碳酸盐泥晶套

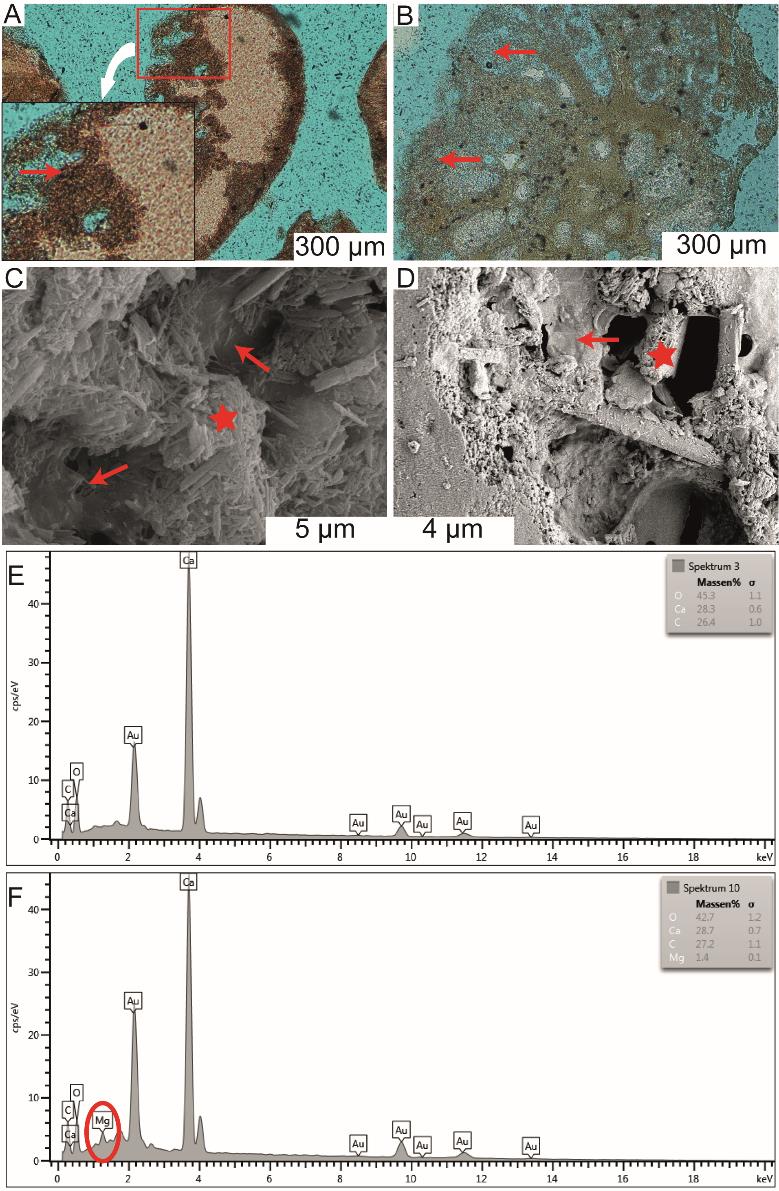

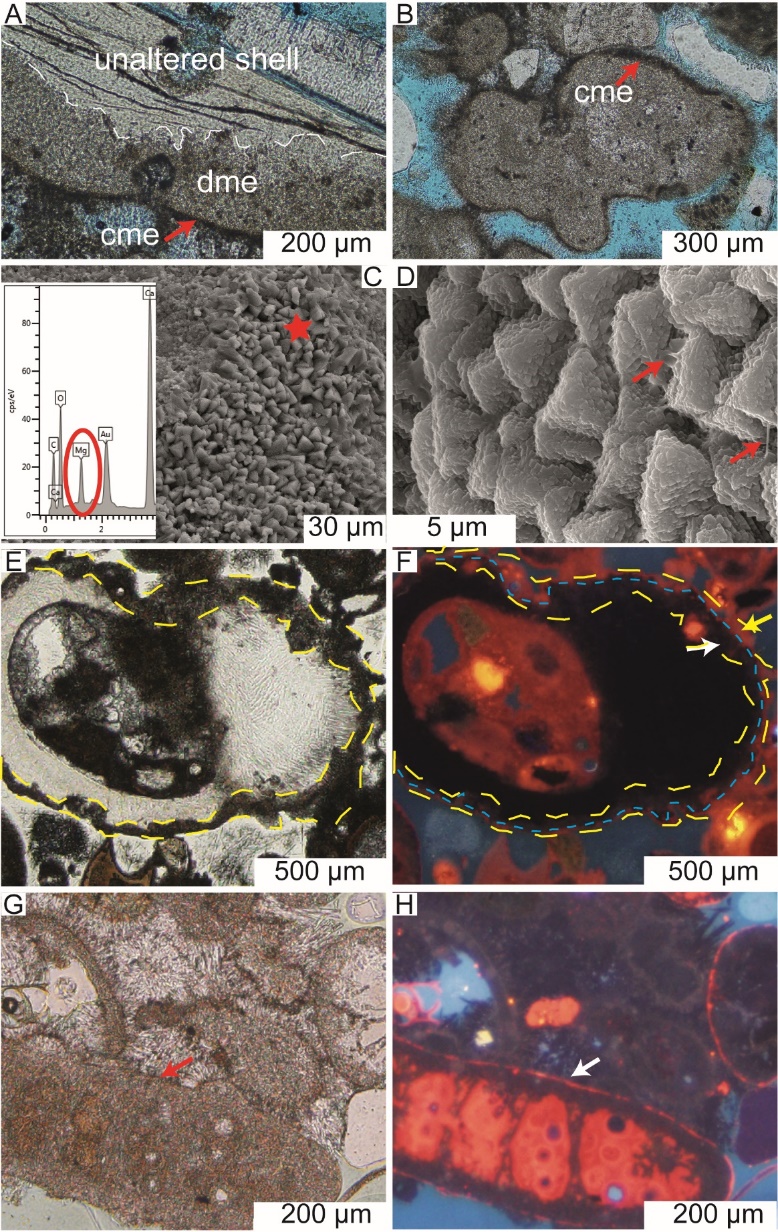

松散碳酸盐沉积物中,破坏性泥晶套广泛发育,呈暗色环边围绕生物颗粒(主要为双壳,腹足,有孔虫)(图 3)。这类泥晶套厚度不等,形态不规则,下边界不同深度嵌入生物颗粒内部(图 3A, B)。泥晶套内部可见重复性微生物钻孔。高倍扫描电镜下,泥晶套微生物钻孔内部充填为不规则生物颗粒微晶碎片(图 3C, D) 。当生物颗粒为文石质时(如文石腹足类),伴生破坏性泥晶套矿物为文石质(图 3E);当生物颗粒为高镁方解石质时(如高镁方解石有孔虫),伴生破坏性泥晶套矿物为高镁方解石质(图 3F)。

早期胶结沉积物中可见发育建设性泥晶套,其叠加于破坏性泥晶套之上(图 4)。相比于破坏性泥晶套,建设性泥晶套颜色更深,厚度较薄(图 4A, B)。高倍扫描电镜下,建设性泥晶套组成为微菱形高镁方解石胶结物(图 4C, D)。此外,阴极发光下,从文石质破坏性泥晶套到高镁方解石质建设性泥晶套,颜色发生暗色(文石质破坏性泥晶套)到橘红色(高镁方解石质建设性泥晶套)的变化(图 4E-H)。

(A)腹足类生物碎屑破坏性泥晶套(标记为红框和红色箭头),具不规则上下边缘并破坏颗粒原始组构;(B)有孔虫生物碎屑破坏性泥晶套(红色箭头标记),其破坏颗粒原始组构;(C)腹足类破坏性泥晶套SEM照片,其组成为宿主颗粒破损形成的微晶以及微生物膜(红色箭头指示)。 红星指示图E中EDS数据出处;(D)有孔虫破坏性泥晶套SEM照片,其组成为宿主颗粒破损形成的微晶以及微生物膜(红色箭头指示)。 红星指示图F中EDS数据出处; (E) 腹足类生物碎屑破坏性泥晶套EDS 分析,不含Mg, 表明为文石矿物组成;(F)有孔虫类生物碎屑破坏性泥晶套EDS 分析,含Mg, 表明为高镁方解石矿物组成

图 4 向陆潟湖区域建设性泥晶套形态和矿物特征

(A)建设性泥晶套(cme, 红色箭头指示)覆盖于破坏性泥晶套(dme)之上。建设性泥晶套相对于破坏性泥晶套颜色深,厚度薄。此外,白色虚线将原始生物壳体和破坏性泥晶套分开;(B)建设性泥晶套(cme, 红色箭头指示)及其上覆等厚环边状纤维状胶结物;(C)建设性泥晶套SEM照片,其组成为微菱形高镁方解石胶结物;(D)微菱形高镁方解石胶结物伴随有微生物膜(箭头指示);(E)腹足类泥晶套(黄色虚线指示),其由破坏性和建设性泥晶套复合而成;(F)腹足类复合型泥晶套阴极发光照片,其中文石质破坏性泥晶套呈暗色(白色箭头指示),而高镁方解石质建设性泥晶套呈橘红色(黄色箭头);(G)有孔虫边缘建设性泥晶套(红色箭头);(H)有孔虫阴极发光照片。其中暗色(文石质)为破坏性泥晶套,其破坏了有孔虫原始组构。橘红色(高镁方解石质; 白色箭头)为建设性泥晶套

2.2. 向海潟湖区域碳酸盐泥晶套

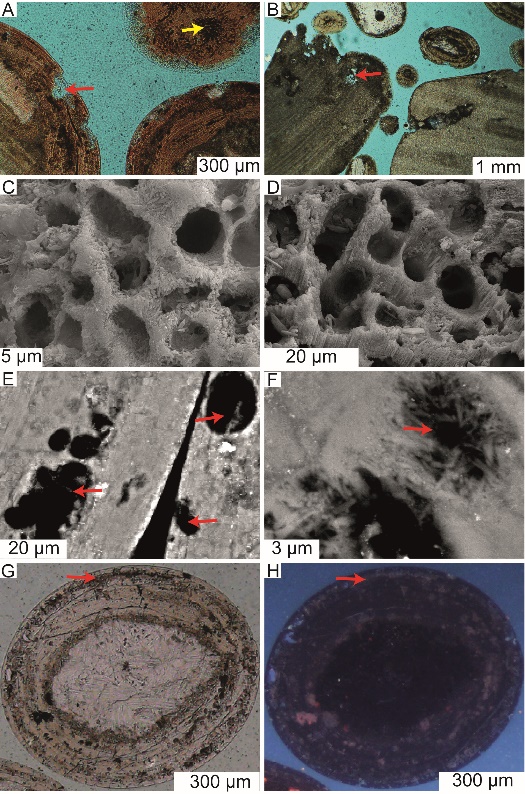

松散沉积物中,碳酸盐颗粒边缘可见大量微生物钻孔,其呈不同深度进入颗粒内部。这些微钻孔多未充填,少数内部可见微量微晶文石胶结物和硅藻。邻近微钻孔之间可相互连接形成更大的钻孔体系(图5 A-B)。高倍扫描电镜下,碳酸盐颗粒表面发育大量空的微生物钻孔(图5 C-F)。早期胶结沉积物中,可见建设性泥晶套,其上部边缘不规则,而下部边界与颗粒边缘规则性接触(图6A-B)。不同于向陆潟湖区域,高倍扫描电镜下,此处建设性泥晶套组成为微晶针状文石胶结物,与下覆颗粒表面呈现明显边界(图6C-E)。

图5 向海潟湖区域破坏性泥晶套形态和矿物特征

(A)破坏性泥晶套在鮞粒边缘形成微生物钻孔(箭头指示);(B)破坏性泥晶套在生物颗粒边缘形成微生物钻孔(箭头指示);(C)到(F), SEM照片显示颗粒边缘未充填及微量充填的破坏性微生物钻孔

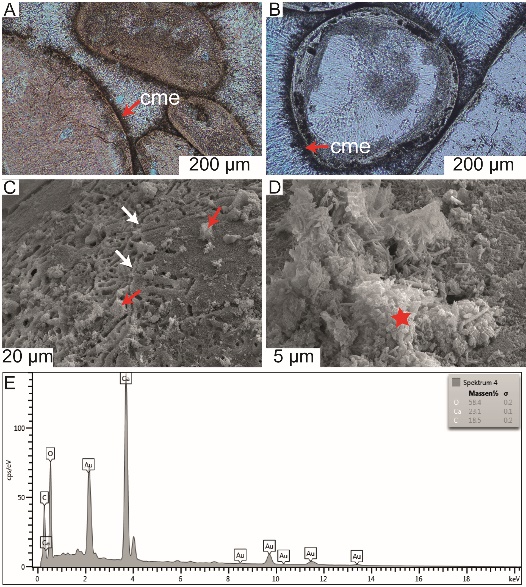

图6 向海潟湖区域建设性泥晶套形态和矿物特征

(A) 和(B), 建设性泥晶套(cme, 红色箭头)普通显微镜下特征,其颜色较暗并上覆较亮色纤维状胶结物;(C)建设性泥晶套SEM照片,其组成为微晶文石质胶结物(箭头指示);(D)微晶文石质胶结物SEM照片。红星为图E中EDS分析数据出处;(E)建设性泥晶套EDS 分析,不含Mg, 表明为文石矿物组成

3. 复合型泥晶套机制及其环境意义

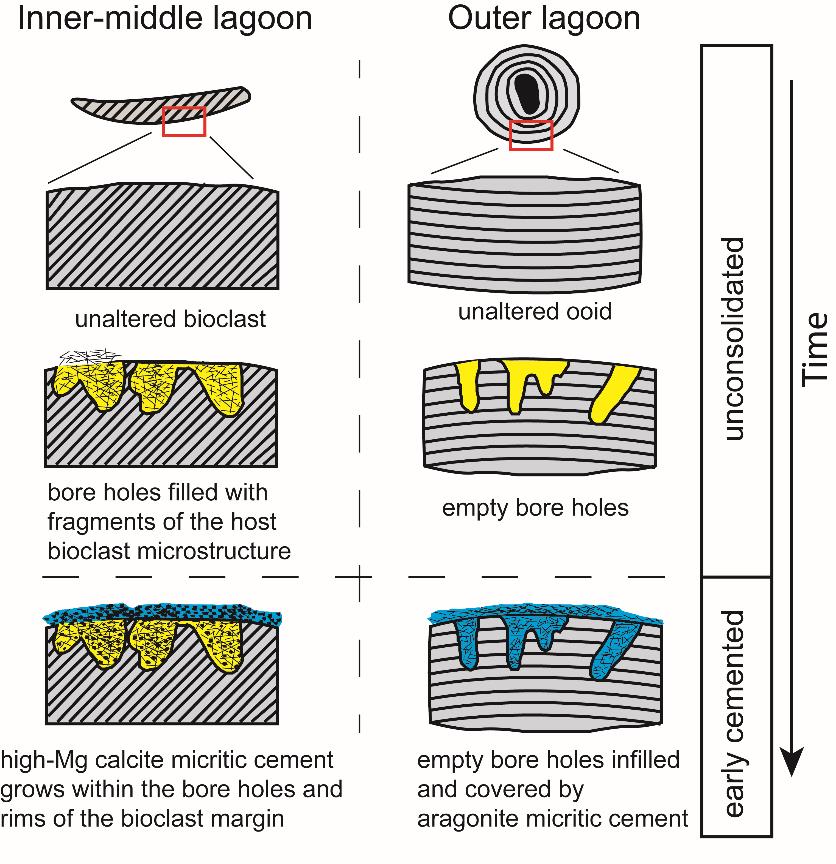

综上所述,不论是向陆还是向海潟湖区域,在发生早期胶结的现代碳酸盐沉积物中,泥晶套的最终形成是一个复合作用的过程,并非单一破坏性或建设性作用所致 (图7)。向陆潟湖中,微生物钻孔破坏颗粒微组构,形成破坏性泥晶套;随后,微晶高镁方解石胶结物形成建设性泥晶套,叠加于先前破坏性泥晶套之上。向海潟湖中,微生物钻孔破坏颗粒微组构,形成未充填钻孔;随后,微晶文石胶结物在颗粒表面形成建设性泥晶套,并充填先前空的微生物钻孔。

复合型泥晶套对研究古代海相碳酸盐泥晶套具有指示意义。在向陆潟湖区域,由于破坏性泥晶套和建设性泥晶套叠覆在一起,普通显微镜下很难区分两者。古代沉积物中,很有可能认为只发育了破坏性泥晶套。在向海潟湖区域,由于破坏性微生物钻孔作用未留下明显的产物(未充填生物钻孔),主要为建设性泥晶套产物。在古代沉积物中此处很有可能认为只发育了建设性泥晶套。这强调了高倍扫描电镜和现代类似对比在研究海相碳酸盐泥晶套中的重要性。

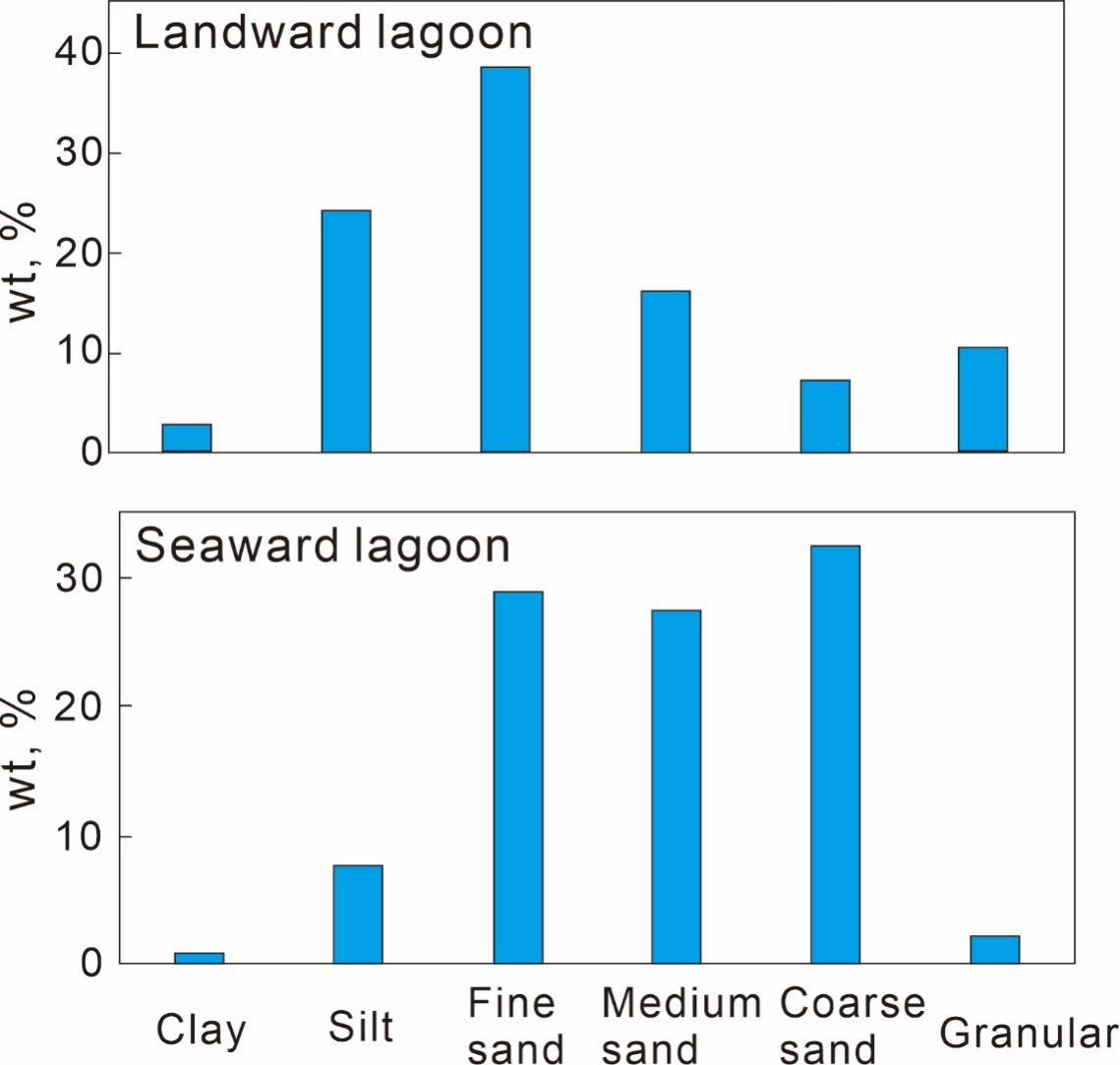

复合型泥晶套对古环境解释和成岩作用也有一定意义。研究区沉积物粒度分析表明,向陆向海潟湖区域均以粗粒沉积(sand size)为主 (图 8)。在高能、相对开阔的的向海潟湖区域,粗粒沉积为主是正常的,但是在低能、局限的向陆潟湖区域,往往认为应以细粒沉积(clay or silt size) 为主,而非粗粒沉积 (Boggs, 2009)。此处,向陆潟湖区域沉积粒度的反常认为和复合泥晶套发育有关。在复合型泥晶套形成过程中,破坏性作用会形成细粒沉积组分,但建设性作用的出现阻止了破坏性作用的进程,最后导致以粗粒沉积为主。这表明了复合型泥晶套形成过程中建设性和破坏性作用的相对强弱和出现时间会一定程度上控制沉积物粒度的分布。此外,低能潟湖碳酸盐沉积中粒度分布不一定代表了沉积环境水动力强弱。由于复合型泥晶套建设性作用中早期胶结可削弱埋藏过程中的压实作用影响,并结合前面所说的较粗的沉积粒度,这可能会影响碳酸盐沉积埋藏成岩及孔渗发育。

图7 向陆及向海潟湖区域复合型泥晶套形成示意图

图8 向陆潟湖 (landward lagoon)和向海潟湖(seaward lagoon)沉积物粒度分布(粒度标准参照 Wentworth, 1922)

4. 尚待解决问题

鉴于海相碳酸盐岩中泥晶套广泛发育,对其加强研究能够帮助我们更好的理解碳酸盐沉积及早成岩环境。特提出以下尚待解决问题抛砖引玉,期待更多关于泥晶套的研究进展:

(1)泥晶套形成过程中的碳酸盐矿物转变问题。前人研究发现,海相泥晶套形成过程中,碳酸盐矿物可发生文石到高镁方解石,或高镁方解石到文石的转变。上面叙述中,从向陆潟湖到向海潟湖方向,建设性泥晶套的矿物组成也发生了从高镁方解石到文石的转变。这种矿物转变的成因机制尚待查明。值得注意的是,这种矿物的转变可能影响到原始碳酸盐颗粒的矿物和地球化学性质,从而影响相关古环境解释。

(2)泥晶套建设性作用和破坏性作用发生的控制因素。上述研究表明,泥晶套形成过程中建设性作用和破坏性作用的相对强弱会影响沉积粒度分布和成岩作用。值得研究的是:何种条件下以破坏性泥晶套为主,何种条件下以建设性泥晶套为主?是何种因素(气候,沉积环境,早成岩作用,微生物活动,有机质含量)控制了建设性作用和破坏性作用的相对强弱?这些均有待进一步研究。

作者毕业于德国波鸿鲁尔大学(导师:Adrian Immenhauser), 现成都理工大学沉积地质研究院研究员。本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱1156351337@qq.com与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读主要参考文献。

主要参考文献

[1] Boggs, S., 2009. Lagoonal systems. In: Lynch, P., Schiaparelli, K., Sweeten, B. (Eds), Principles of Sedimentology and Stratigraphy, Upper Saddle River, New Jersey, 322-325.

[2] Calvet, F., 1982. Constructive micrite envelope developed in vadose continental environment in Pleistocene eoliantes of Mallorca (Spain). Acta geológica hispánica 17, 169-178.

[3] Ge, Y., Lokier, S.W., Hoffmann, R., Pederson, C.L., Neuser, R.D. and Immenhauser, A., 2020. Composite micrite envelopes in the lagoon of Abu Dhabi and their application for the recognition of ancient firm-to hardgrounds. Marine Geology 423, 106141.

[4] Gvirtzman, G., Friedman, G.M., 1977. Sequence of progressive diagenesis in coral reefs. In H. Frost; M.P.Weis and Saunder, J.B. (Editors). Reef and related carbonates: Ecology and Sedimentology. Studies in Geology, No.4, AAPG., 357-380.

[5] Kobluk, D.R., Risk, M.J., 1977. Micritization and carbonate-grain binding by endolithic algae. AAPG Bulletin 61, 1069-1082.

[6] Perry, C.T., 1999. Biofilm-related calcification, sediment trapping and constructive micrite envelopes: a criterion for the recognition of ancient grass-bed environments? Sedimentology 46, 33-45.

[7] Reid, R.P., Macintyre, I.G., 1998. Carbonate neomorphism in shallow marine environments: a widespread diagenetic process forming micritized grains. Journal of Sedimentary Research 68, 928-946.

[8] Reid, R.P., Macintyre, I.G., Post, J.E., 1992. Micritized skeletal grains in northern Belize Lagoon; a major source of Mg-calcite mud. Journal of Sedimentary Research 62, 145-156.

[9] Winland, H.D., 1968. The role of high Mg calcite in the preservation of micritic envelopes and textural features of aragonite sediment. Journal of Sedimentary Petrology 38, 1320-1325.