原创∶韩中

全文共3662 字7图,阅读需要8分钟

近年来,有关全球变暖、大规模干旱、森林大火、冰川消融、海平面上升、厄尔尼诺等极端气候的报道和灾难性新闻屡见不鲜。当我们在办公室吹着空调享受凉爽夏日和温暖冬季的时候可能以为这些不过只是危言耸听,然而世界末日级别的环境和气候巨变却在悄然发生。

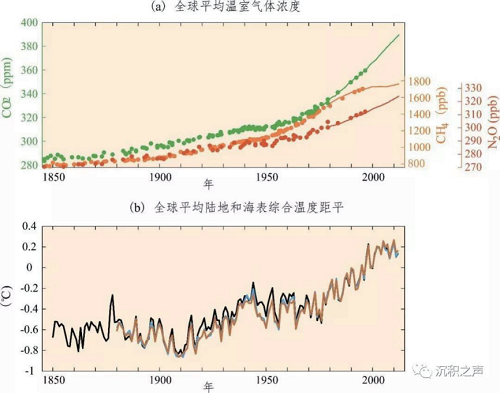

近百年以来,阔步前进的工业革命步伐消耗了大量的化石燃料,使得CO2以地质历史时期前所未有的速度排放。目前大气CO2浓度相较于工业革命之前已经上升了130 ppm,而过去80万年冰期和间冰期之间,大气CO2浓度波动幅度却只有80 ppm。自1880年以来,地球表面年平均温度增加了1℃(±0.2℃),并将以每十年0.2℃的速率持续增长(图1)。这些都是极短时间尺度事件(数年/十年),人类能直接感知、观察和认识到的,然而在较长时间尺度上(数百/千年),有学者预测,随着全球升温的加剧,全球海洋溶解氧含量会持续降低,很可能形成一个缺氧的大洋;极端气候的强度和频率也会明显增加,使得地球上的物种加速消亡,很可能成为地球上第六次生物大灭绝。这些预测都是真的吗?相对于地质历史,人类所记录到的历史极其短暂,仅依靠这种短期的观察无法准确地认识全球急剧升温在较长的时间尺度上对环境、气候以及生物多样性的影响,尤其是对人类生存和发展的影响。

图1全球温室气体浓度与年平均温度距平图(IPCC,2014)

大气二氧化碳(CO2,绿色)、甲烷(CH4,橙色)和氧化亚氮(N2O、红色)等温室气体的浓度是从冰芯资料(点)和直接大气测量(线)中确定的;全球陆地和海洋表面的年平均温度线的不同颜色表示不同的数据来源

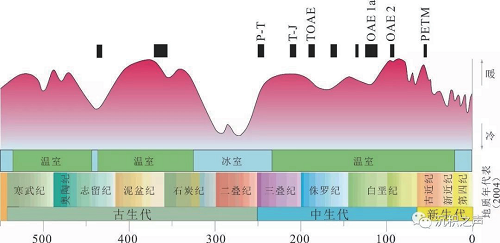

图2地质历史时期温室和冰室交替的气候状态,以及中生代以来的典型快速增温事件和全球大洋缺氧事件,修改自Trabucho-Alexandre et al.(2012)

P-T∶二叠纪-三叠纪界线事件、T-J∶三叠纪-侏罗纪界线事件、TOAE∶早侏罗世Toarcian期大洋缺氧事件、OAE 1a∶白垩纪Aptian早期大洋缺氧事件、OAE 2∶Cenomanian末期大洋缺氧事件、PETM∶ Paleocene-Eocene极热事件

在漫长的地质历史长河中,地球一直在温室与冰室气候的交替中度过,虽然人类起源于冰室气候条件下,即高纬度大陆地区以存在冰盖为特征,但是地球大部分时间却处于温暖的温室气候状态(图2)。陆地霸主恐龙横行的侏罗纪和白垩纪是离我们最近且长期处于温室气候状态的时期,大气CO2浓度和温度远远超过现今,发生过多次千年尺度的快速增温事件,与今天全球变暖具有非常好的可对比性。"将今论古"是地质学的方法论,而"以古鉴今"则是预测未来的钥匙。解析这些快速增温事件期间的环境气候变化及其与生物演化之间的相互关系可以在一定程度上回答当前所争论的温室气体排放所产生的气候、生物效应问题,同时为未来全球变化提供预测。

早侏罗世Toarcian早期(~183 Ma),大量轻碳注入大气-海洋系统中,造成一次快速的增温事件,北半球中纬度的海水表层温度升高7-10℃,并伴随全球海洋缺氧,称为Toarcian 大洋缺氧事件。下面让我们一起穿越到那个神奇的侏罗纪时期,去探索这次快速全球变暖带来了怎样的气候和环境变化,会给人类面对未来全球升温怎样的启示。

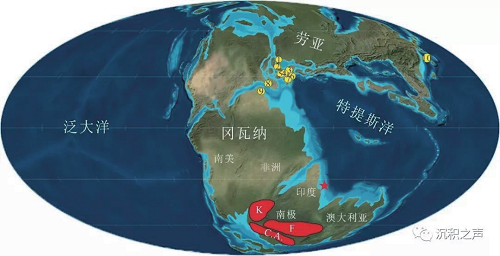

虽然现今的青藏高原群山巍峨、绵延耸立,被称为世界第三极、世界屋脊和亚洲水塔等,但是在侏罗纪时期,位于青藏高原却是一片汪洋大海,为广阔的特提斯洋的一部分。在这片汪洋大海中,沉积了连续完整的地层序列,形成了记录地球历史的书页和文字。Toarcian大洋缺氧事件时期,地球的喜怒哀乐亦被记录在案(图3)。

图3早侏罗世Toarcian 期古地理图

红星代表研究剖面;黄色圆圈代表TOAE期间风暴岩大量沉积的地区,红色圆圈代表大火成岩省;来自Krencker et al.(2015))和lzumi et al.(2018);大火成岩省K-Karoo,F-Ferrar,C.A.-Chon Aike,来自Bryan and Ernst(2008)。

1-Dutch Graben,荷兰;2-Yorkshire,英国;3-Dotternhausen,德国;4-Sancr core,Paris Basin,法国;5-ANDRA HTM-102Borehole,法国;6-Latfarge quarry,法国;7-Causses Basin,法国;8-Lusitanian basin,葡萄牙;9-Dades Vally,摩洛哥;10-Sakuraguchi-dani,日本

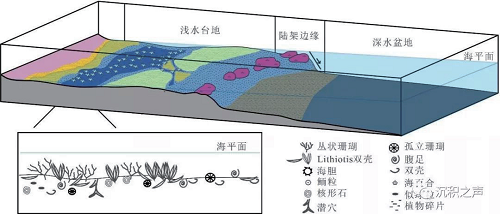

位于青藏高原特提斯喜马拉雅地区在早Toarcian时期位于南半球亚热带地区,发育了类似于现今大堡礁的碳酸盐台地沉积。沉积地层中发育一种特殊的双壳(Litiotis,图4),是当时礁生物群的重要组成。在Pliensbachian 晚期-Toarcian 早期(~186-183 Ma),这种特殊的双壳繁盛于特提斯洋和泛大洋热带/亚热带地区浅水碳酸盐台地,与珊瑚、有孔虫、腕足、腹足等其它底栖生物一起,其乐融融地生活在这片世外桃源中(图5)。

图4早侏罗世Pliensbachian-Toarcian期Lithitis 双壳,是浅海碳酸盐台地的主要造礁生物。

左侧是来自西藏卧龙剖面的化石;右侧是典型Lthiotis化石的正视图和侧视图(Posenato and Masett,2012)

图5 早侏罗世碳酸盐台地沉积模式图

浅水台地内部发育丰富Lithiotis双壳、底栖生物组合和碳酸盐颗粒,修改自Brame et al.

(2019)

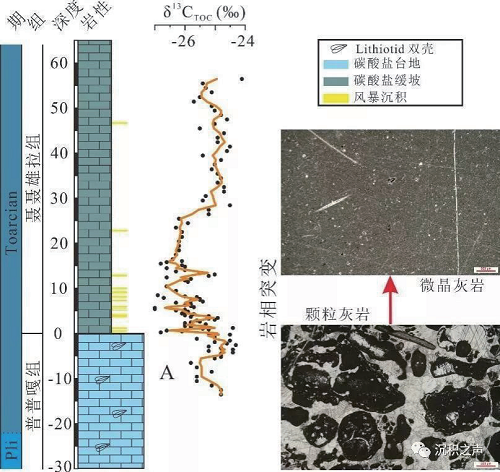

然而,好景不长,一场猛烈的突发性灾难降临了,Toarcian早期(~183 Ma)地球快速升温导致这群生物的生存环境急剧恶化而发生灭绝。在特提斯喜马拉雅地区,在Toarcian早期,碳酸盐岩微相(沉积学和古生物学的特征总和)结果显示富含底栖生物的颗粒灰岩突变为无生物化石的微晶灰岩(图6),沉积古水深突然增加,沉积环境由浅水碳酸盐镶边台地(0-10m)突变为较深水的碳酸盐缓坡(40-70m)。这种改变使得浅海生态系统崩溃,浅水碳酸盐台地的Litiotis 双壳及其共生的珊瑚、有孔虫、腹足等发生绝灭,碳酸盐台地的生产速率下降,相对海平面上升速率超过碳酸盐堆积速率,碳酸盐台地没入富产碳酸盐的透光带(水深<10米)以下,进一步降低台地的碳酸盐生产速率,从而碳酸盐台地发生淹没(图6)。同时,有机碳同位素发生剧烈负偏移(2.5%。),与此次环境变化完全吻合。在双壳Lithiotis 确定大致层位的基础上,我们结合沉积学和碳同位素地层学两方面的证据厘定了Toarcian大洋缺氧事件在特提斯喜马拉雅的准确层位,首次在南半球热带/亚热带开放碳酸盐台地环境下追踪到Toarcian期大洋缺氧事件的记录。

图6 西藏特提斯喜马拉雅Toarcian期大洋缺氧事件记录,修改自Han et al.(2018)

注∶部分西藏年多剖面有机质碳同位素发生负偏移,对应于轻碳释放;碳酸盐台地在相变处淹没,由富含生物的颗粒灰岩突变为微晶灰岩;黄色代表风暴沉积出现的层位。

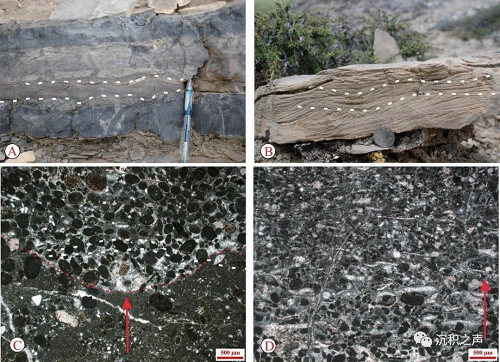

在Toarcian大洋缺氧事件期间,沉积物中发育丰富的沉积构造,如丘/洼状交错层理、渠模、生物介壳滞留层、平行层理、侵蚀面和粒序层理等构造(图7),为典型的风暴沉积构造。相比于事件前后的沉积,这些风暴沉积构造的发生频率明显增多,指示事件发生期间风暴的频率急剧增加。结合西特提斯和泛大洋已有的证据(图3)表明,北半球与南半球低纬度地区类似,TOAE事件期间风暴沉积出现的频率明显增加。特提斯喜马拉雅带位于赤道热带/亚热带地区,而热带风暴形成的基本条件之一是需要有足够广阔的热带/亚热带海洋,且海洋表层的水温要维持在26.5℃以上,这间接证明了Toarcian早期全球温度快速增加。上述研究结果与现今全球变暖条件下实际观察到的和模拟的结果相似,为认识全球快速增温环境下热带风暴频发提供了关键的地质证据。

图7西藏特提斯喜马拉雅野外(A、B)和显微镜下(C、D)典型风暴相关沉积构造,风暴沉积

出现的层位见图6

A∶渠模,被粗颗粒沉积物充填;B∶小尺度丘/洼状交错层理;C∶凹凸状侵蚀面;D∶正粒序层理

读到这里,大家肯定不禁要问,地球为什么在这个时候突然快速升温呢?目前主要有两种假说∶(1)当时位于冈瓦纳大陆南缘的Karo-Ferrar 大火成岩省(图3,~200万平方公里,现今主要残留在南非、澳大利亚东南部和南极洲)在超级大陆裂解的过程中剧烈喷发,该过程中释放大量幔源CO2到海洋-大气系统中,同时岩浆还侵入富含有机质的地层,又引起热分解成因的CH4和CO2叠加释放;(2)大陆架边缘沉积物中甲烷水合物的分解。这两种假说都认为海洋-大气系统中CH4和CO2等温室气体浓度迅速升高是地球发烧的罪魁祸首,并引起一系列灾难性的环境和气候变化,包括全球快速增温、热带风暴频率明显增加、海平面上升、大洋酸化、风化作用增强、营养物质输入增加和大洋缺氧等,最终发生重大生物危机,浅海生态系统彻底崩溃。

读史明智,鉴往知来。变暖与变冷的交融是地球演化过程中的主旋律,不仅塑造了地球的历史,同样还塑造了人类的历史。面对当今全球气候变暖,人类和其他生物将何去何从,地球历史上曾经发生的这些冰与火之歌将给我们提供启示。

本文仅代表作者本人的观点和认识。欲知更多详情,建议直接阅读参考文献。

主要参考文献

[1] Han, Z, Hu,X, Kemp, D.B.,L,J.2018.Carbonate-platform response to the Toarcian Oceanic Anoxic Event in the southern hemisphere: Implications for climatic change and biotic platform demise. Earth Planet Sci Lett,489:59-71.

[2] Brame,H.M.R.,Martindale,R.C.Etnger,N.P., Debeljak,I. Vasseur,R. Lathulliere, B., Kabiri,L., Bodin, S.2019. Stratigraphic distribution and paleo-ecological significance of Early Jurassic(Pliensbachian-Toarcian) lithiotid-coral reefal deposits from the Central High Atlas of Morocco. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol, 514:813-837

[3] Izumi, K., Kemp, D.B. Itamiya, S. Inui, M.2018. Sedimentary evidence for enhanced hydrological cycling in response to rapid carbon release during the early Toarcian oceanic anoxic event.Earth Planet Sci Let, 481:162-170

[4] Krencker,F.N,Bodin, S.Suan, G, Heimh-ofer, U, Kabir, L, Immenhauser, A. 2015. Toarcian extreme warmth led to tropical cyclone intensification. Earth Planet Sci Let,425:120-130.

[5] Bryan,S.E,Ernst, R.E.2008.Revised definition of Large lgneous Provinces(LIPs). Earth-Sci. Rev.86,175-202.