朱筱敏,董艳蕾,等

一、前言

沉积学是主要研究形成沉积物(岩)的沉积环境、沉积过程和沉积作用及结果的一门科学。它的发展与矿产资源(特别是油气资源)勘探开发和人类生存密切相关。近十几年来中国沉积学的发展取得了令世界瞩目的成就,特别是在陆相沉积体系研究方面成果显著,有效指导了沉积矿产的勘探开发。中国沉积学不仅追踪国际沉积学研究前沿,而且根据中国沉积盆地和现代沉积环境特征,在浅水三角洲、滩坝、砂质碎屑流、碳酸盐岩台地沉积理论和油气勘探等方面均取得了创新性成果,充分反映了我国沉积学与国际沉积学同步发展的态势[1-10]。

随着油气勘探的快速发展,沉积环境和沉积体系研究遇到了一些基础理论和研究方法等问题,如深时沉积过程和沉积动力学、沉积作用与构造活动、事件沉积作用、细粒沉积环境以及模拟实验和多学科综合开展沉积环境与沉积体系研究等。显然,加强沉积环境和沉积体系研究对于发展和完善沉积学理论、寻找矿产资源具有重要的科学意义和战略价值。

二、国际沉积学研究关注

当代地球科学正在不断地朝着全球化、科学化、综合化、数字化、信息化方向发展。沉积学也正适应历史潮流,将沉积学置于全球沉积地质综合研究之中,加强了全球和大区域的沉积作用机理、沉积作用与全球海平面变化、构造作用之间关系的研究。除了构造沉积学、地震地层学、事件沉积学以及天文沉积学等以全球变化为研究对象的领域之外,其他领域均有待于沉积学家从整个地壳演化的角度来重新认识或关注沉积作用的规律和各种沉积现象,诸如大洋缺氧事件、大洋分层事件、气候突变事件、星球撞击事件、火山沉积事件、全球温室效应、生物灭绝事件,以及米兰柯维奇旋回、行星沉积学(特别是火星)等。

近期,通过实施大洋钻探计划,沉积学家研究了全球气候与冰川演变;通过气候与地表环境以及海平面变化的研究,结合深时源-渠-汇系统,探究沉积物源、沉积过程与沉积结果之间的动力学关系;关注碳酸盐岩台地沉积环境以及微生物岩、混积岩的研究,高精度层序地层格架与河流、(陆架边缘)三角洲、重力流(异重流)沉积体系的关系以及地震与事件沉积(海啸岩)、块体搬运过程与沉积,泥质沉积物形成过程和泥岩沉积动力学及其控制因素,中生代特提斯域沉积机制和沉积结果,沉积过程模拟(水动力跳跃、重力流底床形态等)和古地貌恢复,构造转换带与沉积物源、沉积体系因果关系,构造沉积学、火山沉积学与事件沉积学等交叉学科,地震沉积学(地震地貌学与地震岩性学)等创新研究 [1-10]。

三、中国沉积学研究关注

中国发育多种沉积盆地类型以及碎屑岩和碳酸盐岩沉积体系,特别是陆相湖盆具有构造活动强烈、气候变化快、源-汇系统规模和层次复杂、多物源、近物源、相变快、混源沉积发育的特点,给创新沉积地质学理论和技术带来了发展机遇。中国沉积环境和沉积体系研究主要关注:

1)大陆边缘(中国南海)现代沉积环境和沉积作用。通过大陆边缘构造环境与沉积环境之间耦合关系的综合研究,基于源-汇系统思想,发展海相沉积学理论,建立不同构造演化阶段的海相沉积模式。

2)多类型陆相沉积盆地沉积过程和沉积相模式。中国发育裂陷(坳陷)、前陆、走滑等多种类型的陆相沉积盆地,不同类型的沉积盆地具有不同盆地结构、演化阶段和古地貌特征,建立具有中国特色的陆相沉积盆地立体沉积模式,完善陆相湖盆沉积学(扇三角洲、浅水三角洲、滩坝、重力流等)理论。

3)裂解克拉通碳酸盐岩沉积模式(微生物岩和混积岩)。中国古生代发育裂解(微小)克拉通沉积盆地,充分考虑克拉通的裂解过程及其对沉积地貌的控制作用,建立了微小克拉通沉积盆地的沉积模式。中国沉积盆地还发育大量微生物岩和混积岩,也是沉积矿产勘探开发的攻关方向[1-10]。

四、沉积学研究发展态势

根据当今研究关注,未来的沉积学发展应主要围绕下列问题[1-10]:

1)多类型、多尺度源-汇系统。源-汇系统各个组成要素定性和定量研究,各个要素耦合关系,现代和深时源-汇系统类型和差异性分析,信号传输与保存过程以及不同构造背景和不同尺度源-汇系统模型及其与生物作用、成岩作用之间关系等(图1)。

图1 “源-汇”系统沉积、成岩过程及生物作用的系统运转过程模式(据朱筱敏等,2019,译自Hodgson et al., 2018)

图2 源汇系统要素组成、研究方法和气候信号响应

(a)源-汇系统组成要素;(b)不同研究手段的适用范围;(c)不同类型气候信号的响应尺度;(d)不同记录载体的时间尺度和分辨力(据龚承林等,2021)

2)重力流沉积过程、水道发育机制和沉积模式。利用物理模拟、数值模拟和实地监测等技术方法研究重力流性质(类型)、诱导机制、沉积过程、流体转化、沉积结果、深水重力流沉积模式,还将研究极端事件沉积、海底滑坡与块状搬运沉积、异重流形成条件和沉积模式等(图3)。

图3 沉积物重力流搬运过程及动力学过程(据杨田等,2021)

(a)深水重力流流体浓度降低和浓度增加的两种演化过程;(b)深水重力流超临界态与亚临界态演化机制;(c)砂质碎屑流基底润湿作用

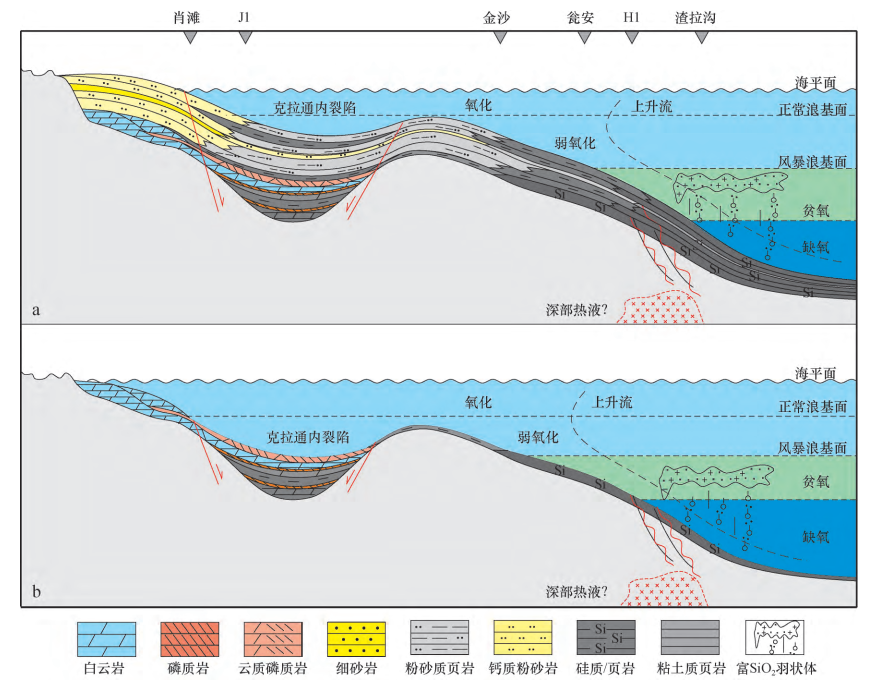

3)细粒(泥岩)沉积学沉积过程和模式。“海洋雪”作用和藻类爆发对表层水中浮游生物生产力的影响,沉积盆地有利于有机质保存、聚积与转化的沉积条件等控制因素,海相黑色页岩形成条件和沉积模式、湖盆细粒沉积分类方案、水体性质、富有机质页岩发育模式(图4)。

图4 上扬子地区下寒武统筇竹寺组页岩沉积模式(据赵建华等,2018)

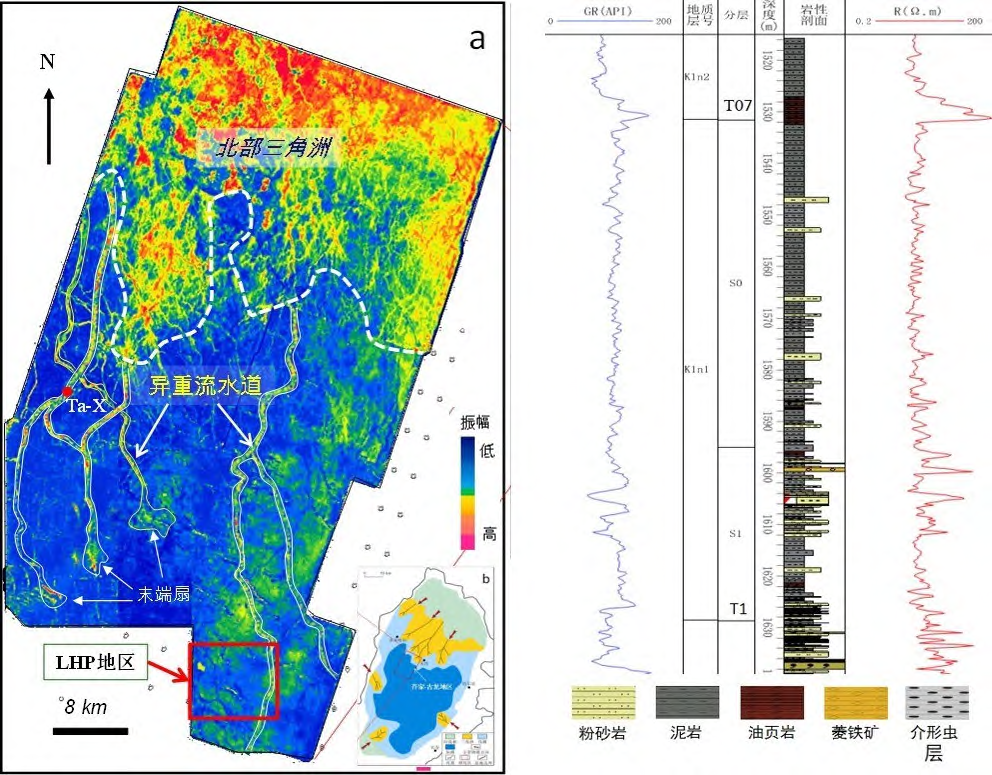

4)层序地层学模型和地震沉积学。深化研究层序地层学主流学派理论之间的关系并将其标准化,建立不同沉积类型、不同盆地类型多级次层序地层模式;利用地震沉积学新理论方法研究复杂沉积盆地沉积岩性、识别薄层砂体、定量表征沉积单元,确定沉积类型及其演化(图5)。

5)现代与古代滨岸沉积动力过程。无障壁、有障壁海岸与陆棚区域的沉积作用和沉积机理,特别是滨岸波浪、潮汐沉积作用与浅水三角洲、陆架边缘三角洲之间的沉积耦合关系、滨岸轨迹与三角洲、陆架边缘迁移轨迹与深水重力流发育之间的关系研究。

6)碳酸盐台地和工厂。关注碳酸盐岩沉积环境(冷水与深水环境)、台地与生物礁的沉积特征和成因机制、生物礁的生长模式、礁生态系统和古地貌控制作用,古老小克拉通碳酸盐岩构造演化与沉积过程(白云石化作用)以及碳酸盐岩台地地质和地震综合表征等。

7)微生物岩与碎屑岩-碳酸盐岩混合沉积。微生物岩生长环境、微生物活动和微生物组分、微生物岩形成生物基础和影响因素。混积岩分类、陆源碎屑和碳酸盐沉积物混合沉积机制、有利混合沉积的沉积环境,等等(图6)。

8)沉积过程和沉积机制。通过现代沉积环境观察、物理模拟和数值模拟等多种方法研究碎屑物质和化学物质沉积搬运过程和沉积作用结果、细粒沉积物形成的紊流动力学机制以及形成环境,等等。

9)科学前沿的探索。加强河道演变与河型转换、河道沉积与河流砂体的建筑结构要素,季节性河流与分支河流体系,深时湖泊沉积学和人类世湖泊沉积,行星沉积学,储层尺度沉积学,能源沉积学等方面的研究。

图5 松辽盆地白垩系嫩一段地震沉积学切片沉积解释(据刘化清等,2021)

图6 渤海油田古近系陆相断陷盆地混合沉积相模式(据杜晓峰等,2020)

五、沉积学发展建议

目前,国际沉积学仍将围绕资源、环境、灾害和全球变化四个方面开展创新型研究工作。除了全球沉积和气候变化、全球古地理、层序地层学、储层地质学、盆地沉积动力学、生物作用与沉积过程、定量沉积学(大数据)等不断发展和完善外,还出现了构造沉积学、气候沉积学、火山沉积学、过程沉积学等许多新的分支学科和交叉学科。

倡导加强未来沉积地质理论和方法技术研究:

(1)开展多类型盆地沉积动力学研究,恢复原型盆地的沉积面貌和古地理格局,发展构造沉积学。说明中国不同类型沉积盆地源汇耦合关系(图1,图2),确立不同级次构造活动与沉积作用之间的因果关系;明确构造活动、生物差异性沉积与碳酸盐岩台地建造,生物作用与沉积(成岩)作用的关系,探索生物圈对水圈和大气圈的影响。

(2)创建具有中国区域特色的陆相沉积学理论体系。建立多尺度层序地层格架与沉积体系之间的关系,加强盆地沉积体系特征和沉积动力学机理研究,形成粗粒沉积、宽缓湖盆浅水三角洲沉积、滩坝沉积、重力流、细粒与混积沉积等沉积动力学理论;加强不同地质时期构造运动、古气候的突变、火山活动等事件因素造成的正常连续沉积或不连续沉积序列研究,建立中国小克拉通盆地碳酸盐岩微地块沉积模式以及明确白云岩与微生物岩成因机制。

(3)多学科交叉渗透,开展综合定量沉积学研究。综合研究岩性组合、沉积构造、沉积序列以及地球物理响应特征,积极应用大数据以及计算机技术,促使地质学由定性描述向定量研究发展;创立陆相盆地的地震地貌学模式,采用多学科综合方法定量预测深层、深水、深海砂体等,计算机建模技术和大数据分析将成为沉积地质学研究中的核心技术。

(4)创新沉积学研究方法和高效油气勘探开发。创新研究方法开展盆地覆盖区定量沉积学研究,多学科交叉渗透,形成新的地质分支学科,采用大数据方法阐明不同尺度沉积体构型的分布规律和地质统计学描述参数数据,建立标准化沉积模型,用于指导油气勘探评价预测。

该主要认识是由王成善、彭平安院士负责的中国科学院地学部《沉积学发展战略研究》项目中的部分成果,也得到国家“十三五”岩性重大专项《陆相湖盆层序地层与岩性圈闭形成机制》的资助。中国地质大学林畅松教授、长江大学张昌民教授、中国石油勘探开发研究院袁选俊和张惠良教授、中国石油大学(北京)钟大康教授等参与部分内容的讨论和技术指导,在此表示感谢。

本文第一、第二、第三作者系中国石油大学(北京)地球科学学院教师,第四、第五作者系博士研究生。本文属作者认识,相关问题交流与讨论可通过邮箱xmzhu@cup.edu.cn与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读参考文献。

参考文献

[1] ZHU X M, ZHONG D K, YUAN X J, et al. 2016. Development of sedimentary geology of petroliferous basins in China[J]. Petroleum Exploration and Development, 43(5): 890-901.

[2] 朱如凯, 邹才能, 袁选俊, 等. 2017. 中国能源沉积学研究进展与发展战略思考[J]. 沉积学报, 35(5): 1004-1015.

[3] 朱筱敏, 谈明轩, 董艳蕾, 等. 2019. 当今沉积学研究热点讨论—第20届国际沉积学大会评述[J]. 沉积学报, 37(1): 1-16.

[4] 朱筱敏,董艳蕾,刘成林,等. 2021. 中国含油气盆地沉积研究主要科学问题与发展分析[J]. 地学前缘,28(1):1-11.

[5] Hodgson D M, Bernhardt A, Clare M A, et al. 2018. Grand challenges and great opportunities in sedimentology, stratigraphy, and diagenesis research[J]. Frontiers in Earth Science, 6: 173.

[6] 操应长, 徐琦松, 王健. 2018. 沉积盆地“源-汇”系统研究进展[J]. 地学前缘, 25(4): 116-131.

[7] 龚承林, 齐昆, 徐杰, 等. 2021. 深水源-汇系统对多尺度气候变化的过程响应与反馈机制[J]. 沉积学报, 39(1): 231-252.

[8] 刘化清,冯明,郭精义,等. 2021. 坳陷湖盆斜坡区深水重力流水道地震响应及沉积特征[J]. 岩性油气藏, 33(3): 1-12.

[9] 杜晓峰,徐长贵,朱红涛,等. 2020, 陆相断陷盆地陆源碎屑与碳酸盐混合沉积研究进展[J]. 地球科学, 45(10): 3509-3526.

[10] 赵建华,金之钧,林畅松,等. 2018. 上扬子地区下寒武统筇竹寺组页岩沉积环境[J]. 石油与天然气地质, 40(4): 701-714.