朱筱敏,陈贺贺,谈明轩,李顺利,秦祎,杨棵

第21届国际沉积学大会于2022年8月在北京召开。会议热点主要包括深时气候与环境、构造与火山沉积学、环境与灾害沉积学、生物沉积过程、陆相碎屑沉积体系、海相碎屑沉积体系、海相碳酸盐岩沉积、现代沉积过程、资源沉积学、沉积地球化学和地球科学研究新方法技术。与往届国际沉积学大会相比,深时气候演化以及中新生代温室效应和极热事件、新生代亚洲—青藏高原气候变化机制及沉积响应、特提斯构造与沉积作用、亚洲大陆边缘源—汇系统与沉积机制、碎屑沉积和生物沉积作用、海盆与湖盆混合沉积过程与时空差异、火山沉积学与灾害沉积学、有机—无机相互作用与碳中和、大数据与人工智能等方面受到广泛关注,深海油气资源及沉积矿床等相关研究得到了快速发展。

1 议题及论文分布

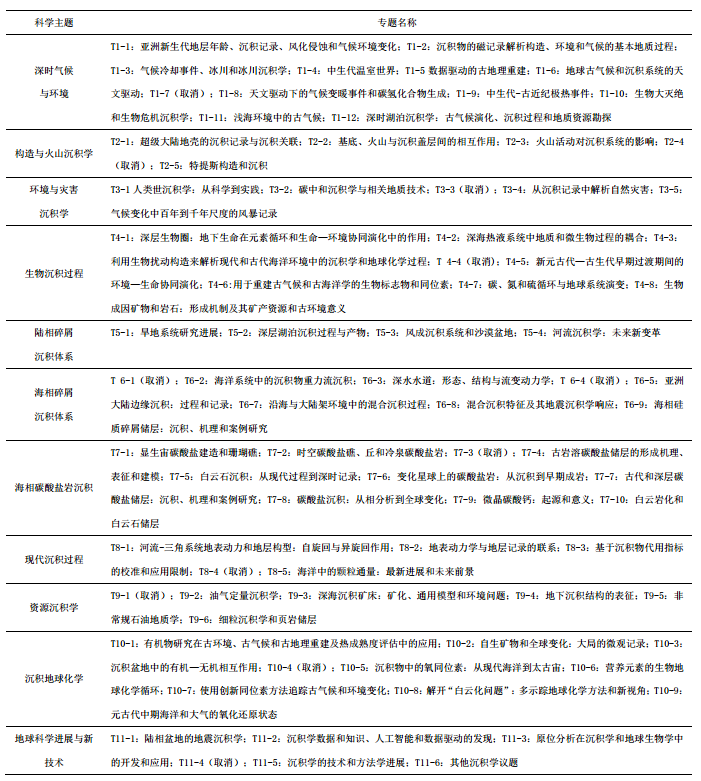

本次大会共设置了11个科学主题(Scientific Theme,简称T),具体包括:T1-深时气候与环境,T2-构造与火山沉积学,T3-环境与灾害沉积学,T4-生物沉积过程,T5-陆相碎屑沉积体系,T6-海相碎屑沉积体系,T7-海相碳酸盐岩沉积,T8-现代沉积过程,T9-资源沉积学,T10-沉积地球化学,T11-地球科学进展与新技术。上述科学主题下设67个专题(Session)(表1)。大会期间,8名国内外知名沉积学家受邀做了大会主旨报告,其内容涉及碳酸盐成岩过程、晚新生代东亚水文气候时空演变、细粒沉积岩的沉积学研究、深时生物地貌学研究、火山沉积与构造演化、火山“源—汇”系统、深海沉积物的源—汇迁移过程和沉积学未来发展方向等多个方面,受到参会者的广泛关注。此外,大会设置了SC1-碳酸盐岩沉积微相与成岩作用,SC2-层序地层学:原理与应用,SC3-全岩与黏土矿物定量分析,SC4-沉积物粒度趋势分析等4个会前短期课程(Short Course,简称SC);5个青年科学家活动,以及15条线上野外路线。

表1 第21届国际沉积学大会科学主题及专题设置情况

依据本次大会11个科学主题及其下属的67个专题的设置情况(表1),作者分析统计了各个专题中论文的分布态势(图1)。本次大会共接收了1 502篇摘要,其中895篇为口头报告,607篇为展板讨论。与往届国际沉积学大会相比(朱筱敏等,2019),深时气候与环境、现代沉积过程、碎屑沉积和生物沉积、海相碳酸盐岩沉积等依然是沉积学研究热点,而火山沉积学、碳中和沉积学、灾害沉积学等受到广泛关注,深海油气资源及沉积矿床等相关研究发展迅速,大数据与人工智能在沉积学中的应用也成为本次大会亮点之一。大会摘要中,第一作者为中国通讯单位的摘要共1 301篇,占总摘要数量的86%(图1),这些摘要主要集中在深时气候与环境、陆相碎屑沉积体系、生物沉积过程、现代沉积过程、海相碎屑沉积体系、海相碳酸盐岩沉积、资源沉积学及地球科学进展与新技术等方面(图1)。国外学者的摘要主要集中在构造与火山沉积学、环境与灾害沉积学、现代沉积过程、陆相碎屑沉积体系、海相碳酸盐岩沉积及沉积地球化学等方面(图1)。

图1 第21届国际沉积学大会各专题摘要分布及中国学者发表摘要统计直方图

2 国际沉积学研究热点

2.1 深时气候与环境

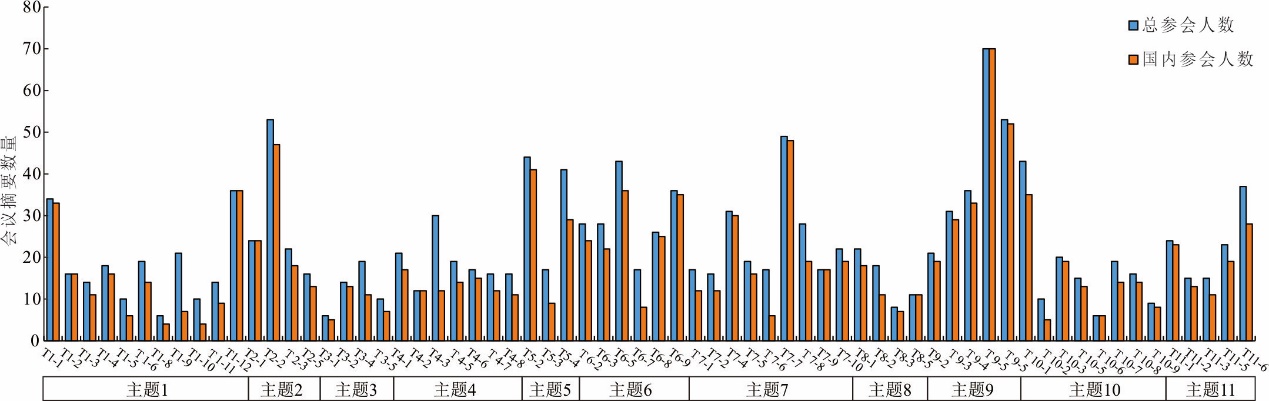

几十年来,大气中二氧化碳含量的急剧增加导致了全球气候变化加剧,迫切需要评估全球气候变化对生态系统、沉积过程、能源矿产和宜居性的影响(Wu等,2022)。伴随着最近几千年到几十万年地球气候系统复杂动力学的深入理解,第四纪之前的沉积记录在预测未来气候变化的作用愈显重要,特别是在气候转变及其对深时记录气候阈值的影响方面(Fang等, 2022; Banerjee & Mandal, 2022)。近年来,对地质记录中古环境危机和大规模生物灭绝的研究在数量和复杂性上都有明显增加。

图2 地质碳循环负反馈机制的概念模型

(a)平坦、构造不活跃的世界,侵蚀微弱且稳定;(b)造山带强烈侵蚀、强烈季风降雨和冰川过程的造山世界(修改自Fang等, 2019)

2.2 构造与火山沉积学

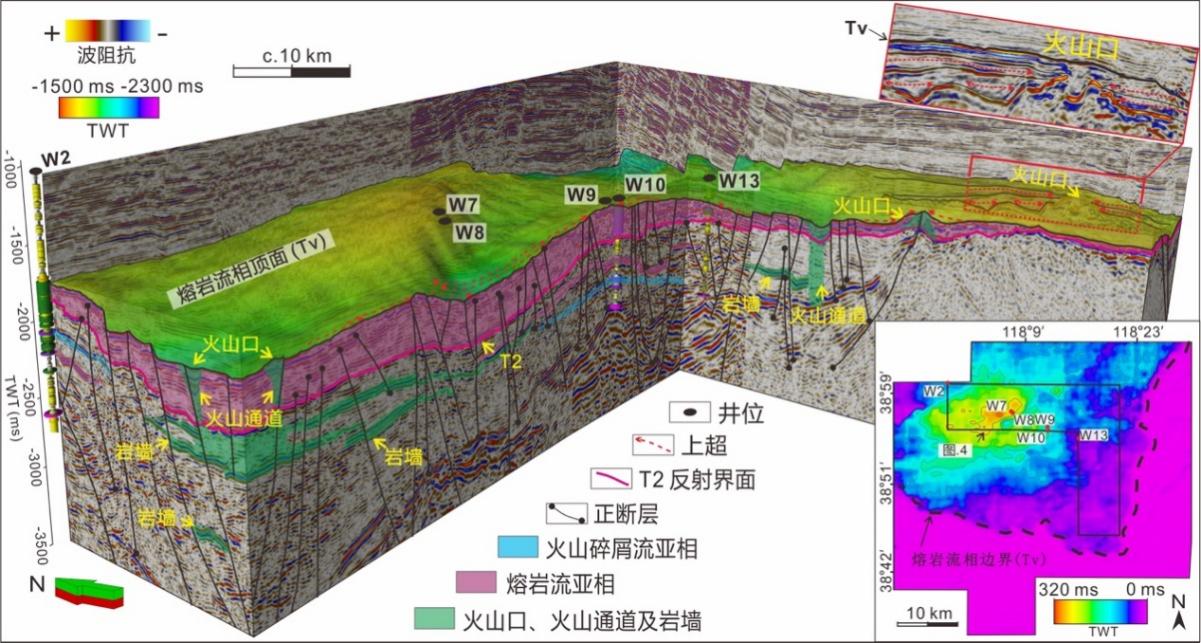

地球演化不同阶段广泛分布的火山—沉积岩层系在约束构造过程上发挥了关键作用。火山—沉积岩层系提供了大陆地壳生成和演化的关键时空记录。该科学主题包括了超大陆沉积记录与关联对比、火山源—汇系统之间的沉积学分析,火山作用与沉积盆地相互作用过程,以及特提斯构造与沉积作用等研究(Cawood等, 2022; Wang等, 2022)。沉积盆地的形成和演化受到大地构造以及潜在物源区位置的影响,特别是受到超大陆聚集和裂解的控制。裂谷盆地的沉积充填物和边界构造结构可以提供有关沉积物源变化、正断层生长—消亡过程以及更重要的超大陆破裂期间大陆早期裂谷作用的有用信息(Spencer & Wang, 2022)。在超大陆的汇聚和裂解过程中形成的同期沉积盆地的沉积学、层序地层学和地球化学已广泛应用于古地理重建(Wang & Song, 2022)。火山系统则是构造、岩浆作用和基底块体差异运动相互作用的综合结果(图3)。此外,结合不断发展的碎屑重矿物(如锆石、磷灰石、金红石等)同位素分析方法与技术,加深了对大陆地壳演化及地球系统内部地质循环的理解(Cawood等, 2022; Wang等, 2022)。

图3 渤海湾盆地沙垒田凸起地区岩浆侵入体与火山碎屑对盆地地貌的改造作用(据Chen等, 2022)

2.3 环境与灾害沉积学

随着人类社会的人口、资源、环境及气候问题日益突出,环境与灾害沉积学逐渐成为沉积学研究的热点分支学科。在本届大会中,自然灾害、风暴沉积学及碳中和沉积学等相关专题受到了国内外学者的关注。近千百年来的气候变化与风暴记录的识别对于未来的极端事件强度和频率预测具有重要的指导意义。在传统沉积学、地质年代学及地球化学研究基础上,多学科交叉的水动力有限元模拟与现代遥感图像解译技术被应用到现代及历史记录的风暴沉积研究之中,同时,越来越多的学者也开始关注风暴沉积与海洋气候之间的成因关联。

碳中和沉积学是沉积学研究领域的一个新分支,其核心原理是广义沉积的碳封存机制和沉积物的地质碳汇潜力,在碳中和沉积学中,人们关注陆地(咸水层、煤层)碳封存、海洋(地层)碳封存以及碳地质封存等相关技术问题。

2.4 沉积生物过程

沉积岩中生物过程相关研究体现了古生物学、地球化学及微生物学与沉积学交叉研究成果,深部生物圈作用、生物扰动作用、生物成因岩石与矿物等成为热门研究方向。本届大会重点关注深层生物圈的元素循环、生命—环境协同演化及微生物过程。生物扰动构造的丰度和多样性与地质历史重大的生物灭绝与辐射事件具有重要的关联性。多种新技术的综合运用(如X射线摄像和CT扫描技术)已经逐渐成为本届大会生物遗迹相及古生态系统分析的重要研究亮点之一,为传统的古生态学及遗迹沉积学研究注入了新的活力。此外,现代高精度实验测试手段的发展使得微生物成岩与成矿作用的精细研究成为可能。

2.5 陆相碎屑沉积体系

定量河流沉积学日益成为国内外沉积学界关注的焦点。湖相三角洲承担了陆源碎屑向湖盆内部的输送和分散过程,在气候、构造活动、物源供给等因素的控制下形成了多种沉积样式和砂体构型,明确了三角洲水下分流河道砂体和滑塌浊积扇的成因联系,为岩性圈闭预测指明了方向。

深水沉积是陆相湖盆源—汇系统的重要组成部分,具有复杂多样的块体搬运机制、流体类型、沉积过程、沉积特征和主控因素。与深水沉积息息相关的陆相页岩油气的研究也不断深入,湖相细粒沉积的划分标准、成因机制、古环境/古气候背景、有机质富集、储层质量、油气勘探开发甜点等问题已成为国内外沉积学界聚焦的重要领域。

除上述传统陆相沉积研究外,风成/沙漠沉积体系研究受到关注,其研究对揭示沙丘发育迁移规律、探明地球大气动力学特征、重建深时气候演化具有重要意义。此外,风成砂岩具有良好的孔隙度,可以作为地下碳封存的理想目标,这也为我国“双碳目标”的实现提供了来自沉积学领域的解决方案。

2.6 海相碎屑沉积体系

滨浅海环境可发育不同成因类型的三角洲,其中潮汐以及波浪控制的三角洲研究受到人们重视。潮汐沉积韵律性和周期性等特殊性质是沿海潮汐环境对海平面上升和气候变化的响应,潮汐韵律层厚度与潮流强度、沉积速度、沉积时间以及后续侵蚀情况直接相关。重力流沉积在分类、沉积过程、流体性质及其转化、结构单元表征、多类型沉积模式以及地震沉积学切片解释、物理和数值模拟等研究方面取得了显著进展。在深水重力流起动、搬运到形成沉积物的整个过程中,可能存在多个流体阶段与流体性质转换。与此同时,深海重力流流动过程和路径系统明显受控于区域构造、海平面升降、物源供给方式和多少、大陆斜坡地形坡度、微型盆地形态和分布、盐构造和火山地貌,发生沉积物过路、拐弯、充填等不同沉积分散作用,形成限制性或非限制性水道—朵叶沉积体系。

由于大陆边缘保存了反映海平面变化以及源汇系统的信息,对其研究需要考虑物源风化与供给、海平面升降变化、气候变化、碎屑沉积物搬运通道和过程以及与沉积类型之间的动力学关系,亚洲大陆边缘河流提供了全球三分之二来自于河流的海洋沉积物,是研究沉积过程和源汇系统的良好场所。

2.7 海相碳酸盐岩沉积

目前国内外学者对碳酸盐岩的研究主要集中在岩石学、白云岩成因机理、显生宙碳酸盐建隆及其时空展布、深水碳酸盐岩和深层碳酸盐岩储层的沉积发育机理、碳酸盐岩斜坡、微生物碳酸盐岩、碳酸盐岩古岩溶储层形成机理等方面,且已取得重要突破与进展(王成善等, 2021; 沈安江等, 2019)。碳酸盐岩古岩溶储层形成机理的大量研究表明,断裂、地下水系和岩性差异等为碳酸盐岩古岩溶储层发育的主要控制因素,不同地区岩性差异会导致地层溶解能力的差异。为加深对微生物碳酸盐岩储层形成机制的理解,岩芯和露头沉积学及岩石物理分析被广泛应用(Yang等, 2022; Dong等, 2022)。

2.8 现代沉积过程

现代沉积过程研究是地质学“将今论古、古今对比”思想的重要体现,地表动力学研究旨在探讨沉积动力与地层建造及沉积记录的重要联系。本届大会与之相关的议题聚焦于现代冲积扇、三角洲、浅海及深海等多类型沉积环境的地貌学及沉积学研究。此外,该主题着重关注物理模拟、数值模拟在地表动力过程研究中的应用与实践,相关研究在河流、三角洲及滨岸体系的自成因过程、基准面变化相关响应及其与构造相互作用方面均取得了丰硕的成果。

2.9 资源沉积学

资源沉积学主要关注油气资源与定量沉积学、深海沉积矿产成因模式与环境问题、不同级次沉积构型表征、非常规油气沉积学与细粒沉积和页岩储层,其中主要研究进展主要体现在深海沉积矿产及非常规页岩油气等方面。经过二十多年的革命性发展,非常规油气资源的商业开发已经深刻改变了全球能源结构。整体而言,岩相控制着页岩中脆性矿物含量和微孔的发育,氧化还原环境、古生产力和沉积速率控制着有机质丰度,微孔结构和孔隙水控制页岩的含气性,热演化控制有机质孔隙发育和储层的有效性。

2.10 沉积地球化学

沉积地球化学是沉积学与有机/无机地球化学的交叉学科,主要关注有机质与同位素在古环境、古气候、古地理重建中的应用、沉积盆地中有机—无机相互作用、生物地球化学循环及白云石成因等,反映出沉积地球化学在沉积学研究中的重要性。近年来,同位素地球化学发展迅速,沉积学家利用同位素指标追踪地质历史时期的气候与环境变化,取得了诸多突破性进展。

2.11 地球科学新方法技术

当今世界的诸多科技领域正在朝向智能化、数字化、大数据、云计算等方向大步迈进。人工智能技术所具备的快速、高效、稳定、智能等优势正在被地球科学家们所关注,“地质+人工智能”也正在为基础地质、能源矿产、灾害防治、水文地质、环境保护等领域的发展注入新动能。地震沉积学是在地震地层学和层序地层学基础上发展起来的年轻的交叉学科,它能实现对不同沉积体系地貌单元的描述,对研究源—汇系统分布及演化具有重要价值。作为源—汇系统研究的重要环节,物源示踪研究已经迈入了定量化、多学科的发展阶段。年代学、岩石学、地球化学等技术的综合运用为识别潜在物源区、揭示物源构造背景及盆地热史、探究岩浆/变质作用等提供了可能,进而为建立源—汇系统模型提供更可靠、更全面的依据。矿物微区原位分析技术在地质学领域的广泛应用,能实现对年代学、古环境、古生物、流体来源及演化等信息的较高精度测定。

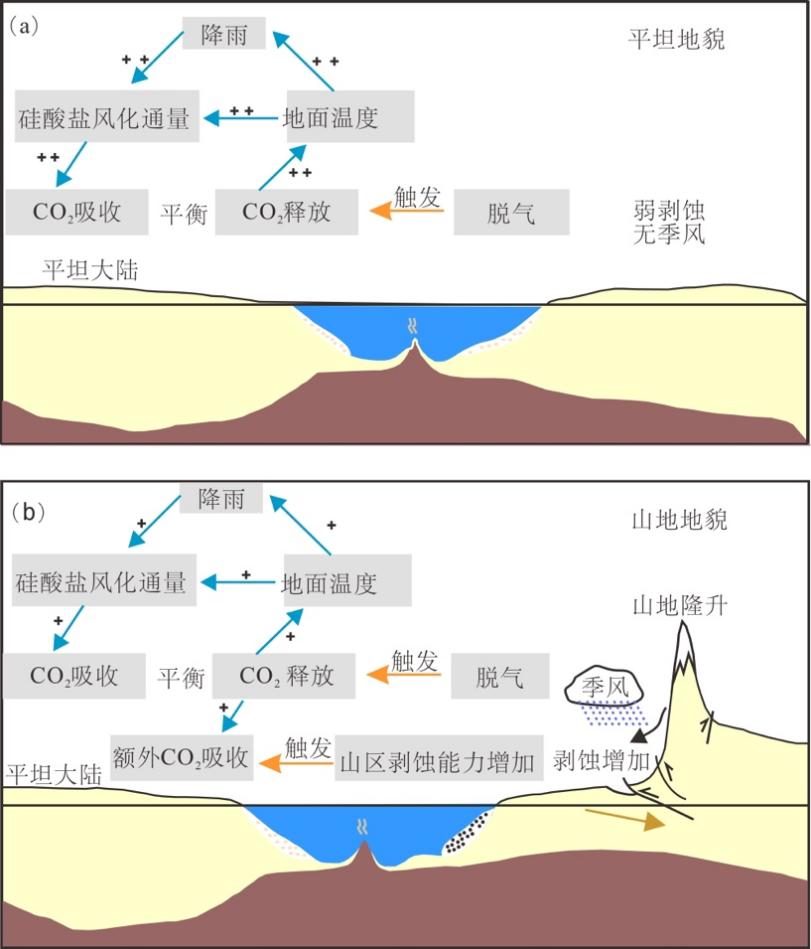

2.12 十五条可视化野外路线

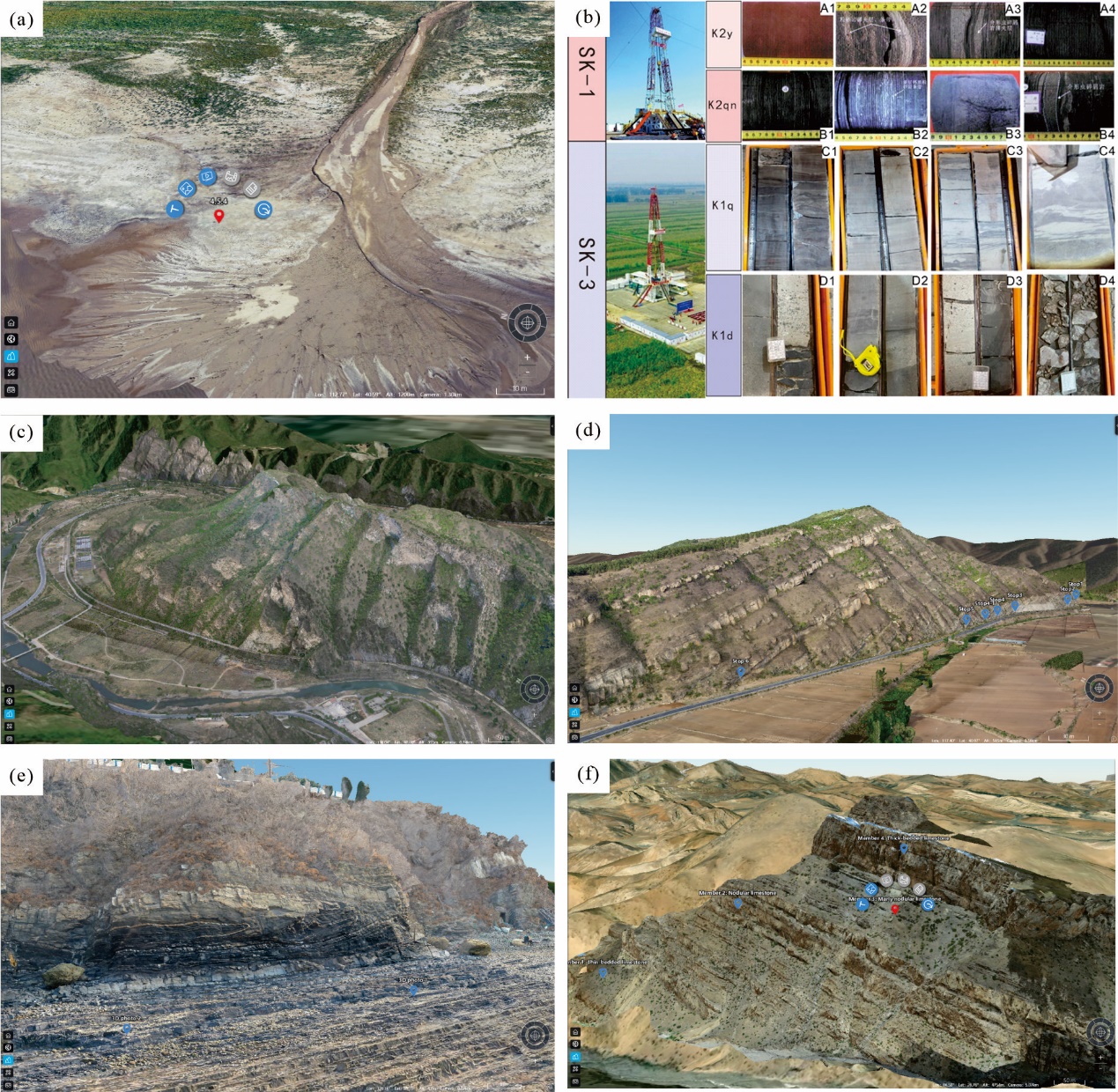

本次线上可视化野外考察共包含15条典型沉积地质路线,考察路线及考察点遍布北京、贵州、四川、西藏等13省市自治区,地层时代跨越从前寒武纪到全新世,充分利用视频、照片、实景讲解等多媒体资料,结合各类基础图件、微观照片、测试数据、论文成果等,建立了大型综合数字露头平台,吸引了来自全球23个国家的400余名学者报名参加,为参会者带来“虽在云端,身临其境”的真切感受,集中展示了我国沉积学领域得天独厚的野外沉积剖面资源及取得的高水平研究成果(图4,表2)。

图4 第21届国际沉积学大会部分可视化野外路线数字露头

a-内蒙古岱海现代三角洲沉积,路线1;b-松科1、3井岩芯,路线2;c-北京下苇甸碳酸盐岩剖面,路线3;d-滦平盆地桑园三角洲剖面,路线4;e-山东灵山岛船厂软沉积变形剖面,路线7;f-西藏申克扎浅水碳酸盐岩剖面,路线12

表2 第21届国际沉积学大会可视化野外路线

3 沉积学发展讨论与结语

国际沉积学会议是反映国内外沉积地质学研究动态的风向标(王成善等, 2021; 朱筱敏等, 2021)。本次大会显示国际沉积学界关注全球气候变化沉积记录、深水沉积与事件沉积、现代与深时源—汇系统、盆地沉积动力学机制等热点问题。在未来的中国沉积学发展过程中,结合中国区域地质和含油气盆地地质特征,应创建具有中国区域地质特色的沉积学理论体系。包括但不限于,深化中国东部盆地动力学和青藏高原隆升研究,揭示新生代亚洲—青藏高原气候变化驱动机制及沉积响应的关键;构建不同尺度现代和深时源—汇系统,阐明中国区域源—汇要素特征及其动力学关系,指导中浅层和深层沉积学和古地理学研究;深化陆相湖盆深水重力流和细粒沉积物沉积过程及形成机制研究,创建不同构造背景下的陆相湖盆重力流和细粒沉积(混合沉积)模型;强化中国含油气盆地薄层砂岩、碳酸盐岩以及泥页岩等不同类型储层地震沉积学表征;推动沉积地质学与人工智能、大数据等计算机技术深度交叉融合,实现大数据驱动下的数字古地理重建。

本文第一作者为中国石油大学(北京)地球科学学院教授朱筱敏,长期从事沉积地质学、层序地层学与储层地质学等研究,相关问题交流可通过邮箱 xmzhu@cup.edu.cn联系。

主要参考文献(完整的参考文献列表见朱筱敏等,2023沉积学报41(1):24.)

[1] 朱筱敏,陈贺贺,谈明轩,等. 从太平洋到喜马拉雅的沉积学新航程——21届国际沉积学大会研究热点分析[J]. 沉积学报, 2023,41(1):24.

[2] 王成善,林畅松. 中国沉积学近十年来的发展现状与趋势[J]. 矿物岩石地球化学通报,2021,40(6):1217-1229.

[3] 朱筱敏,谈明轩,董艳蕾,等. 当今沉积学研究热点讨论:第20届国际沉积学大会评述[J]. 沉积学报,2019,37(1):1-16.

[4] 朱筱敏,董艳蕾,刘成林,等. 中国含油气盆地沉积研究主要科学问题与发展分析[J]. 地学前缘,2021,28(1):1-11.

[5] 邵龙义,王学天,李雅楠,等. 深时源—汇系统古地理重建方法评述[J]. 古地理学报,2019,21(1):67-81.