贾业,朱世发

天然方沸石是沉积岩中常见矿物,与油气储层关系密切。国外对沉积岩中的沸石研究起步较早,Bradley于1928年首次报道北美绿河组凝灰岩和油页岩中的自生方沸石之后,逐渐引起了学者的重视。特别是20世纪90年代前后,美国学者深刻认识到海相盆地沉积岩中方沸石的重要油气地质意义和潜在经济价值。

我国对沉积岩中方沸石的研究兴起于近30年,由于我国陆相油气盆地的特殊性及新型分析测试技术发展,相关研究成果大量涌现。在本次研究中,笔者选取我国主要陆相含油气盆地储层中的方沸石进行对比研究,结合前人成果与笔者所在团队在准噶尔盆地等地区的工作积累,对陆相湖盆天然方沸石的产状、成分、成因及其油气意义进行讨论(图1)。

图1 方沸石大量发育的陆相含油气盆地

1 方沸石的矿物学特征

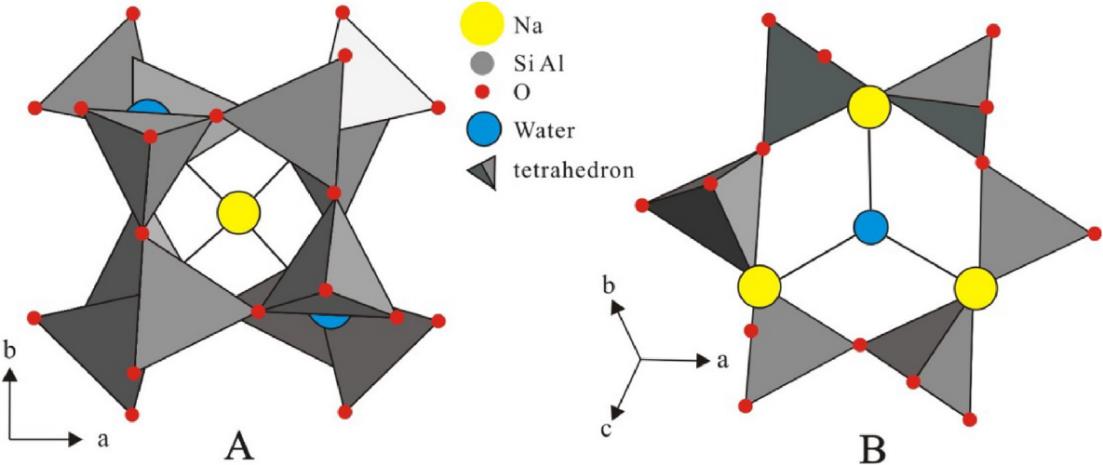

沸石族矿物是一类以Na,Ca 和Al元素为主并含有沸石水的架状结构硅酸盐矿物。方沸石是沸石族矿物的一种,化学通式为Na[AlSi2O6]·H2O,是硅铝比(Si/Al)比值最低的低硅沸石,晶体在显微镜下为三八面体或二十四面体(封面图)。方沸石分子结构由硅氧四面体构成,四面体在平面上构成四元或六元封闭环,在三维空间中具有笼状结构(图2);单位晶胞中包含16个Al原子和32个Si原子,晶胞尺寸a=1.67nm。晶体结构中偶见K2O代替Na2O(个别地区K2O含量可达到5%),也可以含有极少量的CaO和MgO。

图2 方沸石晶体结构中的(A)四元环和(B)六元环(据Armbruster et al., 2001)

2 方沸石的常见产状

我国陆相湖盆方沸石主要表现为5种产状类型,分别为纹层状、粒间胶结物、交代产物、裂缝充填和喷溢组合型产状。

2.1 纹层状(l型)

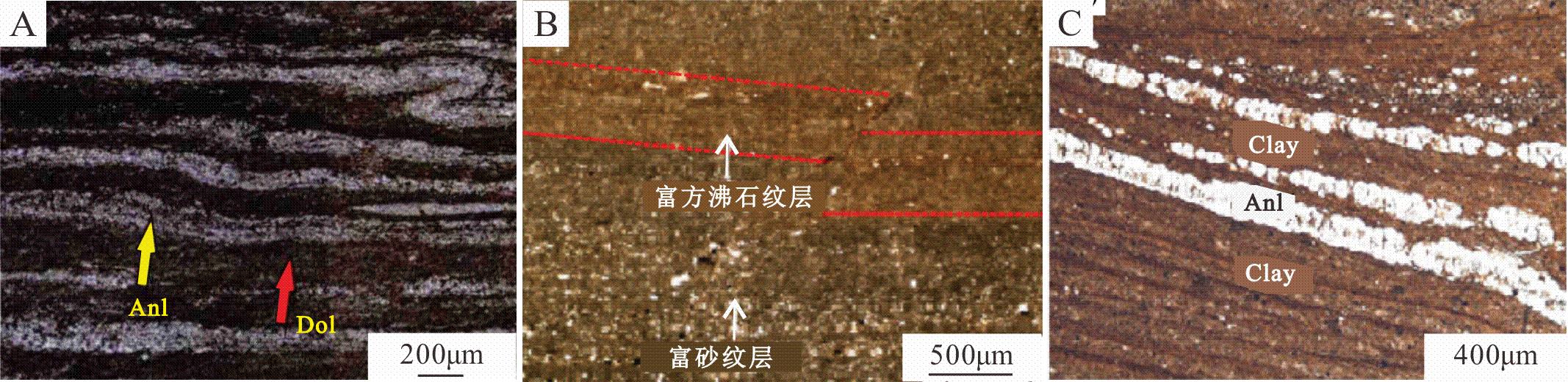

纹层状方沸石常出现在湖相细粒沉积物(直径<0.1mm)中,在渤海湾盆地新生代地层内最为常见。泥晶方沸石往往和暗色黏土矿物或泥晶方解石(白云石)以互层状出现,方沸石-方解石(白云石)-黏土矿物组合(图3A)、方沸石-黏土矿物组合(图3B)和方沸石-(铁)白云石-黏土矿物组合(图3C)较为常见,纹层厚度在几十微米到几百微米之间,重结晶作用和纹层间矿物的交代作用可能导致纹层边界模糊(图3)。

图3 纹层状方沸石的典型镜下照片(转引自Zhu et al.,2019;贾业等2021)(Anl方沸石,Dol白云石,Ank铁白云石,Clay黏土矿物)

A.渤海湾盆地北塘凹陷古近系沙河街组;B. 黄骅坳陷沧东凹陷古近系孔店组;C. 黄骅坳陷沧东凹陷古近系孔店组。

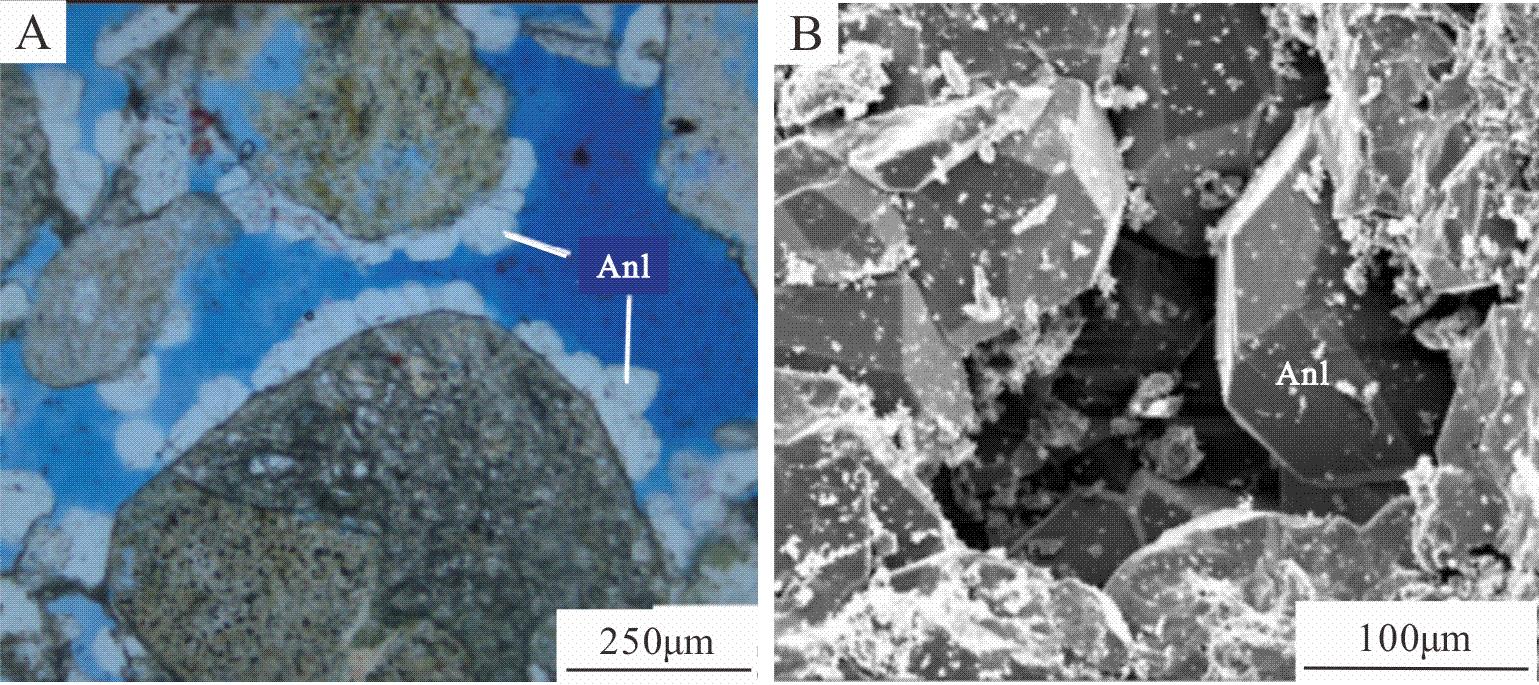

2.2 粒间胶结物(c型)

方沸石与埋藏成岩作用密切相关,能够以粒间胶结物的形式发育于火山岩屑质砂砾岩或粉砂岩中。此类方沸石通常位于近源沉积相带,如扇三角洲和辫状河三角洲等。此类方沸石根据自形程度可进一步细分:一种是连片出现的“胶状”方沸石,镜下具有亮晶胶结物的特点;另一种是自形程度高,以球粒状单体出现的方沸石,往往围绕岩屑、长石发育或与黏土矿物伴生(图4A)。这种产状的方沸石在准噶尔盆地西北缘二叠系-三叠系中最为典型,镜下可见溶蚀孔大量发育(图4B)。

图4 纹层状方沸石的典型镜下照片(转引自Zhu et al.,2019;贾业等2021)(Anl方沸石)

A.准噶尔盆地车排子凹陷侏罗系清水河组;B.准噶尔盆地西北缘二叠系风城组。

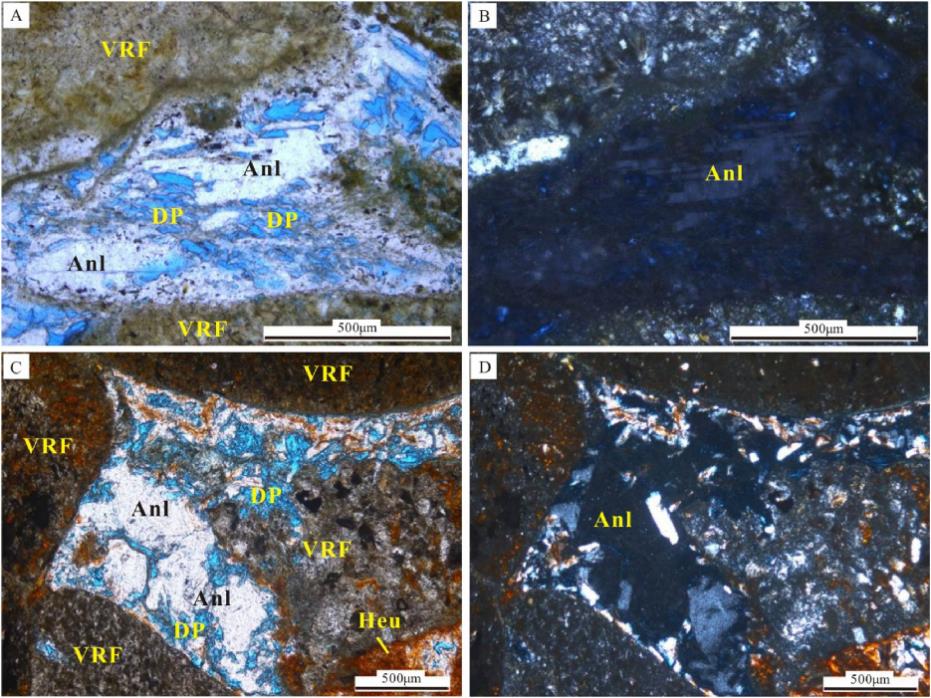

2.3 交代产物(r型)

方沸石还可以作为火山凝灰物质的交代产物出现,自生方沸石围绕火山玻璃质或火山碎屑产出。方沸石也可以交代钠长石,此时方沸石发育于钠长石的边缘;方沸石与方解石、片沸石等其他沸石族矿物以及黏土矿物之间也存在交代关系(图5)。由于我国典型含方沸石油气储层深度普遍大于1000m,方沸石被后期成岩改造的现象也较为常见。

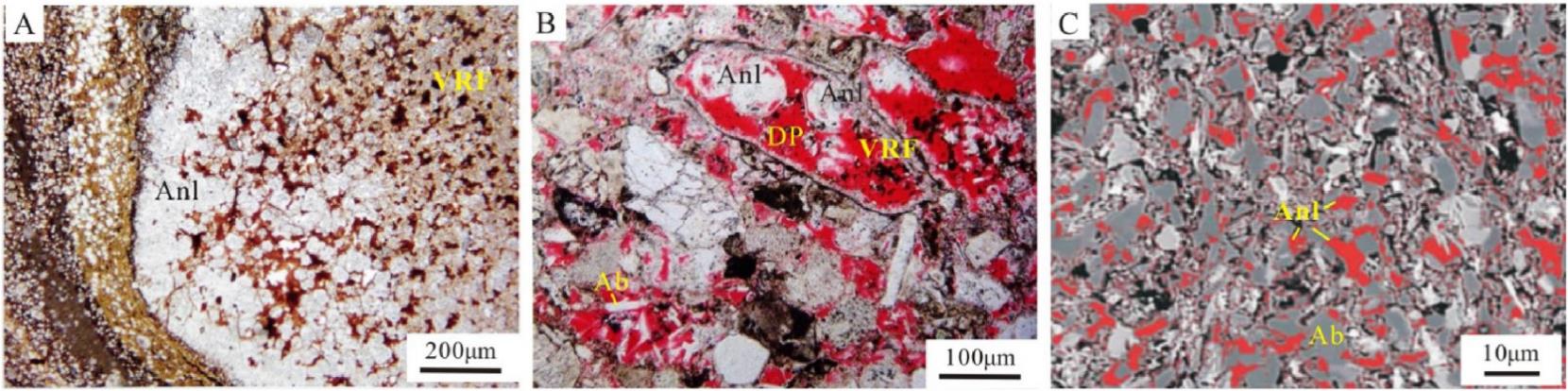

图5 交代型方沸石的典型镜下照片(转引自Zhu et al.,2019)(Anl方沸石,VRF火山岩屑,DP溶蚀孔,Ab钠长石)

A.准噶尔盆地火烧山地区二叠系平地泉组;B.准噶尔盆地西北缘二叠系佳木河组。

2.4 裂缝充填(f型)

构造裂缝系统是重要的流体运移通道,活跃的流体环境有利于成岩作用的发生。裂缝中的方解石和方沸石胶结物形成于不同时期,全充填的方沸石对裂缝具有较强的封闭作用(图6A),半充填或经历溶蚀的裂缝可以作为油气储集的场所(图6B)。裂缝充填型方沸石的自形程度相对较高,富钠的火山碎屑岩或火山岩是主要的物质来源(图6)。

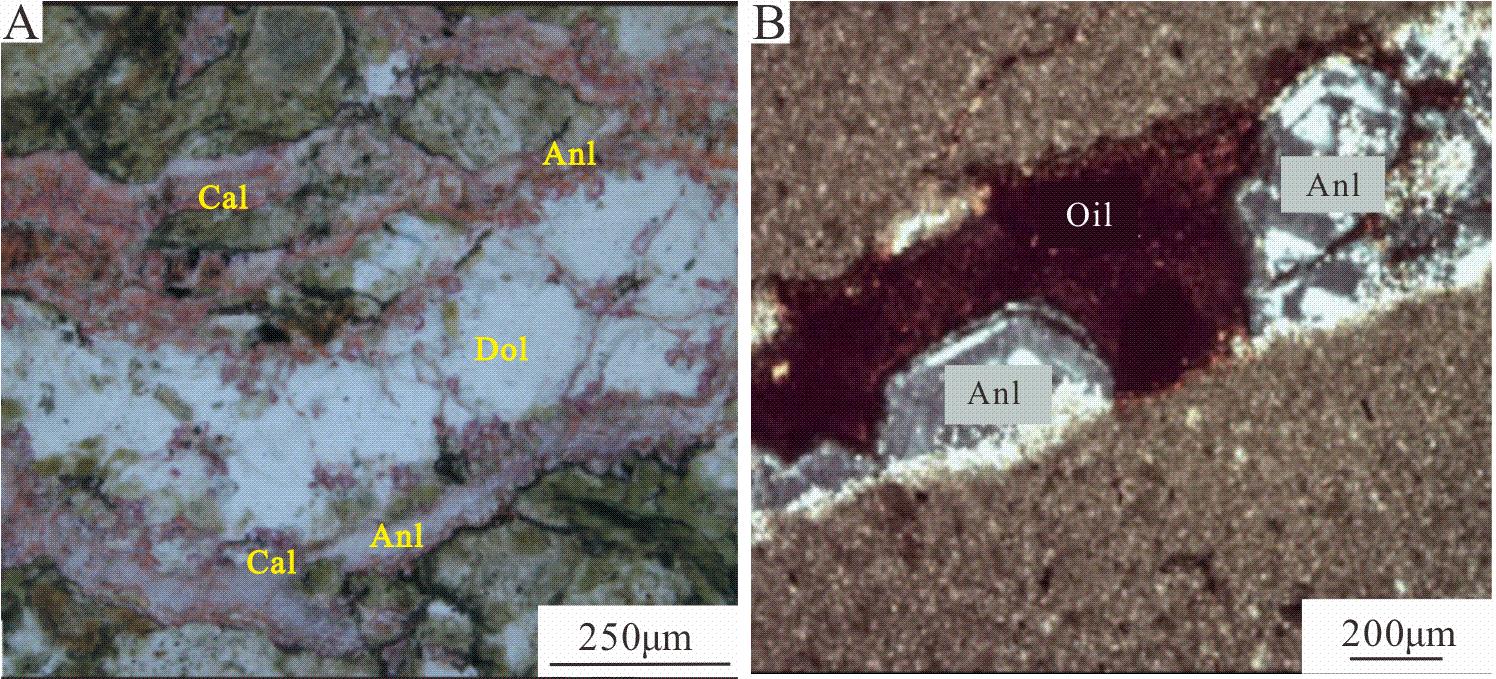

图6 裂缝充填型方沸石的典型镜下照片(转引自Zhu et al.,2019;贾业等2021)(Anl方沸石,Cal方解石,Oil烃类,Dol白云石)

A.准噶尔盆地车排子凹陷侏罗系清水河组;B.黄骅坳陷沧东凹陷古近系孔店组

2.5 喷溢组合型产状(a型)

这种产状的方沸石与特殊的沉积构造相伴出现,方沸石呈互相包裹状或不连续的粗粒层状。包裹状方沸石不具有成层性,与方解石、白云石和黄铁矿形成集合体;晶粒较粗的方沸石,表面存在微裂纹,可以形成不连续的层(图7)。此类方沸石常与亚铁碳酸盐伴生,反映了偏还原的沉积成岩环境。此类方沸石的形成还可能与裂谷盆地幔缘热流体的喷溢作用有关,但是目前仍存在争议。

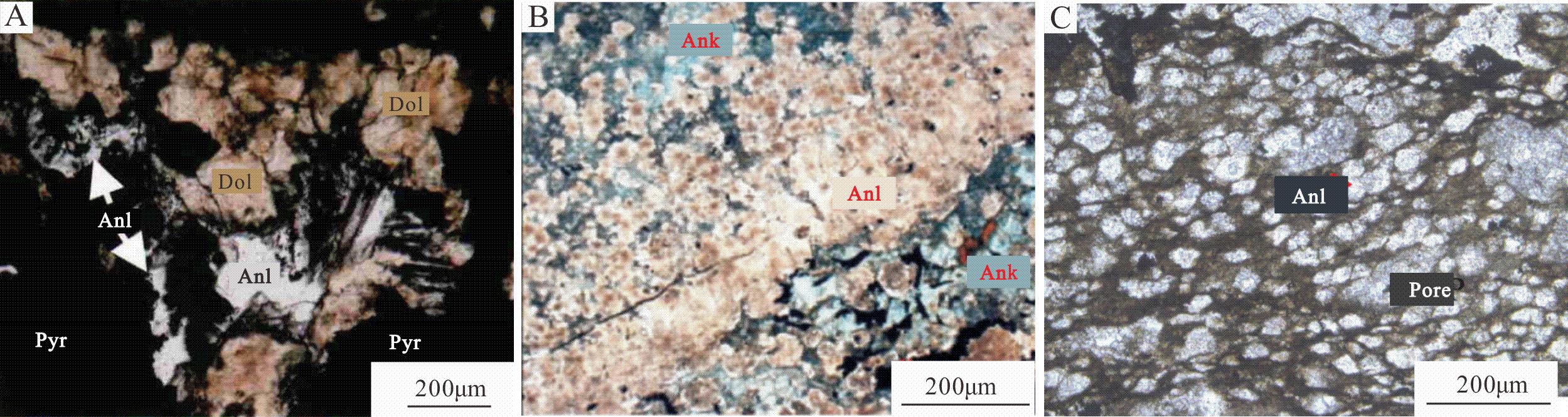

图7 裂缝充填型方沸石的典型镜下照片(转引自Zhu et al.,2019;贾业等2021)(Anl方沸石,Ab钠长石,Dol白云石,Ank铁白云石,Pore孔隙)

A.准噶尔盆地吉木萨尔凹陷平地泉组; B. 三塘湖盆地跃进沟地区二叠系芦草沟组; C. 二连盆地白音查干凹陷腾格尔组.

3 方沸石的化学成分

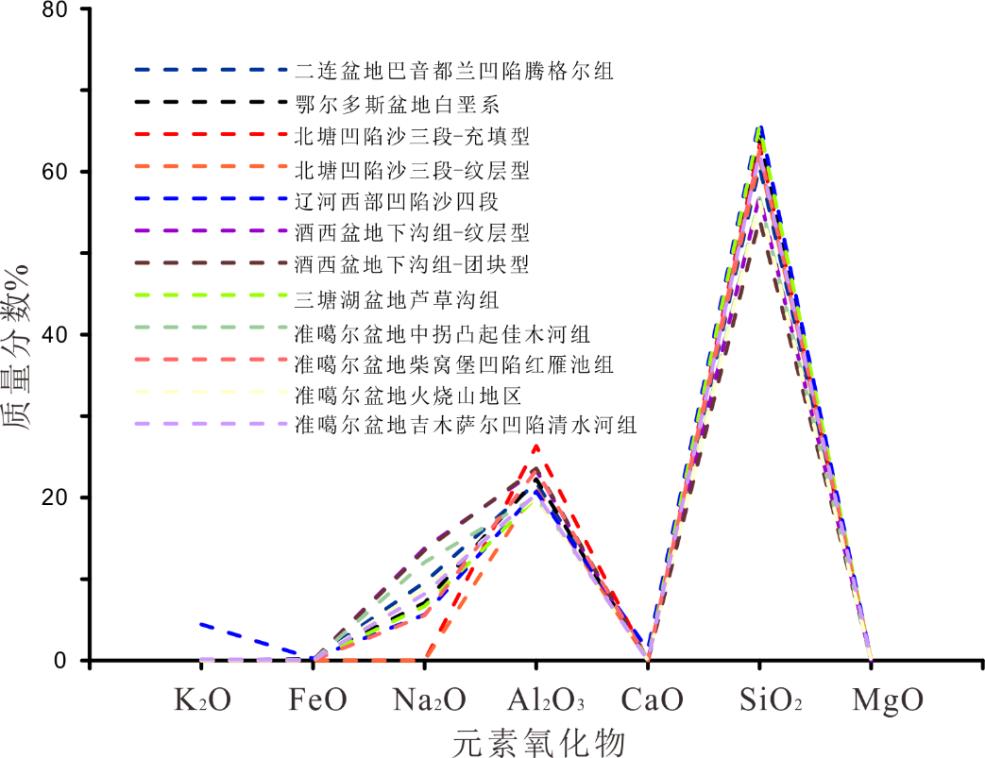

理想情况下的方沸石分子式为Na[AlSi2O6]H2O。基于方沸石的电子探针数据将不同地区方沸石中主要阳离子含量整理如图8所示。Na是形成方沸石的关键元素,是不同地区方沸石中变化范围最大的元素,除了辽河坳陷中的方沸石K含量较高(图8),金属元素含量的差异反映了母岩火山岩的性质差异。

图8 我国陆相含油气盆地(折线)中方沸石的化学成分特征(转引自 贾业 等,2021)

4 方沸石的成因模式

4.1 方沸石的埋藏形成模式

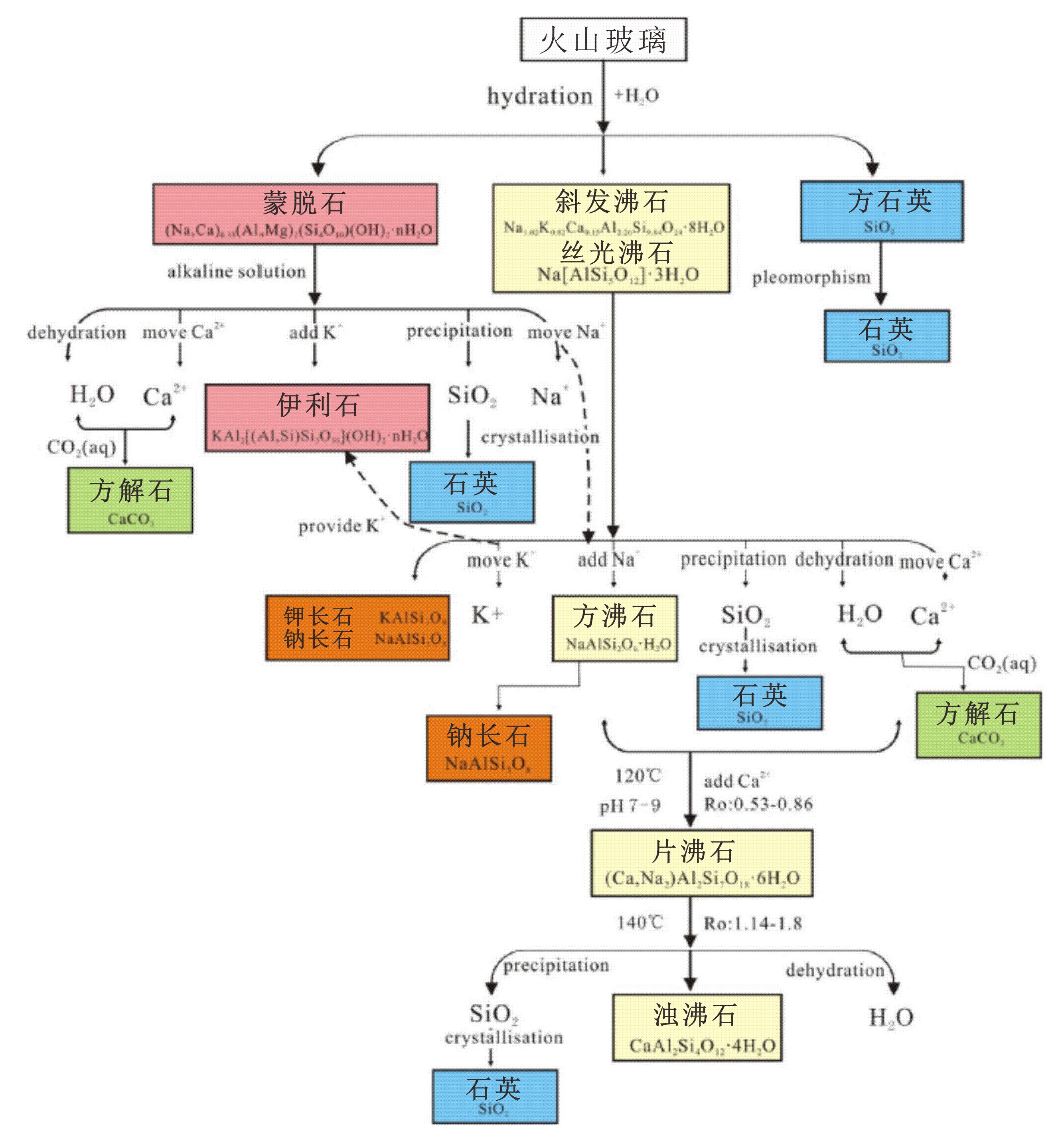

埋藏条件下火山物质的蚀变是陆相沉积岩中方沸石的最主要成因模式,在我国准噶尔盆地西北缘二叠系最为典型。沸石族矿物在垂向上存在分带,随着埋深的加大,存在火山玻璃-斜发沸石、丝光沸石-方沸石-片沸石、浊沸石的演化过程(图9)。在富盐碱条件下,碎屑状黏土、钠长石、自生高岭石等非火山玻璃物质,也能够成岩转化形成方沸石。

图9 准噶尔盆地西北缘火山物质向沸石族矿物的演化(据朱世发等,2011;Shifa Zhu. et al, 2019)

4.2 方沸石的热液形成模式

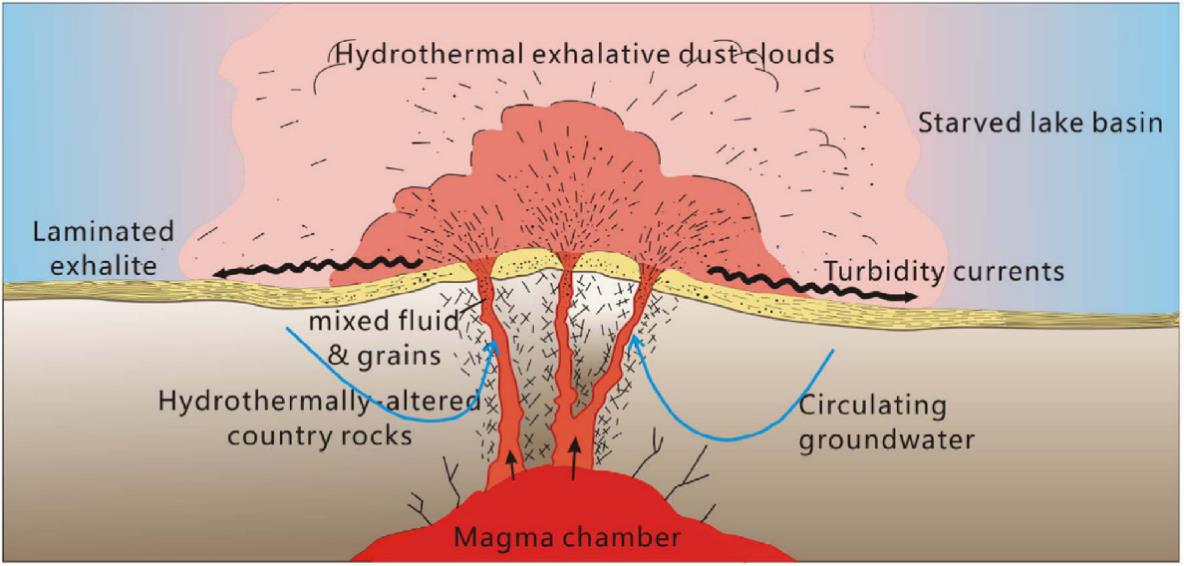

热液在远离喷口的温度较低区域,热水沿着裂缝向上渗溢,在火山岩气孔中析出硅酸盐,或者在细粒沉积物中发育方沸石粒度较粗的纹层,代表了一种稳定的热卤水聚集区和热水矿物沉积场所;而在距喷口较近的温度较高区域,由于较高的温度和较为动荡的水体环境,方沸石往往和其他矿物紧密伴生形成互相包裹状或者具有水爆角砾结构和条带状构造。整体模式如图10所示。

图10 三塘湖盆地热液喷流型火山作用模式图(据Jiao et al., 2018)

5 方沸石对油气储层的影响

简而言之,方沸石对于油气储层的影响具有两重性,主要表现在三个方面。其一,成岩早期方沸石在粒间充填破坏孔隙,但是晚期的溶蚀作用能够形成次生孔;其二,方沸石发育区是非常规储层潜在的甜点;其三,方沸石矿物晶间孔以及半充填裂缝是重要的储集空间。

方沸石易碎且在成岩演化过程中易被溶解(图11)。由于沸石形成于碱性环境,它们在酸性孔隙流体条件下易被溶蚀。方沸石溶蚀形成的次生孔隙或晶间孔隙对有利油气储层的形成尤为重要。由于方沸石抗压易溶且作为脆性矿物提高了储层的可压性,含方沸石泥岩、粉砂岩、白云岩以及喷流岩可以做为非常规油气藏的有利岩相出现。

图11 粒间方沸石的溶蚀(据Zhu et al.,2019)

讨论与结论

1) 中国陆相湖盆沉积岩中方沸石产状多样,包括纹层状、粒间胶结物、交代物、裂缝充填物和喷溢型5大类,产状的差异反映出成因环境的不同。

2) 不同成因的方沸石在产状和成分上存在差异。可以采用硅铝比对不同成因的方沸石进行区分,绝大多数方沸石Si/Al比值介于2.0~2.8,个别小于2.0。此外,热液喷溢型方沸石常与(铁)白云石、方解石和黄铁矿互相紧密包裹;成岩型方沸石可以作为胶结物充填孔隙,交代产物方沸石可以和伊蒙混层黏土矿物共生或在火山物质边缘发育。

3) 方沸石的形成受控于多种因素,比如母质类型、结晶时地层温度、流体化学性质等等。成岩型方沸石来源于沉积岩埋藏成岩阶段的火山物质蚀变、黏土矿物转化以及咸水-半咸水湖盆中的早期沸石。在地层中方沸石可与其他自生沸石、碳酸盐矿物以及黏土矿物和钠长石伴生。热液型方沸石可能来自地热流体的直接沉淀,其形成不依赖先导物或火山物质,此类方沸石的形成与喷流岩或热泉的存在密切相关。

4) 由于方沸石“抗压易溶”,其对油气储层的影响具有两重性。对常规储层而言,后期是否发生酸性流体的溶蚀改造至关重要,这与沉积相带、断裂发育情况和有机质演化程度有关。对于非常规储层而言,方沸石大量发育区域为潜在的油气“甜点区”。

本文第一作者系中国石油大学(北京)硕士毕业生,现工作于中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,第二作者为中国石油大学(北京)地球科学学院教授。本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱sfzhu@cup.edu.cn与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

主要参考文献:

[1] Hay, R.L., 1966. Zoelites and Zeolites Reactions in Sedimentary. Geological Society of America, INC, New York, pp. 1-85.

[2] Sheppard, R.A., Hay, R.L., 2001. Formation of zeolites in open hydrologic systems. Rev. Mineral. Geochem. 45 (1): 261-275.

[3] Iijima, A., 2001. Zeolites in petroleum and natural gas reservoirs. Rev. Mineral. Geochem. 45 (1): 347-402.

[4] Chipera, S.J., Bish, D.L., 2010. Rehydration kinetics of a natural analcime. Eur. J. Mineral. 22 (6): 787-795.

[5] Zhu Shifa, Cui Hang, Jia Ye, et al. Occurrence, composition, and origin of analcime in sedimentary rocks of non-marine petroliferous basins in China[J]. Marine and Petroleum Geology, 2019: 113.

[6] Zhu, S.F., Zhu, X.M., Wang, X.L., Liu, Z.Y., 2012. Zeolite petroleum reservoir quality of Permian in northwestern China Sci. China Earth Sci. 55 (3): 386-396.

[7] Zhu Shifa, Yue Hui, Zhu Xiaomin, et al. Dolomitization of felsic volcaniclastic rocks in continental strata: A study from the Lower Cretaceous of the A’nan Sag in Er’lian Basin, China. Sedimentary Geology. 2017, 353: 13-27.

[8] 贾业,朱世发,杨祎, 等. 中国陆相湖盆沉积岩中方沸石的产状、成分和成因[J]. 石油与天然气地质, 2021, 42(4): 949-962.

[9] 朱世发,朱筱敏,王绪龙, 等. 准噶尔盆地西北缘二叠系沸石矿物成岩作用及对油气的意义[J]. 中国科学: 地球科学,2011, 41(11): 1602-1612.

[10] Armbruster, T., Gunter, M.E., 2001. Crystal structures of natural zeolites. Rev. Mineral. Geochem. 45 (1): 1-67.