刘姗

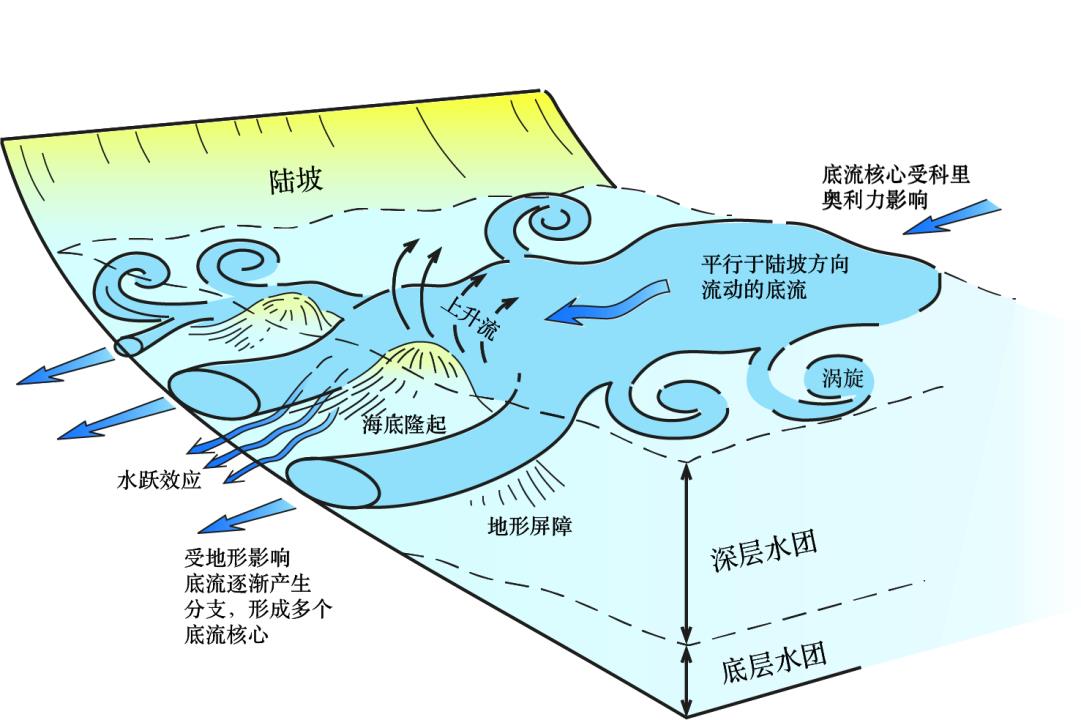

在海洋深处,隐藏着一股股由密度驱动、缓慢而持久的水流,该类型水流通常被称为底流(bottom current)。不同于短暂而剧烈的海底浊流,底流宛如一位耐心的“地质雕刻家”,以较低的速度沿海底地形流动,当其遇到海底隆起等地形障碍时,可形成上升流,并逐渐分叉,演化出多个流速较快的底流核心(图1),历经千万年,深刻塑造深海地貌(Rebesco et al., 2014)。底流的深层驱动力源自海水的温度和盐度差异(即温盐环流),犹如地球的“血液循环系统”,在全球范围内输送热量与物质。虽流速缓慢,却因持久稳定,在漫长地质年代里雕刻出独特的海底沉积结构。近三十年来,科学家发现,底流沉积物如同深海的“历史档案”,记录着古海洋流速变化、洋流路径迁移等关键信息。通过研究这些沉积物,科学家得以解码地球历史上洋流格局演变、气候剧变及板块运动的奥秘。

除了科学上的重要研究价值之外,底流沉积体系的资源潜力亦受到广泛重视。重力流沉积物在底流的再搬运与改造作用下,可形成分选较好、孔隙度较高的优质砂体。例如,在巴西和东非大陆边缘的深水盆地中,重力流—底流复合沉积体系已被确认是优质储层的重要组成部分,成为当前深水油气勘探的关键目标之一(Fonnesu et al., 2020)。随着地震资料分辨率的提升以及对沉积过程理解的加深,科学家逐步认识到,底流在控制砂体展布、优质储层演化方面所发挥的核心作用。这一认识不仅拓展了对沉积储层形成机制的认知,也为深水盆地油气资源的有效预测与开发提供了新的理论支撑与技术路径。

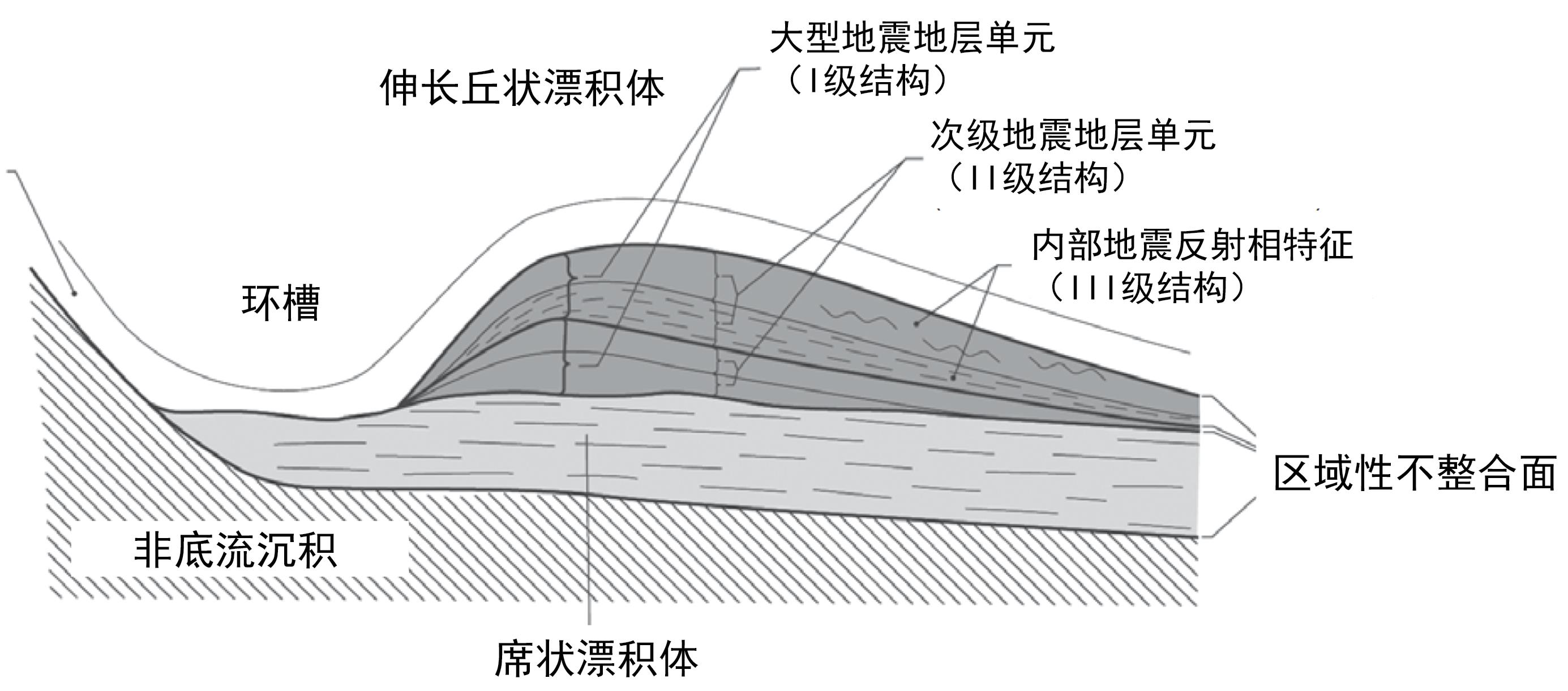

图1 底流流动特征及其对海底地貌的响应(改编自Rebesco et al., 2014)

1. 从“等深流”到“底流”:沉积研究视角的转变

初识底流:偶然发现(1960s)

1964年,美国海洋地质学家Bruce Heezen在对北美东海岸布莱克海底高地的结核结壳进行观测时,基于深拖式海底相机获取的高清图像,意外发现了沿等深线分布的条带状波纹结构(图2)。这一地貌形态在深海平原中首次被识别,其平面展布模式显著区别于浊流常见的扇状沉积特征,显示出明显的等深线控制特征。Heezen 判断,这类波状结构的形成机制不大可能源于短时高能的浊流过程,而更可能受到长期、缓慢但持续的流体动力作用控制。

温盐深剖面(CTD)观测数据进一步证实,该地貌位于墨西哥湾流(Gulf Stream)深层支流的流经路径之上。由于传统的浊流理论无法合理解释这些地貌的形成机制,Heezen 提出,平行于等深线流动的等深流(Contour Current),可在深海环境中形成“等深流沉积”(Contourites),并在《Science》发表论文,首次论证了等深流塑造海底地形与沉积的能力(Heezen et al., 1966)。然而,这一观点最初并没有获得广泛关注,等深流沉积被认为是仅存在于深海盆地的特殊类型的一种沉积物。

图2 布莱克海底高地和布莱克-巴哈马外脊海底照片。

(A)外脊顶部海底,海底生物丰富,但无明显水流痕迹;(B) 外脊东侧海底,可见线状地貌特征,揭示向南流动的底层水流,图中指南针直径为10厘米;(C)墨西哥湾流下方布莱克高地上的波纹地貌。(D)外脊东侧海底,可见水流地貌特征,底流流速约为18 cm/s(Heezen et al., 1966)

概念拓展:从“等深流”到“底流”(1970s–2000s)

随着20世纪70年代以来地球物理探测和海底测绘技术的飞速发展,等深流沉积的实例显著增加。然而,许多被归类为“等深流沉积”的特征并非严格沿等深线分布,等深流受地形及物理海洋过程影响,存在极为复杂的三维流场。内波、内潮汐、涡旋、风驱洋流、温盐环流等不同尺度的过程均可影响沉积物搬运机制(高振中等,1996)。这一认识促使“底流(Bottom Current)”概念逐步取代早期的“等深流”,强调其为底边界层内具有持续性-半永久性、侵蚀与搬运能力的深层海流过程,其相关沉积物也被定义为底流沉积(Stow et al., 2002)。

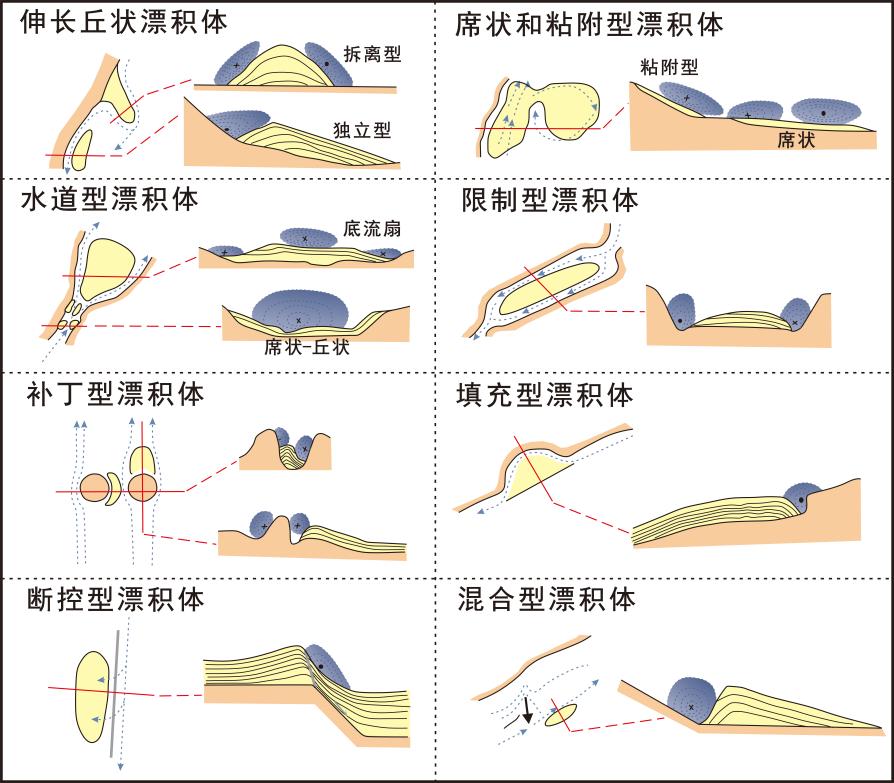

底流沉积的外部结构呈现出丰富的几何特征,包括整体沿等深线分布的底流漂积体(contourite drifts)、沙波、侵蚀环槽等复杂地貌。其中,底流漂积体可根据其外部几何形态及发育位置,进一步被细分为九大类:伸长丘状、席状、粘附型、水道型、限制型、填充型、补丁型、断控型和混合型漂积体(图3)。这些地貌不仅是底流长期作用的产物,还反映了流速、沉积物供给与海底地形的复杂相互作用。例如,在流速较低、沉积物供给较弱且坡度较平缓的条件下,易形成席状漂积体;而在流速较高、沉积物供给充足且坡度较陡的环境中,则可能发育伸长丘状或水道型漂积体。

20世纪90年代,国际地质对比计划(IGCP 432,1998–2002)推动了底流沉积的系统研究,建立了初步的分类体系,并提出了底流沉积体系(Contourite Depositional Systems, CDS)的概念,用于描述由一系列侵蚀与沉积特征组成的动态地质系统。2008年,Rebesco和Camerlenghi主编的首部底流沉积专著《Contourites》出版,系统总结了底流沉积的形成机制、分布规律和地质意义,标志着底流沉积研究正式进入系统化、规范化阶段,为后续古海洋和古气候研究奠定了坚实基础。

图3 底流漂积体类型及其平面、横截面形态特征示意图(改编自Rebesco et al., 2014)

理论成型:从“现象描述”到“过程机理(2000s至今)

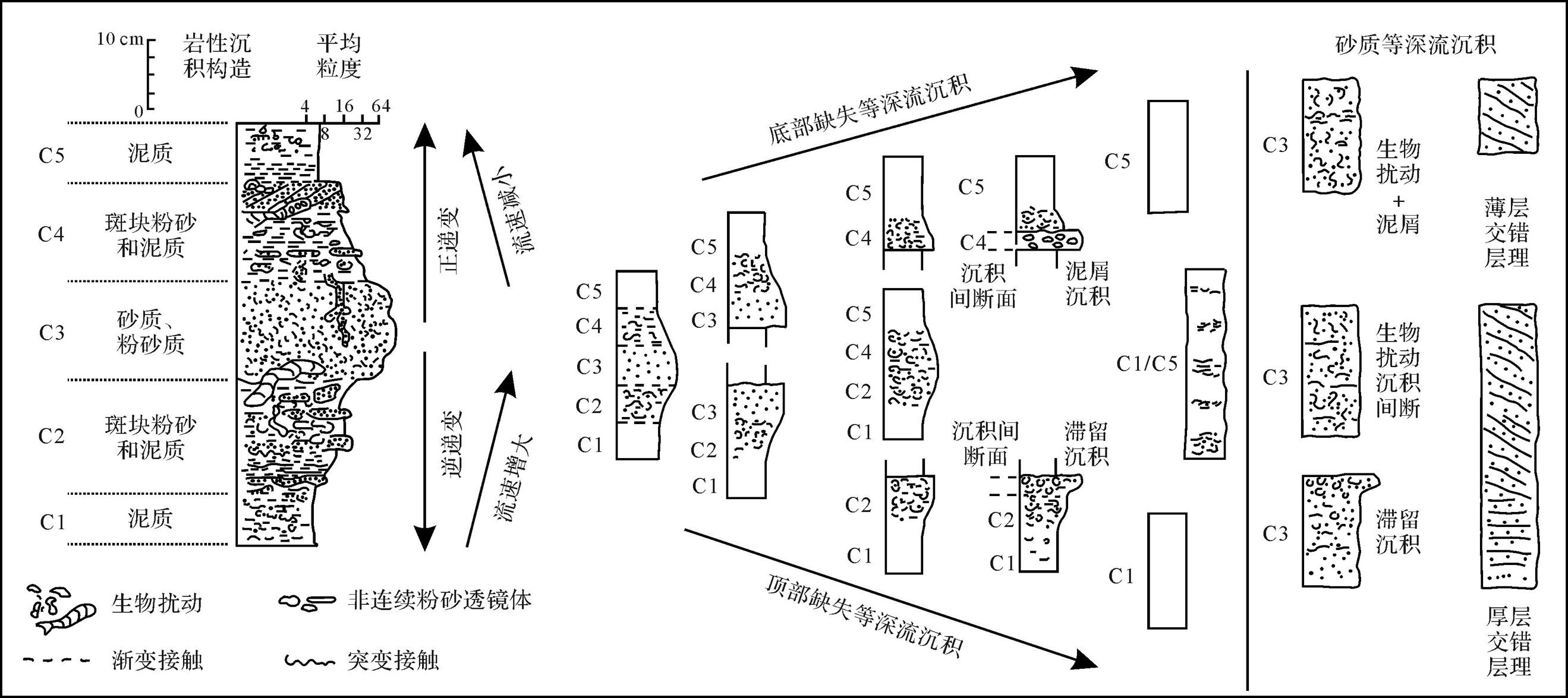

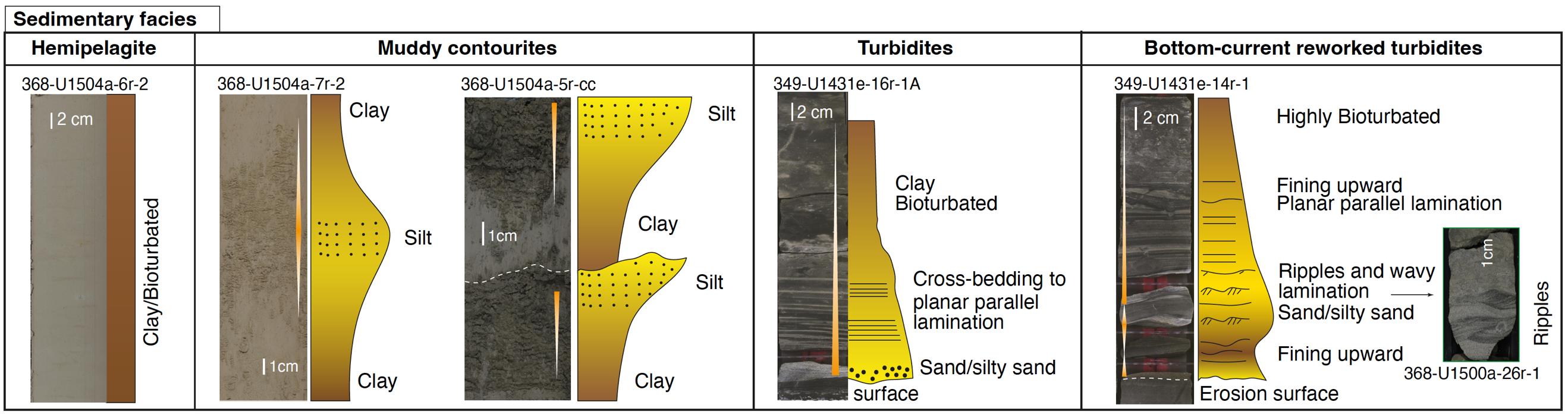

随着深海钻探项目(DSDP/ODP/IODP)的持续发展,底流沉积研究从千米尺度的外形描述深入到厘米级的内部沉积序列分析,标志着研究进入“显微镜”时代。底流沉积的典型序列通常为“细-粗-细”沉积序列(图4)(李华 等,2017)。在底流初始阶段,流速较低,沉积物以细颗粒为主,形成底部细粒层。随着流速增强,底流携带较粗大颗粒,形成中部较粗粒层。随后,流速逐渐减弱,细颗粒再次沉积,形成顶部细粒层。这一序列不仅揭示了底流动力的变化规律,还反映了沉积物供给和海底环境的动态演化。

2011-2012年,IODP 339航次在北大西洋加的斯湾开展全球首次以底流沉积为目标的大洋钻探,进一步细化了底流沉积序列(de Castro et al., 2020)。研究确认,底流深度、流速和沉积物供给是控制沉积序列发育的关键因素,并系统描述了底流与浊流交互作用形成的“混合事件层”。这些混合层反映了底流对浊流沉积物的重塑作用,揭示了深海沉积体系的复杂动态特征。另外,实验室水槽实验和数值模拟技术的进步,直接推动了底流沉积过程的定量解析。实验表明,科氏力和艾克曼效应显著影响底流的沉积物搬运能力,控制了底流漂积体和侵蚀地貌的空间分布与演化(Wilckens et al., 2023),底流沉积研究进入沉积过程定量解析与动力机制精细解剖的新阶段。

图4 典型底流沉积序列(李华 等,2017)

2. 底流沉积识别困境:多解性难题与破解之道

在底流沉积的研究历程中,多尺度识别标准的建立始终面临巨大挑战,这主要源于两方面因素:一是底流沉积过程本身具有高度复杂性,二是其沉积特征与浊流沉积等深海沉积类型存在部分相似性。典型的底流沉积序列(C1-C5)呈现明显的粒序分异特征,其中C1-C2和C4-C5段以细粒沉积为主,而C3段则以较粗粒沉积占优势(图4)。值得注意的是,受保存条件或沉积过程影响,野外露头或岩芯中常出现沉积序列不完整现象,表现为仅保存C1-C3段(逆粒序)或C3-C5段(正粒序)的截切序列。这种不完整的粒序特征与浊流沉积的鲍马序列特定段落在粒度分布和沉积结构上存在重叠,进一步增加了鉴别难度。更复杂的是,底流沉积的形成机制涉及海底地形、海流动力过程与沉积物供给系统的三重耦合作用,这些控制因素在时空尺度上的动态变化及其非线性相互作用,使得底流沉积的识别标志具有显著的区域变异性和环境依赖性。

千米级尺度-地震反射特征识别标志

在千米尺度上,底流沉积的地震识别特征主要表现为:沉积体呈丘状或透镜状几何形态,其上下边界由区域性不整合面(连续高振幅反射)界定,底部不整合面指示底流开始侵蚀改造;内部发育低角度上超/下超反射结构,主体为连续的低-中振幅反射(反映稳定沉积),局部夹高振幅反射面(反映底流强度变化);当漂积体被埋藏时顶界为高振幅不整合面,若处于活跃期则以海底反射为顶界(图5)(Neilson et al., 2008)。

底流沉积这一地震反射特征与密切共生的浊积水道-堤岸(channel-levee)体系形成鲜明对比:浊积水道-堤岸以线性侵蚀水道与伴生楔形堤岸为典型特征,水道底部发育明显下切侵蚀面。这种差异本质上反映了二者不同的沉积动力学机制:底流沉积的连续反射结构指示了近乎平行于大陆边缘的长期底流改造过程,而浊积水道-堤岸体系的切割-充填特征则记录了事件性浊流沉积的阶段性活动。

图5 底流漂积体地震反射特征识别标志(改编自Neilson et al., 2008)

米级尺度-野外露头及岩芯识别标志

底流沉积在露头及岩芯中的识别标志具有多尺度特征。在沉积构造方面,主要表现为透镜状纹层、低角度交错层理和波状层理等典型牵引流构造(图4),这些构造通常呈现明显的优选方位,与古流向测量结果一致。在垂向序列上,底流沉积有时具有不完整的C1-C5粒序(图6)。其中,C3-C5正粒序与浊积岩鲍马序列(Td-Te段)或远端浊流沉积较为相似,应结合整体沉积环境进一步区分。而半远洋沉积则表现为单一的毫米级纹层泥岩,缺乏明显的粒序变化和侵蚀面构造。

在微观特征方面,底流沉积单层厚度较薄,呈现典型的砂泥薄互层结构,粒度变化呈现渐进式过渡。生物扰动较强,发育Chondrites(管枝迹)、Thalassinoides(海生迹)和Planolites(漫游迹)等遗迹化石组合。这些生物构造往往具有特定的空间分布模式。相比之下,浊积岩以厘米至米级的厚层块状砂岩为主,生物扰动较弱,常见逃逸迹和负载构造;半远洋沉积则为生物扰动强烈的均质泥岩,遗迹化石以水平觅食迹为主。这些差异不仅反映了沉积环境能量的高低变化(底流:5-30cm/s;浊流:>30cm/s;半远洋:<2cm/s),也记录了底栖生物群落对不同沉积速率的适应性响应。

图6 南海IODP钻探岩芯不同类型沉积物沉积序列示意图(Liu et al., 2024)

3. 底流沉积典型案例:沉积密码的破译实践

随着底流沉积识别标准的不断完善,其作为古海洋环境指示剂的重要性日益凸显。通过对底流沉积几何形态、沉积构造及演化过程的系统研究,不仅能够精确重建地质历史时期底流活动的时空变化特征,更为揭示、环流格局演变提供了关键约束。这些独特的沉积记录为理解底流在全球大洋物质能量交换、生物地球化学循环以及气候系统演变中的调控机制,提供了不可替代的地质档案。

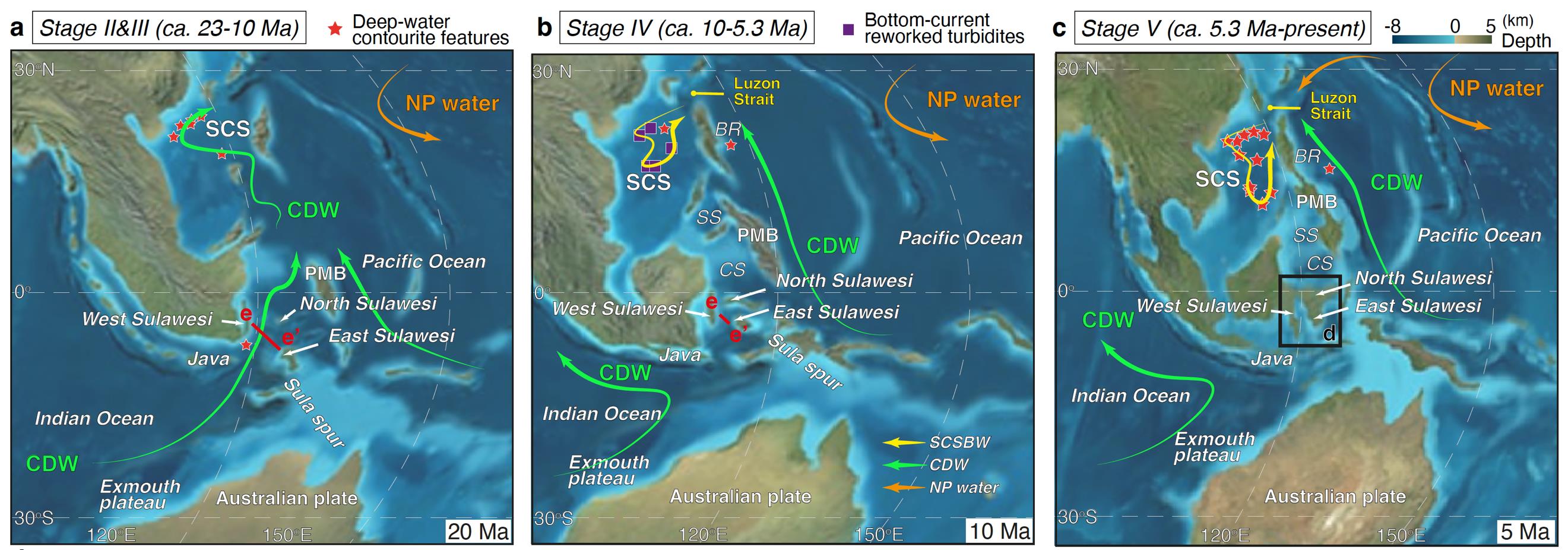

新生代底流沉积作为关键的地质档案,记录了全球气候变冷背景下深海环流的重大重组事件。其中,南极绕极流(ACC)的形成与增强是关键证据之一。约34 Ma,南极冰盖初步形成,塔斯马尼亚海道和德雷克海峡的打开促成了ACC的建立。自23 Ma起,ACC显著增强,驱动环南极深层水(CDW)和南极底层水(AABW)的低纬度循环。约15 Ma起,印尼海道及中美洲海道逐渐关闭,各个大洋之间深层水交换中断,全球温盐环流开始向现今模式转变(图7)。海道的打开-关闭及重大洋流重组事件被全球底流漂积体清晰记录(Liu et al., 2024),特别是在太平洋、大西洋及东南亚边缘海的底流漂积体,揭示了洋流流速、沉积物供给和气候波动的精细变化。

图7 印尼海道关闭及西太平洋晚中新世大洋环流重组事件(Liu et al., 2024)

另一实例来自对地中海溢出流(MOW)的探索。底流沉积特征记录了MOW及大西洋径向翻转环流(AMOC)的剧烈变化(Hernandez-Molina et al., 2014)。晚中新世(约5.3 Ma),直布罗陀海峡因板块运动重新打开,引发了MOW的形成与洋流格局的重组。加的斯湾(Gulf of Cadiz)的底流沉积清晰记录了这一过程,并揭示冰期-间冰期洋流模式差异性变化的特征。这些底流沉积不仅清晰展现了极地永久冰盖建立及现代温盐环流启动与强化的过程,还揭示了区域性洋流与全球环流的耦合机制,为研究新生代古气候与海洋动力学提供了宝贵资料。

本文第一作者为中山大学海洋科学学院副教授。本文主要观点来自Liu et al. (2024) Nature Communications论文South China Sea records Late Miocene reorganization of western Pacific deep circulation 及Liu et al. (2023) Geology 论文 Deep-water circulation in the NE Atlantic during the mid- and Late Cretaceous。相关问题交流、合作可通过邮箱liush296@mail.sysu.edu.cn与本人联系。欲知更多详情,请参考以下文献。

参考文献

[1] de Castro, S., Hernández-Molina, F.J., Rodríguez-Tovar, F.J., Llave, E., Ng, Z.L., Nishida, N., Mena, A., 2020. Contourites and bottom current reworked sands: Bed facies model and implications. Marine Geology 428, 106267.

[2] Fonnesu, M., Palermo, D., Galbiati, M., Marchesini, M., Bonamini, E., Bendias, D., 2020. A new world-class deep-water play-type, deposited by the syndepositional interaction of turbidity flows and bottom currents: The giant Eocene Coral Field in northern Mozambique. Marine and Petroleum Geology 111, 179-201.

[3] Heezen, B.C., Hollister, C.D., Ruddiman, W.F., 1966. Shaping of the Continental Rise by Deep Geostrophic Contour Currents. Science 152, 502.

[4] Hernandez-Molina, F.J., Stow, D.A.V., Alvarez-Zarikian, C.A., Acton, G., Bahr, A., Balestra, B., Ducassou, E., Flood, R., Flores, J.-A., Furota, S., Grunert, P., Hodell, D., Jimenez-Espejo, F., Kim, J.K., Krissek, L., Kuroda, J., Li, B., Llave, E., Lofi, J., Lourens, L., Miller, M., Nanayama, F., Nishida, N., Richter, C., Roque, C., Pereira, H., Sanchez Goñi, M.F., Sierro, F.J., Singh, A.D., Sloss, C., Takashimizu, Y., Tzanova, A., Voelker, A., Williams, T., Xuan, C., 2014. Onset of Mediterranean outflow into the North Atlantic. Science 344, 1244-1250.

[5] Nielsen, T., Knutz, P.C., Kuijpers, A., 2008. Chapter 16 Seismic Expression of Contourite Depositional Systems, In: Rebesco, M., Camerlenghi, A. (Eds.), Developments in Sedimentology. Elsevier, pp. 301-321.

[6] Rebesco, M., Hernandez-Molina, F.J., Van Rooij, D., Wåhlin, A., 2014. Contourites and associated sediments controlled by deep-water circulation processes: State-of-the-art and future considerations. Marine Geology 352, 111-154.

[7] Dorrik A. V. Stow J-Cf, John A. Howe , Carol J. Pudsey, Adriano R. Viana. Bottom currents, contourites and deep-sea sediment drifts: current state-of-the-art. The Geological Society of London 2002.

[8] Wilckens, H., Eggenhuisen, J.T., Adema, P.H., Hernandez-Molina, F.J., Jacinto, R.S., Miramontes, E., 2023. Secondary flow in contour currents controls the formation of moat-drift contourite systems. Communications Earth & Environment 4, 316.

[9] 李华, 何幼斌. 等深流沉积研究进展. 沉积学报, 2017, 35(2): 228-240.

[10] 高振中,何幼斌,罗顺社 等. 深水牵引流沉积--内潮汐、内波和等深流沉积研究. 北京:科学出版社,1996.