原创 刘畅

人类社会和科技发展的速率由金属矿石资源的可获得性所决定。随着陆地上较容易获得的金属矿石资源因被大肆开采而逐渐枯竭,资源短缺的问题也逐渐浮出水面。科学家们现拓展了一条资源开采的新思路:深海采矿(Deep-sea mining)。然而,目前海洋矿床方面的研究相对较少,科学家们也没有得出非常多坚实的结论,得到的实验数据和结论也是具有探索性的;而这正暗示着深海采矿蕴含的无限可能性,其战略意义和发展前景正逐渐崭露头角。

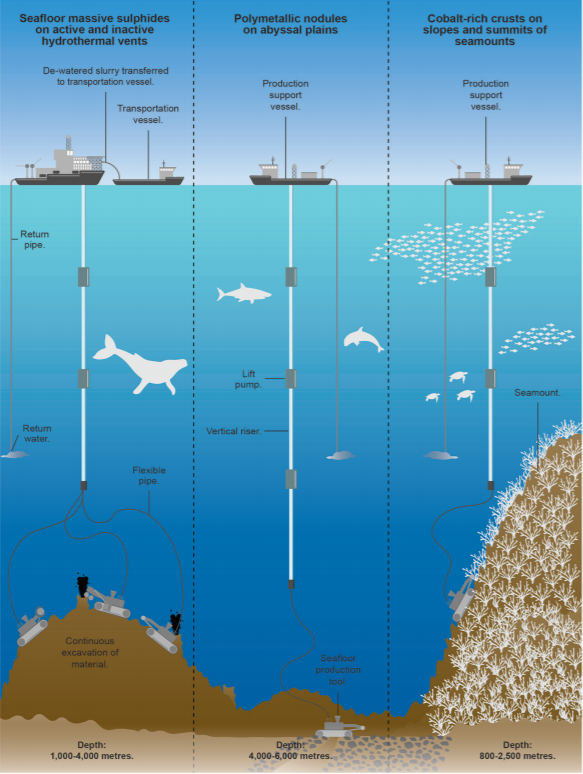

首先要了解一个问题就是,深海采矿是做什么?一些陆地资源比较匮乏的国家,例如日本,已经在冲绳海域进行锌的开采实验。据报道,日本政府认为从海洋中采得的锌等金属的数量可以和其国内年均消耗量媲美(来源于japantimes.co.jp,2017/09/26)。这听上去对于任何一个国家来说都十分的诱人。海洋具体有哪些资源是人类感兴趣?比如在热液循环系统旁沉积的金属硫化物,在海底火山的富钴结壳,以及在海底平原上的多金属结核或者锰结核。最后我们需要思考,从深海的海底捕捞矿物能否实现利大于弊?

1 锰结核及其可能的形成过程

锰结核的开采和研究较为普遍,相对成熟。本文以此为例进行简要介绍。

图1 开采出的锰结核(网络图片)

和其他深海矿产一样,科学家们对于其形成和有效的开采方法还存有争议。就目前来看,这个直径四到十厘米,长得像烤焦的土豆一样的球体(图1)里富含锰、镍、钴和铜的氧化物,每种金属元素的含量随着当地海水的化学成分变化而呈现出一些微调;球体里还是以锰居多,剩下的都是些微量元素和不能用的硬物质。

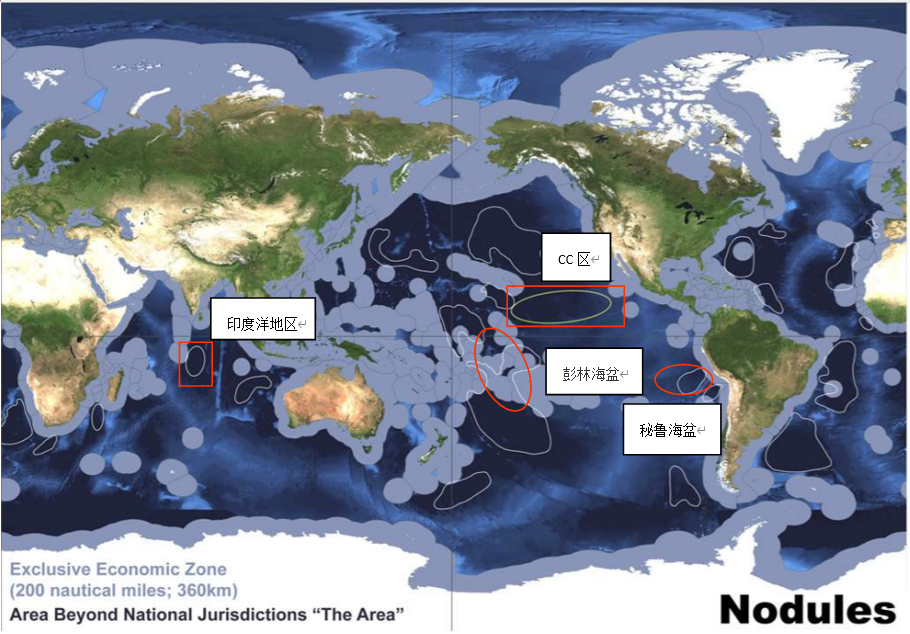

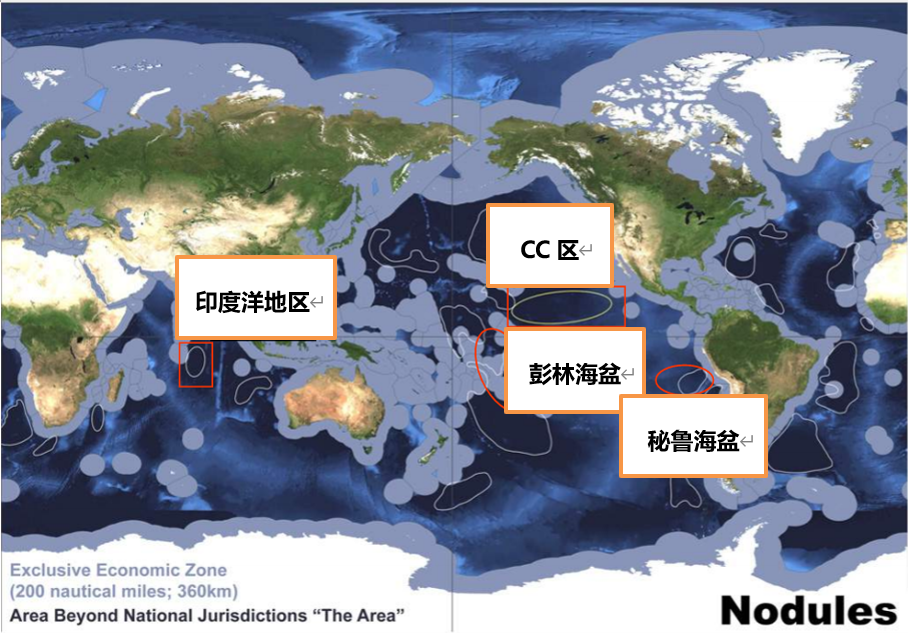

那些最具有经济价值的球体里含高达30%的锰,而这种球体主要聚集在世界上的四个位置:秘鲁海盆、印度洋、彭林海盆、以及CC(Clarion-Clipperton)区(图2)。

图2世界大洋海底锰结核的分布图,红圈标出四个主要产地(改自:J.R. Hein et al., 2013)

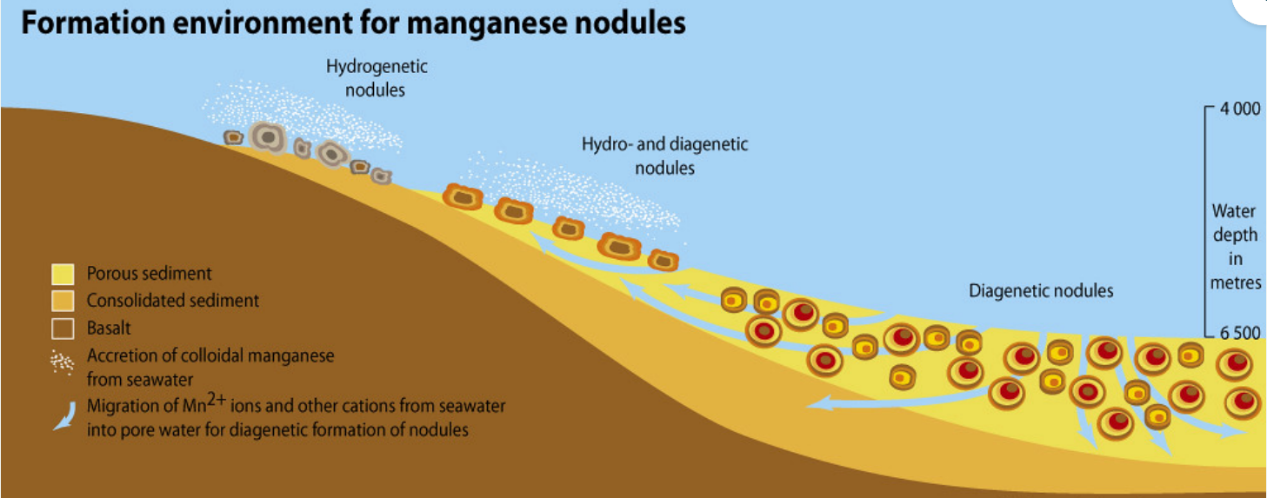

接下来简单介绍一下锰结核几种较为常见的形成机制(图3):

第一种为成岩作用成核,此过程是发生在沉积层中而非于沉积层表面水体中的。沉积物孔隙中的水体氧含量较低,使得这类环境氧化能力相对较弱,从而使富集钙锰矿的锰结核在海底泥浆(oozes)中通过附着在生长核的周围来生长。

第二种为水生成核,即锰的氧化物直接从与底层海水充分混合、反应并氧化的热液中析出,并附着在某种生长核上,从而一层层地向外延伸。这种核可以是任何固体,比如石英颗粒或鲨鱼牙齿(Burns et al, 1997),等等。通过这种方式形成的结核里,锰以在富氧海水中稳定的水钠锰矿的形式出现。

第三种机制是通过富水羟锰矿来形成锰结核;这种锰结核通常被发现于海底高地区域。 富水羟锰矿的锰结核中铁:锰与海水中铁锰比几乎一致,暗示它是直接从海水中过饱和析出形成的可能性。大多数的锰结核是通过上述机理(Takematsu et al, 1989)加上潜在的细菌氧化还原共同作用形成的;每种机理的作用程度和速度会随着当地海水成分、温度、压强、生长核的可获得度及海底洋流速度等条件的变化而变化。

虽然具体的成因机制有待更多的研究,但是一些有利于锰结核形成的条件(Mero,1962)包括:(1)较低的沉积速率,大部分的锰结核都被发现于远洋沉积物中,并远离陆源沉积物,这说明锰结核需要在安静的水体中且不被干扰环境下生长;(2)较为活跃的海洋底部洋流能够为形成锰结核的环境保持相对高含氧的状态,并带来可能成为生长核的碎屑等;但海底洋流也有可能通过增加锰结核上所覆盖沉积物的量而影响其生长。

图3 两种锰结核形成形成机制示意图(图源:https://www.grida.no/resources/7364)

2 开采锰结核所带来的问题

首要问题在于,这种矿物再生速度实在是太慢;大概每一千年能生长多至10cm,少则0.001cm(Mero,1962)。人类很可能等不到也看不见它们的含量恢复到开采前水平,所以人类总会面临锰结核矿枯竭的威胁。第二个问题是,现代的开采锰结核的技术包括使用带钩拖船等在海床上进行刮擦(Miller et al.,2018),将海底沉积物表面十几厘米甚至一米的全部弄散才能有效分离出锰结核和松散的淤泥(图4)。

海底淤泥经过搅扰之后会悬浮在海洋水体中,并且要经过很久才能重新降回到海床表面。在此期间,海水会变得浑浊,从而不利于光合作用的进行,牵一发而动全身,深海的整个食物链和生态系统都会受到极大的影响(Miller et al.,2018)。在洋流的扩散作用下,这个环境问题可能会加剧到不可控状态。一些微生物以锰的氧化还原反应获得能量从而在这种环境下生存下来,而大量开采锰球可能导致这些微生物的灭门惨案。

从上面这些来看,我觉得按照现有的这种粗暴的、竭泽而渔、杀鸡取卵的采摘模式可能不是有效的方法,所以我们仍然需要发展相应的技术来降低海底采矿对于环境的副作用。同时,开采上岸的锰结核里锰含量最丰富在有30%左右;换言之,现在的我们很可能要多花好几倍的经济成本来对其进行提炼,大有入不敷出的可能性;这说明,继续发展和完善相关的技术以降低成本是必须通过的难关。另外,提纯产生的废料处理问题也不容忽视,且十分棘手;将深海采矿所产生的废料留在陆地上可能会恶化陆地上的生态系统,加重原有一部分垃圾填埋场的负担;然而矿渣并非一无是处:现有针对矿渣微晶玻璃等产品及其相关工艺的研究(陈国华等, 2002),能为矿渣处理开拓新的思路。

图4 三种主要的深海资源及其开采方式(修改自Miller et al.,2018)

3 海洋采矿与全球政治经济

从全球的角度来看,最后一个问题不在地质学,在于政治经济领域。海洋资源的开发不同于陆地,尤其是在专属经济区以外广阔海域里,没有那么强的公平性可言,因为属于全人类而非某个国家或组织,所以原则上只能是先到先得。谁的经济和科技发达,谁就能优先开采这些资源。海洋资源的开采更是一次全球资源大洗牌,谁掌握了资源(包括但不限于金属矿产和化石能源),谁就掌握了科技、经济和生产力等优先发展的主动权,谁就会变得更加强大。

那些有领海又有海洋资料的高科技国家是非常占优势的,例如美国和日本;但那些没有领海的国家呢?比如大部分的非洲国家四面均不靠海,全球贫富差距很有可能会因此加剧;如果一个有领海的国家却没有相应的海洋地质资料与开采技术,一些已经从海洋获利的国家是否会经济掠夺或制裁这些国家?

此外,各大国家因从海洋中采矿造成的污染可能会随着洋流扩散并混合到其他国家的海域并通过水循环和食物链进入当地生态系统,甚至是全球人民的饮食;这个污染若已无法有效追溯其根源,由谁来承担并收拾这些污染又是个问题。对于那些没有从深海采矿中获利的地区和国家而言,更是不公平。最终结果可能就是强者越强,弱者越弱,差距往两极分化情况下,强权政治和霸权主义有可能进一步泛滥,国与国之间就会出现我们常说的“拳头即正义”。

4 结语

首先,从海中采锰结核等固体矿产是新奇的做法,在不能很好控制其对环境的副作用前还是不建议大幅开采;我相信人类有这个能力来因地制宜,通过每一种矿物的特性来巧妙地开采海洋;作为地质学家,我们虽以发掘新资源为荣,但更要以人类发展的大局放在第一位,时刻警醒世人;第二点,我多少认为海洋采矿多少反映出人类征服自然的勃勃野心,对于环境污染的逃避态度。如果我们不能发展较完善的资源回收利用系统,那人类就可能会像啃老族一样坐吃山空。等到陆地和海洋的资源全部枯竭,下一步是不是要开发大气层、陨石,甚至求助于外星资源了?大气层中可能有我们意想不到的惊喜,但就目前而言,它远远不能和海洋陆地的资源相抗衡。我们对于海洋的利用和开采像是在拆了西墙补东墙:海洋已经因为塑料、海冰融化和酸化的问题伤痕累累了。人类目前这些做法可能是在饮鸩止渴。

等到海洋和陆地都不再宜居,丧钟将为谁而鸣?我们的命运与地球的命运紧紧联系在一起,善待地球真的就是在善待自己。

本文作者为牛津大学地球科学系本科生刘畅。

本文仅代表个人观点,如有相关见解和问题欢迎通过一下邮箱holly.liu@st-annes.ox.ac.uk进行探讨。

参考文献及网址

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/26/national/japan-successfully-undertakes-large-scale-deep-sea-mineral-extraction/#.XwLft2gzZnJ

Miller KA, Thompson KF, Johnston P and Santillo D (2018) An Overview of Seabed Mining Including the Current State of Development, Environmental Impacts, and Knowledge Gaps. Front. Mar. Sci. 4:418. doi: 10.3389/fmars.2017.00418

James R. Hein, Kira Mizell, Andrea Koschinsky, Tracey A. Conrad, Deep-ocean mineral deposits as a source of critical metals for high- and green-technology applications: Comparison with land-based resources, Ore Geology Reviews, Volume 51, 2013, Pages 1-14, ISSN 0169-1368. doi: 10.1016/j.oregeorev.2012.12.001

John L. Mero; Ocean-floor manganese nodules. Economic Geology ; 57 (5): 747–767. doi: 10.2113/gsecongeo.57.5.747.

Burns R. G., Burns Virginia M.,Easton A. J., Horne J. E. T. and Dunham Kingsley Charles, 1997 The mineralogy and crystal chemistry of deep-sea manganese nodules, a polymetallic resource of the twenty-first century., Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences 286283–301. doi:10.1098/rsta.1977.0118

Noburu Takematsu, Yoshio Sato, Shiro Okabe, Factors controlling the chemical composition of marine manganese nodules and crusts: a review and synthesis, Marine Chemistry, Volume 26, Issue 1, 1989, Pages 41-56, ISSN 0304-4203. doi: 10.1016/0304-4203(89)90063-7.

陈国华,刘心宇.矿渣微晶玻璃的制备及展望[J].陶瓷,2002,(4):16-20. DOI:10.3969/j.issn.1002-2872.2002.04.003.