马安林 胡修棉

蛇绿岩不是一种岩石,而是多种岩石的组合。蛇绿岩具有一个让人过目不忘的好名字,就像最初(19世纪初)在阿尔卑斯发现时命名的那样:“像蛇皮一样的石头”。这是因为其中一些岩石发生蚀变而形成发绿的片状矿物蛇纹石(图1)。根据地质学家的研究,这种神秘的岩石组合比我们生活周遭的岩石要更重(2.9 vs. 2.7 g/cm3),且最初结晶于数公里深处的洋底。然而这又深又重的蛇绿岩却可以在大山里发现,甚至在数公里海拔的阿尔卑斯-青藏高原都很常见。你可能不禁要问,它们是如何克服地心引力,从暗无天日的海底横空出世、笑傲高原的呢?

图1 由蛇绿岩蚀变而来的蛇纹岩(图片来自geologyscience.com)

一、蛇绿岩仰冲的定义

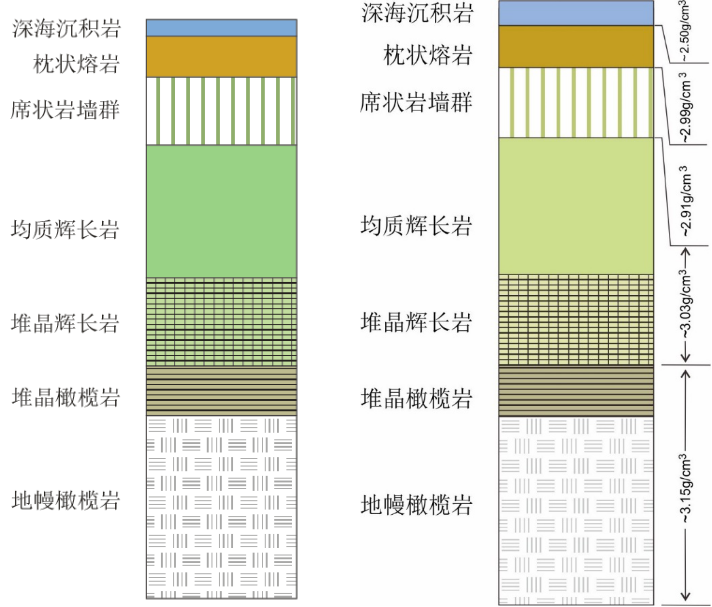

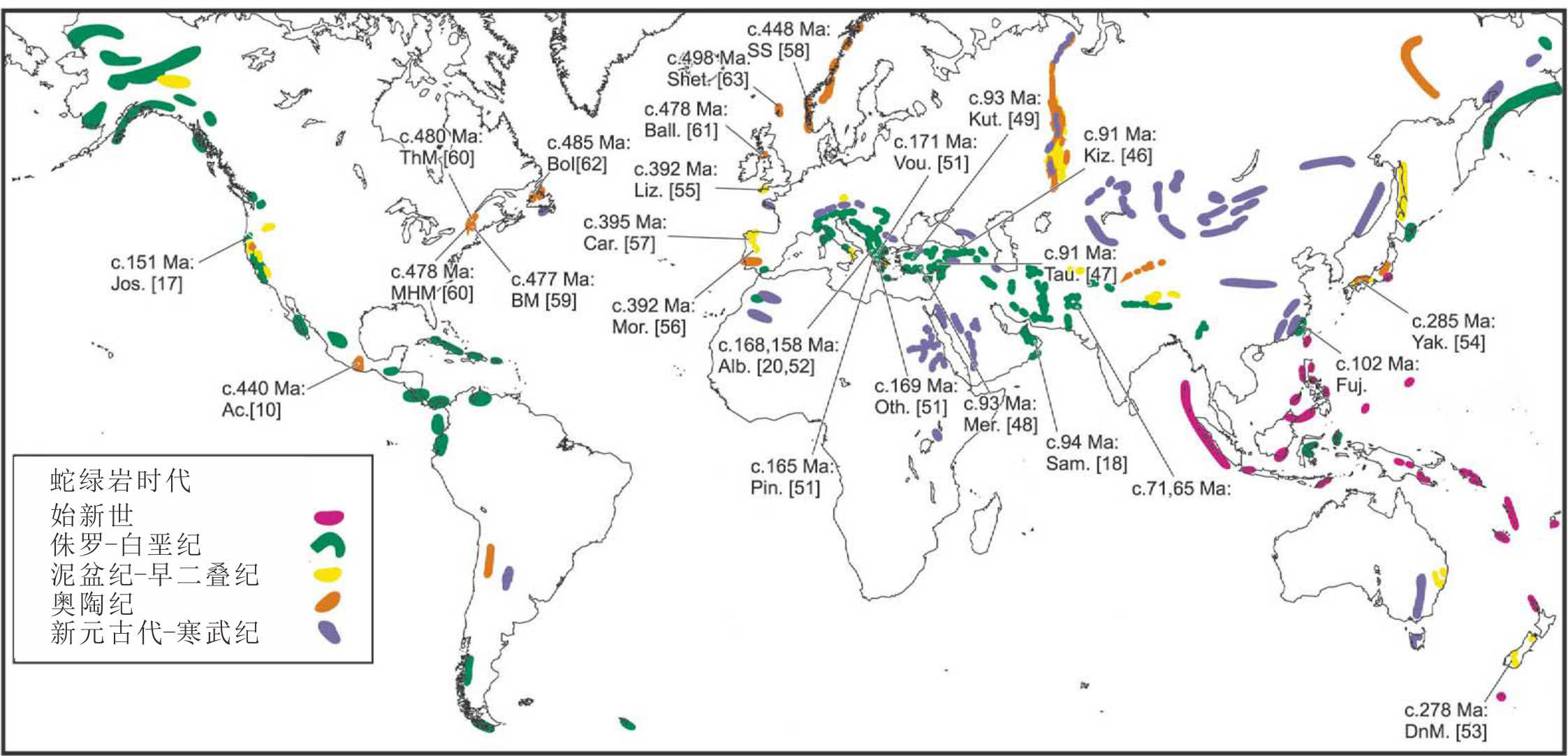

蛇绿岩是大洋岩石圈的残片。大洋岩石圈包括洋壳和岩石圈地幔,由铁镁质岩石构成(图2)。大洋岩石圈大多沿着大洋板块边界的海沟俯冲消减,只有少数可以最终逆冲到比它轻的大陆壳之上(现今地球上的蛇绿岩分布见图3),蛇绿岩从开始逆冲到最终逆冲至陆壳之上的过程被定义为蛇绿岩仰冲,或称之为蛇绿岩就位(Dewey, 1976)。

图2 蛇绿岩的典型序列及各部分密度,注意深海沉积物不是蛇绿岩的组成部分 (修改自吴福元等,2014)

蛇绿岩的仰冲发生在大洋关闭过程中。同俯冲一样,蛇绿岩仰冲是大洋岩石圈消减的重要方式之一,对仰冲过程的研究对于揭示大洋关闭过程和动力学机制具有重要意义。另外,蛇绿岩仰冲将大量的基性-超基性岩石暴露在地表,其风化过程中可以消耗二氧化碳,对于全球气候变化具有重要意义(如Jagoutz et al., 2016)。

图3 世界大陆上蛇绿岩的分布,据Vaughan and Scarrow (2003)修改

二、蛇绿岩仰冲时间

由于蛇绿岩仰冲是一个动态的过程,研究中首先要明确蛇绿岩仰冲时间指的是仰冲的哪一个阶段的时间。蛇绿岩发生初始仰冲时,会将上盘大洋岩石圈的高温地幔部分逆冲至下盘冷的表层物质之上,因此,通常在蛇绿岩之下会形成一套变质岩,称为变质底板(或称变质晕),其在靠近蛇绿岩的位置是高温变质作用形成的岩石,而远离蛇绿岩则为变质级别较低的岩石。对变质底板的变质作用进行定年可以获得初始俯冲或者初始仰冲的时代。在仰冲过程中,蛇绿岩的最终命运是构造叠置在陆壳物质之上从而出露地表。蛇绿岩仰冲到陆壳之上并露出地表后会经历风化剥蚀,碎屑物质会被搬运到相邻的沉积盆地之中,因此从沉积岩的角度,对记录蛇绿岩碎屑的地层的定年可以获得仰冲时间的上限。

三、蛇绿岩仰冲机制

蛇绿岩为什么会发生仰冲是一个困扰着地质学家的难题,因为这首先涉及了蛇绿岩的成因问题,而蛇绿岩的成因一直以来争议非常大。在蛇绿岩研究历史上具有重大意义的Penrose会议(1972年举办)前后,人们普遍认为“蛇绿岩代表了曾经存在而如今已然消失的成熟大洋”。然而,之后地球化学和年代学的研究结果却揭示出关于蛇绿岩不为人知的几个特点,包括:(1)蛇绿岩大多具有“弧”岩石的地球化学特征,此类蛇绿岩被称为SSZ(Supra-subduction zone)型蛇绿岩;(2)蛇绿岩大多具有较窄的结晶年龄区间;(3)蛇绿岩在结晶之后很快就发生仰冲了,因此在其底部可以看到高温的变质底板且变质年龄和蛇绿岩结晶年龄相近。据此,一些学者提出,出露于现今大陆的蛇绿岩大多形成于小洋盆,在结晶后不久还没有完全变冷的情况下就发生仰冲了,而真正具有漫长演化过程的大洋中脊的蛇绿岩则几乎不可能发生仰冲(例如Stern et al., 2004)。这种观点虽然被普遍接纳,但因缺乏直接证据也备受争议,即便是世界上出露最好的阿曼蛇绿岩,其成因和仰冲机制依然争议颇大。

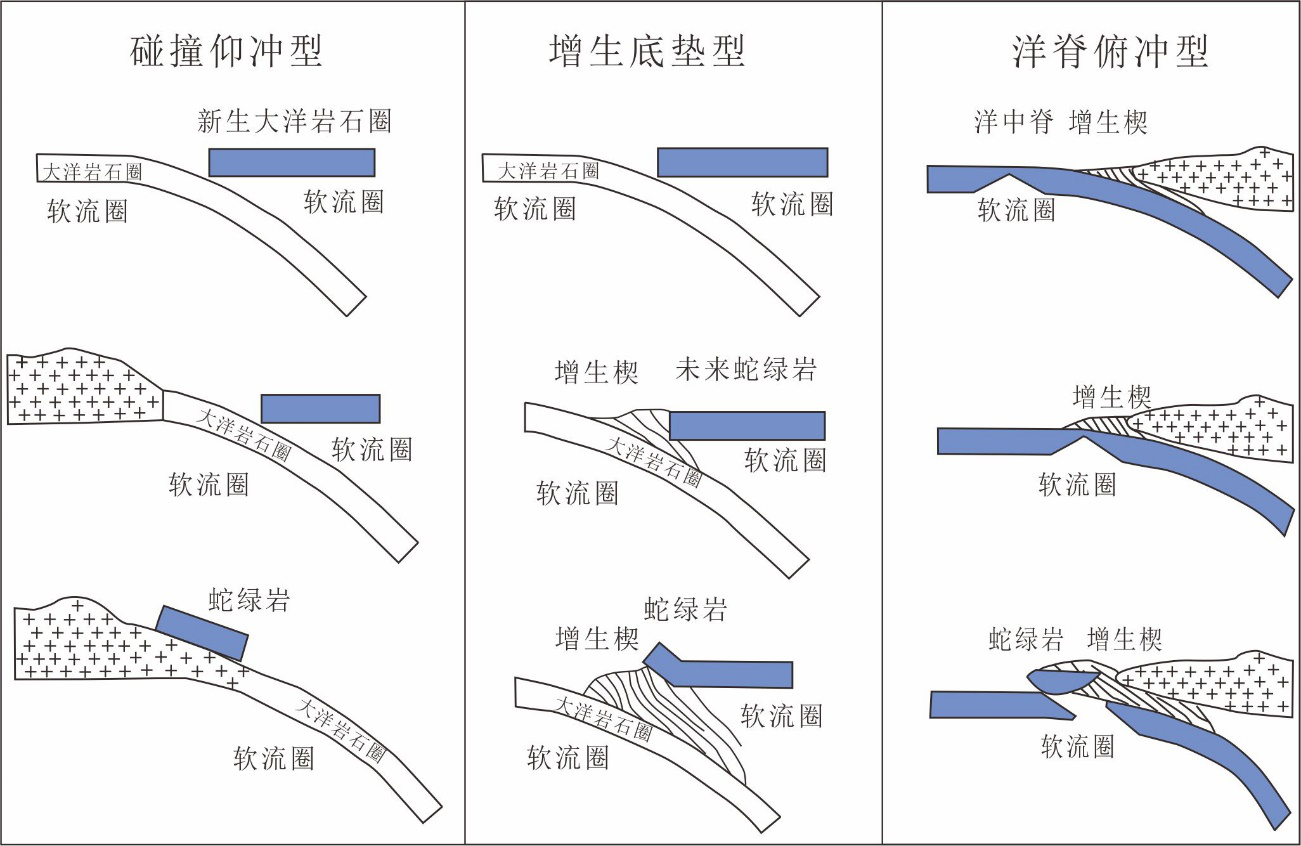

将蛇绿岩仰冲作为一个过程来看,大洋岩石圈板块要发生仰冲,首先需要沿着其内部的薄弱带发生岩石圈尺度的逆冲,而就位到陆壳之上则是仰冲过程中大洋岩石圈的最终命运。实质上,岩石圈尺度的洋内逆冲是洋内俯冲的开始,因为俯冲带就是一个巨型的逆冲断层带。此时,下板块在俯冲,上板块在仰冲,俯冲和仰冲指的是同一过程,只不过分别以俯冲板块和上板块为参照物。随后,如果来自陆源的硅铝质为主的增生楔不断生长,上盘大洋岩石圈就会逆冲到增生楔之上并露出地表,标志着仰冲过程的完成,这种仰冲类型为增生底垫型或者科迪勒拉型;或者俯冲带下盘一侧的大陆壳进入海沟后(即碰撞),上板块大洋岩石圈逆冲到大陆壳之上,标志着蛇绿岩仰冲过程的结束,这种仰冲类型称之为碰撞型或者特提斯型(Wakabayashi and Dilek, 2003;图4)。

图4 常见的蛇绿岩仰冲机制示意图,修改自Wakabayashi and Dilek (2003)

除了仰冲至下板块陆壳或陆壳物质之上外,有学者提出大洋岩石圈在洋陆转换边界可直接逆冲到上板块的地壳之上,完成蛇绿岩仰冲。例如,当洋中脊到达海沟位置时,热的洋壳难以俯冲,和海沟相互作用就可能仰冲至增生楔和陆壳之上,这种仰冲类型为洋脊俯冲型(例如Boudie and Nicolas, 2018;图4)。

四、班公-怒江缝合带蛇绿岩仰冲的研究新进展

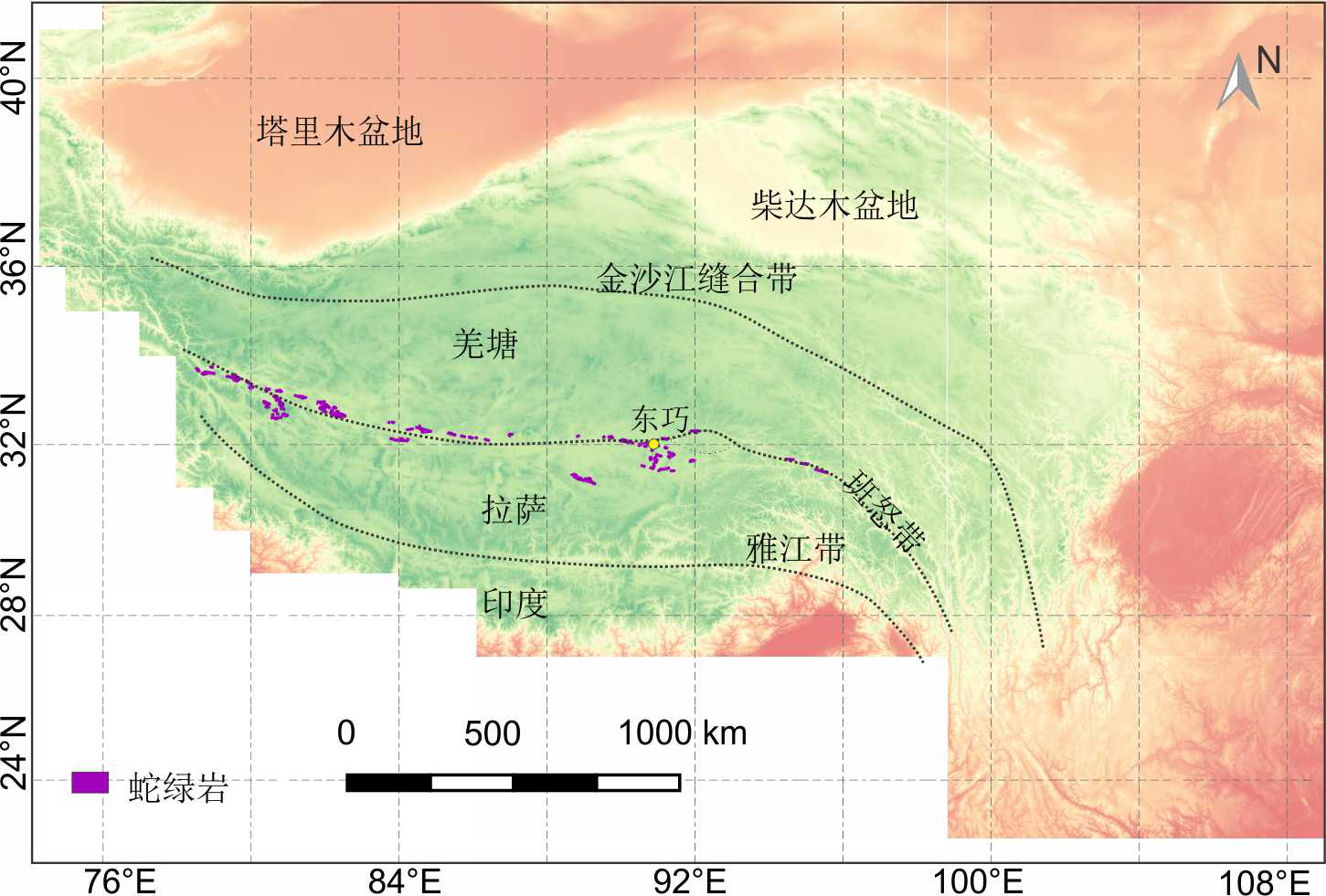

青藏高原腹地有一条东西长度超过2000 km的班公-怒江缝合带(班怒带),分割了北部的羌塘地体和南部的拉萨地体。蛇绿岩沿着班怒带零星分布(图5),蛇绿岩内结晶岩的形成时代从晚三叠世至白垩纪都有报导。关于班怒带蛇绿岩的仰冲时代和机制长期以来备受争议,前人认为日土-狮泉河、东巧蛇绿岩为拉萨-羌塘碰撞型(Kapp et al., 2003;Girardeau et al., 1984),改则蛇绿岩为科迪勒拉型(Li et al., 2019)。

图 5 班怒带内蛇绿岩分布以及研究区东巧所在位置

东巧蛇绿岩区位于班怒带中部(图5),是我国蛇绿岩型铬铁矿的产区之一。前人对东巧蛇绿岩进行了详细的岩石学、构造地质学和地球化学等方面研究,结果表明东巧蛇绿岩包括橄榄岩、堆晶岩、岩墙、熔岩等多个岩石组合,同时也发现了与蛇绿岩伴生的变质底板、硅质岩和斜长花岗岩等。东巧蛇绿岩的结晶时代为190-181 Ma,在地球化学上具有SSZ型蛇绿岩的特征。

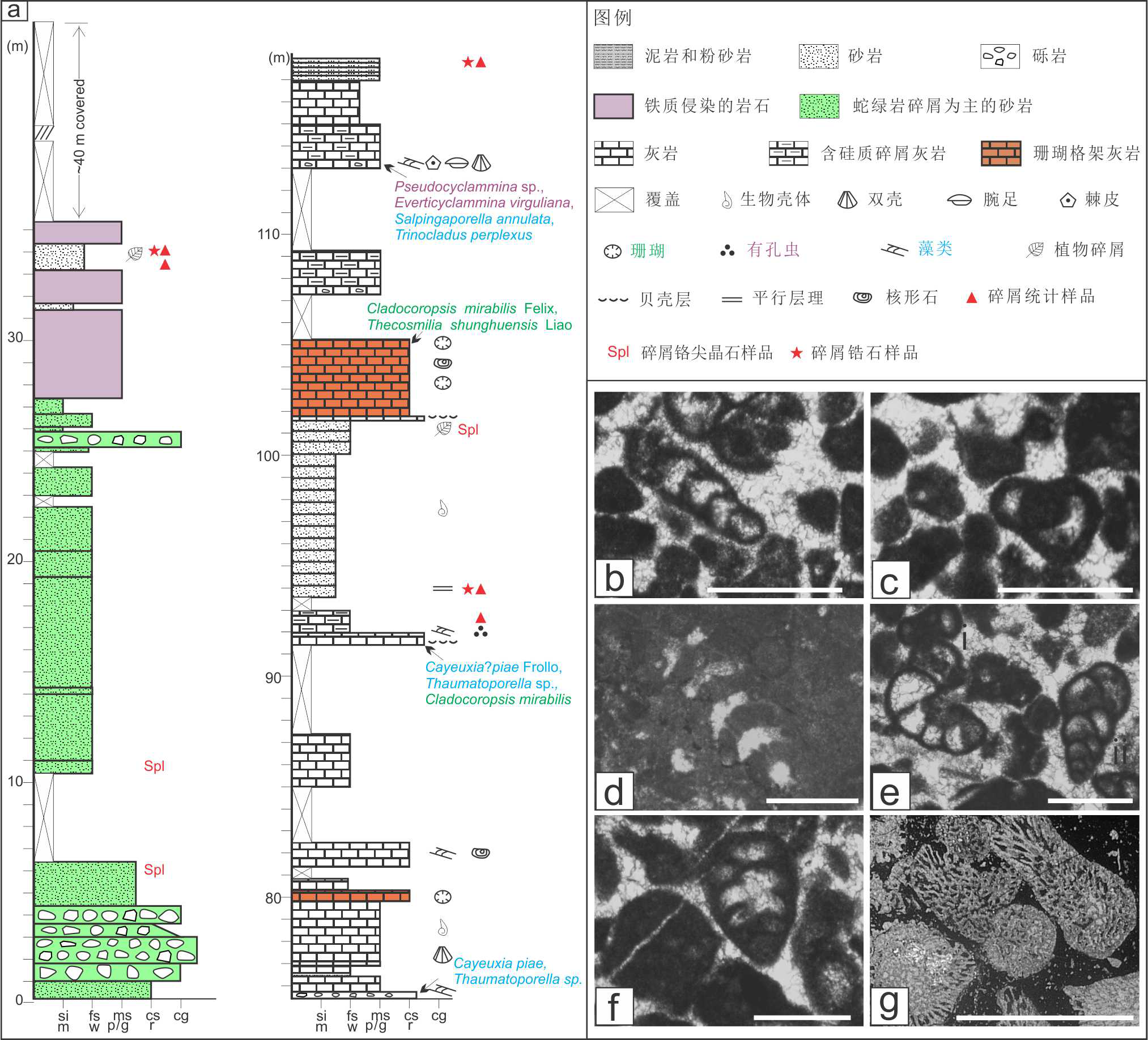

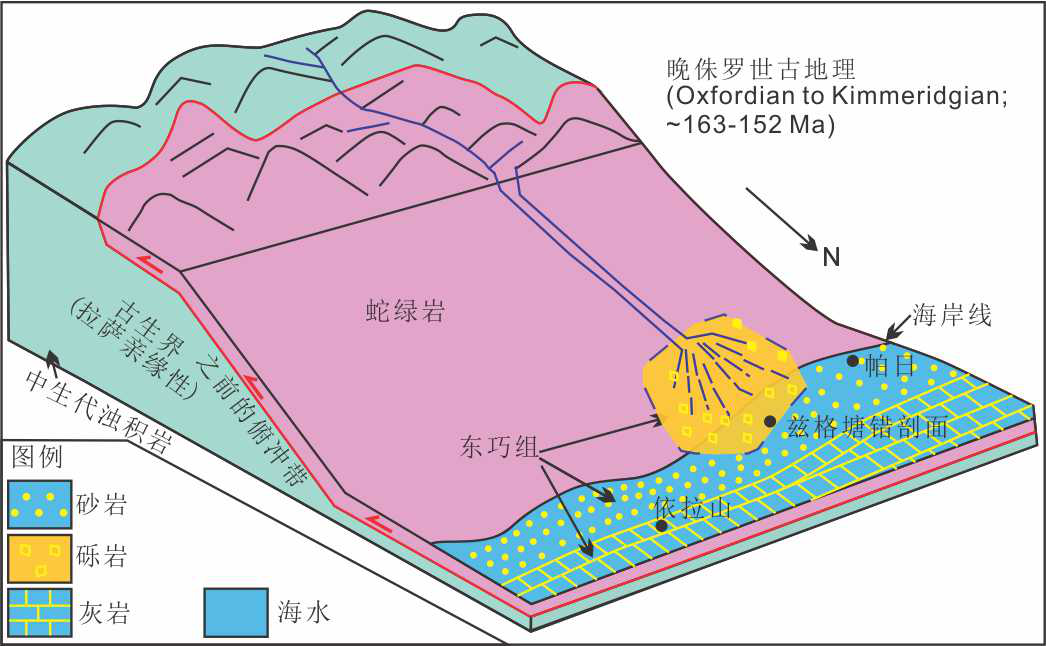

东巧蛇绿岩之上有一套海陆过渡相的地层,底部为红色的砾岩和砂岩,上部为灰白色砂岩和灰岩(图6)。这套地层被称为东巧组,也有人称为兹格塘错组或者摩天岭组。上世纪80年代以来,我国科学家以及中法考察的科学家对东巧组进行了生物地层学的工作,将东巧组时代限定为比较宽泛的晚侏罗世-早白垩世(Girardeau et al., 1984;汪明洲等,1984)。本团队自2015年起多次对东巧组开展野外工作,实测了东巧蛇绿岩之上约120 m厚的地层(图7),证实了东巧组沉积不整合在东巧蛇绿岩之上,沉积环境为扇三角洲-滨浅海,显示海侵序列。室内通过与古生物地层学专家进行合作研究,用珊瑚和底栖有孔虫地层学将东巧组的时代限定为晚侏罗世Oxfordian-Kimmeridgian(约163-152 Ma;图7)。

图 6 班怒带兹格塘错剖面东巧组的野外照片

图7 (a)兹格塘错剖面 东巧组实测地层柱;(b-f) 东巧组底栖有孔虫化石;(g) 东巧组中的珊瑚化石。有孔虫和珊瑚均指示晚侏罗世Oxfordian-Kimmeridgian (~163-152 Ma)

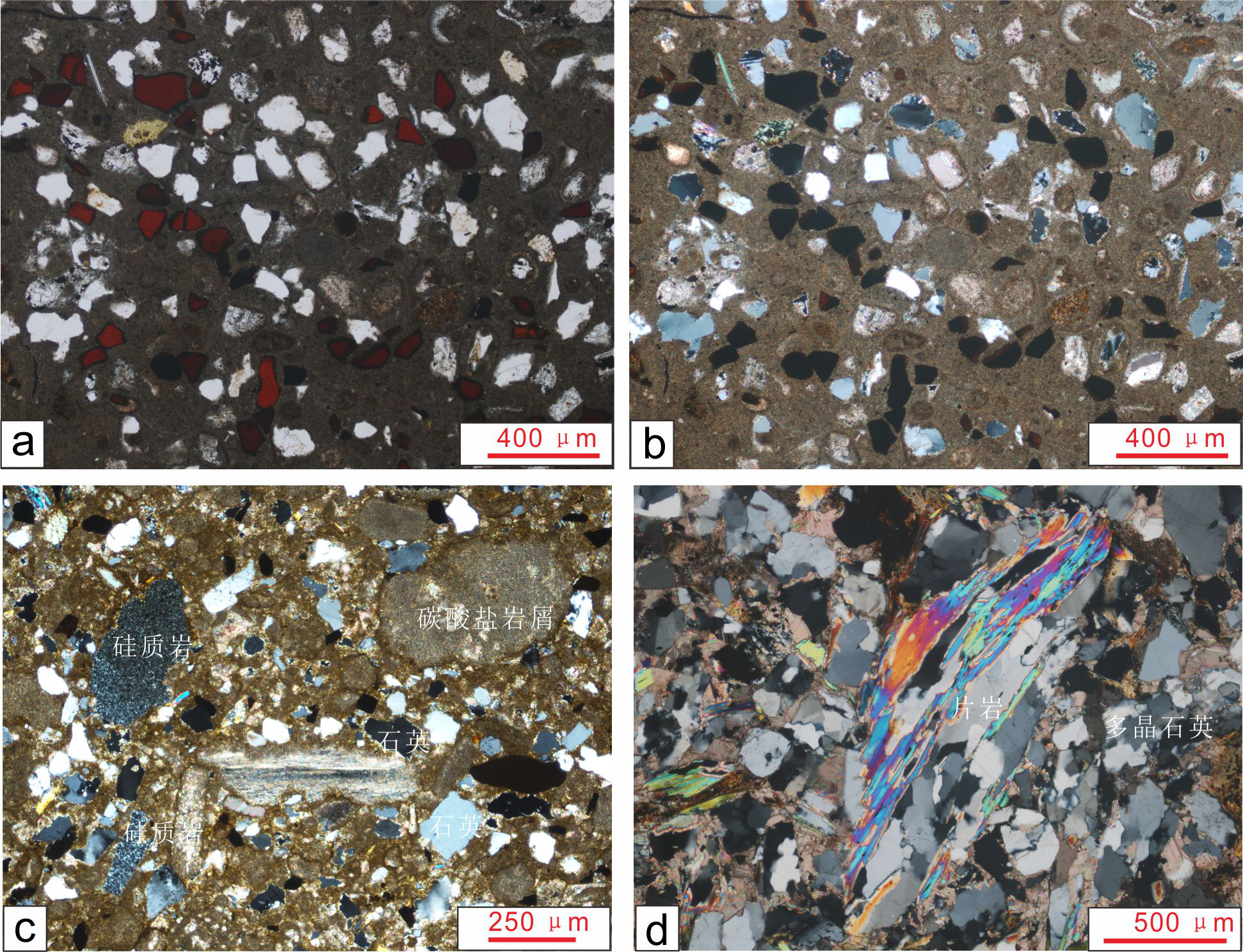

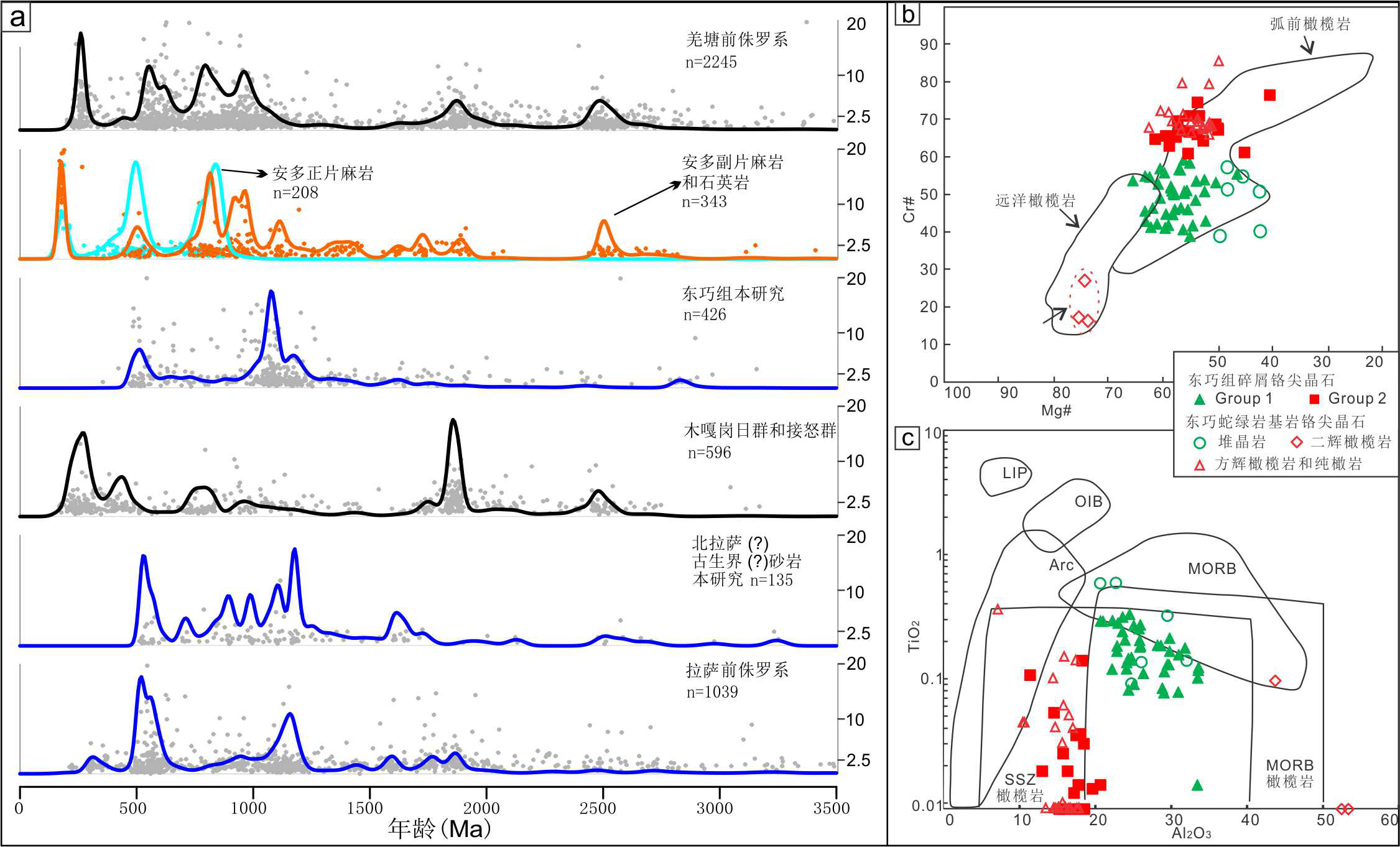

本研究对东巧组进行了多手段物源分析工作。东巧组砂砾岩中含有来自蛇绿岩的物质,尤其以铬尖晶石为特色(图8),其含量向上变低。本研究选取铬尖晶石含量较高的砂岩磨制探针片,用电子探针分析铬尖晶石的成分。结果表明碎屑铬尖晶石和班怒带东巧蛇绿岩内的铬尖晶石的成分可以很好对应起来(图9)。另外,对砂岩薄片分析时还发现东巧组中存在大量的单晶和多晶石英、云母、片岩岩屑,指示不仅仅是蛇绿岩,变质岩也给东巧组提供了碎屑(图8)。碎屑锆石可以指示这些长英质碎屑的物质来源。4件砂岩样品具有相似的碎屑锆石U-Pb年龄谱,都具有约500 Ma和约1100-1300 Ma的年龄峰(图9)。这样的年龄谱特征和东巧组南侧北拉镇附近古生代石英砂岩的年龄谱非常相似,也类似于拉萨地体的年龄谱特征,而和羌塘地体以及安多地体的年龄谱差异明显(图9)。因此,东巧组物源来自于沉积区的南部的拉萨或者具有拉萨亲缘性的地体。

图8 东巧组砂岩显微照片。(a, b)碎屑尖晶石单偏光和正交镜下照片,正交镜下为全消光;(c, d)砂岩中的主要碎屑组分

图9 东巧组砂岩物源特征:(a)碎屑锆石U-Pb年龄谱及其与潜在物源区对比;(b, c)碎屑铬尖晶石主量元素图解及其与基岩尖晶石数据对比

根据本研究获得的生物地层学和物源数据,结合东巧蛇绿岩向南逆冲到古生代地层之上(Girardeau et al., 1984),我们提出东巧蛇绿岩在约163 Ma之前向南逆冲到拉萨或者具有拉萨亲缘性的陆壳之上,并露出地表接受风化剥蚀。东巧组起初沉积在靠近山前的扇三角洲环境,主要接收蛇绿岩物质,后期造山带不断剥蚀以及发生海侵,从而蛇绿岩物质减少,而蛇绿岩之上具有拉萨亲缘性的陆壳再旋回物质则相对增多(图10)。

图10 东巧组沉积时期的古地理示意图

蛇绿岩年代学、地球化学研究以及班怒带内增生楔岩石的物源研究,表明班怒洋在侏罗纪时期是向北俯冲的且这些研究支持东巧蛇绿岩形成于SSZ型小洋盆。如果接受东巧蛇绿岩形成于上板块的小洋盆的观点,那么其仰冲极有可能是碰撞型仰冲,即拉萨地体或具有拉萨亲缘性的微陆块进入海沟诱发了东巧蛇绿岩的仰冲,这标志着班怒洋内一条洋洋俯冲带的消亡。值得一提的是,东巧蛇绿岩的仰冲可能是特提斯域演化的一个重要的时间节点,这条洋内俯冲带的消亡可能导致了南侧新的俯冲带的开始,从而在新的俯冲带之上形成了新的SSZ型蛇绿岩,包括160-150 Ma的北拉和申扎蛇绿岩以及150 Ma的新特提斯洋蛇绿岩。

本文第一作者现为成都理工大学沉积地质研究院讲师。本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱maanlin@cdut.edu.cn与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

参考文献

[1] Boudier, F., Nicolas, A., 2018. Synchronous Seafloor Spreading and Subduction at the Paleo‐Convergent Margin of Semail and Arabia. Tectonics 37, 2961-2982.

Dewey, J., 1976. Ophiolite obduction. Tectonophysics 31, 93-120.

[2] Girardeau, J., Marcoux, J., Allegre, C.J., Bassoullet, J.P., Tang, Y.K., Xiao, X.C., Zao, Y.G., Wang, X.B., 1984. Tectonic Environment And Geodynamic Significance Of the Neo-Cimmerian Donqiao Ophiolite, Bangong-Nujiang Suture Zone, Tibet. Nature 307, 27-31.

[3] Jagoutz, O., Macdonald, F.A., Royden, L., 2016. Low-latitude arc–continent collision as a driver for global cooling. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, 4935-4940.

[4] Kapp, P., Murphy, M.A., Yin, A., Harrison, T.M., Ding, L., Guo, J.H., 2003. Mesozoic and Cenozoic tectonic evolution of the Shiquanhe area of western Tibet. Tectonics 22, 25.

[5] Li, S., Guilmette, C., Yin, C., Ding, L., Zhang, J., Wang, H., Baral, U., 2019. Timing and mechanism of Bangong-Nujiang ophiolite emplacement in the Gerze area of central Tibet. Gondwana Research 71, 179-193.

[6] Ma, A., Hu, X., Kapp, P., BouDagher‐Fadel, M., Lai, W., 2020. Pre‐Oxfordian (> 163 Ma) Ophiolite Obduction in Central Tibet. Geophysical Research Letters 47, e2019GL086650.

[7] Stern, R.J., 2004. Subduction initiation: spontaneous and induced. Earth and Planetary Science Letters 226, 275-292.

[8] Vaughan, A.P., Scarrow, J.H., 2003. Ophiolite obduction pulses as a proxy indicator of superplume events? Earth and Planetary Science Letters 213, 407-416.

[9] Wakabayashi, J., Dilek, Y., 2003. What constitutes ‘emplacement’of an ophiolite?: Mechanisms and relationship to subduction initiation and formation of metamorphic soles. Geological Society, London, Special Publications 218, 427-447.

[10] 汪明洲, 董得源, 1984. 藏北东巧组层孔虫. 古生物学报 23, 343-348.

[11] 吴福元, 刘传周, 张亮亮, 张畅, 王建刚, 纪伟强, 刘小驰, 2014. 雅鲁藏布蛇绿岩——事实与臆想. 岩石学报 30, 293-325.