原创∶黄元耕,陈中强

全篇约3642 字5图,阅读需要8分钟

长达近半亿年的二叠纪(299-252 Ma)是地质历史上的关键时期之一。当时,虽然海洋生态系统到达晚古生代以来最鼎盛的时期,但也多灾多难,早期饱受冰河时代冰封雪地之苦,晚期又遭受大规模火山事件的打击,以致95??上的海洋物种永远消失,海洋生态系统急剧退化,海洋生命重新洗牌,以新的姿态进入中生代,成就了现代海洋生态系统的雏形。与地球生命史上最大一次浩劫二叠纪末大灭绝相比,发生在此之前约8百万年前(即距今约2.598亿年前)的Guadalupian 末期生态危机事件显得名不见经传,但它却是地球生命在二叠纪末期发生重大转折的关键推手之一。今天我们根据最新的研究成果试着来揭开这次大灭绝的神秘面纱。

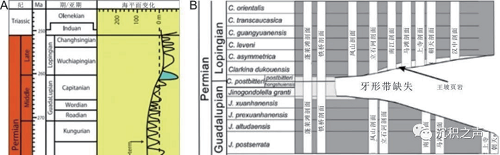

早在25年前,古生物学家就从全球化石大数据中识别出Guadalupian末期大灭绝事件,由于其发生的时间与发生在中国西南地区以四川峨眉山为中心的大火成岩省喷发事件相近,地质学家自然而然地将本次生态危机归咎于峨眉山大火成岩省喷发。越来越多的国内外专家关注和研究Guadalupian末期大灭绝事件,但是这次生态危机的模式和元凶并没有随着研究的深入而越来越清晰,反而变得更加扑朔迷离。至今,科学家对于生物灭绝率还未形成统一的认识,特别是对灭绝率的统计结果差异较大(在25-47??间),部分研究甚至认为该时期不存在突发的灭绝事件,生物多样性是逐渐减少的。此外,对大灭绝时间的厘定也有两种观点∶一种认为发生在Capitanian中期(Guadalupian 最后一个期),另一种则认为发生在Capitanian 末期。造成这些彼此矛盾的认识的主要原因在于Guadalupian-Lopingian (G-L)(即中-晚二叠世)之交发生了6亿年以来全球最大规模的海退事件(图1),使得全球缺少连续的中-上二叠统地层剖面,阻碍了对Guadalupian 末期大灭绝事件的精细研究。这次大海退同样也造成了我国华南地区绝大多数地层剖面缺失部分牙形石带生物地层记录(图1)。幸运的是,广西来宾地区在该时期处于较深的台地边缘沉积环境,海底并没有因为本次全球大海退而长时间暴露,保存了连续完整的G-L界线地层,为揭秘Guadalupian末大灭绝时期生物、环境、气候等极端事件提供了全球范围内极好的材料。

图1A)全球海平面变化图指示中·晚二叠世之交全球发生了显生宙最大的海退事件。B)Guadalupian-Lopingian 时期华南地区多数剖面存在沉积间断(通常缺失几个牙形石)(Yuan et al,2017)

广西来宾蓬莱滩地区记录了连续的中-晚二叠世之交地层序列,蓬莱滩剖面坐落在来宾市以东约20公里的红水河南岸(图2),该剖面地层序列连续,化石丰富、生物地层序列完整,在中国科学院南京地质古生物研究所金玉玕院士团队的长期努力,于2004年被国际地质科学联合会(IUGS)、国际地层委员会批准成为全球二叠系Guadalupian-Lopingian 界线层型剖面(金钉子剖面)(Jin et al.,2006)。

图2广西来宾市红水河南岸蓬莱滩剖面野外露头,显示生物礁的隆起形貌。该剖面为全球G-L界线的金钉子剖面((Jinet al.2006),G-L界线位于6k层底部。照片拍摄于上世纪90年代,由于红水河水坝的修建,剖面将会在近期被淹没。

在蓬莱滩剖面上,G-L界线时期的信息主要记录在约12米厚的地层中,可细分为7层,其中第1-4层发育一套巨厚层浅水生物台地相生物礁灰岩,在野外呈明显的地貌隆起,形成引人注目的丘状建造。苔藓虫、海绵和藻类是主要的造礁生物,其次为腕足、双壳、海百合、珊瑚、腹足、三叶虫、有孔虫和牙形石动物等造礁生物。纵观现代海洋中各类生态系统,生物礁向来是最为脆弱的部分之一,它们对海水酸碱度、温度、海平面变化极为敏感,因此,也极易被环境变化所影响。此外,生物礁在坍塌之后也需要花很长时间来复苏和重建。在蓬莱滩剖面上,如此繁盛的苔藓虫-海绵生物礁出现在Capitanian最末期,说明前人识别出的Capitanian中期灭绝事件可能并未对海洋生态系统造成严重影响。支持Capitanian中期灭绝事件的证据主要是蜓类有孔虫的生物多样性在Capitanian中期发生了大幅降低,但这可能是因为这类有孔虫的生态位很容易其它底栖生物所替代。所以Capitanian 中期整个生态系统并未受到很大打击,更没有出现结构性的破坏。

更有趣的生物密码隐藏在生物礁之上的第5-6层,地层中发育丰富的高角度交错层理、硬底构造、海百合茎滩、管状岩(piperock)构造,这些沉积构造是水深非常浅、水动力非常强的碳酸盐台地环境下的沉积产物,很好地响应了当时发生的全球大海退事件。因此,出露在蓬莱滩剖面上的苔藓虫-海绵礁可能是由于过于强烈的水动力和失去生长空间而消亡。但是,这种由于大海退而引起的高能环境可能摧毁单个的生物礁,不能导致生物礁全面坍塌和灭绝,因为海平面下降也会在向海一侧形成新的有利于生物礁生长的环境。总之,Guadalupian 末期生物礁的全面坍塌可能是其它的元凶所致。

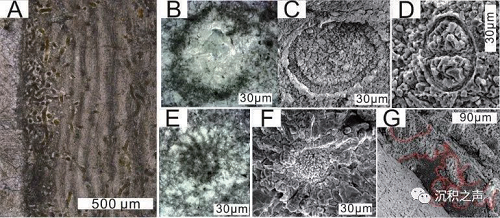

利用光学显微镜和电子显微镜,地质学家在生物礁的顶部和上覆地层(5-6层)中发现了大量的微生物痕迹(图3),并呈现出爆发式生长的模式(图4)。大量类似的微生物也是显生宙其它时期大灭绝之后海洋中的常客,譬如,微生物在二叠纪末大灭绝之后的海洋中爆发,形成了分布十分广泛的微生物岩。许多研究表明这些微生物在大灭绝之后的爆发可能与火山作用、海洋缺氧事件、海水碱化作用密切相关。特别是一些钻蚀介壳的蓝绿藻异常活跃,对海底介壳的生物侵蚀作用非常强烈。蓬莱滩剖面上微生物爆发,说明当时海洋环境严重恶化,其海水化学条件极其不利于生物礁的生长。因此,在蓬莱滩生物礁的坍塌与微生物的爆发密切相关。

图3.在生物礁上部以及上覆地层中爆发式出现的形态各异的微生物(菌藻类)

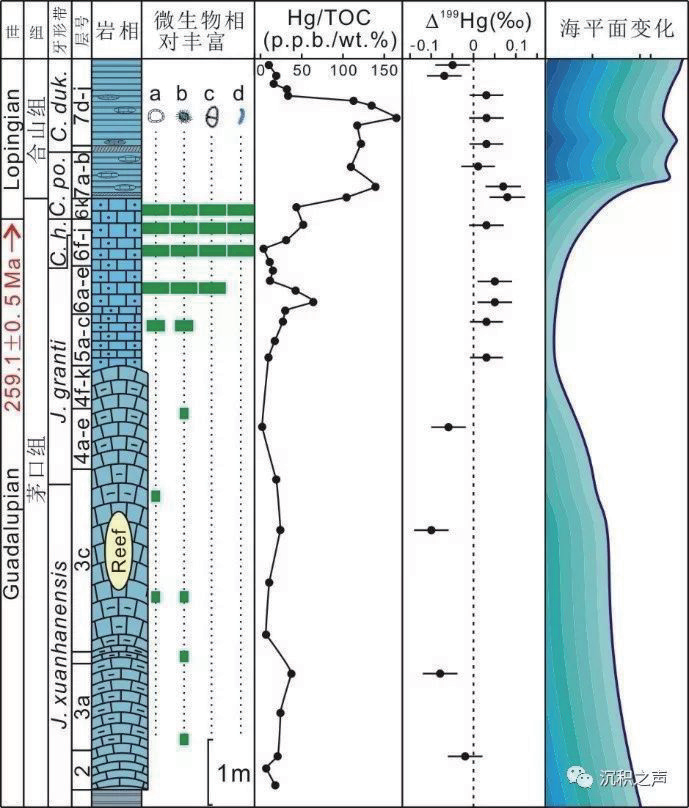

对蓬莱滩剖面地层中汞含量和汞同位素的计算发现,在微生物爆发式出现的地层中汞含量和有机质含量的比值(Hg/TOC)异常升高,汞同位素发生正偏(图4),指示沉积物中汞的来源由陆源输入为主变为以大气沉降为主。

图4 蓬莱滩剖面综合柱状图,示意微生物相对丰度变化、汞地球化学指标、海平面变化(Huang et al,2019)。

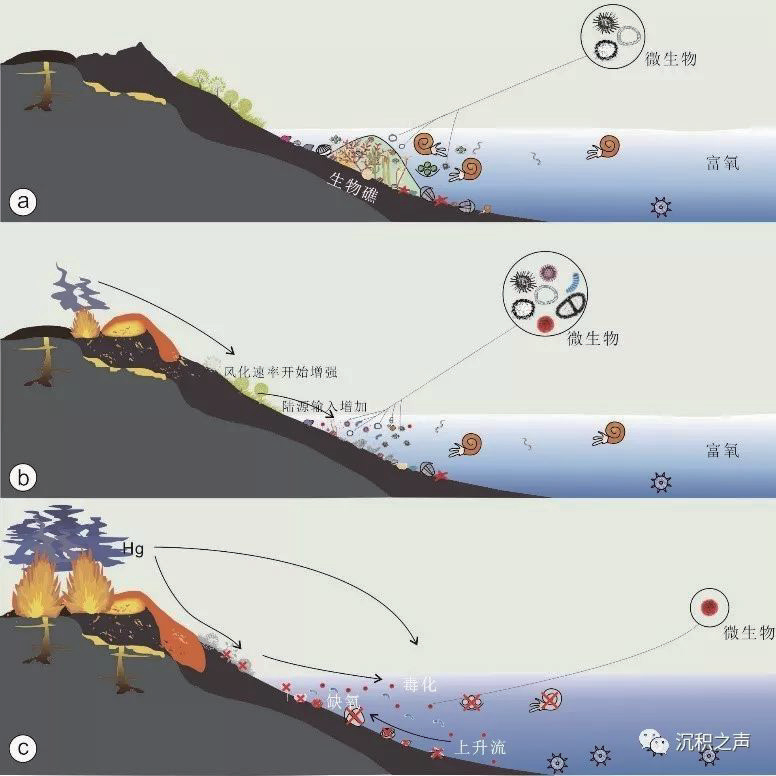

在地质历史时期,巨量大气沉降汞主要由大型火山爆发所致,因此可以用汞元素和汞同位素地球化学来示踪大型火山事件。在我国西南地区,以今天的峨眉山地区为中心覆盖着超过30万立方公里的玄武岩(峨眉山大火成岩省),静静的向我们展示着一场超级大火成岩省强烈爆发后留下的产物,科学家通过放射性同位素测试年龄的方法将这次大型超级火山爆发的时间厘定到Guadalupian末期(Zhong et al,2014),与蓬莱滩剖面上所记录的汞地球化学指标的波动时间一致。因此,蓬莱滩剖面记录的汞地球化学指标的波动很可能是由峨眉山大火成岩省强烈喷发而发引起的。同时,通过元素地球化学指标计算出来的大陆风化指标(CIA)明显增强,说明在Guadalupian末期火山爆发造成的温度突变、陆地风化增强、陆源营养物质输入增加,导致了海水强烈富营养化。此外,多硫同位素分析也显示缺氧海水在此时也频繁经过上升流从深水水域上升至浅水水域(Zhang et al,2015),污染浅水生态环境,从而刺激了微生物在蓬莱剖面的第5-6层中爆发,导致海洋环境进一步恶化,再加上大海退引起的海平面下降,这些因素共同导致了生物礁的全面坍塌,同时部分底栖生物(如,腕足类、巨型双壳等)也随之消失(图5)。

随后,汞元素指标最大的异常出现在第7层,也就是Wuchiapingian 最早期,指示了峨眉山超级大火成岩省大规模爆发,其结果是导致海洋环境恶化加剧。一般来说,游泳生物因其具有更好的移动能力总是比底栖生物更容易在大灭绝中幸存下来。但是,Wuchiapingian 最早期除了大部分底栖生物消失外,部分游泳类型生物(如部分牙形石和菊石)也随之消失(图5),反映当时海洋环境波动之剧烈。因此,这些最新研究结果进一步证明了峨眉山大火成岩省的强烈喷发是导致Guadalupian 末大灭绝的真正元凶。

图5卡通图示意火山作用(峨眉山大火成岩省喷发)与微生物爆发和生物礁坍塌、底栖生物灭绝的关系。a)灭绝前繁盛的生物礁生态系;b)海平面下降及海洋环境恶化导致生物礁瓦解,微生物开始繁盛;c)大规模火山爆发造成底栖生物的消失及部分游泳类型生物的灭绝

地球生态系统在显生宙5亿多年历史中历经了数次惨烈的大灭绝的洗礼,最终都顽强地从废墟中重生,并且持续发展,比以前更加繁荣昌盛。到了人类世(Anthropocene)的今天,研究显示目前物种灭绝率显著高于自然状态下的灭绝率,生物多样性的锐减不是将要来临,而是正在发生,第六次大灭绝的阴云始终笼罩在我们头上。毫无疑问,地球生态系统最终一定能从第六次大灭绝之后复苏过来并重建,但是,那时的主宰不一定是人类。因此,我们有必要深入理解深时大灭绝事件发生的机理和生物、生态系统的抗灾能力,总结其规律,以古鉴今,为现今生态系统的保护和管理提供建议。

本文仅代表作者本人的观点和认识。欲知更多详情,建议直接阅读参考文献。

作者单位∶中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室

主要参考文献

[1] Huang Y, Chen Z-Q, Wignall PB,Grasby SE,Zhao L, Wang X, Kaiho K.2019. Biotic responses to volatile volcanism and environmental stresses over Guadalupian Lopingian (Permian) transition.Geology 47:175-178.doi:10.1130/G45283.1

[2] Jin YG, Shen SZ,Henderson CM,Wang xD,Wang W,Wang Y, Cao cO, Shang QH. 2006. The Global Stratotype Section and Point(GSSP) for the boundary between the Capitanian and Wuchiapingian stage(Permian).Episodes 29:253-262.

[3] Yuan DX, Shen SZ, Henderson CM.2017. Revised Wuchiapingian conodont taxonomy and succession of South China. Journal of Paleontology 91:1199-1219.doi: 10.1017/ipa.2017.71

[4] Zhang GJ,Zhang XL, Li DD, Farquhar J Shen SZ, Chen XY, Shen YA.2015. Widespread shoaling of sulfidic waters linked to the end-Guadalupian (Permian) mass extinction.Geology 43:1091-1094.doi:10.1130/G37284.1

[5] Zhong YT, He B,Mundil, R,Xu YG.2014.CA-TIMS zircon U-Pb dating o flic ignimbrite from the Binchuan section: implications for the termination age of Emeishan large igneous province. Lithos 204,14-19.doi:10.1016/J.lithos.2014.03.005