原创∶刘昕羽 胡修棉等

全篇约2926 字5图,阅读需要6分钟

处在浩瀚的宇宙中,地球仿佛是广阔草原上的一粒尘埃,虽然渺小,却是人类赖以生存的唯一家园。地球历经沧海桑田、物转星移,形成了现今的大海、山峰、峡谷、河流、平原、沙漠、丘陵、高原等独特的地貌单元。人类在与地球不同地貌单元互动的过程中收获了很多∶艺术家创作了不朽画作、诗篇,探险家征服了高峰和密林,自然的馈赠使得人类文明生生不息,对于地质学家而言,地貌单元还是地球留下的"纪念册",他们通过研究包括岩石、黄土、沙滩、生物遗骸等在内的各种组成部分,逐渐揭开地球的前世今生。

从中国古代的天圆地方,到欧洲的地理大发现,再到人类摆脱束缚飞向太空,人类对于地球的认识不断深入,地球在人类心中的形象越来越接近真实。自工业革命以来,科学技术的突飞猛进为人类进一步探索地球提供了可能。人类的目光逐渐投射到生命的起源之地∶海洋。人类的触角不断向深海延伸,通过探测器或大洋钻探技术向地球更深处进发。

这期就让我们来聊聊白垩纪黑色页岩与大洋缺氧事件

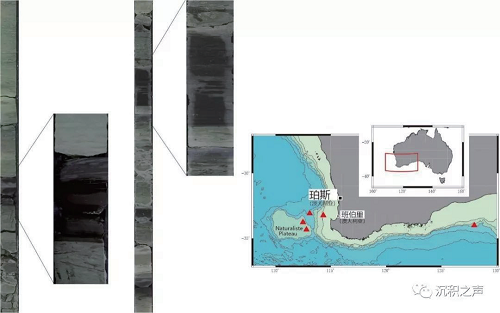

自20世纪60年代起,随着DSDP-ODP-IODP等大洋钻探项目开展,科学家们陆续在全球北大西洋、南大西洋、太平洋、南大洋等远离陆地的远洋环境(缺乏大陆来源的物质的沉积环境)和陆地剖面发现了具有等时性的白垩纪黑色页岩层(图1,图2),含有异常丰富的有机质(通常总有机质含量大于1%,代表着当时大洋缺氧的环境(Arthur and Sageman,1994),引起了科学家们的广泛关注与研究,被命名为"白垩纪大洋缺氧事件"(Oceanic Anoxic Events,简称OAEs,Schlanger and Jenkyns,1976)。半个多世纪以来,几代科学家们投身到该事件研究中,逐步揭开了其不为人知的地质变迁历史。

图1 IODP369航次(369-U1513D-19R-2&4R-3 )与OAE2有关的黑色页岩层(图源IODP JRSO.)

图2意大利中部Vispi Quarry 剖面野外照片,中部黑色页岩约1米,为OAE2大洋缺氧事件层,上下地层为规则层状灰白色远洋灰岩(图源胡修棉)

这些白垩纪远洋环境下的黑色页岩层是如何形成的?又是如何与白垩纪大洋缺氧事件联系到一起的呢?

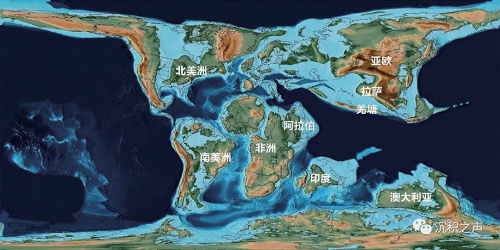

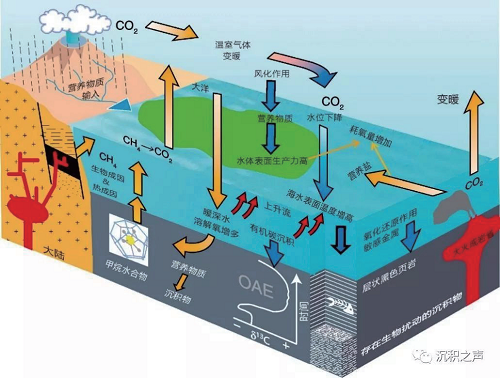

纵观白垩纪历史,与现今我们所生存环境不同,当时全球板块运动十分活跃。随着泛大陆的解体,南美洲、非洲、澳大利亚、印度等陆块向各自向不同的方向漂移(图3),引发了大规模的海底火山活动等一系列地质事件,全球海陆格局随之发生巨大变化。在海底火山喷发过程中,释放出大量的CO2、CH4等气体,一部分CO2进入大气圈,使得大气中的CO2含量不断增高。据研究,白垩纪中期大气CO2浓度为现今的9倍,即使到白垩纪末期,大气中CO2浓度也为现今的1.5倍(Wallmann,2001; Donnadieu et al,2006 )。CO2、CH4等火山喷发释放的气体和高温岩浆引起的全球变暖被认为是引起大洋缺氧的主要驱动因素∶(1)一方面,降低了海水表层氧气溶解度,造成海水缺氧;(2)另一方面使得陆地风化增强,营养物质输入增加,海洋初始生产力增加,耗氧量也随之增大;(3)大洋翻转环流的减弱和海水分层的强化减弱大气氧气、上层富氧海水和下层缺氧海水的流通。另一部分CO2溶解在水中造成海水酸化,同时释放的大量还原金属元素及H2S、甲烷等还原性气体的氧化也会消耗大量溶解氧,促进海底进一步缺氧。

图3 晚白垩世Cenomanian期古地理图(距今~95Ma 图源GPLATE)

此外,海底岩浆活动也会使大洋盆地容积发生变化,引起海平面升高,在全球范围内海洋面积增大使得陆地面积萎缩,这种现象称为"海侵"。科学家们发现,白垩纪海侵最盛时,陆地面积只有现今的83%(Barron,1983)。海侵的最直接后果是陆地岩石风化的减弱和植物生长面积的减少,阻碍了大气CO2浓度降低,一系列的正反馈变化使得当时的气候环境十分恶劣。

人们常常惊叹于海洋的自我调节能力,但我们应该知道,海洋的自我净化功能主要建立在海水的循环作用之上。海洋底水循环就如人类的血液循环(许靖华,2006),只有流通的海水才能自我调节。人类通过肺吸入O2,排出CO2,通过血液循环保证氧气供给,持续进行生命活动。海水的流通很大程度上依赖于海洋中热梯度即不同纬度、不同深度之间的温差。然而,在极端温室情况下,两极与赤道地区热梯度下降,同一地区在垂向深度上,热梯度也是减弱的,深水与浅水地区温差变小,海水发生停滞。白垩纪时期全球纬度温度梯度约为0.15-0.3℃/1°,远小于现今0.73℃/1°(Spicer RA.et al.,1992)。海水的停滞就如人类患上了肺炎,一旦肺功能受损,海水底部缺少氧气供给,形成缺氧环境。

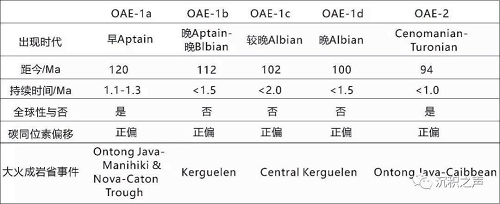

以上所述的种种原因,都可以算作是大洋缺氧事件的推动者和啦啦队。事实上,在白垩纪中期(120-90Ma)时期,至少发生过5次不同程度、不同范围的大洋缺氧事件。以从早到晚出现的顺序OAE1a即Selli事件(~120 Ma)、OAE1b、OAE1c、OAE1d、OAE2(~94Ma)(表1),各事件发生的地质年代、持续时间、范围以及碳同位素特征不尽相同,有兴趣的读者可以自行查阅相关文献资料。

表1 白垩纪大洋缺氧时间基本特征

讲完了大洋缺氧事件的基本情况以及诱发因素,我们的主角黑色页岩终于闪亮登场了。在生活中,一株枯死的植物,若长时间不管,便会在空气中慢慢被氧化分解,这一过程中必不可少的是充足的氧气。在有机物氧化时,O2消耗量等于CO2产生量,两者之间存在着此消彼长的关系(Tans et al,1993)。当大洋缺氧事件发生时,海水中CO2溶解量增多以及温度上升都将导致海洋中O2含量减少。由于O2含量下降,海洋环境中原有的各类生物失去O2的供给,大量死亡。生物死亡沉降到海底,由于O2不足,其尸体久久不能氧化分解,进而发生堆积。大量的生物有机质未被分解,而被直接埋藏,在海底封印了几千万年,最终形成了被科学家们所发现的富有机质的黑色页岩层(图4)。

图4白垩纪大洋缺氧事件形成模式图(据Robinson,2017 修改)

黑色页岩是许多大型油气田的烃源岩(或生油岩)。据不完全统计,全球85%上的烃源岩形成于侏罗纪-白垩纪时期;60%上烃源岩形成于白垩纪中期,例如西西伯利亚、波斯湾、北海、墨西哥地区、美国丹佛盆地以及我国陆相沉积的松辽盆地。大西洋两岸大多数油田的烃源岩均为白垩纪大洋缺氧事件形成的黑色页岩(许靖华,2006)。

大洋缺氧事件时期的气候和环境变化改变了地球上生命体的生存环境,使得该时期的生物更替演化速度加快。海洋浮游生物、底栖有孔虫、双壳类、陆地植物等都存在着不同规模的新生与灭绝。

物极必反,否极泰来,老祖宗的智慧即使放在更广阔的时间尺度上也是受用的。地球系统中牵一发而动全身。中学生物课告诉我们,生命体内无时无刻都在进行着生化反应,维持其动态平衡,地球系统也是如此。大量的地质证据表明,大洋缺氧事件尽管"加热"了地球,使全球增温,随之而来的动态平衡也使得气温往相反的方向变化。

那么,地球从"热"温室气候到"冷"温室气候又是如何过渡的呢?"冷"温室气候又有哪些特征和故事呢?欲知后事如何,且听下回分解。

本文第一作者刘昕羽系南京大学地球科学与工程学院硕士生。

本文属作者本人的理解,欲知更多详情,请阅读以下原始文献。

主要参考文献

[1] Arthur M A, Sageman B B.Marine black shales: depositional mechanisms and environments of ancient deposits. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1994,22(1):499-551.

[2] Schlanger S O, Jenkyns H C. Cretaceous oceanic anoxic events:causes and consequences. Geologieen Mijnbown, 1976,55(3-4):179-184.

[3] Wallmann K. Controls on the Cretaceous and Cenozoic evolution of seawater composition, atmospheric CO2 and climate.Geochimica et Cosmochimica Acta,2001, 65(18):3005-3025.

[4] Donnadieu Y, Pierrehumbert R, Jacob R, et al. Modelling the primary control of paleogeography on Cretaceous climate. Earth and Planetary Science Letters, 2006, 248(1-2)0-437.

[5]Barron Eric J.A warm, equable Cretaceous: The nature of the problem.19(4):0-338.

[6] Spicer R A, Corfield R M. A review of terrestrial and marine climates in the Cretaceous with implications for modeling the greenhouse Earth. Geological Magazine,1992,129;169-180

[7] Tans P.P., Berry J.A., Keeling R.F.Oceanic 12C/13C observations:a new window on ocean CO2 uptake.Global Biogeochemical Cycles,1993,7(2):353-368.

[8] Robinson S A, Heimhofer U,Hesselbo S P,et al. State of the Science: Mesozoic climates and oceans-a tribute to Hugh Jenkyns and Helmut Weissert. Sedimentology, 2017,64:1-5

【9】许靖华.搏击沧海∶地学革命风云录.地质出版社,2006.