原创∶栾晓聪

全篇约4227字,9图,阅读需要6分钟

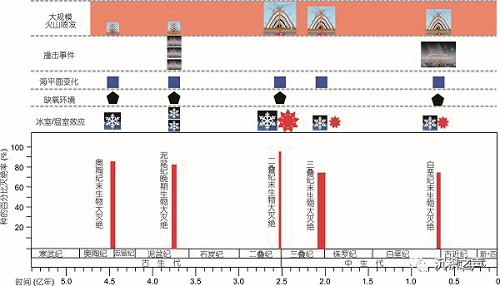

提起陨石,人们脑海中常常浮现出的是燃烧着烈焰的庞然大物从空中呼啸而下、毁灭一切的场景(图1)。在相关的文艺作品中,如好莱坞经典科幻电影《天地大冲撞》中陨石也被认为是灭世者般的存在。诚然,陨石撞击地球的后果可能是灾难性的,在地质历史时期的五次生物大灭绝中,有两次被认为和撞击事件有关,其中包括泥盆纪晚期生物大灭绝和导致恐龙消失的白垩纪末大灭绝(图2)。虽然相关研究的可靠性还有待进一步验证,但仍然可以看出,这一天外来客给人们留下的印象实在不太好。

图1陨石想象图(来自Pixabay)

图2地质历史中五次生物大灭绝与火山喷发、撞击事件和全球性环境变化的对应关系(沈树忠和 张华,2017)

然而很少有人想到,陨石带给我们的或许并不仅仅是灾难,还有可能带来生物多样性的繁盛,这一点首先要从什么是陨石开始谈起。

"陨石是起源于外太空,坠落在地面的固体碎片。它的来源是小行星或彗星,对地球的表面及生物都有影响。在它撞击到地表之前称为流星。陨石的大小范围从小型到极大不等(维基百科, htps//en.wikipedi a.org/wik iMeteorite )。"

在落向地球的天外来客中,直径大于1 cm的被称为陨石(meteorites),现存已知的最大陨石是1920年在纳米比亚Grootfontein 地区发现的Hoba铁陨石,长2.7米,重60吨(图3A),而导致白垩纪末生物大灭绝的那颗小行星直径可能超过10km;直径在2mm与1cm之间的陨石颗粒因其较小的质量,常在进入地球大气圈中就燃烧殆尽,成为我们常见的流星(meteors),仅仅留下纳米级的烟尘颗粒落入地球表面;直径更小的颗粒,由于质量非常微小,熔蚀程度反而可能较小,则落在地表的数量更多,其中又以0.2mm 到0.4mm 的最为常见(图3B),这些微小的颗粒被称为微陨石(micrometeorites)或者流星尘(stardust)。在漫长的地质历史中,这些被沉积掩盖的古老陨石(微陨石)是地球甚至宇宙信息的忠实记录者。

图3(A)左图示Hoba铁陨石(来自Pixabay),(B)右图示隐晶质微陨石(Larsen,2017)

这不,来自瑞典隆德大学Birger Schmiz 联合美国学者共同发掘出了一批陨石(微陨石)背后的故事。中奥陶世达瑞威尔期,全球沉积记录中陨石化石异常富集(图4),且多数属于L型普通球粒陨石(L-Chondrite,指铁-镍金属元素含量在7~11%普通球粒陨石)。学者们根据其40Ar-39Ar年龄以及稀有气体21Ne的宇宙射线暴露年龄(Cosmic Ray Exposure,CRE,可以指示陨石在宇宙空间中暴露的时间长度),推断这些陨石化石是470±6 Ma前一颗直径在150公里的小行星碎裂的产物(小行星碎裂事件,the L-Chondrite parent body breakup )。早在2008年,Schmitz便注意到该时期也是奥陶纪生物大辐射(Great Ordovician Bio diversification Event )的关键时期。通过采集波罗的海地区Hlekis-Thorsberg、Killrod Fagelsang剖面以及华南普溪河-分乡剖面的大量海相灰岩样品,Schmitz在其中发现了L型球粒陨石成因的铬铁矿(Chromite)(图5),含量为每公斤沉积物1-6颗不等。这些天外来客首次在Lenodus variabilis 牙形生物带中富集,同时对应着同位素187Os/188Os负漂,指示了地球外部物质的异常输入。而以波罗的海地区为代表,全球腕足动物的分异度也在此时急剧增加,达到了大辐射的高潮。据此,Schmiz认为小行星碎裂事件和生物大辐射在时间上是一致的,可能具有成因上的潜在联系,但彼时并未阐述具体的形成机制,所以并未得到国际同行的广泛认可。

图4坠落在466 Ma灰岩中的陨石化石,周围可见还原环,顶部见头足类化石(John Weinstein/Field Museum摄)

图5球粒陨石成因的铬铁矿在瑞典和华南中奥陶统里的分布,含量可达每公斤沉积物4-6颗(修改自Schmiz等,2008)

一个新的假说的提出有赞成的自然就有反对的声音。2017年,瑞典学者Anders Lindskog在Hallekis-Thorsberg 剖面上采集了碎屑错石,利用U-Pb测年将相关地层的绝对年龄校正为467.50±0.28Ma,并结合前人发表的陨石CRE年龄,否决了小行星碎裂事件和生物大辐射存在时间上的关联。

Schmitz课题组并没有放弃。他们进一步寻找证据,最新的研究成果发表在ScienceAdvances期刊上。这一次,该研究团队通过3He元素含量异常,结合陨石的CRE年龄、Os同位素漂移等证据,以更高的精度对Hallekis剖面的相关地层进行了深化研究(图6),进一步确认了小行星碎裂事件发生在L.variabilis 牙形生物带内,并认为这一事件给地球带来了大量的地外物质,包括陨石和微陨石。另外发现在碎裂事件后,波罗的海地区发育著名的Talsten低位域沉积,指示相对海平面从高位开始下降,并且该时期海退与全球范围内海退一致。

图6 瑞典南部Hllkis 剖面中奥陶统。图示小行星碎裂事件点之下,富集非球粒陨石,海平面较高;而在事件点之上,L型普通球粒陨石的含量比超过99??且海平面下降,并发育著名的Taljsten低位域沉积(修改自Schmitz 等,2019)

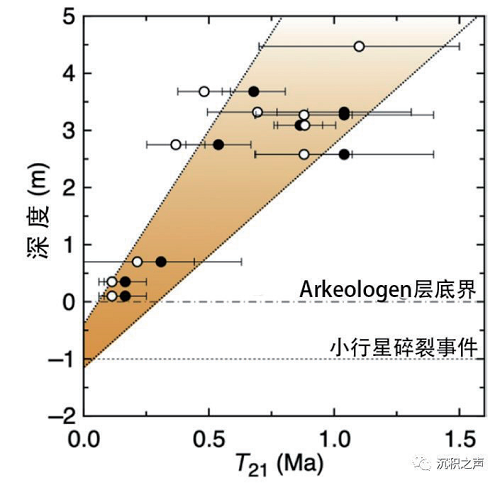

特别地,Schmitz 还指出Lindskog 等在CRE年龄上采用了错误的置信区间。最新的结果表明,剖面中发育的陨石化石CRE年龄十分合理,即越新的地层中埋藏的陨石在宇宙中暴露的时间越长,而沉积厚度和CRE年龄的相关性研究也表明,T21=0时与推断的小行星碎裂事件点完全一致(图7)。另外,Lindskog的测年结果和目前国际上通用的奥陶纪年代地层的绝对年龄存在较大差别,具有一定争议,并不能据此否定碎裂事件和大辐射时间的一致性。

图7Hallkis-Thorsberg 剖面陨石化石中21Ne的CRE年龄(T21)与埋藏深度交汇图,橙色阴影显示CRE年龄的置信区间,Arkeologen层底界为陨石化石开始发育的层位(修改自Schmitz等,2019)

那么,现在问题的关键便在于,发生在外太空的小行星碎裂是如何促进地球的生物大辐射呢?

前文提到,小行星碎裂事件给地球带来了大量的地外物质。具体多少呢?有没有办法来估算?Schmiz及其合作者在南极收集了近3000枚的现代微陨石标本并使用氢氟酸消解,其中大约600颗是普通球粒陨石,但消解后仅仅发现了一颗铬铁矿。相关研究表明球粒陨石坠入地球的过程中,并不会熔解掉铬铁矿颗粒(图8)。那么,根据在波罗的海地区地层中发现的铬铁矿数量来估算,小行星碎裂事件发生后,每公斤沉积物中的球粒陨石数量可以达到惊人的3万枚。通常地球每年会接收超过40000吨的地外物质,大约等同于一千辆半挂卡车的重量,而在碎裂事件发生后,每年可以落下等同一千万辆半挂卡车重量的地外物质,是事件之前的一万倍,并持续了上百万年。

图8现代南极融熔类型微陨石标本中的铬铁矿颗粒(左侧亮灰色部分),未发现铬铁矿颗粒有熔化迹象(Schmitz 等,2019)

数量如此之多的陨石和微陨石,必然会对地球生态系统产生影响。众所周知,目前我们正经历显生宙第三次冰期,地球处于两极有冰的"不正常状态"。晚奥陶世,北非、南非和南美发育大量冰川沉积,指示当时位于南半球高纬度地区的冈瓦纳大陆被冰雪覆盖,地球处于单极有冰的状态,是显生宙第一次冰期中最寒冷的时候。值得一提的是,虽然奥陶纪末期仅是"单极有冰",但其冰盖体积达1.5亿立方千米,是现在地球两极冰盖体积的6倍有余。前面提到,小行星碎裂事件界面之上发育Tljsten低位域沉积,代表全球性的海退,这一次海退可能正是冰川形成的结果,意味着全球气候从中奥陶世就开始变冷了。同时,碎裂事件与冰期的耦合暗示着小行星碎裂带来的"陨石雨"正是地球降温的罪魁祸首,具体原因可能包括∶(1)遮天蔽日的尘埃大量反射了阳光,使地球吸收不到足够的热量;(2)微陨石落入海洋,促进浮游自养生物的繁盛,降低了大气中CO2浓度。

奥陶纪初期,地球处于温室时期,年均海水表层温度可达42C,降温后凉爽的气候无疑更加适合地球生命的进一步演化。同时,由于陨石(微陨石)是在上百万年间逐步落向地球的,全球环境也是逐渐变冷的,这让地球生命可以渐进适应并最终受益于这一环境变化。这样的气候环境使不同温度梯度下的生物在同一时期繁盛,从而引起新的物种呈爆发性地出现,最终呈现为奥陶纪生物大辐射。

Schmitz及其研究团队的研究成果,不仅给"邪恶"的陨石正名,同样给正在经历显生宙第三次冰期和"第六次生物大灭绝"的我们以启迪和思考。

知识BOX

奥陶纪生物大辐射(Great Ordovician Biodversification Event )的相关概念最早由美国著名进化学家Sepkoski在上个世纪七、八十年代提出,是指发生在奥陶纪特别是早、中奥陶世的海洋生物多样性急速增加事件,表现在目及以下分类阶元。这次辐射的重要性在于拓展了生物在海洋内的生态领域,使群落结构出现多样化、复杂化。如果说寒武纪生命大爆发形成了地球生命之树的主干,那么奥陶纪生物大辐射就使其变得枝繁叶茂。大辐射期间,大量新生类群出现,原有生物类群也经历了大幅度演替--古生代演化动物群逐渐取代了寒武纪演化动物群在海洋生态系统中的主导地位,并作为枢纽,奠定了未来向现代演化动物群演替的基础。

奥陶纪生物大辐射概念图,图示三大演化动物群属的数量与时间的变化关系(修改自Haper等,2015)

研究者们复原了奥陶纪生物大辐射之后的场景,包括了各种不同生态类型的生物,有头足动物、珊瑚、腕足类等等,这些生物生态分层良好,有些生物是掘穴的,生活在底部,有的生活在表层,有的是游泳,到处游荡来捕食。另外一些生物比如藻类,还可以生存在不同的水体层次中。

奥陶纪生态复原图(John Sibbick 绘)

关于其背景机制众说纷纭,目前主要包括生物自身演化规律(内因)和构造运动、气候环境变化等因素(外因)。生物内因主要包括三种机制∶(1)竞争,日益增长的空间需求使得生态位特化,生态分层愈加明显,促进生物向新的环境拓展;(2)浮游生物演化,浮游动、植物的大量增长使得食物链更加复杂化;(3)捕食,即捕食者的辐射导致了生物间的"军备竞赛",包括钻孔行为增加,生物移动性增强以及进化出骨骼用以保护自身等等。

生物自身演化一度被认为是辐射的主导因素,但越来越多的证据表明内因可能在局部区域或者群落演化上占据主导,在更大的尺度上,非生物外因或许起到更重要的作用。目前的主要假说包括∶(1)全球构造活动加剧;(2)海平面升高;(3)海底氧气含量增加;(4)初级生产力增加;以及本文提到的(5)全球气候变冷和(6)天外物质撞击地球。不同的看法在某个程度上都可以得到证明,说明其背景机制可能极其复杂,各因素之间不是孤立的而是相互关联的。本文的观点虽然还有待进一步验证,但无疑为奥陶纪生物大辐射的背景机制研究打开了一个崭新的视角。

本文仅代表作者本人的观点和认识。欲知更多详情,建议直接阅读参考文献。

作者系中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员

主要参考文献

[1] Field Museum."Dust from a giant asteroid crash caused an ancient ice age. ScienceDaily. September 18,2019.

[2] Harper,D.A.T.,Zhan, R.B., Jin, J,2015. The Great Ordovician Biodiversification Event: Reviewing two decades of research on diversity's big bang illustrated by mainly brachiopod data. Palaeoworld,24:75-85.

[3] Larsen, J.,2017. In search of stardust: amazing micrometeorites and theirterestrial imposter. Voyageur Press, Minneapolis.

[4] Lindskog, A., Costa, M.M, Rasmussen, C.M.O,et al.,2017. Refined Ordovician timescale reveals no link between asteroid breakup and biodiversification. Nature Communication 8, 14066.

[5] Schmitz,B., Farley, K.A.,Goderis,S.,et al,2019. An extraterrestrial triger for the mid-Ordovician ice age: Dust from the breakup of the L-chondrite parent body. Science Advances, DOl:10.1126/sciadv.aax4184

[6] Schmitz,B.Harper, D.A.T. Peucker-Ehrenbrink, B.,et al.,2008. Asteroid breakup linked to the Great Ordovician Biodiversification Event.Nature Geoscience 1, 49-53.

[7] Servais, T.,2018. The Great Ordovician Biodiversification Event(GOBE): definition, concept and duration. Lethaia, 51(2):151-134.

【8】沈树忠,张华,2017.什么引起五次生物大灭绝?科学通报,62(11)∶1119-1135.

【9】詹仁斌,靳吉锁,刘建波,2013.奥陶纪生物大辐射研究∶回顾与展望.科学通报,58(33)∶3357-3371.