张来明,王成善

1.古地貌重建为什么重要?

由于太阳辐射在地球表面分布的差异,温度具有大致按纬度分布的特征,这与“climate”一词最初的含义不谋而合。古希腊哲学家Parmenides最早用“klimata”(希腊语)来形容“太阳辐射按纬度分布(latitudinal changes of solar radiation)”或“地球的倾斜面(the slope of the earth from equator to pole)”。中国古人很早就意识到地貌对气候的影响,“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,气候会随着地貌变化而产生变化,使陆地气候具有鲜明的地域特征。因此,对陆地古气候指标的理解和对比应置于古地貌背景下,正确理解古地貌演化是准确重建陆地古气候的先决条件(Zhang et al., 2021)。

从更大的尺度上讲,地貌变化(山脉和高原隆升)将对大气环流系统产生重要的影响,这种区域性乃至全球气候系统变化进一步增加了陆地气候系统的复杂性和多样性(Huntington and Lechler, 2015)。首先,地貌变化是控制季风系统及其演化的重要因素,例如印度与亚洲大陆碰撞导致青藏高原隆升,使东亚季风成为全球最强、影响范围最广的季风。其次,造山带和高原隆升导致的岩石剥蚀风化加强会直接影响全球碳循环和气候,例如热带-亚热带地区的大范围山脉隆升可能会触发地球向“冰室气候”的转变。

2. 羽毛恐龙的生存环境有什么特殊性?

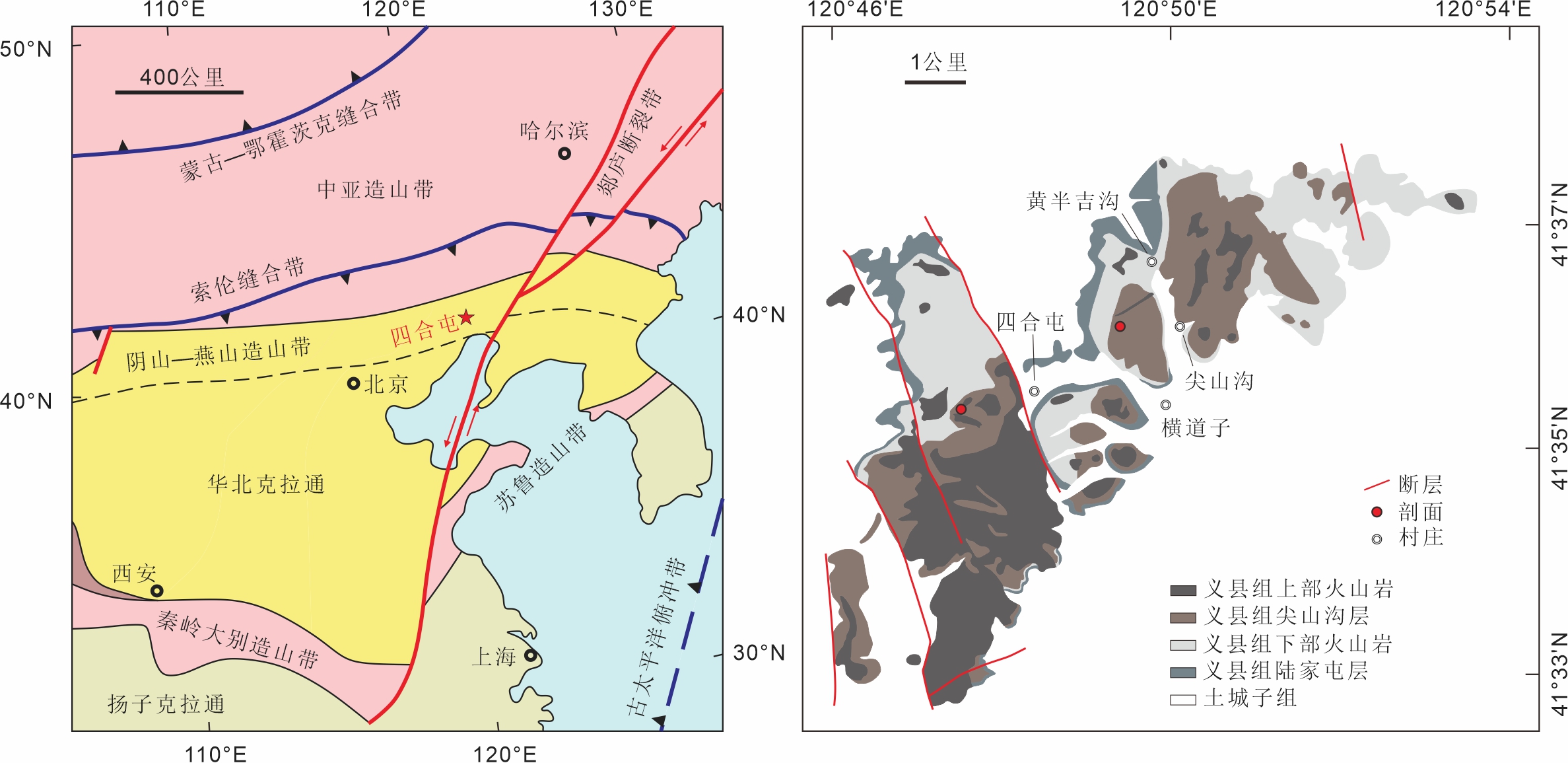

“燕山运动”是华北乃至中国东部至关重要的一次构造作用, 表现为晚中生代东亚周缘多板块汇聚导致的数次挤压和伸展事件,包括中侏罗世晚期(~165 Ma)、早白垩世(~138 Ma)的幕式挤压变形,和早白垩世的岩石圈伸展(克拉通破坏;峰期约为125 Ma)。构造运动诱发了大陆岩石圈结构构造和表层系统巨变, 形成了一系列山脉如阴山—燕山、贺兰山等,对中国地貌轮廓的奠定具有重要意义(朱日祥和徐义刚, 2019)。

图1 (左)华北克拉通构造简图;(右)四合屯地区地质简图。修改自Zhang et al.(2021)

图2 (左)中华龙鸟的正型标本,来自中国地质博物馆官网http://www.gmc.org.cn/detail/736.html;(右)中华龙鸟复原图,来自https://www.q-files.com/prehistoric/how-dinosaurs-lived/feathered-dinosaurs

辽西地区位于华北板块北缘与阴山—燕山造山带东段(图1),早白垩世时期以“戴氏狼鳍鱼—东方叶肢介—三尾拟蜉蝣”为代表的热河生物群在该地区蓬勃发展。20世纪中叶以来,古生物学家在辽西义县组地层中相继发现大量珍贵的古生物化石,包括早期鸟类、羽毛恐龙、原始哺乳类动物和早期被子植物等,例如著名的“圣贤孔子鸟”和“中华龙鸟”(图2)等(Xu et al., 2012)。这些鸟类和恐龙化石除保存完整硬体部分外,还保存了羽毛、“羽毛”状皮肤衍生物和皮肤印痕等软体组织。与被火山灰和火山碎屑掩埋的庞贝古城一样,前人认为地质历史时期的火山射气岩浆喷发(phreatomagmatic eruption)形成的火山碎屑质密度流(一种微细火山灰(尘)和岩浆气组成的高速炙热流体)导致了生物的集群死亡和埋藏(Jiang et al., 2014)(图3)。

图3 印尼Anak Krakatau火山于2018年12月发生的火山射气岩浆喷发,图片来自印尼国家灾害管理局发言人苏托波的推特

尽管始祖鸟羽毛与现生鸟类羽毛的相似性似乎暗示了羽毛的起源与飞行有关。但在地表奔跑(ground-dwelling runners)的兽脚类恐龙早已演化出了羽毛,显示早期羽毛不具备飞行的功能,而是可能与保温和/或炫耀有关(Xu et al., 2012)。早白垩世陆地气候环境演变可能对羽毛恐龙的演化发挥了重要的作用,前人基于爬行动物牙齿和骨骼的氧同位素等方法指出辽西地区早白垩世年平均温度约为10 °C(Amiot et al. 2011),这与同时期较温暖的海相温度(25-35 °C)形成了鲜明的对比(O'Brien et al., 2017),可能反映了较高的区域地貌。

3. 古气候和古地貌重建告诉我们什么?

古土壤(paleosol)是地质历史时期形成的土壤,具有特殊的沉积特征,如土壤发生层、根迹、土壤构造等(Tabor and Myers, 2015)。古土壤的物理、化学特征与它们形成时期的气候和环境条件密切相关,蕴含丰富的古环境、古气候、古植被与古水文信息。此外,古土壤中经淋滤和淀积作用形成的自生碳酸盐的稳定同位素组成也是重建古气候演化的重要工具(图4)。与使用传统氧同位素重建古温度不同,碳酸盐团簇同位素(Clumped isotopes)古温度计不需要获得碳酸盐形成时水体的氧同位素成分,通过分析古土壤碳酸盐中13C18O16O2-2离子的相对丰度,可以直接获得古土壤碳酸盐形成时的温度(Huntington and Lechler, 2015),具体可阅读沉积之声《碳酸盐团簇同位素:不仅仅是“地质温度计”》。

图4 理想的土壤剖面和典型的古土壤剖面示意图,修改自Tabor and Myers(2015)。B层通常包含不同的物质或具有不同的土壤结构,其相关特征能够用来重建土壤形成时的气候状况

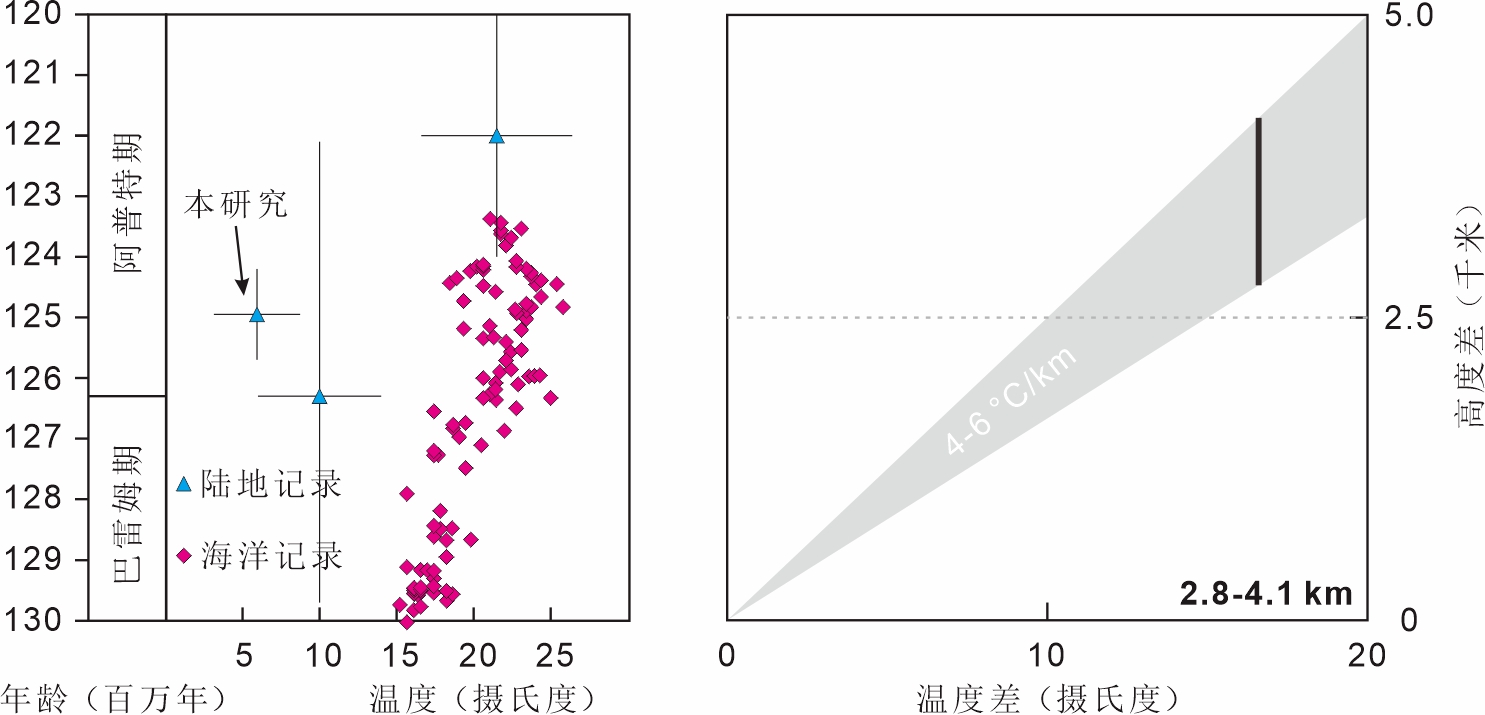

Zhang et al.(2021)利用古土壤中形成的碳酸盐结核的团簇同位素重建了早白垩世辽西地区的古温度。研究发现约1.25亿年前,辽西地区年平均温度与现今东北地区类似,约为6 °C,而同时期同纬度地区海水表层年平均温度约为 15-35 °C(O'Brien et al., 2017),反映早白垩世辽西地区可能具有较高的古海拔,根据高度温度梯度重建出的古海拔约为3-4 km(图5)。这说明早白垩世辽西地区的羽毛恐龙生存在高海拔地区,冬季栖息地会被冰雪覆盖并可能伴随着剧烈的火山喷发(图6)。前人基于早白垩世A型花岗岩中热液锆石具有的异常负的氧同位素成分,指出中国东北地区存在大陆冰川(Yang et al., 2013)。华北北部盆地中上侏罗统沉积物碎屑锆石年代学数据指示,其物源逐渐由中亚造山带向华北北缘转移,推测晚侏罗世—早白垩世燕山地区经历连续抬升形成了古高地,阻隔了来自中亚造山带的物源。此外,在华北克拉通特别是华北北缘发现了大量的具埃达克岩特征的中生代中酸性火山岩和侵入岩,被认为是来自加厚地壳(>50 km)的产物。按照地壳均衡理论,晚侏罗世—早白垩世冀北、辽西一带应具有高海拔地貌(张旗等, 2008)。

图5 (左)本研究与同时期同纬度地区海水表层年平均温度和陆地年平均温度对比;(右)基于4.0-6.0 °C/km的高度温度梯度重建的古海拔,修改自Zhang et al.(2021)

地貌重建结果与其他古生物学证据一致,例如,异木属木化石(Xenoxylon)和孢粉证据也都指示了较温凉的气候(Li and Batten, 2007)。孢粉化石中松柏类两气囊花粉占比超过70%,与现今青藏高原表土样品情况类似。现今青藏高原表土样品中,冷杉和云杉花粉最高百分含量在海拔3200 m左右、年均温2-3 °C范围内;较高的花粉百分含量带出现在年均温0-8 °C、年均降水量400-850 mm 的区域。此外,冀北、辽西义县组蛇蛉目(Raphidioptera)和襀翅目(Siberioperlidae Plecoptera)高山昆虫群落化石的发现说明存在800米以上的高山。

前人利用恐龙蛋壳和骨骼的团簇同位素指出主要的非鸟恐龙体温在27-44 °C,与现存的内温动物体温基本一致(34-44 °C)(Dawson et al., 2020),远高于早白垩世辽西地区生存环境温度。辽西地区大多羽毛恐龙为小型生物,且具有较高的比表面积,保持体温的能力较差,羽毛有利于恐龙在寒冬保持正常体温,为研究羽毛恐龙演化提供了气候和地貌背景。

图6 冰岛西南部法格拉达尔山(Fagradalsfjall)的格尔丁达加尔斯戈斯火山(Geldingadalir)在皑皑白雪中爆发,图片来自路透社

本文第一作者系中国地质大学(北京)副教授,第二作者系中国地质大学(北京)教授。本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱lzhang@cugb.edu.cn与本人联系。欲知更多详情,请参考以下文献。

主要参考文献

[1] Amiot, R., Wang, X., Zhou, Z., et al., 2011. Oxygen isotopes of East Asian dinosaurs reveal exceptionally cold Early Cretaceous climates. Proceedings of the National Academy of Sciences 108, 5179-5183.

[2] Dawson, R.R., Field, D.J., Hull, P.M., et al., 2020. Eggshell geochemistry reveals ancestral metabolic thermoregulation in Dinosauria. Science advances 6, eaax9361-eaax9361.

[3] Huntington, K.W., Lechler, A.R., 2015. Carbonate clumped isotope thermometry in continental tectonics. Tectonophysics 647-648, 1-20.

[4] Jiang, B., Harlow, G.E., Wohletz, K., et al., 2014. New evidence suggests pyroclastic flows are responsible for the remarkable preservation of the Jehol biota. Nat Commun 5, 1-7.

[5] Li, J.G., Batten, D.J., 2007. Palynological evidence of an Early Cretaceous age for the Yixian Formation at Sihetun, western Liaoning, China. Cretaceous Research 28, 333-338.

[6] O'Brien, C.L., Robinson, S.A., Pancost, R.D., et al., 2017. Cretaceous sea-surface temperature evolution: Constraints from TEX86 and planktonic foraminiferal oxygen isotopes. Earth-Science Reviews 172, 224-247.

[7] Tabor, N.J., Myers, T.S., 2015. Paleosols as Indicators of Paleoenvironment and Paleoclimate. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 43, 333-361.

[8] Xu, X., Wang, K., Zhang, K., et al., 2012. A gigantic feathered dinosaur from the lower cretaceous of China. Nature 484, 92-95.

[9] Yang, W.-B., Niu, H.-C., Sun, W.-D., et al., 2013. Isotopic evidence for continental ice sheet in mid-latitude region in the supergreenhouse Early Cretaceous. Sci. Rep. 3, 2732.

[10] Zhang, L., Yin, Y., Wang, C., 2021. High-Altitude and Cold Habitat for the Early Cretaceous Feathered Dinosaurs at Sihetun, Western Liaoning, China. Geophysical Research Letters 48, e2021GL094370.

[11] 张旗, 王元龙, 金惟俊, 李承东, 2008. 晚中生代的中国东部高原: 证据、问题和启示. 地质通报, 27(9), 1404-1430.

[12] 朱日祥, 徐义刚. 2019. 西太平洋板块俯冲与华北克拉通破坏. 中国科学: 地球科学, 49(9), 1346-1356.