【目的】浅水三角洲是一类常见的沉积体系,广泛见于含油气盆地地层记录中,蕴含丰富油气资源。根据河流供给沉积物类型与含量差异,可分为富砂质、砂泥质、富泥质三类,其地貌形态、沉积特征、沉积构型及沉积物非均质性存在较大的差异。【方法】为明确三类浅水三角洲沉积动力学特征及其控制的沉积特征、沉积构型模式及沉积非均质性特征,本文通过沉积数值模拟再现三类三角洲沉积演化过程,提取地貌、沉积物粒度数据开展模拟三角洲沉积构型与沉积物粒度分布三维数字化模型重构,并通过沉积演化过程精细解析构建了浅水三角洲沉积构型模式、阐明了构型框架内沉积非均质性特征。【结论与讨论】研究表明:(1)河流供应沉积物类型与含量的差异可导致三角洲沉积物组分与含量的不同,并影响分流河道堤岸建设能力与抗冲蚀强度,从而改变分流河道形成过程、演化方式及充填特征,并主导沉积构型与沉积非均质性特征;(2)随着河流供给沉积物砂泥比由高变低,三角洲分流河道数量逐渐减少,分级层次逐渐减少,分流河道占三角洲面积比例降低,河道弯曲度升高、稳定性增强、侧向迁移能力降低、河道沉积由侧向迁移堆积转为废弃充填;(3)富砂质三角洲多呈朵状、三角状,分流河道广泛发育,呈辐射状多级分流,多具侧向迁移特征,经历复杂叠切后在三角洲平原-前缘可形成泛连通优质储层,内部发育高频次相对细粒夹层。砂泥质三角洲呈多指分支状,分流河道数量相对较少,由主干分流河道控制并在其末端多向分流,形成多个侧向复合的指状河坝组合,相对粗粒的河坝组合复合形成不规则宽带状连通砂体,其内部发育高频次泥质夹层。富泥质三角洲分流河道数量少,主要发育弯曲的窄带状主干分流河道,河道不具侧积特征,多在决口废弃后充填泥质沉积物,河坝主体部位可形成相对粗粒的优质储层,呈串珠状不连续分布于分流河道两侧并被废弃充填的分流河道侧向隔挡;(4)富砂质三角洲砂体在平面上近连片分布,沉积物粒度整体由近源部位向远源部位变细,主干分流河道粒度最粗,其次为河口坝,平面非均质性较弱,垂向和侧向上发育多期相对细粒侧积、前积夹层,垂向非均质性强。砂泥质三角洲砂体在平面上呈宽带状分布,主干分流河道与河口坝主体部位为相对粗粒优质储层,末端分流河道多充填细粒沉积,平面非均质性较弱,垂向、侧向上发育多期侧积、前积泥质夹层,垂向非均质性较强。富泥质三角洲内部仅河口坝主体部位发育相对粗粒优质储层,侧向上多被泥质充填河道隔挡,平面非均质性强,垂向、侧向可见多期泥质夹层,垂向非均质性较弱。

地球化学指标是重建关键地质时期化学风化强度和气候特征的重要工具,但其应用常因无法区分化学成分相同而成因迥异的矿物相而失真,导致对风化作用和古气候条件的误判。场发射扫描电镜-能谱联用技术(SEM-EDS)通过嵌套Nanomin纳米级成像与混合像素解卷积算法(Mixel),实现了将单个像素的混合能谱分解为多矿物相,并自动关联形态学特征(如颗粒取向度、边界锐度)判别碎屑、自生或成岩成因矿物类型,显著提升了矿物识别和含量估算的精度,为修正地球化学指标提供了核心支撑。华南陡山沱组末期黑色页岩和中元古代北澳大利亚Velkerri组较高的化学蚀变指数(CIA)值,均指向其沉积时期较强的化学风化作用与相对温暖湿润的气候条件。然而,扫描电镜揭示这两套富有机质页岩中铝元素的贡献者主要是成岩蚀变矿物,而不是化学风化过程所生成的富铝粘土矿物。经Nanomin系统剔除次生粘土矿物后,根据回归的原始矿物成分的元素组成所校正的CIA值证实这两套富有机质沉积均形成于以物理风化主导的大陆风化模式和相应较为寒冷干旱的气候环境。该技术通过约束矿物成因与元素组成的关联,可有效提升CIA指数、钕同位素(εNd)等地球化学参数的可靠性及Rb-Sr定年数据的精度,推动关键地质转折期地球环境解析等领域的新发展。

【目的】叠层石的特征及类型对揭示地球早期生命与地质环境的协同演化具有重要意义。华北克拉通东南缘徐淮地区新元古界望山组叠层石广泛发育,叠层石宏微观特征及其对沉积环境的响应机制与古气候指示意义尚不明确。【方法】此次研究以望山组叠层石为研究对象,通过叠层石宏微观特征分析,结合主量元素和碳氧同位素分析,系统划分望山组叠层石的沉积相带,重建其与古环境的协同演化关系,并探讨叠层石生长的主控因素。【结论】结果表明望山组主要赋存柱状、波状及纹层状三种类型叠层石,其中柱状和波状叠层石集中发育在潮间高能带,而纹层状叠层石则稳定分布于潮上低能带。望山组沉积期内,气候变化频繁,海平面经历了三个完整的海进—海退旋回,总体呈现海平面逐渐变浅的趋势。叠层石繁盛期与干旱气候背景下的浅水环境存在耦合关系。将本研究区叠层石与现代叠层石进行对比研究,发现望山组叠层石微生物席上可能存在多种微生物,它们的代谢活动及相互作用制约叠层石的微观形态。陆源碎屑输入强度、风暴事件在一定程度上调控微生物生态演替;可容纳空间、光照强度和水动力环境因素影响叠层石的宏观形态。该研究能为新元古代生命与环境协同演化提供新证据。

【目的】松辽盆地是我国重要油气产区,历经60余年勘探,常规油气勘探开发进入高成本、高难度阶段,目前已全面进入非常规油气勘探阶段。上白垩统青山口组和嫩江组沉积时期发育两期大规模湖侵,形成了巨大的页岩油潜在资源量。嫩江组一、二段发育大段深湖—半深湖相的深色富有机质细粒沉积岩,但目前对其认识还不够,亟需总结其细粒沉积岩相特征和有机质富集机制。【方法】基于A34井岩心资料,对松辽盆地上白垩统嫩江组一、二段进行了厘米级高精度岩心描述,运用显微镜观察、有机质含量测试、元素线扫描和面扫描等研究方法,对细粒沉积岩结构和构造特征进行了进一步细分。【结果】嫩江组一、二段细粒沉积岩共划分出16种岩相和6种岩相组合,基于每种岩相的沉积学特征和元素地球化学特征,发现嫩江组高有机质层(TOC>6%)与非高有机质层差异显著。高有机质层主要发育中-细粒暗色泥岩,纹层连续,其中嫩江组二段底部高有机质层具最优越的有机质生成条件和纹层发育条件。【结论】综合前人发表的稳定同位素数据,认为湿润的气候和沉积物源带来的丰富营养是嫩江组一、二段沉积时期松辽盆地高生产力及强还原环境的关键,这种环境导致了高总有机碳含量(TOC)和沉积纹层明显发育,进而促进了高有机质含量细粒沉积岩的出现。

【目的】露头易受到人为活动、风化剥蚀和植被覆盖影响遭到破坏,并且传统考察方式在某些危险地方难以完整、精确获取保存其沉积与储层特征。为此,本研究引入激光扫描技术,旨在解决碳酸盐岩露头表征难度大、岩相识别精度不足和露头原始数据保存的问题,并探索其在沉积学与储层研究中的适用性。【方法】以陕西宁强高家山灯影组剖面为研究对象,利用地面激光扫描获取高精度点云数据,结合激光强度信息开展岩性定量与定性分析。通过三维建模与纹理映射建立数字露头模型;并辅以薄片鉴定、岩石物性测试和野外沉积学调查,开展岩相识别、沉积相划分及沉积模式重建。【结果】(1)建立了高精度数字露头模型,能实现剖面全覆盖的三维可视化交互性分析与保存地质露头;(2)建立了岩性识别图版,明确了不同岩性在剖面中的激光强度特征及厚度占比;藻白云岩与晶粒白云岩表现为激光强度高值区,渗透率相对较高,而泥晶白云岩和泥质白云岩普遍对应低强度值,孔渗特征较差;(3)以灯二段上亚段数字露头模型为例,阐述基于激光强度重新厘定小层的原理,深度刻画14小层地层几何特征;通过沉积模式解析表明,激光强度变化趋势与海平面升降过程密切相关,揭示了沉积旋回演化特征。【结论】激光扫描技术与传统地质研究方法的结合,所建立的数字露头模型不仅为碳酸盐岩露头的沉积特征提供了更加直观的表征,还有效保存了原始野外露头数据,为油气勘探及储层评估提供了数据支持,展示了激光扫描技术在地质研究中的广阔应用前景和巨大潜力。

【目的】为了建立定量的大型分支河流体系(河流扇)沉积物粒度递减模型,为预测沉积体系展布提供依据,服务智能油气勘探与开发。【方法】利用Google Earth、91卫图等地理信息软件,结合野外现场考察,对青海柴达木盆地大格勒河河流扇的河道形态和和沉积物粒度进行精细描述,使用imageJ等软件测量研究区砾石粒径,选择合适的方法拟合粒径递变曲线,总结砾石粒径的沿程变化规律。【结果】结果发现:大格勒河扇沉积物粒度整体以砾石为主,顶点最大砾石粒径可达90cm,从顶点向末端具有明显的递减特征;指数函数能够更好拟合河流扇沉积物的砾石粒径递变趋势,最大砾石粒径随距离变化的拟合函数为Dmax=90e-0.264x,平均砾石粒径随距离变化的拟合函数为D ?=7.04 e-0.11x;通过比较最大砾石粒径与平均砾石粒径的指数拟合模型,指出水力分选在沉积物粒径递减中的重要作用,同时认为以最大砾石粒径的沿程递减模型能够较好反映全分支河流体系(本研究段)的粒度变化趋势,由此建立了大格勒河分支河流体系沉积物递减模式。【结论】沉积物粒度变化与物源供给、水动力条件及沉积环境等因素有关,本研究为定量预测大型分支河流体系(河流扇)的相带变化和沉积体系规模提供了知识库信息。

【目的】早寒武世龙门山构造带发育了一系列沉积型锰矿床,然而其成矿物质来源、沉积环境及沉淀机制尚存争议。本研究以马公锰矿床为例,旨在深入探讨该成矿区的成矿模式与沉淀机制,为该构造带中沉积型锰矿床的研究提供理论依据。【方法】采用电子显微镜和电子探针技术,对矿物组合特征及草莓状黄铁矿的粒径分布进行分析,并利用ICP-OES与ICP-MS对全岩主量元素和微量元素含量进行测定。基于上述分析结果,系统研究了位于龙门山构造带北缘早寒武世马公锰矿床的成矿物质来源、沉积环境、锰沉淀机制及成矿过程。【结果】岩相学与矿物学研究表明,马公锰矿床中碳酸锰矿层、黄铁矿层与硅质岩呈韵律性交互产出。主要含锰矿物为具有微生物组构的锰白云石和硫锰矿,次为硬锰矿和软锰矿;脉石矿物为草莓状黄铁矿、有机质、石英和白云石等。主微量元素分析显示,MnO与Al2O3无显著正相关关系,样品在SiO2-Al2O3、(Co+Cu+Ni)×10-Fe-Mn及(Zr+Y+Ce)×100-(Cu+Ni)×15-(Fe+Mn)/4等判别图中均落入热液端元。大部分样品的Fe/Ti>20和Al/(Al+Fe+Mn)<0.35进一步指示成矿物质主要来源于海底热液作用。EFU、EFMo值富集程度较高以及EFMo/EFU>1指示了弱限制至限制的古水文环境。形成硫锰矿的苛刻条件,同沉积阶段形成的草莓状黄铁矿(<6 μm),以及V/Mo-Mo、V/Cr、Ni/Co、V/(V+Ni)等多种地球化学指标共同反应,马公锰矿床的沉积环境为较为动荡的次氧化-缺氧-硫化环境。自形-半自形的有机质和极高的EFMo、EFP、EFCd指示了较高的古生产力条件。【结论】地球化学特征表明,马公锰矿床的成矿物质主要来自海底热液活动。碳酸锰矿石富集于水体较为动荡的陆棚斜坡环境,处于次氧化-缺氧-硫化条件。较高的古生产力为“硫化楔”模式下的海水分层成矿作用提供了物质基础。具有微生物组构的锰白云石及大量有机质与草莓状黄铁矿的存在表明,锰的沉淀过程显著受细菌硫酸盐还原(BSR)和胞外聚合物(EPS)作用的影响:BSR过程为碳酸锰的形成提供了HCO3-,同时为黄铁矿和硫锰矿的生成提供H2S;细菌分泌的EPS则为Mn2+、Mg2+和Ca2+提供了吸附位点,促使锰白云石沉淀。在成矿过程中,铁和锰因地球化学行为差异而发生分离。本研究为认识龙门山构造带沉积型锰矿床的成因提供了新依据,进一步完善了该成矿带中沉积型锰矿的沉淀机制。

煤岩气作为一种新型的非常规天然气,近年来在中西部盆地的勘探中取得了重大突破。目前对煤岩气的研究主要聚焦于煤岩的生气能力和聚气能力方面,而对煤岩气赋存的载体——厚煤层的形成机制与分布规律研究明显不足,造成了对有利煤岩气区带的优选,特别是西部盆地中低煤阶的厚煤层中钻探层段的优选面临困难。通过对吐哈盆地井下煤岩取心和宏观特征描述,系统开展了西山窑组煤岩样品的显微组分鉴定、主微量元素分析和岩石热解分析,在此基础上对比了厚煤层中煤岩的沉积环境、煤相特征以及煤岩气甜点段的特征。煤岩显微组分分析显示,吐哈盆地西山窑组不仅在平面上发育多种类型的煤相,在同一位置的厚煤层中也存在多种类型的煤相叠加特点。煤岩主微量元素对比分析显示,厚煤层中存在多期水进水退旋回特征。研究结果认为,水进水退过程中的不同阶段成煤环境各不相同,造成了不同煤相间煤岩品质的差异,而厚煤层的成因正是多期水体上升和下降造成的不同类型煤相的煤岩纵向叠置发育形成的。侏罗纪时期,吐哈盆地为山间陆相盆地,不同的沉积相带受水体深浅的影响,泥炭的生产速率与可容纳空间的增长速率比值差异明显,造成了煤层发育与分布的差异性,下三角洲平原相是西山窑组煤岩堆积的有利地带。在本区厚煤层中可识别出水淹型界面和水退过程中的可容空间转化面,其中,水退型转换面是煤岩有机质含量最高的层段,也是煤岩气勘探的甜点段。

摘 要 【目的】精准识别碳酸盐岩沉积相是岩相古地理重建的基础。然而,沉积相特征的多解性与人工解释的主观性给识别工作带来困难,且传统测井相解释方法存在效率低下和解释结果受经验制约的局限。本研究旨在通过机器学习算法构建可复用的智能解释模型,改善测井沉积相解释受限的状况,提升碳酸盐岩地层沉积相判识精度和效率。【方法】以川东北元坝地区长兴组碳酸盐岩礁滩相区的5口钻井为研究对象,选取声波时差、自然伽马等测井曲线作为特征参数,构建基于随机森林算法的碳酸盐岩测井沉积相识别模型。采用SMOTE-Nearmiss-1混合采样策略解决样本不均衡问题,并通过网格搜索结合K折交叉验证法确定最优参数组合。【结果】改进后的模型对少数类的识别能力显著增强,在单井测试结果上具有0.87的准确性。该研究强调机器学习模型在准确识别碳酸盐岩测井沉积相的巨大潜力。

【目的】鄂尔多斯盆地西缘及南缘奥陶系等深流沉积极为发育,沉积现象丰富,是等深流沉积研究的理想地区。在鄂尔多斯盆地西缘奥陶系克里摩里组发现了一种特殊的等深流沉积,即等深岩丘。【方法】通过野外露头测量、薄片及古水流等资料,研究了等深岩丘的形成机理。【结果】(1)研究区泥晶、粉晶及含泥等深流沉积极为发育。岩性主要为深灰色斑状薄层泥晶及粉晶石灰岩,界面多为波状,透镜状较为明显,断续顺层分布;水平层理、波状层理及侵蚀面较为常见;生物碎屑较多,生物扰动及潜穴发育;古水流方向为北东向,大致平行斜坡。(2)等深流沉积具丘状外形,呈北西-南东向展布,大致平行岸线,为较为典型的等深岩丘。(3)等深岩丘内发育次级等深流丘状体,具有明显的丘状外形,岩性为泥晶及粉晶石灰岩,下部及上部为含泥石灰岩夹极薄层泥岩。厚度152 cm,可分为11期,内部发育4个小型丘状体,丘状体内部发育一系列进积沉积,整体呈细-粗-细沉积序列。生物扰动及潜穴极为常见。(4)等深岩丘可分为早期萌生、中期成型及晚期衰减三个阶段。其主要为高能等深流的次生环流作用而成。高能的等深流在向北东运动过程中,螺旋型次生环流可发生侵蚀及沉积作用而形成等深流水道。同时,逆时针运动的次生环流可对沉积物进行搬运,在等深流水道向海盆一侧形成丘状等深流沉积。【结论】本研究明确了等深岩丘的沉积特征、形成过程,进而建立了其沉积模式,不仅为等深岩丘的研究增加了又1实例,还可帮助研究区等深流环流系统的重建及古环境的恢复。

随着信息化、智能化和自动化技术的快速发展,无人机倾斜摄影技术应用越来越广泛,近年来在辅助野外沉积地质中若干应用进展较快。基于此,本文开展了摄影测量学基本原理与进展、无人机倾斜摄影主要产品与建模技术、以及该技术在沉积学、地层学和储层地质学中若干应用进展的综述。研究发现,目前的研究进展主要集中在如下几个方面:数字露头数据采集范式,可视化呈现与数字孪生,层序地层学与现代沉积源-汇区应用研究,定量储层沉积学与三维建模等。结合文献调研和技术发展现状,本文认为,未来无人机倾斜摄影技术将在智能化沉积地质特征识别与建模算法研究、数字孪生系统与可视化呈现的升级、储层成因解释与原型模型深度挖掘、地下多尺度数据信息的标定和辅助以及地质研究方向的拓展等方面发挥更重要的作用。

摘 要 【目的】研究兴义地区关岭组中大量的Rhizocorallium,分析其潜穴形态与结构特征,旨在揭示潜穴的形成机制、造迹生物的行为习性及其对古沉积环境的指示意义。【方法】测量RhizocoralliumU形潜穴的遗迹管横截面直径和两翼管间距,采用线性回归分析参数相关性,分析其形态结构和造迹过程;通过生物扰动指数(BI)评估扰动强度,并综合岩性等特征,揭示其沉积环境。【结果】(1)Rhizocorallium的基本结构由U形和线形潜穴组成,其形成机制为造迹生物觅食-爬行行为的相互转化;(2)U形遗迹管横截面直径(0.1~2.6 cm)与两翼管间距(0.5~11.9 cm)呈高度正相关(R2=0.92688),表明造迹生物从幼体到成体行为模式高度一致,符合机会种(r-选择)的生存策略特征;(3)关岭组下段生物碎屑灰岩和泥晶灰岩中,以高密度的Rhizocorallium(BI=3~5)为特征,主要分布在低能开阔台地;上段生物碎屑灰岩中,以稀疏的Rhizocorallium(BI=1~3)为特征,主要分布在高能潮间带。【结论】本研究对Rhizocorallium的形态识别与鉴定,揭示了其潜穴特征、形成机制、造迹生物个体发育的行为一致性(r-选择策略)及环境响应适应性,共同支持其作为重建古生态与古环境的可靠遗迹学标志。

早志留世-晚奥陶世出现显著的气候转变,其机制缺乏深入研究。本研究选取四川盆地西南部万和剖面下志留统龙马溪组为研究对象,利用沉积学、矿物学和地球化学方法,分析沉积-成岩作用过程,探究黄铁矿的形成机理,探讨对全球气候转变的潜在影响。结果显示,龙马溪组黑色页岩具有较高的有机碳/总磷(Corg/P)摩尔比值、铀(U)-钒(V)富集指数,指示了相对硫化缺氧的沉积水体条件。缺氧的底层水体促进了早成岩作用阶段的生物硫酸盐还原作用与早期草莓状黄铁矿的形成。早成岩阶段硫酸盐驱动下的甲烷厌氧氧化作用促进了龙马溪组自形黄铁矿(δ34Spyr>10‰,高Co含量,低V含量)的形成。早成岩甲烷厌氧氧化过程可能会向大气-海洋释放一定量的温室气体,进而对该时期海水的水化学条件或全球气候产生潜在影响。

摘 要:【目的】北羌塘地块昌都地区王卡剖面中下二叠统交嘎组出现了由灰岩向碎屑岩过渡的重大岩性转变,该岩性转变的时限可能对理解二叠纪P3冰期的成因具有重要的意义。【方法】通过对王卡剖面交嘎组凝灰岩开展岩石学、锆石U-Pb定年、锆石微量元素分析、全岩主微量元素等分析,探讨其形成时限和物质来源。【结果】王卡剖面交嘎组凝灰岩锆石U-Pb年龄为268.2±1.9Ma,其锆石微量元素表现为轻稀土亏损和重稀土富集的特征。全岩样品表现出较高的Al2O3/TiO2、Zr/TiO2和Th/Sc比值,其原始地幔标准化微量元素蛛网图显示Nb、Ta、Ti等元素亏损,而Th和U相对富集的地球化学特征。【结论】北羌塘昌都地区王卡剖面交嘎组凝灰岩的年龄与二叠纪P3冰期启动时间在误差范围内一致,其物质来源可能为横跨北羌塘与思茅地块的火山岛弧。该火山岛弧经过强烈的风化作用可能导致或促进了二叠纪P3冰期的开始。

【目的】为突破沉积体系准确预测难而形成的油气勘探成本高的瓶颈。【方法】研究以分支河流体系理论为依据,以四川盆地川西北地区侏罗系沙溪庙组为对象,综合野外露头、岩心以及测-录井等资料,运用地面和地下分析相结合、定量和定性分析相结合的的研究方法,实现对川西北地区沙溪庙组沉积体系展布的定量表征。【结果】研究表明:(1)川西北地区沙溪庙组发育有分支河流体系、三角洲体系和湖相体系三种沉积体系类型,分支河流体系主要包括3种亚相、6种微相类型,三角洲体系主要包括2种亚相、4种微相类型,湖相体系主要包括滨浅湖滩坝沉积;(2)分支河流体系近端亚相砂地比在50%-70%,砂体呈厚层相互叠置关系;中部亚相砂地比在30%-50%之间,砂体呈厚层连片展布;远端亚相砂地比在20%-30%,砂体呈孤立状;(3)研究区主要受河流作用的影响,沙一段表现为分支河流体系终止于范围较大的湖相沉积,沙二段表现为分支河流体系沉积终止于一些小的暂时性湖泊;(4)与现代沉积相类比,建立沉积体系定量预测模型,除在三角洲体系发育有大片优质储集层外,分支河流体系中部和远端相带同样可以形成连片的河道砂体储集层。【结论】研究的结果对于精细刻画不同微相砂体的发育规模、叠置样式具有重要指示意义,同时也为类似河流沉积背景下沉积体系展布的研究提供参考依据。

[Objective] The carbonate content is high in the source rocks of the Permian Pusige Formation in the southwestern depression of Tarim Basin, and the relationship between carbonate and organic matter remains unclear. This has hindered the evaluation of their potential for hydrocarbon generation.[Methods] Through analysis using techniques such as core examination, thin section analysis, scanning electron microscopy (SEM), whole-rock X-ray diffraction (XRD), and geochemical studies, this research investigates the storage state and origin of carbonate, the distribution patterns of organic matter, and the relationship between carbonate and organic matter in the source rocks of the Permian Pusige Formation located at the peripheral areas of Kekeya in the southwestern depression of Tarim Basin. [Results] The source rocks of Permian Pusige Formation primarily exhibit three lithofacies associations: sand-mud, gray-mud, and sand-gray-mud. Calcite in the source rock mainly exists as cement and particles, displaying a multi-scale cycloidal feature of increasing and then decreasing from bottom to top within each “sand-gray-mud” cycle. The sources of carbonate include: 1) detrital particles derived from ancient continental sediments; 2) intra-depositional detritus or carbonate laminae; and 3) cementation or replacement products formed during the diagenetic phase. By conducting detailed analysis of the multi-scale cyclothem sequences, it was observed that organic matter tends to accumulate at the tops of these sequences. The main hydrocarbon-bearing intervals could be the laminites at the top of each cyclothem. Geochemical analysis revealed a strong negative correlation between carbonate minerals like calcite and Rock-Eval parameters such as TOC (Total Organic Carbon), PG (Pyrolytic Hydrocarbon Generation Potential), and HI (Hydrogen Index), reflecting a pattern of high calcium and low Rock-Eval parameters. The underlying cause is that calcium primarily resides in sandstone and calcitic layers at the cycle's base and middle sections, where stronger hydrodynamic conditions during deposition were unfavorable for organic accumulation and preservation. [Conclusion] The high-calcium source rocks within multi-scale "sand-gray-mud" cycles may possess unique characteristics pertaining to hydrocarbon generation conditions, expulsion efficiency, and oil/gas migration processes, indicating a substantial potential for hydrocarbon generation in the source rocks of Permian Pusige Formation in the Kekeya.

摘要:为了研究下部源岩发育含油气盆地泥岩盖层之上油源断裂处油气富集特征,在泥岩盖层减弱油源断裂输导油气能力机制及程度研究的基础上,利用泥岩盖层内古断距、倾角、上覆沉积载荷重量产生的古正压力、源岩古地层孔隙流体压力差和供油气能力指数,求取未穿过泥岩盖层油源断裂输导油气能力指数;再由此除以泥岩盖层古连接厚度,求取穿过泥岩盖层油源断裂输导油气能力指数,据二者相对大小构建了一种泥岩盖层减弱油源断裂输导油气能力程度研究方法,并将其应用于渤海湾盆地歧口凹陷沙一中亚段泥岩盖层减弱港东断裂向东三段输导油气能力程度的研究,结果表明:测点4-10处沙一中亚段泥岩盖层减弱港东断裂向东三段输导油气能力程度为零,测点1-3和11-12处为100%,测点3-4和10-11处介于0%-100%之间。沙一中亚段泥岩盖层减弱港东断裂向东三段输导油气能力程度相对较小的测点4-10处是油气在东三段内聚集成藏的有利部位,与当前港东断裂处沙三段油气资源主要集中在测点6-10处相符合,表明该方法用来研究泥岩盖层减弱油源断裂输导油气能力程度是可行的。

【目的】川西前陆盆地晚三叠世作为印支运动的重要构造演化阶段,其同期形成的沉积地层不仅完整保存了盆地构造演化的地质记录,同时蕴含了该时期火山活动的关键信息。通过分析地层中凝灰岩的物质来源,可为揭示盆地周缘造山带在印支期的构造-岩浆活动规律提供重要依据。【方法】本文选取川西前陆盆地鸡冠山剖面须家组凝灰岩作为研究对象,通过岩石学分析、地球化学特征分析以及锆石U-Pb同位素定年技术等方法相结合,揭示了该套凝灰岩层的沉积时代以及其岩浆的物质源区。【结果】凝灰岩锆石U-Pb定年结果为213.5 Ma与208.5 Ma,属于晚三叠世诺利-瑞替期,凝灰岩稀土元素配分曲线显示轻稀土元素富集,重稀土元素较平坦的右倾型分布模式,具有较强的Eu负异常;原始地幔标准化微量元素蛛网图显示相对富集大离子亲石元素(Rb,Ba等),亏损高场强元素(Ta等),均与大陆下地壳表现出相似的配分模式。锆石Hf元素显示岩浆分别来自于混染地壳与亏损地幔。【结论】在此基础上,根据川西前陆盆地周缘晚三叠世火成岩的区域分布与形成时代,结合岩浆岩地球化学特征,认为凝灰岩的火山物质与松潘-甘孜地体的晚三叠安山岩来源于同一期岩浆活动,且该岩浆活动与板块双向俯冲下大陆地壳熔融密切相关。

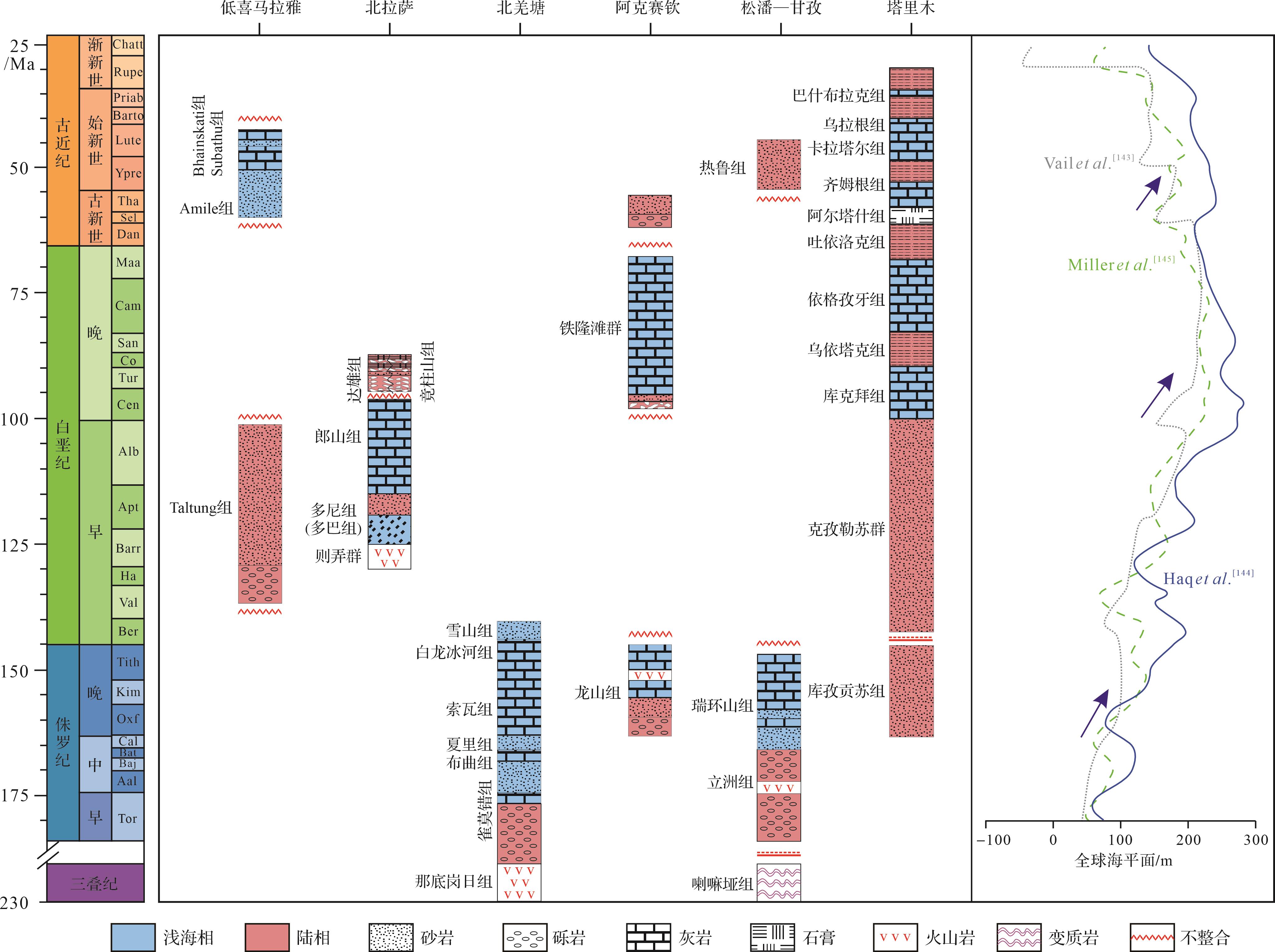

【目的】塔西南山前地区甫沙8井侏罗系的成功突破标志着一个新的含油层系的出现,展现了良好的油气勘探前景。目前对于侏罗系物源特征及沉积演化的认识不足已成为制约油气勘探的关键问题。【方法】以塔西南山前地区侏罗系为研究对象,基于野外露头、钻井等资料,开展物源体系、沉积相类型及沉积演化过程研究。【结果】侏罗系主要由西昆仑山和西天山供源,斜坡区供源较弱。其中甫沙断陷和阿克陶断陷均发育南部(西昆仑山)和北部(斜坡区)两大物源体系,库孜贡苏断陷则以西天山供源为主。侏罗系发育14种岩相和14种岩相组合,确定了7种沉积相类型。西昆仑山前甫沙断陷和阿克陶断陷在早—中侏罗世经历了初始断陷期→强烈断陷期→断—拗转换期的演化过程,南部陡坡带主要发育冲积扇—扇三角洲沉积体系,北部缓坡带发育小型辫状河三角洲和扇三角洲。西天山前库孜贡苏断陷早—中侏罗世控陷断层持续活动,主洼发育冲积扇—扇三角洲沉积体系,次洼早期被冲积扇砾岩填平补齐,后期裂陷活动西扩,主要形成辫状河—曲流河沉积。晚侏罗世挤压作用和区域性的干旱事件造成了盆地基底隆升和物源供给能力的增强,发育冲积扇沉积,标志着断陷发育的末期阶段。【结论】总体而言,塔西南山前地区侏罗系经历了早—中侏罗世湖侵和中—晚侏罗世湖退的过程,呈现出多阶段的沉积演化特征。本研究不仅恢复了塔西南地区侏罗系沉积充填演化过程,也为残留盆地沉积区古地理重建提供借鉴和参考。

【目的】孔隙—纹层缝系统是页岩油重要的储集空间和渗流通道,控制着页岩油的分布。由于孔隙和纹层缝在成因上的内在联系,本文将孔隙—纹层缝系统作为一个整体来进行研究。【方法】以济阳坳陷古近系沙三下—沙四上亚段页岩为例,从纹层尺度对两种典型岩相开展显微镜观察、扫描电镜和SEM-EDS-AMICS分析技术联用等一系列实验,探讨孔隙—纹层缝系统的特征。【结果】富有机质纹层状灰岩主要发育方解石连生孔(晶间孔、粒间孔、溶蚀孔),占总面孔率的32.48%,纹层界线清晰,纹层缝发育。富有机质纹层状泥岩以黏土矿物连生孔(晶间孔、片间孔、粒间孔)最为发育,占总面孔率的37.51%,同样发育良好的纹层缝。【结论】富有机质纹层状灰岩的孔隙—纹层缝系统主要由方解石晶间孔、黏土矿物晶间孔与纹层缝组成,富有机质纹层状泥岩的孔隙—纹层缝系统主要由黏土矿物晶间孔、有机孔与纹层缝组成。两种岩相孔隙—纹层缝系统的发育受到沉积、成岩作用的控制,沉积环境控制着纹层的类型及其组合方式;而在成岩过程中,富有机质纹层状灰岩主要受方解石重结晶作用和溶蚀作用的影响,富有机质纹层状泥岩则以黏土矿物转化和有机质的热演化作用影响为主。明确孔隙—纹层缝系统的分布模式及其发育控制因素,对指导济阳坳陷页岩油的勘探开发具有重要意义。

【目的】二叠纪为鄂尔多斯盆地北部构造-沉积转换的关键时期,精细刻画其复杂源-汇过程对于揭示多物源差异供给特征及古地理演化具有重要意义。【方法】本研究通过露头观测、钻测井资料、碎屑锆石U-Pb定年,系统分析鄂尔多斯盆地北部物源信号与沉积充填过程,明确源-汇系统约束下的古地理格局其对古亚洲洋闭合过程的启示。【结果】(1)碎屑锆石U-Pb定年揭示了阿拉善地块、兴蒙造山带及华北克拉通基底在二叠纪各时期均不同程度提供物源且东西差异明显:从太原期西部混源、东侧基底主导,到山西期西侧阿拉善地块与东侧基底共同增强,再到石盒子期基底供源全面增强。基于各组分的东西性将盆地北物源区命名为阿拉善、阴山西段与东段。(2)二叠纪沉积体系由潮控三角洲向辫状河三角洲演化,沉积厚度与砂体展布呈现西厚东薄、北强南弱的格局。物源供给强度与沉积环境变化密切相关,山西组和石盒子组沉积期砂体横向连续性较太原组增强,反映强物源输入背景下的辫状河道发育。(3)源-汇过程分析表明,太原期以近源弱供给沉积为主;山西期物源混合增强,形成东西分异的沉积格局;石盒子期华北克拉通基底隆升显著,物源供给以远源为主,砂体厚度与展布范围达到最大。【结论】古亚洲洋俯冲/闭合的非均匀性驱动兴蒙造山带西强东弱与华北克拉通基底东强西弱的差异性隆升,控制盆地北部物源呈现“西部混源、东部克拉通基底”的东西分异格局及演化,太原期至石盒子期沉积体系从海陆过渡的潮控三角洲向陆相辫状河三角洲转型。【意义】基于源-汇过程的鄂尔多斯盆地北部古地理演化模式,为明确多物源-沉积响应机制及大型克拉通盆地油气勘探提供了动态源-汇耦合模型。

【目的】准噶尔盆地中部地区地质条件多变,原油性质复杂,为了解决该地区原油类型划分和油气来源问题,对准中混源油进行原油正构烷烃氢同位素(δ2Halk)特征研究。【方法】应用GC-MS、GC-IRMS、GC-TC-IRMS技术,对33个不同层位原油饱和烃进行了生物标志化合物分析和正构烷烃单体氢同位素测试。【结果】将准中地区原油划分出三种类型:Ⅰ类原油来自侏罗系煤系烃源岩(J1b),由于有大量陆源高等植物有机质输入,使其氢同位素最轻;Ⅱ类原油主要来自二叠系风城组烃源岩(P1f),其中ⅡA原油来自海陆过渡环境的潟湖相沉积,Ga/C30H低,氢同位素较重,ⅡB原油正构烷烃氢同位素较轻,Ga/C30H比值较高;Ⅲ类原油主要来自二叠系下乌尔禾组烃源岩(P2w),正构烷烃氢同位素轻。【结论】将正构烷烃氢同位素与生物标志化合物手段相结合,可以精细划分原油类型,明确其来源,对整个准噶尔盆地油气勘探起到追踪油源并进行原油分类作用。

摘要:【目的】早白垩世晚阿尔布期大洋缺氧事件(OAE 1d)是白垩纪温室气候背景下一次重要的碳循环扰动事件。尽管前人在特提斯洋西部和北大西洋等地区对OAE 1d的特征及成因开展了大量研究,但该事件在东特提斯域的古环境响应仍存在认知空白。【方法】本项研究重点选择东特提斯域藏南定日油下剖面下白垩统冷青热组作为对比研究对象,通过矿物岩石学、沉积学、同位素地球化学分析及元素地球化学研究,揭示了OAE 1d时期东特提斯域与全球其他区域同时期在古海洋环境特征方面的差异。【结果】(1)无机碳和有机碳同位素分析均表明,研究区油下剖面记录了OAE 1d事件,且具有良好的全球可对比性;(2)薄片观察和陆源碎屑输入指标(Si/Al和Ti/Al)表明,研究区在OAE 1d期间,陆源碎屑输入增加,这可能与同期火山活动驱动的水文循环加快、大陆风化加剧密切相关;(3)Corg/P比值及草莓状黄铁矿研究表明,研究区在OAE 1d期间处于氧化-次氧化的沉积环境,与西欧地区有明显差异,揭示了古海洋氧化还原状态在OAE 1d期间的非均质展布;(4)研究区在OAE 1d期间的有机碳埋藏受制于氧化环境、强陆源碎屑输入及高沉积速率引发的稀释效应共同作用,致使藏南地区在该事件期间未能发育富有机质沉积,揭示了富有机质沉积物的沉积受全球气候背景与区域古环境条件的共同控制。【结论】东特提斯域藏南地区OAE 1d期间,独特的氧化-次氧化沉积环境以及缺乏富有机质沉积物等特征,凸显了全球大洋缺氧事件在区域沉积记录及古海洋环境响应方面的差异性,该成果对于全球大洋缺氧事件对比研究具有重要的借鉴意义。

庆城油田延长组长71-2亚段致密砂岩夹层为典型的湖底扇沉积,但对沉积微相尺度上砂岩储集性能差异研究不足,制约了高产区块筛选和水平井生产效果差异分析。基于岩心、测井及地震资料,利用薄片鉴定、扫描电镜、微米CT、核磁共振、高压压汞及恒速压汞等试验,并结合试油试采数据,剖析不同沉积微相致密砂岩岩矿、微观孔隙结构、含油性和可动性、试油等方面存在的差异。结果表明:受多级坡折带控制,多期湖底扇砂体在相对平缓的半深湖-深湖坡脚带堆积,与富有机质泥页岩频繁间互,形成了大面积“三明治”源储共生,构成了庆城油田夹层型页岩油主要地质甜点,其中砂岩夹层可划分为水道、朵叶主体、朵叶侧缘、滑塌体4种沉积微相,水道、朵叶主体、朵叶侧缘砂岩叠置厚度相对较大,测井解释普遍为油层,是水平井开发的主要靶体;水道、朵叶主体、朵叶侧缘储集空间均以溶蚀孔和粒间孔为主,胶结物主要为铁白云石、铁方解石和石英,水道和朵叶主体具有填隙物和胶结物含量低、面孔率高、物性及微观孔隙结构好的特征,连通孔隙体积占比高,孔喉半径尺寸大,具有相对较高的可动流体饱和度和含油性;可动流体饱和度与孔隙结构密切相关,受微观孔隙结构控制,水道相比朵叶主体具有更好的微观孔喉参数,更有利于油气的充注和渗流;在同等厚度规模下,水道相比朵叶主体直井试油更容易获得高产工业油流,水道和朵叶主体纵向叠置是高产的沉积组合箱体;精细湖底扇致密砂岩沉积微相刻画,优化水平井方位和长度,优选有利的微相组合进行开发是提高水平井油层钻遇率和开发效果的关键。

【意义】海泡石作为一种具有独特纤维状晶体结构的自生黏土矿物,凭借其卓越的高吸附性和热稳定性,在地质领域扮演着举足轻重的角色。【进展】海泡石的形成机制复杂多样,涵盖了直接沉淀、陆源搬运以及沉积—成岩作用等多种途径,这一过程不仅受到地质环境、气候条件的显著影响,还与元素浓度、酸碱度等多重因素相互交织,共同塑造了海泡石在自然界中的独特分布格局。海泡石主要在富含镁硅、贫铝的碱性还原环境中形成,并随着时间推移以及温度、压力的动态变化,发生相变,转化为滑石或蒙脱石等矿物,进而形成了丰富多样的沉积—成岩演化模式。在地质应用方面,海泡石凭借其优异的吸附性能够高效吸附大量有机质,为非常规油气储层的形成提供了物质基础,显著提升了烃源岩的品质与生烃潜力。此外,海泡石还能促进高部位灰岩的白云石化,进而转化为优质的白云岩储层,孕育出自生自储和下生上储两种新颖的油气成藏模式。通过研究海泡石层系的厚度和分布,可以推断古地貌的起伏特征,进而预测油气藏的有利分布区域,为油气勘探工作提供重要的地质依据。同时,海泡石的形成和分布也能反应蒸发系统、水位变化、气候条件以及缺氧环境等多种古环境信息,揭示重大地质事件。【结论与进展】因此,海泡石在油气勘探、古地貌重建和古环境恢复中展现出重要的研究价值,未来利用海泡石来获取古老的环境条件、提升对含海泡石层系厚度的地震资料解析能力,以及发展海泡石层系油气的勘探将是未来海泡石的发展走向。

【目的】二叠纪末大灭绝后,微生物岩广布于浅海台地环境。该体系中微生物爆发与古生产力低下的矛盾一直让人困惑。解剖贵州罗甸地区田湾剖面三叠系底部的微生物岩建造,关注泥晶球粒的岩石学特征及其有机质热演化和物质来源,厘清微生物成因的有机质和海水滞留有机质分别对球粒形成的影响,可为探究大灭绝后微生物岩体系中碳循环机制提供实证。【方法】采用光学显微镜、荧光、扫描电镜(SEM)与能谱(EDS),以及激光拉曼光谱分析等原位微区分析技术,对赋存在田湾剖面微生物岩中多种类型泥晶球粒进行分析。【结果】泥晶球粒可分为六种类型。其中,I、II和VI型球粒的有机质成岩烘烤温度低,主要来源于微生物岩系统内部原生蓝细菌和其它微生物的光合作用和代谢产物。VI型球粒是泥晶颗粒包裹I型球粒的产物,与生物碎屑泥晶化有关,其有机质也来自微生物岩原生有机质。III和V型球粒的有机质成岩烘烤温度高,部分有机质可能来源于长期滞留在海水中的陆源有机物。其中,III型球粒形成可能与新生变形作用相关,V型则是生物碎屑泥晶化的产物。IV型球粒的有机质成岩烘烤温度中等,是微生物泥晶化和硅质碎屑混合的产物。【结论】二叠纪末大灭绝后,海洋中微生物爆发合成有机质,但只有少量成为颗粒有机碳沉降至海底并埋藏。微生物岩内部大多数泥晶球粒有机质均来源于微生物的躯体分解或代谢产物;而少量球粒的有机质来源于长期滞留在海水中的陆源有机质,它们经历多次成岩烘烤作用,具有较高的温度。成岩过程中有机质的烘烤及矿物重结晶作用对有机质的保存效率影响大,最终导致微生物岩中总有机碳含量较低。

【目的】黔南紫云县宗地镇窝托村发育有早二叠世的珊瑚礁,礁体出露厚度约45 m,延伸宽度达100 m,形态上具有明显的正向隆起。【方法】以贵州省紫云县宗地镇窝托珊瑚礁为研究对象,从古生物学和沉积岩石学等角度对研究区进行系统研究。【结果】礁相地层产出的?类化石组合指示了珊瑚礁发育的时代为早二叠世阿瑟尔期早期。珊瑚礁的造礁生物为笙丛状复体四射珊瑚Fomichevella,附礁生物为非?有孔虫、?类、腕足类、腹足类和钙质藻类等。对珊瑚礁及其上下岩层的沉积微相分析,划分出生物碎屑粒泥灰岩-泥粒灰岩、珊瑚障积岩、生物碎屑泥粒灰岩、生物碎屑颗粒灰岩、叶状藻-胶结物骨架岩、丛状珊瑚骨架岩、生物碎屑粒泥灰岩、含?有孔虫颗粒灰岩等类型。【结论】早二叠世时期的冰期-间冰期旋回是影响古海洋温度变化和全球海平面变化的主要因素,本研究剖面的垂向微相序列记录了相对海平面的变化过程,该时期冰川作用减弱导致的气候变暖和相对海平面升高对于研究区珊瑚礁发育和繁盛起到了至关重要的作用。

摘要:为了深入了解柴达木盆地三湖坳陷涩北地区第四系泥岩的源区属性,本文从沉积地球化学方面展开工作,对涩北地区涩探1、2井(ST1、2井)第四系不同深度的岩心样品进行了主、微量元素及稀土元素分析测试,总体来看,样品具有低硅(SiO2=48.17 %)、高铝(Al2O3=15.23 %、铝指数A/NK=2.54、铝饱和指数A/CNK=1.59)、富镁钙(MgO=3.81 %,CaO=7.91 %)、较富铁(Fe2O3=4.99)、全碱含量较低(K2O+Na2O=5.94 %)、Ba和Cu相较于UCC明显富集、Nb亏损、其余微量和稀土元素与上地壳相当的特征。涩北地区第四系泥岩受到沉积分选、再旋回、风化和成岩作用影响小,其元素特征可以有效地指示物源和构造背景,结果显示:两口井样品的各元素特征指示意义较为一致,F1-F2、Co/Th-La/Sc、La/Th-Hf、La/Yb-ΣREE判别图解、稀土右倾平坦型配分模式以及相关参数均显示研究区第四系泥岩沉积物源主要来自上地壳长英质沉积岩和火成岩源区;(SiO2/Al2O3)-(K2O/Na2O)、(K2O/Na2O)-SiO2、[K2O/(Na2O+CaO)]-(SiO2/Al2O3)、Ti/Zr-La/Sc以及La-Th-Sc、Th-Co-Zr/10和Th-Sc-Zr/10三元相图构造环境判别图解和相关参数判断物源区为活动大陆边缘和大陆岛弧环境;三湖坳陷涩北地区第四系沉积物的潜在物源区主要有坳陷南侧的东昆仑造山带、坳陷北侧的南祁连造山带。

【意义】沼泽在地质历史上是煤沉积的基本环境,不仅为探究地球历史、古气候及环境演变提供了珍贵信息,还在全球碳循环进程中扮演着重要角色。【进展】基于Web of Science数据库,以常用沼泽英文词汇为检索关键词,分析地质学领域沼泽研究的时间演进及国家分布趋势,深入探究煤地质学中沼泽的研究热点,同时对沼泽英文词汇的应用给出简化建议。研究结果表明:(1)从1943年到2023年,全球有123个国家/地区参与到沼泽研究之中,2000年是沼泽研究升温并成为热点议题的节点;(2)关于沼泽的研究主题包括煤沉积环境及其演化、古野火、大气沉降、碳聚集、古气候和古生态等;(3)mire用于对沼泽进行统称。当需要强调空间分布时,低位沼泽适宜用fen,高位沼泽建议用bog表述;当需要凸显生态或植被特征时,建议引入swamp或marsh。【结论与展望】结论对于理解国际沼泽研究的发展进程、把握煤地质学中沼泽的研究热点以及规范沼泽英文词汇的应用具有借鉴意义。

【目的】华南地区扬子陆块广泛保存了新元古代成冰纪“雪球地球”时期的沉积记录,时间包括Sturtian冰期(720 ~ 660 Ma,相当于南华纪长安冰期或江口冰期)、间冰期(660 ~ 649 Ma,大塘坡间冰期)和Marinoan冰期(约649 ~ 635 Ma,南沱冰期)等。扬子陆块北缘汉中地区钢厂-元坝剖面成冰纪冰期沉积岩曾被认为是南沱组冰碛层,上覆埃迪卡拉系陡山沱组,下伏于莲沱组之上。为理清研究区冰期沉积岩在扬子北缘-秦岭南缘裂谷盆地的发育期次和充填特征。【方法】在剖面实测基础上,对冰期沉积岩底部沉凝灰岩和上部砂岩中的锆石进行了U-Pb定年分析(LA-ICP-MS法),并探讨了冰期持续时间、沉积充填特征及区域对比。【结论】在汉中地区新元古代成冰纪沉积岩中识别出下、上两套冰碛岩,均为陆相冰川,冰碛岩之间和之上发育砂岩和粉砂岩。冰碛岩底部与莲沱组分界处沉凝灰岩锆石最年轻谐和年龄的加权平均值为719 ± 11 Ma (MSWD = 0.75),表明它们可能形成于Sturtian冰期,两套冰碛岩大致对应于南华系长安组和古城组。这套冰期沉积岩不仅可与盆地内镇巴、城口地区同期沉积岩对比,而且跟华南其它地区Sturtian冰期沉积岩的发育规律也有相似性。

【目的】卡尼期湿润幕事件(Carnian Pluvial Episode, CPE)对晚三叠世气候产生重大影响,暖湿气候促进丰富细粒沉积物形成和有机质富集。拟通过对鄂尔多斯盆地延长组沉积期CPE事件的研究,揭示其对长7段厚层富有机质黑色页岩富集的响应特征。【方法】文章通过综合分析ZK903钻井资料,以生物标志化合物数据为核心,结合同位素、黏土矿物、微量元素等多种分析手段,深入探讨了延长组长7段至长8段的古湖泊环境特征和有机质来源,建立了研究区该事件影响下的有机质富集模式。【结果】鄂尔多斯盆地长73段岩性由砂岩向黑色页岩转变,表明沉积期显著受到CPE事件的影响,有机质富集逐渐增强。生物标志化合物、微量元素及黏土矿物含量的变化表明研究区在该事件的影响下,气温升高降水增加,湖泊水面升高,水体稳定性提高加剧了水体分层,湖泊呈现淡水还原环境,同时湖泊生物群落结构发生变化,有机质来源以低等水生生物为主。【结论】CPE事件显著影响研究区古气候背景及古湖泊水体沉积环境,稳定的水体分层环境下细粒沉积发育,也为该地区有机质富集提供了良好的生产力和保存条件,促进富有机质黑色页岩即油页岩的沉积。

【目的】东昆仑山作为青藏高原北部显著的地貌分界带,其山脉初始隆升的时间问题,仍存在较大争议。【方法】整合东昆仑地区37项低温热年代学研究成果,包括203个磷灰石裂变径迹数据、142个磷灰石(U-Th)/He数据,通过可视化低温热年代学年龄分布、建立平均径迹长度与年龄关系以及汇编热历史模拟结果,综合分析东昆仑新生代隆升历史。【结果与结论】晚白垩世以来,东昆仑山地表岩石普遍呈相对稳定或缓慢冷却的状态,滞留在磷灰石裂变径迹部分退火带和磷灰石(U-Th)/He部分保留带,未形成广泛的正地形。直到约20 Ma,东昆仑山才发生初始广泛隆升,伴随着岩石相对地表位移约2 km。这一认识为理解古柴达木盆地解体时间、青藏高原北部早中新世古海拔历史、隆升过程和动力学机制提供了新的证据。

【目的】水动力控制着辫状河的沉积演化、形态规模,但目前尚未系统分析其对辫状水道、心滩及内部结构影响程度。【方法】采用Delft3D软件通过5组不同流量三维沉积数值模拟实验,探究不同流量下辫状水道、心滩的演化、形态样式及规模差异,再现不同流量辫状河多沉积类型砂坝内部叠置样式和构型特征,总结砂质辫状河沉积特征和演化规律。【结果】(1)流量与砂质辫状河的演化速率呈正比,进一步影响了辨状水道和心滩的协同演化过程。低流量辫状河心滩以顺流加积为主,砂体以向下迁移的方式叠置,心滩不易被河道分割或再次合并;而高流量辫状河以侧向加积为主,砂体叠置复杂,心滩合并、被分割的动态平衡过程较普遍。(2)流量控制辫状水道平面样式和水道深度。流量越大,辫状水道越宽直深,整体数量少但心滩内部窜沟较发育;弱水动力辫状河水道浅、以窄而多、相对固定的交织河网为主;(3)流量控制了心滩平面形态、结构样式及规模。水动力越强,河道面积占比变大,砂坝经水流改造动力越强,保存下来的心滩占比越少,其中随着流量增加改造的程度增强,多个单元坝和复合坝“碰撞”形成叠切关系更复杂、大规模复合改造坝、河边滩,在坝接触的部位窜沟普遍发育。(4)通过对比高低水动力对辫状河内部增生体影响,相同点在于无论水动力强弱,心滩均自下而上发育顺流加积体、侧积体、垂向加积体,其中侧积体位于心滩两侧或窜沟内,具备高倾角、较厚和小规模的特点,垂向加积体位于心滩顶部,有较长的延伸范围且薄、小倾角。不同点在于随着流量增加,心滩内部顺流加积体占比减小,而侧积体占比增加。(5)流量与增生体倾角、长宽、高呈正相关,但与长宽比、宽厚比呈负相关。【结论】提出流量与砂质辫状河心滩内部增生体的规模呈正比,明确了砂质辫状河受流量影响沉积特征和规模差异,为地下复杂储层构型解剖提供依据。

摘 要 【目的】鄂尔多斯盆地西缘奥陶系拉什仲组发育一套典型的重力流沉积,为研究拉什仲组三段重力流的形成过程,总结沉积特征及演化规律,在此基础上建立沉积模式。【方法】通过露头、岩石薄片及古水流等方法进行分析。【结果】表明:1)研究区共发育8种岩相和6种岩相组合,即水平层理页岩相(A1)、透镜状块状层理砾屑灰岩相(B1)、透镜状平行层理砂岩-粉砂岩相(B2)、透镜状小型交错层理砂岩-粉砂岩(B3)、楔状小型交错层理砂岩-粉砂岩相(C1)、层状粒序层理砂岩-粉砂岩相(D1)、层状小型交错层理砂岩-粉砂岩相(D2)及层状中-细砾岩相(D3),分别代表水道轴部沉积(B1)、垂向加积水道(B2,C1,A1)、分支水道(B3,C1,A1)、近端朵叶(D1,A1)、远端朵叶(D2,A1)、块状搬运复合体沉积(D3);2)三段下部自下而上依次发育水道轴部沉积、垂向加积水道、分支水道、近端朵叶及远端朵叶,共分6个期次;三段中上部自下而上依次发育块状搬运复合体沉积、近端朵叶及远端朵叶,共分7个期次。【结论】重力流沉积单元的演化与流体的性质和能量密切相关。重力流爆发初期,碎屑流占主导,在水道底部发育轴部沉积;接着碎屑流的能量减弱,浊流逐渐占主导,伴随多期侵蚀与充填,发育垂向加积水道;随着浊流持续作用及能量的进一步减弱,依次发育分支水道和朵叶。构造运动可使得物源供给的砂/泥比增大,随后首先发育块状搬运复合体,后发育大规模的含砂率较高的朵叶。

摘 要 【目的】为了解鄂尔多斯盆地长7不同类型页岩油富集主控因素及勘探潜力,指明下一步勘探方向。【方法】综合利用有机地球化学、全岩XRD、场发射扫描电镜与岩石热解实验,对长7段泥页岩岩石学、地球化学特征和储集能力等页岩油形成条件与勘探潜力进行了综合研究。【结果】(1)长73亚段页岩有机质丰度高、成熟度最高、发育Ⅰ型有机质,生烃潜力最大。(2)长7段泥页岩主要发育无机孔缝,其中微孔占比最大,页岩储集能力优于泥岩。(3)长7段页岩油富集主要受优质烃源岩展布、岩性组合、裂缝、泥页岩可动性和可压裂性等五大要素控制。优质烃源岩展布控制页岩油分布范围;岩性组合控制排烃效率和页岩油富集类型,源储互层型排烃效率最高,有利于夹层型页岩油富集,厚源夹薄储型排烃效率最低,有利于页岩油型页岩油富集;裂缝对不同类型页岩油表现出两面性,裂缝发育有利于砂岩夹层型页岩油富集,裂缝欠发育有利于纯页岩型页岩油滞留富集;原油可动性和可压裂性控制页岩高产,页岩原油可动性和脆性指数总体优于泥岩。【结论】姬塬地区长73亚段是纯页岩型页岩油的有利勘探目标,正宁和陕北地区是长71和长72亚段砂岩夹层型页岩油的有利勘探目标,陇东华池地区可以兼探砂岩夹层型和纯页岩型页岩油。

【目的】马朗凹陷中二叠统芦草沟组二段(芦二段)是三塘湖盆地湖相碳酸盐岩型页岩油的主要富集层位,但对碳-氧同位素组成以及古环境特征与有机质富集的耦合关系的研究较为薄弱。【方法】为厘清其古环境特征及有机质富集机制,对碳酸盐岩样品进行了碳-氧同位素和主/微量元素以及总有机碳含量等分析。【结果】结果表明:①芦二段碳酸盐岩的碳同位素均为正值,氧同位素均为负值,碳-氧同位素变化幅度较大,芦二段自下而上碳-氧同位素表现为高-低-高的变化特征,与沉积旋回、古环境和古生产力之间具有明显的响应关系。②芦二段整体处于封闭湖泊环境,中甜点下部旋回为干旱、咸水、强还原的深水环境,古生产力较低,上部旋回为半干旱、半咸水、弱还原的深水环境,古生产力高;上甜点为干旱、咸水、弱还原-弱氧化的半深水环境,古生产力较高。【结论】根据总有机碳含量和古环境条件综合分析认为,芦二段有机质的富集主要受古生产力控制,高盐度的还原环境有助于有机质的保存,优质烃源岩发育层段为中甜点上部旋回和上甜点段,而中甜点下部旋回则相对较差。

【目的】海南新英湾保留了更新世以来相对完整的海相地层沉积记录,且由于其封闭性以及稳定性,成为反演南海北部更新世以来的环境变化的良好窗口。【方法】对新英湾南岸获取的地质钻孔进行了全岩主量元素、Sr-Nd同位素地球化学分析,重建了这一区域更新世以来沉积物物质来源以及古气候、古环境演化过程,并探讨了其驱动机制。【结果】钻孔自下而上具有较为明显的三段特征,底部U1段具有较低εNd(0)值和较高的86Sr/87Sr值,中部U2段具有较高的Al/Ti、K/Ti、Fe/Ti、Mg/Ti比值。物源分析结果表明,钻孔沉积物来源于中酸性源区,底部U1段含较多古老的沉积物质,且Sr-Nd同位素比值与红河沉积物相似,U2、U3段沉积物则与海南岛内白垩纪、二叠纪长英质花岗岩相似。古环境分析显示这一区域更新世以来经历了干冷-暖湿-干冷的气候变化过程。【结论】结合前人年代学研究,U1段对应北半球最冷的MIS16期,干冷的气候且较低的海平面使得印支大陆碎屑沉积物能输送至新英湾。随后东亚夏季风增强,气候由寒冷干燥向温暖湿润转变,海平面上升导致U2段源区以海南岛内花岗质岩石为主。U3段经历区域构造抬升,沉积源区以岛内花岗岩为主。

摘 要 【目的】晚三叠世是中生代羌塘盆地演化的关键时期,但前人对盆地上三叠统地层的沉积学研究相对薄弱,不利于进一步认识晚三叠世沉积演化过程及预测源-储分布。【方法】在剖面实测基础上,结合薄片观察、砂岩粒度分析及典型沉积构造划分江爱达日那剖面上三叠统甲丕拉组、波里拉组及巴贡组沉积相,并建立盆地中部晚三叠世沉积演化模式;另外,结合全岩及粘土矿物、物性及总有机碳含量(TOC)初步评价研究区源-储特征。【结果】(1)江爱达日那剖面甲丕拉组-波里拉组-巴贡组向上经历了扇三角洲→无障壁海岸→碳酸盐缓坡→浅海陆棚→三角洲的演化过程,共识别出10个亚相和8个微相;(2)研究区上三叠统地层构成了向上变深再变浅的海侵-海退序列,其中海侵序列由甲丕拉组碎屑岩序列和波里拉组碳酸盐岩序列构成,海退序列由巴贡组碎屑岩序列构成;(3)研究区甲丕拉组及巴贡组砂岩均为超低孔超低渗储层,巴贡组泥岩为非-一般烃源岩,但向北烃源岩品质变好,结合最新古地理资料推测江爱达日那和沃若山之间洼地可能发育优质烃源岩,具有较好的勘探前景,但仍需予以证实。【结论】以上认识可为羌塘盆地晚三叠世沉积-构造演化研究及油气资源评价提供参考。

【目的】湘西地区广泛发育新元古代海相沉积型锰矿床,深入研究这些锰矿的沉积氧化还原条件有助于揭示其成矿机理,约束成矿期海洋锰循环过程,为区域成矿潜力评估提供理论支撑。【方法】本文对湘西民乐地区南华系大塘坡组的16件不同品位锰矿样品开展了矿物学、元素地球化学和无机碳同位素分析。【结果】矿物学和碳同位素分析显示:高品位(MnO>20%)和中等品位(10

【目的】毛乌素沙漠南部古今沙丘微量元素记录了它们风化、搬运和沉积过程的环境信息,对其进行探讨旨在深入了解该区沉积物来源及气候环境。【方法】采集毛乌素沙漠南部现代沙丘与古沙丘样品,分析磷(P)、铅(Pb)和铷(Rb)等14种微量元素含量特征和相关性,探讨不同类型沙丘微量元素含量的差异及空间分布特征。【结果】(1)古今沙丘微量元素以Ba、Sr、P元素为主,As、Nb、Cu三种微量元素含量较低,其分布规律具有一定的区域性。(2)固定沙丘微量元素含量明显高于流动沙丘,主要与沙丘的性质及植被覆盖有关;而古沙丘中微量元素的含量高于现代沙丘,主要受沉积历史、气候变化及特殊的地貌位置等因素影响。(3)古今沙丘中Sr/Cu、Rb/Sr和Sr/Ba的含量比值相当,表明两者形成于相似的沉积环境。【结论】古今沙丘微量元素含量和不同类型沙丘微量元素存在一定的相似性和差异性;古沙丘微量元素含量变化规律一定程度上可以为现代沙丘的来源提供线索;古今沙丘中微量元素比值具有一定的气候环境指示意义。

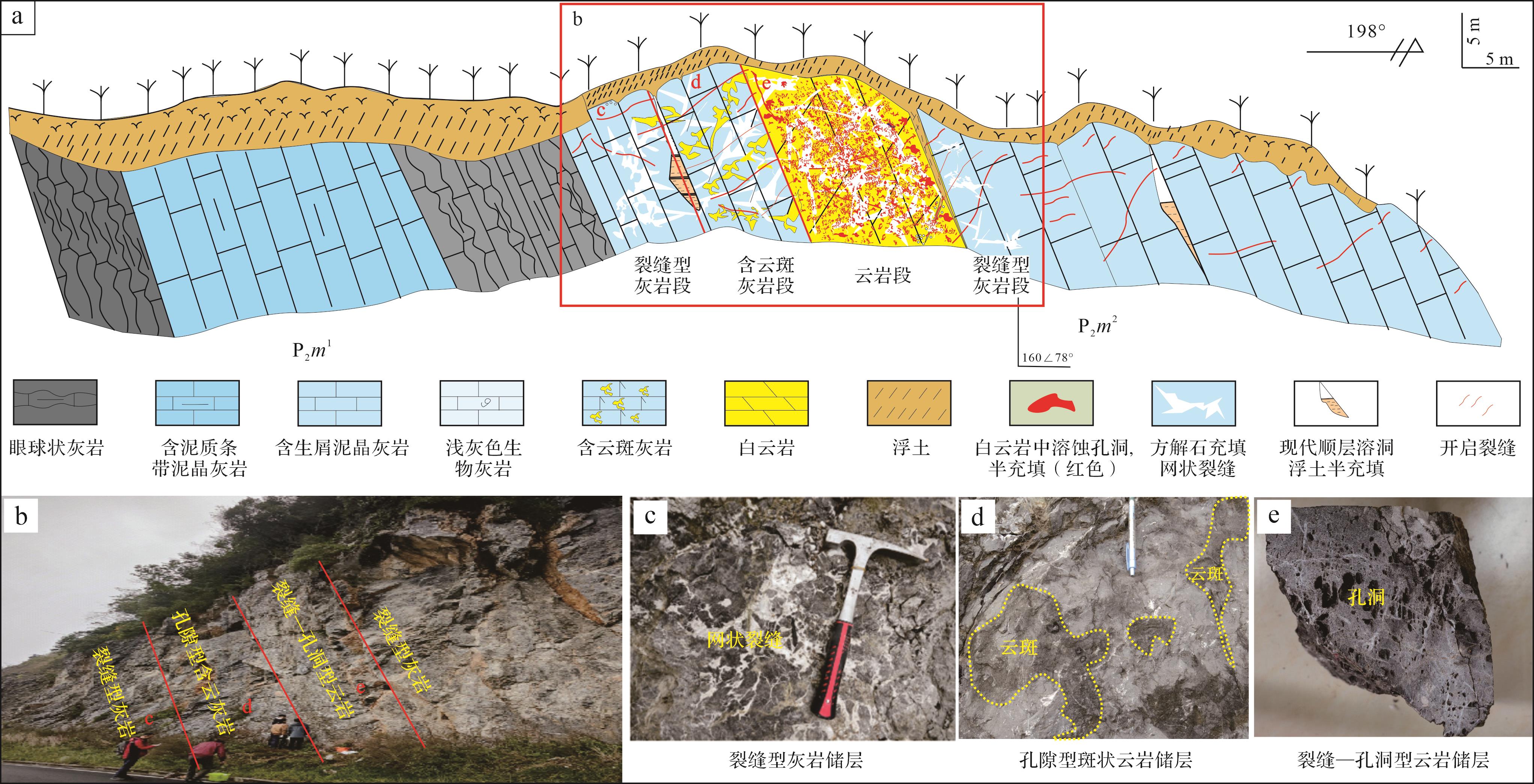

【目的】川中地区中二叠统栖霞组滩相白云岩储层显示出巨大的油气勘探潜力,但对成岩序列、孔隙演化系统性地探讨相对薄弱。【方法】综合岩心、薄片、阴极发光观察以及图像识别等技术,研究了栖霞组的岩石学特征及孔隙成因,明确了各岩性之间成岩作用差异及相应的孔隙演化。【结果】高石梯地区栖霞组有泥晶灰岩、泥晶颗粒灰岩、亮晶颗粒灰岩和残余颗粒白云岩四种岩类,发育粒间溶孔、粒内溶孔、裂缝和孔洞等孔隙类型,有效孔隙主要发育在残余颗粒白云岩中,以粒间溶孔为主。各岩类经历的成岩作用有差异:溶蚀作用在不同岩性中的类型及强弱不同,两类颗粒灰岩主要受大气淡水溶蚀,残余颗粒白云岩云化前受更强大气淡水溶蚀,并在此基础上发生准同生期白云石化与埋藏期溶蚀;重结晶作用在残余颗粒白云岩中有体现;压实~压溶作用在泥晶颗粒灰岩中更明显。各岩类中影响孔隙发育的关键成岩作用及阶段不同:两类颗粒灰岩主要在准同生阶段形成孔隙,后在埋藏期被压实-压溶、胶结作用部分破坏,准同生期的溶蚀作用和白云石化是残余颗粒白云岩形成、保存孔隙的关键,而埋藏期溶蚀作用和构造破裂作用为有利补充,浅埋藏期胶结作用破坏孔隙。【结论】成岩作用的差异造成孔隙演化的差异,形成现今孔隙发育程度依次降低的四种岩性:残余颗粒白云岩(面孔率2.10 %)、亮晶颗粒灰岩(面孔率1.24 %)、泥晶颗粒灰岩(面孔率0.41 %)、泥晶灰岩(致密)。

细粒沉积物搬运机理研究是细粒沉积物“源-汇”系统理论中的重要一环,对恢复沉积环境、理解细粒沉积物分布和预测非常规油气资源等方面具有重要意义。由于细粒沉积物粒度细小,不便观察,且搬运方式多样,不同搬运方式对应多种沉积构造,因此,细粒沉积物搬运机理的研究进展缓慢。纵观国内外现有的研究成果,目前还缺乏针对细粒沉积物搬运机理研究成果的梳理和总结。本文综合当前的研究成果,系统梳理了细粒沉积物的搬运方式及沉积特征,将细粒沉积物搬运方式分为物理搬运、化学搬运和生物搬运三大类。物理搬运包括河流、大气、底流、羽流和六种重力流搬运,河流和大气搬运依靠流水或风的动力,克服细粒物质的重力作用,实现对细粒物质的搬运,搬运的驱动力主要是推移力和载荷力;底流、羽流和重力流搬运由潮汐、风力、地震、洪水、风暴、火山喷发等方式触发,搬运的驱动力主要是重力。黏土矿物、溶解有机碳、碳酸盐类矿物、铁质矿物等呈胶体溶液或真溶液被搬运;溶解物质受环境的pH值、Eh值、温度、压力、离子浓度或电荷等影响,能够通过化学方式搬运。垂直向上搬运、沉积物-水界面附近的搬运以及多类型生物的综合搬运是生物搬运细粒沉积物的三种形式。本文旨在厘清细粒沉积物的搬运方式,增进对细粒沉积物搬运机制的理解,从而推动细粒沉积学理论的发展,为明确细粒沉积地层的展布特征、预测非常规油气资源的分布提供坚实的理论基础和科学依据。

潮汐营力对海洋陆架三角洲形态规模及分支河道的发育演化具有重要影响,不同幅度的潮差对陆架三角洲坝体及分支河道定量控制机理是当前热点科学问题。本文采用单因素控制的方法,基于Delft 3D水动力模拟软件设置无、小、中、大潮差等四组对照组,分析不同潮差控制下陆架三角洲关键地质体的演化规律。实验结果表明,在无潮汐作用影响时,分支河道的下切深度和宽度随着流动距离增加逐渐减少;而在加入潮汐作用后,分流河道的数量随着潮差的增大而减小,但河道的下切程度及宽度则增加。无潮汐作用时分支河道的宽深比介于2~10之间,在小潮差时宽深比则呈下降趋势直至0,中潮差和大潮差影响下河道宽深比分别对应于0~3和2~4范围。结果表明,潮汐作用有利于增加砂体的宽厚比,且随着潮差的增大,三角洲在平面上的形态变化越稳定;潮汐影响下的三角洲中分支河道的数量显著减少,这主要归因于潮汐在横向上周期性的涌入和退却,它促进了横向河道及潮汐通道的形成。中-大潮差影响下分支河道侧向迁移距离短,分支河道更稳定,坝体相互之间更为孤立,为类似地下沉积体储层构型分析提供重要参考依据。

【意义】自工业革命以来,人类在使用化石燃料的过程中不断向大气排放CO2等温室气体,引起了剧烈的气候环境扰动和严重的生物危机。古新世-始新世极热事件(Paleocene-Eocene Thermal Maximum, PETM, ~56Ma)时期发生了巨量的碳排放事件,碳排放速率与当前的排放进程最为接近,探索PETM时期的碳排放对地球宜居性影响的过程和机制,可以为预估地球未来气候变化趋势提供地质案例,具有重要的科学意义。【进展】近年来,对于PETM碳排放的触发机制问题仍存在争议,已有研究证实北大西洋火成岩省(North Atlantic Large Igneous Province, NAIP)的岩浆活动与PETM之间存在时间耦合性,表明NAIP可能触发了这一地球宜居性扰动事件,但是目前该转折期沉积物中的火山活动记录还较为匮乏。【展望】近年来,沉积物中的汞元素浓度及其同位素已被广泛用于示踪地质历史时期的火山活动。但是,目前对PETM事件的汞记录研究主要集中在靠近NAIP喷发区域的近岸环境地区,而缺乏对远离喷发中心的开阔海环境地区的研究,制约了对NAIP活动影响范围和环境效应的认知。本文针对PETM事件汞沉积示踪古火山活动的研究现状进行了系统的回顾,阐述其存在的问题和未来的研究方向,梳理了NAIP与PETM之间的联系。

鄂尔多斯盆地晚三叠延长组长7时期沉积了一套全盆地可连续追踪泥页岩,是目前非常规石油勘探开发的主力层系。长73亚段纹层型页岩油储层横向变化快、纵向叠置,在实践中存在储层展布不明、勘探难度较大、钻遇与率低等问题。为明确纹层型页岩油储层分布规律,本文深入结合地震、地质和测井资料,提出地震前积反射特征+沉积期古底型双重控制的页岩油储层展布规律。首先根据最新三维地震资料,利用地层倾角翻转法恢复沉积期古地貌。然后结合地质背景和测井结果,以湖泛泥岩地震反射同相轴为标志开展地震地层对比划分,给出古隆起导向前积斜坡四期期次划分结果和页岩油储层展布规律。最后从结论分析了沉积期长73亚段纹层型页岩油储层的深水重力流沉积成因,并探讨了本次研究成果对鄂尔多斯盆地非常规油气勘探开发的启示。

【目的】分支河流体系(DFS)广泛发育于现代和古代沉积地层中,是重要的油气储层。在低可容空间且物源供给充足的狭长浅水湖盆内可能发育多个互相影响的DFS,并演化出轴向河流。这种在狭长浅水湖盆内发育的多个DFS和轴向河流的发育过程、沉积特征、砂体展布规律以及各沉积单元之间的相互影响尚不明确。【方法】通过水槽模拟实验再现其沉积过程,使用高精度的3D扫描仪配合自研程序对沉积区进行三维可视化分析,明确DFS的阶段性演化特征。【结果】1)随着DFS规模扩大,DFS表面的水流逐渐聚集,初始流态为片流,随后演化为非限制性水流,最终为限制性水流;2)随着盆地可容纳空间变小,盆地内的轴向水流逐渐汇聚成轴向河流,轴向河流对两侧的DFS产生破坏作用并不断决口,最终在盆地内轴向河流下游形成大规模的河道沉积;3)狭长浅水湖盆发育多个DFS时,沉积砂体主要集中在物源附近的DFS处以及轴向河流下游,盆地发育时间越久,河流沉积规模越大。【结论】从盆地尺度描述了低可容空间且物源供给充足的狭长浅水湖盆内发育的多个DFS和轴向河流的发育过程及砂体展布规律,为油气勘探和分支河流体系研究提供理论支持。

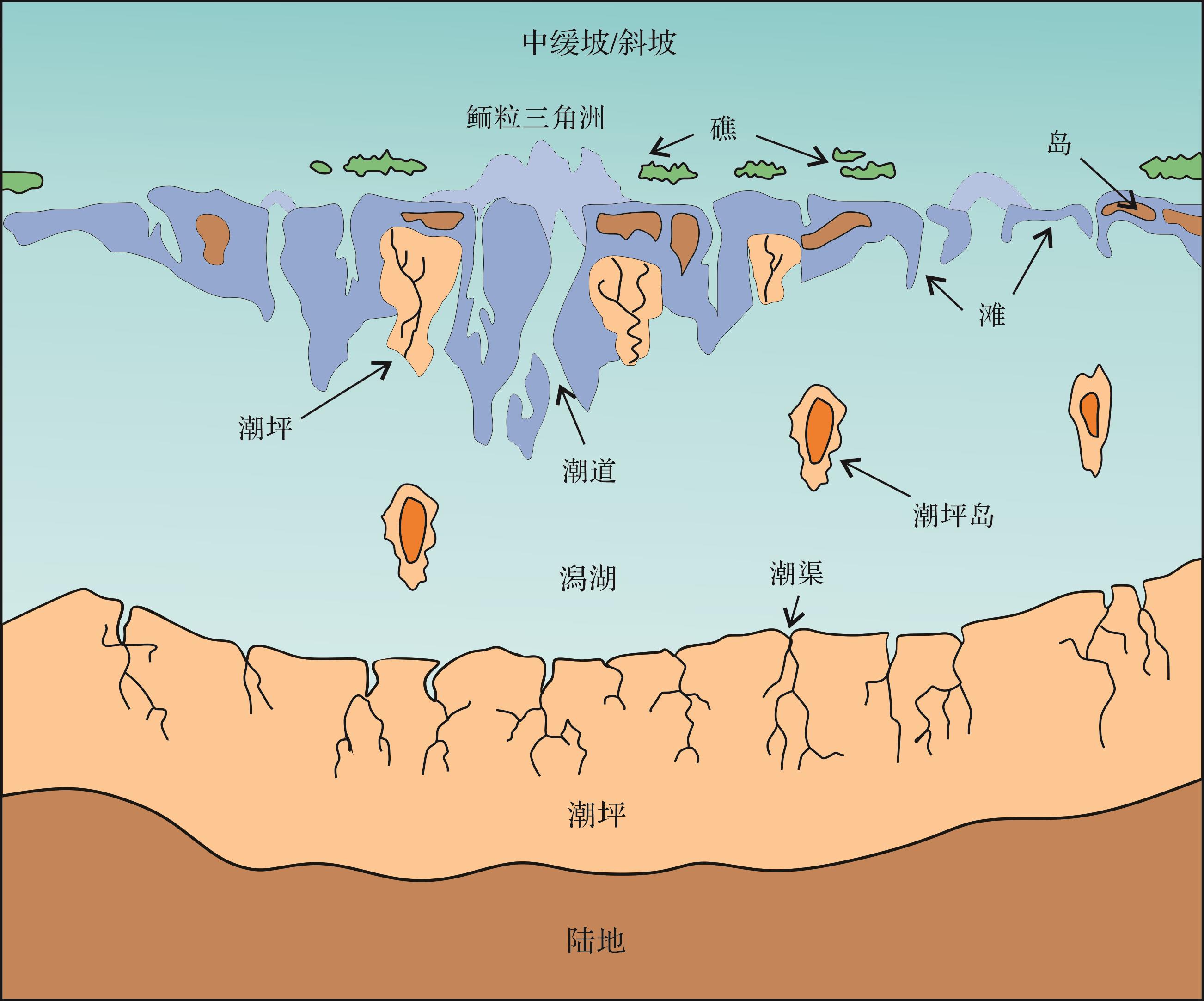

【目的】鄂尔多斯盆地西北缘上古生界羊虎沟组至太原组具有良好的油气勘探远景,地层发育完整连续且厚度变化大,沉积相类型多样。明确砂体展布特征、厘清沉积演化规律直接影响油气优选勘探区带的选择。【方法】本文以鄂尔多斯盆地西北缘羊虎沟组至太原组为目的层位,在前人研究基础上,通过典型野外剖面实测、钻井岩心观察、古流向分析、测井资料及测试资料分析,对研究区沉积环境及沉积相类型特征、沉积演化及沉积模式进行研究。【结果与结论】研究表明:研究区整体发育19种岩相类型,两种沉积体系,包含4种沉积相类型,进一步划分出14种沉积微相。研究区羊虎沟组-太原组主要由盆地西北阿拉善古陆以及东北阴山古陆两个物源体系共同供源。Dickinson三角投点图揭示物源区构造背景以再旋回造山带为主;重矿物组合特征明确盆地西北缘与阿拉善群(Ar3-Pt1)、太古代集宁群(Ar3)、乌拉山群(Ar1-2)具有明显亲源性,ZTR指数体现出不稳定矿物由北向南逐渐减小;古流向分析也反映出北西至南东以及北东至南西两个方向的物质来源。在上述物源分析、古沉积环境演化以及沉积相类型特征研究基础上,明确研究区羊虎沟组-太原组主体为海陆共存阶段,羊虎沟组沉积期,在贺兰拗拉槽复活以及南北构造挤压背景下,海水快速进入,研究区整体受控于三角洲-碎屑海岸沉积体系,北部物源供给充足,致使北部发育潮控三角洲沉积;南部受潮汐、波浪作用影响,发育潮坪-障壁岛-淡化潟湖-陆棚沉积。太原组沉积期,地壳继续下沉,发生海侵,该时期盆地成为海域分布最广时期,沉积环境与羊虎沟组基本相似,总体表现为潮控三角洲、潮坪、淡化潟湖-障壁岛沉积环境共存,且北部地区物源供给持续增加,潮控三角洲范围向南延伸更广。

摘 要 【意义】细粒沉积岩物质来源研究作为细粒沉积岩“源-汇”系统理论中的首要环节,对恢复古环境、理解细粒沉积岩形成机理和预测非常规油气资源等方面有着重要意义。细粒沉积岩具有物质组成粒度较小、成分复杂、观察研究难度大的特点,且不同物质成分对应多样的物质来源和成因。纵观国内外现有的研究成果,目前还缺乏针对细粒沉积物质来源及成因的研究成果的系统性梳理和归纳总结。【进展】本文综合当前研究成果,将细粒沉积岩的物质来源归纳为陆源、内源和火山-热液源三大类。对常见细粒沉积物来源及成因进行了深入地归纳和总结,指出:(1)黏土矿物为陆源成因、成岩作用其他矿物的转化和黏土矿物之间的转化、海底火山物质海解成因以及胞外聚合物生物介导作用成因;(2)石英主要源于陆源物质风化、盆内生物作用、火山凝灰物质脱玻化作用以及成岩作用形成;(3)长石源于陆源碎屑物质风化,火山-热液作用输入,另外近年来相关研究也指出长石能够由微生物化学作用形成;(4)碳酸盐矿物主要是内源物质,其能够由在盆内由化学作用、生物-化学作用、生物作用和搬运在沉积作用形成,另外陆源物质和火山-热液源物质的输入不仅能直接为细粒沉积岩提供碳酸盐矿物也会促使盆内碳酸盐矿物的形成;(5)黄铁矿主要由铁和硫两大成矿元素在盆内分别经过异化铁还原作用和铁穿梭机制主导还原和微生物还原作用和硫酸盐热化学还原作用;(6)有机质可划分为陆源的镜质体、惰质体和部分类脂体以及内源的部分类脂体、动物有机碎屑和次生有机质。未来细粒沉积岩物质来源及成因的研究将围绕多学科、高精度等方面发展,当下仍亟待一套适用于细粒沉积岩物源研究的系统方案形成。【结论】本文旨在厘清细粒沉积岩的物质来源和物质成因,增进对细粒沉积物质来源和形成机制的理解,从而推动细粒沉积学理论的发展,为明确细粒沉积地层的展布特征、预测非常规油气资源的分布提供坚实的理论基础和科学依据。

【意义】泥炭沼泽作为古野火事件和古气候信息的沉积载体,在全球碳循环中发挥重要作用。通过系统梳理泥炭沼泽野火类型,结合燃烧产物木炭等明确野火产物相关学术术语,讨论泥炭沼泽野火的碳源和碳汇效应,为深时碳循环研究提供借鉴。【进展】野火产物木炭,近似等同于煤中惰质体,是植物不完全燃烧残留体,是一种相对稳定的碳储,木炭也能够提供千年至亿年地质历史中野火活动记录。木炭物质组成(如多糖和木质素)和微观结构(如细胞壁均质化)的变化能够反映古野火温度范围,结合反射率和惰质体含量等指标,可以恢复古野火类型和约束古氧气含量。野火对全球碳循环的影响包括短期(年尺度)碳源和长期(百万年尺度)碳汇效应,野火导致直接大量碳排放和深层泥炭燃烧的碳释放。但野火驱动下的土壤微生物、聚集体和有机质的持久性变化,可直接抵消部分碳损,同时木炭可提供稳定碳储。【结论与展望】在正常埋藏条件下泥炭地碳循环模型的基础上,引入野火、土壤聚集体、真菌和细菌等影响因子,提出火后泥炭地碳循环模型。利用惰质体野火成因和温室气体排放模型,以东北地区早白垩世泥炭成煤沼泽野火的碳排放与碳储存量为例,结果表明森林植被生长和泥炭地长期(百万年尺度)碳汇完全有能力中和野火带来的短期(年尺度)碳源效应。未来评价野火深时碳循环响应时,需考虑时间周期长短和野火强度,提高野火导致气候变化和环境演变的认识,以推动深时—现今气候变化和碳循环研究的深度融合。

摘 要 (目的)在海相托阿尔阶缺氧事件(Toarcian Oceanic Anoxic Event,T-OAE)地层中,大量菱铁矿的形成被认为与该事件时期低硫酸盐浓度以及内陆铁的供应增加有关。在同期的湖相地层中也发育了丰富的菱铁矿;然而,关于湖相菱铁矿的成因机制及其与T-OAE之间的联系还未曾有研究。因此,探究湖相菱铁矿的形成机制对认识T-OAE时期湖泊的生物地球化学循环过程具有重要意义。(方法)对湖相安崖剖面中的菱铁矿样品进行矿物学和碳同位素地球化学分析,结合主、微量元素对菱铁矿铁源、碳源以及沉积环境进行研究,探讨其形成机制及其与T-OAE的联系。(结果)扫描电镜下观察到黄铁矿与菱铁矿存在共生现象;菱铁矿的无机碳同位素(δ13Ccarb)值范围变化较广,为?11.25至16.32 ‰;菱铁矿有机碳同位素(δ13Corg)值的范围则为?32.03至?14.33 ‰;稀土元素特征表现为轻稀土元素相对富集、重稀土元素相对亏损,并且存在Eu负异常,其值范围为0.69~0.85。(结论)安崖剖面T-OAE时期菱铁矿样品的铁源主要来自于陆源输入,其碳源则分别来自产甲烷带产生的HCO3-,以及次氧化带有机质分解和甲烷有氧氧化所产生的碳。菱铁矿形成时的流体环境为次氧化至缺氧的条件。T-OAE时期大陆风化作用的加剧和地表径流输入的增多为湖泊输入了丰富的铁源。同时,该时期广泛的缺氧条件、充足的有机质含量,以及湖泊自身相对较低的硫酸盐浓度,为菱铁矿铁的形成提供了有利的条件。

【目的】为了解Doseo盆地东部凹陷白垩系砂体分布规律,拟采用物理沉积模拟方法,设计了一个具备活动底板的水槽实验,以分析研究区水道-朵体体系演化机制,并建立有效的区域沉积模式。【方法】基于前人的朵体发育及演化研究[9-11],通过解析朵体内部结构,划分出多种组成单元,提出了一种新的朵体分类方法。【结果】(1)水道与朵体之间始终存在叠加与被叠加的关系,水道的迁移、演化或消亡均会形成新的朵体;(2)水道-朵体体系中,受水动力强度影响,主要存在三种演化机制,包括原有朵体接受侵蚀改造、砂质沉积为主形成朵体、细粒沉积为主形成泥质薄层;(3)水道属性决定了朵体的发育类型,朵体的形态则受沉积坡度、构造作用、沉积基准面和物源条件等影响;(4)朵体的组成单元、朵体间的接触关系、朵体物性和朵体复合体的类型均会影响砂体连通性,后期水道的演化在一定程度上改善了连通性;(5)Doseo盆地东部凹陷存在深水三角洲和浅水三角洲两种沉积模式:深水三角洲模式中,水道演化区较大,连通性改善较为明显;而浅水三角洲模式中,朵体沉积区较大,朵体平面展布范围广。【结论】新的朵体分类方法及水道-朵体体系演化机制,能够有效应用于研究区砂体连通性分析及沉积模式研究,并有望在未来三角洲沉积模拟实验中得到新的应用。

摘 要 【目的】明确烃源岩层须三段中致密砂岩优质储层发育模式,为川西坳陷须三段致密砂岩气勘探开发提供理论指导。【方法】综合岩心、薄片、扫描电镜、包裹体、原位碳氧同位素以及孔渗等资料,在川西坳陷须三段致密砂岩储层基本特征及成岩作用类型表征的基础上,进一步对储层非均质性及优质储层发育模式进行系统分析。【结果】川西坳陷须三段致密砂岩储层主要发育岩屑石英砂岩和岩屑砂岩,储集空间主要为粒内溶孔和裂缝,孔隙度<7%,渗透率<1mD,可划分为粒内溶孔型储层和裂缝-粒内溶孔型储层两类。砂岩储层主要经历压实作用、胶结作用(石英、碳酸盐、黏土和长石)和溶蚀作用,在演化过程中分别受早期腐殖酸、中期有机酸和晚期热液流体改造。须三段可识别出砂岩-砂岩和砂岩-泥岩两类垂向叠置单沉积旋回。【结论】研究表明早期的腐殖酸和中期的有机酸可通过粒间孔喉和裂缝迁移,对储层进行接力溶蚀成孔改造,有利于储层的形成,而晚期热液流体仅局限作用于粗大裂缝中,对储层质量无实质影响;砂岩-砂岩垂向叠置单沉积旋回中,优质储层主要发育在粒度相对较粗的旋回下部,砂岩-泥岩垂向叠置单沉积旋回中,优质储层主要发育在粒度相对较粗的旋回下部和近泥岩段的旋回上部。

【目的】丹霞地层是白垩纪陆相红层的典型代表,解读其所蕴含的气候信息对于研究红层沉积过程及白垩纪地质事件具有重要的指示意义。【方法】本文以丹霞盆地上白垩统长坝组二段、四段及丹霞组锦石岩段的陆相湖盆细粒碎屑岩为研究对象,综合运用沉积学、元素地球化学等多种方法,探讨其沉积环境及晚白垩世关键气候时段(赛诺曼期、土伦期、坎潘期)的古气候意义。【结果】研究结果表明,长坝组二段、四段及丹霞组锦石岩段的细粒碎屑岩沉积期主要处于温暖湿润的气候阶段,水体呈次氧化至氧化性质。沉积水体以半咸水为主,局部高盐度半咸水、低氧环境(长坝组四段)与区域湖泊萎缩和气候干旱化过程密切相关。湖泊水体(水深变化)表现出先萎缩后扩张、逐渐萎缩以及先扩张后萎缩的变化趋势,大致与沉积相及环境等变化相吻合。【结论】丹霞盆地的上白垩统陆相湖盆沉积记录了在晚白垩世全球气候格局背景下,山间小盆地受地形地貌等局部特征显著影响的气候演化信息。

【目的】鄂尔多斯盆地二叠系太原组具有厚度大分布广、油气资源类型丰富等特征,展现出巨大的勘探潜力。目前,对该地层的研究主要集中在盆地东部,而西部地区由于构造格局与沉积演化的复杂多变,对太原组的勘探和研究亟待深入探讨。【方法】鉴于此,本研究采用野外露头观察、钻井样品采集,结合前人研究成果,综合运用碎屑锆石U-Pb定年、古流向分析等物源分析方法,对鄂尔多斯盆地西部太原组碎屑物质来源、构造背景及古地理格局进行了系统研究。【结果】研究区东北部(A组)的沉积物主要来自碰撞挤压构造背景下的阴山造山带,物源供给强,向盆地中部依次发育三角洲平原、三角洲前缘、潮汐砂脊和潮汐砂坝。西北部(B组)的沉积物来自于碰撞挤压和汇聚造山构造背景下的阿拉善地块,向盆地中部依次发育三角洲平原、三角洲前缘和潟湖―潮坪。南部(D组)地区的沉积物来自于古特提斯洋扩张―俯冲―碰撞构造环境下的北祁连、北秦岭构造带,太原期中央古隆起变缓,物源供给弱,主要发育障壁岛―障壁―潮坪沉积。【结论】研究区北部在碰撞和汇聚造山构造背景下隆升程度高,物源供给强,发育大型的潮汐―三角洲复合体系,而南部在拉张伸展构造背景下物源供给较弱,以潮坪―潟湖为主。本研究不仅深化了对鄂尔多斯盆地西部沉积体系和物源供给机制的认识,也为重建盆地西部的构造―沉积演化过程和古地理格局提供了新的视角和参考。

【目的】河南寒武系发育大量遗迹化石Thalassinoides,通过研究遗迹种的不同形态和分布特征,分析其沉积环境控制因素。【方法】基于沉积学和遗迹学研究,将该区Thalassinoides形态、大小、扰动深度、扰动强度等特征与沉积环境参数相结合。【结果】密集分布的Y-型分支、分支处膨大二维潜穴Thalassinoides suevicus发育在水体动荡氧气充足的潮间带;稀疏分布的Y-型长分支、直径大的二维潜穴Thalassionides horizontalis Type 1形成于水体动荡氧气充足营养物质丰富的鲕粒滩滩前浅水区,较密集分布的T-型分支、分支短直径较小的二维潜穴Thalassionides horizontalis Type 2则为向海一侧的鲕粒滩滩前深水区;具有垂直管道、分支、且发育厚衬壁的三维箱状潜穴Thalassionides bacae则发育在氧和营养物质均匮乏的滩间局限海和深水潮下带。【结论】Thalassinoides不同遗迹种及形态的变化受控于沉积环境的水深、水动能、营养物质和氧含量等因素,造迹生物采取不同的策略以应对变化的沉积环境。

【目的】海峡周边发育与其限制性地形相关的系列沉积体系,具有独特沉积相特征和分布特点。目前针对浅水海峡沉积的研究聚焦宽度较小(小于50 km)的海峡,这类海峡沉积以潮汐沉积为主。随着海峡宽度增加,海峡动力过程更为复杂,海峡沉积物的沉积过程有待揭示。以渤海海峡(浅水海峡,宽度106 km)为研究对象,阐明渤海海峡限制性地形对现代沉积体系分布的控制作用。【方法】基于大量表层沉积物粒度数据和四条浅地层剖面资料,使用区域海洋动力模型模拟渤海海峡及其邻近海域冬季(2020年12月-2021年2月)流场动力过程,揭示海峡沉积动力如何控制沉积物分布。【结果】海峡南部、北部沉积动力存在明显差异,北部属于高能沉积环境,以侵蚀为主,而南部相对低能,以沉积为主。表层沉积物类型多样,现代沉积物粒径分布呈现北粗南细,海峡狭窄处粗、两边细的分布格局。海峡北部围绕老铁山水道发育大型砂质涨潮三角洲、不发育退潮三角洲,反映了进出老铁山水道的潮流不均一性。海峡南部发育两类沉积体系:(1) 因黄河的巨量供给,在鲁北沿岸流的作用下沿山东半岛形成山东泥楔;(2) 由于海峡南部岛屿的遮挡和充足细粒沉积物供给,导致形成了小型冲刷槽和小型砂质涨潮三角洲。【结论】本文强调了海峡复杂的限制性地形对于区域沉积动力的塑造和沉积体系分布的控制。

摘 要 [目的]富粘球形藻(Gloeocapsomorpha Prisca, G. prisca)的奥陶系Kukersite型油页岩在全球古生界范围内是一套重要的烃源岩,但是中国仅在塔里木盆地获得零星的检出和报道,因此,快速鉴定G. prisca于烃源岩中是否存在于烃源岩中是一项重要的地球化学工作。干酪根是生烃母质的富集产物,因此可通过干酪根对烃源岩进行快速追踪。[方法]为此,对爱沙尼亚油页岩样品的干酪根进行了快速连续分步热解实验,在360~610 ℃范围内以50 ℃为间隔开展分步热解。[结果与讨论]结果表明,热裂解产物均以5-正烷基-1,3-苯二酚及其同系物为主,并以高含量的短链烷烃为特征,但在560 ℃出现部分异常的高碳数(>nC29)正构烷烃;在中高温度点(460~560 ℃)持续出现烷基苯、烷基噻吩和烷基酮系列化合物。热解产物均具有展现出低碳数和富烷基链的特征,并在460~510 ℃呈现一定的奇碳优势。热解产物中极其丰富、持续产出的5-正烷基-1,3-苯二酚类同系物,不仅能够帮助快速确认烃源岩是否富G. prisca,而且不同温度点的热解产物组成特征、变化和对比有助于干酪根结构研究。快速分步热解产物变化表明,在G. prisca中存在以5-正烷基-1,3-苯二酚为主的聚合形成的生物大分子结构。聚合物大分子中的不同单元,包括苯酚环、噻吩环和正烷基链,通过C-C键和C-O键在分子间连接。[结论]快速连续分步热解技术在不同温度点获得的不同系列化合物分布及其变化有可能揭示藻类演化的细节并确定干酪根的不同有机质来源。

【目的】罗家窝棚组是松嫩平原东南缘下更新统的一套紫红色砂砾石堆积地层,针对该地层开展黏土矿物分析有利于深入理解该区域古气候特征,明确其地层时代。【方法】对罗家窝棚组地层开展全岩地球化学、黏土矿物XRD、SEM和HRTEM等分析,揭示该地层黏土矿物组成及转化特征,与黄土高原红黏土层的黏土矿物组成进行对比。【结果】罗家窝棚组黏土矿物组成以高岭石为主(含量57%~73%),伊利石(含量25%~41%)次之,黑云母/蛭石混层矿物含量最少(平均含量为1%)。高岭石呈假六方片状,自形程度和结晶度高指示其自生成因,较高的伊利石结晶度(均值为0.55)及化学指数(均值为0.50)、黏土/石英比值较高均指示强烈的风化程度。黏土矿物转化过程为伊利石→高岭石,黑云母→黑云母/蛭石混层矿物→高岭石,与常量元素4Si-M+-R2三元图解具有高岭石化趋势一致,结合该组地层较高的CIA值和赤铁矿/针铁矿比值,共同指示该地层处于强风化的湿热气候环境。【结论】推测罗家窝棚组地层形成于湿热的气候背景,并非前人认为的冰碛物堆积,该地层年代可能为早更新世之前东亚夏季风盛行的湿热时期。

【目的】四川盆地寒武系筇竹寺组页岩气具有良好的勘探开发前景,深入揭示其沉积环境特征对筇竹寺组页岩气资源评价具有重要意义。【方法】以川北地区程家坝剖面筇竹寺组页岩层系为研究对象,基于详细的野外地质调查,开展全岩矿物X衍射、地球化学分析,优选特征元素和比值参数,揭示川北地区筇竹寺组富有机质页岩的沉积古环境及条件。【结果】(1)筇竹寺组筇一、筇二段岩性主要为灰黑色—黑色泥岩和粉砂质泥岩,发育硅质岩相和硅质页岩相,发育水平层理,为深水陆棚相沉积;(2)筇竹寺组页岩TOC含量较高,分布在0.22~4.34%,平均值为2.68%;(3)元素地球化学特征显示筇竹寺组黑色页岩沉积时期气候温暖湿润,古生产力和沉积速率较高,水体为缺氧环境且滞留程度强。【结论】筇竹寺组富有机质页岩的形成受控于氧化还原条件、古生产力、古气候和沉积速率多种因素。

“白云岩问题”是沉积学领域最具争议的热点、难点问题之一。大量研究表明,无论是在实验室条件还是现代自然沉积环境中,都难以在低温、无机条件下直接沉淀有序白云石。前人研究认为白云石的形成是一个受动力学控制的过程,并提出了几种关键制约因素,包括镁离子的水合作用、抑制剂硫酸根的存在、成核位点及阳离子的有序化等。硫酸根在白云石形成过程中的作用一直备受关注,但却存在较大争议。长期以来,硫酸根抑制白云石形成的假说被地质学家们广泛接受,并被用于解释地质历史时期白云岩丰度与海水性质的演化。但随着研究的深入,尤其是对微生物白云石成因机理的不断探索,人们对白云石形成过程中硫酸根作用的认识逐渐出现了争议,一些学者认为硫酸根并不会抑制白云石的形成。对硫酸根的这种争议性认识主要是由于:(1)现代白云石形成的自然沉积环境中SO42-的浓度差异较大;(2)SO42-在无机、有机,高温、低温条件下发挥的作用截然不同;(3)单一的实验室背景下得出的规律较为局限,难以推广到复杂的沉积环境中。因此,“硫酸根之谜”作为理解白云岩成因的关键一环,仍未得到解决。本文系统回顾了近60年关于硫酸根在白云石形成过程中作用的不同观点,首先阐释SO42-抑制白云石形成的两种主流观点,然后在不同条件下分析SO42-作为抑制剂的有效性,并重新解读了其在微生物白云石模式下的作用,最后探讨了类白云石矿物合成实验中硫酸根的作用,并对其中存在的问题和局限性进行了探讨,旨在深化人们对“白云岩问题”本质的理解,同时为深入揭示地质历史时期白云岩丰度与古海洋性质演化的耦合关系提供理论支撑。

综合运用钻井取芯、薄片鉴定、古生物、粒度分析、测井及地震解释等手段,针对琼东南盆地松南低凸起YA区古近系渐新统沉积体系及沉积演化开展系统的研究,恢复了YA区古近系岩相古地理。研究表明,渐新统中下部(崖城组)岩性主要为中-粗砂岩、含砾砂岩,砂岩分选性较差,矿物成分自下而上逐渐趋于稳定,成熟度逐渐提高,粒度概率累积曲线主要呈现悬浮和跳跃特征,化石丰度极低,沉积相类型以扇三角洲、滨浅湖及湖岸平原为主。渐新统中上部(陵水组)岩性以粉细砂岩与泥岩为主,化石丰度显著增加,沉积相类型以障壁海岸、浅水陆棚为主。研究区在渐新世经历了从海陆过渡相沉积到浅海相沉积之转变。早渐新世(崖城组)区内断层活动形成了松南低凸起及周缘凹凸相间的构造格局,水体较浅,坳陷中心处发育滨浅湖相,陡坡处发育扇三角洲,缓坡处发育辫状河三角洲相,地震相以前积和杂乱反射结构为主要特征;晚渐新世(陵水组)区内断裂活动引起沉积水体加深,区内主要发育浅海陆棚相与深海陆棚相,地震相以平行-亚平行反射结构为主要特征。崖城组沉积模式为:坳陷缓坡带、水体较浅区域发育辫状河三角洲,地势较陡、水体较深处发育扇三角洲,坳陷陡坡带发育扇三角洲沉积,沉降中心发育滨浅湖(海)沉积。陵水组沉积模式为:断裂处发育粗粒-厚层沉积,坳陷中央处发育细粒薄层楔形沉积。

【目的】碳酸盐矿物阴极发光特征与其微量元素及稀土元素含量之间具有密切关系,为了研究二者之间的关系。【方法】采用阴极发光和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术对鄂尔多斯盆地南缘奥陶系中下统的碳酸盐岩样本进行测试,并结合数理统计和分类算法对测试数据进行分析,使用稀土元素常用指标分析成岩流体性质。【结果】研究发现,基质白云石在阴极射线下发弱~中红色光,具环带发光和均匀发光现象,胶结物白云石Mn和Fe含量高,常为环带发光或不发光;经ANOVA和Tukey's HSD事后检验得到Mn、Fe、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb含量和Fe/Mn对碳酸盐矿物阴极发光影响程度较大;不发光组和强发光组较易区分,不发光组一般为碳酸盐矿物的Fe含量大于10000 ppm或Mn含量小于40 ppm,同时Fe含量大于10000 ppm的不发光组碳酸盐矿物稀土元素配分曲线富MREE,而强发光组稀土元素配分常表现为LREE亏损,Fe/Mn比值小的特征,利用微量和稀土元素降维的综合参数与Mn含量的关系有效地将极弱发光组、弱发光组和中发光组区分;成岩阶段的成岩流体性质影响碳酸盐沉积物组成和矿物成分以及微量稀土元素含量的变化,对碳酸盐矿物阴极发光有直接影响。【结论】结合原位微量元素测试和多种数据处理方法,可以更好地量化微量元素和稀土元素含量对阴极发光强度的影响,对于国内外学者研究阴极发光影响因素具有重要借鉴意义。

苏里格气田南区奥陶系马家沟组马五5亚段主要为岩溶储层,探明储量超千亿方,在开发生产过程中地层出水严重,气水关系复杂,气水分布规律及主控因素不明确,在很大程度上制约了该区的天然气产能释放。在地层水离子浓度分析的基础上,利用氯钠系数、脱硫系数、钠钙系数、镁钙系数和变质系数等化学参数对地层水的形成环境进行分析,进而通过单井出水层位识别、连井剖面对比以及平面展布特征刻画研究了气水分布规律;最后结合烃源岩、储层非均质性和构造等方面探讨了气水分布的主控因素。结果表明,苏里格气田南部马五5亚段地层水矿化度分布较为集中,平均83598.7mg/L,pH显示弱酸性,水型均表现为CaCl2型,地层水整体表现为低氯钠系数、低脱硫系数、低镁钙系数、低钠钙系数和高变质系数的特征,表明地层封闭性较好,有利于气藏保存,并且各参数平面特征相似,受岩溶储层控制。根据成因差异、空间分布和储层特征将地层水分为I型构造低部位水、Ⅱ型孤立透镜状水和Ⅲ型低渗带滞留水,I型主要在岩溶区发育,受岩溶残丘单元控制,具有统一气水界面,是高效井主要分布区,Ⅱ型在平面零星分布,受岩溶洼地和沟槽平面分布影响,储层物性一般,是潜在有利区,Ⅲ型储层物性较差。地层水分布受烃源岩、岩溶储层非均质性和同一岩溶单元局部构造等三个因素同时控制。烃源岩供烃能力不足是地层水水体发育的根本,岩溶储层非均质性决定了气水分布模式,局部构造造成气水分异,同一岩溶单元具有统一气水界面。

【目的】川西金口河地区出露大量新元古代辉绿岩脉,蕴含扬子克拉通西缘构造演化的重要信息,对理解扬子克拉通早期演化与Rodinia超大陆聚散的关系具有重要意义。【方法】对金口河辉绿岩进行了SHRIMP锆石U-Pb年代学和全岩地球化学分析,【结果】金口河地区侵入至峨边群的辉绿岩的锆石U-Pb年龄为823.5 ± 9.6 Ma(MSWD = 1.3, n = 10)。金口河辉绿岩属于拉斑玄武岩系列,显示出一定程度的Nb-Ta亏损和Eu负异常,兼具岛弧玄武岩和板内玄武岩的地球化学特征。【结论】金口河辉绿岩可能起源于浅层尖晶石-石榴石二辉橄榄岩的部分熔融,其原始岩浆遭受到了俯冲熔体的交代。综合区域相关地质资料,推测其很可能形成于后碰撞伸展环境,与Rodinia超大陆聚合背景下扬子克拉通的最终拼合形成有关。

【目的】近年来准东地区石钱滩凹陷石钱滩组海相碎屑岩新类型天然气藏勘探获得重大突破,但石钱滩组沉积特征与模式不清,源储配置不落实,制约下步勘探部署。【方法】在等时层序划分和对比的基础上恢复了石钱滩组沉积古地貌,并结合地震相、连井剖面和岩心、薄片等资料识别了不同沉积相,构建了沉积体系演化过程,建立了沉积演化模式。【结果与结论】石钱滩组发育一个完整的三级层序,结合古地貌坡折可划分为早期海侵域、晚期海侵域和高位域。石钱滩组沉积期凹陷整体为一个北西-南东走向的狭长海槽,发育裂陷海槽、多级坡折缓斜坡、断控陡坡以及侵蚀沟谷等多种古地貌类型。通过典型测录井资料、岩心及地震相特征,识别出近岸水下扇、扇三角洲、斜坡扇、盆底扇等沉积相类型。古地貌对沉积相分布具有明显控制作用,扇三角洲和近岸水下扇主要分布在南部断控陡坡带附近,斜坡扇主要发育在北部多级坡折缓坡带之上,而盆底扇则主要发育在海槽之中。整个沉积过程形成了在快速海侵背景下多期“叠瓦式退积”的海底扇-斜坡扇沉积和高位域连片辫状河三角洲沉积的演化模式。海侵域发育优质成熟烃源岩,北部缓坡带“源上”和“源侧”的盆底扇和斜坡扇与海相优质烃源岩可形成“指状交互”型的有利源储配置,成藏条件优越,是下步隐蔽油气勘探的有利目标。

【目的】大型海底滑坡的失稳过程可以导致数千平方公里的海底发生变形和破坏,搬运数百—数千立方千米海底沉积物。这一过程极大地重塑了陆架—陆坡区的海底地形地貌,并对后续的海底沉积过程产生深远影响。【方法】通过多波束水深数据和地震反射数据定性描述不同大型海底滑坡的顶界面形态特征,以及定量刻画海底滑坡顶界面的面积和体积等关键几何参数,基于海底滑坡顶界面伴生地貌的规模,形态特征和形成机制等因素,将海底滑坡顶界面伴生地貌形态划分为头部排空区、内部断层体系伴生局部负向空间和内部块体伴生局部负向空间三类,并分别探讨这三类负向空间对后续浊流体系的影响机制。【结果】首先,海底滑坡头部排空区通常伴生数百至数千平方公里的负向空间,在陆缘沉积物运输过程中发挥“漏斗”作用,能够有效捕捉和汇集后续浊流,同时提高砾石、粗砂等粗粒碎屑沉积物的运输效率。其次,海底滑坡内部断层体系伴生的条带状负向空间与海底滑坡内部变形块体伴生的不规则负向空间能够调控后续浊流体系的沉积动力过程,例如约束浊流流向、增强浊流侵蚀强度以及迫使浊流水道决口等。最后,大型海底滑坡顶界面伴生负向空间可能产生协同效应,在数百万年的时间尺度内影响沉积盆地的充填演化过程和盆地沉积中心的分布位置。【结论】通过调研海底滑坡顶界面不同地貌形态及其对后续浊流沉积动力过程的控制作用,可为厘清陆缘沉积物的运输过程、查明深海沉积盆地富砂储层的分布,以及预测灾害性浊流的发育范围等提供关键的地质信息。

国内外鲜有铝土岩油气储集层的研究成果,随着鄂尔多斯盆地西南部陇东地区太原组铝土岩系储层获得高产工业气流,标志着铝土岩天然气储层勘探的突破。近年来,盆地东北缘临兴地区本溪组铝土岩系地层也获得工业气流发现,表现出良好勘探潜力。【目的】为进一步探明临兴地区铝土岩系天然气勘探开发潜力,需对铝土岩系储层的基础地质特征进行深入剖析。【方法】本次研究基于测、录井及地震资料,利用X-衍射、铸体薄片、扫描电镜、主微量元素、高压压汞、N2、CO2吸附及常规物性等实验方法,系统分析了临兴地区本溪组铝土岩系的沉积环境、储层特征及沉积模式。【结果】研究区铝土岩系富含一水硬铝石和黏土矿物,垂向上呈现明显的三段式结构,具有底部富铁、中部多铝、顶部低铁的特点;铝土岩系储层孔隙类型包括溶蚀孔、晶间孔、有机质孔和微裂缝,其中溶蚀孔是主要的储集类型,孔径主要介于2~50 nm,孔喉分选及连通性相对较好,孔隙度平均为3.64 %,渗透率平均为7.24×10-3 μm2。【结论】综合分析认为铝土岩系的发育厚度受沉积环境和岩溶古地貌的控制,炎热潮湿、贫氧-还原、海陆交替的浅水沉积环境为铝土岩系的形成和保存提供有利的基础条件,斜坡(潜坑)处是铝土岩系勘探开发的重点区域。以上认识以期为该地区和类似地质背景的铝土岩系天然气勘探开发提供地质依据。

【目的】为明确川西北晚二叠世长兴期-早三叠世飞仙关期开江-梁平海槽西侧台缘带与蓬溪-武胜台凹东侧台缘带在北部是否交汇,构建该区域各层段的沉积相展布,并分析沉积充填演化过程。【方法】本文基于最新的钻井、野外露头和地震资料,在地层和沉积相划分对比基础上,系统开展了长兴期-飞仙关期岩相古地理展布及沉积充填演化过程分析。【结果】交汇区长兴组-飞仙关组可识别出陆棚-盆地、斜坡、台地边缘、开阔台地、局限台地和蒸发台地等六类沉积相;基于台前斜坡沉积记录,明确了开江-梁平海槽西侧台缘带与蓬溪-武胜台凹东侧台缘带在川西北马角坝-上寺一带拼合形成统一台缘带,台缘带与台前斜坡呈现北西向指状间互分布,而非平滑带状分布;长兴组两槽交汇区呈现自西南至东北向的两槽夹一台的沉积格局,在台缘带北西向指状分布台缘生物礁滩体,具有长一段台缘带发育生屑滩、长二段台缘带发育生物礁滩的特点;飞仙关组一、二段沉积期继承了长兴期的总体沉积格局,但飞一段早期海泛仅局部形成台缘鲕粒滩,飞一段晚期-飞二段台缘鲕粒滩逐渐发育、范围扩大,且总体具有向东迁移特征,台前斜坡滑塌沉积普遍;飞三段沉积期海槽逐渐填平,指状台缘带消失,只残留少量潟湖,仅在马角坝地区发育鲕粒滩;飞四段沉积其全区域填平,形成蒸发台地相。该地区台缘带并未顺指状台缘带向北西方向迁移, 而是具有向东迁移特征。【结论】开江-梁平海槽与蓬溪-武胜台凹长兴期至飞仙关期连通性的确定及五个沉积充填演化阶段的明确,补充了长兴期-飞仙关期两槽交汇区沉积格局及沉积充填演化过程认识,形成了同期两排斜交台缘带连通的过渡区的沉积充填演化序列的特有实例,也为该地区油气勘探提供了思路与参考

摘 要【目的】准噶尔盆地东道海子凹陷下侏罗统八道湾组和三工河组的物源组成及演化对源区克拉美丽造山带早侏罗世构造活动具有重要的指示意义。【方法】基于砂岩碎屑组成、稀土元素及碎屑锆石U-Pb年龄特征,对八道湾组和三工河组物源特征及演化过程进行了分析。【结果】结果显示,研究区下侏罗统砂岩以长石质岩屑砂岩为主,薄片中岩屑平均含量37.7%,以凝灰岩岩屑、玄武岩岩屑为主,少量变质岩岩屑;八道湾组表现出轻、重稀土分异并不明显的特征,而三工河组为轻微的轻稀土富集、重稀土亏损的特征;八道湾组碎屑锆石年龄主要集中在二叠纪、泥盆纪,而三工河组则以石炭纪为主,年龄组成上存在明显差异。【结论】综合物源特征分析认为,东道海子凹陷下侏罗统物源区母岩以中-酸性岩浆岩及基性岩浆岩为主,大地构造背景主要为再循环造山带的过渡再旋回带,与东部克拉美丽造山带的洋-陆俯冲形成的混杂物源以及洋盆关闭后克拉美丽造山带较为一致。东道海子凹陷八道湾组至三工河组的物源经历了以洋壳俯冲物源为主转变为以石炭纪洋陆闭合物源为主的转变,对克拉美丽造山带早侏罗世不断增强的隆升过程具有良好的响应关系,指示了克拉美丽造山带早侏罗世持续隆升,差异剥蚀的过程。

【目的】生物对其生活环境的反应极其灵敏,其营造的遗迹是生物与环境相互作用的结果,在一定程度上反映了沉积环境特征。生物沉积结构是了解现代海岸沉积环境中的生态学及沉积过程的有力工具。【方法】通过野外观察取样和三维重构等方法对珠江三角洲潮坪环境中现代生物遗迹的组成和分布特征进行了研究。【结果】取得了以下重要认识:潮上带、潮间带和潮下带生物分布差异较大,生物遗迹主要分布在潮间带。潮上带主要有海蟑螂和弧边招潮蟹,营造的遗迹主要有弧边招潮蟹的层面进食迹、排泄迹、足辙迹和层内I形居住潜穴。潮间带泥坪环境中的生物遗迹主要有弧边招潮蟹的层面进食迹、排泄迹、足辙迹和层内I形居住潜穴;弹涂鱼层面爬行迹和层内Y形、U形、I形居住潜穴;无齿东方相手蟹层面足辙迹和层内I形、Y形居住潜穴。潮间带混合坪环境中的生物遗迹主要有双齿围沙蚕层面排泄迹和层内I形、U形、Y形居住潜穴;海蟑螂层内Y形、U形、I形居住潜穴;幡条蜑螺和黄口蜑螺的爬行迹。潮间带沙坪环境中的生物遗迹主要有中华沙蟹层面进食迹、排泄迹和层内I形居住迹。潮下带环境不便观察。【结论】现代珠江三角洲潮间带生物遗迹的研究工作不仅对珠江三角洲潮坪环境的现代沉积学资料进行了补充,对古遗迹学和古环境重构也提供了现代实证。

摘 要 【目的】西湖凹陷平北地区始新统平湖组、宝石组含有丰富的遗迹化石,研究其遗迹组构特征与分布及沉积环境指示意义,对研究区沉积体系划分具有现实意义。【方法】通过岩心观测,鉴定研究区遗迹化石与遗迹组构,并利用IDIPA技术客观量化遗迹化石丰度,从而精确判定其生物扰动指数与遗迹组构指数。结合各遗迹学参数,总结该地区遗迹组构的平面分布与垂向演化特征。【结果】(1)共识别6个遗迹化石属,划分出4种遗迹组构:Planolites遗迹组构、Thalassinoides遗迹组构、Teichichnus遗迹组构以及Beaconites遗迹组构。(2)遗迹组构由南至北呈现Thalassinoides → Teichichnus → Planolites → Beaconites的演变规律,与区域沉积分区和古气候分析结果吻合。(3)研究区平湖组到宝石组同类遗迹化石增大、生物种类逐渐增多、生物扰动程度加剧,生物习性不断进化,表现了平湖组到宝石组沉积环境由贫氧到富氧的变化过程。【结论】综合遗迹化石、遗迹组构定量分析结果,在平面与垂向上建立平北地区平湖组-宝石组各遗迹组构与沉积环境的响应关系,研究成果从生物遗迹学角度对西湖凹陷始新统沉积环境的变化提供了新证据。

三塘湖盆地是新疆北部重要的油气勘探区块,明确盆地内部的沉积相、砂体展布以及物源体系,对研究区的油气勘探开发具有重要的指导作用。本研究以条湖-马朗凹陷中下侏罗统为研究对象,运用岩心、测井数据系统地研究沉积相平面分布特征及沉积演化规律,并利用重矿物和碎屑锆石U-Pb定年测试对重点层位进行了物源分析。研究发现,三塘湖盆地条湖-马朗凹陷中下侏罗时期主要为辫状河三角洲沉积环境。八道湾组时期湖盆面积较大,辫状河三角洲前缘大规模发育。条湖凹陷北部辫状河三角洲沉积体系较为发育,向南延伸较远,而南部沉积体系分布范围较小。马朗凹陷南北部沉积体系向凹陷内部短距离延伸。三工河组时期湖盆范围缩小,凹陷内部以辫状河三角洲前缘水下分流河道沉积为主,三角洲前缘朵体展布范围小且孤立。在西山窑组一段时期,条湖凹陷湖盆向南迁移,北部发育大面积辫状河三角洲下平原,中南部发育三角洲前缘水下分流河道和前缘砂体。马朗凹陷北部的辫状河三角洲前缘连片分布,而南部砂体较孤立。通过重矿物和锆石U-Pb年龄分析,条湖凹陷东北部下侏罗时期主要物源区来自额德伦金山西部,经过较长距离的搬运,最终汇入条湖凹陷东北部。马朗凹陷北部中侏罗时期源汇体系存在两种可能的沉积物搬运路径。一种是沉积物物源来自额德伦金山东部,沉积物先搬运到沙依苏北山和岔哈泉低凸起附近,经历再旋回最终搬运、沉积到马朗凹陷北部;另一种是沉积物从额德伦金山东部沿着低古地貌区域汇入马朗凹陷北部,同时部分沉积物从沙依苏北山进入盆地。

摘 要 【目的】加积型红土的风化记录一直是中国亚热带地区第四纪环境演变研究的重要内容。然而,空间尺度加积型红土风化特征的研究鲜有报道,阻碍了对加积型红土风化环境的系统性认识。【方法】基于对南方地区加积型红土剖面风化特征的系统分析,以非地带性因素影响较为显著的金衢盆地为研究对象,着重探讨盆地内红土化学风化特征和成因,以期深化加积型红土风化特征的认识。【结果】研究表明:1)从大尺度范围看,南方红土的风化强度与水热条件呈现较好的相关关系,总体随纬度降低风化作用增强。但加积型红土分布普遍的中亚热带25?N-31?N之间,部分地区或部分剖面红土的化学风化并不完全符合纬向地带性。2)金衢盆地加积型红土地球化学组成具有较好的一致性,样品间元素富集亏损情况的差异也较小。但与同纬度其他加积型红土化学风化特征相比,网纹红土发育阶段和网纹终止之后均质红土发育阶段的化学风化程度存在一定区域性。3)受物源、地形、局地气候等因素的综合影响,金衢盆地加积型红土的风化特征呈现一定的非纬向地带性特征。【结论】大尺度季风演化格局下,南方红土风化特征整体呈纬向地带性规律。但中亚热带25?N-31?N范围内,受地形、大面积水域、潜在物源区地理特征差异等非地带性因素影响,加积型红土化学风化也呈现一定的非地带性。金衢盆地区域范围较小,相对封闭的盆地地形、局部小气候条件、基岩风化物对红土物源的贡献等非地带性因素在红土化学风化信息解读中扮演重要角色,从而在讨论各地化学风化特征时,还需要考虑地域性因素的影响。

【目的】准噶尔盆地车排子凸起东翼新近系沙湾组一段储层碳酸盐胶结严重,含油非均质性强。深入分析研究区碳酸盐胶结物形成原因,探讨其对储层物性、含油性及圈闭类型的影响。【方法】在岩心观察的基础上,综合运用薄片观察与鉴定、阴极发光分析(CL)、X射线衍射分析(XRD)等方法,对浅埋藏碳酸盐胶结物类型、分布特征、形成期次及成因进行研究。【结果】结果表明,研究区沙湾组一段至少存在三期碳酸盐胶结物。第一期碳酸盐胶结物以栉壳状方解石及颗粒状菱铁矿为主,其形成主要受古气候及沉积水体影响,局部藻类发育。第二期及第三期碳酸盐胶结物以嵌晶状方解石为主,二者皆受到昌吉凹陷中下侏罗统烃源岩生排烃的影响,有机酸流体溶蚀早期碳酸盐胶结物及酸溶性颗粒,为后续碳酸盐胶结物的发育提供主要物质来源,其中第二期方解石分布广泛。研究发现,碳酸盐胶结物造成沙湾组储层早期物性差;储层孔渗性因后期酸性流体的注入而得到有限改善;碳酸盐致密胶结所形成的薄夹层在一定程度上控制了储层中油气运移及圈闭类型。【结论】文章明确了沙一段多期碳酸盐胶结物的类型、分布特征、形成原因及地质意义,为持续性勘探开发及寻找新的勘探目标提供支撑。

摘要:【目的】天文轨道参数引起的气候变化与海洋、湖泊的沉积演化及生物更替关系密切,进而影响地层中有机质富集。华北晚古生代含煤岩系发育煤、泥岩、粉砂岩、砂岩和灰岩等组成的多个沉积旋回,是当前油气勘探开发的重要层系。本次研究通过天文旋回的沉积响应,探究华北晚古生代古气候及有机质富集特征。【方法】为系统揭示该套含煤岩系中有机质富集的天文轨道周期控制机制,基于华北西部4口井自然伽马测井序列(采样间距0.05 m)和1口井连续矿物元素测试结果(采样间距1 m),结合天文旋回时间序列和典型样品元素地球化学分析,明确了有机质在不同尺度地层旋回中的富集规律。【结果】(1)石炭—二叠系本溪组、太原组和山西组中可识别出6个1.2 Myr超长斜率旋回和18个405 kyr长偏心率旋回;(2)采用Mg/Ca、SiO2/Al2O3、Fe/Mn和V/(V+Ni)作为古气候及古氧化还原替代指标,识别出6次长周期变化以及18次中周期变化,与超长斜率和长偏心率保持对应关系;(3)本溪组—山西组沉积期古环境指标与有机碳含量对比结果显示,古气候演化与有机质富集基本同步,均受控于天文轨道周期,在超长斜率增大或长偏心率增大时期,气候温暖湿润,水体还原性增强,促进有机质富集。【结论】研究揭示了天文轨道周期调控下的华北石炭—二叠纪气候变化及其约束下的富有机质层系发育规律,发现同期古气候变化明显受到长偏心率约束,相关认识可为二叠纪全球气候演化及有机质富集机制研究提供借鉴。

【目的】四川盆地下三叠统飞仙关组发育厚层鲕滩储层,是当前油气勘探的重点层位。铁山坡、七里北地区飞仙关组作为四川盆地后备战略接替领域,其沉积体系、储层特征及有利区带分布尚不明确,制约了该区油气勘探部署。【方法】基于岩心、岩石薄片、测井和地震资料综合分析,对铁山坡、七里北地区下三叠统飞仙关组沉积相类型、演化规律及有利储集区带展开研究。【结果】研究区飞仙关组发育镶边型台地沉积模式,可细分为局限台地、开阔台地、台地边缘、斜坡及盆地五种沉积相,台地边缘为鲕滩发育有利相带;区内鲕滩发育具有明显加积-进积特征,纵向上多为2-3期叠置而成,在ssq2-ssq4时期均有分布,以ssq2时期规模最大。横向上滩体发育不稳定,具有向盆内迁移的趋势;储集岩类型主要为(残余)鲕粒灰岩、(残余)鲕粒白云岩及粉-细晶白云岩。【结论】台缘鲕滩是飞仙关组储层发育的有利微相,孔-渗条件良好;铁山坡地区坡5井-坡西1井-坡2井-坡1井一带为有利储层发育区带,七里北地区七里北1井-七北102井一带为潜在的有利储层发育区带。四级层序格架内不同地区滩体的时空分布及迁移规律、有利储集区带预测成果等可为深化该区鲕滩储层勘探开发提供依据。

河流沉积广泛发育于自然界地层中,而曲流河沉积则是河流沉积的重要组成部分。由于曲流河发育过程中河道的频繁迁移,发育大量侧积体,导致点坝内部沙体叠置关系复杂,因此对曲流河演化过程的分析一直是沉积学研究重点,分析曲流河形态变化的控制因素对于地质历史时期的古气候演化、大陆风化强度等研究以及油气储层勘探开发均具有重要意义。前人学者观察现代河流沉积对产生曲流河的初始条件进行了总结,研究了不同黏土矿物含量、植被覆盖以及河床初始饱和度对曲流河发育的影响,但自然界中河流沉积发育周期过长,通过实地考察与解剖露头不能很好地观察河流动态沉积过程,记录过程易受环境因素干扰,同时缺乏定量数据支撑。本文通过水槽沉积模拟实验研究单因素条件下曲流河发育过程中河道迁移和坝体发育的影响,本次研究设置了不同粒度、流量和黏土矿物含量条件下的实验共三组,采用高精度3D激光扫描仪将数据转换成高程模型,用于定量化研究剖面结构与河床沉积变化。实验结果表明:(1)供源沙粒径直接影响曲流河弯曲度,在黏土含量保持不变且流量恒定的条件下,沙粒粒径越小,形成的曲流河弯曲度越大,不同粒度条件下河岸坍塌沙体结构存在明显差异;(2)流量影响曲流河发育时泥沙输移平衡和河岸所受水流冲击力,当泥沙输入速率和搬运速率处于动态平衡,河岸维持向外侧扩张侵蚀,河道向曲流河形态发育;(3)河岸添加黏土矿物提升河道堤岸抗渗透强度,在供源沙粒度和流量保持不变的条件下,黏土矿物含量越高,河道宽深比越低。

【目的】国内外学者对砂质辫状河三角洲的研究获得了丰富的成果,但对砂质辫状河三角洲的沉积特征以及演化规律有着不同的观点,特别是对于河口坝、分流砂坝等沉积单元的认识有待进一步探讨。【方法】基于油田地下储层资料,利用Delft3D沉积数值模拟软件再现砂质辫状河三角洲入湖生长演化过程,总结砂质辫状河三角洲沉积特征和演化规律。【结果】①砂质辫状河三角洲的演化可划分为三个阶段。②初期阶段三角洲生长最快,平均直径增长速率大于6m/step,辫状河携带沉积物入湖快速卸载形成大型朵状河口坝,此时三角洲整体处于水面之下。③中期阶段三角洲平原持续生长,三角洲前缘面积较大,占三角洲整体面积50%以上,且发育连片砂体。④晚期阶段三角洲发育缓慢,平均直径增长速率维持在1m/step,前缘面积较小,小于三角洲整体面积的20%。⑤三角洲平原发育大量分流河道和串沟水道,分流砂坝存在多种改造方式。⑥三角洲前缘砂坝存在不同程度的叠置关系和韵律组合特征,分流砂坝在残余河口坝之上发育。【结论】建立了砂质辫状河三角洲沉积模式,为成因上识别分流砂坝与河口坝提供参考,为地下储层构型研究提供参考。

摘 要 【目的】为明确季节性湖平面变化对浅水三角洲前缘指状砂坝沉积特征和生长过程的影响,【方法】基于赣江三角洲指状砂坝现代沉积资料,利用Delft3D软件,开展季节性湖平面变化与不变条件下的指状砂坝沉积数值模拟及差异对比分析。【结果】研究表明,在季节性湖平面变化条件下,指状砂坝表现如下沉积构型与生长演化特征:(1)指状砂坝个数少、弯曲度小、长度长、中部厚度大,呈鸟足状为主的平面组合样式;(2)指状砂坝发育深切型分流河道,天然堤宽且厚,河口坝内单期增生体厚度大;(3)在湖平面下降期,指状砂坝发生进积,分流河道以侵蚀-延伸为主;在湖平面上升期,指状砂坝发生退积,分流河道侵蚀作用弱,以沉积作用为主,天然堤加积并不断增厚。【结论】因此,季节性湖平面变化是浅水三角洲指状砂坝的重要形成条件,其促进了天然堤的发育,提高了分流河道及指状砂坝的稳定性,对指状砂坝的沉积构型与生长过程起到重要的控制作用。

【意义】气候作用影响着海洋有机碳富集,现有文献主要探讨高日照量和温暖湿润气候下有机碳富集机理、总结富有机质沉积与天文周期间的关系,很少涉及冰消期海相烃源岩发育机理。我国在元古代和古生代冰消期发育了多套海相烃源岩,通过研究和总结冰消期气候对盆地有机碳富集的作用机理,有助于从地球系统的角度建立不同气候条件与有机质丰度之间的耦合关系模型。【进展】调研发现,我国大型油气田对应的中生代和新生代主力烃源岩发育于中高纬度温室气候期,而元古代和古生代主力烃源岩主要发育于中低纬度冰川消融期。冰消期烃源岩分布在新元古代、埃迪卡拉-寒武纪转换期、奥陶纪-志留纪转换期和二叠纪四个时代,其特殊的气候条件对海洋有机碳富集具有重要作用。米氏旋回控制下的高日照量、升温和波动气候导致的岩石风化增强、广泛的海侵作用、强烈的上升流作用和间冰期频繁的火山活动,共同导致了冰消期海洋生产力提高和缺氧还原的水体环境,进而促进有机碳富集和烃源岩形成。【结论与展望】这一冰消期气候与烃源岩形成的关系模式,体现了气候旋回控制下海洋-陆地-大气地球系统对有机碳富集的控制作用,未来可结合气候模拟和定量计算的结果,对大页岩油气田分布做出一定预测。

作为古气候还原及非常规油气勘探的重要载体,细粒积岩纹层相关研究近年备受学者们关注。然而,目前学术界对湖泊中细粒沉积岩纹层究竟以何种机制形成以及相应识别特征的研究尚不明确。本文对湖泊中细粒沉积岩纹层的形成机制、沉积特征及控制因素研究进行了系统总结。资料显示,悬浮沉降、重力流远端稀释、底流、火山热液及微生物作用等方式,均可在湖泊环境中形成细粒沉积岩纹层。在成因识别中,尽管不同沉积过程可能形成成分、层厚、粒度及形态相似的纹层,但它们在纹层组合、生物扰动以及其它沉积构造特征等方面存在很大差别。这些纹层的形成和分布受古气候和古地理两大类因素控制,古气候对纹层控制作用广泛且复杂,古地理控制纹层分布格局。从理论发展和实际应用看,目前湖泊细粒沉积岩纹层研究还存在一些问题,未来在应查明纹层形成机制的基础上,发展有效的纹层信息提取手段和命名方法,整合纹层空间尺度的变化,并面向非常规油气重大需求,聚焦古气候还原、碳埋藏、生命演化及火星沉积学等前沿问题开展研究。

V/(V+Ni)、V/Cr、U/Th、U自生和Ce是海相地层传统的氧化还原判别指标,但对湖相地层氧化还原的判识出现多解性。钼(Mo)元素作为一个新的氧化还原判别指标,其在湖泊环境中的富集机制研究仍十分薄弱,限制了Mo在湖泊古环境重建中的应用潜力。本文对青海湖表层沉积物样品进行了系统性测试,分析了Mo的平面富集特征,探讨了Mo含量与沉积物陆源输入、粒度、元素含量、有机质含量及水体环境之间的相应关系。初步研究结果表明:青海湖目前属于碱性、弱氧化的微咸水湖泊,水体内Mo元素轻度富集于深水区沉积物。陆源输入及沉积物粒度不影响Mo的富集;弱碱性-碱性湖盆中Mo无法利用黏土矿物和铁(氢)氧化物吸附进行沉降与富集;锰-铁(氢)氧化物虽然有可能吸附Mo并发生沉降,但是随着沉积物表生作用转化为还原环境,Mo将会从沉积物内重新释放到水体。有机质丰度与Mo含量具有良好的相关性显示,深水区温跃层下底层水氧化性降低、还原性增强,有机质吸附及保存是沉积物中Mo富集的主控因素。

扬子陆块北缘二叠纪—侏罗纪多个层位中锂矿化体的发现,对沉积型锂资源调查研究与开发利用意义重大。为查明侏罗系白田坝组含锂细碎屑岩源区母岩性质及构造背景,并初步探讨古环境对锂富集的控制作用,对该组地层典型岩性做了详细的岩石学研究,并针对含锂(富锂)细碎屑岩进行了XRD分析和元素地球化学研究。研究结果:主量元素氧化物判别函数和LaN/YbN-ΣREE、K2O-Rb、La/Th-Hf 图解显示潜在物源区是一个出露中酸性火成岩、沉积岩和变质岩的混合源区;主量元素氧化物判别函数和La-Th、Ti/Zr-La/Sc、La-Th-Sc、Th-Sc-Zr/10、Th-Co-Zr/10图解反映沉积期构造背景为活动陆缘,而源区部分母岩形成于大陆岛弧环境;Ga、Sr/Ba、Sr/Cu、C值、CIA、U/Th、Ni/Co等古环境指标指示含锂细碎屑岩沉积于温暖潮湿气候条件下的弱还原—氧化淡水环境,且A-CN-K和Th/Sc-Zr/Sc图解说明碎屑物在首次沉积时源区母岩已经经历了中等—强烈程度的风化作用。综合研究表明:古盐度和古还原氧化条件对锂富集具一定控制作用,但含锂(富锂)细碎屑岩中黏土矿物的含量才是决定锂能否富集的关键。物源区锂的含量水平对锂富集起主导作用(“源”),沉积环境通过影响黏土矿物的含量来影响地层中锂的含量(“储”)。

【目的】研究沙地表层沉积物气候代用指标与气候因子之间的关系,对明确各气候代用指标的可靠性和适用性具有重要的意义。【方法】本文在浑善达克沙地大空间尺度上采集了32个地表沉积物,通过色度、Hm/Gt、磁化率与现代气候因子(年均降水和年均温)的相关分析,探讨各指标与气候因子的关系及其环境意义。【结果】a* 、b*与降水之间呈负相关关系(相关系数分别为-0.88、-0.77,P<0.01),与温度呈正相关关系(相关系数分别为0.89、0.82,P<0.01),表明a*和 b*都能够作为气候变化的有效代用指标,且a*对气候因子的响应更加敏感;L*与气候因子间关系不明显,其变化主要受植被的直接影响,而对于气候的指示意义不明显。赤铁矿与气候因子的相关性高于针铁矿,Hm/Gt比值与年均降水之间呈现负相关关系(相关系数为-0.85,P<0.01),与年均温之间呈现正相关关系(相关系数为0.84,P<0.01),揭示出赤铁矿和Hm/Gt值对降水和温度的敏感性,可以有效反映沙地水热条件的变化。磁化率在该区域没有表现出与气候因子的良好对应关系,沙地物源可能是其变化的主要因素,指示了沙地磁化率变化的复杂性和特殊性。【结论】对浑善达克沙地地表沉积物空间变化特征及其气候代用指标之间提供了新见解。

【目的】在二叠纪-三叠纪生物大灭绝事件之后,四川盆地乃至全球早、中三叠世时期都存在很长一段时间的煤沉积空缺,直至晚三叠世,煤沉积才恢复到与二叠纪相当的水平。四川盆地煤沉积在晚三叠世须家河组沉积早期(须一段)重新出现,以薄层煤线且空间延续性差为特征;在须家河组沉积中-晚期,煤层沉积厚及其空间展布规律性强。目前对须一段初始成煤期的古气候及其对煤形成的贡献还缺乏清晰的认识。【方法】为解决这一科学问题,采用岩石主、微量元素分析,并结合野外露头描述、岩石学分析等,对川西北地区须家河组一段含煤地层(工农镇剖面和王家梁剖面)开展了研究。【结果】研究表明,工农镇剖面须家河组一段的沉积相以三角洲前缘亚相为主,而王家梁剖面须家河组一段的沉积相以三角洲平原亚相为主。此外,初始成煤期的古气候指数(Sr/Cu和C值)和风化指数(CIAcorr和Rb/Sr)呈现同步变化。【结论】川西北地区须家河组一段初始成煤期的古气候特征表现为炎热潮湿与温暖半干旱-半潮湿交替出现。煤层在潮湿气候条件下形成,而这种湿润的古气候可能与超级季风引活动有关。进一步研究发现,煤的沉积还需要适宜的保存环境,如在高位体系域的沼泽中,煤层可以良好发育和保存。

【目的】随着油气勘探开发技术的不断突破,页岩油已成为未来石油资源的重要接替领域。目前鄂尔多斯盆地长7段页岩油的勘探开发取得了重要进展,但对于纹层型页岩油的储集性能方面研究较少。【方法】以鄂尔多斯盆地东南部延长组长7段富有机质页岩为研究对象,通过薄片观察、扫描电镜、高压压汞和氮气吸附等实验手段,对长7段页岩层系中不同纹层类型的发育特征、储集性能和含油性进行研究,划分纹层类型,明确页岩油赋存特征。【结果】研究区长7段粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、黑色页岩和凝灰岩中均发育纹层,宏观上根据纹层厚度可划分为厚纹层状页岩(1cm

【目的】川中北部元坝构造二叠系茅三段-吴一段储层段中发育以残余颗粒结构为主的粉~细晶白云石,在阴极射线下不发光,目前对研究区内该类白云石成因机理并不明确。【方法】基于储层岩石学特征结合岩石TIMA扫描、全岩X-射线衍射分析、微区原位主微量元素、锶同位素以及白云石原位U-Pb年代学等手段对白云岩成因机制展开研究。【结果】研究表明:(1)茅三段与吴一段储层岩石类型为灰岩类、白云岩类以及沉凝灰岩类。灰岩类储层主要包括泥晶生屑灰岩、亮晶生屑灰岩及云质灰岩;白云岩类储层为性半自形~自形的粉~细晶白云岩;沉凝灰岩类储层主要由火山碎屑、炭质、钙镁质、砂级碎屑以及金属矿物等组成,火山碎屑为玻屑、玄武岩等碎屑,钙镁质主要成分为白云石与方解石。(2)茅三段与吴一段顶部白云石微量元素平均值表现为具极高Fe含量(10678.40×10-6),较高的Mn含量(822.95×10-6)、Si含量(1929.81×10-6)、Al含量(394.11×10-6)及高(Na+K)含量(362.38×10-6),指示封闭环境下成岩流体具有高盐度、高碱性金属含量的特征。白云石与泥晶生屑灰岩中基质部分的87Sr/86Sr介于茅口组-吴家坪组同时期海水范围内,同时具有∑REE值偏低,LREE的亏损,表现出Ce负异常(δPr平均值为1.03>1,δCe平均值为0.96<1)、Eu负异常或无异常等特征,说明白云石化成岩流体与同时期海水相似。(3)茅三段与吴一段中粉~细晶白云石U-Pb年龄为245.36±1.08Ma,白云石化作用主要发生于浅埋藏期。【结论】综合分析认为,茅三段与吴一段粉~细晶白云石的白云石化流体来源为浅埋藏期上覆吴一段与吴二段泥质沉凝灰岩、凝灰质泥岩段粘土矿物压实脱水作用。此过程中析出大量富Mg2+、Fe2+、Al3+、Si4+离子,以茅口组~吴家坪期残余海水为载体,运移至吴一段、茅三段顶部的颗粒灰岩并发生交代。

【目的】新疆天山居亚欧大陆内部,处多个大气环流系统过渡地带,对气候变化响应敏感,学术界对其全新世环境演化的认识尚未统一,补充更多敏感区域高分辨率气候记录是明确该问题的基础。【方法】研究材料采自中天山山间盆地,基于AMS14C年代测试结果,以孢粉为古气候代用指标,重建了研究区中晚全新世以来的植被与气候变化过程。【结果】6369-3601 cal yr B.P.期间蒿属(Artemisia)、藜属(Chenopodium)含量高,花粉PCA axis 1得分偏正,气候出现干湿波动,以干为主,存在气候突变现象。3601-2512 cal yr B.P.期间云杉属(picea)含量升高,花粉PCA axis 2得分偏正,气候冷湿。2512-1016 cal yr B.P.期间桦木属(Betula)含量增加,花粉PCA axis 1得分偏正,气候暖干。发生在4766-3601 cal yr B.P.期间以冷干为特征的气候突变与“4.2 ka B.P.”气候事件有良好响应,可能是太阳辐射减弱,中高纬寒冷加剧、北大西洋海温降低使西风环流减弱导致。【结论】划分出的3个花粉带指示中天山山间盆地中晚全新世气候经历了干湿波动(偏干)-冷湿-暖干3个阶段。中晚全新世以来研究区接收夏季太阳辐射减少,北大西洋海面蒸发弱,西风环流携带水汽少,气候干旱。晚全新世早期持续的寒冷气候迫使西风环流南移,叠加北大西洋涛动负相位输送大量水汽,气候冷湿。晚期冬季太阳辐射增强,陆地蒸发加大,气候暖干。

【目的】鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7段主要发育半深湖-深湖亚相,深水重力流沉积普遍发育。【方法】以盆地东南部的富县地区长7段为研究对象,基于13口取芯井厘米级岩心精细描述、粒度分析和测井资料,研究了长7段重力流沉积的类型及特征、分布规律及演化模式,结合试油、试采资料分析了重力流对油藏分布的控制作用。【结果】结果表明:富县地区长7段主要发育滑动-滑塌、砂质碎屑流和浊流3种类型的重力流沉积。滑动-滑塌以发育包卷层理、揉皱变形构造、同沉积阶梯状小断层及滑动面为特征,以砂岩和泥岩的混合沉积为主;砂质碎屑流发育厚层块状砂岩、泥岩撕裂屑及泥包砾结构,单砂体厚度介于0.3-3.5m,累积厚度可达10m以上;浊流发育火焰状构造和鲍马序列,多见不完整的A段、B段、D段和E段,砂体规模小,发育受限,单砂体厚度一般几厘米至几十厘米。【结论】长7段共划分出6种典型测井相组合,11种岩相类型。该区域重力流的形成机制为水下坡折带、火山和地震。顺物源方向,地层加厚反映出沉积环境从三角洲前缘过渡到半深湖-深湖沉积;垂向上,3种重力流类型叠置出现,并以砂质碎屑流沉积占主体。重力流砂体中砂质碎屑流含油情况最好,以油斑-油浸级别为主,勘探成功率高达78.5%,为下一步勘探的首选类型。

【意义】冷泉活动对海洋生态系统及全球气候变化等具有重大影响,冷泉碳酸盐岩是海底冷泉活动形成的产物,其地质地球化学特征常被用于示踪渗漏流体信息及沉积环境变化。【进展】台湾地区冷泉碳酸盐岩主要发育于新生代中新世至更新世地层中,是研究古冷泉的理想载体。对台湾地区冷泉碳酸盐岩发育的地质产状、矿物岩石学特征、碳氧同位素、稀土元素地球化学以及宏体生物化石等方面进行了系统阐述。【结论与展望】台湾地区冷泉碳酸盐岩以块状和烟囱状为主,分别指示了强度较弱的扩散和较强的喷溢流体活动;碳和氧同位素显示冷泉流体的碳源主要来自生物成因甲烷和热成因甲烷,并受海水或产甲烷残余CO2的影响;稀土元素地球化学特征显示冷泉碳酸盐岩形成于还原环境;冷泉生物以双壳类生物化石为主,中新世和上新世生物种类少,更新世生物种类多,可能受水深的控制。未来可从冷泉碳酸盐岩的微区原位碳和氧同位素分析、碳酸盐相矿物的Mo元素及其同位素分析,以及满月蛤科不同属生物化石发育的空间差异并结合地球化学分析等方面开展深入研究,以期完善对台湾地区古冷泉体系的深入理解。

【目的】油气田开发中后期,储层构型研究是剩余油挖潜和提高采收率的关键,相似露头的精细解释可为地下储层构型预测提供可对比的原型模型。【方法】以鄂尔多斯盆地考考乌素沟、海湾矿业延安组浅水三角洲剖面为研究对象,采用无人机倾斜摄影获取海量露头影像数据进而建立三维数字露头,结合现场考察与室内分析对数字露头进行精细的构型解释。【结果】明确了湖平面上升过程中浅水三角洲前缘构型发育特征及演化模式,在湖平面较低时,主要发育主体型分流河道构型单元,宽度23.3~48.4 m、厚度0.89~1.81 m、宽厚比26.74,砂体叠置样式以切叠式为主;随湖平面升高,逐渐发育叉道型分流河道、河口坝、席状砂以及分流间湾,河口坝宽度53.9 m、厚度2.21 m、宽厚比24.39,样式以侧向拼接为主;湖平面较高时,主要发育末端型分流河道和席状砂构型单元,末端分流河道宽度4.7~25.3 m、宽度0.4~1.03 m,宽厚比为11.75~24.56,呈孤立状镶嵌在泥质沉积中。【结论】当物源供给较稳定时,湖平面升高导致可容纳空间增大,构型单元由主体型分流河道向末端型分流河道演化,逐渐沉积河口坝和席状砂构型单元,砂体规模减小但宽厚比有所增加,总体上砂地比降低,空间连通性减弱,储层非均质性增强。

【目的】珠江三角洲潮坪沉积环境复杂,沙蚕遗迹丰富,现代沙蚕遗迹的特点、分布及其与沉积环境、沉积物性质的关系,对遗迹化石及古环境研究具有重要的实证价值,但现代沙蚕遗迹研究起步较晚,国内研究成果较少。【方法】选取珠江三角洲潮坪为研究区,运用现代沉积学及遗迹学方法,通过分析粒度、盐度、浑浊度及 X 射线计算机断层扫描和计算机重构方法对取芯的样品进行处理,对研究区内现代沙蚕遗迹的组成与分布特征进行了精细研究,并分析了遗迹分布与沉积环境和物化条件的关系。【结果】1)双齿围沙蚕主要生活在珠江三角洲的水下汊道和分流间海湾的潮坪区域。2)双齿围沙蚕的遗迹主要有觅食迹和居住迹,但层面上的觅食迹不易观察到,层内居住迹形态主要有简单的Y形、I形和U形以及复杂网状结构,连接处有鼓包。3)双齿围沙蚕适合生活在水动力条件较为低能、盐度较低、浑浊度较低、总有机碳含量丰富的分流间湾潮坪或水下汊道中。【结论】沙蚕遗迹在空间分布上具有不均衡性,多种环境条件共同控制沙蚕遗迹的丰度,沙蚕居住迹与遗迹化石Polykladichnus相似,该遗迹化石可属于Mermia遗迹相和Glossifunites遗迹相,该遗迹化石组合主要出现在潮间带和潮道区域,该研究补充了现代沙蚕遗迹的生物学资料。

中国西南滇黔地区不同地质时期所形成的含铝土矿沉积地层中均发现了成矿潜力巨大的富锂黏土岩沉积,然而目前对这些地区铝土矿型富锂黏土岩的物质来源及富锂机制等方面的认识仍显著不足。本研究对云南早二叠系倒石头组和贵州早石炭系九架炉组两套铝土矿型富锂黏土岩系开展了矿物组成、主微量及稀土元素组成等方面的对比分析,结合前人的研究成果,系统探讨了这两套形成于不同时代却岩相特征极为相似的铝土矿型富锂黏土岩的物源属性特征及引起锂异常富集的制约因素。结果显示,贵州九架炉组和云南倒石头组富锂黏土岩间物源属性的差异对各自的含锂特征影响显著。总体上锂含量相对较低的九架炉组黏土岩的形成与下伏娄山关群不纯白云岩的风化剥蚀密切相关,而其原始物源可能为新元古代—中元古代的中酸性岩浆岩,并显著受到了镁铁质成分的影响。而锂含量相对较高的云南倒石头组黏土岩的形成受奥陶纪沉积岩系再循环物质的影响显著,而与其下伏碳酸盐岩地层间物源联系较弱。同时其原始物源明显受中酸性岩浆岩主导。此外,滇黔地区富锂黏土岩中锂的赋存矿物可能均为高岭石或伊利石矿物,而沉积时期流域的排水性及水体中的离子共存效应等对黏土中锂的富集起到了重要的制约作用。本研究的相关认识对加深黏土型锂矿的成矿过程与制约机制具有重要意义。

研究不同环境沉积物的磁化率和色度的变化机制,对利用该指标进行古气候恢复具有重要意义。通过对我国西北内陆腹地祁连山西段表土磁化率和色度的采样测量,分析了其随降水、气温、海拔的变化特征,并尝试建立了磁化率和色度与气候因子及海拔的函数关系。结果表明:(1)磁化率与年均温、年均降水量呈非线性变化关系,存在一个温度和降水量阈值(~0℃,~300mm),低于该阈值磁化率与其呈反比,反之成正比;磁化率与海拔呈线性负相关关系,在低海拔区域(1600-3300m)尤其敏感。最后通过回归分析建立了祁连山西段磁化率与年均降水量、年均温和海拔的函数关系。(2)色度(亮度、红度、黄度)与气温、降水无明显关系,亮度与海拔呈较显著负相关,且在低海拔地区(1600-3300m)更敏感。(3)比较而言,磁化率比色度更能反映祁连山西段气候及海拔变化信息;对于海拔变化,在低海拔区(1600-3300m)亮度与海拔关系更显著,黄度、磁化率次之;在高海拔区(3700-4300m)红度、亮度与海拔关系更显著。

【意义】海相砂质滩坝储层构型特征复杂,储层内部发育渗流优势通道及渗流屏障,对储层内部构型特征认识不清,制约了油藏的剩余油挖潜。【方法】本文应用野外露头、卫星照片及沉积数值模拟等多技术手段,以哈得逊东河砂岩为研究目标,探讨了海相砂质滩坝储层的构型模式,在模式指导下对东河砂岩储层进行了构型精细表征。【结果】复合滩坝内部单一坝砂的沉积构型受控于岸线形态、海岸坡度、波浪方向及高度等多种因素,可形成不同形态的锥形坝、弯月坝、正向线性坝、斜交坝等单一坝体构型模式,在单一坝体边界识别的基础上,以构型模式为指导,在研究区C1小层识别出不同规模的坝体13个,包括弯月坝5个、正向线性坝7个、斜交坝1个,不同坝体间定量规模存在差异,弯月坝长度约1.5-3km,斜交坝长度约4.5-5km,正向线性坝体长度大于6km。坝砂间呈进积型及退积型叠置模式,C1小层坝体间呈进积侧向分隔型及进积侧向叠置型,海岸线迁移速率影响了砂坝间的叠置关系。数值模拟结果及露头资料表明砂坝内部增生体发育模式存在差异,其内部夹层分布模式包括顶积式分布、顶积-侧积式、间隔式3类,在C1小层识别出3类坝体内部夹层分布模式,16号坝体内部夹层呈“顶积-侧积式”的两段式分布特征,19号坝体内部夹层呈“侧积式”分布,顶积式与侧积式夹层的倾角分布区间约1-3°、3-7°,14、15号坝体间夹层呈“间隔式”分布,总结了哈得逊东河砂岩储层砂坝内部夹层的发育模式。【结论】对海相砂质滩坝储层内部构型的精细表征,可有效指导剩余油的挖潜。

【目的】高分辨率气候重建对于探讨区域气候环境演变与高质量发展具有重要意义,该文旨在进一步研究辽东半岛多样的沉积环境并揭示出其古气候环境演化过程。【方法】通过对大连西海岸低地老渔窝(LYW)剖面进行AMS14C测年、岩性及地球化学元素分析,揭示其沉积环境和气候演变过程。【结果】该套沉积由粉砂、砂及碎石为主组成,记录了末次冰盛期末期到全新世中期(18815 cal. B.P.~6802 cal. B.P.)的沉积环境与气候演变信息。剖面中的主要化学成分是SiO2、Al2O3、K2O及Fe2O3(占比90.34%);元素含量从大到小依次为SiO2>Al2O3>K2O>Fe2O3>Na2O>CaO>TiO2>MgO>P2O5>MnO。研究区经历了干冷的冲积环境(18.8 cal. ka B.P. ~末次冰盛期末期)—稍暖湿的滨海潮间带环境(18.8~16.0 cal. ka B.P.)—暖湿的滨海潮下带环境(16.0~11.7 cal. ka B.P.)—最暖湿的滨海盐沼环境(11.7~6.8 cal. ka B.P.)和干冷的陆相流水环境(6.8~0 cal. ka B.P.)。本套沉积响应了新仙女木事件和8.0~9.0 cal. ka B.P.期间的短期快速气候事件并指示出6.8 cal.ka B.P.前后本区处于最高海平面。【结论】研究为辽东半岛末次冰盛期末期后的气候重建工作,尤其是大连西海岸沉积环境演变历史提供基础资料和信息。

古龙页岩油是松辽盆地重要的接替资源,估算的资源量可达151亿吨之多。从沉积和岩石学特点上看,古龙青山口组页岩最大的特点是广泛发育了砂脉,非其它盆地页岩油储层中所有,所以这也是探讨古龙青山口组页岩的形成环境和特殊性的重要信息。最为奇特的是,除了砂脉外,古龙青山口组页岩中还有两种其它的特殊岩脉:黄铁矿脉和凝灰岩脉。黄铁矿脉和凝灰岩脉总体规模较小,宽度多在1-2毫米;可见长度数厘米;大部弯曲如肠,少数微曲。多倾斜产出,倾斜方向有一定规律,隔180°对称。古龙青山口组页岩油储层中的黄铁矿脉是由砂脉经后期黄铁矿化形成的,是先有粉砂脉而后有黄铁矿脉;而凝灰岩脉则是由密度倒置引起的重力沉降机制形成的(下沉式);并对黄铁矿脉和凝灰岩脉的形成动力学进行了研究。研究古龙页岩油储层中的黄铁矿脉和凝灰岩脉具有三个意义:一是可以知道黄铁矿脉和凝灰岩脉的形成时间和沉积环境、沉积过程、沉积物状态和成岩环境;二是可以知道泥页岩的成岩压实率;三是可以辅助储层评价。

摘 要 【目的】中元古时期(约1.8~1.0Ga)浅海和大气氧含量水平一直存在争议。【方法】此次研究通过对华北克拉通南缘龙家园(1.59-1.54 Ga)组碳酸盐岩Ce异常、δ13C和Y/Ho指标的分析,研究了该地区当时浅海的氧化还原状态。【结果】结果表明,该地区在1.54Ga前后存在明显的Ce负异常(0.53~0.94)和δ13C的正偏,且伴随着Y/Ho(平均值64)的显著增加,并在后来恢复到正常水平。【结论】表明可能存在了一次短暂的氧化事件。此次氧化事件与华北北缘蓟县系同期地层相吻合,代表了该时期浅海氧含量的波动可能在华北板块普遍存在。该研究能为中元古代脉冲增氧事件提供直接证据,有助于进一步确定该时期浅海的氧化还原状态以及氧气对真核生物演化的影响。

【目的】向上变浅序列在浅水碳酸盐环境中广泛发育,深时碳酸盐岩向上变浅序列的识别,对于分析浅水碳酸盐岩沉积环境演化具有独特优势。【方法】本文以上扬子北缘城口修齐镇晚寒武世洗象池组为研究对象,通过详细的野外沉积学解剖和室内微相解析,识别碳酸盐岩向上变浅序列,分析其组合特征和纵向叠置关系,进而探讨上扬子地区晚寒武世沉积环境演化过程。【结果】在洗象池组中识别出MF0泥页岩、MF1泥粉晶灰岩、MF2亮晶砾屑灰岩、MF3亮晶砂屑灰岩、MF4泥质粉砂岩、MF5云质微晶灰岩、MF6砾屑白云岩、MF7亮晶砂屑白云岩、MF8砂质砾屑白云岩、MF9砂质砂屑白云岩、MF10砂质白云岩、MF11纹层状白云岩、MF12竹叶状砾屑白云岩、MF13具有溶蚀孔洞晶粒白云岩为主的14类沉积微相;根据微相组合关系,识别出C1-1、C1-2、C1-3、C1-4、C1-5、C1-6分米级向上变浅的潮下沉积序列、C2-1、C2-2、C2-3、C2-4、C2-5、C2-6分米级向上变浅的潮下-潮间沉积序列、C3-1、C3-2分米级向上变浅的潮间-潮上沉积序列,这些分米级向上变浅旋回构成3个次级海侵-海退沉积旋回,而3个次级旋回又从下至上构成洗象池组1个快速海侵-缓慢海退的向上变浅沉积旋回。【结论】基于识别向上变浅沉积序列并分析其组合特征、纵向叠置关系,认为晚寒武世洗象池组受高频海平面变化影响明显,整体经历了早期快速海侵、晚期缓慢海退并发生多期次级海平面升降旋回,形成以混积潮坪亚相、云质潟湖亚相、台内颗粒滩亚相为典型沉积特征的局限碳酸盐岩台地沉积模式。同时,也进一步证实了晚寒武世发生了全球性的海平面下降事件。

摘要: 玛湖斜坡区侏罗系八道湾组一段(J1b1)为紧邻J/T不整合面之上的一套含煤岩系砂(砾)岩沉积,靠近J/T不整合面的底部富泥砂砾岩带油气稠化现象明显,轻质油气主要富集在煤层之上的薄层砂岩带内。在相对深埋区油气稠化带成因、大气淡水对不整合面上覆地层的渗滤机制、含煤岩系煤层之上轻质油气富集的成因研究等方面尚缺乏系统研究。为此,基于原油性质及天然气碳同位素分析,结合埋藏史-热史-孔隙演化史、及含烃盐水包裹体激光拉曼光谱特征分析等数据,探讨J1b1天然气成因类型及油气稠化带、轻质油气带成因及展布规律。研究结果表明:①J1b1含煤岩系按照油气密度黏度特征可分为油气稠化带、轻质油气带。前者主要分布于断裂带上盘、断裂带、及斜坡带紧邻J/T不整合面的底部富泥砂砾岩带。后者主要分布于斜坡带煤层之上的薄层砂岩带,且煤成气含量较高;②斜坡带紧邻J/T不整合面的底部富泥砂砾岩油气稠化带的成因与大气淡水压实-离心流氧化降解作用密切相关,“燕山期正断裂-J/T不整合面-富泥砂砾岩组合”及伴生的润湿水相的毛细管自吸作用导致在埋藏相对较深的斜坡区形成与不整合面密切相关的大气淡水压实-离心流油气稠化带;③煤层之上的薄层砂岩油气藏具有“自生自储(J1b1煤层解吸气充注)”及“下生上储(P1f烃源岩供烃)”混源油气充注特征,具轻质油气富集优势。煤层解吸气经由正断裂向上扩散运聚至上部的薄层砂岩内,以甲烷碳同位素值相对偏轻区别于煤层内的滞留吸附气(前者δ13C1=-48.2‰,后者δ13C1=-43.6‰)。P1f烃源岩油气长距离运移形成的地质色层效应进一步促进轻质油气在煤层之上薄层砂岩内的富集。结论认为,J1b1上部薄层砂岩带是轻质油气富集带勘探的首选领域,建立“CNL-IMP联合约束”含煤岩系岩性测井定量识别图版,在盐探1三维地震区内识别出厚度≥10m的J1b1上部薄层砂岩有效储层分布区68.4km2。

【目的】埃迪卡拉纪早期的海洋环境状态一直是研究热点。本文通过分析陡山沱组下部重晶石结核的形成过程,来恢复雪球地球事件结束后古海洋环境的氧化还原界面变化情况。【方法】通过沉积学、岩石矿物学分析,详细分析扬子板块北部金瓜墩剖面陡山沱组下部重晶石结核的形成过程,以此来推断其沉积环境。【结果】围岩层理围绕结核展布,显示结核形成于早期埋藏阶段。结核主要由重晶石、石英和黄铁矿组成,矿物分布具分层性,核部以黄铁矿为主,核部外围则以重晶石为主。大部分重晶石结核核心部位发育自形/半自形黄铁矿聚合体和石英矿物;核心向外缘方向发育放射状交织生长的重晶石与石英矿物聚合体。研究认为重晶石结核矿物分布的不均一性反映了结核形成时环境条件的变化:结核核部的黄铁矿、石英形成于硫酸盐还原带;之后结核生长位置过渡到硫酸盐-甲烷过渡带,产甲烷带有机质分解过程释放的钡离子向上迁移,在硫酸盐-甲烷过渡带上部与硫酸根离子反应生成重晶石沉积。【结论】重晶石结核的形成具有阶段性。随着硫酸根浓度的升高,埃迪卡拉纪早期海洋中硫酸盐还原界面可能已经下降到水-沉积物界面附近的沉积物中,部分甲烷在硫酸盐-甲烷过渡带被氧化,从而减少了它们向大气中的排放。

地壳的形成与演化是研究早期地球向宜居星球演变的重要内容。大别地区早期基底岩石及其锆石年龄信息的相继发现,使得该地区成为研究早期地球的重要场所。与出露有限的基底岩石相比,河流沉积物中的碎屑锆石可较全面的反映物源区域地质演化信息,是探讨大陆地壳生长和演化的有效手段。本文对大别地区3条不同河流的碎屑沉积物中的锆石开展U-Pb-Hf同位素分析,得到的U-Pb锆石年龄峰值可分为4组:2676~2424Ma、2035~1812Ma、890~748Ma、140~120Ma。根据本文数据并结合前人研究成果,得到以下结论:(1)大别地区的岩浆活动记录可大致分为10个阶段,5个旋回。分别为3.0-2.9Ga,2.4-2.1Ga,1.8-0.9Ga,0.70-0.14Ga的平静期,与4.0~3.0Ga、2.9~2.4G、2.1~1.8Ga、0.9~0.7Ga、0.14~0.12Ga的爆发期。(2)大别地区主要经历了4期变质事件,分别发生在:新太古代晚期(~2.5Ga)、古元古代中期(~2.0Ga)、三叠纪(0.24-0.20Ga)与白垩纪(0.14-0.12Ga)。(3)大别地区主要经历了4个阶段的地壳生长事件:冥古宙时期初始地壳生长,4.4~4.1Ga巨量地壳生长;4.1~3.9Ga地壳生长较缓慢,无明显地壳生长;3.9~2.8Ga持续地壳生长;2.8~1.0Ga较缓速率地壳增长。(4)对比大别与黄陵地区岩浆、变质、地壳生长事件,两者在~2.0Ga之前区别明显,暗示在此之前两者更可能为独立的微陆块。

【目的】灰岩-泥灰岩韵律层作为气候、水文以及地质事件的载体,是地质学者的重点研究对象,但四川盆地茅一段眼球状灰岩的成因一直存在争议。DB1井茅一段眼球状灰岩中发育准同生-早成岩期白云石化,可以较好限制碳酸盐岩的沉积环境。【方法】通过对DB1井茅一段云质岩类系统的岩石学和地球化学分析讨论云化流体和云化过程。【结果】DB1井茅一段存在三种云质岩类,眼皮状云质灰岩(I,泥质云岩)发育准同生期溶蚀孔,阴极发光环带发育,具有平坦型稀土配分模式,较高的δ13C、δ18O值以及低于海水的Y/Ho,是少量大气淡水混合海水在准同生期云化形成;眼皮状云质灰岩(II,灰质云岩)具有左倾型稀土配分模式,与同沉积海水一致的δ13C、δ18O、87Sr/86Sr和Y/Ho,为弱蒸发的海水在同沉积期-准同生阶段云化而成;眼球状云质灰岩(含云质灰岩)具有左倾型稀土配分模式,较高的δ13C、δ18O值,近似海水的Y/Ho,是孔隙水在早成岩阶段云化而成。【结论】茅一段准同生-早成岩期云化限制了其沉积时的水体环境较浅。此外以眼皮为主的层段具有更高的泥质含量和锶同位素值,以及更低的碳氧同位素和Y/Ho,表明以眼皮为主的层段沉积时的水体更浅。

【目的】蠡县斜坡沙一下亚段混合沉积广泛发育,明确混积特征及其控储效应对确定下一步勘探开发目标具有重要意义。【方法】综合利用岩心、薄片、测井、地震及分析化验等资料,对沙一下亚段混合沉积类型、分布规律、控制因素、沉积模式及优质储层形成机理进行研究。【结果】沙一下亚段存在混积岩和混积层系2种岩石类型,发育混积砂岩类、混积碳酸盐岩类和混积泥岩类3大类、6小类混积岩,存在陆源碎屑岩-碳酸盐岩层系、陆源碎屑岩-混积岩层系、碳酸盐岩-混积岩层系、混积岩-混积岩层系4种组合、16种类型;发育三角洲前缘、滨浅湖、半深湖3种混积亚相、8种混积微相,混合沉积在横向上相变较快,纵向上多类型岩石频繁叠置,平面上各小层沉积特征差异性明显;混合沉积受气候及水体环境、构造背景及古地貌、物源供给条件、湖平面升降等因素共同控制,发育低水位期和高水位期两种混合沉积模式;高能相带发育的砂质滩坝和碳酸盐岩滩坝是有利的混积微相类型,封闭咸化水体环境控制优质储层的形成和展布,沉积旋回控制优质储层的发育程度和分布位置。【结论】西南部古地貌高地发育的混积型滩坝是有利的勘探目标。

【目的】塔里木盆地震旦系奇格布拉克组广泛发育微生物碳酸盐岩,是深层-超深层油气勘探的有利层位。但奇格布拉克组现有的层序地层划分方案存在明显分歧,不利于储层沉积演化分析和展布预测的开展,亟待进一步的深入研究和厘定。【方法】以塔西北阿克苏地区什艾日克剖面为对象,基于高分辨率的沉积相刻画和Fischer图解分析,明确奇格布拉克组沉积环境和海平面变化特征,进行层序地层的划分。【结果】奇格布拉克组共划分出10种主要的岩相类型,岩相组合特征指示其沉积背景为碳酸盐岩缓坡台地,发育内缓坡和中缓坡两种沉积亚相,其中内缓坡由潮坪、潟湖、潮道和颗粒滩等微相组成。奇格布拉克组共识别出8种潮缘旋回亚型、2种浅水潮下旋回亚型和2种中缓坡旋回亚型;根据Fischer图解反映的旋回叠加样式,结合沉积相序和潮下带占比分析结果,将奇格布拉克组划分为SQ1-SQ4等4个三级T-R层序,其中SQ1只有海退体系域记录在奇格布拉克组,而SQ4只保留了海侵体系域。【结论】(1)塔西北地区奇格布拉克组层序地层“四分”的划分方案是合理的;(2)奇格布拉克组顶部经历的百万年尺度的暴露剥蚀有利于规模化储层的形成。

准噶尔盆地车排子地区沙一段近源体系是该区的主要储层,但近源体系分布范围及沉积特征存在争议。综合运用录井、岩心、测井、分析化验及地震资料等,并结合现代扇三角洲沉积,研究沙一段四级层序地层格架内近源体系沉积特征及控制因素,建立近源体系沉积模式。结果表明:近源体系主要为东西两个复合扇三角洲沉积,西翼为复合浅水扇三角洲,东翼为复合扇三角洲沉积;微相类型主要以扇三角洲前缘水下分流河道为主;前缘水下分流河道由岸向湖岩性由砾岩-砂砾岩-含砾中粗岩屑、长石岩屑砂岩-含砾长石岩屑细砂岩变化,岩屑成份以火成岩屑为主,砾石成份以火成岩为主,近湖含泥砾。低位-湖侵沉积楔的上超尖灭线受控于坡折带或缓坡带,上超尖灭线与古地貌等值线大体一致,沙一段1砂组近源体系主要分布于隆起方向的第三个坡折带以下,与远源体系在工区南部交互沉积,湖相范围最小;沙一段2砂组近源体系主要在第三坡折带以上沉积,湖相范围最大;沙一段3砂组近源体系在坡折带附近沉积。东翼较陡,沟谷规模较小,复合扇三角洲规模较小,西翼坡度较缓,沟谷规模较大,复合浅水扇三角洲规模较大。古构造地貌及相对湖平面变化是车排子地区沙一段近源体系沉积演化和分布的主控因素。

对鄂尔多斯盆地上古生界26个煤系烃源岩样品饱和烃进行气相色谱和色谱-质谱分析,根据三环萜烷(TT)的分布特征将研究区烃源岩样品划分为三种不同类型的分布模式。Ⅰ类烃源岩以C19TT为主峰,C19TT、C20TT、C21TT含量逐渐减小的变化趋势,同时该类样品中Pr/Ph比值高,C24四环萜烷含量也较丰富,这类样品主要是腐殖煤和炭质泥岩,揭示出湖沼相沉积环境之特征;与之相反的Ⅱ类烃源岩的三环萜烷以C23TT为主峰,C19TT、C20TT、C21TT含量是逐渐增大的,而Pr/Ph比值低,C24四环萜烷含量不丰富,这类样品除了煤系泥岩之外还有腐殖煤和炭质泥岩,其沉积环境与Ⅰ类烃源岩差异迥然;Ⅲ类烃源岩的三环萜烷分布介于Ⅰ类和Ⅱ类烃源岩之间,一方面三环萜烷的主峰碳为C23TT,另一方面C19TT、C20TT、C21TT相对含量又依次降低并呈阶梯状分布的特征,此外Pr/Ph比值和C24四环萜烷的含量均介于Ⅰ类烃源岩和Ⅱ类烃源岩之间。研究结果还揭示了随着烃源岩热演化程度的增加,三环萜烷的总量展示了逐渐增大的变化趋势,但不同类型烃源岩的三环萜烷分布模式并没有发生明显变化,也就是说,研究区煤系烃源岩三环萜烷的不同分布模式受有机质热演化程度影响较小,而主要受控于沉积环境和母质类型。

羌塘盆地位于全球最主要的油气聚集带——特提斯构造域的东段,一直被列为油气资源战略准备区。但油气资源潜力一直存在很大的分歧,制约了对羌塘盆地油气勘探的整体认识。恢复关键构造期盆地剥蚀量,分析盆地埋藏过程对深化羌塘盆地主力烃源岩生烃潜力与油气资源潜力具有重要的作用。羌塘盆地目前勘探程度低,本文基于资料现状与前人研究成果,运用构造-沉积充填外推法,分析了羌塘盆地主要构造活动期次,恢复关键构造期剥蚀量,同时运用TSM盆地模拟系统,分析了上三叠统-侏罗系三套烃源层埋藏过程。研究认为:1)羌塘盆地自晚三叠世以来经历了四期主要剥蚀事件:晚三叠世-早侏罗世(210-180Ma)、早白垩世(120-110Ma)、古新世-始新世早期(60-45Ma)和中新世早期以来(~25Ma),这些剥蚀事件与盆地主要构造活动期一一对应;2)210-180Ma:盆地主体发生抬升,晚三叠世肖茶卡组顶部遭受剥蚀形成古风化壳,盆地中央隆起带和北羌塘坳陷剥蚀较为强烈;120-110Ma,盆地地层发生大规模褶皱,盆地中央隆起带及其两侧、盆地东部地区剥蚀最强烈;北羌塘坳陷中-西部剥蚀相对较弱,其次为南羌塘坳陷南部;~60-45Ma,受印度大陆和亚洲大陆碰撞的远程效应的影响,盆地逆冲断层普遍发育,平均抬升剥蚀约0.75km左右;~25Ma以来,盆地继续受南北向挤压应力影响,盆地逆断层持续活动普遍且较均匀,盆地各处抬升速率较接近,在一定程度上具整体抬升性质;3)受地层沉积厚度、多期构造抬升差异性剥蚀等影响,羌塘盆地上三叠统-侏罗系烃源层两次最大深埋分别发生在雪山组沉积之后、新近系康托组及唢呐湖组沉积之后。两期主力生烃期与最大埋深及其随后的构造抬升相对应。

【目的】四川盆地西部中二叠统广泛发育海相碳酸盐岩,其中白云岩为重点研究的岩石类型,但中二叠统发育的白云岩种类较多且分布极不规律,不同地区白云岩特征相差较大。【方法】为了解研究区白云岩流体特征、重建白云岩成岩环境,对16口井岩心和9条剖面的样品使用镜下薄片观察、阴极发光、碳氧同位素、锶同位素、ICP-MS稀土元素分析等手段对其岩石学特征、地球化学特征进行研究。【结果】研究结果表明:(1)该地区主要白云岩类型按成因组构分为均质白云岩与斑马纹状白云岩,均质白云岩主要类型为晶粒白云岩,斑马纹状白云岩包含暗带均质白云岩和以热液鞍状白云岩为主的填充物。(2)研究区样品碳同位素值偏正,氧同位素偏负且基本小于-10‰,稀土元素显示δCe负异常及δEu正异常,锶同位素均质白云岩部分落在同时期海水范围内,填充物锶同位素值较高。【结论】(1)川西—川北地区均质白云岩成岩流体主要为同时期海水,后期接受热液改造,形成填充物热液鞍状白云石,川西南部热液活动较强,川西北部较弱。(2)研究区白云岩成岩环境主要有海相成岩环境、浅—中埋藏成岩环境、中—深埋藏成岩环境,海相、浅—中埋藏成岩环境主要发育均质晶粒白云岩,热液鞍状白云石则主要发育在中—深埋藏环境中。

白云岩-蒸发岩共生体系在四川盆地中三叠时期广泛分布,其沉积特征缺乏系统表征,发育分布规律及主控因素尚不明确。本文基于钻井、岩心以及地震资料,多尺度表征研究区发育的白云岩-蒸发岩共生体系沉积特征,阐明不同类型共生体系的成因机制,进一步揭示其时空发育分布规律及主控因素。研究结果表明:(1)四川盆地川西北地区雷口坡组主要发育4种类型的共生体系:厚层白云岩夹薄层蒸发岩、白云岩与蒸发岩互层、厚层蒸发岩夹薄层白云岩、厚层蒸发岩与厚层白云岩叠置,四类共生体系分别形成于含膏云质潟湖、含云膏质潟湖、膏盐湖以及膏盐盆。其中厚层白云岩夹薄层蒸发岩在雷口坡四个沉积期均大面积分布,厚层蒸发岩夹薄层白云岩、厚层蒸发岩与厚层白云岩叠置在雷三、四沉积期盆地中部最为发育。(3)西侧龙门山岛链隆升对盆地产生东南向挤压、东侧雪峰山隆升限制泸州-开江古隆起南向迁移、秦岭的南向俯冲共同形成了四川盆地近北东-南西向的构造格局,控制了盆地内膏岩以及共生体系总体呈北东-南西向展布。(4)受泸州-开江古隆起大幅度隆升的影响,雷口坡组后期沉降中心向西侧迁移,膏岩沉积中心以及四种共生体系也相应由早期的分散发育到后期集中向西迁移。在不同类型共生体系约束下重建了雷口坡组四个沉积期的古地理。上述研究为川西北地区白云岩-蒸发岩共生体系的研究提供了新的认识,也对区域古地理重建具有指导作用。

2019年以来,中石油在尼日尔Termit盆地Trakes斜坡针对新层系上白垩统Donga组开展风险勘探,多口井获得高产工业油流,展示出该层系良好的勘探潜力。但相比于古近系河流-三角洲相Sokor1组,前人对Donga组海相砂岩储层缺乏系统研究。本文基于地震和测录井资料,针对4口井53个井壁取心和岩屑样品,开展普通薄片、铸体薄片、X衍射、扫描电镜、自然伽马能谱测井等分析,研究Donga组DS1~DS3各段的储层特征,并探讨其发育控制因素。研究表明,DS1段储层的岩石类型主要为细-中粒石英砂岩,成分成熟度较高,DS3段主要为细粒岩屑石英砂岩,岩屑成分主要为碳酸盐。石英颗粒以次圆状-圆状为主,分选中等偏差,填隙物以高岭土、方解石杂基为主,颗粒以点-线接触。主要成岩作用为压实作用、胶结作用及溶蚀作用,其中压实与胶结作用明显,且普遍存在溶蚀作用,孔隙类型以粒间次生孔隙为主,为中孔中渗~特低孔特低渗。垂向上Donga组优质储层主要分布于DS1段,平面上从西向东储层物性变好。分析认为Donga组储层发育主要受三个因素控制:①海平面变化控制沉积相及储层垂向发育。DS1段沉积于海侵初始期,发育三角洲前缘水下分支河道沉积,DS3段沉积于最大海泛期,以三角洲前缘席状砂和水下分流河道沉积为主,水体较咸,碳酸盐胶结物含量高,储层物性差。②晚白垩世稳定缓坡古地貌背景利于砂体发育,古近纪强烈走滑断裂活动诱导储层岩石形成微裂缝,有效提升储层物性。③石英砂岩刚性支撑利于原生孔隙保存,长石、碳酸盐等不稳定矿物的溶蚀作用改善储层岩石孔隙结构。区域性海相泥页岩盖层的发育利于Donga组形成 “自生自储”储盖组合,相较于Trakes斜坡低坡带,中部中坡带及北部高坡带更靠近东部物源,Donga组砂岩更发育,储层物性更好,是下步开展勘探的有利区带。

沥青填隙物作为石油或天然气残留在烃源岩或储层中的烃类有机质,其无论形成还是演化均与油藏的演化史密切相关,是油气成藏及改造过程的重要标志。前人围绕储层内沥青组分的类型、成因及热演化程度等方面开展了诸多分析,但沥青对储层制约机制仍不明确。本次研究以塔北西部英买467井区白垩系巴西改组储层为例,借助铸体薄片、荧光薄片、激光拉曼实验,结合测井参数识别,探讨沥青与油气藏期次的关系,查明不同沥青类型对储层质量的影响。研究表明:①依照主要组分与形成期次,研究层段内沥青填隙物分为两类:Ⅰ类以粒间充填为主,荧光显微镜下多呈黄褐色和褐黑色,主要组分为油质、沥青质沥青,沥青反射率多大于1%;Ⅱ类以沥青衬边的形式分布于孔隙边缘,荧光显微镜下多呈橙色和蓝(白)色,以胶质沥青为主要组分,沥青反射率偏低,介于0.42%~0.79%之间。②英买467井区Ⅰ类沥青与黄山街组烃源岩原油充注有关,受控于舒善河底不整合面和英买467同沉积断层,主要分布于巴西改组块状砂岩段Ⅲ-1砂组顶部和巴西改组薄层砂岩段Ⅱ砂组;Ⅱ类沥青与恰克马克组烃源岩油气有关,受砂体厚度影响,主要分布在块状砂岩段Ⅲ-2砂组。③Ⅰ类沥青对储层改造作用强,占据部分孔隙空间;Ⅱ类沥青对储层孔隙度影响较小。

【目的】 碳酸盐岩-蒸发岩共生体系在四川盆地寒武系广泛分布,然而该共生体系的发育特征、沉积环境、沉积过程和演化模式研究薄弱,研究方法亟待厘清。【方法】以四川盆地东部寒武系高台组为例,基于钻井取心、野外剖面、岩石薄片和碳氧同位素、Fe、Mn和S同位素特征等资料,探讨共生体系的岩石学特征,蒸发岩的赋存状态,共生体系的沉积环境及沉积过程和演化模式。【结果】结果表明:1)研究区碳酸盐岩-蒸发岩共生体系发育五种碳酸盐岩-蒸发岩共生体系岩石组合序列,包括:碳酸盐岩与蒸发岩互层、蒸发岩夹碳酸盐岩、蒸发岩上覆碳酸盐岩、碳酸盐岩上覆蒸发岩和碳酸盐岩夹蒸发岩。2)共生体系地球化学特征δ18O主要集中在-8‰~-9‰;δ13C主要集中在-1‰~3‰;利用碳氧同位素数值计算古盐度及古温度结果表明,绝大多数Z值>120‰,且δ13C值>-2‰,古海水温度在23.10~40.64℃;Fe主要集中在0~2000×10-5;Mn主要集中在范围内10-5~30×10-5,说明在高台组时期,沉积环境为温暖或炎热的古气候和咸化海水环境,水体氧化程度较高,经历了与大气水有关的相对开放体系中的成岩作用。3)干旱炎热气候和高盐度富Ca低SO4的“方解石海”的条件背景下海相碳酸盐岩-蒸发岩共生体系沉积时期可分为海平面下降期蒸发岩-白云岩沉积阶段和海平面上升期白云岩-蒸发岩-灰岩沉积阶段;“潮坪萨布哈模式”和“水下浓缩沉积模式”是碳酸盐岩-蒸发岩共生体系发育的两种模式。【结论】碳酸盐岩-蒸发岩共生体系承载了沉积时期的古环境、古气候以及古海水化学等信息,也记录了共生体系沉积过程和演化模式,该研究为寒武系高台组海相蒸发环境碳酸盐岩-蒸发岩共生体系沉积环境和沉积模式提供了新的思路与认识。

古地貌对沉积体系及有利储层分布具有一定的控制作用,本文通过对四棵树凹陷高泉构造带岩心相、测井相和地震相的分析,明确了清水河组沉积储层发育特征,再结合高泉构造带清水河组沉积前古地貌研究,建立了古地貌控制下的沉积演化模式,厘清了微古地貌对优质储层分布的影响。研究表明四棵树凹陷高泉构造带发育三个近北西-南东走向的坡折带,每个坡折带上又可划分出沟槽和平台两种古地貌单元。湖侵背景下,三个坡折带上依次形成了三期退积型扇三角洲,每期扇三角洲可形成10-15m厚的砂砾岩储层。在每个坡折带上,沟槽和平台控制了砂砾岩储层的泥质含量,沟槽区易沉积泥质含量高的褐色砂砾岩,平台区易沉积泥质含量低的灰色或灰绿色砂砾岩,平台区低泥质含量的砂砾岩易形成优质储层。

【目的】为探讨碳酸盐岩地层中高频层序划分及高频沉积旋回控储效应。【方法】本文选取桃7区块马家沟组马五1-5亚段,以自然伽马能谱测井中Th/U比值曲线为指示曲线,频谱分析结合Fisher图解和岩性组合序列,定量划分高频层序。【结果】研究表明碳酸盐岩地层中,自然伽马能谱测井中Th/U比值能够作为天文轨道间接替代指标,通过频谱分析结合Fisher图解、岩性岩相分析等定量加定性的分析方法可以有效划分高频层序。桃7区块马五1-5亚段可划分1个三级层序、6个四级层序,20个五级层序,经估算马五1-5亚段纵向上平均沉积速率约束为5.03 cm /kyr,沉积时限约为2.43 Ma。潮坪相向上变浅的高频沉积旋回顶部,即潮间带上部含膏粉晶白云岩,是储层发育的优势相带;四级高频层序层序界面附近是储集层发育有利层段,海平面频繁变化引起早期岩溶作用,是马五1- 4亚段溶模孔形成的主要动力,是后期表生气岩溶作用的基础。【结论】碳酸盐岩地层中高频层序定量识别和划分对储集层预测具有重要指导意义。

禹州地区是华北板块南部上古生界含煤地层研究程度最高的地区,具有丰富的沉积学和地层古生物学研究基础,但由于缺乏绝对年代学数据而影响了年代地层划分及区域上大尺度的地层对比。本文选取禹州地区太原组与山西组、下石盒子组与上石盒子组地层界线附近的两件泥岩样品,通过碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb定年测试技术,进而确定它们的地层最大沉积年龄结果表明:①山西组底部样品(ZK1006-5)的40颗碎屑锆石构成了283Ma~343Ma的连续年轻组分频谱,其最年轻单颗粒锆石年龄(YSG年龄)为283±9.4Ma;上石盒子组底部样品(ZK2387-3)的18颗碎屑锆石构成了257Ma~299Ma的连续年轻组分频谱,其最年轻单颗粒锆石年龄(YSG年龄)为257±6.8Ma;其分别可代表样品地层最大沉积年龄,表明沉积时间不早于283±9.4Ma和257±6.8Ma;②禹州地区山西组、上石盒子组沉积分别开始于空谷期(Kungurian)和吴家坪期(Wuchiapingian),与区域生物地层资料研究相一致;③华北板块上古生界含煤地层岩石地层穿时明显,且跨度较大,整体表现为由板块边缘向内部逐渐穿时变新特点。综合前人对华北晚古生代盆地火山事件沉积相关研究,认为其同沉积期盆地东缘活动强烈,其诱发的岩浆活动、构造活动、生物演替和海侵作用可能与同时期逐渐形成劳亚古大陆有关。

针对无井条件下扇体成因机制和沉积充填过程不明确的问题,从源汇系统角度,利用三维地震资料,综合分析了渤南低凸起物源区的剥蚀能力与搬运路径,明确了渤中凹陷东南部斜坡带大型湖底扇的沉积响应特征和源汇耦合机制,阐明了湖底扇的沉积充填过程,总结了其发育模式。研究结果表明:(1)东二层序处于湖盆断陷转换阶段,可划分为两个三级层序,其中,湖底扇主要发育在东二下层序高位域时期;(2)渤南低凸起东段剥蚀通量大于湖底扇的沉积通量,大型湖底扇主要受近物源影响,形成的辫状河三角洲在隆起高部位过路不留,并沿着5条近南北向展布的搬运通道,在斜坡沉积坡折之下卸载,近物源供给、搬运通道、沉积坡折三者耦合形成了大型连片分布的湖底扇沉积。(3)湖底扇沉积充填受控于限制性古地貌发育位置与可容纳空间大小。其中,早期限制性古地貌形成的可容纳空间大,湖底扇砂体优先卸载,形成A、B、C三大扇体沉积,由于两侧的空间限制,水动力条件强,地震相表现为杂乱的下切水道与侧向迁移叠加的特征,形成的砂体富砂性较好。随着后期具有不断补充的重力流进入,可容纳空间逐渐减小,而重力流沿补给通道向开阔的湖盆中心满溢,形成D和E两个扇体,由于水浓度稀释和古地貌变化,能量逐渐减弱,地震相具有层状强振幅反射特征,水道特征不明显,富砂性中等。晚期物源供应和能量较弱,地震相对早期扇体的局部侵蚀和改造,表现出微弱的振幅反射,以泥质水道为主。大型湖底扇具有早期限制性充填、中期溢流调整和后期侵蚀改造的时空分布和演化规律,构成了横向连片和垂向多期叠加的发育特征。一台阶之下的A、B、C三个扇体富砂性较好,埋藏浅,具有良好的油气运移与聚集条件,且储盖组合优良。其中刻画的C扇体甜点区面积大,是近年来渤海岩性油藏勘探的重要目标。

【目的】以前的区域地质资料将黑龙江宾县居仁镇的三截地砂砾剖面视为罗家窝棚组地层,但其地层属性和沉积环境的研究较为薄弱,大大限制了对该地层所记录的区域地表过程的深入了解。【方法】为此,选择三截地剖面为研究对象,对其沉积学、矿物学、元素地球化学、碎屑锆石U-Pb年代学进行分析,对其化学风化特征、源岩性质、沉积环境以及构造背景进行讨论。【结果】结果表明,三截地剖面砂砾石风化程度较低、分选差、磨圆度较好、无明显定向排列;砾石岩性以花岗质岩石(46.31%)和石英质岩石(28.19%)为主,正长岩(0.2%)、凝灰岩(0.01%)和片岩(0.01%)次之。重矿物组成以榍石(65.18%)和绿帘石(11.87%)为主,其他重矿物含量较少。元素地球化学揭示了三截地剖面沉积物弱~中等的化学风化程度、大部分沉积物经历了初次循环。砾石组成和元素地球化学指示了母岩类型为长英质母岩。根据元素地球化学的迁移与富集以及古气候判别图解,结合沉积相揭示了沉积物为干旱的氧化环境下的辫状河流沉积物。碎屑锆石U-Pb年龄分布在较窄范围(134.2~220.3 Ma,年龄峰值在~168 Ma),与潜在源区的锆石年龄进行对比,确定其物源来源于张广才岭山脉,并指示了佳木斯地块和松嫩-张广才岭地块间的牡丹江洋俯冲运动,东侧大洋板块俯冲作用到造山后伸展环境的转变。与罗家窝棚组标准地层进行对比,三截地剖面在沉积学特征,成因类型以及地貌特征等方面存在显著差异,推测三截地剖面形成时间比罗家窝棚组标准地层晚,大致与白土山组时间相当。【结论】对哈尔滨第四纪地层的划分和区域构造-地貌-气候-水系演化的耦合关系提供了重要指示。

C-6油田是渤海海域亿吨级曹妃甸油田群主力油田之一,其主力开发层系馆陶组Ⅲ油组为一套富砂的辫状河沉积,辫状河储砂体结构及其连通性是影响油田开发效果的关键地质因素。论文采用基于地震属性智能融合技术,在有限测井信息的标定下,对油田辫状河储层四级构型单元空间分布进行了精细表征。综合多井测井解释,C-6油田馆Ⅲ油组主要发育心滩和辫状河道两种类型四级构型单元,其中心滩储层厚度大,物性较好,是研究区主要发育的储层构型单元。在地震属性提取与单井岩性和物性参数相关性分析的基础上,选取反射强度、相对波阻抗、甜点、原始振幅、瞬时振幅5种属性基于孔隙度监督的DFNN(深度前馈神经网络)智能融合,得到了反映辫状河岩性和物性的三维融合数据体,大幅度提高了辫状河储层砂体及其边界的探测能力,能够有效地开展辫状河储层四级构型单元平面和剖面分布的精细刻画。C-6油田馆Ⅲ油组主体为一北东-南西向辫流带,内部划分出呈菱形的15个心滩四级构型单元,分流河道四级构型单元呈窄条带状环绕在心滩周围,二者之间的四级构型界面对流体运移能够起到一定渗流屏障作用,垂向上心滩互相切叠,形成“大心滩-小河道”的平面构型组合样式。基于地震属性智能融合的储层构型精细表征深化了稀井网控制的辫状河储层连通性认识,为C-6油田开发方案的调整提供了直接的地质依据。

波斯湾南部Fars地区中二叠统—下三叠统地层蕴含巨量的油气资源,是目前中国海外勘探的重点区域。目前的研究缺乏对整个含油层系的层序地层划分方案和沉积演化的宏观认识。以该地区中上二叠统Dalan组和下三叠统Kangan组为研究对象,基于单井和连井、岩芯、薄片、测井、录井和IHS与C&C数据库等资料,结合区域地质背景和前人认识,对研究区中二叠世-早三叠世进行层序地层划分,深入分析各层序沉积体系特征及其演化过程。研究表明:研究区Dalan组-Kangan组可别出6个层序界面和5个最大海泛面,根据层序界面类型和最大海泛面的发育位置,将波斯湾南部地区Dalan组和Kangan组划分为5个三级层序。目的层系为碳酸盐岩缓坡沉积环境,可划分为内缓坡、中缓坡和外缓坡3种沉积亚相,并可将内缓坡细分为潮上带萨布哈、潮间坪、潟湖、滩后、滩中和滩前共6种沉积微相。研究区沉积期为干旱炎热的浅水碳酸盐岩沉积环境,SQ1-SQ2沉积期,主要为前积型沉积模式,SQ3沉积期为退积+加积型沉积模式,SQ4沉积期为前积型沉积模式,SQ5沉积期为退积型沉积模式。

【目的】通过分析地球轨道周期性变化对气候周期性变化的影响,探讨柴达木盆地下油砂山组的气候变化特征,基于米兰科维奇理论对柴达木盆地下油砂山组建立高分辨率的天文年代标尺,识别和划分高频层序。【方法】首先,利用Laskar算法计算北纬35°夏至日14.5~23.8 Ma期间地球轨道参数变化周期,确定了该沉积期米氏旋回理论和米氏旋回周期比。然后南八仙油气田的仙中39井、仙中8-9井及仙中8-12井为例,对自然伽马数据进行频谱和连续小波变换分析;最后,根据轨道周期计算出下油砂山组平均沉积速率,并建立了仙中39井的“浮动”天文年代标尺。【结果】通过频谱和连续小波变换分析发现,新近系下油砂山组主要受400 ka和95 ka偏心率周期控制。根据计算结果,下油砂山组平均沉积速率为0.094 41 m/ka,沉积持续时间为7.2 Ma。基于400 ka长偏心周期曲线和95 ka短偏心周期曲线作为基准曲线,共鉴定出18个四级准层序组和72个五级准层序。【结论】结果表明,下油砂山组中所记录的气候变化明显受到旋回的控制和驱动。基于米兰科维奇理论识别与划分,能够减少主观因素的影响,提高划分结果的准确性,可以更准确地刻画沉积物中的气候变化特征。这些研究成果有助于深入理解地球气候演变规律,并为油气勘探和资源评价提供重要参考。

西太平洋东马里亚纳海盆是开展风尘沉积研究的理想区域,但其沉积物研究仍然薄弱。通过对采集于东马里亚纳海盆的28个表层沉积物开展元素地球化学研究,探讨其影响因素及其指示意义,旨在为该海区沉积物物源、海底矿产资源评价和气候环境研究等提供背景资料。研究结果表明:与同处西太平洋邻近海区黏土沉积物相比,研究区远洋黏土沉积物主量元素含量水平大致相当,其中主量元素(氧化物)含量最高为SiO2,平均49.14%,其次为Al2O3,平均15.85%;微量元素中含量最高是Ba,平均为770×10-6,其次为Cu,平均289×10-6;总稀土元素含量∑REE平均值为284×10-6,为轻稀土富集型,Ce、Nd和La含量最高。对化学元素开展主成分分析,元素组合可分为4类:第一类与稀土元素关系密切,包括稀土元素、P2O5、TiO2等;第二类与铁锰微结核有关,包括Fe2O3、MnO以及Cr、Co、Ni、Cu、Ba等金属元素;第三类与陆源碎屑有关,包括Al2O3、MgO、SiO2、U、Hf、Th、Ce等;第四类与生物来源有关,包括Cd、CaO、Mo。元素组合指标进一步揭示了沉积物以陆源物质,尤其以陆地风尘物质为主,同时化学蚀变系数指示沉积物源区母岩处于低-中等化学风化条件,氧化还原敏感元素则揭示研究区底层沉积环境为氧化-弱氧化环境。

【目的】川中蓬莱地区灯影组已获得重大勘探突破,但灯四段储层埋深大、时代老、成岩演化过程复杂,经历了多期次油气充注,储层孔隙演化与油气充注关系尚不清楚。【方法】基于区内钻井取心资料,通过薄片观察、阴极发光、原位微区元素分析、流体包裹体等手段对灯四段储层岩石学类型、储集空间特征、成岩作用类型、成岩演化序列、孔隙演化与油气充注关系进行了研究。【结果】蓬莱地区灯影组四段储层岩石类型主要为晶粒白云岩、颗粒白云岩和微生物白云岩三类;储集空间类型可划分为溶洞、孔隙和裂缝三种类型;主要的成岩作用类型有同生-准同生期溶蚀作用、表生期溶蚀作用、埋藏溶蚀作用、胶结充填作用、构造破裂作用、硅化作用和压实压溶作用。不同阶段的成岩作用共同控制了灯四段储层孔隙演化,其中对储层起建设性成岩作用为各时期溶蚀作用、破裂作用,对储层形成起破坏性成岩作用的为压实压溶作用、胶结充填作用。【结论】灯四段储层溶蚀孔洞中胶结物充填序列可划分为:第Ⅰ世代叶片状白云石→第Ⅱ世代粉晶白云石→第Ⅰ期沥青→第Ⅲ世代细晶白云石→第Ⅳ世代中晶白云石→第Ⅴ世代粗晶白云石→第Ⅵ世代巨晶-鞍形白云石→第Ⅱ期沥青→第Ⅶ世代石英、萤石等矿物。根据各期次胶结充填物所捕获的流体包裹体的类型、相态、均一温度等信息,重建了蓬莱地区灯四段油气充注过程:志留纪中晚期古油藏充注(第Ⅰ期古油藏)→加里东晚期古油藏破坏→中三叠世古油藏充注(第Ⅱ期古油藏)→晚侏罗世古油藏裂解生气→晚白垩世至今古油气藏-气藏的调整与定型,其中晚期油裂解气→气态烃的充注是灯影组四段气藏的主要形成期。

【目的】中国南方网纹红土是第四纪环境变化的良好地质载体,但目前对基岩网纹化的微观研究较少,不利于全面认识网纹化。【方法】通过微区分析技术、地统计、因子分析等方法,对郎溪剖面基岩层和网纹层白色网纹微区进行了元素地球化学分析。【结果】1)砂岩白色网纹微区元素含量:Fe2O3(1.14~13.29%),Mn(87×10-6~3230×10-6)等铁族元素呈现从白色网纹中心向边缘增加的趋势,而其他常量元素及Ti(1294×10-6~2454×10-6)、Zr(171×10-6~197×10-6)等稳定性元素含量的空间分布趋势则与其相反。基岩层元素含量空间分布与网纹层基本一致。2)通过聚类分析和散点图将Ti/Zr(基岩层:7.23~12.89;网纹层:12.82~21.84)和Ti/Al2O3(基岩层:0.013~0.018;网纹层:0.044~0.062)划分为两个组群,二者具有不同的了物源;3)基岩层(CIA:86.37%~87.49%; SA:5.23~5.76)风化程度略高于网纹层(CIA:85.10%~86.07%; SA:6.91~8.16),基岩微区内部Al2O3(17.3%)、Fe2O3(73.91%)、MnO(76.68%)等元素和网纹层微区内部Al2O3(15.78%)、Fe2O3(70.39%)和MnO(74.84%)等元素淋溶强度均呈现从白色网纹中心向边缘降低的趋势;4)基岩层和网纹层的白色网纹微区皆以因子1为主,主要体现铁和铁族元素等在白色网纹中的淋溶迁移,以及Al2O3、SiO2、K2O等常量元素和Ti、Zr等稳定性元素的相对富集过程。【结论】基岩层和网纹层白色网纹内部组成物质都是非空间均质的,网纹化过程都是从中心向外围扩展的空间过程。网纹化过程中皆以铁和铁族元素的淋溶占主导,但其他元素也存在一定的迁出,主要表现为网纹中心淋溶强而外围淋溶相对较弱的空间特征,两者的网纹化过程较为相似。

碳、氧同位素是碳酸盐岩重要的地球化学指标之一,在揭示沉积、成岩流体特征方面发挥着重要作用,已成为人们研究碳酸盐岩的基本手段之一。目前,国内外已开展了大量石灰岩-白云岩阶段的碳、氧同位素研究,但对于硫酸盐-碳酸盐阶段的碳、氧同位素研究较少。沉积序列中的硫酸盐-碳酸盐阶段,仍有可供测试的碳、氧元素,为此项研究提供了可能。目前已有华蓥山地表三叠系膏盐段及澳大利亚Reichenhall含膏地层的碳、氧同位素研究,但这些研究较少且均集中在地表样品。开展地腹膏盐样品碳、氧同位素的研究具有重要的理论意义。在四川盆地华蓥山东侧四川邻水县高滩镇倒碑村地热井钻进过程中,以嘉陵江组-雷口坡组膏盐夹层岩屑为研究对象,开展了碳、氧同位素研究,结果表明:(1)倒碑地热井膏盐夹层岩屑δ18OPDB(‰)介于-2.56~-15.47,均值-9.13。δ13CPDB(‰)介于-4.68~-0.12,平均值-2.86,Z值普遍低于120,与其海相沉积的特征不符。δ18OPDB、δ13CPDB值明显低于华蓥山地表三叠系膏盐地层及澳大利亚Reichenhall膏盐地层;(2)该区膏盐地层碳、氧同位素主要受到地层褶皱前深埋阶段热化学硫酸岩还原作用(TSR)作用以及地层褶皱、断裂、抬升后地表淡水的大量灌入影响。地层褶皱前较高的地层温度和有机碳的交换,以及褶皱、断裂后地表水的淡化,是导致该区膏盐层δ18O、δ13C偏低的根本原因。在沉积阶段,可能有少许淡水作用和影响;(3)根据Craig(1965)方程计算的地层温度28.18~111.71℃,平均68.45℃。根据Vasconcelos(2005)方程计算的地层温度4.54℃~78.21℃,均值38.91℃。前者接近地层现今温度,后者偏低可能与计算公式δ18O的取值有关。

【目的】环渤中地区古近系沙河街组一二段发育混积岩储层且富含有大量油气资源,其中腹足类生物碎屑富集,其特有的生物体腔孔使得混积岩初始孔隙度不能以常规碎屑岩初始孔隙度恢复公式求取,目前国内外尚缺少混积岩初始孔隙度的恢复方法,而初始孔隙度的准确恢复是研究储层演化的关键内容。【方法】选用现代螺类样品,通过实验法和公式法分别求取螺类生物体腔孔体积,然后再通过构造物理模拟实验模拟螺类生物体腔孔在真实沉积环境中的充填情况,最后以前人常用的储层初始孔隙度计算公式为基础,得到一种适用于混积岩储层的初始孔隙度计算公式。【结果】研究表明:螺的种类是影响螺类生物体腔孔体积占比的最大因素。不同种类的螺,有效储集空间即体腔孔孔隙度的大小不同;影响同一种螺体腔孔孔隙度差异的原因主要为体腔孔腔口的大小。以生物碎屑含量较高的QHD36-3-A井3765.03m混积岩样品为例,求得该深度混积岩的初始孔隙度为51.68%左右。【结论】本文以前人公式为基础,结合物理模拟实验建立了一个新的求取混积岩初始孔隙度的计算方法,对于混积岩储层演化研究具有重要意义。

【目的】青海油田台南地区涩北组中上段发育典型的滩坝沉积砂体,是重要的优质储集层。其滩坝砂体的形成机制与分布模式一直存在争议,限制了气田进一步勘探开发,所以急需开展台南地区滩坝内部精细表征,明确沉积微相类型,建立对应的滩坝沉积模式。【方法】以沉积学为指导,考虑形成滩坝时水动力差异性,导致形成砂体粒度、渗透率不同,以粒度中值为纽带,总结岩石相的测井相应模板,确定沉积微相测井解释标准与动态响应,更科学地划分滩坝沉积微相;基于现代沉积类比、研究区密井网区砂体解剖,利用水平井和生产资料进行微相类型划分合理性验证后,考虑滩坝成因受多方因素控制,提出了适用于内陆坳陷湖盆的滩坝沉积模式。【结果】台南地区涩北组中上段滩、坝亚相可进一步划分为坝主体、坝缘、滩主体、滩缘微相,坝砂分布于滩砂之上,垂直于北西风向延伸,形态为透镜状、弯月形,长度约1250 m,宽度约250 m,坝砂长、宽呈线性正相关,值约为5,与现代沉积相符;滩砂整体呈连片状垂直物源方向展布,宽缓地披覆与坝砂边。通过对比田吉兹湖滩坝沉积,坝砂延伸方向、分布规律、长宽比都有较好对应。充足的物源供给为滩坝形成提供良好的物质基础,古构造、古地貌、古季风、古水深多方因素耦合,控制了滩坝发育规模、坝砂发育形态与地理位置。【结论】提出“开阔浅湖、风浪改造、斜列式”滩坝的沉积模式,可为内陆坳陷湖盆滩坝体系识别提供理论指导。

白垩纪在地质历史上曾发生过极端温室气候、全球大洋缺氧以及富氧事件,在此时期出现的白垩纪红层蕴含着重要的古气候和古环境信息,对理解地球表层系统具有十分重要的意义。论文以中国东部北黄海盆地白垩纪发育的一套湖相红色厚层泥岩为主要研究对象,对取自钻井的中侏罗统至下白垩统的红色和灰色泥岩岩心样品分别开展了 X 射线衍射与漫反射光谱分析,半定量-定量分析岩石中致色矿物的组成及含量,并结合普通薄片、扫描电镜等方法观察泥岩中致色矿物的赋存特征,如含铁矿物的形态、分布、晶型大小等。结果显示,红色泥岩致色矿物有赤铁矿和针铁矿,其中以赤铁矿为主,最高含量可达14%,而灰色泥岩中不含赤铁矿和针铁矿;红色泥岩在显微镜下可见赤铁矿集合体,局部可见蚀变现象;扫描电镜下可见赤铁矿呈颗粒状或板状集合体。利用赤铁矿与针铁矿含量变化特征得出气候表现为:晚侏罗世至早白垩世早期气候相对湿润,早白垩世中期至晚期气候以炎热干旱为主。结合岩性特征和北黄海盆地及其邻区资料,发现在研究区内利用铁氧化物反映古气候变化的方法具有可行性,综合分析认为白垩纪红色泥岩中的致色矿物具有一定的古气候与古环境指示意义。

(目的)柴达木盆地北部与西南部存在诸多平面形态类似河流的脊状地貌,为探究其成因,(方法)对脊状地貌区21组砾石样品进行数据统计和形貌分析,并与汉江中游砾石层沉积物进行类比,(结果)分析得出脊状地貌区圆状与次圆状砾石占比之和在71.6%-74.0%间,扁平形砾石占比在44.9%-54.0%间,脊状地貌区与汉江中游砾石形貌的相关系数在0.688-0.725间。(结论)表明脊状地貌区砾石为河流沉积,如果以现代柴达木盆地水系参数为依据,脊状地貌所代表的河流古流速、古流量和古年径流量分别为0.217 m/s、1.39 m3/s、0.1440×108 m3;基于河道宽度还原的脊状地貌区的古流量范围为14-16 m3/s,据此推算其古径流深约为2 m,对应的古流速、古流量和古年径流量分别约为0.357 m/s、14.28 m3/s、1.4801×108 m3。

【目的】化学风化作用是调节地球长期气候与参与全球碳循环的关键地质过程,对陆地气候演化与古气候重建尤为重要。【方法】本研究对东北四大沙地(浑善达克沙地、科尔沁沙地、松嫩沙地和呼伦贝尔沙地)89个风成砂和河流砂细颗粒组分(<63 μm)的化学风化特征进行分析,揭示东北沙地化学风化的空间分布特征,评估13个风化指标对气候因子(年均温度和年均降水量)的响应关系及其影响因素。【结果】结果表明,同一个化学风化指标(例如CIA)在不同沙地中表现出较差的空间分布规律,与气候因子的相关性也较差(相关系数普遍小于0.4);但不同风化指标在不同沙地中表现出较好的与气候因子的相关性(相关系数普遍大于0.6)。这表明了不同风化指标对气候的敏感程度在不同区域具有显著的差异。用不同指标度量的东北沙地化学风化总体受控于气候因素,但不同沙地的化学风化强度与温度和降水量的相关性仍存在明显差异。浑善达克沙地的化学风化强度受降水影响整体处于低值,主要受河流作用和季风降水控制;科尔沁沙地东南部风化强度最高且具有不同的影响机制,沙地东部的风化强度受降水影响,主要受地形、季风与水汽输送和元素迁移等因素控制,而沙地西部的风化强度受温度影响,主要受地形和年均温度较高等因素影响;松嫩沙地南部风化较高且受降水量的影响最显著,主要由地理位置、季风降水、多条河流分布和植被覆盖率等因素影响;呼伦贝尔沙地风化强度整体处于中等水平且受温度和降水量的影响相对较弱,主要受地形、风蚀、物理风化和植被覆盖率等因素控制。【结论】综合而言,除气候条件外,河流发育、地形地貌和区域地理特征对化学风化强度的影响同样重要,因此在利用沉积物化学风化指标进行古气候重建时需要谨慎选择,此外本研究也为东北地区沙地环境治理提供了新的思路。

济阳坳陷大王庄地区石炭系太原组煤系地层分布广泛,煤系地层中的优质储层控制因素对油气勘探有重要影响。以济阳坳陷大王庄地区太原组煤系地层碎屑岩储层为研究对象,利用铸体薄片观察、荧光薄片观察、阴极发光薄片观察、扫描电镜观察及能谱分析、流体包裹体岩相学和均一温度分析、激光剥蚀电感耦合等离子质谱仪分析、C-O同位素分析等技术,结合埋藏史和构造演化史研究,系统研究了济阳坳陷大王庄地区石炭系太原组煤系地层碎屑岩优质储层特征及成因模式。大王庄地区太原组煤系地层碎屑岩储层以岩屑质石英砂岩为主,优质储层储集空间以次生孔隙为主,溶蚀作用强烈,主要为大气淡水以及有机酸溶蚀形成的填隙物溶蚀孔和长石溶蚀孔,优质储层孔隙度大于8%,渗透率大于5×10-3 μm2。胶结物为两期石英次生加大边和两期碳酸盐胶结物,以碳酸盐胶结物为主。第一期石英次生加大边主要为来源于石英颗粒的压溶作用,第二期石英次生加大边主要为长石溶蚀供源。菱铁矿主要为同沉积—早成岩阶段由孔隙水沉淀形成,铁白云石主要与有机酸脱羧作用有关。济阳坳陷大王庄地区石炭系太原组煤系地层储层的成岩—成藏演化序列为,菱铁矿→第一期石英次生加大边→第一期黄色荧光油充注→高岭石→铁白云石→第二期蓝色荧光油充注→第二期石英次生加大边和高岭石→黄铁矿。原始沉积相控制了现今优质储层岩相的分布位置,优质储层主要受控于晚期抬升的大气淡水淋滤溶蚀作用以及埋藏有机酸溶蚀作用,同时受构造活动控制,优质储层与对接断层的距离较远,避免脱羧作用产生的CO2进一步沉淀形成铁白云石破坏储层物性。

摘 要 【目的】为了重新厘定鄂尔多斯盆地宜川地区石炭系—二叠系太原组和山西组的地层界线,解决山西组—太原组界线附近的含煤系天然气砂泥岩层段的沉积年代归属问题。【方法】选取典型取芯井宜120井内太原组与山西组过渡层段砂泥岩样品,进行碎屑锆石U-Pb定年,用最大沉积年龄(maximum depositional age,MDA)估算方法,结合前人对华北板块太原组—山西组锆石年龄的研究成果,约束研究层段的沉积年龄。【结果】表明太原组顶部砂泥岩的最大似然年龄(maximum likelihood age,MLA)298±2 Ma代表其地层最晚沉积的年龄,该层段沉积于早阿瑟尔期,与牙形类生物地层确定的阿瑟尔期沉积年代一致;山西组底部砂岩样品的MLA年龄为295±1 Ma,代表了其最早沉积的年龄,该层段沉积于中—晚阿瑟尔期。【结论】综合认为,研究区太原组和山西组分界线应处于太原组顶部砂泥岩层段之上,即研究区太原组顶部海相砂泥岩层应该属于太原组,这为研究区山西—太原组的划分提供了一定的依据。

中国陆相页岩油资源十分丰富,勘探潜力巨大。本研究选取济阳坳陷沙河街组泥页岩为研究对象,通过采用XRD、岩石热解、荧光分析、扫描电镜、低温气体吸附等研究手段,详细探讨了渤南洼陷沙一段纹层状泥岩纹层类型、纹层组合及纹层组合的孔隙类型和孔隙结构特征。研究认为,沙一段泥岩矿物类型多样,根据成分不同,将研究区泥岩中纹层划分为长英质纹层、粘土矿物纹层、文石纹层、泥晶方解石纹层和富有机质纹层五种类型,根据其垂向叠置关系划分为“富有机质+泥晶方解石质”、“富有机质+文石质”和“富有机质+长英质”三种二元纹层组合。其中,“富有机质+文石质”和“富有机质+长英质”二元组合泥岩的孔隙度相对较高,且孔隙结构与连通性优于“富有机质+泥晶方解石质”二元组合泥岩。在“富有机质+文石质”二元纹层组合泥岩中,页岩油以游离态赋存于层间缝中,可动性最好;“富有机质+文石质”二元纹层组合泥岩中游离油与吸附油共存,可动性相对较差;而在“富有机质+长英质”二元纹层组合泥岩中页岩油主要以吸附态形式存在,可动性最差。研究结果揭示了不同纹层组合储集性的差异,并明确了不同纹层组合对泥岩孔隙度、孔隙结构以及油气赋存的决定性影响。基于这些发现,构建了不同纹层组合泥岩的页岩油赋存模式,为未来页岩油气的开采提供了科学依据。

【目的】海相碳酸盐岩中常见选择性溶蚀现象,前人多认为是大气淡水成岩作用的标志,对其它可能的成因缺乏进一步探讨。【方法】本研究基于岩石学、无机碳氧同位素和元素地球化学对南羌塘盆地GK-1井布曲组海相选择性溶蚀成因进行综合分析。【结果】岩石学特征表明:GK-1井布曲组发育8个沉积旋回(自下而上为C1到C8),每个旋回下部为灰岩,上部为白云岩。根据旋回中碳酸盐组分变化,这8个旋回可分为A、B两类。A类旋回(C1-C4)中灰岩发育生物碎屑泥粒灰岩和颗粒灰岩,B类旋回(C5-C8)中灰岩发育生物碎屑粒泥灰岩和泥粒灰岩,从A类旋回到B类旋回,灰岩中文石质生屑含量减少,似球粒增多。两类旋回中白云岩均为晶粒白云岩,内部可见鲕粒颗粒幻影,并在幻影内部发育选择性溶孔,其中A类旋回选择性溶孔整体含量明显高于B类旋回。沉积旋回地球化学数据显示:白云岩碳氧同位素相对灰岩偏正;白云岩和灰岩稀土元素含量低(0.44~7.25ppm),Y/Ho值(35.63~75.55)基本位于现代海水范围内,其中白云岩稀土元素PAAS标准化后配分模式类似海水,表现为相对轻稀土亏损,重稀土相对富集的左倾样式,而灰岩稀土元素PAAS标准化后配分模式相对平坦;白云岩的δCe介于0.55~0.78(平均值0.63),灰岩的δCe介于0.80~0.88(平均值0.84);氧化还原敏感元素U、Mo、V含量很低,V/V+Ni比值介于0.04~0.45;单个旋回中生产力指标Cu、Zn含量在白云岩中表现为高值,且白云岩的Cu、Zn含量从A类旋回到B类旋回有减小的趋势。【结论】综合岩石学和地球化学特征认为:GK-1井布曲组为海相颗粒滩沉积,沉积水体从A类旋回到B类旋回局限性增强;沉积旋回中选择性溶蚀认为在早期海相成岩阶段,由有机质降解产生的有机酸选择性溶解文石形成,并非淡水和深埋藏成因。选择性溶孔的发育受控于文石含量、古生产力及氧化还原界面的波动:单个旋回中,白云岩相对于灰岩孔隙水更加氧化,古生产力更高,从而有利于产生有机酸,形成选择性溶孔;不同类旋回之间,A类旋回相对B类旋回文石含量更高,古生产力更高,早期海相成岩中氧化还原界面更低,因而发育更多选择性溶孔。

【目的】渤海湾盆地辽河坳陷西部凹陷雷家地区沙四段发育以粘土、长英质、碳酸盐及方沸石矿物混合的湖相细粒沉积岩,为该区油气赋存的主要载体,由于混合细粒岩成分复杂且横向变化快,导致储层非均质性强,为优质储层预测带来一定困难。【方法】以西部凹陷雷家地区雷15井、雷14井和雷61井为例,基于时间序列分析方法、高精度碳酸盐U-Pb定年及自然伽马测井数据对沙四段混合细粒岩进行旋回地层学分析。【结果】1)以相关系数法估算雷15井、雷14井和雷61井的最佳沉积速率,发现最佳沉积速率依次增大,分别为10.57 cm/kyr、11.4 cm/kyr和13.93 cm/kyr;2)对古气候替代指标(自然伽马)进行频谱分析,与标准ETP曲线(偏心率、斜率、岁差合成曲线)数据频谱分析结果进行对比,识别雷15井、雷14井和雷61井混合细粒岩中的天文旋回信号,并利用405 kyr长偏心率进行天文调谐,以雷14井2766.61m处年龄43.4±1.7 Ma为锚点,建立绝对天文年代标尺;3)沙四段中识别出6个405 kyr长偏心率周期,~17个~129 kyr短偏心率周期,结合地球轨道周期与高频层序之间的联系,建立偏心率尺度的精细地层划分对比格架。【结论】通过对雷家地区沙四段开展旋回地层学研究,有效识别沙四段中天文旋回信号,以量化方式建立具备时间属性的精细地层划分对比格架,对该区油气进一步勘探具重要指导作用,并且拓宽旋回地层学在渤海湾盆地的适用性。

【目的】川中地区中侏罗统沙溪庙组是四川盆地重要的致密气勘探开发层系,目前沙溪庙组一段(简称沙一段)的油气勘探开发处于初期阶段,整体研究薄弱,特别是对优质砂体分布起控制作用的物源研究缺乏系统性认识【方法】文章以岩石学分析为基础,结合地球化学,对川中地区沙一段物源进行了研究。【结果】结果如下:(1)川中地区沙一段的砂岩主要发育长石岩屑和岩屑长石砂岩,火成岩岩屑以安山岩为主,安山岩岩屑在下伏地层中较少发育,川东北和川东南地区沙一段中常见;(2)川中地区沙一段重矿物以石榴子石和绿帘石为主,绿帘石在下伏地层中少见,但在川东北和川东南大量发育;(3)F1—F2、SiO2—TiO2、La/Th—Hf、Co/Th—La/Sc判别图显示,川中地区沙一段源岩主要为长英质火山岩,少量沉积岩。【结论】通过上述分析,川中地区沙一段砂岩物源主要来自川东北大巴山,盆地周缘其他方向物源供给有限。该结果为四川盆地致密气有利区的划分以及勘探开发提供了有力支撑。

鄂尔多斯盆地乌审旗地区奥陶系马家沟组盐下碳酸盐岩储层中发育多期含有烃及沥青包裹体的方解石,对流体来源和油气成藏过程具有重要指示作用。通过岩心观察、岩石薄片鉴定、阴极发光、稀土元素、C、O、Sr同位素、显微荧光及激光拉曼等实验方法,划分方解石发育期次,分析成脉流体来源,开展流体包裹体研究,揭示与烃类伴生的流体活动对油气成藏的意义。研究结果表明,乌审旗地区碳酸盐岩储层中发育4期方解石脉(C1、C2、C3、C4),而且不同期次方解石脉特征及来源不同。C1和C4成脉流体来源于围岩溶解,其碳氧锶同位素与奥陶纪海水碳氧锶同位素一致,稀土配分模式具有海水特征。C2方解石脉具有很负的碳同位素值,较高87Sr/86Sr值和总稀土含量,Eu正异常,流体来源于外部地层。C3方解石具有较负的碳同位素值,更高的87Sr/86Sr值和总稀土含量,流体同样来源于外部地层。此外,C2和C3两期方解石脉上发育沥青包裹体,表明油气进入储层后发生裂解。方解石脉的研究有助于约束鄂尔多斯盆地及其他盆地的油气成藏过程。

【目的】滇黔北坳陷不仅是我国南方海相页岩气的重要探区和产地,也是我国重要的伴生有关键金属的大型—超大型MVT型铅锌成矿区,铅锌矿床中不断发现有高Pb、Zn含量的沥青或古油藏。本文通过黑色页岩干酪根中元素地球化学特征来研究其成矿的物质贡献以及黑色页岩沉积环境。【方法】以滇黔北坳陷东部大石板、凉风坳、毛坝地区的黑色页岩露头为研究对象,采用微波消解法对黑色页岩中干酪根进行前处理,并结合岩相学及矿相学观察,对黑色页岩及干酪根中微量元素进行分析测试。【结果】在五峰组—龙马溪组干酪根中三个氧化还原指标(U/Th、Ni/Co、V/Cr)显示五峰组为贫氧—缺氧、龙马溪组为富氧—贫氧的环境;研究区利用Co元素计算古水深范围为6.85~54.37m,Sr/Cu反映的古气候整体为温湿气候,Sr/Ba值均<0.5,代表了微咸水沉积环境;同时在古生产力方面,五峰组大于龙马溪组。Pb、Zn、Cd、Bi、Sb、V、Cr、Ni总体在全岩中含量高于干酪根,Ag、Ge、U、Th在干酪根中含量高于全岩。全岩及干酪根中轻稀土相对富集、重稀土相对亏损,全岩中Eu、部分Ce呈弱负异常,干酪根表现出较强的Ce负异常,Eu弱负异常,总稀土含量均高于全岩。【结论】研究区五峰组—龙马溪组总体呈富氧—贫氧的动荡沉积环境,具温湿气候的微咸水浅水陆棚相沉积特征。黑色页岩干酪根中微量元素可以为区域找矿提供依据。

熔积岩是一类由炽热的岩浆物质与湿冷的未固结沉积物发生同生混合而形成过渡型岩石,具有重要的古环境指示意义。通过野外露头地质调查和微观岩石学分析研究,在塔里木盆地西北缘埃迪卡拉系基性火山岩中识别出典型的熔积岩,主要包括块状熔积岩和流态熔积岩两种类型,其宿主为紫红色砂质沉积物。熔积岩主要通过岩浆顺层侵入富水未固结砂质沉积物或者在其表面流动形成,其中较薄层岩浆侵入和地表溢流玄武岩底部主要形成流态熔积岩,而较厚层岩浆侵入则发育块状熔积岩。综合分析认为塔里木克拉通北缘早埃迪卡拉世总体仍处于与罗迪尼亚超大陆裂解相关的板内裂谷背景,熔积岩的发育指示该地区玄武岩喷发时主要为滨岸水下沉积环境;伴随着火山喷发的结束,晚埃迪卡拉世向构造相对稳定的被动陆缘盆地或克拉通盆地转换。

红树林是重要的滨海“蓝碳”生态系统,具有强大的碳汇功能,对全球碳循环有深远的影响。本研究以沿浦湾红树林为研究区域,采集柱状沉积物,通过210Pb定年技术建立高分辨年代地层框架,分析沉积物沉积质量埋藏速率(SAR)、有机碳埋藏通量(OCAR)及有机碳潜在来源。结果表明,红树林的沉积速率约为2.2 cm/a。沉积物以粉砂和黏土为主,粒径随深度变化基本稳定,且过剩210Pb活度与深度之间具有较好的相关性,表明沉积环境较为稳定。沉积物SAR值介于52.03~233.61 g/(cm2·a)之间,OCAR值介于112.78~473.97 g/(m2·a)之间,较高的SAR有利于有机碳的沉积与埋藏。通过稳定碳氮同位素分布特征和贝叶斯混合模型(MixSIAR)可知,沉积物有机碳为海陆混合来源,其中红树凋落物平均贡献率为59.70%,悬浮有机颗粒(POM)为25.68%,故红树林面积和POM的输送量是影响沉积物有机碳埋藏的重要因素。同时,极端天气、自然灾害、水利工程等因素进一步促进有机碳来源变化的复杂性。